乙酸

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

精心设计问题情境,提高教学的有效性

――《乙酸》(第一课时)教学案例

一、案例背景

“为了每一位学生的发展”是新课标的核心理念。为了实现这一理念,教师就得要改变学生被动的学习方式。问题情境教学模式,学生就不是被动的知识接受者,而是积极的信息加工者。实际教学中,学生的问题意识不强,很难独立地从生活、自然现象中发现问题,所以,教师要营造积极的问题情境,让学生直面新、奇、趣,感受矛盾,发现疑问,提出问题。每一个有价值的问题,都能够点燃学生思维的火花。教学过程应该是以不断提出问题和解决问题的方式来获取新知识的问题性思维过程。问题情境教学就是一种注重于学生参与课堂教学活动,有利于学生创新能力培养的一种教学模式。创设问题情境的方法很多,如设疑提问、化学实验、以旧拓新、图表、模型、实物、投影、录像、电脑等直观教学、生活事例等等,本教学案例中采用了多种方法对问题情境在乙酸的教学中进行实践。

二、教学设计

【教材分析】本节是新人教版选修五《有机化学基础》,从知识结构上看,它包含了三个小模块内容即乙酸、酯和羧酸,乙酸是羧酸类物质的代表物,两者是特殊和一般的关系。本节分三课时完成,其中第一课时按教材的编排体系,包含乙酸概述、乙酸的分子结构特点、乙酸的性质研究、乙酸的用途。从教材整体上看,乙酸既是很重要的烃的含氧衍生物,又是羧酸类物质的代表物,它和我们的生活生产实际密切相关,从知识内涵和乙酸的分子结构特点上看,乙酸既是醇、酚、醛知识的巩固、延续和发展,又是学好酯(油脂)类化合物的基础。故本节有着承上启下的作用。

【学情分析】从知识结构上看,学生在必修二的学习中对烷烃、烯烃、乙醇、乙酸有了初步的理解,对有机化合物的学习有了一定的认识,具备了一定的实验设计能力,渴望自己独立完成实验。有较强的求知欲,师生间彼此了解,有很好的沟通交流基础。

【教学目标】

知识技能——使学生掌握乙酸的分子结构特点,主要物理性质、化学性质和用途,初步掌握酯化反应。

过程与方法——介绍同位素原子示踪法在化学研究中的应用,通过酯化反应过程的分析、推理、讨论、培养学生从现象到本质、从实践到理论的自然科学思维方法。

情感、态度、价值观——通过实验设计、动手实验,培养学生的观察能力,加强基本操作训练,培养分析、综合的思维能力和求实、创新、合作的优良品质。

【教学重点】乙酸的结构和性质

【教学难点】根据有机化学的学习特点和规律,引导学生理解和掌握乙酸化学性质的断键和成键方式

【教学方法】实验探究法

【教学用具】多媒体投影、相关实验器材等。

【教学过程】

[引入]我国是一个酒的国度,五粮液享誉海内外,国酒茅台香飘万里。“酒是越陈越香”。你们知道是什么原因吗?这一节课我们就来学习羧酸、酯

[板书]第三节 羧酸、酯

[复习提问]在必修2中我们已经学习了乙酸的相关性质,同时,在选修五第一章我们学习了有机物的分类,那么请同学们结合所学知识,羧酸的官能团是什么?酸的通性有哪些?代表物乙酸的化学式和结构简式?

[投影]

[板书]一、乙酸结构

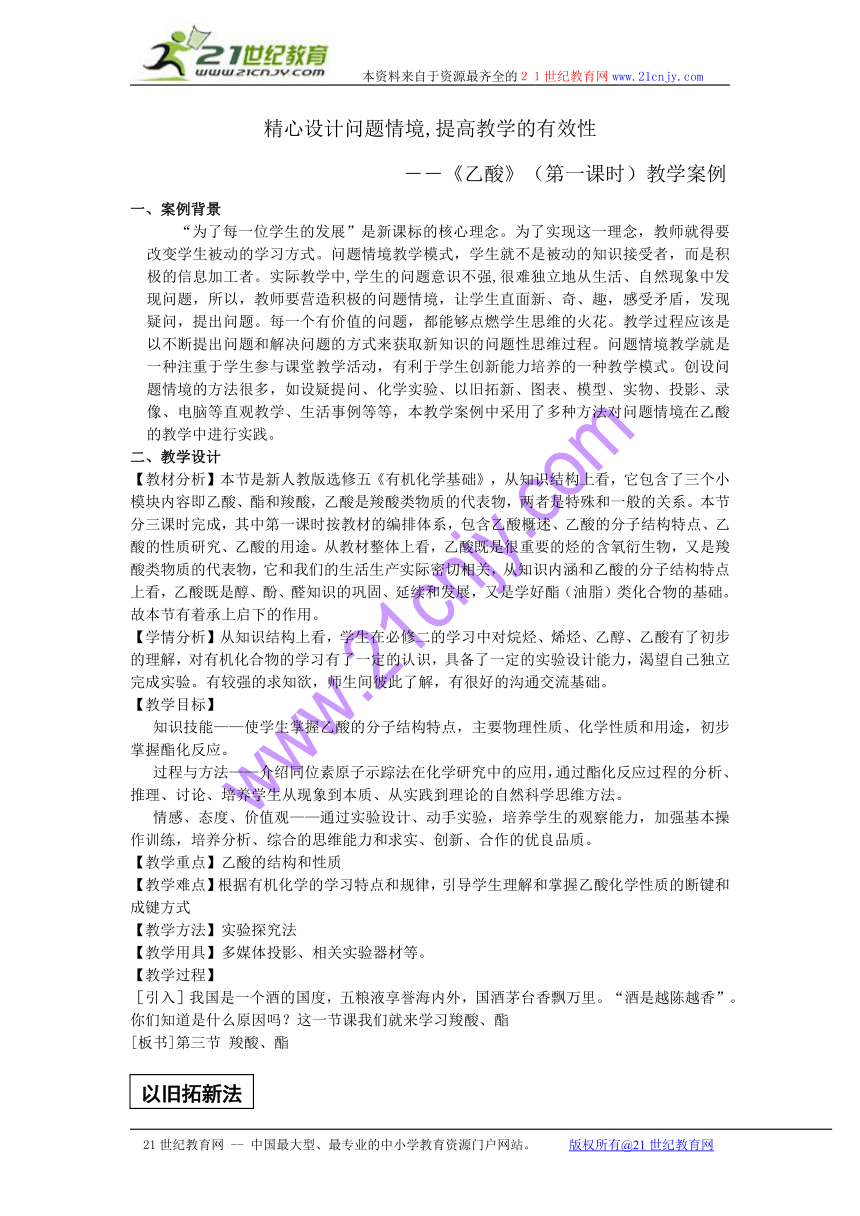

1、分子式:C2H4O2、结构式:

[投影]

[讲解]羧酸的官能团为:羧基,通式为:-COOH代表物乙酸的化学式为:C2H4O2核磁共振氢变有2个吸收峰,峰的面积比为:3:1 。说明乙酸中有2种H原子,数目比为:3:1。所以乙酸的结构简式为:CH3COOH

[展示]一瓶冰醋酸,观察其态、色、味

[板书]二、乙酸物理性质 无色、有刺激性气味的液体,易挥发,溶沸点低。

[讲解] 纯净乙酸(冰乙酸、冰醋酸)在16.6℃以下为针状晶体。

[思考]无水乙酸又称冰醋酸(熔点16.6℃)。在室温较低时,无水乙酸就会凝结成像冰一样的晶体。请简单说明在实验中若遇到这种情况时,你将如何从试剂瓶中取出无水乙酸。

[过渡]乙酸中官能团羧基决定其有怎样的化学性质了?

[板书]三、乙酸的化学性质

1.弱酸性

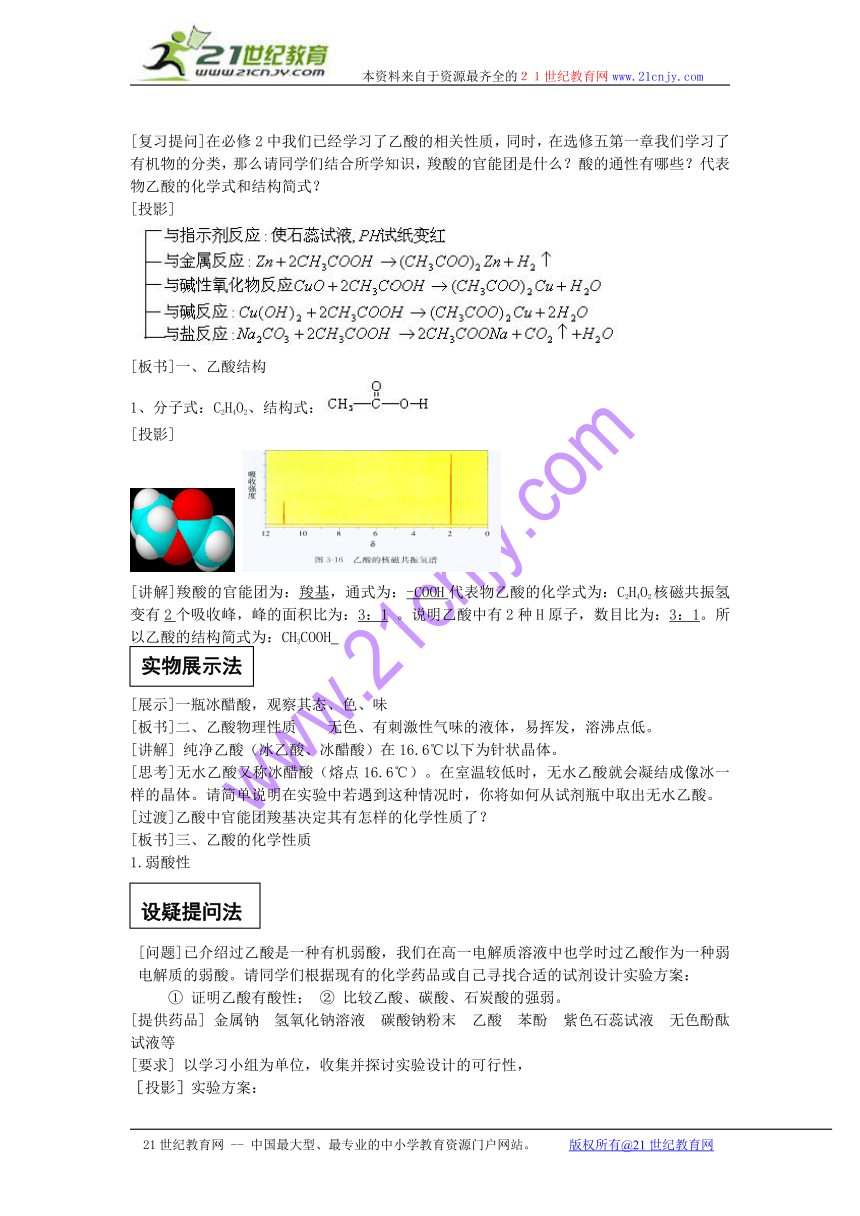

[问题]已介绍过乙酸是一种有机弱酸,我们在高一电解质溶液中也学时过乙酸作为一种弱电解质的弱酸。请同学们根据现有的化学药品或自己寻找合适的试剂设计实验方案:

① 证明乙酸有酸性; ② 比较乙酸、碳酸、石炭酸的强弱。

[提供药品] 金属钠 氢氧化钠溶液 碳酸钠粉末 乙酸 苯酚 紫色石蕊试液 无色酚酞试液等

[要求] 以学习小组为单位,收集并探讨实验设计的可行性,

[投影]实验方案:

[讨论]

(1)上述实验说明乙酸具有什么性质?

(2)乙酸的酸性比碳酸的酸性强还是弱?为什么?

(3)写出乙酸电离的方程式___________ _____

(4)写出上述有关乙酸反应的化学方程式

与活泼金属反应

与金属氧化物反应

与碱反应

与某些盐反应

[板书]2、酯化反应

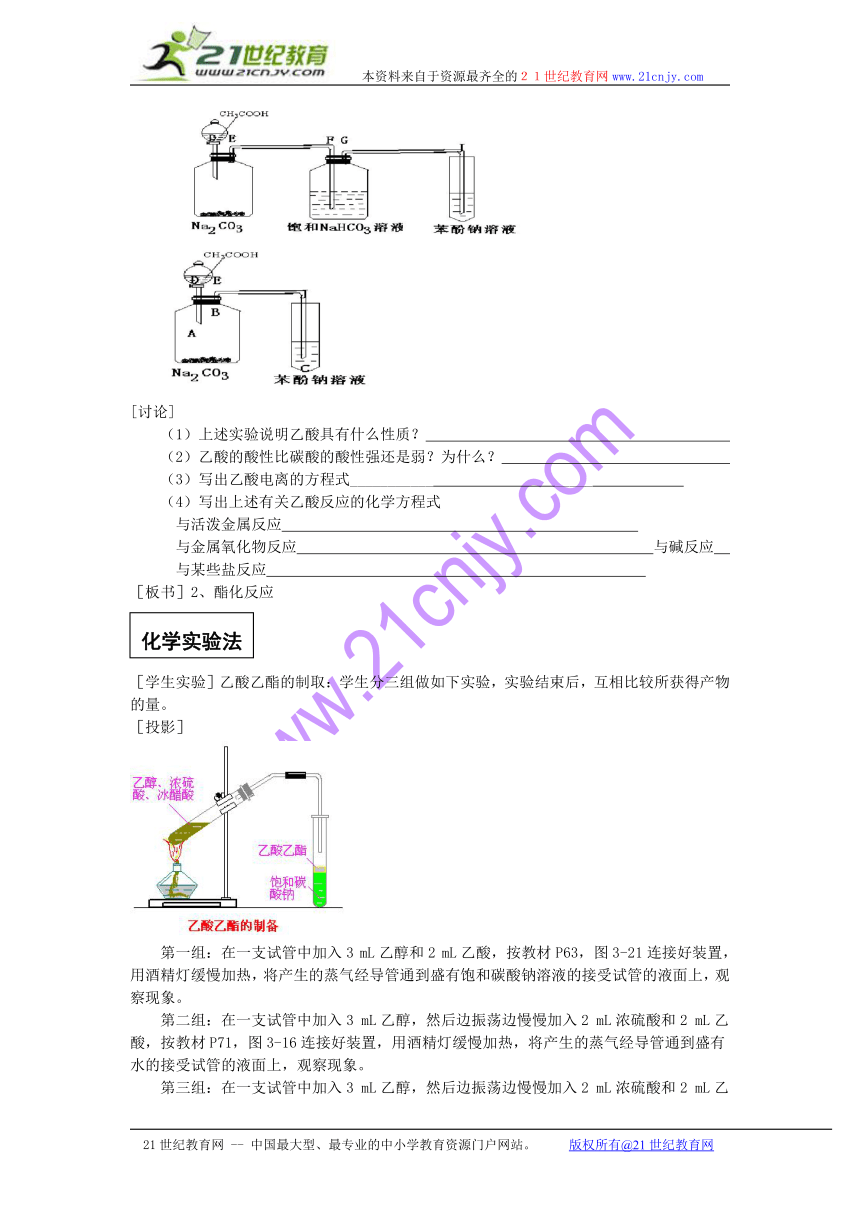

[学生实验]乙酸乙酯的制取:学生分三组做如下实验,实验结束后,互相比较所获得产物的量。

[投影]

第一组:在一支试管中加入3 mL乙醇和2 mL乙酸,按教材P63,图3-21连接好装置,用酒精灯缓慢加热,将产生的蒸气经导管通到盛有饱和碳酸钠溶液的接受试管的液面上,观察现象。

第二组:在一支试管中加入3 mL乙醇,然后边振荡边慢慢加入2 mL浓硫酸和2 mL乙酸,按教材P71,图3-16连接好装置,用酒精灯缓慢加热,将产生的蒸气经导管通到盛有水的接受试管的液面上,观察现象。

第三组:在一支试管中加入3 mL乙醇,然后边振荡边慢慢加入2 mL浓硫酸和2 mL乙酸,按教材P71,图3-16连接好装置,用酒精灯缓慢加热,将产生的蒸气经导管通到盛有饱和碳酸钠溶液的接受试管的液面上,观察现象。

[投影]强调:①试剂的添加顺序;②导管末端不要插入到接受试管液面以下;③加热开始要缓慢。

[问]为什么要先加入乙醇,然后边振荡边慢慢加入浓硫酸和乙酸?

[讲]此操作相当于浓硫酸的稀释,乙醇和浓硫酸相混会瞬间产生大量的热量,并且由于乙醇的密度比浓硫酸小,如果把乙醇加入浓硫酸中,热量会使得容器中的液体沸腾飞溅,可能烫伤操作者。

[问]导管末端为什么不能插入到接受试管液面以下?

[讲]防止加热不均匀,使溶液倒吸。

[问]除了采用这样一种方法防止倒吸外,此装置还有哪些其它改进方法?

[讲]可以将吸收装置改为导管连接干燥管,干燥管下端插入液面以下防止倒吸(或其它合理方法)。

[问]为什么刚开始加热时要缓慢?

[讲]防止反应物还未来得及反应即被加热蒸馏出来,造成反应物的损失。

[讲]所以此装置也可以看作是一个简易的蒸馏装置,那么,装置的哪一部分相当于蒸馏烧瓶?哪一部分相当于冷凝管?

[讲]作为反应容器的试管相当于蒸馏烧瓶,导管相当于冷凝管,不是用水冷却而是用空气冷却。

[问]开始时缓慢加热是不是在产物中就不会混入乙酸和乙醇了?如何验证?

[讲]用蓝色石蕊试纸来检验,如果变红,说明有乙酸;乙醇可以用红热的铜丝与之反应后显红色来检验。

[讲]盛有饱和碳酸钠溶液的试管不能用石蕊来检验是否含有乙酸,其实只要将试管振荡一下,看是否有气泡逸出就可以了;接受试管中有大量的水,其中溶解的少量乙醇可能无法通过CuO与乙醇的反应来验证,但可根据有乙酸挥发出来,推知也会有乙醇挥发出来。

[问]接受试管中有什么现象?所获得产物的量多少如何?

[讲]第一组接受试管内无明显现象,第二、三组实验中接受试管内有分层现象,并有浓厚的果香气味。从对比结果来看,第一组做法几乎没有收集到产物;第二组做法得到一定量的产物;第三组做法收集到的产物的量最多。

[问]为什么第一组做法几乎没有得到乙酸乙酯?

[讲]CH3COOH跟C2H5OH发生酯化反应是有机物分子间的反应,在不加浓硫酸时,即使在加热条件下,反应速率仍很慢,所以当混合物加热时,蒸气成分是CH3COOH和C2H5OH的蒸气,乙酸乙酯的蒸气极少甚至可以说没有,当然在Na2CO3溶液的液面上不会收集到乙酸乙酯。由此可见,浓硫酸主要起催化作用,其次,因为制取乙酸乙酯的反应是可逆的,所以浓硫酸也能除去生成物中的水,有利于反应向生成物方向进行。

[板书]1)、浓硫酸的作用:催化剂;除去生成物中的水,使反应向生成物方向进行。

[问]在该反应中,为什么要强调加冰醋酸和无水乙醇,而不用他们的水溶液?

[讲]因为冰醋酸与无水乙醇基本不含水,可以促使反应向生成酯的方向进行。

[讲]前面的实验中,为了获取更多的乙酸乙酯,我们除了利用浓硫酸除去生成物中的水,促使反应向生成物方向进行外,还用到了其它什么方法促使反应向生成物方向进行?

[讲]制取乙酸乙酯的实验同时还是一个简易的蒸馏装置,边反应边蒸馏,使生成物及时从反应体系中分离出去,也有利于试管内的反应向生成物方向进行。

[问]第二组做法比第三组做法得到的乙酸乙酯的量明显少,试分析原因,并设计实验证明你的分析是正确的。

[讲]由于加入了催化剂浓硫酸,反应速率大大加快了。加热时,蒸馏出的蒸气的成分是乙酸乙酯、乙醇和乙酸,冷凝成液体后收集在盛水的试管中,但乙酸和乙醇是溶于水的,乙酸乙酯作为有机物,又易溶于乙酸和乙醇这样的有机溶剂中,所以必然有部分乙酸乙酯溶在乙酸和乙醇的水溶液中,因而收集量减少;但试管中如果盛放Na2CO3溶液,可以除去乙酸,溶解乙醇,减少乙酸乙酯在溶液中的溶解量,提高收集效率,并提高乙酸乙酯的纯度,因而收集量要多。

[板书]2)、饱和碳酸钠溶液可以除去乙酸,溶解乙醇,减少乙酸乙酯在溶液中的溶解量。

[实验证明]取等浓度、等体积的乙酸(或乙醇)溶液和碳酸钠溶液,分别盛放于两支试管中,再分别加入等体积乙酸乙酯,振荡后静置,结果是盛乙酸(或乙醇)溶液的试管中的乙酸乙酯变少,另一个几乎无变化。(需要注意的是,在此,学生往往会提出乙醇没有与Na2CO3反应的问题,更进一步的解释应是“冷凝液中的乙酸被Na2CO3中和生成CH3COONa,CH3COONa和溶液中大量的Na2CO3都属于离子化合物,增强了溶剂的极性,降低了乙酸乙酯在溶液中的溶解量”。

[科学探究]在上述这个酯化反应中,生成物水中的氧原子是由乙酸分子中的羧基上的羟基提供,还是由乙醇分子的羟基提供?如何能证明你的判断是正确的?能否提供理论或实验依据?(学生充分思考和讨论,提出设想)

[投影]

[讲]脱水有两种情况,(1)酸脱羟基醇脱氢;(2)醇脱羟基酸脱氢。在化学上为了辨明反应历程,常用同位素示踪法。即把某些分不清的原子做上记号,类似于侦察上的跟踪追击。事实上,科学家把乙醇分子中的氧原子换成放射性同位素18O,结果检测到只有生成的乙酸乙酯中才有18O,说明脱水情况为第一种,即乙酸与乙醇在浓硫酸作用下发生酯化反应的机理是“酸脱羟基醇脱氢”。放射性同位素示踪法可用于研究化学反应机理,是匈牙利科学家海维西(G.Hevesy)首先使用的,他因此获得1943年诺贝尔化学奖。

[讲] 用含18O的醇跟羧酸起酯化反应,形成含有18O的酯,证明这种酯化反应的实质是:羧酸脱去羧基上的羟基,醇脱去羟基上的氢原子。

[板书]3)、酯化反应原理:酸脱羟基、醇脱氢原子

[小结]酒在放置过程中,其中的乙醇有部分逐渐转化为乙酸,乙酸和乙醇缓慢反应生成了具有香味的乙酸乙酯。很多鲜花和水果的香味都来自酯的混合物。现在还可能通过人工方法合成各种酯,用作各种饮料、糖果、香水、化妆品等的香料

[练习]

1、关于乙酸的性质叙述正确的是( )

(A)它是四元酸 (B)清洗大理石的建筑物用醋酸溶液

(C)它的酸性较弱,能使酸碱指示剂变色 (D)它的晶体里有冰,所以称为冰醋酸

2、关于乙酸的酯化反应叙述正确的是( )

(A)属于氧化反应 (B)属于取代反应

(C)酸去氢, 醇去羟基 (D)用饱和的氯化钠溶液吸收乙酸乙酯

3、乙酸和甲醇、乙二醇、丙三醇在浓硫酸加热的条件下反应的化学方程式。

4、思考: 在乙酸的酯化反应中

(1)浓硫酸的作用 (2)饱和碳酸钠溶液作用

(3)为什么不能将导管插入到碳酸钠溶液中 (4)乙酸乙酯的物理性质

三、教学反思

在本节课的各教学环节中,做到了合理创设问题情景,激发学生学习兴趣;强化学生主体作用,引导学生积极参与;突出化学实验功能,帮助学生树立自然科学方法论思想;采用小组讨论,辅导答疑、集体研究、回答提问等方式对教学过程进行全方位、多角度、多侧面的跟踪检测,深入了解学生学习过程中出现的问题和困难,做到对教学信息的及时反馈和矫正。通过详细讲解,实验操作和随堂练习,基础知识得到了巩固,突出了教学重点,化解了教学中的难点。

同时,通过在本节课中对问题情境教学的实践,也引起了我对该教学模式的思考,在教学中,问题情境的设置、讨论的组织、悬念的设计都离不开教师,教师要紧扣教学的重点和难点,由浅入深地创设一个又一个的问题情境,引发学生的认知冲突,制造矛盾,引起争论,激发学生的思维。学生在讨论时教师要巡视各组,从中恰当引导,鼓励学生积极动脑,大胆发言。教师要尊重学生的创新精神,即使学生有不正确的看法,也要分析,找出其中有利于深入解决问题的因素,让学生进一步探讨。讨论时,教师还要抓住讨论的中心,防止跑题,但不要过早表态、下结论,以免挫伤学生的积极性、主动性和创造性。在设计问题情境时,教师要多从学生的生活和已有的经历中寻找问题,探究学生所熟悉的问题,能够使其认识到探究的价值,提高学生探究的欲望。探究的问题难度恰当。太简单的问题,学生无需探究就能回答;太难的问题,学生会认为高深莫测,解决问题简直是望尘莫及,从而彻底丧失探究的信心。美国科学院院长布鲁斯阿尔伯兹曾说过:“学生必须面对困难但又不是高不可攀的问题,能享受经过艰苦努力终于摘到果子的乐趣。这样,学生们就意识到他们能够处理越来越困难的问题。当他们获得了探究的工具、养成了探究的习惯,他们就真正成了学习的主人”。最后,良好的学习环境也是问题情境教学成功的要素,教师的民主作风、教师的人格特征、教师对学生的态度等都可以影响学生的学习动机、影响学生的认知学习。

以旧拓新法

实物展示法

设疑提问法

化学实验法

设疑提问

思考探究法

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

精心设计问题情境,提高教学的有效性

――《乙酸》(第一课时)教学案例

一、案例背景

“为了每一位学生的发展”是新课标的核心理念。为了实现这一理念,教师就得要改变学生被动的学习方式。问题情境教学模式,学生就不是被动的知识接受者,而是积极的信息加工者。实际教学中,学生的问题意识不强,很难独立地从生活、自然现象中发现问题,所以,教师要营造积极的问题情境,让学生直面新、奇、趣,感受矛盾,发现疑问,提出问题。每一个有价值的问题,都能够点燃学生思维的火花。教学过程应该是以不断提出问题和解决问题的方式来获取新知识的问题性思维过程。问题情境教学就是一种注重于学生参与课堂教学活动,有利于学生创新能力培养的一种教学模式。创设问题情境的方法很多,如设疑提问、化学实验、以旧拓新、图表、模型、实物、投影、录像、电脑等直观教学、生活事例等等,本教学案例中采用了多种方法对问题情境在乙酸的教学中进行实践。

二、教学设计

【教材分析】本节是新人教版选修五《有机化学基础》,从知识结构上看,它包含了三个小模块内容即乙酸、酯和羧酸,乙酸是羧酸类物质的代表物,两者是特殊和一般的关系。本节分三课时完成,其中第一课时按教材的编排体系,包含乙酸概述、乙酸的分子结构特点、乙酸的性质研究、乙酸的用途。从教材整体上看,乙酸既是很重要的烃的含氧衍生物,又是羧酸类物质的代表物,它和我们的生活生产实际密切相关,从知识内涵和乙酸的分子结构特点上看,乙酸既是醇、酚、醛知识的巩固、延续和发展,又是学好酯(油脂)类化合物的基础。故本节有着承上启下的作用。

【学情分析】从知识结构上看,学生在必修二的学习中对烷烃、烯烃、乙醇、乙酸有了初步的理解,对有机化合物的学习有了一定的认识,具备了一定的实验设计能力,渴望自己独立完成实验。有较强的求知欲,师生间彼此了解,有很好的沟通交流基础。

【教学目标】

知识技能——使学生掌握乙酸的分子结构特点,主要物理性质、化学性质和用途,初步掌握酯化反应。

过程与方法——介绍同位素原子示踪法在化学研究中的应用,通过酯化反应过程的分析、推理、讨论、培养学生从现象到本质、从实践到理论的自然科学思维方法。

情感、态度、价值观——通过实验设计、动手实验,培养学生的观察能力,加强基本操作训练,培养分析、综合的思维能力和求实、创新、合作的优良品质。

【教学重点】乙酸的结构和性质

【教学难点】根据有机化学的学习特点和规律,引导学生理解和掌握乙酸化学性质的断键和成键方式

【教学方法】实验探究法

【教学用具】多媒体投影、相关实验器材等。

【教学过程】

[引入]我国是一个酒的国度,五粮液享誉海内外,国酒茅台香飘万里。“酒是越陈越香”。你们知道是什么原因吗?这一节课我们就来学习羧酸、酯

[板书]第三节 羧酸、酯

[复习提问]在必修2中我们已经学习了乙酸的相关性质,同时,在选修五第一章我们学习了有机物的分类,那么请同学们结合所学知识,羧酸的官能团是什么?酸的通性有哪些?代表物乙酸的化学式和结构简式?

[投影]

[板书]一、乙酸结构

1、分子式:C2H4O2、结构式:

[投影]

[讲解]羧酸的官能团为:羧基,通式为:-COOH代表物乙酸的化学式为:C2H4O2核磁共振氢变有2个吸收峰,峰的面积比为:3:1 。说明乙酸中有2种H原子,数目比为:3:1。所以乙酸的结构简式为:CH3COOH

[展示]一瓶冰醋酸,观察其态、色、味

[板书]二、乙酸物理性质 无色、有刺激性气味的液体,易挥发,溶沸点低。

[讲解] 纯净乙酸(冰乙酸、冰醋酸)在16.6℃以下为针状晶体。

[思考]无水乙酸又称冰醋酸(熔点16.6℃)。在室温较低时,无水乙酸就会凝结成像冰一样的晶体。请简单说明在实验中若遇到这种情况时,你将如何从试剂瓶中取出无水乙酸。

[过渡]乙酸中官能团羧基决定其有怎样的化学性质了?

[板书]三、乙酸的化学性质

1.弱酸性

[问题]已介绍过乙酸是一种有机弱酸,我们在高一电解质溶液中也学时过乙酸作为一种弱电解质的弱酸。请同学们根据现有的化学药品或自己寻找合适的试剂设计实验方案:

① 证明乙酸有酸性; ② 比较乙酸、碳酸、石炭酸的强弱。

[提供药品] 金属钠 氢氧化钠溶液 碳酸钠粉末 乙酸 苯酚 紫色石蕊试液 无色酚酞试液等

[要求] 以学习小组为单位,收集并探讨实验设计的可行性,

[投影]实验方案:

[讨论]

(1)上述实验说明乙酸具有什么性质?

(2)乙酸的酸性比碳酸的酸性强还是弱?为什么?

(3)写出乙酸电离的方程式___________ _____

(4)写出上述有关乙酸反应的化学方程式

与活泼金属反应

与金属氧化物反应

与碱反应

与某些盐反应

[板书]2、酯化反应

[学生实验]乙酸乙酯的制取:学生分三组做如下实验,实验结束后,互相比较所获得产物的量。

[投影]

第一组:在一支试管中加入3 mL乙醇和2 mL乙酸,按教材P63,图3-21连接好装置,用酒精灯缓慢加热,将产生的蒸气经导管通到盛有饱和碳酸钠溶液的接受试管的液面上,观察现象。

第二组:在一支试管中加入3 mL乙醇,然后边振荡边慢慢加入2 mL浓硫酸和2 mL乙酸,按教材P71,图3-16连接好装置,用酒精灯缓慢加热,将产生的蒸气经导管通到盛有水的接受试管的液面上,观察现象。

第三组:在一支试管中加入3 mL乙醇,然后边振荡边慢慢加入2 mL浓硫酸和2 mL乙酸,按教材P71,图3-16连接好装置,用酒精灯缓慢加热,将产生的蒸气经导管通到盛有饱和碳酸钠溶液的接受试管的液面上,观察现象。

[投影]强调:①试剂的添加顺序;②导管末端不要插入到接受试管液面以下;③加热开始要缓慢。

[问]为什么要先加入乙醇,然后边振荡边慢慢加入浓硫酸和乙酸?

[讲]此操作相当于浓硫酸的稀释,乙醇和浓硫酸相混会瞬间产生大量的热量,并且由于乙醇的密度比浓硫酸小,如果把乙醇加入浓硫酸中,热量会使得容器中的液体沸腾飞溅,可能烫伤操作者。

[问]导管末端为什么不能插入到接受试管液面以下?

[讲]防止加热不均匀,使溶液倒吸。

[问]除了采用这样一种方法防止倒吸外,此装置还有哪些其它改进方法?

[讲]可以将吸收装置改为导管连接干燥管,干燥管下端插入液面以下防止倒吸(或其它合理方法)。

[问]为什么刚开始加热时要缓慢?

[讲]防止反应物还未来得及反应即被加热蒸馏出来,造成反应物的损失。

[讲]所以此装置也可以看作是一个简易的蒸馏装置,那么,装置的哪一部分相当于蒸馏烧瓶?哪一部分相当于冷凝管?

[讲]作为反应容器的试管相当于蒸馏烧瓶,导管相当于冷凝管,不是用水冷却而是用空气冷却。

[问]开始时缓慢加热是不是在产物中就不会混入乙酸和乙醇了?如何验证?

[讲]用蓝色石蕊试纸来检验,如果变红,说明有乙酸;乙醇可以用红热的铜丝与之反应后显红色来检验。

[讲]盛有饱和碳酸钠溶液的试管不能用石蕊来检验是否含有乙酸,其实只要将试管振荡一下,看是否有气泡逸出就可以了;接受试管中有大量的水,其中溶解的少量乙醇可能无法通过CuO与乙醇的反应来验证,但可根据有乙酸挥发出来,推知也会有乙醇挥发出来。

[问]接受试管中有什么现象?所获得产物的量多少如何?

[讲]第一组接受试管内无明显现象,第二、三组实验中接受试管内有分层现象,并有浓厚的果香气味。从对比结果来看,第一组做法几乎没有收集到产物;第二组做法得到一定量的产物;第三组做法收集到的产物的量最多。

[问]为什么第一组做法几乎没有得到乙酸乙酯?

[讲]CH3COOH跟C2H5OH发生酯化反应是有机物分子间的反应,在不加浓硫酸时,即使在加热条件下,反应速率仍很慢,所以当混合物加热时,蒸气成分是CH3COOH和C2H5OH的蒸气,乙酸乙酯的蒸气极少甚至可以说没有,当然在Na2CO3溶液的液面上不会收集到乙酸乙酯。由此可见,浓硫酸主要起催化作用,其次,因为制取乙酸乙酯的反应是可逆的,所以浓硫酸也能除去生成物中的水,有利于反应向生成物方向进行。

[板书]1)、浓硫酸的作用:催化剂;除去生成物中的水,使反应向生成物方向进行。

[问]在该反应中,为什么要强调加冰醋酸和无水乙醇,而不用他们的水溶液?

[讲]因为冰醋酸与无水乙醇基本不含水,可以促使反应向生成酯的方向进行。

[讲]前面的实验中,为了获取更多的乙酸乙酯,我们除了利用浓硫酸除去生成物中的水,促使反应向生成物方向进行外,还用到了其它什么方法促使反应向生成物方向进行?

[讲]制取乙酸乙酯的实验同时还是一个简易的蒸馏装置,边反应边蒸馏,使生成物及时从反应体系中分离出去,也有利于试管内的反应向生成物方向进行。

[问]第二组做法比第三组做法得到的乙酸乙酯的量明显少,试分析原因,并设计实验证明你的分析是正确的。

[讲]由于加入了催化剂浓硫酸,反应速率大大加快了。加热时,蒸馏出的蒸气的成分是乙酸乙酯、乙醇和乙酸,冷凝成液体后收集在盛水的试管中,但乙酸和乙醇是溶于水的,乙酸乙酯作为有机物,又易溶于乙酸和乙醇这样的有机溶剂中,所以必然有部分乙酸乙酯溶在乙酸和乙醇的水溶液中,因而收集量减少;但试管中如果盛放Na2CO3溶液,可以除去乙酸,溶解乙醇,减少乙酸乙酯在溶液中的溶解量,提高收集效率,并提高乙酸乙酯的纯度,因而收集量要多。

[板书]2)、饱和碳酸钠溶液可以除去乙酸,溶解乙醇,减少乙酸乙酯在溶液中的溶解量。

[实验证明]取等浓度、等体积的乙酸(或乙醇)溶液和碳酸钠溶液,分别盛放于两支试管中,再分别加入等体积乙酸乙酯,振荡后静置,结果是盛乙酸(或乙醇)溶液的试管中的乙酸乙酯变少,另一个几乎无变化。(需要注意的是,在此,学生往往会提出乙醇没有与Na2CO3反应的问题,更进一步的解释应是“冷凝液中的乙酸被Na2CO3中和生成CH3COONa,CH3COONa和溶液中大量的Na2CO3都属于离子化合物,增强了溶剂的极性,降低了乙酸乙酯在溶液中的溶解量”。

[科学探究]在上述这个酯化反应中,生成物水中的氧原子是由乙酸分子中的羧基上的羟基提供,还是由乙醇分子的羟基提供?如何能证明你的判断是正确的?能否提供理论或实验依据?(学生充分思考和讨论,提出设想)

[投影]

[讲]脱水有两种情况,(1)酸脱羟基醇脱氢;(2)醇脱羟基酸脱氢。在化学上为了辨明反应历程,常用同位素示踪法。即把某些分不清的原子做上记号,类似于侦察上的跟踪追击。事实上,科学家把乙醇分子中的氧原子换成放射性同位素18O,结果检测到只有生成的乙酸乙酯中才有18O,说明脱水情况为第一种,即乙酸与乙醇在浓硫酸作用下发生酯化反应的机理是“酸脱羟基醇脱氢”。放射性同位素示踪法可用于研究化学反应机理,是匈牙利科学家海维西(G.Hevesy)首先使用的,他因此获得1943年诺贝尔化学奖。

[讲] 用含18O的醇跟羧酸起酯化反应,形成含有18O的酯,证明这种酯化反应的实质是:羧酸脱去羧基上的羟基,醇脱去羟基上的氢原子。

[板书]3)、酯化反应原理:酸脱羟基、醇脱氢原子

[小结]酒在放置过程中,其中的乙醇有部分逐渐转化为乙酸,乙酸和乙醇缓慢反应生成了具有香味的乙酸乙酯。很多鲜花和水果的香味都来自酯的混合物。现在还可能通过人工方法合成各种酯,用作各种饮料、糖果、香水、化妆品等的香料

[练习]

1、关于乙酸的性质叙述正确的是( )

(A)它是四元酸 (B)清洗大理石的建筑物用醋酸溶液

(C)它的酸性较弱,能使酸碱指示剂变色 (D)它的晶体里有冰,所以称为冰醋酸

2、关于乙酸的酯化反应叙述正确的是( )

(A)属于氧化反应 (B)属于取代反应

(C)酸去氢, 醇去羟基 (D)用饱和的氯化钠溶液吸收乙酸乙酯

3、乙酸和甲醇、乙二醇、丙三醇在浓硫酸加热的条件下反应的化学方程式。

4、思考: 在乙酸的酯化反应中

(1)浓硫酸的作用 (2)饱和碳酸钠溶液作用

(3)为什么不能将导管插入到碳酸钠溶液中 (4)乙酸乙酯的物理性质

三、教学反思

在本节课的各教学环节中,做到了合理创设问题情景,激发学生学习兴趣;强化学生主体作用,引导学生积极参与;突出化学实验功能,帮助学生树立自然科学方法论思想;采用小组讨论,辅导答疑、集体研究、回答提问等方式对教学过程进行全方位、多角度、多侧面的跟踪检测,深入了解学生学习过程中出现的问题和困难,做到对教学信息的及时反馈和矫正。通过详细讲解,实验操作和随堂练习,基础知识得到了巩固,突出了教学重点,化解了教学中的难点。

同时,通过在本节课中对问题情境教学的实践,也引起了我对该教学模式的思考,在教学中,问题情境的设置、讨论的组织、悬念的设计都离不开教师,教师要紧扣教学的重点和难点,由浅入深地创设一个又一个的问题情境,引发学生的认知冲突,制造矛盾,引起争论,激发学生的思维。学生在讨论时教师要巡视各组,从中恰当引导,鼓励学生积极动脑,大胆发言。教师要尊重学生的创新精神,即使学生有不正确的看法,也要分析,找出其中有利于深入解决问题的因素,让学生进一步探讨。讨论时,教师还要抓住讨论的中心,防止跑题,但不要过早表态、下结论,以免挫伤学生的积极性、主动性和创造性。在设计问题情境时,教师要多从学生的生活和已有的经历中寻找问题,探究学生所熟悉的问题,能够使其认识到探究的价值,提高学生探究的欲望。探究的问题难度恰当。太简单的问题,学生无需探究就能回答;太难的问题,学生会认为高深莫测,解决问题简直是望尘莫及,从而彻底丧失探究的信心。美国科学院院长布鲁斯阿尔伯兹曾说过:“学生必须面对困难但又不是高不可攀的问题,能享受经过艰苦努力终于摘到果子的乐趣。这样,学生们就意识到他们能够处理越来越困难的问题。当他们获得了探究的工具、养成了探究的习惯,他们就真正成了学习的主人”。最后,良好的学习环境也是问题情境教学成功的要素,教师的民主作风、教师的人格特征、教师对学生的态度等都可以影响学生的学习动机、影响学生的认知学习。

以旧拓新法

实物展示法

设疑提问法

化学实验法

设疑提问

思考探究法

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网