(苏教版选修3)化学:2.1《原子核外电子的运动》测试

文档属性

| 名称 | (苏教版选修3)化学:2.1《原子核外电子的运动》测试 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 52.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2010-09-15 08:50:00 | ||

图片预览

文档简介

专题2 原子结构与元素的性质

第一单元 原子核外电子的运动

高考资源网1. 道尔顿的原子学说在历史上对物质结构理论的发展曾经起了很大作用。他的学说中,包含有下述三个论点:①物质是由原子组成的;②在化学变化中原子是不能再分割的粒子;③原子是很小的实心球体。从现代物质结构的观点看,你认为这三个论点中,不正确的 ( )

A.只有③ B.只有①③ C.只有②③ D.有①②③

2.人类对原子结构的认识经历了漫长的历史阶段。其中最有代表性的有:道尔顿的原子结构模型、汤姆逊原子结构模型、卢瑟福原子结构模型和玻尔原子结构模型等。而这些原子结构模型都是建立在一定的实验研究基础上的。下列实验事实与原子结构模型建立的关系正确的是( )

电子的发现:道尔顿的原子结构模型

α粒子散射:卢瑟福原子结构模型

α粒子散射:玻尔原子结构模型

氢原子光谱:卢瑟福原子结构模型

3. 168O、188O、O2-、O2、O3是 ( )

A.氧元素的五种不同微粒 B.五种氧元素

C.氧的五种同素异形体 D.氧的五种同位素

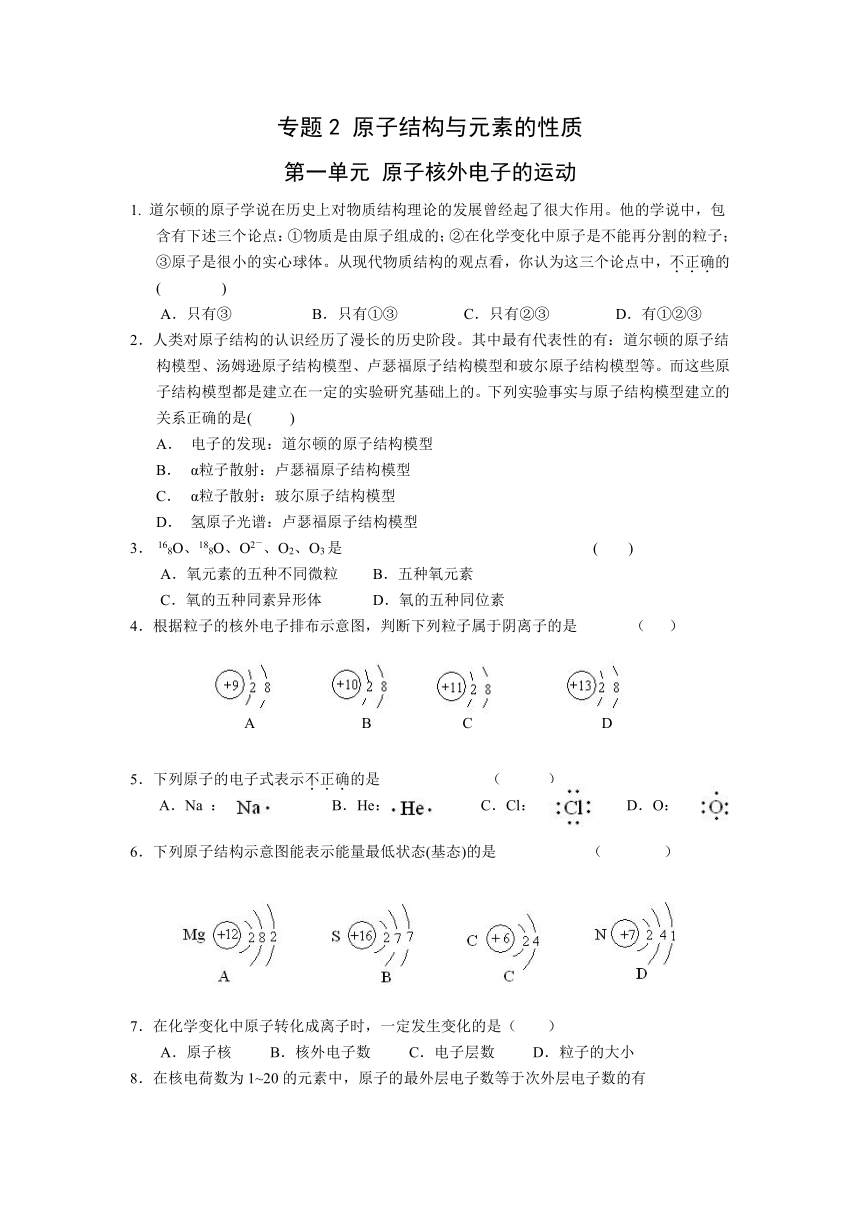

4.根据粒子的核外电子排布示意图,判断下列粒子属于阴离子的是 ( )

5.下列原子的电子式表示不正确的是 ( )

A.Na : B.He: C.Cl: D.O:

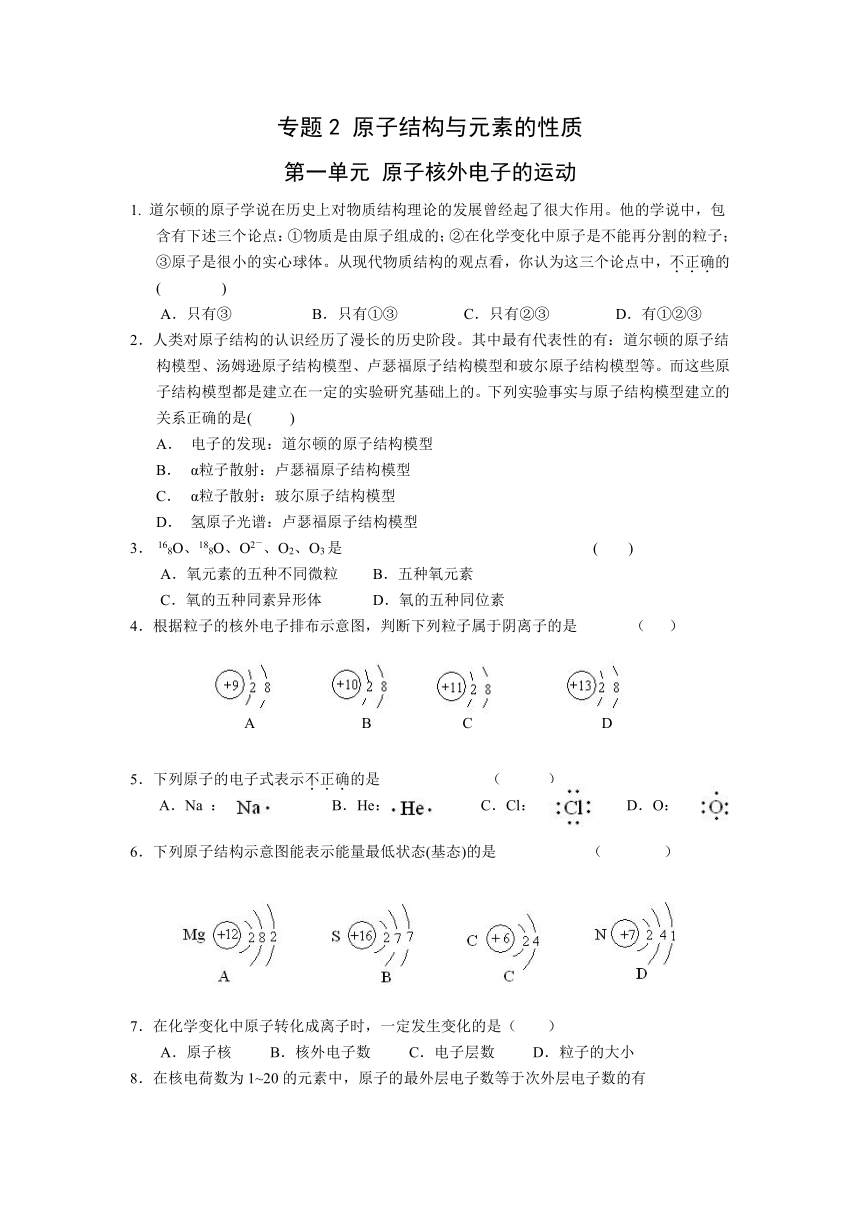

6.下列原子结构示意图能表示能量最低状态(基态)的是 ( )

7.在化学变化中原子转化成离子时,一定发生变化的是( )

A.原子核 B.核外电子数 C.电子层数 D.粒子的大小

8.在核电荷数为1~20的元素中,原子的最外层电子数等于次外层电子数的有

A.1种 B.2种

C.3种 D.4种

9.按照原子核外电子排布规律:各电子层最多容纳的电子数为2n2(n为电子层数,其中,最外层电子数不超过8个,次外层不超过18个)。1999年已发现了核电荷数为118的元素,其原子核外电子层排布是

A.2,8,18,32,32,18,8 B.2,8,18,32,50,8

C.2,8,18,32,18,8 D.2,8,18,32,50,18,8

10.有A、B、C三种元素,A元素的基态原子最外层电子数是2,B元素的基态原子最外

层得到2个电子就达到稳定结构,C元素的基态原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,则这三种元素组成的化合物可能是

A.ABC3 B.ABC2

C.ABC4 D.A2BC3

11.X和Y属短周期元素,X原子基态时最外层电子数是次外层电子数的一半,Y位于X的前一周期,且基态原子最外层只有1个电子,则X和Y形成的化合物的化学式可表示为

A.XY B.XY2 C.XY3 D.X2Y3

12.氯的原子序数为17,是氯的一种同位素,下列说法正确的是

A.原子所含质子数为18

B.的分子所含中子数约为

C.的气体的体积为2.24L

D.和原子的最外层电子排布式都是3s23p5

13.下列说法正确的是 ( )

A.钾(K)原子基态的原子结构示意图为

B.H2O电子式为

C.Mg的原子基态电子排布式为1s22s22p63s23p1

D.Ca2+离子基态电子排布式为1s22s22p63s23p6

14.下面是四种元素原子基态的电子排布式,其中化合价最高的是

A.1s22s22p3 B.1s22s22p63s23p63d34s2

C.1s22s22p63s23p6 D.1s22s22p5

15.下列原子或离子的基态电子排布式正确的是 ( )

A.Ni2+:[Ar] 3d8 B. Cu:[Ar] 3d94s2

C.S2- :[Ne] 2s23p6 D.Si: [Ar] 3s23p2

16.下列微粒的基态电子排布式一定错误的是

A.A原子:1s22s22p63s23d103p6 B.B2-离子:1s22s22p6

C.C2+离子:1s22s22p6 D.D原子:1s22s22p6

17.具有下列最外层电子排布的基态原子,其相应的元素,一定属于主族的是

A.ns1 B.ns2 C.ns2np6 D.ns2np2

18. A元素的原子基态外围电子排布是ns2np5,B元素基态原子外围电子排布是ms2mp2,它们形成的化合物的化学式为

A.A4B7 B.BA4 C.AB4 D.A7B4

19.在下列元素的基态原子中,其最外电子层未成对电子最多的是

A.Cl B.P C.Al D.Si

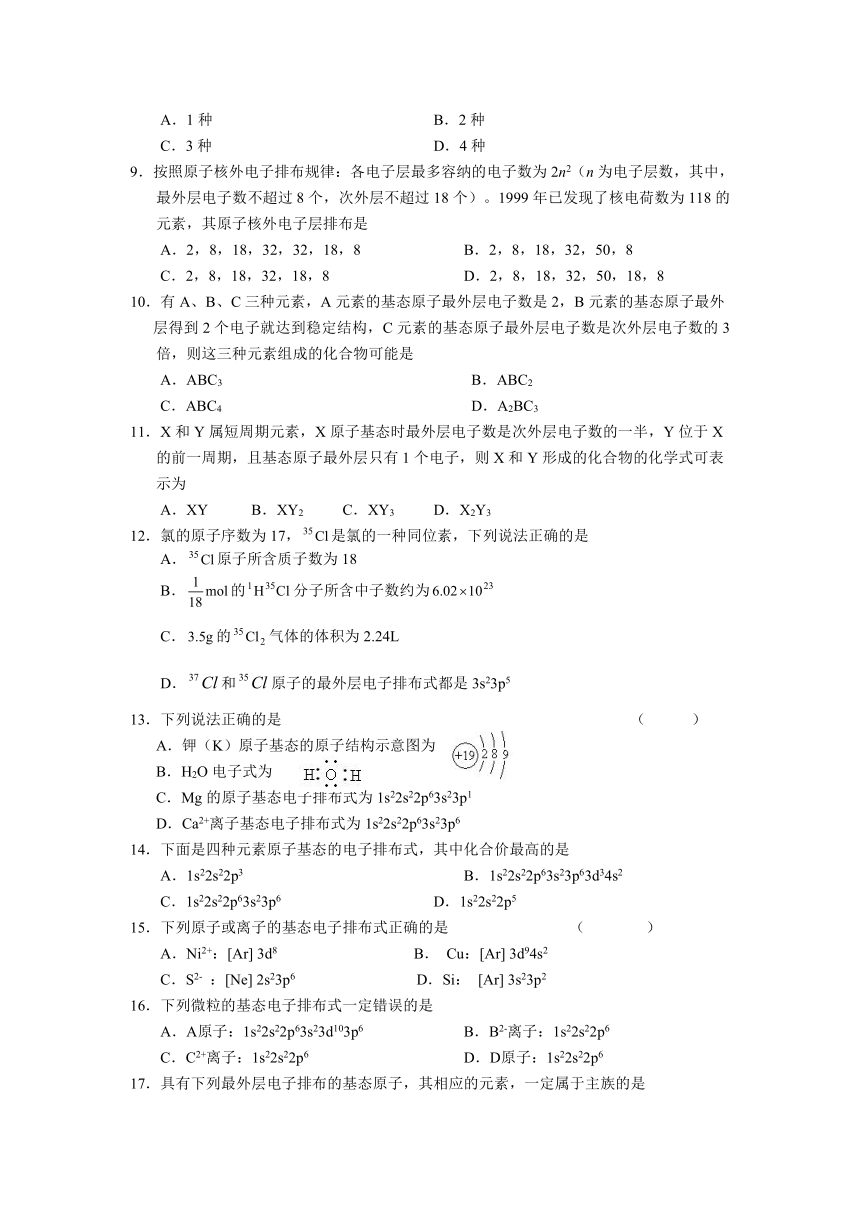

20.碳原子的最外电子层的各轨道中,基态时电子通常排布方式是

A. ↑ ↑↓ ↑ B. ↑↓ ↑↓

2s 2p 2s 2p

C. ↑↓ ↑ ↑ D. ↑↓ ↑ ↑

2s 2p 2s 2p

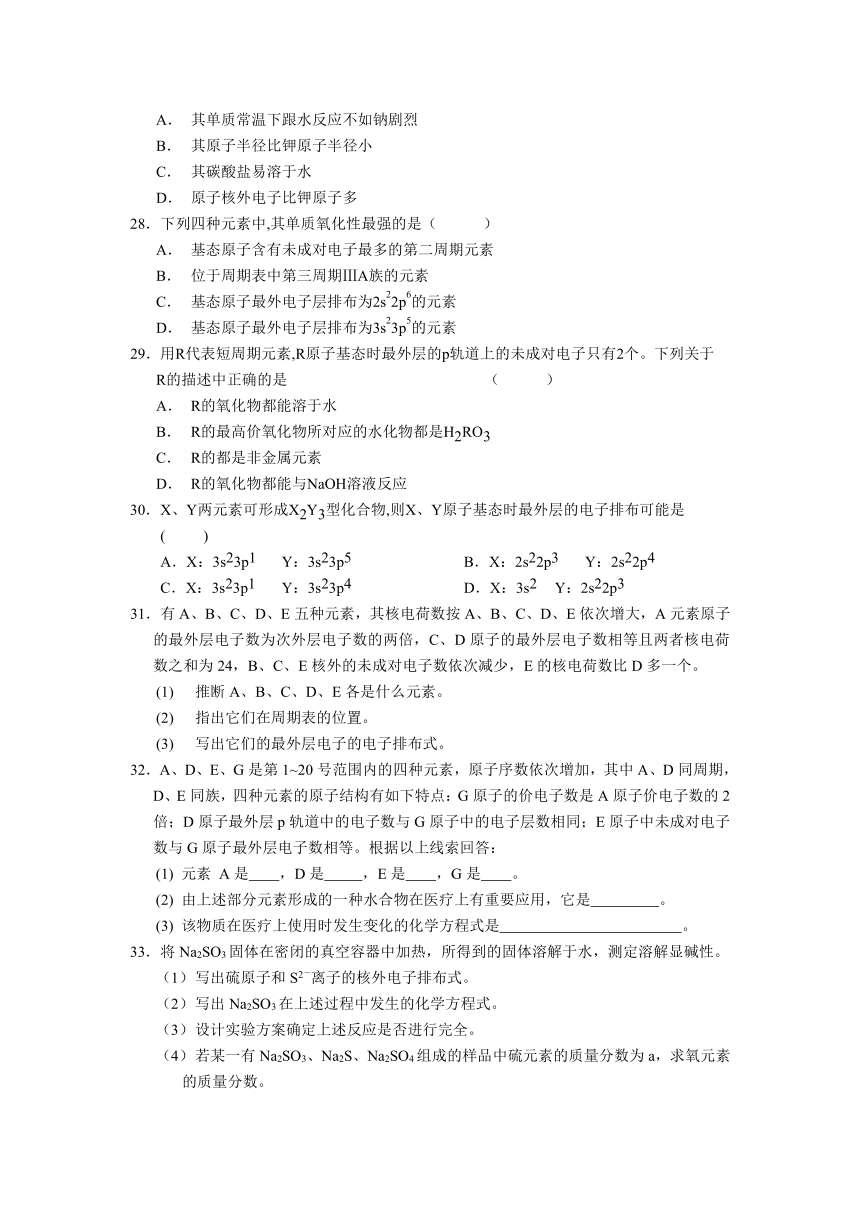

21.下列氧原子的轨道表示式中,能量最低的是 ( )

22.下列原子或离子核外未成对电子数目为5的是 ( )

A.P B.Fe3+ C.Cr D.Cu

23.某元素基态原子的最外层电子排布式为ns2,该元素 ( )

A.一定是IIA族元素 B.一定是金属元素

C.不是IIA族元素就是副族元素 D.可能是金属元素也可能是非金属元素

24.具有下列外围电子排布式的基态原子中,最容易形成离子的是( )

A.3s23p1 B.2s22p2 C.3s2 D.4s24p3

25.短周期元素中,原子基态时具有1个未成对电子的元素共有( )

A.5 B.6 C.7 D.8

26.肯定属于同族元素且性质相似的是( )

A.原子核外电子排布式:A为1s22s2,B为1s2

B.结构示意图:A为,B为

C.A原子基态时2p轨道上有1个未成对电子,B原子基态时3p轨道上也有1个未成对电子

D.A原子基态时2p轨道上有一对成对电子,B原子基态时3p轨道上也有一对成对电子

27.原子基态时最外层电子排布是5s1,下列描述一定正确的是( )

其单质常温下跟水反应不如钠剧烈

其原子半径比钾原子半径小

其碳酸盐易溶于水

原子核外电子比钾原子多

28.下列四种元素中,其单质氧化性最强的是( )

基态原子含有未成对电子最多的第二周期元素

位于周期表中第三周期ⅢA族的元素

基态原子最外电子层排布为2s22p6的元素

基态原子最外电子层排布为3s23p5的元素

29.用R代表短周期元素,R原子基态时最外层的p轨道上的未成对电子只有2个。下列关于R的描述中正确的是 ( )

R的氧化物都能溶于水

R的最高价氧化物所对应的水化物都是H2RO3

R的都是非金属元素

R的氧化物都能与NaOH溶液反应

30.X、Y两元素可形成X2Y3型化合物,则X、Y原子基态时最外层的电子排布可能是 ( )

A.X:3s23p1 Y:3s23p5 B.X:2s22p3 Y:2s22p4

C.X:3s23p1 Y:3s23p4 D.X:3s2 Y:2s22p3

31.有A、B、C、D、E五种元素,其核电荷数按A、B、C、D、E依次增大,A元素原子的最外层电子数为次外层电子数的两倍,C、D原子的最外层电子数相等且两者核电荷数之和为24,B、C、E核外的未成对电子数依次减少,E的核电荷数比D多一个。

推断A、B、C、D、E各是什么元素。

指出它们在周期表的位置。

写出它们的最外层电子的电子排布式。

32.A、D、E、G是第1~20号范围内的四种元素,原子序数依次增加,其中A、D同周期, D、E同族,四种元素的原子结构有如下特点:G原子的价电子数是A原子价电子数的2倍;D原子最外层p轨道中的电子数与G原子中的电子层数相同;E原子中未成对电子数与G原子最外层电子数相等。根据以上线索回答:

(1) 元素 A是 ,D是 ,E是 ,G是 。

(2) 由上述部分元素形成的一种水合物在医疗上有重要应用,它是 。

(3) 该物质在医疗上使用时发生变化的化学方程式是 。

33.将Na2SO3固体在密闭的真空容器中加热,所得到的固体溶解于水,测定溶解显碱性。

写出硫原子和S2-离子的核外电子排布式。

写出Na2SO3在上述过程中发生的化学方程式。

设计实验方案确定上述反应是否进行完全。

若某一有Na2SO3、Na2S、Na2SO4组成的样品中硫元素的质量分数为a,求氧元素的质量分数。

34.设X、Y、Z代表3种元素。已知:①X+和Y-两种离子具有相同的电子层结构;②Z元素原子核内质子数比Y元素原子核内质子数少9个;③Y和Z两元素可以形成四核42个电子的负一价阴离子。据此,请填空:

⑴ Y元素是 ,Z元素是 。

⑵ 由X、Y、Z三元素所形成的含68个电子的盐类化合物的化学式是

参考答案及解析

1. B [说明] 在初中我们就学过,物质是由分子、原子或离子构成的,原子、分子、离子在 化学变化中能够发生相互转化;在化学变化中许多情况下有些原子能部分或全部失去价电子而转化为阳离子,有些原子能得到电子而成为阴离子,因此,说原子在化学变化中

不能分割也不完全正确;已经研究表明,原子并非实心的小球,原子是由很小、但几乎集中了原子的所有质量、带正电的原子核和带负电的核外电子所构成的。

2. B [说明] 道尔顿的原子结构模型是道尔顿通过对大气的物理性质进行研究而提出的。卢瑟福原子结构模型是通过α粒子散射实验提出的,玻尔原子结构模型是玻尔在牛顿力学的基础上,吸收了量子论和光子学说的思想建立起来的。

3. A [说明] 本题考察的是学生对元素、同素异形体和同位素概念的掌握情况。元素是具有相同核电荷数的一类原子的总称;同一种元素形成的多种单质互为同素异形体;具有相同核电荷数但不同质量数的原子(核素)称为同位素。

4. A [说明] 阴离子是带负电荷的粒子,本题给出的核外电子排布示意图中,核外电子数大于核内的核电荷数即为阴离子。A为F-离子;B为Na+离子;C为Ne原子;D为Al3+离子。

5. C [说明] 电子式是在元素符号周围用小黑点(或×)来表示原子的最外层电子的式子。Cl的最外层有7个电子,C选项表示为8个电子,所以不正确。

6. AC [说明] 基态原子的电子分布,按照先低后高的顺序,先填充能量低的轨道。B、D选项中次外层电子层上电子还没有排满,违背了基态原子的电子排布规则,所以B、D的原子结构示意图不能表示能量最低状态。A、C选项中原子核外电子都遵循了基态原子的电子排布规则,是正确的。

7. BD [说明] 原子转化成离子,是原子失去电子或者得到电子的过程,所以核外电子数和离子的大小一定发生变化,电子层数不一定发生变化,原子核一定不发生变化。

8. B [说明] 1~20元素中,次外层电子层上的电子排布一定是饱和的。原子的最外层电子数等于次外层电子数的有两种情况即①当有两个电子层时,K层排2个电子, L层也排2个电子,Be原子;②当有三个电子层时,L层排8个电子, M层也排8个电子,Ar原子。

9. A [说明] 选用排除法。首先排除核电荷数不是118的选项C和D。接着根据次外层电子不超过18个可以排除B选项。最后可以对A选项进行验证。

10. AC [说明] A元素的基态原子最外层电子数是2,说明A元素形成离子时呈现+2价。C元素的基态原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,可以说明C元素为O。B元素的基态原子最外层得到2个电子就达到稳定结构,说明B元素最外层有6个电子。如果只考虑短周期元素的话,B元素应为S元素。S与O可以形成SO32-,SO42-离子,而A显+2价,因此可以写成ASO3,ASO4。对照选项,发现A和C符合这两种形式。

11. A [说明] X原子基态时最外层电子数是次外层电子数的一半,X为Li或Si,,Y位于X的前一周期,且基态原子最外层只有1个电子,若X为Li,Y应为H。若X为Si,Y应为Na。X和Y形成的化合物应为LiH。答案选A。

12. BD [说明] A选项中质子数应为17,因为同位素是相同质子数,不同中子数的同一种元素的不同原子的总称。35Cl 和37Cl互为同位素,质子数不变。 B选项1H35Cl分子中子数为18,中子数为N=nNA=186.0210231/18(mol)=6.021023。

13. BD [说明] A选项中根据最外层电子数目不应超过8,可以判断其错误。B选项电子式是正确的,对于H和O都达到了稳定状态。C选项Mg应为12个电子,而所提供的电子排布式中电子数变为13,因此是错误的。D选项中Ca原子的基态电子排布式为1s22s22p63s23p64s2,变为Ca2+后,失去了外层的两个电子,结果就如D选项所示。

14. AB [说明] 要看化合价最高的,对于这道题目,可以采用这样的判断方式:可以写出每种电子排布式所代表的原子,然后再进行判断。A为N,B为V,C为Ar,D为F。N最高化合价为5,V最高化合价为5,Ne为0,F最高化合价为0。

15. A [说明] 这道题目首先应判断所给的电子数与元素符号是否相符。可以排除D,D中Si电子数是14,而给出的电子数是22。对于B选项,Cu的电子排布式,应该先排d轨道,再排s轨道,所以应该是[Ar]3d104s1。对于C选项应为[Ne]3s23p6

16. A [说明] 原子核外电子排布遵循能量最低原理,即原子核外电子先占有能量低的轨道,然后再依次进入能量较高的轨道,这样使整个原子处于最低的能量状态。在电子排布中应先排4s轨道再排3d轨道,因此,A中A原子的基态电子排布式应该是:1s22s22p63s23p63d84s2。

17. D[说明] 主族元素分布在s、p两个区,副族元素分布在d、ds、f区,因此基态最外层电子排布为ns1或者ns2的原子可能是副族元素,如Cu: [Ar]3d104s1,Zn:[Ar]3d104s2,C中表示的是0族元素,因此只有D中元素是主族元素,位于周期表中IVA。

18. B [说明]由电子排布式可知,A为第VIIA族元素,可能的化合价为-1,+1,+3,+7;B为第IVA族元素,可能的化合价为-4和+4。因为第VIIA族元素的电负性大于第IVA族元素,在A、B形成的化合物中,A的化合价应该为-1,B的化合价为+4,化学式为BA4。

19. B[说明]Cl原子核外的电子排布式为[Ne]3s23p5,有1个未成对电子;P原子核外的电子排布式为[Ne]3s23p3,有3个未成对电子;Al原子核外的电子排布式为[Ne]3s23p1,有1个未成对电子;Si原子核外的电子排布式为[Ne]3s23p2,有2个未成对电子。

20. C[说明]原子核外电子排布遵循能量最低原理、泡利不相容原理和洪特规则。电子排布先排s轨道,再排p轨道,而且排在同一轨道上的两个电子自旋相反,p轨道电子排布时电子尽可能多的占据轨道,且自旋相同。因此,C原子的最外层电子轨道排布为,A、D不符合能量最低原理,B不符合洪特规则。

2s 2p

21 .A [说明] 原子核外电子排布遵循能量最低原理、泡利不相容原理和洪特规则。只有B遵循以上原理,原子处于基态。

22. B [说明] P原子的基态核外电子排布式为:[Ne]3s23p3,其未成对电子是3个,Fe3+的基态核外电子排布式为:[Ar]3d5,其未成对电子是5个, Cr原子的基态核外电子排布式为:[Ar]3d54s1,其未成对电子是6个,Cu原子的基态核外电子排布式为:[Ar]3d104s1,其未成对电子是1个,因此选B。

23. D [说明] 由于最外层电子排布式为ns2,则该元素可能是He元素、第ⅡA族元素或是过渡金属元素,所以综合起来讲,可能是金属元素也可能是非金属元素,答案选D。

24. C[说明]A是铝(Al)元素,B是碳(C)元素,C是镁(Mg)元素,D是氮族元素砷(As)。A表示Al原子,B为C原子,C为Mg原子,D为As原子,C和As原子要分别得到4个和3个电子才能形成离子,很难,Mg和Al容易失去电子,但是Al的第一电离能较大,因此Mg更容易形成离子。

25. C[说明]短周期元素中的原子,基态时具有1个未成对电子,其外围电子排布应为ns1、ns2 np1、ns2 np5。在1到18号元素中,有H(1s1)、Li(1s2 2s1)、B(1s2 2s2 2p1)、F(1s2 2s2 2p5)、Na(1s2 2s2 2p6 3s1)、Al(1s2 2s2 2p6 3s2 3p1)、Cl(1s2 2s2 2p6 3s2 3p5)这七种元素。答案为C。

26. D [说明] A中,A为第ⅡA族元素Be,B为零族元素He,显然,二者不属于同族元素,当然性质也不会相似;B中,A为零族元素Ne,B为碱金属离子Na+,也不合题意;C中,由于p轨道有三个空轨道,若有一个未成对电子,意味着p轨道有两种电子排布情况:

↑↓ ↑↓ ↑

↑

即np5 或np1

所以A、B两种元素不一定属于同一族元素;D中,对于p轨道上有一对成对电子,根据泡利不相容原理和洪特规则,该轨道只能有一种电子排布方式:

↑↓ ↑ ↑

即np4 ,所以A、B肯定属于同族元素。因此,答案为D。

27. D [说明] 根据最外层电子排布,可以得出该原子属于碱金属原子或过渡金属原子。若为碱金属原子,根据元素性质递变规律:随着原子序数的增大,原子半径应增大,金属性逐渐增强,与水反应的激烈程度也逐渐增大,可得选项A、B错误。若该原子为过渡金属原子,则为Ag原子,其碳酸盐微溶于水,因此,选项C不一定正确,答案应选D。

28. D[说明]单质氧化性最强的元素应为非金属元素,A中,原子外围电子排布为2s2 2p3,为N元素;B为Al,其金属性较强,非金属性很弱;C 为零族元素,性质不活泼;D为Cl,非金属性较强,所以答案为D。

29. C [说明] 短周期元素中p轨道上有2个未成对电子,处于IVA或者VIA,因此是C,Si,O,S,氧化物CO,SiO2等难溶于水,氧化物CO不能与NaOH反应,最高价氧化物对应水化物是H2RO3或者H2RO4,但这四种元素都是非金属元素。

30. BC [说明] X2Y3型化合物中X显+3或者+6,Y显-2或者-4,A选项中X原子是Al,Y原子是Cl,B选项中X原子是N,Y原子是O,可以组成N2O3,C选项中X原子是Al,Y原子是S,可以组成Al2O3,D选项中X原子是Mg,Y原子是N,因此答案为BC。此题考察学生能否熟练掌握短周期原子最外层电子排布。

31. [全解]A元素原子最外层电子数为次外层得2倍,因此其核外电子排布为1s22s22p2,为C,C与D最外层电子数相等且两者核电荷数之和为24,C核电荷数小于D,则列方程组可得ZC=8,ZD=16,因此C元素为O,D元素为S,B的核电荷数处于A与C之间,因此B为N, E的核电荷数比D多一个,因此E元素为Cl。它们在周期表中的位置及最外层电子排布分别为:A:第二周期,IVA,2s22p2;B:第二周期,VA,2s22p3; C:第二周期,VIA,2s22p4;D:第三周期,VIA,3s23p4;E:第三周期,VIIA,3s23p5。

32. (1)元素A是Li,D是O,E是S,G是Ca;(2)石膏;

(3)2CaSO4 1/2H2O +3H2O ==== 2CaSO4 2H2O

[说明] 已知D、E同族,E的原子序数大于D,D的最外层p轨道上有电子,说明D在第二周期,E 在第三周期,D、E均为p区元素,E原子中未成对的电子数可能为1~3。根据条件“E原子中未成对电子数与G原子最外层电子数相等”以及“G原子的价电子数是A原子价电子数的2倍”可知:E原子中未成对电子数为2,G原子的最外层电子数(价

电子数)为2,A原子价电子数为1。因为G的原子序数大于E,所以G 为钙元素。A、D同周期,可知A 在第二周期,为锂元素。根据条件“D原子最外层p轨道中的电子数

与G原子中的电子层数相同”,可以得出,D原子最外层p轨道中有3个电子,电子排布式为1s22s22p4,所以D为氧元素,E为硫元素。

33.(1)S原子的电子排布:1s22s22p63s23p4; S2-离子的电子排布:1s22s22p63s23p6

(2)4Na2SO33Na2S+Na2SO4;

(3)实验方案:将产物适量溶于水,先加入盐酸,再加入BaCl2溶液。现象及结论:若加盐酸时,产生浅黄色浑浊现象,加BaCl2溶液产生白色沉淀,则Na2SO3部分被转化为Na2S和Na2SO4;若加盐酸时无浅黄色浑浊现象,加BaCl2溶液产生白色沉淀,则Na2SO3全部被转化为Na2S和Na2SO4。(4)钠的百分含量= (46/32)×硫的百分含量 =(23/16)a

氧的百分含量= 1-氧的百分含量-硫的百分含量= 1-(23/16)a-a = 1- (39/16)a

34. (1)Y元素是:Cl;Z元素是:O;(2)KClO4

[说明] Y与Z形成的四核负一价阴离子可以为YZ3-或者ZY3-,设Z原子的核电荷数为x,则Y原子的核电荷数为x+9,则x+3(x+9)+1=42或者3x+ (x+9)+1=42,解得x=8,Z为O元素,Y为Cl元素;则X元素处在Y元素得下一个周期,且处于IA,因此X元素为K,故由三者形成的含68电子的盐类化合物为:KClO4。

A B C D

↑↓

↑

↑

第一单元 原子核外电子的运动

高考资源网1. 道尔顿的原子学说在历史上对物质结构理论的发展曾经起了很大作用。他的学说中,包含有下述三个论点:①物质是由原子组成的;②在化学变化中原子是不能再分割的粒子;③原子是很小的实心球体。从现代物质结构的观点看,你认为这三个论点中,不正确的 ( )

A.只有③ B.只有①③ C.只有②③ D.有①②③

2.人类对原子结构的认识经历了漫长的历史阶段。其中最有代表性的有:道尔顿的原子结构模型、汤姆逊原子结构模型、卢瑟福原子结构模型和玻尔原子结构模型等。而这些原子结构模型都是建立在一定的实验研究基础上的。下列实验事实与原子结构模型建立的关系正确的是( )

电子的发现:道尔顿的原子结构模型

α粒子散射:卢瑟福原子结构模型

α粒子散射:玻尔原子结构模型

氢原子光谱:卢瑟福原子结构模型

3. 168O、188O、O2-、O2、O3是 ( )

A.氧元素的五种不同微粒 B.五种氧元素

C.氧的五种同素异形体 D.氧的五种同位素

4.根据粒子的核外电子排布示意图,判断下列粒子属于阴离子的是 ( )

5.下列原子的电子式表示不正确的是 ( )

A.Na : B.He: C.Cl: D.O:

6.下列原子结构示意图能表示能量最低状态(基态)的是 ( )

7.在化学变化中原子转化成离子时,一定发生变化的是( )

A.原子核 B.核外电子数 C.电子层数 D.粒子的大小

8.在核电荷数为1~20的元素中,原子的最外层电子数等于次外层电子数的有

A.1种 B.2种

C.3种 D.4种

9.按照原子核外电子排布规律:各电子层最多容纳的电子数为2n2(n为电子层数,其中,最外层电子数不超过8个,次外层不超过18个)。1999年已发现了核电荷数为118的元素,其原子核外电子层排布是

A.2,8,18,32,32,18,8 B.2,8,18,32,50,8

C.2,8,18,32,18,8 D.2,8,18,32,50,18,8

10.有A、B、C三种元素,A元素的基态原子最外层电子数是2,B元素的基态原子最外

层得到2个电子就达到稳定结构,C元素的基态原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,则这三种元素组成的化合物可能是

A.ABC3 B.ABC2

C.ABC4 D.A2BC3

11.X和Y属短周期元素,X原子基态时最外层电子数是次外层电子数的一半,Y位于X的前一周期,且基态原子最外层只有1个电子,则X和Y形成的化合物的化学式可表示为

A.XY B.XY2 C.XY3 D.X2Y3

12.氯的原子序数为17,是氯的一种同位素,下列说法正确的是

A.原子所含质子数为18

B.的分子所含中子数约为

C.的气体的体积为2.24L

D.和原子的最外层电子排布式都是3s23p5

13.下列说法正确的是 ( )

A.钾(K)原子基态的原子结构示意图为

B.H2O电子式为

C.Mg的原子基态电子排布式为1s22s22p63s23p1

D.Ca2+离子基态电子排布式为1s22s22p63s23p6

14.下面是四种元素原子基态的电子排布式,其中化合价最高的是

A.1s22s22p3 B.1s22s22p63s23p63d34s2

C.1s22s22p63s23p6 D.1s22s22p5

15.下列原子或离子的基态电子排布式正确的是 ( )

A.Ni2+:[Ar] 3d8 B. Cu:[Ar] 3d94s2

C.S2- :[Ne] 2s23p6 D.Si: [Ar] 3s23p2

16.下列微粒的基态电子排布式一定错误的是

A.A原子:1s22s22p63s23d103p6 B.B2-离子:1s22s22p6

C.C2+离子:1s22s22p6 D.D原子:1s22s22p6

17.具有下列最外层电子排布的基态原子,其相应的元素,一定属于主族的是

A.ns1 B.ns2 C.ns2np6 D.ns2np2

18. A元素的原子基态外围电子排布是ns2np5,B元素基态原子外围电子排布是ms2mp2,它们形成的化合物的化学式为

A.A4B7 B.BA4 C.AB4 D.A7B4

19.在下列元素的基态原子中,其最外电子层未成对电子最多的是

A.Cl B.P C.Al D.Si

20.碳原子的最外电子层的各轨道中,基态时电子通常排布方式是

A. ↑ ↑↓ ↑ B. ↑↓ ↑↓

2s 2p 2s 2p

C. ↑↓ ↑ ↑ D. ↑↓ ↑ ↑

2s 2p 2s 2p

21.下列氧原子的轨道表示式中,能量最低的是 ( )

22.下列原子或离子核外未成对电子数目为5的是 ( )

A.P B.Fe3+ C.Cr D.Cu

23.某元素基态原子的最外层电子排布式为ns2,该元素 ( )

A.一定是IIA族元素 B.一定是金属元素

C.不是IIA族元素就是副族元素 D.可能是金属元素也可能是非金属元素

24.具有下列外围电子排布式的基态原子中,最容易形成离子的是( )

A.3s23p1 B.2s22p2 C.3s2 D.4s24p3

25.短周期元素中,原子基态时具有1个未成对电子的元素共有( )

A.5 B.6 C.7 D.8

26.肯定属于同族元素且性质相似的是( )

A.原子核外电子排布式:A为1s22s2,B为1s2

B.结构示意图:A为,B为

C.A原子基态时2p轨道上有1个未成对电子,B原子基态时3p轨道上也有1个未成对电子

D.A原子基态时2p轨道上有一对成对电子,B原子基态时3p轨道上也有一对成对电子

27.原子基态时最外层电子排布是5s1,下列描述一定正确的是( )

其单质常温下跟水反应不如钠剧烈

其原子半径比钾原子半径小

其碳酸盐易溶于水

原子核外电子比钾原子多

28.下列四种元素中,其单质氧化性最强的是( )

基态原子含有未成对电子最多的第二周期元素

位于周期表中第三周期ⅢA族的元素

基态原子最外电子层排布为2s22p6的元素

基态原子最外电子层排布为3s23p5的元素

29.用R代表短周期元素,R原子基态时最外层的p轨道上的未成对电子只有2个。下列关于R的描述中正确的是 ( )

R的氧化物都能溶于水

R的最高价氧化物所对应的水化物都是H2RO3

R的都是非金属元素

R的氧化物都能与NaOH溶液反应

30.X、Y两元素可形成X2Y3型化合物,则X、Y原子基态时最外层的电子排布可能是 ( )

A.X:3s23p1 Y:3s23p5 B.X:2s22p3 Y:2s22p4

C.X:3s23p1 Y:3s23p4 D.X:3s2 Y:2s22p3

31.有A、B、C、D、E五种元素,其核电荷数按A、B、C、D、E依次增大,A元素原子的最外层电子数为次外层电子数的两倍,C、D原子的最外层电子数相等且两者核电荷数之和为24,B、C、E核外的未成对电子数依次减少,E的核电荷数比D多一个。

推断A、B、C、D、E各是什么元素。

指出它们在周期表的位置。

写出它们的最外层电子的电子排布式。

32.A、D、E、G是第1~20号范围内的四种元素,原子序数依次增加,其中A、D同周期, D、E同族,四种元素的原子结构有如下特点:G原子的价电子数是A原子价电子数的2倍;D原子最外层p轨道中的电子数与G原子中的电子层数相同;E原子中未成对电子数与G原子最外层电子数相等。根据以上线索回答:

(1) 元素 A是 ,D是 ,E是 ,G是 。

(2) 由上述部分元素形成的一种水合物在医疗上有重要应用,它是 。

(3) 该物质在医疗上使用时发生变化的化学方程式是 。

33.将Na2SO3固体在密闭的真空容器中加热,所得到的固体溶解于水,测定溶解显碱性。

写出硫原子和S2-离子的核外电子排布式。

写出Na2SO3在上述过程中发生的化学方程式。

设计实验方案确定上述反应是否进行完全。

若某一有Na2SO3、Na2S、Na2SO4组成的样品中硫元素的质量分数为a,求氧元素的质量分数。

34.设X、Y、Z代表3种元素。已知:①X+和Y-两种离子具有相同的电子层结构;②Z元素原子核内质子数比Y元素原子核内质子数少9个;③Y和Z两元素可以形成四核42个电子的负一价阴离子。据此,请填空:

⑴ Y元素是 ,Z元素是 。

⑵ 由X、Y、Z三元素所形成的含68个电子的盐类化合物的化学式是

参考答案及解析

1. B [说明] 在初中我们就学过,物质是由分子、原子或离子构成的,原子、分子、离子在 化学变化中能够发生相互转化;在化学变化中许多情况下有些原子能部分或全部失去价电子而转化为阳离子,有些原子能得到电子而成为阴离子,因此,说原子在化学变化中

不能分割也不完全正确;已经研究表明,原子并非实心的小球,原子是由很小、但几乎集中了原子的所有质量、带正电的原子核和带负电的核外电子所构成的。

2. B [说明] 道尔顿的原子结构模型是道尔顿通过对大气的物理性质进行研究而提出的。卢瑟福原子结构模型是通过α粒子散射实验提出的,玻尔原子结构模型是玻尔在牛顿力学的基础上,吸收了量子论和光子学说的思想建立起来的。

3. A [说明] 本题考察的是学生对元素、同素异形体和同位素概念的掌握情况。元素是具有相同核电荷数的一类原子的总称;同一种元素形成的多种单质互为同素异形体;具有相同核电荷数但不同质量数的原子(核素)称为同位素。

4. A [说明] 阴离子是带负电荷的粒子,本题给出的核外电子排布示意图中,核外电子数大于核内的核电荷数即为阴离子。A为F-离子;B为Na+离子;C为Ne原子;D为Al3+离子。

5. C [说明] 电子式是在元素符号周围用小黑点(或×)来表示原子的最外层电子的式子。Cl的最外层有7个电子,C选项表示为8个电子,所以不正确。

6. AC [说明] 基态原子的电子分布,按照先低后高的顺序,先填充能量低的轨道。B、D选项中次外层电子层上电子还没有排满,违背了基态原子的电子排布规则,所以B、D的原子结构示意图不能表示能量最低状态。A、C选项中原子核外电子都遵循了基态原子的电子排布规则,是正确的。

7. BD [说明] 原子转化成离子,是原子失去电子或者得到电子的过程,所以核外电子数和离子的大小一定发生变化,电子层数不一定发生变化,原子核一定不发生变化。

8. B [说明] 1~20元素中,次外层电子层上的电子排布一定是饱和的。原子的最外层电子数等于次外层电子数的有两种情况即①当有两个电子层时,K层排2个电子, L层也排2个电子,Be原子;②当有三个电子层时,L层排8个电子, M层也排8个电子,Ar原子。

9. A [说明] 选用排除法。首先排除核电荷数不是118的选项C和D。接着根据次外层电子不超过18个可以排除B选项。最后可以对A选项进行验证。

10. AC [说明] A元素的基态原子最外层电子数是2,说明A元素形成离子时呈现+2价。C元素的基态原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,可以说明C元素为O。B元素的基态原子最外层得到2个电子就达到稳定结构,说明B元素最外层有6个电子。如果只考虑短周期元素的话,B元素应为S元素。S与O可以形成SO32-,SO42-离子,而A显+2价,因此可以写成ASO3,ASO4。对照选项,发现A和C符合这两种形式。

11. A [说明] X原子基态时最外层电子数是次外层电子数的一半,X为Li或Si,,Y位于X的前一周期,且基态原子最外层只有1个电子,若X为Li,Y应为H。若X为Si,Y应为Na。X和Y形成的化合物应为LiH。答案选A。

12. BD [说明] A选项中质子数应为17,因为同位素是相同质子数,不同中子数的同一种元素的不同原子的总称。35Cl 和37Cl互为同位素,质子数不变。 B选项1H35Cl分子中子数为18,中子数为N=nNA=186.0210231/18(mol)=6.021023。

13. BD [说明] A选项中根据最外层电子数目不应超过8,可以判断其错误。B选项电子式是正确的,对于H和O都达到了稳定状态。C选项Mg应为12个电子,而所提供的电子排布式中电子数变为13,因此是错误的。D选项中Ca原子的基态电子排布式为1s22s22p63s23p64s2,变为Ca2+后,失去了外层的两个电子,结果就如D选项所示。

14. AB [说明] 要看化合价最高的,对于这道题目,可以采用这样的判断方式:可以写出每种电子排布式所代表的原子,然后再进行判断。A为N,B为V,C为Ar,D为F。N最高化合价为5,V最高化合价为5,Ne为0,F最高化合价为0。

15. A [说明] 这道题目首先应判断所给的电子数与元素符号是否相符。可以排除D,D中Si电子数是14,而给出的电子数是22。对于B选项,Cu的电子排布式,应该先排d轨道,再排s轨道,所以应该是[Ar]3d104s1。对于C选项应为[Ne]3s23p6

16. A [说明] 原子核外电子排布遵循能量最低原理,即原子核外电子先占有能量低的轨道,然后再依次进入能量较高的轨道,这样使整个原子处于最低的能量状态。在电子排布中应先排4s轨道再排3d轨道,因此,A中A原子的基态电子排布式应该是:1s22s22p63s23p63d84s2。

17. D[说明] 主族元素分布在s、p两个区,副族元素分布在d、ds、f区,因此基态最外层电子排布为ns1或者ns2的原子可能是副族元素,如Cu: [Ar]3d104s1,Zn:[Ar]3d104s2,C中表示的是0族元素,因此只有D中元素是主族元素,位于周期表中IVA。

18. B [说明]由电子排布式可知,A为第VIIA族元素,可能的化合价为-1,+1,+3,+7;B为第IVA族元素,可能的化合价为-4和+4。因为第VIIA族元素的电负性大于第IVA族元素,在A、B形成的化合物中,A的化合价应该为-1,B的化合价为+4,化学式为BA4。

19. B[说明]Cl原子核外的电子排布式为[Ne]3s23p5,有1个未成对电子;P原子核外的电子排布式为[Ne]3s23p3,有3个未成对电子;Al原子核外的电子排布式为[Ne]3s23p1,有1个未成对电子;Si原子核外的电子排布式为[Ne]3s23p2,有2个未成对电子。

20. C[说明]原子核外电子排布遵循能量最低原理、泡利不相容原理和洪特规则。电子排布先排s轨道,再排p轨道,而且排在同一轨道上的两个电子自旋相反,p轨道电子排布时电子尽可能多的占据轨道,且自旋相同。因此,C原子的最外层电子轨道排布为,A、D不符合能量最低原理,B不符合洪特规则。

2s 2p

21 .A [说明] 原子核外电子排布遵循能量最低原理、泡利不相容原理和洪特规则。只有B遵循以上原理,原子处于基态。

22. B [说明] P原子的基态核外电子排布式为:[Ne]3s23p3,其未成对电子是3个,Fe3+的基态核外电子排布式为:[Ar]3d5,其未成对电子是5个, Cr原子的基态核外电子排布式为:[Ar]3d54s1,其未成对电子是6个,Cu原子的基态核外电子排布式为:[Ar]3d104s1,其未成对电子是1个,因此选B。

23. D [说明] 由于最外层电子排布式为ns2,则该元素可能是He元素、第ⅡA族元素或是过渡金属元素,所以综合起来讲,可能是金属元素也可能是非金属元素,答案选D。

24. C[说明]A是铝(Al)元素,B是碳(C)元素,C是镁(Mg)元素,D是氮族元素砷(As)。A表示Al原子,B为C原子,C为Mg原子,D为As原子,C和As原子要分别得到4个和3个电子才能形成离子,很难,Mg和Al容易失去电子,但是Al的第一电离能较大,因此Mg更容易形成离子。

25. C[说明]短周期元素中的原子,基态时具有1个未成对电子,其外围电子排布应为ns1、ns2 np1、ns2 np5。在1到18号元素中,有H(1s1)、Li(1s2 2s1)、B(1s2 2s2 2p1)、F(1s2 2s2 2p5)、Na(1s2 2s2 2p6 3s1)、Al(1s2 2s2 2p6 3s2 3p1)、Cl(1s2 2s2 2p6 3s2 3p5)这七种元素。答案为C。

26. D [说明] A中,A为第ⅡA族元素Be,B为零族元素He,显然,二者不属于同族元素,当然性质也不会相似;B中,A为零族元素Ne,B为碱金属离子Na+,也不合题意;C中,由于p轨道有三个空轨道,若有一个未成对电子,意味着p轨道有两种电子排布情况:

↑↓ ↑↓ ↑

↑

即np5 或np1

所以A、B两种元素不一定属于同一族元素;D中,对于p轨道上有一对成对电子,根据泡利不相容原理和洪特规则,该轨道只能有一种电子排布方式:

↑↓ ↑ ↑

即np4 ,所以A、B肯定属于同族元素。因此,答案为D。

27. D [说明] 根据最外层电子排布,可以得出该原子属于碱金属原子或过渡金属原子。若为碱金属原子,根据元素性质递变规律:随着原子序数的增大,原子半径应增大,金属性逐渐增强,与水反应的激烈程度也逐渐增大,可得选项A、B错误。若该原子为过渡金属原子,则为Ag原子,其碳酸盐微溶于水,因此,选项C不一定正确,答案应选D。

28. D[说明]单质氧化性最强的元素应为非金属元素,A中,原子外围电子排布为2s2 2p3,为N元素;B为Al,其金属性较强,非金属性很弱;C 为零族元素,性质不活泼;D为Cl,非金属性较强,所以答案为D。

29. C [说明] 短周期元素中p轨道上有2个未成对电子,处于IVA或者VIA,因此是C,Si,O,S,氧化物CO,SiO2等难溶于水,氧化物CO不能与NaOH反应,最高价氧化物对应水化物是H2RO3或者H2RO4,但这四种元素都是非金属元素。

30. BC [说明] X2Y3型化合物中X显+3或者+6,Y显-2或者-4,A选项中X原子是Al,Y原子是Cl,B选项中X原子是N,Y原子是O,可以组成N2O3,C选项中X原子是Al,Y原子是S,可以组成Al2O3,D选项中X原子是Mg,Y原子是N,因此答案为BC。此题考察学生能否熟练掌握短周期原子最外层电子排布。

31. [全解]A元素原子最外层电子数为次外层得2倍,因此其核外电子排布为1s22s22p2,为C,C与D最外层电子数相等且两者核电荷数之和为24,C核电荷数小于D,则列方程组可得ZC=8,ZD=16,因此C元素为O,D元素为S,B的核电荷数处于A与C之间,因此B为N, E的核电荷数比D多一个,因此E元素为Cl。它们在周期表中的位置及最外层电子排布分别为:A:第二周期,IVA,2s22p2;B:第二周期,VA,2s22p3; C:第二周期,VIA,2s22p4;D:第三周期,VIA,3s23p4;E:第三周期,VIIA,3s23p5。

32. (1)元素A是Li,D是O,E是S,G是Ca;(2)石膏;

(3)2CaSO4 1/2H2O +3H2O ==== 2CaSO4 2H2O

[说明] 已知D、E同族,E的原子序数大于D,D的最外层p轨道上有电子,说明D在第二周期,E 在第三周期,D、E均为p区元素,E原子中未成对的电子数可能为1~3。根据条件“E原子中未成对电子数与G原子最外层电子数相等”以及“G原子的价电子数是A原子价电子数的2倍”可知:E原子中未成对电子数为2,G原子的最外层电子数(价

电子数)为2,A原子价电子数为1。因为G的原子序数大于E,所以G 为钙元素。A、D同周期,可知A 在第二周期,为锂元素。根据条件“D原子最外层p轨道中的电子数

与G原子中的电子层数相同”,可以得出,D原子最外层p轨道中有3个电子,电子排布式为1s22s22p4,所以D为氧元素,E为硫元素。

33.(1)S原子的电子排布:1s22s22p63s23p4; S2-离子的电子排布:1s22s22p63s23p6

(2)4Na2SO33Na2S+Na2SO4;

(3)实验方案:将产物适量溶于水,先加入盐酸,再加入BaCl2溶液。现象及结论:若加盐酸时,产生浅黄色浑浊现象,加BaCl2溶液产生白色沉淀,则Na2SO3部分被转化为Na2S和Na2SO4;若加盐酸时无浅黄色浑浊现象,加BaCl2溶液产生白色沉淀,则Na2SO3全部被转化为Na2S和Na2SO4。(4)钠的百分含量= (46/32)×硫的百分含量 =(23/16)a

氧的百分含量= 1-氧的百分含量-硫的百分含量= 1-(23/16)a-a = 1- (39/16)a

34. (1)Y元素是:Cl;Z元素是:O;(2)KClO4

[说明] Y与Z形成的四核负一价阴离子可以为YZ3-或者ZY3-,设Z原子的核电荷数为x,则Y原子的核电荷数为x+9,则x+3(x+9)+1=42或者3x+ (x+9)+1=42,解得x=8,Z为O元素,Y为Cl元素;则X元素处在Y元素得下一个周期,且处于IA,因此X元素为K,故由三者形成的含68电子的盐类化合物为:KClO4。

A B C D

↑↓

↑

↑