九年级化学上册教案(导学案)

文档属性

| 名称 | 九年级化学上册教案(导学案) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2010-09-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

绪 言 化学使世界变得更加绚丽多彩

学习目标:

1、知道化学是什么;

2、了解化学的研究内容;

3、通过收集材料、查阅资料、讨论交流、实践活动等具体探究活动,培养学生良好的学习习惯和学习方法。

4、 通过具体事例,体会化学与人类进步、社会发展的密切关系,认识化学学习的价值。

情景导入:【知识回顾】

①小学自然中学过,我们生活的世界是物质的,物质有许多性质;

②日常生活中我们熟悉的现象,如蜡烛可以燃烧、铁器会生锈等;

③我国古代的四大发明:造纸术、印刷术、指南针和火药;

导入新课:

畅想式提问或故事讲解或图示介绍,来充分激发学生的学习兴趣。

观察老师表演的魔术(实验):(1)白纸显红字,(2)水变“牛奶”,“牛奶”变水;想一想:用自己现有的知识(已学过的语文、数学、英语、物理等知识)能否解释?

讨论交流:提到“化学”,同学们能联想到什么?

【问题1】:化学是什么呢?对我们的生活、生产、社会进步起到什么作用呢?

自主学习:用2分钟阅读书P1-2页找出相应的答案。

学生活动:展示课前搜集的有关化学在衣、食、住、行、新能源、新材料方面发挥的作用。培养学生对信息的收集、加工及整理能力,语言表达能力。

讨论交流:化学与人类社会的关系:

小结:化学的作用:

化学能使人们进一步认识自然、改造自然、保护自然。

一、化学的研究对象

教学设计意图:通过设置合理的问题、适当的课件及简单容易的小实验,让学生轻松自如的把握化学研究的几个方面。

【问题2】:我们生活在美好的物质世界里,每天都在与哪些物质打交道?

讨论交流:学生相互交流,个别阐述。

1、组成

【问题3】:你想到过这些熟悉的物质中都含有什么吗?

自主学习:用2分钟阅读书P2-3页找出相应的答案。

讨论交流:学生思考并尝试回答,物质由元素组成。

小结:物质由元素组成。

2、结构

【问题4】:蔗糖、木材、酒精等物质中所含元素种类是相同的,可物质性质差异很大,你知道其中的原因吗?

展示金刚石、石墨微观结构图:

讨论交流:

小结:物质的结构不同,性质不同。

3、性质

【问题5】:你能用哪些方法鉴别铜片和铝片,酒精和水。

讨论交流:

小结:性质是区别不同物质的依据。

4、变化规律

【问题6】:铁会生锈,铁锈与铁是同一种物质吗?铁在什么情况下容易生锈呢?怎样防止铁生锈?

讨论交流:

三、化学发展史简介

自主阅读:用2分钟阅读书P2-4页了解相应的知识。

讨论交流:化学的发展史:

归纳概括:化学发展的几个阶段:

化学的过去: 化学的现在: 化学的未来:

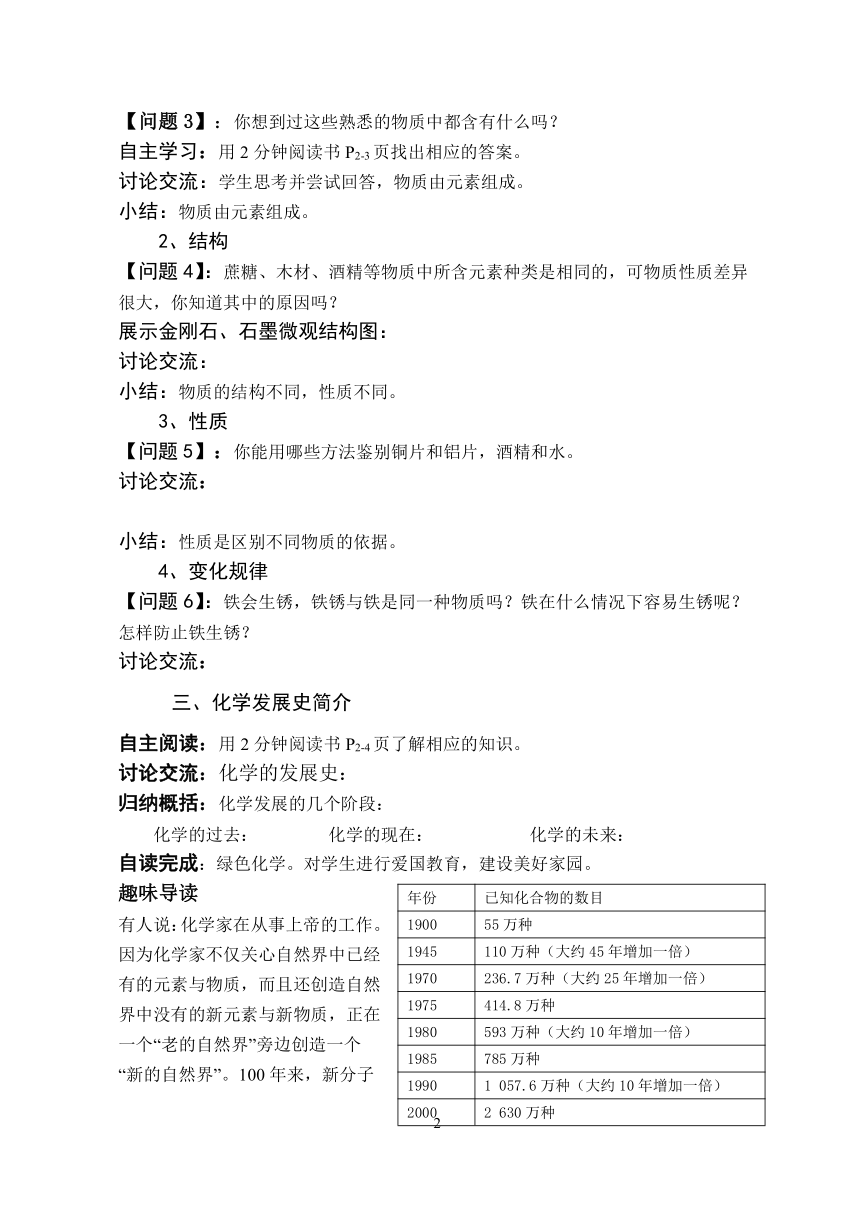

年份 已知化合物的数目

1900 55万种

1945 110万种(大约45年增加一倍)

1970 236.7万种(大约25年增加一倍)

1975 414.8万种

1980 593万种(大约10年增加一倍)

1985 785万种

1990 1 057.6万种(大约10年增加一倍)

2000 2 630万种

自读完成:绿色化学。对学生进行爱国教育,建设美好家园。

趣味导读

有人说:化学家在从事上帝的工作。因为化学家不仅关心自然界中已经有的元素与物质,而且还创造自然界中没有的新元素与新物质,正在一个“老的自然界”旁边创造一个“新的自然界”。100年来,新分子层出不穷。请看:

由表可见,新化合物的数目飞速增长,这就是化学家的本领。想成为一名化学家吗?就让我们从这里开始吧!

精讲点拨:

【例题1】下列各项内容中,属于化学学科研究范围的是( )

A.培育新的花卉品种,增加观赏价值 B.设计新程序,开发电脑新功能

C.综合利用石油生产优良人造纤维 D.利用指南针确定航海方向

【解析】A项属于生物学研究的内容,B、D项与物理学科有关,而C项利用石油可以加工制成各种新产品,此过程是化学研究的内容之一。【答案】C

【例题2】绿色化学是21世纪化学与技术发展的主导方向,它要求从根本上消灭污染。“绿色销毁”是根据绿色化学思想所采用的无污染销毁。请举例说明什么是“绿色销毁”。

【解析】绿色化学的特点是充分利用资源,减少废物向环境排放,可从源头上消除污染我们可以用秸秆处理、垃圾处理等阐明这些观点。

【答案】秸秆可放入沼气池中,这样不污染环境,同时能得到燃料,不应该焚烧。垃圾应该分类处理,有的可以回收再利用。盗版光盘可以用压路机轧碎后回收利用,盗版书籍可以送造纸厂打成纸浆再利用,假冒伪劣商品可分门别类,回收利用,不应该用焚烧的方法销毁。

【例题3】课本P4页中,鸟与鱼生活在一起,是因为鸟笼使用了一种特殊的高分子薄膜,请你推测制作鸟笼的高分子薄膜必须具备的性质或性能是( )

A.绝热 B.透气 C.导电 D.隔水

【解析】我们知道,鸟生活在天空中,鱼生活在水中。鸟与鱼一起生存,要求制作鸟笼的材料应有良好的透气、隔水性能。

【答案】B、D

达标体验:

1. 当前从全球范围来看,所面临的挑战有健康问题,能源问题,粮食问题,环境问题等。化学家们希望从化学角度,通过化学方法来解决这些问题,为人类的发展与进步做出更大的贡献,化学界所研究的课题很多,其中有:①合成高效化肥; ②新型高效药品的开发; ③研制快速降解的塑料;④寻找高效催化剂在低耗下分解水得到氢气;⑤合成人造皮肤;⑥研制植物营养液进行无土栽培;⑦在无毒、无害的条件下进行化学反应;⑧开发新型制冷剂代替氟利昂;⑨消除汽车有害尾气。请将以上问题归类,并把其课题序号填在相应的横线上。

(1)健康问题: (2)能源问题:

(3)粮食问题: (4)环境问题:

2.下列各项中属于化学学科研究内容的是 ( )

A、培育新品种,增加农作物的产量 B、利用指南针确定方向

C、综合利用石油生产优良人造纤维 D、设计新程序、开发计算机新功能。

3.下列哪位科学家提出了元素周期律并画出了第一张元素周期表( )

A、道尔顿 B、阿伏加德罗 C、拉瓦锡 D、门捷列夫

4. 下列叙述符合绿色化学要求的是( )

A.化工厂的烟囱中排放出未经处理的烟尘 B.将未经处理的废水排放到河流中

C.农民焚烧作物秸秆 D.垃圾分类回收,并进行化学加工再利用

课堂小结:化学研究物质

拓展提升:

1.下列内容不属于化学研究范围的是( )

A开发利用化石燃料 B提高人们的道德水平

C制备无污染洗衣粉 D治理环境污染

2.下列生产中属于化学工艺的是( )

①发明指南针 ②造纸技术 ③烧制陶瓷 ④火药的发明 ⑤青铜器的制造

A、①②③④⑤ B、②③④⑤ C、①②③④ D、③④⑤

3.创立奠定近代化学基础的是( )

A会制造劳动工具 B发现和利用了火

C原子论和分子论的创立 D元素周期律和元素周期表的发现

4.组成自然界的元素只有_______ 多种,到21世纪末人类发现和合成的物质已超过________ 万种。

5.使用材料的变化标志着人类文明的进步。下列用品的材料不是通过化学变化制取的是( )

A铁器 B青铜器 C塑料器具 D石器

布置作业:请上网冲浪或去图书馆查阅或者通过报纸、杂志等途径了解更多的内容。那么化学究竟是对人类社会利多还是弊多,请就此开展一次辩论:

正方:化学有利于人类社会的发展。

反方:化学不利于人类社会的发展。

答案:达标体验:1.(1)②⑤(2)④(3)①⑥(4)③⑦⑧⑨2.C3.D 4.D

拓展提升:1. B 2.B 3.C 4.一百多,3000万 5.D

第一单元 走进化学世界

课题1 物质的变化和性质(课时1)

学习目标:

1.了解物理变化和化学变化的概念及区别,并能运用概念判断一些易分辨的典型的物理变化和化学变化;

2.认识化学变化的基本特征,理解反应现象和本质的联系。

3. 学习重点与难点:物理变化和化学变化的概念与判断。

情景导入:

化学研究________的________、________ 、 __________ 、_________等方面。

引言:我们知道在物质世界里,各种物质之间存在着多种相互作用,也不断发生着变化。例如,水在一定条件下可以变成水蒸气和冰、炎热的夏天食物易腐败、燃料能燃烧、钢铁制品在潮湿的环境会慢慢生锈等。认识物质的性质及其变化的特点,掌握其规律,对于人类认识自然,改造自然是至关重要的。现在我们就来学习物质的变化和性质。

化学是一门以实验为基础的学科,许多化学概念、化学基础知识都是通过实验形成的,因此必须学会观察实验的方法。

一、物质的变化

下面请大家做几个物质变化的实验,主要观察变化前后物质的颜色、状态,列表记录。

【实验】:[实验1-1] 水的沸腾

【变化时发生的现象】:_________________________________________________小结:变化后有无新物质生成?_______

【实验】:[实验1—2] 胆矾的研碎。首先展示胆矾晶体。

【变化时发生的现象】:_________________________________________________

小结:变化后有无新物质生成?_______

【思考】:实验1、2有什么共同特征?

讨论交流:

____________________________________________________________________

【实验结论】:1.________________________________________________叫做

物理变化。

【物理变化特征】:___________________________________.

强调:只是形状、状态(气态、液体、固体)的变化。

讨论交流:生活中哪些属于物理变化呢?

举例:

【实验】:[实验1—3] 研碎前后胆矾的溶解,胆矾溶液与氢氧化钠溶液反应

【变化时发生的现象】:_________________________________

小结:变化后有无新物质生成?_______

【实验】:[实验1—4] 石灰石与稀盐酸反应,二氧化碳通入澄清石灰水,

【变化时发生的现象】:

1、____________________________

2、________________________________

3、_____________________________

小结:变化后有无新物质生成?_______

【思考】:实验3、4有什么共同特征?

讨论交流:

____________________________________________________________________

【实验结论】:2.________________________________________________叫做

化学变化。

【化学变化特征】:__________________________________________________。

强调:化学变化一定生成新物质。

讨论交流:生活中哪些属于化学变化呢?

举例:

3.化学变化伴随的现象:

我们日常看到木材燃烧,铁生锈等都是化学变化。在化学变化过程中除生成其他物质外,还伴随发生哪些现象?

讨论交流:

强调:这些现象常常可以帮助我们判断有没有化学变化发生。

讨论交流:

判断一个变化是物理变化还是化学变化应依据什么?

精讲点拨:

【例题1】下列属于化学变化的是( )

A.电灯通电后发亮 B.从海水中得到食盐 C.食物腐败 D.电热棒工作时发热

【解析】因为化学变化常伴有放热、发光、放出气体、生成沉淀、颜色改变等现象,这些可以帮助我们判断是否有化学变化,但化学变化的基本特征是生成其他物质。在A、B、D的变化前后都没有生成其他物质,因此它们都属于物理变化。而C的食物腐败是由于食物与空气等发生了反应,变成了其他的物质而不能食用,因此属于化学变化。

【例题2】下列四种变化中,其中一种与其他三者有本质区别的是( )

A铁生锈 B水结冰 C煤燃烧 D脂肪酸腐败

【解析】铁生锈是铁变成了铁锈这种新物质,煤燃烧生成了二氧化碳,脂肪酸腐败生成了不同于酸的物质,总之,这三种都生成了新物质。而水结冰只是物质的状态改变了,没有生成新的物质。所以选B。

【例题3】为什么一个苹果被分成许多小块,甚至榨成果汁仍然能吃,而腐烂后却不能再吃?

【解析】苹果被分成许多小块或榨成果汁,只是大小和形状发生了变化,并没有生成新物质,发生了物理变化;但苹果腐烂后生成了新物质,对人体有害,发生了化学变化,所以腐烂的苹果不能吃。

达标体验:

1.下列描述涉及一些物质的变化,其中只涉及物理变化的是( )

A.野火烧不尽,春风吹又生 B.春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干

C.只要功夫深,铁杵磨成针 D.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏

2.下列成语描述的变化中,一定包含化学变化的是( )

A.木已成舟 B.花香四溢 C.烛炬成灰 D.滴水成冰

3.人类需要能量。下列能量转化的例子中不是由化学变化引起的是( )

A.燃气篝火烘烤食物 B.太阳能热水器烧水

C.绿色植物将太阳能转化为化学能 D.煤燃烧发电

课堂小结:

物质的变化

物理变化 化学变化

定义

特征

伴随现象

举例

联系

区别

拓展提升:

1.下列变化中,属于物理变化的是( )

A.家庭自制冰块 B.馒头变馊 C.糯米酿成酒 D .火柴燃烧

2.列变化中,属于化学变化的是( )

A.潮起潮落 B. 海市蜃楼 C. 风起云涌 D .光合作用

3.能用于判断是否发生了化学变化的依据是( )

A.生成新物质 B. 生成沉淀或气体 C.发生颜色变化 D .发光发热

4.下列变化中,前者是物理变化,后者是化学变化的一组是

A.蜡烛燃烧;蜡烛熔化 B.酒精挥发:酒精燃烧

C.空气液化;液态空气汽化 D .铁生锈;铁被腐蚀

布置作业:

(必做题)

1.成语被誉为中华民族语言的瑰宝。下列成语中,涉及化学变化的是( )

A磨杵成针 B死灰复燃 C木已成舟 D积土成山

2.下列各组日常生活中发生的变化,都是化学变化的是( )

A酒精燃烧、蜡烛熔化 B冰雪融化、冰糕变软

C剩饭变嗖、高粱酿酒 D灯泡发光、铁锅生锈

(选做题)

3.一种固体物质受热后变成气态,则这种变化( )

A一定是升华 B一定是化学变化

C不可能发生,固态物质要先变成液态再变成气态

D可能是物理变化,也可能是化学变化

课题1物质的变化和性质(课时2)

学习目标:

1.了解物理性质和化学性质的概念,并能分清哪些是物理性质,哪些是化学性质。

2. 通过对实验现象的观察和分析,学会归纳整理。

3.用化学知识解释日常生活中的一些变化,激发学习化学的兴趣。

情景导入:

水是我们熟悉的物质,你知道水能发生哪些变化,体现了水具有的哪些性质?

(个人思考,同桌交流)

自主学习:用5分钟阅读课本第7至9页内容,找到并划出以下问题:

1.什么是化学性质?

2.什么是物理性质?

3.通常研究的物理性质有____________________________________________。

4.什么是熔点___________________________________________________。

沸点___________________________________________________。

密度___________________________________________________。

压强___________________________________________________。

合作学习:同桌相互检查记忆情况,相互释疑。

讨论交流:表1-1 一些常见物质的熔点和沸点

讨论交流:请同学们举一些日常生活中物质的物理性质的例子。

讨论交流:请同学们举一些日常生活中物质的化学性质的例子。

探究:在描述变化和性质时有什么不同?

强调:在叙述物质的性质时,往往有下列字:能、会、可以、易、难等。

例如:

(1)木柴燃烧—化学变化 木柴能燃烧—化学性质

(2)铁生锈——化学变化

铁(在潮湿的空气里)易生锈——化学性质

铁(在干燥的空气里)难生锈——化学性质

(3)胆矾溶液和氢氧化钠溶液反应—化学变化

胆矾溶液可以和氢氧化钠溶液反应—化学性质

讨论交流:“物理性质”里面含着哪两层含义?

小结:这里不需要发生化学变化有两层含义:一是不需要变化就表现出来的性质;

一是在物理变化中表现出来的性质。例如,颜色、状态、气味、熔点、沸点、密度等都属于物质的物理性质。

探究实验:

观察老师演示(也可由师生共同完成)[实验1-5]探究氧气和氧气和二氧化碳的物理性质和化学性质,观察并记录实验现象(注意:闻气体是的正确操作)。

讨论交流:怎样正确地闻气体的气味?

思考交流:

1.思考:结合自己的生活经验和知识,尽可能多地描述氧气和二氧化碳的性质,试着判断哪些属于物理性质,哪些属于化学性质,利用哪些方法可以区分它们。

交流:小组内交流讨论自己的看法,然后每组派代表发言,班内交流学习。

2.思考:水、二氧化碳、乙醇(俗称酒精)有哪些用途,为什么会有这样的用途?结合自己的生活经验和知识,你还能说出哪些物质的性质和用途?由此可得出什么结论?

交流:小组内交流讨论自己的看法,然后每组派代表发言,班内交流学习。

归纳小结:

归纳总结物质的性质和变化的区别与联系。(个人思考,组内交流并在全班展示)

精讲点拨:

【例题】阅读下列信息:铝是一种银白色的金属,具有金属光泽,质地较软,很容易制成薄片;铝的密度较小(2.7 g/cm3),有良好的导电性和传热性;铝在空气中容易与氧气作用,生成致密的保护层——氧化铝;铝与稀盐酸反应产生氢气。

根据上述信息,请你回答下列问题。

(1)铝的物理性质有____________________________________;

(2)铝的化学性质有 _______________________________________。

【解析】根据是否发生化学变化(化学反应),将物质的性质分为物理性质和化学性质。铝在空气中能与氧气反应生成与铝不同的氧化铝,铝可与稀盐酸反应生成新物质氢气,铝本身也发生改变,这些都属于铝的化学性质;其余则属于它的物理性质。

【答案】(1)银白色、有光泽的金属,质地较软、密度较小,良好的导电性和传热性(2)在常温下可与氧气反应生成氧化铝,可与稀盐酸反应生成氢气。

达标体验:

1.下列有关物质性质的描述中,属于物理性质的是( )

A.碳酸分解生成二氧化碳和水 B.甲烷(天然气、沼气主要成分)极难溶于水

C.乙醇(俗称酒精)可以燃烧 D.水分解生成氢气和氧气

2.下列物质的用途中,主要应用其化学性质的是( )

A.用铁、铝制作炊具 B.用汞(俗称水银)作体温计的指示液

C.用酒精作燃料 D.用铜制作导线

3.下列描述正确的是( )

A.石蜡受热熔化属于化学变化 B.木炭燃烧属于物理变化

C.水银的熔点低属于物理性质 D.金刚石的硬度大属于化学性质

4.手放在一块被火烧烤的板上仍安然无恙,则这块板材具有的性质是( )

A.透气 B.耐高温 C.防水 D.绝热

5.下列性质属于化学性质的是( )

A导电性 B.挥发性 C.可燃性 D.溶解性

6.判断下列描述哪些是物理变化?哪些是化学变化?哪些是物理性质?哪些是化学性质?

A、 铜绿受热时会分解;B、纯净的水是无色无味的液体;C、镁条在空气中燃烧生成了氧化镁;D、氧气不易溶于水且比空气重;E、木棒受力折断。

课堂小结:

拓展提升:

1.下列物质的用途中,主要应用其化学性质的是( )

A.用木材做桌椅 B.用水灭火 C.用汽油作燃料 D.用铝制作电缆 2.古人曾将铅煅打成细细的铅条,作为笔来写字,这也是“铅笔”名称的由来。铅条能象现代铅笔一样写字,这一现象与铅的下列性质有关的是( )

A.硬度小 B.熔点低 C.密度大 D.能导电

3.下列家庭常用品中,可根据哪些物理性质来区别?

(1)盐和糖_______________;(2)铜制品和铁制品_______________;

(3)酒和醋_______________;(4)瓷勺和塑料勺_________________。

4. ①木炭是灰黑色的多孔性固体;②木炭能燃烧;③我国某些地方冬天有时用木炭来取暖;④将木炭粉碎;⑤木炭可制黑火药;⑥取一小块木炭点燃,放入氧气瓶中燃烧,发出白光。上述描述属于物理性质的是__________(填序号,下同),属于物理变化的是_________,属于化学性质的是_____________,属于化学变化的是__________,属于用途的是___________。

5.选用“物理变化、化学变化、物理性质、化学性质”之一,填写下列空格。

(1)通常情况下,氮气是无色无味的气体_________________;

(2)煤气燃烧_________________;(3)玻璃破碎_________________;

(4)铝箔能在空气中剧烈_________________。

6.酒精是一种无色透明,具有特殊气味的液体,易挥发。10g碘可以完全溶解在50g酒精中配成碘酒,酒精还能溶解许多其它物质。点燃酒精灯,在火焰的上方罩一个干燥的烧杯,烧杯内壁出现水珠,又在火焰上罩一附有澄清石灰水的烧杯,烧杯内壁出现白色物质。根据以上文字叙述归纳小结,试回答:

(1)按下列要求各举一例:

酒精的物理性质有 ,酒精的化学性质有 。

(2)推断酒精的一种用途: 。

(3)运输和储存酒精时应注意哪些事项? 。

布置作业:

(必做题)

1.把某种金属用小刀轻轻切下一块放入盛水的烧杯中,观察到该金属与水剧烈反应,并放出热量,本身熔化成银白色的小圆球,浮在水面上。根据以上叙述,

推断该金属的物理性质有:(1)________________(2)____________

(3)___________________(4)_______________________

(5)_____________________;化学性质有________________________。

2.美国科学家卡尔·克里斯特领导的科技小组曾经成功地制取出盐粒大小的N5。在制取N5的实验中,曾发生了爆炸,摧毁了实验室的部分设备。因此,科学家认为:N5与氮气不同,化学性质极不稳定,如果能让这种物质保持稳定,则它可能会成为火箭和导弹的理想燃料。根据以上叙述,回答以下问题:

(1)填表

氮气 N5

物理性质

化学性质

(2)请你想象一下,N5在应用领域的用途______________________。

3.下列氢气的性质中,属于化学性质的是 ( )

A.密度比空气小 B.无色气体 C.能跟氧气反应 D.难溶于水

4.下列叙述中,体现二氧化碳的物理性质的是 ( )

A.二氧化碳能溶于水 B.二氧化碳与水反应生成碳酸

C.二氧化碳可以用来生产碳酸型饮料 D.二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊

5.下列物质的用途,所利用的性质与另外三种有根本区别的是( )

A.氢气用于填充气球 B.干冰用于人工降雨

C.煤用于作燃料 D.铜丝用作电线

(选做题)

6.市场上销售一种不粘锅炊具,内壁涂有一层叫聚四氟乙烯的物质。请推测做涂层的聚四氟乙烯可能具有的性质。(至少答2条)

课题2 化学是一门以实验为基础的科学(课时1)

学习目标:

1.认识学习化学的一个重要途径是实验,初步学会对实验现象进行观察和描述。

2.能有意识地从日常生活中发现一些有探究价值的问题,并能在教师指导下根据实验方案进行实验,通过对实验现象的观察和分析得出有价值的结论。

3.能体验到探究活动的乐趣和学习成功的喜悦,并进而体会到化学学习的特点是关注物质的性质、变化、变化过程及其现象等。

4、认识到合作与交流在科学探究中的重要作用。

情景导入:观察四大发明图片,观察古代的一些化学器具。

讨论交流:其中哪些发明与化学有关,了解化学史。

得出结论:化学是一门以___________为基础的科学。学习化学的一个重要途径是__________,通过对它的__________、__________、__________等,可以发现和验证化学原理,学习科学探究的方法并获得化学知识。

活动与探究1:观察和描述――对蜡烛及其燃烧的探究

讨论交流:【观看图片】:(个人思考,同桌交流)

说出对蜡烛有哪些认识?(多角度)

合作学习:

学生提出自己对蜡烛有哪些不明白的问题,互相解答。

自主学习:

用3分钟阅读课本第12页内容,明确实验探究的目的、方法和步骤。

合作探究:

小组合作,进行实验。

可以按课本第12页的提示进行实验观察,也可以增加或更改某些实验观察的内容,并对观察的现象进行描述记录,填写表格。

探究步骤 对现象的观察和描述

点燃前 探究蜡烛的物理性质

燃着时 观察燃烧时现象并进行图1-10和 图1-11实验

熄灭后 进行图1-12 实验

讨论交流:

讨论交流:

将你填写的表格与同学们交流,比一比谁观察到的现象越多,谁的描述越详细越准确,善于发现别人的长处,并改进自己的短处。

【展示提升】

通过对蜡烛及其燃烧的探究活动,你感受到化学学习的哪些特点?

【深入探究】:蜡烛熄灭时的白烟成分是什么呢?

【实验】:

【现象】:____________________________________。

【结论】:____________________________________。

这个探究活动体现了化学学习的以下特点:

(1)关注____________________________________;

(2)关注____________________________________;

(3)关注____________________________________。

精讲点拨:

【例题】小明在探究蜡烛燃烧的过程中,发现罩在火焰上方的烧杯内壁被熏黑。他的以下做法中你认为不合适的是( )

A.反复实验,并观察是否有相同的现象

B.查资料,了解石蜡的主要成分,探究生成的黑色物质是什么

C.因与本次实验目的无关,故不予理睬

D.询问老师或同学,讨论生成黑色物质的原因

【解析】化学是以实验为基础的科学,在实验中往往会发生一些意外的现象,千万别轻易忽略这些细节,许多发明和发现都是源自实验中发生的与期望不符合的现象或数据。历史上很多科学家就是从类似的意外发现中,不断地探究进而取得了令人羡慕的成就。我们也应该培养严谨、求实、勇于创新的科学态度,这也是学好化学的前提。在探究过程中,除了实验和观察外,查找资料、与他人交流等也同样是获得证据的重要方式。因此A、B、D的做法都是可取的。

【答案】C

达标体验:

1.把一根火柴梗平放在蜡烛火焰中约1 s~2 s后取出,能观察到 ( )

A、均匀的变黑 B、与外焰接触部分被烧黑

C、与内焰接触部分被烧黑 D、与焰心接触部分被烧黑

2.蜡烛是由 和 组成的,蜡烛的颜色是 ,形状 。硬度较 ,气味是 ,蜡烛不溶于水,把蜡烛放入水中,蜡烛 (填浮在水面或沉入水底),蜡烛的密度比水 (填大或小)。

3.蜡烛燃烧既发生了 变化又发生了 变化,火焰分 层, _ 最暗, 部分的温度最高, 部分温度最低。将干燥的烧杯放在蜡烛火焰上方,烧杯内壁有 生成,迅速向烧杯中倒入澄清石灰水振荡,

澄清石灰水变 ,说明蜡烛燃烧生成 和 两种物质。

4. 1元硬币的外观有银白色的金属光泽,一些同学认为它可能是由铁制成的。在集体讨论时,有同学提出“我们可以先拿磁铁来吸引一下”。就“拿磁铁来吸引一下”这一过程而言,属于科学探究中的( )

A、实验 B、假设 C、观察 D、推理

课堂小结:

活动探究的要素:提出问题 猜想与假设 制定计划、设计实验 进行实验 收集证据 解释与结论 反思与评价

表达与交流

拓展提升:

1.蜡烛燃烧刚熄灭时产生的白烟是什么?

问题:蜡烛刚熄灭时,总会有一缕白烟冒出,它的成分是什么呢?有人提出了以下假设:A白烟是燃烧时生成的二氧化碳

B白烟是燃烧时生成的水蒸气

C白烟是石蜡蒸气凝成的石蜡固体小颗粒

实验:(1)吹灭蜡烛,立即用一个蘸有澄清石灰水的烧杯罩住白烟,其目的是为了验证假设 (填序号),但是这样做并不能得出正确的结论。原因是 。

(2)吹灭蜡烛,立即用一块干而冷的玻璃片放在白烟上,玻璃片上没有出现水雾,说明白烟不是 。

(3)吹灭蜡烛,立即用燃着的木条去点白烟(注意不要接触烛芯),发现蜡烛重新被点燃,说明白烟具有可燃性,这是为假设 提供了证据。同时可排除假设 ,因为 。

2.为探究酒精灯火焰不同部住的加热效果,李明同学取来3支试管,分别编号为A、B、C。向试管内各加入3 mL 水,进行了如下实验:

(1)把A试管底部放在酒精灯火焰上方约3 cm处加热;

(2)把B试管底部放在酒精灯外焰部分加热;

(3)把C试管底部放在酒精灯灯芯处加热。

实验结果如下表:

试管编号 A B C

水沸腾所用时间(S) 90 30 45

你由此得出的结论是_________________,根据这一结论你对用酒精灯加热的建议是:_____________________________________________________________。

3.设计一个实验方案:证明液化石油气燃烧后生成二氧化碳和水。只要求写出操作、现象和结论。

布置作业:

(必做题)

1.不属于蜡烛燃烧实验现象的是( )

A.火焰分为三层,外层最亮 B.熄灭后有白烟产生

C.生成二氧化碳和水 D.罩在火焰上的烧杯内壁出现白雾

2.自1985年起,每年的9月10日确定为教师节。晚唐诗人李商隐的诗句“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”歌颂了人民教师为人民教育事业鞠躬尽瘁的高风亮节。 目前有些蜡烛生产厂家宣传的广告词“不流泪的蜡烛”──即蜡烛熔化后不会从周围流下,你相信吗?说明原因。

(选做题)

3.仔细观察化学实验现象,常常会发现意想不到的现象。某同学用干冷的烧杯罩在酒精灯火焰上方(酒精燃烧生成二氧化碳和水),烧杯壁上出现水珠,过一会儿,火焰逐渐减弱,移开烧杯火焰又恢复正常。他想了想用一氧化碳做了相同的实验(一氧化碳燃烧生成二氧化碳),观察到没有水珠出现,火焰仍然逐渐减弱。

(1)你认为火焰变微弱的原因可能是_______________________________________。

(2)该同学用一氧化碳做相同实验的目的是_______________________________

课题2 化学是一门以实验为基础的科学(课时2)

学习目标:

1.认识到科学探究既需要观察和实验,又需要进行推理和判断,培养分析能力。

2.培养学生严谨的科学态度和学习科学探究方法,培养自我反思的能力,以及对自己的探究报告进行修改并使之完善的能力。

知识准备:

预习该探究活动的内容,并在家里利用吸管、瓶子、盆子等进行收集呼出的气体的操作练习,你还存在哪些问题?(组内交流)

情景导入:

我们人既吸入气体也呼出气体,人吸入气体和呼出气体一样吗?

讨论交流:

我们吸入的是空气——含有氧气、水蒸气和其它杂质气体和尘粒等,而其中__________是人体需要的,呼出的气体中它可能没有或很小。从生物学中我们已经道人和动物呼出大量的__________,所以我们判断呼出的气体中,它的含量比吸入的空气高。人和动物的呼吸系统是湿润的,呼出的气体中水分的含量比吸入的空气__________。

【提出猜想与假设】:

1、人呼吸需要氧气,则呼出气体中氧气含量将__________;

2、人呼出二氧化碳,则呼出气体中二氧化碳含量会__________;

3、呼出气体中水蒸气的含量可能增加或减少或基本不变。

自主学习:用3分钟阅读课本P14页相关资料:

1.氧气可以使带火星的木条__________,木条燃烧越旺,说明氧气越__________。

2.二氧化碳可以使澄清的石灰水变成__________,浑浊越多,二氧化碳越______。

3.二氧化碳可以使燃着的木条__________。水蒸气在常温下易凝结成_____。

自主学习:

用3分钟阅读课本第14--16页内容,明确实验探究的目的、方法和步骤。

合作探究:

实验方案,小组合作,进行实验探究并完成探究报告。

【实验过程】: 用排水法收集两瓶人呼出的气体,取两个空集气瓶,其中为空气。

【步骤1】:向1瓶空气和1瓶呼出的气体中各滴入数滴澄清石灰水,振荡。

【现象】:呼出的气体使澄清石灰水变浑浊,滴入到空气中的石灰水无明显变化.

【结论】:呼出的气体中含有__________的二氧化碳。

【步骤2】:将燃着的木条分别插入空气和呼出的气体中。

【现象】:空气中,木条持续燃烧,而在呼出的气体中,木条很快熄灭.

【结论】:空气中含氧气量__________,呼出气体中含氧气量__________。

【步骤3】:取两块干燥的玻璃片,对着其中一块呼气。

【现象】:呼气的玻璃片上出现一层水雾,放在空气中的玻璃片无水雾出现。

【结论】:呼出的气体中含水量__________,空气中的水蒸气__________。

完成探究报告:

对人体吸收的空气和呼出气体的探究(完成探究报告或自制报告)

探究报告探究活动名称:____________________________________________________探究活动目的:____________________________________________________用品(可自选):___________________________________________________

步骤 现象 分析

结论:__________________________________________________________________________问题和建议:______________________________________________________________

讨论交流:

全班交流展示探究报告,反思交流。(小组派代表发言)

精讲点拨:

【例题1】市场上销售的碳酸饮料中,溶有大量的二氧化碳气体。请你设计实验方案验证打开瓶盖时冒出的气泡中含有二氧化碳。将实验设计及相关内容填入下表中。

实验过程 实验现象 实验结论

【解析】要检验冒出的气体中含有二氧化碳,可利用二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊的性质来检验。

【答案】

实验过程 实验现象 实验结论

打开汽水瓶盖,塞上带导管的橡皮塞,导管另一端伸入一支装有澄清石灰水的试管中 澄清石灰水变浑浊 冒出的气泡中含有二氧化碳

【例题2】镁是一种银白色金属,它可以在空气中点燃。取一段用砂纸打磨过的镁带用坩埚钳夹住,在酒精灯上点燃,发出耀眼的白光,放出大量的热,生成的氧化镁是一种白色的固体粉末。根据上述有关镁的叙述回答下列问题:

(1)镁带在空气中燃烧,由_______生成________(填物质的颜色、状态),该过程发生了____________(填“物理变化”或“化学变化”);

(2)镁带燃烧时的现象是____________________________________________。

【解析】(1)镁带燃烧前是银白色金属,燃烧后生成的氧化镁是白色固体粉末,所以该过程生成了其他物质,发生了化学变化;(2)注意:不要将实验现象的描述与对实验现象的分析、推测、结论等相混淆。例如,描述实验现象时,不应直接指明生成物的名称。本题中镁带在空气中燃烧,生成氧化镁是实验结论,而生成一种白色固体粉末才是实验现象。

【答案】(1)银白色金属,白色固体粉末,化学变化(2)发出耀眼的白光,放出大量的热,生成一种白色固体粉末。

达标体验:

实验步骤及现象 结论

把一只干燥的冷烧杯罩在酒精灯上,观察到烧杯内壁出现水雾 说明酒精燃烧时生成了______________

用手触摸上一步骤中的烧杯底部,感觉___________ 说明酒精燃烧时有热量放出_________________

用塑料软管向一杯盛有澄清石灰水的烧杯内吹气,发现石灰水变浑浊 说明呼出的气体中含有___________

1.能使带火星的木条复燃的是( )A.空气 B.二氧化碳 C.水蒸气 D.氧气

2.常用于检验二氧化碳气体的物质是( )

A.食盐水 B.澄清石灰水 C.纯净水 D.蔗糖水

3.蜡烛在空气中燃烧生成了( )A.水 B.二氧化碳 C.水和二氧化碳 D.灰烬

4.将燃着的木条分别伸入右图所示的a、b两个集气瓶中,出现的现象是( )

A. a熄灭、b变旺 B. a变旺、b熄灭 C.都变旺 D.都熄灭

5.通过探究“我们吸入的空气和呼出的气体有什么不同”实验,得出结论正确的是( )

A.吸入的气体全部是氧气 B.呼出的气体全部是二氧化碳

C.呼出的气体极易溶于水 D.呼出的气体里含有较多水蒸气

6.填表:

课堂小结:

1.通过探究实验可以得出:

(1)呼出的气体中有较多的二氧化碳和水,较少的氧气;(2)空气中有较多的氧气,较少的二氧化碳和水;

2.可以设计实验证明上面的结论。

拓展提升:

1.在学习植物细胞结构时,我们经常利用显微镜把细胞分解为细胞壁,细胞质,细胞膜,细胞核等几个不同部分来认识,这种方法属于 ( )

A、比较 B、归纳 C、理性思维分析 D、实验分析

2.1998年,诺贝尔化学奖授予了科恩(美)、波普尔(英),以表彰他们在理论化学领域作出的重大贡献。他们的工作使实验和理论能够共同协力探讨分子体系的性质,使整个化学领域经历了一场革命性的变化。下列说法正确是 ( )

A、化学不再是纯实验科学 B、化学不再需要实验

C、化学不做实验,就什么都不知道 D、未来化学的方向还是经验化

3. 二氧化碳可以使澄清的石灰水变成 ;还可以使燃着的小木条 。

4.为证明某空杯内充满着空气,小红同学把杯口向下使杯子浸没在盛水的盆里,她将观察到的现象是________________________。

布置作业:

(必做题)

1.一氧化氮是大气污染物,但少量的一氧化氮在人体内具有扩展血管、增强记忆的作用。实验室收集一氧化氮只能用排水法收集。对一氧化氮的猜想或评价正确的是( )

A易溶于水 B可能极易与氧气反应 C易与水反应 D有害无利

(选做题)

2.某实验测出的人呼吸各种气体的体积分数如下表所示:

气体 吸入气体 呼出气体

X 78% 75%

氧气 21% 15%

二氧化碳 0.03% 3.68%

水 0.06% 5.44%

其他 0.91% 0.88%

请你回答:(1)因参与人体新陈代谢而消耗的气体是__________。

(2)请你证明:呼出的气体中含有水蒸气,你的验证方法是____

____________________________

________________________________________________________。

(3)请你分析:X气体在呼吸过程中没有参与化学反应,但在呼出的气体中体积分数却减小了,原因是____________________________________________。

3.写一篇化学日记:我用实验证明了自己呼出气体的成分。

课题3走进化学实验室(课时1)

学习目标:

1.掌握最基本的实验操作方法。

2.了解常用仪器的名称、使用范围。

3.了解化学实验对探究的重要性及在科学研究中的重要地位。

情景导入:

可以先组织学生参观化学实验室,在此基础上讨论实验室里的有关常识,然后组织学生练习一些基本操作。

1.认识常见的仪器:

将全班同学分成四个小组轮流参观:

1组观察实验室的布局,仔细阅读墙上的张贴物;

2组进实验准备室,仔细记录在准备室里看见的主要仪器;

3组进入药品贮放室,仔细观察药品是怎么贮存的?为什么要这样贮存?

4组参观贮放易燃、易爆、有毒物品的设备并记录贮存方法。

讨论交流:

1. 你看见了哪些易燃、易爆、有毒物质?易燃、易爆、有毒物品为什么要单独贮放?为什么要加双锁,双人到齐才能打开?

2.为什么要放那么多的黄沙?

讨论交流:

1.走进实验室,你通常能见到一些什么状态的药品,它们一般盛放在什么仪器内?(个人思考,组内交流)

2、你认识下列仪器并能说出它们的用途以及使用时的注意事项吗?

(个人思考,组内交流)

自主学习:

用2分钟阅读课本P18页内容,解决以下问题:

(一):固体药品的取用:

(1):固体药品通常保存在 ,取用固体药品一般用 。有些块状固体应用 取。用过的药匙要立刻 以备下次再用。

(2):把密度较大的块状固体或金属颗粒放入玻璃容器时,应先把容器 ,把 ,再把容器 。

(3):往试管装入固体药末时,可先使试管 ,把盛有药品的药匙(或纸槽)小心送至 ,然后 。

讨论交流:

1.如何将块状的药品(如石灰石)装入大试管中?

2.如何将粉末状的药品(如碳酸钠)装入试管中?

【观察思考】

小组内成员进行实验操作,其他同学观察并记录该同学实验过程。

【思考交流】

1.对于没有说明用量的实验,药品应取用多少?

2.刚才的实验操作中哪些同学做得比较规范,哪些同学出现了错误,怎样改正?

(二):液体药品的取用:

讨论交流:

回忆日常生活中,我们怎样将一种饮料从瓶子倒到杯子中而不滴洒?

自主学习:

用2分钟阅读课本P19-20页内容,解决以下问题:

1.取用一定量的液体药品,常用 量取体积。量液时,量筒必须 ,视线要与量筒内 ,再读取液体的 。

2.胶头滴管的使用。取用少量的液体可用 ,取液后的滴管,应保持橡胶乳头在______,不要_____ 防止 ,沾污_________或 ;不要把滴管放在 或 ,以免 。用过的胶头滴管应立即用______________ 以备再用。

3.如何将细口瓶内的液体(如水)倒入到试管中?

4.如何取用35mL的水?用到哪些仪器?

【观察思考】

小组内成员进行实验操作,其他同学观察并记录该同学的实验过程。

讨论交流:

1、 细口瓶的塞子为什么要倒放在桌子上?

2、 倾倒液体时,瓶口为什么要紧挨着试管口?应该快速倒还是缓慢地倒?

3、 拿细口瓶倒液体时,为什么带有标签的一面要朝向手心处?

4、 倒完液体后,为什么要立即盖紧瓶塞,并把瓶子放回原处?

思考交流:

量取液体时,如果视线没有与量筒内液体的凹液面的最低处保持水平,而是采取用仰视或是俯视的方法,将会对读数产生怎样的影响?

精讲点拨:

【例题】下列操作正确的是( )

A.将剩余的药品倒入下水道 B.未经清洗的滴管再吸取别的试剂 C.可以用品尝的方法区别实验室中的蔗糖和食盐 D.量筒只用来量取液体的体积,不能用作反应容器

【解析】 实验剩下的药品应该放在指定的容器中,而不能直接倒入下水道;未经清洗的滴管再吸取别的试剂,会污染别的试剂;蔗糖和食盐作为厨房里的调味品可以食用,但作为实验室里的化学药品却不能品尝。 【答案】D

达标体验:

1.取用固体药品一般用 ,有些块状的药品要用 夹取。有些粉末状的药品还可以用 直接送到试管底部。

2.量取液体时,视线要与 保持水平。取用少量液体时还可以用 。

3.下列药品的取用,需要药匙的是( )A酒精 B小石块 C植物油 D食盐

4.某学生用量筒量取液体,量筒放平稳,而且面对刻度线,初次仰视液面读数为19ml,倒出部分液体后,俯视液面读数为11ml,则该学生倒出的液体的体积是( )A、8ml B、大于8ml C、小于8ml D、无法确定

5.怎样把粉末状的药品装入试管中

课堂小结:

拓展提升:

1.体温计是一种常用的医疗仪器,给体温计消毒时,应该( )

A、用自来水冲洗 B、在沸水中煮20-30 min

C、用医用酒精棉球擦拭 D、在火焰上灼烧

2.把碳酸钠粉末装入试管中,正确的操作是( )

A. 用镊子 B.用玻璃棒 C.用药匙或纸槽送入 D.直接倒入

3.实验时,不宜用作化学反应容器的仪器是( )

A.量筒 B.集气瓶 C.试管 D.烧杯

4.下列实验操作正确的是( )

A.没有说明药品用量时,固体、液体都可以取任意量

B. 用试管夹时,将试管夹从试管口往下套,夹在试管中上部

C.实验用剩的药品要放回原瓶,以免浪费药品

D.实验室取用固体药品一般用药匙,有些块状固体可用镊子

5.要准确量取8 ml的液体,需选用的量筒是( )

A. 10 ml B. 25 ml C. 50 ml D. 100 ml

布置作业:

(必做题)

1.用50 ml的量筒量取45 ml水时,采用俯视的读法,则量取的水的实际体积是( )A、45 ml B、大于45 ml C、小于45 ml D、无法确定

2.实验室里,盛放配制好的食盐水的仪器是( )

A、烧杯 B、广口瓶 C、试管 D、细口瓶

3.要把试剂瓶里的食盐放进试管,正确的方法是( )

A、用镊子夹取送入试管 B、直接向试管中倾倒

C、先倒在手上,然后再塞进试管 D、用药匙或纸槽将食盐放进试管

4.向试管里添加稀盐酸时,先将瓶塞拿下,______________ 在桌上,拿瓶子时,瓶上的标签要________________ ,瓶口要________________ 试管口,缓慢地向试管中倒入稀盐酸,倒完后,立即_____________________ ,并把瓶子_________ 。

5.做完实验后,对于用过的废液,你认为正确的处理方法是 ( )

A、拿出实验室 B、放回原试剂瓶

C、倒入废液缸 D、留在实验台上,为下次用

(选做题)

6.评价下列实验操作的后果:

将铁钉投入竖直的试管中:

7.游戏:以小组为单位,从初中化学常用仪器抽取若干仪器,让学生蒙住双眼,用手来摸,能说的最快、最全、最准的为优胜者。

课题3走进化学实验室(课时2)

学习目标:

1.能进行给物质加热、洗涤仪器等基本实验操作。

2.进一步培养良好的实验习惯。

3.认识化学实验的目的和意义,了解实验的注意事项。

4. 体会到严谨的科学态度,合理的实验步骤,正确的操作方法是实验成功的关键。

情景导入:

1.在实验室里我们通常使用什么仪器对物质进行加热?(个人思考,组内交流)

2.在实验室里(1)哪些常见的仪器可以直接加热,(2)哪些仪器需要垫上石棉网才能加热,(3)哪些仪器不能加热?(个人思考,组内交流)

自主学习;

1.酒精灯的使用方法:用3分钟阅读课本第20页酒精灯的使用方法,归纳使用酒精灯应注意哪些方面的问题?

使用酒精灯时的注意事项:

(1)绝对禁止 。

(2)绝对禁止 。

(3)向灯里添加酒精时,不能超过酒精灯容积的 。

(4)用完酒精灯,必须 ,不可用嘴去吹。

(5)不要碰倒酒精灯,万一洒出的酒精在桌上燃烧起来,不要惊慌,应立刻 。

(6)酒精灯的火焰分为 、 、 。其中 温度最高。因此,应用外焰部分进行加热。

【实验1-9】点燃酒精灯,按照课本第21页实验1-9进行实验。

讨论交流:

为什么熄灭酒精灯时不能用嘴吹灭?

实验探究:

按照课本第21页活动与探究进行实验。

讨论交流:

1、 加热试管里的液体时,能否将试管口对着人?为什么?

2、 如果试管外壁有水的话,能否不擦干直接加热?为什么?

3、 将液体加热至沸腾的试管,能否立即用冷水冲洗?为什么?

2.物质的加热:

用酒精灯给物质加热时的注意事项:

⑴给液体加热可以用 ;给固体加热可以用 等。有些仪器如集气瓶、量筒、漏斗等不允许用酒精灯加热。

⑵如果被加热的玻璃容器外壁有水,应 ,然后加热,以免容器炸裂。

⑶加热的时候,不要使玻璃容器的底部跟灯芯接触,也不要离得过远,距离过近或过远都会影响加热效果。烧得很热的玻璃容器,不要 ,否则可能破裂。也不要直接放在实验台上,以免烫坏实验台。

⑷给试管里的固体加热,应该先进行 。预热的方法是:在火焰上来回移动试管。对已固定的试管,可移动酒精灯。待试管均匀受热后,再把灯焰固定在放固体的部位加热。

⑸给试管里的液体加热,也要进行预热,同时注意液体体积最好不要超过试管容积的 。加热时,使试管倾斜一定角度(约45度角)。在加热过程中要不对地移动试管。为避免试管里的液体沸腾喷出伤人,加热时切不可让 。

【观察思考】

观察给固体物质的加热装置,思考下列问题:

【归纳总结】

1.总结给固体物质加热的方法:

2.总结给液体物质加热的方法:

【自主学习:

用2分钟阅读课本P22-23页洗涤仪器部分,回答下列问题:

1.用完的仪器为什么要洗涤?

2.以试管为例,说明如何洗涤仪器?

3.仪器洗涤干净的标志是什么?

自主学习

用2分钟阅读课本P152-153页内容,回答下列问题

1、托盘天平的使用方法:

2、常见仪器的连接有哪些?

讨论交流:

在称量药品时不慎将药品放在右盘,砝码放在左盘,会造成怎样的结果?

精讲点拨:

【例题1】小明同学用酒精灯给试管里的液体加热,实验后发现试管破裂了,请你帮他分析可能导致试管破裂的错误操作。

【解析】 用酒精灯给物质加热,一定要掌握酒精灯使用的常识和注意事项,要严格按照实验要求操作。实验过程中如果操作不当,将会导致试管破裂,这主要是由于试管受热不均匀或骤冷骤热引起的。

【答案】加热前试管外壁水滴没有擦干;没有预热;加热时试管底部触及灯芯;实验后将热的试管立即放入冷水中冲洗等。

【例题2】下列叙述中表示玻璃仪器洗涤干净的是( )A.光亮透明B.内壁上的水成股流下C.内壁上有水珠 D.内壁上的水既不聚成水滴,也不成股流下

【解析】玻璃仪器是否洗净,是根据其内壁附着的水来判断,如果内壁附着的水既不聚成水滴,也不成股流下,而是均匀分布形成一层水膜,表示仪器已洗干净。达标体验:

1.与蜡烛的火焰相比,酒精灯的火焰也分为 、 、 三个部分。其中 部分的温度最高。

2.玻璃仪器洗涤干净的标志是 。

3.请把下列相关内容用短线连接起来:

刚加热后的试管直接放在实验台上 在火焰上来回移动

加热时玻璃容器外壁有水 液体喷出伤人

加热时玻璃容器离灯芯太远 移动酒精灯

给不固定的试管加热 玻璃容器炸裂

给已固定的试管加热 烫坏实验台

加热试管中的液体时对着自己或别人 影响加热效果

课堂小结:

拓展提升:

1. 下列实验操作中正确的是( )

A B C D

2.下列仪器中不可直接加热的是( )A.试管 B.烧杯 C.燃烧匙D.蒸发皿

3.下列使用酒精灯的操作中正确的是( )

A.用燃着酒精灯去点燃另一只酒精灯 B.加热结束用灯帽盖灭酒精灯火焰

C.用加热试管内液体时,试管口可随意朝向 D.向燃着的酒精灯里添加酒

4.下图是实验室常用的仪器,请用图中仪器的名称按要求填空:

(1)用于夹持试管的仪器是 ;(2)取用粉末状药品时一般选用 ;

(3)用于吸取和滴加少量液体的是 (4)常用于给物质加热的仪器是 ;(5)既可用作反应容器又能直接受热的是 ;

(6)用来收集和贮存少量气体时需用 。

5.用量筒量液体时,量筒必须 ,视线要与量筒内液体的_________________保持水平,如果仰视的话,将会使读数 。

6.不能用已燃着的酒精灯去引燃另一只酒精灯的原因是 __,一旦洒出的酒精在桌面上燃烧起来,不要惊慌,应立刻 。

布置作业:(必做题)

1.在用酒精灯加热时,不能将玻璃仪器与灯芯接触,其原因是( )

A、灯芯温度太高会使玻璃熔化破裂 B、灯芯温度低,会使玻璃受热不均而破裂

C、酒精灯会熄灭 D、造成酒精大量挥发浪费

2.下列实验操作错误的是( )

A、洗涤玻璃仪器一定要连洗几次,直到干净

B、加热试管中的冷水,可以不预热直接对准试管底部加热

C、滴瓶上的滴管是不能用来吸取其他试剂的

D、熄灭酒精灯,只能灯帽盖灭

(选做题)3.取5毫升水并加热至沸腾,试回答下列问题:

(1)需要用哪些化学仪器(标明主要仪器的规格)?

(2)需要经过哪些基本实验操作才能完成上述实验?

绪言与第一单元走进化学世界-复习学案

复习目标:

1.知道化学是研究物质的组成、结构、性质及变化规律的自然科学。

2.能区别化学变化和物理变化及化学性质和物理性质。

3.初步学会对实验现象进行观察和描述的方法,书写探究活动(或实验)报告。

4.能进行药品的取用,加热、洗涤等基本实验操作,初步养成良好的实验习惯。5.通过具体活动探究,认识到化学学习特点是关注物质的性质、变化过程及现象。

知识梳理:

1.化学变化和物理变化

(1)什么叫化学变化?列举生活中常见事例3~4个。

(2)什么叫物理变化?列举生活中常见事例3~4个。

2.化学性质和物理性质

(1)什么叫化学性质?列举2~3例。

(2)什么叫物理性质?我们一般从哪些方面描述物质的物理性质。

3.科学探究的一般步骤和方法是什么?

4.实验室里有哪些常见的仪器,说明它们的用途以及使用时的注意事项。

5.固体药品的取用:

(1)如何粉末药品装入试管?

(2)块状或颗粒装药品如何装入玻璃容器?

6.液体药品的取用

(1)怎样将细口瓶中的液体倒入试管中?

(2)如何用量筒量取一定体积的液体,正确读出量筒内液体的体积数?

7.给物质的加热

(1)酒精灯的使用注意事项:

(2)如何对液体进行加热?

(3)如何对固体进行加热?

8.仪器的洗涤

(1)怎样洗涤仪器?

(2)仪器洗涤干净的标志是什么?

典例精析:

【例题1】 下列变化中属于化学变化的是( )。

A. 电灯泡通电后亮了 B. 矿石由块状碾成粉末C. 煤炭在燃烧 D. 汽油在挥发

【解析】: A中电灯泡通电后亮了,虽有光有热产生,但整个过程中并没有新的物质生成,当断电之后,灯泡仍是灯泡,所以,属于物理变化。B仅是外形上变化。D仅是状态上的变化,都是明显的物理变化。而C的变化就不同了,煤燃烧后产生了二氧化碳和水蒸气,还留下灰烬,这些都是与煤不相同的物质,故属于化学变化。

【例题2】下列关于各物质的叙述中,其中属于物质的化学性质的是()。

A. 铁在潮湿空气中生锈了B. 石蜡受热会熔化C. 铜绿加热后会变黑D. 酒精挥发了

解析:性质是物质本身所具有的属性,而变化是表现性质的过程。注意辨析性质和变化的关系,是本题的关键所在。A、D是表现性质的过程(注意叙述中的“了”),属于物质的变化;B、C是叙述物质的属性,属于物质的性质。B中石蜡的性质是不需经过化学变化所表现出来的,属于物理性质;而C中铜绿的性质,是发生化学变化(反应)后所表现出来的,应属化学性质。故答案应选C。

【例题3】下面一段关于碱式碳酸铜受热的描述中,分析下列①~⑥前画有横线的文字,判断它们属于A~E中的哪一种情况,请将正确答案的序号填入括号中:

A. 反应条件 B. 反应现象C. 物质的化学性质 D. 物质的物理性质E. 反应的结果

给绿色粉末状的①( )碱式碳酸铜加热②( ),绿色粉末逐渐变成黑色③(),管壁出现小水珠,同时,也有气体放出④( )。这是生成了氧化铜、水和二氧化碳⑤( );说明碱式碳酸铜受热能分解出新的物质⑥()。

【解析】:描述碱式碳酸铜的颜色、状态是指它的物理性质,对其进行加热,是指该反应所需要的条件;在发生化学变化过程中观察到物质的颜色变化、或有气体放出、或有水珠等都属于反应中的现象,这一化学变化生成什么物质,这说的是反应的结果(或结论),通过这一变化的过程,说明了该物质具有什么样的化学性质,即变化反映出了物质的性质。故正确答案是:①D,②A,③B,④B,⑤E,⑥C。

【例题4】下列实验基本操作或事故处理,正确的是( )。

A. 为了节约药品,将用剩的药品放回原试剂瓶 B. 酒精灯打翻着火,用湿抹布扑盖

C. 玻璃仪器用水冲洗三遍就可以 D. 药品直接放在天平托盘上称重

【解析】:避免事故发生就应规范操作:用剩的药品不能放回原试剂瓶,是为了避免污染原试剂;玻璃仪器用水冲洗三遍不一定就干净了,必须符合干净的标准。有腐蚀性的药品直接放在天平托盘上称重对天平托盘有腐蚀。答案:B

归纳总结:

一、变化和性质:

1.物理变化和化学变化

这两种变化虽各不相同,但二者又是相互联系,相互渗透的。二者常常相伴发生,有的变化既包含物理变化,又包含化学变化。在化学变化过程中一定同时发生物理变化,但在物理变化过程中不一定发生化学变化。

2.物理性质与化学性质

物质的性质与变化是有着密切的联系。一种物质能够发生哪些变化(指化学反应),全是由物质本身具有的性质决定的,如镁带具有可以“燃烧”的性质,当镁带只要在空气中达到了着火点的条件时,它就会发生“燃烧”这种变化(反应)。反之,物质的变化又是对物质性质的反映。

二、化学实验

化学实验中常用仪器的名称、用途和使用方法,药品的取用,物质的加热操作、玻璃仪器的洗涤等都是中考热点。

1.考查识图。根据题给仪器图形写仪器名称。

2.考查使用。简述某仪器或基本操作的用途和注意事项等。

3.考查判断。判断实验基本操作的正误、实验目的或先后顺序。

4.考查思维能力。分析反常实验现象的产生原因;预测违规实验操作的后果;判断实验结果的合理性等。

智能训练:

1、“绿色化学”要求从根本上减少或杜绝污染。下列做法中符合绿色化学理念的是( )A、实验中未说明药品用量时,取用较多量药品进行实验

B、实验室将废液直接倒入下水道 C、对废旧电池作深埋处理,消除其污染

D、化工生产中使原料尽可能地转化为产品

2、下列变化,属于物理变化的是( )

A、铁锅生锈 B、冰雪融化 C、粮食酿酒 D、蜡烛燃烧

3、下列各图是初中化学的几个实验操作,其中正确的是( )

A B C D

4、关于仪器的用途,下列叙述中不正确的是( )

A.试管可以用作反应容器 B.托盘天平可以称量物质质量

C.量筒可以用作稀释浓硫酸的容器 D.玻璃棒可以用来搅拌液体

5、下列实验操作不当的是( )

A.将烧碱放在已知质量的烧杯里用托盘天平称量

B.将试管夹从试管底部往上套,夹在试管的中上部

C.振荡试管时.用手紧握试管,拇指堵住试管口,上下晃动

D.滴加液体时,滴瓶滴管的尖端不能触及已加过其它试剂的试管内壁

6、图2所示实验操作正确的是( )

7、用下列序号填空:

①烧杯 ②试管 ③胶头滴管 ④燃烧匙 ⑤量筒,能直接加热的玻璃仪器 ;吸取或滴加少量液体的仪器 ;取用6.8ml某溶液的操作所用到的仪器 。

拓展提升:

1.下列各组仪器,能在酒精灯火焰上直接加热的一组是( )

A. 烧杯、蒸发皿 B.水槽、量筒 C.蒸发皿、试管 D.集气瓶、燃烧匙

2.下列有关生活常识的说法中,正确的是( )

A.用完后的废电池应该集中回收处理 B.天然果汁中不含任何化学物质

C.绿色食品是指颜色为绿色的食品 D.“白色污染”是指白色粉尘造成的污染

3.有一次上课时,小明觉得很闷、呼吸不畅。他想“可能是教室里二氧化碳的含量较多的缘故,应该用石灰水来检验一下”。就“可能是教室里二氧化碳的含量较多的缘故”而言,属于科学探究中的( )A.实验 B.假设 C.观察 D.做结论

4.下列说法不正确的是( )

A.绿色化学是指与绿色植物有关的化学 B.人类利用化学合成了上千万种物质

C.化学实验是学习化学、探究化学的一个重要途径

D.化学在材料、能源、环境和生命科学等方面发挥着重要的作用

5.下列生活中常见的现象,属于化学变化的是( )

A.冰雪融化 B.自行车钢圈生锈 C.蜡烛受热熔化 D.瓷碗破碎

6.下列性质属于纸张化学性质的是( )A.白色 B.不溶于水C.可燃 D.易撕碎

7.下列物质不能溶于水,且密度比水小的是( )A.食盐B.蔗糖 C.铁丝D.石蜡

8.小明同学完成了给液体加热试验后,想试着加热固体:他取了一支试管,加入 蔗糖固体后放在酒精灯上加热,但过了一会儿,却发现试管破裂。请你帮他分析一下,造成试管破裂的原因可能有哪些?(至少写两种)

布置作业:写一篇化学日记:今天,我走进了化学的世界

《绪言与第一单元走进化学世界》测试题

一、选择题:

1、化学研究的对象与物理、数学、地理等其他自然科学的研究对象不同。取一块大理石可以从不同角度进行研究,以下不是化学研究领域的是( )

A.大理石由什么成分组成 B.大理石的产地在哪里

C.大理石有什么性质和用途 D.大理石的微观结构如何

2、下列观点你认为不正确的是 ( )

A、世界是由物质组成的,物质是由微观粒子构成的

B、运动是绝对的,而静止是相对的

C、人类的活动不仅充分利用了自然原来就有的物质,还创造许多新物质

D、绿色化学就是指研究绿色蔬菜的化学

3、2001年9月11日,美国发生了恐怖分子劫机撞击世贸组织和五角大楼的事件。研究事件中发生的一系列变化,其中属于化学变化的是 ( )

A、飞机撞击大楼造成玻璃纷飞 B、飞机中的航空煤油燃烧引起爆炸

C、房屋钢筋熔化 D、大楼倒塌

4、用试管加热固体时,因操作不正确而出现试管炸裂的现象,其原因可能是( )

A、加热前试管外壁干燥 B、加热不均匀,局部温度过高

C、试管口略向下倾斜了 D、试管夹夹在试管中上部了

5、下列关于铜的性质描述中,属于化学性质的是( )

A、铜一般呈红色 B、铜能导电 C、铜能传热 D、铜在潮湿空气中易形成铜绿

6、胆矾是一种蓝色晶体,胆矾受热时易失去结晶水,成为白色固体硫酸铜,在工业上精炼铜、镀铜等都应用胆矾。上述对胆矾的描述中,没有涉及的是 ( )

A制法 B物理性质 C化学性质 D用途

7、某些玻璃仪器,为保证其密闭性,常常把玻璃的接触面处磨毛(也称磨砂),下列仪器中已经过了磨毛处理的是 ( )

A、量筒 B、集气瓶 C、烧杯 D、锥形瓶

8、读量筒中液体体积时,某同学俯视读数为20 mL,则实际为 ( )

A、大于20 ml B、小于20 ml C、为20 ml D、无法判断

9、经过一段时间的化学学习, 你认为下列不属于化学这门科学研究范畴的是( )

A、物质的组成和结构 B、物质的变化和性质

C、物质的运动状态 D、物质的用途和制取

10、量取76 ml水,最好选用下列哪种仪器( )

A、滴管 B、10 ml量筒 C、20 ml量筒 D、100 ml量筒

11、下列说法不正确的是( )

A、实验时,用剩的药品要放回到原试剂瓶中,以免浪费

B、实验时,如果没有说明液体药品的用量时,应取1~2 mL

C、给试管里的液体加热时,试管要与桌面成45度角

D、用量筒量取液体时,应使视线与量筒内液体的凹液面的最低处保持水平

12、①蜡烛的颜色、②烛芯的长短、③蜡烛的长短、④蜡烛的粗细,以上可以影响到烛火强弱的是( )

A、②④ B、①③ C、①②③④ D、①③④

13、下列提示的内容与化学有关的是( )

①节日焰火 ②塑料制品 ③液化气煮饭 ④医药药品

A、①③ B、②④ C、①②③④ D、③

14、古诗是古人为我们留下的宝贵精神财富。下列诗句中涉及物理变化的是( )

A.野火烧不尽,春风吹又生 B.春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干

C.只要功夫深,铁杵磨成针 D.爆竹一声除旧岁,春风送暖入屠苏

15、下列变化一定是化学变化的是( )

A、燃烧 B、放热 C、变色 D、爆炸

16、给50ml液体加热,需要使用的仪器是下列中的( )

①试管 ②烧杯 ③试管夹 ④酒精灯 ⑤蒸发皿 ⑥石棉网 ⑦铁架台(铁圈)⑧坩埚钳 A ①③④ B ②④⑦ C ②④⑥⑦ D ④⑤⑧

17、日常生活中常见到下列现象,其中发生化学变化的是( )

A 冬天的早晨,玻璃窗上出现美丽的窗花 B 自行车轮胎在烈日下爆裂

C 牛奶放置时间过长会结块 D 用电热壶烧开水

18、关于“绿色化学”特点概述错误的是( )

A、采用无毒无害的原料,生产有利环保、人体健康、安全的产品。

B、在无毒、无害的条件下反应,减少废物向环境排放。

C、充分利用能源、资源,提高原子利用率、使原料的原子都成为产品。

D、充分利用绿色原料进行化工生产,产出绿颜色产品。

19、下列关于物质的描述中,属于物理性质的是

A、镁条能燃烧 B、氮气在通常状况下没有颜色

C、氧气可以支持燃烧 D、二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊

20、与化学实验成功无必然联系的因素是( )

A 严谨的科学态度 B 科学的实验方法

C 合理的实验步骤和操作方法 D 偶然的巧合

二、填空题:

21、生活中处处有化学,你留心了吗?请完成下列空白。

(1)①金属铜是__________色,水是________色,空气是________色;

②下列物质在通常状况下的状态:食盐_______,二氧化碳_____,汽油_____;

③生活中有很多物质具有气味,试举两例_________________________。

④豆油浮在水面上,说明豆油的密度____________水的密度;

⑤请按下列要求各举两例能燃烧的物质:

固体____________;液体________________;气体___________。

(2)厨房化学:

①小强已经长大了,看见妈妈非常辛苦,就尝试着帮助妈妈做家务活。有一次,妈妈吃完饭后,他争着要刷碗,你能告诉他怎样才能确定碗洗干净了呢?

他还告诉妈妈:

②用完醋后,要将醋瓶的瓶盖立即 ,并使醋瓶的标签 。

③向锅内倒油时,要将油瓶盖_________放在桌面上。

22、从一支燃着的蜡烛,可观察到很多现象。下图是燃烧中的烛 火,试回答下列问题。

(1)图中凹下的A部分,是固态、液态还是气态?_____。

(2)图中B部分的变化,下列描述中较符合实际的是____。

①固态变液态 ②液态变气态 ③固态变气态

(3)甲、乙、丙三部分温度最高的是_____________,最亮的是__________,温度最低的是______。欲使烧杯内的水温度上升较快,则应利用火焰的_______加热。

(4)用一个干烧杯罩在火焰上方,在烧杯内壁上很快有一层___________,说明蜡烛燃烧时有______________生成。把另一个蘸有澄清石灰水的烧杯罩在火焰上方,发现杯壁上的石灰水变________________,证明蜡烛燃烧时还有_____生成。

(5)把一块碎瓷片放在蜡烛火焰的内焰中,有________色的________生成,说明内焰燃烧不充分,有部分碳没有被氧化。

(6)用一空纸筒罩在烛火的外面,观察到有大量_______________产生,说明了____________________________________。

23、某同学探究动物的呼吸作用,如图所示实验装置足

以维持实验中小白鼠的生命活动,忽略水蒸气和温度变化对实验结果的影响,经数小时后发现__________,U形管的液面A处_________,B处____________。实验结束后,将燃着的木条伸入放小白鼠的瓶中,发现_____________。该实验说明动物吸入______,呼出______________。

三、实验探究题:

24、植物不但进行光合作用,也同时进行呼吸作用。为了比较二者的不同,有人设计了如实验。在一晴朗的早晨,选取大小相似的同种植物两盆,在花盆上各放入一杯澄清的石灰水,然后把其中一盆用无色透明的塑料袋罩住,放在阳光下;另一盆则用黑色塑料袋罩住,放在阴暗处(如图所示)

傍晚,在塑料袋上都剪一小口,并插入燃着的木条试验,发现A中木条比B中更亮;而A中的石灰水保持澄清,B中变浑浊。

(1)A中木条燃烧更旺,说明A中_______更多,说明阳光照射下植物主要发生______作用。

(2)A中石灰水保持澄清,而B中变浑浊,说明B中__________更多,从而说明在缺少光照条件下,植物主要发生_________作用。

(3)很多人喜欢在天刚蒙蒙亮时到茂密的树林中进行晨练,请你结合该实验谈谈看法________________________________________________。

25、甲同学为了研究酒精的性质,作了如下探究,请你把他的探究情况加以完成。

(1)观察酒精灯内酒精的颜色和状态________________。

(2)闻一闻它的气味_________________。

(3)用滴管吸取一些酒精滴入盛有少量水的试管中,可观察到___________。

(4)用火柴点燃酒精灯,发现__________,然后把干燥而冷的烧杯罩在酒精灯火焰上方,发现______________;把烧杯倒过来立即注入少量澄清石灰水,振荡后发现石灰水______________。

(5)归纳:在常温常压下,酒精是_________色,透明的______体,有_______气味,__________于水。酒精点燃时能生成__________和_______________。

26、在阳光照射下绿色植物进行光合作用,吸收二氧化碳,放出氧气。为了探究阳光对光合作用的影响,同学们在种植蔬菜的塑料大棚内选定了实验区域,收集空气样品并进行实验。现有备选仪器:集气瓶、橡皮管、盛满水的水槽、烧杯、漏斗等,请回答下列有关问题。

(1)用上述仪器如何收集大棚内的空气样品?

(2)如果没有上述仪器,是否能用其他用具代替?如何操作?

参考答案:

课题一 物质的变化和性质(课时1)

达标体验:1.C 2.C 3.B 拓展提升:1.A 2.D 3.A 4.B

布置作业:1.B 2.C 3.D

课题一 物质的变化和性质(课时2)

达标体验:

1.B 2.C 3.C 4.D 5.C

6.物理变化:E 化学变化:C 物理性质:BD 化学性质:A

拓展提升:

1.C 2.A 3.(1)味道(2)颜色 (3)气味 (4)质地、硬度

4.物理变化:④ 化学变化:⑥ 物理性质:① 化学性质:②

用途:③⑤

5.(1)物理性质 (2)化学变化 (3)物理变化 (4)化学性质

6.(1)酒精是一种无色透明,具有特殊气味的液体,易挥发等选其中之一。能燃烧。(2)作燃料。(3)低温、密封保存。

布置作业:

1.物理性质:(1)质软 (2)银白色 (3)常温下是固体 (4)密度比水小

(5)熔点低

化学性质:能与水反应。

2.(1)

氮气 N5

物理性质 常温下无色气体 常温下是固体

化学性质 稳定 极不稳定

(2)成为火箭和导弹的理想燃料

3.C 4.A 5.C 6.无毒,耐高温。

课题2 化学是一门以实验为基础的科学(课时1)

达标体验:

1.B 2.石蜡,棉芯,白色,圆柱,小,无味,浮在水面,小。

3.物理,化学,三,焰心,外焰,焰心,水珠,浑浊,水,二氧化碳, 4.A

拓展提升:

1.(1)A 蜡烛燃烧产生的二氧化碳会使澄清的石灰水变浑浊

(2)水蒸气 (3)C A 二氧化碳不支持燃烧。

2.酒精灯的外焰温度最高。加热时,应将加热物体放在酒精灯的外焰部分。

3.将液化石油气点燃,在其火焰上方罩一个干冷的小烧杯,发现内壁出现小水珠,证明燃烧生成水;在其火焰上方罩一个内壁蘸有澄清石灰水的小烧杯,发现澄清石灰水变浑浊,证明燃烧生成二氧化碳。

布置作业:

1.C 2.不相信。因为蜡烛燃烧时都是先熔化为液体,再受热变为气体燃烧。

3.(1)烧杯内氧气的含量逐渐减少(或燃烧产生的二氧化碳聚集在烧杯内)

(2)在酒精燃烧产生的火焰上方罩上烧杯后,火焰逐渐减弱,可能是酒精燃烧产生的水蒸气造成的,用一氧化碳做相同的实验可以排除这种可能。

课题2 化学是一门以实验为基础的科学(课时2)

达标体验:1.D 2.B 3.C 4.B 5.D 6.

水

发烫

二氧化碳

拓展提升:

1.D 2.A 3. 浑浊,熄灭 4.水不能完全充满整个杯子。

布置作业:1.B 2.(1)氧气;(2)向一个干燥的玻璃片上哈气,会出现水雾;

(3)呼出的气体中二氧化碳、水蒸气明显增多了。

课题3走进化学实验室(课时1)

达标体验:

1.药匙,镊子,纸槽;2.量筒内液体的凹液面的最低处,胶头滴管

3.D 4.B 5.将试管略微倾斜,将盛有药品的药匙或小纸槽小心地送入试管底部,然后将试管直立起来,让药品全部落入试管。

拓展提升:

1.C 2.C 3.A 4.D 5.A

布置作业:

1.C 2.D 3.D 4.倒放,向着手心,紧挨着,盖紧瓶塞,放回原处。5.C

6.铁钉将试管底打破。

课题3走进化学实验室(课时2)

达标体验:

1.外焰、内焰、焰心,外焰;2. 内壁上附着的水既不聚成水滴,也不成股流下

3.

刚加热后的试管直接放在实验台上 在火焰上来回移动

加热时玻璃容器外壁有水 液体喷出伤人

加热时玻璃容器离灯芯太远 移动酒精灯

给不固定的试管加热 玻璃容器炸裂

给已固定的试管加热 烫坏实验台

加热试管中的液体时对着自己或别人 影响加热效果

拓展提升:

1.A 2.B 3.B 4.(1)试管夹(2)药匙 (3)滴管 (4)酒精灯 (5)试管

(6)集气瓶

5.放平,凹液面的最低处,偏小 6.酒精易洒出,引起失火;用湿抹布扑盖。

布置作业: 1.B 2.B 3.(1)10ml量筒,滴管,酒精灯,试管,试管夹

(2)液体的取用,液体的加热

绪言与第一单元-复习学案

智能训练:

1.D 2.B 3.B 4.C 5.C 6.A 7.②④;③;③⑤

拓展提升:

1.C 2.A 3.B 4.A 5.B 6.C 7.D

8.(1)试管外壁有水;(2)没有预热就直接加热。

《绪言与第一单元测试题》

一、选择题:(每小题2分,共40分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B D B B D A B B C D

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 A A C C A C C D B D

二、填空题:(共35分)

21、(1)①紫红,无,无 ;②固态,气态,液态 ③食醋、白酒 ④小于;

⑤煤、棉花;汽油、酒精;煤气、液化石油气。

(2)①碗内壁附着的水,既不聚成水滴,也不成股流下,这就算洗干净了。

②盖严,向外;③倒

22、(1)液态;(2)①(3)丙、乙、甲,外焰;(4)水雾,水,浑浊,二氧化碳;(5)黑,炭黑;(6)黑色物质,蜡烛燃烧不充分,可产生黑色炭黑。

23、小白鼠呼吸困难或死亡;上升,下降。木条熄灭,氧气,二氧化碳。

三、实验探究题:(共25分)

24、(1)氧气,光合;(2)二氧化碳,呼吸;(3)夜间一直到清晨没有阳光,植物一直进行呼吸作用,空气中氧气含量相对较少,不利于身体健康。

25、(1)无色,液体;(2)有特殊香味;(3)酒精易溶于水;(4)酒精能燃烧;有水珠出现;变浑浊;(5)无;液;特殊香味,易溶,水和二氧化碳。

26、(1)将集气瓶里装满水,带到大棚里,把水倒掉,再盖上玻璃片就行。

(2)可用注射器。将注射器内的气体推出,抽取棚内气体,然后用石蜡封口。

第二单元 我们周围的空气

课题1 空气(课时1)

学习目标:

1. 通过“测定空气里氧气含量”实验,练习实验操作、观察和分析推理能力;

2.记住空气中的各种组成成分及其含量;

3.通过对空气、氧气等几种常见物质的比较,理解纯净物、混合物的概念,并能对物质进行简单的分类。

情景导入:(独立思考后,写出答案,组内进行交流汇总)

1.酒精能在空气中燃烧,说明空气中含有__________;澄清石灰水长期放置在空气中就会变浑浊,说明空气中含有 ________ ;夏天当我们从空调房间走出来时,眼镜会变得一片模糊,说明空气中也含有__________。

2.你对空气有哪些了解?(如:含有那些成分?有什么样的外观?性质?等等)

3.中医疗法中有“拔火罐”,当医生进行诊疗时,火罐可吸附在病人的皮肤上,经过一段时间起到缓解病痛的作用。你能简单分析一下为什么“火罐”可以吸附于人的皮肤表面吗?

自主学习:

用2分钟阅读课本P26“空气是由什么组成的”。

讨论交流:

1.空气是一种单一的物质吗?

2.拉瓦锡研究空气成分的实验中,当密闭容器中将汞连续加热12天后,发生了什么现象?

3.实验中提到:容器内空气的体积大约减少了1/5,又是通过什么现象得知的呢?

4.已知拉瓦锡加热至12天时,发生的反应可以用文字表达式表示如下:

汞+氧气 氧化汞(红色固体粉末)

将上述实验得到的红色粉末再放入密闭容器中加强热,即可得到汞(Hg)和氧气(O2)。

请写出此反应的文字表达式:

一、认识空气的成分:

【实验探究】:空气中氧气体积含量的测定

(1)将图2-3所示集气瓶水面上的容积划分为五等份,并加以标记。

(2)在带橡皮塞和导管的燃烧匙内装足量红磷,将胶管上的止水夹夹紧,把燃烧匙内的红磷放在酒精灯火焰上点燃,并迅速伸入集气瓶内,塞紧橡皮塞,观察现象。

【实验现象】:_______________________________________________________

(3)待集气瓶冷却到室温后,把导管插入盛水的烧杯中,打开止水夹,观察现象。

【实验现象】:_______________________________________________________

讨论交流:

1.为什么红磷要足量或过量?

2.点燃的红磷(用燃烧匙)为什么要迅速伸入集气瓶并塞紧瓶塞?如果将点燃的红磷慢慢伸入集气瓶,结果又如何?

3.为什么要等待集气瓶冷却到室温后,再打开止水夹?

4、该反应的文字表达式为

【实验结论】:

讨论交流:

1.红磷在集气瓶中燃烧,消耗了什么气体?

2.红磷在集气瓶中未能全部燃烧,说明了什么?

3.集气瓶中剩余的气体是什么?

4.打开止水夹后,为什么集气瓶中能吸入约占集气瓶容积1/5的水?

5.如果实验中,红磷不足,对实验结果有无影响?为什么?

讨论交流:

1. 在实验中,若气体减少的体积少于1/5,可能的原因有哪些?

2. 在实验中,若气体减少的体积大于1/5,可能的原因有哪些?

讨论交流:

常用来研究空气成份的药品和装置通常还有哪些?

自主学习:用2分钟阅读课本P27剩余内容,达到以下要求:

一、空气的成分:

1. 找出并熟记空气中各成分及其所占的体积分数;

空气中最多的成分是 ,其次是 。各物质在空气中所占的体积比为: 78%, 21%, 0.94%,二氧化碳 ,其它气体和杂质 。

二、混合物和纯净物:

2.找出混合物和纯净物的概念,试着判断以下物质属于纯净物还是混合物,并说明你分类的依据。空气、氧气、二氧化碳、海水、冰、冰水混合物

纯净物:________________________________________________________

混合物:_________________________________________________

【检查】各组自选检查方式,对空气组成及混合物、纯净物的判断进行检查。

讨论交流:举出一些在生活中常用的混合物,试说说它们是由哪些物质组成的?

精讲点拨:

【例题1】生活离不开水,下列各种“水”属于纯净物的是( )

A 矿泉水 B蒸馏水 C红墨水 D 自来水

【解析】:解答此类题的关键是明确纯净物、混合物的组成。蒸馏水只含有水一种物质,而矿泉水、红墨水、自来水中都含有两种或两种以上的物质。【答案】:B

【例题2】小军根据燃烧红磷测定空气中氧气含量的实验原理,认为可用木炭替代红磷测定空气中氧气的含量,并按左下图所示装置进行实验。(1)依据的实验原理是___________________________。

小军检查装置气密性后,将盛有足量红热木炭的燃烧匙迅速伸入广口瓶中,并把塞子塞紧,待红热的木炭熄灭并冷却至室温后,就打开弹簧夹,并未发现倒吸现象。经过认真分析,小军发现实验失败的原因是(答一条) __________________。

(2)小军反思上述实验的探究过程后认为:用燃烧法测定空气中氧气含量的实验时,在药品的选择和生成物的要求上应考虑是(答一条)_____________________。

【解析】 (1)木炭在空气中燃烧过程中虽然消耗了氧气,但同时生成了二氧化碳气体,而生成二氧化碳气体的体积会弥补所消耗的氧气体积,反应前后广口瓶内气体压强并无明显的变化,造成实验失败。(2)探究空气中氧气含量的实验,选择药品的条件是:①药品能在空气中燃烧,燃烧时只消耗氧气,②药品在空气中燃烧后的生成物不是气体(若生成物为气体,可将水换成易吸收该气体的液体)。

【答案】 (1)木炭在空气中燃烧消耗空气中的氧气;木炭在空气中燃烧虽然消耗了空气中的氧气,但生成了二氧化碳气体,致使广口瓶内气体压强未减小。

(2)药品要能在空气中燃烧,燃烧时只消耗氧气,生成物不能是气体。

达标体验:

1.法国化学家 首先用实验的的方法证明了空气主要是由氧气和氮气组成。空气中含量最多的气体是________,它的体积约占空气总体积的________;含量居第二位的气体是__________,它大约占空气体积的百分比是_________。

2.澄清石灰水长期露置于空气中会逐渐变浑浊(与生物课上向石灰水中吹气的实验原理是一样的),可证明空气中含有少量的 ;盛有冰水的杯子,放在常温下的空气中,外壁会潮湿,这说明空气中含有 ;镁条在空气中能燃烧,说明空气中含有 。

3.空气中氮气与氧气的体积比约为( )A.1:4 B. 5:4 C. 4:1 D.5:1

4.下列说法正确的是 ( )

A.空气本来是纯净物,但被污染后变成了混合物; B.矿泉水不是一种纯净物;

C.空气中的稀有气体肯定是纯净物; D.澄清的石灰水是一种纯净物;

5.下列物质中,属于纯净物的是( )

A、洁净的空气 B、鲜橙多饮料 C、冰水混合物 D、“三鹿”牛奶

6.下列说法不正确的是( )

A.通常状况下,空气是无色无味的气体

B.通常状况下,无色无味的气体一定是空气 C.空气不是单一物质,而是由多种气体组成的混合物 D.空气中氧气的体积分数约为21%

课堂小结:

1.空气的成分(体积分数):氮气占_______,氧气占_________,稀有气体占_____________,二氧化碳占_____________,其他气体和杂质占_______________。

2.纯净物和混合物的对比:

纯净物 混合物

概念

特性

举例

联系

拓展提升:

1.汽车尾气(含有烃类、一氧化碳、一氧化氮 和二氧化硫等气体)是城市空气的主要污染源。治理方法之一是在汽车的排气管上装一个“催化转化器”。它的特点是使一氧化碳和一氧化氮反应生成可参与大气生态环境循环的无毒气体,催化转化器如下图所示:

(1)写出一氧化碳和一氧化氮反应的文字表达示: ;

(2)控制城市空气污染源的方法有 。

A.开发新能源 B.使用电动车 C.植树造林 D.戴上呼吸面具

2.用来测定空气成分的方法很多,图1所示的是小明用红磷在空气中燃烧的测定方法。实验过程是:

第一步:将集气瓶容积划分为五等份,并做好标记。

第二步:点燃燃烧匙内的红磷,伸入集气瓶中并把塞子塞紧。

第三步:待红磷熄灭并冷却后,打开弹簧夹,发现水被吸入集气瓶中,进入集气瓶中水的体积约为集气瓶总容积的1/5。

请回答下列问题: (1)上面的实验同时证明了氮气有 的化学性质。(2)实验完毕,若进入集气瓶中水的体积不到总容积的1/5,你认为导致这一结果的原因可能 。

(3)某同学对实验进行反思后,提出了改进

方法(如图2所示 ),你认为改进后的优点是:

。

布置作业:(必做题)

1. 某班同学用右图装置测定空气里氧气的含量。先用弹簧夹夹住乳胶管。点燃红磷伸 入瓶中并塞上瓶塞。待红磷熄灭并冷却后,打开弹簧夹,观察 广口瓶内水面变化情况。实验完毕,甲同学的广口瓶内水面上升明显小于瓶内空气体积的1/5,乙同学的广口瓶内水面上升显大于瓶内空气体积的1/5。下列对这两种现象解释合理的是( )

①甲同学可能使用的红磷量不足,瓶内氧气没有消耗完

②甲同学可能未塞紧瓶塞,红磷熄灭冷却时外界空气进入瓶内

③乙同学可能没夹紧弹簧夹,红磷燃烧时瓶内空气受热从导管逸出

④乙同学可能插入燃烧匙太慢,塞紧瓶塞之前,瓶内空气受热逸出

A.只有①③ B.只有②④ C.只有①②③ D.①②③④

(选做题)2.为测定空气中氧气的含量,小华同学打算设计如下方案:选用实际容积为40 mL的试管作反应容器,将过量的白磷放入试管,用橡皮塞塞紧试管口,通过导管与实际容积为60 mL且润滑性很好的针筒注射器组成如右图的实验装置。

假设此实验能按照小华的设想正常进行,且白磷所占体积与导管内的气体体积忽略不计,请回答下列问题:

(1)实验前,打开弹簧夹,将注射器的活塞前沿从20 mL刻度处推至15mL刻度处,然后松手,若活塞仍能返回至20mL刻度处,则说明____________________。

(2)若先夹紧弹簧夹,用酒精灯加热白磷,燃烧结束,等到试管冷却后再松开弹簧夹。可观察到的现象为_______________________________________________。

(3)若不使用弹簧夹,用酒精灯加热白磷,充分反应直至燃烧结束,试管冷却。可观察到的现象为__________________________________________。

(4)若按小华的设想进行实验,实际可能遇到诸多问题而发生危险,造成实验失败。例如____________________________________________________。

第二单元 我们周围的空气

课题1 空气(课时2)

学习目标:

1. 了解氧气、氮气、稀有气体的主要物理性质和用途。

2. 了解空气污染的危害,知道空气是一种宝贵资源,养成关注环境热爱自然的情感。

3. 理解绿色化学的涵义,能够体会其在社会生活中的实际意义。

情景导入:【知识回顾】:

1.空气是由哪些物质组成的?各物质在空气中所占的体积分数各为多少?

2.

学习目标:

1、知道化学是什么;

2、了解化学的研究内容;

3、通过收集材料、查阅资料、讨论交流、实践活动等具体探究活动,培养学生良好的学习习惯和学习方法。

4、 通过具体事例,体会化学与人类进步、社会发展的密切关系,认识化学学习的价值。

情景导入:【知识回顾】

①小学自然中学过,我们生活的世界是物质的,物质有许多性质;

②日常生活中我们熟悉的现象,如蜡烛可以燃烧、铁器会生锈等;

③我国古代的四大发明:造纸术、印刷术、指南针和火药;

导入新课:

畅想式提问或故事讲解或图示介绍,来充分激发学生的学习兴趣。

观察老师表演的魔术(实验):(1)白纸显红字,(2)水变“牛奶”,“牛奶”变水;想一想:用自己现有的知识(已学过的语文、数学、英语、物理等知识)能否解释?

讨论交流:提到“化学”,同学们能联想到什么?

【问题1】:化学是什么呢?对我们的生活、生产、社会进步起到什么作用呢?

自主学习:用2分钟阅读书P1-2页找出相应的答案。

学生活动:展示课前搜集的有关化学在衣、食、住、行、新能源、新材料方面发挥的作用。培养学生对信息的收集、加工及整理能力,语言表达能力。

讨论交流:化学与人类社会的关系:

小结:化学的作用:

化学能使人们进一步认识自然、改造自然、保护自然。

一、化学的研究对象

教学设计意图:通过设置合理的问题、适当的课件及简单容易的小实验,让学生轻松自如的把握化学研究的几个方面。

【问题2】:我们生活在美好的物质世界里,每天都在与哪些物质打交道?

讨论交流:学生相互交流,个别阐述。

1、组成

【问题3】:你想到过这些熟悉的物质中都含有什么吗?

自主学习:用2分钟阅读书P2-3页找出相应的答案。

讨论交流:学生思考并尝试回答,物质由元素组成。

小结:物质由元素组成。

2、结构

【问题4】:蔗糖、木材、酒精等物质中所含元素种类是相同的,可物质性质差异很大,你知道其中的原因吗?

展示金刚石、石墨微观结构图:

讨论交流:

小结:物质的结构不同,性质不同。

3、性质

【问题5】:你能用哪些方法鉴别铜片和铝片,酒精和水。

讨论交流:

小结:性质是区别不同物质的依据。

4、变化规律

【问题6】:铁会生锈,铁锈与铁是同一种物质吗?铁在什么情况下容易生锈呢?怎样防止铁生锈?

讨论交流:

三、化学发展史简介

自主阅读:用2分钟阅读书P2-4页了解相应的知识。

讨论交流:化学的发展史:

归纳概括:化学发展的几个阶段:

化学的过去: 化学的现在: 化学的未来:

年份 已知化合物的数目

1900 55万种

1945 110万种(大约45年增加一倍)

1970 236.7万种(大约25年增加一倍)

1975 414.8万种

1980 593万种(大约10年增加一倍)

1985 785万种

1990 1 057.6万种(大约10年增加一倍)

2000 2 630万种

自读完成:绿色化学。对学生进行爱国教育,建设美好家园。

趣味导读

有人说:化学家在从事上帝的工作。因为化学家不仅关心自然界中已经有的元素与物质,而且还创造自然界中没有的新元素与新物质,正在一个“老的自然界”旁边创造一个“新的自然界”。100年来,新分子层出不穷。请看:

由表可见,新化合物的数目飞速增长,这就是化学家的本领。想成为一名化学家吗?就让我们从这里开始吧!

精讲点拨:

【例题1】下列各项内容中,属于化学学科研究范围的是( )

A.培育新的花卉品种,增加观赏价值 B.设计新程序,开发电脑新功能

C.综合利用石油生产优良人造纤维 D.利用指南针确定航海方向

【解析】A项属于生物学研究的内容,B、D项与物理学科有关,而C项利用石油可以加工制成各种新产品,此过程是化学研究的内容之一。【答案】C

【例题2】绿色化学是21世纪化学与技术发展的主导方向,它要求从根本上消灭污染。“绿色销毁”是根据绿色化学思想所采用的无污染销毁。请举例说明什么是“绿色销毁”。

【解析】绿色化学的特点是充分利用资源,减少废物向环境排放,可从源头上消除污染我们可以用秸秆处理、垃圾处理等阐明这些观点。

【答案】秸秆可放入沼气池中,这样不污染环境,同时能得到燃料,不应该焚烧。垃圾应该分类处理,有的可以回收再利用。盗版光盘可以用压路机轧碎后回收利用,盗版书籍可以送造纸厂打成纸浆再利用,假冒伪劣商品可分门别类,回收利用,不应该用焚烧的方法销毁。

【例题3】课本P4页中,鸟与鱼生活在一起,是因为鸟笼使用了一种特殊的高分子薄膜,请你推测制作鸟笼的高分子薄膜必须具备的性质或性能是( )

A.绝热 B.透气 C.导电 D.隔水

【解析】我们知道,鸟生活在天空中,鱼生活在水中。鸟与鱼一起生存,要求制作鸟笼的材料应有良好的透气、隔水性能。

【答案】B、D

达标体验:

1. 当前从全球范围来看,所面临的挑战有健康问题,能源问题,粮食问题,环境问题等。化学家们希望从化学角度,通过化学方法来解决这些问题,为人类的发展与进步做出更大的贡献,化学界所研究的课题很多,其中有:①合成高效化肥; ②新型高效药品的开发; ③研制快速降解的塑料;④寻找高效催化剂在低耗下分解水得到氢气;⑤合成人造皮肤;⑥研制植物营养液进行无土栽培;⑦在无毒、无害的条件下进行化学反应;⑧开发新型制冷剂代替氟利昂;⑨消除汽车有害尾气。请将以上问题归类,并把其课题序号填在相应的横线上。

(1)健康问题: (2)能源问题:

(3)粮食问题: (4)环境问题:

2.下列各项中属于化学学科研究内容的是 ( )

A、培育新品种,增加农作物的产量 B、利用指南针确定方向

C、综合利用石油生产优良人造纤维 D、设计新程序、开发计算机新功能。

3.下列哪位科学家提出了元素周期律并画出了第一张元素周期表( )

A、道尔顿 B、阿伏加德罗 C、拉瓦锡 D、门捷列夫

4. 下列叙述符合绿色化学要求的是( )

A.化工厂的烟囱中排放出未经处理的烟尘 B.将未经处理的废水排放到河流中

C.农民焚烧作物秸秆 D.垃圾分类回收,并进行化学加工再利用

课堂小结:化学研究物质

拓展提升:

1.下列内容不属于化学研究范围的是( )

A开发利用化石燃料 B提高人们的道德水平

C制备无污染洗衣粉 D治理环境污染

2.下列生产中属于化学工艺的是( )

①发明指南针 ②造纸技术 ③烧制陶瓷 ④火药的发明 ⑤青铜器的制造

A、①②③④⑤ B、②③④⑤ C、①②③④ D、③④⑤

3.创立奠定近代化学基础的是( )

A会制造劳动工具 B发现和利用了火

C原子论和分子论的创立 D元素周期律和元素周期表的发现

4.组成自然界的元素只有_______ 多种,到21世纪末人类发现和合成的物质已超过________ 万种。

5.使用材料的变化标志着人类文明的进步。下列用品的材料不是通过化学变化制取的是( )

A铁器 B青铜器 C塑料器具 D石器

布置作业:请上网冲浪或去图书馆查阅或者通过报纸、杂志等途径了解更多的内容。那么化学究竟是对人类社会利多还是弊多,请就此开展一次辩论:

正方:化学有利于人类社会的发展。

反方:化学不利于人类社会的发展。

答案:达标体验:1.(1)②⑤(2)④(3)①⑥(4)③⑦⑧⑨2.C3.D 4.D

拓展提升:1. B 2.B 3.C 4.一百多,3000万 5.D

第一单元 走进化学世界

课题1 物质的变化和性质(课时1)

学习目标:

1.了解物理变化和化学变化的概念及区别,并能运用概念判断一些易分辨的典型的物理变化和化学变化;

2.认识化学变化的基本特征,理解反应现象和本质的联系。

3. 学习重点与难点:物理变化和化学变化的概念与判断。

情景导入:

化学研究________的________、________ 、 __________ 、_________等方面。

引言:我们知道在物质世界里,各种物质之间存在着多种相互作用,也不断发生着变化。例如,水在一定条件下可以变成水蒸气和冰、炎热的夏天食物易腐败、燃料能燃烧、钢铁制品在潮湿的环境会慢慢生锈等。认识物质的性质及其变化的特点,掌握其规律,对于人类认识自然,改造自然是至关重要的。现在我们就来学习物质的变化和性质。

化学是一门以实验为基础的学科,许多化学概念、化学基础知识都是通过实验形成的,因此必须学会观察实验的方法。

一、物质的变化

下面请大家做几个物质变化的实验,主要观察变化前后物质的颜色、状态,列表记录。

【实验】:[实验1-1] 水的沸腾

【变化时发生的现象】:_________________________________________________小结:变化后有无新物质生成?_______

【实验】:[实验1—2] 胆矾的研碎。首先展示胆矾晶体。

【变化时发生的现象】:_________________________________________________

小结:变化后有无新物质生成?_______

【思考】:实验1、2有什么共同特征?

讨论交流:

____________________________________________________________________

【实验结论】:1.________________________________________________叫做

物理变化。

【物理变化特征】:___________________________________.

强调:只是形状、状态(气态、液体、固体)的变化。

讨论交流:生活中哪些属于物理变化呢?

举例:

【实验】:[实验1—3] 研碎前后胆矾的溶解,胆矾溶液与氢氧化钠溶液反应

【变化时发生的现象】:_________________________________

小结:变化后有无新物质生成?_______

【实验】:[实验1—4] 石灰石与稀盐酸反应,二氧化碳通入澄清石灰水,

【变化时发生的现象】:

1、____________________________

2、________________________________

3、_____________________________

小结:变化后有无新物质生成?_______

【思考】:实验3、4有什么共同特征?

讨论交流:

____________________________________________________________________

【实验结论】:2.________________________________________________叫做

化学变化。

【化学变化特征】:__________________________________________________。

强调:化学变化一定生成新物质。

讨论交流:生活中哪些属于化学变化呢?

举例:

3.化学变化伴随的现象:

我们日常看到木材燃烧,铁生锈等都是化学变化。在化学变化过程中除生成其他物质外,还伴随发生哪些现象?

讨论交流:

强调:这些现象常常可以帮助我们判断有没有化学变化发生。

讨论交流:

判断一个变化是物理变化还是化学变化应依据什么?

精讲点拨:

【例题1】下列属于化学变化的是( )

A.电灯通电后发亮 B.从海水中得到食盐 C.食物腐败 D.电热棒工作时发热

【解析】因为化学变化常伴有放热、发光、放出气体、生成沉淀、颜色改变等现象,这些可以帮助我们判断是否有化学变化,但化学变化的基本特征是生成其他物质。在A、B、D的变化前后都没有生成其他物质,因此它们都属于物理变化。而C的食物腐败是由于食物与空气等发生了反应,变成了其他的物质而不能食用,因此属于化学变化。

【例题2】下列四种变化中,其中一种与其他三者有本质区别的是( )

A铁生锈 B水结冰 C煤燃烧 D脂肪酸腐败

【解析】铁生锈是铁变成了铁锈这种新物质,煤燃烧生成了二氧化碳,脂肪酸腐败生成了不同于酸的物质,总之,这三种都生成了新物质。而水结冰只是物质的状态改变了,没有生成新的物质。所以选B。

【例题3】为什么一个苹果被分成许多小块,甚至榨成果汁仍然能吃,而腐烂后却不能再吃?

【解析】苹果被分成许多小块或榨成果汁,只是大小和形状发生了变化,并没有生成新物质,发生了物理变化;但苹果腐烂后生成了新物质,对人体有害,发生了化学变化,所以腐烂的苹果不能吃。

达标体验:

1.下列描述涉及一些物质的变化,其中只涉及物理变化的是( )

A.野火烧不尽,春风吹又生 B.春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干

C.只要功夫深,铁杵磨成针 D.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏

2.下列成语描述的变化中,一定包含化学变化的是( )

A.木已成舟 B.花香四溢 C.烛炬成灰 D.滴水成冰

3.人类需要能量。下列能量转化的例子中不是由化学变化引起的是( )

A.燃气篝火烘烤食物 B.太阳能热水器烧水

C.绿色植物将太阳能转化为化学能 D.煤燃烧发电

课堂小结:

物质的变化

物理变化 化学变化

定义

特征

伴随现象

举例

联系

区别

拓展提升:

1.下列变化中,属于物理变化的是( )

A.家庭自制冰块 B.馒头变馊 C.糯米酿成酒 D .火柴燃烧

2.列变化中,属于化学变化的是( )

A.潮起潮落 B. 海市蜃楼 C. 风起云涌 D .光合作用

3.能用于判断是否发生了化学变化的依据是( )

A.生成新物质 B. 生成沉淀或气体 C.发生颜色变化 D .发光发热

4.下列变化中,前者是物理变化,后者是化学变化的一组是

A.蜡烛燃烧;蜡烛熔化 B.酒精挥发:酒精燃烧

C.空气液化;液态空气汽化 D .铁生锈;铁被腐蚀

布置作业:

(必做题)

1.成语被誉为中华民族语言的瑰宝。下列成语中,涉及化学变化的是( )

A磨杵成针 B死灰复燃 C木已成舟 D积土成山

2.下列各组日常生活中发生的变化,都是化学变化的是( )

A酒精燃烧、蜡烛熔化 B冰雪融化、冰糕变软

C剩饭变嗖、高粱酿酒 D灯泡发光、铁锅生锈

(选做题)

3.一种固体物质受热后变成气态,则这种变化( )

A一定是升华 B一定是化学变化

C不可能发生,固态物质要先变成液态再变成气态

D可能是物理变化,也可能是化学变化

课题1物质的变化和性质(课时2)

学习目标:

1.了解物理性质和化学性质的概念,并能分清哪些是物理性质,哪些是化学性质。

2. 通过对实验现象的观察和分析,学会归纳整理。

3.用化学知识解释日常生活中的一些变化,激发学习化学的兴趣。

情景导入:

水是我们熟悉的物质,你知道水能发生哪些变化,体现了水具有的哪些性质?

(个人思考,同桌交流)

自主学习:用5分钟阅读课本第7至9页内容,找到并划出以下问题:

1.什么是化学性质?

2.什么是物理性质?

3.通常研究的物理性质有____________________________________________。

4.什么是熔点___________________________________________________。

沸点___________________________________________________。

密度___________________________________________________。

压强___________________________________________________。

合作学习:同桌相互检查记忆情况,相互释疑。

讨论交流:表1-1 一些常见物质的熔点和沸点

讨论交流:请同学们举一些日常生活中物质的物理性质的例子。

讨论交流:请同学们举一些日常生活中物质的化学性质的例子。

探究:在描述变化和性质时有什么不同?

强调:在叙述物质的性质时,往往有下列字:能、会、可以、易、难等。

例如:

(1)木柴燃烧—化学变化 木柴能燃烧—化学性质

(2)铁生锈——化学变化

铁(在潮湿的空气里)易生锈——化学性质

铁(在干燥的空气里)难生锈——化学性质

(3)胆矾溶液和氢氧化钠溶液反应—化学变化

胆矾溶液可以和氢氧化钠溶液反应—化学性质

讨论交流:“物理性质”里面含着哪两层含义?

小结:这里不需要发生化学变化有两层含义:一是不需要变化就表现出来的性质;

一是在物理变化中表现出来的性质。例如,颜色、状态、气味、熔点、沸点、密度等都属于物质的物理性质。

探究实验:

观察老师演示(也可由师生共同完成)[实验1-5]探究氧气和氧气和二氧化碳的物理性质和化学性质,观察并记录实验现象(注意:闻气体是的正确操作)。

讨论交流:怎样正确地闻气体的气味?

思考交流:

1.思考:结合自己的生活经验和知识,尽可能多地描述氧气和二氧化碳的性质,试着判断哪些属于物理性质,哪些属于化学性质,利用哪些方法可以区分它们。

交流:小组内交流讨论自己的看法,然后每组派代表发言,班内交流学习。

2.思考:水、二氧化碳、乙醇(俗称酒精)有哪些用途,为什么会有这样的用途?结合自己的生活经验和知识,你还能说出哪些物质的性质和用途?由此可得出什么结论?

交流:小组内交流讨论自己的看法,然后每组派代表发言,班内交流学习。

归纳小结:

归纳总结物质的性质和变化的区别与联系。(个人思考,组内交流并在全班展示)

精讲点拨:

【例题】阅读下列信息:铝是一种银白色的金属,具有金属光泽,质地较软,很容易制成薄片;铝的密度较小(2.7 g/cm3),有良好的导电性和传热性;铝在空气中容易与氧气作用,生成致密的保护层——氧化铝;铝与稀盐酸反应产生氢气。

根据上述信息,请你回答下列问题。

(1)铝的物理性质有____________________________________;

(2)铝的化学性质有 _______________________________________。

【解析】根据是否发生化学变化(化学反应),将物质的性质分为物理性质和化学性质。铝在空气中能与氧气反应生成与铝不同的氧化铝,铝可与稀盐酸反应生成新物质氢气,铝本身也发生改变,这些都属于铝的化学性质;其余则属于它的物理性质。

【答案】(1)银白色、有光泽的金属,质地较软、密度较小,良好的导电性和传热性(2)在常温下可与氧气反应生成氧化铝,可与稀盐酸反应生成氢气。

达标体验:

1.下列有关物质性质的描述中,属于物理性质的是( )

A.碳酸分解生成二氧化碳和水 B.甲烷(天然气、沼气主要成分)极难溶于水

C.乙醇(俗称酒精)可以燃烧 D.水分解生成氢气和氧气

2.下列物质的用途中,主要应用其化学性质的是( )

A.用铁、铝制作炊具 B.用汞(俗称水银)作体温计的指示液

C.用酒精作燃料 D.用铜制作导线

3.下列描述正确的是( )

A.石蜡受热熔化属于化学变化 B.木炭燃烧属于物理变化

C.水银的熔点低属于物理性质 D.金刚石的硬度大属于化学性质

4.手放在一块被火烧烤的板上仍安然无恙,则这块板材具有的性质是( )

A.透气 B.耐高温 C.防水 D.绝热

5.下列性质属于化学性质的是( )

A导电性 B.挥发性 C.可燃性 D.溶解性

6.判断下列描述哪些是物理变化?哪些是化学变化?哪些是物理性质?哪些是化学性质?

A、 铜绿受热时会分解;B、纯净的水是无色无味的液体;C、镁条在空气中燃烧生成了氧化镁;D、氧气不易溶于水且比空气重;E、木棒受力折断。

课堂小结:

拓展提升:

1.下列物质的用途中,主要应用其化学性质的是( )

A.用木材做桌椅 B.用水灭火 C.用汽油作燃料 D.用铝制作电缆 2.古人曾将铅煅打成细细的铅条,作为笔来写字,这也是“铅笔”名称的由来。铅条能象现代铅笔一样写字,这一现象与铅的下列性质有关的是( )

A.硬度小 B.熔点低 C.密度大 D.能导电

3.下列家庭常用品中,可根据哪些物理性质来区别?

(1)盐和糖_______________;(2)铜制品和铁制品_______________;

(3)酒和醋_______________;(4)瓷勺和塑料勺_________________。

4. ①木炭是灰黑色的多孔性固体;②木炭能燃烧;③我国某些地方冬天有时用木炭来取暖;④将木炭粉碎;⑤木炭可制黑火药;⑥取一小块木炭点燃,放入氧气瓶中燃烧,发出白光。上述描述属于物理性质的是__________(填序号,下同),属于物理变化的是_________,属于化学性质的是_____________,属于化学变化的是__________,属于用途的是___________。

5.选用“物理变化、化学变化、物理性质、化学性质”之一,填写下列空格。

(1)通常情况下,氮气是无色无味的气体_________________;

(2)煤气燃烧_________________;(3)玻璃破碎_________________;

(4)铝箔能在空气中剧烈_________________。

6.酒精是一种无色透明,具有特殊气味的液体,易挥发。10g碘可以完全溶解在50g酒精中配成碘酒,酒精还能溶解许多其它物质。点燃酒精灯,在火焰的上方罩一个干燥的烧杯,烧杯内壁出现水珠,又在火焰上罩一附有澄清石灰水的烧杯,烧杯内壁出现白色物质。根据以上文字叙述归纳小结,试回答:

(1)按下列要求各举一例:

酒精的物理性质有 ,酒精的化学性质有 。

(2)推断酒精的一种用途: 。

(3)运输和储存酒精时应注意哪些事项? 。

布置作业:

(必做题)

1.把某种金属用小刀轻轻切下一块放入盛水的烧杯中,观察到该金属与水剧烈反应,并放出热量,本身熔化成银白色的小圆球,浮在水面上。根据以上叙述,

推断该金属的物理性质有:(1)________________(2)____________

(3)___________________(4)_______________________

(5)_____________________;化学性质有________________________。

2.美国科学家卡尔·克里斯特领导的科技小组曾经成功地制取出盐粒大小的N5。在制取N5的实验中,曾发生了爆炸,摧毁了实验室的部分设备。因此,科学家认为:N5与氮气不同,化学性质极不稳定,如果能让这种物质保持稳定,则它可能会成为火箭和导弹的理想燃料。根据以上叙述,回答以下问题:

(1)填表

氮气 N5

物理性质

化学性质

(2)请你想象一下,N5在应用领域的用途______________________。

3.下列氢气的性质中,属于化学性质的是 ( )

A.密度比空气小 B.无色气体 C.能跟氧气反应 D.难溶于水

4.下列叙述中,体现二氧化碳的物理性质的是 ( )

A.二氧化碳能溶于水 B.二氧化碳与水反应生成碳酸

C.二氧化碳可以用来生产碳酸型饮料 D.二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊

5.下列物质的用途,所利用的性质与另外三种有根本区别的是( )

A.氢气用于填充气球 B.干冰用于人工降雨

C.煤用于作燃料 D.铜丝用作电线

(选做题)

6.市场上销售一种不粘锅炊具,内壁涂有一层叫聚四氟乙烯的物质。请推测做涂层的聚四氟乙烯可能具有的性质。(至少答2条)

课题2 化学是一门以实验为基础的科学(课时1)

学习目标:

1.认识学习化学的一个重要途径是实验,初步学会对实验现象进行观察和描述。

2.能有意识地从日常生活中发现一些有探究价值的问题,并能在教师指导下根据实验方案进行实验,通过对实验现象的观察和分析得出有价值的结论。

3.能体验到探究活动的乐趣和学习成功的喜悦,并进而体会到化学学习的特点是关注物质的性质、变化、变化过程及其现象等。

4、认识到合作与交流在科学探究中的重要作用。

情景导入:观察四大发明图片,观察古代的一些化学器具。

讨论交流:其中哪些发明与化学有关,了解化学史。

得出结论:化学是一门以___________为基础的科学。学习化学的一个重要途径是__________,通过对它的__________、__________、__________等,可以发现和验证化学原理,学习科学探究的方法并获得化学知识。

活动与探究1:观察和描述――对蜡烛及其燃烧的探究

讨论交流:【观看图片】:(个人思考,同桌交流)

说出对蜡烛有哪些认识?(多角度)

合作学习:

学生提出自己对蜡烛有哪些不明白的问题,互相解答。

自主学习:

用3分钟阅读课本第12页内容,明确实验探究的目的、方法和步骤。

合作探究:

小组合作,进行实验。

可以按课本第12页的提示进行实验观察,也可以增加或更改某些实验观察的内容,并对观察的现象进行描述记录,填写表格。

探究步骤 对现象的观察和描述

点燃前 探究蜡烛的物理性质

燃着时 观察燃烧时现象并进行图1-10和 图1-11实验

熄灭后 进行图1-12 实验

讨论交流:

讨论交流:

将你填写的表格与同学们交流,比一比谁观察到的现象越多,谁的描述越详细越准确,善于发现别人的长处,并改进自己的短处。

【展示提升】

通过对蜡烛及其燃烧的探究活动,你感受到化学学习的哪些特点?

【深入探究】:蜡烛熄灭时的白烟成分是什么呢?

【实验】:

【现象】:____________________________________。

【结论】:____________________________________。

这个探究活动体现了化学学习的以下特点:

(1)关注____________________________________;

(2)关注____________________________________;

(3)关注____________________________________。

精讲点拨:

【例题】小明在探究蜡烛燃烧的过程中,发现罩在火焰上方的烧杯内壁被熏黑。他的以下做法中你认为不合适的是( )

A.反复实验,并观察是否有相同的现象

B.查资料,了解石蜡的主要成分,探究生成的黑色物质是什么

C.因与本次实验目的无关,故不予理睬

D.询问老师或同学,讨论生成黑色物质的原因

【解析】化学是以实验为基础的科学,在实验中往往会发生一些意外的现象,千万别轻易忽略这些细节,许多发明和发现都是源自实验中发生的与期望不符合的现象或数据。历史上很多科学家就是从类似的意外发现中,不断地探究进而取得了令人羡慕的成就。我们也应该培养严谨、求实、勇于创新的科学态度,这也是学好化学的前提。在探究过程中,除了实验和观察外,查找资料、与他人交流等也同样是获得证据的重要方式。因此A、B、D的做法都是可取的。

【答案】C

达标体验:

1.把一根火柴梗平放在蜡烛火焰中约1 s~2 s后取出,能观察到 ( )

A、均匀的变黑 B、与外焰接触部分被烧黑

C、与内焰接触部分被烧黑 D、与焰心接触部分被烧黑

2.蜡烛是由 和 组成的,蜡烛的颜色是 ,形状 。硬度较 ,气味是 ,蜡烛不溶于水,把蜡烛放入水中,蜡烛 (填浮在水面或沉入水底),蜡烛的密度比水 (填大或小)。

3.蜡烛燃烧既发生了 变化又发生了 变化,火焰分 层, _ 最暗, 部分的温度最高, 部分温度最低。将干燥的烧杯放在蜡烛火焰上方,烧杯内壁有 生成,迅速向烧杯中倒入澄清石灰水振荡,

澄清石灰水变 ,说明蜡烛燃烧生成 和 两种物质。

4. 1元硬币的外观有银白色的金属光泽,一些同学认为它可能是由铁制成的。在集体讨论时,有同学提出“我们可以先拿磁铁来吸引一下”。就“拿磁铁来吸引一下”这一过程而言,属于科学探究中的( )

A、实验 B、假设 C、观察 D、推理

课堂小结:

活动探究的要素:提出问题 猜想与假设 制定计划、设计实验 进行实验 收集证据 解释与结论 反思与评价

表达与交流

拓展提升:

1.蜡烛燃烧刚熄灭时产生的白烟是什么?

问题:蜡烛刚熄灭时,总会有一缕白烟冒出,它的成分是什么呢?有人提出了以下假设:A白烟是燃烧时生成的二氧化碳

B白烟是燃烧时生成的水蒸气

C白烟是石蜡蒸气凝成的石蜡固体小颗粒

实验:(1)吹灭蜡烛,立即用一个蘸有澄清石灰水的烧杯罩住白烟,其目的是为了验证假设 (填序号),但是这样做并不能得出正确的结论。原因是 。

(2)吹灭蜡烛,立即用一块干而冷的玻璃片放在白烟上,玻璃片上没有出现水雾,说明白烟不是 。

(3)吹灭蜡烛,立即用燃着的木条去点白烟(注意不要接触烛芯),发现蜡烛重新被点燃,说明白烟具有可燃性,这是为假设 提供了证据。同时可排除假设 ,因为 。

2.为探究酒精灯火焰不同部住的加热效果,李明同学取来3支试管,分别编号为A、B、C。向试管内各加入3 mL 水,进行了如下实验:

(1)把A试管底部放在酒精灯火焰上方约3 cm处加热;

(2)把B试管底部放在酒精灯外焰部分加热;

(3)把C试管底部放在酒精灯灯芯处加热。

实验结果如下表:

试管编号 A B C

水沸腾所用时间(S) 90 30 45

你由此得出的结论是_________________,根据这一结论你对用酒精灯加热的建议是:_____________________________________________________________。

3.设计一个实验方案:证明液化石油气燃烧后生成二氧化碳和水。只要求写出操作、现象和结论。

布置作业:

(必做题)

1.不属于蜡烛燃烧实验现象的是( )

A.火焰分为三层,外层最亮 B.熄灭后有白烟产生

C.生成二氧化碳和水 D.罩在火焰上的烧杯内壁出现白雾

2.自1985年起,每年的9月10日确定为教师节。晚唐诗人李商隐的诗句“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”歌颂了人民教师为人民教育事业鞠躬尽瘁的高风亮节。 目前有些蜡烛生产厂家宣传的广告词“不流泪的蜡烛”──即蜡烛熔化后不会从周围流下,你相信吗?说明原因。

(选做题)

3.仔细观察化学实验现象,常常会发现意想不到的现象。某同学用干冷的烧杯罩在酒精灯火焰上方(酒精燃烧生成二氧化碳和水),烧杯壁上出现水珠,过一会儿,火焰逐渐减弱,移开烧杯火焰又恢复正常。他想了想用一氧化碳做了相同的实验(一氧化碳燃烧生成二氧化碳),观察到没有水珠出现,火焰仍然逐渐减弱。

(1)你认为火焰变微弱的原因可能是_______________________________________。

(2)该同学用一氧化碳做相同实验的目的是_______________________________

课题2 化学是一门以实验为基础的科学(课时2)

学习目标:

1.认识到科学探究既需要观察和实验,又需要进行推理和判断,培养分析能力。

2.培养学生严谨的科学态度和学习科学探究方法,培养自我反思的能力,以及对自己的探究报告进行修改并使之完善的能力。

知识准备:

预习该探究活动的内容,并在家里利用吸管、瓶子、盆子等进行收集呼出的气体的操作练习,你还存在哪些问题?(组内交流)

情景导入:

我们人既吸入气体也呼出气体,人吸入气体和呼出气体一样吗?

讨论交流:

我们吸入的是空气——含有氧气、水蒸气和其它杂质气体和尘粒等,而其中__________是人体需要的,呼出的气体中它可能没有或很小。从生物学中我们已经道人和动物呼出大量的__________,所以我们判断呼出的气体中,它的含量比吸入的空气高。人和动物的呼吸系统是湿润的,呼出的气体中水分的含量比吸入的空气__________。

【提出猜想与假设】:

1、人呼吸需要氧气,则呼出气体中氧气含量将__________;

2、人呼出二氧化碳,则呼出气体中二氧化碳含量会__________;

3、呼出气体中水蒸气的含量可能增加或减少或基本不变。

自主学习:用3分钟阅读课本P14页相关资料:

1.氧气可以使带火星的木条__________,木条燃烧越旺,说明氧气越__________。

2.二氧化碳可以使澄清的石灰水变成__________,浑浊越多,二氧化碳越______。

3.二氧化碳可以使燃着的木条__________。水蒸气在常温下易凝结成_____。

自主学习:

用3分钟阅读课本第14--16页内容,明确实验探究的目的、方法和步骤。

合作探究:

实验方案,小组合作,进行实验探究并完成探究报告。

【实验过程】: 用排水法收集两瓶人呼出的气体,取两个空集气瓶,其中为空气。

【步骤1】:向1瓶空气和1瓶呼出的气体中各滴入数滴澄清石灰水,振荡。

【现象】:呼出的气体使澄清石灰水变浑浊,滴入到空气中的石灰水无明显变化.

【结论】:呼出的气体中含有__________的二氧化碳。

【步骤2】:将燃着的木条分别插入空气和呼出的气体中。

【现象】:空气中,木条持续燃烧,而在呼出的气体中,木条很快熄灭.

【结论】:空气中含氧气量__________,呼出气体中含氧气量__________。

【步骤3】:取两块干燥的玻璃片,对着其中一块呼气。

【现象】:呼气的玻璃片上出现一层水雾,放在空气中的玻璃片无水雾出现。

【结论】:呼出的气体中含水量__________,空气中的水蒸气__________。

完成探究报告:

对人体吸收的空气和呼出气体的探究(完成探究报告或自制报告)

探究报告探究活动名称:____________________________________________________探究活动目的:____________________________________________________用品(可自选):___________________________________________________

步骤 现象 分析

结论:__________________________________________________________________________问题和建议:______________________________________________________________

讨论交流:

全班交流展示探究报告,反思交流。(小组派代表发言)

精讲点拨:

【例题1】市场上销售的碳酸饮料中,溶有大量的二氧化碳气体。请你设计实验方案验证打开瓶盖时冒出的气泡中含有二氧化碳。将实验设计及相关内容填入下表中。

实验过程 实验现象 实验结论

【解析】要检验冒出的气体中含有二氧化碳,可利用二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊的性质来检验。

【答案】

实验过程 实验现象 实验结论

打开汽水瓶盖,塞上带导管的橡皮塞,导管另一端伸入一支装有澄清石灰水的试管中 澄清石灰水变浑浊 冒出的气泡中含有二氧化碳

【例题2】镁是一种银白色金属,它可以在空气中点燃。取一段用砂纸打磨过的镁带用坩埚钳夹住,在酒精灯上点燃,发出耀眼的白光,放出大量的热,生成的氧化镁是一种白色的固体粉末。根据上述有关镁的叙述回答下列问题:

(1)镁带在空气中燃烧,由_______生成________(填物质的颜色、状态),该过程发生了____________(填“物理变化”或“化学变化”);

(2)镁带燃烧时的现象是____________________________________________。

【解析】(1)镁带燃烧前是银白色金属,燃烧后生成的氧化镁是白色固体粉末,所以该过程生成了其他物质,发生了化学变化;(2)注意:不要将实验现象的描述与对实验现象的分析、推测、结论等相混淆。例如,描述实验现象时,不应直接指明生成物的名称。本题中镁带在空气中燃烧,生成氧化镁是实验结论,而生成一种白色固体粉末才是实验现象。

【答案】(1)银白色金属,白色固体粉末,化学变化(2)发出耀眼的白光,放出大量的热,生成一种白色固体粉末。

达标体验:

实验步骤及现象 结论

把一只干燥的冷烧杯罩在酒精灯上,观察到烧杯内壁出现水雾 说明酒精燃烧时生成了______________

用手触摸上一步骤中的烧杯底部,感觉___________ 说明酒精燃烧时有热量放出_________________

用塑料软管向一杯盛有澄清石灰水的烧杯内吹气,发现石灰水变浑浊 说明呼出的气体中含有___________

1.能使带火星的木条复燃的是( )A.空气 B.二氧化碳 C.水蒸气 D.氧气

2.常用于检验二氧化碳气体的物质是( )

A.食盐水 B.澄清石灰水 C.纯净水 D.蔗糖水

3.蜡烛在空气中燃烧生成了( )A.水 B.二氧化碳 C.水和二氧化碳 D.灰烬

4.将燃着的木条分别伸入右图所示的a、b两个集气瓶中,出现的现象是( )

A. a熄灭、b变旺 B. a变旺、b熄灭 C.都变旺 D.都熄灭

5.通过探究“我们吸入的空气和呼出的气体有什么不同”实验,得出结论正确的是( )

A.吸入的气体全部是氧气 B.呼出的气体全部是二氧化碳

C.呼出的气体极易溶于水 D.呼出的气体里含有较多水蒸气

6.填表:

课堂小结:

1.通过探究实验可以得出:

(1)呼出的气体中有较多的二氧化碳和水,较少的氧气;(2)空气中有较多的氧气,较少的二氧化碳和水;

2.可以设计实验证明上面的结论。

拓展提升:

1.在学习植物细胞结构时,我们经常利用显微镜把细胞分解为细胞壁,细胞质,细胞膜,细胞核等几个不同部分来认识,这种方法属于 ( )

A、比较 B、归纳 C、理性思维分析 D、实验分析

2.1998年,诺贝尔化学奖授予了科恩(美)、波普尔(英),以表彰他们在理论化学领域作出的重大贡献。他们的工作使实验和理论能够共同协力探讨分子体系的性质,使整个化学领域经历了一场革命性的变化。下列说法正确是 ( )

A、化学不再是纯实验科学 B、化学不再需要实验

C、化学不做实验,就什么都不知道 D、未来化学的方向还是经验化

3. 二氧化碳可以使澄清的石灰水变成 ;还可以使燃着的小木条 。

4.为证明某空杯内充满着空气,小红同学把杯口向下使杯子浸没在盛水的盆里,她将观察到的现象是________________________。

布置作业:

(必做题)

1.一氧化氮是大气污染物,但少量的一氧化氮在人体内具有扩展血管、增强记忆的作用。实验室收集一氧化氮只能用排水法收集。对一氧化氮的猜想或评价正确的是( )

A易溶于水 B可能极易与氧气反应 C易与水反应 D有害无利

(选做题)

2.某实验测出的人呼吸各种气体的体积分数如下表所示:

气体 吸入气体 呼出气体

X 78% 75%

氧气 21% 15%

二氧化碳 0.03% 3.68%

水 0.06% 5.44%

其他 0.91% 0.88%

请你回答:(1)因参与人体新陈代谢而消耗的气体是__________。

(2)请你证明:呼出的气体中含有水蒸气,你的验证方法是____

____________________________

________________________________________________________。

(3)请你分析:X气体在呼吸过程中没有参与化学反应,但在呼出的气体中体积分数却减小了,原因是____________________________________________。

3.写一篇化学日记:我用实验证明了自己呼出气体的成分。

课题3走进化学实验室(课时1)

学习目标:

1.掌握最基本的实验操作方法。

2.了解常用仪器的名称、使用范围。

3.了解化学实验对探究的重要性及在科学研究中的重要地位。

情景导入:

可以先组织学生参观化学实验室,在此基础上讨论实验室里的有关常识,然后组织学生练习一些基本操作。

1.认识常见的仪器:

将全班同学分成四个小组轮流参观:

1组观察实验室的布局,仔细阅读墙上的张贴物;

2组进实验准备室,仔细记录在准备室里看见的主要仪器;

3组进入药品贮放室,仔细观察药品是怎么贮存的?为什么要这样贮存?

4组参观贮放易燃、易爆、有毒物品的设备并记录贮存方法。

讨论交流:

1. 你看见了哪些易燃、易爆、有毒物质?易燃、易爆、有毒物品为什么要单独贮放?为什么要加双锁,双人到齐才能打开?

2.为什么要放那么多的黄沙?

讨论交流:

1.走进实验室,你通常能见到一些什么状态的药品,它们一般盛放在什么仪器内?(个人思考,组内交流)

2、你认识下列仪器并能说出它们的用途以及使用时的注意事项吗?

(个人思考,组内交流)

自主学习:

用2分钟阅读课本P18页内容,解决以下问题:

(一):固体药品的取用:

(1):固体药品通常保存在 ,取用固体药品一般用 。有些块状固体应用 取。用过的药匙要立刻 以备下次再用。

(2):把密度较大的块状固体或金属颗粒放入玻璃容器时,应先把容器 ,把 ,再把容器 。

(3):往试管装入固体药末时,可先使试管 ,把盛有药品的药匙(或纸槽)小心送至 ,然后 。

讨论交流:

1.如何将块状的药品(如石灰石)装入大试管中?

2.如何将粉末状的药品(如碳酸钠)装入试管中?

【观察思考】

小组内成员进行实验操作,其他同学观察并记录该同学实验过程。

【思考交流】

1.对于没有说明用量的实验,药品应取用多少?

2.刚才的实验操作中哪些同学做得比较规范,哪些同学出现了错误,怎样改正?

(二):液体药品的取用:

讨论交流:

回忆日常生活中,我们怎样将一种饮料从瓶子倒到杯子中而不滴洒?

自主学习:

用2分钟阅读课本P19-20页内容,解决以下问题:

1.取用一定量的液体药品,常用 量取体积。量液时,量筒必须 ,视线要与量筒内 ,再读取液体的 。

2.胶头滴管的使用。取用少量的液体可用 ,取液后的滴管,应保持橡胶乳头在______,不要_____ 防止 ,沾污_________或 ;不要把滴管放在 或 ,以免 。用过的胶头滴管应立即用______________ 以备再用。

3.如何将细口瓶内的液体(如水)倒入到试管中?

4.如何取用35mL的水?用到哪些仪器?

【观察思考】

小组内成员进行实验操作,其他同学观察并记录该同学的实验过程。

讨论交流:

1、 细口瓶的塞子为什么要倒放在桌子上?

2、 倾倒液体时,瓶口为什么要紧挨着试管口?应该快速倒还是缓慢地倒?

3、 拿细口瓶倒液体时,为什么带有标签的一面要朝向手心处?

4、 倒完液体后,为什么要立即盖紧瓶塞,并把瓶子放回原处?

思考交流:

量取液体时,如果视线没有与量筒内液体的凹液面的最低处保持水平,而是采取用仰视或是俯视的方法,将会对读数产生怎样的影响?

精讲点拨:

【例题】下列操作正确的是( )

A.将剩余的药品倒入下水道 B.未经清洗的滴管再吸取别的试剂 C.可以用品尝的方法区别实验室中的蔗糖和食盐 D.量筒只用来量取液体的体积,不能用作反应容器

【解析】 实验剩下的药品应该放在指定的容器中,而不能直接倒入下水道;未经清洗的滴管再吸取别的试剂,会污染别的试剂;蔗糖和食盐作为厨房里的调味品可以食用,但作为实验室里的化学药品却不能品尝。 【答案】D

达标体验:

1.取用固体药品一般用 ,有些块状的药品要用 夹取。有些粉末状的药品还可以用 直接送到试管底部。

2.量取液体时,视线要与 保持水平。取用少量液体时还可以用 。

3.下列药品的取用,需要药匙的是( )A酒精 B小石块 C植物油 D食盐

4.某学生用量筒量取液体,量筒放平稳,而且面对刻度线,初次仰视液面读数为19ml,倒出部分液体后,俯视液面读数为11ml,则该学生倒出的液体的体积是( )A、8ml B、大于8ml C、小于8ml D、无法确定

5.怎样把粉末状的药品装入试管中

课堂小结:

拓展提升:

1.体温计是一种常用的医疗仪器,给体温计消毒时,应该( )

A、用自来水冲洗 B、在沸水中煮20-30 min

C、用医用酒精棉球擦拭 D、在火焰上灼烧

2.把碳酸钠粉末装入试管中,正确的操作是( )

A. 用镊子 B.用玻璃棒 C.用药匙或纸槽送入 D.直接倒入

3.实验时,不宜用作化学反应容器的仪器是( )

A.量筒 B.集气瓶 C.试管 D.烧杯

4.下列实验操作正确的是( )

A.没有说明药品用量时,固体、液体都可以取任意量

B. 用试管夹时,将试管夹从试管口往下套,夹在试管中上部

C.实验用剩的药品要放回原瓶,以免浪费药品

D.实验室取用固体药品一般用药匙,有些块状固体可用镊子

5.要准确量取8 ml的液体,需选用的量筒是( )

A. 10 ml B. 25 ml C. 50 ml D. 100 ml

布置作业:

(必做题)

1.用50 ml的量筒量取45 ml水时,采用俯视的读法,则量取的水的实际体积是( )A、45 ml B、大于45 ml C、小于45 ml D、无法确定

2.实验室里,盛放配制好的食盐水的仪器是( )

A、烧杯 B、广口瓶 C、试管 D、细口瓶

3.要把试剂瓶里的食盐放进试管,正确的方法是( )

A、用镊子夹取送入试管 B、直接向试管中倾倒

C、先倒在手上,然后再塞进试管 D、用药匙或纸槽将食盐放进试管

4.向试管里添加稀盐酸时,先将瓶塞拿下,______________ 在桌上,拿瓶子时,瓶上的标签要________________ ,瓶口要________________ 试管口,缓慢地向试管中倒入稀盐酸,倒完后,立即_____________________ ,并把瓶子_________ 。

5.做完实验后,对于用过的废液,你认为正确的处理方法是 ( )

A、拿出实验室 B、放回原试剂瓶

C、倒入废液缸 D、留在实验台上,为下次用

(选做题)

6.评价下列实验操作的后果:

将铁钉投入竖直的试管中:

7.游戏:以小组为单位,从初中化学常用仪器抽取若干仪器,让学生蒙住双眼,用手来摸,能说的最快、最全、最准的为优胜者。

课题3走进化学实验室(课时2)

学习目标:

1.能进行给物质加热、洗涤仪器等基本实验操作。

2.进一步培养良好的实验习惯。

3.认识化学实验的目的和意义,了解实验的注意事项。

4. 体会到严谨的科学态度,合理的实验步骤,正确的操作方法是实验成功的关键。

情景导入:

1.在实验室里我们通常使用什么仪器对物质进行加热?(个人思考,组内交流)

2.在实验室里(1)哪些常见的仪器可以直接加热,(2)哪些仪器需要垫上石棉网才能加热,(3)哪些仪器不能加热?(个人思考,组内交流)

自主学习;

1.酒精灯的使用方法:用3分钟阅读课本第20页酒精灯的使用方法,归纳使用酒精灯应注意哪些方面的问题?

使用酒精灯时的注意事项:

(1)绝对禁止 。

(2)绝对禁止 。

(3)向灯里添加酒精时,不能超过酒精灯容积的 。

(4)用完酒精灯,必须 ,不可用嘴去吹。

(5)不要碰倒酒精灯,万一洒出的酒精在桌上燃烧起来,不要惊慌,应立刻 。

(6)酒精灯的火焰分为 、 、 。其中 温度最高。因此,应用外焰部分进行加热。

【实验1-9】点燃酒精灯,按照课本第21页实验1-9进行实验。

讨论交流:

为什么熄灭酒精灯时不能用嘴吹灭?

实验探究:

按照课本第21页活动与探究进行实验。

讨论交流:

1、 加热试管里的液体时,能否将试管口对着人?为什么?

2、 如果试管外壁有水的话,能否不擦干直接加热?为什么?

3、 将液体加热至沸腾的试管,能否立即用冷水冲洗?为什么?

2.物质的加热:

用酒精灯给物质加热时的注意事项:

⑴给液体加热可以用 ;给固体加热可以用 等。有些仪器如集气瓶、量筒、漏斗等不允许用酒精灯加热。

⑵如果被加热的玻璃容器外壁有水,应 ,然后加热,以免容器炸裂。

⑶加热的时候,不要使玻璃容器的底部跟灯芯接触,也不要离得过远,距离过近或过远都会影响加热效果。烧得很热的玻璃容器,不要 ,否则可能破裂。也不要直接放在实验台上,以免烫坏实验台。

⑷给试管里的固体加热,应该先进行 。预热的方法是:在火焰上来回移动试管。对已固定的试管,可移动酒精灯。待试管均匀受热后,再把灯焰固定在放固体的部位加热。

⑸给试管里的液体加热,也要进行预热,同时注意液体体积最好不要超过试管容积的 。加热时,使试管倾斜一定角度(约45度角)。在加热过程中要不对地移动试管。为避免试管里的液体沸腾喷出伤人,加热时切不可让 。

【观察思考】

观察给固体物质的加热装置,思考下列问题:

【归纳总结】

1.总结给固体物质加热的方法:

2.总结给液体物质加热的方法:

【自主学习:

用2分钟阅读课本P22-23页洗涤仪器部分,回答下列问题:

1.用完的仪器为什么要洗涤?

2.以试管为例,说明如何洗涤仪器?

3.仪器洗涤干净的标志是什么?

自主学习

用2分钟阅读课本P152-153页内容,回答下列问题

1、托盘天平的使用方法:

2、常见仪器的连接有哪些?

讨论交流:

在称量药品时不慎将药品放在右盘,砝码放在左盘,会造成怎样的结果?

精讲点拨:

【例题1】小明同学用酒精灯给试管里的液体加热,实验后发现试管破裂了,请你帮他分析可能导致试管破裂的错误操作。

【解析】 用酒精灯给物质加热,一定要掌握酒精灯使用的常识和注意事项,要严格按照实验要求操作。实验过程中如果操作不当,将会导致试管破裂,这主要是由于试管受热不均匀或骤冷骤热引起的。

【答案】加热前试管外壁水滴没有擦干;没有预热;加热时试管底部触及灯芯;实验后将热的试管立即放入冷水中冲洗等。

【例题2】下列叙述中表示玻璃仪器洗涤干净的是( )A.光亮透明B.内壁上的水成股流下C.内壁上有水珠 D.内壁上的水既不聚成水滴,也不成股流下

【解析】玻璃仪器是否洗净,是根据其内壁附着的水来判断,如果内壁附着的水既不聚成水滴,也不成股流下,而是均匀分布形成一层水膜,表示仪器已洗干净。达标体验:

1.与蜡烛的火焰相比,酒精灯的火焰也分为 、 、 三个部分。其中 部分的温度最高。

2.玻璃仪器洗涤干净的标志是 。

3.请把下列相关内容用短线连接起来:

刚加热后的试管直接放在实验台上 在火焰上来回移动

加热时玻璃容器外壁有水 液体喷出伤人

加热时玻璃容器离灯芯太远 移动酒精灯

给不固定的试管加热 玻璃容器炸裂

给已固定的试管加热 烫坏实验台

加热试管中的液体时对着自己或别人 影响加热效果

课堂小结:

拓展提升:

1. 下列实验操作中正确的是( )

A B C D

2.下列仪器中不可直接加热的是( )A.试管 B.烧杯 C.燃烧匙D.蒸发皿

3.下列使用酒精灯的操作中正确的是( )

A.用燃着酒精灯去点燃另一只酒精灯 B.加热结束用灯帽盖灭酒精灯火焰

C.用加热试管内液体时,试管口可随意朝向 D.向燃着的酒精灯里添加酒

4.下图是实验室常用的仪器,请用图中仪器的名称按要求填空:

(1)用于夹持试管的仪器是 ;(2)取用粉末状药品时一般选用 ;

(3)用于吸取和滴加少量液体的是 (4)常用于给物质加热的仪器是 ;(5)既可用作反应容器又能直接受热的是 ;

(6)用来收集和贮存少量气体时需用 。

5.用量筒量液体时,量筒必须 ,视线要与量筒内液体的_________________保持水平,如果仰视的话,将会使读数 。

6.不能用已燃着的酒精灯去引燃另一只酒精灯的原因是 __,一旦洒出的酒精在桌面上燃烧起来,不要惊慌,应立刻 。

布置作业:(必做题)

1.在用酒精灯加热时,不能将玻璃仪器与灯芯接触,其原因是( )

A、灯芯温度太高会使玻璃熔化破裂 B、灯芯温度低,会使玻璃受热不均而破裂

C、酒精灯会熄灭 D、造成酒精大量挥发浪费

2.下列实验操作错误的是( )

A、洗涤玻璃仪器一定要连洗几次,直到干净

B、加热试管中的冷水,可以不预热直接对准试管底部加热

C、滴瓶上的滴管是不能用来吸取其他试剂的

D、熄灭酒精灯,只能灯帽盖灭

(选做题)3.取5毫升水并加热至沸腾,试回答下列问题:

(1)需要用哪些化学仪器(标明主要仪器的规格)?

(2)需要经过哪些基本实验操作才能完成上述实验?

绪言与第一单元走进化学世界-复习学案

复习目标:

1.知道化学是研究物质的组成、结构、性质及变化规律的自然科学。

2.能区别化学变化和物理变化及化学性质和物理性质。

3.初步学会对实验现象进行观察和描述的方法,书写探究活动(或实验)报告。

4.能进行药品的取用,加热、洗涤等基本实验操作,初步养成良好的实验习惯。5.通过具体活动探究,认识到化学学习特点是关注物质的性质、变化过程及现象。

知识梳理:

1.化学变化和物理变化

(1)什么叫化学变化?列举生活中常见事例3~4个。

(2)什么叫物理变化?列举生活中常见事例3~4个。

2.化学性质和物理性质

(1)什么叫化学性质?列举2~3例。

(2)什么叫物理性质?我们一般从哪些方面描述物质的物理性质。

3.科学探究的一般步骤和方法是什么?

4.实验室里有哪些常见的仪器,说明它们的用途以及使用时的注意事项。

5.固体药品的取用:

(1)如何粉末药品装入试管?

(2)块状或颗粒装药品如何装入玻璃容器?

6.液体药品的取用

(1)怎样将细口瓶中的液体倒入试管中?

(2)如何用量筒量取一定体积的液体,正确读出量筒内液体的体积数?

7.给物质的加热

(1)酒精灯的使用注意事项:

(2)如何对液体进行加热?

(3)如何对固体进行加热?

8.仪器的洗涤

(1)怎样洗涤仪器?

(2)仪器洗涤干净的标志是什么?

典例精析:

【例题1】 下列变化中属于化学变化的是( )。

A. 电灯泡通电后亮了 B. 矿石由块状碾成粉末C. 煤炭在燃烧 D. 汽油在挥发

【解析】: A中电灯泡通电后亮了,虽有光有热产生,但整个过程中并没有新的物质生成,当断电之后,灯泡仍是灯泡,所以,属于物理变化。B仅是外形上变化。D仅是状态上的变化,都是明显的物理变化。而C的变化就不同了,煤燃烧后产生了二氧化碳和水蒸气,还留下灰烬,这些都是与煤不相同的物质,故属于化学变化。

【例题2】下列关于各物质的叙述中,其中属于物质的化学性质的是()。

A. 铁在潮湿空气中生锈了B. 石蜡受热会熔化C. 铜绿加热后会变黑D. 酒精挥发了

解析:性质是物质本身所具有的属性,而变化是表现性质的过程。注意辨析性质和变化的关系,是本题的关键所在。A、D是表现性质的过程(注意叙述中的“了”),属于物质的变化;B、C是叙述物质的属性,属于物质的性质。B中石蜡的性质是不需经过化学变化所表现出来的,属于物理性质;而C中铜绿的性质,是发生化学变化(反应)后所表现出来的,应属化学性质。故答案应选C。

【例题3】下面一段关于碱式碳酸铜受热的描述中,分析下列①~⑥前画有横线的文字,判断它们属于A~E中的哪一种情况,请将正确答案的序号填入括号中:

A. 反应条件 B. 反应现象C. 物质的化学性质 D. 物质的物理性质E. 反应的结果

给绿色粉末状的①( )碱式碳酸铜加热②( ),绿色粉末逐渐变成黑色③(),管壁出现小水珠,同时,也有气体放出④( )。这是生成了氧化铜、水和二氧化碳⑤( );说明碱式碳酸铜受热能分解出新的物质⑥()。

【解析】:描述碱式碳酸铜的颜色、状态是指它的物理性质,对其进行加热,是指该反应所需要的条件;在发生化学变化过程中观察到物质的颜色变化、或有气体放出、或有水珠等都属于反应中的现象,这一化学变化生成什么物质,这说的是反应的结果(或结论),通过这一变化的过程,说明了该物质具有什么样的化学性质,即变化反映出了物质的性质。故正确答案是:①D,②A,③B,④B,⑤E,⑥C。

【例题4】下列实验基本操作或事故处理,正确的是( )。

A. 为了节约药品,将用剩的药品放回原试剂瓶 B. 酒精灯打翻着火,用湿抹布扑盖

C. 玻璃仪器用水冲洗三遍就可以 D. 药品直接放在天平托盘上称重

【解析】:避免事故发生就应规范操作:用剩的药品不能放回原试剂瓶,是为了避免污染原试剂;玻璃仪器用水冲洗三遍不一定就干净了,必须符合干净的标准。有腐蚀性的药品直接放在天平托盘上称重对天平托盘有腐蚀。答案:B

归纳总结:

一、变化和性质:

1.物理变化和化学变化

这两种变化虽各不相同,但二者又是相互联系,相互渗透的。二者常常相伴发生,有的变化既包含物理变化,又包含化学变化。在化学变化过程中一定同时发生物理变化,但在物理变化过程中不一定发生化学变化。

2.物理性质与化学性质

物质的性质与变化是有着密切的联系。一种物质能够发生哪些变化(指化学反应),全是由物质本身具有的性质决定的,如镁带具有可以“燃烧”的性质,当镁带只要在空气中达到了着火点的条件时,它就会发生“燃烧”这种变化(反应)。反之,物质的变化又是对物质性质的反映。

二、化学实验

化学实验中常用仪器的名称、用途和使用方法,药品的取用,物质的加热操作、玻璃仪器的洗涤等都是中考热点。

1.考查识图。根据题给仪器图形写仪器名称。

2.考查使用。简述某仪器或基本操作的用途和注意事项等。

3.考查判断。判断实验基本操作的正误、实验目的或先后顺序。

4.考查思维能力。分析反常实验现象的产生原因;预测违规实验操作的后果;判断实验结果的合理性等。

智能训练:

1、“绿色化学”要求从根本上减少或杜绝污染。下列做法中符合绿色化学理念的是( )A、实验中未说明药品用量时,取用较多量药品进行实验

B、实验室将废液直接倒入下水道 C、对废旧电池作深埋处理,消除其污染

D、化工生产中使原料尽可能地转化为产品

2、下列变化,属于物理变化的是( )

A、铁锅生锈 B、冰雪融化 C、粮食酿酒 D、蜡烛燃烧

3、下列各图是初中化学的几个实验操作,其中正确的是( )

A B C D

4、关于仪器的用途,下列叙述中不正确的是( )

A.试管可以用作反应容器 B.托盘天平可以称量物质质量

C.量筒可以用作稀释浓硫酸的容器 D.玻璃棒可以用来搅拌液体

5、下列实验操作不当的是( )

A.将烧碱放在已知质量的烧杯里用托盘天平称量

B.将试管夹从试管底部往上套,夹在试管的中上部

C.振荡试管时.用手紧握试管,拇指堵住试管口,上下晃动

D.滴加液体时,滴瓶滴管的尖端不能触及已加过其它试剂的试管内壁

6、图2所示实验操作正确的是( )

7、用下列序号填空:

①烧杯 ②试管 ③胶头滴管 ④燃烧匙 ⑤量筒,能直接加热的玻璃仪器 ;吸取或滴加少量液体的仪器 ;取用6.8ml某溶液的操作所用到的仪器 。

拓展提升:

1.下列各组仪器,能在酒精灯火焰上直接加热的一组是( )

A. 烧杯、蒸发皿 B.水槽、量筒 C.蒸发皿、试管 D.集气瓶、燃烧匙

2.下列有关生活常识的说法中,正确的是( )

A.用完后的废电池应该集中回收处理 B.天然果汁中不含任何化学物质

C.绿色食品是指颜色为绿色的食品 D.“白色污染”是指白色粉尘造成的污染

3.有一次上课时,小明觉得很闷、呼吸不畅。他想“可能是教室里二氧化碳的含量较多的缘故,应该用石灰水来检验一下”。就“可能是教室里二氧化碳的含量较多的缘故”而言,属于科学探究中的( )A.实验 B.假设 C.观察 D.做结论

4.下列说法不正确的是( )

A.绿色化学是指与绿色植物有关的化学 B.人类利用化学合成了上千万种物质

C.化学实验是学习化学、探究化学的一个重要途径

D.化学在材料、能源、环境和生命科学等方面发挥着重要的作用

5.下列生活中常见的现象,属于化学变化的是( )

A.冰雪融化 B.自行车钢圈生锈 C.蜡烛受热熔化 D.瓷碗破碎

6.下列性质属于纸张化学性质的是( )A.白色 B.不溶于水C.可燃 D.易撕碎

7.下列物质不能溶于水,且密度比水小的是( )A.食盐B.蔗糖 C.铁丝D.石蜡

8.小明同学完成了给液体加热试验后,想试着加热固体:他取了一支试管,加入 蔗糖固体后放在酒精灯上加热,但过了一会儿,却发现试管破裂。请你帮他分析一下,造成试管破裂的原因可能有哪些?(至少写两种)

布置作业:写一篇化学日记:今天,我走进了化学的世界

《绪言与第一单元走进化学世界》测试题

一、选择题:

1、化学研究的对象与物理、数学、地理等其他自然科学的研究对象不同。取一块大理石可以从不同角度进行研究,以下不是化学研究领域的是( )

A.大理石由什么成分组成 B.大理石的产地在哪里

C.大理石有什么性质和用途 D.大理石的微观结构如何

2、下列观点你认为不正确的是 ( )

A、世界是由物质组成的,物质是由微观粒子构成的

B、运动是绝对的,而静止是相对的

C、人类的活动不仅充分利用了自然原来就有的物质,还创造许多新物质

D、绿色化学就是指研究绿色蔬菜的化学

3、2001年9月11日,美国发生了恐怖分子劫机撞击世贸组织和五角大楼的事件。研究事件中发生的一系列变化,其中属于化学变化的是 ( )

A、飞机撞击大楼造成玻璃纷飞 B、飞机中的航空煤油燃烧引起爆炸

C、房屋钢筋熔化 D、大楼倒塌

4、用试管加热固体时,因操作不正确而出现试管炸裂的现象,其原因可能是( )

A、加热前试管外壁干燥 B、加热不均匀,局部温度过高

C、试管口略向下倾斜了 D、试管夹夹在试管中上部了

5、下列关于铜的性质描述中,属于化学性质的是( )

A、铜一般呈红色 B、铜能导电 C、铜能传热 D、铜在潮湿空气中易形成铜绿

6、胆矾是一种蓝色晶体,胆矾受热时易失去结晶水,成为白色固体硫酸铜,在工业上精炼铜、镀铜等都应用胆矾。上述对胆矾的描述中,没有涉及的是 ( )

A制法 B物理性质 C化学性质 D用途

7、某些玻璃仪器,为保证其密闭性,常常把玻璃的接触面处磨毛(也称磨砂),下列仪器中已经过了磨毛处理的是 ( )

A、量筒 B、集气瓶 C、烧杯 D、锥形瓶

8、读量筒中液体体积时,某同学俯视读数为20 mL,则实际为 ( )

A、大于20 ml B、小于20 ml C、为20 ml D、无法判断

9、经过一段时间的化学学习, 你认为下列不属于化学这门科学研究范畴的是( )

A、物质的组成和结构 B、物质的变化和性质

C、物质的运动状态 D、物质的用途和制取

10、量取76 ml水,最好选用下列哪种仪器( )

A、滴管 B、10 ml量筒 C、20 ml量筒 D、100 ml量筒

11、下列说法不正确的是( )

A、实验时,用剩的药品要放回到原试剂瓶中,以免浪费

B、实验时,如果没有说明液体药品的用量时,应取1~2 mL

C、给试管里的液体加热时,试管要与桌面成45度角

D、用量筒量取液体时,应使视线与量筒内液体的凹液面的最低处保持水平

12、①蜡烛的颜色、②烛芯的长短、③蜡烛的长短、④蜡烛的粗细,以上可以影响到烛火强弱的是( )

A、②④ B、①③ C、①②③④ D、①③④

13、下列提示的内容与化学有关的是( )

①节日焰火 ②塑料制品 ③液化气煮饭 ④医药药品

A、①③ B、②④ C、①②③④ D、③

14、古诗是古人为我们留下的宝贵精神财富。下列诗句中涉及物理变化的是( )

A.野火烧不尽,春风吹又生 B.春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干

C.只要功夫深,铁杵磨成针 D.爆竹一声除旧岁,春风送暖入屠苏

15、下列变化一定是化学变化的是( )

A、燃烧 B、放热 C、变色 D、爆炸

16、给50ml液体加热,需要使用的仪器是下列中的( )

①试管 ②烧杯 ③试管夹 ④酒精灯 ⑤蒸发皿 ⑥石棉网 ⑦铁架台(铁圈)⑧坩埚钳 A ①③④ B ②④⑦ C ②④⑥⑦ D ④⑤⑧

17、日常生活中常见到下列现象,其中发生化学变化的是( )

A 冬天的早晨,玻璃窗上出现美丽的窗花 B 自行车轮胎在烈日下爆裂

C 牛奶放置时间过长会结块 D 用电热壶烧开水

18、关于“绿色化学”特点概述错误的是( )

A、采用无毒无害的原料,生产有利环保、人体健康、安全的产品。

B、在无毒、无害的条件下反应,减少废物向环境排放。

C、充分利用能源、资源,提高原子利用率、使原料的原子都成为产品。

D、充分利用绿色原料进行化工生产,产出绿颜色产品。

19、下列关于物质的描述中,属于物理性质的是

A、镁条能燃烧 B、氮气在通常状况下没有颜色

C、氧气可以支持燃烧 D、二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊

20、与化学实验成功无必然联系的因素是( )

A 严谨的科学态度 B 科学的实验方法

C 合理的实验步骤和操作方法 D 偶然的巧合

二、填空题:

21、生活中处处有化学,你留心了吗?请完成下列空白。

(1)①金属铜是__________色,水是________色,空气是________色;

②下列物质在通常状况下的状态:食盐_______,二氧化碳_____,汽油_____;

③生活中有很多物质具有气味,试举两例_________________________。

④豆油浮在水面上,说明豆油的密度____________水的密度;

⑤请按下列要求各举两例能燃烧的物质:

固体____________;液体________________;气体___________。

(2)厨房化学:

①小强已经长大了,看见妈妈非常辛苦,就尝试着帮助妈妈做家务活。有一次,妈妈吃完饭后,他争着要刷碗,你能告诉他怎样才能确定碗洗干净了呢?

他还告诉妈妈:

②用完醋后,要将醋瓶的瓶盖立即 ,并使醋瓶的标签 。

③向锅内倒油时,要将油瓶盖_________放在桌面上。

22、从一支燃着的蜡烛,可观察到很多现象。下图是燃烧中的烛 火,试回答下列问题。

(1)图中凹下的A部分,是固态、液态还是气态?_____。

(2)图中B部分的变化,下列描述中较符合实际的是____。

①固态变液态 ②液态变气态 ③固态变气态

(3)甲、乙、丙三部分温度最高的是_____________,最亮的是__________,温度最低的是______。欲使烧杯内的水温度上升较快,则应利用火焰的_______加热。

(4)用一个干烧杯罩在火焰上方,在烧杯内壁上很快有一层___________,说明蜡烛燃烧时有______________生成。把另一个蘸有澄清石灰水的烧杯罩在火焰上方,发现杯壁上的石灰水变________________,证明蜡烛燃烧时还有_____生成。

(5)把一块碎瓷片放在蜡烛火焰的内焰中,有________色的________生成,说明内焰燃烧不充分,有部分碳没有被氧化。

(6)用一空纸筒罩在烛火的外面,观察到有大量_______________产生,说明了____________________________________。

23、某同学探究动物的呼吸作用,如图所示实验装置足

以维持实验中小白鼠的生命活动,忽略水蒸气和温度变化对实验结果的影响,经数小时后发现__________,U形管的液面A处_________,B处____________。实验结束后,将燃着的木条伸入放小白鼠的瓶中,发现_____________。该实验说明动物吸入______,呼出______________。

三、实验探究题:

24、植物不但进行光合作用,也同时进行呼吸作用。为了比较二者的不同,有人设计了如实验。在一晴朗的早晨,选取大小相似的同种植物两盆,在花盆上各放入一杯澄清的石灰水,然后把其中一盆用无色透明的塑料袋罩住,放在阳光下;另一盆则用黑色塑料袋罩住,放在阴暗处(如图所示)

傍晚,在塑料袋上都剪一小口,并插入燃着的木条试验,发现A中木条比B中更亮;而A中的石灰水保持澄清,B中变浑浊。

(1)A中木条燃烧更旺,说明A中_______更多,说明阳光照射下植物主要发生______作用。

(2)A中石灰水保持澄清,而B中变浑浊,说明B中__________更多,从而说明在缺少光照条件下,植物主要发生_________作用。

(3)很多人喜欢在天刚蒙蒙亮时到茂密的树林中进行晨练,请你结合该实验谈谈看法________________________________________________。

25、甲同学为了研究酒精的性质,作了如下探究,请你把他的探究情况加以完成。

(1)观察酒精灯内酒精的颜色和状态________________。

(2)闻一闻它的气味_________________。

(3)用滴管吸取一些酒精滴入盛有少量水的试管中,可观察到___________。

(4)用火柴点燃酒精灯,发现__________,然后把干燥而冷的烧杯罩在酒精灯火焰上方,发现______________;把烧杯倒过来立即注入少量澄清石灰水,振荡后发现石灰水______________。

(5)归纳:在常温常压下,酒精是_________色,透明的______体,有_______气味,__________于水。酒精点燃时能生成__________和_______________。

26、在阳光照射下绿色植物进行光合作用,吸收二氧化碳,放出氧气。为了探究阳光对光合作用的影响,同学们在种植蔬菜的塑料大棚内选定了实验区域,收集空气样品并进行实验。现有备选仪器:集气瓶、橡皮管、盛满水的水槽、烧杯、漏斗等,请回答下列有关问题。

(1)用上述仪器如何收集大棚内的空气样品?

(2)如果没有上述仪器,是否能用其他用具代替?如何操作?

参考答案:

课题一 物质的变化和性质(课时1)

达标体验:1.C 2.C 3.B 拓展提升:1.A 2.D 3.A 4.B

布置作业:1.B 2.C 3.D

课题一 物质的变化和性质(课时2)

达标体验:

1.B 2.C 3.C 4.D 5.C

6.物理变化:E 化学变化:C 物理性质:BD 化学性质:A

拓展提升:

1.C 2.A 3.(1)味道(2)颜色 (3)气味 (4)质地、硬度

4.物理变化:④ 化学变化:⑥ 物理性质:① 化学性质:②

用途:③⑤

5.(1)物理性质 (2)化学变化 (3)物理变化 (4)化学性质

6.(1)酒精是一种无色透明,具有特殊气味的液体,易挥发等选其中之一。能燃烧。(2)作燃料。(3)低温、密封保存。

布置作业:

1.物理性质:(1)质软 (2)银白色 (3)常温下是固体 (4)密度比水小

(5)熔点低

化学性质:能与水反应。

2.(1)

氮气 N5

物理性质 常温下无色气体 常温下是固体

化学性质 稳定 极不稳定

(2)成为火箭和导弹的理想燃料

3.C 4.A 5.C 6.无毒,耐高温。

课题2 化学是一门以实验为基础的科学(课时1)

达标体验:

1.B 2.石蜡,棉芯,白色,圆柱,小,无味,浮在水面,小。

3.物理,化学,三,焰心,外焰,焰心,水珠,浑浊,水,二氧化碳, 4.A

拓展提升:

1.(1)A 蜡烛燃烧产生的二氧化碳会使澄清的石灰水变浑浊

(2)水蒸气 (3)C A 二氧化碳不支持燃烧。

2.酒精灯的外焰温度最高。加热时,应将加热物体放在酒精灯的外焰部分。

3.将液化石油气点燃,在其火焰上方罩一个干冷的小烧杯,发现内壁出现小水珠,证明燃烧生成水;在其火焰上方罩一个内壁蘸有澄清石灰水的小烧杯,发现澄清石灰水变浑浊,证明燃烧生成二氧化碳。

布置作业:

1.C 2.不相信。因为蜡烛燃烧时都是先熔化为液体,再受热变为气体燃烧。

3.(1)烧杯内氧气的含量逐渐减少(或燃烧产生的二氧化碳聚集在烧杯内)

(2)在酒精燃烧产生的火焰上方罩上烧杯后,火焰逐渐减弱,可能是酒精燃烧产生的水蒸气造成的,用一氧化碳做相同的实验可以排除这种可能。

课题2 化学是一门以实验为基础的科学(课时2)

达标体验:1.D 2.B 3.C 4.B 5.D 6.

水

发烫

二氧化碳

拓展提升:

1.D 2.A 3. 浑浊,熄灭 4.水不能完全充满整个杯子。

布置作业:1.B 2.(1)氧气;(2)向一个干燥的玻璃片上哈气,会出现水雾;

(3)呼出的气体中二氧化碳、水蒸气明显增多了。

课题3走进化学实验室(课时1)

达标体验:

1.药匙,镊子,纸槽;2.量筒内液体的凹液面的最低处,胶头滴管

3.D 4.B 5.将试管略微倾斜,将盛有药品的药匙或小纸槽小心地送入试管底部,然后将试管直立起来,让药品全部落入试管。

拓展提升:

1.C 2.C 3.A 4.D 5.A

布置作业:

1.C 2.D 3.D 4.倒放,向着手心,紧挨着,盖紧瓶塞,放回原处。5.C

6.铁钉将试管底打破。

课题3走进化学实验室(课时2)

达标体验:

1.外焰、内焰、焰心,外焰;2. 内壁上附着的水既不聚成水滴,也不成股流下

3.

刚加热后的试管直接放在实验台上 在火焰上来回移动

加热时玻璃容器外壁有水 液体喷出伤人

加热时玻璃容器离灯芯太远 移动酒精灯

给不固定的试管加热 玻璃容器炸裂

给已固定的试管加热 烫坏实验台

加热试管中的液体时对着自己或别人 影响加热效果

拓展提升:

1.A 2.B 3.B 4.(1)试管夹(2)药匙 (3)滴管 (4)酒精灯 (5)试管

(6)集气瓶

5.放平,凹液面的最低处,偏小 6.酒精易洒出,引起失火;用湿抹布扑盖。

布置作业: 1.B 2.B 3.(1)10ml量筒,滴管,酒精灯,试管,试管夹

(2)液体的取用,液体的加热

绪言与第一单元-复习学案

智能训练:

1.D 2.B 3.B 4.C 5.C 6.A 7.②④;③;③⑤

拓展提升:

1.C 2.A 3.B 4.A 5.B 6.C 7.D

8.(1)试管外壁有水;(2)没有预热就直接加热。

《绪言与第一单元测试题》

一、选择题:(每小题2分,共40分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B D B B D A B B C D

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 A A C C A C C D B D

二、填空题:(共35分)

21、(1)①紫红,无,无 ;②固态,气态,液态 ③食醋、白酒 ④小于;

⑤煤、棉花;汽油、酒精;煤气、液化石油气。

(2)①碗内壁附着的水,既不聚成水滴,也不成股流下,这就算洗干净了。

②盖严,向外;③倒

22、(1)液态;(2)①(3)丙、乙、甲,外焰;(4)水雾,水,浑浊,二氧化碳;(5)黑,炭黑;(6)黑色物质,蜡烛燃烧不充分,可产生黑色炭黑。

23、小白鼠呼吸困难或死亡;上升,下降。木条熄灭,氧气,二氧化碳。

三、实验探究题:(共25分)

24、(1)氧气,光合;(2)二氧化碳,呼吸;(3)夜间一直到清晨没有阳光,植物一直进行呼吸作用,空气中氧气含量相对较少,不利于身体健康。

25、(1)无色,液体;(2)有特殊香味;(3)酒精易溶于水;(4)酒精能燃烧;有水珠出现;变浑浊;(5)无;液;特殊香味,易溶,水和二氧化碳。

26、(1)将集气瓶里装满水,带到大棚里,把水倒掉,再盖上玻璃片就行。

(2)可用注射器。将注射器内的气体推出,抽取棚内气体,然后用石蜡封口。

第二单元 我们周围的空气

课题1 空气(课时1)

学习目标:

1. 通过“测定空气里氧气含量”实验,练习实验操作、观察和分析推理能力;

2.记住空气中的各种组成成分及其含量;

3.通过对空气、氧气等几种常见物质的比较,理解纯净物、混合物的概念,并能对物质进行简单的分类。

情景导入:(独立思考后,写出答案,组内进行交流汇总)

1.酒精能在空气中燃烧,说明空气中含有__________;澄清石灰水长期放置在空气中就会变浑浊,说明空气中含有 ________ ;夏天当我们从空调房间走出来时,眼镜会变得一片模糊,说明空气中也含有__________。

2.你对空气有哪些了解?(如:含有那些成分?有什么样的外观?性质?等等)

3.中医疗法中有“拔火罐”,当医生进行诊疗时,火罐可吸附在病人的皮肤上,经过一段时间起到缓解病痛的作用。你能简单分析一下为什么“火罐”可以吸附于人的皮肤表面吗?

自主学习:

用2分钟阅读课本P26“空气是由什么组成的”。

讨论交流:

1.空气是一种单一的物质吗?

2.拉瓦锡研究空气成分的实验中,当密闭容器中将汞连续加热12天后,发生了什么现象?

3.实验中提到:容器内空气的体积大约减少了1/5,又是通过什么现象得知的呢?

4.已知拉瓦锡加热至12天时,发生的反应可以用文字表达式表示如下:

汞+氧气 氧化汞(红色固体粉末)

将上述实验得到的红色粉末再放入密闭容器中加强热,即可得到汞(Hg)和氧气(O2)。

请写出此反应的文字表达式:

一、认识空气的成分:

【实验探究】:空气中氧气体积含量的测定

(1)将图2-3所示集气瓶水面上的容积划分为五等份,并加以标记。