高中语文必修三习题精选

图片预览

文档简介

语文必修三 习题精选

林黛玉进贾府

1.下列词语中画线字的注音有错误的一项是( )

A.敕造(chì) 阜盛(fǔ) 内帏(wéi) 宫绦(tāo)

B.盥洗(guàn) 两靥(yè) 忖度(cǔn) 瞋视(chēn)

C.懵懂(měng) 贾赦(shè) 绾着(wǎn) 便宜(biàn)

D.錾银(zàn) 戏谑(xuè) 驯骡(xùn) 罥烟(juàn)

2.下列句中画线的词语释义不正确的一项是( )

A.第三个身量未足,形容尚小(体态、容貌)

B.身体面庞虽怯弱不胜,却有一段自然的风流态度(风韵)

C.丫头老婆们不好了也只管告诉我(妻子)

D.我带了外甥女过去,便也便宜(方便)

3.下面两段文字可见黛玉关于读书的事前后说法矛盾。下列解说中不正确的一项是( )

(甲)贾母因问黛玉念何书。黛玉道:“只刚念了《四书》。”黛玉又问姊妹们读何书。贾母道:“读的是什么书,不过是认得两个字,不是睁眼的瞎子罢了。”

(乙)宝玉便走近黛玉身边坐下,又细细打量一番,因问:“妹妹可曾读书?”黛玉道:“不曾读,只上了一年学,些须认得几个字。”

A.听了贾母的话,黛玉自觉失言,因而小心更正。B.反映了黛玉的机警、聪明和细心。

C.对贾母之言出自亲情,对宝玉之言出自谦虚。D.反映了黛玉“步步留心,时时在意”的心理状态。

4.贾宝玉对林黛玉有“四问”:间读书、问名、问字、问玉,为什么把“问玉”放在最后,分析恰当的一项是( )

A.因为人们交往,往往是先问一般情况,如姓名、干什么等,而后问到实质的问题,这样安排符合礼俗常情。

B.因为“问王”是由“问名”、“问字”引发而来的,把“问玉”放在最后,以便水到渠成形成高潮,突出人物的思想性格。

C.因为先问读书、问名、问字,最后问玉,可以使情节波澜起伏,跌宕生姿。

D.因为这两个人名字中都有“玉”,宝玉又身佩“通灵宝玉”,因而引起宝玉对“玉”的联想,所以把“问玉”放在最后顺理成章。

5.对贾宝玉“摔玉”这一举动的思想意义,分析最准确的一项是( )

A.体现了贾宝玉对封建宗法制度和封建迷信的反叛精神。

B.体现了贾宝玉对“男尊女卑”的封建世俗观念的挑战。

C.体现了贾宝玉背叛封建社会、渴望男女平等和个性解放的性格。

D.体现了贾宝玉对封建礼教的叛逆性格和对林黛玉的爱慕之情。

6.贾府人物众多,通过林黛玉的眼情不可能—一介绍,必须有详有略,有虚有实,有集体介绍,有单独介绍。下面分析不恰当的一项是( )。

A.贾母、王熙凤、宝玉是贾府中的重要人物,因此通过林黛玉的眼睛详细介绍。

B.作者详写的人物有王熙凤、贾宝玉、林黛玉,略写的人物有贾母、王夫人、邢夫人、李纨、贾氏三姐妹。

C.实写的人物有黛玉、宝玉、凤姐等,贾赦、贾政等贾府主要人物暂未出现,虚写交待。

D.作者对主要人物宝玉、黛玉、凤姐作单独介绍,其余在这个场会尚不需要突出的,只作集体介绍。

7.下面的人物语言最能表现贾宝玉叛逆性格的一句是( )

A.“除《四书》外,杜撰的太多,偏只我是杜撰不成?”

B.“虽然未曾见过他,然我看着面善,心里就算是旧相识,今日只作远别重逢,亦未为不可。”

C.“什么罕物,连人之高低不择,还说‘通灵’不‘通灵’呢!我也不要这劳什子了!”

D.“家里姐姐妹妹都没有,单我有,我说没趣;如今来了这么一个神仙似的妹妹也没有,可知这不是个好东西。”

8.对王熙凤和贾宝玉两个主要人物的出场亮相分析不当的一项是( )。

A.凤姐是未见其人,先闻其声;宝玉是未闻其声,先写其人。

B.凤姐主要是正面描写,宝玉是正面描写和侧面烘托相结合。

C.凤姐出场是“形神兼备”,极尽自我表演之能事;宝玉出场是先写“形”,再出场是由“形”写到“神”

D.宝玉的出场是由他在贾府中的特殊的地位、身份和性格特点决定的。凤姐的出场是为了迎合贾母的欢心。

9.对这篇小说的环境描写解说不当的一项是( )。

A.这篇课文的环境描写,采用“登堂入室”法,一步步从外表深入内里,有层次地介绍宏伟的外观,豪宅的布局,华贵的陈设,展现人物活动的典型环境。

B.课文对贾府的环境都是通过林黛玉的一双眼睛而描绘的,连林黛玉都为之惊奇,更能突出贾府“与别家不同”的典型环境。

C.课文的环境描写揭示了贾府荣华富贵的来源和社会地位,特别是对“荣禧堂”的描写,更突出地表现了这一点。

D.这篇课文的环境描写是与人物描写交叉进行的。因林黛玉初进贾府,自然要各处拜望,这才使环境描写和主要人物出场亮相有机结合,但没有让封建统治者的代表贾政及时出场是一个败笔。

10.下面对《林黛玉进贾府》一文的解说和判断,有误的一项是( )

A.选自《红楼梦》第三回,《林黛王进贾府》这个题目是教材编者加的。

B.《红楼梦》原名《石头记》,是一部具有高度思想性和高度艺术性的伟大的现实主义作品,其作者为清朝作家曹雪芹。

C.《林黛玉进贾府随过林黛玉所见所闻,介绍了贾府—大批主要人物,初步描绘了人物活动的典型环境。

D.文中介绍人物笔法多变,疏密相间,有洋有路,虚实结合,加评写贾母、凤组、宝玉、王夫人,虚写贾赦、贾政等等。

11.下面对《红楼梦》主题理解最恰当的一项是( )。

A.小说以贾、史、王、薛四大家族的兴衰为背景,以封建叛逆者贾宝玉、林黛玉的爱情悲剧为线索,反映了封建社会末期腐败、罪恶的社会现象和各种尖锐的社会矛盾。揭示了我国封建社会走向衰亡的历史趋势。

B.小说通过贾府由极盛到衰败的过程,表现富贵如过眼云烟、万事转头空的哲理。

C.《红楼梦》通过描绘一批纯洁少女的悲惨遭遇,揭示了封建社会妇女的苦难,表现了红颜薄命的普遍现象。

D.《红楼梦》通过贾府由盛转衰,再归复崛起的叙述,真实地表现了世间万物“物极必反”的朴素真理。

12.贾宝玉和林黛玉相会,作者对宝玉的服饰作了细致的描写,而对林黛玉的服饰却只字未提,这是为什么?对此分析正确的一项是( )

A、黛玉的服饰平常,没有什么特点。B、女孩细心常留意细节,男孩则不注意这些细节。

C、即便是男孩的服饰也极尽夸张,足见贾府的不同一般。

D、宝玉眼中,衣服裙裾是不屑之物,故视而不见。

11、一语未完,只听后院中有笑语声,说:“我来迟了,不曾迎接远客!”这句话突出了什么

A、王熙凤的平易近人。 B、王熙凤的笑容可掬,性格开朗。

C、王熙凤在贾母面前得宠专权的特殊身份。

D、王熙凤的狂妄自大,为刻画她的性格作铺垫。

12、黛玉初到贾府:“步步留心,时时在意,不肯轻易多说一句话,多行一步路,惟恐被人耻笑了她去。”这段心理描写可以看出她的性格是( )

A、满怀忧愁,沉默寡言。 B、安分守己,多愁善感。

C、明哲保身,孤芳自赏。 D、自尊自重,处处小心。

读语段,完成习题。

①王夫人道:“……我不放心的最是一件:我有一个孽根祸胎,是家里的‘混世魔王’,……你只以后不要睬他,你这些姊妹都不敢沾惹他的。”

②面若中秋之月,色如春晓之花,鬓若刀裁,眉如墨画,面如桃瓣,目若秋波。虽怒时而若笑,即瞋视而有情。

③无故寻愁觅恨,有时似傻如狂。纵然生得好皮囊,腹内原来草莽,潦倒不通世务,愚顽怕读文章。行为偏僻性乖张,那管世人诽谤。

1.这三段文字都是描写宝玉的。①是 描写,用的是 的手法;②是 描写,用的是 的笔调,突出宝玉的 ;③是模拟 的口吻写的,突出宝玉的 性格,这是宝玉的 特点,用的是 的手法。

2.“潦倒不通世务,愚顽怕读文章”是说( )

A.穷困失意,懒惰愚笨 B.愚笨顽皮,不通人情世故

C.厌弃功名,否定封建正统 D.不学无术,不懂儒家经典

3.“行为偏僻性乖张,哪管他人诽谤”是说( )

A.独立不羁,要求个性解放 B.性格孤僻,不肯服从管教

C.桀骜不驯,追求与众不同 D.固执任性,我行我素

4.对这三段文字所用的修辞手法,解说不正确的项是( )

A.三段都用了比喻修辞手法 B.②③两段都用了对偶修辞手法

C.除对偶外,②段还用了排比、比喻 D.③段作了反语

阅读下列一段文字,完成15——18题。

这熙凤携着黛玉的手,上下细细打谅了一回,仍送至贾母身边坐下,因笑道:“天下真有这样标致的人物,我今日才算见了!况且这通身的气派,竟不象老祖宗的外孙女儿,竟是个嫡亲的孙女,怨不得老祖宗天天口头心头一时不忘。只可怜我这妹妹这样命苦,怎么姑妈偏就去世了呢!”说着便用帕拭泪。贾母笑道:“我才好了,你倒来招我。你妹妹远路才来,身子又弱,也才劝住了,快再休提前话。”这熙凤听了,忙转悲为喜道:“正是呢!我一见了妹妹,一心都在他身上了,又是喜欢,又是伤心,竟忘记了老祖宗。该打,该打!”又忙携黛玉之手,问:“妹妹几岁了?可也上过学?现吃什么药?在这里不要想家,想要什么吃的、什么玩的,只管告诉我;丫头老婆们不好了也只管告诉我。”一面又问婆子们:“林姑娘的行李东西可搬进来了?带了几个人来?你们赶早打扫两间下房,叫他们去歇歇。”

15、下面加点的字若要换,可换成什么词最合适?( )

①打谅 量 ②通身 全 ③气派 气势 ④怨不得 怪

16、王熙凤见黛玉这一段精彩的表演,可归纳为“笑、哭、喜、问、吩咐”等几折,对这段的描写分析,错误的一项是( )

A、表现了她对寄人篱下的黛玉的真心喜爱和对弱者的出于人性的同情。

B、表现了她在贾府威重令行,敢于“放诞无礼”的地位。

C、表现了她善于逢迎讨好贾母的性格特点。

D、表现了她喜好弄权以显示自己精明能干的特点。

17、王熙凤是个八面玲珑极会说话的聪明人,文中哪句话最能显示她的这一特点?

答:

18、王熙凤问黛玉和问婆子们的话目的是什么?

①

②

阅读下列一段文字,完成19——23题

宝玉便走近黛玉身边坐下,又细细打量一番,因问:“妹妹可曾读书?”黛玉道:“不曾读,只上了一年学,些须认得几个字。”宝玉又道:“妹妹尊名是哪两个字?”黛玉便说了名。宝玉又表字。黛玉道:“无字。”宝玉笑道:“我送妹妹一妙字:莫若‘颦颦’二字极妙。”探春便问何出。宝玉道:“《古今人物通考》上说:‘西方有石名黛,可代画眉之墨。’况这妹妹眉尖若蹙,用取这两个字,岂不两妙!”探春笑道:“只恐又是你的杜撰。”宝玉笑道:“除了《四书》外,杜撰的太多,偏只我是杜撰不成?”又问黛玉:“可有玉没有?”众人不解其语,黛玉便忖度着因他有玉,故问我有也无,因答道:“我没有玉。你那玉也是件稀罕物儿,岂能人人皆有?”宝玉听了,登时发作起狂病来,摘下那玉就狠命摔去,骂道:“什么罕物!连人之高低不择,还说通灵不通灵呢!我也不要这劳什子了!”吓的众人一拥争去拾玉。贾母急的搂了宝玉道:“孽障!你生气,要打骂人容易,何苦摔那命根子!”宝玉满面泪痕哭道:“家里姐姐妹妹都没有,单我有,我说没趣;如今来了这么一个神仙似的妹妹也没有,可知这不是个好东西。”

19、宝玉给黛玉取字“颦颦”,并说“岂不两妙”。这“两妙”指什么?

①

②

20、宝玉骂“通灵宝玉”“连人之高低不择”,与文中哪句话相呼应?

答:

21、贾母问黛玉念何书,黛玉如实回答:“只刚念了《四书》。”可是她回答宝玉却说:“不曾读……些须认得几个字。”这是什么原因?

答:

22、黛玉这种改口回答,反映了她什么性格特点?

答:

23、“摔玉”这一举动有什么含义?

答:

24、《红楼梦》中有一副著名的对联,但这副对联贾宝玉最反感,这是哪副对联?

答:

25.在宝黛初会这段文字中,主要从四点写了宝玉的言行,请各用两个字分别概括

(1)________(2)__________(3)__________(4)___________

26.宝玉被探春讥笑说他“杜撰”时,他笑道:“除《四书》外,杜撰的太多,偏只我是杜撰不成?”这反映了宝玉怎样的性格?

答:

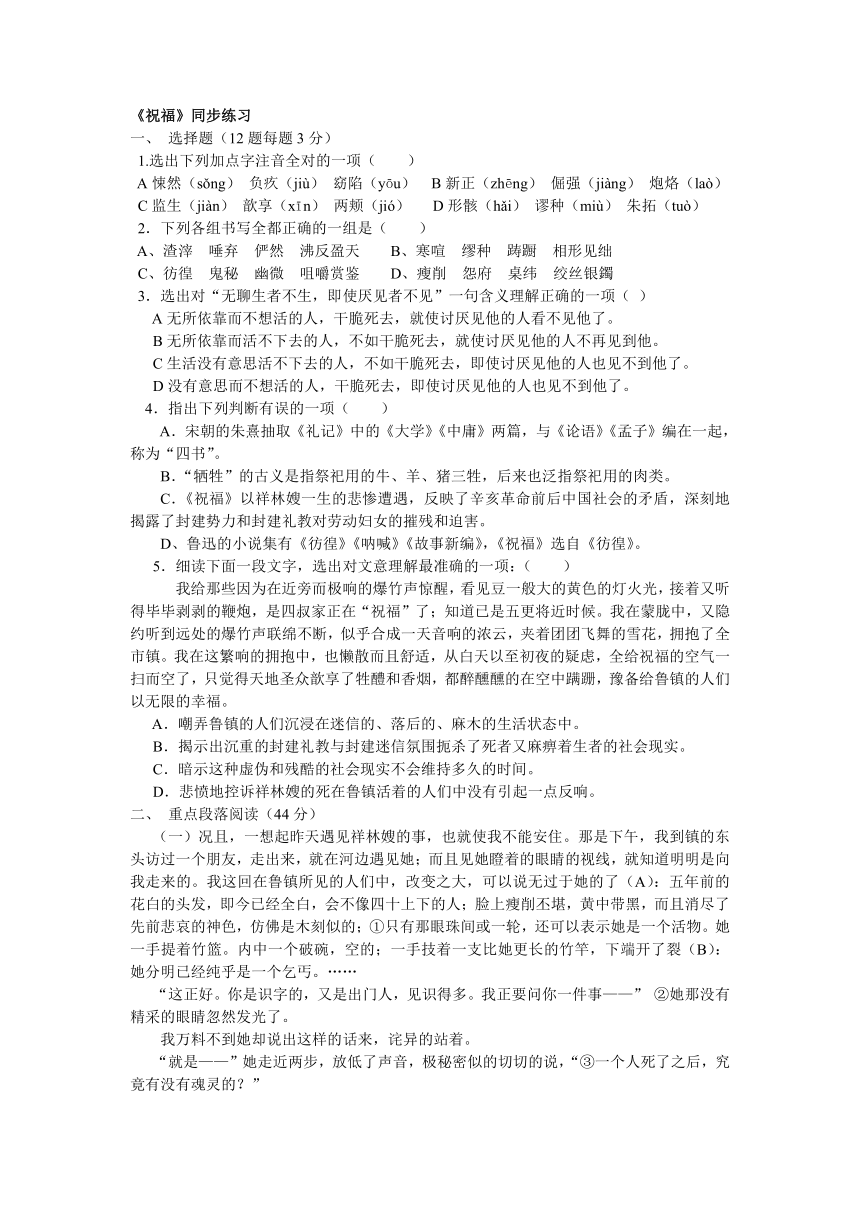

《祝福》同步练习

一、 选择题(12题每题3分)

1.选出下列加点字注音全对的一项( )

A悚然(sǒng) 负疚(jiù) 窈陷(yōu) B新正(zhēng) 倔强(jiàng) 炮烙(laò)

C监生(jiàn) 歆享(xīn) 两颊(jió) D形骸(hǎi) 谬种(miù) 朱拓(tuò)

2.下列各组书写全都正确的一组是( )

A、渣滓 唾弃 俨然 沸反盈天 B、寒喧 缪种 踌蹰 相形见绌

C、彷徨 鬼秘 幽微 咀嚼赏鉴 D、瘦削 怨府 桌纬 绞丝银鐲

3.选出对“无聊生者不生,即使厌见者不见”一句含义理解正确的一项( )

A无所依靠而不想活的人,干脆死去,就使讨厌见他的人看不见他了。

B无所依靠而活不下去的人,不如干脆死去,就使讨厌见他的人不再见到他。

C生活没有意思活不下去的人,不如干脆死去,即使讨厌见他的人也见不到他了。

D没有意思而不想活的人,干脆死去,即使讨厌见他的人也见不到他了。

4.指出下列判断有误的一项( )

A.宋朝的朱熹抽取《礼记》中的《大学》《中庸》两篇,与《论语》《孟子》编在一起,称为“四书”。

B.“牺牲”的古义是指祭祀用的牛、羊、猪三牲,后来也泛指祭祀用的肉类。

C.《祝福》以祥林嫂一生的悲惨遭遇,反映了辛亥革命前后中国社会的矛盾,深刻地揭露了封建势力和封建礼教对劳动妇女的摧残和迫害。

D、鲁迅的小说集有《彷徨》《呐喊》《故事新编》,《祝福》选自《彷徨》。

5.细读下面一段文字,选出对文意理解最准确的一项:( )

我给那些因为在近旁而极响的爆竹声惊醒,看见豆一般大的黄色的灯火光,接着又听得毕毕剥剥的鞭炮,是四叔家正在“祝福”了;知道已是五更将近时候。我在蒙胧中,又隐约听到远处的爆竹声联绵不断,似乎合成一天音响的浓云,夹着团团飞舞的雪花,拥抱了全市镇。我在这繁响的拥抱中,也懒散而且舒适,从白天以至初夜的疑虑,全给祝福的空气一扫而空了,只觉得天地圣众歆享了牲醴和香烟,都醉醺醺的在空中蹒跚,豫备给鲁镇的人们以无限的幸福。

A.嘲弄鲁镇的人们沉浸在迷信的、落后的、麻木的生活状态中。

B.揭示出沉重的封建礼教与封建迷信氛围扼杀了死者又麻痹着生者的社会现实。

C.暗示这种虚伪和残酷的社会现实不会维持多久的时间。

D.悲愤地控诉祥林嫂的死在鲁镇活着的人们中没有引起一点反响。

二、 重点段落阅读(44分)

(一)况且,一想起昨天遇见祥林嫂的事,也就使我不能安住。那是下午,我到镇的东头访过一个朋友,走出来,就在河边遇见她;而且见她瞪着的眼睛的视线,就知道明明是向我走来的。我这回在鲁镇所见的人们中,改变之大,可以说无过于她的了(A):五年前的花白的头发,即今已经全白,会不像四十上下的人;脸上瘦削丕堪,黄中带黑,而且消尽了先前悲哀的神色,仿佛是木刻似的;①只有那眼珠间或一轮,还可以表示她是一个活物。她一手提着竹篮。内中一个破碗,空的;一手技着一支比她更长的竹竿,下端开了裂(B):她分明已经纯乎是一个乞丐。……

“这正好。你是识字的,又是出门人,见识得多。我正要问你一件事——” ②她那没有精采的眼睛忽然发光了。

我万料不到她却说出这样的话来,诧异的站着。

“就是——”她走近两步,放低了声音,极秘密似的切切的说,“③一个人死了之后,究竟有没有魂灵的?”

……对于魂灵的有无,我自己是向来毫不介意的;但在此刻,怎样回答她好呢?我在极短期的踌躇中,想,这里的人照例相信鬼,“然而她,却疑惑了,——或者不如说希望:希望其有,又希望其无……,人何必增添末路的人的苦恼,一为她起见,不如说有罢。

“也许有罢,——我想。”我于是吞吞吐虹的说。 “那么,也就有地狱了?”

“啊!地狱?”我很吃惊,只得支吾者,“地狱?——论理,就该也有。——然而也未必,……谁来管这等事……。”

“那么,死掉的一家的人,都能见面的?”

“唉唉,见面不见面呢?……”这时我已知道自己也还是完全一个愚人,什么踌躇,什么计画,都挡不住三句问,我即刻胆怯起来了,便想全翻过先前的话来,“那是,……实在,我说不清……。其实,究竟有没有魂灵,我也说不清。”

我乘她不再紧接的问,迈开步便走,勿勿的逃回四叔的家中,心里很觉得不安逸。自己想,我这答话怕于她有些危险。她大约因为在别人的祝福时候,感到自身的寂寞了,然而会不会含有别的什么意思的呢?——或者是有了什么豫感了?倘有别的意思,又因此发生别的事,则我的答活委实该负若干的责任……。但随后也就自笑,觉得偶尔的事,本没有什么深意义,而我偏要细细推敲,正无怪教育家要说是生着神经病;而况明明说过“说不清”,已经推翻了答话的全局,即使发生什么事,于我也毫无关系了。

1.第一段文字中冒号A B的作用各是什么?

(A提示下文,给“改变之大”作精要的注释。B总结上文,说明祥林嫂已经是一个乞丐了。)

2.第一段划线句中“间或一轮”是什么意思?这句话形象地表明了她怎样的精神状态?(偶尔转动一下。悲哀到麻木)

3.划线句②中,祥林嫂的眼睛为何会忽然发光?

(因为她向我询问的一件事包含着她的希望,希望“我”能解答她临死前心中的疑惑)

4.祥林嫂为什么要问划线句③?这表现了她怎样的性格?

(因为她希望死后有灵魂,就能见到自己朝思夜想的爱子;又希望死后没有灵魂,没有地狱,那样就不会被锯成两半。这既反映了祥林嫂受封建礼教思想的摧残,更能表现她对命运的反抗性格。)

5.我对祥林嫂三个问题的回答概括起来是哪七个字?这说明什么?

(也许有也未必说不清。“我”同情弱者却又无能为力,推脱逃避)

6.最后一段“我”的感想表明了“我”是怎样一个人?

(①同情劳动人民,憎恶封建思想②逃避现实,软弱无能)

(二)冬季日短,又是雪天,夜色早已笼罩了全市镇。人们都在灯下匆忙,但窗外很

(寂静、沉寂)。雪花落在积得厚厚的雪褥上面,听去似乎瑟瑟有声,使人更加感得

(寂静、沉寂)。我独坐在发出黄光的莱油灯下,想,这百无聊赖的祥林嫂,被人们弃在尘芥堆中的,看得厌倦了的陈旧的玩物,先前还将形骸露在尘芥里,从活得有趣的人们看来,恐怕要

(奇怪、怪讶)她何以还要存在,现在总算被无常打扫得于干净净了。魂灵的有无,我不知道;然而在现世,则无聊生者不生,即使厌见者不见,为人为己,也还都不错。我静听着窗外似乎瑟瑟作响的雪花声,一面想,反而渐渐的(舒畅、舒适)起来。

而先前所见所闻的她的半生事迹的断片,至此也联成一片了。

1.在文中的括号内选填一个恰当的词语填入横线上。(寂静、沉寂、怪讶、舒畅)

2.解释下列加点字词:①百无聊赖( )②尘芥堆( )③形骸( )④即使( )

(①思想感情没有依托②垃圾堆③人的形体④就使得,就让)

3.在文中划线句子中,①“则无聊生者不生,即使厌见者不见”一句如何停顿?②“无聊生者”是什么意思?文中具体指谁?“厌见者”是什么意思?文中具体指哪些人?③这句话运用了什么修辞手法?④这句话表达了“我”怎样的思想感情?

(①则/无聊生者/不生,即/使/厌见者/不见②无依无靠活不下去的人。祥林嫂。见到祥林嫂就讨厌的人。鲁四老爷之流。③反语。④“我”对祥林嫂之类的穷人的无限同情,对吃人的旧社会的强烈憎恨)

4.雪花本无声,作者却说它“似乎瑟瑟有声”,这样写有何作用?

(反衬周围环境的沉寂,烘托“我”的内心活动)

5.作者开头说感得沉寂,结尾却说“渐渐的舒畅起来”,这应当怎么理解?

(①为祥林嫂终于解脱人世的苦难而庆幸②是反语,体现“我”内心的沉痛和愤激)

(三)我给那些因为在近旁而极响的爆竹声惊醒,看见豆一般大的黄色的灯火光,接着又听得毕毕剥剥的鞭炮,是四叔家在“祝福”了;知道已是五更将近时候。我在蒙胧中,又隐约听到远处的爆竹声联绵不断,似乎合成一天音响的浓云,夹着团团飞舞的雪花,拥抱了全市镇。我在这繁响的拥抱中,也懒散而且舒适,从白天以至初夜的疑虑,全给祝福的空气一扫而空了,只觉得天地圣众歆享了牲醴和香烟,都醉醺醺的在空中蹒跚,豫备给鲁镇的人们以无限的幸福。

1.简要概括本段文字的大意。(写祝福景象和我的感受)

2.本段文字如何写祝福景象?(着眼于听觉,辅之以幻觉,由近而远,由实而虚)

3.“我”的“从白天以至初夜的疑虑”指什么?(怀疑祥林嫂的死与自己的回答有关)

4.作者极力渲染祝福景象有何用意?(首尾呼应,将祥林嫂的寂然惨死与富人们的欢乐祝福形成鲜明对比,加深悲剧气氛,突出小说反封建的主题)

5.最后划线句有何深刻含义?

(封建社会的“神”永远是站在富人一边的,它带给穷人的永远是无尽的苦难;富人们欢乐的祝福掩盖了穷人的斑斑血泪和垂死挣扎。含蓄而愤怒地控诉了封建社会的吃人本质)

(四)阅读下文,完成8~10题。

看见的人报告说,河里面上午就泊了一只白篷船,篷是全盖起来的,不知道什么人在里面,但事前也没有人去理会他。待到祥林嫂出来淘米,刚刚要跪下去,那船里便突然跳出两个男人来,像是山里人,一个抱住她,一个帮着,拖进船去了。祥林嫂还哭喊了几声,此后便再没有什么声息,(①)给用什么堵住了罢。接着就走上两个女人来,一个不认识,一个就是卫婆子。窥探舱里,不很分明,她(②)是捆了躺在船板上。

“可恶!然而……。”四叔说。

这一天是四婶自己煮午饭;他们的儿子阿牛烧火。

午饭之后,卫老婆子又来了。

“可恶!”四叔说。

“你是什么意思?亏你还会再来见我们。”四婶洗着碗,一见面就愤愤的说,“你自己荐她来,又合伙劫她去,闹得沸反盈天的,大家看了成个什么样子?你拿我们家里开玩笑么?”

8.选段空白①②处应填入的词语是(①__________________②_______________)

①A.仿佛 B.好像 C.大致 D.大约

②A.真 B.像 C.确 D.怕

9.对鲁四老爷的话“可恶!然而……”理解正确的是( )

A.指卫老婆子光天化日之下结伙劫走祥林嫂可恶,然而祥林嫂也不该从家里逃出来。

B.指祥林嫂被劫走损害了鲁四老爷家的体面还给他家生活添了麻烦,实在可恶,然而婆婆劫回逃走的媳妇也合理。

C.指卫老婆子一伙人劫走祥林嫂太不人道,还给鲁四老爷家添了麻烦,然而祥林嫂也不该从家里跑出来。

D.指祥林嫂光天化日之下被劫走竟无人敢阻拦实在可恶,然而婆婆劫回逃走的媳妇也合理。

10.对鲁四老爷一句“可恶!”的正确理解是( )

A.指卫老婆子不该自己荐她来,又合伙劫她去,大家看了不成样子。

B.指卫老婆子合伙劫走了祥林嫂,给鲁四老爷家添了麻烦,还再上门来做什么?

C.指鲁四老爷对祥林嫂被劫走内心愤愤不平,卫老婆子一伙实在可恶。

D.指卫老婆子合伙劫走了祥林嫂,还好意思再来鲁四老爷家,是什么意思?

三、文体知识与默写(10分)

1.小说在叙述方式上采用了 方式,这种方式的好处是:① ,② 。

(倒叙/①设置悬念,吸引读者②将祥林嫂的寂然惨死与富人们欢呼祝福形成鲜明对比,突出小说反封建的主题,发人深思)

2、作者笔下的鲁镇是封建礼教罗网笼罩下的整个黑暗社会缩影,是形成祥林嫂性格的 。(典型环境)

3、鲁四老爷的书房陈设,反映出他是个 、 、 的封建卫道士。

(迂腐、没落、顽固)

4、《祝福》是的《 》第一篇,写于1924年。(《彷徨》)

《蜀道难》《杜甫诗三首》课堂练习

1.下列各组中加点的词语注音全部正确的一项是

A.万壑hè 渚清zhǔ 猿猱náo 飞湍tuān

B.潦倒liáo 千载zài 扪参mén 咨嗟zī

C.鱼凫fú 青冢zhǒng 巉岩chán 吮血shǔn

D.朔漠sù 省识xǐng 嗟尔jiē 暮砧zhēn

2.下列对《秋兴八首》(其一)的赏析,不正确的一项是

A.《秋兴八首》是杜甫旅居夔州时所作。这是八首中的第一首,写夔州一带的秋景,寄寓诗人自伤漂泊、思念故园的心情。

B.凡诗人触目所见无不是阴晦凄森的景象,可见诗人心情的孤寂凄楚,又可看出饱经战乱后国家的衰败残破。

C.诗中那无所不在的秋色,笼罩了无限的宇宙空间;而它一年一度如期而至,又无言地昭示着大自然的岁华摇落,宇宙间的时光如流,人世上的生命不永。

D.诗人在此旅居已近两年,所以说故园之思随着孤舟在江上飘走,只有徒然面对着丛菊的第二次开放,为去年的情景而落泪。

3.下面对《咏怀古迹》(其三)的赏析,有误的一项是

A.全诗开篇由山清水秀的昭君故里写起,与下文“独留青冢向黄昏”的死后情景形成鲜明的对比,表现了作者对昭君命运的同情。

B.颔联既写出了王昭君一生的苦楚,死后的孤独,也由“青冢”称呼中表现了对这位为民族和睦作出巨大贡献的女子的歌颂。

C.诗歌的后两联借历史传说谴责了汉元帝的不分美善、朝廷里权贵们颠倒黑白的行为。

D.全诗借对王昭君的同情、对统治者的谴责,也表达了自己怀才不遇的感慨。

4.下面对《登高》一诗的评价,不恰当的一项是

A.诗的前两联勾画出一幅秋肃天下的动人图景。首联“猿啸哀”和“鸟飞回”,画面惨淡,气氛悲凉,以映照诗人心上的凄凉。

B.颔联“无边”“不尽”,使诗的境界显得广阔深远,气象万千。可以看出诗人心情激荡不已:韶光易逝,长年飘泊,人生无常。

C.颈联将以上两联景物描写中所蕴含的感情明朗化。其中“万里”与上联“的无边”对应,“百年”与“不尽”对应,从时、空两个方面把诗人的忧思表现得既深且广。

D.诗人由异乡飘泊写到多病残生,又从白发我志不得伸归结时世艰难,抒发了诗人自己长年飘泊,老病孤愁的复杂感情。

5.文学常识填空。

(1)李白,唐代浪漫主义大诗人。其诗歌是盛唐气象的典型代表。饱满的青春热情,积极乐观的理想展望,强烈的个性色彩,使他的诗歌呈现出“__”的风格。后人专称他为“__”。

(2)杜甫,我国文学史上伟大的现实主义诗人。其作品有强烈的社会现实意义,后世称为“__”。在诗歌艺术上,他融合众长,兼备诸体,形成了特有的“__”的风格。后人专称其为“__”。

阅读《蜀道难》选段,完成后面的题目。

问君西游何时还?畏途巉岩不可攀。但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间。又闻子规啼夜月,愁空山。蜀道之难,难于上青天,使人听此凋朱颜!连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。飞湍瀑流争喧豗,砯崖转石万壑雷。其险也如此,嗟尔远道之人胡为乎来哉!

1.对下列各句中加点的字解释不正确的一项是

A.问君西游何时还 西:向西

B.连峰去天不盈尺 去:距离

C.砯崖转石万壑雷 转:使滚动

D.嗟尔远道之人胡为乎来哉 尔:你

2.下列各组中加点的字词意义和用法不相同的一项是

A.但见悲鸟号古木/但闻黄河流水鸣溅溅

B.蜀道之难,难于上青天/冰,水为之,而寒于水

C.嗟尔远道之人胡为乎来哉/宋何罪之有

D.其险也如此/师道之不传也久矣

3.下列各句中加点的词与例句中加点的词用法相同的一项是

例:使人听此凋朱颜

A.渔人甚异之 B.求木之长者,必固其根本

C.沛公欲王关中,使子婴为相 D.群臣吏民,能面刺寡人之过者,受上赏

4.下列对选段内容理解和分析不正确的一项是

A.本段开始,诗人借“问君”引出旅愁,以忧切低昂的旋律,把读者带进一个古木荒凉、鸟声悲凄的境界。

B.接着诗人借景抒情,用“悲鸟号古木”“子规啼夜月”等感彩浓厚的自然景观,渲染了旅愁和蜀道上空寂苍凉的环境气氛,有力地烘托了蜀道之难。

C.“连峰去天不盈尺”“枯松倒挂倚绝壁”运用夸张想像极言山峰之高,绝壁之险,着力渲染了惊险的气氛。

D.“蜀道之难,难于上青天”一句作为全诗的主线,在文中多次出现。在本段中的作用中点明全篇主旨,给读者以强烈的震撼。

琵琶行(并序)

1.下面加黑字的注音有误的一组是( )

A.浔阳(xún) 枫叶(fēng) 瑟瑟(sè) 迁谪(zhé)

B.慢捻(niǎn) 霓裳(ní) 六幺(yāo) 嘈嘈(cáo)

C.幽咽(yè) 暂歇(zhàn) 乍破(zhà) 转徙(xī)

D.收拨(bō) 裂帛(bó) 钿头(diàn) 银蓖(bì)

2.选出加黑词与现代汉语意义用法全都相同的一组( )

①明年秋 ②委身为贾人妇事实 ③曲罢悯然 ④今漂沦憔悴

⑤铁骑突出刀枪鸣 ⑥整顿衣裳起敛容 ⑦恬然自安

⑧因为长句 ⑨暮去朝来颜色故 ⑩曲终收拨当心画

A.①②⑤⑥ B.②③④⑦ C.①③⑧⑨ D.④⑤⑨⑩

3.选出加点词语意义相同的一组( )

4.诗的结尾作者自伤身世,自觉与琵琶女颇多相似,选出分析不正确的一项( )

A.一个“本是京城女”,一个“去年辞帝京”,都是从长安来到偏远的江州。

B.一个善写诗,另一个能读懂;一个会弹奏,另一个能欣赏,有他乡遇知音相见恨晚之感。

C.一个是誉满京都的名艺人,一个是才华横溢的大诗人,都有出类拔萃的才能。

D.一个因年长色衰而嫁人,一个因直言进谏而遭贬,都有荣衰变迁,“幽愁暗恨”。

5.下列分析不恰当的一项是( )

A.琵琶女“千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面”,是由于她“平生不得志”,不便说,也不愿见人。

B.“大弦嘈嘈如急雨”,用“嘈嘈”这个叠字词摹声,又用“如急雨”这个比喻使乐声形象化。“小弦切切如私语”用了拟人的手法。

C.“间关”之声,轻快流利,而这种声音又好像“莺语花底”,视觉形象的优美强化了听觉形象的优美。

D.“幽咽”之声,悲抑哽塞,而这种声音又好像“泉流冰下”,视觉形象的冷涩强化了听觉形象的冷涩。

阅读下面刘禹锡的《酬乐天扬州初逢席上见赠》,完成6~7题。

巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。今日听君歌一曲,暂凭酒杯长精神。

6.对诗中词句的解说,不恰当的一项是( )

A.第二句中“弃置”一词点明了被贬之意,流露着怨愤之情。

B.第三句的意思是,时光不会倒流,怀念旧时岁月也只能是念念《思旧赋》而已。

C.第四句借回乡情景的想像,表明自己被贬时间太久和还京途中恍如隔世的感觉。

D.末尾点明“席上”“酬赠”之题意,表达了要从痛苦中走出的决心。

7.对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A.一、二两句将漫长凄苦的贬谪生活高度浓缩,抒情委婉细腻,极富感染力。

B.三、四两句接连用典,言简意丰,含蓄地表达了思念、怨愤与无奈之情。

C.五、六两句以“沉舟”、“病树” 自喻,展示了生活的哲理。

D.全诗前半部伤感低沉,后半部开朗昂扬,情思跌宕,和谐完整,沉郁中更见豪放。

第二单元名句(加点字为易写错字)

连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。飞湍瀑流争喧豗,砯崖转石万壑雷。

剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开。

地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。

黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援。

丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。

画图省识春风面,环珮空归月夜魂。千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客,百年多病独登台。

千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。

大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。

别有幽愁暗恨声,此时无声胜有声。

同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。

庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪。蓝田日暖玉生烟。

此情可待成追忆,只是当时已惘然。

空闻虎旅传宵柝,无复鸡人报晓筹。此日六军同驻马,当时七夕笑牵牛。

第三单元名句

五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡、豚、狗、彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣;

谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

君子曰:学不可以已。

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。

故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。

登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。

假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河,君子生非异也,善假于物也。

故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。

锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

及至始皇,奋六世之余烈,振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下,威振四海。

乃使蒙恬北筑长城而守藩篱,却匈奴七百余里,胡人不敢南下而牧马,士不敢弯弓而报怨。

蹑足行伍之间,而倔起阡陌之中,率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦;

斩木为兵,揭竿为旗,天下云集响应,赢粮而景从。山东豪俊遂并起而亡秦族矣。

然秦以区区之地,致万乘之势,序八州而朝同列,百有余年矣;然后以六合为家,崤函为宫;

一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?仁义不施而攻守之势异也。

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。

是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。闻道有先后,述业有专攻,如是而已。

林黛玉进贾府

1.下列词语中画线字的注音有错误的一项是( )

A.敕造(chì) 阜盛(fǔ) 内帏(wéi) 宫绦(tāo)

B.盥洗(guàn) 两靥(yè) 忖度(cǔn) 瞋视(chēn)

C.懵懂(měng) 贾赦(shè) 绾着(wǎn) 便宜(biàn)

D.錾银(zàn) 戏谑(xuè) 驯骡(xùn) 罥烟(juàn)

2.下列句中画线的词语释义不正确的一项是( )

A.第三个身量未足,形容尚小(体态、容貌)

B.身体面庞虽怯弱不胜,却有一段自然的风流态度(风韵)

C.丫头老婆们不好了也只管告诉我(妻子)

D.我带了外甥女过去,便也便宜(方便)

3.下面两段文字可见黛玉关于读书的事前后说法矛盾。下列解说中不正确的一项是( )

(甲)贾母因问黛玉念何书。黛玉道:“只刚念了《四书》。”黛玉又问姊妹们读何书。贾母道:“读的是什么书,不过是认得两个字,不是睁眼的瞎子罢了。”

(乙)宝玉便走近黛玉身边坐下,又细细打量一番,因问:“妹妹可曾读书?”黛玉道:“不曾读,只上了一年学,些须认得几个字。”

A.听了贾母的话,黛玉自觉失言,因而小心更正。B.反映了黛玉的机警、聪明和细心。

C.对贾母之言出自亲情,对宝玉之言出自谦虚。D.反映了黛玉“步步留心,时时在意”的心理状态。

4.贾宝玉对林黛玉有“四问”:间读书、问名、问字、问玉,为什么把“问玉”放在最后,分析恰当的一项是( )

A.因为人们交往,往往是先问一般情况,如姓名、干什么等,而后问到实质的问题,这样安排符合礼俗常情。

B.因为“问王”是由“问名”、“问字”引发而来的,把“问玉”放在最后,以便水到渠成形成高潮,突出人物的思想性格。

C.因为先问读书、问名、问字,最后问玉,可以使情节波澜起伏,跌宕生姿。

D.因为这两个人名字中都有“玉”,宝玉又身佩“通灵宝玉”,因而引起宝玉对“玉”的联想,所以把“问玉”放在最后顺理成章。

5.对贾宝玉“摔玉”这一举动的思想意义,分析最准确的一项是( )

A.体现了贾宝玉对封建宗法制度和封建迷信的反叛精神。

B.体现了贾宝玉对“男尊女卑”的封建世俗观念的挑战。

C.体现了贾宝玉背叛封建社会、渴望男女平等和个性解放的性格。

D.体现了贾宝玉对封建礼教的叛逆性格和对林黛玉的爱慕之情。

6.贾府人物众多,通过林黛玉的眼情不可能—一介绍,必须有详有略,有虚有实,有集体介绍,有单独介绍。下面分析不恰当的一项是( )。

A.贾母、王熙凤、宝玉是贾府中的重要人物,因此通过林黛玉的眼睛详细介绍。

B.作者详写的人物有王熙凤、贾宝玉、林黛玉,略写的人物有贾母、王夫人、邢夫人、李纨、贾氏三姐妹。

C.实写的人物有黛玉、宝玉、凤姐等,贾赦、贾政等贾府主要人物暂未出现,虚写交待。

D.作者对主要人物宝玉、黛玉、凤姐作单独介绍,其余在这个场会尚不需要突出的,只作集体介绍。

7.下面的人物语言最能表现贾宝玉叛逆性格的一句是( )

A.“除《四书》外,杜撰的太多,偏只我是杜撰不成?”

B.“虽然未曾见过他,然我看着面善,心里就算是旧相识,今日只作远别重逢,亦未为不可。”

C.“什么罕物,连人之高低不择,还说‘通灵’不‘通灵’呢!我也不要这劳什子了!”

D.“家里姐姐妹妹都没有,单我有,我说没趣;如今来了这么一个神仙似的妹妹也没有,可知这不是个好东西。”

8.对王熙凤和贾宝玉两个主要人物的出场亮相分析不当的一项是( )。

A.凤姐是未见其人,先闻其声;宝玉是未闻其声,先写其人。

B.凤姐主要是正面描写,宝玉是正面描写和侧面烘托相结合。

C.凤姐出场是“形神兼备”,极尽自我表演之能事;宝玉出场是先写“形”,再出场是由“形”写到“神”

D.宝玉的出场是由他在贾府中的特殊的地位、身份和性格特点决定的。凤姐的出场是为了迎合贾母的欢心。

9.对这篇小说的环境描写解说不当的一项是( )。

A.这篇课文的环境描写,采用“登堂入室”法,一步步从外表深入内里,有层次地介绍宏伟的外观,豪宅的布局,华贵的陈设,展现人物活动的典型环境。

B.课文对贾府的环境都是通过林黛玉的一双眼睛而描绘的,连林黛玉都为之惊奇,更能突出贾府“与别家不同”的典型环境。

C.课文的环境描写揭示了贾府荣华富贵的来源和社会地位,特别是对“荣禧堂”的描写,更突出地表现了这一点。

D.这篇课文的环境描写是与人物描写交叉进行的。因林黛玉初进贾府,自然要各处拜望,这才使环境描写和主要人物出场亮相有机结合,但没有让封建统治者的代表贾政及时出场是一个败笔。

10.下面对《林黛玉进贾府》一文的解说和判断,有误的一项是( )

A.选自《红楼梦》第三回,《林黛王进贾府》这个题目是教材编者加的。

B.《红楼梦》原名《石头记》,是一部具有高度思想性和高度艺术性的伟大的现实主义作品,其作者为清朝作家曹雪芹。

C.《林黛玉进贾府随过林黛玉所见所闻,介绍了贾府—大批主要人物,初步描绘了人物活动的典型环境。

D.文中介绍人物笔法多变,疏密相间,有洋有路,虚实结合,加评写贾母、凤组、宝玉、王夫人,虚写贾赦、贾政等等。

11.下面对《红楼梦》主题理解最恰当的一项是( )。

A.小说以贾、史、王、薛四大家族的兴衰为背景,以封建叛逆者贾宝玉、林黛玉的爱情悲剧为线索,反映了封建社会末期腐败、罪恶的社会现象和各种尖锐的社会矛盾。揭示了我国封建社会走向衰亡的历史趋势。

B.小说通过贾府由极盛到衰败的过程,表现富贵如过眼云烟、万事转头空的哲理。

C.《红楼梦》通过描绘一批纯洁少女的悲惨遭遇,揭示了封建社会妇女的苦难,表现了红颜薄命的普遍现象。

D.《红楼梦》通过贾府由盛转衰,再归复崛起的叙述,真实地表现了世间万物“物极必反”的朴素真理。

12.贾宝玉和林黛玉相会,作者对宝玉的服饰作了细致的描写,而对林黛玉的服饰却只字未提,这是为什么?对此分析正确的一项是( )

A、黛玉的服饰平常,没有什么特点。B、女孩细心常留意细节,男孩则不注意这些细节。

C、即便是男孩的服饰也极尽夸张,足见贾府的不同一般。

D、宝玉眼中,衣服裙裾是不屑之物,故视而不见。

11、一语未完,只听后院中有笑语声,说:“我来迟了,不曾迎接远客!”这句话突出了什么

A、王熙凤的平易近人。 B、王熙凤的笑容可掬,性格开朗。

C、王熙凤在贾母面前得宠专权的特殊身份。

D、王熙凤的狂妄自大,为刻画她的性格作铺垫。

12、黛玉初到贾府:“步步留心,时时在意,不肯轻易多说一句话,多行一步路,惟恐被人耻笑了她去。”这段心理描写可以看出她的性格是( )

A、满怀忧愁,沉默寡言。 B、安分守己,多愁善感。

C、明哲保身,孤芳自赏。 D、自尊自重,处处小心。

读语段,完成习题。

①王夫人道:“……我不放心的最是一件:我有一个孽根祸胎,是家里的‘混世魔王’,……你只以后不要睬他,你这些姊妹都不敢沾惹他的。”

②面若中秋之月,色如春晓之花,鬓若刀裁,眉如墨画,面如桃瓣,目若秋波。虽怒时而若笑,即瞋视而有情。

③无故寻愁觅恨,有时似傻如狂。纵然生得好皮囊,腹内原来草莽,潦倒不通世务,愚顽怕读文章。行为偏僻性乖张,那管世人诽谤。

1.这三段文字都是描写宝玉的。①是 描写,用的是 的手法;②是 描写,用的是 的笔调,突出宝玉的 ;③是模拟 的口吻写的,突出宝玉的 性格,这是宝玉的 特点,用的是 的手法。

2.“潦倒不通世务,愚顽怕读文章”是说( )

A.穷困失意,懒惰愚笨 B.愚笨顽皮,不通人情世故

C.厌弃功名,否定封建正统 D.不学无术,不懂儒家经典

3.“行为偏僻性乖张,哪管他人诽谤”是说( )

A.独立不羁,要求个性解放 B.性格孤僻,不肯服从管教

C.桀骜不驯,追求与众不同 D.固执任性,我行我素

4.对这三段文字所用的修辞手法,解说不正确的项是( )

A.三段都用了比喻修辞手法 B.②③两段都用了对偶修辞手法

C.除对偶外,②段还用了排比、比喻 D.③段作了反语

阅读下列一段文字,完成15——18题。

这熙凤携着黛玉的手,上下细细打谅了一回,仍送至贾母身边坐下,因笑道:“天下真有这样标致的人物,我今日才算见了!况且这通身的气派,竟不象老祖宗的外孙女儿,竟是个嫡亲的孙女,怨不得老祖宗天天口头心头一时不忘。只可怜我这妹妹这样命苦,怎么姑妈偏就去世了呢!”说着便用帕拭泪。贾母笑道:“我才好了,你倒来招我。你妹妹远路才来,身子又弱,也才劝住了,快再休提前话。”这熙凤听了,忙转悲为喜道:“正是呢!我一见了妹妹,一心都在他身上了,又是喜欢,又是伤心,竟忘记了老祖宗。该打,该打!”又忙携黛玉之手,问:“妹妹几岁了?可也上过学?现吃什么药?在这里不要想家,想要什么吃的、什么玩的,只管告诉我;丫头老婆们不好了也只管告诉我。”一面又问婆子们:“林姑娘的行李东西可搬进来了?带了几个人来?你们赶早打扫两间下房,叫他们去歇歇。”

15、下面加点的字若要换,可换成什么词最合适?( )

①打谅 量 ②通身 全 ③气派 气势 ④怨不得 怪

16、王熙凤见黛玉这一段精彩的表演,可归纳为“笑、哭、喜、问、吩咐”等几折,对这段的描写分析,错误的一项是( )

A、表现了她对寄人篱下的黛玉的真心喜爱和对弱者的出于人性的同情。

B、表现了她在贾府威重令行,敢于“放诞无礼”的地位。

C、表现了她善于逢迎讨好贾母的性格特点。

D、表现了她喜好弄权以显示自己精明能干的特点。

17、王熙凤是个八面玲珑极会说话的聪明人,文中哪句话最能显示她的这一特点?

答:

18、王熙凤问黛玉和问婆子们的话目的是什么?

①

②

阅读下列一段文字,完成19——23题

宝玉便走近黛玉身边坐下,又细细打量一番,因问:“妹妹可曾读书?”黛玉道:“不曾读,只上了一年学,些须认得几个字。”宝玉又道:“妹妹尊名是哪两个字?”黛玉便说了名。宝玉又表字。黛玉道:“无字。”宝玉笑道:“我送妹妹一妙字:莫若‘颦颦’二字极妙。”探春便问何出。宝玉道:“《古今人物通考》上说:‘西方有石名黛,可代画眉之墨。’况这妹妹眉尖若蹙,用取这两个字,岂不两妙!”探春笑道:“只恐又是你的杜撰。”宝玉笑道:“除了《四书》外,杜撰的太多,偏只我是杜撰不成?”又问黛玉:“可有玉没有?”众人不解其语,黛玉便忖度着因他有玉,故问我有也无,因答道:“我没有玉。你那玉也是件稀罕物儿,岂能人人皆有?”宝玉听了,登时发作起狂病来,摘下那玉就狠命摔去,骂道:“什么罕物!连人之高低不择,还说通灵不通灵呢!我也不要这劳什子了!”吓的众人一拥争去拾玉。贾母急的搂了宝玉道:“孽障!你生气,要打骂人容易,何苦摔那命根子!”宝玉满面泪痕哭道:“家里姐姐妹妹都没有,单我有,我说没趣;如今来了这么一个神仙似的妹妹也没有,可知这不是个好东西。”

19、宝玉给黛玉取字“颦颦”,并说“岂不两妙”。这“两妙”指什么?

①

②

20、宝玉骂“通灵宝玉”“连人之高低不择”,与文中哪句话相呼应?

答:

21、贾母问黛玉念何书,黛玉如实回答:“只刚念了《四书》。”可是她回答宝玉却说:“不曾读……些须认得几个字。”这是什么原因?

答:

22、黛玉这种改口回答,反映了她什么性格特点?

答:

23、“摔玉”这一举动有什么含义?

答:

24、《红楼梦》中有一副著名的对联,但这副对联贾宝玉最反感,这是哪副对联?

答:

25.在宝黛初会这段文字中,主要从四点写了宝玉的言行,请各用两个字分别概括

(1)________(2)__________(3)__________(4)___________

26.宝玉被探春讥笑说他“杜撰”时,他笑道:“除《四书》外,杜撰的太多,偏只我是杜撰不成?”这反映了宝玉怎样的性格?

答:

《祝福》同步练习

一、 选择题(12题每题3分)

1.选出下列加点字注音全对的一项( )

A悚然(sǒng) 负疚(jiù) 窈陷(yōu) B新正(zhēng) 倔强(jiàng) 炮烙(laò)

C监生(jiàn) 歆享(xīn) 两颊(jió) D形骸(hǎi) 谬种(miù) 朱拓(tuò)

2.下列各组书写全都正确的一组是( )

A、渣滓 唾弃 俨然 沸反盈天 B、寒喧 缪种 踌蹰 相形见绌

C、彷徨 鬼秘 幽微 咀嚼赏鉴 D、瘦削 怨府 桌纬 绞丝银鐲

3.选出对“无聊生者不生,即使厌见者不见”一句含义理解正确的一项( )

A无所依靠而不想活的人,干脆死去,就使讨厌见他的人看不见他了。

B无所依靠而活不下去的人,不如干脆死去,就使讨厌见他的人不再见到他。

C生活没有意思活不下去的人,不如干脆死去,即使讨厌见他的人也见不到他了。

D没有意思而不想活的人,干脆死去,即使讨厌见他的人也见不到他了。

4.指出下列判断有误的一项( )

A.宋朝的朱熹抽取《礼记》中的《大学》《中庸》两篇,与《论语》《孟子》编在一起,称为“四书”。

B.“牺牲”的古义是指祭祀用的牛、羊、猪三牲,后来也泛指祭祀用的肉类。

C.《祝福》以祥林嫂一生的悲惨遭遇,反映了辛亥革命前后中国社会的矛盾,深刻地揭露了封建势力和封建礼教对劳动妇女的摧残和迫害。

D、鲁迅的小说集有《彷徨》《呐喊》《故事新编》,《祝福》选自《彷徨》。

5.细读下面一段文字,选出对文意理解最准确的一项:( )

我给那些因为在近旁而极响的爆竹声惊醒,看见豆一般大的黄色的灯火光,接着又听得毕毕剥剥的鞭炮,是四叔家正在“祝福”了;知道已是五更将近时候。我在蒙胧中,又隐约听到远处的爆竹声联绵不断,似乎合成一天音响的浓云,夹着团团飞舞的雪花,拥抱了全市镇。我在这繁响的拥抱中,也懒散而且舒适,从白天以至初夜的疑虑,全给祝福的空气一扫而空了,只觉得天地圣众歆享了牲醴和香烟,都醉醺醺的在空中蹒跚,豫备给鲁镇的人们以无限的幸福。

A.嘲弄鲁镇的人们沉浸在迷信的、落后的、麻木的生活状态中。

B.揭示出沉重的封建礼教与封建迷信氛围扼杀了死者又麻痹着生者的社会现实。

C.暗示这种虚伪和残酷的社会现实不会维持多久的时间。

D.悲愤地控诉祥林嫂的死在鲁镇活着的人们中没有引起一点反响。

二、 重点段落阅读(44分)

(一)况且,一想起昨天遇见祥林嫂的事,也就使我不能安住。那是下午,我到镇的东头访过一个朋友,走出来,就在河边遇见她;而且见她瞪着的眼睛的视线,就知道明明是向我走来的。我这回在鲁镇所见的人们中,改变之大,可以说无过于她的了(A):五年前的花白的头发,即今已经全白,会不像四十上下的人;脸上瘦削丕堪,黄中带黑,而且消尽了先前悲哀的神色,仿佛是木刻似的;①只有那眼珠间或一轮,还可以表示她是一个活物。她一手提着竹篮。内中一个破碗,空的;一手技着一支比她更长的竹竿,下端开了裂(B):她分明已经纯乎是一个乞丐。……

“这正好。你是识字的,又是出门人,见识得多。我正要问你一件事——” ②她那没有精采的眼睛忽然发光了。

我万料不到她却说出这样的话来,诧异的站着。

“就是——”她走近两步,放低了声音,极秘密似的切切的说,“③一个人死了之后,究竟有没有魂灵的?”

……对于魂灵的有无,我自己是向来毫不介意的;但在此刻,怎样回答她好呢?我在极短期的踌躇中,想,这里的人照例相信鬼,“然而她,却疑惑了,——或者不如说希望:希望其有,又希望其无……,人何必增添末路的人的苦恼,一为她起见,不如说有罢。

“也许有罢,——我想。”我于是吞吞吐虹的说。 “那么,也就有地狱了?”

“啊!地狱?”我很吃惊,只得支吾者,“地狱?——论理,就该也有。——然而也未必,……谁来管这等事……。”

“那么,死掉的一家的人,都能见面的?”

“唉唉,见面不见面呢?……”这时我已知道自己也还是完全一个愚人,什么踌躇,什么计画,都挡不住三句问,我即刻胆怯起来了,便想全翻过先前的话来,“那是,……实在,我说不清……。其实,究竟有没有魂灵,我也说不清。”

我乘她不再紧接的问,迈开步便走,勿勿的逃回四叔的家中,心里很觉得不安逸。自己想,我这答话怕于她有些危险。她大约因为在别人的祝福时候,感到自身的寂寞了,然而会不会含有别的什么意思的呢?——或者是有了什么豫感了?倘有别的意思,又因此发生别的事,则我的答活委实该负若干的责任……。但随后也就自笑,觉得偶尔的事,本没有什么深意义,而我偏要细细推敲,正无怪教育家要说是生着神经病;而况明明说过“说不清”,已经推翻了答话的全局,即使发生什么事,于我也毫无关系了。

1.第一段文字中冒号A B的作用各是什么?

(A提示下文,给“改变之大”作精要的注释。B总结上文,说明祥林嫂已经是一个乞丐了。)

2.第一段划线句中“间或一轮”是什么意思?这句话形象地表明了她怎样的精神状态?(偶尔转动一下。悲哀到麻木)

3.划线句②中,祥林嫂的眼睛为何会忽然发光?

(因为她向我询问的一件事包含着她的希望,希望“我”能解答她临死前心中的疑惑)

4.祥林嫂为什么要问划线句③?这表现了她怎样的性格?

(因为她希望死后有灵魂,就能见到自己朝思夜想的爱子;又希望死后没有灵魂,没有地狱,那样就不会被锯成两半。这既反映了祥林嫂受封建礼教思想的摧残,更能表现她对命运的反抗性格。)

5.我对祥林嫂三个问题的回答概括起来是哪七个字?这说明什么?

(也许有也未必说不清。“我”同情弱者却又无能为力,推脱逃避)

6.最后一段“我”的感想表明了“我”是怎样一个人?

(①同情劳动人民,憎恶封建思想②逃避现实,软弱无能)

(二)冬季日短,又是雪天,夜色早已笼罩了全市镇。人们都在灯下匆忙,但窗外很

(寂静、沉寂)。雪花落在积得厚厚的雪褥上面,听去似乎瑟瑟有声,使人更加感得

(寂静、沉寂)。我独坐在发出黄光的莱油灯下,想,这百无聊赖的祥林嫂,被人们弃在尘芥堆中的,看得厌倦了的陈旧的玩物,先前还将形骸露在尘芥里,从活得有趣的人们看来,恐怕要

(奇怪、怪讶)她何以还要存在,现在总算被无常打扫得于干净净了。魂灵的有无,我不知道;然而在现世,则无聊生者不生,即使厌见者不见,为人为己,也还都不错。我静听着窗外似乎瑟瑟作响的雪花声,一面想,反而渐渐的(舒畅、舒适)起来。

而先前所见所闻的她的半生事迹的断片,至此也联成一片了。

1.在文中的括号内选填一个恰当的词语填入横线上。(寂静、沉寂、怪讶、舒畅)

2.解释下列加点字词:①百无聊赖( )②尘芥堆( )③形骸( )④即使( )

(①思想感情没有依托②垃圾堆③人的形体④就使得,就让)

3.在文中划线句子中,①“则无聊生者不生,即使厌见者不见”一句如何停顿?②“无聊生者”是什么意思?文中具体指谁?“厌见者”是什么意思?文中具体指哪些人?③这句话运用了什么修辞手法?④这句话表达了“我”怎样的思想感情?

(①则/无聊生者/不生,即/使/厌见者/不见②无依无靠活不下去的人。祥林嫂。见到祥林嫂就讨厌的人。鲁四老爷之流。③反语。④“我”对祥林嫂之类的穷人的无限同情,对吃人的旧社会的强烈憎恨)

4.雪花本无声,作者却说它“似乎瑟瑟有声”,这样写有何作用?

(反衬周围环境的沉寂,烘托“我”的内心活动)

5.作者开头说感得沉寂,结尾却说“渐渐的舒畅起来”,这应当怎么理解?

(①为祥林嫂终于解脱人世的苦难而庆幸②是反语,体现“我”内心的沉痛和愤激)

(三)我给那些因为在近旁而极响的爆竹声惊醒,看见豆一般大的黄色的灯火光,接着又听得毕毕剥剥的鞭炮,是四叔家在“祝福”了;知道已是五更将近时候。我在蒙胧中,又隐约听到远处的爆竹声联绵不断,似乎合成一天音响的浓云,夹着团团飞舞的雪花,拥抱了全市镇。我在这繁响的拥抱中,也懒散而且舒适,从白天以至初夜的疑虑,全给祝福的空气一扫而空了,只觉得天地圣众歆享了牲醴和香烟,都醉醺醺的在空中蹒跚,豫备给鲁镇的人们以无限的幸福。

1.简要概括本段文字的大意。(写祝福景象和我的感受)

2.本段文字如何写祝福景象?(着眼于听觉,辅之以幻觉,由近而远,由实而虚)

3.“我”的“从白天以至初夜的疑虑”指什么?(怀疑祥林嫂的死与自己的回答有关)

4.作者极力渲染祝福景象有何用意?(首尾呼应,将祥林嫂的寂然惨死与富人们的欢乐祝福形成鲜明对比,加深悲剧气氛,突出小说反封建的主题)

5.最后划线句有何深刻含义?

(封建社会的“神”永远是站在富人一边的,它带给穷人的永远是无尽的苦难;富人们欢乐的祝福掩盖了穷人的斑斑血泪和垂死挣扎。含蓄而愤怒地控诉了封建社会的吃人本质)

(四)阅读下文,完成8~10题。

看见的人报告说,河里面上午就泊了一只白篷船,篷是全盖起来的,不知道什么人在里面,但事前也没有人去理会他。待到祥林嫂出来淘米,刚刚要跪下去,那船里便突然跳出两个男人来,像是山里人,一个抱住她,一个帮着,拖进船去了。祥林嫂还哭喊了几声,此后便再没有什么声息,(①)给用什么堵住了罢。接着就走上两个女人来,一个不认识,一个就是卫婆子。窥探舱里,不很分明,她(②)是捆了躺在船板上。

“可恶!然而……。”四叔说。

这一天是四婶自己煮午饭;他们的儿子阿牛烧火。

午饭之后,卫老婆子又来了。

“可恶!”四叔说。

“你是什么意思?亏你还会再来见我们。”四婶洗着碗,一见面就愤愤的说,“你自己荐她来,又合伙劫她去,闹得沸反盈天的,大家看了成个什么样子?你拿我们家里开玩笑么?”

8.选段空白①②处应填入的词语是(①__________________②_______________)

①A.仿佛 B.好像 C.大致 D.大约

②A.真 B.像 C.确 D.怕

9.对鲁四老爷的话“可恶!然而……”理解正确的是( )

A.指卫老婆子光天化日之下结伙劫走祥林嫂可恶,然而祥林嫂也不该从家里逃出来。

B.指祥林嫂被劫走损害了鲁四老爷家的体面还给他家生活添了麻烦,实在可恶,然而婆婆劫回逃走的媳妇也合理。

C.指卫老婆子一伙人劫走祥林嫂太不人道,还给鲁四老爷家添了麻烦,然而祥林嫂也不该从家里跑出来。

D.指祥林嫂光天化日之下被劫走竟无人敢阻拦实在可恶,然而婆婆劫回逃走的媳妇也合理。

10.对鲁四老爷一句“可恶!”的正确理解是( )

A.指卫老婆子不该自己荐她来,又合伙劫她去,大家看了不成样子。

B.指卫老婆子合伙劫走了祥林嫂,给鲁四老爷家添了麻烦,还再上门来做什么?

C.指鲁四老爷对祥林嫂被劫走内心愤愤不平,卫老婆子一伙实在可恶。

D.指卫老婆子合伙劫走了祥林嫂,还好意思再来鲁四老爷家,是什么意思?

三、文体知识与默写(10分)

1.小说在叙述方式上采用了 方式,这种方式的好处是:① ,② 。

(倒叙/①设置悬念,吸引读者②将祥林嫂的寂然惨死与富人们欢呼祝福形成鲜明对比,突出小说反封建的主题,发人深思)

2、作者笔下的鲁镇是封建礼教罗网笼罩下的整个黑暗社会缩影,是形成祥林嫂性格的 。(典型环境)

3、鲁四老爷的书房陈设,反映出他是个 、 、 的封建卫道士。

(迂腐、没落、顽固)

4、《祝福》是的《 》第一篇,写于1924年。(《彷徨》)

《蜀道难》《杜甫诗三首》课堂练习

1.下列各组中加点的词语注音全部正确的一项是

A.万壑hè 渚清zhǔ 猿猱náo 飞湍tuān

B.潦倒liáo 千载zài 扪参mén 咨嗟zī

C.鱼凫fú 青冢zhǒng 巉岩chán 吮血shǔn

D.朔漠sù 省识xǐng 嗟尔jiē 暮砧zhēn

2.下列对《秋兴八首》(其一)的赏析,不正确的一项是

A.《秋兴八首》是杜甫旅居夔州时所作。这是八首中的第一首,写夔州一带的秋景,寄寓诗人自伤漂泊、思念故园的心情。

B.凡诗人触目所见无不是阴晦凄森的景象,可见诗人心情的孤寂凄楚,又可看出饱经战乱后国家的衰败残破。

C.诗中那无所不在的秋色,笼罩了无限的宇宙空间;而它一年一度如期而至,又无言地昭示着大自然的岁华摇落,宇宙间的时光如流,人世上的生命不永。

D.诗人在此旅居已近两年,所以说故园之思随着孤舟在江上飘走,只有徒然面对着丛菊的第二次开放,为去年的情景而落泪。

3.下面对《咏怀古迹》(其三)的赏析,有误的一项是

A.全诗开篇由山清水秀的昭君故里写起,与下文“独留青冢向黄昏”的死后情景形成鲜明的对比,表现了作者对昭君命运的同情。

B.颔联既写出了王昭君一生的苦楚,死后的孤独,也由“青冢”称呼中表现了对这位为民族和睦作出巨大贡献的女子的歌颂。

C.诗歌的后两联借历史传说谴责了汉元帝的不分美善、朝廷里权贵们颠倒黑白的行为。

D.全诗借对王昭君的同情、对统治者的谴责,也表达了自己怀才不遇的感慨。

4.下面对《登高》一诗的评价,不恰当的一项是

A.诗的前两联勾画出一幅秋肃天下的动人图景。首联“猿啸哀”和“鸟飞回”,画面惨淡,气氛悲凉,以映照诗人心上的凄凉。

B.颔联“无边”“不尽”,使诗的境界显得广阔深远,气象万千。可以看出诗人心情激荡不已:韶光易逝,长年飘泊,人生无常。

C.颈联将以上两联景物描写中所蕴含的感情明朗化。其中“万里”与上联“的无边”对应,“百年”与“不尽”对应,从时、空两个方面把诗人的忧思表现得既深且广。

D.诗人由异乡飘泊写到多病残生,又从白发我志不得伸归结时世艰难,抒发了诗人自己长年飘泊,老病孤愁的复杂感情。

5.文学常识填空。

(1)李白,唐代浪漫主义大诗人。其诗歌是盛唐气象的典型代表。饱满的青春热情,积极乐观的理想展望,强烈的个性色彩,使他的诗歌呈现出“__”的风格。后人专称他为“__”。

(2)杜甫,我国文学史上伟大的现实主义诗人。其作品有强烈的社会现实意义,后世称为“__”。在诗歌艺术上,他融合众长,兼备诸体,形成了特有的“__”的风格。后人专称其为“__”。

阅读《蜀道难》选段,完成后面的题目。

问君西游何时还?畏途巉岩不可攀。但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间。又闻子规啼夜月,愁空山。蜀道之难,难于上青天,使人听此凋朱颜!连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。飞湍瀑流争喧豗,砯崖转石万壑雷。其险也如此,嗟尔远道之人胡为乎来哉!

1.对下列各句中加点的字解释不正确的一项是

A.问君西游何时还 西:向西

B.连峰去天不盈尺 去:距离

C.砯崖转石万壑雷 转:使滚动

D.嗟尔远道之人胡为乎来哉 尔:你

2.下列各组中加点的字词意义和用法不相同的一项是

A.但见悲鸟号古木/但闻黄河流水鸣溅溅

B.蜀道之难,难于上青天/冰,水为之,而寒于水

C.嗟尔远道之人胡为乎来哉/宋何罪之有

D.其险也如此/师道之不传也久矣

3.下列各句中加点的词与例句中加点的词用法相同的一项是

例:使人听此凋朱颜

A.渔人甚异之 B.求木之长者,必固其根本

C.沛公欲王关中,使子婴为相 D.群臣吏民,能面刺寡人之过者,受上赏

4.下列对选段内容理解和分析不正确的一项是

A.本段开始,诗人借“问君”引出旅愁,以忧切低昂的旋律,把读者带进一个古木荒凉、鸟声悲凄的境界。

B.接着诗人借景抒情,用“悲鸟号古木”“子规啼夜月”等感彩浓厚的自然景观,渲染了旅愁和蜀道上空寂苍凉的环境气氛,有力地烘托了蜀道之难。

C.“连峰去天不盈尺”“枯松倒挂倚绝壁”运用夸张想像极言山峰之高,绝壁之险,着力渲染了惊险的气氛。

D.“蜀道之难,难于上青天”一句作为全诗的主线,在文中多次出现。在本段中的作用中点明全篇主旨,给读者以强烈的震撼。

琵琶行(并序)

1.下面加黑字的注音有误的一组是( )

A.浔阳(xún) 枫叶(fēng) 瑟瑟(sè) 迁谪(zhé)

B.慢捻(niǎn) 霓裳(ní) 六幺(yāo) 嘈嘈(cáo)

C.幽咽(yè) 暂歇(zhàn) 乍破(zhà) 转徙(xī)

D.收拨(bō) 裂帛(bó) 钿头(diàn) 银蓖(bì)

2.选出加黑词与现代汉语意义用法全都相同的一组( )

①明年秋 ②委身为贾人妇事实 ③曲罢悯然 ④今漂沦憔悴

⑤铁骑突出刀枪鸣 ⑥整顿衣裳起敛容 ⑦恬然自安

⑧因为长句 ⑨暮去朝来颜色故 ⑩曲终收拨当心画

A.①②⑤⑥ B.②③④⑦ C.①③⑧⑨ D.④⑤⑨⑩

3.选出加点词语意义相同的一组( )

4.诗的结尾作者自伤身世,自觉与琵琶女颇多相似,选出分析不正确的一项( )

A.一个“本是京城女”,一个“去年辞帝京”,都是从长安来到偏远的江州。

B.一个善写诗,另一个能读懂;一个会弹奏,另一个能欣赏,有他乡遇知音相见恨晚之感。

C.一个是誉满京都的名艺人,一个是才华横溢的大诗人,都有出类拔萃的才能。

D.一个因年长色衰而嫁人,一个因直言进谏而遭贬,都有荣衰变迁,“幽愁暗恨”。

5.下列分析不恰当的一项是( )

A.琵琶女“千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面”,是由于她“平生不得志”,不便说,也不愿见人。

B.“大弦嘈嘈如急雨”,用“嘈嘈”这个叠字词摹声,又用“如急雨”这个比喻使乐声形象化。“小弦切切如私语”用了拟人的手法。

C.“间关”之声,轻快流利,而这种声音又好像“莺语花底”,视觉形象的优美强化了听觉形象的优美。

D.“幽咽”之声,悲抑哽塞,而这种声音又好像“泉流冰下”,视觉形象的冷涩强化了听觉形象的冷涩。

阅读下面刘禹锡的《酬乐天扬州初逢席上见赠》,完成6~7题。

巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。今日听君歌一曲,暂凭酒杯长精神。

6.对诗中词句的解说,不恰当的一项是( )

A.第二句中“弃置”一词点明了被贬之意,流露着怨愤之情。

B.第三句的意思是,时光不会倒流,怀念旧时岁月也只能是念念《思旧赋》而已。

C.第四句借回乡情景的想像,表明自己被贬时间太久和还京途中恍如隔世的感觉。

D.末尾点明“席上”“酬赠”之题意,表达了要从痛苦中走出的决心。

7.对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A.一、二两句将漫长凄苦的贬谪生活高度浓缩,抒情委婉细腻,极富感染力。

B.三、四两句接连用典,言简意丰,含蓄地表达了思念、怨愤与无奈之情。

C.五、六两句以“沉舟”、“病树” 自喻,展示了生活的哲理。

D.全诗前半部伤感低沉,后半部开朗昂扬,情思跌宕,和谐完整,沉郁中更见豪放。

第二单元名句(加点字为易写错字)

连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。飞湍瀑流争喧豗,砯崖转石万壑雷。

剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开。

地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。

黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援。

丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。

画图省识春风面,环珮空归月夜魂。千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客,百年多病独登台。

千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。

大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。

别有幽愁暗恨声,此时无声胜有声。

同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。

庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪。蓝田日暖玉生烟。

此情可待成追忆,只是当时已惘然。

空闻虎旅传宵柝,无复鸡人报晓筹。此日六军同驻马,当时七夕笑牵牛。

第三单元名句

五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡、豚、狗、彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣;

谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

君子曰:学不可以已。

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。

故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。

登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。

假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河,君子生非异也,善假于物也。

故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。

锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

及至始皇,奋六世之余烈,振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下,威振四海。

乃使蒙恬北筑长城而守藩篱,却匈奴七百余里,胡人不敢南下而牧马,士不敢弯弓而报怨。

蹑足行伍之间,而倔起阡陌之中,率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦;

斩木为兵,揭竿为旗,天下云集响应,赢粮而景从。山东豪俊遂并起而亡秦族矣。

然秦以区区之地,致万乘之势,序八州而朝同列,百有余年矣;然后以六合为家,崤函为宫;

一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?仁义不施而攻守之势异也。

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。

是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。闻道有先后,述业有专攻,如是而已。