《溶液的形成》教学设计

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

“溶液的形成”教学设计

山东临邑二中 张振奎

一、教材分析

本节知识是人教版九年级化学下册第九单元课题一的内容,本课题是关于溶液的一些初步的认识,把溶液放在自然生活和社会背景下学习,使教材更贴近生活,综合实际。其中涉及到溶解过程,包括溶液的形成,溶质溶剂溶液的概念,溶解过程的吸热和放热现象等。这一课题主要使学生从宏观上认识溶液的特征,从微观上认识溶液是溶质以分子或离子的形式分散到溶剂中形成的均一的、稳定的体系。在此基础上帮助学生建立一个有关溶液的较为科学的概念,它包容了知识、方法、能力和意识等诸多层面。通过教学,使学生知道溶液的形成过程及溶液在日常生活和生产实践中的重要应用,感受化学作为中心学科对知识对个人生活及社会生产中的重要性。

二、学情分析

本课题是学生第一次学习有关溶液、溶剂、溶质的概念,了解除水以外的几种常见的溶剂。溶液是经常出现在学生的身边,学生最熟悉的一种分散系。如学生们都喝过糖水打过点滴,品尝过汤的美味等等生活中尚未化学化的知识。学生不仅在生活中经常接触到溶液,在实验中也多次用到溶液如盐酸、硫酸铜溶液过氧化氢溶液等,所以在本节的学习中,学生既能联系生活实际来学习溶液的形成加深对知识的理解,同时结合运用探究性学习的方法,探究未知知识,并且为接下来学习溶解度、溶质质量分数以及后面的酸碱盐知识打下基础。

由于本章节内容与生活经验相联系,因此能激发学生的学习热情。在此之前,学生已经积累了一些的自然科学的知识,并具备了初步的观察能力,动手能力,分析归纳能力,,运用控制变量法进行实验探究的能力,为本章内容的学习奠定了良好的基础。

三、教学目标

1.知识与技能

(1)认识溶解现象,知道溶液、溶剂、溶质的概念,把握溶液的基本特征——均一性和稳定性。

(2)认识到溶液的形成是由构成溶质的分子或离子均匀的分散到溶剂分子的间隙中去的过程,并在此过程中往往表现出吸热或放热等现象。

(3)了解溶质与溶剂之间互有选择性及溶液在日常生活中的重要用途。

2.过程与方法

(1)通过观察、阅读、思考、合作交流、培养学生的学习能力。

(2)学习采用对比的方法和控制变量法认识探究化学问题的应用。

3. 情感、态度与价值观

感受溶液知识对于生活和生产实践重要性的基础上增强学习化学的兴趣。

4、教学重点

(1)建立溶液的概念。

(2)认识溶液、溶质、溶剂三者的关系。

5、教学难点

从微观角度认识溶液的形成过程。

四、教学策略

在通过对细沙、高锰酸钾、植物油与适量的水形成的混合物的观察均一性和稳定性的观察的基础上直接引出溶液的概念,在这里放弃教材中的实验9-1,是因为该实验虽然也与学生的生活很接近,但由于是无色的,不能够很好的给学生提供溶液的基本特性之一——均一性的视觉上的体验,况且,生活中总会有那么一部分学生认为“”,因此若将“杯底的糖水和杯上边的一样甜”这一观点强加给学生,显然有违于部分学生的认知体验。因此在这里,直接选用带有颜色的高锰酸钾溶液,让学生直接从溶液颜色的均一性上感知溶液的含义。同时,让学生认识到有些溶液是带有颜色的,当颜色深到一定程度的时候,甚至是不透明的。

利用实验探究影响溶液形成的因素,使学生感受到溶液的形成与溶质和溶剂的性质有关,同种溶质在不同的溶剂里溶解能力不同;不同的溶质在同种溶剂里的溶解能力也不同。结合溶有红墨水的水能够和无色的乙醇混合成红色均一的液体,让学生感受到水和乙醇是可以互溶的。

在溶解时的吸放热现象的探究中,让学生在控制所用药品和水的量的基础上测试、记录液体温度的变化,从而认识到不同的物质在溶于水的过程中,所形成的溶液的温度是要发生不同程度的变化的。在此基础上,教师从溶质构成的角度解释出现这一现象的原因,进而使学生深刻地从微观角度认识到溶液的形成。

在整个教学过程中,教师要时刻意识到学生是课堂的主人,教师是为学生对于新知的学习服务的,尽量地不采用硬性灌输的方法,注意从简洁入手,尊重学生现有的知识经验和能力,教学中做到“导而弗牵,强而弗抑,开而弗达”的课堂效果。

对于溶液的广泛用途,学生有许多的生活经验,要通过讨论促使学生积极的思考,并体会化学对生活和生产的作用。在讨论中,对学生提出的独特的见解给予及时的鼓励。

本课时的教学中涉及到一个演示实验和三个探究实验,课容量较大,且本课题的主题为“溶液的形成”,故将“乳化及乳化现象”暂作放弃,且“乳化及乳化现象”亦属于当前重要生活化化学内容,故单独作为一个课题进行学习。

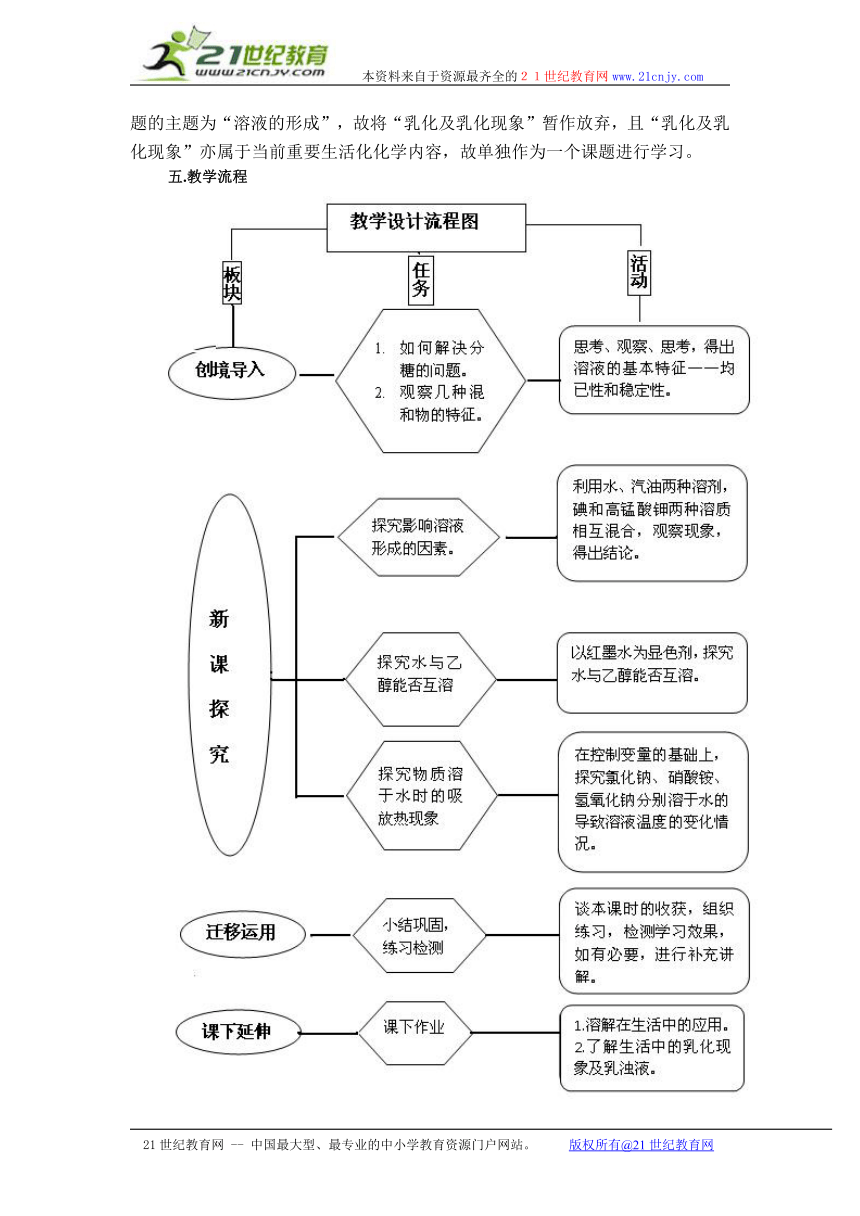

五.教学流程

六.教学过程设计

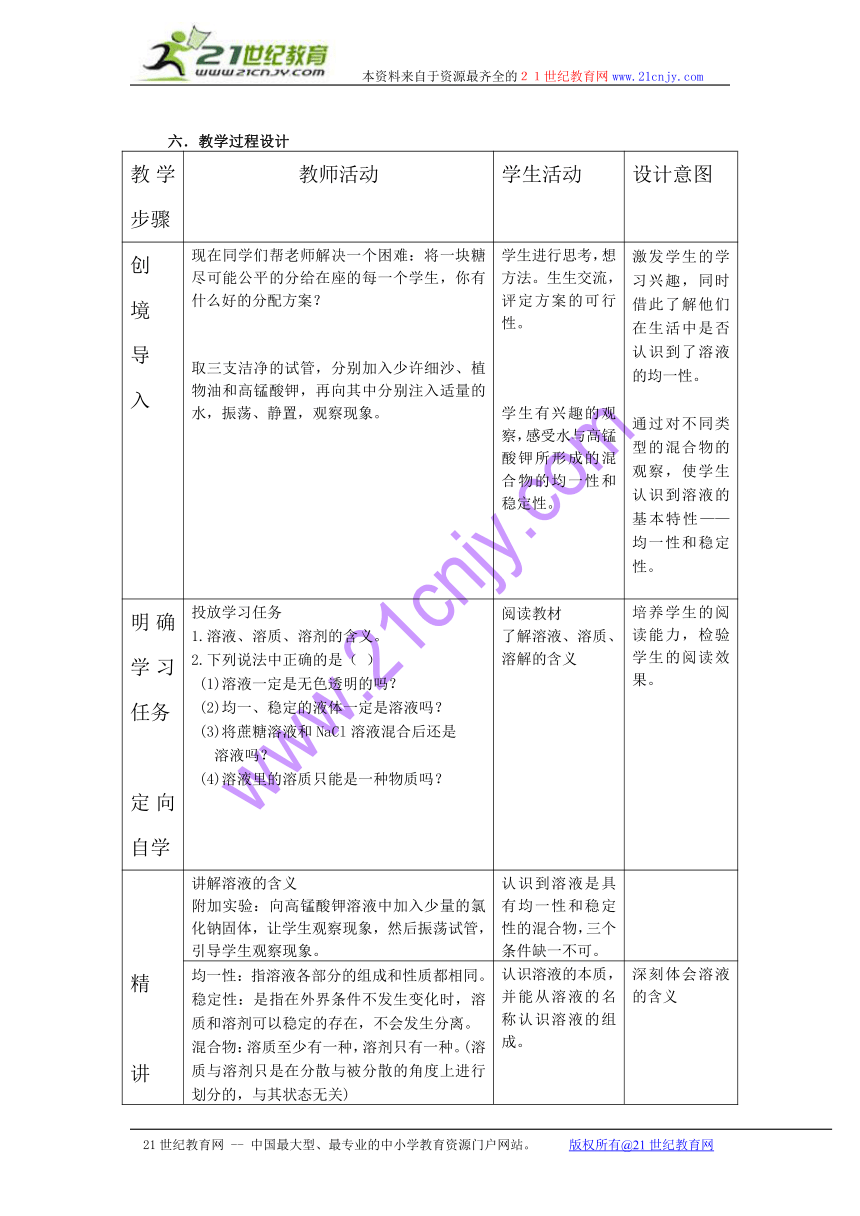

教学步骤 教师活动 学生活动 设计意图

创境导入 现在同学们帮老师解决一个困难:将一块糖尽可能公平的分给在座的每一个学生,你有什么好的分配方案?取三支洁净的试管,分别加入少许细沙、植物油和高锰酸钾,再向其中分别注入适量的水,振荡、静置,观察现象。 学生进行思考,想方法。生生交流,评定方案的可行性。学生有兴趣的观察,感受水与高锰酸钾所形成的混合物的均一性和稳定性。 激发学生的学习兴趣,同时借此了解他们在生活中是否认识到了溶液的均一性。通过对不同类型的混合物的观察,使学生认识到溶液的基本特性——均一性和稳定性。

明确学习任务定向自学 投放学习任务1.溶液、溶质、溶剂的含义。2.下列说法中正确的是( ) (1)溶液一定是无色透明的吗? (2)均一、稳定的液体一定是溶液吗? (3)将蔗糖溶液和NaCl溶液混合后还是 溶液吗? (4)溶液里的溶质只能是一种物质吗? 阅读教材了解溶液、溶质、溶解的含义 培养学生的阅读能力,检验学生的阅读效果。

精讲 讲解溶液的含义附加实验:向高锰酸钾溶液中加入少量的氯化钠固体,让学生观察现象,然后振荡试管,引导学生观察现象。 认识到溶液是具有均一性和稳定性的混合物,三个条件缺一不可。

均一性:指溶液各部分的组成和性质都相同。稳定性:是指在外界条件不发生变化时,溶质和溶剂可以稳定的存在,不会发生分离。混合物:溶质至少有一种,溶剂只有一种。(溶质与溶剂只是在分散与被分散的角度上进行划分的,与其状态无关) 认识溶液的本质,并能从溶液的名称认识溶液的组成。 深刻体会溶液的含义

实验探究 1.影响溶液形成的因素:溶剂(各取2~3mL)溶质(各取一小粒)现象水碘水高锰酸钾汽油碘汽油高锰酸钾 进行实验,感受相同的溶质 __________溶剂中溶解能力_____ 不同的溶质 __________溶剂中溶解能力_____ 让学生在探究中认识到溶液的形成是与溶质、溶剂的性质有着密切的关系的,水是最常用的溶剂。

水和乙醇能够互溶吗? 在盛有5 mL水的两支试管里加入2 ~3滴红墨水(红墨水是为了显色,便于观察),再用滴管缓缓加入约2 mL乙醇,不要振荡,观察溶液是否分层。然后振荡其中一支试管,有什么现象发生?水(5mL)乙醇(2mL)溶剂溶质振荡前现象振荡后现象静置后现象结论 进行实验,感受水和乙醇是可以互溶的。

归纳讲解 溶质和溶剂的性质是影响溶液形成的因素,溶液中的溶质可以是固体、液体、或气体,甚至是几种状态的溶质共存,水是最常见的溶剂。展示一瓶汽水,结合商标介绍,让学生认识溶液的组成及其中溶质的多样性。溶液中溶质和溶剂是如何确定的 体系溶质溶剂气+液气体液体固+液固体液体液+液无水量少量多有水非水物水 了解溶质和溶剂的性质是影响溶液形成的因素,及不同的溶液体系中溶质、溶剂的确定方法。认识到经常喝得汽水中的溶质的多样性。 指导学生认识影响溶液形成的因素及溶液中溶质、溶剂的确定方法。借助汽水的商标使学生认识到其中溶质的多样性,同是认识到溶液在生活中是广泛存在的。

阅读 指导学生阅读教材 认识溶液在生产、生活中的重要应用。 联系实际,激发学生的兴趣。

实验探究 3.溶解过程能否引起溶液温度的变化分别用托盘天平称取5gNaCl、NH4NO3、 NaOH于三支洁净的烧杯中,然后分别加入20mL水,振摇至完全溶解,并在此过程中用温度计测试液体的温度,记录温度物质在溶解过程中温度变化。(注意记录到温度的最低值或最高值) 学生根据实验要求展开探究,记录、交流、分析、总结。 在生生之间的合作交流中人是溶液在形成的过程中会出现温度上的变化。

阅读观看讲解 指导学生阅读教材。播放氯化钠溶于水的微观模拟过程。从物质构成的角度讲解溶液形成的微观过程——扩散过程和水合过程。 明确扩散过程和水合过程中的吸、放热的差异,是导致溶液形成过程中表现为温度升高,还是降低的根本原因。 物质的微粒观是贯彻整个化学教学过程的,学生只有从微观角度审视物质的变化才会把握其本质。

课堂小结 引导学生回顾本课时的学习内容 梳理本课时的学习内容,交流个人的学习收获。 及时地总结回顾有利于学生记忆能力的提高。

随堂练习 投放课堂练习: 练习、交流 检查学生的学习结果,如有必要,进行补充讲解。

作业 现有沾有氯化钠、碘等污物的衣服,试设计出你的洗涤方案并说明设计依据。到家采用不同的方式洗涤沾有油污的餐具或衣物,观察洗涤的效果及洗涤后的废液的特征。 一是要增强学生的学习兴趣,巩固课堂学习的效果,二是为下一节乳浊液的学习做好铺垫。

附:课堂练习:

1.下列关于溶液的说法中正确的是( )

A.均一、稳定的液体都是溶液 B.溶液是均一、稳定的混合物

C.溶液是无色透明的液体 D.溶液是均一、稳定的混合物

2.一杯长期放置的食盐水,若上部的密度是a g/cm3,则下部的密度是( )

A.大于a g/cm3 B.小于a g/cm3 C.等于 a g/cm3 D.无法确定

3.从微观角度来看,溶液的形成是构成溶质( )或( )均匀的扩散到溶剂分子的( )中去的过程。

4.许多化学反应都在溶液中进行,主要原因是( )

A. 反应速率快 B. 不需要加热 C. 易于操作 D.装置简单

5. 把少量的下列物质分别放到水中,充分搅拌,可以得到溶液的是( )

A.面粉 B.氯化钠 C. 汽油 D 蔗糖

5.可以作为溶质的( )。

A.只有固体 B. 只有液体 C.只有气体

D.气体、液体、固体都可以。

6.向右图所示的试管中加入某种不与水发生化学反应的物质后原来U型管内两臂在同一水平面上的红墨水,左边的液面降低了些,

右边的液面升高了些,则加入的物质可能是( )

A . 石灰石 B. 硝酸铵 C. 氯化钠 D. 氢氧化钠

六.板书设计

溶液的形成

定义:具有均一性和稳定性的混合物。

溶质 (至少有一种)

组成

溶液的形成 溶剂(只有一种)

影响溶液形成的因素:溶质的性质、溶剂的性质。

溶液形成时的温度变化:扩散过程——吸热;水和过程——放热。

7. 教学反思

1.在这一节课中的创景导入部分,学生能够很快的从混合物的角度出发,发现由高锰酸钾和水所组成的混合物的颜色均匀并能稳定存在从而完成对溶液的定义——均一性、稳定性、混合物的感性认识。并结合对教材内容和后来的补加实验——向高锰酸钾溶液中加入少许食盐颗粒,振荡,从实验的消失感知溶液中的溶质可以不只是一种,来完成对溶液定义的科学认识。

2.本课时的教学是围绕溶液的定义和溶液的形成展开的,其中涉及到的三个探究实验要求学生在一节课的时间内完成,时间是比较紧张的。这在一定程度上消弱了学生进行实验探究的效果。

3.指导学生从微观角度认识溶液的形成过程,是化学教学中微粒观的要求。在教学中在借助多媒体动画进行讲解,取得了较好的教学效果。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

“溶液的形成”教学设计

山东临邑二中 张振奎

一、教材分析

本节知识是人教版九年级化学下册第九单元课题一的内容,本课题是关于溶液的一些初步的认识,把溶液放在自然生活和社会背景下学习,使教材更贴近生活,综合实际。其中涉及到溶解过程,包括溶液的形成,溶质溶剂溶液的概念,溶解过程的吸热和放热现象等。这一课题主要使学生从宏观上认识溶液的特征,从微观上认识溶液是溶质以分子或离子的形式分散到溶剂中形成的均一的、稳定的体系。在此基础上帮助学生建立一个有关溶液的较为科学的概念,它包容了知识、方法、能力和意识等诸多层面。通过教学,使学生知道溶液的形成过程及溶液在日常生活和生产实践中的重要应用,感受化学作为中心学科对知识对个人生活及社会生产中的重要性。

二、学情分析

本课题是学生第一次学习有关溶液、溶剂、溶质的概念,了解除水以外的几种常见的溶剂。溶液是经常出现在学生的身边,学生最熟悉的一种分散系。如学生们都喝过糖水打过点滴,品尝过汤的美味等等生活中尚未化学化的知识。学生不仅在生活中经常接触到溶液,在实验中也多次用到溶液如盐酸、硫酸铜溶液过氧化氢溶液等,所以在本节的学习中,学生既能联系生活实际来学习溶液的形成加深对知识的理解,同时结合运用探究性学习的方法,探究未知知识,并且为接下来学习溶解度、溶质质量分数以及后面的酸碱盐知识打下基础。

由于本章节内容与生活经验相联系,因此能激发学生的学习热情。在此之前,学生已经积累了一些的自然科学的知识,并具备了初步的观察能力,动手能力,分析归纳能力,,运用控制变量法进行实验探究的能力,为本章内容的学习奠定了良好的基础。

三、教学目标

1.知识与技能

(1)认识溶解现象,知道溶液、溶剂、溶质的概念,把握溶液的基本特征——均一性和稳定性。

(2)认识到溶液的形成是由构成溶质的分子或离子均匀的分散到溶剂分子的间隙中去的过程,并在此过程中往往表现出吸热或放热等现象。

(3)了解溶质与溶剂之间互有选择性及溶液在日常生活中的重要用途。

2.过程与方法

(1)通过观察、阅读、思考、合作交流、培养学生的学习能力。

(2)学习采用对比的方法和控制变量法认识探究化学问题的应用。

3. 情感、态度与价值观

感受溶液知识对于生活和生产实践重要性的基础上增强学习化学的兴趣。

4、教学重点

(1)建立溶液的概念。

(2)认识溶液、溶质、溶剂三者的关系。

5、教学难点

从微观角度认识溶液的形成过程。

四、教学策略

在通过对细沙、高锰酸钾、植物油与适量的水形成的混合物的观察均一性和稳定性的观察的基础上直接引出溶液的概念,在这里放弃教材中的实验9-1,是因为该实验虽然也与学生的生活很接近,但由于是无色的,不能够很好的给学生提供溶液的基本特性之一——均一性的视觉上的体验,况且,生活中总会有那么一部分学生认为“”,因此若将“杯底的糖水和杯上边的一样甜”这一观点强加给学生,显然有违于部分学生的认知体验。因此在这里,直接选用带有颜色的高锰酸钾溶液,让学生直接从溶液颜色的均一性上感知溶液的含义。同时,让学生认识到有些溶液是带有颜色的,当颜色深到一定程度的时候,甚至是不透明的。

利用实验探究影响溶液形成的因素,使学生感受到溶液的形成与溶质和溶剂的性质有关,同种溶质在不同的溶剂里溶解能力不同;不同的溶质在同种溶剂里的溶解能力也不同。结合溶有红墨水的水能够和无色的乙醇混合成红色均一的液体,让学生感受到水和乙醇是可以互溶的。

在溶解时的吸放热现象的探究中,让学生在控制所用药品和水的量的基础上测试、记录液体温度的变化,从而认识到不同的物质在溶于水的过程中,所形成的溶液的温度是要发生不同程度的变化的。在此基础上,教师从溶质构成的角度解释出现这一现象的原因,进而使学生深刻地从微观角度认识到溶液的形成。

在整个教学过程中,教师要时刻意识到学生是课堂的主人,教师是为学生对于新知的学习服务的,尽量地不采用硬性灌输的方法,注意从简洁入手,尊重学生现有的知识经验和能力,教学中做到“导而弗牵,强而弗抑,开而弗达”的课堂效果。

对于溶液的广泛用途,学生有许多的生活经验,要通过讨论促使学生积极的思考,并体会化学对生活和生产的作用。在讨论中,对学生提出的独特的见解给予及时的鼓励。

本课时的教学中涉及到一个演示实验和三个探究实验,课容量较大,且本课题的主题为“溶液的形成”,故将“乳化及乳化现象”暂作放弃,且“乳化及乳化现象”亦属于当前重要生活化化学内容,故单独作为一个课题进行学习。

五.教学流程

六.教学过程设计

教学步骤 教师活动 学生活动 设计意图

创境导入 现在同学们帮老师解决一个困难:将一块糖尽可能公平的分给在座的每一个学生,你有什么好的分配方案?取三支洁净的试管,分别加入少许细沙、植物油和高锰酸钾,再向其中分别注入适量的水,振荡、静置,观察现象。 学生进行思考,想方法。生生交流,评定方案的可行性。学生有兴趣的观察,感受水与高锰酸钾所形成的混合物的均一性和稳定性。 激发学生的学习兴趣,同时借此了解他们在生活中是否认识到了溶液的均一性。通过对不同类型的混合物的观察,使学生认识到溶液的基本特性——均一性和稳定性。

明确学习任务定向自学 投放学习任务1.溶液、溶质、溶剂的含义。2.下列说法中正确的是( ) (1)溶液一定是无色透明的吗? (2)均一、稳定的液体一定是溶液吗? (3)将蔗糖溶液和NaCl溶液混合后还是 溶液吗? (4)溶液里的溶质只能是一种物质吗? 阅读教材了解溶液、溶质、溶解的含义 培养学生的阅读能力,检验学生的阅读效果。

精讲 讲解溶液的含义附加实验:向高锰酸钾溶液中加入少量的氯化钠固体,让学生观察现象,然后振荡试管,引导学生观察现象。 认识到溶液是具有均一性和稳定性的混合物,三个条件缺一不可。

均一性:指溶液各部分的组成和性质都相同。稳定性:是指在外界条件不发生变化时,溶质和溶剂可以稳定的存在,不会发生分离。混合物:溶质至少有一种,溶剂只有一种。(溶质与溶剂只是在分散与被分散的角度上进行划分的,与其状态无关) 认识溶液的本质,并能从溶液的名称认识溶液的组成。 深刻体会溶液的含义

实验探究 1.影响溶液形成的因素:溶剂(各取2~3mL)溶质(各取一小粒)现象水碘水高锰酸钾汽油碘汽油高锰酸钾 进行实验,感受相同的溶质 __________溶剂中溶解能力_____ 不同的溶质 __________溶剂中溶解能力_____ 让学生在探究中认识到溶液的形成是与溶质、溶剂的性质有着密切的关系的,水是最常用的溶剂。

水和乙醇能够互溶吗? 在盛有5 mL水的两支试管里加入2 ~3滴红墨水(红墨水是为了显色,便于观察),再用滴管缓缓加入约2 mL乙醇,不要振荡,观察溶液是否分层。然后振荡其中一支试管,有什么现象发生?水(5mL)乙醇(2mL)溶剂溶质振荡前现象振荡后现象静置后现象结论 进行实验,感受水和乙醇是可以互溶的。

归纳讲解 溶质和溶剂的性质是影响溶液形成的因素,溶液中的溶质可以是固体、液体、或气体,甚至是几种状态的溶质共存,水是最常见的溶剂。展示一瓶汽水,结合商标介绍,让学生认识溶液的组成及其中溶质的多样性。溶液中溶质和溶剂是如何确定的 体系溶质溶剂气+液气体液体固+液固体液体液+液无水量少量多有水非水物水 了解溶质和溶剂的性质是影响溶液形成的因素,及不同的溶液体系中溶质、溶剂的确定方法。认识到经常喝得汽水中的溶质的多样性。 指导学生认识影响溶液形成的因素及溶液中溶质、溶剂的确定方法。借助汽水的商标使学生认识到其中溶质的多样性,同是认识到溶液在生活中是广泛存在的。

阅读 指导学生阅读教材 认识溶液在生产、生活中的重要应用。 联系实际,激发学生的兴趣。

实验探究 3.溶解过程能否引起溶液温度的变化分别用托盘天平称取5gNaCl、NH4NO3、 NaOH于三支洁净的烧杯中,然后分别加入20mL水,振摇至完全溶解,并在此过程中用温度计测试液体的温度,记录温度物质在溶解过程中温度变化。(注意记录到温度的最低值或最高值) 学生根据实验要求展开探究,记录、交流、分析、总结。 在生生之间的合作交流中人是溶液在形成的过程中会出现温度上的变化。

阅读观看讲解 指导学生阅读教材。播放氯化钠溶于水的微观模拟过程。从物质构成的角度讲解溶液形成的微观过程——扩散过程和水合过程。 明确扩散过程和水合过程中的吸、放热的差异,是导致溶液形成过程中表现为温度升高,还是降低的根本原因。 物质的微粒观是贯彻整个化学教学过程的,学生只有从微观角度审视物质的变化才会把握其本质。

课堂小结 引导学生回顾本课时的学习内容 梳理本课时的学习内容,交流个人的学习收获。 及时地总结回顾有利于学生记忆能力的提高。

随堂练习 投放课堂练习: 练习、交流 检查学生的学习结果,如有必要,进行补充讲解。

作业 现有沾有氯化钠、碘等污物的衣服,试设计出你的洗涤方案并说明设计依据。到家采用不同的方式洗涤沾有油污的餐具或衣物,观察洗涤的效果及洗涤后的废液的特征。 一是要增强学生的学习兴趣,巩固课堂学习的效果,二是为下一节乳浊液的学习做好铺垫。

附:课堂练习:

1.下列关于溶液的说法中正确的是( )

A.均一、稳定的液体都是溶液 B.溶液是均一、稳定的混合物

C.溶液是无色透明的液体 D.溶液是均一、稳定的混合物

2.一杯长期放置的食盐水,若上部的密度是a g/cm3,则下部的密度是( )

A.大于a g/cm3 B.小于a g/cm3 C.等于 a g/cm3 D.无法确定

3.从微观角度来看,溶液的形成是构成溶质( )或( )均匀的扩散到溶剂分子的( )中去的过程。

4.许多化学反应都在溶液中进行,主要原因是( )

A. 反应速率快 B. 不需要加热 C. 易于操作 D.装置简单

5. 把少量的下列物质分别放到水中,充分搅拌,可以得到溶液的是( )

A.面粉 B.氯化钠 C. 汽油 D 蔗糖

5.可以作为溶质的( )。

A.只有固体 B. 只有液体 C.只有气体

D.气体、液体、固体都可以。

6.向右图所示的试管中加入某种不与水发生化学反应的物质后原来U型管内两臂在同一水平面上的红墨水,左边的液面降低了些,

右边的液面升高了些,则加入的物质可能是( )

A . 石灰石 B. 硝酸铵 C. 氯化钠 D. 氢氧化钠

六.板书设计

溶液的形成

定义:具有均一性和稳定性的混合物。

溶质 (至少有一种)

组成

溶液的形成 溶剂(只有一种)

影响溶液形成的因素:溶质的性质、溶剂的性质。

溶液形成时的温度变化:扩散过程——吸热;水和过程——放热。

7. 教学反思

1.在这一节课中的创景导入部分,学生能够很快的从混合物的角度出发,发现由高锰酸钾和水所组成的混合物的颜色均匀并能稳定存在从而完成对溶液的定义——均一性、稳定性、混合物的感性认识。并结合对教材内容和后来的补加实验——向高锰酸钾溶液中加入少许食盐颗粒,振荡,从实验的消失感知溶液中的溶质可以不只是一种,来完成对溶液定义的科学认识。

2.本课时的教学是围绕溶液的定义和溶液的形成展开的,其中涉及到的三个探究实验要求学生在一节课的时间内完成,时间是比较紧张的。这在一定程度上消弱了学生进行实验探究的效果。

3.指导学生从微观角度认识溶液的形成过程,是化学教学中微粒观的要求。在教学中在借助多媒体动画进行讲解,取得了较好的教学效果。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录