《固体物质在水中的溶解度》教学设计

文档属性

| 名称 | 《固体物质在水中的溶解度》教学设计 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 27.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版(五四学制) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2010-11-08 22:10:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

《固体物质在水中的溶解度》教学设计

山东临邑二中 张振奎

教材分析:

溶解度是初中化学的一个重要的概念,是引领学生从定量的角度认识溶质在溶剂里的溶解限度,是上节课饱和溶液知识的延伸——饱和溶液组成的表示方法又是下一课时粗盐提纯以及第三节海水制碱的理论依据,所以本课时内容起着承上启下的作用。

学情分析:

上一课时学生已经知道固体物质在水中是不能无限制地溶解,最终是会达到饱和状态的;学生也知道不同物质在同一种溶剂里的的溶解性不同。但学生还没有意识到当温度一定时,某物质的饱和溶液的组成是固定的,物质在水中的溶解限度是一定的;更不知道如何准确地表示不同物质溶解性的差异及溶解度这一概念在生产生活中的重要应用。

教学目标

知识与技能:

1.通过实验探究,理解溶解度的定义;了解溶解度与溶解性的关系。知道影响固体物质溶解度的因素。

2.通过学习溶解度曲线,了解如何用溶解度曲线表示可溶性物质的溶解度,如何应用溶解度曲线比较不同物质的溶解性强弱及其随温度变化规律。

过程与方法

1.通过实验探究,学习“控制变量”的思想和方法。

2.通过学习溶解度概念,初步了解溶解度是定量表示物质溶解性强弱及饱和溶液组成的重要方法。

3. 通过学习溶解度曲线,理解溶解性和溶解度概念在混合物分离提纯方面的重要应用。

情感态度与价值观

通过学习,进一步认识事物内因与外因之间的辨证关系,理解化学在认识、改造和应用物质方面的重要价值。

教学重点:溶解度概念及应用。

教学难点:理解溶解度的概念。

教学策略:

(1)学生通过实验探究,理解影响溶解度的因素。

(2)学生通过自主、合作学习,掌握溶解度概念及应用。

(3)通过问题解决,巩固本节重点。

教学辅助手段:多媒体课件、实验

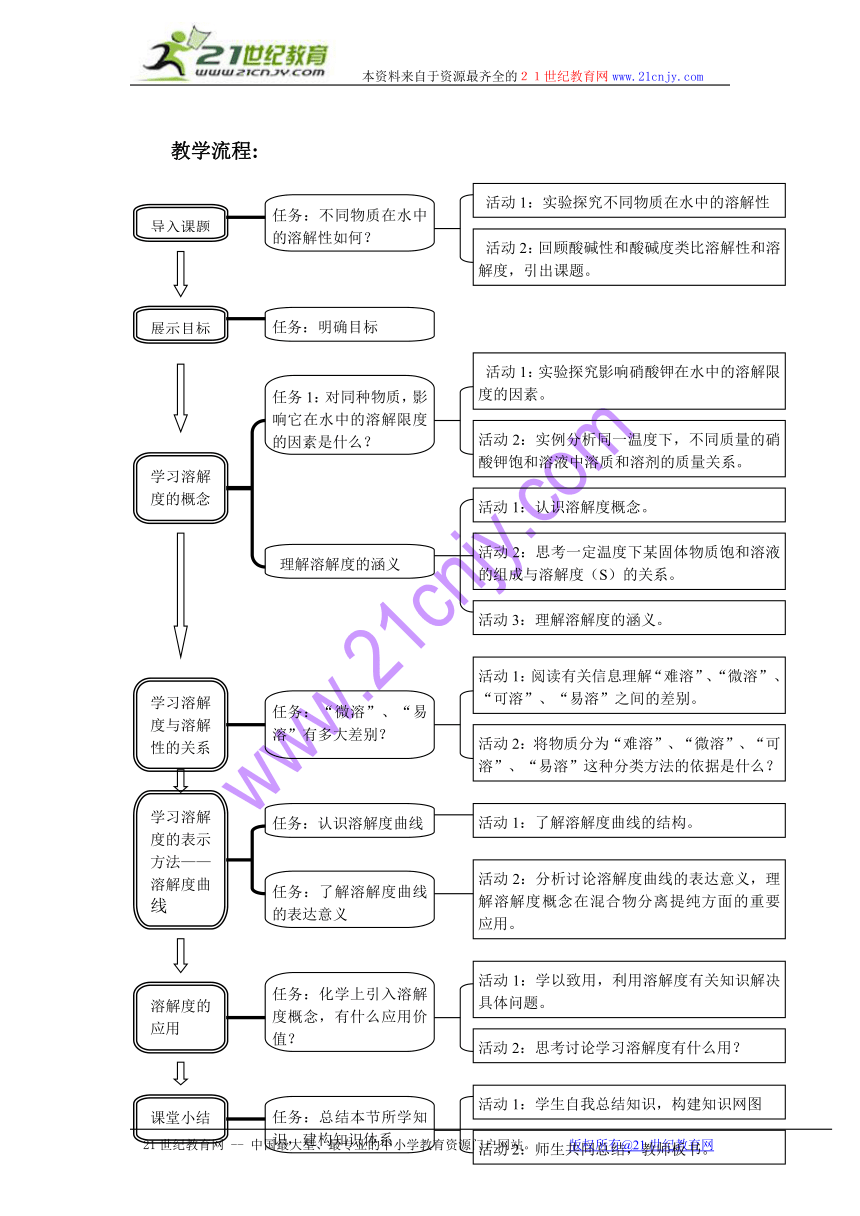

教学流程:

教学过程:

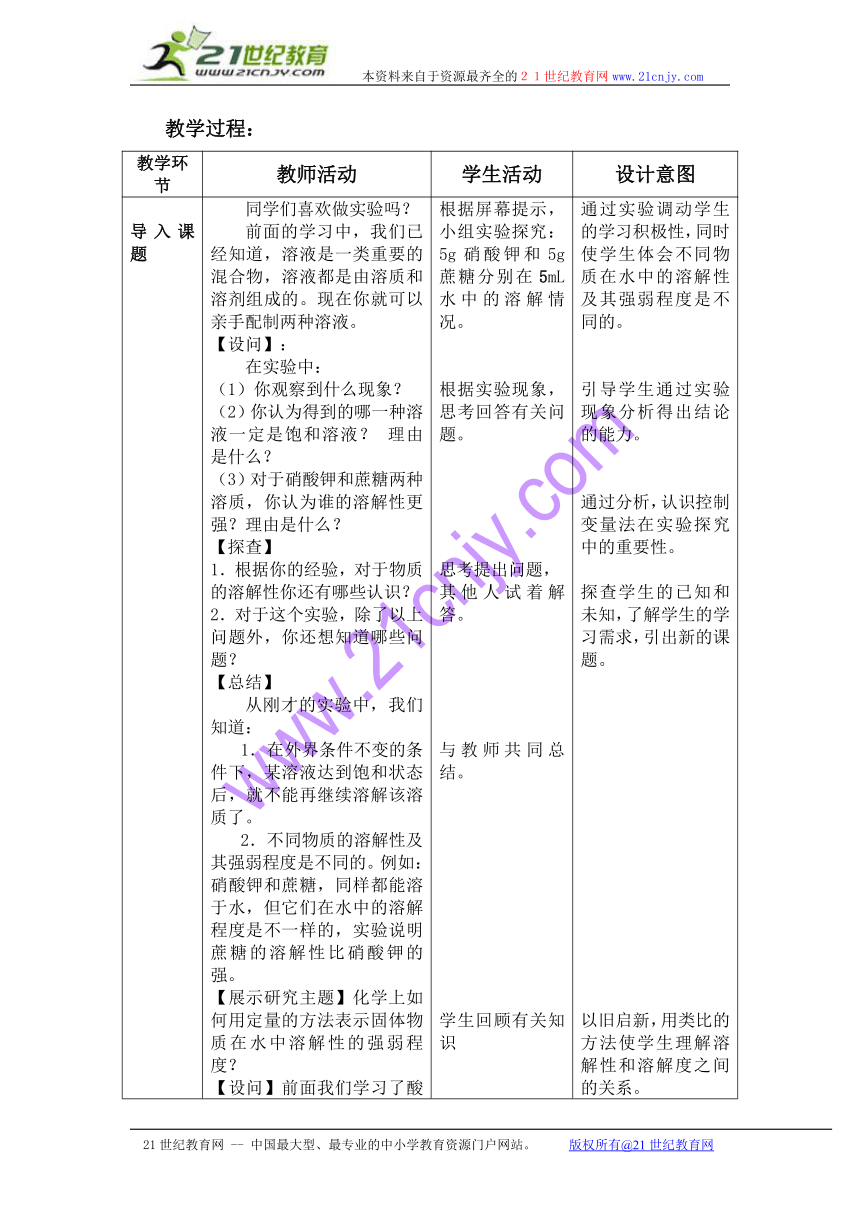

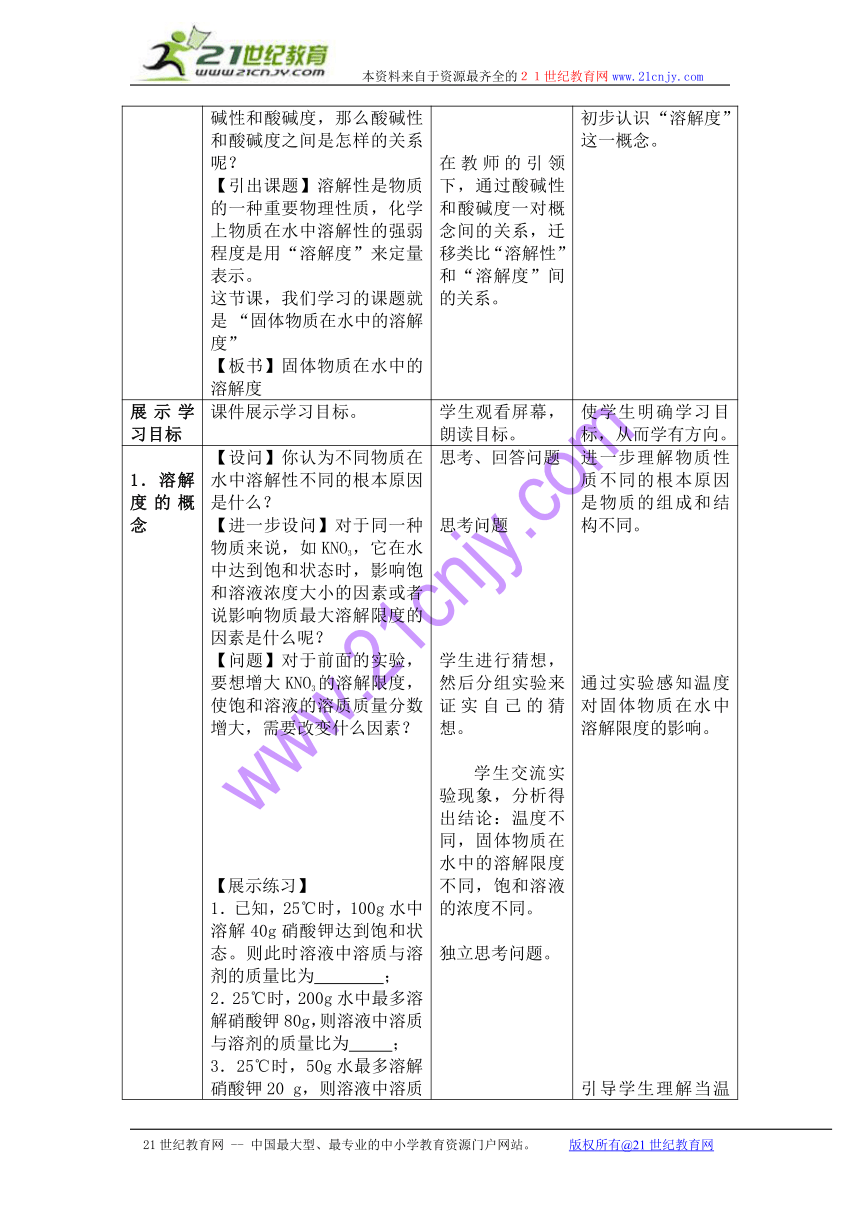

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入课题 同学们喜欢做实验吗?前面的学习中,我们已经知道,溶液是一类重要的混合物,溶液都是由溶质和溶剂组成的。现在你就可以亲手配制两种溶液。【设问】:在实验中:(1)你观察到什么现象?(2)你认为得到的哪一种溶液一定是饱和溶液? 理由是什么?(3)对于硝酸钾和蔗糖两种溶质,你认为谁的溶解性更强?理由是什么?【探查】1.根据你的经验,对于物质的溶解性你还有哪些认识?2.对于这个实验,除了以上问题外,你还想知道哪些问题?【总结】从刚才的实验中,我们知道:1.在外界条件不变的条件下,某溶液达到饱和状态后,就不能再继续溶解该溶质了。2.不同物质的溶解性及其强弱程度是不同的。例如:硝酸钾和蔗糖,同样都能溶于水,但它们在水中的溶解程度是不一样的,实验说明蔗糖的溶解性比硝酸钾的强。【展示研究主题】化学上如何用定量的方法表示固体物质在水中溶解性的强弱程度?【设问】前面我们学习了酸碱性和酸碱度,那么酸碱性和酸碱度之间是怎样的关系呢?【引出课题】溶解性是物质的一种重要物理性质,化学上物质在水中溶解性的强弱程度是用“溶解度”来定量表示。这节课,我们学习的课题就是 “固体物质在水中的溶解度”【板书】固体物质在水中的溶解度 根据屏幕提示,小组实验探究:5g硝酸钾和5g蔗糖分别在5mL水中的溶解情况。根据实验现象,思考回答有关问题。思考提出问题,其他人试着解答。与教师共同总结。学生回顾有关知识在教师的引领下,通过酸碱性和酸碱度一对概念间的关系,迁移类比“溶解性”和“溶解度”间的关系。 通过实验调动学生的学习积极性,同时使学生体会不同物质在水中的溶解性及其强弱程度是不同的。引导学生通过实验现象分析得出结论的能力。通过分析,认识控制变量法在实验探究中的重要性。探查学生的已知和未知,了解学生的学习需求,引出新的课题。以旧启新,用类比的方法使学生理解溶解性和溶解度之间的关系。初步认识 “溶解度”这一概念。

展示学习目标 课件展示学习目标。 学生观看屏幕,朗读目标。 使学生明确学习目标,从而学有方向。

1.溶解度的概念 【设问】你认为不同物质在水中溶解性不同的根本原因是什么?【进一步设问】对于同一种物质来说,如KNO3,它在水中达到饱和状态时,影响饱和溶液浓度大小的因素或者说影响物质最大溶解限度的因素是什么呢?【问题】对于前面的实验,要想增大KNO3的溶解限度,使饱和溶液的溶质质量分数增大,需要改变什么因素?【展示练习】1.已知,25℃时,100g水中溶解40g硝酸钾达到饱和状态。则此时溶液中溶质与溶剂的质量比为 ;2.25℃时,200g水中最多溶解硝酸钾80g,则溶液中溶质与溶剂的质量比为 ;3.25℃时,50g水最多溶解硝酸钾20 g,则溶液中溶质与溶剂的质量比为 。【设问】透过表象看本质是化学学科的重要思想,通过以上练习你发现了什么问题?【总结】一定温度下,某物质的溶液达到饱和状态后——饱和溶液的组成是一定的,即m质/m剂=定值。因此,此时,溶质的溶解性强弱程度一定。 即物质的溶解度是一定的。这也说明了决定固体物质溶解度的外界条件是温度。【过渡】那么溶解度的具体含义什么呢?化学上是这样规定的:【展示】溶解度的定义。【强调】这里的100g溶剂,只是人为规定,便于比较。【举例】1.20℃时,硝酸钾在100g水中达到饱和状态时能溶解31.6g,则20℃时硝酸钾的溶解度就是31.6g。.2.20℃时,204g蔗糖溶解在100g水中达到饱和状态,则20℃时蔗糖的溶解度就是 。【提出问题】如果用“S”表示某物质某温度下的溶解度,此时饱和溶液中,溶质和溶剂的质量比等于什么?【检查】“20℃时,氯化钠的溶解度为35g”,这句话的涵义是什么? 思考、回答问题思考问题学生进行猜想,然后分组实验来证实自己的猜想。学生交流实验现象,分析得出结论:温度不同,固体物质在水中的溶解限度不同,饱和溶液的浓度不同。独立思考问题。思考回答问题师生共同总结。朗读定义内容。学生细读信息,领会溶解度的涵义。思考回答自己的想法。交流自己的理解 进一步理解物质性质不同的根本原因是物质的组成和结构不同。通过实验感知温度对固体物质在水中溶解限度的影响。引导学生理解当温度一定时,某物质的饱和溶液的组成是一定的,即溶质的溶解性强弱程度是一定的,从而为溶解度涵义的理解做好铺垫。溶解度概念是初中化学中难度较大的概念,不适合学生自己归纳,所以教师直接给出定义。使学生进一步领会溶解度的涵义。理解如何用溶解度定量表示物质溶解性的强弱。引导学生初步了解溶解度是定量表示物质饱和溶液组成的重要方法。进一步加强学生对溶解度涵义的理解。

2.溶解度和溶解性的关系 【过渡】以前我们在描述物质的溶解性时,常这样说:氢氧化钙微溶于水,氢氧化钠易溶于水,那么有多大差别呢?【展示】用数轴方式展示溶解性和溶解度的关系。【设问】将物质分成“微溶”、“可溶”、“易溶”等的分类依据是什么?【总结】溶解度是通过具体的数值来定量表示物质溶解性强弱的。 阅读有关信息,回答问题。师生共同总结。 让学生进一步认识到分类法在化学中重要作用

3.溶解度的表示方法——溶解度曲线 【过渡】物质的溶解度都是通过实验来测得的。【展示】用表格方式展示硝酸钾在各温度(0℃、10℃、20℃、30℃、……)下的溶解度。(略)【问题】从表格中能否查到13时硝酸钾的溶解度?那怎么办?【问题】对于曲线和表格这两种表达方式,你认为哪种方式好?为什么?【总结】曲线这种数形结合的方式能准确反映溶解度受温度影响的变化规律。【展示】电脑动画氯化钠的溶解度曲线。【问题】观察硝酸钾和氯化钠的溶解度曲线,从中你能获取哪些信息?【归纳】从溶解度曲线中,我们能知道:①物质的溶解度受温度影响的变化规律。 ②比较不同种物质在同一温度下的溶解度大小。【过渡】现在请大家再看看前面加热过的那只试管,有什么新的发现?【问题】为什么会有晶体析出?【讲解】这种降低温度析出晶体的方法叫降温结晶。【问题】你还知道什么结晶方式?它与降温结晶比较各适用于什么样的物质?【总结】根据物质的溶解度受温度影响的变化规律,还可以知道:③从溶液中分离提纯物质采用的结晶方法。【思想延伸】有关结晶法分离提纯混合物我们将在下节课专题学习。 根据已有的知识经验描述曲线的结构和画法。动手画出硝酸钾的溶解度曲线。学生充分交流自己的想法。先独立思考、然后小组讨论溶解度曲线的表示意义。观察现象,并描述现象。分析结晶的可能原因。学生思考、回答有关问题。 了解表格式表示溶解度随温度变化的方式。使学生自主寻找解决事情的方法,学习用数形结合的方式处理实验数据。从而体会出用曲线表示溶解度变化规律的优点。培养学生分析读图的能力。培养学生的归纳总结能力锻炼学生的分析能力,学会根据物质溶解度随温度的变化规律,判断结晶的原因。初步认识溶解度知识的应用之一,为下节课学习打下基础。

4.溶解度的应用 【展示】右图为a、b两种物质的溶解度曲线。请根据图中内容回答下列问题:(1)曲线a和b的交叉点M表示的含义是 (2)80℃时,40g a物质溶于50g水中所形成的溶液是 溶液(选填“饱和”或“不饱和”)(3)从a的溶液中获取a固体,一般采用 法。【设问】化学上引入溶解度概念,有什么应用价值呢?【归纳】溶解度的应用价值体现在:1.能定量表示一定温度下某物质的溶解性强弱。2.能定量表示一定温度下某物质饱和溶液的组成。3.根据固体物质的溶解度随温度的变化规律,采用相应的方法从溶液中分离、提纯该物质。 独立思考有关问题先独立思考,然后小组讨论有关问题。最后学生广泛谈自己的认识和理解。 通过解决具体问题,体会溶解度知识的应用。加深对溶解度概念的理解,认识溶解度的应用价值。

课堂小结 【总结】溶解度是初中化学中的一个很重要的概念,溶解度知识既是上节课饱和溶液知识的延伸,又是下节课粗盐提纯的理论依据,所以熟练掌握溶解度知识非常重要。下面我们对本节课所学内容做一总结。师生共同总结,教师板书。 学生先自我总结,然后师生共同总结。 提升对溶解度概念的理解,为下节课的学习埋下伏笔。

附:板书设计 固体物质在水中的溶解度

教后反思:

溶解度概念是初中化学中的一个很重要也比较难的概念,本节课通过实验探究和问题引领,使学生逐步理解当物质种类确定后,影响固体物质在水中的溶解限度的因素就是温度,温度不同,固体物质在水中的溶解限度就不同,所得饱和溶液的浓度就不同,而当温度一定时饱和溶液中溶质和溶剂的质量比就是一定的,这些关系都理清了,溶解度概念的引出也就水到渠成了,本节课的难点也因此得以突破。

本节课很大的亮点就是重视了对溶解度概念的本体认识,帮助学生理解溶解度概念所隐含的饱和溶液中溶质和溶剂的质量关系,从而使学生能真正理解溶解度的涵义及其应用价值。

本节课的不足之处是课堂没有多余的时间留给学生巩固所学知识,课堂小结进行得有些仓促。

学习溶解度的概念

任务:不同物质在水中的溶解性如何?

导入课题

活动1:实验探究不同物质在水中的溶解性

活动2:回顾酸碱性和酸碱度类比溶解性和溶解度,引出课题。

任务1:对同种物质,影响它在水中的溶解限度的因素是什么?

活动1:实验探究影响硝酸钾在水中的溶解限度的因素。

活动2:实例分析同一温度下,不同质量的硝酸钾饱和溶液中溶质和溶剂的质量关系。

活动2:思考一定温度下某固体物质饱和溶液的组成与溶解度(S)的关系。

活动3:理解溶解度的涵义。

展示目标

理解溶解度的涵义

活动1:认识溶解度概念。

学习溶解度与溶解性的关系

任务:“微溶”、“易溶”有多大差别?

活动1:阅读有关信息理解“难溶”、“微溶” 、“可溶”、“易溶”之间的差别。

活动2:将物质分为“难溶”、“微溶”、“可溶”、“易溶”这种分类方法的依据是什么?

学习溶解度的表示方法——溶解度曲线

活动1:了解溶解度曲线的结构。

任务:认识溶解度曲线

活动1:学以致用,利用溶解度有关知识解决具体问题。

任务:了解溶解度曲线的表达意义

溶解度的应用

任务:化学上引入溶解度概念,有什么应用价值?

活动2:思考讨论学习溶解度有什么用?

活动2:分析讨论溶解度曲线的表达意义,理解溶解度概念在混合物分离提纯方面的重要应用。

课堂小结

任务:总结本节所学知识,建构知识体系

活动1:学生自我总结知识,构建知识网图

活动2:师生共同总结,教师板书。

任务:明确目标

结晶法

降温结晶

蒸发结晶

溶液

溶剂(水)

溶质(固体)

物理性质

溶解度

饱和溶液

溶解性的强弱

固体

(纯净物)

(混合物)

(涵义)定量

曲线

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

《固体物质在水中的溶解度》教学设计

山东临邑二中 张振奎

教材分析:

溶解度是初中化学的一个重要的概念,是引领学生从定量的角度认识溶质在溶剂里的溶解限度,是上节课饱和溶液知识的延伸——饱和溶液组成的表示方法又是下一课时粗盐提纯以及第三节海水制碱的理论依据,所以本课时内容起着承上启下的作用。

学情分析:

上一课时学生已经知道固体物质在水中是不能无限制地溶解,最终是会达到饱和状态的;学生也知道不同物质在同一种溶剂里的的溶解性不同。但学生还没有意识到当温度一定时,某物质的饱和溶液的组成是固定的,物质在水中的溶解限度是一定的;更不知道如何准确地表示不同物质溶解性的差异及溶解度这一概念在生产生活中的重要应用。

教学目标

知识与技能:

1.通过实验探究,理解溶解度的定义;了解溶解度与溶解性的关系。知道影响固体物质溶解度的因素。

2.通过学习溶解度曲线,了解如何用溶解度曲线表示可溶性物质的溶解度,如何应用溶解度曲线比较不同物质的溶解性强弱及其随温度变化规律。

过程与方法

1.通过实验探究,学习“控制变量”的思想和方法。

2.通过学习溶解度概念,初步了解溶解度是定量表示物质溶解性强弱及饱和溶液组成的重要方法。

3. 通过学习溶解度曲线,理解溶解性和溶解度概念在混合物分离提纯方面的重要应用。

情感态度与价值观

通过学习,进一步认识事物内因与外因之间的辨证关系,理解化学在认识、改造和应用物质方面的重要价值。

教学重点:溶解度概念及应用。

教学难点:理解溶解度的概念。

教学策略:

(1)学生通过实验探究,理解影响溶解度的因素。

(2)学生通过自主、合作学习,掌握溶解度概念及应用。

(3)通过问题解决,巩固本节重点。

教学辅助手段:多媒体课件、实验

教学流程:

教学过程:

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入课题 同学们喜欢做实验吗?前面的学习中,我们已经知道,溶液是一类重要的混合物,溶液都是由溶质和溶剂组成的。现在你就可以亲手配制两种溶液。【设问】:在实验中:(1)你观察到什么现象?(2)你认为得到的哪一种溶液一定是饱和溶液? 理由是什么?(3)对于硝酸钾和蔗糖两种溶质,你认为谁的溶解性更强?理由是什么?【探查】1.根据你的经验,对于物质的溶解性你还有哪些认识?2.对于这个实验,除了以上问题外,你还想知道哪些问题?【总结】从刚才的实验中,我们知道:1.在外界条件不变的条件下,某溶液达到饱和状态后,就不能再继续溶解该溶质了。2.不同物质的溶解性及其强弱程度是不同的。例如:硝酸钾和蔗糖,同样都能溶于水,但它们在水中的溶解程度是不一样的,实验说明蔗糖的溶解性比硝酸钾的强。【展示研究主题】化学上如何用定量的方法表示固体物质在水中溶解性的强弱程度?【设问】前面我们学习了酸碱性和酸碱度,那么酸碱性和酸碱度之间是怎样的关系呢?【引出课题】溶解性是物质的一种重要物理性质,化学上物质在水中溶解性的强弱程度是用“溶解度”来定量表示。这节课,我们学习的课题就是 “固体物质在水中的溶解度”【板书】固体物质在水中的溶解度 根据屏幕提示,小组实验探究:5g硝酸钾和5g蔗糖分别在5mL水中的溶解情况。根据实验现象,思考回答有关问题。思考提出问题,其他人试着解答。与教师共同总结。学生回顾有关知识在教师的引领下,通过酸碱性和酸碱度一对概念间的关系,迁移类比“溶解性”和“溶解度”间的关系。 通过实验调动学生的学习积极性,同时使学生体会不同物质在水中的溶解性及其强弱程度是不同的。引导学生通过实验现象分析得出结论的能力。通过分析,认识控制变量法在实验探究中的重要性。探查学生的已知和未知,了解学生的学习需求,引出新的课题。以旧启新,用类比的方法使学生理解溶解性和溶解度之间的关系。初步认识 “溶解度”这一概念。

展示学习目标 课件展示学习目标。 学生观看屏幕,朗读目标。 使学生明确学习目标,从而学有方向。

1.溶解度的概念 【设问】你认为不同物质在水中溶解性不同的根本原因是什么?【进一步设问】对于同一种物质来说,如KNO3,它在水中达到饱和状态时,影响饱和溶液浓度大小的因素或者说影响物质最大溶解限度的因素是什么呢?【问题】对于前面的实验,要想增大KNO3的溶解限度,使饱和溶液的溶质质量分数增大,需要改变什么因素?【展示练习】1.已知,25℃时,100g水中溶解40g硝酸钾达到饱和状态。则此时溶液中溶质与溶剂的质量比为 ;2.25℃时,200g水中最多溶解硝酸钾80g,则溶液中溶质与溶剂的质量比为 ;3.25℃时,50g水最多溶解硝酸钾20 g,则溶液中溶质与溶剂的质量比为 。【设问】透过表象看本质是化学学科的重要思想,通过以上练习你发现了什么问题?【总结】一定温度下,某物质的溶液达到饱和状态后——饱和溶液的组成是一定的,即m质/m剂=定值。因此,此时,溶质的溶解性强弱程度一定。 即物质的溶解度是一定的。这也说明了决定固体物质溶解度的外界条件是温度。【过渡】那么溶解度的具体含义什么呢?化学上是这样规定的:【展示】溶解度的定义。【强调】这里的100g溶剂,只是人为规定,便于比较。【举例】1.20℃时,硝酸钾在100g水中达到饱和状态时能溶解31.6g,则20℃时硝酸钾的溶解度就是31.6g。.2.20℃时,204g蔗糖溶解在100g水中达到饱和状态,则20℃时蔗糖的溶解度就是 。【提出问题】如果用“S”表示某物质某温度下的溶解度,此时饱和溶液中,溶质和溶剂的质量比等于什么?【检查】“20℃时,氯化钠的溶解度为35g”,这句话的涵义是什么? 思考、回答问题思考问题学生进行猜想,然后分组实验来证实自己的猜想。学生交流实验现象,分析得出结论:温度不同,固体物质在水中的溶解限度不同,饱和溶液的浓度不同。独立思考问题。思考回答问题师生共同总结。朗读定义内容。学生细读信息,领会溶解度的涵义。思考回答自己的想法。交流自己的理解 进一步理解物质性质不同的根本原因是物质的组成和结构不同。通过实验感知温度对固体物质在水中溶解限度的影响。引导学生理解当温度一定时,某物质的饱和溶液的组成是一定的,即溶质的溶解性强弱程度是一定的,从而为溶解度涵义的理解做好铺垫。溶解度概念是初中化学中难度较大的概念,不适合学生自己归纳,所以教师直接给出定义。使学生进一步领会溶解度的涵义。理解如何用溶解度定量表示物质溶解性的强弱。引导学生初步了解溶解度是定量表示物质饱和溶液组成的重要方法。进一步加强学生对溶解度涵义的理解。

2.溶解度和溶解性的关系 【过渡】以前我们在描述物质的溶解性时,常这样说:氢氧化钙微溶于水,氢氧化钠易溶于水,那么有多大差别呢?【展示】用数轴方式展示溶解性和溶解度的关系。【设问】将物质分成“微溶”、“可溶”、“易溶”等的分类依据是什么?【总结】溶解度是通过具体的数值来定量表示物质溶解性强弱的。 阅读有关信息,回答问题。师生共同总结。 让学生进一步认识到分类法在化学中重要作用

3.溶解度的表示方法——溶解度曲线 【过渡】物质的溶解度都是通过实验来测得的。【展示】用表格方式展示硝酸钾在各温度(0℃、10℃、20℃、30℃、……)下的溶解度。(略)【问题】从表格中能否查到13时硝酸钾的溶解度?那怎么办?【问题】对于曲线和表格这两种表达方式,你认为哪种方式好?为什么?【总结】曲线这种数形结合的方式能准确反映溶解度受温度影响的变化规律。【展示】电脑动画氯化钠的溶解度曲线。【问题】观察硝酸钾和氯化钠的溶解度曲线,从中你能获取哪些信息?【归纳】从溶解度曲线中,我们能知道:①物质的溶解度受温度影响的变化规律。 ②比较不同种物质在同一温度下的溶解度大小。【过渡】现在请大家再看看前面加热过的那只试管,有什么新的发现?【问题】为什么会有晶体析出?【讲解】这种降低温度析出晶体的方法叫降温结晶。【问题】你还知道什么结晶方式?它与降温结晶比较各适用于什么样的物质?【总结】根据物质的溶解度受温度影响的变化规律,还可以知道:③从溶液中分离提纯物质采用的结晶方法。【思想延伸】有关结晶法分离提纯混合物我们将在下节课专题学习。 根据已有的知识经验描述曲线的结构和画法。动手画出硝酸钾的溶解度曲线。学生充分交流自己的想法。先独立思考、然后小组讨论溶解度曲线的表示意义。观察现象,并描述现象。分析结晶的可能原因。学生思考、回答有关问题。 了解表格式表示溶解度随温度变化的方式。使学生自主寻找解决事情的方法,学习用数形结合的方式处理实验数据。从而体会出用曲线表示溶解度变化规律的优点。培养学生分析读图的能力。培养学生的归纳总结能力锻炼学生的分析能力,学会根据物质溶解度随温度的变化规律,判断结晶的原因。初步认识溶解度知识的应用之一,为下节课学习打下基础。

4.溶解度的应用 【展示】右图为a、b两种物质的溶解度曲线。请根据图中内容回答下列问题:(1)曲线a和b的交叉点M表示的含义是 (2)80℃时,40g a物质溶于50g水中所形成的溶液是 溶液(选填“饱和”或“不饱和”)(3)从a的溶液中获取a固体,一般采用 法。【设问】化学上引入溶解度概念,有什么应用价值呢?【归纳】溶解度的应用价值体现在:1.能定量表示一定温度下某物质的溶解性强弱。2.能定量表示一定温度下某物质饱和溶液的组成。3.根据固体物质的溶解度随温度的变化规律,采用相应的方法从溶液中分离、提纯该物质。 独立思考有关问题先独立思考,然后小组讨论有关问题。最后学生广泛谈自己的认识和理解。 通过解决具体问题,体会溶解度知识的应用。加深对溶解度概念的理解,认识溶解度的应用价值。

课堂小结 【总结】溶解度是初中化学中的一个很重要的概念,溶解度知识既是上节课饱和溶液知识的延伸,又是下节课粗盐提纯的理论依据,所以熟练掌握溶解度知识非常重要。下面我们对本节课所学内容做一总结。师生共同总结,教师板书。 学生先自我总结,然后师生共同总结。 提升对溶解度概念的理解,为下节课的学习埋下伏笔。

附:板书设计 固体物质在水中的溶解度

教后反思:

溶解度概念是初中化学中的一个很重要也比较难的概念,本节课通过实验探究和问题引领,使学生逐步理解当物质种类确定后,影响固体物质在水中的溶解限度的因素就是温度,温度不同,固体物质在水中的溶解限度就不同,所得饱和溶液的浓度就不同,而当温度一定时饱和溶液中溶质和溶剂的质量比就是一定的,这些关系都理清了,溶解度概念的引出也就水到渠成了,本节课的难点也因此得以突破。

本节课很大的亮点就是重视了对溶解度概念的本体认识,帮助学生理解溶解度概念所隐含的饱和溶液中溶质和溶剂的质量关系,从而使学生能真正理解溶解度的涵义及其应用价值。

本节课的不足之处是课堂没有多余的时间留给学生巩固所学知识,课堂小结进行得有些仓促。

学习溶解度的概念

任务:不同物质在水中的溶解性如何?

导入课题

活动1:实验探究不同物质在水中的溶解性

活动2:回顾酸碱性和酸碱度类比溶解性和溶解度,引出课题。

任务1:对同种物质,影响它在水中的溶解限度的因素是什么?

活动1:实验探究影响硝酸钾在水中的溶解限度的因素。

活动2:实例分析同一温度下,不同质量的硝酸钾饱和溶液中溶质和溶剂的质量关系。

活动2:思考一定温度下某固体物质饱和溶液的组成与溶解度(S)的关系。

活动3:理解溶解度的涵义。

展示目标

理解溶解度的涵义

活动1:认识溶解度概念。

学习溶解度与溶解性的关系

任务:“微溶”、“易溶”有多大差别?

活动1:阅读有关信息理解“难溶”、“微溶” 、“可溶”、“易溶”之间的差别。

活动2:将物质分为“难溶”、“微溶”、“可溶”、“易溶”这种分类方法的依据是什么?

学习溶解度的表示方法——溶解度曲线

活动1:了解溶解度曲线的结构。

任务:认识溶解度曲线

活动1:学以致用,利用溶解度有关知识解决具体问题。

任务:了解溶解度曲线的表达意义

溶解度的应用

任务:化学上引入溶解度概念,有什么应用价值?

活动2:思考讨论学习溶解度有什么用?

活动2:分析讨论溶解度曲线的表达意义,理解溶解度概念在混合物分离提纯方面的重要应用。

课堂小结

任务:总结本节所学知识,建构知识体系

活动1:学生自我总结知识,构建知识网图

活动2:师生共同总结,教师板书。

任务:明确目标

结晶法

降温结晶

蒸发结晶

溶液

溶剂(水)

溶质(固体)

物理性质

溶解度

饱和溶液

溶解性的强弱

固体

(纯净物)

(混合物)

(涵义)定量

曲线

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元 步入化学殿堂

- 第一节 化学真奇妙

- 第二节 体验化学探究

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(一)

- 第二单元 探秘水世界

- 第一节 运动的水分子

- 第二节 自然界中的水

- 第三节 水分子的变化

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(二)

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 第一节 原子的构成

- 第二节 元素

- 第三节 物质组成的表示

- 第四单元 我们周围的空气

- 第一节 空气的成分

- 第二节 氧气

- 到实验室去:氧气的实验室制取与性质

- 第五单元 定量研究化学反应

- 第一节 化学反应中的质量守恒

- 第二节 化学反应的表示

- 第三节 化学反应中的有关计算

- 到实验室去:探究燃烧的条件

- 第六单元 燃烧与燃料

- 第一节 燃烧与灭火

- 第二节 化石燃料的利用

- 第三节 大自然中的二氧化碳

- 到实验室去 二氧化碳的实验室制取与性质