第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 单元检测题(解析版)

文档属性

| 名称 | 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 单元检测题(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 68.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-12-28 11:33:31 | ||

图片预览

文档简介

《 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 》单元检测题

一、选择题

1.公元前202年,刘邦率大军将项羽包围在垓下。他让士兵都唱起楚歌,楚军思念家乡,纷纷溃散。最能体现这一故事的成语是( )

A. 破釜沉舟 B. 四面楚歌 C. 揭竿而起 D. 打草惊蛇

2.被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”的《史记》记述了我国古代( )

A. 从传说中的黄帝到汉武帝时期的历史

B. 从夏朝到三国时期的历史

C. 从商朝到唐期的历史

D. 从战国到五代时期的历史

3.他“功业追尼父,千秋太史公”,他编写的史书开纪传体史书之先河。“他”是( )

A. 蔡伦 B. 屈原 C. 司马迁 D. 诸葛亮

4.汉初社会经济的情况是

A. 经济萧条 B. 一片繁荣 C. 手工业兴盛 D. 农业发达

5.“地方推行郡县制,小篆成为规范字。”这一顺口溜反映的现象开始于 ( )

A. 秦朝 B. 汉朝 C. 唐朝 D. 宋朝

6.李晚芳对项羽有“羽之神勇,千古无二”的评价,他在四面楚歌中战败自刎而亡是在( )

A. 巨鹿 B. 长平 C. 阪泉 D. 垓下

7.某同学到新疆旅游,在博物馆里见到了许多在当地出土的中原丝织品。他结合所学的知识推测出:大量丝织品从中原传入新疆最早始于( )

A. 秦始皇统治时期 B. 元世祖统治时期

C. 汉武帝统治时期 D. 唐太宗统治时期

8.下列是蔡伦使用的造纸原料,不正确的是( )

A. 树皮 B. 破布 C. 旧鱼网 D. 丝绸

9.丝绸之路不仅是中国与亚欧经济文化交流的纽带,也是宗教艺术传入中国的通道。在这条交通要道上,哪一宗教最早由此传入我国( )

A. 佛教 B. 伊斯兰教 C. 基督教 D. 道教

10.东汉政权后期逐步走向衰亡的原因不包括( )

A. 外戚宦官交替专权 B. 州牧势力的膨胀

C. 黄巾起义的沉重打击 D. 王莽施政的危害

11.“秦为乱政虐刑以残贼天下,数十年矣。北有长城之役,南有五岭之戍,外内骚动,百姓罢敝……”这段材料反映的是( )

A. 秦朝统治腐朽 B. 秦朝百姓罢工

C. 秦朝的暴政 D. 修长城费时十年

12.今天我们强调要以“以德治国”,而西汉重视“以德化民”是在()

A. 高祖时期 B. 文景时期 C. 武帝时期 D. 光武帝时

13.西汉是继秦朝之后的第二个大一统的封建王朝。其建立者和建立时间是

A. 汉高祖、公元前202年 B. 汉高祖、公元202年

C. 汉文帝、公元前206年 D. 汉景帝、公元206年

14.“一人之下,万人之上”,这里的“一人”指的是“皇帝”,“皇帝”的称呼最早出现在( )

A. 夏朝 B. 商朝 C. 西周 D. 秦朝

15.2013年9月和10月,中国国家主席习近平出访时,先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”(简称“一带一路”)的重大倡议,得到国际社会的高度关注。与丝绸之路的开通相关的朝代与人物是( )

A. 秦朝 蒙恬 B. 西汉 张骞

C. 东汉 主父偃 D. 三国时期 卫温

16.导致陈胜、吴广等人起义的根本原因是( )

A. 陈胜要夺取帝位

B. 吴广和其他人的要求

C. 秦朝的暴政使社会经济遭到严重的破坏,人民无法生活

D. 到渔阳戍边的农民在途中遇到大雨,道路不通,不能按期到达

17.汉光武帝在位时期以“柔术”治天下,注重文治,形成了安定繁荣的局面,史称( )

A. 文景之治 B. 光武中兴 C. 贞观之治 D. 开元盛世

18.汉武帝时,地方上的诸侯国被越分越小,这种现象与下列哪项措施有关( )

A. 推行推恩令 B. 罢黜百家,独尊儒术

C. 征战匈奴 D. 开拓西域

19.舞蹈《千手观音》曾获得CCTV春节联欢晚会节目评比一等奖和特别大奖。你是否知道“千手观音”、“功德无量”等词汇跟下列哪个宗教有关( )

A. 基督教 B. 佛教 C. 道教 D. 伊斯兰教

20.西汉建立后,大臣陆贾向汉高祖建议“过去可以在马上打天下,现在不能在马上治天下”。于是汉初统治者对人民采取了什么政策( )

A. 严刑峻法 B. 重视农业发展

C. 优先发展商业 D. 休养生息

二、非选择题

21.根据材料,回答问题。

材料一:“辨而不华,质而不俚,其文直,其事核,不虚美,不隐恶。”——班固

材料二:史家之绝唱,无韵之《离骚》。――鲁迅

(1)材料一、二说的是哪部著作?

(2)著作的作者是谁?他是什么朝代人?

(3)这部著作的主要内容是什么?

(4)著作是什么体裁?

(5)如何评价这部著作?

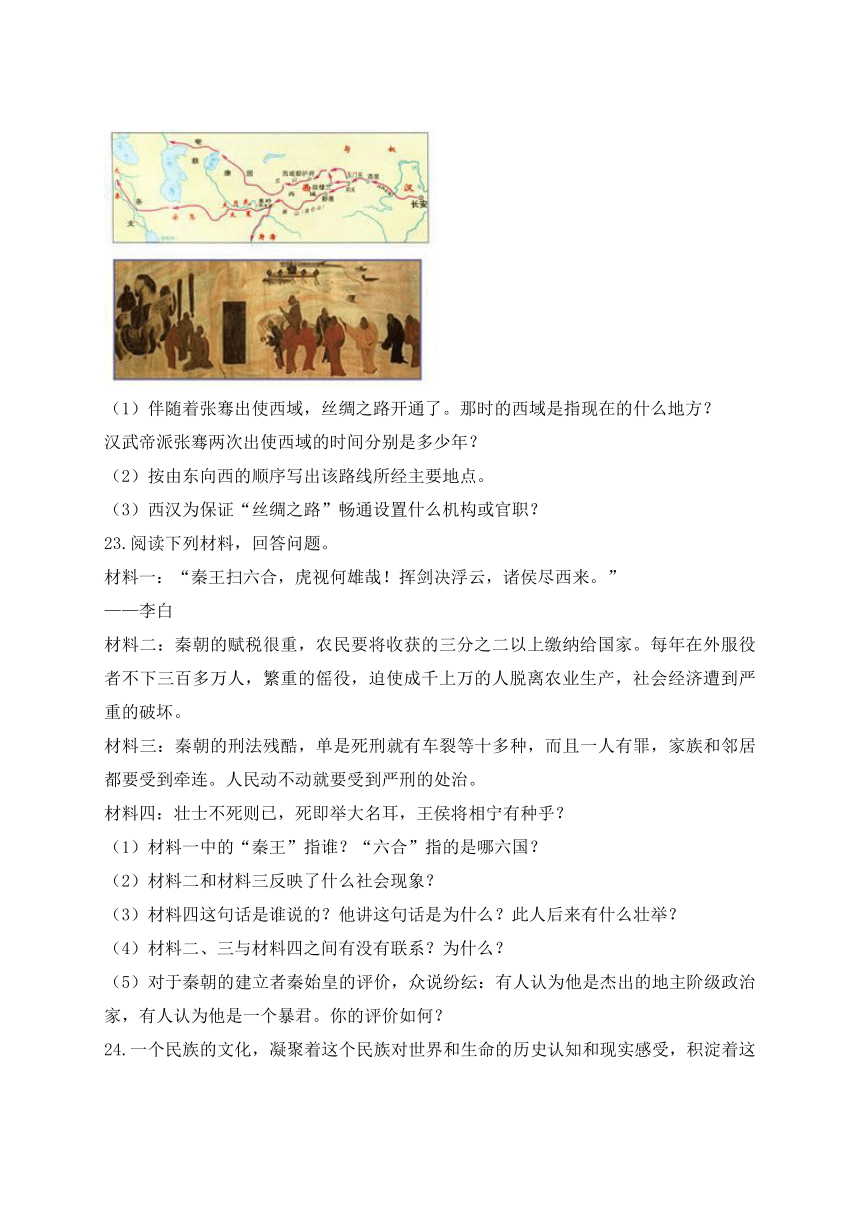

22.观看两幅图片后,回答下列问题:

(1)伴随着张骞出使西域,丝绸之路开通了。那时的西域是指现在的什么地方?

汉武帝派张骞两次出使西域的时间分别是多少年?

(2)按由东向西的顺序写出该路线所经主要地点。

(3)西汉为保证“丝绸之路”畅通设置什么机构或官职?

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一:“秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。”

——李白

材料二:秦朝的赋税很重,农民要将收获的三分之二以上缴纳给国家。每年在外服役者不下三百多万人,繁重的傜役,迫使成千上万的人脱离农业生产,社会经济遭到严重的破坏。

材料三:秦朝的刑法残酷,单是死刑就有车裂等十多种,而且一人有罪,家族和邻居都要受到牵连。人民动不动就要受到严刑的处治。

材料四:壮士不死则已,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎?

(1)材料一中的“秦王”指谁?“六合”指的是哪六国?

(2)材料二和材料三反映了什么社会现象?

(3)材料四这句话是谁说的?他讲这句话是为什么?此人后来有什么壮举?

(4)材料二、三与材料四之间有没有联系?为什么?

(5)对于秦朝的建立者秦始皇的评价,众说纷纭:有人认为他是杰出的地主阶级政治家,有人认为他是一个暴君。你的评价如何?

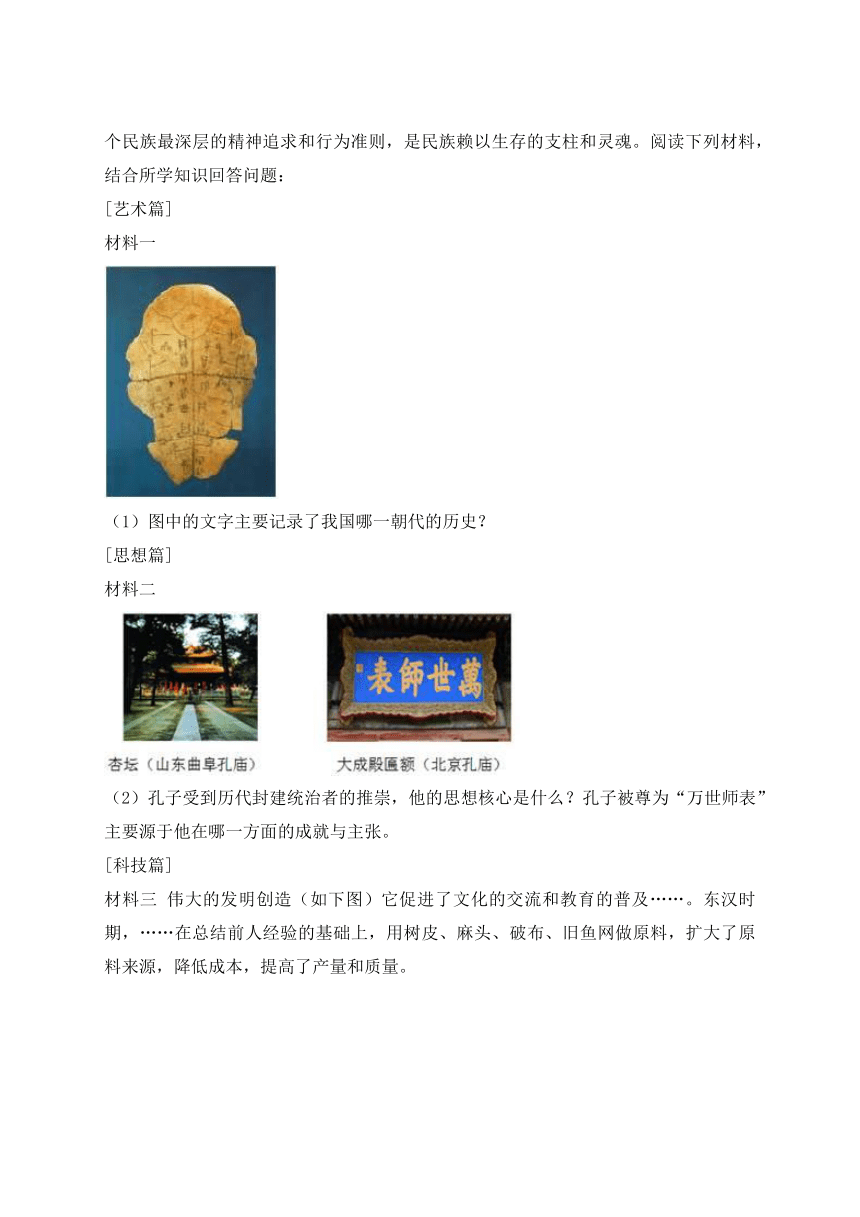

24.一个民族的文化,凝聚着这个民族对世界和生命的历史认知和现实感受,积淀着这个民族最深层的精神追求和行为准则,是民族赖以生存的支柱和灵魂。阅读下列材料,结合所学知识回答问题:

[艺术篇]

材料一

(1)图中的文字主要记录了我国哪一朝代的历史?

[思想篇]

材料二

(2)孔子受到历代封建统治者的推崇,他的思想核心是什么?孔子被尊为“万世师表”主要源于他在哪一方面的成就与主张。

[科技篇]

材料三 伟大的发明创造(如下图)它促进了文化的交流和教育的普及……。东汉时期,……在总结前人经验的基础上,用树皮、麻头、破布、旧鱼网做原料,扩大了原料来源,降低成本,提高了产量和质量。

(3)材料三反映的是哪一项技术成就?东汉谁改进了这一技术,使之得以普及?

[感悟篇]

(4)通过以上材料和问题,你对我们博大精深的中国文化有什么话要说吗?请把你要说的话写下来。

25.阅读下列材料,回答问题。

材料一天下既定,民亡盖臧,自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。

——《汉书·食货志》

材料二都鄙廪庾尽满,而府库余财。

——《汉书·食货志》

材料三海内安宁,家给人足。

——《资治通鉴》

(1)材料一汉初这种社会状况出现的原因有哪些?如果这一状况得不到改变,会产生怎样的后果?

(2)材料二和材料三是对汉初出现的治世局面的记载,这一治世局面叫什么?这一局面出现的原因是什么?

(3)通过这三则材料所记载的汉初的社会状况的变化,你从中得到了怎样的启示?

答案解析

1.【答案】B

【解析】项羽和刘邦为争夺帝位,进行了四年的战争,史称“楚汉之争”,刘邦兵力只有10万,而项羽有40万,但刘邦善于用人,又有关中作为后方,最终刘邦战胜项羽,于公元前202年建立汉朝,定都长安,历史上称为西汉。公元前202年的垓下之战,楚军思念家乡,纷纷溃散。最能体现这一故事的成语是“四面楚歌”,故选B。

2.【答案】A

【解析】《史记》记述了从传说中的黄帝到汉武帝时期3000多年的历史。

3.【答案】C

【解析】西汉司马迁的《史记》成为后世纪传体史书的典范。这部书文笔简洁,语言生动,刻画人物栩栩如生,又是一部优秀的文学名著,被鲁迅称为“史家之绝唱,无韵之离骚”。故选C。

4.【答案】A

【解析】依据所学知识可知,汉朝初期,由于秦末农民战争动乱,楚汉之争导致经济萧条,到处一片荒凉景象。所以为了恢复经济汉高祖实行了修养生息的政策。故选A。

5.【答案】A

【解析】本题难度适中,根据关键词,郡县制,小篆可知是在秦朝,秦朝郡县制推行到全国,答案选A。

6.【答案】D

【解析】题干考查项羽兵败的地点,根据所学可知,巨鹿是项羽歼灭秦军主力的地方,A项排除;长平是秦国与赵国之间的长平之战的发生地,与项羽无关,B项排除;阪泉是传说中黄帝与炎帝之间的战役发生地,C项不符合题意;垓下是刘邦围困项羽,项羽兵败之地,D项符合题意;故选D。

7.【答案】C

【解析】根据课本所学为了开辟丝绸之路,西汉汉武帝两次派张骞出使西域,开辟了丝绸之路。我国的丝绸之路从长安通过河西走廊、今新疆地区,运往西亚、再转运到欧洲,又把西域各国的奇珍异宝输入中国内地。最远到达欧洲的罗马。选择答案C。

8.【答案】D

【解析】蔡伦造纸取材广泛,价格低廉,容易推广使用。丝绸价格昂贵,不利于大面积推广使用。

9.【答案】A

【解析】佛教起源于古印度,西汉末年经丝绸之路传入我国中原地区。伊斯兰教和基督教均是唐朝时传入,而道教是我国土生土长的宗教。故答案为A项。

10.【答案】D

【解析】依据课本所学,东汉中期以后,形成了外戚与宦官交替专权的局面。这种恶性循环最终动摇了东汉的统治,东汉王朝走向了衰亡,A是正确的;公元184年,经过精心策划,太平道创立人张角领导黄巾起义终于爆发了,起义军在全国各地向东汉王朝发动猛烈进攻,腐败的东汉政权迅速处于崩溃的境地,C是正确的;东汉末年,各地出现许多割据一方的军阀,州牧势力的膨胀,各方势力混战,B是正确的;公元9年,外戚王莽夺取政权,建立新朝,西汉灭亡。D说法错误,符合题意,不是东汉灭亡的原因。由以上分析,ABC不合题意,选择答案D。

11.【答案】C

【解析】秦始皇北击匈奴,南伐百越,拓展了疆域,促进了统一多民族中央集权国家的形成,这是应该肯定的,但同时也役使了百姓,带来了沉重的负担和灾难。本题考查学生对秦的暴政的理解。答案选C。

12.【答案】B

【解析】依据所学可知,经历了秦末农民起义和四年的楚汉之争,西汉初年,经济凋敝。为了巩固封建统治,西汉初年,统治者了采取轻徭薄赋,发展生产的措施,文景时期重视“以德化民”,B项符合题意,故此题选B。

13.【答案】A

【解析】依据所学可知,楚汉之争,刘邦打败了项羽,统一了全国,于公元前202年建立汉朝,史称西汉,刘邦就是汉高祖。A项符合题意,故此题选A。

14.【答案】D

【解析】秦始皇认为他的功劳超过历史上的三皇五帝,采用皇和帝两字,以显示至高无上的地位。

15.【答案】B

【解析】西汉汉武帝时期,张骞在公元前138年,他带着百余名随从从长安西行,在途中被匈奴人捉住,扣留了11年。他不忘使命,设法逃脱,辗转到达大月氏。公元前119年,汉武帝派张骞第二次出使西域。张骞访问西域的许多国家。西域各国也派使节回访长安。汉朝和西域的交往从此日趋频繁。

16.【答案】C

【解析】做此题的关键是抓住关键词“根本原因”,读选项来判断,A、B两项显然是错误的,D选项是导致陈胜吴广起义的直接原因,所以C选项是正确的。

17.【答案】B

【解析】刘秀统治时期,以“柔道”治天下,采取一系列措施,恢复、发展社会生产,缓和西汉末年以来的社会危机。种种措施,使东汉初年出现了社会安定、经济恢复、人口增长的局面,史称“光武中兴”。

18.【答案】A

【解析】西汉立国后,大封同姓王为侯,推行郡国并行制,因而地方的诸侯国势力十分强大,构成对中央的严重威胁,汉景帝曾经进行削藩却失败,汉武帝吸取了其中的经验,颁布推恩令,即允许诸王分划自己的封地给子弟,让地方诸侯国不断分封,越封越小,甚至找借口,凭借强大的中央实力,直接削去许多的诸侯国,这样就彻底解决了至汉初以来威胁中央的地方割据势力,大大达到了强化中央集权的目的。

19.【答案】B

【解析】佛教起源于古印度,西汉末年经丝绸之路传入中国,东汉末年,佛教在民间广泛流传开来。如今,在我们的日常用语中,也渗透了许多佛教的文化,如烦恼、一刹那、口头禅、不可思议、自由自在等,题目中的“观音”、“功德”等也都属于佛教用语。故选B项。

20.【答案】D

【解析】依据题干信息可知,大臣陆贾向汉高祖建议不能在马上治天下,要对百姓采取怀柔政策,休养生息。结合所学可知,由于秦朝的暴政和秦末农民起义的征战,西汉初年,经济凋敝,汉初统治者为了尽快恢复经济,稳定社会秩序,巩固自己的统治,对人民采取了休养生息政策,D项符合题意,故此题选D。

21.【答案】(1)《史记》。

(2)司马迁。西汉。

(3)叙述了从黄帝到汉武帝时期的历史。

(4)纪传体。

(5)《史记》是我国第一部纪传体通史。是一部严谨的史学著作,也是一部优秀的文学作品。

【解析】(1)结合课本所学分析,西汉司马迁写的《史记》是我国第一部纪传体通史,成为后世纪传体史书的典范。文笔简洁,语言生动,刻画人物栩栩如生,是一部优秀的文学著作。

(2)西汉时期,司马迁撰写的中国第一部纪传体通史,被列为二十四史之首。

(3)该书记述了上起传说中的黄帝,下至汉武帝太初年间共3000多年的历史,肯定了陈胜、吴广反抗暴秦的首创精神,指斥了暴君、酷吏的罪恶,大胆地评价了汉武帝的功过。

(4)《史记》是我国第一部纪传体通史,纪传体,纪指帝王的传记,按年编写;传指将相或名人的传记。按照这种体裁写的历史书叫纪传体史书,纪传体史书即:以人物为纲,按时间顺序,连贯地记述各个时代史实的史书体例。

(5)鲁迅对《史记》的评价:“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。西汉司马迁写的《史记》是我国第一部纪传体通史,成为后世纪传体史书的典范。

22.【答案】(1)西域是今天的新疆地区和更远的地方。张骞第一次出使的时间公元前138年,第二次出使时间为公元前119年。

(2)路线:长安—河西走廊—新疆—西亚—欧洲。

(3)西域都护。

【解析】(1)依据已学知识可知,两汉时期,人们把现今甘肃玉门关和阳关以西,也就是今天新疆地区和更远的地方,称为西域,西汉张骞通西域后,西域各国纷纷归附汉朝;汉武帝先后两次派张骞出使西域,张骞第一次出使的时间是公元前138年,第二次出使时间为公元前119年。

(2)依据已学知识可知,张骞通西域后,西域各国纷纷归附汉朝,汉朝的使者、商人接踵西行,西域的使者、商人也纷纷东来,他们把中国的丝和丝织品,从长安通过河西走廊,今新疆地区,运往西亚,再转到欧洲,又把西域的奇珍异宝输入中国内地,这就是著名的丝绸之路。

(3)依据已学知识可知,张骞通西域后,西域各国纷纷归附汉朝,公元前60年,西汉政府设立西域都护,总管西域事务,从此,今新疆地区开始隶属于中央政府,成为我国不可分割的一部分。

23.【答案】(1)嬴政 齐 楚 燕 韩 赵 魏

(2)反映的是秦赋税沉重;兵役、傜役繁重;刑法残酷。

(3)陈胜;为了号召大家起义来推翻秦的统治;领导了中国历史上第一次农民大起义

(4)有联系;正是因为秦统治残暴,激起了人民的反抗,所以陈胜号召大家举行起义来推翻秦统治。

(5)他灭六国,统一全国;建立了一整套君主专制的中央集权的制度;统一货币、文字、度量衡;北击匈奴,修长城;南开灵渠。但他也实行了残暴的统治, 秦赋税沉重;兵役、傜役繁重;刑法残酷;焚书坑儒。所以他既是杰出的政治家,也是一个暴君。

【解析】(1)材料一中的“秦王”指嬴政,“六合”指的是齐、楚、燕、韩、赵、魏;

(2)材料二反映的是秦赋税沉重,兵役、傜役繁重;材料三反映的是刑法残酷。

(3)材料四这句话是陈胜说的,他讲这句话是为了号召大家起义来推翻秦的统治;陈胜后来领导了中国历史上第一次农民大起义。

(4)材料二、三与材料四之间有联系,正是因为秦统治残暴,激起了人民的反抗,所以陈胜号召大家起义来推翻秦统治。

(5)对于秦朝的建立者秦始皇的评价:他灭六国,统一全国;建立了一整套君主专制的中央集权的制度;统一货币、文字、度量衡;北击匈奴,修长城;南开灵渠。但他也实行了残暴的统治, 秦赋税沉重;兵役、傜役繁重;刑法残酷;焚书坑儒。所以他既是杰出的政治家,也是一个暴君。

24.【答案】(1) 商朝。

(2) “仁”;教育方面。

(3)造纸技术;蔡伦。

(4)我为我们国家的悠久的历史文化感到无比自豪;我为我是中国人而感到骄傲;要为国家振兴而努力学习等。

【解析】(1)材料一中的图一是甲骨文,主要指中国商朝后期王室用于占卜记事而在龟甲或兽骨上契刻的文字,殷商灭亡周朝兴起之后,甲骨文还延绵使用了一段时期,是中国已知最早的成体系的文字形式。 (2)联系已学知识可知孔子思想的核心内容是“仁”和“礼”;另外孔子是儒家学派的创始人,中国古代的思想家及上古文化之大成,在世时已被誉为“天纵之圣”、“天之木铎”,是当时社会上的最博学者之一,被后世统治者尊为孔圣人、至圣、 至圣先师、万世师表、文宣皇帝、文宣王,是“世界十大文化名人”之首,而万世师表是人们对孔子在教育方面的称赞。

(3)由材料中“东汉时期”“用树皮、麻头、破布、旧鱼网做原料,扩大了原料来源”等信息可以判断出材料主要讲述的是东汉蔡伦改进了造纸术。

(4)中国古代文化博大而精深,我为我们国家的悠久的历史文化感到无比自豪;我为我是中国人而感到骄傲;要为国家振兴而努力学习等。

25.【答案】(1)秦朝的残暴统治和秦末的战乱。会使社会局势不稳定,威胁到汉朝的统治。(2)“文景之治”。原因:汉文帝和汉景帝在统治时期,继续实行休养生息政策。他们注重农业生产,提倡以农为本,要求各级官吏关心农桑,并进一步减轻赋税和徭役,把田赋降到了三十税一。文帝和景帝时期,重视“以德化民”,废除了一些严刑峻法,如断残肢体的肉刑。他们还提倡勤俭治国,反对奢侈浮华,并以身作则。于是这一时期出现了“文景之治”的局面。(3)只有重视农业、减轻农民负担,“以德化民”,勤俭治国才能使国家长治久安。(言之有理即可)

【解析】(1)第一小问,材料描述的是西汉初年社会经济凋敝的情形,根据所学可知,其原因是秦的暴政和秦末的战乱导致社会生产遭到严重破坏。第二小问,如果不解决必然会导致社会局势不稳定,从而威胁到汉朝的统治。

(2)第一小问,根据所学可知,汉初的治世局面是“文景之治”;第二小问,文景之治局面的出现原因是,继续推行休养生息政策;具体政策包括注重农业生产;进一步减轻赋税和徭役;重视“以德化民”,废除了一些严刑峻法;提倡勤俭治国。

(3)通过休养生息政策的持续推行和具体政策及其作用可知,作为统治者应重视农业、减轻农民负担,“以德化民”,勤俭治国才能使国家长治久安;

点睛:结合所学分析材料中不同社会局面出现的原因,通过对休养生息具体政策的分析,得出启示。

一、选择题

1.公元前202年,刘邦率大军将项羽包围在垓下。他让士兵都唱起楚歌,楚军思念家乡,纷纷溃散。最能体现这一故事的成语是( )

A. 破釜沉舟 B. 四面楚歌 C. 揭竿而起 D. 打草惊蛇

2.被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”的《史记》记述了我国古代( )

A. 从传说中的黄帝到汉武帝时期的历史

B. 从夏朝到三国时期的历史

C. 从商朝到唐期的历史

D. 从战国到五代时期的历史

3.他“功业追尼父,千秋太史公”,他编写的史书开纪传体史书之先河。“他”是( )

A. 蔡伦 B. 屈原 C. 司马迁 D. 诸葛亮

4.汉初社会经济的情况是

A. 经济萧条 B. 一片繁荣 C. 手工业兴盛 D. 农业发达

5.“地方推行郡县制,小篆成为规范字。”这一顺口溜反映的现象开始于 ( )

A. 秦朝 B. 汉朝 C. 唐朝 D. 宋朝

6.李晚芳对项羽有“羽之神勇,千古无二”的评价,他在四面楚歌中战败自刎而亡是在( )

A. 巨鹿 B. 长平 C. 阪泉 D. 垓下

7.某同学到新疆旅游,在博物馆里见到了许多在当地出土的中原丝织品。他结合所学的知识推测出:大量丝织品从中原传入新疆最早始于( )

A. 秦始皇统治时期 B. 元世祖统治时期

C. 汉武帝统治时期 D. 唐太宗统治时期

8.下列是蔡伦使用的造纸原料,不正确的是( )

A. 树皮 B. 破布 C. 旧鱼网 D. 丝绸

9.丝绸之路不仅是中国与亚欧经济文化交流的纽带,也是宗教艺术传入中国的通道。在这条交通要道上,哪一宗教最早由此传入我国( )

A. 佛教 B. 伊斯兰教 C. 基督教 D. 道教

10.东汉政权后期逐步走向衰亡的原因不包括( )

A. 外戚宦官交替专权 B. 州牧势力的膨胀

C. 黄巾起义的沉重打击 D. 王莽施政的危害

11.“秦为乱政虐刑以残贼天下,数十年矣。北有长城之役,南有五岭之戍,外内骚动,百姓罢敝……”这段材料反映的是( )

A. 秦朝统治腐朽 B. 秦朝百姓罢工

C. 秦朝的暴政 D. 修长城费时十年

12.今天我们强调要以“以德治国”,而西汉重视“以德化民”是在()

A. 高祖时期 B. 文景时期 C. 武帝时期 D. 光武帝时

13.西汉是继秦朝之后的第二个大一统的封建王朝。其建立者和建立时间是

A. 汉高祖、公元前202年 B. 汉高祖、公元202年

C. 汉文帝、公元前206年 D. 汉景帝、公元206年

14.“一人之下,万人之上”,这里的“一人”指的是“皇帝”,“皇帝”的称呼最早出现在( )

A. 夏朝 B. 商朝 C. 西周 D. 秦朝

15.2013年9月和10月,中国国家主席习近平出访时,先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”(简称“一带一路”)的重大倡议,得到国际社会的高度关注。与丝绸之路的开通相关的朝代与人物是( )

A. 秦朝 蒙恬 B. 西汉 张骞

C. 东汉 主父偃 D. 三国时期 卫温

16.导致陈胜、吴广等人起义的根本原因是( )

A. 陈胜要夺取帝位

B. 吴广和其他人的要求

C. 秦朝的暴政使社会经济遭到严重的破坏,人民无法生活

D. 到渔阳戍边的农民在途中遇到大雨,道路不通,不能按期到达

17.汉光武帝在位时期以“柔术”治天下,注重文治,形成了安定繁荣的局面,史称( )

A. 文景之治 B. 光武中兴 C. 贞观之治 D. 开元盛世

18.汉武帝时,地方上的诸侯国被越分越小,这种现象与下列哪项措施有关( )

A. 推行推恩令 B. 罢黜百家,独尊儒术

C. 征战匈奴 D. 开拓西域

19.舞蹈《千手观音》曾获得CCTV春节联欢晚会节目评比一等奖和特别大奖。你是否知道“千手观音”、“功德无量”等词汇跟下列哪个宗教有关( )

A. 基督教 B. 佛教 C. 道教 D. 伊斯兰教

20.西汉建立后,大臣陆贾向汉高祖建议“过去可以在马上打天下,现在不能在马上治天下”。于是汉初统治者对人民采取了什么政策( )

A. 严刑峻法 B. 重视农业发展

C. 优先发展商业 D. 休养生息

二、非选择题

21.根据材料,回答问题。

材料一:“辨而不华,质而不俚,其文直,其事核,不虚美,不隐恶。”——班固

材料二:史家之绝唱,无韵之《离骚》。――鲁迅

(1)材料一、二说的是哪部著作?

(2)著作的作者是谁?他是什么朝代人?

(3)这部著作的主要内容是什么?

(4)著作是什么体裁?

(5)如何评价这部著作?

22.观看两幅图片后,回答下列问题:

(1)伴随着张骞出使西域,丝绸之路开通了。那时的西域是指现在的什么地方?

汉武帝派张骞两次出使西域的时间分别是多少年?

(2)按由东向西的顺序写出该路线所经主要地点。

(3)西汉为保证“丝绸之路”畅通设置什么机构或官职?

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一:“秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。”

——李白

材料二:秦朝的赋税很重,农民要将收获的三分之二以上缴纳给国家。每年在外服役者不下三百多万人,繁重的傜役,迫使成千上万的人脱离农业生产,社会经济遭到严重的破坏。

材料三:秦朝的刑法残酷,单是死刑就有车裂等十多种,而且一人有罪,家族和邻居都要受到牵连。人民动不动就要受到严刑的处治。

材料四:壮士不死则已,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎?

(1)材料一中的“秦王”指谁?“六合”指的是哪六国?

(2)材料二和材料三反映了什么社会现象?

(3)材料四这句话是谁说的?他讲这句话是为什么?此人后来有什么壮举?

(4)材料二、三与材料四之间有没有联系?为什么?

(5)对于秦朝的建立者秦始皇的评价,众说纷纭:有人认为他是杰出的地主阶级政治家,有人认为他是一个暴君。你的评价如何?

24.一个民族的文化,凝聚着这个民族对世界和生命的历史认知和现实感受,积淀着这个民族最深层的精神追求和行为准则,是民族赖以生存的支柱和灵魂。阅读下列材料,结合所学知识回答问题:

[艺术篇]

材料一

(1)图中的文字主要记录了我国哪一朝代的历史?

[思想篇]

材料二

(2)孔子受到历代封建统治者的推崇,他的思想核心是什么?孔子被尊为“万世师表”主要源于他在哪一方面的成就与主张。

[科技篇]

材料三 伟大的发明创造(如下图)它促进了文化的交流和教育的普及……。东汉时期,……在总结前人经验的基础上,用树皮、麻头、破布、旧鱼网做原料,扩大了原料来源,降低成本,提高了产量和质量。

(3)材料三反映的是哪一项技术成就?东汉谁改进了这一技术,使之得以普及?

[感悟篇]

(4)通过以上材料和问题,你对我们博大精深的中国文化有什么话要说吗?请把你要说的话写下来。

25.阅读下列材料,回答问题。

材料一天下既定,民亡盖臧,自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。

——《汉书·食货志》

材料二都鄙廪庾尽满,而府库余财。

——《汉书·食货志》

材料三海内安宁,家给人足。

——《资治通鉴》

(1)材料一汉初这种社会状况出现的原因有哪些?如果这一状况得不到改变,会产生怎样的后果?

(2)材料二和材料三是对汉初出现的治世局面的记载,这一治世局面叫什么?这一局面出现的原因是什么?

(3)通过这三则材料所记载的汉初的社会状况的变化,你从中得到了怎样的启示?

答案解析

1.【答案】B

【解析】项羽和刘邦为争夺帝位,进行了四年的战争,史称“楚汉之争”,刘邦兵力只有10万,而项羽有40万,但刘邦善于用人,又有关中作为后方,最终刘邦战胜项羽,于公元前202年建立汉朝,定都长安,历史上称为西汉。公元前202年的垓下之战,楚军思念家乡,纷纷溃散。最能体现这一故事的成语是“四面楚歌”,故选B。

2.【答案】A

【解析】《史记》记述了从传说中的黄帝到汉武帝时期3000多年的历史。

3.【答案】C

【解析】西汉司马迁的《史记》成为后世纪传体史书的典范。这部书文笔简洁,语言生动,刻画人物栩栩如生,又是一部优秀的文学名著,被鲁迅称为“史家之绝唱,无韵之离骚”。故选C。

4.【答案】A

【解析】依据所学知识可知,汉朝初期,由于秦末农民战争动乱,楚汉之争导致经济萧条,到处一片荒凉景象。所以为了恢复经济汉高祖实行了修养生息的政策。故选A。

5.【答案】A

【解析】本题难度适中,根据关键词,郡县制,小篆可知是在秦朝,秦朝郡县制推行到全国,答案选A。

6.【答案】D

【解析】题干考查项羽兵败的地点,根据所学可知,巨鹿是项羽歼灭秦军主力的地方,A项排除;长平是秦国与赵国之间的长平之战的发生地,与项羽无关,B项排除;阪泉是传说中黄帝与炎帝之间的战役发生地,C项不符合题意;垓下是刘邦围困项羽,项羽兵败之地,D项符合题意;故选D。

7.【答案】C

【解析】根据课本所学为了开辟丝绸之路,西汉汉武帝两次派张骞出使西域,开辟了丝绸之路。我国的丝绸之路从长安通过河西走廊、今新疆地区,运往西亚、再转运到欧洲,又把西域各国的奇珍异宝输入中国内地。最远到达欧洲的罗马。选择答案C。

8.【答案】D

【解析】蔡伦造纸取材广泛,价格低廉,容易推广使用。丝绸价格昂贵,不利于大面积推广使用。

9.【答案】A

【解析】佛教起源于古印度,西汉末年经丝绸之路传入我国中原地区。伊斯兰教和基督教均是唐朝时传入,而道教是我国土生土长的宗教。故答案为A项。

10.【答案】D

【解析】依据课本所学,东汉中期以后,形成了外戚与宦官交替专权的局面。这种恶性循环最终动摇了东汉的统治,东汉王朝走向了衰亡,A是正确的;公元184年,经过精心策划,太平道创立人张角领导黄巾起义终于爆发了,起义军在全国各地向东汉王朝发动猛烈进攻,腐败的东汉政权迅速处于崩溃的境地,C是正确的;东汉末年,各地出现许多割据一方的军阀,州牧势力的膨胀,各方势力混战,B是正确的;公元9年,外戚王莽夺取政权,建立新朝,西汉灭亡。D说法错误,符合题意,不是东汉灭亡的原因。由以上分析,ABC不合题意,选择答案D。

11.【答案】C

【解析】秦始皇北击匈奴,南伐百越,拓展了疆域,促进了统一多民族中央集权国家的形成,这是应该肯定的,但同时也役使了百姓,带来了沉重的负担和灾难。本题考查学生对秦的暴政的理解。答案选C。

12.【答案】B

【解析】依据所学可知,经历了秦末农民起义和四年的楚汉之争,西汉初年,经济凋敝。为了巩固封建统治,西汉初年,统治者了采取轻徭薄赋,发展生产的措施,文景时期重视“以德化民”,B项符合题意,故此题选B。

13.【答案】A

【解析】依据所学可知,楚汉之争,刘邦打败了项羽,统一了全国,于公元前202年建立汉朝,史称西汉,刘邦就是汉高祖。A项符合题意,故此题选A。

14.【答案】D

【解析】秦始皇认为他的功劳超过历史上的三皇五帝,采用皇和帝两字,以显示至高无上的地位。

15.【答案】B

【解析】西汉汉武帝时期,张骞在公元前138年,他带着百余名随从从长安西行,在途中被匈奴人捉住,扣留了11年。他不忘使命,设法逃脱,辗转到达大月氏。公元前119年,汉武帝派张骞第二次出使西域。张骞访问西域的许多国家。西域各国也派使节回访长安。汉朝和西域的交往从此日趋频繁。

16.【答案】C

【解析】做此题的关键是抓住关键词“根本原因”,读选项来判断,A、B两项显然是错误的,D选项是导致陈胜吴广起义的直接原因,所以C选项是正确的。

17.【答案】B

【解析】刘秀统治时期,以“柔道”治天下,采取一系列措施,恢复、发展社会生产,缓和西汉末年以来的社会危机。种种措施,使东汉初年出现了社会安定、经济恢复、人口增长的局面,史称“光武中兴”。

18.【答案】A

【解析】西汉立国后,大封同姓王为侯,推行郡国并行制,因而地方的诸侯国势力十分强大,构成对中央的严重威胁,汉景帝曾经进行削藩却失败,汉武帝吸取了其中的经验,颁布推恩令,即允许诸王分划自己的封地给子弟,让地方诸侯国不断分封,越封越小,甚至找借口,凭借强大的中央实力,直接削去许多的诸侯国,这样就彻底解决了至汉初以来威胁中央的地方割据势力,大大达到了强化中央集权的目的。

19.【答案】B

【解析】佛教起源于古印度,西汉末年经丝绸之路传入中国,东汉末年,佛教在民间广泛流传开来。如今,在我们的日常用语中,也渗透了许多佛教的文化,如烦恼、一刹那、口头禅、不可思议、自由自在等,题目中的“观音”、“功德”等也都属于佛教用语。故选B项。

20.【答案】D

【解析】依据题干信息可知,大臣陆贾向汉高祖建议不能在马上治天下,要对百姓采取怀柔政策,休养生息。结合所学可知,由于秦朝的暴政和秦末农民起义的征战,西汉初年,经济凋敝,汉初统治者为了尽快恢复经济,稳定社会秩序,巩固自己的统治,对人民采取了休养生息政策,D项符合题意,故此题选D。

21.【答案】(1)《史记》。

(2)司马迁。西汉。

(3)叙述了从黄帝到汉武帝时期的历史。

(4)纪传体。

(5)《史记》是我国第一部纪传体通史。是一部严谨的史学著作,也是一部优秀的文学作品。

【解析】(1)结合课本所学分析,西汉司马迁写的《史记》是我国第一部纪传体通史,成为后世纪传体史书的典范。文笔简洁,语言生动,刻画人物栩栩如生,是一部优秀的文学著作。

(2)西汉时期,司马迁撰写的中国第一部纪传体通史,被列为二十四史之首。

(3)该书记述了上起传说中的黄帝,下至汉武帝太初年间共3000多年的历史,肯定了陈胜、吴广反抗暴秦的首创精神,指斥了暴君、酷吏的罪恶,大胆地评价了汉武帝的功过。

(4)《史记》是我国第一部纪传体通史,纪传体,纪指帝王的传记,按年编写;传指将相或名人的传记。按照这种体裁写的历史书叫纪传体史书,纪传体史书即:以人物为纲,按时间顺序,连贯地记述各个时代史实的史书体例。

(5)鲁迅对《史记》的评价:“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。西汉司马迁写的《史记》是我国第一部纪传体通史,成为后世纪传体史书的典范。

22.【答案】(1)西域是今天的新疆地区和更远的地方。张骞第一次出使的时间公元前138年,第二次出使时间为公元前119年。

(2)路线:长安—河西走廊—新疆—西亚—欧洲。

(3)西域都护。

【解析】(1)依据已学知识可知,两汉时期,人们把现今甘肃玉门关和阳关以西,也就是今天新疆地区和更远的地方,称为西域,西汉张骞通西域后,西域各国纷纷归附汉朝;汉武帝先后两次派张骞出使西域,张骞第一次出使的时间是公元前138年,第二次出使时间为公元前119年。

(2)依据已学知识可知,张骞通西域后,西域各国纷纷归附汉朝,汉朝的使者、商人接踵西行,西域的使者、商人也纷纷东来,他们把中国的丝和丝织品,从长安通过河西走廊,今新疆地区,运往西亚,再转到欧洲,又把西域的奇珍异宝输入中国内地,这就是著名的丝绸之路。

(3)依据已学知识可知,张骞通西域后,西域各国纷纷归附汉朝,公元前60年,西汉政府设立西域都护,总管西域事务,从此,今新疆地区开始隶属于中央政府,成为我国不可分割的一部分。

23.【答案】(1)嬴政 齐 楚 燕 韩 赵 魏

(2)反映的是秦赋税沉重;兵役、傜役繁重;刑法残酷。

(3)陈胜;为了号召大家起义来推翻秦的统治;领导了中国历史上第一次农民大起义

(4)有联系;正是因为秦统治残暴,激起了人民的反抗,所以陈胜号召大家举行起义来推翻秦统治。

(5)他灭六国,统一全国;建立了一整套君主专制的中央集权的制度;统一货币、文字、度量衡;北击匈奴,修长城;南开灵渠。但他也实行了残暴的统治, 秦赋税沉重;兵役、傜役繁重;刑法残酷;焚书坑儒。所以他既是杰出的政治家,也是一个暴君。

【解析】(1)材料一中的“秦王”指嬴政,“六合”指的是齐、楚、燕、韩、赵、魏;

(2)材料二反映的是秦赋税沉重,兵役、傜役繁重;材料三反映的是刑法残酷。

(3)材料四这句话是陈胜说的,他讲这句话是为了号召大家起义来推翻秦的统治;陈胜后来领导了中国历史上第一次农民大起义。

(4)材料二、三与材料四之间有联系,正是因为秦统治残暴,激起了人民的反抗,所以陈胜号召大家起义来推翻秦统治。

(5)对于秦朝的建立者秦始皇的评价:他灭六国,统一全国;建立了一整套君主专制的中央集权的制度;统一货币、文字、度量衡;北击匈奴,修长城;南开灵渠。但他也实行了残暴的统治, 秦赋税沉重;兵役、傜役繁重;刑法残酷;焚书坑儒。所以他既是杰出的政治家,也是一个暴君。

24.【答案】(1) 商朝。

(2) “仁”;教育方面。

(3)造纸技术;蔡伦。

(4)我为我们国家的悠久的历史文化感到无比自豪;我为我是中国人而感到骄傲;要为国家振兴而努力学习等。

【解析】(1)材料一中的图一是甲骨文,主要指中国商朝后期王室用于占卜记事而在龟甲或兽骨上契刻的文字,殷商灭亡周朝兴起之后,甲骨文还延绵使用了一段时期,是中国已知最早的成体系的文字形式。 (2)联系已学知识可知孔子思想的核心内容是“仁”和“礼”;另外孔子是儒家学派的创始人,中国古代的思想家及上古文化之大成,在世时已被誉为“天纵之圣”、“天之木铎”,是当时社会上的最博学者之一,被后世统治者尊为孔圣人、至圣、 至圣先师、万世师表、文宣皇帝、文宣王,是“世界十大文化名人”之首,而万世师表是人们对孔子在教育方面的称赞。

(3)由材料中“东汉时期”“用树皮、麻头、破布、旧鱼网做原料,扩大了原料来源”等信息可以判断出材料主要讲述的是东汉蔡伦改进了造纸术。

(4)中国古代文化博大而精深,我为我们国家的悠久的历史文化感到无比自豪;我为我是中国人而感到骄傲;要为国家振兴而努力学习等。

25.【答案】(1)秦朝的残暴统治和秦末的战乱。会使社会局势不稳定,威胁到汉朝的统治。(2)“文景之治”。原因:汉文帝和汉景帝在统治时期,继续实行休养生息政策。他们注重农业生产,提倡以农为本,要求各级官吏关心农桑,并进一步减轻赋税和徭役,把田赋降到了三十税一。文帝和景帝时期,重视“以德化民”,废除了一些严刑峻法,如断残肢体的肉刑。他们还提倡勤俭治国,反对奢侈浮华,并以身作则。于是这一时期出现了“文景之治”的局面。(3)只有重视农业、减轻农民负担,“以德化民”,勤俭治国才能使国家长治久安。(言之有理即可)

【解析】(1)第一小问,材料描述的是西汉初年社会经济凋敝的情形,根据所学可知,其原因是秦的暴政和秦末的战乱导致社会生产遭到严重破坏。第二小问,如果不解决必然会导致社会局势不稳定,从而威胁到汉朝的统治。

(2)第一小问,根据所学可知,汉初的治世局面是“文景之治”;第二小问,文景之治局面的出现原因是,继续推行休养生息政策;具体政策包括注重农业生产;进一步减轻赋税和徭役;重视“以德化民”,废除了一些严刑峻法;提倡勤俭治国。

(3)通过休养生息政策的持续推行和具体政策及其作用可知,作为统治者应重视农业、减轻农民负担,“以德化民”,勤俭治国才能使国家长治久安;

点睛:结合所学分析材料中不同社会局面出现的原因,通过对休养生息具体政策的分析,得出启示。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史