2018-2019学年甘肃省定西市陇西县八年级(上)期中物理试卷(解析版)

文档属性

| 名称 | 2018-2019学年甘肃省定西市陇西县八年级(上)期中物理试卷(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 284.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2018-12-29 10:32:31 | ||

图片预览

文档简介

2018-2019学年甘肃省定西市陇西县八年级(上)期中物理试卷

一、单选题(本大题共12小题,共36.0分)

下列几种估测最符合实际情况的是( )

A. 人步行的速度约为5??/?? B. 全新的2B铅笔长约20cm C. 人体感觉最舒适的温度约为37℃ D. 一张试卷厚度的大约1mm

下列关于声音的说法,正确的是( )

A. 气体只能传声不能发声 B. 正在发声的物体都在振动 C. 超声不是由物体振动产生的 D. 人耳不能接受次声,所以次声不会对人造成危害

如图所示的各种运动中,不属于机械运动的是( )

A. ??? 行星运动 B. ???? 鲜花怒放 C. ????? 骏马奔腾 D. ????? 枯叶飘落

以下描述的各种现象中需要吸热的是( )

A. 冰箱冷冻室内壁出现白色的“霜” B. 夏天的早晨花草上常有小露珠 C. 衣箱内卫生球越来越小 D. 冬天树上出现雾凇

下面不属于超声波的应用的是( )

A. 蝙蝠在黑夜发现要捕食的昆虫 B. 医生利用“B超”检查病人身体内的疾病 C. 清洗钟表等精细的机械 D. 医生通过听诊器了解病人心、肺的工作状况

要控制和减弱噪声的危害,下列不可行的措施是( )

A. 在公路两旁种植花草树木 B. 在人耳里塞棉花团 C. 减小噪声振动的频率 D. 给发动机安装消声器

坐在逆水航行的轮船中的乘客,认为自己是静止的,他选取的参照物是( )

A. 河岸上的树 B. 船舱 C. 迎面驶来的船 D. 河水

热现象在一年四季中随处可见,下列说法中正确的是( )

A. 春天的早晨经常出现大雾,这是凝华现象 B. 夏天揭开冰棒包装后会看到冰棒冒“白气”,这是升华现象 C. 秋天的早晨花草上出现小露珠,这是液化现象 D. 初冬的早晨地面上会出现白色的霜,这是凝固现象

下列做法不能使水的蒸发加快的是( )

A. 用电热吹风机将湿头发吹干 B. 用扫帚把地面的积水向周围扫开 C. 把粮食拿到向阳的地方晒 D. 把水果用保鲜膜包好放在冷藏柜里

甲、乙两物体运动的路程之比是2:3所用的时间之比是3:2,则它们的速度之比是( )

A. 4:9 B. 9:4 C. 1:1 D. 2:3

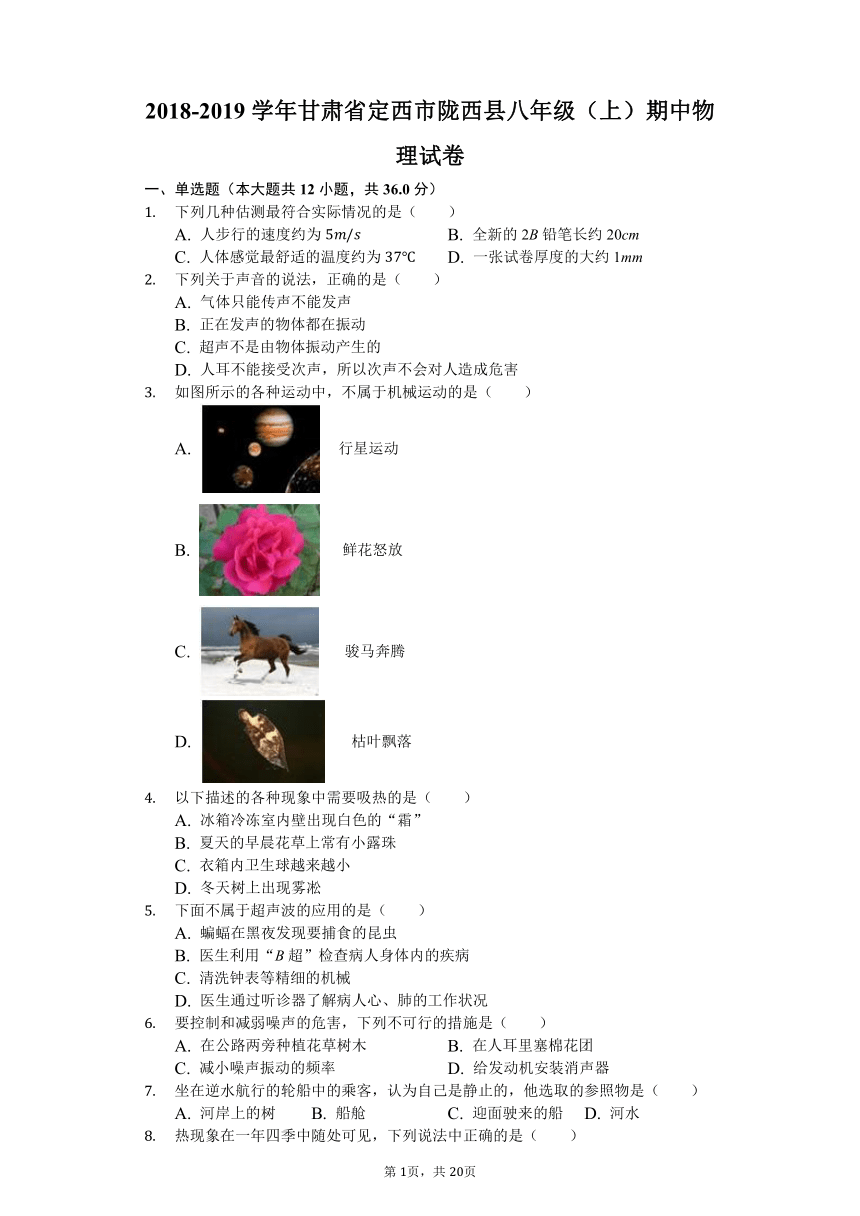

甲、乙两小车运动s-t图象如图所示,由图象可知( )

A. 甲、乙两车都做匀速直线运动 B. 甲车的速度为10??/??,乙车的速度为2??/?? C. 经过6s,甲、乙两车相距2m D. 经过5s,甲、乙两车通过的路程均为10m

某物体做匀速直线运动,由速度公式V=

??

??

可知,物体的( )

A. 速度大小恒定不变 B. 速度与路程成正比 C. 速度与时间成反比 D. 以上说法都对

二、填空题(本大题共11小题,共22.0分)

我国古书《套买曜》上记载有:“人在舟中闭牖(门窗)而坐,舟行而人不觉”,其中“舟行”是以______为参照物,“人不觉”是以______为参照物。

噪声已经成为严重污染源,防噪已成为日常课题。说出下列控制噪声的措施:教室外面出现嘈杂的声音,关上门窗:______;工人戴防噪声的耳罩:______;工厂里的靠近学校的路段禁止鸣喇叭:______。

科学工作者向海底垂直发射超声波,经过2s,收到回波信号,则海洋中该处的深度为______米(已知声音在海水中传播的速度是1531m/s);这种方法______(选填“能”或“不能”)用来测量月亮到地球的距离,这是因为______。

固体分晶体和非晶体两种,在①冰、②石蜡、③松香、④铁、⑤海波、⑥沥青这些物中,属于晶体的有______。(填序号)它们的根本区别是______。

吃冰棒和皮肤上擦酒精都感到凉快,从物态变化角度看,前者主要是利用冰棒______,后者是酒精______。

单位换算:12nm=______m,2h15min=______s,90km/h=______m/s

一列长200m的列车,以20m/s的速度做匀速直线运动,若整列火车通过1.9km的某一大桥所用时间是______s.若整列火车通过大桥所用时间是150s,那么这列火车的速度是______。

气体液化有两种方法:石油液化气是通过______的方法使气体液化装入钢瓶中的;冬天戴眼镜的人从寒冷的室外走进温暖的室内时,镜片上会出现一层水雾而变模糊,这是通过______的方法使水蒸气液化形成的。

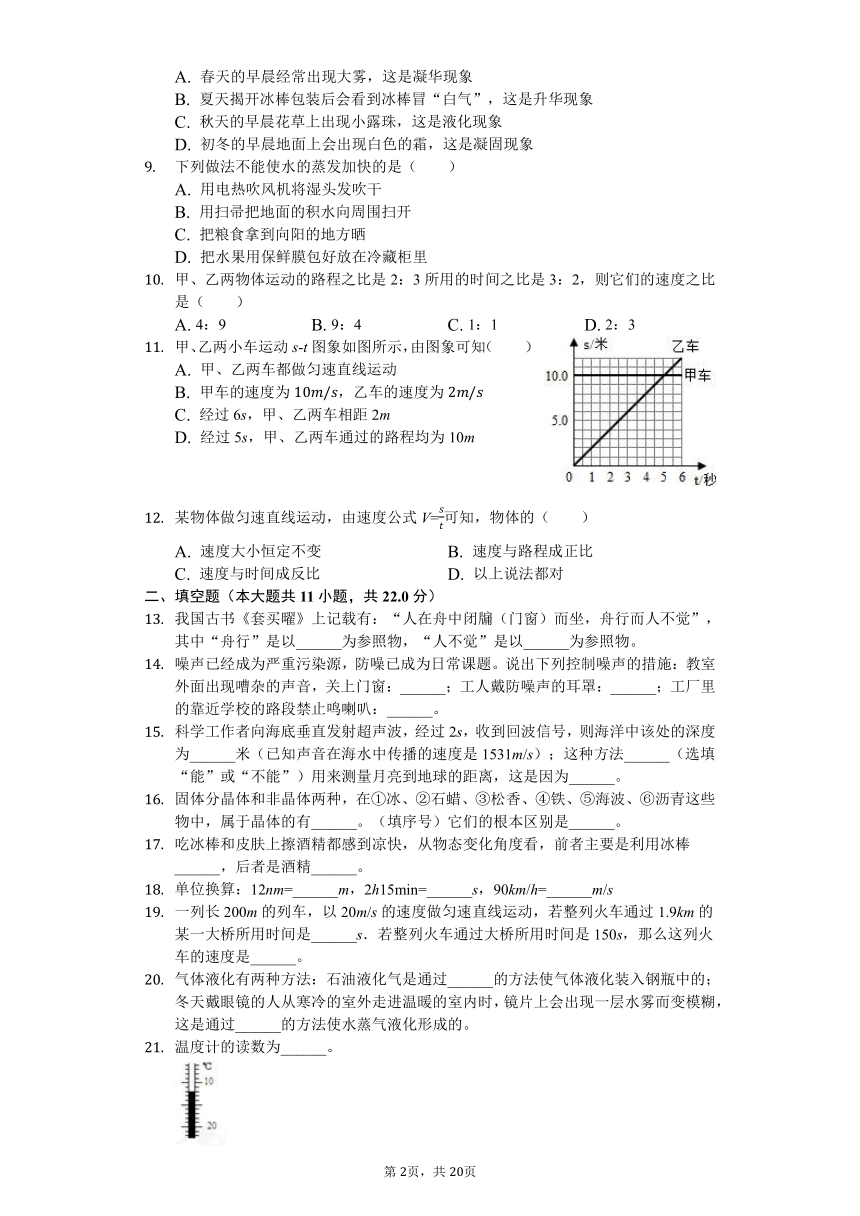

温度计的读数为______。

体温计的读数是______。

物体的宽度是______cm。

三、计算题(本大题共5小题,共30.0分)

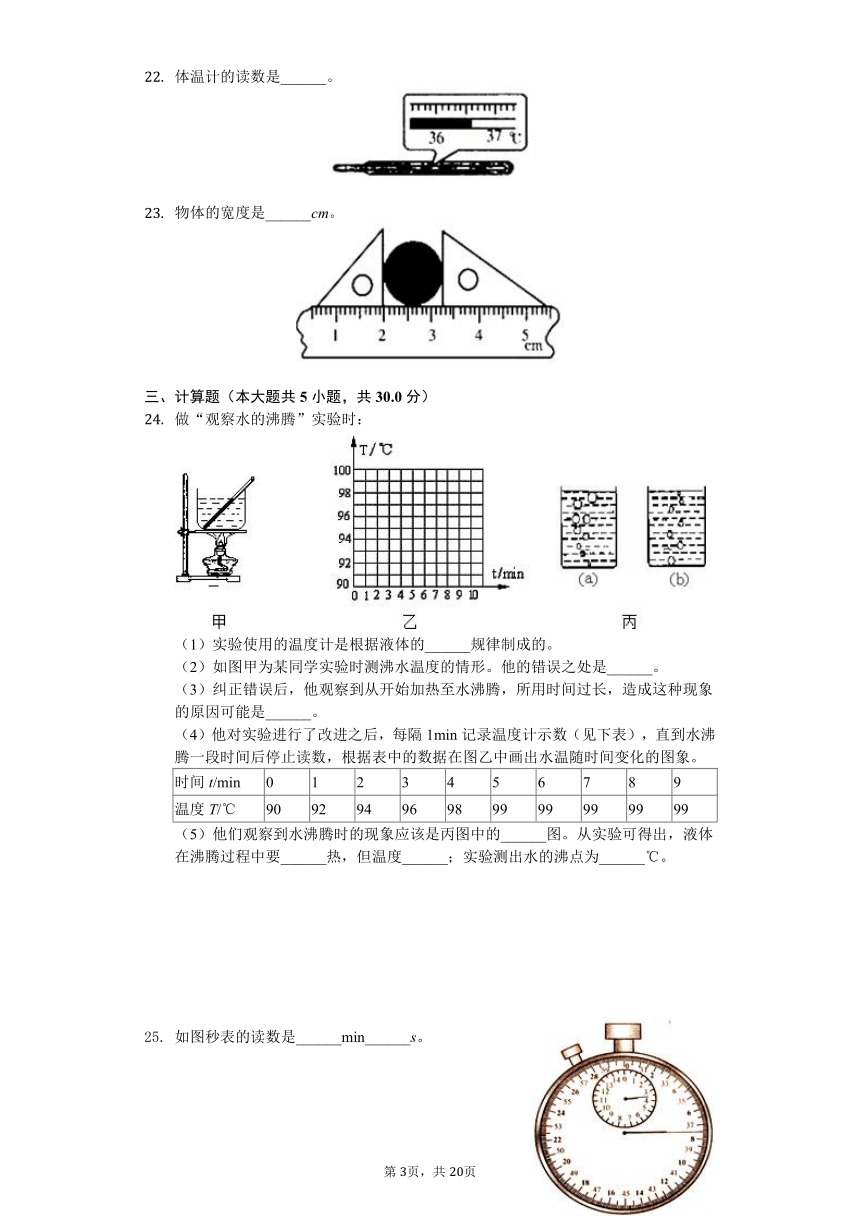

做“观察水的沸腾”实验时: (1)实验使用的温度计是根据液体的______规律制成的。 (2)如图甲为某同学实验时测沸水温度的情形。他的错误之处是______。 (3)纠正错误后,他观察到从开始加热至水沸腾,所用时间过长,造成这种现象的原因可能是______。 (4)他对实验进行了改进之后,每隔1min记录温度计示数(见下表),直到水沸腾一段时间后停止读数,根据表中的数据在图乙中画出水温随时间变化的图象。

时间t/min

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

温度T/℃

90

92

94

96

98

99

99

99

99

99

(5)他们观察到水沸腾时的现象应该是丙图中的______图。从实验可得出,液体在沸腾过程中要______热,但温度______;实验测出水的沸点为______℃。

如图秒表的读数是______min______s。

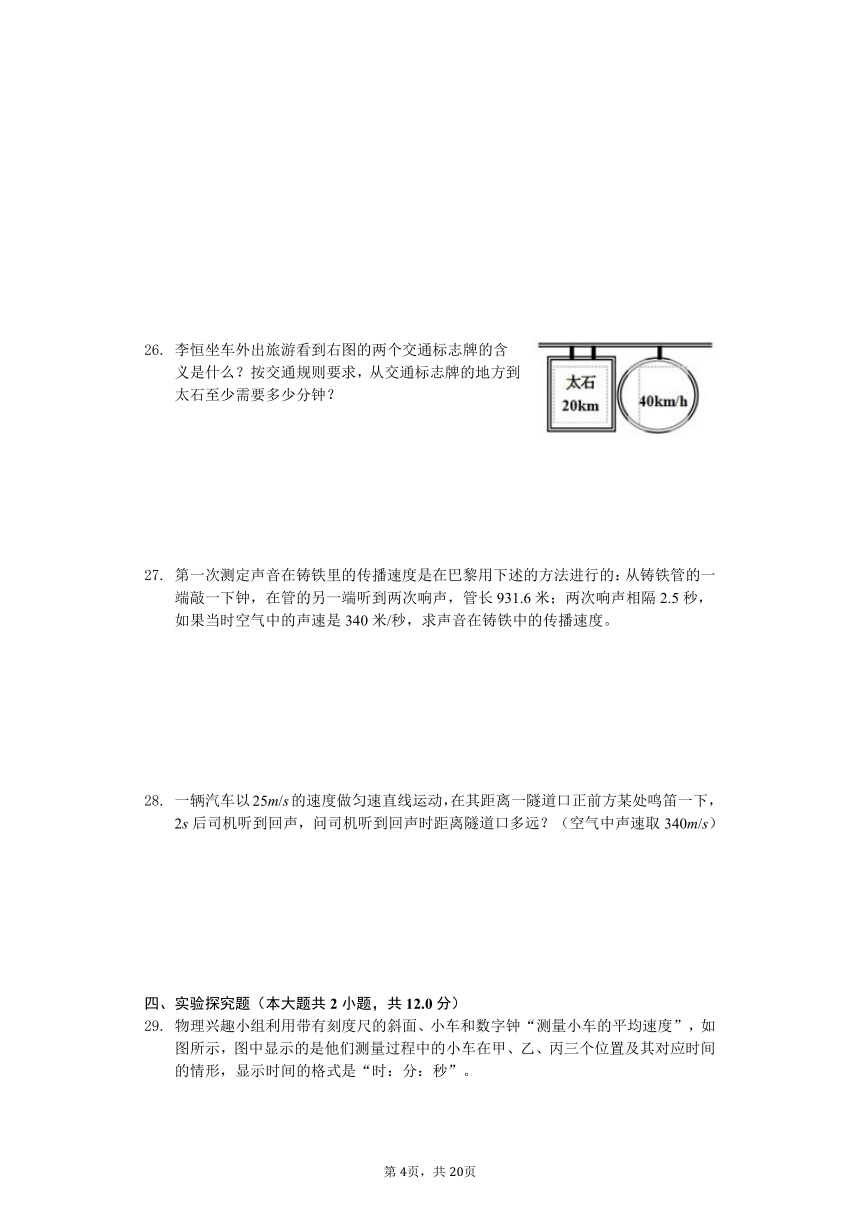

李恒坐车外出旅游看到右图的两个交通标志牌的含义是什么?按交通规则要求,从交通标志牌的地方到太石至少需要多少分钟?

第一次测定声音在铸铁里的传播速度是在巴黎用下述的方法进行的:从铸铁管的一端敲一下钟,在管的另一端听到两次响声,管长931.6米;两次响声相隔2.5秒,如果当时空气中的声速是340米/秒,求声音在铸铁中的传播速度。

一辆汽车以25m/s的速度做匀速直线运动,在其距离一隧道口正前方某处鸣笛一下,2s后司机听到回声,问司机听到回声时距离隧道口多远?(空气中声速取340m/s)

四、实验探究题(本大题共2小题,共12.0分)

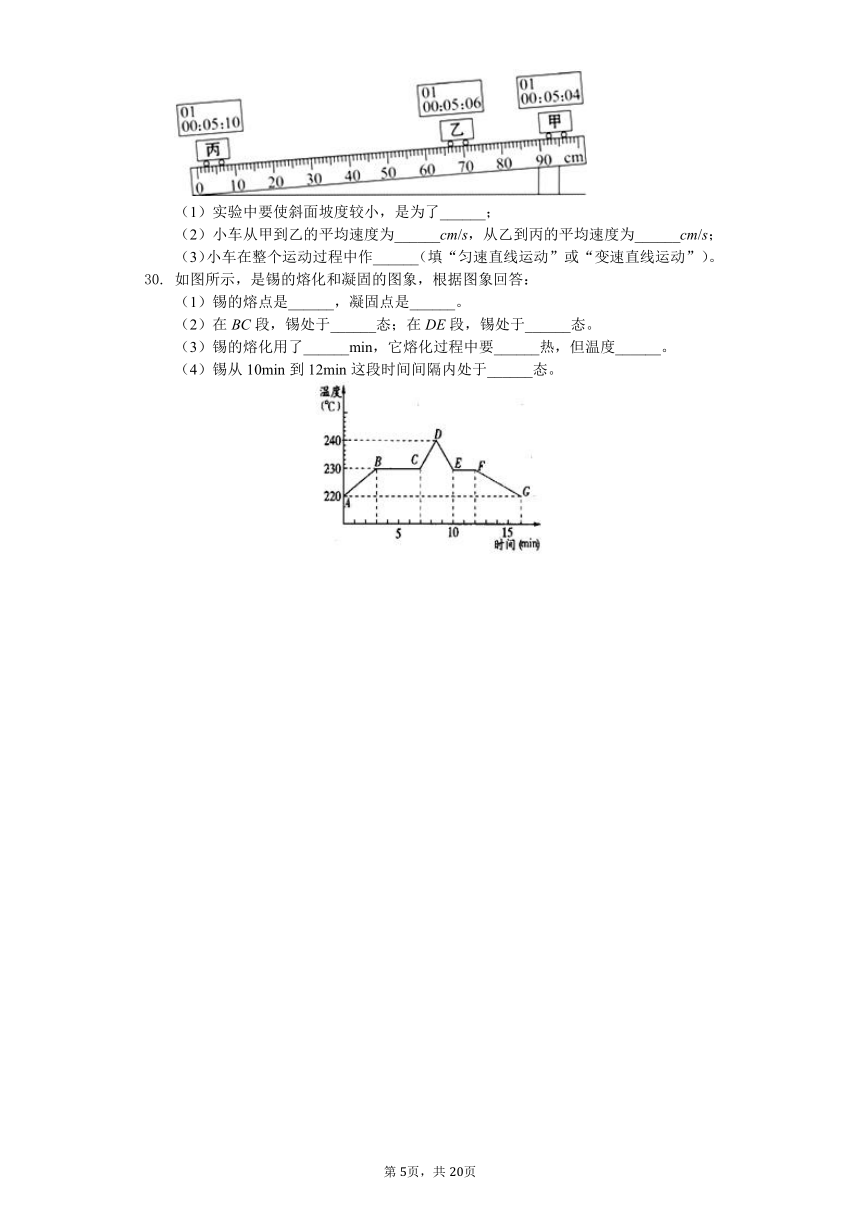

物理兴趣小组利用带有刻度尺的斜面、小车和数字钟“测量小车的平均速度”,如图所示,图中显示的是他们测量过程中的小车在甲、乙、丙三个位置及其对应时间的情形,显示时间的格式是“时:分:秒”。 (1)实验中要使斜面坡度较小,是为了______; (2)小车从甲到乙的平均速度为______cm/s,从乙到丙的平均速度为______cm/s; (3)小车在整个运动过程中作______(填“匀速直线运动”或“变速直线运动”)。

如图所示,是锡的熔化和凝固的图象,根据图象回答: (1)锡的熔点是______,凝固点是______。 (2)在BC段,锡处于______态;在DE段,锡处于______态。 (3)锡的熔化用了______min,它熔化过程中要______热,但温度______。 (4)锡从10min到12min这段时间间隔内处于______态。

答案和解析

1.【答案】B 【解析】

解: A、人正常步行的速度在4km/h=4×m/s≈1.1m/s左右。此选项不符合实际; B、中学生伸开手掌,大拇指指尖到中指指尖的距离大约20cm,新铅笔的长度与此差不多,在20cm左右。此选项符合实际; C、人体正常体温在37℃左右,感觉舒适的温度在23℃左右。此选项不符合实际; D、一般纸张的厚度在75μm左右,试卷纸的厚度略大一些,在100μm=0.1mm左右。此选项不符合实际。 故选:B。 首先对题目中涉及的物理量有个初步的了解,对于选项中的单位,可根据需要进行相应的换算或转换,排除与生活实际相差较远的选项,找出符合生活实际的答案。 对物体长度、质量、重力等进行估测,是初中物理的一项基本要求,平时结合所学知识对身边的如:人高、教室高、一步长、步行速度、楼梯阶梯数、物理课本长和宽、教室内空气质量等等,多观察多思考,必要时做出正确判断。

2.【答案】B 【解析】

解:A、任何物体的振动都可以发出声音,所以这种说法错误,不合题意; B、只有物体振动了,才能产生声音,所以这种说法正确,符合题意; C、超声也是由物体振动产生的,只是超出了人的听觉范围,所以这种说法错误,不合题意; D、人耳不能接受次声,是因为次声的频率低于人的听觉范围,但它同样可以传递能量,甚至对人造成危害,所以这种说法错误,不合题意。 故选:B。 声音是由物体振动产生的,声音可以传递信息和能量。低于20Hz的声音我们称之为次声,高于20000Hz的声音我们称之为超声,它们都是振动产生的声音,只是人听不到而已。 任何物体的振动都可以发声,任何声音也都是由振动产生的,人耳接收不到的次声和超声也是普通的声音,只是频率超出了人的听觉范围。

3.【答案】B 【解析】

解: A、C、D中都存在物体位置之间的变化,所以都属于机械运动; B为鲜花怒放是一个生长过程,中间存在物理变化和化学变化,但不属于机械运动。 故选:B。 运动是大家所熟悉的现象之一,我们在生活中已积累了大量与运动有关的感性认识。但物体的运动有多种形式,而机械运动就是宇宙间最普遍的运动形式之一,在物理学中,把物体位置的变化叫做机械运动。 此题重点对机械运动的概念进行考查,判断一个物体是否在做机械运动,关键是要看它的位置是否在发生变化。

4.【答案】C 【解析】

解:A、冰箱冷冻室内壁出现白色的“霜”,是水蒸气遇冷凝华形成的小冰晶,凝华放热,故A错误; B、夏天的早晨花草上常有小露珠,是空气中的水蒸气遇冷液化成的小水滴,液化放热,故B错误; C、衣箱内卫生球越来越小,由固态变成了气态,属于升华现象,升华吸热,故C正确; D、冬天树上出现雾凇是气态变为固态,属于凝华现象,凝华放热,故D错误。 故选:C。 (1)在一定条件下,物体的三种状态--固态、液态、气态之间会发生相互转化,这就是物态变化; (2)物质由气态直接变为固态叫凝华,物质由固态直接变为气态叫升华;由气态变为液态叫液化,由液态变为气态叫汽化;由固态变为液态叫熔化,由液态变为固态叫凝固。 (3)六种物态变化过程中,都伴随着吸热或放热;其中放出热量的物态变化有:凝固、液化、凝华;吸热的有:熔化、汽化、升华。 分析生活中的热现象属于哪种物态变化,关键要看清物态变化前后,物质各处于什么状态;另外对六种物态变化的吸热和放热情况也要有清晰的认识。

5.【答案】D 【解析】

解: A、蝙蝠可以发出超声波,利用回声定位的方法发现昆虫的并捕食的,这是利用超声波信息。故A不符合题意。 B、医院利用的B超检查疾病,这是利用超声传递信息,故B不符合题意。 C、清洗钟表等精细的机械是利用超声波的破碎能力传递能量,故C不符合题意。 D、医生通过听诊器了解病人心、肺的工作状况,是利用可听声来传递信息的,不是利用的超声波,故D符合题意。 故选:D。 声音能传递能量,也能传递信息;就传递信息来说,声音有“声呐”的利用、医用“B超”等,就传播能量来说,声音有“超声波碎石”,超声波给病人清洁牙齿等。 本题考查学生对超声特点的掌握情况,需要联系实例来解释其中的原理。

6.【答案】C 【解析】

解:A、在公路两旁种植花草树木,可以在传播过程中减弱噪声,可行; B、在人耳里塞棉花团,可以在噪声的接收处减弱噪声,可行; C、减小噪声振动的频率,只会减小噪声的音调,不能够减弱噪声,不可行; D、给发动机安装消声器,可以在噪声的产生处减弱噪声,可行。 故选:C。 减弱噪声主要从三种途径入手,一是在声源处减弱,二是在传播过程中减弱,三是在接收处减弱。根据每个选项的实际做法,分别加以分析判断。 解决此类问题要结合防治噪声的途径进行分析解答,是中考的热点。

7.【答案】B 【解析】

解:坐在逆水航行的轮船中的乘客,以船舱为参照物,他与船舱之间的相对位置没有发生改变,所以认为自己是静止的。 若以河岸上的树,迎面驶来的船,河水为参照物,他与它们之间的相对位置发生了变化,所以他应该是运动的。 所以选项A、C、D错误;选项B正确。 故选:B。 解答此题的关键是看被研究的物体与所选的标准,即参照物之间的相对位置是否发生了改变,如果发生改变,则物体是运动的;如果未发生变化,则物体是静止的。 研究同一物体的运动状态,如果选择不同的参照物,得出的结论可以不同,但都是正确的结论。

8.【答案】C 【解析】

解:A、雾是空气中的水蒸气遇冷液化形成的,需要放出热量。此选项错误,不符合题意。 B、夏天揭开冰棒包装后会看到冰棒冒“白气”,这是液化现象,不符合题意。 C、秋天的早晨花草上出现的小露珠是空气中的水蒸气液化而成的,需要放出热量。此选项正确,符合题意。 D、初冬的早晨地面上会出现白色的霜,这是水蒸气的凝华现象,不属于凝固现象。此选项错误,不符合题意。 故选:C。 解决此题需掌握:①物质由气态变为液态的过程是液化;物质由固态直接变为气态的过程是升华;物质由气态直接变为固态的过程是凝华。 ②物态变化中,熔化、汽化、升华是吸热的;凝固、液化、凝华是放热的。 此题考查的是我们对于生活中物态变化的分析能力,物态变化是中考必考的一个知识点。

9.【答案】D 【解析】

解:A、用电吹风吹头发,加快了头发表面的空气流动,同时提高了温度,加快了蒸发;不合题意; B、用扫帚把积水摊开,增大了水的表面积,加快了蒸发;不合题意; C、粮食拿到向阳的地方晒,提高了粮食的温度,加快了蒸发;不合题意; D、把水果用保鲜膜包好放在冷藏柜里,减慢了空气流动,同时降低了温度,减慢了蒸发。符合题意。 故选:D。 影响蒸发快慢的因素:一是液体温度,二是液体表面积,三是液体表面的空气流动。据此分析判断。 本题考查了影响蒸发快慢的因素,用所学知识分析身边的现象,属于常见题型。

10.【答案】A 【解析】

解:已知:s甲:s乙=2:3,t甲:t乙=3:2, 那么它们的速度之比v甲:v乙=:=×=×=×==4:9。 故选:A。 先列出时间与路程的比例,再根据速度公式就可算出它们的速度之比。 本题考查了速度公式的计算,弄清时间和路程的比例是解题的关键。

11.【答案】C 【解析】

解:A、由s-t图象知,时间变大,但是甲车路程不变,甲车处于静止状态;乙车路程也随时间的变大而变大,并且路程和时间的比值是相同的,所以乙车进行匀速直线运动。故A错。 B、甲车处于静止状态,速度为0.故B错。 C、由图象知,经过6s,甲在10m处,乙在12m处,甲乙相距12m-10m=2m。故C正确。 D、由图象知,经过5s,乙在10m处,甲一直处于静止状态。故D错误。 故选:C。 (1)通过s-t图象知,如果路程和时间比值一定,物体进行匀速直线运动;如果时间变化,但是路程保持不变,物体处于静止状态。 (2)从图上读出经过6s,甲乙的路程,求出甲乙相距多少。 (3)从图上读出经过5s,甲乙的路程。 能根据路程和时间的图象,能判断物体的运动状态,能读出物体所在的位置,通过的时间,能根据速度公式计算速度大小等。

12.【答案】A 【解析】

解:做匀速直线运动的物体的速度大小不变,不能说成与路程成正比、与时间成反比。 故选:A。 物体做匀速直线运动时,速度大小保持不变,与路程和时间的大小无关。据此分析判断。 本题考查匀速直线运动的特点,关键知道匀速直线运动的速度大小不变,与路程和时间无关。类似公式:ρ=、R=。

13.【答案】河岸 ? 人 【解析】

解:舟行,舟和河岸之间发生了位置的改变,以河岸为参照物,舟是运动的。 人不觉,人和船之间没有发生位置的改变,以人为参照物,舟是静止的。 故答案为:河岸;人。 物体的运动和静止,都是被研究的物体相对参照物来讲的,这是物体运动和静止的相对性。 舟运动,一定选择一个和舟之间发生位置改变的物体为参照物。 此题主要考查学生对参照物的选择、运动和静止的相对性的理解和掌握。人在舟里坐着,舟是行驶的,但是人感觉不动。原因是选择的参照物不同,同一物体的运动和静止的结论就不同。说明运动和静止是相对的。

14.【答案】在传播过程中减弱噪声 ? 在人耳处减弱噪声 ? 在声源处减弱噪声 【解析】

解:教室外面出现嘈杂的声音,关上门窗是为了在传播过程中减弱噪声;工人戴防噪声的耳罩是为了在人耳处减弱噪声;禁止鸣喇叭是在声源处减弱噪声。 故答案为:在传播过程中减弱噪声;在人耳处减弱噪声;在声源处减弱噪声。 减弱噪声的途径有三种:在声源处减弱噪声;阻断噪声的传播;在人耳处减弱噪声。 本题考查学生对减弱噪声具体做法的理解能力,要结合防治噪声的途径方法进行分析解答。

15.【答案】1531 ? 不能 ? 真空不能传声 【解析】

解: (1)超声波从海面到海底用的时间: t=×2s=1s; ∵v=, ∴该处海水的深度:s=vt=1531m/s×1s=1531m; (2)月亮周围没有空气,声音不能在真空中传播,故超声波不能到达月亮,更不能利用声波的反射测出月亮到地球的距离。 故答案为:1531;不能;真空不能传声。 (1)知道超声波从海面到海底再返回海面的时间,可以求出超声波从海面到海底用的时间,又知道声速,利用速度公式求海水的深度。 (2)超声波属于声波,声波的传播需要介质,不能在真空中传播,而月球表面是没有空气的。 本题考查了学生对速度公式的掌握和运用,本题关键:一是求出超声波单趟(从海面到海底)用的时间,二是知道声音不能在真空中传播。

16.【答案】①④⑤ ? 有无熔点 【解析】

解:在冰、石蜡、松香、铁、海波、沥青这些物质中,冰、铁、海波属于晶体,吸收热量,温度保持不变;石蜡、松香、沥青属于非晶体,吸收热量,温度不断升高。 所以它们的根本区别是有无熔点。 故答案为:①④⑤;有无熔点。 晶体有固定的熔点,熔化过程中吸收热量,温度保持不变;非晶体没有熔点,熔化过程中不断吸收热量,温度逐渐升高。 此题考查我们对常见固体的分类,在平时要注意观察,注意积累。

17.【答案】熔化吸热 ? 汽化吸热 【解析】

解:冰棒吃到嘴里,冰吸热熔化,感到凉快。 皮肤上擦酒精,酒精蒸发,蒸发吸热,感到凉快,蒸发是汽化的一种方式。 故答案为:熔化吸热;汽化吸热。 从六种物态变化定义进行判断: 物质从固态变为液态是熔化过程,熔化吸热;物质从液体变为固态是凝固过程,凝固放热;物质从气态变为液态是液化过程,液化放热;物质从液态变为气态是汽化过程,汽化吸热;物质从固态直接变为气态是升华过程,升华吸热;物质从气态直接变为固态是凝华过程,凝华放热。 判断一种现象是什么物态变化,一定要分析现象原来和现在的状态,然后根据六种物态变化的定义进行判断。

18.【答案】1.2×10-8 ? 8100 ? 25 【解析】

解:12nm=12×10-9m=1.2×10-8m; 2h15min=2×3600s+15×60s=8100s; 90km/h=90×m/s=25m/s。 故答案为:1.2×10-8;8100;25。 (1)长度单位间的换算关系是:1km=103m=104dm=105cm=106mm=109μm=1012nm; (2)时间单位间的换算关系是:1h=60min=3600s; (3)速度单位间的换算关系是:1m/s=3.6km/h; 此题考查物理量不同单位间的换算,运用不同单位间的具体关系,利用数学上的运算就可解答。

19.【答案】105 ? 14m/s 【解析】

解:火车通过路程s=1900m+200m=2100m, ∵v=, ∴火车过桥时间: t===105s; 整列火车通过大桥所用时间是150s,则这列火车的速度:v′===14m/s。 故答案为:105;14m/s。 火车通过的路程等于桥长与火车长度之和,求出路程,然后应用速度公式的变形公式即可求出火车过桥的时间; 又已知时间和路程,利用速度公式求出火车的速度。 本题考查了速度公式以及变形公式的应用,是一道基础题,知道火车完全通过大桥的路程是大桥与火车长度之和是解题的关键。

20.【答案】压缩体积 ? 降低温度 【解析】

解:使气体液化的方法有降低温度和压缩体积两种;液化石油气就是利用压缩体积的办法使气体液化的,液化可以大大的减少体积,可以节省空间。 冬天戴眼镜的人从寒冷的室外走进温暖的室内时,镜片上会出现一层水雾而变模糊,这是通过降低温度的方法使水蒸气液化形成的。 故答案为:压缩体积;降低温度。 物体由气态变为液态的过程叫液化,使气体液化由两种方式:降低温度(任何气体在降到足够低的情况下都可以使气体液化)、压缩体积(压缩体积不能使所有的气体都液化)。 此题考查的是物理知识在生活中的应用,我们要学会使用我们所学的物理知识来分析生活中的物理现象。

21.【答案】-12℃ 【解析】

解:温度计的分度值为1℃,且液柱位置上方数值小,说明温度在零下,因此该温度计的示数是-12℃。 故答案为:-12℃。 温度计的示数在量程的范围内,分度值为1℃,注意液柱是在零刻度线的上方还是下方。可根据这两点读出此温度计的示数。 此题主要考查的是温度计的正确读数及注意事项,特别注意温度计中的液柱是在零摄氏度的上方还是下方。

22.【答案】36.6℃ 【解析】

解:体温计的量程为35℃~42℃,一个大格表示1℃,里面有10个小格,因此它的分度值为0.1℃, 因此它的读数为:36℃+6×0.1℃=36.6℃。 故答案为:36.6℃。 要弄清楚体温计的量程和分度值再去读数。知道其一个大格和一个小格分别表示多少,再根据液柱的位置去读数。 体温计是初中物理中基本的测量工具,要弄清它的工作原理;使用前要观察它的量程和分度值。读数时视线与刻度垂直。

23.【答案】1.22 【解析】

解:刻度尺上最小格表示的长度是:1mm,所以其分度值是:1mm; 硬币的左端对准的刻度是2.00cm,右端在3.2cm与3.3cm之间,估读为3.22cm,所以硬币的直径d=3.22cm-2.00cm=1.22cm。 故答案为:1.22。 物体的长度值由准确值和估计值组成。刻度尺读数时要注意它的分度值、物体与刻度尺对齐的位置,要估读到分度值的下一位。 此题主要考查刻度尺的读数,平移法测量物体长度是物理中常用方法,应重点掌握。

24.【答案】热胀冷缩 ? 温度计的玻璃泡碰到了烧杯底 ? 水太多(或水的初温较低) ? a ? 吸 ? 保持不变 ? 99 【解析】

解:(1)实验使用的温度计是根据液体的热胀冷缩规律制成的; (2)由图甲知,温度计的玻璃泡碰到了容器底; (3)加热时间过长,可能是水太多,或水的初温较低造成的; (4)根据表格中数据描点,并用平滑的曲线连接起来,如图所示: ; (5)由图丙知,a气泡在上升过程中体积逐渐变大,是沸腾时的图象,b中气泡在上升过程中体积逐渐变小,是沸腾前的图象; 由实验数据知,水在沸腾过程中,吸热温度保持不变,水沸腾时的温度是99℃,所以水的沸点是99℃。 故答案为:(1)热胀冷缩;(2)温度计的玻璃泡碰到了烧杯底;(3)水太多(或水的初温较低);(4)见上图;(5)a;吸;保持不变;99。 (1)实验室使用的温度计都是根据液体热胀冷缩的性质制成的; (2)掌握温度计的使用规则,使用温度计时,温度计的玻璃泡要完全浸没在液体中,不能碰到容器底或容器壁; (3)影响加热时间的因素:水的多少、水的初温、是否加盖、酒精度火焰大小等; (4)根据表格中数据描点,并用平滑的曲线连接起来; (5)掌握沸腾时与沸腾前现象的区别:沸腾时气泡在上升过程中体积逐渐变大;沸腾前气泡在上升过程中体积逐渐变小; 沸腾时的特点:不断吸热但温度保持不变。 此题是观察水的沸腾实验,考查了温度计的使用、沸腾图象的画法、沸腾时和沸腾前现象的区别及沸腾时的特点,还考查了影响加热时间的因素,考查的很详细、全面,有关沸腾的知识难度不大,应注意掌握。

25.【答案】3 ? 37.5 【解析】

解:小盘的分度值是0.5min,指针在3min和4min之间;大盘的分度值是1s,而大盘指针在37.5s,因此秒表读数为3min37.5s。 故答案为:3;37.5。 秒表的中间的表盘代表分钟,周围的大表盘代表秒,秒表读数是两个表盘的示数之和。 解决本题的关键掌握秒表要先读出内小表盘的读数,再读外表盘的示数,并注意各表盘的分度值。

26.【答案】解: (1)标志牌上的数字“40km/h”表示此路段行驶速度不能超过40km/h, “太石20km”表示此地到太石距离为20km; (2)由v=

??

??

可得从交通标志牌的地方到太石至少需要的时间: t=

??

??

=

20????

40????/?

=0.5h=0.5×60min=30min。 答:(1)“40”表示此路段最高限速为40km/h;“太石20km”表示此地到太石距离为20km; (2)按交通规则要求,从交通标志牌的地方到太石至少需要30分钟。 【解析】

(1)交通标志牌“40km/h”是限速的标志,指的是速度不能超过40km/h;“太石20km”,是指从该标志牌到太石还有20km; (2)已知汽车的最大速度和到太石的距离,由速度公式的变形公式可以求出从此标志牌所在的位置到达太石需要的时间。 本题考查利用速度公式计算时间,关键是明白交通标志牌所表示的意义,为了安全,不要超速行驶。

27.【答案】解:假设声音沿空气传播所用的时间为t,则声音在铸铁中的传播时间为t-2.5s; 由v=

??

??

得s=vt; 所以有: v空气t=931.6m…①, v×(t-2.5s)=931.6m…②; 解①②式得:v≈3881.7m/s。 答:铸铁中的声速是3881.7m/s。 【解析】

已知路程相等(管长931.6m),声音在空气中的传播速度,以及两次声响相隔时间2.5s,利用速度公式列出等式方程计算即可。 本题考查了声音在不同介质中的传播速度不同,在固体中的传播速度比在气体中的传播速度快。

28.【答案】解:由v=

??

??

可得,从司机鸣笛到听到回声汽车前行的距离: s1=v车t=25m/s×2s=50m, 2s时间内声音传播的距离: s2=v声音t=340m/s×2s=680m; 设鸣笛时汽车距隧道口为s,则有2s=s1+s2,则汽车鸣笛时离隧道口距离: s=

1

2

(s1+s2)=

1

2

×(50m+680m)=365m, 则汽车司机听到回声时离隧道口的距离: s3=s-s1=365m-50m=315m 答:司机听到回声时距离隧道口有315m远。 【解析】

驾驶员鸣笛后,声音传到隧道口返回汽车时,汽车以25m/s的速度已经前行了2s,在这段时间内,声音和汽车行驶的路程之和是鸣笛时汽车与隧道口距离的2倍,根据速度公式求出司机鸣笛时汽车到隧道口的距离,减去汽车行驶的距离即可。 本题考查了速度公式及回声测距离的应用,解题的关键是弄清声音和汽车行驶的路程之和是鸣笛时汽车与隧道口距离的2倍。

29.【答案】便于测量小车运动所用的时间 ? 12.5 ? 16.25 ? 变速直线运动 【解析】

解:(1)实验时,小车所放的斜面应保持较小的坡度,这样小车在斜面上运动时间会长些,便于测量小车的运动时间。 (2)由图可知,小车从甲到乙通过的距离s1=26cm,所用时间t1=2s,从乙到丙通过的距离为s2=64cm,所用时间t2=4s, 小车从甲到乙的平均速度为v1===13s,从乙到丙的平均速度为v2===16s; (3)计算可知,v1<v2, 所以,小车在整个运动过程中作变速直线运动。 故答案为:(1)便于测量小车运动所用的时间;(2)13;16;(3)变速直线运动。 (1)实验时,斜面放的坡度要小些,这样小车的运动时间时间长,便于计时。 (2)从图中读出小车从甲到乙、从乙到丙通过的距离和所用时间,利用v=计算平均速度; (3)比较小车从甲到乙的平均速度和从乙到丙的平均速度的大小,判断小车在整个运动过程中的运动状态。 本题考查了速度公式的应用,能从图读出相关信息(小车从甲到乙、从乙到丙通过的距离和所用时间)是本题的关键。

30.【答案】230℃ ? 230℃ ? 固液共存 ? 液 ? 4 ? 吸 ? 不变 ? 固液共存 【解析】

解:(1)由图可知锡在230℃时开始熔化,且温度保持不变,所以熔点为:230℃,同种晶体的熔点和凝固点相等,即凝固点也是230℃。 (2)在BC段,锡处于熔点温度下,所以处于固液共存状态;在DE段,锡处于降温过程中,所以处于液态。 (3)由图可知锡从3分钟开始熔化,到7分钟熔化完成,所以锡的熔化用了4min,它熔化过程中要吸热,但温度不变。 (4)锡从10min到12min这段时间间隔内,处于凝固过程,所以为固液共存状态。 故答案为:(1)230℃;230℃;(2)固液共存;液;(3)4;吸;不变;(4)固液共存。 解答此题从以下知识点入手: (1)同种晶体的熔点和凝固点相等,不同晶体的熔点不同。 (2)晶体熔化特点:晶体熔化过程吸收热量,温度保持不变。 (3)晶体在熔点和凝固点是固液共存,熔化完毕,处于液态。 本题的解题关键是先从温度的升降判断出锡的熔化和凝固过程,并找出其对应的时间段。