人教版(新版)初中历史八年级上册第八单元《近代经济、社会生活与教育文化事业的发展》单元检测题(解析版)

文档属性

| 名称 | 人教版(新版)初中历史八年级上册第八单元《近代经济、社会生活与教育文化事业的发展》单元检测题(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 542.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-12-30 16:45:25 | ||

图片预览

文档简介

《近代经济、社会生活与教育文化事业的发展》单元检测题

一、选择题

1.跪拜礼有损人格。我国废除这一礼节,代之以文明简单的鞠躬、握手礼,是在

( )

A. 鸦片战争后 B. 洋务运动后

C. 戊戌变法后 D. 辛亥革命后

2.自2008年开始,教育部决定在部分中小学开设京剧艺术课。作为“非物质文化遗产”的京剧艺术第一次被拍成电影的是( )

A. 西洋影戏 B. 《强行剪辫》

C. 《定军山》 D. 《杨乃武与小白菜》

3.伴随着社会的发展,教育也在变革中进步。我国近代教育改革始于

A. 洋务运动时期 B. 戊戌变法时期

C. 中华民国初期 D. 颁布《奏定学堂章程》

4.旗袍在20世纪二三十年代成为中国城市女性的时尚着装。其社会原因是( )

A. 西式服饰传入,生活方式完全西化

B. 中华民国建立,人们思想观念变化

C. 城市化进程中,女性开始引领时尚

D. 旗袍典雅大方,体现女性的曲线美

5.下列对中国近代民族工业说法正确的有( )

①受帝国主义、封建主义和官僚资本主义三座大山压迫,比较落后

②从行业上来看,主要集中在轻工业部门,重工业落后

③从地区之间的发展来看,上海、武汉等沿江海大城市较发达,内地薄弱

④一战期间中国民族工业经历了一个发展的“黄金时代”

A. ①② B. ①②③ C. ①②③④ D. ②③④

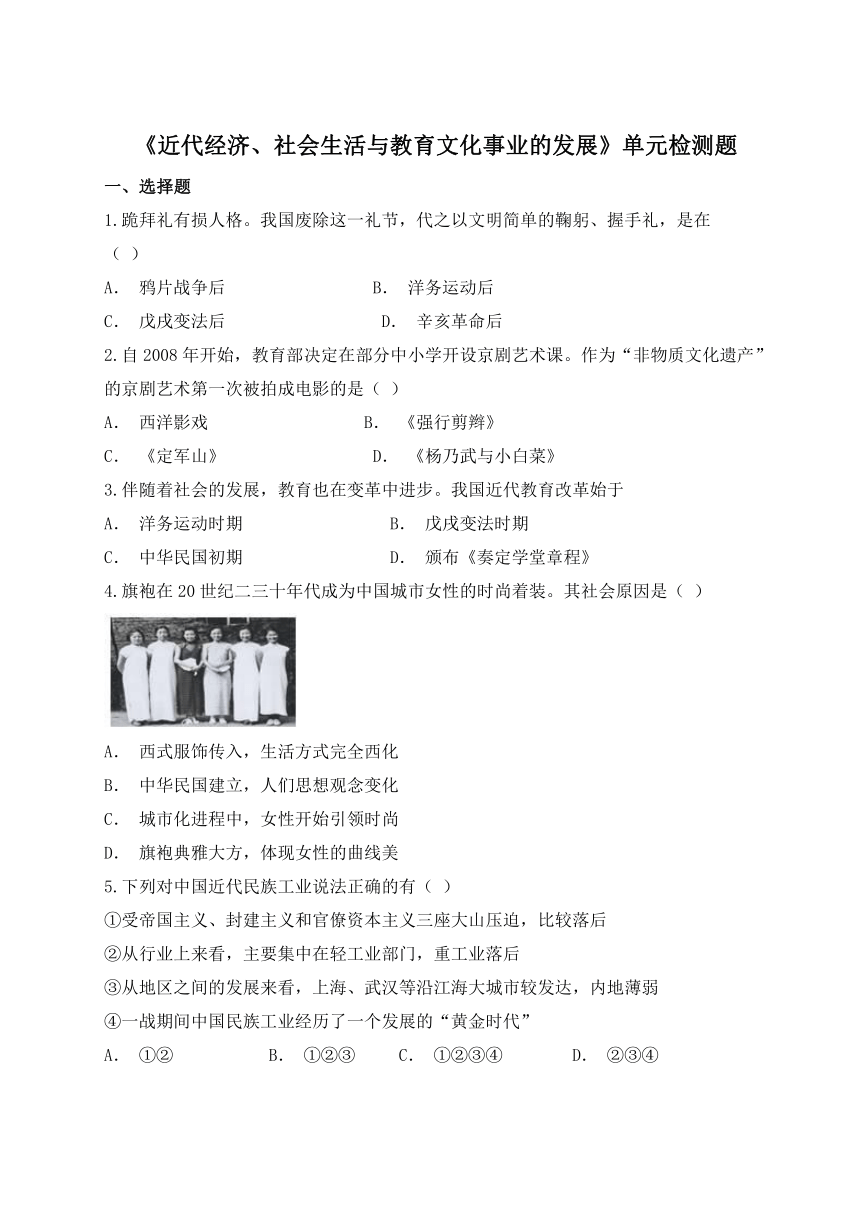

6.近代中国民族工业发展举步维艰,但也曾出现过短暂繁荣的局面,被称为民族工业的“黄金时代”,下表中民族工业发展的“黄金时代”出现在

A. 洋务运动时期 B. 戊戌变法时期

C. 辛亥革命时期 D. 第一次世界大战期间

7.被周恩来赞誉为“为抗战发出怒吼,为大众谱出呼声”的人民音乐家是( )

A. 冼星海 B. 聂耳 C. 鲁迅 D. 田汉

8.“他青年时曾留学法国,他的画,融合中西画法,贯穿古今技巧,有独到成就。”他是( )

A. 鲁迅 B. 冼星海 C. 徐悲鸿 D. 聂耳

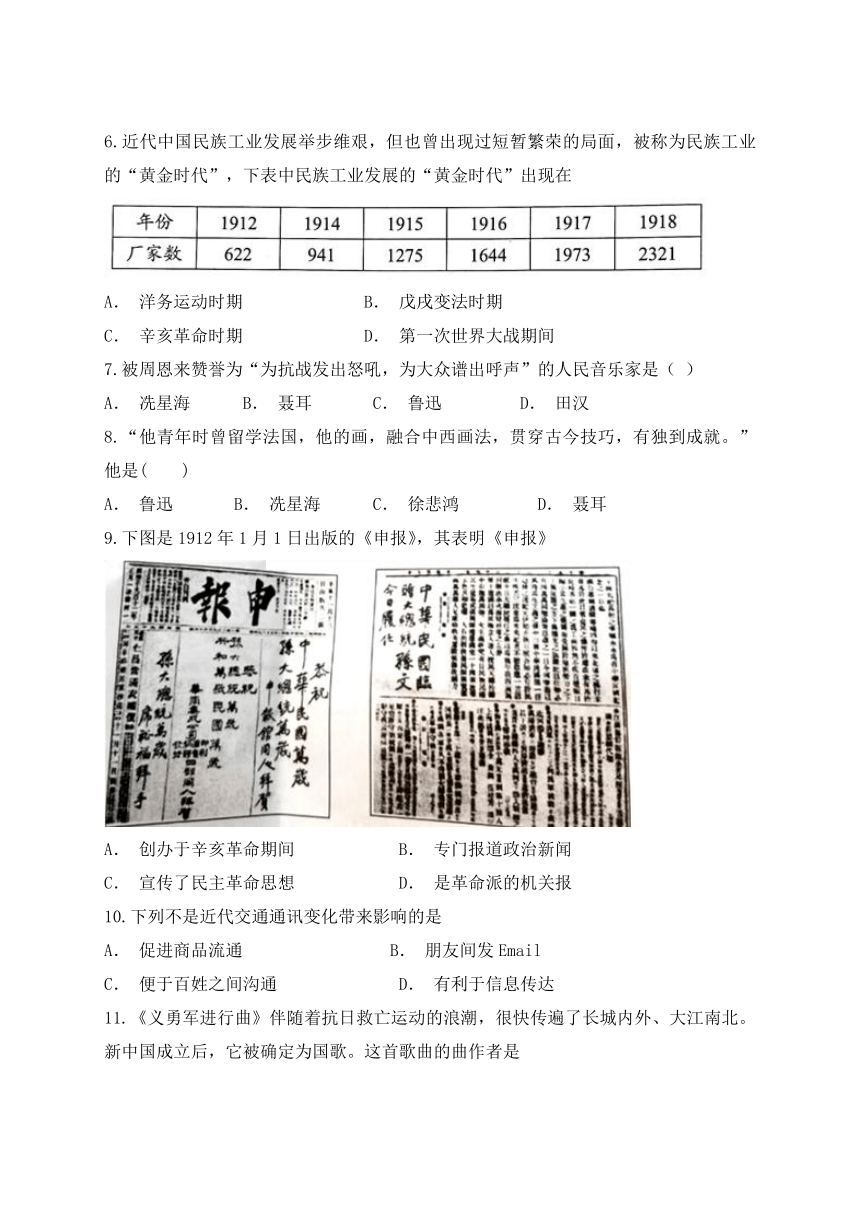

9.下图是1912年1月1日出版的《申报》,其表明《申报》

A. 创办于辛亥革命期间 B. 专门报道政治新闻

C. 宣传了民主革命思想 D. 是革命派的机关报

10.下列不是近代交通通讯变化带来影响的是

A. 促进商品流通 B. 朋友间发Email

C. 便于百姓之间沟通 D. 有利于信息传达

11.《义勇军进行曲》伴随着抗日救亡运动的浪潮,很快传遍了长城内外、大江南北。新中国成立后,它被确定为国歌。这首歌曲的曲作者是

A. 鲁迅 B. 聂耳 C. 冼星海 D. 徐悲鸿

12.北京大学外国语学院的历史可以追溯到1862年6月成立的京师同文馆,“同文”,即通识各国语言文字;“馆”也就是今天的“学院”。京师同文馆是当时的国立外国语学院,也是中国近代第一所新式学堂,它创办于 时期( )

A. 洋务运动 B. 戊戌变法 C. 辛亥革命 D. 新文化运动

13.每当学校举行升旗仪式时,总会奏响中华人民共和国国歌——《义勇军进行曲》。国歌的词、曲作者分别是( )

A. 贝多芬、巴赫 B. 田汉、聂耳

C. 鲁迅、巴金 D. 蔡元培、陶行知

14.齐白石拒绝日伪大小头目索画,也不卖画,宁可挨饿也不丧失气节。他在七七事变后创作了讽刺日本侵略者的

A. 《虾》 B. 《祝福》 C. 《愚公移山》 D. 《群鼠图》

15.下列哪项不是交通通讯变化带来的影响( )

A. 丰富了人们的精神生活 B. 便于百姓之间的沟通

C. 利于信息的传达 D. 促进了商品的流通

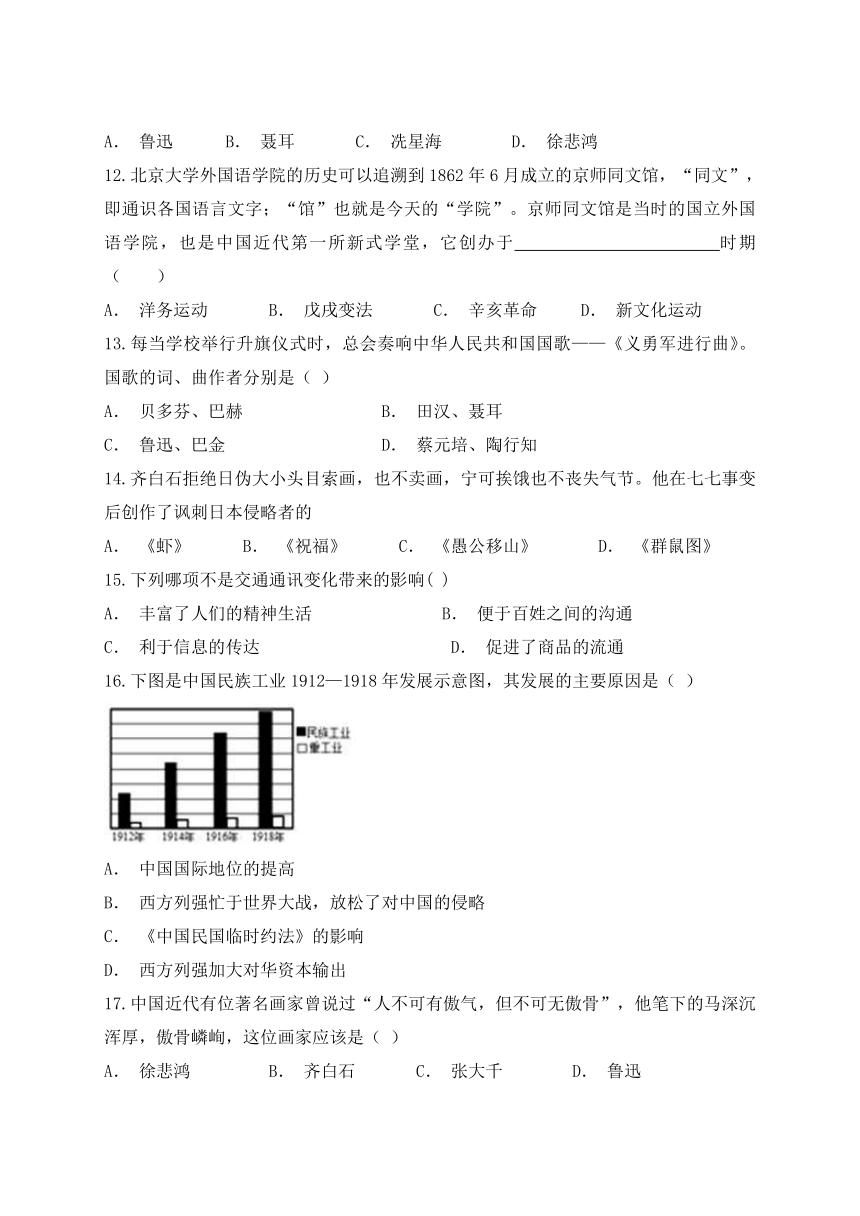

16.下图是中国民族工业1912—1918年发展示意图,其发展的主要原因是( )

A. 中国国际地位的提高

B. 西方列强忙于世界大战,放松了对中国的侵略

C. 《中国民国临时约法》的影响

D. 西方列强加大对华资本输出

17.中国近代有位著名画家曾说过“人不可有傲气,但不可无傲骨”,他笔下的马深沉浑厚,傲骨嶙峋,这位画家应该是( )

A. 徐悲鸿 B. 齐白石 C. 张大千 D. 鲁迅

18.下面哪一项内容与徐悲鸿无关( )

A. 在绘画艺术上学贯中西,有独到成就

B. 他笔下的马深沉浑厚、傲骨嶙峋

C. 他曾说:人不可有傲气,但不可无傲骨

D. 他提出了“物竞天择,适者生存”

19.报纸、杂志是人们获取信息,了解社会,进行舆论宣传的重要工具。下列表述有误的是

A. 鸦片战争后,在北京创办的《申报》是近代中国最著名的中文报刊

B. 孙中山在《民报》发刊词中,把同盟会纲领阐发为“三民主义”

C. 陈独秀等以《新有年》杂志为主要阵地,掀起新文化运动

D. 李大钊创办《每周评论》,宣传马克思主义

20.下图是2018年元旦天安门广场举行升国旗仪式,这是由人民解放军担负国旗护卫任务后,首次举行的升国旗仪式。五星红旗在国歌声中冉冉升起。这首歌的词、曲作者分别是( )

A. 田汉、冼星海 B. 田汉、聂耳

C. 丁玲、冼星海 D. 赵树理、聂耳

二、非选择题

21.阅读材料,回答下列问题.

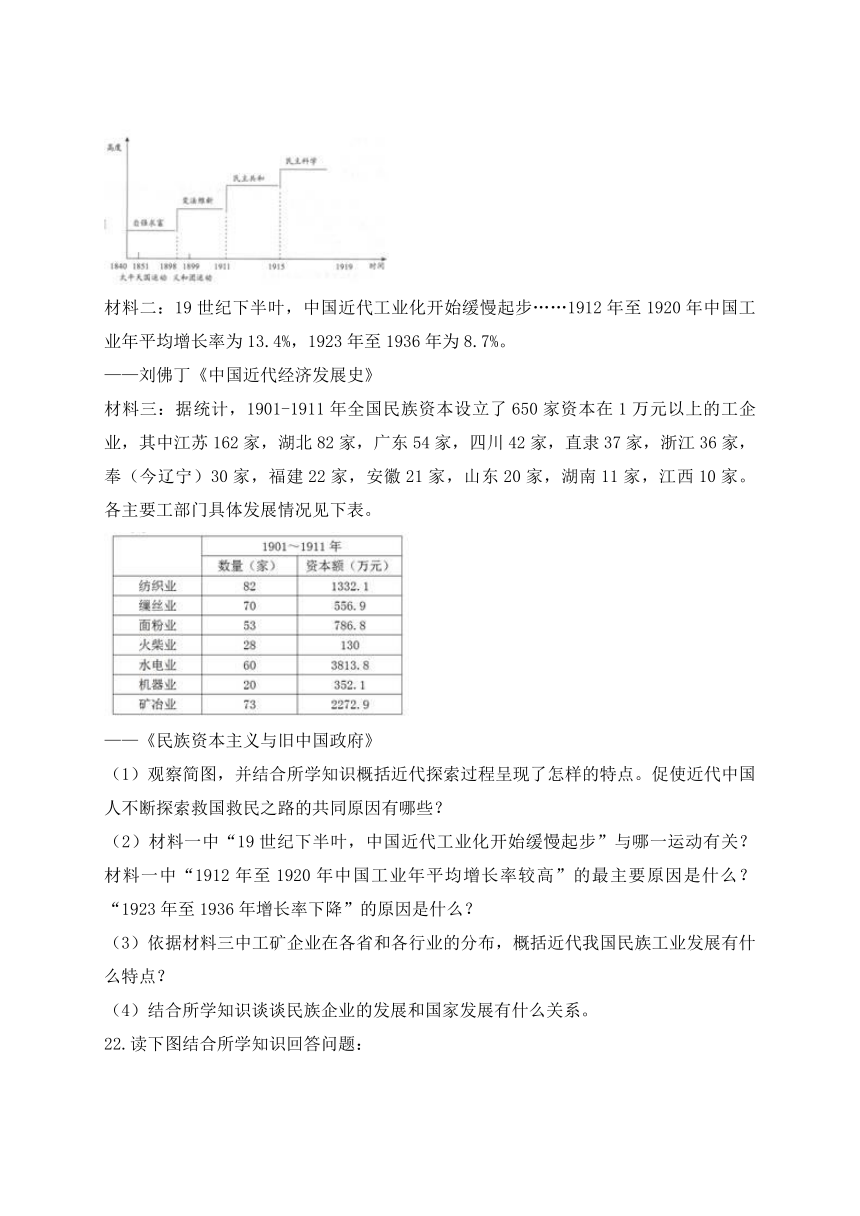

材料一:自1840年鸦片战争以来,各阶层人民不懈探索,共同谱写下民族复兴的交响史诗。这是某同学设计的近代前期研究简图。

材料二:19世纪下半叶,中国近代工业化开始缓慢起步……1912年至1920年中国工业年平均增长率为13.4%,1923年至1936年为8.7%。

——刘佛丁《中国近代经济发展史》

材料三:据统计,1901-1911年全国民族资本设立了650家资本在1万元以上的工企业,其中江苏162家,湖北82家,广东54家,四川42家,直隶37家,浙江36家,奉(今辽宁)30家,福建22家,安徽21家,山东20家,湖南11家,江西10家。各主要工部门具体发展情况见下表。

——《民族资本主义与旧中国政府》

(1)观察简图,并结合所学知识概括近代探索过程呈现了怎样的特点。促使近代中国人不断探索救国救民之路的共同原因有哪些?

(2)材料一中“19世纪下半叶,中国近代工业化开始缓慢起步”与哪一运动有关?材料一中“1912年至1920年中国工业年平均增长率较高”的最主要原因是什么?“1923年至1936年增长率下降”的原因是什么?

(3)依据材料三中工矿企业在各省和各行业的分布,概括近代我国民族工业发展有什么特点?

(4)结合所学知识谈谈民族企业的发展和国家发展有什么关系。

22.读下图结合所学知识回答问题:

请回答:

(1)图一的报纸创刊于哪一年?创办地点在哪里?它主要刊载什么内容?

(2)图二是近代中国历史最长、规模最大文化出版机构,它的名字是什么?在当时该出版机构主要出版什么书籍?

(3)今天你用的哪一种工具书是图二这一出版机构出版的?

(4)以上大众传媒的发展产生什么影响?

23.阅读材料,回答问题。

材料一:张謇说:天生之人也,与草木无异,若遗留一二有用事业,与草木同生,即不与草木同腐朽。

材料二:从1901年到1907年,张謇先后创办了19个企业单位,初步形成了一个颇具规模的大生资本集团。发展民族近代工业需要科学技术,这又促使张謇热衷于兴办新式学堂,创办了南通大学,在外地还先后参与或协办了复旦大学、吴淞中国公学、南京高等师范、河海工程学校等大专院校……

——摘自《中国近代工商人物志》

(1)根据材料一、二,指出张謇进行过哪两方面的“有用事业”的实践

(2)结合所学知识,指出张謇在上述实践前开展的“有用事业”是什么?取得了怎样成效?

(3)综合上述问题和所学知识,概括张謇对“有用事业”认识变化的主要原因。

24.阅读下列材料;

材料一“我们所知道的最早的考试制度,是中国所采用的选举制度,及其定期举行的考试。”

——英国大百科全书

材料二此事乃吾国数干年中莫大之举动,言其重要,直无异古者之废封建,开阡陌。

——严复对废科举的评价

请回答:

(1)材料一中所说的“最早的考试制度”产生于我国的哪一个朝代?是指什么制度?

(2)科举考试是在何时废除的?

(3)你怎样理解材料二说废除科举制度是中国历史上的一件大事?

25.近代以来,随着中国自然经济的逐渐解体,民族工业逐步产生和发展起来。请阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一

(1)请将材料一中的示意图补充完整。

(2)甲午战争后所签订的《马关条约》中哪一条款不利于中国民族工业的发展?在此背景下,张謇提出什么口号并创办大生纱厂等企业使中国民族工业得到初步发展?

(3)中国民族工业进入“黄金时代”出现“短暂春天”的原因有哪些?

材料二

(4)结合材料二和所学知识,分析近代中国民族工业发展的特点。

(5)综上所述,你认为近代中国民族工业曲折发展的根本原因是什么?

答案解析

1.【答案】D

【解析】依据已学知识可知,辛亥革命后,民国政府先后颁布了剪辫、易服等法令,革除“大人”、“老爷”等称呼,还规定民间普通称呼改为“先生”或“君”,不好的社会习俗逐渐得到了改变,体现了资产阶级平等的愿望,故选D。

2.【答案】C

【解析】依据已学知识可知,近代以来,西方发明的照相和电影传入中国,丰富了人们的精神生活,也为后人留下了许多珍贵的历史镜头,我国自己拍摄的第一部无声电影是1905年的京剧舞台片《定军山》,故选C。

3.【答案】A

【解析】依据所学可知,洋务运动时期,创办了一批新式学堂,如京师同文馆,培养了一批近代外交、军事和科技人才。戊戌变法时期近代教育改革迈出了重要的一步。A项符合题意,故此题选A。

4.【答案】B

【解析】依据所学可知旗袍是中国特有的服饰与西方国家无关,A项错误;B项旗袍原本是满族服饰,民国时期成为城市女性追求的时尚着装,这能够说明女性思想的解放和平等观念的兴起,这直接得益于辛亥革命的巨大贡献;C项说法显然违背史实,也无法解释旗袍受青睐的独特性;D项是旗袍本身的特征而非社会原因。所以答案选B。

5.【答案】C

【解析】中国近代民族工业从诞生之日起一直受到帝国主义、封建主义和官僚资本主义三座大山压迫,比较落后;从行业上来看,主要集中在纺织业、面粉业等轻工业部门,重工业落后;从地区之间的发展来看,上海、武汉等沿江海大城市较发达,内地薄弱;一战期间,由于帝国主义国家忙于战争,暂时放松对中国的经济掠夺,中国民族工业经历了一个发展的“黄金时代”。故答案选C。

6.【答案】D

【解析】根据图表信息1912—1918年民族工业发展的“黄金时代”,结合所学知识可知,第一次世界大战期间,帝国主义忙于战争,暂时放松了对中国经济的掠夺,中国民族工业得到了一个发展机会,进入了“黄金时代”。选项D符合题意;而选项A洋务运动时期是在19世纪60--90年代;选项B戊戌变法时期是在1898年;选项C辛亥革命时期是在1911年;所以选项ABC不符合题意,故选D。

7.【答案】A

【解析】本题可以直接排除C、D两项,因为鲁迅和田汉分别是文学家和戏剧家,只剩下聂耳和冼星海,他们都投身于抗日洪流中,以他们卓越的才能,创作了大量振奋民族精神的救亡歌曲。但是,被周恩来赞誉为“为抗战发出怒吼,为大众谱出呼声”的人民音乐家是冼星海。故答案选A。

8.【答案】C

【解析】结合所学知识可知,徐悲鸿有着深厚的西画功底。他的国画,融合中西画法,贯通古今技巧,有独到成就,他的一些作品,不仅艺术造诣高,而且寓意深刻。因此只有选项C符合题意,故选C。

9.【答案】C

【解析】根据题干信息“1912年1月1日出版的《申报》”,结合所学知识可知,1872年《申报》创刊后,紧密结合社会生活,报道大量的社会新闻,内容丰富;1912年1月1日出版的《申报》报道了中华民国的成立,孙中山就任中华民国临时大总统,宣传了民主革命思想,选项C符合题意;而选项A创办于辛亥革命期间,不符合史实,因为《申报》创刊于1872年,处于洋务运动时期;选项B专门报道政治新闻,不正确,因为《申报》创刊后,紧密结合社会生活,报道大量的社会新闻;选项D是革命派的机关报,不正确,因为辛亥革命的机关报是《民报》;因此选项ABD不符合题意。所以只有选项C符合题意,故选C。

10.【答案】B

【解析】根据题干的关键信息“近代交通通讯变化”结合所学知识可知,B项朋友间发Email是当今世界第三次科技革命所带来的变化,A项近代交通的变化有利于促进商品的流通;CD项近代通讯的变化便于百姓之间的沟通,有利于信息的传达。故选B。

11.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,《义勇军进行曲》由田汉作词、聂耳作曲,诞生于抗击日本帝国主义侵略的战争年代,新中国成立后,它被确定为国歌。所以这首歌曲的曲作者是聂耳,选项B符合题意;而选项ACD与题意不符,故选B。

12.【答案】A

【解析】依据所学知识可知,1862在洋务运动时期创办了京师同文馆,是近代中国创办的第一所新式学堂,主要培养外语翻译人才等等。B项戊戌变法发生在1898年,在戊戌变法运动时期创办了京师大学堂;C项辛亥革命的时间是1911年,与题意时间不符;D项新文化运动兴起的时间是1915年,与题意时间不符。故选A。

13.【答案】B

【解析】根据所学知识可知,《义勇军进行曲》由聂耳作曲,田汉作词,极大地激发了中华民族的抗战斗志。故选B。

14.【答案】D

【解析】依据课本所学,七七事变后,齐白石闭门谢客。日伪汉奸仍不断前去骚扰。齐白石在大门上贴上“停止买画”,表现了这位艺术老人的民族气节。因为日伪汉奸没收了他的存款,扰乱他的画室。齐白石借画抒发自己的苦闷与义愤,创作了讽刺日本侵略者的《群鼠图》。D符合题意;《虾》是齐白石的画作,但没有反映题意。A不合题意;《祝福》是鲁迅的作品,B不合题意;《愚公移山》是徐悲鸿的画作,C不合题意。由此可知ABC不合题意,选择答案D。

15.【答案】A

【解析】结合所学知识可知,丰富了人们的精神生活,是指人们的精神文化生活,属于精神文化的范畴,不是交通通讯变化带来的影响;而选项B人们之间沟通、选项C信息的传达、选项D商品的流通都与交通通讯变化相关;因此不是交通通讯变化带来的影响的是选项A,故选A。

16.【答案】B

【解析】题文表格中的数据显示:1912年——1920年,中国民族工业厂家数增长速度非常快,其原因有二:一是辛亥革命冲击了封建制度,二是“一战”期间列强因战争暂时放松对华经济侵略,更重要的原因是后者。所以答案选B。

17.【答案】A

【解析】阅读题干,要求选出“人不可有傲气,但不可无傲骨”,这句名言的画家的选项,根据所学知识和题干所给提示,可知这位画家是徐悲鸿,选项A符合题意,故选A。

18.【答案】D

【解析】徐悲鸿在绘画艺术上学贯中西,有独到成就;他笔下的马深沉浑厚、傲骨嶙峋;他曾说:人不可有傲气,但不可无傲骨。提出了“物竞天择,适者生存”的近代启蒙思想家是严复,故选D。

19.【答案】A

【解析】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,结合所学知识可知,《申报》是1872年4月30日在上海创刊,1949年5月27日停刊。A项说法不正确。所以答案选A

20.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,中华人民共和国国歌是《义勇军进行曲》,这是由田汉作词、聂耳作曲的革命歌曲,被称为中华民族解放的号角,自1935年在民族危亡的关头诞生以来,对激励中国人民的爱国主义精神起了巨大的作用,所以答案选B。

21.【答案】(1)特点:由器物到制度再到思想,层层深入;各阶层广泛参与。

原因:西方列强的侵略,民族危机深重;民族资本主义经济的发展(或资产阶级力量的壮大);西方启蒙思想的影响。

(2)洋务运动;一战期间,列强忙于战争放松了对中国的经济侵略;帝国主义卷土重来,日本的侵略,十年内战;

(3)地区发展不平衡,沿海发达,内地落后;产业发展不平衡,以轻工业为主。

(4)民族独立和统一是民族企业发展的前提;民族企业发展促进民族独立和统一。

【解析】(1)中国近代化的探索依次经历了洋务运动、戊戌变法、辛亥革命和新文化运动,洋务运动是向西方学习先进的技术,戊戌变法和辛亥革命是向西方学习先进的制度,新文化运动是向西方学习先进的思想。西方启蒙思想的影响是促使近代中国人不断探索救国救民之路的共同原因。

(2)洋务运动时期洋务派创办了一批军事工业和民用工业,洋务运动是中国近代化的开端;1914年第一次世界大战爆发,所以帝国主义国家忙于战争,暂时放松了对中国的经济侵略,这是导致1912年至1920年中国工业年平均增长率较高的原因;1918年一战结束,帝国主义卷土重来,再加上日本的侵略,国共两党十年内战,导致1923年至1936年增长率下降。

(3)中国近代民族工业主要集中在“纺织业、面粉业”等,我们可以看出中国近代民族工业产业发展不平衡,以轻工业为主;通过“资本在1万元以上的工企业的数量”,我们可以看出中国近代民族工业地区发展不平衡,沿海发达,内地落后。

(4)通过中国近代民族工业发展的情况,在半殖民地半封建社会的中国,中国近代民族工业的发展,与帝国主义国家是否掠夺中国原料、倾销商品有密切关系,所以这让我们认识到:民族独立和统一是民族企业发展的前提;民族企业发展促进民族独立和统一。

22.【答案】(1)《申报》创办于1872年;上海;主要内容:新闻、评论、广告等.

(2)商务印书馆;主要出版当时使用的课本和字典.

(3)现代汉语词典等.

(4)丰富了人们的文化生活、对人们思想观念的变化产生了巨大影响.

【解析】(1)根据图一结合所学知识可知,1872年,在上海创办的《申报》是当时最著名的中文报纸。《申报》刊载新闻、评论等内容,还有广告,内容涉及社会、政治、经济、文化等各个方面,堪称中国近代一部“百科全书”式近代化商业性的报刊。

(2)根据图二及文字“是近代中国历史最长、规模最大文化出版机构”可知,这是商务印书馆;1897年在上海创办的商务印书馆,是近代中国历史最长、规模最大文化出版机构,当时使用的课本和字典很多是由它出版的。

(3)依据所学知识可知,今天我们使用的现代汉语词典等就是商务印书馆出版的。

(4)依据所学知识可知,大众传媒的发展产生的影响是:报纸和印书馆等大众传媒的发展,丰富了人们的文化生活、对人们思想观念的变化产生了巨大影响。

23.【答案】(1)兴办企业或实业;创办教育机构或兴办各类学校。

(2)科举考试。考中了状元。

(3)甲午战后严重的民族危机;借鉴发展了前人的救国主张及实践教训等。(言之有理即可)

【解析】(1)阅读材料,可以总结,“有用事业”为兴办实业和创办教育机构等。

(2)分析材料结合所学可知,材料二反映的是张謇创办实业的成就,从时间上分析,在张謇创办实业之前,张謇是清末的状元。科举考试是选拔官员的主要途径,所以“有用事业”指的是清朝的科举考试,而张謇是1894年考中的状元。

(3)结合所学,甲午战后民族危机严重,列强纷纷开始在中国投资设厂,一些官员、地主、商人也开始了兴办实业的热潮,以抵制列强的资本侵略;张謇借鉴发展了前人的救国主张及实践教训,主张实业救国,回家乡创办实业。

24.【答案】(1)隋朝;科举制度。

(2)1905年。

(3)①科举制度的废除,结束在中国延续一千多年的通过科举考试选拔人才的制度。②废科举,兴学堂,有利于培养各方面的人才。③从课程设置、教育行政及学校管理等方面,都与以往有本质的区别。可见科举制度的废除是中国教育史上的一件大事。

【解析】(1)根据材料一,结合所学知识可知,“最早的考试制度”产生于我国的隋朝;指的是科举制。

(2)结合所学知识分析,科举考试是在1905年废除的。

(3)结合所学知识分析,科举制度的废除是中国教育史上的一件大事,结束在中国延续一千多年的通过科举考试选拔人才的制度。废科举,兴学堂,有利于培养各方面的人才等。

点睛:抓住题眼“理解废除科举制度”,是解题突破口;科举制度的废除是中国教育史上的一件大事,废除科举制度有利于学习西方先进的近代自然科学、社会科学、人文科学;有利于培养适应时代发展的人才;有利于社会的发展与进步;这是中国近代教育发展、进步的重要表现。

25.【答案】(1)①洋务运动;②甲午中日战争;③第一次世界大战

(2)允许日本在中国开设工厂;“实业救国”。

(3)辛亥革命后:中华民国政府颁布一系列发展实业的法令,各种实业团体涌现,掀起发展实业的热潮。第一次世界大战期间:西方列强忙于欧洲战事,暂时放松了对中国的经济侵略。

(4)虽有长足发展,但总体比较落后;资金少,规模小,技术差;主要集中在轻工业部门,重工业基础极为薄弱;地区分布极不平衡,主要集中在上海、武汉等沿海沿江的大城市。

(5)是由近代中国半殖民地半封建社会的性质决定的。

【解析】(1)依据所学可知,洋务运动促进了民族资本主义工业的产生和发展,是中国近代化的开端,甲午中日战争后,允许外国在中国开办工厂,张謇深感要挽回中国的利益,必须发展本国工商业,他提出了“实业救国”,客观上刺进了中国民族工业的发展,尤其是第一次世界大战期间,帝国主义忙于战争,暂时了放松了对民族资本主义的压迫,民族资本主义发展进入黄金时代。

(2)依据所学可知,甲午战争后,签订的《马关条约》,允许外国在中国开办工厂,不利于中国民族工业的发展,在此背景下,张謇深感要挽回中国的利益,必须发展本国工商业,他提出了“实业救国”的口号,并创办大生纱厂等企业,使中国民族工业得到初步发展。

(3)依据所学可知,辛亥革命后,中华民国政府颁布一系列发展实业的法令,各种实业团体涌现,掀起发展实业的热潮,第一次世界大战期间:西方列强忙于欧洲战事,暂时放松了对中国的经济侵略,民族资本主义发展进入黄金时代。

(4)依据材料二的图片信息,结合所学知识可知,民族工业虽有长足发展,但总体比较落后;资金少,规模小,技术差;而且主要集中在轻工业部门,重工业基础极为薄弱;地区分布极不平衡,主要集中在上海、武汉等沿海沿江的大城市。

(5)综上所述的内容,结合所学可知,由于近代中国半殖民地半封建社会的性质,近代中国民族工业曲折发展,并存在着严重的不平衡性,重工业基础极为薄弱,不改变半殖民地半封建的社会性质,这种状况很难改变。

一、选择题

1.跪拜礼有损人格。我国废除这一礼节,代之以文明简单的鞠躬、握手礼,是在

( )

A. 鸦片战争后 B. 洋务运动后

C. 戊戌变法后 D. 辛亥革命后

2.自2008年开始,教育部决定在部分中小学开设京剧艺术课。作为“非物质文化遗产”的京剧艺术第一次被拍成电影的是( )

A. 西洋影戏 B. 《强行剪辫》

C. 《定军山》 D. 《杨乃武与小白菜》

3.伴随着社会的发展,教育也在变革中进步。我国近代教育改革始于

A. 洋务运动时期 B. 戊戌变法时期

C. 中华民国初期 D. 颁布《奏定学堂章程》

4.旗袍在20世纪二三十年代成为中国城市女性的时尚着装。其社会原因是( )

A. 西式服饰传入,生活方式完全西化

B. 中华民国建立,人们思想观念变化

C. 城市化进程中,女性开始引领时尚

D. 旗袍典雅大方,体现女性的曲线美

5.下列对中国近代民族工业说法正确的有( )

①受帝国主义、封建主义和官僚资本主义三座大山压迫,比较落后

②从行业上来看,主要集中在轻工业部门,重工业落后

③从地区之间的发展来看,上海、武汉等沿江海大城市较发达,内地薄弱

④一战期间中国民族工业经历了一个发展的“黄金时代”

A. ①② B. ①②③ C. ①②③④ D. ②③④

6.近代中国民族工业发展举步维艰,但也曾出现过短暂繁荣的局面,被称为民族工业的“黄金时代”,下表中民族工业发展的“黄金时代”出现在

A. 洋务运动时期 B. 戊戌变法时期

C. 辛亥革命时期 D. 第一次世界大战期间

7.被周恩来赞誉为“为抗战发出怒吼,为大众谱出呼声”的人民音乐家是( )

A. 冼星海 B. 聂耳 C. 鲁迅 D. 田汉

8.“他青年时曾留学法国,他的画,融合中西画法,贯穿古今技巧,有独到成就。”他是( )

A. 鲁迅 B. 冼星海 C. 徐悲鸿 D. 聂耳

9.下图是1912年1月1日出版的《申报》,其表明《申报》

A. 创办于辛亥革命期间 B. 专门报道政治新闻

C. 宣传了民主革命思想 D. 是革命派的机关报

10.下列不是近代交通通讯变化带来影响的是

A. 促进商品流通 B. 朋友间发Email

C. 便于百姓之间沟通 D. 有利于信息传达

11.《义勇军进行曲》伴随着抗日救亡运动的浪潮,很快传遍了长城内外、大江南北。新中国成立后,它被确定为国歌。这首歌曲的曲作者是

A. 鲁迅 B. 聂耳 C. 冼星海 D. 徐悲鸿

12.北京大学外国语学院的历史可以追溯到1862年6月成立的京师同文馆,“同文”,即通识各国语言文字;“馆”也就是今天的“学院”。京师同文馆是当时的国立外国语学院,也是中国近代第一所新式学堂,它创办于 时期( )

A. 洋务运动 B. 戊戌变法 C. 辛亥革命 D. 新文化运动

13.每当学校举行升旗仪式时,总会奏响中华人民共和国国歌——《义勇军进行曲》。国歌的词、曲作者分别是( )

A. 贝多芬、巴赫 B. 田汉、聂耳

C. 鲁迅、巴金 D. 蔡元培、陶行知

14.齐白石拒绝日伪大小头目索画,也不卖画,宁可挨饿也不丧失气节。他在七七事变后创作了讽刺日本侵略者的

A. 《虾》 B. 《祝福》 C. 《愚公移山》 D. 《群鼠图》

15.下列哪项不是交通通讯变化带来的影响( )

A. 丰富了人们的精神生活 B. 便于百姓之间的沟通

C. 利于信息的传达 D. 促进了商品的流通

16.下图是中国民族工业1912—1918年发展示意图,其发展的主要原因是( )

A. 中国国际地位的提高

B. 西方列强忙于世界大战,放松了对中国的侵略

C. 《中国民国临时约法》的影响

D. 西方列强加大对华资本输出

17.中国近代有位著名画家曾说过“人不可有傲气,但不可无傲骨”,他笔下的马深沉浑厚,傲骨嶙峋,这位画家应该是( )

A. 徐悲鸿 B. 齐白石 C. 张大千 D. 鲁迅

18.下面哪一项内容与徐悲鸿无关( )

A. 在绘画艺术上学贯中西,有独到成就

B. 他笔下的马深沉浑厚、傲骨嶙峋

C. 他曾说:人不可有傲气,但不可无傲骨

D. 他提出了“物竞天择,适者生存”

19.报纸、杂志是人们获取信息,了解社会,进行舆论宣传的重要工具。下列表述有误的是

A. 鸦片战争后,在北京创办的《申报》是近代中国最著名的中文报刊

B. 孙中山在《民报》发刊词中,把同盟会纲领阐发为“三民主义”

C. 陈独秀等以《新有年》杂志为主要阵地,掀起新文化运动

D. 李大钊创办《每周评论》,宣传马克思主义

20.下图是2018年元旦天安门广场举行升国旗仪式,这是由人民解放军担负国旗护卫任务后,首次举行的升国旗仪式。五星红旗在国歌声中冉冉升起。这首歌的词、曲作者分别是( )

A. 田汉、冼星海 B. 田汉、聂耳

C. 丁玲、冼星海 D. 赵树理、聂耳

二、非选择题

21.阅读材料,回答下列问题.

材料一:自1840年鸦片战争以来,各阶层人民不懈探索,共同谱写下民族复兴的交响史诗。这是某同学设计的近代前期研究简图。

材料二:19世纪下半叶,中国近代工业化开始缓慢起步……1912年至1920年中国工业年平均增长率为13.4%,1923年至1936年为8.7%。

——刘佛丁《中国近代经济发展史》

材料三:据统计,1901-1911年全国民族资本设立了650家资本在1万元以上的工企业,其中江苏162家,湖北82家,广东54家,四川42家,直隶37家,浙江36家,奉(今辽宁)30家,福建22家,安徽21家,山东20家,湖南11家,江西10家。各主要工部门具体发展情况见下表。

——《民族资本主义与旧中国政府》

(1)观察简图,并结合所学知识概括近代探索过程呈现了怎样的特点。促使近代中国人不断探索救国救民之路的共同原因有哪些?

(2)材料一中“19世纪下半叶,中国近代工业化开始缓慢起步”与哪一运动有关?材料一中“1912年至1920年中国工业年平均增长率较高”的最主要原因是什么?“1923年至1936年增长率下降”的原因是什么?

(3)依据材料三中工矿企业在各省和各行业的分布,概括近代我国民族工业发展有什么特点?

(4)结合所学知识谈谈民族企业的发展和国家发展有什么关系。

22.读下图结合所学知识回答问题:

请回答:

(1)图一的报纸创刊于哪一年?创办地点在哪里?它主要刊载什么内容?

(2)图二是近代中国历史最长、规模最大文化出版机构,它的名字是什么?在当时该出版机构主要出版什么书籍?

(3)今天你用的哪一种工具书是图二这一出版机构出版的?

(4)以上大众传媒的发展产生什么影响?

23.阅读材料,回答问题。

材料一:张謇说:天生之人也,与草木无异,若遗留一二有用事业,与草木同生,即不与草木同腐朽。

材料二:从1901年到1907年,张謇先后创办了19个企业单位,初步形成了一个颇具规模的大生资本集团。发展民族近代工业需要科学技术,这又促使张謇热衷于兴办新式学堂,创办了南通大学,在外地还先后参与或协办了复旦大学、吴淞中国公学、南京高等师范、河海工程学校等大专院校……

——摘自《中国近代工商人物志》

(1)根据材料一、二,指出张謇进行过哪两方面的“有用事业”的实践

(2)结合所学知识,指出张謇在上述实践前开展的“有用事业”是什么?取得了怎样成效?

(3)综合上述问题和所学知识,概括张謇对“有用事业”认识变化的主要原因。

24.阅读下列材料;

材料一“我们所知道的最早的考试制度,是中国所采用的选举制度,及其定期举行的考试。”

——英国大百科全书

材料二此事乃吾国数干年中莫大之举动,言其重要,直无异古者之废封建,开阡陌。

——严复对废科举的评价

请回答:

(1)材料一中所说的“最早的考试制度”产生于我国的哪一个朝代?是指什么制度?

(2)科举考试是在何时废除的?

(3)你怎样理解材料二说废除科举制度是中国历史上的一件大事?

25.近代以来,随着中国自然经济的逐渐解体,民族工业逐步产生和发展起来。请阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一

(1)请将材料一中的示意图补充完整。

(2)甲午战争后所签订的《马关条约》中哪一条款不利于中国民族工业的发展?在此背景下,张謇提出什么口号并创办大生纱厂等企业使中国民族工业得到初步发展?

(3)中国民族工业进入“黄金时代”出现“短暂春天”的原因有哪些?

材料二

(4)结合材料二和所学知识,分析近代中国民族工业发展的特点。

(5)综上所述,你认为近代中国民族工业曲折发展的根本原因是什么?

答案解析

1.【答案】D

【解析】依据已学知识可知,辛亥革命后,民国政府先后颁布了剪辫、易服等法令,革除“大人”、“老爷”等称呼,还规定民间普通称呼改为“先生”或“君”,不好的社会习俗逐渐得到了改变,体现了资产阶级平等的愿望,故选D。

2.【答案】C

【解析】依据已学知识可知,近代以来,西方发明的照相和电影传入中国,丰富了人们的精神生活,也为后人留下了许多珍贵的历史镜头,我国自己拍摄的第一部无声电影是1905年的京剧舞台片《定军山》,故选C。

3.【答案】A

【解析】依据所学可知,洋务运动时期,创办了一批新式学堂,如京师同文馆,培养了一批近代外交、军事和科技人才。戊戌变法时期近代教育改革迈出了重要的一步。A项符合题意,故此题选A。

4.【答案】B

【解析】依据所学可知旗袍是中国特有的服饰与西方国家无关,A项错误;B项旗袍原本是满族服饰,民国时期成为城市女性追求的时尚着装,这能够说明女性思想的解放和平等观念的兴起,这直接得益于辛亥革命的巨大贡献;C项说法显然违背史实,也无法解释旗袍受青睐的独特性;D项是旗袍本身的特征而非社会原因。所以答案选B。

5.【答案】C

【解析】中国近代民族工业从诞生之日起一直受到帝国主义、封建主义和官僚资本主义三座大山压迫,比较落后;从行业上来看,主要集中在纺织业、面粉业等轻工业部门,重工业落后;从地区之间的发展来看,上海、武汉等沿江海大城市较发达,内地薄弱;一战期间,由于帝国主义国家忙于战争,暂时放松对中国的经济掠夺,中国民族工业经历了一个发展的“黄金时代”。故答案选C。

6.【答案】D

【解析】根据图表信息1912—1918年民族工业发展的“黄金时代”,结合所学知识可知,第一次世界大战期间,帝国主义忙于战争,暂时放松了对中国经济的掠夺,中国民族工业得到了一个发展机会,进入了“黄金时代”。选项D符合题意;而选项A洋务运动时期是在19世纪60--90年代;选项B戊戌变法时期是在1898年;选项C辛亥革命时期是在1911年;所以选项ABC不符合题意,故选D。

7.【答案】A

【解析】本题可以直接排除C、D两项,因为鲁迅和田汉分别是文学家和戏剧家,只剩下聂耳和冼星海,他们都投身于抗日洪流中,以他们卓越的才能,创作了大量振奋民族精神的救亡歌曲。但是,被周恩来赞誉为“为抗战发出怒吼,为大众谱出呼声”的人民音乐家是冼星海。故答案选A。

8.【答案】C

【解析】结合所学知识可知,徐悲鸿有着深厚的西画功底。他的国画,融合中西画法,贯通古今技巧,有独到成就,他的一些作品,不仅艺术造诣高,而且寓意深刻。因此只有选项C符合题意,故选C。

9.【答案】C

【解析】根据题干信息“1912年1月1日出版的《申报》”,结合所学知识可知,1872年《申报》创刊后,紧密结合社会生活,报道大量的社会新闻,内容丰富;1912年1月1日出版的《申报》报道了中华民国的成立,孙中山就任中华民国临时大总统,宣传了民主革命思想,选项C符合题意;而选项A创办于辛亥革命期间,不符合史实,因为《申报》创刊于1872年,处于洋务运动时期;选项B专门报道政治新闻,不正确,因为《申报》创刊后,紧密结合社会生活,报道大量的社会新闻;选项D是革命派的机关报,不正确,因为辛亥革命的机关报是《民报》;因此选项ABD不符合题意。所以只有选项C符合题意,故选C。

10.【答案】B

【解析】根据题干的关键信息“近代交通通讯变化”结合所学知识可知,B项朋友间发Email是当今世界第三次科技革命所带来的变化,A项近代交通的变化有利于促进商品的流通;CD项近代通讯的变化便于百姓之间的沟通,有利于信息的传达。故选B。

11.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,《义勇军进行曲》由田汉作词、聂耳作曲,诞生于抗击日本帝国主义侵略的战争年代,新中国成立后,它被确定为国歌。所以这首歌曲的曲作者是聂耳,选项B符合题意;而选项ACD与题意不符,故选B。

12.【答案】A

【解析】依据所学知识可知,1862在洋务运动时期创办了京师同文馆,是近代中国创办的第一所新式学堂,主要培养外语翻译人才等等。B项戊戌变法发生在1898年,在戊戌变法运动时期创办了京师大学堂;C项辛亥革命的时间是1911年,与题意时间不符;D项新文化运动兴起的时间是1915年,与题意时间不符。故选A。

13.【答案】B

【解析】根据所学知识可知,《义勇军进行曲》由聂耳作曲,田汉作词,极大地激发了中华民族的抗战斗志。故选B。

14.【答案】D

【解析】依据课本所学,七七事变后,齐白石闭门谢客。日伪汉奸仍不断前去骚扰。齐白石在大门上贴上“停止买画”,表现了这位艺术老人的民族气节。因为日伪汉奸没收了他的存款,扰乱他的画室。齐白石借画抒发自己的苦闷与义愤,创作了讽刺日本侵略者的《群鼠图》。D符合题意;《虾》是齐白石的画作,但没有反映题意。A不合题意;《祝福》是鲁迅的作品,B不合题意;《愚公移山》是徐悲鸿的画作,C不合题意。由此可知ABC不合题意,选择答案D。

15.【答案】A

【解析】结合所学知识可知,丰富了人们的精神生活,是指人们的精神文化生活,属于精神文化的范畴,不是交通通讯变化带来的影响;而选项B人们之间沟通、选项C信息的传达、选项D商品的流通都与交通通讯变化相关;因此不是交通通讯变化带来的影响的是选项A,故选A。

16.【答案】B

【解析】题文表格中的数据显示:1912年——1920年,中国民族工业厂家数增长速度非常快,其原因有二:一是辛亥革命冲击了封建制度,二是“一战”期间列强因战争暂时放松对华经济侵略,更重要的原因是后者。所以答案选B。

17.【答案】A

【解析】阅读题干,要求选出“人不可有傲气,但不可无傲骨”,这句名言的画家的选项,根据所学知识和题干所给提示,可知这位画家是徐悲鸿,选项A符合题意,故选A。

18.【答案】D

【解析】徐悲鸿在绘画艺术上学贯中西,有独到成就;他笔下的马深沉浑厚、傲骨嶙峋;他曾说:人不可有傲气,但不可无傲骨。提出了“物竞天择,适者生存”的近代启蒙思想家是严复,故选D。

19.【答案】A

【解析】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,结合所学知识可知,《申报》是1872年4月30日在上海创刊,1949年5月27日停刊。A项说法不正确。所以答案选A

20.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,中华人民共和国国歌是《义勇军进行曲》,这是由田汉作词、聂耳作曲的革命歌曲,被称为中华民族解放的号角,自1935年在民族危亡的关头诞生以来,对激励中国人民的爱国主义精神起了巨大的作用,所以答案选B。

21.【答案】(1)特点:由器物到制度再到思想,层层深入;各阶层广泛参与。

原因:西方列强的侵略,民族危机深重;民族资本主义经济的发展(或资产阶级力量的壮大);西方启蒙思想的影响。

(2)洋务运动;一战期间,列强忙于战争放松了对中国的经济侵略;帝国主义卷土重来,日本的侵略,十年内战;

(3)地区发展不平衡,沿海发达,内地落后;产业发展不平衡,以轻工业为主。

(4)民族独立和统一是民族企业发展的前提;民族企业发展促进民族独立和统一。

【解析】(1)中国近代化的探索依次经历了洋务运动、戊戌变法、辛亥革命和新文化运动,洋务运动是向西方学习先进的技术,戊戌变法和辛亥革命是向西方学习先进的制度,新文化运动是向西方学习先进的思想。西方启蒙思想的影响是促使近代中国人不断探索救国救民之路的共同原因。

(2)洋务运动时期洋务派创办了一批军事工业和民用工业,洋务运动是中国近代化的开端;1914年第一次世界大战爆发,所以帝国主义国家忙于战争,暂时放松了对中国的经济侵略,这是导致1912年至1920年中国工业年平均增长率较高的原因;1918年一战结束,帝国主义卷土重来,再加上日本的侵略,国共两党十年内战,导致1923年至1936年增长率下降。

(3)中国近代民族工业主要集中在“纺织业、面粉业”等,我们可以看出中国近代民族工业产业发展不平衡,以轻工业为主;通过“资本在1万元以上的工企业的数量”,我们可以看出中国近代民族工业地区发展不平衡,沿海发达,内地落后。

(4)通过中国近代民族工业发展的情况,在半殖民地半封建社会的中国,中国近代民族工业的发展,与帝国主义国家是否掠夺中国原料、倾销商品有密切关系,所以这让我们认识到:民族独立和统一是民族企业发展的前提;民族企业发展促进民族独立和统一。

22.【答案】(1)《申报》创办于1872年;上海;主要内容:新闻、评论、广告等.

(2)商务印书馆;主要出版当时使用的课本和字典.

(3)现代汉语词典等.

(4)丰富了人们的文化生活、对人们思想观念的变化产生了巨大影响.

【解析】(1)根据图一结合所学知识可知,1872年,在上海创办的《申报》是当时最著名的中文报纸。《申报》刊载新闻、评论等内容,还有广告,内容涉及社会、政治、经济、文化等各个方面,堪称中国近代一部“百科全书”式近代化商业性的报刊。

(2)根据图二及文字“是近代中国历史最长、规模最大文化出版机构”可知,这是商务印书馆;1897年在上海创办的商务印书馆,是近代中国历史最长、规模最大文化出版机构,当时使用的课本和字典很多是由它出版的。

(3)依据所学知识可知,今天我们使用的现代汉语词典等就是商务印书馆出版的。

(4)依据所学知识可知,大众传媒的发展产生的影响是:报纸和印书馆等大众传媒的发展,丰富了人们的文化生活、对人们思想观念的变化产生了巨大影响。

23.【答案】(1)兴办企业或实业;创办教育机构或兴办各类学校。

(2)科举考试。考中了状元。

(3)甲午战后严重的民族危机;借鉴发展了前人的救国主张及实践教训等。(言之有理即可)

【解析】(1)阅读材料,可以总结,“有用事业”为兴办实业和创办教育机构等。

(2)分析材料结合所学可知,材料二反映的是张謇创办实业的成就,从时间上分析,在张謇创办实业之前,张謇是清末的状元。科举考试是选拔官员的主要途径,所以“有用事业”指的是清朝的科举考试,而张謇是1894年考中的状元。

(3)结合所学,甲午战后民族危机严重,列强纷纷开始在中国投资设厂,一些官员、地主、商人也开始了兴办实业的热潮,以抵制列强的资本侵略;张謇借鉴发展了前人的救国主张及实践教训,主张实业救国,回家乡创办实业。

24.【答案】(1)隋朝;科举制度。

(2)1905年。

(3)①科举制度的废除,结束在中国延续一千多年的通过科举考试选拔人才的制度。②废科举,兴学堂,有利于培养各方面的人才。③从课程设置、教育行政及学校管理等方面,都与以往有本质的区别。可见科举制度的废除是中国教育史上的一件大事。

【解析】(1)根据材料一,结合所学知识可知,“最早的考试制度”产生于我国的隋朝;指的是科举制。

(2)结合所学知识分析,科举考试是在1905年废除的。

(3)结合所学知识分析,科举制度的废除是中国教育史上的一件大事,结束在中国延续一千多年的通过科举考试选拔人才的制度。废科举,兴学堂,有利于培养各方面的人才等。

点睛:抓住题眼“理解废除科举制度”,是解题突破口;科举制度的废除是中国教育史上的一件大事,废除科举制度有利于学习西方先进的近代自然科学、社会科学、人文科学;有利于培养适应时代发展的人才;有利于社会的发展与进步;这是中国近代教育发展、进步的重要表现。

25.【答案】(1)①洋务运动;②甲午中日战争;③第一次世界大战

(2)允许日本在中国开设工厂;“实业救国”。

(3)辛亥革命后:中华民国政府颁布一系列发展实业的法令,各种实业团体涌现,掀起发展实业的热潮。第一次世界大战期间:西方列强忙于欧洲战事,暂时放松了对中国的经济侵略。

(4)虽有长足发展,但总体比较落后;资金少,规模小,技术差;主要集中在轻工业部门,重工业基础极为薄弱;地区分布极不平衡,主要集中在上海、武汉等沿海沿江的大城市。

(5)是由近代中国半殖民地半封建社会的性质决定的。

【解析】(1)依据所学可知,洋务运动促进了民族资本主义工业的产生和发展,是中国近代化的开端,甲午中日战争后,允许外国在中国开办工厂,张謇深感要挽回中国的利益,必须发展本国工商业,他提出了“实业救国”,客观上刺进了中国民族工业的发展,尤其是第一次世界大战期间,帝国主义忙于战争,暂时了放松了对民族资本主义的压迫,民族资本主义发展进入黄金时代。

(2)依据所学可知,甲午战争后,签订的《马关条约》,允许外国在中国开办工厂,不利于中国民族工业的发展,在此背景下,张謇深感要挽回中国的利益,必须发展本国工商业,他提出了“实业救国”的口号,并创办大生纱厂等企业,使中国民族工业得到初步发展。

(3)依据所学可知,辛亥革命后,中华民国政府颁布一系列发展实业的法令,各种实业团体涌现,掀起发展实业的热潮,第一次世界大战期间:西方列强忙于欧洲战事,暂时放松了对中国的经济侵略,民族资本主义发展进入黄金时代。

(4)依据材料二的图片信息,结合所学知识可知,民族工业虽有长足发展,但总体比较落后;资金少,规模小,技术差;而且主要集中在轻工业部门,重工业基础极为薄弱;地区分布极不平衡,主要集中在上海、武汉等沿海沿江的大城市。

(5)综上所述的内容,结合所学可知,由于近代中国半殖民地半封建社会的性质,近代中国民族工业曲折发展,并存在着严重的不平衡性,重工业基础极为薄弱,不改变半殖民地半封建的社会性质,这种状况很难改变。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹