第三单元秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 单元检测题(解析版)

文档属性

| 名称 | 第三单元秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 单元检测题(解析版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 231.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-12-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 》单元检测题

一、选择题

1.光武中兴的准确含义是指汉光武帝刘秀

A. 颁布禁止虐杀奴婢的诏令

B. 恢复了汉朝政权和社会的安定发展

C. 提倡节俭,取消苛捐杂税

D. 调整统治政策,减轻对人民的剥削

2.对文景之治表述不正确的是( )

A. 提倡节俭,发展农业生产 B. 重视“以德化民”

C. 社会比较安定,百姓富裕起来 D. 西汉进入鼎盛时期。

3.汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,其根本目的是( )

A. 加强中央集权 B. 推行儒学教育

C. 破格录用人才 D. 窒息学术空气

4.秦代有一块砖文上写到:“海内皆臣,岁登成熟,道毋饥人,践此万岁”。其中,“海内皆臣”所反映的信息主要是( )

A. 疆域辽阔,人口众多 B. 国家统一,中央集权

C. 法律严酷,覆盖全国 D. 交通发达,经贸昌盛

5.西汉初年,提倡节俭,减轻农民负担,奖励耕作,发展农业,社会经济迅速好转。这个时期历史上称为( )

A. 文景之治 B. 商鞅变法

C. 汉匈和亲 D. 管仲改革

6.今新疆地区正式归属中央政权统治的标志是( )

A. 张骞出使西域 B. 西域都护的设立

C. 班超出使西域 D. 安西都护府的设立

7.2016年3月,广受关注的江西南昌西汉海昏侯墓,经过5年来的考古挖掘,取得了重大阶段性成果,出土金器、铜器、简犊等珍贵文物1万余件,被誉为2015年中国考古六大新发现之一。早在汉武帝时期,为解决封国问题采取的一项重要措施是( )

A. 实行分封制 B. 推行郡县制

C. 颁布“推恩令” D. 推行“罢黜百家,独尊儒术”

8.少林寺是一座闻名于世的寺庙。佛教传入我国是在( )

A. 西汉初年 B. 西汉末年 C. 秦朝末年 D. 东汉末年

9.东汉的建立者是光武帝,他的名字是( )

A. 刘邦 B. 刘彻 C. 刘秀 D. 刘启

10.为了加强对人民的思想控制,西汉哪一位统治者采纳了董仲舒在思想文化领域方面提出的“罢黜百家,独尊儒术”的建议( )

A. 汉高祖 B. 汉武帝 C. 汉文帝 D. 汉景帝

11.诗人李商隐的千古名句“历览前贤国与家,成由勤俭败由奢”,道出了勤俭对于持家、兴国的重要性。下列古代帝王以“节俭”著称的是( )

A. 汉高祖 B. 秦始皇 C. 汉文帝 D. 汉武帝

12.佛教的传入,对我国文化产生了深远的影响。佛教起源于( )

A. 古巴比伦王国 B. 古代印度

C. 巴勒斯坦地区 D. 日本

13.下列人物中,开世界麻醉医学史之先河的医学家是( )

A. 答案A B. 答案B C. 答案C D. 答案D

14.《伤寒杂病论》的作者被后世尊称为( )

A. 药王 B. 医祖 C. 医圣 D. 炼丹家

15.西汉初年,统治者实行休养生息政策的直接原因是( )

A. 社会经济非常萧条 B. 统治者宽厚仁慈

C. 儒家思想的盛行 D. 社会劳动力缺乏

16.华佗的弟子照着老师传给他的方法去做,活到90多岁,耳不聋,眼不花,牙齿完好,这种方法是( )

A. 常服“麻沸散” B. 经常饮酒

C. 演练“五禽戏” D. 病了就做手术

17.我国洛阳有一座著名的白马寺,它属于( )

A. 佛教寺院 B. 道教观 C. 基督教堂 D. 清真教堂

18.我国历史上第一个统一的中央集权国家定都在( )

A. 镐京 B. 咸阳 C. 长安 D. 洛阳

19.张骞出使西域是在( )

A. 汉高祖时期 B. 汉文帝时期

C. 汉景帝时期 D. 汉武帝时期

20.西汉是继秦朝之后的第二个大一统的封建王朝。其建立者和建立时间是

A. 汉高祖、公元前202年 B. 汉高祖、公元202年

C. 汉文帝、公元前206年 D. 汉景帝、公元206年

二、非选择题

21.阅读下列材料:

《后汉书·皇甫嵩传》记载,黄巾起义爆发后,起义军“燔烧官府,劫略聚邑,州郡失据,长吏多逃亡。旬日之间,天下向(响)应,京师震动”。

请回答:

依据材料,想想为什么黄巾起义会得到天下响应。

22.阅读下列材料:

材料一 刘秀洛阳建东汉,释奴减租并郡县;精兵简政废苛法,任用廉吏惩贪官。

材料二 光武中兴太短暂,外戚宦官争专权;黄巾起义平息后,东汉瓦解割据现。

请回答:

(1)你能简要概括材料一反映的光武帝调整统治政策的措施吗?

(2)材料二与材料一相比,社会有什么变化?原因有哪些?

23.我国是一个统一的多民族国家,在历史上,曾出现过分裂的时期,但是国家统一和民族团结始终是历史发展的主流,是全国各民族人民共同的愿望和不变的追求。请回答下列问题。

(1)秦朝的建立者是谁?他对历史发展最大的贡献是什么?

(2)汉武帝时期,西汉出现了大一统的局面。汉武帝在政治、军事和思想上各采取了哪些重要措施促进了大一统局面的形成?

(3)汉武帝时期派张骞两次通西域,由此开辟了一条沟通东西方的重要商路是什么?

24.观看两幅图片后,回答下列问题:

(1)伴随着张骞出使西域,丝绸之路开通了。那时的西域是指现在的什么地方?张骞第一次出使西域的时间、目的及其意义是什么?

(2)按由东向西的顺序写出该路线所经主要地点。该路线的开通,反映了西汉实行怎样的对外政策?

(3)西汉为保证“丝绸之路”畅通设置什么机构或官职?有何意义?

(4)今天的亚欧大陆桥东起连云港,西至鹿特丹,被誉为“现代丝绸之路”。请分析一下亚欧大陆桥的经济、政治意义?

25.阅读下列材料:

材料一:新疆历史上曾是欧亚大陆交通和文明交往的通道,连接古代东西方文明的著名的“丝绸之路”从这里经过。特定的地理地位,使新疆历史发展呈现出鲜明的多民族并存与融合,多种文化兼容与并蓄的特色,自公元前1世纪起,新疆地区就是中国的重要组成部分,并在中国统一多民族国家构建和发展中发挥了重要作用

————选自中华人民共和国国务院新闻办公室《新疆的发展与进步》

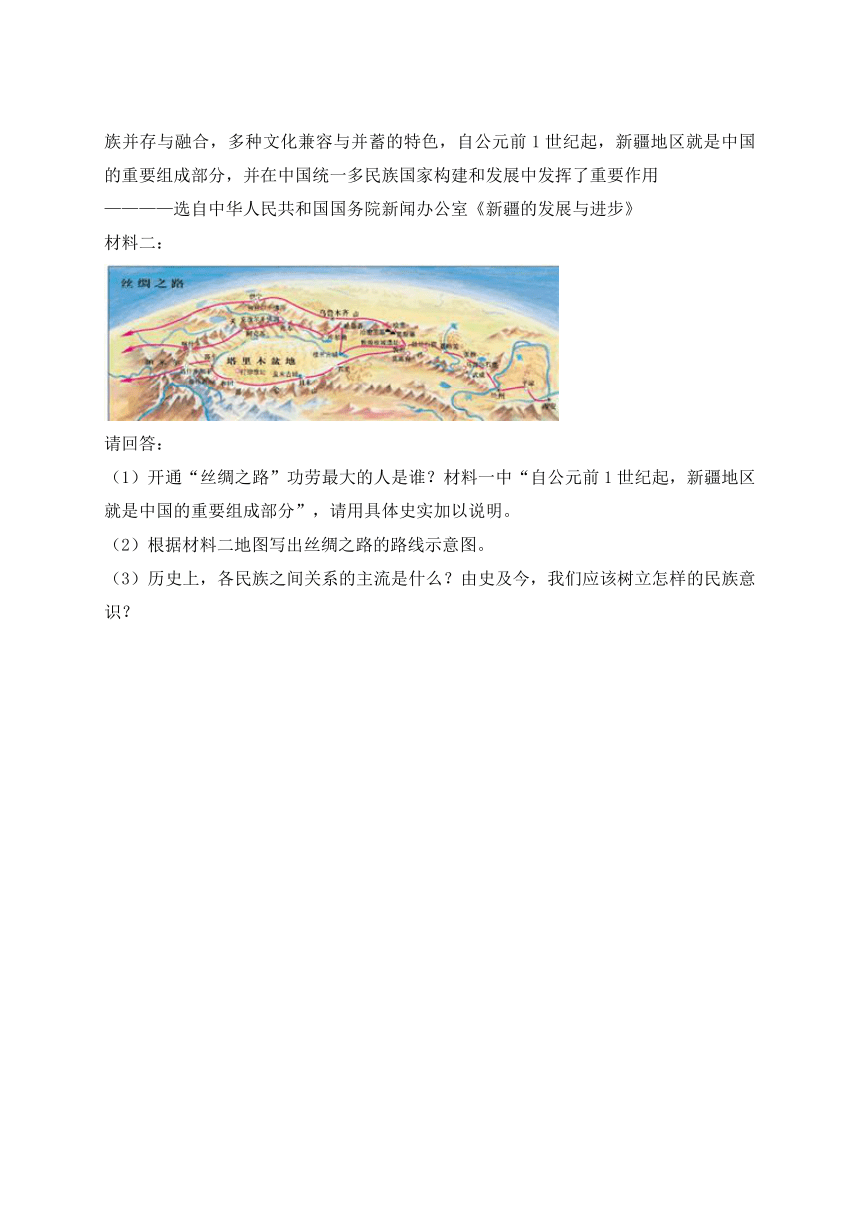

材料二:

请回答:

(1)开通“丝绸之路”功劳最大的人是谁?材料一中“自公元前1世纪起,新疆地区就是中国的重要组成部分”,请用具体史实加以说明。

(2)根据材料二地图写出丝绸之路的路线示意图。

(3)历史上,各民族之间关系的主流是什么?由史及今,我们应该树立怎样的民族意识?

答案解析

1.【答案】B

【解析】依据所学可知,所谓“光武中兴”,一是使衰落的汉朝重新振兴,二是社会经济恢复和发展,三是天下出现盛世局面。B符合题意,故此题选B。

2.【答案】D

【解析】本题为反向选择题,按要求应选择“不正确”的选项。依据所学知识可知,西汉进入鼎盛时期是在汉武帝在位时期,而文景之治是文帝景帝在位时期,因此,D项对文景之治表述不正确,故选D。

3.【答案】A

【解析】“罢黜百家,独尊儒术”,把儒家学说作为封建正统思想,排斥其他各家学说。其主要根本目的就是为了统一思想,以加强中央集权,来为其政治统治服务,以巩固封建专制统治。

4.【答案】B

【解析】“海内皆臣”的历史信息提供的是秦朝统一全国,加强中央集权。

5.【答案】A

【解析】文景之治是指西汉汉文帝、汉景帝统治时期。汉初,社会经济衰弱,朝廷推崇黄老之术,采取“轻徭薄赋”、“与民休息”的政策。出现了多年未有的稳定富裕的景象。人民的生活水平得到了很大程度的提升,同时汉朝的物质基础大大增强,是封建社会的第一个盛世。称为“文景之治”。

6.【答案】B

【解析】西汉,公元前60年,西域都护的设置,标志着西域诸地自此成为我们统一多民族伟大祖国的组成部分。西域也就是现在的新疆,故本题选B。

7.【答案】C

【解析】阅读题文所给提示信息:“汉武帝时期”,“解决封国问题的措施”。采用排除法,A、B不是汉武帝时期的,由于汉武帝采纳董仲舒的“罢黜百家,独尊儒术”,把儒家学说作为封建正统思想。这样A、B、D选项可排除,只有选项C正确,故选C。

8.【答案】B

【解析】根据所学知识可知,西汉末年,西域佛教国大月氏派来使臣,这是佛教思想传入我国最早的记载。后来,公元67年,东汉也派使臣去大月氏,邀请天竺和尚,用白马驮载佛经及释迦牟尼像,到达洛阳。东汉朝廷专修白马寺迎候,佛教这才正式传入中国,据此西汉末年佛教开始传入中国,故选B。

9.【答案】C

【解析】本题考查了东汉.光武帝末年,社会安定,经济状况明显好转,史称这个时期的统治为“光武中兴”.公元25年,皇族刘秀称帝,定都洛阳,史称东汉.刘秀就是光武帝.故选C.

10.【答案】B

【解析】汉武帝采取了董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,答案选B。

11.【答案】C

【解析】依据所学可知,汉初,社会经济衰弱,朝廷推崇黄老治术,采取"轻徭薄赋"、"与民休息"的政策,汉文帝时期实行轻徭薄赋,减轻人民负担,鼓励生产、发展经济,增加政府财政收入厉行节约,禁止浪费,以“节俭”著称,C项符合题意,故此题选C。

12.【答案】B

【解析】公元前6世纪,古代印度社会矛盾尖锐,佛教在这种社会背景下诞生了。

13.【答案】B

【解析】华佗研制成功全身麻醉的药剂“麻沸散”,成功实施了开腹手术。

14.【答案】C

【解析】《伤寒杂病论》的作者是张仲景,因为在中医上的突出贡献,被后人称为“医圣”。

15.【答案】A

【解析】休养生息就是要发展生产,维护社会稳定,以达到维护统治的目的,其直接原因是西汉建立初,生产遭到严重破坏,社会经济非常萧条,A项符合题意;BCD项均不是直接原因,故选A。

16.【答案】C

【解析】根据所学可知,五禽戏是华佗模仿虎、鹿、猿、熊、鹤(鸟)五种动物的形态和神态,达到舒展筋骨、畅通经脉目的的一种健身方法。麻沸散是给病人做手术时用的一种麻醉药。故选C。

17.【答案】A

【解析】汉明帝建造了我国历史上第一座佛教寺庙——白马寺。故选A项。

18.【答案】B

【解析】我国历史上第一个统一的中央集权的多民族的国家是秦朝,定都于咸阳。

19.【答案】D

【解析】依据已学知识可知,汉武帝时,为了联合大月氏共同夹击匈奴,公元前138年,张骞从长安出发,出使西域,公元前119年,汉武帝派张骞第二次出使西域,故选D。

20.【答案】A

【解析】依据所学可知,楚汉之争,刘邦打败了项羽,统一了全国,于公元前202年建立汉朝,史称西汉,刘邦就是汉高祖。A项符合题意,故此题选A。

21.【答案】外戚和宦官交替专权,政治极端腐朽黑暗;自然灾害不断,农民生活困苦。

【解析】本题考查东汉农民起义的原因。根据所学可知,外戚宦官交替专权导致东汉后期的朝政越来越腐败,时局动荡不安,大批贫民流离失所,自然灾害频繁发生,总之是因为东汉后期的黑暗统治导致了黄巾起义的爆发并得到天下响应。

22.【答案】(1)多次下令释放奴婢,减轻农民的负担,合并郡县,裁减官员,减轻刑法,加强对官吏的监督,惩处贪官污吏。

(2)东汉走向衰亡。原因:土地兼并严重,地方割据势力壮大,农民起义爆发,外戚与宦官交替专权,等。

【解析】(1)据材料一“刘秀洛阳建东汉,释奴减租并郡县;精兵简政废苛法,任用廉吏惩贪官.”可知,光武帝调整统治措施是释放奴婢,减轻租税,减轻刑法,惩处贪官污吏.

(2)据材料二“光武中兴太短暂,宦官和外戚争专权;黄巾起义平息后,东汉瓦解割据现.”可知,材料二与材料一相比,东汉政权走向衰败.东汉政权走向衰败的原因是割据势力的出现,宦官和外戚交替专权,农民起义爆发等.

23.【答案】(1)嬴政(秦始皇)。

建立了中国历史上第一个统一的多民族的中央集权国家。

(2)政治:接受主父偃的建议,颁布“推恩令”,削弱诸侯国力量。

军事:派卫青、霍去病大败匈奴,基本解除了匈奴对北部边郡的威胁。

思想:接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”。

(3)丝绸之路。

【解析】(1)依据所学知识可知:嬴政(秦始皇)在公元前221年灭六国,实现统一,建立秦朝。秦朝统一后,秦始皇在政治、经济、思想文化、军事等方面采取了一系列措施来巩固他的统治。通过这些措施,使秦朝成为我国历史上第一个统一的多民族的中央集权制的封建国家,对后世产生深远影响。因此他的最大功绩是建立了中国历史上第一个统一的多民族的中央集权国家。

(2)依据课本基础知识:汉武帝在政治、军事、思想方面措施为:政治上接受主父偃的建议,颁布“推恩令”,削弱诸侯国力量;军事上派卫青、霍去病大败匈奴,基本解除了匈奴对北部边郡的威胁;思想上接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”。

(3)根据所学:张骞两次出使西域,促进了汉与西域的经济文化交流,为丝绸之路的开通奠定了基础。因此开辟了一条沟通东西方的重要商路是丝绸之路。

24.【答案】(1)指现今甘肃玉门关和阳关以西,也就是今天新疆地区和更远的地方。公元前138年;联络大月氏夹击匈奴;加强了汉与西域之间经济文化的交流。

(2)长安-河西走廊、今新疆境内-西亚-欧洲。对外开放政策。

(3)西域都护。意义:从此,今新疆地区开始隶属中央政府的管辖,成为我国不可分割的一部分。

(4)交通运输先行有利于东西方之间物品与信息交流;创造有利于我国经济建设的和平周边环境;推动沿线各国经济与国际贸易发展等。

【解析】(1)西汉时期,狭义的西域是指玉门关、阳关(今甘肃敦煌西)以西,葱岭(帕米尔高原)以东,昆仑山以北,巴尔喀什湖以南,即汉代西域都护府的辖地。广义的西域还包括葱岭以西的中亚细亚、罗马帝国等地,包括今阿富汗、伊朗、乌兹别克至地中海沿岸一带。

(2)公元前138年,张骞出使西域本为贯彻汉武帝联合大月氏抗击匈奴之战略意图,但出使西域后汉夷文化交往频繁,中原文明通过“丝绸之路”迅速向四周传播,恐怕是汉武帝所始料不及的,因而张骞出使西域这一历史事件便具有特殊的历史意义,加强了汉与西域之间经济文化的交流。

(3)“都护”是汉西域地方最高长官,“秩比二千石”,相当于内地的“郡都尉”。“郡都尉”是一郡首脑太守的副职,掌管军事。西域因地位特殊,故设“都护”,实际上与郡级区划相等。其主要职责在于守境安土,协调西域各国间的矛盾和纠纷,制止外来势力的侵扰,维护西域地方的社会秩序,确保丝绸之路的畅通。

(4)现代“丝绸之路”的开通对发展连接亚太地区国家和欧洲国家的交通走廊的过境运输能力具有战略意义,促进了区域合作与经济发展,有利于我国经济建设的和平周边环境等等,言之有理即可。

25.【答案】(1)张骞;公元前60年,西汉政府设立西域都护

(2)长安——河西走廊——今新疆——西亚——欧洲

(3)各民族之间关系主流是友好交流;由史及今,我们应该是树立民族平等、民族团结和各民族共同发展的民族意识。

【解析】(1)依据所学知识可知,汉武帝时期,张骞两次出使西域,为丝绸之路的开通奠定了基础,所以说开通“丝绸之路”功劳最大的人是张骞。公元前60年,西汉设置西域都护府,将新疆地区正式纳入汉朝版图,成为中国统一的多民族国家的重要组成部分。

(2)根据图片可知,丝绸之路的路线是从长安出发,经河西走廊、到今新疆境内、中亚、西亚的伊朗,最远到达了欧洲的大秦。

(3)依据所学知识可知,历史上各民族之间关系的主流是友好交流。由史及今,我们应该是树立民族平等、民族团结和各民族共同发展的民族意识。言之有理即可。

一、选择题

1.光武中兴的准确含义是指汉光武帝刘秀

A. 颁布禁止虐杀奴婢的诏令

B. 恢复了汉朝政权和社会的安定发展

C. 提倡节俭,取消苛捐杂税

D. 调整统治政策,减轻对人民的剥削

2.对文景之治表述不正确的是( )

A. 提倡节俭,发展农业生产 B. 重视“以德化民”

C. 社会比较安定,百姓富裕起来 D. 西汉进入鼎盛时期。

3.汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,其根本目的是( )

A. 加强中央集权 B. 推行儒学教育

C. 破格录用人才 D. 窒息学术空气

4.秦代有一块砖文上写到:“海内皆臣,岁登成熟,道毋饥人,践此万岁”。其中,“海内皆臣”所反映的信息主要是( )

A. 疆域辽阔,人口众多 B. 国家统一,中央集权

C. 法律严酷,覆盖全国 D. 交通发达,经贸昌盛

5.西汉初年,提倡节俭,减轻农民负担,奖励耕作,发展农业,社会经济迅速好转。这个时期历史上称为( )

A. 文景之治 B. 商鞅变法

C. 汉匈和亲 D. 管仲改革

6.今新疆地区正式归属中央政权统治的标志是( )

A. 张骞出使西域 B. 西域都护的设立

C. 班超出使西域 D. 安西都护府的设立

7.2016年3月,广受关注的江西南昌西汉海昏侯墓,经过5年来的考古挖掘,取得了重大阶段性成果,出土金器、铜器、简犊等珍贵文物1万余件,被誉为2015年中国考古六大新发现之一。早在汉武帝时期,为解决封国问题采取的一项重要措施是( )

A. 实行分封制 B. 推行郡县制

C. 颁布“推恩令” D. 推行“罢黜百家,独尊儒术”

8.少林寺是一座闻名于世的寺庙。佛教传入我国是在( )

A. 西汉初年 B. 西汉末年 C. 秦朝末年 D. 东汉末年

9.东汉的建立者是光武帝,他的名字是( )

A. 刘邦 B. 刘彻 C. 刘秀 D. 刘启

10.为了加强对人民的思想控制,西汉哪一位统治者采纳了董仲舒在思想文化领域方面提出的“罢黜百家,独尊儒术”的建议( )

A. 汉高祖 B. 汉武帝 C. 汉文帝 D. 汉景帝

11.诗人李商隐的千古名句“历览前贤国与家,成由勤俭败由奢”,道出了勤俭对于持家、兴国的重要性。下列古代帝王以“节俭”著称的是( )

A. 汉高祖 B. 秦始皇 C. 汉文帝 D. 汉武帝

12.佛教的传入,对我国文化产生了深远的影响。佛教起源于( )

A. 古巴比伦王国 B. 古代印度

C. 巴勒斯坦地区 D. 日本

13.下列人物中,开世界麻醉医学史之先河的医学家是( )

A. 答案A B. 答案B C. 答案C D. 答案D

14.《伤寒杂病论》的作者被后世尊称为( )

A. 药王 B. 医祖 C. 医圣 D. 炼丹家

15.西汉初年,统治者实行休养生息政策的直接原因是( )

A. 社会经济非常萧条 B. 统治者宽厚仁慈

C. 儒家思想的盛行 D. 社会劳动力缺乏

16.华佗的弟子照着老师传给他的方法去做,活到90多岁,耳不聋,眼不花,牙齿完好,这种方法是( )

A. 常服“麻沸散” B. 经常饮酒

C. 演练“五禽戏” D. 病了就做手术

17.我国洛阳有一座著名的白马寺,它属于( )

A. 佛教寺院 B. 道教观 C. 基督教堂 D. 清真教堂

18.我国历史上第一个统一的中央集权国家定都在( )

A. 镐京 B. 咸阳 C. 长安 D. 洛阳

19.张骞出使西域是在( )

A. 汉高祖时期 B. 汉文帝时期

C. 汉景帝时期 D. 汉武帝时期

20.西汉是继秦朝之后的第二个大一统的封建王朝。其建立者和建立时间是

A. 汉高祖、公元前202年 B. 汉高祖、公元202年

C. 汉文帝、公元前206年 D. 汉景帝、公元206年

二、非选择题

21.阅读下列材料:

《后汉书·皇甫嵩传》记载,黄巾起义爆发后,起义军“燔烧官府,劫略聚邑,州郡失据,长吏多逃亡。旬日之间,天下向(响)应,京师震动”。

请回答:

依据材料,想想为什么黄巾起义会得到天下响应。

22.阅读下列材料:

材料一 刘秀洛阳建东汉,释奴减租并郡县;精兵简政废苛法,任用廉吏惩贪官。

材料二 光武中兴太短暂,外戚宦官争专权;黄巾起义平息后,东汉瓦解割据现。

请回答:

(1)你能简要概括材料一反映的光武帝调整统治政策的措施吗?

(2)材料二与材料一相比,社会有什么变化?原因有哪些?

23.我国是一个统一的多民族国家,在历史上,曾出现过分裂的时期,但是国家统一和民族团结始终是历史发展的主流,是全国各民族人民共同的愿望和不变的追求。请回答下列问题。

(1)秦朝的建立者是谁?他对历史发展最大的贡献是什么?

(2)汉武帝时期,西汉出现了大一统的局面。汉武帝在政治、军事和思想上各采取了哪些重要措施促进了大一统局面的形成?

(3)汉武帝时期派张骞两次通西域,由此开辟了一条沟通东西方的重要商路是什么?

24.观看两幅图片后,回答下列问题:

(1)伴随着张骞出使西域,丝绸之路开通了。那时的西域是指现在的什么地方?张骞第一次出使西域的时间、目的及其意义是什么?

(2)按由东向西的顺序写出该路线所经主要地点。该路线的开通,反映了西汉实行怎样的对外政策?

(3)西汉为保证“丝绸之路”畅通设置什么机构或官职?有何意义?

(4)今天的亚欧大陆桥东起连云港,西至鹿特丹,被誉为“现代丝绸之路”。请分析一下亚欧大陆桥的经济、政治意义?

25.阅读下列材料:

材料一:新疆历史上曾是欧亚大陆交通和文明交往的通道,连接古代东西方文明的著名的“丝绸之路”从这里经过。特定的地理地位,使新疆历史发展呈现出鲜明的多民族并存与融合,多种文化兼容与并蓄的特色,自公元前1世纪起,新疆地区就是中国的重要组成部分,并在中国统一多民族国家构建和发展中发挥了重要作用

————选自中华人民共和国国务院新闻办公室《新疆的发展与进步》

材料二:

请回答:

(1)开通“丝绸之路”功劳最大的人是谁?材料一中“自公元前1世纪起,新疆地区就是中国的重要组成部分”,请用具体史实加以说明。

(2)根据材料二地图写出丝绸之路的路线示意图。

(3)历史上,各民族之间关系的主流是什么?由史及今,我们应该树立怎样的民族意识?

答案解析

1.【答案】B

【解析】依据所学可知,所谓“光武中兴”,一是使衰落的汉朝重新振兴,二是社会经济恢复和发展,三是天下出现盛世局面。B符合题意,故此题选B。

2.【答案】D

【解析】本题为反向选择题,按要求应选择“不正确”的选项。依据所学知识可知,西汉进入鼎盛时期是在汉武帝在位时期,而文景之治是文帝景帝在位时期,因此,D项对文景之治表述不正确,故选D。

3.【答案】A

【解析】“罢黜百家,独尊儒术”,把儒家学说作为封建正统思想,排斥其他各家学说。其主要根本目的就是为了统一思想,以加强中央集权,来为其政治统治服务,以巩固封建专制统治。

4.【答案】B

【解析】“海内皆臣”的历史信息提供的是秦朝统一全国,加强中央集权。

5.【答案】A

【解析】文景之治是指西汉汉文帝、汉景帝统治时期。汉初,社会经济衰弱,朝廷推崇黄老之术,采取“轻徭薄赋”、“与民休息”的政策。出现了多年未有的稳定富裕的景象。人民的生活水平得到了很大程度的提升,同时汉朝的物质基础大大增强,是封建社会的第一个盛世。称为“文景之治”。

6.【答案】B

【解析】西汉,公元前60年,西域都护的设置,标志着西域诸地自此成为我们统一多民族伟大祖国的组成部分。西域也就是现在的新疆,故本题选B。

7.【答案】C

【解析】阅读题文所给提示信息:“汉武帝时期”,“解决封国问题的措施”。采用排除法,A、B不是汉武帝时期的,由于汉武帝采纳董仲舒的“罢黜百家,独尊儒术”,把儒家学说作为封建正统思想。这样A、B、D选项可排除,只有选项C正确,故选C。

8.【答案】B

【解析】根据所学知识可知,西汉末年,西域佛教国大月氏派来使臣,这是佛教思想传入我国最早的记载。后来,公元67年,东汉也派使臣去大月氏,邀请天竺和尚,用白马驮载佛经及释迦牟尼像,到达洛阳。东汉朝廷专修白马寺迎候,佛教这才正式传入中国,据此西汉末年佛教开始传入中国,故选B。

9.【答案】C

【解析】本题考查了东汉.光武帝末年,社会安定,经济状况明显好转,史称这个时期的统治为“光武中兴”.公元25年,皇族刘秀称帝,定都洛阳,史称东汉.刘秀就是光武帝.故选C.

10.【答案】B

【解析】汉武帝采取了董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,答案选B。

11.【答案】C

【解析】依据所学可知,汉初,社会经济衰弱,朝廷推崇黄老治术,采取"轻徭薄赋"、"与民休息"的政策,汉文帝时期实行轻徭薄赋,减轻人民负担,鼓励生产、发展经济,增加政府财政收入厉行节约,禁止浪费,以“节俭”著称,C项符合题意,故此题选C。

12.【答案】B

【解析】公元前6世纪,古代印度社会矛盾尖锐,佛教在这种社会背景下诞生了。

13.【答案】B

【解析】华佗研制成功全身麻醉的药剂“麻沸散”,成功实施了开腹手术。

14.【答案】C

【解析】《伤寒杂病论》的作者是张仲景,因为在中医上的突出贡献,被后人称为“医圣”。

15.【答案】A

【解析】休养生息就是要发展生产,维护社会稳定,以达到维护统治的目的,其直接原因是西汉建立初,生产遭到严重破坏,社会经济非常萧条,A项符合题意;BCD项均不是直接原因,故选A。

16.【答案】C

【解析】根据所学可知,五禽戏是华佗模仿虎、鹿、猿、熊、鹤(鸟)五种动物的形态和神态,达到舒展筋骨、畅通经脉目的的一种健身方法。麻沸散是给病人做手术时用的一种麻醉药。故选C。

17.【答案】A

【解析】汉明帝建造了我国历史上第一座佛教寺庙——白马寺。故选A项。

18.【答案】B

【解析】我国历史上第一个统一的中央集权的多民族的国家是秦朝,定都于咸阳。

19.【答案】D

【解析】依据已学知识可知,汉武帝时,为了联合大月氏共同夹击匈奴,公元前138年,张骞从长安出发,出使西域,公元前119年,汉武帝派张骞第二次出使西域,故选D。

20.【答案】A

【解析】依据所学可知,楚汉之争,刘邦打败了项羽,统一了全国,于公元前202年建立汉朝,史称西汉,刘邦就是汉高祖。A项符合题意,故此题选A。

21.【答案】外戚和宦官交替专权,政治极端腐朽黑暗;自然灾害不断,农民生活困苦。

【解析】本题考查东汉农民起义的原因。根据所学可知,外戚宦官交替专权导致东汉后期的朝政越来越腐败,时局动荡不安,大批贫民流离失所,自然灾害频繁发生,总之是因为东汉后期的黑暗统治导致了黄巾起义的爆发并得到天下响应。

22.【答案】(1)多次下令释放奴婢,减轻农民的负担,合并郡县,裁减官员,减轻刑法,加强对官吏的监督,惩处贪官污吏。

(2)东汉走向衰亡。原因:土地兼并严重,地方割据势力壮大,农民起义爆发,外戚与宦官交替专权,等。

【解析】(1)据材料一“刘秀洛阳建东汉,释奴减租并郡县;精兵简政废苛法,任用廉吏惩贪官.”可知,光武帝调整统治措施是释放奴婢,减轻租税,减轻刑法,惩处贪官污吏.

(2)据材料二“光武中兴太短暂,宦官和外戚争专权;黄巾起义平息后,东汉瓦解割据现.”可知,材料二与材料一相比,东汉政权走向衰败.东汉政权走向衰败的原因是割据势力的出现,宦官和外戚交替专权,农民起义爆发等.

23.【答案】(1)嬴政(秦始皇)。

建立了中国历史上第一个统一的多民族的中央集权国家。

(2)政治:接受主父偃的建议,颁布“推恩令”,削弱诸侯国力量。

军事:派卫青、霍去病大败匈奴,基本解除了匈奴对北部边郡的威胁。

思想:接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”。

(3)丝绸之路。

【解析】(1)依据所学知识可知:嬴政(秦始皇)在公元前221年灭六国,实现统一,建立秦朝。秦朝统一后,秦始皇在政治、经济、思想文化、军事等方面采取了一系列措施来巩固他的统治。通过这些措施,使秦朝成为我国历史上第一个统一的多民族的中央集权制的封建国家,对后世产生深远影响。因此他的最大功绩是建立了中国历史上第一个统一的多民族的中央集权国家。

(2)依据课本基础知识:汉武帝在政治、军事、思想方面措施为:政治上接受主父偃的建议,颁布“推恩令”,削弱诸侯国力量;军事上派卫青、霍去病大败匈奴,基本解除了匈奴对北部边郡的威胁;思想上接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”。

(3)根据所学:张骞两次出使西域,促进了汉与西域的经济文化交流,为丝绸之路的开通奠定了基础。因此开辟了一条沟通东西方的重要商路是丝绸之路。

24.【答案】(1)指现今甘肃玉门关和阳关以西,也就是今天新疆地区和更远的地方。公元前138年;联络大月氏夹击匈奴;加强了汉与西域之间经济文化的交流。

(2)长安-河西走廊、今新疆境内-西亚-欧洲。对外开放政策。

(3)西域都护。意义:从此,今新疆地区开始隶属中央政府的管辖,成为我国不可分割的一部分。

(4)交通运输先行有利于东西方之间物品与信息交流;创造有利于我国经济建设的和平周边环境;推动沿线各国经济与国际贸易发展等。

【解析】(1)西汉时期,狭义的西域是指玉门关、阳关(今甘肃敦煌西)以西,葱岭(帕米尔高原)以东,昆仑山以北,巴尔喀什湖以南,即汉代西域都护府的辖地。广义的西域还包括葱岭以西的中亚细亚、罗马帝国等地,包括今阿富汗、伊朗、乌兹别克至地中海沿岸一带。

(2)公元前138年,张骞出使西域本为贯彻汉武帝联合大月氏抗击匈奴之战略意图,但出使西域后汉夷文化交往频繁,中原文明通过“丝绸之路”迅速向四周传播,恐怕是汉武帝所始料不及的,因而张骞出使西域这一历史事件便具有特殊的历史意义,加强了汉与西域之间经济文化的交流。

(3)“都护”是汉西域地方最高长官,“秩比二千石”,相当于内地的“郡都尉”。“郡都尉”是一郡首脑太守的副职,掌管军事。西域因地位特殊,故设“都护”,实际上与郡级区划相等。其主要职责在于守境安土,协调西域各国间的矛盾和纠纷,制止外来势力的侵扰,维护西域地方的社会秩序,确保丝绸之路的畅通。

(4)现代“丝绸之路”的开通对发展连接亚太地区国家和欧洲国家的交通走廊的过境运输能力具有战略意义,促进了区域合作与经济发展,有利于我国经济建设的和平周边环境等等,言之有理即可。

25.【答案】(1)张骞;公元前60年,西汉政府设立西域都护

(2)长安——河西走廊——今新疆——西亚——欧洲

(3)各民族之间关系主流是友好交流;由史及今,我们应该是树立民族平等、民族团结和各民族共同发展的民族意识。

【解析】(1)依据所学知识可知,汉武帝时期,张骞两次出使西域,为丝绸之路的开通奠定了基础,所以说开通“丝绸之路”功劳最大的人是张骞。公元前60年,西汉设置西域都护府,将新疆地区正式纳入汉朝版图,成为中国统一的多民族国家的重要组成部分。

(2)根据图片可知,丝绸之路的路线是从长安出发,经河西走廊、到今新疆境内、中亚、西亚的伊朗,最远到达了欧洲的大秦。

(3)依据所学知识可知,历史上各民族之间关系的主流是友好交流。由史及今,我们应该是树立民族平等、民族团结和各民族共同发展的民族意识。言之有理即可。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史