第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 单元检测题(解析版)

文档属性

| 名称 | 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 单元检测题(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 105.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-01-03 09:54:54 | ||

图片预览

文档简介

《 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 》单元检测题

一、选择题

1.下图中的寺庙与哪一宗教有关系 ( )

A. 道教 B. 伊斯兰教 C. 基督教 D. 佛教

2.张骞第一次出使西域的目的是( )

A. 联络大月氏夹击匈奴 B. 联络乌孙国王进攻匈奴

C. 准备设立西域都护 D. 开通丝绸之路

3.下列战役中,决定着秦王朝失败命运的战役是( )

A. 核下之战 B. 河套之战 C. 巨鹿之战 D. 马陵之战

4.习近平总书记在中共中央政治局第33次集体学习时强调,要加强反腐倡廉法规制度建设。开展廉政建设和反腐败斗争离不开监察制度,秦始皇为加强中央集权,设立的负责监察百官的官职是

A. 御史大夫 B. 丞相 C. 太尉 D. 郡守

5.司马迁是中国古代伟大的史学家、思想家、文学家,被后人尊称为“史圣”;他创作的史书成为我国第一部纪传体通史。这部书是( )

A. 《史记》 B. 《汉书》 C. 《通典》 D. 《资治通鉴》

6.东汉后期交替专权是( )

A. 外戚和将军 B. 外戚和宦官

C. 将军和宦官 D. 将军和豪强

7.关于刘邦项羽反秦及楚汉之争的说法正确的一项是

A. 巨鹿之战刘邦打败秦军主力,项羽攻下咸阳

B. 楚汉之争的性质是统治阶级内部的争夺帝位的战争

C. 刘邦设鸿门宴招待项羽

D. 秦朝统治者向项羽投降,汉高祖在洛阳建立汉朝,时间202年

8.中国历史上的丝绸之路是中国通往哪里的著名商路( )

A. 西亚和欧洲 B. 日本 C. 朝鲜 D. 东南亚

9.下列帝王中,与秦始皇对待儒学态度截然不同的是( )

A. 汉高祖 B. 汉景帝 C. 汉武帝 D. 光武帝

10.在我国封建社会的历史上,出现过几次社会比较安定,经济比较繁荣的局面,出现在东汉的是

A. 文景之治 B. 光武中兴 C. 贞观之治 D. 开元盛世

11.“有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚;苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴。”与破釜沉舟有关的战役是( )

A. 城濮之战 B. 长平之战 C. 巨鹿之战 D. 官渡之战

12.汉朝可以分为西汉和东汉,东汉的都城是( )

A. 咸阳 B. 洛阳 C. 长安 D. 殷

13.涉故台位于安徽宿州市西寺坡镇涉故台村,是公元前209年中国历史上第一次农民大起义起兵的盟台。领导这次起义的领导人是( )

A. 刘邦 B. 项羽 C. 李斯 D. 陈胜、吴广

14.文景之治是指( )

A. 西汉初年的清明政治统治局面

B. 西汉文帝景帝时期的清明统治

C. 文帝景帝时期的社会安定局面

D. 文帝景帝时期的社会经济发展

15.标志着秦朝灭亡的事件是( )

A. 巨鹿之战 B. 秦二世自杀

C. 刘邦攻占咸阳 D. 陈胜、吴广在陈建立政权

16.西汉初年,在文帝和景帝的治理下,汉朝出现了一个社会稳定,国家繁荣的时期,历史上把这段时期称为“文景之治”。你认为形成文景之治局面的原因有哪些( )

①皇帝提倡节俭,以身作则 ②政府减轻人民的各种负担 ③注重农业的发展

④重视“以德化民” ⑤推行儒学教育

A. ①② B. ①②③ C. ①②③④ D. ①②③④⑤

17.假如你穿越到秦朝,在中央协助皇帝处理全国政务,那么你的职务应该是( )

A. 丞相 B. 太尉 C. 郡守 D. 县令

18.“地方推行郡县制,小篆成为规范字,焚书坑儒满专制。”这一顺口溜反映的是实行的统治政策( )

A. 秦始皇 B. 汉武帝 C. 唐太宗 D. 宋太祖

19.山东泰山、峄山、琅琊台等地都有秦始皇巡行天下时的碑刻遗存,这些石碑上的文字应该是( )

A. 甲骨文 B. 金文 C. 小篆 D. 楷书

20.2015年,中国科学家屠呦呦获得了诺贝尔生理学或医学奖,这是我们中国人的骄傲。在我国古代,也有一项世界医学史上的创举——麻沸散。它问世于

A. 春秋战国之际 B. 秦朝 C. 汉朝 D. 新朝

二、非选择题

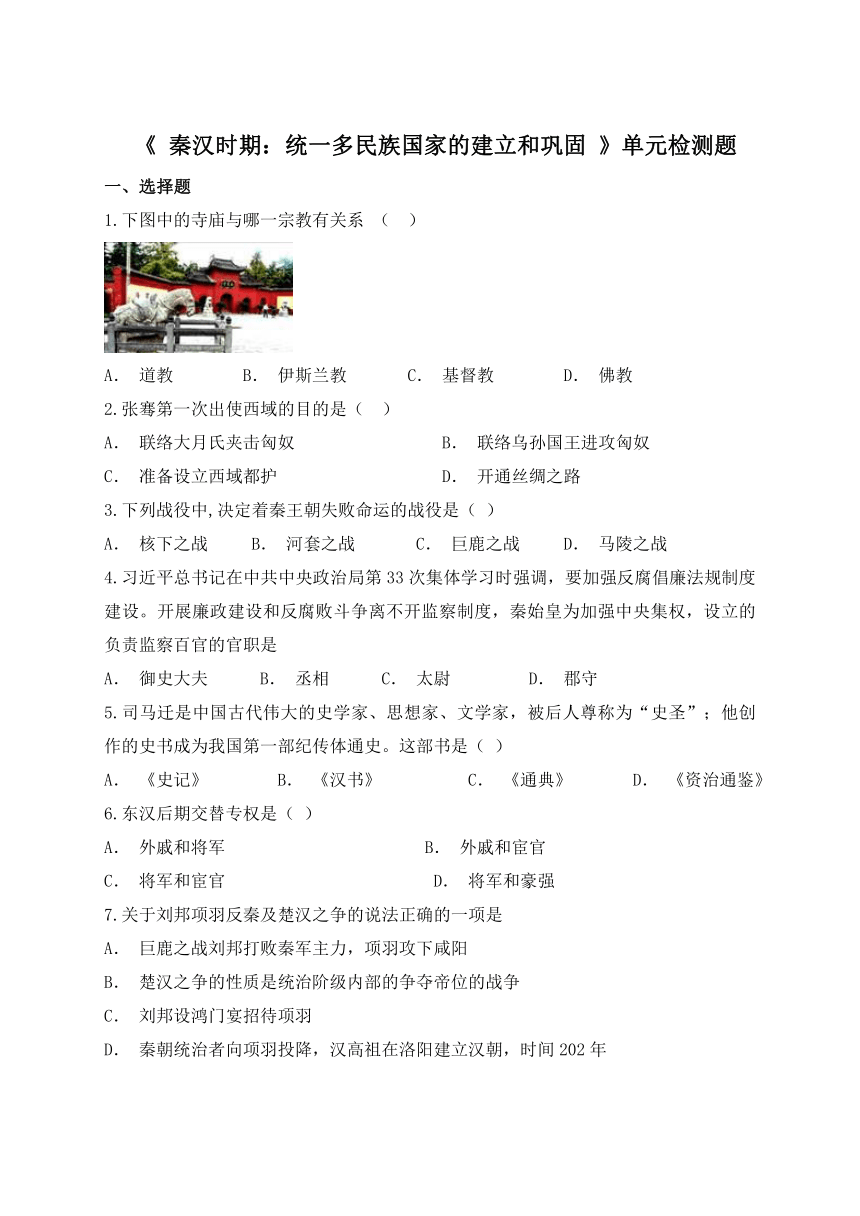

21.观看两幅图片后,回答下列问题:

(1)伴随着张骞出使西域,丝绸之路开通了。那时的西域是指现在的什么地方?张骞第一次出使西域的时间、目的及其意义是什么?

(2)按由东向西的顺序写出该路线所经主要地点。该路线的开通,反映了西汉实行怎样的对外政策?

(3)西汉为保证“丝绸之路”畅通设置什么机构或官职?有何意义?

(4)今天的亚欧大陆桥东起连云港,西至鹿特丹,被誉为“现代丝绸之路”。请分析一下亚欧大陆桥的经济、政治意义?

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一 人死后能够转生来世。人的今生如果能忍受苦难,虔诚地信佛,来世就可以得到幸福。

材料二 该宗教主张修身养性,炼制丹药,以求得道成仙。

(1)材料一反映的是哪一宗教的教义?它起源于哪里?它传儒我国中原地区是在哪一历史时期?

(2)材料二反映的是哪一宗教的主张?请写出这一宗教的两位创始人。他们分别创立什么道?

(3)材料二反映的宗教在民间兴起于何时?

23.阅读下图,回答问题。

(1)上面两幅图片,涉及有哪些历史人物?

(2)这些历史人物有很多成语和历史典故,请你写出两个。

(3)这些历史人物的事迹,给你的最重要启示是什么?

24.一个民族的文化,凝聚着这个民族对世界和生命的历史认知和现实感受,积淀着这个民族最深层的精神追求和行为准则,是民族赖以生存的支柱和灵魂。阅读下列材料,结合所学知识回答问题:

[艺术篇]

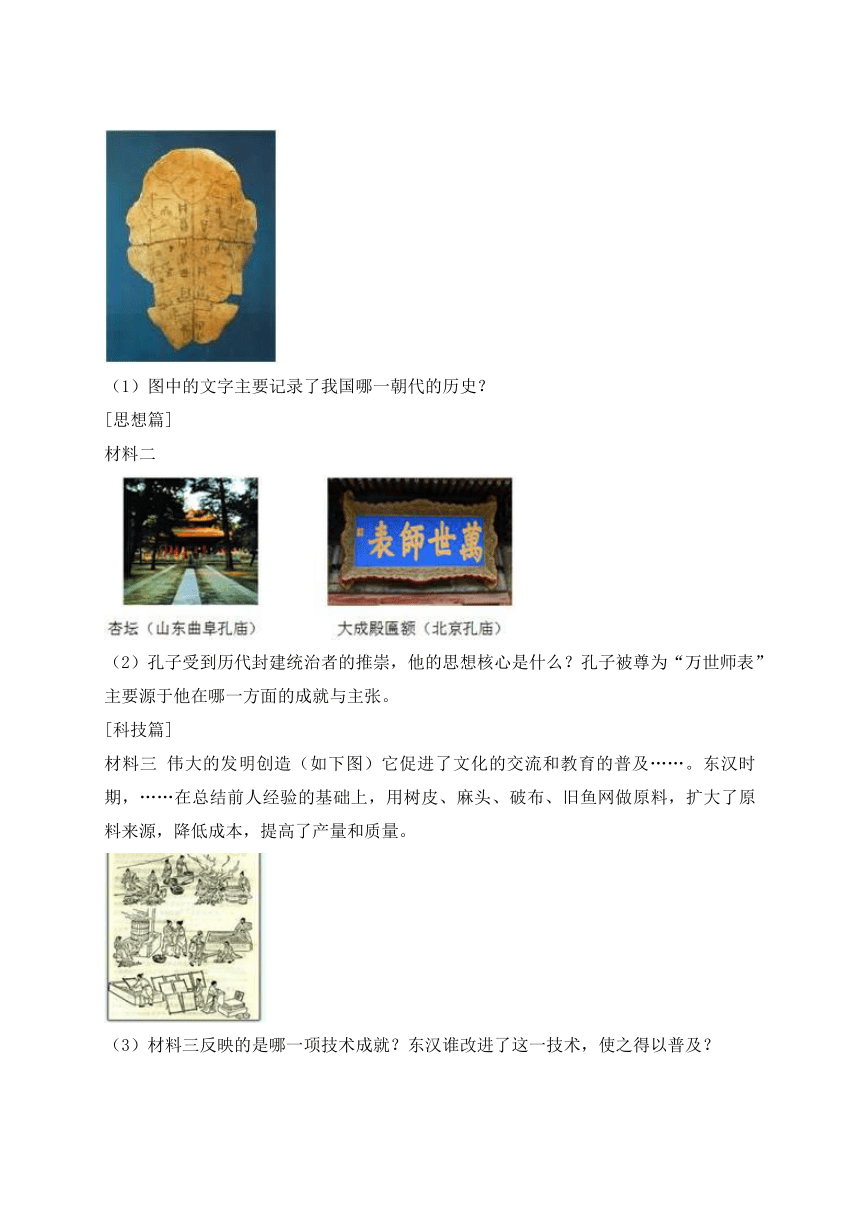

材料一

(1)图中的文字主要记录了我国哪一朝代的历史?

[思想篇]

材料二

(2)孔子受到历代封建统治者的推崇,他的思想核心是什么?孔子被尊为“万世师表”主要源于他在哪一方面的成就与主张。

[科技篇]

材料三 伟大的发明创造(如下图)它促进了文化的交流和教育的普及……。东汉时期,……在总结前人经验的基础上,用树皮、麻头、破布、旧鱼网做原料,扩大了原料来源,降低成本,提高了产量和质量。

(3)材料三反映的是哪一项技术成就?东汉谁改进了这一技术,使之得以普及?

[感悟篇]

(4)通过以上材料和问题,你对我们博大精深的中国文化有什么话要说吗?请把你要说的话写下来。

25.阅读材料,回答问题。

材料一 “秦始皇接受李斯的建议,发布焚书令,规定除政府外,民间只可收藏医药、占卜和种植等书,其余一律集中焚毁。他又把暗中诽谤他的儒生400多人,全部活埋。”

材料二 “凡不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并用。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

(1)材料一中反映的内容在历史上被称为什么?

(2)秦始皇这样做目的是什么?有什么危害?

(3)材料二中董仲舒向汉武帝提出什么建议?

(4)汉武帝这样做目的是什么?

(5)试比较两位皇帝做法的异同点?

答案解析

1.【答案】D

【解析】此图是白马寺,是汉明帝建造的我国第一座佛教寺院。

2.【答案】A

【解析】为联络大月氏共同夹击匈奴,公元前138年,汉武帝派张骞第一次出使西域。因此选A。

3.【答案】C

【解析】巨鹿之战发生在秦末农民起义的时候。在陈胜、吴广起义失败后,项羽和刘邦领导的农民军继续进行反秦斗争。在巨鹿之战中,项羽率领数万楚军救援被秦名将章邯、王离所率四十万秦军主力围困在巨鹿的起义军,。项羽破釜沉舟,以大无畏精神在各诸侯军畏缩不进时率先猛攻秦军,带动诸侯义军一起最终全歼王离军,并于数月后迫使另二十万章邯秦军投降。从此项羽确立了在各路义军中的领导地位。经过这一场决战性战役,秦朝主力尽丧,名存实亡。该战役是中国历史上著名的以少胜多的战役之一。

4.【答案】A

【解析】依据所学可知,秦朝建立后,秦始皇创立了一套封建专制主义中央集权制度,中央政权机构由丞相、太尉和御史大夫统领,分别掌管行政、军事和监察事务,故此题选A。

5.【答案】A

【解析】我国第一部纪传体通史是司马迁的《史记》,故选A。

6.【答案】B

【解析】东汉中期以后,皇帝即位,大多年龄较小,朝政由外戚把持;皇帝长大后亲政,要依靠宦官除掉外戚,宦官得到宠信,把持朝政。如此反复循环,出现了外戚和宦官交替专权的局面;故选B。

7.【答案】B

【解析】公元前207年在巨鹿之战中,项羽以少胜多,大败秦军主力,为灭亡秦朝奠定了基础。随后,刘邦率兵进逼咸阳,秦朝灭亡。秦灭亡后,项羽刘邦为争夺帝位,进行了长达四年的楚汉战争,最后项羽战败,刘邦建立了汉朝。故选B。

根据:本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记公元前207年在巨鹿之战中,项羽大败秦军主力,刘邦率兵进逼咸阳,秦朝灭亡。楚汉之争是封建统治者相互争夺帝位的战争。

8.【答案】A

【解析】张骞通西域之后,汉朝的使者、商人接踵而至,西域的使者、商人也纷纷东来。他们把中国的丝和丝织品,从长安通过河西走廊,今新疆地区、运往西亚,再转运到欧洲,又把西域各国的奇珍异宝输入到中国内地。这条沟通中西交通的陆上要道,就是历史上著名的丝绸之路。

9.【答案】C

【解析】秦始皇实行焚书坑儒政策,汉武帝实行“罢黜百家,独尊儒术”的政策,两者对待儒家学说的态度截然不同,但都是为了加强思想统治,以巩固中央集权。故选C项。

10.【答案】B

【解析】本题考查光武中兴的史实.公元25年,刘秀称帝,定都洛阳,史称东汉,刘秀就是光武帝.为了使社会安定,光武帝多次下令减轻农民的赋税负担,惩处贪官污吏,任用清廉官吏.光武帝末年,社会安定,经济状况明显好转,史称这个时期的统治为“光武中兴”.故选B.

11.【答案】C

【解析】本题考查的是秦末农民起义的相关知识,最终在项羽领导的起义军的打击下,在巨鹿之战中秦朝灭亡,上联讲述的是项羽破釜沉舟、大破秦兵的典故,所以答案是C。

12.【答案】B

【解析】根据所学可知,咸阳是秦朝的都城;洛阳是东汉的都城;长安为西汉的都城;殷是商朝几次迁都后的都城;故选B。

13.【答案】D

【解析】中国历史上第一次大规模的农民起义是陈胜吴广起义,故选D。

14.【答案】B

【解析】题干中的“文景之治”,是一历史事件,选项给出四个解释以供选择。回归课本内容分析可知:A项在时间指代上不明,该事件与汉高祖无关,所以不是正确选项。C、D两项分别从社会状况和经济方面说明,说法不够全面,故不选。B项既指明了时间,又指明了概念的内涵,是惟一正确的说法,因此应选B项。

15.【答案】C

【解析】公元前207年刘邦攻占咸阳,子婴出城投降,秦朝灭亡,故选C。

16.【答案】C

【解析】联系已学知识可知,汉高祖和他的后继者汉文帝、汉景帝等,吸取秦亡的教训,减轻农民的徭役、兵役和赋税负担,注重发展农业生产,他们还提倡节俭,并以身作则,重视“以德化民”,社会比较安定,百姓富裕起来,历史上称这一时期的统治为“文景之治”,据此①②③④符合题意,故选C。

17.【答案】A

【解析】依据课本所学,为了适应新的统一形势,加强封建统治,秦朝创立了一套封建专制主义的中央集权制度。中央政府设丞相、太尉和御史大夫,分管不同的职责。其中丞相的职权是分管行政帮着皇帝处理政事;太尉的职权是负责全国军事。CD都属于秦朝的地方官职。经分析BCD不符合题意,故选A。

18.【答案】A

【解析】秦始皇采取各种措施的根本目的是加强自己的统治。

19.【答案】C

【解析】秦统一全国后,把小篆作为全国统一使用的文字。

20.【答案】C

【解析】根据题干信息“麻沸散”,结合所学知识可知,东汉末年著名医学家华佗擅长外科手术,他制成的全身麻醉药剂“麻沸散”,是世界医学史上的创举。因此只有选项C符合题意,故选C。

21.【答案】(1)指现今甘肃玉门关和阳关以西,也就是今天新疆地区和更远的地方。公元前138年;联络大月氏夹击匈奴;加强了汉与西域之间经济文化的交流。

(2)长安-河西走廊、今新疆境内-西亚-欧洲。对外开放政策。

(3)西域都护。意义:从此,今新疆地区开始隶属中央政府的管辖,成为我国不可分割的一部分。

(4)交通运输先行有利于东西方之间物品与信息交流;创造有利于我国经济建设的和平周边环境;推动沿线各国经济与国际贸易发展等。

【解析】(1)西汉时期,狭义的西域是指玉门关、阳关(今甘肃敦煌西)以西,葱岭(帕米尔高原)以东,昆仑山以北,巴尔喀什湖以南,即汉代西域都护府的辖地。广义的西域还包括葱岭以西的中亚细亚、罗马帝国等地,包括今阿富汗、伊朗、乌兹别克至地中海沿岸一带。

(2)公元前138年,张骞出使西域本为贯彻汉武帝联合大月氏抗击匈奴之战略意图,但出使西域后汉夷文化交往频繁,中原文明通过“丝绸之路”迅速向四周传播,恐怕是汉武帝所始料不及的,因而张骞出使西域这一历史事件便具有特殊的历史意义,加强了汉与西域之间经济文化的交流。

(3)“都护”是汉西域地方最高长官,“秩比二千石”,相当于内地的“郡都尉”。“郡都尉”是一郡首脑太守的副职,掌管军事。西域因地位特殊,故设“都护”,实际上与郡级区划相等。其主要职责在于守境安土,协调西域各国间的矛盾和纠纷,制止外来势力的侵扰,维护西域地方的社会秩序,确保丝绸之路的畅通。

(4)现代“丝绸之路”的开通对发展连接亚太地区国家和欧洲国家的交通走廊的过境运输能力具有战略意义,促进了区域合作与经济发展,有利于我国经济建设的和平周边环境等等,言之有理即可。

22.【答案】(1)佛教。古印度。西汉。

(2)道教。张角、张陵。太平道、五斗米道。

(3)东汉。

【解析】(1)根据材料内容依据所学知识可知,佛教主张人死后能够转生来世,人的今生如果能忍受苦难,虔诚信佛,来时就能得到幸福。佛教起源于古印度;在西汉时期开始传入我国。

(2)根据材料中“炼制丹药,以求得道成仙”可知指的是道教;依据所学知识可知,道教的创始人是张角和张陵;张角创办了太平道,张凌创办了五斗米道。

(3)依据所学知识可知,道教是我国土生土长的宗教,东汉时期,民间流行的神仙方术与道家学说的结合,主张修身养性,炼制丹药,以求得道成仙,这迎合了封建统治者追求长生不老的欲望。统治者利用道教统治人民,允许各地建立道观。

23.【答案】(1)陈胜、吴广、刘邦、项羽。

(2)鱼腹丹书、四面楚歌、楚汉之争、鸿门宴、项庄舞剑,意在沛公等。

(3)得民心者得天下,失民心者失天下。

【解析】上面两幅图片,涉及到历史人物的人物有陈胜、吴广、刘邦、项羽。这些历史人物有很多成语和历史典故,如鱼腹丹书、四面楚歌、楚汉之争、鸿门宴、项庄舞剑,意在沛公等。这些历史人物的事迹,给我们的最重要启示是得民心者得天下,失民心者失天下。

24.【答案】(1) 商朝。

(2) “仁”;教育方面。

(3)造纸技术;蔡伦。

(4)我为我们国家的悠久的历史文化感到无比自豪;我为我是中国人而感到骄傲;要为国家振兴而努力学习等。

【解析】(1)材料一中的图一是甲骨文,主要指中国商朝后期王室用于占卜记事而在龟甲或兽骨上契刻的文字,殷商灭亡周朝兴起之后,甲骨文还延绵使用了一段时期,是中国已知最早的成体系的文字形式。 (2)联系已学知识可知孔子思想的核心内容是“仁”和“礼”;另外孔子是儒家学派的创始人,中国古代的思想家及上古文化之大成,在世时已被誉为“天纵之圣”、“天之木铎”,是当时社会上的最博学者之一,被后世统治者尊为孔圣人、至圣、 至圣先师、万世师表、文宣皇帝、文宣王,是“世界十大文化名人”之首,而万世师表是人们对孔子在教育方面的称赞。

(3)由材料中“东汉时期”“用树皮、麻头、破布、旧鱼网做原料,扩大了原料来源”等信息可以判断出材料主要讲述的是东汉蔡伦改进了造纸术。

(4)中国古代文化博大而精深,我为我们国家的悠久的历史文化感到无比自豪;我为我是中国人而感到骄傲;要为国家振兴而努力学习等。

25.【答案】(1)焚书坑儒;

(2)加强思想统治(也可以写成巩固统一)。钳制了思想,摧残了文化;

(3)罢黜百家,独尊儒术;

(4)统一言论和思想(写巩固统一也可以);

(5)两个事件的目的和实质是相同的;都是为了加强中央集权,都是文化专制主义的表现。两个事件的方式和结果不同:秦始皇采用法家思想,对其他的思想文化进行极粗暴野蛮的破坏,结果并未能巩固统治反而加速了秦的灭亡。汉武帝独尊儒术,以儒学为正统,促进了统一的形成与巩固。

【解析】(1)根据材料一“……一律焚烧……全部活埋”可知,这是秦朝历史上的焚书坑儒;

(2)根据秦朝大一统的目的可知,秦始皇“焚书坑儒”是为了加强思想专制,巩固统一,巩固秦朝的政治统治;最终钳制了思想,摧残了文化。

(3)根据材料二“六艺”是指《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》。是中国古代儒家要求学生掌握的六种基本才能。董仲舒是儒家学派,他向汉武帝提出了“罢黜百家,独尊儒术”。

(4)汉武帝在思想上实行“罢黜百家,独尊儒术”,以儒家思想作为封建正统思想,目的是为了统一言论和思想。

(5)秦朝实行“焚书坑儒”,西汉实行“罢黜百家,独尊儒术”,二者的根本着眼点是相同的;都是加强君主专制统治。至于不同点,秦朝焚书坑儒是为了宣扬法家,西汉罢黜百家是尊儒。即采取的具体手段和措施的不同。结果也不一样,始皇采用法家思想,对其他的思想文化进行极粗暴野蛮的破坏,结果并未能巩固统治反而加速了秦的灭亡。汉武帝独尊儒术,以儒学为正统,促进了统一的形成与巩固。

一、选择题

1.下图中的寺庙与哪一宗教有关系 ( )

A. 道教 B. 伊斯兰教 C. 基督教 D. 佛教

2.张骞第一次出使西域的目的是( )

A. 联络大月氏夹击匈奴 B. 联络乌孙国王进攻匈奴

C. 准备设立西域都护 D. 开通丝绸之路

3.下列战役中,决定着秦王朝失败命运的战役是( )

A. 核下之战 B. 河套之战 C. 巨鹿之战 D. 马陵之战

4.习近平总书记在中共中央政治局第33次集体学习时强调,要加强反腐倡廉法规制度建设。开展廉政建设和反腐败斗争离不开监察制度,秦始皇为加强中央集权,设立的负责监察百官的官职是

A. 御史大夫 B. 丞相 C. 太尉 D. 郡守

5.司马迁是中国古代伟大的史学家、思想家、文学家,被后人尊称为“史圣”;他创作的史书成为我国第一部纪传体通史。这部书是( )

A. 《史记》 B. 《汉书》 C. 《通典》 D. 《资治通鉴》

6.东汉后期交替专权是( )

A. 外戚和将军 B. 外戚和宦官

C. 将军和宦官 D. 将军和豪强

7.关于刘邦项羽反秦及楚汉之争的说法正确的一项是

A. 巨鹿之战刘邦打败秦军主力,项羽攻下咸阳

B. 楚汉之争的性质是统治阶级内部的争夺帝位的战争

C. 刘邦设鸿门宴招待项羽

D. 秦朝统治者向项羽投降,汉高祖在洛阳建立汉朝,时间202年

8.中国历史上的丝绸之路是中国通往哪里的著名商路( )

A. 西亚和欧洲 B. 日本 C. 朝鲜 D. 东南亚

9.下列帝王中,与秦始皇对待儒学态度截然不同的是( )

A. 汉高祖 B. 汉景帝 C. 汉武帝 D. 光武帝

10.在我国封建社会的历史上,出现过几次社会比较安定,经济比较繁荣的局面,出现在东汉的是

A. 文景之治 B. 光武中兴 C. 贞观之治 D. 开元盛世

11.“有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚;苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴。”与破釜沉舟有关的战役是( )

A. 城濮之战 B. 长平之战 C. 巨鹿之战 D. 官渡之战

12.汉朝可以分为西汉和东汉,东汉的都城是( )

A. 咸阳 B. 洛阳 C. 长安 D. 殷

13.涉故台位于安徽宿州市西寺坡镇涉故台村,是公元前209年中国历史上第一次农民大起义起兵的盟台。领导这次起义的领导人是( )

A. 刘邦 B. 项羽 C. 李斯 D. 陈胜、吴广

14.文景之治是指( )

A. 西汉初年的清明政治统治局面

B. 西汉文帝景帝时期的清明统治

C. 文帝景帝时期的社会安定局面

D. 文帝景帝时期的社会经济发展

15.标志着秦朝灭亡的事件是( )

A. 巨鹿之战 B. 秦二世自杀

C. 刘邦攻占咸阳 D. 陈胜、吴广在陈建立政权

16.西汉初年,在文帝和景帝的治理下,汉朝出现了一个社会稳定,国家繁荣的时期,历史上把这段时期称为“文景之治”。你认为形成文景之治局面的原因有哪些( )

①皇帝提倡节俭,以身作则 ②政府减轻人民的各种负担 ③注重农业的发展

④重视“以德化民” ⑤推行儒学教育

A. ①② B. ①②③ C. ①②③④ D. ①②③④⑤

17.假如你穿越到秦朝,在中央协助皇帝处理全国政务,那么你的职务应该是( )

A. 丞相 B. 太尉 C. 郡守 D. 县令

18.“地方推行郡县制,小篆成为规范字,焚书坑儒满专制。”这一顺口溜反映的是实行的统治政策( )

A. 秦始皇 B. 汉武帝 C. 唐太宗 D. 宋太祖

19.山东泰山、峄山、琅琊台等地都有秦始皇巡行天下时的碑刻遗存,这些石碑上的文字应该是( )

A. 甲骨文 B. 金文 C. 小篆 D. 楷书

20.2015年,中国科学家屠呦呦获得了诺贝尔生理学或医学奖,这是我们中国人的骄傲。在我国古代,也有一项世界医学史上的创举——麻沸散。它问世于

A. 春秋战国之际 B. 秦朝 C. 汉朝 D. 新朝

二、非选择题

21.观看两幅图片后,回答下列问题:

(1)伴随着张骞出使西域,丝绸之路开通了。那时的西域是指现在的什么地方?张骞第一次出使西域的时间、目的及其意义是什么?

(2)按由东向西的顺序写出该路线所经主要地点。该路线的开通,反映了西汉实行怎样的对外政策?

(3)西汉为保证“丝绸之路”畅通设置什么机构或官职?有何意义?

(4)今天的亚欧大陆桥东起连云港,西至鹿特丹,被誉为“现代丝绸之路”。请分析一下亚欧大陆桥的经济、政治意义?

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一 人死后能够转生来世。人的今生如果能忍受苦难,虔诚地信佛,来世就可以得到幸福。

材料二 该宗教主张修身养性,炼制丹药,以求得道成仙。

(1)材料一反映的是哪一宗教的教义?它起源于哪里?它传儒我国中原地区是在哪一历史时期?

(2)材料二反映的是哪一宗教的主张?请写出这一宗教的两位创始人。他们分别创立什么道?

(3)材料二反映的宗教在民间兴起于何时?

23.阅读下图,回答问题。

(1)上面两幅图片,涉及有哪些历史人物?

(2)这些历史人物有很多成语和历史典故,请你写出两个。

(3)这些历史人物的事迹,给你的最重要启示是什么?

24.一个民族的文化,凝聚着这个民族对世界和生命的历史认知和现实感受,积淀着这个民族最深层的精神追求和行为准则,是民族赖以生存的支柱和灵魂。阅读下列材料,结合所学知识回答问题:

[艺术篇]

材料一

(1)图中的文字主要记录了我国哪一朝代的历史?

[思想篇]

材料二

(2)孔子受到历代封建统治者的推崇,他的思想核心是什么?孔子被尊为“万世师表”主要源于他在哪一方面的成就与主张。

[科技篇]

材料三 伟大的发明创造(如下图)它促进了文化的交流和教育的普及……。东汉时期,……在总结前人经验的基础上,用树皮、麻头、破布、旧鱼网做原料,扩大了原料来源,降低成本,提高了产量和质量。

(3)材料三反映的是哪一项技术成就?东汉谁改进了这一技术,使之得以普及?

[感悟篇]

(4)通过以上材料和问题,你对我们博大精深的中国文化有什么话要说吗?请把你要说的话写下来。

25.阅读材料,回答问题。

材料一 “秦始皇接受李斯的建议,发布焚书令,规定除政府外,民间只可收藏医药、占卜和种植等书,其余一律集中焚毁。他又把暗中诽谤他的儒生400多人,全部活埋。”

材料二 “凡不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并用。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

(1)材料一中反映的内容在历史上被称为什么?

(2)秦始皇这样做目的是什么?有什么危害?

(3)材料二中董仲舒向汉武帝提出什么建议?

(4)汉武帝这样做目的是什么?

(5)试比较两位皇帝做法的异同点?

答案解析

1.【答案】D

【解析】此图是白马寺,是汉明帝建造的我国第一座佛教寺院。

2.【答案】A

【解析】为联络大月氏共同夹击匈奴,公元前138年,汉武帝派张骞第一次出使西域。因此选A。

3.【答案】C

【解析】巨鹿之战发生在秦末农民起义的时候。在陈胜、吴广起义失败后,项羽和刘邦领导的农民军继续进行反秦斗争。在巨鹿之战中,项羽率领数万楚军救援被秦名将章邯、王离所率四十万秦军主力围困在巨鹿的起义军,。项羽破釜沉舟,以大无畏精神在各诸侯军畏缩不进时率先猛攻秦军,带动诸侯义军一起最终全歼王离军,并于数月后迫使另二十万章邯秦军投降。从此项羽确立了在各路义军中的领导地位。经过这一场决战性战役,秦朝主力尽丧,名存实亡。该战役是中国历史上著名的以少胜多的战役之一。

4.【答案】A

【解析】依据所学可知,秦朝建立后,秦始皇创立了一套封建专制主义中央集权制度,中央政权机构由丞相、太尉和御史大夫统领,分别掌管行政、军事和监察事务,故此题选A。

5.【答案】A

【解析】我国第一部纪传体通史是司马迁的《史记》,故选A。

6.【答案】B

【解析】东汉中期以后,皇帝即位,大多年龄较小,朝政由外戚把持;皇帝长大后亲政,要依靠宦官除掉外戚,宦官得到宠信,把持朝政。如此反复循环,出现了外戚和宦官交替专权的局面;故选B。

7.【答案】B

【解析】公元前207年在巨鹿之战中,项羽以少胜多,大败秦军主力,为灭亡秦朝奠定了基础。随后,刘邦率兵进逼咸阳,秦朝灭亡。秦灭亡后,项羽刘邦为争夺帝位,进行了长达四年的楚汉战争,最后项羽战败,刘邦建立了汉朝。故选B。

根据:本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记公元前207年在巨鹿之战中,项羽大败秦军主力,刘邦率兵进逼咸阳,秦朝灭亡。楚汉之争是封建统治者相互争夺帝位的战争。

8.【答案】A

【解析】张骞通西域之后,汉朝的使者、商人接踵而至,西域的使者、商人也纷纷东来。他们把中国的丝和丝织品,从长安通过河西走廊,今新疆地区、运往西亚,再转运到欧洲,又把西域各国的奇珍异宝输入到中国内地。这条沟通中西交通的陆上要道,就是历史上著名的丝绸之路。

9.【答案】C

【解析】秦始皇实行焚书坑儒政策,汉武帝实行“罢黜百家,独尊儒术”的政策,两者对待儒家学说的态度截然不同,但都是为了加强思想统治,以巩固中央集权。故选C项。

10.【答案】B

【解析】本题考查光武中兴的史实.公元25年,刘秀称帝,定都洛阳,史称东汉,刘秀就是光武帝.为了使社会安定,光武帝多次下令减轻农民的赋税负担,惩处贪官污吏,任用清廉官吏.光武帝末年,社会安定,经济状况明显好转,史称这个时期的统治为“光武中兴”.故选B.

11.【答案】C

【解析】本题考查的是秦末农民起义的相关知识,最终在项羽领导的起义军的打击下,在巨鹿之战中秦朝灭亡,上联讲述的是项羽破釜沉舟、大破秦兵的典故,所以答案是C。

12.【答案】B

【解析】根据所学可知,咸阳是秦朝的都城;洛阳是东汉的都城;长安为西汉的都城;殷是商朝几次迁都后的都城;故选B。

13.【答案】D

【解析】中国历史上第一次大规模的农民起义是陈胜吴广起义,故选D。

14.【答案】B

【解析】题干中的“文景之治”,是一历史事件,选项给出四个解释以供选择。回归课本内容分析可知:A项在时间指代上不明,该事件与汉高祖无关,所以不是正确选项。C、D两项分别从社会状况和经济方面说明,说法不够全面,故不选。B项既指明了时间,又指明了概念的内涵,是惟一正确的说法,因此应选B项。

15.【答案】C

【解析】公元前207年刘邦攻占咸阳,子婴出城投降,秦朝灭亡,故选C。

16.【答案】C

【解析】联系已学知识可知,汉高祖和他的后继者汉文帝、汉景帝等,吸取秦亡的教训,减轻农民的徭役、兵役和赋税负担,注重发展农业生产,他们还提倡节俭,并以身作则,重视“以德化民”,社会比较安定,百姓富裕起来,历史上称这一时期的统治为“文景之治”,据此①②③④符合题意,故选C。

17.【答案】A

【解析】依据课本所学,为了适应新的统一形势,加强封建统治,秦朝创立了一套封建专制主义的中央集权制度。中央政府设丞相、太尉和御史大夫,分管不同的职责。其中丞相的职权是分管行政帮着皇帝处理政事;太尉的职权是负责全国军事。CD都属于秦朝的地方官职。经分析BCD不符合题意,故选A。

18.【答案】A

【解析】秦始皇采取各种措施的根本目的是加强自己的统治。

19.【答案】C

【解析】秦统一全国后,把小篆作为全国统一使用的文字。

20.【答案】C

【解析】根据题干信息“麻沸散”,结合所学知识可知,东汉末年著名医学家华佗擅长外科手术,他制成的全身麻醉药剂“麻沸散”,是世界医学史上的创举。因此只有选项C符合题意,故选C。

21.【答案】(1)指现今甘肃玉门关和阳关以西,也就是今天新疆地区和更远的地方。公元前138年;联络大月氏夹击匈奴;加强了汉与西域之间经济文化的交流。

(2)长安-河西走廊、今新疆境内-西亚-欧洲。对外开放政策。

(3)西域都护。意义:从此,今新疆地区开始隶属中央政府的管辖,成为我国不可分割的一部分。

(4)交通运输先行有利于东西方之间物品与信息交流;创造有利于我国经济建设的和平周边环境;推动沿线各国经济与国际贸易发展等。

【解析】(1)西汉时期,狭义的西域是指玉门关、阳关(今甘肃敦煌西)以西,葱岭(帕米尔高原)以东,昆仑山以北,巴尔喀什湖以南,即汉代西域都护府的辖地。广义的西域还包括葱岭以西的中亚细亚、罗马帝国等地,包括今阿富汗、伊朗、乌兹别克至地中海沿岸一带。

(2)公元前138年,张骞出使西域本为贯彻汉武帝联合大月氏抗击匈奴之战略意图,但出使西域后汉夷文化交往频繁,中原文明通过“丝绸之路”迅速向四周传播,恐怕是汉武帝所始料不及的,因而张骞出使西域这一历史事件便具有特殊的历史意义,加强了汉与西域之间经济文化的交流。

(3)“都护”是汉西域地方最高长官,“秩比二千石”,相当于内地的“郡都尉”。“郡都尉”是一郡首脑太守的副职,掌管军事。西域因地位特殊,故设“都护”,实际上与郡级区划相等。其主要职责在于守境安土,协调西域各国间的矛盾和纠纷,制止外来势力的侵扰,维护西域地方的社会秩序,确保丝绸之路的畅通。

(4)现代“丝绸之路”的开通对发展连接亚太地区国家和欧洲国家的交通走廊的过境运输能力具有战略意义,促进了区域合作与经济发展,有利于我国经济建设的和平周边环境等等,言之有理即可。

22.【答案】(1)佛教。古印度。西汉。

(2)道教。张角、张陵。太平道、五斗米道。

(3)东汉。

【解析】(1)根据材料内容依据所学知识可知,佛教主张人死后能够转生来世,人的今生如果能忍受苦难,虔诚信佛,来时就能得到幸福。佛教起源于古印度;在西汉时期开始传入我国。

(2)根据材料中“炼制丹药,以求得道成仙”可知指的是道教;依据所学知识可知,道教的创始人是张角和张陵;张角创办了太平道,张凌创办了五斗米道。

(3)依据所学知识可知,道教是我国土生土长的宗教,东汉时期,民间流行的神仙方术与道家学说的结合,主张修身养性,炼制丹药,以求得道成仙,这迎合了封建统治者追求长生不老的欲望。统治者利用道教统治人民,允许各地建立道观。

23.【答案】(1)陈胜、吴广、刘邦、项羽。

(2)鱼腹丹书、四面楚歌、楚汉之争、鸿门宴、项庄舞剑,意在沛公等。

(3)得民心者得天下,失民心者失天下。

【解析】上面两幅图片,涉及到历史人物的人物有陈胜、吴广、刘邦、项羽。这些历史人物有很多成语和历史典故,如鱼腹丹书、四面楚歌、楚汉之争、鸿门宴、项庄舞剑,意在沛公等。这些历史人物的事迹,给我们的最重要启示是得民心者得天下,失民心者失天下。

24.【答案】(1) 商朝。

(2) “仁”;教育方面。

(3)造纸技术;蔡伦。

(4)我为我们国家的悠久的历史文化感到无比自豪;我为我是中国人而感到骄傲;要为国家振兴而努力学习等。

【解析】(1)材料一中的图一是甲骨文,主要指中国商朝后期王室用于占卜记事而在龟甲或兽骨上契刻的文字,殷商灭亡周朝兴起之后,甲骨文还延绵使用了一段时期,是中国已知最早的成体系的文字形式。 (2)联系已学知识可知孔子思想的核心内容是“仁”和“礼”;另外孔子是儒家学派的创始人,中国古代的思想家及上古文化之大成,在世时已被誉为“天纵之圣”、“天之木铎”,是当时社会上的最博学者之一,被后世统治者尊为孔圣人、至圣、 至圣先师、万世师表、文宣皇帝、文宣王,是“世界十大文化名人”之首,而万世师表是人们对孔子在教育方面的称赞。

(3)由材料中“东汉时期”“用树皮、麻头、破布、旧鱼网做原料,扩大了原料来源”等信息可以判断出材料主要讲述的是东汉蔡伦改进了造纸术。

(4)中国古代文化博大而精深,我为我们国家的悠久的历史文化感到无比自豪;我为我是中国人而感到骄傲;要为国家振兴而努力学习等。

25.【答案】(1)焚书坑儒;

(2)加强思想统治(也可以写成巩固统一)。钳制了思想,摧残了文化;

(3)罢黜百家,独尊儒术;

(4)统一言论和思想(写巩固统一也可以);

(5)两个事件的目的和实质是相同的;都是为了加强中央集权,都是文化专制主义的表现。两个事件的方式和结果不同:秦始皇采用法家思想,对其他的思想文化进行极粗暴野蛮的破坏,结果并未能巩固统治反而加速了秦的灭亡。汉武帝独尊儒术,以儒学为正统,促进了统一的形成与巩固。

【解析】(1)根据材料一“……一律焚烧……全部活埋”可知,这是秦朝历史上的焚书坑儒;

(2)根据秦朝大一统的目的可知,秦始皇“焚书坑儒”是为了加强思想专制,巩固统一,巩固秦朝的政治统治;最终钳制了思想,摧残了文化。

(3)根据材料二“六艺”是指《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》。是中国古代儒家要求学生掌握的六种基本才能。董仲舒是儒家学派,他向汉武帝提出了“罢黜百家,独尊儒术”。

(4)汉武帝在思想上实行“罢黜百家,独尊儒术”,以儒家思想作为封建正统思想,目的是为了统一言论和思想。

(5)秦朝实行“焚书坑儒”,西汉实行“罢黜百家,独尊儒术”,二者的根本着眼点是相同的;都是加强君主专制统治。至于不同点,秦朝焚书坑儒是为了宣扬法家,西汉罢黜百家是尊儒。即采取的具体手段和措施的不同。结果也不一样,始皇采用法家思想,对其他的思想文化进行极粗暴野蛮的破坏,结果并未能巩固统治反而加速了秦的灭亡。汉武帝独尊儒术,以儒学为正统,促进了统一的形成与巩固。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史