第八单元近代经济、社会生活与教育文化事业的发展 单元测试题(解析版)

文档属性

| 名称 | 第八单元近代经济、社会生活与教育文化事业的发展 单元测试题(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 347.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-01-04 11:45:02 | ||

图片预览

文档简介

第八单元 《近代经济、社会生活与教育文化事业的发展》单元测试题

一、选择题(每小题只有一个正确答案)

1.中国文学史上第一篇白话小说是( )

A. 《文学改良刍议》 B. 《阿Q正传》 C. 《故乡》 D. 《狂人日记》

2.旗袍在20世纪二三十年代成为中国城市女性的时尚着装。其社会原因是( )

A. 西式服饰传入,生活方式完全西化 B. 中华民国建立,人们思想观念变化

C. 城市化进程中,女性开始引领时尚 D. 旗袍典雅大方,体现女性的曲线美

3.在中华民族灾难深重的岁月里,不朽的民族战歌《义勇军进行曲》极大地鼓舞了中国人民的斗志。它的曲作者是( )

A. 田汉 B. 聂耳 C. 冼星海 D. 徐悲鸿

4.严重阻碍中国近代民族工业发展,导致其在夹缝中求生存、图发展的三座大山是( )

①帝国主义 ②封建主义 ③官僚资本主义 ④工商主义

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②④

5.中国近代史上民族工业发展的“短暂春天”是在( )

A. 洋务运动时期 B. 甲午战争以后 C. 第一次世界大战期间 D. 抗战胜利以后

6.中国职业学校教育始于同治五年,最早由左宗堂在福州船政学堂实施,初称“实业教育”,1917年改称“职业教育”。百日维新期间创办的中国近代最早的一所体制完备的高等学府是( )

A. 京师大学堂 B. 北洋西学堂 C. 时务学堂 D. 京师同文馆

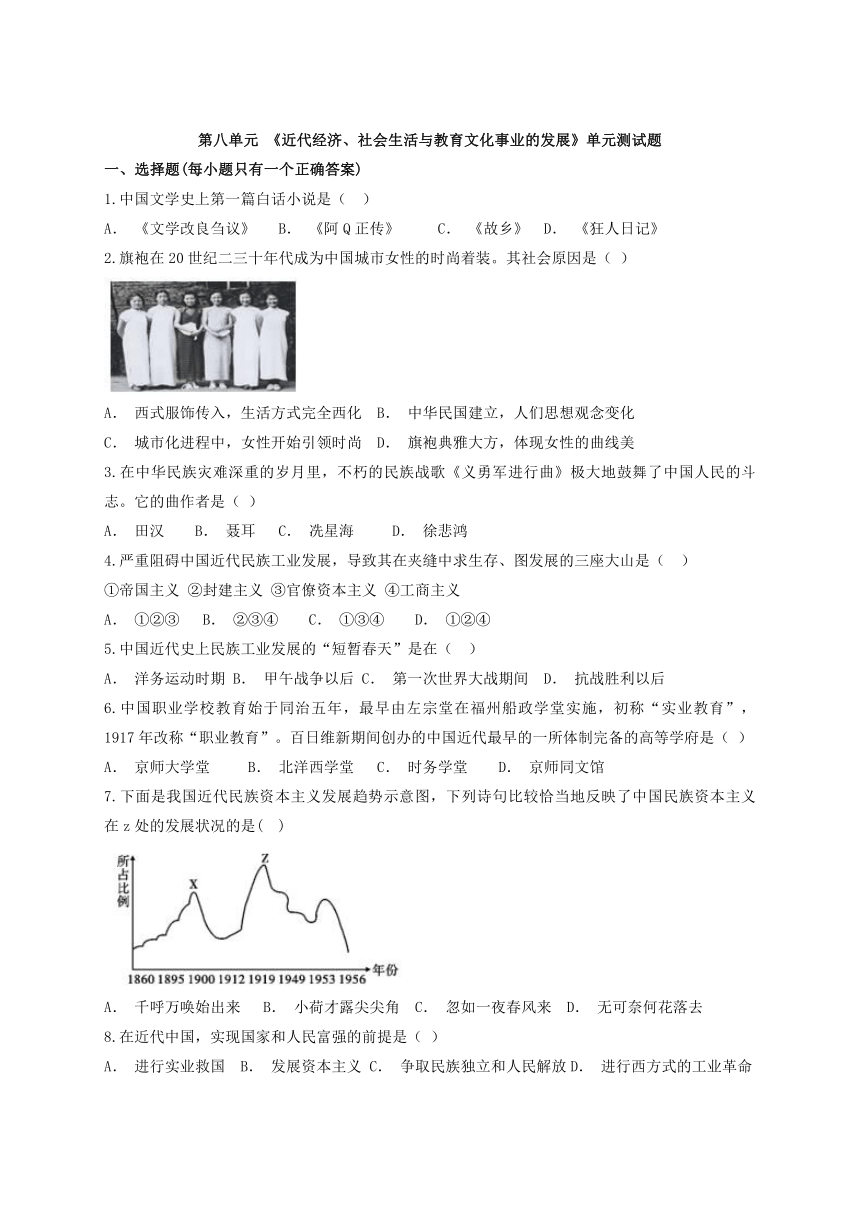

7.下面是我国近代民族资本主义发展趋势示意图,下列诗句比较恰当地反映了中国民族资本主义在z处的发展状况的是( )

A. 千呼万唤始出来 B. 小荷才露尖尖角 C. 忽如一夜春风来 D. 无可奈何花落去

8.在近代中国,实现国家和人民富强的前提是( )

A. 进行实业救国 B. 发展资本主义 C. 争取民族独立和人民解放D. 进行西方式的工业革命

9.下图是一首反映中华民族抗日的音乐作品(局部)。她那振奋人心的旋律,在当时是抗日救亡的进军号角,而今仍激励着华夏子孙自强不息。这部作品的名称是( )

A. 《毕业歌》 B. 《义勇军进行曲》 C. 《黄河大合唱》 D. 《大路歌》

10.下面哪一项内容与徐悲鸿无关( )

A. 在绘画艺术上学贯中西,有独到成就 B. 他笔下的马深沉浑厚、傲骨嶙峋

C. 他曾说:人不可有傲气,但不可无傲骨 D. 他提出了“物竞天择,适者生存”

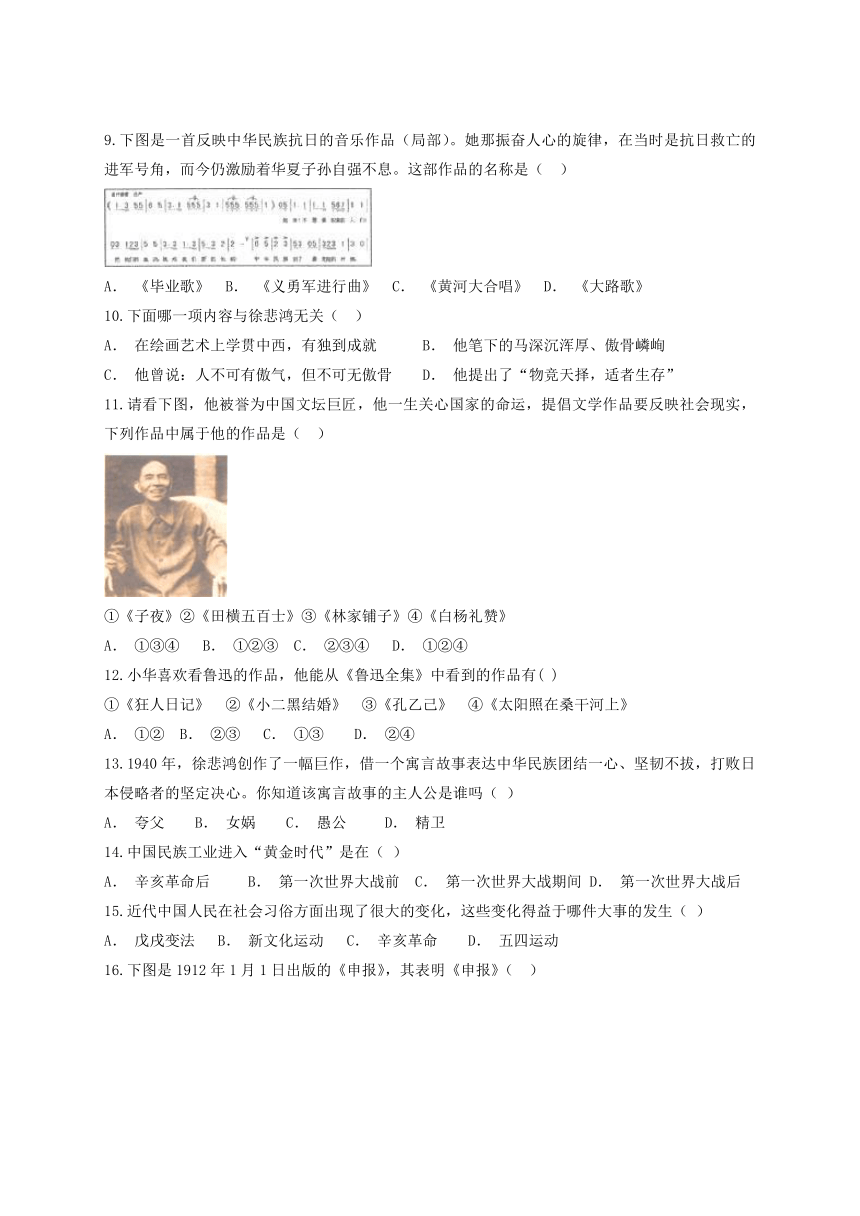

11.请看下图,他被誉为中国文坛巨匠,他一生关心国家的命运,提倡文学作品要反映社会现实,下列作品中属于他的作品是( )

①《子夜》②《田横五百士》③《林家铺子》④《白杨礼赞》

A. ①③④ B. ①②③ C. ②③④ D. ①②④

12.小华喜欢看鲁迅的作品,他能从《鲁迅全集》中看到的作品有( )

①《狂人日记》 ②《小二黑结婚》 ③《孔乙己》 ④《太阳照在桑干河上》

A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ②④

13.1940年,徐悲鸿创作了一幅巨作,借一个寓言故事表达中华民族团结一心、坚韧不拔,打败日本侵略者的坚定决心。你知道该寓言故事的主人公是谁吗( )

A. 夸父 B. 女娲 C. 愚公 D. 精卫

14.中国民族工业进入“黄金时代”是在( )

A. 辛亥革命后 B. 第一次世界大战前 C. 第一次世界大战期间 D. 第一次世界大战后

15.近代中国人民在社会习俗方面出现了很大的变化,这些变化得益于哪件大事的发生( )

A. 戊戌变法 B. 新文化运动 C. 辛亥革命 D. 五四运动

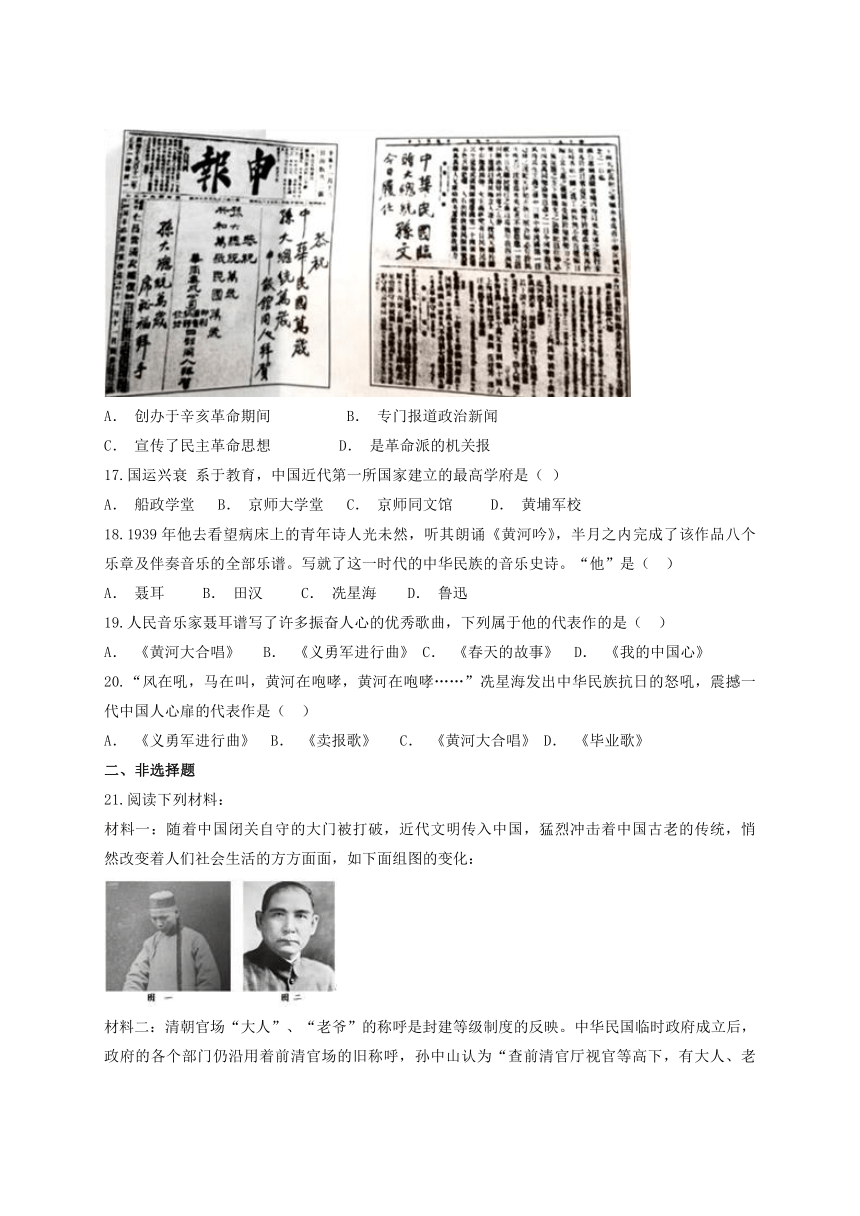

16.下图是1912年1月1日出版的《申报》,其表明《申报》( )

A. 创办于辛亥革命期间 B. 专门报道政治新闻

C. 宣传了民主革命思想 D. 是革命派的机关报

17.国运兴衰 系于教育,中国近代第一所国家建立的最高学府是( )

A. 船政学堂 B. 京师大学堂 C. 京师同文馆 D. 黄埔军校

18.1939年他去看望病床上的青年诗人光未然,听其朗诵《黄河吟》,半月之内完成了该作品八个乐章及伴奏音乐的全部乐谱。写就了这一时代的中华民族的音乐史诗。“他”是( )

A. 聂耳 B. 田汉 C. 冼星海 D. 鲁迅

19.人民音乐家聂耳谱写了许多振奋人心的优秀歌曲,下列属于他的代表作的是( )

A. 《黄河大合唱》 B. 《义勇军进行曲》 C. 《春天的故事》 D. 《我的中国心》

20.“风在吼,马在叫,黄河在咆哮,黄河在咆哮……”冼星海发出中华民族抗日的怒吼,震撼一代中国人心扉的代表作是( )

A. 《义勇军进行曲》 B. 《卖报歌》 C. 《黄河大合唱》 D. 《毕业歌》

二、非选择题

21.阅读下列材料:

材料一:随着中国闭关自守的大门被打破,近代文明传入中国,猛烈冲击着中国古老的传统,悄然改变着人们社会生活的方方面面,如下面组图的变化:

材料二:清朝官场“大人”、“老爷”的称呼是封建等级制度的反映。中华民国临时政府成立后,政府的各个部门仍沿用着前清官场的旧称呼,孙中山认为“查前清官厅视官等高下,有大人、老爷等名称,受之者增惭,施之者失体,殊为共和政体之玷”。他下令革除这些恶称,一律改称职务。在民间普通称呼中改用的“先生”、“君”是中国固有的称呼,只表示对人的尊敬,没有等级之差,人人可用。从此,这些称呼很快就在社会交往中流行起来。

请回答:

(1)仔细观察材料一中的组图,图中的人物主要反映了近代社会生活哪些方面发生的变化?

(2)材料二中,民国时期社会习俗称呼方面发生了怎样的改变?这一变化体现了资产阶级的什么思想观念?

(3)请你说出近代社会习俗的一些其他变化的一个例子?并且找到除材料二以外其他的变化原因?

(4)当今社会,一些中学生将自己的头发染成黄色、红色或其他颜色,他们认为这属于个性张扬,与世界接轨,对此,你是如何看待的?

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校。

——梁启超《变法通议》

材料二1905年9月2日,清廷正式颁发上谕废除科举。同年清廷下令设立学部,在全国遍设 新式学堂,制定《重订各级学堂章程》,统一规定全国各地学堂的学制,学堂兼学中学与西学。同 时选派留学生出国和鼓励自费出洋,学成归国,经考核均授予功名。

——王宪明蔡乐苏《中国近现代史述要》

材料三1912年,中华民国南京临时政府任用蔡元培为教育总长。蔡元培提出用国民教育、实 利教育、公民道德教育、世界观教育和美感教育,取代前清学部提出的忠君、尊孔、尚公、尚武、尚 实的教育方针,临时政府还颁布了《普通教育暂行办法》,规定各级学堂一律改称学校,监督、堂长 改称校长;教科书必须“合乎共和国国民的宗旨”,清朝学部颁布的教科书一律禁用; "小学废止读 经等。

——白寿彝《中国通史?近代后编(下)》

(1)材料一中,梁启超如何看待教育的重要性?列举“百日维新”中关于文化教育方面的主要措施。

(2)根据材料二,概括晚清政府的教育改革措施。

(3)根据材料三并结合所学知识,简要分析南京临时政府教育改革的进步意义。

23.一次次列强的入侵,一个个屈辱的条约,记录着近代中国的苦难岁月。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 对于中国人来说,这场战争是一块界碑。它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初的一步。

——《近代中国社会的新陈代谢》

(1)材料一中“这场战争”是指什么?为什么说“这场战争是一块界碑”?

材料二 割让台湾全岛及其所有附属岛屿、澎湖列岛与辽东半岛给日本;赔偿日本2亿两白银;开放沙市、重庆、苏州、杭州为通商口岸;允许日本人在通商口岸开设工厂。

——近代某不平等条约节选

(2)材料二是哪一个不平等条约的内容?该条约对中国产生了怎样的影响?

材料三 殖民大国的军队开入北京,其中也发生了一些针对平民的野蛮报复行动,之后他们分区占领了北京城,然后继续与分散在中国北部的义和团作战。经过旷日持久的谈判,1901年9月7日所谓《辛丑条约》签订。

——《中国近代史纲要》

(3)根据材料三并结合所学,指出1840—1901年两次派军队侵入北京战争名称。《辛丑条约》对中国造成了怎样的影响?

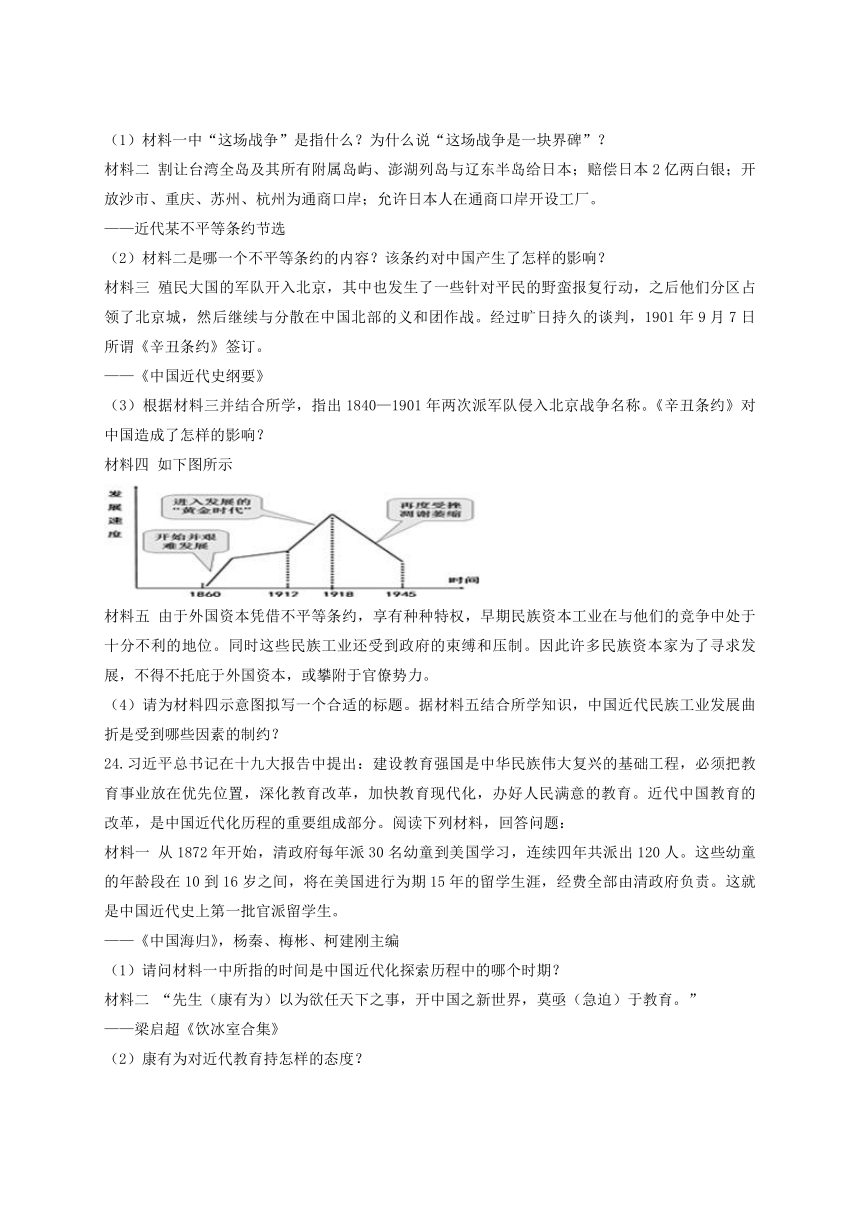

材料四 如下图所示

材料五 由于外国资本凭借不平等条约,享有种种特权,早期民族资本工业在与他们的竞争中处于十分不利的地位。同时这些民族工业还受到政府的束缚和压制。因此许多民族资本家为了寻求发展,不得不托庇于外国资本,或攀附于官僚势力。

(4)请为材料四示意图拟写一个合适的标题。据材料五结合所学知识,中国近代民族工业发展曲折是受到哪些因素的制约?

24.习近平总书记在十九大报告中提出:建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程,必须把教育事业放在优先位置,深化教育改革,加快教育现代化,办好人民满意的教育。近代中国教育的改革,是中国近代化历程的重要组成部分。阅读下列材料,回答问题:

材料一 从1872年开始,清政府每年派30名幼童到美国学习,连续四年共派出120人。这些幼童的年龄段在10到16岁之间,将在美国进行为期15年的留学生涯,经费全部由清政府负责。这就是中国近代史上第一批官派留学生。

——《中国海归》,杨秦、梅彬、柯建刚主编

(1)请问材料一中所指的时间是中国近代化探索历程中的哪个时期?

材料二 “先生(康有为)以为欲任天下之事,开中国之新世界,莫亟(急迫)于教育。”

——梁启超《饮冰室合集》

(2)康有为对近代教育持怎样的态度?

材料三 1898年7月,光绪帝正式批准设立京师大学堂,它的办学原则是:以中国的传统学科为主体,引进一些西方学科,构成中西结合的课程内容。

(3)据材料三概括京师大学堂课程内容的特点。并结合所学知识说明京师大学堂在中国近代教育史上的地位。

材料四 这是中国近代第一个以教育法令公布的学制。章程根据初等教育、中等教育、高等教育等的特点,对各阶段的课程设置、办学目标和教育行政管理等,作了明确规定。

——《中国历史(八年级上册 2017北师大版)》

(4)请问材料中所说的章程具体指什么?

材料五 此事乃吾国数千年中莫大之举动,言其重要,直无异古者之废封建,开阡陌。

——严复

(5)材料五是严复对某件事情的评价,请问此事指的是哪件事?

(6)综上所述,谈谈你对教育改革的看法。

25.教育问题一直是社会关注的焦点。影响教育公平的原因是什么、如何促进义务教育均衡发展、如何解决农民工子女上学难问题、如何保障家庭经济困难学生上得起学。教育公平问题引起社会高度关注。阅读下列材料,回答问题。

材料一 北京大学,初名京师大学堂,是中国近代唯一以最高学府身份创立的学校,最初也是国家最高教育行政机关,行使教育部职能,统管全国教育;并开创了中国高校中最早的文科、理科、政科、商科、农科、医科等学科的大学教育,是近代以来中国高等教育的奠基者。北大的校风是“爱国、进步、民主、科学”。

材料二 1905年9月2日,袁世凯、张之洞奏请立停科举,以便推广学堂,咸趋实学。清廷诏准自1906年开始,所有乡会试一律停止,各省岁科考试亦即停止。同年清廷下令设立学部,在全国遍设新式学堂,制定《重订各级学堂章程》,统一规定全国各地学堂的学制,学堂兼学中学与西学。同时选派留学生出国和鼓励自费出洋,学成归国,经考核均授予功名。

材料三 推动城乡义务教育一体化发展,高度重视农村义务教育,办好学前教育、特殊教育、网络教育,普及高中阶段教育,努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。完善职业教育和培训体系,深化产教融合、校企合作。加快一流大学和一流学科建设,实现高等教育内涵式发展。党的一切工作必须以最广大人民根本利益为最高标准。要坚持把人民群众的小事当作自己的大事,从人民群众关心的事情做起,从让人民群众满意的事情做起,带领人民不断创造美好生活。

(1)结合所学知识,指出我国近代第一所新式学堂创办于什么时期?据材料一中北大的校风,能使你联想到中国近代史上哪两件大事?

(2)据材料二,概括晚清政府的教育改革措施。(写出两点即可但不得全文照抄材料)

(3)依据材料三,结合材料一和材料二,你获得了什么启示?

答案解析

1.【答案】D

【解析】联系已学知识可知新文化运动提倡白话文、新文学,1918年鲁迅发表的短篇小说《狂人日记》是中国现代文学史上第一篇白话小说, 据此D符合题意;A选项最早提出用白话文代替文言文。B、C均不属于第一篇。故选D。

2.【答案】B

【解析】依据所学可知旗袍是中国特有的服饰与西方国家无关,A项错误;B项旗袍原本是满族服饰,民国时期成为城市女性追求的时尚着装,这能够说明女性思想的解放和平等观念的兴起,这直接得益于辛亥革命的巨大贡献;C项说法显然违背史实,也无法解释旗袍受青睐的独特性;D项是旗袍本身的特征而非社会原因。所以答案选B。

3.【答案】B

【解析】《义勇军进行曲》的作词者是田汉,作曲者是聂耳。B符合题意。

4.【答案】A

【解析】阻碍中国近代民族工业发展,导致其在夹缝中求生存、图发展的三座大山是帝国主义、封建主义、官僚资本主义。

5.【答案】C

【解析】依据所学可知,一战时期,西方列强忙于战争,暂时放松了对中国的经济侵略,为中国民族工业的发展提供了良好的外部环境,中国民族工业发展出现了“短暂的春天”,被称为“黄金时代”,C项符合题意;ABD三项的时间不是“短暂春天”,排除;故选C。

6.【答案】A

【解析】结合所学知识可知,百日维新期间创办的中国近代最早的一所体制完备的高等学府是京师大学堂。选项A符合题意;而选项B北洋西学堂,是甲午战争后在天津创办;选项C时务学堂,是清末戊戌变法运动期间创办的学校;选项D京师同文馆,是洋务运动时期创办的;所以选项BCD不符合题意,故选A。

7.【答案】C

【解析】依据题干的曲线图信息,结合所学知识可知,中国的民族工业发展曲折,经历了三个阶段,第一届段是萌芽时期,洋务期间和辛亥革命后,第二阶段是一战期间,帝国主义国家忙于一战暂时放松了对中国的经济掠夺,中国的民族工业出现了黄金时代,C项符合Z处的情况,第三个阶段是一战后,帝国主义卷土重来,再加上三座大山的压迫,中国的民族工业逐渐萎缩,D项不符合Z处的状况,由此可知,ABD三项描述的都不是Z处的状况,不符合题意,排除;故选C。

8.【答案】C

【解析】争取民族独立和人民解放是实现国家繁荣富强和人民共同富裕的前提条件。只有实现民族独立和人民解放,才能废除列强同中国签订的一切不平等条约,才能推翻封建专制制度,解放生产力,开辟走向现代化的道路。故选C。

9.【答案】B

【解析】依据所学知识可知,如图中歌词“起来不愿做奴隶的人们”出自《义勇军进行曲》。《义勇军进行曲》诞生于1935年,当时正处于炮火连天的抗日战争时期,它由聂耳作曲的,这首歌像一支战斗的号角,鼓舞了中华民族儿女去抗击日本帝国主义的侵略。故答案为B。

10.【答案】D

【解析】徐悲鸿在绘画艺术上学贯中西,有独到成就;他笔下的马深沉浑厚、傲骨嶙峋;他曾说:人不可有傲气,但不可无傲骨。提出了“物竞天择,适者生存”的近代启蒙思想家是严复,故选D。

11.【答案】A

【解析】结合所学知识可知,题文图片人物是茅盾。茅盾原名沈德鸿,字雁冰,浙江省嘉兴市桐乡市人。茅盾是中国现代著名作家、文学评论家、文化活动家以及社会活动家。代表作《子夜》、《农村三部曲(《春蚕》、《秋收》、《残冬》)、《林家铺子》、《白杨礼赞》等。《田横五百士》是徐悲鸿的作品。故①③④符合题意,故选A。

点睛:解答本题的关键是识别图中历史人物。只有识别了图中历史人物,才能选出属于他的作品。

12.【答案】C

【解析】结合所学知识可知,②《小二黑结婚》是赵树理的小说,④《太阳照在桑干河上》的作者是丁玲,②④不符合题意,应该排除;所以答案选择C。

13.【答案】C

【解析】徐悲鸿于1940年创作的巨幅画《愚公移山》,借一个寓言故事表达出中华民族团结一心、坚韧不拔,打败日本侵略者的坚定信念。可知,该寓言故事的主人公是愚公,故选C。

14.【答案】C

【解析】第一次世界大战期间,帝国主义国家忙与战争,暂时放松了对中国经济的掠夺,中国民族工业得到了一个发展机会,进入了“黄金时代”。故选C。

15.【答案】C

【解析】辛亥革命后,民国政府为了改变愚昧落后的习俗,颁布了剪辫、易服和废止缠足等法令,人民在社会习俗方面出现了很大的变化,故选C。

16.【答案】C

【解析】根据题干信息“1912年1月1日出版的《申报》”,结合所学知识可知,1872年《申报》创刊后,紧密结合社会生活,报道大量的社会新闻,内容丰富;1912年1月1日出版的《申报》报道了中华民国的成立,孙中山就任中华民国临时大总统,宣传了民主革命思想,选项C符合题意;而选项A创办于辛亥革命期间,不符合史实,因为《申报》创刊于1872年,处于洋务运动时期;选项B专门报道政治新闻,不正确,因为《申报》创刊后,紧密结合社会生活,报道大量的社会新闻;选项D是革命派的机关报,不正确,因为辛亥革命的机关报是《民报》;因此选项ABD不符合题意。所以只有选项C符合题意,故选C。

17.【答案】B

【解析】依据题干“中国近代第一所国家建立的最高学府”的信息,结合所学可知,京师大学堂是戊戌变法时期建立的新式学堂,是中国近代第一所国立大学,其成立标志着中国近代国立高等教育的开端,也是中国近代第一所国家建立的最高学府,B项符合题意;船政学堂和京师同文馆以及黄埔军校都不是第一所国立的最高学府,ACD项不符合题意; 故选B。

18.【答案】C

【解析】依据所学知识可知,洗星海的代表作品是《黄河大合唱》,体现了根据《黄河吟》而创作的歌曲的来源。聂耳是《义勇军进行曲》的曲作者;田汉是《义勇军进行曲》的词作者;鲁迅是文学家。故选C。

19.【答案】B

【解析】本题主要考查学生对《义勇军进行曲》有关知识的准确识记。依据所学知识,20世纪三四十年代,中华民族处在危亡关头,聂耳、冼星海投身于抗日洪流中,以他们卓越的音乐才能,创作了大量振奋民族精神的救亡歌曲。聂耳的《义勇军进行曲》,由著名戏剧家田汉作词。《黄河大合唱》是冼星海的作品。CD和聂耳无关。故选B。

20.【答案】C

【解析】依据题干歌词“风在吼,马在叫,黄河在咆哮,黄河在咆哮……”,“冼星海”结合课本所学,直接判断是《黄河大合唱》。C符合题意;《义勇军进行曲》《卖报歌》《毕业歌》的作者都是聂耳。ABD不合题意。由此可知ABD不合题意,选择答案C。

21.【答案】(1)发型:由长发辫变成短发。服饰:由长袍马褂变成中山装

(2)由清朝“大人”、“老爷”的称呼改称职务。在民间普通称呼中改用“先生”、“君”称呼。在思想上尊卑等级观念已被平等观念所取代。

(3)女人不缠足;西式生活方式影响到中国人消费方式的改变,使中国人消费结构、消费内容均发生重大改变;西方风味的食品渐被国人接受;西式建筑的引进,使近代中国居民的居住习俗发生重大变化。(任答一点即可)西方侵略打开了中国大门,冲击了传统风俗,带来了西方文明;民众热衷追求西方文明等。(言之有理即可)

(4)中学生属于未成年人,不应该学社会上的成年人去染发,应该保持朴素的外在形象,将主要精力放在学习上。

【解析】(1)通过两张图片的对比分析可知,材料一中两张图片最大的变化主要表现在发型和服饰上,图一的发型为阴阳头、长发辫,图二则改成了短发;图一中的着装主要是长袍马褂,图二则是中山装。

(2)第一小问,联系材料可知,民国时期社会习俗称呼方式发生的改变表现在:由清朝“大人”、“老爷”的称呼,一律改称职务,在民间普通称呼中改用“先生”、“君”称呼;第二小问,只表示对人的尊敬,没有等级之差,人人可用,由此可以得出,思想上尊卑等级观念已被平等观念所取代。

(3)第一小问,联系已学知识可知,废止妇女缠足,将跪拜、作揖代之以文明简单的鞠躬、握手礼,婚姻从包办婚姻走向自主婚姻,婚礼从旧礼俗走向新式婚礼等都是近代社会习俗变化的例子;第二小问,除了材料二的原因外,还可以联系近代中国国情进行回答,即西方侵略打开了中国大门,冲击了传统风俗,带来了西方文明;民众热衷于追求西方文明等。

(4)联系实际生活可知,中学生属于未成年人,不应该盲目学社会上的成年人去染发,应该保持朴素的外在形象,把更多的时间和精力放在学习上,将知识学得更深一些,更好地促进自身全面发展,积极向社会传递正能量等。

22.【答案】(1)发展教育,培养人才是振兴国家的根本。创办京师大学堂等新式学校,废除科举考试的八股 文,翻译西方书籍,传播新思想等。

(2)废除科举考试制度;建立新式教育体制;鼓励学生出国留学等。

(3)有利于新思想传播,有利于文化科学知识的普及;培养了实用型人才;打击了封建思想等。

【解析】(1)根据材料一“变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校。”意思是变法的根本在于培育人才,要使人才兴盛则需要开办学校。可知梁启超认为发展教育,培养人才是振兴国家的根本;根据所学可知,1898年6月11日清政府颁布“明定国是”诏书,宣布实行变法,主要内容有:开办新式学堂培养人才,创办京师大学堂等新式学校,废除科举考试的八股文,翻译西方书籍,传播新思想;创办报刊,开放言论等。

(2)依据材料二“1905年9月2日,清廷正式颁发上谕废除科举。”得出晚清政府的改革措施:废除科举考试制度;由“同年清廷下令设立学部,在全国遍设 新式学堂,制定《重订各级学堂章程》,统一规定全国各地学堂的学制,学堂兼学中学与西学。” 得出晚清政府的改革措施:建立新式教育体制;“同时选派留学生出国和鼓励自费出洋,学成归国,经考核均授予功名。” 得出晚清政府的改革措施:鼓励学生出国留学等。

(3)依据材料“蔡元培提出用国民教育、实利教育、公民道德教育、世界观教育和美感教育,取代前清学部提出的忠君、尊孔、尚公、尚武、尚实的教育方针”,“教科书必须‘合乎共和国国民的宗旨’,清朝学部颁布的教科书一律禁用;小学废止读经等”,结合所学,南京临时政府成立后采取了一系列教育改革,有利于新思想传播,有利于文化科学知识的普及;培养了实用型人才;打击了封建思想等。

23.【答案】(1)鸦片战争;鸦片战争使中国开始沦为半殖民地半封建社会(或改变了中国的社会性质或标志着中国近代史的开端)。

(2)《马关条约》;大大加深了中国的半殖民地化程度。

(3)第二次鸦片战争、八国联军侵华战争;《辛丑条约》的签订,使清政府完全成为帝国主义统治中国的工具,中国完全沦为半殖民地半封建社会。

(4)中国近代民族工业的发展,或中国近代民族工业的曲折发展;帝国主义、封建主义、官僚资本主义。(或者按照材料答出外国资本,政府,官僚势力也可以得分,)

【解析】(1)根据材料一“这场战争是一块界碑。它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初的一步”,结合所学知识可知,鸦片战争是中国近代史的开端;所以“这场战争”是指鸦片战争。因为1840年--1842年英国对中国发动了侵略性的鸦片战争,并强迫清政府签订了《南京条约》,严重破坏了中国的领土主权、贸易主权和关税主权,中国社会的自然经济遭到破坏,使中国由一个独立主权的国家转变为半殖民地半封建社会的国家,标志着中国近代史的开端。

(2)根据材料二“割让台湾全岛及其所有附属岛屿、澎湖列岛与辽东半岛给日本”,可知是《马关条约》的内容;《马关条约》使外国侵略势力进一步深人中国腹地,大大加深了中国的半殖民地化程度。

(3)根据材料三,结合所学知识可知,指出1840—1901年两次派军队侵入北京的战争有第二次鸦片战争、八国联军侵华战争;《辛丑条约》的签订,使清政府完全成为帝国主义统治中国的工具,中国完全沦为半殖民地半封建社会。

(4)根据材料四示意图“1860开始并艰难发展”,“1912-1918进入发展黄金时代”,结合所学知识可知,材料反映的是近代中国民族工业开始于洋务运动,由于帝国主义忙于一战,1912-1918中国民族工业发展进入黄金时代”;所以这个合适的标题是中国近代民族工业的曲折发展。根据材料五,结合所学知识可知,中国近代民族工业发展曲折是受到帝国主义、封建主义、官僚资本主义的制约。

24.【答案】(1)洋务运动;

(2)优先发展教育(或者:急迫发展教育);

(3)中西结合;京师大学堂是中国近代第一所国立大学,也是当时全国的最高学府;

(4)《奏定学堂章程》;

(5)1905年,清政府废除科举制;

(6)应重视教育;教育内容要与时俱进(任答一点,言之有理即可)

【解析】(1)根据材料一中所指的时间是1872年(19世纪70年代),结合所学知识可知,这是中国近代化探索历程中的19世纪60---90年代的洋务运动时期。

(2)根据材料二“莫亟(急迫)于教育”,结合所学知识可知,康有为对近代教育持优先发展的态度。

(3)根据材料三“构成中西结合的课程内容”,结合所学知识可知,京师大学堂课程内容的特点是中西结合;京师大学堂是中国近代第一所国立大学,也是当时全国的最高学府。

(4)结合所学知识可知,1903年,清政府颁布《奏定学堂章程》,这是中国近代第一个以教育法令颁布并在全国实行的学制。

(5)根据材料五“此事乃吾国数千年中莫大之举动,言其重要,直无异古者之废封建,开阡陌”,结合所学知识可知,这是严复对1905年,清政府废除科举制的评价。

(6)结合所学知识分析,教育改革既要根植于中华文化的土壤当中,又要体现新时代的特点;教育的内容和形式都要与时俱进等。

25.【答案】(1)洋务运动。新文化运动、五四运动。

(2)废除科举制;设立学部;广设新式学堂;建立新学制;重视留学教育等。(答出两点即可得满分)

(3)启示:教育是国家强盛、民族振兴的基石。百年大计,教育为本。(观点正确,符合题意,言之有理即可)

【解析】(1)结合所学知识可知,我国近代第一所新式学堂京师大学堂创办于戊戌变法时期;北大的校风是“爱国、进步、民主、科学”,使我们联想到中国近代史上的新文化运动、五四运动。

(2)根据材料二,结合所学知识可知,晚清政府的教育改革措施有:废除科举制;设立学部;广设新式学堂;建立新学制;重视留学教育等。

(3)根据材料一、材料二和材料三,结合所学知识可知,给我们的启示:教育是国家强盛、民族振兴的基石;百年大计,教育为本。

一、选择题(每小题只有一个正确答案)

1.中国文学史上第一篇白话小说是( )

A. 《文学改良刍议》 B. 《阿Q正传》 C. 《故乡》 D. 《狂人日记》

2.旗袍在20世纪二三十年代成为中国城市女性的时尚着装。其社会原因是( )

A. 西式服饰传入,生活方式完全西化 B. 中华民国建立,人们思想观念变化

C. 城市化进程中,女性开始引领时尚 D. 旗袍典雅大方,体现女性的曲线美

3.在中华民族灾难深重的岁月里,不朽的民族战歌《义勇军进行曲》极大地鼓舞了中国人民的斗志。它的曲作者是( )

A. 田汉 B. 聂耳 C. 冼星海 D. 徐悲鸿

4.严重阻碍中国近代民族工业发展,导致其在夹缝中求生存、图发展的三座大山是( )

①帝国主义 ②封建主义 ③官僚资本主义 ④工商主义

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②④

5.中国近代史上民族工业发展的“短暂春天”是在( )

A. 洋务运动时期 B. 甲午战争以后 C. 第一次世界大战期间 D. 抗战胜利以后

6.中国职业学校教育始于同治五年,最早由左宗堂在福州船政学堂实施,初称“实业教育”,1917年改称“职业教育”。百日维新期间创办的中国近代最早的一所体制完备的高等学府是( )

A. 京师大学堂 B. 北洋西学堂 C. 时务学堂 D. 京师同文馆

7.下面是我国近代民族资本主义发展趋势示意图,下列诗句比较恰当地反映了中国民族资本主义在z处的发展状况的是( )

A. 千呼万唤始出来 B. 小荷才露尖尖角 C. 忽如一夜春风来 D. 无可奈何花落去

8.在近代中国,实现国家和人民富强的前提是( )

A. 进行实业救国 B. 发展资本主义 C. 争取民族独立和人民解放D. 进行西方式的工业革命

9.下图是一首反映中华民族抗日的音乐作品(局部)。她那振奋人心的旋律,在当时是抗日救亡的进军号角,而今仍激励着华夏子孙自强不息。这部作品的名称是( )

A. 《毕业歌》 B. 《义勇军进行曲》 C. 《黄河大合唱》 D. 《大路歌》

10.下面哪一项内容与徐悲鸿无关( )

A. 在绘画艺术上学贯中西,有独到成就 B. 他笔下的马深沉浑厚、傲骨嶙峋

C. 他曾说:人不可有傲气,但不可无傲骨 D. 他提出了“物竞天择,适者生存”

11.请看下图,他被誉为中国文坛巨匠,他一生关心国家的命运,提倡文学作品要反映社会现实,下列作品中属于他的作品是( )

①《子夜》②《田横五百士》③《林家铺子》④《白杨礼赞》

A. ①③④ B. ①②③ C. ②③④ D. ①②④

12.小华喜欢看鲁迅的作品,他能从《鲁迅全集》中看到的作品有( )

①《狂人日记》 ②《小二黑结婚》 ③《孔乙己》 ④《太阳照在桑干河上》

A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ②④

13.1940年,徐悲鸿创作了一幅巨作,借一个寓言故事表达中华民族团结一心、坚韧不拔,打败日本侵略者的坚定决心。你知道该寓言故事的主人公是谁吗( )

A. 夸父 B. 女娲 C. 愚公 D. 精卫

14.中国民族工业进入“黄金时代”是在( )

A. 辛亥革命后 B. 第一次世界大战前 C. 第一次世界大战期间 D. 第一次世界大战后

15.近代中国人民在社会习俗方面出现了很大的变化,这些变化得益于哪件大事的发生( )

A. 戊戌变法 B. 新文化运动 C. 辛亥革命 D. 五四运动

16.下图是1912年1月1日出版的《申报》,其表明《申报》( )

A. 创办于辛亥革命期间 B. 专门报道政治新闻

C. 宣传了民主革命思想 D. 是革命派的机关报

17.国运兴衰 系于教育,中国近代第一所国家建立的最高学府是( )

A. 船政学堂 B. 京师大学堂 C. 京师同文馆 D. 黄埔军校

18.1939年他去看望病床上的青年诗人光未然,听其朗诵《黄河吟》,半月之内完成了该作品八个乐章及伴奏音乐的全部乐谱。写就了这一时代的中华民族的音乐史诗。“他”是( )

A. 聂耳 B. 田汉 C. 冼星海 D. 鲁迅

19.人民音乐家聂耳谱写了许多振奋人心的优秀歌曲,下列属于他的代表作的是( )

A. 《黄河大合唱》 B. 《义勇军进行曲》 C. 《春天的故事》 D. 《我的中国心》

20.“风在吼,马在叫,黄河在咆哮,黄河在咆哮……”冼星海发出中华民族抗日的怒吼,震撼一代中国人心扉的代表作是( )

A. 《义勇军进行曲》 B. 《卖报歌》 C. 《黄河大合唱》 D. 《毕业歌》

二、非选择题

21.阅读下列材料:

材料一:随着中国闭关自守的大门被打破,近代文明传入中国,猛烈冲击着中国古老的传统,悄然改变着人们社会生活的方方面面,如下面组图的变化:

材料二:清朝官场“大人”、“老爷”的称呼是封建等级制度的反映。中华民国临时政府成立后,政府的各个部门仍沿用着前清官场的旧称呼,孙中山认为“查前清官厅视官等高下,有大人、老爷等名称,受之者增惭,施之者失体,殊为共和政体之玷”。他下令革除这些恶称,一律改称职务。在民间普通称呼中改用的“先生”、“君”是中国固有的称呼,只表示对人的尊敬,没有等级之差,人人可用。从此,这些称呼很快就在社会交往中流行起来。

请回答:

(1)仔细观察材料一中的组图,图中的人物主要反映了近代社会生活哪些方面发生的变化?

(2)材料二中,民国时期社会习俗称呼方面发生了怎样的改变?这一变化体现了资产阶级的什么思想观念?

(3)请你说出近代社会习俗的一些其他变化的一个例子?并且找到除材料二以外其他的变化原因?

(4)当今社会,一些中学生将自己的头发染成黄色、红色或其他颜色,他们认为这属于个性张扬,与世界接轨,对此,你是如何看待的?

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校。

——梁启超《变法通议》

材料二1905年9月2日,清廷正式颁发上谕废除科举。同年清廷下令设立学部,在全国遍设 新式学堂,制定《重订各级学堂章程》,统一规定全国各地学堂的学制,学堂兼学中学与西学。同 时选派留学生出国和鼓励自费出洋,学成归国,经考核均授予功名。

——王宪明蔡乐苏《中国近现代史述要》

材料三1912年,中华民国南京临时政府任用蔡元培为教育总长。蔡元培提出用国民教育、实 利教育、公民道德教育、世界观教育和美感教育,取代前清学部提出的忠君、尊孔、尚公、尚武、尚 实的教育方针,临时政府还颁布了《普通教育暂行办法》,规定各级学堂一律改称学校,监督、堂长 改称校长;教科书必须“合乎共和国国民的宗旨”,清朝学部颁布的教科书一律禁用; "小学废止读 经等。

——白寿彝《中国通史?近代后编(下)》

(1)材料一中,梁启超如何看待教育的重要性?列举“百日维新”中关于文化教育方面的主要措施。

(2)根据材料二,概括晚清政府的教育改革措施。

(3)根据材料三并结合所学知识,简要分析南京临时政府教育改革的进步意义。

23.一次次列强的入侵,一个个屈辱的条约,记录着近代中国的苦难岁月。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 对于中国人来说,这场战争是一块界碑。它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初的一步。

——《近代中国社会的新陈代谢》

(1)材料一中“这场战争”是指什么?为什么说“这场战争是一块界碑”?

材料二 割让台湾全岛及其所有附属岛屿、澎湖列岛与辽东半岛给日本;赔偿日本2亿两白银;开放沙市、重庆、苏州、杭州为通商口岸;允许日本人在通商口岸开设工厂。

——近代某不平等条约节选

(2)材料二是哪一个不平等条约的内容?该条约对中国产生了怎样的影响?

材料三 殖民大国的军队开入北京,其中也发生了一些针对平民的野蛮报复行动,之后他们分区占领了北京城,然后继续与分散在中国北部的义和团作战。经过旷日持久的谈判,1901年9月7日所谓《辛丑条约》签订。

——《中国近代史纲要》

(3)根据材料三并结合所学,指出1840—1901年两次派军队侵入北京战争名称。《辛丑条约》对中国造成了怎样的影响?

材料四 如下图所示

材料五 由于外国资本凭借不平等条约,享有种种特权,早期民族资本工业在与他们的竞争中处于十分不利的地位。同时这些民族工业还受到政府的束缚和压制。因此许多民族资本家为了寻求发展,不得不托庇于外国资本,或攀附于官僚势力。

(4)请为材料四示意图拟写一个合适的标题。据材料五结合所学知识,中国近代民族工业发展曲折是受到哪些因素的制约?

24.习近平总书记在十九大报告中提出:建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程,必须把教育事业放在优先位置,深化教育改革,加快教育现代化,办好人民满意的教育。近代中国教育的改革,是中国近代化历程的重要组成部分。阅读下列材料,回答问题:

材料一 从1872年开始,清政府每年派30名幼童到美国学习,连续四年共派出120人。这些幼童的年龄段在10到16岁之间,将在美国进行为期15年的留学生涯,经费全部由清政府负责。这就是中国近代史上第一批官派留学生。

——《中国海归》,杨秦、梅彬、柯建刚主编

(1)请问材料一中所指的时间是中国近代化探索历程中的哪个时期?

材料二 “先生(康有为)以为欲任天下之事,开中国之新世界,莫亟(急迫)于教育。”

——梁启超《饮冰室合集》

(2)康有为对近代教育持怎样的态度?

材料三 1898年7月,光绪帝正式批准设立京师大学堂,它的办学原则是:以中国的传统学科为主体,引进一些西方学科,构成中西结合的课程内容。

(3)据材料三概括京师大学堂课程内容的特点。并结合所学知识说明京师大学堂在中国近代教育史上的地位。

材料四 这是中国近代第一个以教育法令公布的学制。章程根据初等教育、中等教育、高等教育等的特点,对各阶段的课程设置、办学目标和教育行政管理等,作了明确规定。

——《中国历史(八年级上册 2017北师大版)》

(4)请问材料中所说的章程具体指什么?

材料五 此事乃吾国数千年中莫大之举动,言其重要,直无异古者之废封建,开阡陌。

——严复

(5)材料五是严复对某件事情的评价,请问此事指的是哪件事?

(6)综上所述,谈谈你对教育改革的看法。

25.教育问题一直是社会关注的焦点。影响教育公平的原因是什么、如何促进义务教育均衡发展、如何解决农民工子女上学难问题、如何保障家庭经济困难学生上得起学。教育公平问题引起社会高度关注。阅读下列材料,回答问题。

材料一 北京大学,初名京师大学堂,是中国近代唯一以最高学府身份创立的学校,最初也是国家最高教育行政机关,行使教育部职能,统管全国教育;并开创了中国高校中最早的文科、理科、政科、商科、农科、医科等学科的大学教育,是近代以来中国高等教育的奠基者。北大的校风是“爱国、进步、民主、科学”。

材料二 1905年9月2日,袁世凯、张之洞奏请立停科举,以便推广学堂,咸趋实学。清廷诏准自1906年开始,所有乡会试一律停止,各省岁科考试亦即停止。同年清廷下令设立学部,在全国遍设新式学堂,制定《重订各级学堂章程》,统一规定全国各地学堂的学制,学堂兼学中学与西学。同时选派留学生出国和鼓励自费出洋,学成归国,经考核均授予功名。

材料三 推动城乡义务教育一体化发展,高度重视农村义务教育,办好学前教育、特殊教育、网络教育,普及高中阶段教育,努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。完善职业教育和培训体系,深化产教融合、校企合作。加快一流大学和一流学科建设,实现高等教育内涵式发展。党的一切工作必须以最广大人民根本利益为最高标准。要坚持把人民群众的小事当作自己的大事,从人民群众关心的事情做起,从让人民群众满意的事情做起,带领人民不断创造美好生活。

(1)结合所学知识,指出我国近代第一所新式学堂创办于什么时期?据材料一中北大的校风,能使你联想到中国近代史上哪两件大事?

(2)据材料二,概括晚清政府的教育改革措施。(写出两点即可但不得全文照抄材料)

(3)依据材料三,结合材料一和材料二,你获得了什么启示?

答案解析

1.【答案】D

【解析】联系已学知识可知新文化运动提倡白话文、新文学,1918年鲁迅发表的短篇小说《狂人日记》是中国现代文学史上第一篇白话小说, 据此D符合题意;A选项最早提出用白话文代替文言文。B、C均不属于第一篇。故选D。

2.【答案】B

【解析】依据所学可知旗袍是中国特有的服饰与西方国家无关,A项错误;B项旗袍原本是满族服饰,民国时期成为城市女性追求的时尚着装,这能够说明女性思想的解放和平等观念的兴起,这直接得益于辛亥革命的巨大贡献;C项说法显然违背史实,也无法解释旗袍受青睐的独特性;D项是旗袍本身的特征而非社会原因。所以答案选B。

3.【答案】B

【解析】《义勇军进行曲》的作词者是田汉,作曲者是聂耳。B符合题意。

4.【答案】A

【解析】阻碍中国近代民族工业发展,导致其在夹缝中求生存、图发展的三座大山是帝国主义、封建主义、官僚资本主义。

5.【答案】C

【解析】依据所学可知,一战时期,西方列强忙于战争,暂时放松了对中国的经济侵略,为中国民族工业的发展提供了良好的外部环境,中国民族工业发展出现了“短暂的春天”,被称为“黄金时代”,C项符合题意;ABD三项的时间不是“短暂春天”,排除;故选C。

6.【答案】A

【解析】结合所学知识可知,百日维新期间创办的中国近代最早的一所体制完备的高等学府是京师大学堂。选项A符合题意;而选项B北洋西学堂,是甲午战争后在天津创办;选项C时务学堂,是清末戊戌变法运动期间创办的学校;选项D京师同文馆,是洋务运动时期创办的;所以选项BCD不符合题意,故选A。

7.【答案】C

【解析】依据题干的曲线图信息,结合所学知识可知,中国的民族工业发展曲折,经历了三个阶段,第一届段是萌芽时期,洋务期间和辛亥革命后,第二阶段是一战期间,帝国主义国家忙于一战暂时放松了对中国的经济掠夺,中国的民族工业出现了黄金时代,C项符合Z处的情况,第三个阶段是一战后,帝国主义卷土重来,再加上三座大山的压迫,中国的民族工业逐渐萎缩,D项不符合Z处的状况,由此可知,ABD三项描述的都不是Z处的状况,不符合题意,排除;故选C。

8.【答案】C

【解析】争取民族独立和人民解放是实现国家繁荣富强和人民共同富裕的前提条件。只有实现民族独立和人民解放,才能废除列强同中国签订的一切不平等条约,才能推翻封建专制制度,解放生产力,开辟走向现代化的道路。故选C。

9.【答案】B

【解析】依据所学知识可知,如图中歌词“起来不愿做奴隶的人们”出自《义勇军进行曲》。《义勇军进行曲》诞生于1935年,当时正处于炮火连天的抗日战争时期,它由聂耳作曲的,这首歌像一支战斗的号角,鼓舞了中华民族儿女去抗击日本帝国主义的侵略。故答案为B。

10.【答案】D

【解析】徐悲鸿在绘画艺术上学贯中西,有独到成就;他笔下的马深沉浑厚、傲骨嶙峋;他曾说:人不可有傲气,但不可无傲骨。提出了“物竞天择,适者生存”的近代启蒙思想家是严复,故选D。

11.【答案】A

【解析】结合所学知识可知,题文图片人物是茅盾。茅盾原名沈德鸿,字雁冰,浙江省嘉兴市桐乡市人。茅盾是中国现代著名作家、文学评论家、文化活动家以及社会活动家。代表作《子夜》、《农村三部曲(《春蚕》、《秋收》、《残冬》)、《林家铺子》、《白杨礼赞》等。《田横五百士》是徐悲鸿的作品。故①③④符合题意,故选A。

点睛:解答本题的关键是识别图中历史人物。只有识别了图中历史人物,才能选出属于他的作品。

12.【答案】C

【解析】结合所学知识可知,②《小二黑结婚》是赵树理的小说,④《太阳照在桑干河上》的作者是丁玲,②④不符合题意,应该排除;所以答案选择C。

13.【答案】C

【解析】徐悲鸿于1940年创作的巨幅画《愚公移山》,借一个寓言故事表达出中华民族团结一心、坚韧不拔,打败日本侵略者的坚定信念。可知,该寓言故事的主人公是愚公,故选C。

14.【答案】C

【解析】第一次世界大战期间,帝国主义国家忙与战争,暂时放松了对中国经济的掠夺,中国民族工业得到了一个发展机会,进入了“黄金时代”。故选C。

15.【答案】C

【解析】辛亥革命后,民国政府为了改变愚昧落后的习俗,颁布了剪辫、易服和废止缠足等法令,人民在社会习俗方面出现了很大的变化,故选C。

16.【答案】C

【解析】根据题干信息“1912年1月1日出版的《申报》”,结合所学知识可知,1872年《申报》创刊后,紧密结合社会生活,报道大量的社会新闻,内容丰富;1912年1月1日出版的《申报》报道了中华民国的成立,孙中山就任中华民国临时大总统,宣传了民主革命思想,选项C符合题意;而选项A创办于辛亥革命期间,不符合史实,因为《申报》创刊于1872年,处于洋务运动时期;选项B专门报道政治新闻,不正确,因为《申报》创刊后,紧密结合社会生活,报道大量的社会新闻;选项D是革命派的机关报,不正确,因为辛亥革命的机关报是《民报》;因此选项ABD不符合题意。所以只有选项C符合题意,故选C。

17.【答案】B

【解析】依据题干“中国近代第一所国家建立的最高学府”的信息,结合所学可知,京师大学堂是戊戌变法时期建立的新式学堂,是中国近代第一所国立大学,其成立标志着中国近代国立高等教育的开端,也是中国近代第一所国家建立的最高学府,B项符合题意;船政学堂和京师同文馆以及黄埔军校都不是第一所国立的最高学府,ACD项不符合题意; 故选B。

18.【答案】C

【解析】依据所学知识可知,洗星海的代表作品是《黄河大合唱》,体现了根据《黄河吟》而创作的歌曲的来源。聂耳是《义勇军进行曲》的曲作者;田汉是《义勇军进行曲》的词作者;鲁迅是文学家。故选C。

19.【答案】B

【解析】本题主要考查学生对《义勇军进行曲》有关知识的准确识记。依据所学知识,20世纪三四十年代,中华民族处在危亡关头,聂耳、冼星海投身于抗日洪流中,以他们卓越的音乐才能,创作了大量振奋民族精神的救亡歌曲。聂耳的《义勇军进行曲》,由著名戏剧家田汉作词。《黄河大合唱》是冼星海的作品。CD和聂耳无关。故选B。

20.【答案】C

【解析】依据题干歌词“风在吼,马在叫,黄河在咆哮,黄河在咆哮……”,“冼星海”结合课本所学,直接判断是《黄河大合唱》。C符合题意;《义勇军进行曲》《卖报歌》《毕业歌》的作者都是聂耳。ABD不合题意。由此可知ABD不合题意,选择答案C。

21.【答案】(1)发型:由长发辫变成短发。服饰:由长袍马褂变成中山装

(2)由清朝“大人”、“老爷”的称呼改称职务。在民间普通称呼中改用“先生”、“君”称呼。在思想上尊卑等级观念已被平等观念所取代。

(3)女人不缠足;西式生活方式影响到中国人消费方式的改变,使中国人消费结构、消费内容均发生重大改变;西方风味的食品渐被国人接受;西式建筑的引进,使近代中国居民的居住习俗发生重大变化。(任答一点即可)西方侵略打开了中国大门,冲击了传统风俗,带来了西方文明;民众热衷追求西方文明等。(言之有理即可)

(4)中学生属于未成年人,不应该学社会上的成年人去染发,应该保持朴素的外在形象,将主要精力放在学习上。

【解析】(1)通过两张图片的对比分析可知,材料一中两张图片最大的变化主要表现在发型和服饰上,图一的发型为阴阳头、长发辫,图二则改成了短发;图一中的着装主要是长袍马褂,图二则是中山装。

(2)第一小问,联系材料可知,民国时期社会习俗称呼方式发生的改变表现在:由清朝“大人”、“老爷”的称呼,一律改称职务,在民间普通称呼中改用“先生”、“君”称呼;第二小问,只表示对人的尊敬,没有等级之差,人人可用,由此可以得出,思想上尊卑等级观念已被平等观念所取代。

(3)第一小问,联系已学知识可知,废止妇女缠足,将跪拜、作揖代之以文明简单的鞠躬、握手礼,婚姻从包办婚姻走向自主婚姻,婚礼从旧礼俗走向新式婚礼等都是近代社会习俗变化的例子;第二小问,除了材料二的原因外,还可以联系近代中国国情进行回答,即西方侵略打开了中国大门,冲击了传统风俗,带来了西方文明;民众热衷于追求西方文明等。

(4)联系实际生活可知,中学生属于未成年人,不应该盲目学社会上的成年人去染发,应该保持朴素的外在形象,把更多的时间和精力放在学习上,将知识学得更深一些,更好地促进自身全面发展,积极向社会传递正能量等。

22.【答案】(1)发展教育,培养人才是振兴国家的根本。创办京师大学堂等新式学校,废除科举考试的八股 文,翻译西方书籍,传播新思想等。

(2)废除科举考试制度;建立新式教育体制;鼓励学生出国留学等。

(3)有利于新思想传播,有利于文化科学知识的普及;培养了实用型人才;打击了封建思想等。

【解析】(1)根据材料一“变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校。”意思是变法的根本在于培育人才,要使人才兴盛则需要开办学校。可知梁启超认为发展教育,培养人才是振兴国家的根本;根据所学可知,1898年6月11日清政府颁布“明定国是”诏书,宣布实行变法,主要内容有:开办新式学堂培养人才,创办京师大学堂等新式学校,废除科举考试的八股文,翻译西方书籍,传播新思想;创办报刊,开放言论等。

(2)依据材料二“1905年9月2日,清廷正式颁发上谕废除科举。”得出晚清政府的改革措施:废除科举考试制度;由“同年清廷下令设立学部,在全国遍设 新式学堂,制定《重订各级学堂章程》,统一规定全国各地学堂的学制,学堂兼学中学与西学。” 得出晚清政府的改革措施:建立新式教育体制;“同时选派留学生出国和鼓励自费出洋,学成归国,经考核均授予功名。” 得出晚清政府的改革措施:鼓励学生出国留学等。

(3)依据材料“蔡元培提出用国民教育、实利教育、公民道德教育、世界观教育和美感教育,取代前清学部提出的忠君、尊孔、尚公、尚武、尚实的教育方针”,“教科书必须‘合乎共和国国民的宗旨’,清朝学部颁布的教科书一律禁用;小学废止读经等”,结合所学,南京临时政府成立后采取了一系列教育改革,有利于新思想传播,有利于文化科学知识的普及;培养了实用型人才;打击了封建思想等。

23.【答案】(1)鸦片战争;鸦片战争使中国开始沦为半殖民地半封建社会(或改变了中国的社会性质或标志着中国近代史的开端)。

(2)《马关条约》;大大加深了中国的半殖民地化程度。

(3)第二次鸦片战争、八国联军侵华战争;《辛丑条约》的签订,使清政府完全成为帝国主义统治中国的工具,中国完全沦为半殖民地半封建社会。

(4)中国近代民族工业的发展,或中国近代民族工业的曲折发展;帝国主义、封建主义、官僚资本主义。(或者按照材料答出外国资本,政府,官僚势力也可以得分,)

【解析】(1)根据材料一“这场战争是一块界碑。它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初的一步”,结合所学知识可知,鸦片战争是中国近代史的开端;所以“这场战争”是指鸦片战争。因为1840年--1842年英国对中国发动了侵略性的鸦片战争,并强迫清政府签订了《南京条约》,严重破坏了中国的领土主权、贸易主权和关税主权,中国社会的自然经济遭到破坏,使中国由一个独立主权的国家转变为半殖民地半封建社会的国家,标志着中国近代史的开端。

(2)根据材料二“割让台湾全岛及其所有附属岛屿、澎湖列岛与辽东半岛给日本”,可知是《马关条约》的内容;《马关条约》使外国侵略势力进一步深人中国腹地,大大加深了中国的半殖民地化程度。

(3)根据材料三,结合所学知识可知,指出1840—1901年两次派军队侵入北京的战争有第二次鸦片战争、八国联军侵华战争;《辛丑条约》的签订,使清政府完全成为帝国主义统治中国的工具,中国完全沦为半殖民地半封建社会。

(4)根据材料四示意图“1860开始并艰难发展”,“1912-1918进入发展黄金时代”,结合所学知识可知,材料反映的是近代中国民族工业开始于洋务运动,由于帝国主义忙于一战,1912-1918中国民族工业发展进入黄金时代”;所以这个合适的标题是中国近代民族工业的曲折发展。根据材料五,结合所学知识可知,中国近代民族工业发展曲折是受到帝国主义、封建主义、官僚资本主义的制约。

24.【答案】(1)洋务运动;

(2)优先发展教育(或者:急迫发展教育);

(3)中西结合;京师大学堂是中国近代第一所国立大学,也是当时全国的最高学府;

(4)《奏定学堂章程》;

(5)1905年,清政府废除科举制;

(6)应重视教育;教育内容要与时俱进(任答一点,言之有理即可)

【解析】(1)根据材料一中所指的时间是1872年(19世纪70年代),结合所学知识可知,这是中国近代化探索历程中的19世纪60---90年代的洋务运动时期。

(2)根据材料二“莫亟(急迫)于教育”,结合所学知识可知,康有为对近代教育持优先发展的态度。

(3)根据材料三“构成中西结合的课程内容”,结合所学知识可知,京师大学堂课程内容的特点是中西结合;京师大学堂是中国近代第一所国立大学,也是当时全国的最高学府。

(4)结合所学知识可知,1903年,清政府颁布《奏定学堂章程》,这是中国近代第一个以教育法令颁布并在全国实行的学制。

(5)根据材料五“此事乃吾国数千年中莫大之举动,言其重要,直无异古者之废封建,开阡陌”,结合所学知识可知,这是严复对1905年,清政府废除科举制的评价。

(6)结合所学知识分析,教育改革既要根植于中华文化的土壤当中,又要体现新时代的特点;教育的内容和形式都要与时俱进等。

25.【答案】(1)洋务运动。新文化运动、五四运动。

(2)废除科举制;设立学部;广设新式学堂;建立新学制;重视留学教育等。(答出两点即可得满分)

(3)启示:教育是国家强盛、民族振兴的基石。百年大计,教育为本。(观点正确,符合题意,言之有理即可)

【解析】(1)结合所学知识可知,我国近代第一所新式学堂京师大学堂创办于戊戌变法时期;北大的校风是“爱国、进步、民主、科学”,使我们联想到中国近代史上的新文化运动、五四运动。

(2)根据材料二,结合所学知识可知,晚清政府的教育改革措施有:废除科举制;设立学部;广设新式学堂;建立新学制;重视留学教育等。

(3)根据材料一、材料二和材料三,结合所学知识可知,给我们的启示:教育是国家强盛、民族振兴的基石;百年大计,教育为本。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹