人教部编版初中历史七年级上册第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 单元测试题(解析版)

文档属性

| 名称 | 人教部编版初中历史七年级上册第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 单元测试题(解析版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 52.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-01-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 单元测试题

一、选择题(每小题只有一个正确答案)

1.东汉中后期,政治黑暗的主要原因是( )

A. 皇帝任用贪官污吏 B. 土地兼并严重 C. 罢黜百家、独尊儒术 D. 宦官和外戚交替专权

2.当代史学研究者在评价我国古代的“丝绸之路”时称:“在长达一千多年的时间里,它把黄河文明、恒河文明、两河文明和希腊文明等诸多人类文明最重要的起源地,串联在了一起,被喻为世界历史展开的主轴。”那么,这一“主轴”的起点是( )

A. 秦朝的咸阳 B. 西汉的长安 C. 东汉的洛阳 D. 宋朝的东京

3.我国人民在科技创新的同时不忘记资源回收与再生利用这种环保理念,下列哪一个人的创新过程体现出了这一点( )

A. 蔡伦改进造纸术 B. 毕升发明活字印刷

C. 侯德榜发明侯氏制碱法 D. 袁隆平发明杂交水稻

4.东汉末年爆发的一场有准备、有组织的农民起义是( )

A. 国人暴动 B. 陈胜、吴广起义 C. 绿林赤眉大起义 D. 黄巾起义

5.丝绸之路是闻名世界的东西方交通要道,它开创于( )

A. 战国 B. 秦朝 C. 西汉 D. 东汉

6.《史记》记载:天下的事情无论大小都由皇帝(秦始皇)一人决断,以至于皇帝用秤来称量奏章……这表明当时主要的书写材料应是( )

A. 帛 B. 竹木简 C. 龟甲 D. 纸

7.中学生丁忞和丁澄为完成老师布置的“学习与探究”活动开展了历史考察,他俩考察了下列四大建筑,其中属佛教建筑的是( )

A. 陕西韩城太史祠 B. 河南洛阳白马寺

C. 四川成都青城山 D. 福建泉州老君像

8.结束西汉政权的是( )

A. 刘秀 B. 刘邦 C. 王莽 D. 梁冀

9.西汉王朝在政治、经济、思想方面实现了大一统,开始进入鼎盛时期,是在( )

A. 汉高祖时候 B. 汉文帝时候 C. 汉景帝时候 D. 汉武帝时候

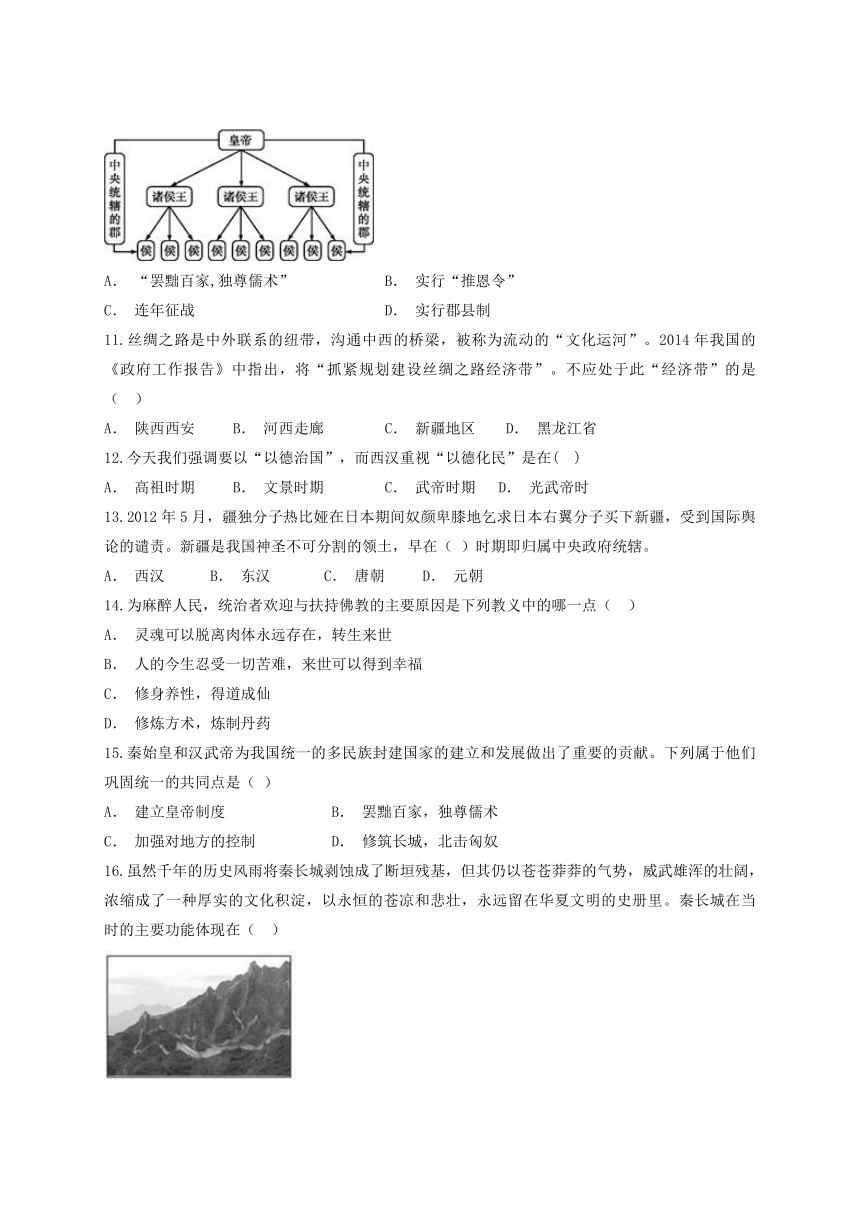

10.汉武帝以后,地方上的诸侯国越分越小,实力大减,无力和中央抗衡。下图中这种现象的出现与下列哪项措施的关系最密切( )

A. “罢黜百家,独尊儒术” B. 实行“推恩令”

C. 连年征战 D. 实行郡县制

11.丝绸之路是中外联系的纽带,沟通中西的桥梁,被称为流动的“文化运河”。2014年我国的《政府工作报告》中指出,将“抓紧规划建设丝绸之路经济带”。不应处于此“经济带”的是( )

A. 陕西西安 B. 河西走廊 C. 新疆地区 D. 黑龙江省

12.今天我们强调要以“以德治国”,而西汉重视“以德化民”是在( )

A. 高祖时期 B. 文景时期 C. 武帝时期 D. 光武帝时

13.2012年5月,疆独分子热比娅在日本期间奴颜卑膝地乞求日本右翼分子买下新疆,受到国际舆论的谴责。新疆是我国神圣不可分割的领土,早在( )时期即归属中央政府统辖。

A. 西汉 B. 东汉 C. 唐朝 D. 元朝

14.为麻醉人民,统治者欢迎与扶持佛教的主要原因是下列教义中的哪一点( )

A. 灵魂可以脱离肉体永远存在,转生来世

B. 人的今生忍受一切苦难,来世可以得到幸福

C. 修身养性,得道成仙

D. 修炼方术,炼制丹药

15.秦始皇和汉武帝为我国统一的多民族封建国家的建立和发展做出了重要的贡献。下列属于他们巩固统一的共同点是( )

A. 建立皇帝制度 B. 罢黜百家,独尊儒术

C. 加强对地方的控制 D. 修筑长城,北击匈奴

16.虽然千年的历史风雨将秦长城剥蚀成了断垣残基,但其仍以苍苍莽莽的气势,威武雄浑的壮阔,浓缩成了一种厚实的文化积淀,以永恒的苍凉和悲壮,永远留在华夏文明的史册里。秦长城在当时的主要功能体现在( )

A. 扩大秦朝疆域 B. 炫耀国威 C. 划定国界 D. 军事防御工程

17.下列表述准确无误的是 ( )

A. 西汉宦官蔡伦改进了造纸术 B. 东汉宦官蔡伦改进了造纸术

C. 西汉宦官蔡伦发明了造纸术 D. 东汉宦官蔡伦发明了造纸术

18.推翻秦朝建立西汉的是( )

A. 陈胜 B. 吴广 C. 项羽 D. 刘邦

19.史学研究者在评价它时称“在长达一千多年的时间里,它把黄河、恒河、两河和希腊文明等诸多人类文明最重要的起源地,串联在了一起。被喻为世界历史展开的主轴。”这里的它是指( )

A. 丝绸之路 B. 新航路 C. 郑和下西洋 D. 张骞通西域

20.中国与欧洲进行经济文化交流,最早是通过下列哪种途径进行的( )

A. 汉武帝对匈奴的战争 B. 丝绸之路 C. 新航路的开辟 D. 郑和下西洋

21.西汉初年,统治者采取轻徭薄赋发展生产的措施,其根本目的是( )

A. 吸取秦亡的教训 B. 减轻人民的负担 C. 发展生产 D. 巩固封建统治

22.下列历史事件中,发生在西汉时期的是( )

A. 班超经营西域 B. 张骞出使西域 C. 甘英出使大秦 D. 大秦遣使来汉

23.与秦末农民战争有关的两个成语故事是( )

①破釜沉舟 ②草木皆兵 ③斩木为兵,揭竿而起 ④草船借箭

A. ①③ B. ②③ C. ②④ D. ①④

24.“发如韭,剪复生;头如鸡,割复鸣;吏不必可畏,小民从来不可轻。”这首歌谣流传于( )

A. 西周 B. 东汉 C. 西汉 D. 秦朝

25.丝绸之路是闻名世界的交通要道。这主要是指它( )

A. 加强了对西域地区的管辖 B. 促进了东西方的经济和文化交流

C. 使中国与欧洲有了直接的往来 D. 使中华文明为世界做出了贡献

二、非选择题

26.在我国统一多民族国家的形成发展时期,秦始皇汉武帝无疑作出了巨大贡献,前无古人的巨大功业使之成为我国历史发展道路上的高峰,请你结合所学知识,完成下列问题。

(1)秦始皇与汉武帝为加强中央集权君主专制都采取过很多措施,其中为解决地方分裂势力,两人采取的措施是什么?

(2)为加强思想控制,秦始皇与汉武帝分别采取了什么措施?就其本质而言是否相同,为什么?

27.阅读材料,回答问题。

材料一 “秦始皇接受李斯的建议,发布焚书令,规定除政府外,民间只可收藏医药、占卜和种植等书,其余一律集中焚毁。他又把暗中诽谤他的儒生400多人,全部活埋。”

材料二 “凡不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并用。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

(1)材料一中反映的内容在历史上被称为什么?

(2)秦始皇这样做目的是什么?有什么危害?

(3)材料二中董仲舒向汉武帝提出什么建议?

(4)汉武帝这样做目的是什么?

(5)试比较两位皇帝做法的异同点?

28.阅读下列材料,回答问题。

材料一 项羽年少时曾见秦始皇巡视会稽(古地名),见其阵势威武,而周围的老百姓都很敬畏,于是说:彼可取而代之(意思说秦始皇也可以被取代)。他叔叔项梁大惊,掩住他的口说:不能乱说,这是要诛灭全族的。

材料二 项羽年少时,读书不成;学剑,又不成。他叔叔项梁很生气,项羽说:读书只能记记人的名姓而已,学剑只能抵挡一个人,我要学习打败千军万马的本领。项梁于是教他兵法,项羽很高兴,但依然是会一点点就不肯再学了。

材料三 后来项羽和刘邦争天下,被汉军围在垓下,自度不能脱身,怜然作诗一首:力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何,虞姬虞姬奈若何。后杀出重围至乌江却又不肯一个人过江东,于是自刎而亡。

材料四 生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。

——宋·李清照

(1)读完上面的历史故事,你觉得项羽是一个什么样的历史人物?

(2)诗歌最能描写一个人的心灵世界,历史材料三中项羽吟唱的诗歌,表达了他怎样的心情和内心世界?

(3)材料四是后人对项羽的一个评价,这首诗歌颂了项羽什么品质?

(4)请你在下面再写一个关于项羽的历史故事。

29.阅读下列材料,回答问题。

材料一民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。……自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。

——《汉书》

材料二农,天下之大本也,民所恃以生也。

——汉文帝

材料三农,天下之本也。黄金、珠玉,饥不可食,寒不可衣……令郡国务劝农桑。

——汉景帝

材料四坚持强农惠农政策不减弱,推进农村全面小康建设不松动,加快发展现代农业,加快促进农民增收,加快建设社会主义新农村,不断巩固和发展农业农村好形势。

——《中共中央国务院关于落实和发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》

(1)材料一反映的是什么时期的什么景象?造成这一景象的主要原因是什么?

(2)材料二、三反映了汉文帝和汉景帝的什么思想?在实践中他们的哪些措施体现了这一思想?历史上称他们的统治为什么?

(3)通过对材料一、二、三的分析,我们应该吸取什么经验教训?

(4)结合材料四,请你为当前的农村全面小康建设提一项建议。

30.历史,简称史,一般指人类社会历史,它是记载和解释一系列人类活动进程的历史事件的一门学科。中国古代涌现出一大批杰出人物在历史上做出重要贡献,如周武王、秦始皇、汉武帝,让我们走进他们的世界。

政治篇:

材料一:周公……兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。

材料二:始皇曰:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也。而求其宁息,岂不难哉!”廷尉议是。

材料三:据《汉书·诸侯王表》记载:西汉建立之初,吸收了秦朝灭亡的教训,把土地分封给同姓王,后来随着诸侯王实力的膨胀,小诸侯贪赃枉法,大诸侯甚至发动叛乱,与中央对抗,严重威胁到国家的统一。

(1)材料一说明西周实行什么政治制度?受封的主要是什么人?

(2)据材料二判断为避免“天下共苦战斗不休”,秦始皇高瞻远瞩地在地方管理制度上采取了什么创新制度?

(3)汉武帝是如何解决材料三反映的问题的?

经济篇:

材料四:有一个秦国人在国内做了一条长裤。他去齐国的时候又叫齐国的裁缝做同样尺寸的裤子,取货时发现:竟然是短裤!付款时裁缝又拒收她的圆形货币而要他付刀币。

(4)材料四中的问题秦始皇是怎样解决的?

思想篇:

材料五:“秦始皇接受李斯的建议,发布焚书令,规定除政府外,民间只可收藏医药、占卜和种植等书,其余一律集中焚毁。他又把暗中诽谤他的儒生400多人,全部活埋。”

材料六:臣愚以为诸不在六艺之科,孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。

——《汉书·董仲舒传》

(5)据材料五概括秦始皇在思想方面采取的措施是什么?有何影响?

(6)材料六董仲舒向汉武帝提出了什么建议?汉武帝采纳后产生了怎样的深远影响?

总结:

(7)根据上述材料分析他们实施这些措施的根本目的。

答案解析

1.【答案】D

【解析】本题主要考查东汉中后期,政治黑暗的主要原因.东汉后期,外戚、宦官的权力的起伏消长,成为了东汉后期政治的一大特点.皇帝年幼登基后,一般由皇太后主持朝政,太后依靠父兄辅政,久而久之形成了外戚专权.皇帝成年后,又结纳身边的宦官开始争夺大权,又导致了宦官专权.东汉中后期,政治黑暗的主要原因是外戚和宦官专权.故选D.

2.【答案】B

【解析】依据已学知识可知,在西汉张骞通西域的基础上,开创了丝绸之路。古代的“丝绸之路”,从长安出发,经河西走廊、今新疆地区,运到西亚,再转运欧洲。“丝绸之路”的起点是西汉的长安,成为横穿欧亚的陆上交通要道。故选B。

3.【答案】A

【解析】根据所学知识,东汉宦官蔡伦用破布、树皮、麻头、废鱼网等为原料改进了造纸术,这些原料是对资源的回收和再利用,体现了资源回收与再生利用这种环保理念,B是毕升对印刷术的改进,C是侯德榜打破了西方制碱技术的垄断,D袁隆平,这位“杂交水稻之父”,在1973年率领科研团队开启了杂交水稻王国的大门,在数年的时间内就解决了十多亿人的吃饭问题,有力地回答了世界“谁来养活中国”的疑问,因此B、C、D三项都不具备资源回收和再利用的环保理念,本题选A。

4.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,东汉末年是张角领导的起义军,以黄巾包头起义军称黄巾军,这次起义史称“黄巾起义”,选项D符合题意;而选项A国人暴动,发生在西周时期,不符合题意;选项B陈胜、吴广起义,发生在秦朝末年,不符合题意;选项C绿林赤眉大起义,是西汉末年王莽篡权时发生的农民起义,不符合题意。因此只有选项D符合题意,故选D。

5.【答案】C

【解析】根据所学可知,汉武帝时期派遣张骞出使西域,在第二次出使西域时带去了大量的牛羊和丝绸,从此汉朝和西域的交往日趋频繁,形成了一条沟通中西的路上要道。从而形成了后来的丝绸之路。故选C。

6.【答案】B

【解析】秦始皇时期,书写用的工具是竹木简,到西汉后期人们才发明了纸。

7.【答案】B

【解析】河南洛阳的白马寺是我国第一座寺庙。

8.【答案】C

【解析】结合所学知识可知,公元9年,外戚王莽夺取西汉政权,改国号为新朝。刘秀是东汉的建立者,刘邦是西汉的建立者,梁冀是东汉的外戚、权臣。C符合题意,故选C。

9.【答案】D

【解析】结合所学知识可知, 汉武帝时中国历史上一位具有雄才大略的皇帝,他在位的五十多年里,西汉国力最为强盛。他破格任用的人才,采取的一系列措施进行改革,政治、经济、军事、思想文化的大一统逐渐巩固,加强了中央集权,使西汉出现了封建大一统的鼎盛局面。因此只有选项D符合题意,故选D。

10.【答案】B

【解析】根据题干信息“图示反映的是汉武帝削弱诸侯王国的势力,加强中央集权”,结合所学知识可知,汉武帝以后,地方上的诸侯国越分越小,实力大减,无力和中央抗衡。这种现象的出现与汉武帝实行的推恩令有关。汉武帝时期,王国势力的发展严重威胁着中央政权的统治,为了削弱王国势力,汉武帝接受建议,颁布“推恩令”,王国被分割成许多小侯国,实力大大减弱。因此只有选项B符合题意,故选B。

11.【答案】D

【解析】汉朝时期,张骞开辟的一条商路,路线为:从长安出发,往西经河西走廊,今新疆境内,到达中亚、西亚,直至欧洲。很明显黑龙江不在这条路线上。故本题答案选D。

12.【答案】B

【解析】依据所学可知,经历了秦末农民起义和四年的楚汉之争,西汉初年,经济凋敝。为了巩固封建统治,西汉初年,统治者了采取轻徭薄赋,发展生产的措施,文景时期重视“以德化民”,B项符合题意,故此题选B。

13.【答案】A

【解析】公元前60年,西汉在西域设置西域都护,总管西域军政事务。从此,今新疆地区开始隶属中央政府统辖,新疆成为我国领土神圣不可分割的一部分。故本题答案选A。

14.【答案】B

【解析】统治者扶植宗教是因为宗教能够服务于其政治的需要,通过思想控制达到维护统治的目的,所以选B。

15.【答案】C

【解析】秦始皇通过郡县制,汉武帝通过推恩令加强对地方的控制,故选C。

16.【答案】D

【解析】依据已学知识可知秦始皇让蒙恬负责,修筑了西起临洮,东至辽东的城防,蜿蜒万余里,用来抵御匈奴,这就是闻名中外的“万里长城”,是我国古代劳动人民智慧和独创性的象征,由此分析D项符合题意,故选D。

17.【答案】B

【解析】西汉时期,劳动人民发明了纸。东汉宦官蔡伦在前人经验的基础上,改进了造纸术。

18.【答案】D

【解析】中国历史上第一次大规模的农民起义是陈胜、吴广起义。最终公元前207年农民起义军领袖刘邦正式接受秦朝统治者投降,秦朝宣告灭亡。

19.【答案】A

【解析】材料中“在长达一千多年的时间里,它把黄河、恒河、两河和希腊文明等诸多人类文明最重要的起源地,串联在了一起。”说明丝绸之路沟通了亚洲中部,西亚以及西欧文明之间的联系,所以答案选A 。

20.【答案】B

【解析】联系已学知识可知,张骞出使西域后,汉朝的使者、商人以及西域的使者、商人把中国的丝和丝织品,从长安通过河西走廊、今新疆地区运往西亚,再转运到欧洲,又把西域各国的奇珍异宝输入中国内地,这是历史上著名的丝绸之路,也是中国与欧洲进行经济文化交流的最早途径,故选B。

21.【答案】D

【解析】依据所学可知,经历了秦末农民起义和四年的楚汉之争,西汉初年,经济凋敝。为了巩固封建统治,西汉初年,统治者了采取轻徭薄赋,发展生产的措施,D项符合题意,故此题选D。

22.【答案】B

【解析】张骞出使西域发生在西汉汉武帝时期,班超经营西域、甘英出使大秦、大秦遣使来汉均是在东汉时期,故选B。

23.【答案】A

【解析】与秦末农民战争有关的两个成语故事是“破釜沉舟”和“斩木为兵”,揭竿而起。故本题选A。

24.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,“吏不必可畏,小民从来不可轻”道出了农民誓死抗争的心声,东汉王朝的腐朽统治,严重破坏了社会生产力,这首东汉末年歌谣的出现,预示着农民革命的大风暴即将到来。因此只有选项B符合题意,故选B。

25.【答案】B

【解析】丝绸之路是汉朝时期形成的闻名世界的交通要道,加强了汉朝与西域地区的联系,促进了东西方的经济和文化交流,C、D项的内容都蕴含在B项之中。

26.【答案】(1)秦始皇——郡县制;汉武帝——推恩令。

(2)秦始皇——焚书坑儒;汉武帝——罢黜百家,独尊儒术;二者的本质相同,都是通过对思想文化的控制,维护统治,从而加强中央集权。

【解析】(1)结合课本所学分析,秦始皇为了适应新的统一形势,加强封建统治,创立了一套封建专制主义的中央集权制度,在地方上,废除分封制,推行郡县制,分天下为36郡,郡下设县,郡县制的推行,在我国历史上影响深远;汉武帝时期,为了加强中央集权,削弱王国势力,实行推恩令,下令允许诸王将自己的封地分给子弟,建立较小的侯国。

(2)结合课本所学分析,为了加强思想控制,秦始皇接受丞相李斯的建议实施焚书坑儒,汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,就是把儒家学说作为封建正统思想。尽管秦始皇和汉武帝对待儒家学说的态度不同,但是本质是相同的,都是通过对思想文化的控制,维护统治,从而加强中央集权。

27.【答案】(1)焚书坑儒;

(2)加强思想统治(也可以写成巩固统一)。钳制了思想,摧残了文化;

(3)罢黜百家,独尊儒术;

(4)统一言论和思想(写巩固统一也可以);

(5)两个事件的目的和实质是相同的;都是为了加强中央集权,都是文化专制主义的表现。两个事件的方式和结果不同:秦始皇采用法家思想,对其他的思想文化进行极粗暴野蛮的破坏,结果并未能巩固统治反而加速了秦的灭亡。汉武帝独尊儒术,以儒学为正统,促进了统一的形成与巩固。

【解析】(1)根据材料一“……一律焚烧……全部活埋”可知,这是秦朝历史上的焚书坑儒;

(2)根据秦朝大一统的目的可知,秦始皇“焚书坑儒”是为了加强思想专制,巩固统一,巩固秦朝的政治统治;最终钳制了思想,摧残了文化。

(3)根据材料二“六艺”是指《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》。是中国古代儒家要求学生掌握的六种基本才能。董仲舒是儒家学派,他向汉武帝提出了“罢黜百家,独尊儒术”。

(4)汉武帝在思想上实行“罢黜百家,独尊儒术”,以儒家思想作为封建正统思想,目的是为了统一言论和思想。

(5)秦朝实行“焚书坑儒”,西汉实行“罢黜百家,独尊儒术”,二者的根本着眼点是相同的;都是加强君主专制统治。至于不同点,秦朝焚书坑儒是为了宣扬法家,西汉罢黜百家是尊儒。即采取的具体手段和措施的不同。结果也不一样,始皇采用法家思想,对其他的思想文化进行极粗暴野蛮的破坏,结果并未能巩固统治反而加速了秦的灭亡。汉武帝独尊儒术,以儒学为正统,促进了统一的形成与巩固。

28.【答案】(1)项羽是一个有豪气而又勇武,少智粗犷但不乏人性的历史人物,可谓个性鲜明。(根据材料言之有理即可)

(2)英雄末路,心境悲伤,对失败充满了不甘。

(3)英雄豪迈,宁死不屈,浩气长存。

(4)巨鹿之战时破釜沉舟。

【解析】(1)根据四则材料的内容。可以概括出项羽是一个有豪气而又勇武,少智粗犷但不乏人性的历史人物,可谓个性鲜明。言之有理即可。

(2)根据材料三种项羽的诗歌“力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何,虞姬虞姬奈若何”可以体会到项羽英雄末路,心境悲伤,对失败充满了不甘的心境。

(3)根据材料四中的诗歌“生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。”可以概括出后人心中的项羽是充满了英雄豪迈,宁死不屈,浩气长存人物。

(4)根据所学知识可知,与项羽有关的故事有巨鹿之战时破釜沉舟。巨鹿之战中项羽担任了援赵大军的主帅,下令士兵每人带足三天的口粮,然后又下令砸碎全部行军做饭的锅。将士们都愣了,项羽说:“没有锅,我们可以轻装前去,立即挽救危在旦夕的赵国!至于吃饭嘛,让我们到章邯军营中取锅做饭吧!”大军渡过了漳河,项羽又命令士兵把渡船全都砸沉,同时烧掉所有的行军帐篷。战士们一看退路没了,这场仗如果打不赢,就谁也活不成了。项羽指挥楚军很快包围了王离的军队,同秦军展开了9次激烈的战斗,渡河的楚军无不以一当十,以十当百,个个如下山猛虎,个个都奋勇拼杀。沙场之上,烟尘蔽日,杀声震天。楚军将士越斗越猛,直杀得山摇地动,血流成河。经过多次交锋,楚军终于以少胜多,把秦军打得大败,杀死了秦将苏角,俘虏了王离,涉间被打得走投无路,放火自焚而死,章邯带着残兵败将急忙后退。那些旧贵族派来的援军,看到项羽大获全胜,又是佩服,又是害怕。从此项羽就做了上将军,诸侯的军队都归他统率。

29.【答案】(1)西汉初年;景象:经济萧条,到处是残破荒凉的景象。原因:秦的暴政和秦末长期的战乱。

(2)重视农业(或者以农为本)。汉文帝、景帝注重农业生产,提出以农为本,要求各级官吏关心农桑,并进一步减轻赋税和徭役,把田赋降到三十税一等。“文景之治”。

(3)统治阶级要想国家长治久安,繁荣富强,一定要轻徭薄赋,减轻农民负担,重视发展生产,提倡勤俭节约。

(4)大力发展农业科技;提高农民素质;坚持实施富农政策等。(答出一条言之有理即可)

【解析】(1)第一问依据所学可知,西汉初年。第二问依据所学可知,西汉初年经济萧条,到处是残破荒凉的景象。主要是秦的暴政和秦末长期的战乱。

(2)第一问依据所学可知,材料反映了汉文帝和汉景帝的重视农业政策;第二问依据所学可知,汉文帝、景帝注重农业生产,提出以农为本,要求各级官吏关心农桑,并进一步减轻赋税和徭役,把田赋降到三十税一等;第三问依据所学可知,历史上称汉文帝和汉景帝的统治为“文景之治”;

(3)开放性题目,统治阶级要想国家长治久安,繁荣富强,一定要轻徭薄赋,减轻农民负担,重视发展生产,提倡勤俭节约。

(4)属开放性问题,言之有理即可。大力发展农业科技;提高农民素质;坚持实施富农政策等。

30.【答案】(1)分封制;亲属、功臣

(2)郡县制;

(3)颁布推恩令;

(4)统一货币、度量衡

(5)焚书坑儒;钳制了思想,摧残了文化。

(6)罢黜百家,独尊儒术;确立了儒学在思想文化领域和政治生活中的特殊地位,断绝了研读其他学说的人求取功名利禄之路。(或:使儒家思想成为二千多年封建社会的正统思想)

(7)巩固自己统治。

【解析】(1)西周实行分封制的目的是为了巩固封建统治。周天子把土地和平民、奴隶分封给亲属、功臣,让他们当诸侯。诸侯必须服从周天子的命令,向天子交纳贡品,平时镇守疆土,战时带兵随从天子作战。西周通过分封诸侯,开发了边疆地区,加强了统治,成为一个强盛的国家。

(2)依据已学知识可知,西周由于实行分封制,导致出现了诸侯割据争战的局面,因此秦朝废除分封制,实行郡县制,由国君直接派官吏治理。秦朝的郡县制,加强了中央集权。

(3)结合课本所学分析,汉武帝为了实现大一统,接受主父偃的建议,推行“推恩令”,就是下令允许诸王将自己的封地分封给子弟,建立较小的侯国。这项措施,加强了中央集权。

(4)政治上创立了一套封建专制主义中央集权制度;经济文化上统一文字、货币和度量衡;思想上焚书坑儒;还包括军事方面的北击匈奴,修筑长城;修建灵渠,统一越族地区;在边疆地区设置郡县,巩固边防等。

(5)依据已学知识可知,为了加强思想控制,秦始皇采纳李斯的的建议,实行焚书坑儒。焚书坑儒加强了思想控制,维护了统一的集权政治,进一步排除不同的政治思想和见解,但钳制了思想,摧残了文化。

(6)经过汉初的休养生息,汉朝国力强盛起来,汉武帝作为有雄才大略的皇帝,采取了一系列措施,强化了大一统的统治。在思想上,面对诸子百家的各派人物还很活跃,不利于中央集权的局面,汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,把儒家学说作为封建正统思想,排斥其他各家学说。

(7)西周实行分封制的目的是为了巩固封建统治。秦朝的郡县制,加强了中央集权。汉武帝推行“推恩令”,加强了中央集权。焚书坑儒加强了思想控制,维护统一的集权政治。“罢黜百家,独尊儒术”,加强了中央集权。所以上述材料措施实施的根本目的是:巩固自己统治。

一、选择题(每小题只有一个正确答案)

1.东汉中后期,政治黑暗的主要原因是( )

A. 皇帝任用贪官污吏 B. 土地兼并严重 C. 罢黜百家、独尊儒术 D. 宦官和外戚交替专权

2.当代史学研究者在评价我国古代的“丝绸之路”时称:“在长达一千多年的时间里,它把黄河文明、恒河文明、两河文明和希腊文明等诸多人类文明最重要的起源地,串联在了一起,被喻为世界历史展开的主轴。”那么,这一“主轴”的起点是( )

A. 秦朝的咸阳 B. 西汉的长安 C. 东汉的洛阳 D. 宋朝的东京

3.我国人民在科技创新的同时不忘记资源回收与再生利用这种环保理念,下列哪一个人的创新过程体现出了这一点( )

A. 蔡伦改进造纸术 B. 毕升发明活字印刷

C. 侯德榜发明侯氏制碱法 D. 袁隆平发明杂交水稻

4.东汉末年爆发的一场有准备、有组织的农民起义是( )

A. 国人暴动 B. 陈胜、吴广起义 C. 绿林赤眉大起义 D. 黄巾起义

5.丝绸之路是闻名世界的东西方交通要道,它开创于( )

A. 战国 B. 秦朝 C. 西汉 D. 东汉

6.《史记》记载:天下的事情无论大小都由皇帝(秦始皇)一人决断,以至于皇帝用秤来称量奏章……这表明当时主要的书写材料应是( )

A. 帛 B. 竹木简 C. 龟甲 D. 纸

7.中学生丁忞和丁澄为完成老师布置的“学习与探究”活动开展了历史考察,他俩考察了下列四大建筑,其中属佛教建筑的是( )

A. 陕西韩城太史祠 B. 河南洛阳白马寺

C. 四川成都青城山 D. 福建泉州老君像

8.结束西汉政权的是( )

A. 刘秀 B. 刘邦 C. 王莽 D. 梁冀

9.西汉王朝在政治、经济、思想方面实现了大一统,开始进入鼎盛时期,是在( )

A. 汉高祖时候 B. 汉文帝时候 C. 汉景帝时候 D. 汉武帝时候

10.汉武帝以后,地方上的诸侯国越分越小,实力大减,无力和中央抗衡。下图中这种现象的出现与下列哪项措施的关系最密切( )

A. “罢黜百家,独尊儒术” B. 实行“推恩令”

C. 连年征战 D. 实行郡县制

11.丝绸之路是中外联系的纽带,沟通中西的桥梁,被称为流动的“文化运河”。2014年我国的《政府工作报告》中指出,将“抓紧规划建设丝绸之路经济带”。不应处于此“经济带”的是( )

A. 陕西西安 B. 河西走廊 C. 新疆地区 D. 黑龙江省

12.今天我们强调要以“以德治国”,而西汉重视“以德化民”是在( )

A. 高祖时期 B. 文景时期 C. 武帝时期 D. 光武帝时

13.2012年5月,疆独分子热比娅在日本期间奴颜卑膝地乞求日本右翼分子买下新疆,受到国际舆论的谴责。新疆是我国神圣不可分割的领土,早在( )时期即归属中央政府统辖。

A. 西汉 B. 东汉 C. 唐朝 D. 元朝

14.为麻醉人民,统治者欢迎与扶持佛教的主要原因是下列教义中的哪一点( )

A. 灵魂可以脱离肉体永远存在,转生来世

B. 人的今生忍受一切苦难,来世可以得到幸福

C. 修身养性,得道成仙

D. 修炼方术,炼制丹药

15.秦始皇和汉武帝为我国统一的多民族封建国家的建立和发展做出了重要的贡献。下列属于他们巩固统一的共同点是( )

A. 建立皇帝制度 B. 罢黜百家,独尊儒术

C. 加强对地方的控制 D. 修筑长城,北击匈奴

16.虽然千年的历史风雨将秦长城剥蚀成了断垣残基,但其仍以苍苍莽莽的气势,威武雄浑的壮阔,浓缩成了一种厚实的文化积淀,以永恒的苍凉和悲壮,永远留在华夏文明的史册里。秦长城在当时的主要功能体现在( )

A. 扩大秦朝疆域 B. 炫耀国威 C. 划定国界 D. 军事防御工程

17.下列表述准确无误的是 ( )

A. 西汉宦官蔡伦改进了造纸术 B. 东汉宦官蔡伦改进了造纸术

C. 西汉宦官蔡伦发明了造纸术 D. 东汉宦官蔡伦发明了造纸术

18.推翻秦朝建立西汉的是( )

A. 陈胜 B. 吴广 C. 项羽 D. 刘邦

19.史学研究者在评价它时称“在长达一千多年的时间里,它把黄河、恒河、两河和希腊文明等诸多人类文明最重要的起源地,串联在了一起。被喻为世界历史展开的主轴。”这里的它是指( )

A. 丝绸之路 B. 新航路 C. 郑和下西洋 D. 张骞通西域

20.中国与欧洲进行经济文化交流,最早是通过下列哪种途径进行的( )

A. 汉武帝对匈奴的战争 B. 丝绸之路 C. 新航路的开辟 D. 郑和下西洋

21.西汉初年,统治者采取轻徭薄赋发展生产的措施,其根本目的是( )

A. 吸取秦亡的教训 B. 减轻人民的负担 C. 发展生产 D. 巩固封建统治

22.下列历史事件中,发生在西汉时期的是( )

A. 班超经营西域 B. 张骞出使西域 C. 甘英出使大秦 D. 大秦遣使来汉

23.与秦末农民战争有关的两个成语故事是( )

①破釜沉舟 ②草木皆兵 ③斩木为兵,揭竿而起 ④草船借箭

A. ①③ B. ②③ C. ②④ D. ①④

24.“发如韭,剪复生;头如鸡,割复鸣;吏不必可畏,小民从来不可轻。”这首歌谣流传于( )

A. 西周 B. 东汉 C. 西汉 D. 秦朝

25.丝绸之路是闻名世界的交通要道。这主要是指它( )

A. 加强了对西域地区的管辖 B. 促进了东西方的经济和文化交流

C. 使中国与欧洲有了直接的往来 D. 使中华文明为世界做出了贡献

二、非选择题

26.在我国统一多民族国家的形成发展时期,秦始皇汉武帝无疑作出了巨大贡献,前无古人的巨大功业使之成为我国历史发展道路上的高峰,请你结合所学知识,完成下列问题。

(1)秦始皇与汉武帝为加强中央集权君主专制都采取过很多措施,其中为解决地方分裂势力,两人采取的措施是什么?

(2)为加强思想控制,秦始皇与汉武帝分别采取了什么措施?就其本质而言是否相同,为什么?

27.阅读材料,回答问题。

材料一 “秦始皇接受李斯的建议,发布焚书令,规定除政府外,民间只可收藏医药、占卜和种植等书,其余一律集中焚毁。他又把暗中诽谤他的儒生400多人,全部活埋。”

材料二 “凡不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并用。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

(1)材料一中反映的内容在历史上被称为什么?

(2)秦始皇这样做目的是什么?有什么危害?

(3)材料二中董仲舒向汉武帝提出什么建议?

(4)汉武帝这样做目的是什么?

(5)试比较两位皇帝做法的异同点?

28.阅读下列材料,回答问题。

材料一 项羽年少时曾见秦始皇巡视会稽(古地名),见其阵势威武,而周围的老百姓都很敬畏,于是说:彼可取而代之(意思说秦始皇也可以被取代)。他叔叔项梁大惊,掩住他的口说:不能乱说,这是要诛灭全族的。

材料二 项羽年少时,读书不成;学剑,又不成。他叔叔项梁很生气,项羽说:读书只能记记人的名姓而已,学剑只能抵挡一个人,我要学习打败千军万马的本领。项梁于是教他兵法,项羽很高兴,但依然是会一点点就不肯再学了。

材料三 后来项羽和刘邦争天下,被汉军围在垓下,自度不能脱身,怜然作诗一首:力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何,虞姬虞姬奈若何。后杀出重围至乌江却又不肯一个人过江东,于是自刎而亡。

材料四 生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。

——宋·李清照

(1)读完上面的历史故事,你觉得项羽是一个什么样的历史人物?

(2)诗歌最能描写一个人的心灵世界,历史材料三中项羽吟唱的诗歌,表达了他怎样的心情和内心世界?

(3)材料四是后人对项羽的一个评价,这首诗歌颂了项羽什么品质?

(4)请你在下面再写一个关于项羽的历史故事。

29.阅读下列材料,回答问题。

材料一民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。……自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。

——《汉书》

材料二农,天下之大本也,民所恃以生也。

——汉文帝

材料三农,天下之本也。黄金、珠玉,饥不可食,寒不可衣……令郡国务劝农桑。

——汉景帝

材料四坚持强农惠农政策不减弱,推进农村全面小康建设不松动,加快发展现代农业,加快促进农民增收,加快建设社会主义新农村,不断巩固和发展农业农村好形势。

——《中共中央国务院关于落实和发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》

(1)材料一反映的是什么时期的什么景象?造成这一景象的主要原因是什么?

(2)材料二、三反映了汉文帝和汉景帝的什么思想?在实践中他们的哪些措施体现了这一思想?历史上称他们的统治为什么?

(3)通过对材料一、二、三的分析,我们应该吸取什么经验教训?

(4)结合材料四,请你为当前的农村全面小康建设提一项建议。

30.历史,简称史,一般指人类社会历史,它是记载和解释一系列人类活动进程的历史事件的一门学科。中国古代涌现出一大批杰出人物在历史上做出重要贡献,如周武王、秦始皇、汉武帝,让我们走进他们的世界。

政治篇:

材料一:周公……兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。

材料二:始皇曰:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也。而求其宁息,岂不难哉!”廷尉议是。

材料三:据《汉书·诸侯王表》记载:西汉建立之初,吸收了秦朝灭亡的教训,把土地分封给同姓王,后来随着诸侯王实力的膨胀,小诸侯贪赃枉法,大诸侯甚至发动叛乱,与中央对抗,严重威胁到国家的统一。

(1)材料一说明西周实行什么政治制度?受封的主要是什么人?

(2)据材料二判断为避免“天下共苦战斗不休”,秦始皇高瞻远瞩地在地方管理制度上采取了什么创新制度?

(3)汉武帝是如何解决材料三反映的问题的?

经济篇:

材料四:有一个秦国人在国内做了一条长裤。他去齐国的时候又叫齐国的裁缝做同样尺寸的裤子,取货时发现:竟然是短裤!付款时裁缝又拒收她的圆形货币而要他付刀币。

(4)材料四中的问题秦始皇是怎样解决的?

思想篇:

材料五:“秦始皇接受李斯的建议,发布焚书令,规定除政府外,民间只可收藏医药、占卜和种植等书,其余一律集中焚毁。他又把暗中诽谤他的儒生400多人,全部活埋。”

材料六:臣愚以为诸不在六艺之科,孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。

——《汉书·董仲舒传》

(5)据材料五概括秦始皇在思想方面采取的措施是什么?有何影响?

(6)材料六董仲舒向汉武帝提出了什么建议?汉武帝采纳后产生了怎样的深远影响?

总结:

(7)根据上述材料分析他们实施这些措施的根本目的。

答案解析

1.【答案】D

【解析】本题主要考查东汉中后期,政治黑暗的主要原因.东汉后期,外戚、宦官的权力的起伏消长,成为了东汉后期政治的一大特点.皇帝年幼登基后,一般由皇太后主持朝政,太后依靠父兄辅政,久而久之形成了外戚专权.皇帝成年后,又结纳身边的宦官开始争夺大权,又导致了宦官专权.东汉中后期,政治黑暗的主要原因是外戚和宦官专权.故选D.

2.【答案】B

【解析】依据已学知识可知,在西汉张骞通西域的基础上,开创了丝绸之路。古代的“丝绸之路”,从长安出发,经河西走廊、今新疆地区,运到西亚,再转运欧洲。“丝绸之路”的起点是西汉的长安,成为横穿欧亚的陆上交通要道。故选B。

3.【答案】A

【解析】根据所学知识,东汉宦官蔡伦用破布、树皮、麻头、废鱼网等为原料改进了造纸术,这些原料是对资源的回收和再利用,体现了资源回收与再生利用这种环保理念,B是毕升对印刷术的改进,C是侯德榜打破了西方制碱技术的垄断,D袁隆平,这位“杂交水稻之父”,在1973年率领科研团队开启了杂交水稻王国的大门,在数年的时间内就解决了十多亿人的吃饭问题,有力地回答了世界“谁来养活中国”的疑问,因此B、C、D三项都不具备资源回收和再利用的环保理念,本题选A。

4.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,东汉末年是张角领导的起义军,以黄巾包头起义军称黄巾军,这次起义史称“黄巾起义”,选项D符合题意;而选项A国人暴动,发生在西周时期,不符合题意;选项B陈胜、吴广起义,发生在秦朝末年,不符合题意;选项C绿林赤眉大起义,是西汉末年王莽篡权时发生的农民起义,不符合题意。因此只有选项D符合题意,故选D。

5.【答案】C

【解析】根据所学可知,汉武帝时期派遣张骞出使西域,在第二次出使西域时带去了大量的牛羊和丝绸,从此汉朝和西域的交往日趋频繁,形成了一条沟通中西的路上要道。从而形成了后来的丝绸之路。故选C。

6.【答案】B

【解析】秦始皇时期,书写用的工具是竹木简,到西汉后期人们才发明了纸。

7.【答案】B

【解析】河南洛阳的白马寺是我国第一座寺庙。

8.【答案】C

【解析】结合所学知识可知,公元9年,外戚王莽夺取西汉政权,改国号为新朝。刘秀是东汉的建立者,刘邦是西汉的建立者,梁冀是东汉的外戚、权臣。C符合题意,故选C。

9.【答案】D

【解析】结合所学知识可知, 汉武帝时中国历史上一位具有雄才大略的皇帝,他在位的五十多年里,西汉国力最为强盛。他破格任用的人才,采取的一系列措施进行改革,政治、经济、军事、思想文化的大一统逐渐巩固,加强了中央集权,使西汉出现了封建大一统的鼎盛局面。因此只有选项D符合题意,故选D。

10.【答案】B

【解析】根据题干信息“图示反映的是汉武帝削弱诸侯王国的势力,加强中央集权”,结合所学知识可知,汉武帝以后,地方上的诸侯国越分越小,实力大减,无力和中央抗衡。这种现象的出现与汉武帝实行的推恩令有关。汉武帝时期,王国势力的发展严重威胁着中央政权的统治,为了削弱王国势力,汉武帝接受建议,颁布“推恩令”,王国被分割成许多小侯国,实力大大减弱。因此只有选项B符合题意,故选B。

11.【答案】D

【解析】汉朝时期,张骞开辟的一条商路,路线为:从长安出发,往西经河西走廊,今新疆境内,到达中亚、西亚,直至欧洲。很明显黑龙江不在这条路线上。故本题答案选D。

12.【答案】B

【解析】依据所学可知,经历了秦末农民起义和四年的楚汉之争,西汉初年,经济凋敝。为了巩固封建统治,西汉初年,统治者了采取轻徭薄赋,发展生产的措施,文景时期重视“以德化民”,B项符合题意,故此题选B。

13.【答案】A

【解析】公元前60年,西汉在西域设置西域都护,总管西域军政事务。从此,今新疆地区开始隶属中央政府统辖,新疆成为我国领土神圣不可分割的一部分。故本题答案选A。

14.【答案】B

【解析】统治者扶植宗教是因为宗教能够服务于其政治的需要,通过思想控制达到维护统治的目的,所以选B。

15.【答案】C

【解析】秦始皇通过郡县制,汉武帝通过推恩令加强对地方的控制,故选C。

16.【答案】D

【解析】依据已学知识可知秦始皇让蒙恬负责,修筑了西起临洮,东至辽东的城防,蜿蜒万余里,用来抵御匈奴,这就是闻名中外的“万里长城”,是我国古代劳动人民智慧和独创性的象征,由此分析D项符合题意,故选D。

17.【答案】B

【解析】西汉时期,劳动人民发明了纸。东汉宦官蔡伦在前人经验的基础上,改进了造纸术。

18.【答案】D

【解析】中国历史上第一次大规模的农民起义是陈胜、吴广起义。最终公元前207年农民起义军领袖刘邦正式接受秦朝统治者投降,秦朝宣告灭亡。

19.【答案】A

【解析】材料中“在长达一千多年的时间里,它把黄河、恒河、两河和希腊文明等诸多人类文明最重要的起源地,串联在了一起。”说明丝绸之路沟通了亚洲中部,西亚以及西欧文明之间的联系,所以答案选A 。

20.【答案】B

【解析】联系已学知识可知,张骞出使西域后,汉朝的使者、商人以及西域的使者、商人把中国的丝和丝织品,从长安通过河西走廊、今新疆地区运往西亚,再转运到欧洲,又把西域各国的奇珍异宝输入中国内地,这是历史上著名的丝绸之路,也是中国与欧洲进行经济文化交流的最早途径,故选B。

21.【答案】D

【解析】依据所学可知,经历了秦末农民起义和四年的楚汉之争,西汉初年,经济凋敝。为了巩固封建统治,西汉初年,统治者了采取轻徭薄赋,发展生产的措施,D项符合题意,故此题选D。

22.【答案】B

【解析】张骞出使西域发生在西汉汉武帝时期,班超经营西域、甘英出使大秦、大秦遣使来汉均是在东汉时期,故选B。

23.【答案】A

【解析】与秦末农民战争有关的两个成语故事是“破釜沉舟”和“斩木为兵”,揭竿而起。故本题选A。

24.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,“吏不必可畏,小民从来不可轻”道出了农民誓死抗争的心声,东汉王朝的腐朽统治,严重破坏了社会生产力,这首东汉末年歌谣的出现,预示着农民革命的大风暴即将到来。因此只有选项B符合题意,故选B。

25.【答案】B

【解析】丝绸之路是汉朝时期形成的闻名世界的交通要道,加强了汉朝与西域地区的联系,促进了东西方的经济和文化交流,C、D项的内容都蕴含在B项之中。

26.【答案】(1)秦始皇——郡县制;汉武帝——推恩令。

(2)秦始皇——焚书坑儒;汉武帝——罢黜百家,独尊儒术;二者的本质相同,都是通过对思想文化的控制,维护统治,从而加强中央集权。

【解析】(1)结合课本所学分析,秦始皇为了适应新的统一形势,加强封建统治,创立了一套封建专制主义的中央集权制度,在地方上,废除分封制,推行郡县制,分天下为36郡,郡下设县,郡县制的推行,在我国历史上影响深远;汉武帝时期,为了加强中央集权,削弱王国势力,实行推恩令,下令允许诸王将自己的封地分给子弟,建立较小的侯国。

(2)结合课本所学分析,为了加强思想控制,秦始皇接受丞相李斯的建议实施焚书坑儒,汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,就是把儒家学说作为封建正统思想。尽管秦始皇和汉武帝对待儒家学说的态度不同,但是本质是相同的,都是通过对思想文化的控制,维护统治,从而加强中央集权。

27.【答案】(1)焚书坑儒;

(2)加强思想统治(也可以写成巩固统一)。钳制了思想,摧残了文化;

(3)罢黜百家,独尊儒术;

(4)统一言论和思想(写巩固统一也可以);

(5)两个事件的目的和实质是相同的;都是为了加强中央集权,都是文化专制主义的表现。两个事件的方式和结果不同:秦始皇采用法家思想,对其他的思想文化进行极粗暴野蛮的破坏,结果并未能巩固统治反而加速了秦的灭亡。汉武帝独尊儒术,以儒学为正统,促进了统一的形成与巩固。

【解析】(1)根据材料一“……一律焚烧……全部活埋”可知,这是秦朝历史上的焚书坑儒;

(2)根据秦朝大一统的目的可知,秦始皇“焚书坑儒”是为了加强思想专制,巩固统一,巩固秦朝的政治统治;最终钳制了思想,摧残了文化。

(3)根据材料二“六艺”是指《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》。是中国古代儒家要求学生掌握的六种基本才能。董仲舒是儒家学派,他向汉武帝提出了“罢黜百家,独尊儒术”。

(4)汉武帝在思想上实行“罢黜百家,独尊儒术”,以儒家思想作为封建正统思想,目的是为了统一言论和思想。

(5)秦朝实行“焚书坑儒”,西汉实行“罢黜百家,独尊儒术”,二者的根本着眼点是相同的;都是加强君主专制统治。至于不同点,秦朝焚书坑儒是为了宣扬法家,西汉罢黜百家是尊儒。即采取的具体手段和措施的不同。结果也不一样,始皇采用法家思想,对其他的思想文化进行极粗暴野蛮的破坏,结果并未能巩固统治反而加速了秦的灭亡。汉武帝独尊儒术,以儒学为正统,促进了统一的形成与巩固。

28.【答案】(1)项羽是一个有豪气而又勇武,少智粗犷但不乏人性的历史人物,可谓个性鲜明。(根据材料言之有理即可)

(2)英雄末路,心境悲伤,对失败充满了不甘。

(3)英雄豪迈,宁死不屈,浩气长存。

(4)巨鹿之战时破釜沉舟。

【解析】(1)根据四则材料的内容。可以概括出项羽是一个有豪气而又勇武,少智粗犷但不乏人性的历史人物,可谓个性鲜明。言之有理即可。

(2)根据材料三种项羽的诗歌“力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何,虞姬虞姬奈若何”可以体会到项羽英雄末路,心境悲伤,对失败充满了不甘的心境。

(3)根据材料四中的诗歌“生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。”可以概括出后人心中的项羽是充满了英雄豪迈,宁死不屈,浩气长存人物。

(4)根据所学知识可知,与项羽有关的故事有巨鹿之战时破釜沉舟。巨鹿之战中项羽担任了援赵大军的主帅,下令士兵每人带足三天的口粮,然后又下令砸碎全部行军做饭的锅。将士们都愣了,项羽说:“没有锅,我们可以轻装前去,立即挽救危在旦夕的赵国!至于吃饭嘛,让我们到章邯军营中取锅做饭吧!”大军渡过了漳河,项羽又命令士兵把渡船全都砸沉,同时烧掉所有的行军帐篷。战士们一看退路没了,这场仗如果打不赢,就谁也活不成了。项羽指挥楚军很快包围了王离的军队,同秦军展开了9次激烈的战斗,渡河的楚军无不以一当十,以十当百,个个如下山猛虎,个个都奋勇拼杀。沙场之上,烟尘蔽日,杀声震天。楚军将士越斗越猛,直杀得山摇地动,血流成河。经过多次交锋,楚军终于以少胜多,把秦军打得大败,杀死了秦将苏角,俘虏了王离,涉间被打得走投无路,放火自焚而死,章邯带着残兵败将急忙后退。那些旧贵族派来的援军,看到项羽大获全胜,又是佩服,又是害怕。从此项羽就做了上将军,诸侯的军队都归他统率。

29.【答案】(1)西汉初年;景象:经济萧条,到处是残破荒凉的景象。原因:秦的暴政和秦末长期的战乱。

(2)重视农业(或者以农为本)。汉文帝、景帝注重农业生产,提出以农为本,要求各级官吏关心农桑,并进一步减轻赋税和徭役,把田赋降到三十税一等。“文景之治”。

(3)统治阶级要想国家长治久安,繁荣富强,一定要轻徭薄赋,减轻农民负担,重视发展生产,提倡勤俭节约。

(4)大力发展农业科技;提高农民素质;坚持实施富农政策等。(答出一条言之有理即可)

【解析】(1)第一问依据所学可知,西汉初年。第二问依据所学可知,西汉初年经济萧条,到处是残破荒凉的景象。主要是秦的暴政和秦末长期的战乱。

(2)第一问依据所学可知,材料反映了汉文帝和汉景帝的重视农业政策;第二问依据所学可知,汉文帝、景帝注重农业生产,提出以农为本,要求各级官吏关心农桑,并进一步减轻赋税和徭役,把田赋降到三十税一等;第三问依据所学可知,历史上称汉文帝和汉景帝的统治为“文景之治”;

(3)开放性题目,统治阶级要想国家长治久安,繁荣富强,一定要轻徭薄赋,减轻农民负担,重视发展生产,提倡勤俭节约。

(4)属开放性问题,言之有理即可。大力发展农业科技;提高农民素质;坚持实施富农政策等。

30.【答案】(1)分封制;亲属、功臣

(2)郡县制;

(3)颁布推恩令;

(4)统一货币、度量衡

(5)焚书坑儒;钳制了思想,摧残了文化。

(6)罢黜百家,独尊儒术;确立了儒学在思想文化领域和政治生活中的特殊地位,断绝了研读其他学说的人求取功名利禄之路。(或:使儒家思想成为二千多年封建社会的正统思想)

(7)巩固自己统治。

【解析】(1)西周实行分封制的目的是为了巩固封建统治。周天子把土地和平民、奴隶分封给亲属、功臣,让他们当诸侯。诸侯必须服从周天子的命令,向天子交纳贡品,平时镇守疆土,战时带兵随从天子作战。西周通过分封诸侯,开发了边疆地区,加强了统治,成为一个强盛的国家。

(2)依据已学知识可知,西周由于实行分封制,导致出现了诸侯割据争战的局面,因此秦朝废除分封制,实行郡县制,由国君直接派官吏治理。秦朝的郡县制,加强了中央集权。

(3)结合课本所学分析,汉武帝为了实现大一统,接受主父偃的建议,推行“推恩令”,就是下令允许诸王将自己的封地分封给子弟,建立较小的侯国。这项措施,加强了中央集权。

(4)政治上创立了一套封建专制主义中央集权制度;经济文化上统一文字、货币和度量衡;思想上焚书坑儒;还包括军事方面的北击匈奴,修筑长城;修建灵渠,统一越族地区;在边疆地区设置郡县,巩固边防等。

(5)依据已学知识可知,为了加强思想控制,秦始皇采纳李斯的的建议,实行焚书坑儒。焚书坑儒加强了思想控制,维护了统一的集权政治,进一步排除不同的政治思想和见解,但钳制了思想,摧残了文化。

(6)经过汉初的休养生息,汉朝国力强盛起来,汉武帝作为有雄才大略的皇帝,采取了一系列措施,强化了大一统的统治。在思想上,面对诸子百家的各派人物还很活跃,不利于中央集权的局面,汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,把儒家学说作为封建正统思想,排斥其他各家学说。

(7)西周实行分封制的目的是为了巩固封建统治。秦朝的郡县制,加强了中央集权。汉武帝推行“推恩令”,加强了中央集权。焚书坑儒加强了思想控制,维护统一的集权政治。“罢黜百家,独尊儒术”,加强了中央集权。所以上述材料措施实施的根本目的是:巩固自己统治。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史