人教部编版初中历史七年级下册第三单元 统一多民族国家的巩固与发展 单元测试题(解析版)

文档属性

| 名称 | 人教部编版初中历史七年级下册第三单元 统一多民族国家的巩固与发展 单元测试题(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 172.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-01-05 07:52:09 | ||

图片预览

文档简介

第三单元 统一多民族国家的巩固与发展 单元测试题

一、选择题(每小题只有一个正确答案)

1.“杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闯王,闯王来时不纳粮。”这是明末人民对起义军的热烈响应,这里的“闯王”是指( )

A.陈胜 B.吴广 C.张献忠 D.李自成

2.统一女真各部的杰出首领是( )

A.朱棣 B.朱元璋 C.努尔哈赤 D.皇太极

3.明朝建立的时间是( )

A.1367.年 B.1345.年 C.1384.年 D.1368.年

4. 18世纪中期,清朝政府平定回部大小和卓兄弟叛乱( )

A.重新统一了蒙古 B.维护了多民族国家的统一

C.稳定了西藏政局 D.加强了对黑龙江地区的管辖

5.1553年,在我国澳门攫取居住权的国家是:( )

A.葡萄牙 B.西班牙 C.英国 D.荷兰

6.诗句“开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基。”出自明清时期哪位民族英雄( )

A.康熙帝 B.郑成功 C.郑和 D.戚继光

7.“他的第一次远航,比哥伦布首航美洲早八十七年,比达?伽马开辟东方新航路早九十三年,比麦哲伦从美洲航行到菲律宾早一百一十六年。”据材料可以看出“他”的远航的特点是( )

A.时间早 B.航程远 C.历时长 D.规模大

8.《饥饿的盛世:乾隆时代的得与失》中写到:“乾隆盛世是逆人类文明主流的产物。皇帝是整个国家的神经中枢,官僚体系的精神状态就是皇帝一个人精神状态的放大。”材料的主要意图是( )

A.谴责西方列强对中国的侵略 B.提示封建专制违背民主潮流

C.批判乾隆盛世的虚假性 D.抨击封建思想对人们的毒害

9.郑和下西洋堪称世界航海史上的壮举,加强了明朝与亚非各国的友好往来。郑和船队回航时带回来的物品主要有( )

①茶叶 ②象牙 ③丝绸 ④香料

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

10.某校历史兴趣小组准备以“古代封建统治者加强思想控制的措施”为主题办一期黑板报,同学们纷纷投稿。其中无法通过小组长审核的是( )

A.漫话“焚书坑儒” B.汉武帝与“罢黜百家,独尊儒术”

C.张骞与丝绸之路 D.清朝“文字狱”之我见

11.从丞相制度的演化与变迁,可以看到封建专制制度因时而动地特性。中国古代设丞相与废丞相的两个皇帝是( )

A.秦始皇、明太祖 B.秦始皇、明成祖 C.秦始皇、隋文帝 D.隋文帝、雍正帝

12.今年是西藏和平解放65周年,以下能证明“自古以来西藏与中央政府友好交往,中央政府有效管辖西藏”这一观点的史实有( )

①唐朝时将文成公主、金城公主嫁给吐蕃赞普,吐蕃与唐“和同为一家”

②清朝册封达赖、班禅

③1727年清政府设置驻藏大臣

④清军平定大小和卓叛乱

⑤土尔扈特部回归祖国

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.②④⑤

13.元、明、清三个朝代在许多方面有相似之处,主要表现为( )

①实行中央集权的政治制度 ②加强各民族之间的联系

③结束分裂局面实线大一统 ④由少数民主建立的政权

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

14.我国封建社会明清时期的特点的是( )

A.封建国家分裂,大融合 B.封建社会经济繁荣发展

C.民族进一步融合,封建经济继续发展 D.封建社会逐步走向衰落

15.中华民族传统文化的瑰宝中医药,越来越受到世界各国的重视和欢迎。下列人物中,对中国古代医学做出重大贡献的是( )

A.毕昇、郭守敬 B.宋应星、李时珍 C.蔡伦、张仲景 D.张仲景、李时珍

16.下列关于闭关政策的说法错误的是( )

A.清朝实行的完全禁止对外贸易的政策

B.闭关政策有防御西方殖民势力的一面

C.闭关政策不能从根本上抵挡殖民势力的侵略

D.闭关自守使中国更加远离世界发展的潮流

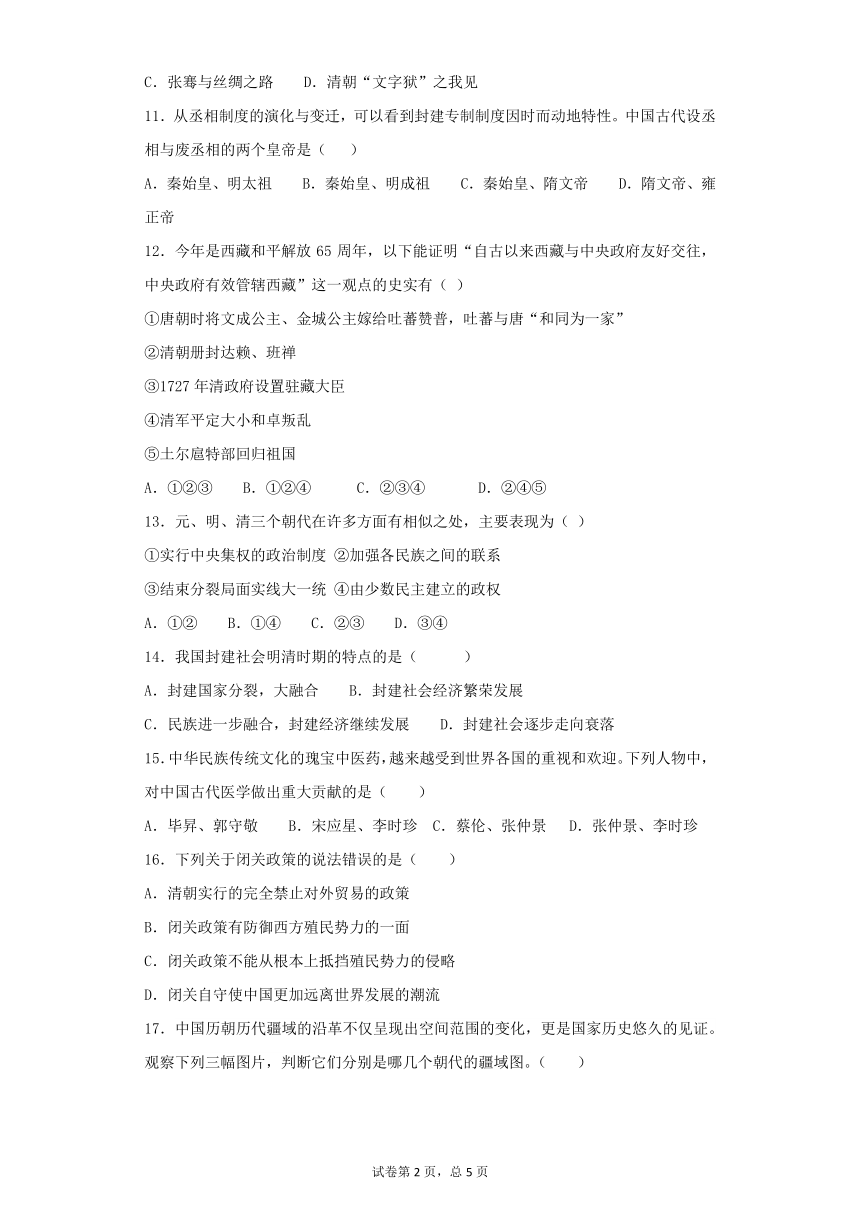

17.中国历朝历代疆域的沿革不仅呈现出空间范围的变化,更是国家历史悠久的见证。观察下列三幅图片,判断它们分别是哪几个朝代的疆域图。( )

A.图一秦朝 图三元朝 图四明朝 B.图一汉朝 图三元朝 图四明朝

C.图一汉朝 图三元朝 图四清朝 D.图一秦朝 图三元朝 图四清朝

18.新疆自古以来就是中国的领土,早在西汉时期,中央政府便设置西域都护,总管西域事务,标志新疆地区开始隶属中央政府的管辖。清朝乾隆时期管理新疆的措施是设置:( )

A.伊犁将军 B.盛京将军 C.驻藏大臣 D.乌里雅苏台将军

19.下列有关《本草纲目》的描述不正确的是 ( )

A.全书190多万字,共记载了1800多种药物

B.收录药方11000多个,比前人所收录的药方增加4倍

C.详细介绍药物的产地、形色、气味及其主要疗效

D.17世纪末传入日本和朝鲜

20.与明朝灭亡没有直接关系的是( )

A.吴三桂引清兵入关 B.土地兼并 C.农民起义 D.政治腐败

二、简答题

21.阅读下列材料:

材料一:匈奴是我国境内一个古老的游牧民族,兴起于蒙古高原上,以畜牧业为主,逐水草迁徙。农 业也有一定的发展,手工业中冶铁业居于重要地位。

材料二:何如一曲琵琶好,鸣镝无声五十年。

材料三:汉武帝时,国力强盛,组织了强大的骑兵部队,开始对匈奴 实行大规模的反击,夺取了河套和河西走廊地区。

请回答:

(1)匈奴是一个怎样的民族?

(2)材料二、三反映了汉与匈奴的哪两种关系?

(3)汉武帝时,抗击匈奴的两位将领是谁?结果怎样?

(4)哪一历史事件是汉匈两民族友好交往的佳话?

22.“汉武雄图载史篇,长城万里遍烽烟。何如一曲琵琶好,鸣镝无声五十年。”这几句诗描述了哪一历史事件?作者对此事件持何态度?

23.阅读下列材料:

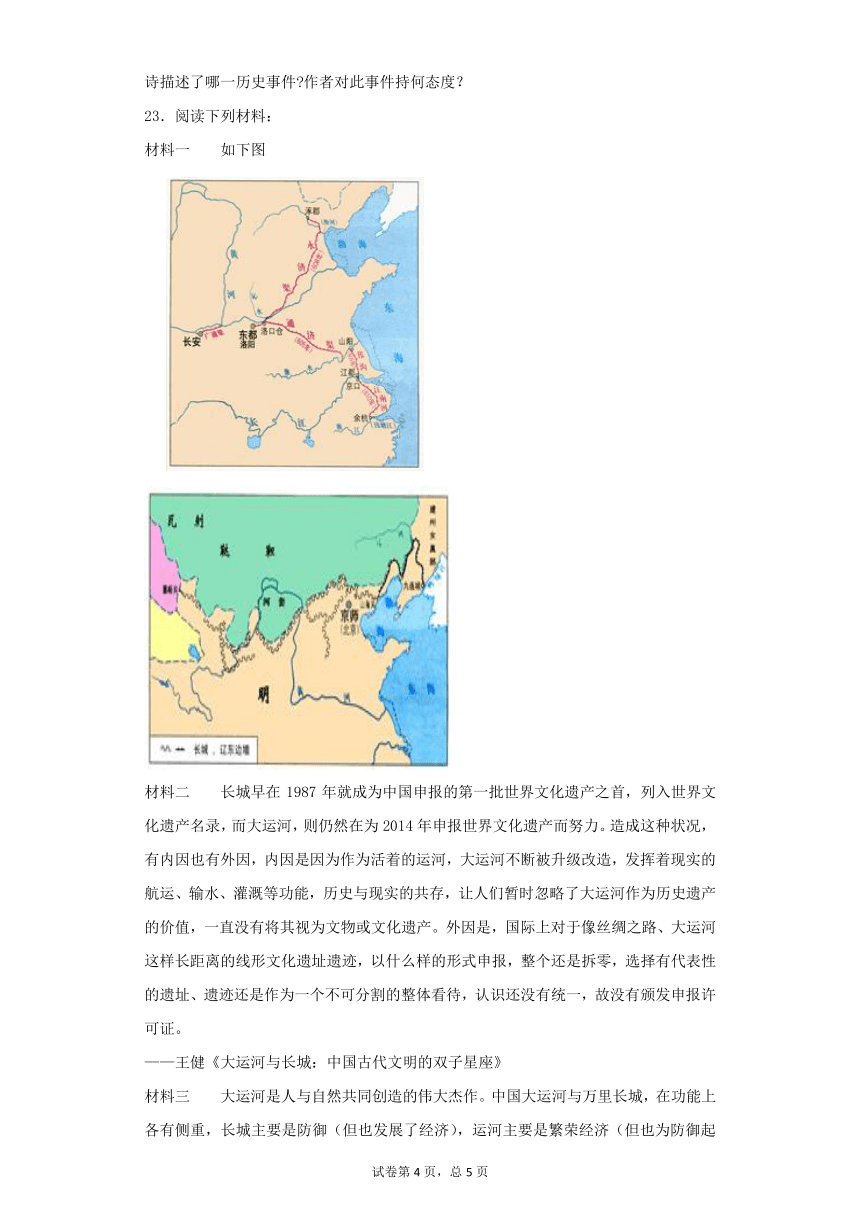

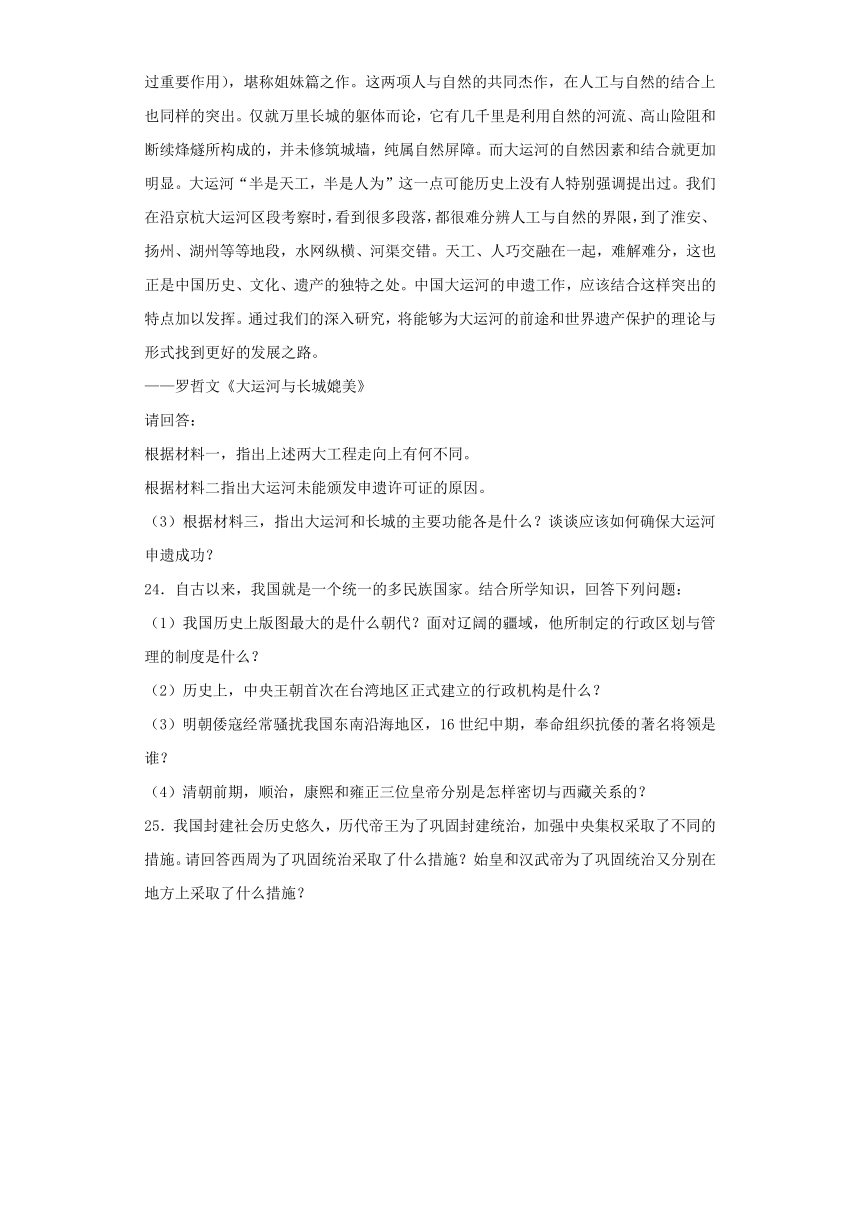

材料一 如下图

材料二 长城早在1987年就成为中国申报的第一批世界文化遗产之首,列入世界文化遗产名录,而大运河,则仍然在为2014年申报世界文化遗产而努力。造成这种状况,有内因也有外因,内因是因为作为活着的运河,大运河不断被升级改造,发挥着现实的航运、输水、灌溉等功能,历史与现实的共存,让人们暂时忽略了大运河作为历史遗产的价值,一直没有将其视为文物或文化遗产。外因是,国际上对于像丝绸之路、大运河这样长距离的线形文化遗址遗迹,以什么样的形式申报,整个还是拆零,选择有代表性的遗址、遗迹还是作为一个不可分割的整体看待,认识还没有统一,故没有颁发申报许可证。

——王健《大运河与长城:中国古代文明的双子星座》

材料三 大运河是人与自然共同创造的伟大杰作。中国大运河与万里长城,在功能上各有侧重,长城主要是防御(但也发展了经济),运河主要是繁荣经济(但也为防御起过重要作用),堪称姐妹篇之作。这两项人与自然的共同杰作,在人工与自然的结合上也同样的突出。仅就万里长城的躯体而论,它有几千里是利用自然的河流、高山险阻和断续烽燧所构成的,并未修筑城墙,纯属自然屏障。而大运河的自然因素和结合就更加明显。大运河“半是天工,半是人为”这一点可能历史上没有人特别强调提出过。我们在沿京杭大运河区段考察时,看到很多段落,都很难分辨人工与自然的界限,到了淮安、扬州、湖州等等地段,水网纵横、河渠交错。天工、人巧交融在一起,难解难分,这也正是中国历史、文化、遗产的独特之处。中国大运河的申遗工作,应该结合这样突出的特点加以发挥。通过我们的深入研究,将能够为大运河的前途和世界遗产保护的理论与形式找到更好的发展之路。

——罗哲文《大运河与长城媲美》

请回答:

根据材料一,指出上述两大工程走向上有何不同。

根据材料二指出大运河未能颁发申遗许可证的原因。

(3)根据材料三,指出大运河和长城的主要功能各是什么?谈谈应该如何确保大运河申遗成功?

24.自古以来,我国就是一个统一的多民族国家。结合所学知识,回答下列问题:

(1)我国历史上版图最大的是什么朝代?面对辽阔的疆域,他所制定的行政区划与管理的制度是什么?

(2)历史上,中央王朝首次在台湾地区正式建立的行政机构是什么?

(3)明朝倭寇经常骚扰我国东南沿海地区,16世纪中期,奉命组织抗倭的著名将领是谁?

(4)清朝前期,顺治,康熙和雍正三位皇帝分别是怎样密切与西藏关系的?

25.我国封建社会历史悠久,历代帝王为了巩固封建统治,加强中央集权采取了不同的措施。请回答西周为了巩固统治采取了什么措施?始皇和汉武帝为了巩固统治又分别在地方上采取了什么措施?

试卷第4页,总5页

参考答案

1.D

【解析】依据题干所给信息,结合所学知识可知,民谣中的“闯王”指的是李自成。由于他作战勇敢,被称为“闯王”。明朝末年,他率领的农民起义军进入中原后,提出了“均田免赋”的口号,得到了广大农民的热烈拥护。1643年,李自成攻入西安,建立政权,国号大顺。1644年,李自成攻入北京,明朝被农民起义推翻,D项符合题意;AB 两项是秦末农民起义的将领,不符合题意;C项张献忠也是明末起义的将领,但与“闯王”的称号不符,不符合题意。由此可知ABC三项不符合题意。故选D。

2.C

【解析】依据我所学知识,17世纪初,努尔哈赤统一女真各部,建立后金,努尔哈赤死后,皇太极继位,改女真族名为满洲。1636年皇太极在盛京称帝改国号为清。因此本题正确的选项是C。

3.D

【解析】依据所学知识可知,1368年初,朱元璋以应天为都城,改成南京,称皇帝,建立明朝。朱元璋就是明太祖。当年秋天,明军攻占大都,结束了元朝在全国的统治。因此本题正确的选项是D。

4.B

【解析】试题分析:本题考查的是清朝时期统一的多民族国家的巩固的相关内容。18世纪中期,清朝政府平定回部大小和卓兄弟叛乱,并设伊犁将军,加强对我国新疆地区的管辖,维护了多民族国家的统一;选项A、C、D表述错误,不符合题意。故选B。

考点: 人教新课标七年级下册·统一多民族国家的巩固和社会的危机·统一多民族国家的巩固

5.A

【解析】

【详解】

结合所学知识可知, 1553年,葡萄牙殖民者攫取了在我国广东澳门的居住权;选项A符合题意;而选项BCD与澳门的居住权无关;因此只有选项A符合题意,故选A。

6.B

【解析】

【详解】

结合所学知识可知,“开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基”是郑成功收复台湾时写下的诗句,表达了民族英雄郑成功光复国土时的心情,更反映了领土完整在所有中国人心目中的神圣历史意义。故B符合题意;康熙帝是抗击沙俄侵略的皇帝,故A不符合题意;郑和是七下西洋的航海家,故C不符合题意;戚继光是抗倭的民族英雄,故D不符合题意。故选B。

7.A

【解析】

【详解】

根据题干的“比哥伦布首航美洲早八十七年”结合所学知识可知,“他”是郑和。郑和远航的时间早于哥伦布、达伽马和麦哲伦,可以看出郑和远航的特点是时间早。故A符合题意;郑和最远到达非洲东海岸和红海沿岸。B是郑和的远航的特点,但在题干材料中不能体现。故B不符合题意;郑和的航海时间是1405——1433年,历时长。故C是郑和远航的特点,在题干材料中不能体现。故C不符合题意;郑和下西洋人数多,规模大,在题干材料中不能体现。故D不符合题意。故选A。

8.B

【解析】根据题干信息“乾隆盛世是逆人类文明主流的产物”,结合所学知识可知,乾隆盛世时期,新航路已经开辟,世界各国的联系与交往已形成主流,资本主义的制度在不断形成与发展,而中国“皇帝是整个国家的神经中枢,官僚体系的精神状态就是皇帝一个人精神状态的放大”,由此判断,当时乾隆皇帝专制精神是“逆人类文明主流”,提示封建专制违背民主潮流,选项B符合题意;而选项ACD不符合题意。因此只有选项B符合题意,故选B。

9.D

【解析】依据所学可知,1405年到1433年郑和前后七下西洋,郑和船队船上装载大量金银宝货,以丝绸和瓷器最受当地人欢迎,他们从各国换回珠宝、象牙、香料和药材等特产.仔细审查②④符合题意,故此题选D。

10.C

【解析】试题分析:本题考查的是的古代封建统治者加强思想控制的措施相关知识内容。题目强调的是在加强思想控制的措施,而选项C张骞与丝绸之路则属于对外交往的内容。故选C。

考点:人教新课标七年级上册·统一国家的建立·汉通西域和丝绸之路

11.A

【解析】本题主要考查丞相一职的设立和废除。结合所学知识可知,秦王嬴政统一六国后,为了适应新的统一形势,创立了一套封建专制主义的中央集权制度。最高统治者称皇帝,至高无上,总揽全国一切军政大权。中央政府设丞相、太尉和御史大夫,分别管理行政、军政和监察。明太祖即位后,为加强君权,改革了行政机构。在中央:明太祖废除了丞相,撤销中书省,由吏、户、礼、兵、刑、工六部分理朝政,直接对皇帝负责。这样,皇帝的权利空前提高,秦汉以来的丞相制度从此废除,皇权与相权的斗争最终以皇权的胜利而告终。BCD不符合题意,故选A。

12.A

【解析】

试题分析:此题考查古代中央政府对西藏的管辖措施。唐朝时文成公主、金城公主入藏,吐蕃与唐“和同为一家”。清朝中央政府加强对西藏的管辖,如清朝册封达赖、班禅,1727年清政府设置驻藏大臣。清军平定大小和卓叛乱是在新疆地区,土尔扈特部回归祖国也与西藏无关。所以①②③符合题意,故选A。

考点:人教版七年级下·繁荣与开放的社会·吐蕃与唐的和亲;人教版七年级下·统一多民族国家的巩固和社会的危机·册封达赖、班禅和驻藏大臣的设立

13.A

【解析】

试题分析:元朝,1279年灭南宋,结束了分裂局面,统一了中国,是中国历史上第一个由少数民族建立的大一统帝国。也是首个征服全中国外来王朝。定都大都,清朝,清朝是中国历史上第二个由少数民族建立的统一政权,也是中国最后一个封建帝制国家,对中国历史产生了深远影响,1644年入关,逐步统一全国。明是汉族人建立的政权,因此④不是共同点。明、清不是结束分裂局面,因此③不是共同点。①②是元、明、清三个朝代在的相似之处。因此BCD不符合题意。故选A。

【考点定位】人教新课标七年级下册·经济重心的南移和民族关系的发展·蒙古的兴起和元朝的建立;人教新课标七年级下册·统一多民族国家的巩固和社会的危机·明朝君权的加强;人教新课标七年级下册·统一多民族国家的巩固和社会的危机·君主集权的强化;人教新课标七年级下册?统一多民族国家的巩固和社会的危机?统一多民族国家的巩固

14.D

【解析】结合所学知识可知,封建国家分裂,大融合指的是魏晋南北朝时期,与明清无关。故A不符合题意;封建社会经济繁荣发展是隋唐的特征,与明清无关。故B不符合题意;民族进一步融合,封建经济继续发展指的是辽宋夏金元时期,与明清无关。故C不符合题意;明清时期君主专制不断加强,封建社会已经逐步走向衰落。故D是我国封建社会明清时期的特点,符合题意。故选D。

15.D

【解析】依据所学可知,毕昇发明的是活字印刷术,郭守敬主要是在天文学等方面成就突出;宋应星主要是在农学方面成就突出,蔡伦改进了造纸术。故排除A、B、C。张仲景编写了《伤寒杂病论》,奠定了中医治疗学基础;李时珍编写了《本草纲目》,总结了6世纪以前的中国医药成就,因此符合条件的是D。

16.A

【解析】

试题分析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,解题的关键是对“闭关锁国”政策的准确理解,依据已学孩子是可知闭关锁的政策是清政府限制和禁止对外交通、贸易的政策,是封建自然经济的产物,限制了对外 贸易和航海事业的发展,阻碍了中外文化的交流,进一步导致闭塞、停滞、倒退,中国更加远离世界,也表明了清朝统治者缺乏发现问题的眼睛和解决问题的勇气。所以答案选A

考点:人教版新课标七年级历史下册?统一多民族国家的巩固和社会的危机?明清经济的发展与“闭关锁国”。

17.D

【解析】

试题分析:本题考查的是中国古代疆域的知识,通过图一中的咸阳,我们可以判断出图一反映的是秦朝疆域图;通过岭北行省等,我们可以判断出图三反映的是元朝疆域图;通过图四中的伊犁,我们可以判断出该疆域图是清朝疆域图,故答案选D。

考点:人教新课标七年级上册·统一国家的建立·秦王扫六合;人教新课标七年级下册·经济重心的南移和民族关系的发展·蒙古的兴起和元朝的建立;人教新课标七年级下册·统一多民族国家的巩固和社会的危机·统一多民族国家的巩固

18.A

【解析】

试题分析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,考查的清朝巩固多民族统一国家的相关史实。是基础题,考察的是学生对史实的记忆能力。在题干中明确提到了是清朝“乾隆时期”管理“新疆”的措施,根据这两个关键词结合课本知识可确定答案选择A。所以答案选A

考点:人教版新课标七年级历史下册?统一多民族国家的巩固和社会的危机?时代特点鲜明的明清文化(一)。

19.D

【解析】结合所学知识可知,《本草纲目》是李时珍著,作者用了近三十年时间编成,详细介绍药物的产地、形色、气味及其主要疗效,全书190多万字,共记载了1800多种药物,并载附方 10000 余,比前人所收录的药方增加4倍,集我国16世纪之前药学成就之大成。1606年传入日本和朝鲜,由此可知,ABC都符合《本草纲目》的内容,D项17世纪末传入日本和朝鲜不符合史实,应该是17世纪初期,所以答案选D。

20.A

【解析】

【详解】

结合所学知识可知,皇室、贵族等疯狂兼并土地,致使大量农民流离失所。明朝末年,政治腐败,阶级矛盾异常尖锐。陕西北部连年大旱,官府催征如故,引发农民起义。1644年,李自成的起义军攻进北京城内,明朝灭亡。由此可见,BCD都是明朝灭亡的原因,不符合题意;明朝灭亡后,明将吴三桂降清,引清兵入关,与清军联合夹击李自成的军队。吴三桂引清兵入关与明朝灭亡没有直接关系,故A符合题意。故选A。

21.(1)我国北方古老的游牧民族。(2)和战关系。(3)卫青、霍去病;夺取河套和河西走廊地区。(4)昭君出塞

【解析】

试题解析:(1)匈奴是我国境内一个古老的游牧民族,秦汉之际,匈奴的杰出首领冒顿单于第一次统一了匈奴,建立了强大的国家。

(2)材料二反映了汉朝与匈奴的和亲;材料三反映汉武帝时期与匈奴之间的战争。

(3)公元前119年,汉武帝派大将卫青霍去病率精骑出击匈奴,经过漠北之战,匈奴无力与西汉对抗,开始西迁。卫青、霍去病;夺取河套和河西走廊地区。

(4)公元1世纪中期,匈奴分裂为几部,其中的一部首领是呼和邪单于,向汉朝称臣。汉元帝时期,呼和邪单于入朝请求和亲,汉元帝把宫女王昭君嫁给他,此后边界安定了很长时间,呼和邪单于和王昭君为汉匈的友好相处做出了重大贡献。

考点:人教版七年级上册?统一国家的建立??匈奴的兴起及与汉朝的和战;

22.

(1)这首诗反映的是汉元帝时昭君出塞的故事。(2分)

(2)作者对这一事件持赞许的态度。(2分)

【解析】

试题分析:第(1)问,主要考查学生对汉朝和匈奴关系的认识。依据学过的知识已知,汉武帝时,多次和匈奴之间发生战争,长城万里遍烽烟,卫青、霍去病大败匈奴,匈奴无力抵御汉朝的进攻。昭君善弹琵琶,汉元帝时昭君出塞使北方边镇安定,社会生产得到发展,汉朝与匈奴友好相处,所以说:“何如一曲琵琶好,鸣镝无声五十年。”

第(2)问,这是一道半开放性的历史试题,旨在考查学生评价昭君出塞的能力。翦伯赞认为昭君出塞的作用胜过汉武帝的战争,可见翦伯赞对昭君出塞持赞许态度。因为昭君出塞平息了汉匈之间的战争,昭君为汉匈两族的友好相处和文化交流作出了贡献。

考点:人教新课标七年级上册·统一国家的建立·匈奴的兴起及与汉朝的和战;人教新课标七年级上册·统一国家的建立·汉通西域和丝绸之路

23.(1)大运河:南北走向;长城:西东走向;(1分,要求回答完整才给分,“南北”不能写成“北南”,“西东”不能写成“东西”);

(2)内因:大运河是活着的运河,让人们暂时忽略了大运河作为历史遗产的价值,一直没有将其视为文物或文化遗产。外因:国际上对线形文化遗址遗迹,以什么样的形式申报;(2分,各1分);

(3)长城主要功能:防御;大运河主要功能:繁荣经济。(各1分,答长城也发展了经济、大运河也为防御起过重要作用的不给分)。如何确保大运河申遗成功:充分发挥其天工、人工交融的独特之处(1分)。

【解析】

试题分析:(1) 材料一中的左边一图中的工程是大运河,其走向应该是南北走向;第二幅图中的工程是长城,其走向应该是由西向东的走向。(2)原因:根据材料二中的“内因是因为作为活着的运河,大运河不断被升级改造,发挥着现实的航运、输水、灌溉等功能,历史与现实的共存,让人们暂时忽略了大运河作为历史遗产的价值,一直没有将其视为文物或文化遗产。外因是,国际上对于像丝绸之路、大运河这样长距离的线形文化遗址遗迹,以什么样的形式申报,整个还是拆零,选择有代表性的遗址、遗迹还是作为一个不可分割的整体看待,认识还没有统一,故没有颁发申报许可证”归纳得出即可。(3)功能:根据材料三中的“长城主要是防御(但也发展了经济),运河主要是繁荣经济(但也为防御起过重要作用)”可以得出答案;如何做:应该根据材料三中的“天工、人巧交融在一起,难解难分,这也正是中国历史、文化、遗产的独特之处。中国大运河的申遗工作,应该结合这样突出的特点加以发挥”概括回答。

考点:人教新课标七年级下册?繁荣与开放的社会?繁荣一时的隋朝;人教新课标七年级下册?统一多民族国家的巩固和社会的危机?统一多民族国家的巩固

24.(1)元朝;行省制度.

(2)澎湖巡检司.

(3)戚继光.

(4)顺治皇帝接见五世达赖,授予五世达赖“达赖喇嘛”的封号,康熙接见五世班禅,授予五世班禅“班禅额尔德尼”的封号;确立了历代达赖和班禅都要经过中央册封的制度.1727年,雍正帝设驻藏大臣.

【解析】

【详解】

(1)结合所学知识可知,今天的新疆、西藏、云南、东北广大地区,台湾及南海诸岛,都在元朝的统治范围之内。元朝的版图是我国历史上最大的。为了对辽阔的疆域实行有效统治,元朝实行行省制度。

(2)结合所学知识可知,元朝设置澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球,这是历史上中央王朝首次在台湾地区正式建立的行政机构。

(3)结合所学知识可知,明朝中期,明朝国力减弱,海防松懈,倭寇与中国海盗、奸商等相互勾结,对中国沿海进行武装抢劫,中国沿海倭患严重。16世纪中期,戚继光率领“戚家军”抗击倭寇, 在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患。随后,戚继光又平息福建、广东地区的倭患,使东南沿海的倭患基本解除。

(4)结合所学知识可知,顺治皇帝接见五世达赖,册封五世达赖“达赖喇嘛”的封号,康熙接见五世班禅,册封五世班禅“班禅额尔德尼”的封号。清朝确立了历代达赖和班禅都要经过中央册封的制度。1727年,雍正帝设驻藏大臣,代表中央与达赖、班禅共同管理西藏事务。

【点睛】

解答第一问的关键是认识元朝是我国古代疆域最大的朝代,元朝实行行省制度。解答第二问的关键是识记元朝管辖台湾的机构名称。解答第三问的关键是认识明朝的抗倭英雄戚继光。解答第四问的关键是识记清朝加强对西藏管辖的措施。

25.分封制;推行郡县制;颁布推恩令,削弱诸侯国的势力

【解析】试题分析:西周建国不久,为了巩固政权,并有效地统治国家,实行分封制,大规模分封诸侯,周天子把土地和人民,分给亲属、功臣以及古帝王的后代,由他们全权管理封地内的事务,这样形成了大大小小的诸侯国;秦朝在地方推行郡县制,郡县主要官吏直接由皇帝任免,这就巩固了中央对地方的统治;汉武帝时期,王国势力的发展严重威胁着中央政权的统治,为了削弱地方王国势力,汉武帝 颁布“推恩令”,王国被分割成许多小侯国,实力大大减弱。中央对地方控制加强。

考点:西周、秦始皇和汉武帝巩固统治的措施

点评:本题考查了学生对基本史实的识记能力和综合分析能力,属中档题。识记三西周、秦汉巩固中央集权的措施。

一、选择题(每小题只有一个正确答案)

1.“杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闯王,闯王来时不纳粮。”这是明末人民对起义军的热烈响应,这里的“闯王”是指( )

A.陈胜 B.吴广 C.张献忠 D.李自成

2.统一女真各部的杰出首领是( )

A.朱棣 B.朱元璋 C.努尔哈赤 D.皇太极

3.明朝建立的时间是( )

A.1367.年 B.1345.年 C.1384.年 D.1368.年

4. 18世纪中期,清朝政府平定回部大小和卓兄弟叛乱( )

A.重新统一了蒙古 B.维护了多民族国家的统一

C.稳定了西藏政局 D.加强了对黑龙江地区的管辖

5.1553年,在我国澳门攫取居住权的国家是:( )

A.葡萄牙 B.西班牙 C.英国 D.荷兰

6.诗句“开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基。”出自明清时期哪位民族英雄( )

A.康熙帝 B.郑成功 C.郑和 D.戚继光

7.“他的第一次远航,比哥伦布首航美洲早八十七年,比达?伽马开辟东方新航路早九十三年,比麦哲伦从美洲航行到菲律宾早一百一十六年。”据材料可以看出“他”的远航的特点是( )

A.时间早 B.航程远 C.历时长 D.规模大

8.《饥饿的盛世:乾隆时代的得与失》中写到:“乾隆盛世是逆人类文明主流的产物。皇帝是整个国家的神经中枢,官僚体系的精神状态就是皇帝一个人精神状态的放大。”材料的主要意图是( )

A.谴责西方列强对中国的侵略 B.提示封建专制违背民主潮流

C.批判乾隆盛世的虚假性 D.抨击封建思想对人们的毒害

9.郑和下西洋堪称世界航海史上的壮举,加强了明朝与亚非各国的友好往来。郑和船队回航时带回来的物品主要有( )

①茶叶 ②象牙 ③丝绸 ④香料

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

10.某校历史兴趣小组准备以“古代封建统治者加强思想控制的措施”为主题办一期黑板报,同学们纷纷投稿。其中无法通过小组长审核的是( )

A.漫话“焚书坑儒” B.汉武帝与“罢黜百家,独尊儒术”

C.张骞与丝绸之路 D.清朝“文字狱”之我见

11.从丞相制度的演化与变迁,可以看到封建专制制度因时而动地特性。中国古代设丞相与废丞相的两个皇帝是( )

A.秦始皇、明太祖 B.秦始皇、明成祖 C.秦始皇、隋文帝 D.隋文帝、雍正帝

12.今年是西藏和平解放65周年,以下能证明“自古以来西藏与中央政府友好交往,中央政府有效管辖西藏”这一观点的史实有( )

①唐朝时将文成公主、金城公主嫁给吐蕃赞普,吐蕃与唐“和同为一家”

②清朝册封达赖、班禅

③1727年清政府设置驻藏大臣

④清军平定大小和卓叛乱

⑤土尔扈特部回归祖国

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.②④⑤

13.元、明、清三个朝代在许多方面有相似之处,主要表现为( )

①实行中央集权的政治制度 ②加强各民族之间的联系

③结束分裂局面实线大一统 ④由少数民主建立的政权

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

14.我国封建社会明清时期的特点的是( )

A.封建国家分裂,大融合 B.封建社会经济繁荣发展

C.民族进一步融合,封建经济继续发展 D.封建社会逐步走向衰落

15.中华民族传统文化的瑰宝中医药,越来越受到世界各国的重视和欢迎。下列人物中,对中国古代医学做出重大贡献的是( )

A.毕昇、郭守敬 B.宋应星、李时珍 C.蔡伦、张仲景 D.张仲景、李时珍

16.下列关于闭关政策的说法错误的是( )

A.清朝实行的完全禁止对外贸易的政策

B.闭关政策有防御西方殖民势力的一面

C.闭关政策不能从根本上抵挡殖民势力的侵略

D.闭关自守使中国更加远离世界发展的潮流

17.中国历朝历代疆域的沿革不仅呈现出空间范围的变化,更是国家历史悠久的见证。观察下列三幅图片,判断它们分别是哪几个朝代的疆域图。( )

A.图一秦朝 图三元朝 图四明朝 B.图一汉朝 图三元朝 图四明朝

C.图一汉朝 图三元朝 图四清朝 D.图一秦朝 图三元朝 图四清朝

18.新疆自古以来就是中国的领土,早在西汉时期,中央政府便设置西域都护,总管西域事务,标志新疆地区开始隶属中央政府的管辖。清朝乾隆时期管理新疆的措施是设置:( )

A.伊犁将军 B.盛京将军 C.驻藏大臣 D.乌里雅苏台将军

19.下列有关《本草纲目》的描述不正确的是 ( )

A.全书190多万字,共记载了1800多种药物

B.收录药方11000多个,比前人所收录的药方增加4倍

C.详细介绍药物的产地、形色、气味及其主要疗效

D.17世纪末传入日本和朝鲜

20.与明朝灭亡没有直接关系的是( )

A.吴三桂引清兵入关 B.土地兼并 C.农民起义 D.政治腐败

二、简答题

21.阅读下列材料:

材料一:匈奴是我国境内一个古老的游牧民族,兴起于蒙古高原上,以畜牧业为主,逐水草迁徙。农 业也有一定的发展,手工业中冶铁业居于重要地位。

材料二:何如一曲琵琶好,鸣镝无声五十年。

材料三:汉武帝时,国力强盛,组织了强大的骑兵部队,开始对匈奴 实行大规模的反击,夺取了河套和河西走廊地区。

请回答:

(1)匈奴是一个怎样的民族?

(2)材料二、三反映了汉与匈奴的哪两种关系?

(3)汉武帝时,抗击匈奴的两位将领是谁?结果怎样?

(4)哪一历史事件是汉匈两民族友好交往的佳话?

22.“汉武雄图载史篇,长城万里遍烽烟。何如一曲琵琶好,鸣镝无声五十年。”这几句诗描述了哪一历史事件?作者对此事件持何态度?

23.阅读下列材料:

材料一 如下图

材料二 长城早在1987年就成为中国申报的第一批世界文化遗产之首,列入世界文化遗产名录,而大运河,则仍然在为2014年申报世界文化遗产而努力。造成这种状况,有内因也有外因,内因是因为作为活着的运河,大运河不断被升级改造,发挥着现实的航运、输水、灌溉等功能,历史与现实的共存,让人们暂时忽略了大运河作为历史遗产的价值,一直没有将其视为文物或文化遗产。外因是,国际上对于像丝绸之路、大运河这样长距离的线形文化遗址遗迹,以什么样的形式申报,整个还是拆零,选择有代表性的遗址、遗迹还是作为一个不可分割的整体看待,认识还没有统一,故没有颁发申报许可证。

——王健《大运河与长城:中国古代文明的双子星座》

材料三 大运河是人与自然共同创造的伟大杰作。中国大运河与万里长城,在功能上各有侧重,长城主要是防御(但也发展了经济),运河主要是繁荣经济(但也为防御起过重要作用),堪称姐妹篇之作。这两项人与自然的共同杰作,在人工与自然的结合上也同样的突出。仅就万里长城的躯体而论,它有几千里是利用自然的河流、高山险阻和断续烽燧所构成的,并未修筑城墙,纯属自然屏障。而大运河的自然因素和结合就更加明显。大运河“半是天工,半是人为”这一点可能历史上没有人特别强调提出过。我们在沿京杭大运河区段考察时,看到很多段落,都很难分辨人工与自然的界限,到了淮安、扬州、湖州等等地段,水网纵横、河渠交错。天工、人巧交融在一起,难解难分,这也正是中国历史、文化、遗产的独特之处。中国大运河的申遗工作,应该结合这样突出的特点加以发挥。通过我们的深入研究,将能够为大运河的前途和世界遗产保护的理论与形式找到更好的发展之路。

——罗哲文《大运河与长城媲美》

请回答:

根据材料一,指出上述两大工程走向上有何不同。

根据材料二指出大运河未能颁发申遗许可证的原因。

(3)根据材料三,指出大运河和长城的主要功能各是什么?谈谈应该如何确保大运河申遗成功?

24.自古以来,我国就是一个统一的多民族国家。结合所学知识,回答下列问题:

(1)我国历史上版图最大的是什么朝代?面对辽阔的疆域,他所制定的行政区划与管理的制度是什么?

(2)历史上,中央王朝首次在台湾地区正式建立的行政机构是什么?

(3)明朝倭寇经常骚扰我国东南沿海地区,16世纪中期,奉命组织抗倭的著名将领是谁?

(4)清朝前期,顺治,康熙和雍正三位皇帝分别是怎样密切与西藏关系的?

25.我国封建社会历史悠久,历代帝王为了巩固封建统治,加强中央集权采取了不同的措施。请回答西周为了巩固统治采取了什么措施?始皇和汉武帝为了巩固统治又分别在地方上采取了什么措施?

试卷第4页,总5页

参考答案

1.D

【解析】依据题干所给信息,结合所学知识可知,民谣中的“闯王”指的是李自成。由于他作战勇敢,被称为“闯王”。明朝末年,他率领的农民起义军进入中原后,提出了“均田免赋”的口号,得到了广大农民的热烈拥护。1643年,李自成攻入西安,建立政权,国号大顺。1644年,李自成攻入北京,明朝被农民起义推翻,D项符合题意;AB 两项是秦末农民起义的将领,不符合题意;C项张献忠也是明末起义的将领,但与“闯王”的称号不符,不符合题意。由此可知ABC三项不符合题意。故选D。

2.C

【解析】依据我所学知识,17世纪初,努尔哈赤统一女真各部,建立后金,努尔哈赤死后,皇太极继位,改女真族名为满洲。1636年皇太极在盛京称帝改国号为清。因此本题正确的选项是C。

3.D

【解析】依据所学知识可知,1368年初,朱元璋以应天为都城,改成南京,称皇帝,建立明朝。朱元璋就是明太祖。当年秋天,明军攻占大都,结束了元朝在全国的统治。因此本题正确的选项是D。

4.B

【解析】试题分析:本题考查的是清朝时期统一的多民族国家的巩固的相关内容。18世纪中期,清朝政府平定回部大小和卓兄弟叛乱,并设伊犁将军,加强对我国新疆地区的管辖,维护了多民族国家的统一;选项A、C、D表述错误,不符合题意。故选B。

考点: 人教新课标七年级下册·统一多民族国家的巩固和社会的危机·统一多民族国家的巩固

5.A

【解析】

【详解】

结合所学知识可知, 1553年,葡萄牙殖民者攫取了在我国广东澳门的居住权;选项A符合题意;而选项BCD与澳门的居住权无关;因此只有选项A符合题意,故选A。

6.B

【解析】

【详解】

结合所学知识可知,“开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基”是郑成功收复台湾时写下的诗句,表达了民族英雄郑成功光复国土时的心情,更反映了领土完整在所有中国人心目中的神圣历史意义。故B符合题意;康熙帝是抗击沙俄侵略的皇帝,故A不符合题意;郑和是七下西洋的航海家,故C不符合题意;戚继光是抗倭的民族英雄,故D不符合题意。故选B。

7.A

【解析】

【详解】

根据题干的“比哥伦布首航美洲早八十七年”结合所学知识可知,“他”是郑和。郑和远航的时间早于哥伦布、达伽马和麦哲伦,可以看出郑和远航的特点是时间早。故A符合题意;郑和最远到达非洲东海岸和红海沿岸。B是郑和的远航的特点,但在题干材料中不能体现。故B不符合题意;郑和的航海时间是1405——1433年,历时长。故C是郑和远航的特点,在题干材料中不能体现。故C不符合题意;郑和下西洋人数多,规模大,在题干材料中不能体现。故D不符合题意。故选A。

8.B

【解析】根据题干信息“乾隆盛世是逆人类文明主流的产物”,结合所学知识可知,乾隆盛世时期,新航路已经开辟,世界各国的联系与交往已形成主流,资本主义的制度在不断形成与发展,而中国“皇帝是整个国家的神经中枢,官僚体系的精神状态就是皇帝一个人精神状态的放大”,由此判断,当时乾隆皇帝专制精神是“逆人类文明主流”,提示封建专制违背民主潮流,选项B符合题意;而选项ACD不符合题意。因此只有选项B符合题意,故选B。

9.D

【解析】依据所学可知,1405年到1433年郑和前后七下西洋,郑和船队船上装载大量金银宝货,以丝绸和瓷器最受当地人欢迎,他们从各国换回珠宝、象牙、香料和药材等特产.仔细审查②④符合题意,故此题选D。

10.C

【解析】试题分析:本题考查的是的古代封建统治者加强思想控制的措施相关知识内容。题目强调的是在加强思想控制的措施,而选项C张骞与丝绸之路则属于对外交往的内容。故选C。

考点:人教新课标七年级上册·统一国家的建立·汉通西域和丝绸之路

11.A

【解析】本题主要考查丞相一职的设立和废除。结合所学知识可知,秦王嬴政统一六国后,为了适应新的统一形势,创立了一套封建专制主义的中央集权制度。最高统治者称皇帝,至高无上,总揽全国一切军政大权。中央政府设丞相、太尉和御史大夫,分别管理行政、军政和监察。明太祖即位后,为加强君权,改革了行政机构。在中央:明太祖废除了丞相,撤销中书省,由吏、户、礼、兵、刑、工六部分理朝政,直接对皇帝负责。这样,皇帝的权利空前提高,秦汉以来的丞相制度从此废除,皇权与相权的斗争最终以皇权的胜利而告终。BCD不符合题意,故选A。

12.A

【解析】

试题分析:此题考查古代中央政府对西藏的管辖措施。唐朝时文成公主、金城公主入藏,吐蕃与唐“和同为一家”。清朝中央政府加强对西藏的管辖,如清朝册封达赖、班禅,1727年清政府设置驻藏大臣。清军平定大小和卓叛乱是在新疆地区,土尔扈特部回归祖国也与西藏无关。所以①②③符合题意,故选A。

考点:人教版七年级下·繁荣与开放的社会·吐蕃与唐的和亲;人教版七年级下·统一多民族国家的巩固和社会的危机·册封达赖、班禅和驻藏大臣的设立

13.A

【解析】

试题分析:元朝,1279年灭南宋,结束了分裂局面,统一了中国,是中国历史上第一个由少数民族建立的大一统帝国。也是首个征服全中国外来王朝。定都大都,清朝,清朝是中国历史上第二个由少数民族建立的统一政权,也是中国最后一个封建帝制国家,对中国历史产生了深远影响,1644年入关,逐步统一全国。明是汉族人建立的政权,因此④不是共同点。明、清不是结束分裂局面,因此③不是共同点。①②是元、明、清三个朝代在的相似之处。因此BCD不符合题意。故选A。

【考点定位】人教新课标七年级下册·经济重心的南移和民族关系的发展·蒙古的兴起和元朝的建立;人教新课标七年级下册·统一多民族国家的巩固和社会的危机·明朝君权的加强;人教新课标七年级下册·统一多民族国家的巩固和社会的危机·君主集权的强化;人教新课标七年级下册?统一多民族国家的巩固和社会的危机?统一多民族国家的巩固

14.D

【解析】结合所学知识可知,封建国家分裂,大融合指的是魏晋南北朝时期,与明清无关。故A不符合题意;封建社会经济繁荣发展是隋唐的特征,与明清无关。故B不符合题意;民族进一步融合,封建经济继续发展指的是辽宋夏金元时期,与明清无关。故C不符合题意;明清时期君主专制不断加强,封建社会已经逐步走向衰落。故D是我国封建社会明清时期的特点,符合题意。故选D。

15.D

【解析】依据所学可知,毕昇发明的是活字印刷术,郭守敬主要是在天文学等方面成就突出;宋应星主要是在农学方面成就突出,蔡伦改进了造纸术。故排除A、B、C。张仲景编写了《伤寒杂病论》,奠定了中医治疗学基础;李时珍编写了《本草纲目》,总结了6世纪以前的中国医药成就,因此符合条件的是D。

16.A

【解析】

试题分析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,解题的关键是对“闭关锁国”政策的准确理解,依据已学孩子是可知闭关锁的政策是清政府限制和禁止对外交通、贸易的政策,是封建自然经济的产物,限制了对外 贸易和航海事业的发展,阻碍了中外文化的交流,进一步导致闭塞、停滞、倒退,中国更加远离世界,也表明了清朝统治者缺乏发现问题的眼睛和解决问题的勇气。所以答案选A

考点:人教版新课标七年级历史下册?统一多民族国家的巩固和社会的危机?明清经济的发展与“闭关锁国”。

17.D

【解析】

试题分析:本题考查的是中国古代疆域的知识,通过图一中的咸阳,我们可以判断出图一反映的是秦朝疆域图;通过岭北行省等,我们可以判断出图三反映的是元朝疆域图;通过图四中的伊犁,我们可以判断出该疆域图是清朝疆域图,故答案选D。

考点:人教新课标七年级上册·统一国家的建立·秦王扫六合;人教新课标七年级下册·经济重心的南移和民族关系的发展·蒙古的兴起和元朝的建立;人教新课标七年级下册·统一多民族国家的巩固和社会的危机·统一多民族国家的巩固

18.A

【解析】

试题分析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,考查的清朝巩固多民族统一国家的相关史实。是基础题,考察的是学生对史实的记忆能力。在题干中明确提到了是清朝“乾隆时期”管理“新疆”的措施,根据这两个关键词结合课本知识可确定答案选择A。所以答案选A

考点:人教版新课标七年级历史下册?统一多民族国家的巩固和社会的危机?时代特点鲜明的明清文化(一)。

19.D

【解析】结合所学知识可知,《本草纲目》是李时珍著,作者用了近三十年时间编成,详细介绍药物的产地、形色、气味及其主要疗效,全书190多万字,共记载了1800多种药物,并载附方 10000 余,比前人所收录的药方增加4倍,集我国16世纪之前药学成就之大成。1606年传入日本和朝鲜,由此可知,ABC都符合《本草纲目》的内容,D项17世纪末传入日本和朝鲜不符合史实,应该是17世纪初期,所以答案选D。

20.A

【解析】

【详解】

结合所学知识可知,皇室、贵族等疯狂兼并土地,致使大量农民流离失所。明朝末年,政治腐败,阶级矛盾异常尖锐。陕西北部连年大旱,官府催征如故,引发农民起义。1644年,李自成的起义军攻进北京城内,明朝灭亡。由此可见,BCD都是明朝灭亡的原因,不符合题意;明朝灭亡后,明将吴三桂降清,引清兵入关,与清军联合夹击李自成的军队。吴三桂引清兵入关与明朝灭亡没有直接关系,故A符合题意。故选A。

21.(1)我国北方古老的游牧民族。(2)和战关系。(3)卫青、霍去病;夺取河套和河西走廊地区。(4)昭君出塞

【解析】

试题解析:(1)匈奴是我国境内一个古老的游牧民族,秦汉之际,匈奴的杰出首领冒顿单于第一次统一了匈奴,建立了强大的国家。

(2)材料二反映了汉朝与匈奴的和亲;材料三反映汉武帝时期与匈奴之间的战争。

(3)公元前119年,汉武帝派大将卫青霍去病率精骑出击匈奴,经过漠北之战,匈奴无力与西汉对抗,开始西迁。卫青、霍去病;夺取河套和河西走廊地区。

(4)公元1世纪中期,匈奴分裂为几部,其中的一部首领是呼和邪单于,向汉朝称臣。汉元帝时期,呼和邪单于入朝请求和亲,汉元帝把宫女王昭君嫁给他,此后边界安定了很长时间,呼和邪单于和王昭君为汉匈的友好相处做出了重大贡献。

考点:人教版七年级上册?统一国家的建立??匈奴的兴起及与汉朝的和战;

22.

(1)这首诗反映的是汉元帝时昭君出塞的故事。(2分)

(2)作者对这一事件持赞许的态度。(2分)

【解析】

试题分析:第(1)问,主要考查学生对汉朝和匈奴关系的认识。依据学过的知识已知,汉武帝时,多次和匈奴之间发生战争,长城万里遍烽烟,卫青、霍去病大败匈奴,匈奴无力抵御汉朝的进攻。昭君善弹琵琶,汉元帝时昭君出塞使北方边镇安定,社会生产得到发展,汉朝与匈奴友好相处,所以说:“何如一曲琵琶好,鸣镝无声五十年。”

第(2)问,这是一道半开放性的历史试题,旨在考查学生评价昭君出塞的能力。翦伯赞认为昭君出塞的作用胜过汉武帝的战争,可见翦伯赞对昭君出塞持赞许态度。因为昭君出塞平息了汉匈之间的战争,昭君为汉匈两族的友好相处和文化交流作出了贡献。

考点:人教新课标七年级上册·统一国家的建立·匈奴的兴起及与汉朝的和战;人教新课标七年级上册·统一国家的建立·汉通西域和丝绸之路

23.(1)大运河:南北走向;长城:西东走向;(1分,要求回答完整才给分,“南北”不能写成“北南”,“西东”不能写成“东西”);

(2)内因:大运河是活着的运河,让人们暂时忽略了大运河作为历史遗产的价值,一直没有将其视为文物或文化遗产。外因:国际上对线形文化遗址遗迹,以什么样的形式申报;(2分,各1分);

(3)长城主要功能:防御;大运河主要功能:繁荣经济。(各1分,答长城也发展了经济、大运河也为防御起过重要作用的不给分)。如何确保大运河申遗成功:充分发挥其天工、人工交融的独特之处(1分)。

【解析】

试题分析:(1) 材料一中的左边一图中的工程是大运河,其走向应该是南北走向;第二幅图中的工程是长城,其走向应该是由西向东的走向。(2)原因:根据材料二中的“内因是因为作为活着的运河,大运河不断被升级改造,发挥着现实的航运、输水、灌溉等功能,历史与现实的共存,让人们暂时忽略了大运河作为历史遗产的价值,一直没有将其视为文物或文化遗产。外因是,国际上对于像丝绸之路、大运河这样长距离的线形文化遗址遗迹,以什么样的形式申报,整个还是拆零,选择有代表性的遗址、遗迹还是作为一个不可分割的整体看待,认识还没有统一,故没有颁发申报许可证”归纳得出即可。(3)功能:根据材料三中的“长城主要是防御(但也发展了经济),运河主要是繁荣经济(但也为防御起过重要作用)”可以得出答案;如何做:应该根据材料三中的“天工、人巧交融在一起,难解难分,这也正是中国历史、文化、遗产的独特之处。中国大运河的申遗工作,应该结合这样突出的特点加以发挥”概括回答。

考点:人教新课标七年级下册?繁荣与开放的社会?繁荣一时的隋朝;人教新课标七年级下册?统一多民族国家的巩固和社会的危机?统一多民族国家的巩固

24.(1)元朝;行省制度.

(2)澎湖巡检司.

(3)戚继光.

(4)顺治皇帝接见五世达赖,授予五世达赖“达赖喇嘛”的封号,康熙接见五世班禅,授予五世班禅“班禅额尔德尼”的封号;确立了历代达赖和班禅都要经过中央册封的制度.1727年,雍正帝设驻藏大臣.

【解析】

【详解】

(1)结合所学知识可知,今天的新疆、西藏、云南、东北广大地区,台湾及南海诸岛,都在元朝的统治范围之内。元朝的版图是我国历史上最大的。为了对辽阔的疆域实行有效统治,元朝实行行省制度。

(2)结合所学知识可知,元朝设置澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球,这是历史上中央王朝首次在台湾地区正式建立的行政机构。

(3)结合所学知识可知,明朝中期,明朝国力减弱,海防松懈,倭寇与中国海盗、奸商等相互勾结,对中国沿海进行武装抢劫,中国沿海倭患严重。16世纪中期,戚继光率领“戚家军”抗击倭寇, 在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患。随后,戚继光又平息福建、广东地区的倭患,使东南沿海的倭患基本解除。

(4)结合所学知识可知,顺治皇帝接见五世达赖,册封五世达赖“达赖喇嘛”的封号,康熙接见五世班禅,册封五世班禅“班禅额尔德尼”的封号。清朝确立了历代达赖和班禅都要经过中央册封的制度。1727年,雍正帝设驻藏大臣,代表中央与达赖、班禅共同管理西藏事务。

【点睛】

解答第一问的关键是认识元朝是我国古代疆域最大的朝代,元朝实行行省制度。解答第二问的关键是识记元朝管辖台湾的机构名称。解答第三问的关键是认识明朝的抗倭英雄戚继光。解答第四问的关键是识记清朝加强对西藏管辖的措施。

25.分封制;推行郡县制;颁布推恩令,削弱诸侯国的势力

【解析】试题分析:西周建国不久,为了巩固政权,并有效地统治国家,实行分封制,大规模分封诸侯,周天子把土地和人民,分给亲属、功臣以及古帝王的后代,由他们全权管理封地内的事务,这样形成了大大小小的诸侯国;秦朝在地方推行郡县制,郡县主要官吏直接由皇帝任免,这就巩固了中央对地方的统治;汉武帝时期,王国势力的发展严重威胁着中央政权的统治,为了削弱地方王国势力,汉武帝 颁布“推恩令”,王国被分割成许多小侯国,实力大大减弱。中央对地方控制加强。

考点:西周、秦始皇和汉武帝巩固统治的措施

点评:本题考查了学生对基本史实的识记能力和综合分析能力,属中档题。识记三西周、秦汉巩固中央集权的措施。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源