人教版(新版)初中历史八年级上册第八单元《近代经济、社会生活与教育文化事业的发展》单元检测题(解析版)

文档属性

| 名称 | 人教版(新版)初中历史八年级上册第八单元《近代经济、社会生活与教育文化事业的发展》单元检测题(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 224.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-01-05 11:06:04 | ||

图片预览

文档简介

《近代经济、社会生活与教育文化事业的发展》单元检测题

一、选择题

1.下列关于徐悲鸿的描述,不正确的是( )

A. 他在绘画上融合中西,有独到成就

B. 他笔下的马深沉浑厚,傲骨嶙峋

C. 他以寓言故事为题材的《奔马图》,表达了中华民族团结抗战、打败日寇的信念

D. 他将举办画展的全部收入资助抗战

2.下列作品中,郭沫若创作的是( )

A. 《狂人日记》 B. 《屈原》

C. 《子夜》 D. 《小二黑结婚》

3.下列关于中国近代民族工业发展特点的表述,不正确的是( )

A. 主要集中在轻工业部门 B. 总体发展比较落后

C. 受到外国经济势力的压迫 D. 地区之间发展均衡

4.锁定瞬间即逝的历史时刻依靠的是近代发明的 ( )

①电报 ②电影 ③电脑 ④照相

A. ①② B. ③④ C. ②④ D. ①③

5.一战期间,我国民族工业得到发展的主要外因有( )

A. 辛亥革命冲击了封建制度

B. 日本给北京政府贷款

C. 北洋军阀分裂

D. 帝国主义忙于战争,放松了对华经济侵略

6.鸦片战争后,在上海等城市陆续出现了中文报纸,下图是中国著名报业家史量才于1912年秋天,以十二万元买下的当时已有几十年历史的《申报》,从此踏上办报之路。该报创办的时间是

A. 1840年 B. 1872年 C. 1895年 D. 1898年

7.旗袍在20世纪二三十年代成为中国城市女性的时尚着装。其社会原因是( )

A. 西式服饰传入,生活方式完全西化

B. 中华民国建立,人们思想观念变化

C. 城市化进程中,女性开始引领时尚

D. 旗袍典雅大方,体现女性的曲线美

8.《义勇进行曲》被称为中华民族解放的号角,自1935年在民族危亡的关头诞生以来,对激励中国人民的爱国主义精神起了巨大的作用,后成为中华人民共和国国歌。它的作者是音乐家

A. 茅盾 B. 齐白石 C. 徐悲鸿 D. 聂耳

9.1907年生于江苏宜兴的报人徐铸成说:“在我幼年的江南穷乡僻壤,都是把《申报》和报纸当作同义语的。”由此可见《申报》

A. 是当时国内创办的唯一报纸 B. 是民国政府创办的官方报纸

C. 刊发的内容主要是商业广告 D. 是人们获取信息的重要来源

10.中国拍摄的第一部无声电影是( )

A. 《歌女红牡丹》 B. 《一江春水向东流》

C. 《定军山》 D. 《渔光曲》

11.在1900年北京的街头,人们见面时可能谈及的话题是

A. 关于军警在街头为行人剪辫子的情形

B. 关于废除科举制的诏书

C. 关于京师大学堂开设的课程

D. 关于废止缠足的法令

12.中国职业学校教育始于同治五年,最早由左宗堂在福州船政学堂实施,初称“实业教育”,1917年改称“职业教育”。百日维新期间创办的中国近代最早的一所体制完备的高等学府是( )

A. 京师大学堂 B. 北洋西学堂

C. 时务学堂 D. 京师同文馆

13.下图说明( )

A. 义务为人剪辫子成为军警中流行的新时尚

B. 在革除陋习时,民国政府还需要采取强制措施

C. 部分军警采用粗暴手段对待群众

D. 是否留辫应听其自愿,强行剪辫有损民主

14.抓住关键词语是一种很好的历史学习方法。李刚同学在复习历史时,写下了“鲁迅”、“茅盾”、“《阿Q正传》”、“巴金”等一些词语,你认为李刚复习的主题最可能是( )

A. 文学的发展 B. 社会习俗的变化

C. 衣食住行的发展 D. 列强发动侵华战争

15.在近代中国,实现国家和人民富强的前提是( )

A. 进行实业救国 B. 发展资本主义

C. 争取民族独立和人民解放 D. 进行西方式的工业革命

16.20世纪初,中国社会用人格的平等代替身份的不平等的是( )

A. 剪发辫 B. 易服饰 C. 改称呼 D. 禁缠足

17.《申报》是近代中国存在时间最长的中文报纸。下列关于《申报》的说法,不正确的是( )

A. 内容登载了国家政治大事 B. 创办于上海

C. 新闻量大、范围广、真实可靠 D. 是戊戌变法的舆论工具

18.近代交通工具的传入对中国造成的影响有( )

①使人们的出行速度大大加快

②极大地促进了商品的流通

③废止了旧的交通方式

④便利了外国列强对中国的掠夺

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①③④

19.商务印书馆是中国近代规模最大的文化出版机构之一,它最早创办于( )

A. 北京 B. 上海 C. 天津 D. 广州

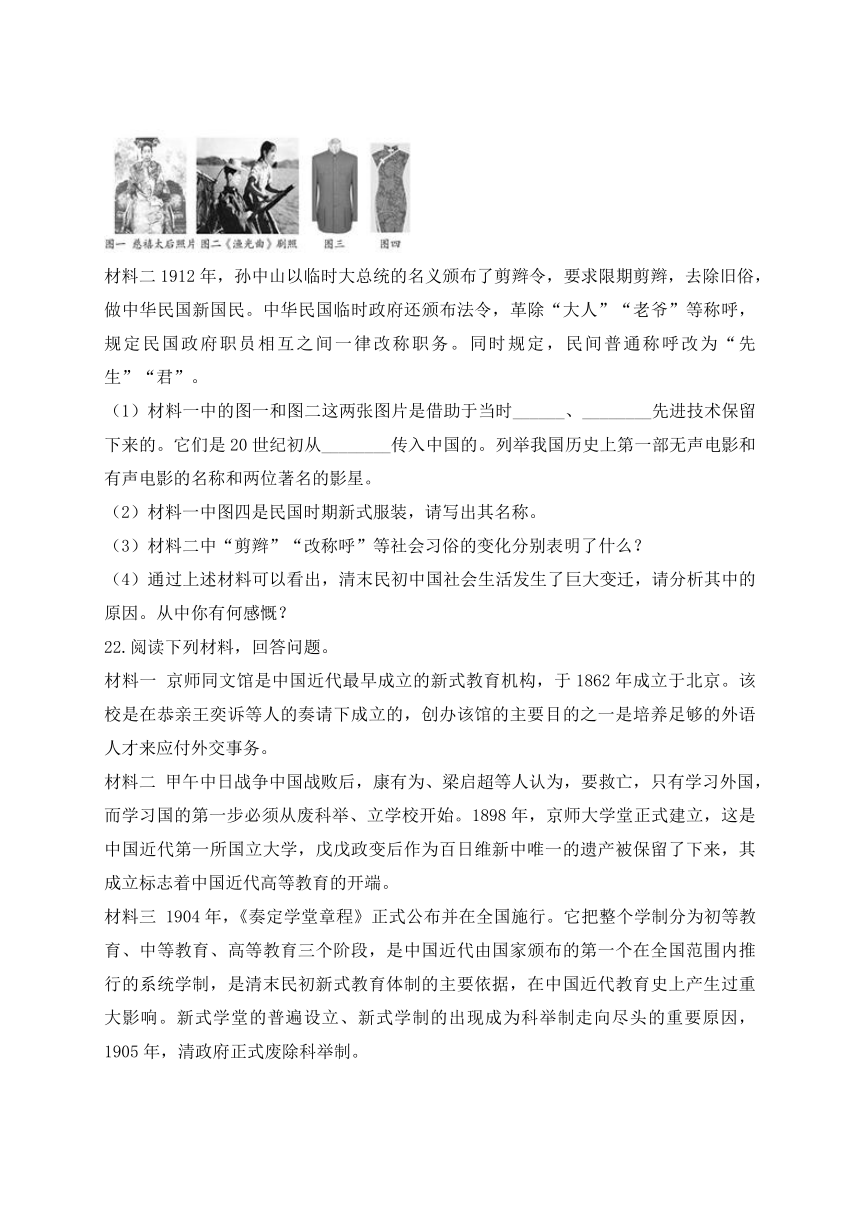

20.下图是民国时期新式婚礼的照片。从中可以得出的结论是

①中国传统习俗受到冲击 ②中国新旧事物同时并存

③中国出现了西化的文明婚礼 ④中国社会彻底摒弃传统婚礼

A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④ D. ①③④

二、非选择题

21.阅读材料,回答问题。

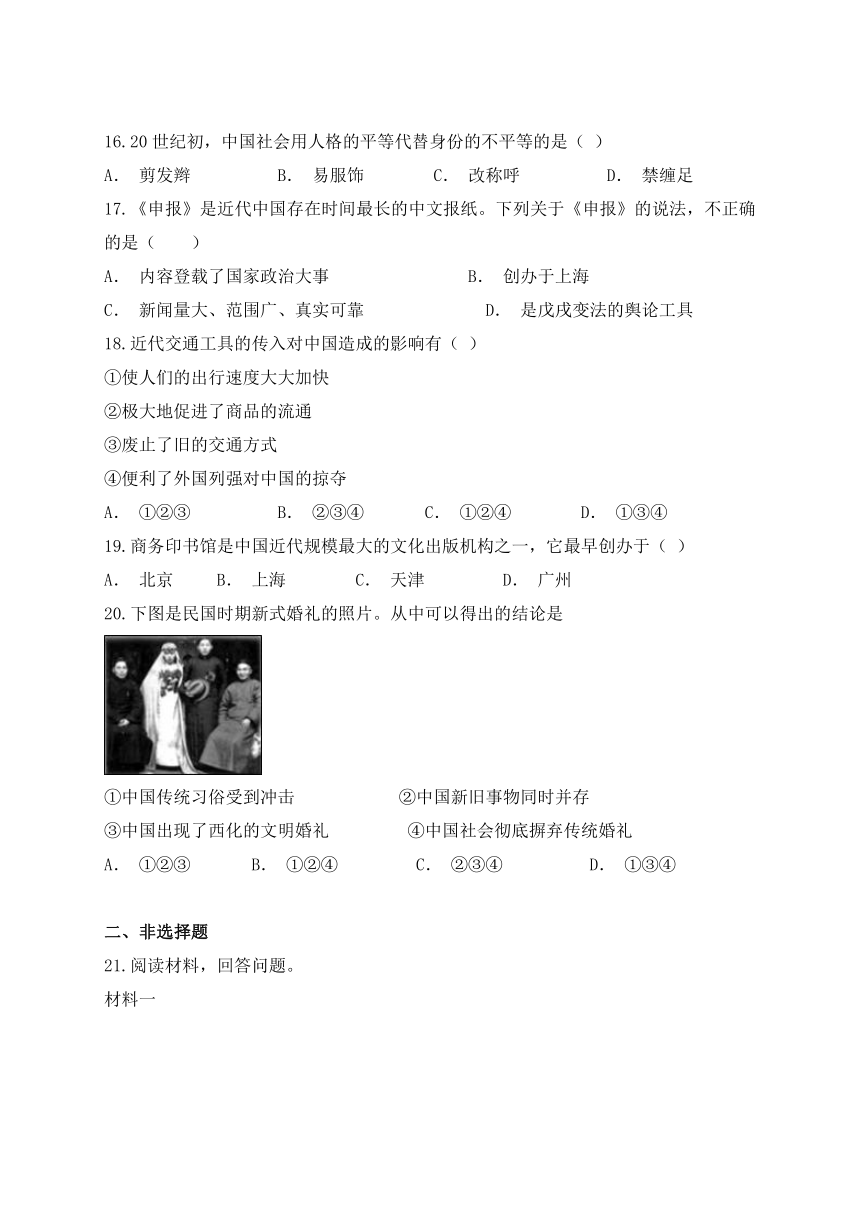

材料一

材料二1912年,孙中山以临时大总统的名义颁布了剪辫令,要求限期剪辫,去除旧俗,做中华民国新国民。中华民国临时政府还颁布法令,革除“大人”“老爷”等称呼,规定民国政府职员相互之间一律改称职务。同时规定,民间普通称呼改为“先生”“君”。

(1)材料一中的图一和图二这两张图片是借助于当时______、________先进技术保留下来的。它们是20世纪初从________传入中国的。列举我国历史上第一部无声电影和有声电影的名称和两位著名的影星。

(2)材料一中图四是民国时期新式服装,请写出其名称。

(3)材料二中“剪辫”“改称呼”等社会习俗的变化分别表明了什么?

(4)通过上述材料可以看出,清末民初中国社会生活发生了巨大变迁,请分析其中的原因。从中你有何感慨?

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一 京师同文馆是中国近代最早成立的新式教育机构,于1862年成立于北京。该校是在恭亲王奕诉等人的奏请下成立的,创办该馆的主要目的之一是培养足够的外语人才来应付外交事务。

材料二 甲午中日战争中国战败后,康有为、梁启超等人认为,要救亡,只有学习外国,而学习国的第一步必须从废科举、立学校开始。1898年,京师大学堂正式建立,这是中国近代第一所国立大学,戊戊政变后作为百日维新中唯一的遗产被保留了下来,其成立标志着中国近代高等教育的开端。

材料三 1904年,《奏定学堂章程》正式公布并在全国施行。它把整个学制分为初等教育、中等教育、高等教育三个阶段,是中国近代由国家颁布的第一个在全国范围内推行的系统学制,是清末民初新式教育体制的主要依据,在中国近代教育史上产生过重大影响。新式学堂的普遍设立、新式学制的出现成为科举制走向尽头的重要原因,1905年,清政府正式废除科举制。

(1)根据上述三则材料并结合所学知识,请你动手绘制一个表格对中国教育的近代化历程进行分类总结。

(2)通过以上总结,你认为中国教育的近代化历程有什么鲜明特点?

23.阅读下列材料:

“民国肇兴,五族共和,‘老爷’‘大人’之称久经淘汰。乃不谓公堂会审之时。就口口声声以‘老爷’‘大人’相称,裁判官亦直受不辞。曾无一言相告诫。”无独有偶,家中雇用的佣人仍然以“少爷”“老太爷”称呼主人。

请完成:

(1)材料中的“民国”建立在哪一年?属于什么性质的政权?

(2)“五族共和”的最主要表现是什么?“大人”“老爷”的称呼最为流行是在哪一朝代?

(3)民国之后的称呼有什么变化?

(4)你认为上述材料说明了称谓改革中的什么问题?

24.阅读材料,回答问题。

材料一:张謇说:天生之人也,与草木无异,若遗留一二有用事业,与草木同生,即不与草木同腐朽。

材料二:从1901年到1907年,张謇先后创办了19个企业单位,初步形成了一个颇具规模的大生资本集团。发展民族近代工业需要科学技术,这又促使张謇热衷于兴办新式学堂,创办了南通大学,在外地还先后参与或协办了复旦大学、吴淞中国公学、南京高等师范、河海工程学校等大专院校……

——摘自《中国近代工商人物志》

(1)根据材料一、二,指出张謇进行过哪两方面的“有用事业”的实践

(2)结合所学知识,指出张謇在上述实践前开展的“有用事业”是什么?取得了怎样成效?

(3)综合上述问题和所学知识,概括张謇对“有用事业”认识变化的主要原因。

25.近代以来,随着中国自然经济的逐渐解体,民族工业逐步产生和发展起来。请阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一

(1)请将材料一中的示意图补充完整。

(2)甲午战争后所签订的《马关条约》中哪一条款不利于中国民族工业的发展?在此背景下,张謇提出什么口号并创办大生纱厂等企业使中国民族工业得到初步发展?

(3)中国民族工业进入“黄金时代”出现“短暂春天”的原因有哪些?

材料二

(4)结合材料二和所学知识,分析近代中国民族工业发展的特点。

(5)综上所述,你认为近代中国民族工业曲折发展的根本原因是什么?

答案解析

1.【答案】C

【解析】徐悲鸿于1940年创作的巨幅画《愚公移山》,借一个寓言故事表达出中华民族团结一心、坚韧不拔,打败日本侵略者的坚定信念。C错误,故选C。

2.【答案】B

【解析】20世纪40年代初,为适应抗战的需要,郭沫若创作了《屈原》,表达了对光明、自由的渴望和追求。《狂人日记》是鲁迅的作品,《子夜》是茅盾的作品,《小二黑结婚》是赵树理的作品,故选B。

3.【答案】D

【解析】中国近代民族工业主要集中在轻工业部门、总体发展比较落后、受到外国经济势力的压迫、地区之间发展很不均衡,主要集中在沿海沿江的大城市,广大内地非常薄弱,D所述是不正确的,所以答案是D。

4.【答案】C

【解析】近代以来,西方发明的照相和电影传入中国,为后人留下了许多珍贵的历史镜头,所以答案是C。

5.【答案】D

【解析】一战期间,我国民族工业得到发展的主要外因是帝国主义忙于一战,放松了对华经济侵略,给我国民族工业带来了发展的“春天”。所以答案选D。

6.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,1872年,《申报》在上海创刊,它是中国近代第一份商业性报纸。《申报》是旧中国历史最长、影响最大的一份报纸。《申报》创办时间与1840年、1895年、1898年无关。故B符合题意,ACD不符合题意,故选B。

7.【答案】B

【解析】依据所学可知旗袍是中国特有的服饰与西方国家无关,A项错误;B项旗袍原本是满族服饰,民国时期成为城市女性追求的时尚着装,这能够说明女性思想的解放和平等观念的兴起,这直接得益于辛亥革命的巨大贡献;C项说法显然违背史实,也无法解释旗袍受青睐的独特性;D项是旗袍本身的特征而非社会原因。所以答案选B。

8.【答案】D

【解析】依据课本所学,20世纪三四十年代,中华民族处于危亡关头,音乐家聂耳和冼星海投身于抗日洪流中,聂耳创作的《义勇军进行曲》这首歌极大地激发了中华民族的抗战意志,吹响中华民族抗日“号角”。D符合题意;茅盾是中国现代著名作家、文学评论家、文化活动家以及社会活动家。A不合题意;齐白石、徐悲鸿是中国的画家,BC不合题意。由此分析ABC不合题意,选择答案D。

9.【答案】D

【解析】根据题干信息“把《申报》和报纸当作同义语的”,结合所学知识可知,报纸成为人们获取信息,了解社会的主要传媒工具,人们可以通过报纸了解到国内外发生的重大事件,从报纸上寻找对自己有用的信息等;因此只有选项D符合题意,故选D。

10.【答案】C

【解析】1905年中国人自己拍摄了第一部无声影片《定军山》,这是一部京剧艺术纪录片,揭开了中国电影事业的序幕。《渔光曲》则是中国第一部获得国际大奖的影片。选择答案C。

11.【答案】C

【解析】依据题干时间是1900年,结合课本所学可知,军警在街头为行人剪辫子的情形和废止缠足的法令都是1911年的辛亥革命后的社会生活的变化,1900年不能谈到这样的话题,AD不符合题意;废除科举制的时间是1905年,B项也不符合题意;1898年,戊戌变法期间,我国创办了京师大学堂,这是第一所国家创办的高等学府,1900年可以谈论关于京师大学堂开设的课程的话题,C项符合题意;由此可知,ABD都是1900年以后发生的事情,都不能在1900年的时候出现,都不符合题意;故选C。

12.【答案】A

【解析】结合所学知识可知,百日维新期间创办的中国近代最早的一所体制完备的高等学府是京师大学堂。选项A符合题意;而选项B北洋西学堂,是甲午战争后在天津创办;选项C时务学堂,是清末戊戌变法运动期间创办的学校;选项D京师同文馆,是洋务运动时期创办的;所以选项BCD不符合题意,故选A。

13.【答案】B

【解析】民国政府颁布了许多改变陋习的法令,剪辫子、易服饰、禁止缠足,故选B。

14.【答案】A

【解析】鲁迅、茅盾、巴金都是近现代著名的文学家,《阿Q正传》是鲁迅的代表作,故选A。

15.【答案】C

【解析】争取民族独立和人民解放是实现国家繁荣富强和人民共同富裕的前提条件。只有实现民族独立和人民解放,才能废除列强同中国签订的一切不平等条约,才能推翻封建专制制度,解放生产力,开辟走向现代化的道路。故选C。

16.【答案】C

【解析】民国初年以官职、先生、某君代替“老爷”“大人”作称谓,是用人格的平等代替了身份的不平等,故选C。

17.【答案】D

【解析】依据所学知识可知,1872年中国第一张近代报纸《申报》在上海创刊,至1949年5月停刊,是近代中国存在时间最长的中文报纸。《申报》主要刊载新闻、评论等内容,还有广告,新闻量大、范围广、真实可靠.所以ABC项表述均正确,D项戊戌变法时期宣传维新思想舆论的报刊由《万国公报》、《强学报》、《中外纪闻》等。故D项关于《申报》的说法错误,故选D。

18.【答案】C

【解析】从两个方面理解近代交通工具的传入对中国造成的影响。积极方面:使人们的出行速度大大加快、极大地促进了商品的流通;消极方面:便利了外国列强对中国的掠夺。而近代交通工具的传入并不意味着废止了旧的交通方式,特别是在广大农村地区,排除B。所以应选C。

19.【答案】B

【解析】1897年,商务印书馆在上海创立,是中国近代规模最大的文化出版机构之一。故选B。

20.【答案】A

【解析】从图片可知,图中婚礼采取的西式婚礼,说明中国传统习俗受到冲击,出现了西化的文明婚礼;图中老者的服饰仍是中国传统服饰,说明中国新旧事物同时并存;中国社会彻底摒弃传统婚礼说法从图中无法得到证实。故符合题意的是①②③,故选A。

点睛:分析图片主题是近代中国的婚礼,从人物装束分析得出结论,如,婚纱代表的西式的文明婚礼;长辈衣着说明了新旧事物并存,西式婚礼的出现说明传统习俗受到西方文明的冲击。不能从图中得出的结论是中国社会彻底摒弃传统婚礼。

21.【答案】(1)照相电影西方《定军山》,《歌女红牡丹》。赵丹、周璇。

(2)旗袍。

(3)剪辫表示反对封建政权的决心;改称呼表明国民人格平等观念逐渐取代了传统的等级观念,体现了资产阶级追求自由平等的愿望。(意思相近即可)

(4)原因:西方列强入侵带来的西方文化对中国的冲击;中国学习西方的结果;中国人民革命的影响和创新的结果。

感慨:①要不遗余力地抨击和扭转社会上的不良习俗、风气。②随着社会的发展,我们要不断学习和接受世界先进的事物,只有这样我们的社会才能不断地向更文明、更进步的方向发展等。

【解析】(1)依据所学可知,材料一中的图一和图二这两张图片是借助于当时照相、电影等先进技术保留下来的,它们是20世纪初从西方传入中国的,促进了人民近代社会生活的变化,我国的电影事业得到了发展,我国历史上第一部无声电影是《定军山》,第一部有声电影是《歌女红牡丹》。赵丹、周璇是当时著名的影星。

(2)依据所学可知,材料一中图四是民国时期新式服装——旗袍,旗袍形成于上个世纪20年代,民国20年代之后成为最普遍的女子服装,由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。

(3)依据所学可知,辛亥革命后,社会习俗发生了变化,剪辫,易服,废除缠足,体现了新社会的新思想,剪辫表示反对封建政权的决心;改称呼表明国民人格平等观念逐渐取代了传统的等级观念,体现了资产阶级追求自由平等的愿望。

(4)依据上述材料的内容可知,清末民初中国社会生活发生了巨大变迁,这是因为西方列强入侵带来的西方文化对中国的冲击;而且中国也开始学习西方,这也是中国人民革命的影响和创新的结果,由此可知,我们要不遗余力地抨击和扭转社会上的不良习俗、风气;随着社会的发展,我们要不断学习和接受世界先进的事物,只有这样我们的社会才能不断地向更文明、更进步的方向发展。

22.【答案】(1)答案要点:列出材料反映的中国教育近代化历程中的四个事件的时间、内容、影响

表格整体设计合理、完整;史实准确。

(2)教育体系逐步完备,基本建立了从小学到高等教育的完备体系;教育近代化是在西方列强不断入侵,民族矛盾不断加剧的背景下被动开展的。

【解析】(1)根据三则材料“京师同文馆是中国近代最早成立的新式教育机构;1898年,京师大学堂正式建立;1905年,清政府正式废除科举制。”结合所学知识可知,中国教育的近代化历程:?洋务运动时期,创办了新式学堂——京师同文馆(1862)?戊戌变法时期,创办京师大学堂(1898),这是中国近代第一所国家建立的最高学府。它的创办表明近代中国教育改革迈出了重要的一部。?1904年清政府颁布《奏定学堂章程》,建立起包括初等、中等、高等三个学程的新式教育体制。?1905年,清朝宣布废除沿用了一千三百多年的科举制度,这是中国教育史上的一件大事。

(2)结合所学知识可知,中国教育的近代化历程的鲜明特点是,教育体系逐步完备,基本建立了从小学到高等教育的完备体系;教育近代化是在西方列强不断入侵,民族矛盾不断加剧的背景下被动开展的。

23.【答案】(1)时间:1912年。性质:资产阶级政权。

(2)表现:颁布《中华民国临时约法》。朝代:清朝。

(3)以官职、先生、某君代替“老爷”“大人”等称呼。

(4)说明了尊卑贵贱的等级观念并没有完全从人们的思想意识中消除。

【解析】(1)材料中的“民国”是中华民国,它于1912年建立。它是资产阶级政权。

(2)中华民国临时政府还颁布法令,革除“大人”“老爷”等前清官场的称呼,规定民国政府的职员相互之间一律改称职务。民间普通称呼改为“先生”或“君”。可知,“大人”“老爷”等称呼在清朝最流行。

(3)民国之后称呼的变化以官职、先生、某君代替“老爷”“大人”作称谓。

(4)民国初年以官职、先生、某君代替“老爷”“大人”作称谓,是用人格的平等代替身份的不平等,材料中的现象说明了尊卑贵贱的等级观念并没有完全从人们的思想意识中消除。

24.【答案】(1)兴办企业或实业;创办教育机构或兴办各类学校。

(2)科举考试。考中了状元。

(3)甲午战后严重的民族危机;借鉴发展了前人的救国主张及实践教训等。(言之有理即可)

【解析】(1)阅读材料,可以总结,“有用事业”为兴办实业和创办教育机构等。

(2)分析材料结合所学可知,材料二反映的是张謇创办实业的成就,从时间上分析,在张謇创办实业之前,张謇是清末的状元。科举考试是选拔官员的主要途径,所以“有用事业”指的是清朝的科举考试,而张謇是1894年考中的状元。

(3)结合所学,甲午战后民族危机严重,列强纷纷开始在中国投资设厂,一些官员、地主、商人也开始了兴办实业的热潮,以抵制列强的资本侵略;张謇借鉴发展了前人的救国主张及实践教训,主张实业救国,回家乡创办实业。

25.【答案】(1)①洋务运动;②甲午中日战争;③第一次世界大战

(2)允许日本在中国开设工厂;“实业救国”。

(3)辛亥革命后:中华民国政府颁布一系列发展实业的法令,各种实业团体涌现,掀起发展实业的热潮。第一次世界大战期间:西方列强忙于欧洲战事,暂时放松了对中国的经济侵略。

(4)虽有长足发展,但总体比较落后;资金少,规模小,技术差;主要集中在轻工业部门,重工业基础极为薄弱;地区分布极不平衡,主要集中在上海、武汉等沿海沿江的大城市。

(5)是由近代中国半殖民地半封建社会的性质决定的。

【解析】(1)依据所学可知,洋务运动促进了民族资本主义工业的产生和发展,是中国近代化的开端,甲午中日战争后,允许外国在中国开办工厂,张謇深感要挽回中国的利益,必须发展本国工商业,他提出了“实业救国”,客观上刺进了中国民族工业的发展,尤其是第一次世界大战期间,帝国主义忙于战争,暂时了放松了对民族资本主义的压迫,民族资本主义发展进入黄金时代。

(2)依据所学可知,甲午战争后,签订的《马关条约》,允许外国在中国开办工厂,不利于中国民族工业的发展,在此背景下,张謇深感要挽回中国的利益,必须发展本国工商业,他提出了“实业救国”的口号,并创办大生纱厂等企业,使中国民族工业得到初步发展。

(3)依据所学可知,辛亥革命后,中华民国政府颁布一系列发展实业的法令,各种实业团体涌现,掀起发展实业的热潮,第一次世界大战期间:西方列强忙于欧洲战事,暂时放松了对中国的经济侵略,民族资本主义发展进入黄金时代。

(4)依据材料二的图片信息,结合所学知识可知,民族工业虽有长足发展,但总体比较落后;资金少,规模小,技术差;而且主要集中在轻工业部门,重工业基础极为薄弱;地区分布极不平衡,主要集中在上海、武汉等沿海沿江的大城市。

(5)综上所述的内容,结合所学可知,由于近代中国半殖民地半封建社会的性质,近代中国民族工业曲折发展,并存在着严重的不平衡性,重工业基础极为薄弱,不改变半殖民地半封建的社会性质,这种状况很难改变。

一、选择题

1.下列关于徐悲鸿的描述,不正确的是( )

A. 他在绘画上融合中西,有独到成就

B. 他笔下的马深沉浑厚,傲骨嶙峋

C. 他以寓言故事为题材的《奔马图》,表达了中华民族团结抗战、打败日寇的信念

D. 他将举办画展的全部收入资助抗战

2.下列作品中,郭沫若创作的是( )

A. 《狂人日记》 B. 《屈原》

C. 《子夜》 D. 《小二黑结婚》

3.下列关于中国近代民族工业发展特点的表述,不正确的是( )

A. 主要集中在轻工业部门 B. 总体发展比较落后

C. 受到外国经济势力的压迫 D. 地区之间发展均衡

4.锁定瞬间即逝的历史时刻依靠的是近代发明的 ( )

①电报 ②电影 ③电脑 ④照相

A. ①② B. ③④ C. ②④ D. ①③

5.一战期间,我国民族工业得到发展的主要外因有( )

A. 辛亥革命冲击了封建制度

B. 日本给北京政府贷款

C. 北洋军阀分裂

D. 帝国主义忙于战争,放松了对华经济侵略

6.鸦片战争后,在上海等城市陆续出现了中文报纸,下图是中国著名报业家史量才于1912年秋天,以十二万元买下的当时已有几十年历史的《申报》,从此踏上办报之路。该报创办的时间是

A. 1840年 B. 1872年 C. 1895年 D. 1898年

7.旗袍在20世纪二三十年代成为中国城市女性的时尚着装。其社会原因是( )

A. 西式服饰传入,生活方式完全西化

B. 中华民国建立,人们思想观念变化

C. 城市化进程中,女性开始引领时尚

D. 旗袍典雅大方,体现女性的曲线美

8.《义勇进行曲》被称为中华民族解放的号角,自1935年在民族危亡的关头诞生以来,对激励中国人民的爱国主义精神起了巨大的作用,后成为中华人民共和国国歌。它的作者是音乐家

A. 茅盾 B. 齐白石 C. 徐悲鸿 D. 聂耳

9.1907年生于江苏宜兴的报人徐铸成说:“在我幼年的江南穷乡僻壤,都是把《申报》和报纸当作同义语的。”由此可见《申报》

A. 是当时国内创办的唯一报纸 B. 是民国政府创办的官方报纸

C. 刊发的内容主要是商业广告 D. 是人们获取信息的重要来源

10.中国拍摄的第一部无声电影是( )

A. 《歌女红牡丹》 B. 《一江春水向东流》

C. 《定军山》 D. 《渔光曲》

11.在1900年北京的街头,人们见面时可能谈及的话题是

A. 关于军警在街头为行人剪辫子的情形

B. 关于废除科举制的诏书

C. 关于京师大学堂开设的课程

D. 关于废止缠足的法令

12.中国职业学校教育始于同治五年,最早由左宗堂在福州船政学堂实施,初称“实业教育”,1917年改称“职业教育”。百日维新期间创办的中国近代最早的一所体制完备的高等学府是( )

A. 京师大学堂 B. 北洋西学堂

C. 时务学堂 D. 京师同文馆

13.下图说明( )

A. 义务为人剪辫子成为军警中流行的新时尚

B. 在革除陋习时,民国政府还需要采取强制措施

C. 部分军警采用粗暴手段对待群众

D. 是否留辫应听其自愿,强行剪辫有损民主

14.抓住关键词语是一种很好的历史学习方法。李刚同学在复习历史时,写下了“鲁迅”、“茅盾”、“《阿Q正传》”、“巴金”等一些词语,你认为李刚复习的主题最可能是( )

A. 文学的发展 B. 社会习俗的变化

C. 衣食住行的发展 D. 列强发动侵华战争

15.在近代中国,实现国家和人民富强的前提是( )

A. 进行实业救国 B. 发展资本主义

C. 争取民族独立和人民解放 D. 进行西方式的工业革命

16.20世纪初,中国社会用人格的平等代替身份的不平等的是( )

A. 剪发辫 B. 易服饰 C. 改称呼 D. 禁缠足

17.《申报》是近代中国存在时间最长的中文报纸。下列关于《申报》的说法,不正确的是( )

A. 内容登载了国家政治大事 B. 创办于上海

C. 新闻量大、范围广、真实可靠 D. 是戊戌变法的舆论工具

18.近代交通工具的传入对中国造成的影响有( )

①使人们的出行速度大大加快

②极大地促进了商品的流通

③废止了旧的交通方式

④便利了外国列强对中国的掠夺

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①③④

19.商务印书馆是中国近代规模最大的文化出版机构之一,它最早创办于( )

A. 北京 B. 上海 C. 天津 D. 广州

20.下图是民国时期新式婚礼的照片。从中可以得出的结论是

①中国传统习俗受到冲击 ②中国新旧事物同时并存

③中国出现了西化的文明婚礼 ④中国社会彻底摒弃传统婚礼

A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④ D. ①③④

二、非选择题

21.阅读材料,回答问题。

材料一

材料二1912年,孙中山以临时大总统的名义颁布了剪辫令,要求限期剪辫,去除旧俗,做中华民国新国民。中华民国临时政府还颁布法令,革除“大人”“老爷”等称呼,规定民国政府职员相互之间一律改称职务。同时规定,民间普通称呼改为“先生”“君”。

(1)材料一中的图一和图二这两张图片是借助于当时______、________先进技术保留下来的。它们是20世纪初从________传入中国的。列举我国历史上第一部无声电影和有声电影的名称和两位著名的影星。

(2)材料一中图四是民国时期新式服装,请写出其名称。

(3)材料二中“剪辫”“改称呼”等社会习俗的变化分别表明了什么?

(4)通过上述材料可以看出,清末民初中国社会生活发生了巨大变迁,请分析其中的原因。从中你有何感慨?

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一 京师同文馆是中国近代最早成立的新式教育机构,于1862年成立于北京。该校是在恭亲王奕诉等人的奏请下成立的,创办该馆的主要目的之一是培养足够的外语人才来应付外交事务。

材料二 甲午中日战争中国战败后,康有为、梁启超等人认为,要救亡,只有学习外国,而学习国的第一步必须从废科举、立学校开始。1898年,京师大学堂正式建立,这是中国近代第一所国立大学,戊戊政变后作为百日维新中唯一的遗产被保留了下来,其成立标志着中国近代高等教育的开端。

材料三 1904年,《奏定学堂章程》正式公布并在全国施行。它把整个学制分为初等教育、中等教育、高等教育三个阶段,是中国近代由国家颁布的第一个在全国范围内推行的系统学制,是清末民初新式教育体制的主要依据,在中国近代教育史上产生过重大影响。新式学堂的普遍设立、新式学制的出现成为科举制走向尽头的重要原因,1905年,清政府正式废除科举制。

(1)根据上述三则材料并结合所学知识,请你动手绘制一个表格对中国教育的近代化历程进行分类总结。

(2)通过以上总结,你认为中国教育的近代化历程有什么鲜明特点?

23.阅读下列材料:

“民国肇兴,五族共和,‘老爷’‘大人’之称久经淘汰。乃不谓公堂会审之时。就口口声声以‘老爷’‘大人’相称,裁判官亦直受不辞。曾无一言相告诫。”无独有偶,家中雇用的佣人仍然以“少爷”“老太爷”称呼主人。

请完成:

(1)材料中的“民国”建立在哪一年?属于什么性质的政权?

(2)“五族共和”的最主要表现是什么?“大人”“老爷”的称呼最为流行是在哪一朝代?

(3)民国之后的称呼有什么变化?

(4)你认为上述材料说明了称谓改革中的什么问题?

24.阅读材料,回答问题。

材料一:张謇说:天生之人也,与草木无异,若遗留一二有用事业,与草木同生,即不与草木同腐朽。

材料二:从1901年到1907年,张謇先后创办了19个企业单位,初步形成了一个颇具规模的大生资本集团。发展民族近代工业需要科学技术,这又促使张謇热衷于兴办新式学堂,创办了南通大学,在外地还先后参与或协办了复旦大学、吴淞中国公学、南京高等师范、河海工程学校等大专院校……

——摘自《中国近代工商人物志》

(1)根据材料一、二,指出张謇进行过哪两方面的“有用事业”的实践

(2)结合所学知识,指出张謇在上述实践前开展的“有用事业”是什么?取得了怎样成效?

(3)综合上述问题和所学知识,概括张謇对“有用事业”认识变化的主要原因。

25.近代以来,随着中国自然经济的逐渐解体,民族工业逐步产生和发展起来。请阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一

(1)请将材料一中的示意图补充完整。

(2)甲午战争后所签订的《马关条约》中哪一条款不利于中国民族工业的发展?在此背景下,张謇提出什么口号并创办大生纱厂等企业使中国民族工业得到初步发展?

(3)中国民族工业进入“黄金时代”出现“短暂春天”的原因有哪些?

材料二

(4)结合材料二和所学知识,分析近代中国民族工业发展的特点。

(5)综上所述,你认为近代中国民族工业曲折发展的根本原因是什么?

答案解析

1.【答案】C

【解析】徐悲鸿于1940年创作的巨幅画《愚公移山》,借一个寓言故事表达出中华民族团结一心、坚韧不拔,打败日本侵略者的坚定信念。C错误,故选C。

2.【答案】B

【解析】20世纪40年代初,为适应抗战的需要,郭沫若创作了《屈原》,表达了对光明、自由的渴望和追求。《狂人日记》是鲁迅的作品,《子夜》是茅盾的作品,《小二黑结婚》是赵树理的作品,故选B。

3.【答案】D

【解析】中国近代民族工业主要集中在轻工业部门、总体发展比较落后、受到外国经济势力的压迫、地区之间发展很不均衡,主要集中在沿海沿江的大城市,广大内地非常薄弱,D所述是不正确的,所以答案是D。

4.【答案】C

【解析】近代以来,西方发明的照相和电影传入中国,为后人留下了许多珍贵的历史镜头,所以答案是C。

5.【答案】D

【解析】一战期间,我国民族工业得到发展的主要外因是帝国主义忙于一战,放松了对华经济侵略,给我国民族工业带来了发展的“春天”。所以答案选D。

6.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,1872年,《申报》在上海创刊,它是中国近代第一份商业性报纸。《申报》是旧中国历史最长、影响最大的一份报纸。《申报》创办时间与1840年、1895年、1898年无关。故B符合题意,ACD不符合题意,故选B。

7.【答案】B

【解析】依据所学可知旗袍是中国特有的服饰与西方国家无关,A项错误;B项旗袍原本是满族服饰,民国时期成为城市女性追求的时尚着装,这能够说明女性思想的解放和平等观念的兴起,这直接得益于辛亥革命的巨大贡献;C项说法显然违背史实,也无法解释旗袍受青睐的独特性;D项是旗袍本身的特征而非社会原因。所以答案选B。

8.【答案】D

【解析】依据课本所学,20世纪三四十年代,中华民族处于危亡关头,音乐家聂耳和冼星海投身于抗日洪流中,聂耳创作的《义勇军进行曲》这首歌极大地激发了中华民族的抗战意志,吹响中华民族抗日“号角”。D符合题意;茅盾是中国现代著名作家、文学评论家、文化活动家以及社会活动家。A不合题意;齐白石、徐悲鸿是中国的画家,BC不合题意。由此分析ABC不合题意,选择答案D。

9.【答案】D

【解析】根据题干信息“把《申报》和报纸当作同义语的”,结合所学知识可知,报纸成为人们获取信息,了解社会的主要传媒工具,人们可以通过报纸了解到国内外发生的重大事件,从报纸上寻找对自己有用的信息等;因此只有选项D符合题意,故选D。

10.【答案】C

【解析】1905年中国人自己拍摄了第一部无声影片《定军山》,这是一部京剧艺术纪录片,揭开了中国电影事业的序幕。《渔光曲》则是中国第一部获得国际大奖的影片。选择答案C。

11.【答案】C

【解析】依据题干时间是1900年,结合课本所学可知,军警在街头为行人剪辫子的情形和废止缠足的法令都是1911年的辛亥革命后的社会生活的变化,1900年不能谈到这样的话题,AD不符合题意;废除科举制的时间是1905年,B项也不符合题意;1898年,戊戌变法期间,我国创办了京师大学堂,这是第一所国家创办的高等学府,1900年可以谈论关于京师大学堂开设的课程的话题,C项符合题意;由此可知,ABD都是1900年以后发生的事情,都不能在1900年的时候出现,都不符合题意;故选C。

12.【答案】A

【解析】结合所学知识可知,百日维新期间创办的中国近代最早的一所体制完备的高等学府是京师大学堂。选项A符合题意;而选项B北洋西学堂,是甲午战争后在天津创办;选项C时务学堂,是清末戊戌变法运动期间创办的学校;选项D京师同文馆,是洋务运动时期创办的;所以选项BCD不符合题意,故选A。

13.【答案】B

【解析】民国政府颁布了许多改变陋习的法令,剪辫子、易服饰、禁止缠足,故选B。

14.【答案】A

【解析】鲁迅、茅盾、巴金都是近现代著名的文学家,《阿Q正传》是鲁迅的代表作,故选A。

15.【答案】C

【解析】争取民族独立和人民解放是实现国家繁荣富强和人民共同富裕的前提条件。只有实现民族独立和人民解放,才能废除列强同中国签订的一切不平等条约,才能推翻封建专制制度,解放生产力,开辟走向现代化的道路。故选C。

16.【答案】C

【解析】民国初年以官职、先生、某君代替“老爷”“大人”作称谓,是用人格的平等代替了身份的不平等,故选C。

17.【答案】D

【解析】依据所学知识可知,1872年中国第一张近代报纸《申报》在上海创刊,至1949年5月停刊,是近代中国存在时间最长的中文报纸。《申报》主要刊载新闻、评论等内容,还有广告,新闻量大、范围广、真实可靠.所以ABC项表述均正确,D项戊戌变法时期宣传维新思想舆论的报刊由《万国公报》、《强学报》、《中外纪闻》等。故D项关于《申报》的说法错误,故选D。

18.【答案】C

【解析】从两个方面理解近代交通工具的传入对中国造成的影响。积极方面:使人们的出行速度大大加快、极大地促进了商品的流通;消极方面:便利了外国列强对中国的掠夺。而近代交通工具的传入并不意味着废止了旧的交通方式,特别是在广大农村地区,排除B。所以应选C。

19.【答案】B

【解析】1897年,商务印书馆在上海创立,是中国近代规模最大的文化出版机构之一。故选B。

20.【答案】A

【解析】从图片可知,图中婚礼采取的西式婚礼,说明中国传统习俗受到冲击,出现了西化的文明婚礼;图中老者的服饰仍是中国传统服饰,说明中国新旧事物同时并存;中国社会彻底摒弃传统婚礼说法从图中无法得到证实。故符合题意的是①②③,故选A。

点睛:分析图片主题是近代中国的婚礼,从人物装束分析得出结论,如,婚纱代表的西式的文明婚礼;长辈衣着说明了新旧事物并存,西式婚礼的出现说明传统习俗受到西方文明的冲击。不能从图中得出的结论是中国社会彻底摒弃传统婚礼。

21.【答案】(1)照相电影西方《定军山》,《歌女红牡丹》。赵丹、周璇。

(2)旗袍。

(3)剪辫表示反对封建政权的决心;改称呼表明国民人格平等观念逐渐取代了传统的等级观念,体现了资产阶级追求自由平等的愿望。(意思相近即可)

(4)原因:西方列强入侵带来的西方文化对中国的冲击;中国学习西方的结果;中国人民革命的影响和创新的结果。

感慨:①要不遗余力地抨击和扭转社会上的不良习俗、风气。②随着社会的发展,我们要不断学习和接受世界先进的事物,只有这样我们的社会才能不断地向更文明、更进步的方向发展等。

【解析】(1)依据所学可知,材料一中的图一和图二这两张图片是借助于当时照相、电影等先进技术保留下来的,它们是20世纪初从西方传入中国的,促进了人民近代社会生活的变化,我国的电影事业得到了发展,我国历史上第一部无声电影是《定军山》,第一部有声电影是《歌女红牡丹》。赵丹、周璇是当时著名的影星。

(2)依据所学可知,材料一中图四是民国时期新式服装——旗袍,旗袍形成于上个世纪20年代,民国20年代之后成为最普遍的女子服装,由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。

(3)依据所学可知,辛亥革命后,社会习俗发生了变化,剪辫,易服,废除缠足,体现了新社会的新思想,剪辫表示反对封建政权的决心;改称呼表明国民人格平等观念逐渐取代了传统的等级观念,体现了资产阶级追求自由平等的愿望。

(4)依据上述材料的内容可知,清末民初中国社会生活发生了巨大变迁,这是因为西方列强入侵带来的西方文化对中国的冲击;而且中国也开始学习西方,这也是中国人民革命的影响和创新的结果,由此可知,我们要不遗余力地抨击和扭转社会上的不良习俗、风气;随着社会的发展,我们要不断学习和接受世界先进的事物,只有这样我们的社会才能不断地向更文明、更进步的方向发展。

22.【答案】(1)答案要点:列出材料反映的中国教育近代化历程中的四个事件的时间、内容、影响

表格整体设计合理、完整;史实准确。

(2)教育体系逐步完备,基本建立了从小学到高等教育的完备体系;教育近代化是在西方列强不断入侵,民族矛盾不断加剧的背景下被动开展的。

【解析】(1)根据三则材料“京师同文馆是中国近代最早成立的新式教育机构;1898年,京师大学堂正式建立;1905年,清政府正式废除科举制。”结合所学知识可知,中国教育的近代化历程:?洋务运动时期,创办了新式学堂——京师同文馆(1862)?戊戌变法时期,创办京师大学堂(1898),这是中国近代第一所国家建立的最高学府。它的创办表明近代中国教育改革迈出了重要的一部。?1904年清政府颁布《奏定学堂章程》,建立起包括初等、中等、高等三个学程的新式教育体制。?1905年,清朝宣布废除沿用了一千三百多年的科举制度,这是中国教育史上的一件大事。

(2)结合所学知识可知,中国教育的近代化历程的鲜明特点是,教育体系逐步完备,基本建立了从小学到高等教育的完备体系;教育近代化是在西方列强不断入侵,民族矛盾不断加剧的背景下被动开展的。

23.【答案】(1)时间:1912年。性质:资产阶级政权。

(2)表现:颁布《中华民国临时约法》。朝代:清朝。

(3)以官职、先生、某君代替“老爷”“大人”等称呼。

(4)说明了尊卑贵贱的等级观念并没有完全从人们的思想意识中消除。

【解析】(1)材料中的“民国”是中华民国,它于1912年建立。它是资产阶级政权。

(2)中华民国临时政府还颁布法令,革除“大人”“老爷”等前清官场的称呼,规定民国政府的职员相互之间一律改称职务。民间普通称呼改为“先生”或“君”。可知,“大人”“老爷”等称呼在清朝最流行。

(3)民国之后称呼的变化以官职、先生、某君代替“老爷”“大人”作称谓。

(4)民国初年以官职、先生、某君代替“老爷”“大人”作称谓,是用人格的平等代替身份的不平等,材料中的现象说明了尊卑贵贱的等级观念并没有完全从人们的思想意识中消除。

24.【答案】(1)兴办企业或实业;创办教育机构或兴办各类学校。

(2)科举考试。考中了状元。

(3)甲午战后严重的民族危机;借鉴发展了前人的救国主张及实践教训等。(言之有理即可)

【解析】(1)阅读材料,可以总结,“有用事业”为兴办实业和创办教育机构等。

(2)分析材料结合所学可知,材料二反映的是张謇创办实业的成就,从时间上分析,在张謇创办实业之前,张謇是清末的状元。科举考试是选拔官员的主要途径,所以“有用事业”指的是清朝的科举考试,而张謇是1894年考中的状元。

(3)结合所学,甲午战后民族危机严重,列强纷纷开始在中国投资设厂,一些官员、地主、商人也开始了兴办实业的热潮,以抵制列强的资本侵略;张謇借鉴发展了前人的救国主张及实践教训,主张实业救国,回家乡创办实业。

25.【答案】(1)①洋务运动;②甲午中日战争;③第一次世界大战

(2)允许日本在中国开设工厂;“实业救国”。

(3)辛亥革命后:中华民国政府颁布一系列发展实业的法令,各种实业团体涌现,掀起发展实业的热潮。第一次世界大战期间:西方列强忙于欧洲战事,暂时放松了对中国的经济侵略。

(4)虽有长足发展,但总体比较落后;资金少,规模小,技术差;主要集中在轻工业部门,重工业基础极为薄弱;地区分布极不平衡,主要集中在上海、武汉等沿海沿江的大城市。

(5)是由近代中国半殖民地半封建社会的性质决定的。

【解析】(1)依据所学可知,洋务运动促进了民族资本主义工业的产生和发展,是中国近代化的开端,甲午中日战争后,允许外国在中国开办工厂,张謇深感要挽回中国的利益,必须发展本国工商业,他提出了“实业救国”,客观上刺进了中国民族工业的发展,尤其是第一次世界大战期间,帝国主义忙于战争,暂时了放松了对民族资本主义的压迫,民族资本主义发展进入黄金时代。

(2)依据所学可知,甲午战争后,签订的《马关条约》,允许外国在中国开办工厂,不利于中国民族工业的发展,在此背景下,张謇深感要挽回中国的利益,必须发展本国工商业,他提出了“实业救国”的口号,并创办大生纱厂等企业,使中国民族工业得到初步发展。

(3)依据所学可知,辛亥革命后,中华民国政府颁布一系列发展实业的法令,各种实业团体涌现,掀起发展实业的热潮,第一次世界大战期间:西方列强忙于欧洲战事,暂时放松了对中国的经济侵略,民族资本主义发展进入黄金时代。

(4)依据材料二的图片信息,结合所学知识可知,民族工业虽有长足发展,但总体比较落后;资金少,规模小,技术差;而且主要集中在轻工业部门,重工业基础极为薄弱;地区分布极不平衡,主要集中在上海、武汉等沿海沿江的大城市。

(5)综上所述的内容,结合所学可知,由于近代中国半殖民地半封建社会的性质,近代中国民族工业曲折发展,并存在着严重的不平衡性,重工业基础极为薄弱,不改变半殖民地半封建的社会性质,这种状况很难改变。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹