人教版(新版)初中历史八年级上册第六单元《 中华民族的抗日战争》单元检测题(解析版)

文档属性

| 名称 | 人教版(新版)初中历史八年级上册第六单元《 中华民族的抗日战争》单元检测题(解析版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 90.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-01-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《中华民族的抗日战争》单元检测题

一、选择题

1.抗日战争是近代历史上空前规模的全民族的反侵略战争。这场战争中中国军队主动出击日军的最大规模战役是( )

A. 平津守卫战 B. 南京保卫战 C. 台儿庄战役 D. 百团大战

2.“麻雀叫,麻雀叫,日本人,真凶暴。夺我东三省,杀我们同胞。小朋友!大家起来闹,日本糖果我不吃,东洋玩具我不要。”这首童谣的出现是由于发生了( )

A. 西安事变 B. 九·一八事变

C. 七七事变 D. 八·一三事变

3.1937年11月20日,南京国民政府发表宣言:“淞沪一隅,抗战亘于三月,各地将士,闻义赴难,朝命夕至,其在前线,以血肉之躯,筑成壕堑,有死无退。”淞沪会战的积极作用在于( )

A. 保卫重要城市上海和南京

B. 促进了抗日民族统一战线初步形成

C. 出现空前团结的抗日局面

D. 粉碎了日本3个月灭亡中国的迷梦

4.“抗战进入相持阶段后,共产党领导的抗日根据地牵制和打击了侵华日军三分之二以上兵力。抗日战争的战局由此发生了根本性变化:以国民党军队为主体的正规战争退居次要地位……”材料表明中国共产党( )

A. 从属于国民党的正面战场 B. 是正面战场的重要力量

C. 是团结抗战的中流砥柱 D. 是抗战取胜的唯一因素

5.抗日战争淞沪会战中,八百壮士在四行仓库孤军抗击侵略者的斗争成为民族抗战的一面旗帜,毛泽东为此题词“八百壮士民族革命典型”,领导八百壮士抗战的民族英雄是

A. 谢晋元 B. 姚子青 C. 黄梅兴 D. 古大存

6.标语口号带有特定的时代特征,下列标语口号能体现一二.九运动的是( )

A. 维新变法 B. 驱除鞑虏、恢复中华

C. 停止内战、一致抗日 D. 扶清灭洋

7.日本宣布无条件投降是在( )

A. 1945年8月15日 B. 1945年9月2日

C. 1945年9月9日 D. 1945年10月25日

8.李宗仁将军曾说:“我们在内战中搅了二十多年,……黑白不明,是非不分,败虽不足耻,胜亦不足武。现在真是天如人愿,让我们这些人这辈子有个抗日救国的机会。”李宗仁将军践行“救国机会”的最突出表现是( )

A. 卢沟桥事变 B. 九一八事变

C. 百团大战 D. 台儿庄战役

9.7月7日,一个承载着中华民族屈辱与悲愤、血性与荣光的日子!以抗日战争为背景的电影《烽火》曾特意选择于7月7日举行首映式,是因为这一天曾发生了( )

A. 九一八事变 B. 卢沟桥事变 C. 八一三事变 D. 淞沪会战

10.某历史题材影片中有这样一组镜头:周恩来见到蒋介石后称他为“校长”,并让他放弃“攘外必先安内的政策”,停止内战。该影片再现的是下列哪一历史场景( )

A. 创办黄埔军校 B. 第一次国共合作

C. 西安事变 D. 北伐战争

11.下列史实与结论之间逻辑关系正确的是( )

A. A B. B C. C D. D

12.“时间:1937年;参战部队:八路军一一五师;战果:歼敌一千余人;历史地位:抗战以来中国军队的首次重大胜利。”符合这些条件的应该是( )

A. 百团大战 B. 台儿庄战役 C. 平型关大捷 D. 平津会战

13.抗日战争进入相持阶段后,日军先后发动三次会战,企图占领

A. 广州 B. 南京 C. 上海 D. 长沙

14.历史上有两次国共合作,标志着国共第二次合作初步形成的事件是( )

A. 九一八事变 B. 七七事变

C. 西安事变和平解决 D. 南京大屠杀

15.“对于中国来说,日本是我们最近的邻邦。‘一衣带水’这个词几乎成了我们形容日本时必不可少的词汇。然而在地球上现有国家中,日本却是离我们‘最远’的一个。”以下史实可以证明日本离我们“最远”的是( )

①九一八事变 ②长沙会战 ③豫湘桂战役 ④北伐战争 ⑤台儿庄战役

A. ①②③④ B. ①②③⑤ C. ②③④⑤ D. ②③④

16.2014年2月27日,十二届全国人大常委会第七次会议表决通过了关于确定9月3日为中国人民抗日战争胜利纪念日和12月13日为南京大屠杀死难者国家公祭日的决定。这一决定有利于( )

①全世界清醒认识中国的抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分

②激发中国民众对日本的仇视

③牢记历史,以史为鉴,避免历史悲剧重演

④维护世界和平,坚持走和平发展道路

A. ①② B. ①④ C. ③④ D. ②③

17.为巩固敌后抗日根据地,争取抗战胜利,中国共产党制定的政策和措施包括

①建立抗日民主政权 ②没收地主的土地分给农民

③实行减租减息的土地政策 ④发展生产

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②④

18.西安事变发生后,如果置蒋介石于死地,客观上只会有利于( )

A. 中国共产党 B. 广大人民群众

C. 中国国民党 D. 日本帝国主义

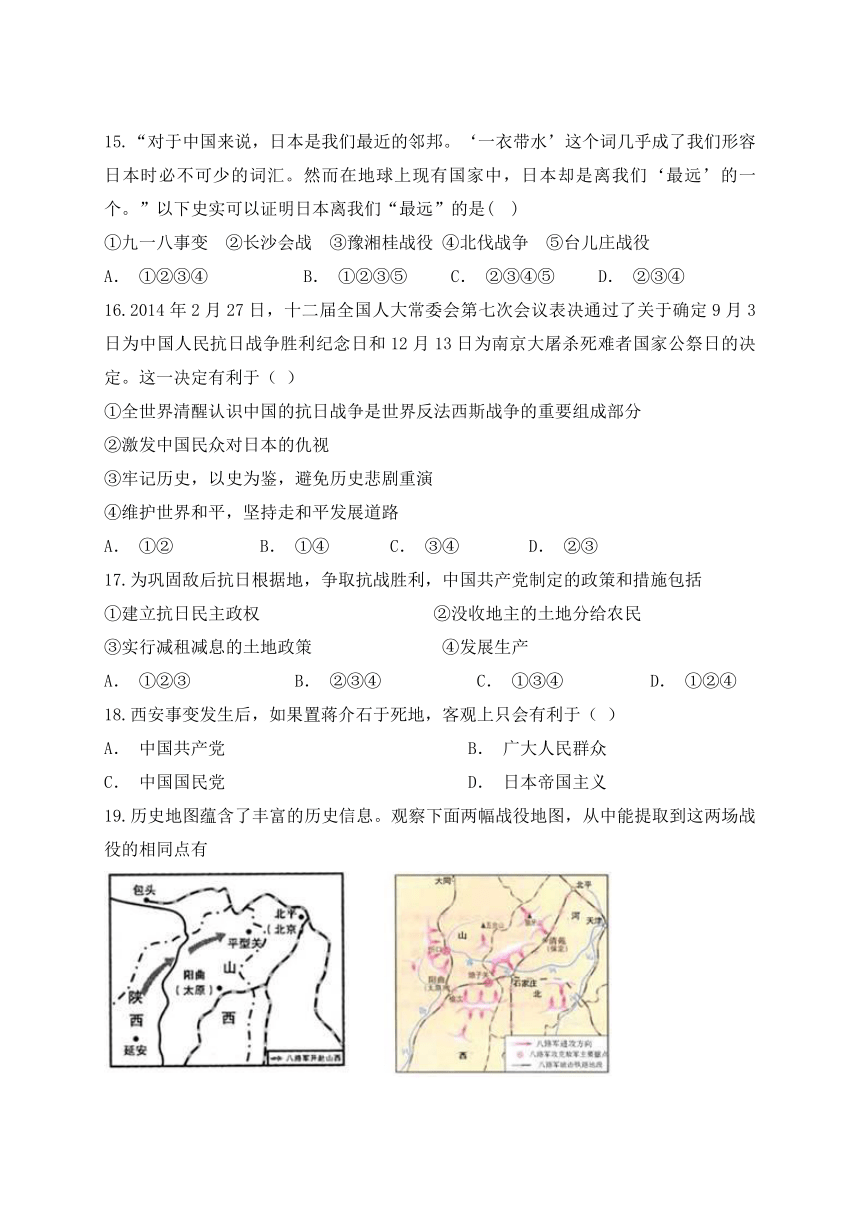

19.历史地图蕴含了丰富的历史信息。观察下面两幅战役地图,从中能提取到这两场战役的相同点有

①都发生在国共十年对峙期间 ②都是彭德怀指挥领导的

③都是八路军组织发起的 ④山西都是主要战场

A. ①② B. ②③ C. ②④ D. ③④

20.郭沫若在《满江红·卢沟闻警》写道:“庚子耻,犹未雪。卢沟辱,何时灭?”“卢沟辱”指的是( )

A. 九一八事变 B. 西安事变 C. 七七事变 D. 南京大屠杀

二、非选择题

21.阅读材料并回答问题

材料一 沈阳日军行动,可作为地方事件。望力避冲突,以免事态扩大。

——蒋介石致张学良密电

材料二 东北沦亡,时逾五载……前方守土之将士奋勇杀敌,后方之外交当局仍力谋妥协……学良等多年袍泽,不忍坐视,因对介公为最后之诤谏,保其安全,促其反省……张学良、杨虎城叩文(十二日)

(1)材料一中“沈阳日军行动”指的是什么?蒋介石对日态度如何?

(2)从材料二中看出材料一中蒋介石的做法带来了什么后果?张学良、杨虎城何时何地发表该文?

(3)结合所学知识说说张学良、杨虎城对“介公为最后之诤谏”的目的是什么?

(4)张学良、杨虎城为达到目的而发动的事变是如何解决的?有何意义?

22.阅读下列材料:

材料一:明清时期的中日关系,显然逆转了:倭寇沿海骚扰,给东南各地带来极大的破坏……甲午一役,天朝再败于东邻维新之岛,举国深感耻痛。

材料二:进入20世纪,日本的侵略行为变本加厉。据1946年《远东国际军事法庭判决书》:1937年12月13日晨,日军进入南京的时候,一切抵抗活动都已经停止了……南京就像落入日军之手的猎物,不仅经受了战火、还经受了日军士兵以取乐和收刮为目的的犯下的无数罪行。……

材料三:2014年2月27日,十二届全国人大常委会第七次会议决定,以立法的形式将每年12月l3日确定为南京大屠杀死难者国家公祭日。

请回答:

(1)据材料一,指出明清时期中日关系逆转的表现。

(2)说出“甲午一役”的时间及给中国社会带来的影响。

(3)结合材料二及所学知识,概述日本军国主义在南京大屠杀中犯下的滔天罪行。

(4)对于材料二中的判决及材料三中的决定,你有何认识?

23.认真看图,然后回答问题。

(1)图一反映了中国近代史上的哪次战争?

(2)这次战争中国战败的主要原因是什么?

(3)图二有何标志性意义?

(4)图二反映了中国近代史上的哪次战争?

(5)日本宣布投降于何时?

(6)这次战争中国战胜的主要原因是什么?(至少说出3点原因)

(7)全国性的抗日战争开始于什么事件?

(8)中国军民“血肉筑长城”,概要举出中国军民抵抗日本法西斯侵略的事例名称。

(9)请问:随着抗战的胜利,被日本统治达50年之久的什么地方回到了祖国怀抱?

(10)你认为中国抗日战争胜利的历史意义是什么?

24.1931年秋,南开大学、南开中学、南开女中、南开小学均将《东北地理教本》作为通用教材。该教材虽以东北地理为题,但着重谈东北历史与当时社会状况的关系。出现上述现象的主要原因是

A. 《凡尔赛和约》签订

B. 《九国公约》签订

C. 蒋介石发动四一二政变

D. 日本加紧侵略中国东北

25.阅读下列材料,回答问题。

材料一 “九一八”事变前,蒋介石密电张学良:“无论日本军队此后如何在东北寻衅,我方应予不抵抗,力避冲突。”

材料二 “中国亡于帝国主义,我们还能当亡国奴,尚可苟延残喘;若亡于共产党,则纵肯为奴隶亦不可得。” ——1931年8月22日,蒋介石在南昌讲话

材料三 “我们既是一个弱国,如果临到最后关头,便只有拼全民族的生命以求国家生存,那时节再不容许我们中途妥协,在和平根本绝望之前一秒钟,我们还是希望由和平的外交方法,求得战事的解决。” ——1937年7月17日,蒋介石庐山谈话

请回答:

(1)据材料一,此密电发出后,给中国带来了什么后果?

(2)据材料二,蒋介石顽固推行什么政策?你有何认识?

(3)据材料三分析,蒋介石对日本侵略实行的政策有何变化?为什么?

答案解析

1.【答案】D

【解析】百团大战是抗战时期中国军队主动出击日军的一次最大规模战役,故选D。

2.【答案】B

【解析】根据童谣中的词句“夺我东三省,杀我们同胞。”可知反映的是九一八事变后,日军占领东三省的史实,故选B。

3.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,1937年8月13日,日本在上海挑起事端。中国军队奋起反击,淞沪会战爆发。1937年11月,上海失陷,淞沪会战结束。淞沪会战持续3个月,打死打伤日军4万多人,打破了日本3个月灭亡中国的迷梦,激发了全国人民的斗志。故D符合题意;淞沪会战的结果是上海失陷,故A不属于淞沪会战的积极作用,不符合题意;西安事变的和平解决促进了抗日民族统一战线初步形成,故B不符合题意;七七事变后,国共两党合作,建立抗日民族统一战线,出现空前团结的抗日局面。故C不符合题意。故选D。

4.【答案】C

【解析】依据题干所给信息“抗战进入相持阶段后”,结合所学知识可知,抗战进入相持阶段后,国民党消极抗日,积极反共。中国共产党领导的敌后游击战争牵制和打击了侵华日军三分之二以上的兵力,居于抗日战争的主导地位,敌后抗日根据地成为中国抗日战争的主战场。中国共产党在抗战相持阶段中起着关键作用,是团结抗战的中流砥柱,C项符合题意;A项说法不正确,共产党领导的敌后战场和国民党的正面战场共同构成了抗日战争的主体;B项说法错误,正面战场的重要力量是国民党军队;D.项是抗战取胜的唯一因素说法明显错误,抗战取胜的因素很多,中国共产党的领导只是抗战胜利的因素之一。由此可知ABD三项不符合题意。故选C。

5.【答案】A

【解析】依据所学知识可知,1937年,在淞沪会战中,谢晋元曾奉命率部死守上海四行仓库,坚守4天4夜,击退日军6次进攻,毙敌数百人,被当时的报纸媒体与楚汉相争时田横的八百义士作比较,被称作是“八百壮士”,而谢晋元的英名也被人民广为传颂。故选A。

6.【答案】C

【解析】依据所学知识可知,一二.九运动是1936年日本侵略华北地区的时候,学生进行的运动,当时提出了停止内战、一致抗日 的口号。A项是维新变法运动的口号;B项是中国同盟会的政治纲领;D项是义和团运动的口号。故选C。

7.【答案】A

【解析】依据所学知识可知,1945年8月15日,日本宣布无条件投降,中国八年抗战取得了胜利。台湾也回到祖国的怀抱。故选A。

8.【答案】D

【解析】题干提供了关键信息“李宗仁”,结合课本所学分析,1938年春,日军进攻徐州,在李宗仁的指挥下,组织徐州会战,在台儿庄歼灭了大量日军,践行了“救国机会”。故答案为D。

9.【答案】B

【解析】根据所学知识,1937年7月7日,日本帝国主义发动了全面侵华战争,这就是七七事变,中华民族全民族的抗战开始,本题选B。

10.【答案】C

【解析】上述历史场景反映的是西安事变后周恩来到西安谈判的史实,故选C。

11.【答案】D

【解析】依据所学知识分析选项可知,A项1931年9月18日日本发动了九一八事变,标志着抗日战争的开始;B项百团大战是抗战以来中国军队主动出击日军的最大规模的战役;C项平型关大捷是抗战以来的第一次大捷;D项表述正确。故选D。

12.【答案】C

【解析】百团大战发生在1940年;台儿庄战役发生在1938年;平型关大捷发生在1937年,参战部队是八路军一一五师;平津会战是国民党的军队。故ABD不符合题意,故选C。

13.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,武汉会战后,日军失去了战略进攻的能力,抗日战争就此进入相持阶段。抗日战争进入相持阶段后,日军先后发动三次会战,企图占领长沙,均未得逞。因此只有选项D符合题意,故选D。

14.【答案】C

【解析】分析题目和选项可知,A、B两项是日本侵略中国发动的事变,激化了民族矛盾,D项是日本侵华的罪行,C项西安事变的和平解决,蒋介石答应了停止内战一致对外的主张,国共两党十年对峙局面基本结束了,第二次国共合作初步形成,本题选C。

15.【答案】B

【解析】分析材料内容可知,“日本离我们‘最远’”,指的是日本曾经发动过侵华战争,给我国造成的危害最大,在情感上有距离。结合所学知识分析选项可知,①九一八事变是1931年日本发动的侵华战争的开始,之后占领了东北三省,符合题意;②长沙会战发生在抗日战争1939年到1942年,中国军队与侵华日军在以长沙为中心的第九战区进行了3次大规模的激烈攻防战,符合题意;③豫湘桂战役是日本陆军于1944年4月至12月期间贯穿中国河南、湖南和广西三地进行的大规模进攻战役,符合题意;④北伐战争是1926年国民革命时期讨伐北洋军阀的战役,与题意不符;⑤台儿庄战役是抗日战争时期,国民党正面战场取得的重大胜利,符合题意;所以①②③⑤符合题意,故选B。

16.【答案】C

【解析】第二次世界大战期间,日本法西斯的侵略,给世界人民带来了深重的灾难,中国此举是要人们牢记历史,以史为鉴,避免历史悲剧重演;同时,也表明了中国政府维护世界和平的立场和决心。故答案选C。

17.【答案】C

【解析】依据所学知识可知,抗日战争时期,中国共产党在敌后抗日根据地实行的土地政策是减租减息,而非没收地主的土地分给农民。仔细审查①③④符合题意,故此题选C。

18.【答案】D

【解析】分析题干,联系当时的情况,正值日本占领了中国东三省,进一步侵略华北,如果置蒋介石于死地,中国将进一步陷入混乱,这最有利于日本侵略中国。所以答案为D。

19.【答案】D

【解析】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。根据左图中的“平型关”“山西”可知,该战役是平型关战役,根据右图中的“破击铁路地段”“山西”“河北”等可知该战役是百团大战。百团大战发生于1940年,所以排除①。平型关战役与林彪有关,排除②。所以答案选D。

20.【答案】C

【解析】1937年7月7日夜,日军在北平西南卢沟桥附近演习时,借口一名士兵“失踪”,要求进入宛平县城搜查,遭到中国守军第29军严辞拒绝。日军遂向中国守军开枪射击,又炮轰宛平城。第29军奋起抗战。这就是震惊中外的七七事变,又称卢沟桥事变。七七事变是日本帝国主义全面侵华战争的开始,也是中华民族进行全面抗战的起点。所以答案选C。

21.【答案】(1)九一八事变。蒋介石下令不抵抗。

(2)日军侵占了东北三省。1936年12月在西安发表。

(3)为了逼迫蒋介石抗日。

(4)中国共产党从全民族利益出发,主张和平解决。意义:西安事变的和平解决,标志着十年内战基本结束,抗日民族统一战线初步形成。

【解析】(1)根据材料信息时间“九一八”和地点“北大营”可以判定该事件为九一八事变,由于东北军执行“不抵抗政策”,当晚日军便攻占北大营,次日占领整个沈阳城。

(2)1931年9月18日,九一八事变爆发。九一八事变爆发后,由于蒋介石的不抵抗政策,第二天清晨,日军占领沈阳城。随后,日军又陆续侵占了东北三省。东北人民和未撤走的东北军部队组织起抗日义勇军,抵抗日军的侵略。中国人民的局部抗战开始了。张学良、杨虎城是在1936年12月的西安发表的文章。

(3)根据所学知识可知,张学良、杨虎城是为了逼迫蒋介石抗日.

(4)依据所学知识可知,1936年12月12日,张学良和杨虎城发动了震惊中外的西安事变。最终在中国共产党的努力下,西安事变得到了和平解决。从此,十年内战基本结束,抗日民族统一战线的初步形成。

22.【答案】(1)明朝中期倭寇在我国东南沿海烧杀掳掠,使百姓的生命财产惨遭损害。清朝时,日本悍然发动甲午中日战争。

(2)时间:1894—1895年;影响:大大加深了中国半殖民地化程度。

(3)日军占领南京后,对南京的和平居民进行了血腥的大屠杀,有的被当作练习射击的靶子,有的被当作练习刺杀的对象,有的被活埋,仅6周内,日军就屠杀了手无寸铁的中国居民和放下武器的士兵达30万人以上。

(4)牢记历史,以史为鉴等(有理即可)

【解析】(1)材料一已经明确指出明清时期的中日关系逆转的原因是明朝中期倭寇在我国东南沿海烧杀掳掠,使我国东南沿海百姓的生命财产惨遭损害。清朝时,日本悍然发动甲午中日战争,强迫清政府签订《马关条约》,大大加深了中国社会的半殖民地化程度。

(2)甲午中日战争发生于1894—1895年;结果,清政府战败求和,被迫签订《马关条约》,其对中国社会的影响是大大加深了中国半殖民地化程度,加剧了中国民族危机。

(3)1937年12月13日,日军占领南京后,对南京的和平居民进行了血腥的大屠杀,有的被当作练习射击的靶子,有的被当作练习刺杀的对象,有的被活埋,仅6周内,日军就屠杀了手无寸铁的中国居民和放下武器的士兵达30万人以上。

(4)我们学习历史的目的其实就是为了牢记历史,以史为鉴等,从历史事件中吸取经验教训,不重蹈覆辙。

23.【答案】(1)甲午中日战争。

(2)清政府的腐败无能。

(3)图二标志着中华民族全面抗战的开始(或日本全面侵华的开始)

(4)抗日战争。

(5)1945年8月15日。

(6)①在中国共产党的领导下建立了抗日民族统一战线;②是各族人民团结一致、浴血奋战、艰苦奋斗的结果;③我们进行的是正义战争,得到国际反法斯力量的支持;

(7)七七事变;或卢沟桥事变。

(8)台儿庄战役;百团大战。

(9)台湾。

(10)抗日战争的胜利,是中华民族一百多年来反抗外国侵略取得的第一次伟大胜利,洗雪了近代以来的民族耻辱,捍卫了中华民族的文明成果,促进了中华民族的团结。中华民族为世界反法西斯战争的胜利作出了重大贡献,也空前地提高了中国的国际地位。

【解析】(1)根据课本所学知识,甲午中日战争,清政府战败。1895年4月,清政府与日本签订了《马关条约》。《马关条约》大大加深了中国的半殖民地化程度。

(2)战争失败的原因有很多。有自己的原因也有对方的原因。但是主要原因、根本原因都要从自身来找。甲午中日战争中国已有海军但还是以失败告终,主要原因就是清政府统治的腐败。

(3)、(7)1937年7月7日,日军在卢沟桥附近举行军事演习。借口一名士兵失踪,向卢沟桥中国守军发起进攻,并炮轰宛平城。中国守军忍无可忍,奋起反抗,这就是卢沟桥事变,又称七七事变。标志着全国性抗日战争的开始。

(4)、(5)根据图片日本签订投降书。在中国近代史,日本曾经发动两次侵略战争:19世纪末甲午中日战争中国战败,日本战胜;20世纪三四十年代的侵华战争,1945年8月15日日本战败无条件投降,9月9日签订投降书,这就是中国的抗日战争。

(6)主要从这几方面入手分析原因:战争的性质,正义的战争得到多助,非正义的战争失道寡助;正确的战略战术;军队作战勇敢;军民团结;领导者的才能等等。

(8)八年抗战,中国反对日本法西斯的战役有很多,有平型关大捷,抗日战争的第一次大捷,台儿庄战役是抗战以来的重大胜利,百团大战是抗战中中国共产党主动出击日本的大规模战役。

(9)在中国人民和世界反法西斯力量的沉重打击下,日本天皇被迫宣布无条件投降。中国人民终于取得了抗日战争的胜利,台湾也回到祖国的怀抱。

(10)抗日战争是一百多年来反抗外国侵略取得的第一次伟大胜利,洗雪了近代以来的民族耻辱,捍卫了中华民族的文明成果,促进了中华民族的团结。中华民族为世界反法西斯战争的胜利作出的重大贡献,也空前地提高了中国的国际地位。

24.【答案】D

【解析】依据题干提示:1931年,东北历史与当时社会状况。结合课本所学,1931年9月18日,日本关东军经过精心策划,炸毁沈阳北郊柳条湖的一段路轨,制造了柳条湖事件,反诬是中国军队破坏,日军以此为借口,炮击中国东北军驻地北大营,攻占沈阳城。这就是“九一八事变”。日本从此开始侵略中国东北。D项符合题意;1919年6月巴黎和约签订对德的《凡尔赛和约》,A项不合题意;1922年华盛顿会议,签订对中国的《九国公约》,使中国恢复到几个帝国主义共同侵略的局面,B项不合题意;1927年蒋介石发动四一二政变,国共第一次合作破裂,国民大革命失败。C项不合题意。由此可知ABC三项不合题意,故选择D。

25.【答案】(1)便利日本侵略,九一八事变爆发后,由于蒋介石下令不抵抗,东北军十几万人撤入关内。只有四个多月,东北一百多万公里的锦绣山河,全部沦于敌手。

(2)反人民的内战政策,而对外来侵略却不抵抗。认识:蒋介石置国家民族利益于不顾,顽固推行“攘外必先安内”的反动政策,必将遭到全国人民的反对。

(3)从不抵抗到准备抗战。转变原因是:中国共产党所倡导并为之积极努力的统一战线政策;西安事变直接促使了蒋介石态度的转变;日本发动了“七七事变”“八一三事变”,威胁到国民政府的统治。

【解析】(1)依据材料一中的蒋介石密电张学良可知,蒋介石命令张学良不抵抗。这种政策便利日本侵略,使中国东北三省不到半年时间,完全沦为日本的殖民地。

(2)依据材料二中蒋介石的讲话内容可以看出,其实质仍然是顽固推行对内反共反人民内战政策,对外不抵抗政策。对于蒋介石国民政府采取的这样一种政策,我们要看到在中日民族矛盾上升的情况下,仍然顽固维护阶级利益,置民族国家利益于不顾,必将遭到全国人民的反对。

(3)从材料三蒋介石庐山谈话内容可以看出,蒋介石对日本侵略实行的政策已经从不抵抗到准备抗战。至于原因,1936年12月12日,西安事变和平解决,促使了蒋介石态度的转变;西安事变和平解决标志着抗日民族统一战线初步形成;1937年7月7日,日军发动七七事变,8月13日,日军发动八一三事变,直接威胁到国民政府的统治中心,因此蒋介石对日本侵略的态度不得不发生转变。

一、选择题

1.抗日战争是近代历史上空前规模的全民族的反侵略战争。这场战争中中国军队主动出击日军的最大规模战役是( )

A. 平津守卫战 B. 南京保卫战 C. 台儿庄战役 D. 百团大战

2.“麻雀叫,麻雀叫,日本人,真凶暴。夺我东三省,杀我们同胞。小朋友!大家起来闹,日本糖果我不吃,东洋玩具我不要。”这首童谣的出现是由于发生了( )

A. 西安事变 B. 九·一八事变

C. 七七事变 D. 八·一三事变

3.1937年11月20日,南京国民政府发表宣言:“淞沪一隅,抗战亘于三月,各地将士,闻义赴难,朝命夕至,其在前线,以血肉之躯,筑成壕堑,有死无退。”淞沪会战的积极作用在于( )

A. 保卫重要城市上海和南京

B. 促进了抗日民族统一战线初步形成

C. 出现空前团结的抗日局面

D. 粉碎了日本3个月灭亡中国的迷梦

4.“抗战进入相持阶段后,共产党领导的抗日根据地牵制和打击了侵华日军三分之二以上兵力。抗日战争的战局由此发生了根本性变化:以国民党军队为主体的正规战争退居次要地位……”材料表明中国共产党( )

A. 从属于国民党的正面战场 B. 是正面战场的重要力量

C. 是团结抗战的中流砥柱 D. 是抗战取胜的唯一因素

5.抗日战争淞沪会战中,八百壮士在四行仓库孤军抗击侵略者的斗争成为民族抗战的一面旗帜,毛泽东为此题词“八百壮士民族革命典型”,领导八百壮士抗战的民族英雄是

A. 谢晋元 B. 姚子青 C. 黄梅兴 D. 古大存

6.标语口号带有特定的时代特征,下列标语口号能体现一二.九运动的是( )

A. 维新变法 B. 驱除鞑虏、恢复中华

C. 停止内战、一致抗日 D. 扶清灭洋

7.日本宣布无条件投降是在( )

A. 1945年8月15日 B. 1945年9月2日

C. 1945年9月9日 D. 1945年10月25日

8.李宗仁将军曾说:“我们在内战中搅了二十多年,……黑白不明,是非不分,败虽不足耻,胜亦不足武。现在真是天如人愿,让我们这些人这辈子有个抗日救国的机会。”李宗仁将军践行“救国机会”的最突出表现是( )

A. 卢沟桥事变 B. 九一八事变

C. 百团大战 D. 台儿庄战役

9.7月7日,一个承载着中华民族屈辱与悲愤、血性与荣光的日子!以抗日战争为背景的电影《烽火》曾特意选择于7月7日举行首映式,是因为这一天曾发生了( )

A. 九一八事变 B. 卢沟桥事变 C. 八一三事变 D. 淞沪会战

10.某历史题材影片中有这样一组镜头:周恩来见到蒋介石后称他为“校长”,并让他放弃“攘外必先安内的政策”,停止内战。该影片再现的是下列哪一历史场景( )

A. 创办黄埔军校 B. 第一次国共合作

C. 西安事变 D. 北伐战争

11.下列史实与结论之间逻辑关系正确的是( )

A. A B. B C. C D. D

12.“时间:1937年;参战部队:八路军一一五师;战果:歼敌一千余人;历史地位:抗战以来中国军队的首次重大胜利。”符合这些条件的应该是( )

A. 百团大战 B. 台儿庄战役 C. 平型关大捷 D. 平津会战

13.抗日战争进入相持阶段后,日军先后发动三次会战,企图占领

A. 广州 B. 南京 C. 上海 D. 长沙

14.历史上有两次国共合作,标志着国共第二次合作初步形成的事件是( )

A. 九一八事变 B. 七七事变

C. 西安事变和平解决 D. 南京大屠杀

15.“对于中国来说,日本是我们最近的邻邦。‘一衣带水’这个词几乎成了我们形容日本时必不可少的词汇。然而在地球上现有国家中,日本却是离我们‘最远’的一个。”以下史实可以证明日本离我们“最远”的是( )

①九一八事变 ②长沙会战 ③豫湘桂战役 ④北伐战争 ⑤台儿庄战役

A. ①②③④ B. ①②③⑤ C. ②③④⑤ D. ②③④

16.2014年2月27日,十二届全国人大常委会第七次会议表决通过了关于确定9月3日为中国人民抗日战争胜利纪念日和12月13日为南京大屠杀死难者国家公祭日的决定。这一决定有利于( )

①全世界清醒认识中国的抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分

②激发中国民众对日本的仇视

③牢记历史,以史为鉴,避免历史悲剧重演

④维护世界和平,坚持走和平发展道路

A. ①② B. ①④ C. ③④ D. ②③

17.为巩固敌后抗日根据地,争取抗战胜利,中国共产党制定的政策和措施包括

①建立抗日民主政权 ②没收地主的土地分给农民

③实行减租减息的土地政策 ④发展生产

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②④

18.西安事变发生后,如果置蒋介石于死地,客观上只会有利于( )

A. 中国共产党 B. 广大人民群众

C. 中国国民党 D. 日本帝国主义

19.历史地图蕴含了丰富的历史信息。观察下面两幅战役地图,从中能提取到这两场战役的相同点有

①都发生在国共十年对峙期间 ②都是彭德怀指挥领导的

③都是八路军组织发起的 ④山西都是主要战场

A. ①② B. ②③ C. ②④ D. ③④

20.郭沫若在《满江红·卢沟闻警》写道:“庚子耻,犹未雪。卢沟辱,何时灭?”“卢沟辱”指的是( )

A. 九一八事变 B. 西安事变 C. 七七事变 D. 南京大屠杀

二、非选择题

21.阅读材料并回答问题

材料一 沈阳日军行动,可作为地方事件。望力避冲突,以免事态扩大。

——蒋介石致张学良密电

材料二 东北沦亡,时逾五载……前方守土之将士奋勇杀敌,后方之外交当局仍力谋妥协……学良等多年袍泽,不忍坐视,因对介公为最后之诤谏,保其安全,促其反省……张学良、杨虎城叩文(十二日)

(1)材料一中“沈阳日军行动”指的是什么?蒋介石对日态度如何?

(2)从材料二中看出材料一中蒋介石的做法带来了什么后果?张学良、杨虎城何时何地发表该文?

(3)结合所学知识说说张学良、杨虎城对“介公为最后之诤谏”的目的是什么?

(4)张学良、杨虎城为达到目的而发动的事变是如何解决的?有何意义?

22.阅读下列材料:

材料一:明清时期的中日关系,显然逆转了:倭寇沿海骚扰,给东南各地带来极大的破坏……甲午一役,天朝再败于东邻维新之岛,举国深感耻痛。

材料二:进入20世纪,日本的侵略行为变本加厉。据1946年《远东国际军事法庭判决书》:1937年12月13日晨,日军进入南京的时候,一切抵抗活动都已经停止了……南京就像落入日军之手的猎物,不仅经受了战火、还经受了日军士兵以取乐和收刮为目的的犯下的无数罪行。……

材料三:2014年2月27日,十二届全国人大常委会第七次会议决定,以立法的形式将每年12月l3日确定为南京大屠杀死难者国家公祭日。

请回答:

(1)据材料一,指出明清时期中日关系逆转的表现。

(2)说出“甲午一役”的时间及给中国社会带来的影响。

(3)结合材料二及所学知识,概述日本军国主义在南京大屠杀中犯下的滔天罪行。

(4)对于材料二中的判决及材料三中的决定,你有何认识?

23.认真看图,然后回答问题。

(1)图一反映了中国近代史上的哪次战争?

(2)这次战争中国战败的主要原因是什么?

(3)图二有何标志性意义?

(4)图二反映了中国近代史上的哪次战争?

(5)日本宣布投降于何时?

(6)这次战争中国战胜的主要原因是什么?(至少说出3点原因)

(7)全国性的抗日战争开始于什么事件?

(8)中国军民“血肉筑长城”,概要举出中国军民抵抗日本法西斯侵略的事例名称。

(9)请问:随着抗战的胜利,被日本统治达50年之久的什么地方回到了祖国怀抱?

(10)你认为中国抗日战争胜利的历史意义是什么?

24.1931年秋,南开大学、南开中学、南开女中、南开小学均将《东北地理教本》作为通用教材。该教材虽以东北地理为题,但着重谈东北历史与当时社会状况的关系。出现上述现象的主要原因是

A. 《凡尔赛和约》签订

B. 《九国公约》签订

C. 蒋介石发动四一二政变

D. 日本加紧侵略中国东北

25.阅读下列材料,回答问题。

材料一 “九一八”事变前,蒋介石密电张学良:“无论日本军队此后如何在东北寻衅,我方应予不抵抗,力避冲突。”

材料二 “中国亡于帝国主义,我们还能当亡国奴,尚可苟延残喘;若亡于共产党,则纵肯为奴隶亦不可得。” ——1931年8月22日,蒋介石在南昌讲话

材料三 “我们既是一个弱国,如果临到最后关头,便只有拼全民族的生命以求国家生存,那时节再不容许我们中途妥协,在和平根本绝望之前一秒钟,我们还是希望由和平的外交方法,求得战事的解决。” ——1937年7月17日,蒋介石庐山谈话

请回答:

(1)据材料一,此密电发出后,给中国带来了什么后果?

(2)据材料二,蒋介石顽固推行什么政策?你有何认识?

(3)据材料三分析,蒋介石对日本侵略实行的政策有何变化?为什么?

答案解析

1.【答案】D

【解析】百团大战是抗战时期中国军队主动出击日军的一次最大规模战役,故选D。

2.【答案】B

【解析】根据童谣中的词句“夺我东三省,杀我们同胞。”可知反映的是九一八事变后,日军占领东三省的史实,故选B。

3.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,1937年8月13日,日本在上海挑起事端。中国军队奋起反击,淞沪会战爆发。1937年11月,上海失陷,淞沪会战结束。淞沪会战持续3个月,打死打伤日军4万多人,打破了日本3个月灭亡中国的迷梦,激发了全国人民的斗志。故D符合题意;淞沪会战的结果是上海失陷,故A不属于淞沪会战的积极作用,不符合题意;西安事变的和平解决促进了抗日民族统一战线初步形成,故B不符合题意;七七事变后,国共两党合作,建立抗日民族统一战线,出现空前团结的抗日局面。故C不符合题意。故选D。

4.【答案】C

【解析】依据题干所给信息“抗战进入相持阶段后”,结合所学知识可知,抗战进入相持阶段后,国民党消极抗日,积极反共。中国共产党领导的敌后游击战争牵制和打击了侵华日军三分之二以上的兵力,居于抗日战争的主导地位,敌后抗日根据地成为中国抗日战争的主战场。中国共产党在抗战相持阶段中起着关键作用,是团结抗战的中流砥柱,C项符合题意;A项说法不正确,共产党领导的敌后战场和国民党的正面战场共同构成了抗日战争的主体;B项说法错误,正面战场的重要力量是国民党军队;D.项是抗战取胜的唯一因素说法明显错误,抗战取胜的因素很多,中国共产党的领导只是抗战胜利的因素之一。由此可知ABD三项不符合题意。故选C。

5.【答案】A

【解析】依据所学知识可知,1937年,在淞沪会战中,谢晋元曾奉命率部死守上海四行仓库,坚守4天4夜,击退日军6次进攻,毙敌数百人,被当时的报纸媒体与楚汉相争时田横的八百义士作比较,被称作是“八百壮士”,而谢晋元的英名也被人民广为传颂。故选A。

6.【答案】C

【解析】依据所学知识可知,一二.九运动是1936年日本侵略华北地区的时候,学生进行的运动,当时提出了停止内战、一致抗日 的口号。A项是维新变法运动的口号;B项是中国同盟会的政治纲领;D项是义和团运动的口号。故选C。

7.【答案】A

【解析】依据所学知识可知,1945年8月15日,日本宣布无条件投降,中国八年抗战取得了胜利。台湾也回到祖国的怀抱。故选A。

8.【答案】D

【解析】题干提供了关键信息“李宗仁”,结合课本所学分析,1938年春,日军进攻徐州,在李宗仁的指挥下,组织徐州会战,在台儿庄歼灭了大量日军,践行了“救国机会”。故答案为D。

9.【答案】B

【解析】根据所学知识,1937年7月7日,日本帝国主义发动了全面侵华战争,这就是七七事变,中华民族全民族的抗战开始,本题选B。

10.【答案】C

【解析】上述历史场景反映的是西安事变后周恩来到西安谈判的史实,故选C。

11.【答案】D

【解析】依据所学知识分析选项可知,A项1931年9月18日日本发动了九一八事变,标志着抗日战争的开始;B项百团大战是抗战以来中国军队主动出击日军的最大规模的战役;C项平型关大捷是抗战以来的第一次大捷;D项表述正确。故选D。

12.【答案】C

【解析】百团大战发生在1940年;台儿庄战役发生在1938年;平型关大捷发生在1937年,参战部队是八路军一一五师;平津会战是国民党的军队。故ABD不符合题意,故选C。

13.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,武汉会战后,日军失去了战略进攻的能力,抗日战争就此进入相持阶段。抗日战争进入相持阶段后,日军先后发动三次会战,企图占领长沙,均未得逞。因此只有选项D符合题意,故选D。

14.【答案】C

【解析】分析题目和选项可知,A、B两项是日本侵略中国发动的事变,激化了民族矛盾,D项是日本侵华的罪行,C项西安事变的和平解决,蒋介石答应了停止内战一致对外的主张,国共两党十年对峙局面基本结束了,第二次国共合作初步形成,本题选C。

15.【答案】B

【解析】分析材料内容可知,“日本离我们‘最远’”,指的是日本曾经发动过侵华战争,给我国造成的危害最大,在情感上有距离。结合所学知识分析选项可知,①九一八事变是1931年日本发动的侵华战争的开始,之后占领了东北三省,符合题意;②长沙会战发生在抗日战争1939年到1942年,中国军队与侵华日军在以长沙为中心的第九战区进行了3次大规模的激烈攻防战,符合题意;③豫湘桂战役是日本陆军于1944年4月至12月期间贯穿中国河南、湖南和广西三地进行的大规模进攻战役,符合题意;④北伐战争是1926年国民革命时期讨伐北洋军阀的战役,与题意不符;⑤台儿庄战役是抗日战争时期,国民党正面战场取得的重大胜利,符合题意;所以①②③⑤符合题意,故选B。

16.【答案】C

【解析】第二次世界大战期间,日本法西斯的侵略,给世界人民带来了深重的灾难,中国此举是要人们牢记历史,以史为鉴,避免历史悲剧重演;同时,也表明了中国政府维护世界和平的立场和决心。故答案选C。

17.【答案】C

【解析】依据所学知识可知,抗日战争时期,中国共产党在敌后抗日根据地实行的土地政策是减租减息,而非没收地主的土地分给农民。仔细审查①③④符合题意,故此题选C。

18.【答案】D

【解析】分析题干,联系当时的情况,正值日本占领了中国东三省,进一步侵略华北,如果置蒋介石于死地,中国将进一步陷入混乱,这最有利于日本侵略中国。所以答案为D。

19.【答案】D

【解析】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。根据左图中的“平型关”“山西”可知,该战役是平型关战役,根据右图中的“破击铁路地段”“山西”“河北”等可知该战役是百团大战。百团大战发生于1940年,所以排除①。平型关战役与林彪有关,排除②。所以答案选D。

20.【答案】C

【解析】1937年7月7日夜,日军在北平西南卢沟桥附近演习时,借口一名士兵“失踪”,要求进入宛平县城搜查,遭到中国守军第29军严辞拒绝。日军遂向中国守军开枪射击,又炮轰宛平城。第29军奋起抗战。这就是震惊中外的七七事变,又称卢沟桥事变。七七事变是日本帝国主义全面侵华战争的开始,也是中华民族进行全面抗战的起点。所以答案选C。

21.【答案】(1)九一八事变。蒋介石下令不抵抗。

(2)日军侵占了东北三省。1936年12月在西安发表。

(3)为了逼迫蒋介石抗日。

(4)中国共产党从全民族利益出发,主张和平解决。意义:西安事变的和平解决,标志着十年内战基本结束,抗日民族统一战线初步形成。

【解析】(1)根据材料信息时间“九一八”和地点“北大营”可以判定该事件为九一八事变,由于东北军执行“不抵抗政策”,当晚日军便攻占北大营,次日占领整个沈阳城。

(2)1931年9月18日,九一八事变爆发。九一八事变爆发后,由于蒋介石的不抵抗政策,第二天清晨,日军占领沈阳城。随后,日军又陆续侵占了东北三省。东北人民和未撤走的东北军部队组织起抗日义勇军,抵抗日军的侵略。中国人民的局部抗战开始了。张学良、杨虎城是在1936年12月的西安发表的文章。

(3)根据所学知识可知,张学良、杨虎城是为了逼迫蒋介石抗日.

(4)依据所学知识可知,1936年12月12日,张学良和杨虎城发动了震惊中外的西安事变。最终在中国共产党的努力下,西安事变得到了和平解决。从此,十年内战基本结束,抗日民族统一战线的初步形成。

22.【答案】(1)明朝中期倭寇在我国东南沿海烧杀掳掠,使百姓的生命财产惨遭损害。清朝时,日本悍然发动甲午中日战争。

(2)时间:1894—1895年;影响:大大加深了中国半殖民地化程度。

(3)日军占领南京后,对南京的和平居民进行了血腥的大屠杀,有的被当作练习射击的靶子,有的被当作练习刺杀的对象,有的被活埋,仅6周内,日军就屠杀了手无寸铁的中国居民和放下武器的士兵达30万人以上。

(4)牢记历史,以史为鉴等(有理即可)

【解析】(1)材料一已经明确指出明清时期的中日关系逆转的原因是明朝中期倭寇在我国东南沿海烧杀掳掠,使我国东南沿海百姓的生命财产惨遭损害。清朝时,日本悍然发动甲午中日战争,强迫清政府签订《马关条约》,大大加深了中国社会的半殖民地化程度。

(2)甲午中日战争发生于1894—1895年;结果,清政府战败求和,被迫签订《马关条约》,其对中国社会的影响是大大加深了中国半殖民地化程度,加剧了中国民族危机。

(3)1937年12月13日,日军占领南京后,对南京的和平居民进行了血腥的大屠杀,有的被当作练习射击的靶子,有的被当作练习刺杀的对象,有的被活埋,仅6周内,日军就屠杀了手无寸铁的中国居民和放下武器的士兵达30万人以上。

(4)我们学习历史的目的其实就是为了牢记历史,以史为鉴等,从历史事件中吸取经验教训,不重蹈覆辙。

23.【答案】(1)甲午中日战争。

(2)清政府的腐败无能。

(3)图二标志着中华民族全面抗战的开始(或日本全面侵华的开始)

(4)抗日战争。

(5)1945年8月15日。

(6)①在中国共产党的领导下建立了抗日民族统一战线;②是各族人民团结一致、浴血奋战、艰苦奋斗的结果;③我们进行的是正义战争,得到国际反法斯力量的支持;

(7)七七事变;或卢沟桥事变。

(8)台儿庄战役;百团大战。

(9)台湾。

(10)抗日战争的胜利,是中华民族一百多年来反抗外国侵略取得的第一次伟大胜利,洗雪了近代以来的民族耻辱,捍卫了中华民族的文明成果,促进了中华民族的团结。中华民族为世界反法西斯战争的胜利作出了重大贡献,也空前地提高了中国的国际地位。

【解析】(1)根据课本所学知识,甲午中日战争,清政府战败。1895年4月,清政府与日本签订了《马关条约》。《马关条约》大大加深了中国的半殖民地化程度。

(2)战争失败的原因有很多。有自己的原因也有对方的原因。但是主要原因、根本原因都要从自身来找。甲午中日战争中国已有海军但还是以失败告终,主要原因就是清政府统治的腐败。

(3)、(7)1937年7月7日,日军在卢沟桥附近举行军事演习。借口一名士兵失踪,向卢沟桥中国守军发起进攻,并炮轰宛平城。中国守军忍无可忍,奋起反抗,这就是卢沟桥事变,又称七七事变。标志着全国性抗日战争的开始。

(4)、(5)根据图片日本签订投降书。在中国近代史,日本曾经发动两次侵略战争:19世纪末甲午中日战争中国战败,日本战胜;20世纪三四十年代的侵华战争,1945年8月15日日本战败无条件投降,9月9日签订投降书,这就是中国的抗日战争。

(6)主要从这几方面入手分析原因:战争的性质,正义的战争得到多助,非正义的战争失道寡助;正确的战略战术;军队作战勇敢;军民团结;领导者的才能等等。

(8)八年抗战,中国反对日本法西斯的战役有很多,有平型关大捷,抗日战争的第一次大捷,台儿庄战役是抗战以来的重大胜利,百团大战是抗战中中国共产党主动出击日本的大规模战役。

(9)在中国人民和世界反法西斯力量的沉重打击下,日本天皇被迫宣布无条件投降。中国人民终于取得了抗日战争的胜利,台湾也回到祖国的怀抱。

(10)抗日战争是一百多年来反抗外国侵略取得的第一次伟大胜利,洗雪了近代以来的民族耻辱,捍卫了中华民族的文明成果,促进了中华民族的团结。中华民族为世界反法西斯战争的胜利作出的重大贡献,也空前地提高了中国的国际地位。

24.【答案】D

【解析】依据题干提示:1931年,东北历史与当时社会状况。结合课本所学,1931年9月18日,日本关东军经过精心策划,炸毁沈阳北郊柳条湖的一段路轨,制造了柳条湖事件,反诬是中国军队破坏,日军以此为借口,炮击中国东北军驻地北大营,攻占沈阳城。这就是“九一八事变”。日本从此开始侵略中国东北。D项符合题意;1919年6月巴黎和约签订对德的《凡尔赛和约》,A项不合题意;1922年华盛顿会议,签订对中国的《九国公约》,使中国恢复到几个帝国主义共同侵略的局面,B项不合题意;1927年蒋介石发动四一二政变,国共第一次合作破裂,国民大革命失败。C项不合题意。由此可知ABC三项不合题意,故选择D。

25.【答案】(1)便利日本侵略,九一八事变爆发后,由于蒋介石下令不抵抗,东北军十几万人撤入关内。只有四个多月,东北一百多万公里的锦绣山河,全部沦于敌手。

(2)反人民的内战政策,而对外来侵略却不抵抗。认识:蒋介石置国家民族利益于不顾,顽固推行“攘外必先安内”的反动政策,必将遭到全国人民的反对。

(3)从不抵抗到准备抗战。转变原因是:中国共产党所倡导并为之积极努力的统一战线政策;西安事变直接促使了蒋介石态度的转变;日本发动了“七七事变”“八一三事变”,威胁到国民政府的统治。

【解析】(1)依据材料一中的蒋介石密电张学良可知,蒋介石命令张学良不抵抗。这种政策便利日本侵略,使中国东北三省不到半年时间,完全沦为日本的殖民地。

(2)依据材料二中蒋介石的讲话内容可以看出,其实质仍然是顽固推行对内反共反人民内战政策,对外不抵抗政策。对于蒋介石国民政府采取的这样一种政策,我们要看到在中日民族矛盾上升的情况下,仍然顽固维护阶级利益,置民族国家利益于不顾,必将遭到全国人民的反对。

(3)从材料三蒋介石庐山谈话内容可以看出,蒋介石对日本侵略实行的政策已经从不抵抗到准备抗战。至于原因,1936年12月12日,西安事变和平解决,促使了蒋介石态度的转变;西安事变和平解决标志着抗日民族统一战线初步形成;1937年7月7日,日军发动七七事变,8月13日,日军发动八一三事变,直接威胁到国民政府的统治中心,因此蒋介石对日本侵略的态度不得不发生转变。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹