冀教版语文三年级下册 第一单元 综合学习一 课件(共21张课件)

文档属性

| 名称 | 冀教版语文三年级下册 第一单元 综合学习一 课件(共21张课件) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 301.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 冀教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-01-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件21张PPT。这次口语交际的内容是感受春天的消息。教材配图上画的是两个小朋友在柳树下玩耍。他们在歌唱明媚的春天,非常快乐。口语交际一、话题分析“春的消息”发布会1.走进大自然,通过自己的感受去体会春天,收集春天的信息。

2.说说自己的感受,看看世界上的万事万物发生了什么变化。说时要抓住春天的特点。

3.通过自己喜欢的方式来表达对春的喜爱。如:可以扮演不同的角色表演春天的特点,例如小草、小花,还可以把春天画出来。二、方法指导三、示例欣赏春天已经来到你的身边,你也欣喜地找到了自己的春天。写一首关于春天的小诗,或者写一件春天里发生的故事,还可以编一个和春天有关的童话……选择你喜欢的方式抒写春天,跟大家一起分享春天吧!我的小笔头一、题目及要求1.写作前,先认真阅读题目要求。本次习作要我们从写一首关于春天的小诗、写一个春天里发生的故事和编一个和春天有关的童话这三种题材中任选其一来写。这就要求我们根据自己的实际情况,选取一种自己最喜欢或最擅长的题材来写。二、思路指导2.选定题材后,再确定怎样写。比如,我们以写一个春天里发生的故事为例来介绍一下。首先想一想春天发生过哪些故事,在这些故事中给你留下的印象最深的,或让你感受最深的,或让你最欣喜的故事是什么。这个故事的起因、经过、结果和你的感受又是怎样的。接下来回顾本单元学过的课文,想一想仿照哪一篇课文的样子来写。

3.仿照《阳气》来完成自己的习作。

4.写完之后读给同桌听,请同桌提出修改意见,然后修改自己的习作。 春天是踏青的季节,我便来到镜湖边踏青。?

春天的镜湖真美。春风吹拂着大地,镜湖旁边的柳树发芽了,带着嫩黄的小叶子随风飘动。柳条好像美人头上的秀发。那边柳条和小鱼正在快乐地玩耍,一阵风吹来,柳条猛地击打水面,吓得小鱼藏入水底,半天也不敢露面。待到小鱼再浮出水面时,柳条连忙点头道歉,乐得小鱼的嘴一张一合。?三、例文展示镜湖湖畔找春天?第一自然段开门见山点明文章中心。?运用比喻和拟人,给我们描绘出了一幅鱼儿与柳条嬉戏的春景图。草地上充满了春的气息。我走在草地上,不经意地一看,草色还是枯黄的,扒开草丛,却发现小草正从大地母亲的怀里钻出来,吐出新绿。小草像是被春姑娘的巧手裁剪过似的,整整齐齐的。我走在草地上,小草嫩嫩的,软软的。我忍不住在草地上打了两个滚,躺在草地上,闻到一阵小草的清香和泥土的芳香。?

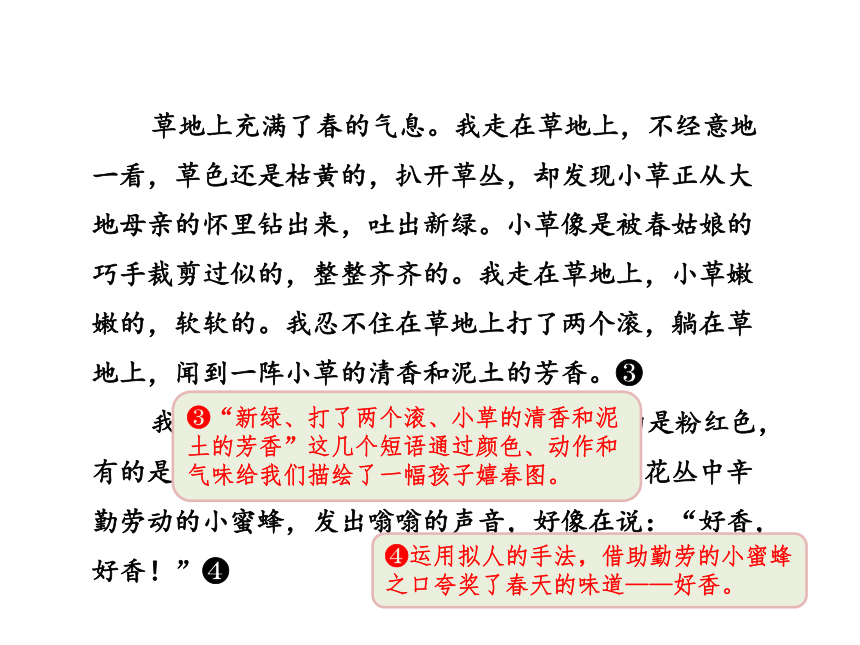

我来到花圃里,啊!花朵五彩缤纷,有的是粉红色,有的是蓝色,有的是紫色,还有的是黄色。在花丛中辛勤劳动的小蜜蜂,发出嗡嗡的声音,好像在说:“好香,好香!”??“新绿、打了两个滚、小草的清香和泥土的芳香”这几个短语通过颜色、动作和气味给我们描绘了一幅孩子嬉春图。?运用拟人的手法,借助勤劳的小蜜蜂之口夸奖了春天的味道——好香。湖水里洋溢着春的气息。冰雪融化了,小鸭在湖面上追逐嬉戏。小燕子又回到北方,飞到镜湖上,尾尖偶尔沾了一下湖面,就看到波纹一圈圈荡漾开去。太阳洒下一束束金光,湖面波光粼粼,十分秀美。?

我和爸爸、妈妈坐在船上,听到哗哗的水声,那是春的消息。我看到了无限的春光,爱上了镜湖的春天。愿镜湖的春天明天更美丽!??小燕子给镜湖的春天增添了秀美。总评:这篇习作抓住镜湖春天的特点,从植物的颜色、味道,动物和人的动作等方面入手,巧妙地运用了比喻、拟人的修辞手法,给我们描绘了一幅生机勃勃、春意盎然的镜湖春景图。?结尾点题,深化主题。我的采蜜集作者简介:

朱自清(1898-1948),原名自华,号秋实,后改名自清,字佩弦。中国现代散文家、诗人、学者、民主战士。

主要作品:散文集《背影》《你我》;游记《欧游杂记》和《伦敦杂记》。赏析:“小草偷偷地从土地里钻出来,嫩嫩的,绿绿的。”作者不仅写出了春草的嫩绿、绵软,而且还摄下了它对人的诱惑力。

“桃树、杏树、梨树,你不让我,我不让你,都开满了花赶趟儿。红的像火,粉的像霞,白的像雪。”“野花遍地是:杂样儿……还眨呀眨的。”不仅果树之花争奇斗艳,而且野花遍地,万紫千红。作者不以再现自然花色为满足,还特意驰骋想象的翅膀:闭了眼,树上仿佛已经满是桃儿、杏儿、梨儿。想象不仅拓宽了描写的视野,更从未来角度渲染了春的可爱。读读背背①短篷:代指小船。

②杖藜:拐杖。藜,植物名。在这里拐杖仿佛是一位可以依赖的游伴。

③杏花雨:清明前后杏花盛开时节的雨。

④杨柳风:古人把应花期来的风,称为花信风,从小寒到谷雨共二十四候,每候应一种花信,总称“二十四番花信风”。其中清明节尾期的花信是柳花,这时的风就叫柳花风,或称杨柳风。在这里引申为春风。注释:读读背背僧志南,南宋和尚。志南是他的法号,因他出家做和尚,故叫僧志南,俗姓待考,能诗文。志南的生活状态已无史可考,他在当时文坛的名望也没有像“中兴四大诗人”“二泉先生”诸人那么大。但就凭借这短短的一首诗以及其对早春二月的细腻感受和真切描写,他把自己的名字载入了宋代诗史。作者:读读背背我在参天古树的浓荫下,系了带篷的小船,拄着藜做的拐杖,慢慢走过桥,向东而去。阳春三月,杏花开放,绵绵细雨仿佛是故意要沾湿我的衣裳似的,下个不停;轻轻吹拂人面的暖风带着杨柳的清新气息,令人心旷神怡。译文:读读背背这首小诗,写诗人在微风细雨中拄杖春游的乐趣。诗人拄杖春游,却说“杖藜扶我”,是将藜杖人格化了,仿佛它是一位可以依赖的游伴,默默无言地扶人前行,给人以亲切感、安全感,使这位老和尚游兴大涨,欣欣然通过小桥,一路向东。桥东和桥西,风景未必有很大差别,但对春游的诗人来说,向东向西,意境和情趣却颇不相同。“东”,有些时候便是“春”的同义词,譬如春神称作东君,东风专指春风。诗人过桥东行,正好有东风迎面吹来,无论西行、北行、南行,都没有这样的诗意。赏析:读读背背诗的后两句尤为精彩: “杏花雨”,早春的雨,“杨柳风”,早春的风。这样说比“细雨”“和风”更有美感,更富有诗情画意。杨柳枝随风飘荡,给人以春风生自杨柳的印象。称早春的雨为 “杏花雨”,与称夏初的雨为“黄梅雨”,道理正好相同。“沾衣欲湿”,用衣裳似湿未湿来形容初春细雨似有若无,更见体察之精微,描摹之细腻。试想诗人扶杖东行,一路红杏灼灼,绿柳翩翩,细雨沾衣,似湿而不见湿,和风迎面吹来,没有一丝寒意,这是怎样惬意的春日远足啊!赏析:①妆束:打扮的样子。

②委地:散落或委弃于地。

③陌:田间东西方向的道路,泛指道路。

④疏钟:几声钟响。注释:作者:李叔同(1880-1942),戏剧家、音乐家、书画家。

主要作品:歌曲《送别》《西湖》等。译文:春风拂面,就好像薄纱拂过面颊,游春的人们装扮清淡高雅。春日郊外的美景就像一幅画,远处的人在画面上的位置高,近处的飞花在画面上的位置低,就好像飞花在人的下面。雪白的梨花、金黄色的油菜花都盛开了,柳絮散落得满地都是,芥菜花散发出香气。傍晚,游春的人在莺啼声的伴奏中,沿着郊外的小路返回,而花外的晚钟正好悠悠地敲响了,好像在送别夕阳。赏析:《春游》是一首李叔同作词、作曲的学堂乐歌,也是一首优美的七言律诗。“游春人在画中行,万花飞舞春人下”中“下”字用得妙,作者把春日郊外的风景当作一幅画看,远处的人在画面上的位置高,近处的飞花则低,好像飞花在人的下面。

2.说说自己的感受,看看世界上的万事万物发生了什么变化。说时要抓住春天的特点。

3.通过自己喜欢的方式来表达对春的喜爱。如:可以扮演不同的角色表演春天的特点,例如小草、小花,还可以把春天画出来。二、方法指导三、示例欣赏春天已经来到你的身边,你也欣喜地找到了自己的春天。写一首关于春天的小诗,或者写一件春天里发生的故事,还可以编一个和春天有关的童话……选择你喜欢的方式抒写春天,跟大家一起分享春天吧!我的小笔头一、题目及要求1.写作前,先认真阅读题目要求。本次习作要我们从写一首关于春天的小诗、写一个春天里发生的故事和编一个和春天有关的童话这三种题材中任选其一来写。这就要求我们根据自己的实际情况,选取一种自己最喜欢或最擅长的题材来写。二、思路指导2.选定题材后,再确定怎样写。比如,我们以写一个春天里发生的故事为例来介绍一下。首先想一想春天发生过哪些故事,在这些故事中给你留下的印象最深的,或让你感受最深的,或让你最欣喜的故事是什么。这个故事的起因、经过、结果和你的感受又是怎样的。接下来回顾本单元学过的课文,想一想仿照哪一篇课文的样子来写。

3.仿照《阳气》来完成自己的习作。

4.写完之后读给同桌听,请同桌提出修改意见,然后修改自己的习作。 春天是踏青的季节,我便来到镜湖边踏青。?

春天的镜湖真美。春风吹拂着大地,镜湖旁边的柳树发芽了,带着嫩黄的小叶子随风飘动。柳条好像美人头上的秀发。那边柳条和小鱼正在快乐地玩耍,一阵风吹来,柳条猛地击打水面,吓得小鱼藏入水底,半天也不敢露面。待到小鱼再浮出水面时,柳条连忙点头道歉,乐得小鱼的嘴一张一合。?三、例文展示镜湖湖畔找春天?第一自然段开门见山点明文章中心。?运用比喻和拟人,给我们描绘出了一幅鱼儿与柳条嬉戏的春景图。草地上充满了春的气息。我走在草地上,不经意地一看,草色还是枯黄的,扒开草丛,却发现小草正从大地母亲的怀里钻出来,吐出新绿。小草像是被春姑娘的巧手裁剪过似的,整整齐齐的。我走在草地上,小草嫩嫩的,软软的。我忍不住在草地上打了两个滚,躺在草地上,闻到一阵小草的清香和泥土的芳香。?

我来到花圃里,啊!花朵五彩缤纷,有的是粉红色,有的是蓝色,有的是紫色,还有的是黄色。在花丛中辛勤劳动的小蜜蜂,发出嗡嗡的声音,好像在说:“好香,好香!”??“新绿、打了两个滚、小草的清香和泥土的芳香”这几个短语通过颜色、动作和气味给我们描绘了一幅孩子嬉春图。?运用拟人的手法,借助勤劳的小蜜蜂之口夸奖了春天的味道——好香。湖水里洋溢着春的气息。冰雪融化了,小鸭在湖面上追逐嬉戏。小燕子又回到北方,飞到镜湖上,尾尖偶尔沾了一下湖面,就看到波纹一圈圈荡漾开去。太阳洒下一束束金光,湖面波光粼粼,十分秀美。?

我和爸爸、妈妈坐在船上,听到哗哗的水声,那是春的消息。我看到了无限的春光,爱上了镜湖的春天。愿镜湖的春天明天更美丽!??小燕子给镜湖的春天增添了秀美。总评:这篇习作抓住镜湖春天的特点,从植物的颜色、味道,动物和人的动作等方面入手,巧妙地运用了比喻、拟人的修辞手法,给我们描绘了一幅生机勃勃、春意盎然的镜湖春景图。?结尾点题,深化主题。我的采蜜集作者简介:

朱自清(1898-1948),原名自华,号秋实,后改名自清,字佩弦。中国现代散文家、诗人、学者、民主战士。

主要作品:散文集《背影》《你我》;游记《欧游杂记》和《伦敦杂记》。赏析:“小草偷偷地从土地里钻出来,嫩嫩的,绿绿的。”作者不仅写出了春草的嫩绿、绵软,而且还摄下了它对人的诱惑力。

“桃树、杏树、梨树,你不让我,我不让你,都开满了花赶趟儿。红的像火,粉的像霞,白的像雪。”“野花遍地是:杂样儿……还眨呀眨的。”不仅果树之花争奇斗艳,而且野花遍地,万紫千红。作者不以再现自然花色为满足,还特意驰骋想象的翅膀:闭了眼,树上仿佛已经满是桃儿、杏儿、梨儿。想象不仅拓宽了描写的视野,更从未来角度渲染了春的可爱。读读背背①短篷:代指小船。

②杖藜:拐杖。藜,植物名。在这里拐杖仿佛是一位可以依赖的游伴。

③杏花雨:清明前后杏花盛开时节的雨。

④杨柳风:古人把应花期来的风,称为花信风,从小寒到谷雨共二十四候,每候应一种花信,总称“二十四番花信风”。其中清明节尾期的花信是柳花,这时的风就叫柳花风,或称杨柳风。在这里引申为春风。注释:读读背背僧志南,南宋和尚。志南是他的法号,因他出家做和尚,故叫僧志南,俗姓待考,能诗文。志南的生活状态已无史可考,他在当时文坛的名望也没有像“中兴四大诗人”“二泉先生”诸人那么大。但就凭借这短短的一首诗以及其对早春二月的细腻感受和真切描写,他把自己的名字载入了宋代诗史。作者:读读背背我在参天古树的浓荫下,系了带篷的小船,拄着藜做的拐杖,慢慢走过桥,向东而去。阳春三月,杏花开放,绵绵细雨仿佛是故意要沾湿我的衣裳似的,下个不停;轻轻吹拂人面的暖风带着杨柳的清新气息,令人心旷神怡。译文:读读背背这首小诗,写诗人在微风细雨中拄杖春游的乐趣。诗人拄杖春游,却说“杖藜扶我”,是将藜杖人格化了,仿佛它是一位可以依赖的游伴,默默无言地扶人前行,给人以亲切感、安全感,使这位老和尚游兴大涨,欣欣然通过小桥,一路向东。桥东和桥西,风景未必有很大差别,但对春游的诗人来说,向东向西,意境和情趣却颇不相同。“东”,有些时候便是“春”的同义词,譬如春神称作东君,东风专指春风。诗人过桥东行,正好有东风迎面吹来,无论西行、北行、南行,都没有这样的诗意。赏析:读读背背诗的后两句尤为精彩: “杏花雨”,早春的雨,“杨柳风”,早春的风。这样说比“细雨”“和风”更有美感,更富有诗情画意。杨柳枝随风飘荡,给人以春风生自杨柳的印象。称早春的雨为 “杏花雨”,与称夏初的雨为“黄梅雨”,道理正好相同。“沾衣欲湿”,用衣裳似湿未湿来形容初春细雨似有若无,更见体察之精微,描摹之细腻。试想诗人扶杖东行,一路红杏灼灼,绿柳翩翩,细雨沾衣,似湿而不见湿,和风迎面吹来,没有一丝寒意,这是怎样惬意的春日远足啊!赏析:①妆束:打扮的样子。

②委地:散落或委弃于地。

③陌:田间东西方向的道路,泛指道路。

④疏钟:几声钟响。注释:作者:李叔同(1880-1942),戏剧家、音乐家、书画家。

主要作品:歌曲《送别》《西湖》等。译文:春风拂面,就好像薄纱拂过面颊,游春的人们装扮清淡高雅。春日郊外的美景就像一幅画,远处的人在画面上的位置高,近处的飞花在画面上的位置低,就好像飞花在人的下面。雪白的梨花、金黄色的油菜花都盛开了,柳絮散落得满地都是,芥菜花散发出香气。傍晚,游春的人在莺啼声的伴奏中,沿着郊外的小路返回,而花外的晚钟正好悠悠地敲响了,好像在送别夕阳。赏析:《春游》是一首李叔同作词、作曲的学堂乐歌,也是一首优美的七言律诗。“游春人在画中行,万花飞舞春人下”中“下”字用得妙,作者把春日郊外的风景当作一幅画看,远处的人在画面上的位置高,近处的飞花则低,好像飞花在人的下面。