人教版必修3 第3课 宋明理学 课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修3 第3课 宋明理学 课件(共30张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 10.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-01-06 21:44:06 | ||

图片预览

文档简介

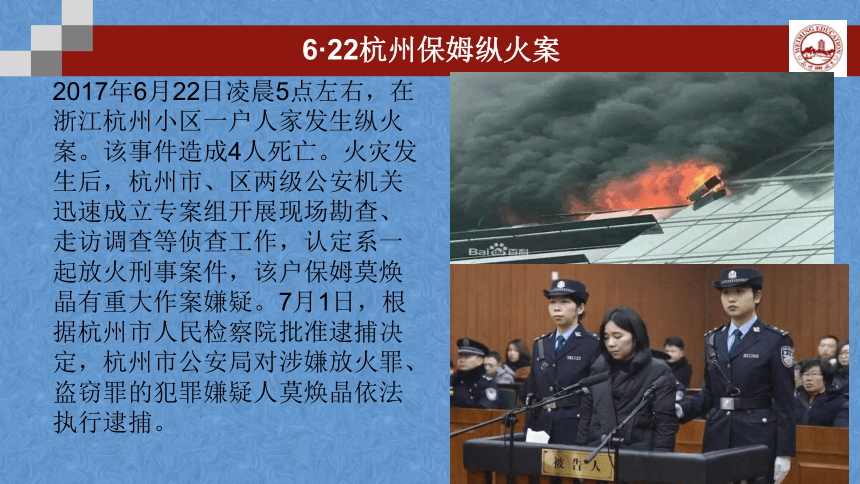

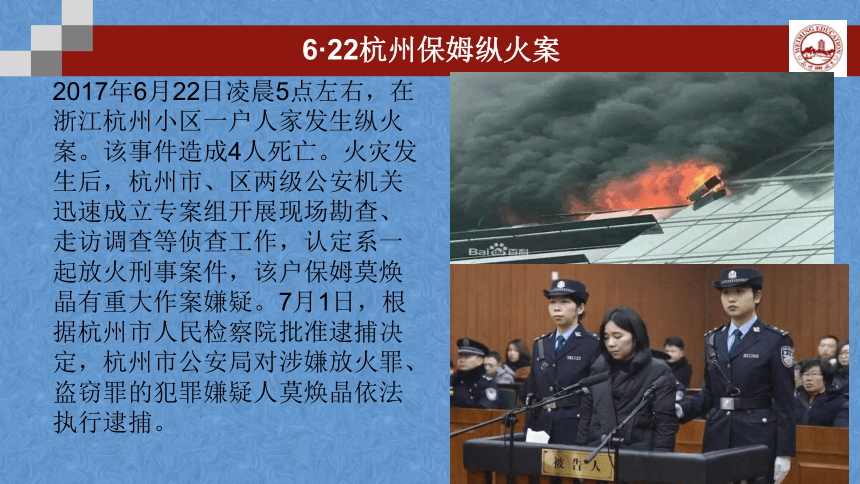

课件30张PPT。6·22杭州保姆纵火案2017年6月22日凌晨5点左右,在浙江杭州小区一户人家发生纵火案。该事件造成4人死亡。火灾发生后,杭州市、区两级公安机关迅速成立专案组开展现场勘查、走访调查等侦查工作,认定系一起放火刑事案件,该户保姆莫焕晶有重大作案嫌疑。7月1日,根据杭州市人民检察院批准逮捕决定,杭州市公安局对涉嫌放火罪、盗窃罪的犯罪嫌疑人莫焕晶依法执行逮捕。6·22杭州保姆纵火案正是由于莫焕晶存有贪念,利益熏心,才使她做出如此泯灭人性、伤天害理的事情。那么人性是怎么和天理联系在一起的?第3课、宋明理学年 班 “百家争鸣”(春秋战国):

儒学从创立到蔚然大宗:孔子、孟子、荀子 “焚书坑儒”(秦朝):

儒学受到打击 “罢黜百家,独尊儒术”(汉代) 儒学成为正统

炼汞烧铅四十年,

至今犹在药炉前。

—唐 高骈南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。

—唐 杜牧魏晋南北朝以来人们的信仰状况如何?思考:儒学在魏晋隋唐时期地位出现了什么变化,佛教和道教为什么会盛行。(2)思想:佛教盛行,道教也在民间广泛传播。(1)社会:长期分裂和混乱,使传统伦理道德规范受到极大破坏.儒学的正统地位面临挑战(3)政治:唐朝统治者奉行三教并行的政策。(1)儒道佛三教融合趋势的出现。2、儒学的应战与复兴(2)韩愈古文运动提出复兴儒学。汉明帝时,始有佛法,明帝在位,才十八年耳。其后乱亡相继,运祚不长。宋、齐、梁、陈、元魏已下,事佛渐谨,年代尤促。…今闻陛下令群僧迎佛骨于凤翔,御楼以观,舁(yú)入大内,又令诸寺递迎供养。臣虽至愚,必知陛下不惑于佛,作此崇奉,以祈福祥也…孔子曰:“敬鬼神而远之。 ——韩愈《谏迎佛骨表》(节选)一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年。

云横秦岭家何在,雪拥蓝关马不前。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

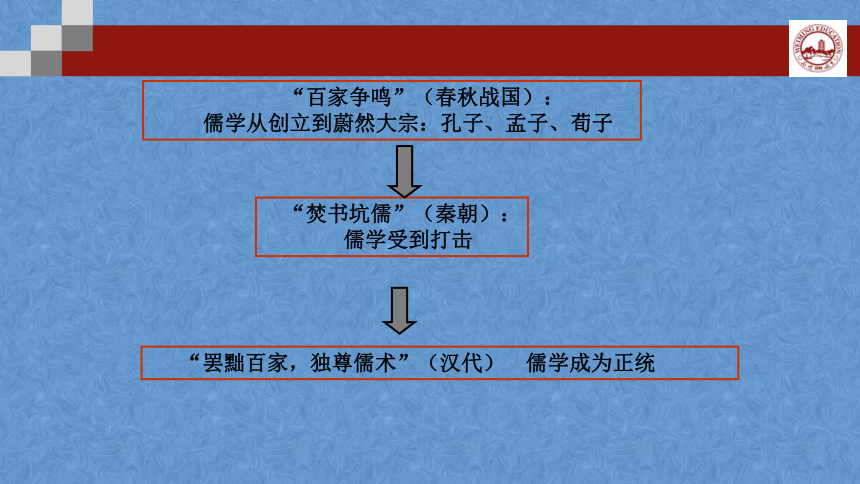

——《左迁至蓝关示侄孙湘》(韩愈)理学的含义

理学是一种既贯通宇宙自然和人生命运,

又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。

道佛儒(根本)目的儒家思想包容性 予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭静植,可远观而不可亵玩焉。

——北宋·周敦颐《爱莲说》(节选) 理学的兴起材料一:一物需有一理,万物皆有理,万物皆只有一个天理。天下只有一个理,天者,理也。

观点一:天理是宇宙万物的本原阅读材料,理解二程和朱熹的主要观点:其实质是客观唯心主义,即认为世界统一于人

的意识之外的绝对精神、上天的意志。

材料一体现了二程什么样的哲学观?材料二:

“所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智岂不是天理?君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友岂不是天理?”

父子、君臣,天下之定理,无所逃于天地之间……为君尽君道,为臣尽臣道,过此则无理。观点二:天理即“三纲五常” 其实质就是强调儒家的道德伦理和等级秩序

特点:从哲学高度论证专制统治和君臣父子尊卑等级秩序的合理性。材料二认为什么是天理,其实质是什么?材料三:

今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。

一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。 含义:只有深刻探究万物,才能真正获得其中的“理”。

目的:明道德之善,而不是求科学之真。观点三:格物致知,知先行后材料三体现了理学倡导什么样的治学方法,其目的是什么?格物致知观点四:存天理,灭人欲含义:人们应以三纲五常约束行为,而压抑自己的人欲。

根本目的:维护封建统治秩序。材料四 人之一心,天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭,未有天理人欲夹杂者。去其气质之偏,物欲之蔽,以复其性,以尽其伦。 ——《朱子语类》材料四体现了朱熹什么观点,其含义和根本目的是什么?存天理,灭人欲 人之一心,天理存,则人欲忘;人欲胜,则天理灭,未有天理人欲夹杂者。——《朱子语类》

—— 问:“饮食之间,孰为天理,孰为人欲?”

曰:“饮食,天理也,山珍海味,人欲也。”

——《朱子语类》

C1、朱熹提出“存天理,灭人欲”。其中“天理”是指 ( )

A.天体运行法则 B.社会发展规律

C.封建的道德规范和等级秩序 D.“天人感应”的理论

2、朱熹说:“若是饥而欲食,渴而欲饮,则此欲亦欲能无?”。“同是事,是者便是天理,非者便是人欲。如视听言动,人所同也。非礼勿视听言动,便是天理;非礼而视听言动;便是人欲。”在该材料中,朱熹要表达的本意是( )

A.人不能存在正常的欲望 B.人欲指的是违反了社会规范的欲望

C.人欲与人的正常欲望是同一概念 D.人欲与天理是一致的

3、在中国古代史上,宋代以前,社会生活的舞台上能见到妇女的身影;宋代以后,妇女逐渐被边缘化了。造成这种变化的主要原因是( )

A.“三纲五常”思想的提出 B.儒学是诸子百家中的蔚然大宗

C.纲常伦理观念的强化 D.儒家思想开始成为中国社会的正统思想BC 鹅湖之会,论及教人。元晦之意,欲令泛观博览,而后归之约。二陆之意,欲先发明人之本心,而后使之博览。朱以陆之教人为太简,陆以朱之教人为支离。

——陆九渊《象山先生全集》支离太简“支离”是批评对方忽略万事万物的相互联系性和统一性,独立、片面地看问题。

“太简”是批评对方忽略了万事万物的独特性和联系的复杂性,不重视具体问题具体分析 鹅湖之会1.创立者:陆九渊(宋)四方上下曰宇,往古来今曰宙。

宇宙内事乃己分内事,己分内事乃宇宙内事。

宇宙便是吾心,吾心即是宇宙。

——陆九渊此心此理,我固有之,所谓万物皆备于我,昔之圣贤先得我心之所同然者耳。——《陆九渊集》陆王心学 陆九渊,南宋理学大师。提出“心即理”。他认为天理、人理、物理只在人的心中,“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙”。认为穷理不必外求,只需反省内心,甚至连书都不必多读。陆九渊号召人们“存心”而“去欲”,提出“发明本心”以求理,与朱熹的格物致知有分歧,但它们在本质上是一致的,都为封建统治提供了理论根据,反对人民为改善受压迫的处境去同封建统治者进行斗争。 王阳明一开始对格物致知深信不疑。有一次,王阳明在院中面对翠竹,想格出理来,可他穷格了七天七夜也没有得到其理, 反而大病一场。从此,他就开始怀疑程朱理学,并在流放贵州时“顿悟”。?故事一 阳明与竹子王阳明的心学归结起来,就是要求人们主动自觉地为善去恶,用封建伦理道德去规范自己的行动,要求人们自觉地破“心中贼“,消除一切反抗的念头,从心底深处服从封建统治。 王阳明认为,“人欲”与“天理”是对立的,认为由于先天的“良知”受到外来物欲的“昏蔽“,人们才会有不 善的思想和行动,因此,他竭力鼓吹“去人欲,存天理”,只要人们体认到心中固有的“良知”,扫灭私欲,哪怕“愚夫愚妇”也可以成为“圣人”。

王阳明曾经镇压过江西、广西等地的农民起义,他得出“破山中贼易,破心中贼难“的结论。“山中贼”指农民起义,“心中贼”指农民心中蕴藏的反抗念头反抗思想。 有一个叫杨茂的聋哑人听王守仁讲,人人都可以成为圣贤,就以写字问王守仁。王问:“你嘴巴不能说话,耳朵也听不到声音,那你的心能分得清是非吗?”杨答:分得清是非。王说:“只要你心中分得清是非,存在天理,你就是个聋哑型的圣贤啊。”这体现了“心即理”的思想。故事二 阳明与哑巴故事三 阳明与小偷 王守仁的门人,夜间在房内捉得一贼。他对贼讲了一番良知的道理,贼大笑,问他:“请告诉我,我的良知在哪里?”当时是大热天,他叫贼脱光了上身的衣服,又说:“还太热了,为什么不把裤子也脱掉?”贼犹豫了,说:“这,好像不太好吧。”他向贼大喝:“这就是你的良知!”比较程朱理学和陆王心学儒、佛、道承认理的存在,认同世界的本原不是客观的物质维护封建专制统治世界本原是外在的“理”世界本原是内在的“心”,本心是“理”格物致知内心反省客观唯心主义主观唯心主义判断以下材料各自的归属?1.我的灵明便是天地万物的主宰……天地万物鬼神离却我的灵明,便没有天地万物鬼神了。

2.万物皆只是一个天理。

3.身之主宰便是心,心之所发便是意,意之本体便是知。

4.天地之间,有理有气。理也者,形而上之道也,生物之本也 。

5.天下万物皆可以理照。有物必有则,一物焉有一理。

6.知是心之本体,心自然会知。……见孺子入井,自然知恻隐。此便是良知。不假外求。

7.“善念存时,即是天理。” 心学理学心学理学理学心学心学温家宝总理在哈佛大学

演讲时深情地引用理学

大师张载的一段话:

“为天地立心,

为生民立命。” 某些学者认为理学来自传统文化的儒家道义,

强调人的社会责任和历史使命;凸显人性的庄严。

如文天祥的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”

于谦的“粉身碎骨浑不怕, 要留清白在人间。”

都强化了中华民族注重气节和德操,注重社会责

任与历史使命的文化性格,又凸显人性的庄严,

对塑造中华民族性格起到了积极作用。 海瑞杀女“海忠介有五岁女,方啖饵,忠介问饵从谁与?女答曰:僮某。忠介怒曰:女子岂容漫(随意)受僮饵?非吾女也,能即饿死,方称吾女。女即涕泣不饮啖。家人百计进食,卒拒之,七日而死。”材料反映了理学存在什么弊端★消极方面,宋明理学强调三纲五常和名分等级的永恒性,用以维护专制统治,压制、扼杀人性,抑制了思想的自由发展,不利于科学的发展和资本主义萌芽发展。

★积极方面:重视主观意志,注重气节、品德、讲究发奋立志,强调人的社会责任和历史使命,突显了人性的庄严,对塑造个人与中华民族的性格都起了积极影响。宋明理学的评价宋明理学的可取之外:

①和谐意识 ②忧患意识

③崇尚道德 ④强调力行宋明理学的不可取:

①尊卑等级 ②重男轻女

③因循守旧 ④重礼轻法对宋明理学应采取的态度:

批判、继承、改造;去粗存精,去伪存真。

儒学从创立到蔚然大宗:孔子、孟子、荀子 “焚书坑儒”(秦朝):

儒学受到打击 “罢黜百家,独尊儒术”(汉代) 儒学成为正统

炼汞烧铅四十年,

至今犹在药炉前。

—唐 高骈南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。

—唐 杜牧魏晋南北朝以来人们的信仰状况如何?思考:儒学在魏晋隋唐时期地位出现了什么变化,佛教和道教为什么会盛行。(2)思想:佛教盛行,道教也在民间广泛传播。(1)社会:长期分裂和混乱,使传统伦理道德规范受到极大破坏.儒学的正统地位面临挑战(3)政治:唐朝统治者奉行三教并行的政策。(1)儒道佛三教融合趋势的出现。2、儒学的应战与复兴(2)韩愈古文运动提出复兴儒学。汉明帝时,始有佛法,明帝在位,才十八年耳。其后乱亡相继,运祚不长。宋、齐、梁、陈、元魏已下,事佛渐谨,年代尤促。…今闻陛下令群僧迎佛骨于凤翔,御楼以观,舁(yú)入大内,又令诸寺递迎供养。臣虽至愚,必知陛下不惑于佛,作此崇奉,以祈福祥也…孔子曰:“敬鬼神而远之。 ——韩愈《谏迎佛骨表》(节选)一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年。

云横秦岭家何在,雪拥蓝关马不前。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

——《左迁至蓝关示侄孙湘》(韩愈)理学的含义

理学是一种既贯通宇宙自然和人生命运,

又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。

道佛儒(根本)目的儒家思想包容性 予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭静植,可远观而不可亵玩焉。

——北宋·周敦颐《爱莲说》(节选) 理学的兴起材料一:一物需有一理,万物皆有理,万物皆只有一个天理。天下只有一个理,天者,理也。

观点一:天理是宇宙万物的本原阅读材料,理解二程和朱熹的主要观点:其实质是客观唯心主义,即认为世界统一于人

的意识之外的绝对精神、上天的意志。

材料一体现了二程什么样的哲学观?材料二:

“所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智岂不是天理?君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友岂不是天理?”

父子、君臣,天下之定理,无所逃于天地之间……为君尽君道,为臣尽臣道,过此则无理。观点二:天理即“三纲五常” 其实质就是强调儒家的道德伦理和等级秩序

特点:从哲学高度论证专制统治和君臣父子尊卑等级秩序的合理性。材料二认为什么是天理,其实质是什么?材料三:

今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。

一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。 含义:只有深刻探究万物,才能真正获得其中的“理”。

目的:明道德之善,而不是求科学之真。观点三:格物致知,知先行后材料三体现了理学倡导什么样的治学方法,其目的是什么?格物致知观点四:存天理,灭人欲含义:人们应以三纲五常约束行为,而压抑自己的人欲。

根本目的:维护封建统治秩序。材料四 人之一心,天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭,未有天理人欲夹杂者。去其气质之偏,物欲之蔽,以复其性,以尽其伦。 ——《朱子语类》材料四体现了朱熹什么观点,其含义和根本目的是什么?存天理,灭人欲 人之一心,天理存,则人欲忘;人欲胜,则天理灭,未有天理人欲夹杂者。——《朱子语类》

—— 问:“饮食之间,孰为天理,孰为人欲?”

曰:“饮食,天理也,山珍海味,人欲也。”

——《朱子语类》

C1、朱熹提出“存天理,灭人欲”。其中“天理”是指 ( )

A.天体运行法则 B.社会发展规律

C.封建的道德规范和等级秩序 D.“天人感应”的理论

2、朱熹说:“若是饥而欲食,渴而欲饮,则此欲亦欲能无?”。“同是事,是者便是天理,非者便是人欲。如视听言动,人所同也。非礼勿视听言动,便是天理;非礼而视听言动;便是人欲。”在该材料中,朱熹要表达的本意是( )

A.人不能存在正常的欲望 B.人欲指的是违反了社会规范的欲望

C.人欲与人的正常欲望是同一概念 D.人欲与天理是一致的

3、在中国古代史上,宋代以前,社会生活的舞台上能见到妇女的身影;宋代以后,妇女逐渐被边缘化了。造成这种变化的主要原因是( )

A.“三纲五常”思想的提出 B.儒学是诸子百家中的蔚然大宗

C.纲常伦理观念的强化 D.儒家思想开始成为中国社会的正统思想BC 鹅湖之会,论及教人。元晦之意,欲令泛观博览,而后归之约。二陆之意,欲先发明人之本心,而后使之博览。朱以陆之教人为太简,陆以朱之教人为支离。

——陆九渊《象山先生全集》支离太简“支离”是批评对方忽略万事万物的相互联系性和统一性,独立、片面地看问题。

“太简”是批评对方忽略了万事万物的独特性和联系的复杂性,不重视具体问题具体分析 鹅湖之会1.创立者:陆九渊(宋)四方上下曰宇,往古来今曰宙。

宇宙内事乃己分内事,己分内事乃宇宙内事。

宇宙便是吾心,吾心即是宇宙。

——陆九渊此心此理,我固有之,所谓万物皆备于我,昔之圣贤先得我心之所同然者耳。——《陆九渊集》陆王心学 陆九渊,南宋理学大师。提出“心即理”。他认为天理、人理、物理只在人的心中,“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙”。认为穷理不必外求,只需反省内心,甚至连书都不必多读。陆九渊号召人们“存心”而“去欲”,提出“发明本心”以求理,与朱熹的格物致知有分歧,但它们在本质上是一致的,都为封建统治提供了理论根据,反对人民为改善受压迫的处境去同封建统治者进行斗争。 王阳明一开始对格物致知深信不疑。有一次,王阳明在院中面对翠竹,想格出理来,可他穷格了七天七夜也没有得到其理, 反而大病一场。从此,他就开始怀疑程朱理学,并在流放贵州时“顿悟”。?故事一 阳明与竹子王阳明的心学归结起来,就是要求人们主动自觉地为善去恶,用封建伦理道德去规范自己的行动,要求人们自觉地破“心中贼“,消除一切反抗的念头,从心底深处服从封建统治。 王阳明认为,“人欲”与“天理”是对立的,认为由于先天的“良知”受到外来物欲的“昏蔽“,人们才会有不 善的思想和行动,因此,他竭力鼓吹“去人欲,存天理”,只要人们体认到心中固有的“良知”,扫灭私欲,哪怕“愚夫愚妇”也可以成为“圣人”。

王阳明曾经镇压过江西、广西等地的农民起义,他得出“破山中贼易,破心中贼难“的结论。“山中贼”指农民起义,“心中贼”指农民心中蕴藏的反抗念头反抗思想。 有一个叫杨茂的聋哑人听王守仁讲,人人都可以成为圣贤,就以写字问王守仁。王问:“你嘴巴不能说话,耳朵也听不到声音,那你的心能分得清是非吗?”杨答:分得清是非。王说:“只要你心中分得清是非,存在天理,你就是个聋哑型的圣贤啊。”这体现了“心即理”的思想。故事二 阳明与哑巴故事三 阳明与小偷 王守仁的门人,夜间在房内捉得一贼。他对贼讲了一番良知的道理,贼大笑,问他:“请告诉我,我的良知在哪里?”当时是大热天,他叫贼脱光了上身的衣服,又说:“还太热了,为什么不把裤子也脱掉?”贼犹豫了,说:“这,好像不太好吧。”他向贼大喝:“这就是你的良知!”比较程朱理学和陆王心学儒、佛、道承认理的存在,认同世界的本原不是客观的物质维护封建专制统治世界本原是外在的“理”世界本原是内在的“心”,本心是“理”格物致知内心反省客观唯心主义主观唯心主义判断以下材料各自的归属?1.我的灵明便是天地万物的主宰……天地万物鬼神离却我的灵明,便没有天地万物鬼神了。

2.万物皆只是一个天理。

3.身之主宰便是心,心之所发便是意,意之本体便是知。

4.天地之间,有理有气。理也者,形而上之道也,生物之本也 。

5.天下万物皆可以理照。有物必有则,一物焉有一理。

6.知是心之本体,心自然会知。……见孺子入井,自然知恻隐。此便是良知。不假外求。

7.“善念存时,即是天理。” 心学理学心学理学理学心学心学温家宝总理在哈佛大学

演讲时深情地引用理学

大师张载的一段话:

“为天地立心,

为生民立命。” 某些学者认为理学来自传统文化的儒家道义,

强调人的社会责任和历史使命;凸显人性的庄严。

如文天祥的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”

于谦的“粉身碎骨浑不怕, 要留清白在人间。”

都强化了中华民族注重气节和德操,注重社会责

任与历史使命的文化性格,又凸显人性的庄严,

对塑造中华民族性格起到了积极作用。 海瑞杀女“海忠介有五岁女,方啖饵,忠介问饵从谁与?女答曰:僮某。忠介怒曰:女子岂容漫(随意)受僮饵?非吾女也,能即饿死,方称吾女。女即涕泣不饮啖。家人百计进食,卒拒之,七日而死。”材料反映了理学存在什么弊端★消极方面,宋明理学强调三纲五常和名分等级的永恒性,用以维护专制统治,压制、扼杀人性,抑制了思想的自由发展,不利于科学的发展和资本主义萌芽发展。

★积极方面:重视主观意志,注重气节、品德、讲究发奋立志,强调人的社会责任和历史使命,突显了人性的庄严,对塑造个人与中华民族的性格都起了积极影响。宋明理学的评价宋明理学的可取之外:

①和谐意识 ②忧患意识

③崇尚道德 ④强调力行宋明理学的不可取:

①尊卑等级 ②重男轻女

③因循守旧 ④重礼轻法对宋明理学应采取的态度:

批判、继承、改造;去粗存精,去伪存真。

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术