第七单元解放战争 单元测试题(解析版)

图片预览

文档简介

第七单元 《解放战争》单元测试题

一、选择题(每小题只有一个正确答案)

1.古城南京是中国历史一位特殊“见证者”,它见证了( )

①中华民国的建立 ②五四运动的爆发③1937年日军大屠杀 ④蒋家王朝的覆灭

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ③④

2.“经过四十多天的谈判,于民国三十四年十月十日发表会谈纪要”。这里的民国三十四年是公元( )

A. 1934年 B. 1935年 C. 1944年 D. 1945年

3.中国共产党的历史,是一部争取民族解放的历史,也是一部进行不懈武装斗争并取得胜利的历史。请将下列四个事件按时间先后顺序排列( )

A. ③①②④ B. ①②③④ C. ②①③④ D. ④①③②

4.中共中央主动撤离延安是为了( )

A. 声东击西 B. 诱敌深入 C. 调虎离山 D. 迂回战术

5.据统计,在解放战争的头三年,晋冀鲁豫解放区参军农民达148万,山东解放区有近60万农民参军,700万民工随军支前?造成这一现象的原因最有可能是( )

A. 解放区土地改革胜利完成

B. 晋冀鲁豫解放区农民痛恨蒋介石

C. 广大农民获得了土地、房屋等

D. 解放区的土地改革促进了农业生产的发展

6.“废除封建性及半封建性剥削的土地制度,实行耕者有其田的土地制度;乡村中一切地主的土地及公地,由乡村农会接收,连同乡村中其他一切土地,按乡村全部人口,不分男女老幼,统一平均分配……”此材料出自( )

A. 《中华民国临时约法》 B. 《天朝田亩制度》

C. 《中华民国约法》 D. 《中国土地法大纲》

7.某连环画中的一页写道:“杜聿明集团被围困在陈官庄一带方圆10余里的地区,……30余万国民党军和随军而来的家属,吃饭成了大问题。撤出徐州时,只带了几天的粮弹。于是,30余万人的生命全系在飘飘忽忽的降落伞上了。”该文字所述的战役是( )

A. 辽沈战役 B. 淮海战役 C. 平津战役 D. 徐州会战

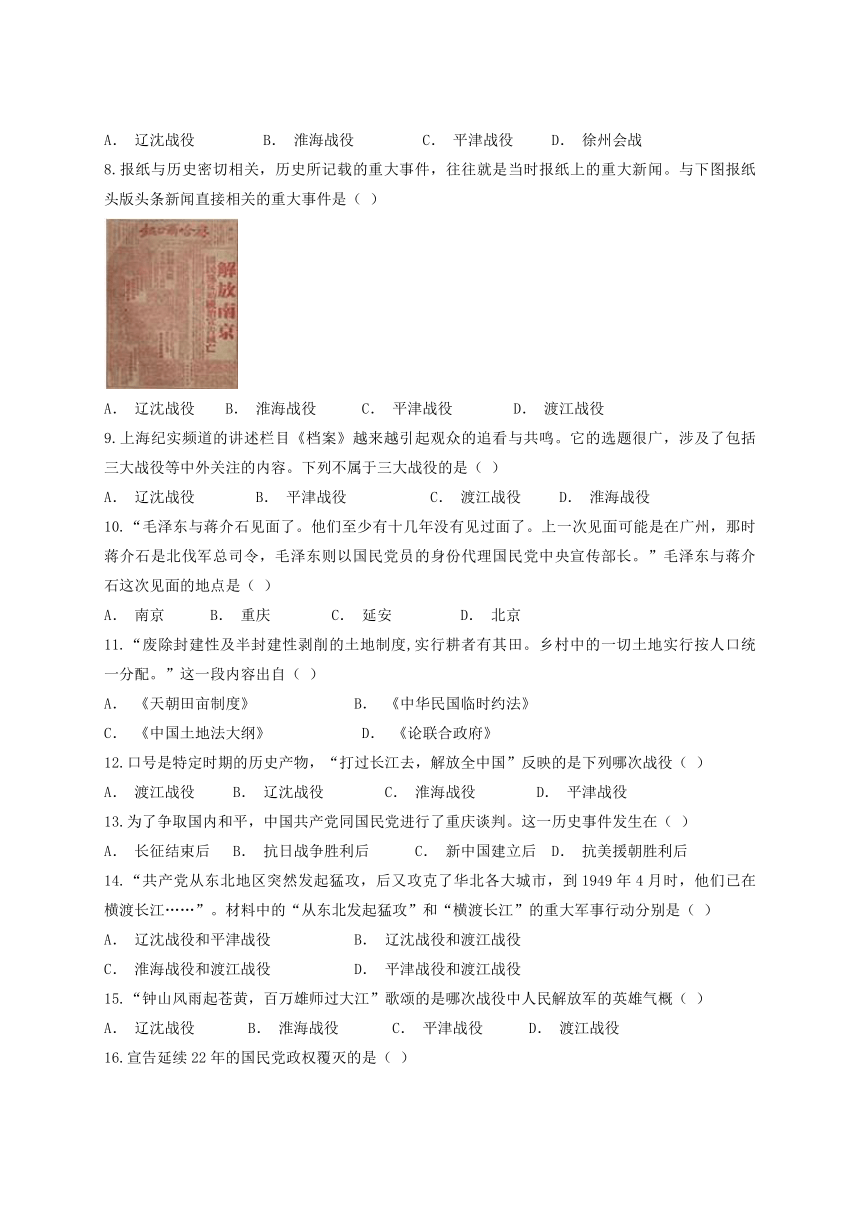

8.报纸与历史密切相关,历史所记载的重大事件,往往就是当时报纸上的重大新闻。与下图报纸头版头条新闻直接相关的重大事件是( )

A. 辽沈战役 B. 淮海战役 C. 平津战役 D. 渡江战役

9.上海纪实频道的讲述栏目《档案》越来越引起观众的追看与共鸣。它的选题很广,涉及了包括三大战役等中外关注的内容。下列不属于三大战役的是( )

A. 辽沈战役 B. 平津战役 C. 渡江战役 D. 淮海战役

10.“毛泽东与蒋介石见面了。他们至少有十几年没有见过面了。上一次见面可能是在广州,那时蒋介石是北伐军总司令,毛泽东则以国民党员的身份代理国民党中央宣传部长。”毛泽东与蒋介石这次见面的地点是( )

A. 南京 B. 重庆 C. 延安 D. 北京

11.“废除封建性及半封建性剥削的土地制度,实行耕者有其田。乡村中的一切土地实行按人口统一分配。”这一段内容出自( )

A. 《天朝田亩制度》 B. 《中华民国临时约法》

C. 《中国土地法大纲》 D. 《论联合政府》

12.口号是特定时期的历史产物,“打过长江去,解放全中国”反映的是下列哪次战役( )

A. 渡江战役 B. 辽沈战役 C. 淮海战役 D. 平津战役

13.为了争取国内和平,中国共产党同国民党进行了重庆谈判。这一历史事件发生在( )

A. 长征结束后 B. 抗日战争胜利后 C. 新中国建立后 D. 抗美援朝胜利后

14.“共产党从东北地区突然发起猛攻,后又攻克了华北各大城市,到1949年4月时,他们已在横渡长江……”。材料中的“从东北发起猛攻”和“横渡长江”的重大军事行动分别是( )

A. 辽沈战役和平津战役 B. 辽沈战役和渡江战役

C. 淮海战役和渡江战役 D. 平津战役和渡江战役

15.“钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江”歌颂的是哪次战役中人民解放军的英雄气概( )

A. 辽沈战役 B. 淮海战役 C. 平津战役 D. 渡江战役

16.宣告延续22年的国民党政权覆灭的是( )

A. 辽沈战役 B. 淮海战役 C. 平津战役 D. 渡江战役

17.据统计,在解放战争的头三年,晋冀鲁豫解放区参军农民达148万,山东解放区有96万农民参军,700万民工随军支前。造成这一现象的原因最有可能是( )

A. 解放区实行了土地改革 B. 晋冀鲁豫解放区农民痛恨国民党

C. 广大农民获得了土地、房屋等 D. 政治协商会议的召开

18.毛泽东说:“打仗,不在一城一地的得失,而在于消灭敌人的有生力量。存人失地,人地皆存。存地失人,人地皆失。少则一年,多则两年,延安仍要回到人民手中。……我们要以一个延安换取全中国。”在毛泽东此军事思想指导下,不久人民解放军 ( )

A. 粉碎了国民党军队对陕北解放区的进攻 B. 开始战略决战

C. 消灭了国民党的主力 D. 开始追歼国民党残余部队

19.三大战役是“一场中国战争史上空前的,也是世界战争史上罕见的大决战,基本上消灭了国民党政权赖以依靠的主要军事力量,为解放全国奠定了基础”。其中,使华北全境基本解放的战役是( )

A. 辽沈战役 B. 平津战役 C. 渡江战役 D. 淮海战役

20.小刚同学在探究学习“新民主主义革命走向胜利”这一主题时,搜集到下面这幅图片。请你判断下图反映的史实发生在( )

A. 第一次国共合作时期 B. 北伐战争时期 C. 抗日战争时期 D. 解放战争时期

二、非选择题

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一 不论我们对这一事件的动机及政治背景做何评论,都必须承认这一点,在西安进行的这场军事政变时机抓得真好,执行得也十分利落……使中国最终站到了即将来临的世界反法西斯斗争一边。

──埃德加?斯诺的《红星照耀中国》

材料二 2008年4月29日,中共中央总书记胡锦涛在北京会见了中国国民党荣誉主席连战。胡锦涛表示,今天与连战荣誉主席再度相见,有着特殊意义。3年前(2005年)的今天我们进行的会谈,是中国共产党和中国国民党的主要领导人时隔60年后的首次正式会谈。

──中新网

请回答:

(1)材料一中的“在西安进行的这场军事政变”指什么事件?是由哪两个人发动的?其结果如何?有何历史意义?

(2)根据材料二推断,“60年”前进行的会谈应是1945年国共两党进行的什么谈判?当时国共两党的主要领导人分别是谁?这次谈判最终达成了什么协定?1946年6月,该协定被撕毁,国民党军队对哪个解放区发动了进攻,标志着全面内战爆发?

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一:“蒋介石两个拳头这么一伸,他的胸膛就露出来了。所以,我们的战略就是要把这两个拳头紧紧握住,对准他的胸膛插上一刀。” ——毛泽东

材料二:2009年4月21日,《扬子晚报》刊载了周克玉上将60年前的一首诗:“千帆竞渡断浪飞,万炮齐放敌垒摧。扬子江头雷霆夜,铁军雄师显神威……”。

——摘自《扬子晚报》

请回答:

(1)材料一中说的“插上一刀”指的是什么事件?它揭开了什么?

(2)材料二描写的是哪场战役的场景?“铁军雄师”的战线从哪里到哪里?

(3)请写出解放战争中中国人民解放军与国民党军队主力决战的三大战役名称?有何历史意义?

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一:在战争开始的八个月里,解放区军民积极作战,歼灭敌人70多万,粉碎了国民党的全面进攻……不久,又粉碎了敌人的重点进攻。

材料二:国民党军队占领延安后,急于寻找解放军主力决战。解放军采用“蘑菇”战术,牵着敌人的鼻子,忽南忽北,忽东忽西,将敌人拖得精疲力竭,然后,集中兵力固歼敌人。

材料三:毛泽东说:“我们不但必须打败蒋介石,而且能够打败他。”

(1)结合材料一和材料二,敌人重点进攻的是哪些地方?解放军粉碎敌人重点进攻主要采用了什么战术?

(2)材料三毛泽东说能够打败蒋介石,他为什么有这样的信心?

24.阅读材料,回答问题。

钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

——毛泽东

请回答:

(1)材料反映了中国近代史上的哪一历史事件?

(2)人民解放军“追穷寇”的结果如何?

(3)诗中引用了哪段历史史实?你从中获得了什么启示?

(4)此诗体现了毛泽东的什么思想?读了这首诗后,你能体会出作者怎样的心境?

25.阅读下列材料,回答问题。

材料一:大战方告结束,内争不容再有......如何以建国之功收抗战之果,甚有赖于先生之惠然一行,共定大计。

——蒋介石邀请毛泽东电文节录(1945.8.20)

材料:1945年11月6日,蒋介石对高级将领说:“回想这20多年,‘奸匪’始终是本党唯一的敌人。”

材料三:鄙人亟愿与先生会面,共商和平建国之大计,俟飞机到,恩来同志立即赴渝进谒,弟亦准备随即赴渝。

——毛泽东

(1)材料三中的“渝”指何地?

(2)从材料一看,蒋介石邀请毛泽东赴渝商谈的理由是什么?国共双方经过43天的谈判有什么结果?

(3)从材料二看,蒋介石对中国共产党的真实态度是什么?在材料中找出依据。

(4)从材料三看,对蒋介石的邀请,以毛泽东为首的党中央持什么态度?为什么采取这种态度?

答案解析

1.【答案】C

【解析】中华民国的建立是在南京;五四运动的爆发是在北京;日军大屠杀和蒋家王朝的覆灭均是在南京,所以答案是C。

2.【答案】D

【解析】重庆谈判发生在民国三十四年,是公元1945年,故选D。

3.【答案】C

【解析】联系已学知识可知1927年8月1日,在中国共产党领导下,周恩来、贺龙、朱德等率领革命军在南昌举行武装起义,1928年4月,朱德、陈毅领导的南昌起义队伍和毛泽东领导的秋收起义队伍在井冈山会师,1936年红军三大主力在甘肃会宁会师,标志着长征胜利结束,南京解放于1949年4月23日,据此分析可知正确的先后顺序为②①③④,故选C。

4.【答案】B

【解析】1947年3月,国民党军队对中共中央和人民解放军总部所在地延安发动突然袭击。大敌当前,中共中央决定采取诱敌深入的方针,主动撤离延安。毛泽东、周恩来率中共中央和人民解放军总部撤离延安后,继续留在陕北,进行艰苦的转战。故选B。

5.【答案】A

【解析】依据所学可知,1946年5月4日中共中央发布《关于土地问题的指示》,各解放区的土改运动顿时风起云涌,不可遏止。1947年10月,中共中央正式批准的《中国土地法大纲》则进一步将解放区的土改运动引向深入,所以在解放战争的头三年人民群众踊跃支前,A项符合题意,故此题选A。

6.【答案】D

【解析】依据所学知识可知,1947年7月中共中央工作委员会召开全国土地会议,9月通过了《中国土地法大纲》,其主要内容是,规定彻底废除封建性及半封建性剥削的土地制度;规定实行耕者有其田的土地制度。故选D。

7.【答案】B

【解析】淮海战役,国民党称“徐蚌会战”,是解放战争时期中国人民解放军华东野战军、中原野战军在以徐州为中心,东起海州(连云港),西至商丘,北起临城(今枣庄市薛城),南达淮河的广大地区,对国民党军进行的战略性进攻战役。所以答案选B。

8.【答案】D

【解析】从题干中提供的信息来判断,解放南京是渡江战役的一部分,故选D。

9.【答案】C

【解析】此题要求选出不属于三大战役的选项,关键词是“不属于”,可以用排除法,选项中A、B、D属于三大战役,排除,故选C。

10.【答案】B

【解析】根据所给信息和所学知识可判断,毛蒋第一次会面是在1926年的北伐战争,十几年后再见面应是在1945年的重庆谈判期间。由此据题意要求,可知毛蒋会面地点在重庆,选项B符合题意,故选B。

11.【答案】C

【解析】依据所学知识可知,1947年7月中共中央工作委员会召开全国土地会议,9月通过了《中国土地法大纲》,10月10日由中共中央正式公布施行。其主要内容是,规定彻底废除封建性及半封建性剥削的土地制度;规定实行耕者有其田的土地制度。乡村中的一切土地实行按人口统一分配。故本题正确的选项是C。

12.【答案】A

【解析】依据已学知识可知,1949年4月,毛泽东和朱德向中国人民解放军下达进军的命令,人民解放军百万雄师分三路渡江作战,23日,南京解放,故选A。

13.【答案】B

【解析】抗日战争胜利后,国内经济遭到严重破坏,人民渴望和平的生活,中国共产党和国民党于1945年8月在重庆进行和谈。

14.【答案】B

【解析】根据所学知识可知,“从东北发起猛攻”和“横渡长江”的重大军事行动是辽沈战役和渡江战役。所以答案选B。

15.【答案】D

【解析】阅读题干所给提示信息:“百万雄师过大江”,我们可以得出答案为渡江战役,故选D。

16.【答案】D

【解析】阅读题干所给提示信息:延续22年的国民党政权覆灭。1949年人民解放军占领南京,宣告了延续22年的国民党政权覆灭。只有选项D符合题意,故选D。

17.【答案】A

【解析】依据所学知识,1947年全国土地会议召开,制定了《中国土地法大纲》,之后,解放区广大农村掀起了轰轰烈烈的土地改革运动。广大农民在政治和经济上翻身以后,大批青壮年农民潮水般涌入人民军队。各地农民纷纷支援前线,还广泛建立与加强民兵组织,配合解放军作战。三年中,晋冀鲁豫解放区参军农民累计达148万人;山东解放区先后有59万青年参军,还有700万民工随军征战。人民解放战争获得了取之不尽的人力、物力的支援。由此可知,造成题干中这一现象的原因最有可能是解放区实行了土地改革,故选A。

18.【答案】A

【解析】根据题干信息“打仗,不在一城一地的得失,而在于消灭敌人的有生力量。存人失地,人地皆存。存地失人,人地皆失”,结合所学知识可知,中共中央撤出延安,转战陕北,极大地鼓舞了解放区军民的战斗意志和胜利信心。西北解放军在彭德怀等指挥下,采用“蘑菇”战术,粉碎了国民党军队对陕北解放区的重点进攻。选项A符合题意;而选项B开始战略决战,是辽沈战役;不符合题意;选项C消灭了国民党的主力,是是三大战役的胜利;选项D开始追歼国民党残余部队,是在新中国成立后;所以选项BCD不符合题意。因此只有选项A符合题意故选A。

19.【答案】B

【解析】平津战役使华北全景基本基本解放,中国人民革命战争在全国胜利的局面已经基本确定,故选B。

20.【答案】D

【解析】1947年3月,国民党军队进攻陕甘宁解放区,中共中央主动撤出延安,毛泽东、周恩来等撤离延安后,率领中共中央和解放军总部一直转战陕北。上图反映的就是这一史实,故选D。

21.【答案】(1)西安事变;和平解决。张学良、杨虎城;十年内战基本结束,抗日民族统一战线初步形成。

(2)重庆谈判;毛泽东、蒋介石;《双十协定》;中原。

【解析】(1)材料中有明显的提示词“在西安进行的这场军事政变” “使中国最终站到了即将来临的世界反法西斯斗争一边”,说明在世界反法西斯战争时期,中国的西安发生了一场军事政变,结合课本知识可确定是“西安事变”。

(2)学生可以从题干中找出关键词“1945年国共两党进行的什么会谈”,1945年抗战结束后,国共两党进行的会谈,结合所学知识就能想到是“重庆谈判”第一问解决了,其他小问也就迎刃而解了。

22.【答案】(1)刘邓大军挺进大别山;揭开了战略反攻的序幕。

(2)渡江战役;从江苏江阴到江西湖口。

(3)辽沈战役、淮海战役、平津战役;歼敌150多万人,国民党主力基本被消灭,奠定了人民解放军在全国的胜利。

【解析】(1)材料中“蒋介石两个拳头这么一伸,他的胸膛就露出来了”依据已学知识可知指的是蒋介石对山东解放区和陕北解放区的重点进攻,针对其中部兵力空虚的情况,毛泽东领导的党中央做了这一阶段的作战部署,派刘伯承、邓小平率晋冀鲁豫解放军主力千里挺进大别山,就如同一把尖刀插入敌人的胸膛,千里挺进大别山揭开了战略反攻的序幕。

(2)依据材料及所学知识,三大战役后,人民解放军乘胜追击,一直打到长江北岸,1949年4月,毛泽东、朱德向中国人民解放军下达了渡江作战的命令,解放军百万雄师从江苏江阴到江西湖口,分三路渡江作战,国民党的长江防线顷刻崩溃,这就是渡江战役。

(3)依据已学知识可知,1948年9月至1949年1月,人民解放军发动了举世闻名的辽沈、淮海、平津三大战役,同国民党军队展开了战略大决战,三大战役共歼灭和改编国民党军队150多万人,国民党军队的主力基本上被消灭,从而大大加速了人民解放战争在全国的胜利。

23.【答案】(1)山东解放区,陕甘宁解放区。“蘑菇”战术。

(2)人民解放军英勇善战,人民群众积极支援,正确的战略战术。

【解析】(1)第一问,依据材料一信息“粉碎了国民党的全面进攻……不久,又粉碎了敌人的重点进攻”和材料二信息“国民党军队占领延安后,急于寻找解放军主力决战”,结合所学知识可知,1946年,解放军粉碎了国民党的全面进攻。1947年3月,国民党对解放区又发动了重点进攻,进攻的目标是山东解放区和陕甘宁解放区。第二问,依据材料二信息“解放军采用‘蘑菇’战术,牵着敌人的鼻子,忽南忽北,忽东忽西,将敌人拖得精疲力竭,然后,集中兵力固歼敌人”可知,解放军粉碎敌人重点进攻主要采用了“蘑菇”战术。

(2)依据材料三信息“毛泽东说:‘我们不但必须打败蒋介石,而且能够打败他’”,结合所学知识可知,从我方来讲:有解放区人民的支持;有人民解放军的浴血奋战;有正确的作战方针。从敌方来讲:政治孤立,失去民心;军队厌战,士气低落;贪官横行,政治腐败;国统区经济崩溃;国统区人民的反蒋斗争等。

24.【答案】(1)渡江战役

(2)南京解放,统治中国22年的国民党政权垮台了,国民党残余势力退往台湾。

(3)引用项羽本可以用优势兵力消灭刘邦,却怕背上不义之名而多次丧失良机的史实,告诫人们“宜将剩勇追穷寇”,不要坐失良机的道理。

(4)将革命进行到底的思想;高兴、豪迈而不忘乎所以。

【解析】(1)从材料中的“钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江”可以看出是渡江战役。钟山代指南京。

(2)材料中的“穷寇”,指国民党势力。依据学过的知识已知,三大战役后,1949年4月,人民解放军发动渡江战役,4月23日,南京解放,标志着统治中国22年的国民党政权垮台。国民党残余势力退往台湾。

(3)材料中的“宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。”说的是楚汉之争的历史史实。楚汉之争的时候,项羽本可以用优势兵力消灭刘邦,却怕背上不义之名而多次丧失良机,最后被刘邦战败的史实。“宜将剩勇追穷寇”,告诫我们不要坐失良机的道理。

(4)分析这首诗,要联系当时的历史背景。毛泽东在写这首诗的时候,三大战役已经结束,国民党主力基本上被消灭。毛泽东怀着高兴、豪迈的心情写下这首诗。但高兴之余,毛泽东不忘乎所以,决心将革命进行到底。

25.【答案】(1)重庆。

(2)共商国家大计;达成《双十协定》。

(3)对抗;“奸匪’始终是本党唯一的敌人。

(4)支持谈判;为了和平,为了国家大局利益。

【解析】(1)材料三中的“渝”指重庆;重庆谈判,是抗日战争胜利之际,中国共产党和中国国民党两党就中国未来的发展前途、建设大计在重庆进行的一次历史性会谈。

(2)蒋介石邀请毛泽东赴渝商谈的理由是共商国家大计;国共双方经过43天的谈判的结果是:国共双方达成《政府与中共代表会谈纪要》,即《双十协定》。重庆谈判及达成的《双十协定》给中国人民带来了和平、民主、团结的希望和曙光。

(3)蒋介石对中国共产党的真实态度是:对抗,坚决消灭共产党。材料中找出依据是:蒋介石对高级将领说:“回想这20多年,‘奸匪’始终是本党唯一的敌人。”由此可见是敌人的关系。

(4)对蒋介石的邀请,以毛泽东为首的党中央持支持谈判的态度;采取这种态度的原因是:为了和平,为了国家大局利益。中共中央对和平表示出积极的态度,甚至作出一定的妥协。

一、选择题(每小题只有一个正确答案)

1.古城南京是中国历史一位特殊“见证者”,它见证了( )

①中华民国的建立 ②五四运动的爆发③1937年日军大屠杀 ④蒋家王朝的覆灭

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ③④

2.“经过四十多天的谈判,于民国三十四年十月十日发表会谈纪要”。这里的民国三十四年是公元( )

A. 1934年 B. 1935年 C. 1944年 D. 1945年

3.中国共产党的历史,是一部争取民族解放的历史,也是一部进行不懈武装斗争并取得胜利的历史。请将下列四个事件按时间先后顺序排列( )

A. ③①②④ B. ①②③④ C. ②①③④ D. ④①③②

4.中共中央主动撤离延安是为了( )

A. 声东击西 B. 诱敌深入 C. 调虎离山 D. 迂回战术

5.据统计,在解放战争的头三年,晋冀鲁豫解放区参军农民达148万,山东解放区有近60万农民参军,700万民工随军支前?造成这一现象的原因最有可能是( )

A. 解放区土地改革胜利完成

B. 晋冀鲁豫解放区农民痛恨蒋介石

C. 广大农民获得了土地、房屋等

D. 解放区的土地改革促进了农业生产的发展

6.“废除封建性及半封建性剥削的土地制度,实行耕者有其田的土地制度;乡村中一切地主的土地及公地,由乡村农会接收,连同乡村中其他一切土地,按乡村全部人口,不分男女老幼,统一平均分配……”此材料出自( )

A. 《中华民国临时约法》 B. 《天朝田亩制度》

C. 《中华民国约法》 D. 《中国土地法大纲》

7.某连环画中的一页写道:“杜聿明集团被围困在陈官庄一带方圆10余里的地区,……30余万国民党军和随军而来的家属,吃饭成了大问题。撤出徐州时,只带了几天的粮弹。于是,30余万人的生命全系在飘飘忽忽的降落伞上了。”该文字所述的战役是( )

A. 辽沈战役 B. 淮海战役 C. 平津战役 D. 徐州会战

8.报纸与历史密切相关,历史所记载的重大事件,往往就是当时报纸上的重大新闻。与下图报纸头版头条新闻直接相关的重大事件是( )

A. 辽沈战役 B. 淮海战役 C. 平津战役 D. 渡江战役

9.上海纪实频道的讲述栏目《档案》越来越引起观众的追看与共鸣。它的选题很广,涉及了包括三大战役等中外关注的内容。下列不属于三大战役的是( )

A. 辽沈战役 B. 平津战役 C. 渡江战役 D. 淮海战役

10.“毛泽东与蒋介石见面了。他们至少有十几年没有见过面了。上一次见面可能是在广州,那时蒋介石是北伐军总司令,毛泽东则以国民党员的身份代理国民党中央宣传部长。”毛泽东与蒋介石这次见面的地点是( )

A. 南京 B. 重庆 C. 延安 D. 北京

11.“废除封建性及半封建性剥削的土地制度,实行耕者有其田。乡村中的一切土地实行按人口统一分配。”这一段内容出自( )

A. 《天朝田亩制度》 B. 《中华民国临时约法》

C. 《中国土地法大纲》 D. 《论联合政府》

12.口号是特定时期的历史产物,“打过长江去,解放全中国”反映的是下列哪次战役( )

A. 渡江战役 B. 辽沈战役 C. 淮海战役 D. 平津战役

13.为了争取国内和平,中国共产党同国民党进行了重庆谈判。这一历史事件发生在( )

A. 长征结束后 B. 抗日战争胜利后 C. 新中国建立后 D. 抗美援朝胜利后

14.“共产党从东北地区突然发起猛攻,后又攻克了华北各大城市,到1949年4月时,他们已在横渡长江……”。材料中的“从东北发起猛攻”和“横渡长江”的重大军事行动分别是( )

A. 辽沈战役和平津战役 B. 辽沈战役和渡江战役

C. 淮海战役和渡江战役 D. 平津战役和渡江战役

15.“钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江”歌颂的是哪次战役中人民解放军的英雄气概( )

A. 辽沈战役 B. 淮海战役 C. 平津战役 D. 渡江战役

16.宣告延续22年的国民党政权覆灭的是( )

A. 辽沈战役 B. 淮海战役 C. 平津战役 D. 渡江战役

17.据统计,在解放战争的头三年,晋冀鲁豫解放区参军农民达148万,山东解放区有96万农民参军,700万民工随军支前。造成这一现象的原因最有可能是( )

A. 解放区实行了土地改革 B. 晋冀鲁豫解放区农民痛恨国民党

C. 广大农民获得了土地、房屋等 D. 政治协商会议的召开

18.毛泽东说:“打仗,不在一城一地的得失,而在于消灭敌人的有生力量。存人失地,人地皆存。存地失人,人地皆失。少则一年,多则两年,延安仍要回到人民手中。……我们要以一个延安换取全中国。”在毛泽东此军事思想指导下,不久人民解放军 ( )

A. 粉碎了国民党军队对陕北解放区的进攻 B. 开始战略决战

C. 消灭了国民党的主力 D. 开始追歼国民党残余部队

19.三大战役是“一场中国战争史上空前的,也是世界战争史上罕见的大决战,基本上消灭了国民党政权赖以依靠的主要军事力量,为解放全国奠定了基础”。其中,使华北全境基本解放的战役是( )

A. 辽沈战役 B. 平津战役 C. 渡江战役 D. 淮海战役

20.小刚同学在探究学习“新民主主义革命走向胜利”这一主题时,搜集到下面这幅图片。请你判断下图反映的史实发生在( )

A. 第一次国共合作时期 B. 北伐战争时期 C. 抗日战争时期 D. 解放战争时期

二、非选择题

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一 不论我们对这一事件的动机及政治背景做何评论,都必须承认这一点,在西安进行的这场军事政变时机抓得真好,执行得也十分利落……使中国最终站到了即将来临的世界反法西斯斗争一边。

──埃德加?斯诺的《红星照耀中国》

材料二 2008年4月29日,中共中央总书记胡锦涛在北京会见了中国国民党荣誉主席连战。胡锦涛表示,今天与连战荣誉主席再度相见,有着特殊意义。3年前(2005年)的今天我们进行的会谈,是中国共产党和中国国民党的主要领导人时隔60年后的首次正式会谈。

──中新网

请回答:

(1)材料一中的“在西安进行的这场军事政变”指什么事件?是由哪两个人发动的?其结果如何?有何历史意义?

(2)根据材料二推断,“60年”前进行的会谈应是1945年国共两党进行的什么谈判?当时国共两党的主要领导人分别是谁?这次谈判最终达成了什么协定?1946年6月,该协定被撕毁,国民党军队对哪个解放区发动了进攻,标志着全面内战爆发?

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一:“蒋介石两个拳头这么一伸,他的胸膛就露出来了。所以,我们的战略就是要把这两个拳头紧紧握住,对准他的胸膛插上一刀。” ——毛泽东

材料二:2009年4月21日,《扬子晚报》刊载了周克玉上将60年前的一首诗:“千帆竞渡断浪飞,万炮齐放敌垒摧。扬子江头雷霆夜,铁军雄师显神威……”。

——摘自《扬子晚报》

请回答:

(1)材料一中说的“插上一刀”指的是什么事件?它揭开了什么?

(2)材料二描写的是哪场战役的场景?“铁军雄师”的战线从哪里到哪里?

(3)请写出解放战争中中国人民解放军与国民党军队主力决战的三大战役名称?有何历史意义?

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一:在战争开始的八个月里,解放区军民积极作战,歼灭敌人70多万,粉碎了国民党的全面进攻……不久,又粉碎了敌人的重点进攻。

材料二:国民党军队占领延安后,急于寻找解放军主力决战。解放军采用“蘑菇”战术,牵着敌人的鼻子,忽南忽北,忽东忽西,将敌人拖得精疲力竭,然后,集中兵力固歼敌人。

材料三:毛泽东说:“我们不但必须打败蒋介石,而且能够打败他。”

(1)结合材料一和材料二,敌人重点进攻的是哪些地方?解放军粉碎敌人重点进攻主要采用了什么战术?

(2)材料三毛泽东说能够打败蒋介石,他为什么有这样的信心?

24.阅读材料,回答问题。

钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

——毛泽东

请回答:

(1)材料反映了中国近代史上的哪一历史事件?

(2)人民解放军“追穷寇”的结果如何?

(3)诗中引用了哪段历史史实?你从中获得了什么启示?

(4)此诗体现了毛泽东的什么思想?读了这首诗后,你能体会出作者怎样的心境?

25.阅读下列材料,回答问题。

材料一:大战方告结束,内争不容再有......如何以建国之功收抗战之果,甚有赖于先生之惠然一行,共定大计。

——蒋介石邀请毛泽东电文节录(1945.8.20)

材料:1945年11月6日,蒋介石对高级将领说:“回想这20多年,‘奸匪’始终是本党唯一的敌人。”

材料三:鄙人亟愿与先生会面,共商和平建国之大计,俟飞机到,恩来同志立即赴渝进谒,弟亦准备随即赴渝。

——毛泽东

(1)材料三中的“渝”指何地?

(2)从材料一看,蒋介石邀请毛泽东赴渝商谈的理由是什么?国共双方经过43天的谈判有什么结果?

(3)从材料二看,蒋介石对中国共产党的真实态度是什么?在材料中找出依据。

(4)从材料三看,对蒋介石的邀请,以毛泽东为首的党中央持什么态度?为什么采取这种态度?

答案解析

1.【答案】C

【解析】中华民国的建立是在南京;五四运动的爆发是在北京;日军大屠杀和蒋家王朝的覆灭均是在南京,所以答案是C。

2.【答案】D

【解析】重庆谈判发生在民国三十四年,是公元1945年,故选D。

3.【答案】C

【解析】联系已学知识可知1927年8月1日,在中国共产党领导下,周恩来、贺龙、朱德等率领革命军在南昌举行武装起义,1928年4月,朱德、陈毅领导的南昌起义队伍和毛泽东领导的秋收起义队伍在井冈山会师,1936年红军三大主力在甘肃会宁会师,标志着长征胜利结束,南京解放于1949年4月23日,据此分析可知正确的先后顺序为②①③④,故选C。

4.【答案】B

【解析】1947年3月,国民党军队对中共中央和人民解放军总部所在地延安发动突然袭击。大敌当前,中共中央决定采取诱敌深入的方针,主动撤离延安。毛泽东、周恩来率中共中央和人民解放军总部撤离延安后,继续留在陕北,进行艰苦的转战。故选B。

5.【答案】A

【解析】依据所学可知,1946年5月4日中共中央发布《关于土地问题的指示》,各解放区的土改运动顿时风起云涌,不可遏止。1947年10月,中共中央正式批准的《中国土地法大纲》则进一步将解放区的土改运动引向深入,所以在解放战争的头三年人民群众踊跃支前,A项符合题意,故此题选A。

6.【答案】D

【解析】依据所学知识可知,1947年7月中共中央工作委员会召开全国土地会议,9月通过了《中国土地法大纲》,其主要内容是,规定彻底废除封建性及半封建性剥削的土地制度;规定实行耕者有其田的土地制度。故选D。

7.【答案】B

【解析】淮海战役,国民党称“徐蚌会战”,是解放战争时期中国人民解放军华东野战军、中原野战军在以徐州为中心,东起海州(连云港),西至商丘,北起临城(今枣庄市薛城),南达淮河的广大地区,对国民党军进行的战略性进攻战役。所以答案选B。

8.【答案】D

【解析】从题干中提供的信息来判断,解放南京是渡江战役的一部分,故选D。

9.【答案】C

【解析】此题要求选出不属于三大战役的选项,关键词是“不属于”,可以用排除法,选项中A、B、D属于三大战役,排除,故选C。

10.【答案】B

【解析】根据所给信息和所学知识可判断,毛蒋第一次会面是在1926年的北伐战争,十几年后再见面应是在1945年的重庆谈判期间。由此据题意要求,可知毛蒋会面地点在重庆,选项B符合题意,故选B。

11.【答案】C

【解析】依据所学知识可知,1947年7月中共中央工作委员会召开全国土地会议,9月通过了《中国土地法大纲》,10月10日由中共中央正式公布施行。其主要内容是,规定彻底废除封建性及半封建性剥削的土地制度;规定实行耕者有其田的土地制度。乡村中的一切土地实行按人口统一分配。故本题正确的选项是C。

12.【答案】A

【解析】依据已学知识可知,1949年4月,毛泽东和朱德向中国人民解放军下达进军的命令,人民解放军百万雄师分三路渡江作战,23日,南京解放,故选A。

13.【答案】B

【解析】抗日战争胜利后,国内经济遭到严重破坏,人民渴望和平的生活,中国共产党和国民党于1945年8月在重庆进行和谈。

14.【答案】B

【解析】根据所学知识可知,“从东北发起猛攻”和“横渡长江”的重大军事行动是辽沈战役和渡江战役。所以答案选B。

15.【答案】D

【解析】阅读题干所给提示信息:“百万雄师过大江”,我们可以得出答案为渡江战役,故选D。

16.【答案】D

【解析】阅读题干所给提示信息:延续22年的国民党政权覆灭。1949年人民解放军占领南京,宣告了延续22年的国民党政权覆灭。只有选项D符合题意,故选D。

17.【答案】A

【解析】依据所学知识,1947年全国土地会议召开,制定了《中国土地法大纲》,之后,解放区广大农村掀起了轰轰烈烈的土地改革运动。广大农民在政治和经济上翻身以后,大批青壮年农民潮水般涌入人民军队。各地农民纷纷支援前线,还广泛建立与加强民兵组织,配合解放军作战。三年中,晋冀鲁豫解放区参军农民累计达148万人;山东解放区先后有59万青年参军,还有700万民工随军征战。人民解放战争获得了取之不尽的人力、物力的支援。由此可知,造成题干中这一现象的原因最有可能是解放区实行了土地改革,故选A。

18.【答案】A

【解析】根据题干信息“打仗,不在一城一地的得失,而在于消灭敌人的有生力量。存人失地,人地皆存。存地失人,人地皆失”,结合所学知识可知,中共中央撤出延安,转战陕北,极大地鼓舞了解放区军民的战斗意志和胜利信心。西北解放军在彭德怀等指挥下,采用“蘑菇”战术,粉碎了国民党军队对陕北解放区的重点进攻。选项A符合题意;而选项B开始战略决战,是辽沈战役;不符合题意;选项C消灭了国民党的主力,是是三大战役的胜利;选项D开始追歼国民党残余部队,是在新中国成立后;所以选项BCD不符合题意。因此只有选项A符合题意故选A。

19.【答案】B

【解析】平津战役使华北全景基本基本解放,中国人民革命战争在全国胜利的局面已经基本确定,故选B。

20.【答案】D

【解析】1947年3月,国民党军队进攻陕甘宁解放区,中共中央主动撤出延安,毛泽东、周恩来等撤离延安后,率领中共中央和解放军总部一直转战陕北。上图反映的就是这一史实,故选D。

21.【答案】(1)西安事变;和平解决。张学良、杨虎城;十年内战基本结束,抗日民族统一战线初步形成。

(2)重庆谈判;毛泽东、蒋介石;《双十协定》;中原。

【解析】(1)材料中有明显的提示词“在西安进行的这场军事政变” “使中国最终站到了即将来临的世界反法西斯斗争一边”,说明在世界反法西斯战争时期,中国的西安发生了一场军事政变,结合课本知识可确定是“西安事变”。

(2)学生可以从题干中找出关键词“1945年国共两党进行的什么会谈”,1945年抗战结束后,国共两党进行的会谈,结合所学知识就能想到是“重庆谈判”第一问解决了,其他小问也就迎刃而解了。

22.【答案】(1)刘邓大军挺进大别山;揭开了战略反攻的序幕。

(2)渡江战役;从江苏江阴到江西湖口。

(3)辽沈战役、淮海战役、平津战役;歼敌150多万人,国民党主力基本被消灭,奠定了人民解放军在全国的胜利。

【解析】(1)材料中“蒋介石两个拳头这么一伸,他的胸膛就露出来了”依据已学知识可知指的是蒋介石对山东解放区和陕北解放区的重点进攻,针对其中部兵力空虚的情况,毛泽东领导的党中央做了这一阶段的作战部署,派刘伯承、邓小平率晋冀鲁豫解放军主力千里挺进大别山,就如同一把尖刀插入敌人的胸膛,千里挺进大别山揭开了战略反攻的序幕。

(2)依据材料及所学知识,三大战役后,人民解放军乘胜追击,一直打到长江北岸,1949年4月,毛泽东、朱德向中国人民解放军下达了渡江作战的命令,解放军百万雄师从江苏江阴到江西湖口,分三路渡江作战,国民党的长江防线顷刻崩溃,这就是渡江战役。

(3)依据已学知识可知,1948年9月至1949年1月,人民解放军发动了举世闻名的辽沈、淮海、平津三大战役,同国民党军队展开了战略大决战,三大战役共歼灭和改编国民党军队150多万人,国民党军队的主力基本上被消灭,从而大大加速了人民解放战争在全国的胜利。

23.【答案】(1)山东解放区,陕甘宁解放区。“蘑菇”战术。

(2)人民解放军英勇善战,人民群众积极支援,正确的战略战术。

【解析】(1)第一问,依据材料一信息“粉碎了国民党的全面进攻……不久,又粉碎了敌人的重点进攻”和材料二信息“国民党军队占领延安后,急于寻找解放军主力决战”,结合所学知识可知,1946年,解放军粉碎了国民党的全面进攻。1947年3月,国民党对解放区又发动了重点进攻,进攻的目标是山东解放区和陕甘宁解放区。第二问,依据材料二信息“解放军采用‘蘑菇’战术,牵着敌人的鼻子,忽南忽北,忽东忽西,将敌人拖得精疲力竭,然后,集中兵力固歼敌人”可知,解放军粉碎敌人重点进攻主要采用了“蘑菇”战术。

(2)依据材料三信息“毛泽东说:‘我们不但必须打败蒋介石,而且能够打败他’”,结合所学知识可知,从我方来讲:有解放区人民的支持;有人民解放军的浴血奋战;有正确的作战方针。从敌方来讲:政治孤立,失去民心;军队厌战,士气低落;贪官横行,政治腐败;国统区经济崩溃;国统区人民的反蒋斗争等。

24.【答案】(1)渡江战役

(2)南京解放,统治中国22年的国民党政权垮台了,国民党残余势力退往台湾。

(3)引用项羽本可以用优势兵力消灭刘邦,却怕背上不义之名而多次丧失良机的史实,告诫人们“宜将剩勇追穷寇”,不要坐失良机的道理。

(4)将革命进行到底的思想;高兴、豪迈而不忘乎所以。

【解析】(1)从材料中的“钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江”可以看出是渡江战役。钟山代指南京。

(2)材料中的“穷寇”,指国民党势力。依据学过的知识已知,三大战役后,1949年4月,人民解放军发动渡江战役,4月23日,南京解放,标志着统治中国22年的国民党政权垮台。国民党残余势力退往台湾。

(3)材料中的“宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。”说的是楚汉之争的历史史实。楚汉之争的时候,项羽本可以用优势兵力消灭刘邦,却怕背上不义之名而多次丧失良机,最后被刘邦战败的史实。“宜将剩勇追穷寇”,告诫我们不要坐失良机的道理。

(4)分析这首诗,要联系当时的历史背景。毛泽东在写这首诗的时候,三大战役已经结束,国民党主力基本上被消灭。毛泽东怀着高兴、豪迈的心情写下这首诗。但高兴之余,毛泽东不忘乎所以,决心将革命进行到底。

25.【答案】(1)重庆。

(2)共商国家大计;达成《双十协定》。

(3)对抗;“奸匪’始终是本党唯一的敌人。

(4)支持谈判;为了和平,为了国家大局利益。

【解析】(1)材料三中的“渝”指重庆;重庆谈判,是抗日战争胜利之际,中国共产党和中国国民党两党就中国未来的发展前途、建设大计在重庆进行的一次历史性会谈。

(2)蒋介石邀请毛泽东赴渝商谈的理由是共商国家大计;国共双方经过43天的谈判的结果是:国共双方达成《政府与中共代表会谈纪要》,即《双十协定》。重庆谈判及达成的《双十协定》给中国人民带来了和平、民主、团结的希望和曙光。

(3)蒋介石对中国共产党的真实态度是:对抗,坚决消灭共产党。材料中找出依据是:蒋介石对高级将领说:“回想这20多年,‘奸匪’始终是本党唯一的敌人。”由此可见是敌人的关系。

(4)对蒋介石的邀请,以毛泽东为首的党中央持支持谈判的态度;采取这种态度的原因是:为了和平,为了国家大局利益。中共中央对和平表示出积极的态度,甚至作出一定的妥协。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹