第三单元《 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 》单元检测题(解析版)

文档属性

| 名称 | 第三单元《 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 》单元检测题(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 318.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-01-07 13:03:39 | ||

图片预览

文档简介

《 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 》单元检测题

一、选择题

1.年轻时寻访各地名胜古迹,阅读大量书籍,后经过十多年努力写成我国第一部纪传体通史的古代著名史学家是( )

A. 司马迁 B. 张仲景 C. 司马光 D. 辛弃疾

2.“分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监。”《史记》所载这项措施的颁布者是( )

A. 商鞅 B. 秦始皇 C. 汉武帝 D. 北魏孝文帝

3.汉武帝时期,实现了国家的大一统,他能实现大一统是因为继承了前朝的繁荣盛世,这里“前朝的繁荣盛世”是指( )

A. 光武中兴 B. 贞观之治 C. 开元盛世 D. 文景之治

4.“秦王扫六合,虎视何雄哉!“这句诗主要评价的是秦始皇哪一历史功绩( )

A. 首创皇帝制度 B. 统一全国 C. 抵御匈奴 D. 开发南疆

5.《伤寒杂病论》的作者被后世尊称为( )

A. 药王 B. 医祖 C. 医圣 D. 炼丹家

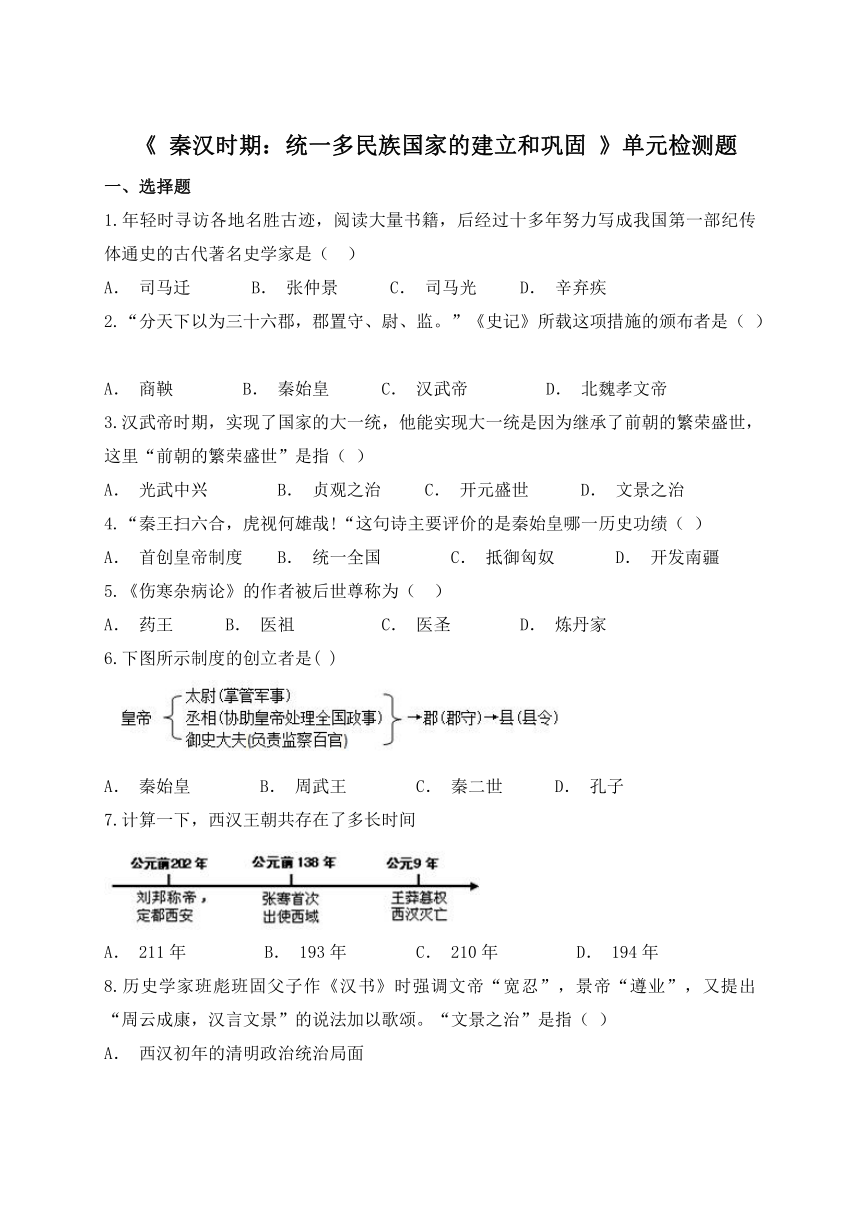

6.下图所示制度的创立者是( )

A. 秦始皇 B. 周武王 C. 秦二世 D. 孔子

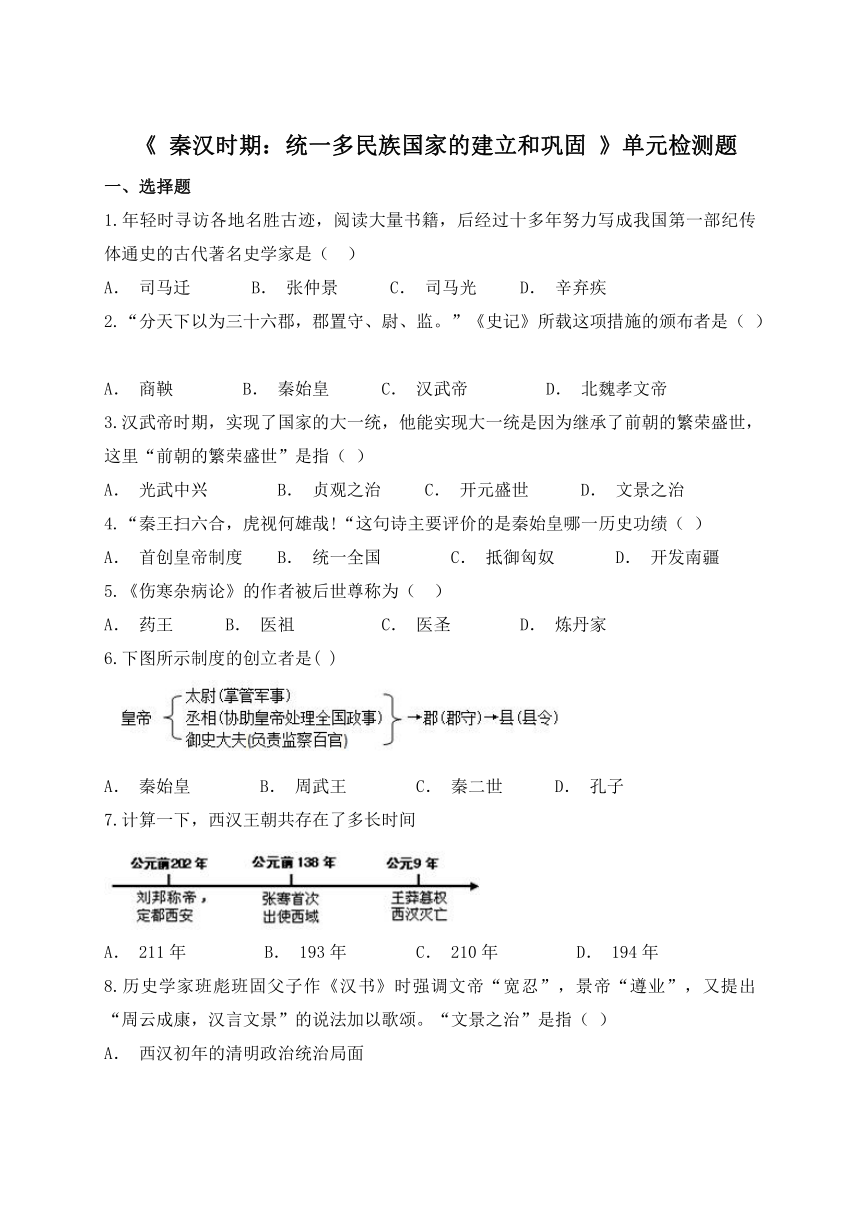

7.计算一下,西汉王朝共存在了多长时间

A. 211年 B. 193年 C. 210年 D. 194年

8.历史学家班彪班固父子作《汉书》时强调文帝“宽忍”,景帝“遵业”,又提出“周云成康,汉言文景”的说法加以歌颂。“文景之治”是指( )

A. 西汉初年的清明政治统治局面

B. 西汉文帝景帝时期的清明统治

C. 文帝景帝时期的社会安定局面

D. 文帝景帝时期的社会经济发展

9.2013年9月,国家主席习近平在中亚之行中提出要建设“丝绸之路经济带”的宏

伟设想。古代丝绸之路被称为流动的“文化运河”,以下不能说明这一结论的是( )

A. 中国的冶铁技术传到西方

B. 朝鲜的音乐传入中国

C. 中国的丝绸织品转运欧洲

D. 西域的葡萄传入中国

10.汉阳陵南侧的明代石碑碑文,称赞汉景帝“克守先业,致治保民”。以下属于汉景帝“致治保民”的措施是

A. 焚书坑儒

B. 派遣王昭君和亲

C. 减免田租赋役

D. 派官员西行取经

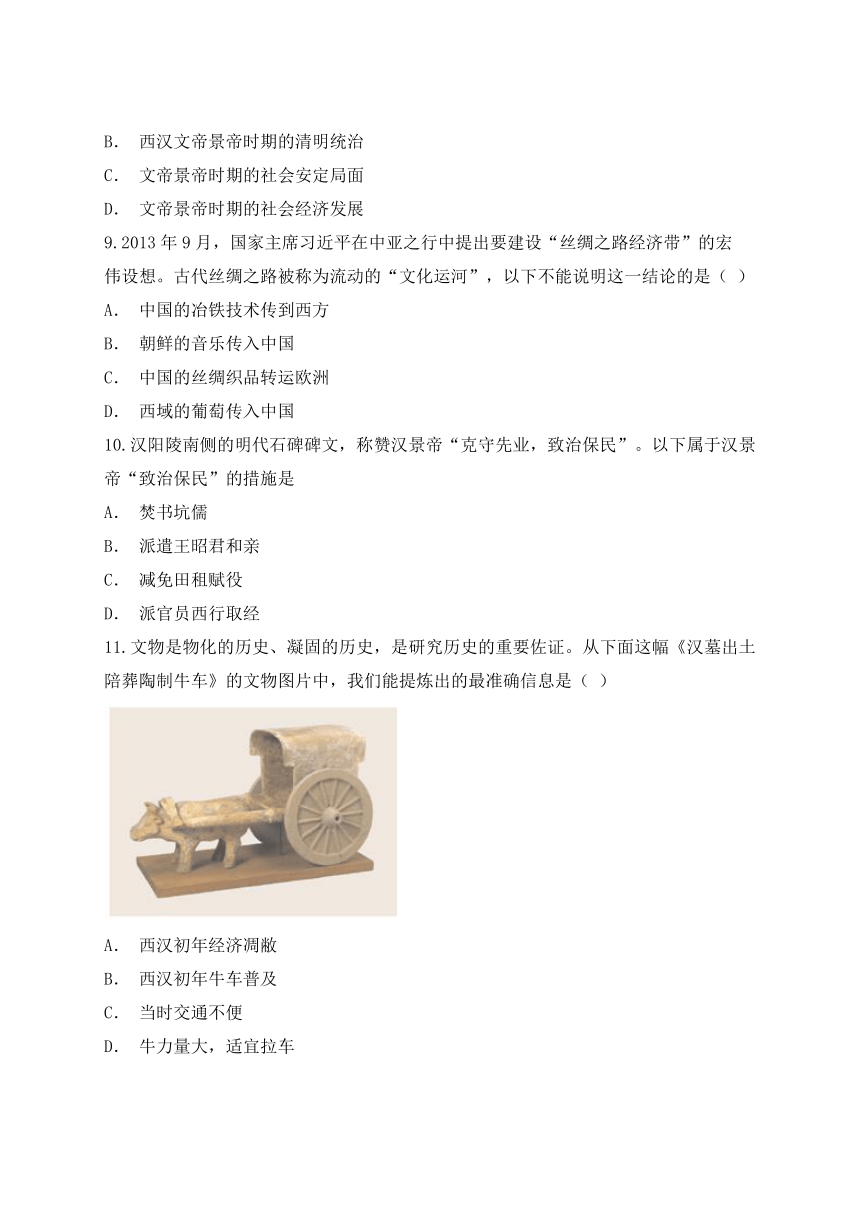

11.文物是物化的历史、凝固的历史,是研究历史的重要佐证。从下面这幅《汉墓出土陪葬陶制牛车》的文物图片中,我们能提炼出的最准确信息是( )

A. 西汉初年经济凋敝

B. 西汉初年牛车普及

C. 当时交通不便

D. 牛力量大,适宜拉车

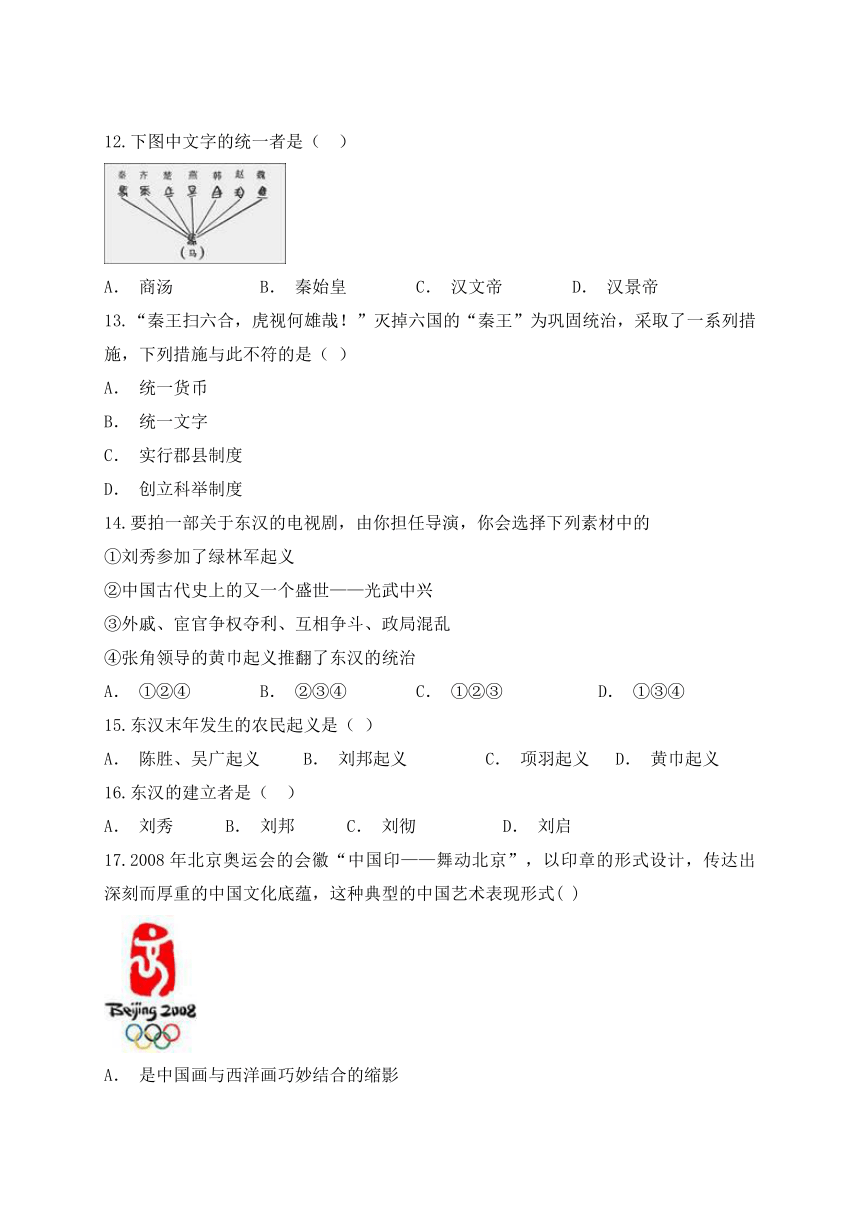

12.下图中文字的统一者是( )

A. 商汤 B. 秦始皇 C. 汉文帝 D. 汉景帝

13.“秦王扫六合,虎视何雄哉!”灭掉六国的“秦王”为巩固统治,采取了一系列措施,下列措施与此不符的是( )

A. 统一货币

B. 统一文字

C. 实行郡县制度

D. 创立科举制度

14.要拍一部关于东汉的电视剧,由你担任导演,你会选择下列素材中的

①刘秀参加了绿林军起义

②中国古代史上的又一个盛世——光武中兴

③外戚、宦官争权夺利、互相争斗、政局混乱

④张角领导的黄巾起义推翻了东汉的统治

A. ①②④ B. ②③④ C. ①②③ D. ①③④

15.东汉末年发生的农民起义是( )

A. 陈胜、吴广起义 B. 刘邦起义 C. 项羽起义 D. 黄巾起义

16.东汉的建立者是( )

A. 刘秀 B. 刘邦 C. 刘彻 D. 刘启

17.2008年北京奥运会的会徽“中国印——舞动北京”,以印章的形式设计,传达出深刻而厚重的中国文化底蕴,这种典型的中国艺术表现形式( )

A. 是中国画与西洋画巧妙结合的缩影

B. 是由我国少数民族创造出来的

C. 起源于清代

D. 体现了集中国特有的汉字、篆刻和书法于一体的特色

18.东汉末年爆发的一场有准备、有组织的农民起义是

A. 国人暴动

B. 陈胜、吴广起义

C. 绿林赤眉大起义

D. 黄巾起义

19.反腐败问题,因为涉及老百姓的利益,历来是民众最关心的话题。东汉时期光武帝采取的反腐败措施是( )

A. 释放奴婢

B. 实行三十税一

C. 严惩贪官污吏

D. 兴办太学

20.如果让你对下边这部史学名著作一相关介绍,以下内容你可以选择的是( )

①是我国古代优秀的史学著作②作者是司马光③记述了从传说中的黄帝到汉武帝时期的史事④是我国第一部编年体通史著作

A. ①②③ B. ①④ C. ②③④ D. ①③

二、非选择题

21.阅读材料,回答问题。

材料一:据《汉书·张骞传》载,张骞接受出使西域的使命后,与堂邑父等百余人出陇西,途经匈奴,被匈奴人捉住,拘留了十几年,强迫他娶匈奴妻子,生儿育女,“然骞持汉节不失”。后来,张骞乘匈奴不备,率众脱逃,辗转到达大月氏。从大月氏回来,张骞见北道危险,改走南道,不料又被匈奴人捉住,扣留了一年多,直到单于病死,匈奴贵族为争夺统治权发生内乱,他才带着匈奴妻子与堂邑父一起逃回汉朝,历尽千辛万苦。这时已是公元前126年了。

材料二:

(1)材料一、材料二共同反映了一件什么历史大事?哪一个皇帝在位?

(2)这次出使的时间和目的各是什么?

(3)材料一中的内容反映了这次出使遇到了什么困难?

(4)此件历史大事有何重要作用?

(5)我们要学习此人的什么精神?

22.我国是一个统一的多民族国家,在历史上有过分裂时期,但统一始终是历史发展的主流。秦朝开创了大一统的基业,汉朝进一步巩固和发展了大一统的局面。维护祖国统一是中华儿女不变的追求。根据所学知识,回答下列问题:

(1)李白诗云:“秦王扫六合,虎视何雄哉?”“扫六合”是什么意思?秦朝在政治上创立了一套什么制度来巩固这一成果?

(2)秦始皇、汉武帝在政治上分别采取哪些措施加强对地方的管理,维护统一?

(3)文化是一个民族的思想基础,对待儒学方面,秦始皇和汉武帝各采取了什么措施?根本目的是什么?

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一:“他发现西域,其对于当时中国人的刺激,就正像后来1492年哥伦布发现美洲对于欧洲人的刺激是一样的……他是一个冒险家,又是一个天才的外交家,同时又是一员战将,真可谓是中国历史上出类拔萃的人物。”

—— 翦伯赞

材料二:人民网乌鲁木齐 (2009年)7月6日电 (记者戴岚)新疆维吾尔自治区党委、政府今天中午就7月5日乌鲁木齐市发生的打砸抢烧严重暴力犯罪事件举行新闻发布会,会上通报说,据统计,事件造成140人死亡,816人受伤,196辆机动车被砸被焚烧(其中有两辆警车),部分商铺门面及两座楼房被焚烧。

——人民网

(1)材料一中历史学家翦伯赞先生极力颂扬的“他”是指哪位历史人物?根据材料,结合所学知识谈谈他出使西域的影响?

(2)“西域”是指今天的哪一地区?用所学知识证明:“该地区自古就是中国的领土”。

(3)材料二所反映的打砸抢烧暴力事件实际是分裂祖国、妄图独立的不法分子的犯罪行为。对此行为你持什么态度,并说明理由。

24.阅读材料,回答问题。

材料一:周王让自己的子弟、亲戚,以及功臣和一些古帝王的后代,在各地建立封国。封国的统治者叫国君,国君享有一定的权力和义务。不承担义务者,将受到惩罚。春秋时期,王权衰落,一些诸侯国强大起来,出现了春秋五霸,割据称雄的局面。

材料二:秦始皇召集群臣朝议。丞相王绾等建议实行分封建国,管理地方。廷尉李斯建议建立郡县制管理地方。秦始皇说:“朕看廷尉的意见很好,地方就实行郡县制吧!”

请根据所学知识回答:

(1)材料一是哪个朝代?实行的什么制度?

(2?)实施上述制度的目的是什么?从材料一分析实行这种制度的结果是什么?

(3)你认为当时的国君享有哪些权利和义务?

(4)秦朝地方实行郡县制比实行材料一的制度好,为什么?

25.史学家翦伯赞盛赞张骞说“他是一个冒险家,又是一个天才的外交家,同时又是一员战将,真可谓是中国历史上出类拔萃之人物也。”《汉书》中有“张骞始开西域之迹”的记载。阅读材料,回答下列问题。

(1)指出张骞的主要活动及其历史作用。

(2)公元1世纪左右,罗马城内的豪华市区,设有专售中国丝绸的市场。据下图,指出当时中国丝绸是怎样运往罗马的?这条横贯欧亚的陆上通道为什么有“丝绸之路”的美称?

(3)今新疆地区隶属中央政府的管辖,成为我国不可分割的一部分,始于汉宣帝时期。其标志是什么?

答案解析

1.【答案】A

【解析】史学家司马迁写成了我国第一部纪传体通史《史记》,故选A。

2.【答案】B

【解析】天下分36郡,是秦始皇在全国推行的郡县制。

3.【答案】D

【解析】西汉文帝和景帝时期,励精图治,提倡节俭,国家实力大大增强,被称为“文景之治”。为汉武帝实现大一统提供了物质条件。

4.【答案】B

【解析】依据所学知识:公元前230年至公元前221年,秦王嬴政雄才大略,继位后,先后兼并韩、赵、魏、楚、燕、齐六国,建立了我国历史上第一个统一的多民族的中央集权国家——秦朝。由此可知,“秦王扫六合,虎视何雄哉!”这句诗主要评价的是秦始皇灭六国、统一中国的历史功绩,故选B。

5.【答案】C

【解析】《伤寒杂病论》的作者是张仲景,因为在中医上的突出贡献,被后人称为“医圣”。

6.【答案】A

【解析】秦始皇自称皇帝,下设太尉、丞相、御史大夫,地方上,郡设郡守,县设县令。

7.【答案】C

【解析】本题考查的是西汉的持续时间,要求学生能够根据时间轴进行推算,公元前202年建国,公元9年结束,时间是:202+9=210,故选C。

8.【答案】B

【解析】依据所学可知,文景时期,重视"以德化民",当时社会比较安定,使百姓富裕起来。到景帝后期时,国家的粮仓丰满起来了,出现了多年未有的稳定富裕的景象,史称“文景之治”,B项符合题意,故此题选B。

9.【答案】B

【解析】依据已学知识可知,汉朝时,从长安出发通过河西走廊、今新疆地区、再到西亚、欧洲,这就是丝绸之路,B项朝鲜的音乐传入中国不在这条路线上,故选B。

10.【答案】C

【解析】依据所学知识可知,汉景帝“致治保民”的措施是减免田租赋役;焚书坑儒是秦始皇加强思想控制的举措;派遣王昭君和亲的是汉元帝;派官员西行取经的是汉明帝。故C符合题意;A项焚书坑儒是汉武帝巩固大一统的措施;B项东汉元帝派遣王昭君和亲;D项东汉明帝派官员西行取经;由此分析ABD不合题意,故此题选C。

11.【答案】A

【解析】根据所学可知,牛车出现在汉初,是西汉初年将相出行的交通工具,说明了西汉初年社会经济凋敝,原因是秦的暴政和秦末的战乱导致社会生产遭到严重破坏,大臣没有马车可坐,只能乘坐牛车,A项符合题意;BCD的描述都与史实不符,故选A。

12.【答案】B

【解析】秦建国后,把小篆作为全国统一使用的文字来强制推行。

13.【答案】D

【解析】科举制度出现于隋朝,隋炀帝统治时期。

14.【答案】C

【解析】本题考查东汉的相关史实。西汉后期,外戚王莽逐渐掌握了政权。公元9年,王莽篡汉,建立新朝,史称新莽政权,西汉灭亡。但新朝并不得人心,激起了农民大起义,刘秀就参加了绿林军起义,并逐渐壮大势力;25年,刘秀建立东汉政权,励精图治,开创了“光武中兴”的局面;东汉中后期出现了外戚和宦官交替专权的严重弊政,他们争权夺利,排斥异己,打压忠良,政治十分黑暗;184年,张角领导了著名的黄巾起义,沉重打击了东汉的统治,但最终被镇压。所以①②③正确,排除④,故选C。

15.【答案】D

【解析】根据所学可知,陈胜、吴广起义是秦末农民大起义;刘邦起义和项羽起义是继陈胜吴广起义后的反秦起义;黄巾起义是东汉末年张角领导的农民起义;故选D。

16.【答案】A

【解析】刘秀,东汉的开国皇帝,刘秀统治时期东汉初年出现了社会安定、经济恢复、人口增长的局面,史称“光武中兴”。

17.【答案】D

【解析】把中国的书法艺术融合的无与伦比,体现了集中国特有的汉字、篆刻和书法于一体的特色。

18.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,东汉末年是张角领导的起义军,以黄巾包头起义军称黄巾军,这次起义史称“黄巾起义”,选项D符合题意;而选项A国人暴动,发生在西周时期,不符合题意;选项B陈胜、吴广起义,发生在秦朝末年,不符合题意;选项C绿林赤眉大起义,是西汉末年王莽篡权时发生的农民起义,不符合题意。因此只有选项D符合题意,故选D。

19.【答案】C

【解析】本题考查光武中兴.依据所学,25年,光武帝刘秀建立东汉,定都洛阳.刘秀多次下令释放奴婢, 减轻农民的负担, 减轻刑法; 还合并州县, 裁减官员,加强对官吏的监督,惩处贪官污吏;到光武帝统治后期,社会出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展,史称 “光武中兴”故C符合题意.故选C.

20.【答案】D

【解析】依据所学知识可知,《史记》是西汉著名史学家司马迁撰写的一部纪传体史书,是中国历史上第一部纪传体通史,记载了上至上古传说中的黄帝时代,下至汉武帝太初四年间共3000多年的历史。所以②④表述不正确,故选D。

21.【答案】(1)张骞出使西域;汉武帝

(2)公元前138年;联络大月氏,夹击匈奴。

(3)被匈奴捉住。

(4)促进了西域经济文化的发展,为丝绸之路的开辟打下了基础。

(5)不怕困难、忠于职守、热爱祖国的伟大精神。(言之有理即可)

【解析】(1)汉武帝为反击匈奴,公元前138年,派张骞出使西域。公元前119年,张骞第二次出使西域,诸国也纷纷派使者回访,汉朝终于和西域各国建立了友好关系。材料二中的图片是《张骞拜别汉武帝出使西域》的壁画,反映的是张骞出使西域的历史史实,所以材料一,材料二共同反映了张骞出使西域。

(2)张骞出使西域的直接目的是联络大月氏夹击匈奴。汉武帝为反击匈奴,公元前138年,派张骞出使西域。

(3)分析材料一可知,张骞这次出使被匈奴捉住。

(4)依据所学知识可知,公元前138年和公元前119年,张骞两次出使西域,打通了汉与西域的通道,有利于汉与西域各国的经济文化联系,为开辟丝绸之路奠定了基础。可见张骞出使西域促进了西域经济文化的发展,为丝绸之路的开辟打下了基础。

(5)张骞出使西域克服艰难险阻,不畏艰难,最后不辱使命。我们应学习张骞不怕困难、忠于职守、热爱祖国的伟大精神。

22.【答案】(1)统一六国;一套中央集权的官僚制度

(2)秦:郡县制; 汉:颁布“推恩令”, 建立刺史制度

(3)措施:秦:“焚书坑儒”汉:“罢黜百家,独尊儒术”,推行儒学教育

目的:加强思想控制,巩固中央集权,维护国家统一。(统一思想,维护统治)

【解析】(1)扫六合的本意是指扫平了天下,这里指秦王嬴政统一六国。联系已学知识可知,秦始皇最大的历史功绩是公元前221年,统一六国,建立了我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。秦朝建立后,为巩固统治,秦朝在政治上创立了一套封建专制主义中央集权制度。

(2)为加强对地方的管理,秦始皇在地方实行郡县制。汉高祖分封子弟到外地做诸侯的目的是维护统一,即汉初推行了郡国并行制,引发了王国问题,为了削弱诸侯王封国的势力,汉武帝颁布了推恩令。

(3)联系已学知识可知为了进一步加强君主权力,加强思想控制,秦始皇采纳李斯的建议,实行“焚书坑儒”;汉武帝采纳董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,大力推行儒学教育。秦始皇、汉武帝思想方面措施的目的是:加强思想控制,加强中央集权,维护国家统一。

23.【答案】(1)张骞 加强西域与内地的经济文化的交流(或者促进丝绸之路的开辟)

(2)今新疆地区 公元前60年,西汉设立西域都护,加强西域的管理,新疆正式归属于中央。

(3)坚决反对。新疆自古就是中国的领土,依法打击分裂分子。

【解析】(1)张骞两次出使西域,使西域与汉朝的交往从此日趋频繁。西域各国纷纷归附汉朝。

(2)西域指的是现今玉门关和阳关以西,也就是今天新疆地区和更远的地方。公元前60年,西汉政府设立西域都护,总管西域事物。从此,今新疆地区开始隶属中央政府,成为我国不可分割的一部分。

(3)现如今,一些东突分裂分子在新疆地区制造暴力事件,是一种严重的违法犯罪行为,给新疆人民的生命财产等带来了严重的威胁,为此我们应坚决反对,对分裂势力绝不姑息,要坚决打击他们的嚣张气焰,只有这样才是符合全疆各族人民群众的利益和要求。

24.【答案】(1)西周,分封制。

(2)控制全国,出现了春秋五霸,割据称雄的局面。

(3)有统治管理辖区土地和人民的权力;拥戴周王,服从差遣,交纳贡物。

(4) 实行郡县制,不会导致地方势力强大,威胁中央(或有利于巩固统治,维护国家统一)。

【解析】材料一反映的是西周时期实行的分封制。西周实施分封制的目的是控制全国,巩固周王的统治。分封制的实行导致的结果是出现了春秋五霸,割据称雄的局面。封国的统治者国君享有的权利有:有统治管理辖区土地和人民的权力;国君的义务包括:拥戴周王,服从差遣,交纳贡物。秦朝地方实行郡县制比分封制好的原因是实行郡县制,不会导致地方势力强大,威胁中央(或有利于巩固统治,维护国家统一)。

25.【答案】(1)主要活动: 出使西域 历史作用: 开辟了“丝绸之路”,促进了中西经济文化交流。

(2)从长安往西,经河西走廊,越过今新疆境内,运到安息,再转运到西亚和欧洲大秦。

原因: 中国的丝绸是这条运输线上运输最多的商品。

(3)西域都护的设置。

【解析】(1)张骞的主要活动是两次出使西域,历史作用:开辟了“丝绸之路”,促进了中西经济文化交流。

(2)公元1世纪左右,罗马城内的豪华市区,设有专售中国丝绸的市场。当时中国丝绸是从长安往西,经河西走廊,越过今新疆境内,运到安息,再转运到西亚和欧洲大秦。这条横贯欧亚的陆上通道之所以有“丝绸之路”的美称,是因为中国的丝绸是这条运输线上运输最多的商品。

(3)今新疆地区隶属中央政府的管辖,成为我国不可分割的一部分,始于汉宣帝时期,其标志是西域都护的设置。

一、选择题

1.年轻时寻访各地名胜古迹,阅读大量书籍,后经过十多年努力写成我国第一部纪传体通史的古代著名史学家是( )

A. 司马迁 B. 张仲景 C. 司马光 D. 辛弃疾

2.“分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监。”《史记》所载这项措施的颁布者是( )

A. 商鞅 B. 秦始皇 C. 汉武帝 D. 北魏孝文帝

3.汉武帝时期,实现了国家的大一统,他能实现大一统是因为继承了前朝的繁荣盛世,这里“前朝的繁荣盛世”是指( )

A. 光武中兴 B. 贞观之治 C. 开元盛世 D. 文景之治

4.“秦王扫六合,虎视何雄哉!“这句诗主要评价的是秦始皇哪一历史功绩( )

A. 首创皇帝制度 B. 统一全国 C. 抵御匈奴 D. 开发南疆

5.《伤寒杂病论》的作者被后世尊称为( )

A. 药王 B. 医祖 C. 医圣 D. 炼丹家

6.下图所示制度的创立者是( )

A. 秦始皇 B. 周武王 C. 秦二世 D. 孔子

7.计算一下,西汉王朝共存在了多长时间

A. 211年 B. 193年 C. 210年 D. 194年

8.历史学家班彪班固父子作《汉书》时强调文帝“宽忍”,景帝“遵业”,又提出“周云成康,汉言文景”的说法加以歌颂。“文景之治”是指( )

A. 西汉初年的清明政治统治局面

B. 西汉文帝景帝时期的清明统治

C. 文帝景帝时期的社会安定局面

D. 文帝景帝时期的社会经济发展

9.2013年9月,国家主席习近平在中亚之行中提出要建设“丝绸之路经济带”的宏

伟设想。古代丝绸之路被称为流动的“文化运河”,以下不能说明这一结论的是( )

A. 中国的冶铁技术传到西方

B. 朝鲜的音乐传入中国

C. 中国的丝绸织品转运欧洲

D. 西域的葡萄传入中国

10.汉阳陵南侧的明代石碑碑文,称赞汉景帝“克守先业,致治保民”。以下属于汉景帝“致治保民”的措施是

A. 焚书坑儒

B. 派遣王昭君和亲

C. 减免田租赋役

D. 派官员西行取经

11.文物是物化的历史、凝固的历史,是研究历史的重要佐证。从下面这幅《汉墓出土陪葬陶制牛车》的文物图片中,我们能提炼出的最准确信息是( )

A. 西汉初年经济凋敝

B. 西汉初年牛车普及

C. 当时交通不便

D. 牛力量大,适宜拉车

12.下图中文字的统一者是( )

A. 商汤 B. 秦始皇 C. 汉文帝 D. 汉景帝

13.“秦王扫六合,虎视何雄哉!”灭掉六国的“秦王”为巩固统治,采取了一系列措施,下列措施与此不符的是( )

A. 统一货币

B. 统一文字

C. 实行郡县制度

D. 创立科举制度

14.要拍一部关于东汉的电视剧,由你担任导演,你会选择下列素材中的

①刘秀参加了绿林军起义

②中国古代史上的又一个盛世——光武中兴

③外戚、宦官争权夺利、互相争斗、政局混乱

④张角领导的黄巾起义推翻了东汉的统治

A. ①②④ B. ②③④ C. ①②③ D. ①③④

15.东汉末年发生的农民起义是( )

A. 陈胜、吴广起义 B. 刘邦起义 C. 项羽起义 D. 黄巾起义

16.东汉的建立者是( )

A. 刘秀 B. 刘邦 C. 刘彻 D. 刘启

17.2008年北京奥运会的会徽“中国印——舞动北京”,以印章的形式设计,传达出深刻而厚重的中国文化底蕴,这种典型的中国艺术表现形式( )

A. 是中国画与西洋画巧妙结合的缩影

B. 是由我国少数民族创造出来的

C. 起源于清代

D. 体现了集中国特有的汉字、篆刻和书法于一体的特色

18.东汉末年爆发的一场有准备、有组织的农民起义是

A. 国人暴动

B. 陈胜、吴广起义

C. 绿林赤眉大起义

D. 黄巾起义

19.反腐败问题,因为涉及老百姓的利益,历来是民众最关心的话题。东汉时期光武帝采取的反腐败措施是( )

A. 释放奴婢

B. 实行三十税一

C. 严惩贪官污吏

D. 兴办太学

20.如果让你对下边这部史学名著作一相关介绍,以下内容你可以选择的是( )

①是我国古代优秀的史学著作②作者是司马光③记述了从传说中的黄帝到汉武帝时期的史事④是我国第一部编年体通史著作

A. ①②③ B. ①④ C. ②③④ D. ①③

二、非选择题

21.阅读材料,回答问题。

材料一:据《汉书·张骞传》载,张骞接受出使西域的使命后,与堂邑父等百余人出陇西,途经匈奴,被匈奴人捉住,拘留了十几年,强迫他娶匈奴妻子,生儿育女,“然骞持汉节不失”。后来,张骞乘匈奴不备,率众脱逃,辗转到达大月氏。从大月氏回来,张骞见北道危险,改走南道,不料又被匈奴人捉住,扣留了一年多,直到单于病死,匈奴贵族为争夺统治权发生内乱,他才带着匈奴妻子与堂邑父一起逃回汉朝,历尽千辛万苦。这时已是公元前126年了。

材料二:

(1)材料一、材料二共同反映了一件什么历史大事?哪一个皇帝在位?

(2)这次出使的时间和目的各是什么?

(3)材料一中的内容反映了这次出使遇到了什么困难?

(4)此件历史大事有何重要作用?

(5)我们要学习此人的什么精神?

22.我国是一个统一的多民族国家,在历史上有过分裂时期,但统一始终是历史发展的主流。秦朝开创了大一统的基业,汉朝进一步巩固和发展了大一统的局面。维护祖国统一是中华儿女不变的追求。根据所学知识,回答下列问题:

(1)李白诗云:“秦王扫六合,虎视何雄哉?”“扫六合”是什么意思?秦朝在政治上创立了一套什么制度来巩固这一成果?

(2)秦始皇、汉武帝在政治上分别采取哪些措施加强对地方的管理,维护统一?

(3)文化是一个民族的思想基础,对待儒学方面,秦始皇和汉武帝各采取了什么措施?根本目的是什么?

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一:“他发现西域,其对于当时中国人的刺激,就正像后来1492年哥伦布发现美洲对于欧洲人的刺激是一样的……他是一个冒险家,又是一个天才的外交家,同时又是一员战将,真可谓是中国历史上出类拔萃的人物。”

—— 翦伯赞

材料二:人民网乌鲁木齐 (2009年)7月6日电 (记者戴岚)新疆维吾尔自治区党委、政府今天中午就7月5日乌鲁木齐市发生的打砸抢烧严重暴力犯罪事件举行新闻发布会,会上通报说,据统计,事件造成140人死亡,816人受伤,196辆机动车被砸被焚烧(其中有两辆警车),部分商铺门面及两座楼房被焚烧。

——人民网

(1)材料一中历史学家翦伯赞先生极力颂扬的“他”是指哪位历史人物?根据材料,结合所学知识谈谈他出使西域的影响?

(2)“西域”是指今天的哪一地区?用所学知识证明:“该地区自古就是中国的领土”。

(3)材料二所反映的打砸抢烧暴力事件实际是分裂祖国、妄图独立的不法分子的犯罪行为。对此行为你持什么态度,并说明理由。

24.阅读材料,回答问题。

材料一:周王让自己的子弟、亲戚,以及功臣和一些古帝王的后代,在各地建立封国。封国的统治者叫国君,国君享有一定的权力和义务。不承担义务者,将受到惩罚。春秋时期,王权衰落,一些诸侯国强大起来,出现了春秋五霸,割据称雄的局面。

材料二:秦始皇召集群臣朝议。丞相王绾等建议实行分封建国,管理地方。廷尉李斯建议建立郡县制管理地方。秦始皇说:“朕看廷尉的意见很好,地方就实行郡县制吧!”

请根据所学知识回答:

(1)材料一是哪个朝代?实行的什么制度?

(2?)实施上述制度的目的是什么?从材料一分析实行这种制度的结果是什么?

(3)你认为当时的国君享有哪些权利和义务?

(4)秦朝地方实行郡县制比实行材料一的制度好,为什么?

25.史学家翦伯赞盛赞张骞说“他是一个冒险家,又是一个天才的外交家,同时又是一员战将,真可谓是中国历史上出类拔萃之人物也。”《汉书》中有“张骞始开西域之迹”的记载。阅读材料,回答下列问题。

(1)指出张骞的主要活动及其历史作用。

(2)公元1世纪左右,罗马城内的豪华市区,设有专售中国丝绸的市场。据下图,指出当时中国丝绸是怎样运往罗马的?这条横贯欧亚的陆上通道为什么有“丝绸之路”的美称?

(3)今新疆地区隶属中央政府的管辖,成为我国不可分割的一部分,始于汉宣帝时期。其标志是什么?

答案解析

1.【答案】A

【解析】史学家司马迁写成了我国第一部纪传体通史《史记》,故选A。

2.【答案】B

【解析】天下分36郡,是秦始皇在全国推行的郡县制。

3.【答案】D

【解析】西汉文帝和景帝时期,励精图治,提倡节俭,国家实力大大增强,被称为“文景之治”。为汉武帝实现大一统提供了物质条件。

4.【答案】B

【解析】依据所学知识:公元前230年至公元前221年,秦王嬴政雄才大略,继位后,先后兼并韩、赵、魏、楚、燕、齐六国,建立了我国历史上第一个统一的多民族的中央集权国家——秦朝。由此可知,“秦王扫六合,虎视何雄哉!”这句诗主要评价的是秦始皇灭六国、统一中国的历史功绩,故选B。

5.【答案】C

【解析】《伤寒杂病论》的作者是张仲景,因为在中医上的突出贡献,被后人称为“医圣”。

6.【答案】A

【解析】秦始皇自称皇帝,下设太尉、丞相、御史大夫,地方上,郡设郡守,县设县令。

7.【答案】C

【解析】本题考查的是西汉的持续时间,要求学生能够根据时间轴进行推算,公元前202年建国,公元9年结束,时间是:202+9=210,故选C。

8.【答案】B

【解析】依据所学可知,文景时期,重视"以德化民",当时社会比较安定,使百姓富裕起来。到景帝后期时,国家的粮仓丰满起来了,出现了多年未有的稳定富裕的景象,史称“文景之治”,B项符合题意,故此题选B。

9.【答案】B

【解析】依据已学知识可知,汉朝时,从长安出发通过河西走廊、今新疆地区、再到西亚、欧洲,这就是丝绸之路,B项朝鲜的音乐传入中国不在这条路线上,故选B。

10.【答案】C

【解析】依据所学知识可知,汉景帝“致治保民”的措施是减免田租赋役;焚书坑儒是秦始皇加强思想控制的举措;派遣王昭君和亲的是汉元帝;派官员西行取经的是汉明帝。故C符合题意;A项焚书坑儒是汉武帝巩固大一统的措施;B项东汉元帝派遣王昭君和亲;D项东汉明帝派官员西行取经;由此分析ABD不合题意,故此题选C。

11.【答案】A

【解析】根据所学可知,牛车出现在汉初,是西汉初年将相出行的交通工具,说明了西汉初年社会经济凋敝,原因是秦的暴政和秦末的战乱导致社会生产遭到严重破坏,大臣没有马车可坐,只能乘坐牛车,A项符合题意;BCD的描述都与史实不符,故选A。

12.【答案】B

【解析】秦建国后,把小篆作为全国统一使用的文字来强制推行。

13.【答案】D

【解析】科举制度出现于隋朝,隋炀帝统治时期。

14.【答案】C

【解析】本题考查东汉的相关史实。西汉后期,外戚王莽逐渐掌握了政权。公元9年,王莽篡汉,建立新朝,史称新莽政权,西汉灭亡。但新朝并不得人心,激起了农民大起义,刘秀就参加了绿林军起义,并逐渐壮大势力;25年,刘秀建立东汉政权,励精图治,开创了“光武中兴”的局面;东汉中后期出现了外戚和宦官交替专权的严重弊政,他们争权夺利,排斥异己,打压忠良,政治十分黑暗;184年,张角领导了著名的黄巾起义,沉重打击了东汉的统治,但最终被镇压。所以①②③正确,排除④,故选C。

15.【答案】D

【解析】根据所学可知,陈胜、吴广起义是秦末农民大起义;刘邦起义和项羽起义是继陈胜吴广起义后的反秦起义;黄巾起义是东汉末年张角领导的农民起义;故选D。

16.【答案】A

【解析】刘秀,东汉的开国皇帝,刘秀统治时期东汉初年出现了社会安定、经济恢复、人口增长的局面,史称“光武中兴”。

17.【答案】D

【解析】把中国的书法艺术融合的无与伦比,体现了集中国特有的汉字、篆刻和书法于一体的特色。

18.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,东汉末年是张角领导的起义军,以黄巾包头起义军称黄巾军,这次起义史称“黄巾起义”,选项D符合题意;而选项A国人暴动,发生在西周时期,不符合题意;选项B陈胜、吴广起义,发生在秦朝末年,不符合题意;选项C绿林赤眉大起义,是西汉末年王莽篡权时发生的农民起义,不符合题意。因此只有选项D符合题意,故选D。

19.【答案】C

【解析】本题考查光武中兴.依据所学,25年,光武帝刘秀建立东汉,定都洛阳.刘秀多次下令释放奴婢, 减轻农民的负担, 减轻刑法; 还合并州县, 裁减官员,加强对官吏的监督,惩处贪官污吏;到光武帝统治后期,社会出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展,史称 “光武中兴”故C符合题意.故选C.

20.【答案】D

【解析】依据所学知识可知,《史记》是西汉著名史学家司马迁撰写的一部纪传体史书,是中国历史上第一部纪传体通史,记载了上至上古传说中的黄帝时代,下至汉武帝太初四年间共3000多年的历史。所以②④表述不正确,故选D。

21.【答案】(1)张骞出使西域;汉武帝

(2)公元前138年;联络大月氏,夹击匈奴。

(3)被匈奴捉住。

(4)促进了西域经济文化的发展,为丝绸之路的开辟打下了基础。

(5)不怕困难、忠于职守、热爱祖国的伟大精神。(言之有理即可)

【解析】(1)汉武帝为反击匈奴,公元前138年,派张骞出使西域。公元前119年,张骞第二次出使西域,诸国也纷纷派使者回访,汉朝终于和西域各国建立了友好关系。材料二中的图片是《张骞拜别汉武帝出使西域》的壁画,反映的是张骞出使西域的历史史实,所以材料一,材料二共同反映了张骞出使西域。

(2)张骞出使西域的直接目的是联络大月氏夹击匈奴。汉武帝为反击匈奴,公元前138年,派张骞出使西域。

(3)分析材料一可知,张骞这次出使被匈奴捉住。

(4)依据所学知识可知,公元前138年和公元前119年,张骞两次出使西域,打通了汉与西域的通道,有利于汉与西域各国的经济文化联系,为开辟丝绸之路奠定了基础。可见张骞出使西域促进了西域经济文化的发展,为丝绸之路的开辟打下了基础。

(5)张骞出使西域克服艰难险阻,不畏艰难,最后不辱使命。我们应学习张骞不怕困难、忠于职守、热爱祖国的伟大精神。

22.【答案】(1)统一六国;一套中央集权的官僚制度

(2)秦:郡县制; 汉:颁布“推恩令”, 建立刺史制度

(3)措施:秦:“焚书坑儒”汉:“罢黜百家,独尊儒术”,推行儒学教育

目的:加强思想控制,巩固中央集权,维护国家统一。(统一思想,维护统治)

【解析】(1)扫六合的本意是指扫平了天下,这里指秦王嬴政统一六国。联系已学知识可知,秦始皇最大的历史功绩是公元前221年,统一六国,建立了我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。秦朝建立后,为巩固统治,秦朝在政治上创立了一套封建专制主义中央集权制度。

(2)为加强对地方的管理,秦始皇在地方实行郡县制。汉高祖分封子弟到外地做诸侯的目的是维护统一,即汉初推行了郡国并行制,引发了王国问题,为了削弱诸侯王封国的势力,汉武帝颁布了推恩令。

(3)联系已学知识可知为了进一步加强君主权力,加强思想控制,秦始皇采纳李斯的建议,实行“焚书坑儒”;汉武帝采纳董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,大力推行儒学教育。秦始皇、汉武帝思想方面措施的目的是:加强思想控制,加强中央集权,维护国家统一。

23.【答案】(1)张骞 加强西域与内地的经济文化的交流(或者促进丝绸之路的开辟)

(2)今新疆地区 公元前60年,西汉设立西域都护,加强西域的管理,新疆正式归属于中央。

(3)坚决反对。新疆自古就是中国的领土,依法打击分裂分子。

【解析】(1)张骞两次出使西域,使西域与汉朝的交往从此日趋频繁。西域各国纷纷归附汉朝。

(2)西域指的是现今玉门关和阳关以西,也就是今天新疆地区和更远的地方。公元前60年,西汉政府设立西域都护,总管西域事物。从此,今新疆地区开始隶属中央政府,成为我国不可分割的一部分。

(3)现如今,一些东突分裂分子在新疆地区制造暴力事件,是一种严重的违法犯罪行为,给新疆人民的生命财产等带来了严重的威胁,为此我们应坚决反对,对分裂势力绝不姑息,要坚决打击他们的嚣张气焰,只有这样才是符合全疆各族人民群众的利益和要求。

24.【答案】(1)西周,分封制。

(2)控制全国,出现了春秋五霸,割据称雄的局面。

(3)有统治管理辖区土地和人民的权力;拥戴周王,服从差遣,交纳贡物。

(4) 实行郡县制,不会导致地方势力强大,威胁中央(或有利于巩固统治,维护国家统一)。

【解析】材料一反映的是西周时期实行的分封制。西周实施分封制的目的是控制全国,巩固周王的统治。分封制的实行导致的结果是出现了春秋五霸,割据称雄的局面。封国的统治者国君享有的权利有:有统治管理辖区土地和人民的权力;国君的义务包括:拥戴周王,服从差遣,交纳贡物。秦朝地方实行郡县制比分封制好的原因是实行郡县制,不会导致地方势力强大,威胁中央(或有利于巩固统治,维护国家统一)。

25.【答案】(1)主要活动: 出使西域 历史作用: 开辟了“丝绸之路”,促进了中西经济文化交流。

(2)从长安往西,经河西走廊,越过今新疆境内,运到安息,再转运到西亚和欧洲大秦。

原因: 中国的丝绸是这条运输线上运输最多的商品。

(3)西域都护的设置。

【解析】(1)张骞的主要活动是两次出使西域,历史作用:开辟了“丝绸之路”,促进了中西经济文化交流。

(2)公元1世纪左右,罗马城内的豪华市区,设有专售中国丝绸的市场。当时中国丝绸是从长安往西,经河西走廊,越过今新疆境内,运到安息,再转运到西亚和欧洲大秦。这条横贯欧亚的陆上通道之所以有“丝绸之路”的美称,是因为中国的丝绸是这条运输线上运输最多的商品。

(3)今新疆地区隶属中央政府的管辖,成为我国不可分割的一部分,始于汉宣帝时期,其标志是西域都护的设置。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史