2018-2019学年高二语文人教版选修(中国古代诗歌散文欣赏)第22课 《祭十二郎文》 Word版含解析

文档属性

| 名称 | 2018-2019学年高二语文人教版选修(中国古代诗歌散文欣赏)第22课 《祭十二郎文》 Word版含解析 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 86.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-01-07 22:05:13 | ||

图片预览

文档简介

1.作家作品

韩愈(768—824),字 ,河南河阳(今孟县)人,祖籍昌黎,世称 ,晚年任吏部侍郎,又称韩吏部。自幼孤苦好学,锐意上进,贞观八年(792)中进士。元和十二年(817)迁刑部侍郎。因阻谏唐宪宗奉迎佛骨,贬潮州刺史。穆宗时,官至吏部侍郎。韩愈一生,在政治、文学方面都有所建树,而主要成就是文学。他反对魏晋以来的骈文,提倡古文,进行长期的激烈斗争。“韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学”。

由于他和柳宗元等人的倡导,终于形成了唐代 ,开辟了唐宋以来古文的发展道路,韩愈也成了唐代 的领袖人物。其文众体兼长,多所创新,气势雄健,语言新颖,说理透彻,逻辑性强,是继司马迁之后最优秀的散文家之一。苏轼评价其“ ”。其传世的作品集有 。主要作品有《师说》《马说》《原毁》《进学解》《祭十二郎文》等。

2.创作背景

韩愈幼年丧父,靠哥嫂抚养成人。韩愈与其侄十二郎自幼相守,历经患难,感情特别深厚。但成年以后,韩愈四处飘泊,与十二郎很少见面。正当韩愈官运好转,有可能与十二郎相聚的时候,突然传来他的噩耗。韩愈悲痛欲绝,写下这篇祭文。

宋代学者赵与时在《宾退录》中说:“读诸葛孔明《出师表》而不堕泪者,其人必不忠。读李令伯《陈情表》而不堕泪者,其人必不孝。读韩退之《祭十二郎文》而不堕泪者,其人必不友。”

3.通假字

(1)使建中远具时羞之奠(“______”通“______”,______)

(2)吾上有三兄,皆不幸早世(“_______”通“______”,______)

(3)敛不凭其棺(“_______”通“______”,______)

4.体会下列加线词的活用类型并释义

名词活用

(1)东亦客也(名词作动词)________

(2)吾书与汝曰(名词作动词)________

(3)汝之纯明宜业其家者(名词作动词)________

(4)图久远者,莫如西归(名词作状语)________

(5)毛血日益衰,志气日益微(名词作状语)________

动词活用

(6)使建中远具时羞之奠(动词作名词)________

(7)而视茫茫(动词作名词)________

(8)长吾女与汝女(动词的使动用法)________

(9)吾兄之盛德而夭其嗣矣(动词的使动用法)________

(10)将成家而致汝(动词的使动用法)________

(11)其竟以此而殒其生乎(动词的使动用法)________

形容词活用

(12)乃能衔哀致诚(形容词作名词)________

(13)言有穷而情不可终(形容词作名词)____________

(14)强者夭而病者全乎(形容词作动词)____________

(15)毛血日益衰,志气日益微(形容词作动词)____________

5.写出加线词语的古今异义。

(1)吾去汴州

古义: 今义:

(2)又可冀其成立邪

古义: 今义:

(3)几何不从汝而死也

古义: 今义:

(4)虽然,我自今年来,苍苍者欲化而为白矣

古义: 今义:

(5)志气日益微

古义: 今义:

1.退之 韩昌黎 古文运动 古文运动 文起八代之衰 《昌黎先生集》

1.本文并非连续抒情,而是把难似抑制的悲哀融于家常琐事之中,试分析这种抒情的特点。

本文感情的抒发是波浪式的。(1)作者沉痛之情积蓄已久,所以一提起笔感情便禁不住喷涌而出。父母早亡,“惟兄嫂是依”,“中年兄殁南方”,“两世一身,形单影只”,如今侄儿这童年的伙伴,“两世”中的“一世”竟又离开人世,这诸多的不幸怎能不叫作者悲从中来?于是便自然引发了作者的第一次抒情。(2)作者在抒悲惨身世中宣泄了感情,之后自然转入对自己同侄儿的三会三别的回忆之中。(3)韩愈与老成在不期然中已成永别,想起“少者殁而长者存,强者夭而病者全”,他的悲情又陡然而起。令读者仿佛看到作者泪流满面地哭诉:“呜呼!其信然邪?其梦邪?其传之非其真邪?”“呜呼!其信然矣!”不愿信其真,又无法否定的无可奈何,抒发了自古以来有过至悲至痛感情的人们的共同感受。(4)通过感情的再次宣泄之后,文章又转入低沉的叙述。推测侄儿得病的原因、去世的日期,对侄儿后事、家务的安排及吊慰家属等。(5)作者好像在同死者话家常,但想到侄儿的生、病、死、葬料理不到又陷入了沉痛的自责,悲情再一次喷涌而出。“彼苍得天,易其有极!”如果说先前之悲只是悲侄儿之死,而此时已转而为无限的悔恨和对不公平的上天的诅咒了,并且表示了自己“无意于人世”的沉痛心情。

2.本文写得至悲至痛,试思考作者在悲侄儿之死的同时,还抒发了哪些悲情?

(1)悲叹家族人丁不兴。封建社会门第家族观念极强。韩愈出身于小官吏家庭,家庭浓厚的儒学思想深深影响了他,而人丁不兴,使他尤其看重家庭成员。然而父母早亡,兄殁南方、两世一身等久已令他体会到家境凄凉之悲了,而如今侄儿又撒手西去,儿子、侄孙尚年幼,韩氏能支撑门面的只有韩愈自己,家族之事连个商量之人也找不到。这无限的孤独怎不使他悲从中来,进而想到“无意于人世”呢?(2)悲叹自己仕途失意。韩愈19岁便离家到京城求发展,但却多次应考落第,25岁中进士后还要到处请求权贵援引举荐(如《与于襄阳书》),29岁才开始入仕途。到35岁写作本文之时的几年间,却辗转迁徙,京城、汴州、徐州、宣城四处漂泊。他饱读诗书,才华出众,却不得施展,内心自然郁郁寡欢,而此时又得侄儿突然去世的消息,悲痛之中情不自禁地蕴含了自身无限的酸楚。于是他便喊出了“诚知其如此,虽万乘之公相,吾不以一日辍汝而就也”的肺腑之言。

3.本文作为一篇优秀的古代散文,具有其独特的艺术魅力,请归纳艺术手法体现在哪些方面?

(1)破骈为散、自由多变的形式。祭文是一种古老的文体,形式上多采用四方韵文或骈文,篇幅短小,十分呆板。韩愈此文,完全突破了四言韵文和骈文的框框,用纯净的散文体自由抒写。为人们用祭文充分表达思想感情提供了极大的方便。(2)强烈的抒情性和巨大的艺术感染力。本文以生活琐事为依托,抒发了作者对侄儿之死的至悲至痛的情感,并且采用了反复直抒的方法,让人读其文能想见其为文时边哭边写、痛不欲生的情状,引起强烈的感情共鸣。(3)语言朴素自然,不事雕饰。《古文观止》评此文:“未尝有意为文,而文无不工”。韩愈写这篇祭文,不是有意做文章,而是为了倾吐自己的真情,边诉边说,所以他能做到情至笔随,字字句句皆从肺腑中自然流出,毫无雕饰之痕迹。

4.作者在课文中从哪些角度或侧面描述了叔侄间的交往与相处情状?

(1)作者从自己的身世写起,然后交代了十二郎的有关情况。

作者告诉我们这样一个现实状况,他与十二郎孤苦伶仃,相濡以沫,以维系韩氏一门的延续与发展,责任何其重,其情何其悲,其状又是何其哀。

(2)详写韩愈与十二郎之间成年后的三次相聚与别离,其中三次别离又有不同的描述和感受。

十多年间,叔侄间仅有三次相聚,以第三次聚首一年为最长,另外两次相聚的时间都很短暂。作者的怨尤之情凄婉动人,悔疚之语随心而发。

(3)作者在文中插叙了一段书信中的话,抒写了十二郎之死出乎自己意料的诧异和难以置信之情。

“少者强者而夭殁,长者衰者而存全乎?未可以为信也!”面对残酷的现实他不敢相信而不得不信,除了两鬓平添几缕白发以外,也只能喟叹命运,感慨人生的冷酷无情了。

这样,三个层次依次铺写开来,写出了叔侄之间的悠悠深情,如杜鹃啼血,给人以心灵上的震撼。

5.十二郎之死,已是不争的事实。为什么作者还要反反复复地推究死因、推测死期,甚至对死讯本身,也疑其非真而梦?诵读第五段,体会“邪”“乎”“也”“矣”等虚词在传情达意中的作用。

(1)推究死因、推测死期、疑死讯非真而梦,均反映出作者对十二郎忆念之深。

(2)第五段中,写自己惊闻噩耗后由信而疑,又由疑返信的恍惚心态,突出了侄儿之死在作者心中引起的五雷轰顶般的剧烈震荡,以及确信死讯后五内俱焚般的巨大悲恸。

这一段中,先连用三个“邪”字,紧接着是三个“乎”字,四个“也”字和五个“矣”字,这样接连不断地使用语气词,恰如古人所评,“句句用助辞”而“反复出没”,“如怒涛惊湍,变化不测”,既增强了节奏感,也使表达的感情更加强烈,更能打动人心。

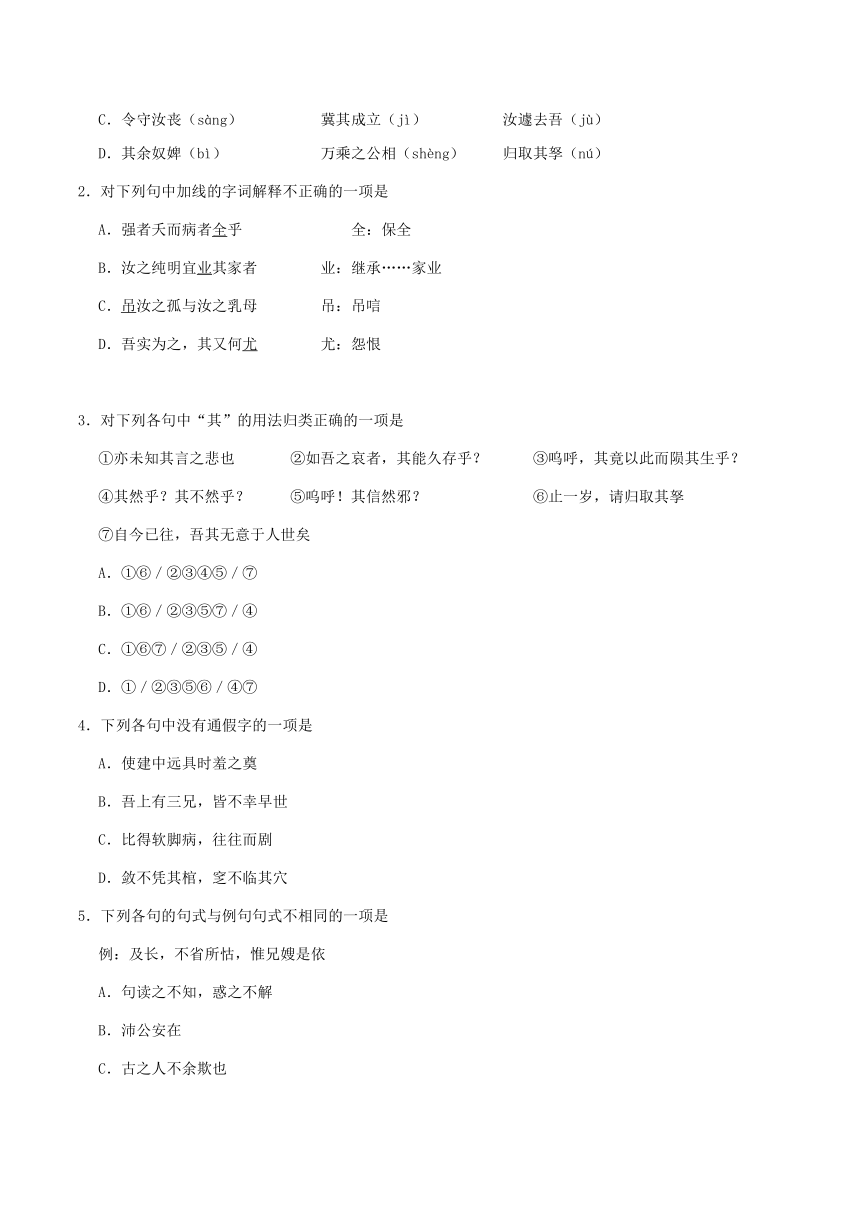

1.下列画线字的注音,有误的一组是

A.兄殁南方(mò) 形单影只(zhī) 辍汝而就(chuò)

B.丞相薨(hōng) 不省(xǐnɡ) 衔哀致诚(xián)

C.令守汝丧(sàng) 冀其成立(jì) 汝遽去吾(jù)

D.其余奴婢(bì) 万乘之公相(shèng) 归取其孥(nú)

2.对下列句中加线的字词解释不正确的一项是

A.强者夭而病者全乎 全:保全

B.汝之纯明宜业其家者 业:继承……家业

C.吊汝之孤与汝之乳母 吊:吊唁

D.吾实为之,其又何尤 尤:怨恨

3.对下列各句中“其”的用法归类正确的一项是

①亦未知其言之悲也 ②如吾之哀者,其能久存乎? ③呜呼,其竟以此而陨其生乎?

④其然乎?其不然乎? ⑤呜呼!其信然邪? ⑥止一岁,请归取其孥

⑦自今已往,吾其无意于人世矣

A.①⑥/②③④⑤/⑦

B.①⑥/②③⑤⑦/④

C.①⑥⑦/②③⑤/④

D.①/②③⑤⑥/④⑦

4.下列各句中没有通假字的一项是

A.使建中远具时羞之奠

B.吾上有三兄,皆不幸早世

C.比得软脚病,往往而剧

D.敛不凭其棺,窆不临其穴

5.下列各句的句式与例句句式不相同的一项是

例:及长,不省所怙,惟兄嫂是依

A.句读之不知,惑之不解

B.沛公安在

C.古之人不余欺也

D.石之铿然有声者

6.对下列语句的翻译,不正确的一项是

A.抱无涯之戚――抱着无边的痛恨

B.冀其成立――希望他们成长立业

C.妄称以应之――信口胡诌来应付他

D.曷其有极――什么时候才有尽头呢

7.作者说:“自今已往,吾其无意于人世矣!”这句话表达出怎样的心境?

A.作者表示不再想活着了,愿与侄儿同去。

B.作者表示不想在人世间再追求什么,只求把儿女抚养成人而已。

C.作者表示以实现侄儿遗愿为自己最终心愿。

D.作者看到侄儿的死,深感活在世上真是一点意思也没有。

8.下列对课文的鉴赏分析,不恰当的一项是

A.韩愈幼年丧父,由兄嫂抚养成人,与十二郎虽是两辈人,但如兄弟,感情很深。

B.《祭十二郎文》是少为长祭。作者追以往,念后事,有切肤之痛,一字字,一句句,都从心底流出,跌宕顿挫,感人肺腑。

C.《祭十二郎文》中,作者用了九个“呜呼”,悲天抢地;四十个“汝”字,如对其人,一称叫、一伤痛、一悲切、一呜咽,催人泪下。

D.全文贯注着一个“情”字,“言有穷而情不可终”,表明作者整篇都是用感情、用心血写成的。

9.以下文化常识的表述,有误的一项是

A.“京城”“京师”均指当时的都城长安。

B.“薨”在古代指诸侯或大官的死。年幼丧父称为“孤”。

C.“尚飨”是祭文结尾常用的语言,表示希望死者的灵魂来享用祭品。

D.“十二郎”中的“郎”是对男子的通称,也称“郎子”。

10.下列表述不正确的两项是

A.古代兄弟排行以伯、仲、叔、季为序,故“季父愈闻汝丧之七日”中的“季父”是韩老成的四叔。

B.古代礼俗称幼年丧父为独,老而无夫为寡,老而无子为孤,老而无妻为鳏。

C.祭文是祭奠死者的一种文体,《祭十二郎文》是韩愈为侄儿韩老成而作,其感情深挚,凄恻动人,与清代袁枚的《祭妹文》并举。

D.本文虽记叙的是家庭、身世和生活琐事,但作者把抒情与叙事结合在一起,字字是泪,后人称为“祭文中千年绝唱”。

E.韩愈是唐朝“古文运动”的创始人,也是“唐宋八大家”之首。其他几位散文家是:柳宗元、王安石、范仲淹、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩。

11.重新排列下面的句子的顺序,衔接最恰当的一项是

①说韩愈擅长写古文,死后他的文章广为流传,当时的学者将其喻为泰山、北斗,非常敬仰他。

②后来,人们就用“泰斗”一词称在某一方面成就卓越,在社会上有名望、有影响的人。

③唐代文学家韩愈是被称为“泰斗”的第一个人。

④据《新唐书·韩愈传》记载:“自愈没,其言大行,学者仰之如泰山、北斗云。”

⑤起初,人们把韩愈比作泰山、北斗,表达对他的推崇、敬仰之情。

A.⑤②④①③ B.③④①⑤② C.④①③②⑤ D.②①⑤③④

12.请用一句话概括出下面一段文字的主要观点,20字以内。

文忌平淡,所以叙述总要讲究妙趣横生,波澜起伏。古人有“韩潮欧澜”的说法,正说明韩愈与欧阳修的文章是极讲究笔法的。前人说到韩愈,有“春与猿吟兮秋鹤与飞”的仿例——它打乱了我们的阅读习惯,造成了时序的错位而使我们形成了一种心理上的波澜,从而给我们带来了一种新的审美感受。韩愈不愧为写文章的高手,他恣肆的文笔总要显示出他的独特性,一旦他寻找到的结构既符合行文需要又能合乎自然的律动与人们心中的节奏,便会在双方的审美心理上产生共鸣效应。这种结构有时更带隐蔽性,它甚至不必经过逻辑的过滤而直观地为人所接受,同样可以达到移人情性的效果。清代林云铭读韩愈的《师说》后,其感受是这样的:“其文错综变化,反复引证,似无段落可寻,一气读之,只觉意味无穷。”

(一)阅读下面【甲】【乙】两段文言文,完成文后各题。

【甲】

呜呼!汝病吾不知时,汝殁吾不知日,生不能相养以共居,殁不能抚汝以尽哀,敛不凭其棺,窆不临其穴。吾行负神明,而使汝夭。不孝不慈,而不得与汝相养以生,相守以死。一在天之涯,一在地之角,生而影不与吾形相依,死而魂不与吾梦相接,吾实为之,其又何尤!彼苍者天,曷其有极!自今已往,吾其无意于人世矣。当求数顷之田于伊、颍之上,以待余年。教吾子与汝子幸其成,长吾女与汝女,待其嫁,如此而已。

呜呼!言有穷而情不可终,汝其知也邪?其不知也邪?呜呼哀哉,尚飨!

(节选自韩愈《祭十二郎文》)

【乙】

修不幸,生四岁而孤。太夫人守节自誓,居穷,自力于衣食,以长以教,俾至于成人。太夫人告之曰:“汝父为吏,廉而好施与,喜宾客。其俸禄虽薄,常不使有余,曰:‘毋以是为我累。’故其亡也,无一瓦之覆,一垄之植,以庇而为生。吾何恃而能自守耶?吾于汝父,知其一二,以有待于汝也。自吾为汝家妇,不及事吾姑,然知汝父之能养也。汝孤而幼,吾不能知汝之必有立,然知汝父之必将有后也。吾之始归也,汝父免于母丧方逾年。岁时祭祀,则必涕泣曰:‘祭而丰,不如养之薄也。’间御酒食,则又涕泣曰:‘昔常不足,而今有余,其何及也!’吾始一二见之,以为新免于丧适然耳。既而其后常然,至其终身未尝不然。吾虽不及事姑,而以此知汝父之能养也。汝父为吏,尝夜烛治官书,屡废而叹。吾问之,则曰:‘此死狱也,我求其生不得尔。’吾曰:‘生可求乎?’曰:‘求其生而不得,则死者与我皆无恨也。矧注求而有得耶?以其有得,则知不求而死者有恨也。夫常求其生,犹失之死,而世常求其死也。’回顾乳者抱汝而立于旁,因指而叹曰:‘术者谓我岁行在戌将死。使其言然,吾不及见儿之立也,后当以我语告之。’其平居教他子弟,常用此语,吾耳熟焉,故能详也。其施于外事吾不能知其居于家无所矜饰而所为如此是真发于中者耶!呜呼!其心厚于仁者邪!此吾知汝父之必将有后也。汝其勉之!夫养不必丰,要于孝;利虽不得博于物,要其心之厚于仁。吾不能教汝,此汝父之志也。”修泣而志之,不敢忘。

(节选自欧阳修《泷冈阡表》有删改)

注:矧,shěn,况且。

1.对下列句子中加横线词的解释不正确的一项是

A.吾其为之,其又何尤 尤:怨恨

B.教吾子与汝子幸其成 幸:期望

C.吾之始归也 归:回家

D.间御酒食 间:偶尔

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是

A.①汝其知也邪?其不知也邪 ②吾其还也

B.①言有穷而情不可终 ②君子博学而日参省乎己

C.①然知汝父之能养也 ②人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎

D.①吾虽不及事姑 ②相如虽驽,独畏廉将军哉?

3.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是

A.其施于外事/吾不能知其居/于家无所矜饰/而所为如此/是真发于中者耶

B.其施于外事/吾不能知/其居于家/无所矜饰/而所为如此/是真发于中者耶

C.其施于外事/吾不能知/其居于家/无所矜饰而所为/如此是真发于中者耶

D.其施于外事吾不能/知其居于家/无所矜饰/而所为如此/是真发于中者耶

4.下列对原文有关内容的理解与分析,表述不正确的一项是

A.甲乙两文均是对至亲之人的怀念性文字,甲文中的“汝”指作者的侄子十二郎,乙文中的“汝”指作者欧阳修。

B.甲文写教育十二郎的儿子“幸其成”、抚养其女儿“待其嫁”,目的是告慰死者,使死者安心,这正体现出叔侄二人的深厚感情。

C.乙文两次说到“知汝父之必将有后”,“太夫人”这样充满自信的理由是欧阳修父亲宅心仁厚,家风良好,儿子必将受到熏陶和教育。

D.甲文直抒胸臆,抒发自己对十二郎的愧疚和悲痛之情;乙文借祖母口述,道出父亲生前做人和为官的一些事情,表现了父亲的高尚人格。

(二)阅读下面的文言文,完成后面的问题。

江西观察使韦公墓志铭

韩 愈

公讳丹,字文明,姓韦氏。公之父政,卒雒县丞,赠虢州刺史。公既孤,以甥孙从太师鲁公真卿学,太师爱之。举明经第,选授峡州远安令。顺宗嗣位,诏拜谏议大夫。

刘辟反,围梓州,诏以公为东川节度使、御史大夫。公行至汉中,上疏言:“梓州在围间,守方尽力,不可易将。”征还入议蜀事。刘辟去梓州,因以东川节度使让高崇文①,拜晋、慈、隰等州观察防御使。将行,上言:“臣所治三州,非要害地,不足张职,为国家费,不如属之河东。”上以为忠。

一岁,拜洪州刺史、江南西道观察使。公既至,则计口受俸钱,委其余于官。罢八州无事之食者,以聚其财。始教人为瓦屋,取材于山,召陶工教人陶,聚材瓦于场,度其费以为估,不取赢利。凡取材瓦于官,业定而受其偿,从令者免其赋之半;逃未复者,官与为之;贫不能者畀②之财,载食与浆,亲往劝之。为瓦屋万三千七百,为重屋四千七百,民无火忧,署湿则乘其高。明年,筑堤捍江,长十二里,疏为斗门,以走潦水。公去位之明年,江水平堤,老幼泣而思曰:“无此堤,吾尸其流入海矣!”灌陂塘五百九十八,得田万二千顷。凡为民去害兴利若嗜欲。

卒有违令当死者,公不果于诛,杖而遣之去。上书告公所为不法若干条,朝廷方勇于治,且以为公名才能巨,治功闻天下,不辨则受垢,诏罢官留江西待辨。使未至,月余,公以疾薨。使至,辨凡卒所告事若干条,皆无丝毫实。诏笞卒百,流岭南。公能益明。

(选自《韩愈文集》,有删改)

【注】①高崇文:唐代大将,刘辟反,统兵往讨,平定叛乱。②畀(bì):给予。

1.对下列句子中加线词的解释,不正确的一项是

A.举明经第 第:科举考试及格的等次

B.因以东川节度使让高崇文 让:责备

C.为重屋四千七百 重:双层的

D.不辨则受垢 垢:污秽,耻辱

2.下列加线词的意义和用法,相同的一组是

A.①罢八州无事之食者,以聚其财 ②其竟以此而殒其生乎

B ①逃未复者,官与为之 ②吾书与汝曰

C.①从令者免其赋之半 ②其信然邪?其梦邪

D.①贫不能者畀之财 ②汝之纯明而不克蒙其泽乎

5.下列句子中,全都表现韦文明“治功”的一组是

①凡为民去害兴利若嗜欲

②罢八州无事之食者

③为瓦屋万三千七百

④征还入议蜀事

⑤得田万二千顷

⑥筑堤捍江

A.①②⑥ B.①④⑥ C.②③⑤ D.③④⑤

6.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)臣所治三州,非要害地,不足张职,为国家费,不如属之河东。

(2)公既至,则计口受俸钱,委其余于官。

(3)卒有违令当死者,公不果于诛,杖而遣之去。

1.C

2.C

【解析】吊:抚慰。

3.B

【解析】①⑥是代词,②③⑤⑦是语气副词,其中②③⑤是表示反问的语气副词,可译为“难道”,⑦是表示推测的语气副词,可译为“大概”,④是表示选择的连词,两个“其”连用,可译为“是……还是……”。

4.C

【解析】A项,羞-馐;B项,世-逝;D项,敛-殓。

5.D

【解析】D项,定语后置句,其他都是宾语前置句。

6.A

【解析】抱无涯之戚――忍受无穷的忧伤,抱:忍受;戚:忧伤。

7.B

【解析】本题考查理解文意的能力,根据课文内容揣摩分析即可。

8.B

【解析】本题考查理解文章内容的能力。应该是“长为少祭”。

9.D

【解析】郎,唐代口语,对年轻男子的称呼。

10.BE

【解析】B项,“独”与“孤”应互换,E项,“范仲淹”应为“欧阳修”。

11.B

【名师点睛】语句衔接的题目是课标卷必考的题目,有时是排序,有时是填写衔接句,排序的题目主要从陈述对象的转换、关联词语的呼应、指代性词语的指代意义、和上下文的顺序照应、和空格前后的衔接等角度分析。填写衔接句主要从陈述对象的一致,虚词的运用,句式选用、情感基调、前后的逻辑顺序和音韵的和谐的角度选取。

12.韩愈的文章追求波澜起伏的独特美。

【解析】本题考查压缩语段的能力。解答此类题目首先要通读文段,了解其大意;然后给语段内容划分层次;最后概括出重要信息形成关键词。在这里可利用分层法迅速筛选出文段的主要信息,然后对其进行整合。

(一)

1.C

【解析】归:女子出嫁。

【名师点睛】文言实词的考核一直是文言文阅读重点考核的内容,课标卷近几年有加大难得的趋势,考的词语一般在课本中没有出现,要求学生根据文意进行推断,答题时注意分析词语前后搭配是否得当,还要注意文言文中常常出现以今释古的现象。此题“归”解释为“回家”就是典型的以今释古。同时注意通假字、词类活用、古今异义、一词多义等。

2.D

【名师点睛】这是一道文言虚词的辨析的此题,注意文言虚词的意义和用法,重点记忆考纲规定的18个文言虚词的用法和意义,还要重点记忆课本中的经典例句。命题的方式基本是一句课本中,依据文本中的,如果课本的不熟悉根本无法作答。答题时首先明确课本的虚词的含义,然后把课本中的带入到文本中的句子当中,看手法通顺,即所谓的代入法。如此题B项“而”表递进,译为“并且”,把“并且”带到前面的句子中,显然不通顺,前面的“而”是“可是”的意思,可见用法不同。

3.B

【解析】“吾”“其”“所为如此”均做后句的主语。

【名师点睛】文言断句的题目,注意一些常见的标志性的虚词,注意结构的对称,这是基础,一般考核较少,大多集中在人称的转换和在句中充当的成分,还要注意一个事件不要强行断开,不然句子就会支离破碎,相反两个事件句子再短,也要断开。选择题答题时注意选项的对比,然后结合文意进行分析。此题“吾”“其”“ 所为如此”均做后句的主语。

4.D

【解析】“祖母”应为欧阳修的母亲,文中有“汝父免于母丧方逾年”之语。

【名师点睛】归纳内容要点,概括中心意思的题目是文言文必考的题目,错误选项的设置多以人物、事件、时间、地点的错位为重点,有时会在一些词语的翻译上命题,因对词语翻译错误而出现误判,有时还涉及到文章写作手法的分析。内容的角度答题时注意分析选项涉及到的上下文,注意核实这些情节,手法上注意手法是否正确,效果分析是否合理。如此题选项D“祖母”应为欧阳修的母亲,文中有“汝父免于母丧方逾年”之语。

【参考译文】

我不幸,四岁时父亲去世了,母亲立志守节,家境贫困,她靠自己的力量操持生活,还要抚养我、教育我,使我长大成人。母亲告诉我说:“你父亲为官清廉,乐于助人,又爱结交朋友,他的薪俸微薄,常常所剩无几,说:‘不要让钱财使我受累!’他去世后,没有留下可赖以生存的家产。我靠什么守节呢?我对你父亲有所了解,因而把希望寄托在你身上。从我成为你家媳妇的时候,没赶上侍奉婆婆,但我知道你父亲很孝敬父母。你自幼失去父亲,我不能断定你将来有成就,但我知道你父亲一定后继有人。我刚出嫁时,你父亲为他母亲守孝刚一年。岁末祭祀祖先,他总是流泪说:‘祭祀再丰富,也不如生前的微薄奉养啊。’偶然吃些好的酒菜,他也会流泪说:‘从前娘在时常常不够,如今富足有余,又无法让她尝到!’刚开始我遇到这种情形,还以为是刚服完丧不久才这样。后来却经常如此,直到去世。我虽然没来得及侍奉婆婆,可从这一点能看出你父亲很孝敬父母。你父亲做官,曾经在夜里点着蜡烛看案卷,他多次停下来叹气。我问他,就说:‘这是一个判了死罪的案子,我想为他求得一条生路却办不到’我问:‘可以为死囚找生路吗?’他说:‘想为他寻求生路却无能为力,那么,死者和我就没有遗憾了,况且去寻求生路而又办到呢!正因为有得到赦免的,才明白不认真推求而被处死的人可能有遗恨啊。经常为死囚求生路,还不免错杀;偏偏世上总有人想置犯人于死地呢?’他回头看见奶娘抱着你站在旁边,于是指着你叹气说:‘算命的说我遇上戌年就会死,假使他的话应验了,我就看不见儿子长大成人了,将来你要把我的话告诉他。’他也常常用这些话教育其他晚辈,我听惯了所以记得很清楚。他在外面怎么样,我不知道;但他在家里,从不装腔作势,他行事厚道;是发自内心的!唉!他是很重视仁的啊!因此;我就是知道你父亲一定会有好后代的原因。你一定努力啊!奉养父母不一定要丰厚,最重要的是孝敬;利益虽然不能遍施于所有的人,重在仁爱之心。我没什么可教你的,这些都是你父亲的愿望。”我流着泪记下了这些教诲,不敢忘记。

(二)

1.B

2.B

【解析】此题考核理解常见文言虚词在文中的含义和用法的能力,重点记忆考纲规定的18个文言虚词的用法和意义,还要重点记忆课本中的经典例句。命题的方式基本是一句课本中的,一句语段中的,如果课本的不熟悉根本无法作答。答题时首先明确课本的虚词含义,然后把课本中的带入到文本中的句子当中,看是否通顺。题中A项,表目的;表原因。B项,介词,给。C项,他们的;表选择,是……还是……。D项,代词,他们;助词,用于主谓之间,取消句子独立性。

3.C

【解析】此题考核筛选文中信息的能力,文言文信息筛选的题目,大多是人物性格分析,答题时注意题干的要求是“什么人”的“什么”品质,还要注意有没有“直接表现”等字样,注意运用排除法作答。题中①总体评价,与“治功”无关;④个人经历。排除这两项,可以得到答案。

4.(1)我所治理的三个州,并不是要害之地,不值得设置官职,浪费国家资财,不如让三州归属河东方便。

(2)韦公到任后,就计箅家里的人数来接受朝廷的俸禄,把多给的钱都交给官府。

(3)有一个违反命令应当判死刑的士卒,韦公最终没有杀他,实施杖刑后让他离开了。

【名师点睛】文言翻译是文言文考的必考的内容,注意直译,把句子中的每一个字都要落到实处,不能翻译的助词等删掉,省略的内容根据上下文补充,这样才能做到不丢分。平时训练时注意自己确定句子的赋分点,翻译时保证赋分点的落实,同时注意一些特殊的文言现象,如词类的活用和特殊句式和固定句式的翻译,翻译完之后一定要注意对句子进行必要的整理,使句意通顺。

【参考译文】

韦公名丹,字文明,姓韦。他的父亲名韦政,在雒县县丞任上去世,朝廷追赠虢州刺史。韦公在父亲去世之后凭甥孙的身份跟随太师鲁公颜真卿学习,太师很喜欢他。后参加明经考试合格,经过选定授以峡州远安县令的官职。顺宗皇帝嗣位,下诏授以谏议大夫之职。

刘辟造反,围困梓州,皇帝下诏让韦公担任东川节度使、御史大夫。韦公走到汉中时,给皇帝上书说:“梓州现在正处在被包围的时候,他们正在尽力防守,这时不可以更换将领。”朝廷征召他回来讨论蜀地之事。刘辟离开梓州,(韦公)趁机将东川节度使之职移让给高崇文,自己被朝廷授予晋、慈、隰等州观察防御使之职。将要上任,给皇帝上书说:“我所治理的三个州,并不是要害之地,不值得设置官职,浪费国家资财,不如让三州归属河东方便。”皇帝认为他很忠心。

过了一年,被授予洪州刺史、江南西道观察使之职。韦公到任后,就计算家里的人数来接受朝廷的俸禄,把多给的钱都交给官府。罢免了八州的无所事事只是白吃饭的人,来聚集钱财。开始教导人们建瓦屋,从山上取得材料,召集陶工教给人们制作陶瓦的方法,把木材、陶瓦聚集到集巿上,估计建屋的费用而定价钱,不获取利润。凡是从官府领取木材、陶瓦的人,房子建好以后再交钱,遵从命令的人免除他们一半的赋税;逃跑还没有归来的人,官府给他们将房子建好;贫穷不能购买材料的人官府给予他们钱财,用车装着食物和水,亲自到各处劝说他们盖瓦屋。建造瓦屋一万三千七百间,建造两层的瓦屋四千七百间,百姓没有了火灾的忧虑,夏天潮湿就住在上层。第二年,修筑堤坝保卫长江,长十二里,分散修筑闸门,用来泄出洪水。韦公离职的第二年,长江洪水达到了与堤坝相平的高位,百姓老幼都哭着思念(韦公的好处)说:“如果没有这道堤坝,我们的尸体或许要流入大海了!”开挖池塘五百九十八口,从而获得田地一万两千顷。凡是为百姓祛除祸害兴办有利的事都像是追求享受一样。

有一个违反命令应当判死刑的士卒,韦公最终没有杀他,实施杖刑后让他离开了。这个士卒上书朝廷告发韦公所做的若干条违法的事,朝廷正在严抓吏治,并且认为韦公是一位以才能闻名的大臣,治理地方的政绩名闻全国,不辨明是非就会蒙受耻辱,就下诏罢免韦公的官职留住在江西等待辨明。使者还没有来到,过了一个多月,韦公因患病去世了。使者到后,辨明士卒所告发的若干条事项,没有一件是真实的。朝廷下诏鞭打这名士卒一百下,流放岭南。韦公的才能更加显现出来了。

同课章节目录