2018-2019学年高二语文人教版必修三《寡人之于国也》同步测试题含答案

文档属性

| 名称 | 2018-2019学年高二语文人教版必修三《寡人之于国也》同步测试题含答案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 11.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-01-08 08:24:30 | ||

图片预览

文档简介

寡人之于国也

1、下列句中加粗词的解释有误的一项是(?? )

A.河内凶,则移其民于河东???? 凶:收成不好,荒年 B.直不百步耳,是亦走也???? 走:逃跑 C.狗彘食人食而不知检???? 检:同“捡”,拾起 D.百亩之田,勿夺其时???? 夺:错过

2、下列句子不含通假字的一项是(?? )

A.不可!直不百步耳?????????????????B.颁白者不负戴于道路矣 C.涂有饿莩而不知发?????????????????D.则无望民之多于邻国也

3、下列加粗虚词的意义和用法,相同的一项是(?? )

A.则修文德以来之???? 申之以孝悌之义 B.何异于刺人而杀之???? 斯天下之民至焉 C.察邻国之政,无如寡人之用心者???? 王如知此,则无望民之多于邻国也 D.河东凶亦然???? 然而不王者,未之有也

4、下列各句与“无乃尔是过与”句式相同的一项是(?? )

A.则无望民之多于邻国也 B.然而不王者,未之有也 C.非我也,岁也 D.树之以桑

5、下列句子中,加粗的词语与现代汉语意义相同的一项是(? ?)

A.是使民养生丧死无憾也 B.则无望民之多于邻国也 C.然而不王者,未之有也 D.七十者可以食肉矣

6、下列句中不含通假字的一项是(? ?)

A.鸡豚狗彘之畜,无失其时????????????????B.数罟不入洿池 C.颁白者不负戴于道路矣????????????????D.涂有饿莩而不知发

7、下列有关文化常识的解说,有误的一项是(???)

A.寡人:寡德之人,意为“在道德方面做得不足的人”,是古代国君对自己的谦称。 B.庠序:古代地方办的学校。商(殷)代叫序,周代叫庠。 C.孝悌:孝.敬爱兄长;悌.孝顺父母。孔子非常重视孝悌,认为孝悌是做人、做学问的根本。 D.六畜:指马、牛、羊、猪、狗、鸡等六种家畜.又称 “六牲”;也泛指各种家畜。

8、补写出下列句子中的空缺部分。 1.《寡人之于国也》中孟子与梁惠王的对话展开之初,梁惠王的疑问是:“__________,__________?” 2.《寡人之于国也》中孟子实行“王道”或“仁政”的措施中,表现渔业方面的措施和结果的句子是:“__________,__________。” 3.《寡人之于国也》中孟子实行“仁政”的措施中,表现林业方面的措施和结果的句子是:“__________,__________。”

9、用“中国知识分子的第一声尖厉、刺耳的呐喊”作全句的开头和转述的主体,重组下面的句子。可以改变语序,增删词语,但不要改变原意。

?? 孟子,性格锐利、强悍。在现实生活面前无奈地且战且退的同时,爆发出中国知识分子的第一声尖厉、刺耳的呐喊,为中国知识分子的领地竖立了原始的木栅栏。

?? 中国知识分子的第一声尖厉、刺耳的呐喊__________

10、根据画线句子的内容,再仿写两个句子。要求句式基本一致。

?? 孟子,你为了拯救天下苍生,历寒暑,驱车马,施仁政,置安危荣辱于度外,贫贱不能动摇你坚定的意志,纵使两袖清风,你仍然胸怀一腔浩气;富贵__________,__________,__________;威武__________,__________,__________:你是天地间独一无二的伟丈夫!

11、文中有“数罟不人洿池”的话语,《史记》中也有“网开一面” 的说法,合理利用自然资源,不滥采乱伐,与自然和谐相处, 已成为世界各国的共识。请针对这一共识拟写一条公益广告语。要求:主题鲜明,形式工整,20字以内。

答:__________

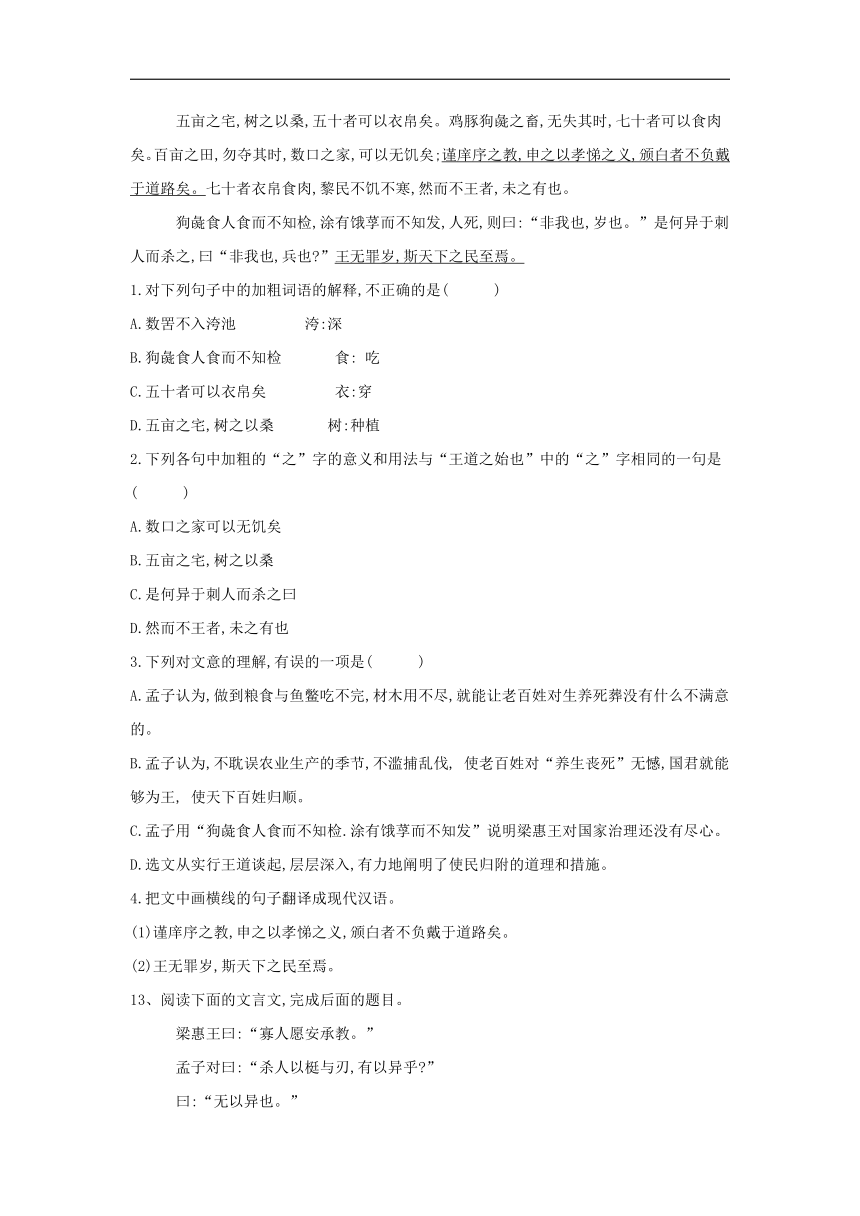

12、阅读下面的文字,回答后面的问题。

???不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。

???五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,数口之家,可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

???狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发,人死,则曰:“非我也,岁也。”是何异于刺人而杀之,曰“非我也,兵也?”王无罪岁,斯天下之民至焉。

1.对下列句子中的加粗词语的解释,不正确的是(???) A.数罟不入洿池???? 洿:深 B.狗彘食人食而不知检??? 食: 吃 C.五十者可以衣帛矣???? 衣:穿 D.五亩之宅,树之以桑??? 树:种植

2.下列各句中加粗的“之”字的意义和用法与“王道之始也”中的“之”字相同的一句是(???)

A.数口之家可以无饥矣 B.五亩之宅,树之以桑 C.是何异于刺人而杀之曰 D.然而不王者,未之有也

3.下列对文意的理解,有误的一项是(???)

A.孟子认为,做到粮食与鱼鳖吃不完,材木用不尽,就能让老百姓对生养死葬没有什么不满意的。 B.孟子认为,不耽误农业生产的季节,不滥捕乱伐, 使老百姓对“养生丧死”无憾,国君就能够为王, 使天下百姓归顺。 C.孟子用“狗彘食人食而不知检.涂有饿莩而不知发”说明梁惠王对国家治理还没有尽心。 D.选文从实行王道谈起,层层深入,有力地阐明了使民归附的道理和措施。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

(2)王无罪岁,斯天下之民至焉。

13、阅读下面的文言文,完成后面的题目。

???梁惠王曰:“寡人愿安承教。”

???孟子对曰:“杀人以梃与刃,有以异乎?”

???曰:“无以异也。”

???“以刃与政,有以异乎?”

???曰:“无以异也。”

???曰:“庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿莩,此率兽而食人也。兽相食,且人恶之;为民父母,行政不免于率兽而食人,恶在其为民父母也?仲尼曰:‘始作俑者,其无后乎!’为其象人而用之也。如之何其使斯民饥而死也?”

???梁惠王曰:“晋国天下莫强焉叟之所知也及寡人之身东败于齐长子死焉西丧地于秦七百里南辱于楚。寡人耻之,愿比死者一洒之,如之何则可?”

???孟子对曰:“地方百里而可以王。王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛,深耕易耨。壮者以暇日修其孝悌忠信,入以事其父兄,出以事其长上,可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣。彼夺其民时,使不得耕耨以养其父母,父母冻饿,兄弟妻子离散。彼陷溺其民,王往而征之,夫谁与王敌?故曰:‘仁者无敌。’王请勿疑。”

(选自《寡人愿安承教》)

???孟子见梁襄王。出,语人曰:“望之不似人君,就之而不见所畏焉。

???“卒然问曰:‘天下恶乎定?’

???“吾对曰:‘定于一。’

???“‘孰能一之?’

???“对曰:‘不嗜杀人者能一之。’

???“‘孰能与之?’

???“对曰:‘天下莫不与也。王知夫苗乎?七八月之间,旱则苗槁矣。天油然作云,沛然下雨,则苗浡然兴之矣。其如是,孰能御之?今夫天下之人牧,未有不嗜杀人者也。如有不嗜杀人者,则天下之民皆引领而望之矣。诚如是也,民归之,犹水之就下,沛然孰能御之?’”

(选自《孟子见梁襄王》)

1.下列对文中加框部分的断句,正确的一项是(?? ) A.晋国天下/莫强焉/叟之所知也/及寡人之/身东败于齐/长子死焉/西丧地于秦七百里/南辱于楚/ B.晋国/天下莫强焉/叟之所知也/及寡人之/身东败于齐/长子死焉西丧地/于秦七百里/南辱于楚/ C.晋国/天下莫强焉/叟之所知也/及寡人之身/东败于齐/长子死焉/西丧地于秦七百里/南辱于楚/ D.晋国/天下莫强焉叟之/所知也/及/寡人之身/东败于齐/长子死焉/西丧地于秦/七百里/南辱于楚/ 2.下列对文中加粗词语的相关内容的解说,不正确的一项是(?? ) A.仲尼,一般指孔子,儒家学派创始人,孔子在古代被尊奉为“天纵之圣”“天之木铎”,被后世统治者尊为孔圣人、至圣、至圣先师、大成至圣文宣王先师、万世师表。 B.寡人,即为寡德之人,意为“在道德方面做得不足的人”。是古代帝王对自己的谦称。 C.地方,古代地理观念,谓地呈方形。这里是古今异义词,意思是土地方圆。 D.孝悌,孝,指还报父母的爱;悌,指尊重兄长。谈孝悌,“父慈子孝,兄友弟恭”都是相对的,并不只是单方面的顺从、尊敬。 3.下面对两篇文章的分析与评价,不正确的一项是(?? ) A.两篇文章均运用了比喻论证方法,说理形象生动,说服力强,充分体现了孟子的论辩艺术和语言特色。 B.两篇文章均以谈话为主体,通过孟子与魏国两位国君的谈话,表现了孟子的仁政思想:仁政爱民,就能得到人民的拥护;民心所向,就能天下无敌。 C.孟子与梁惠王的对话,首先批评了梁惠王只图自己享乐,不管人民死活,不为战死者报仇雪恨,然后讲到行仁政能使国富民强、天下无敌。 D.从《孟子见梁襄王》一文可以看出,孟子一开始对梁襄王的印象并不好,说他不像个国君的样子,但孟子仍耐着性子向他讲仁政爱民的思想。 4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿莩,此率兽而食人也。

译文:__________

(2)如有不嗜杀人者,则天下之民皆引领而望之矣。

译文:__________

答案以及解析

1答案及解析:

答案:C

解析:“检”同“敛”,收敛,积蓄。

2答案及解析:

答案:A

解析:B项,“颁”同“斑”;C项,“涂”同“途”;D项,“无”同“勿”。

3答案及解析:

答案:D

解析:A项的“以”分别是连词,表目的,来;介词,把。B项的“之”分别是代词,他;助词,的。C项的“如”分别是动词,像;连词,如果。D项的“然”都是代词,这样。

4答案及解析:

答案:B

解析:A、D两项均为状语后置句;C项为判断句;B项与“无乃尔是过与”句式相同,均为宾语前置句。

5答案及解析:

答案:D

解析:D项,“可以”,意思是“能够”。古今同义。A项,养生,古义:供养活着的人。今义:保养身体。B项,无望,古义:不要希望。今义:没有希望。C项,然而,古义:为两个词,“然”是代词,这样;“而”是连词,却。今义:为一个词,用在句子开头表转折。

6答案及解析:

答案:B

解析:A:“无”通“毋”;

C:“颁”通“斑”;

D:“涂”通“途”。

7答案及解析:

答案:C

解析:孝,敬爱兄长;悌,孝顺父母”错,正确的是“孝,孝顺父母;悌, 敬爱兄长”。

8答案及解析:

答案:1.寡人之民不加多; 何也; 2.数罟不入洿池; 鱼鳖不可胜食也; 3.斧斤以时入山林; 材木不可胜用也

9答案及解析:

答案:是性格锐利、强悍的孟子在现实生活面前无奈地且战且退时爆发出的,它为中国知识分子的领地竖立了原始的木栅栏。

10答案及解析:

答案:(富贵)不能诱惑你纯净的灵魂; 纵使黄金万两; 你仍然不改一世清白; (威武)不能压低你高昂的头颅; 纵使泰山压顶; 你仍然坚守一脉仁义

11答案及解析:

答案:(示例)保护环境,取用有度;持续发展,希望无限。

解析:要体现环保的特点,要有倡导意义;音韵要和谐,句式要整齐。

12答案及解析:

答案:1.B; 2.A; 3.B; 4.(1)认真地兴办学校教育,把孝悌的道理反复讲给百姓听,头发花白的老人不会在路上背着或者顶着东西了。

(2)王不要归咎于年成,那么,天下的百姓都会来归顺了。

解析:1.食:食物 2.A项中的“之”与“王道之始也”中的“之”都是助词,的。B项, 代词,它,指五亩之宅。C项,代词,代指那个人。D项,代词,这样的事。 3.B项的内容是“王道之始也”的条件,不是“为王,使天下百姓归顺”的条件 4.(1)注意“谨”“申”“负”“戴”等词的翻译,另外,注意状语后置句的翻译。

(2)注意“罪”“岁” “至”等词的翻译,另外,注意状语后置句的翻译。

13答案及解析:

答案:1.C; 2.B; 3.C; 4.(1)(现在您的)厨房里有肥美的肉,(您的)马厩里有健壮的马,可是老百姓面带饥色,野外躺着饿死的人,这等于是在上位的人率领着野兽来吃人啊!

(2)如果有一个不喜欢杀人的(国君),那么普天下的老百姓都会伸长脖子期待着他来解救。

解析:1.这段话是梁惠王陈述以前的晋国和当下的晋国,根据语意及句末语气词“焉”“也”,以及句中语气词“于”,可以对比各个选项,确定答案为C项。 2.“寡人”是古代君主、诸侯王对自己的谦称。寡人这个称号是在秦始皇之前的君主自称,春秋战国时期常用。而在其后皇帝一般都以朕自称。各代体制习惯虽各有不同,一般被封诸侯王者也可自称“寡人”。 3.C项,“不为战死者报仇雪恨”不是孟子的意思。 4.参考译文:

?? 梁惠王说:“我乐于听取您的指教。”

?? 孟子回答道:“用木棍打死人跟用刀杀死人,(性质)有什么不同吗?”

?? 惠王说:“没有什么不同。”

?? (孟子又问道:)“用刀子杀死人跟用苛政害死人,有什么不同吗?”

?? 惠王说:“没有什么不同。”

?? 孟子说:“(现在您的)厨房里有肥美的肉,(您的)马厩里有健壮的马,可是老百姓面带饥色,野外躺着饿死的人,这等于是在上位的人率领着野兽来吃人啊!野兽自相残食,人们见了尚且厌恶;而身为百姓的父母官施行政事,却不免于率领野兽来吃人,这又怎能算是百姓的父母官呢?孔子说过:‘最初造出陪葬用的木俑土偶的人,大概会没有后代吧!’这是因为木俑土偶像人的样子却用来殉葬。(这样尚且不可,)那又怎么能让百姓们饥饿而死呢?”

?? 梁惠王说:“我们晋国,以前天下没有哪个国家比它更强大的了,这是老先生您所知道的。(可是,三国分晋之后的魏国)传到我手中,东边败给了齐国,我的长子也牺牲了;西边又丢失给秦国七百里的地方;南边被楚国欺侮,吃了败仗。对此我深感耻辱,想要为死难者洗恨雪耻,怎么办才好呢?”

?? 孟子回答道:“百里见方的小国也能够取得天下。大王如果对百姓施行仁政,少用刑罚,减轻赋税,(提倡)深耕细作、勤除杂草。让年轻人在耕种之余学习孝亲、敬兄、忠诚、守信的道理,在家侍奉父兄,在外敬重尊长,(这样,)可以让他们拿起木棍打赢盔甲坚硬、刀枪锐利的秦楚两国的军队了。他们(秦、楚)常年夺占百姓的农时,使百姓不能耕作来奉养父母,父母受冻挨饿,兄弟妻儿各自逃散。他们使自己的百姓陷入了痛苦之中,(如果)大王前去讨伐他们,谁能跟大王对抗呢?所以(古语)说:‘有仁德的人天下无敌。’大王请不要怀疑这个道理了。”

(选自《寡人愿安承教》)

?? 孟子拜见梁襄王。出来后,对人说:“(梁襄王)远远看上去不像个国君的样子,走近他也看不到有什么使人敬畏的地方。

?? “(见了我后)突然问道:‘天下要怎样才能安定呢?’

?? “我回答说:‘天下安定在于统一天下。’

?? “‘谁能统一天下呢?’

?? “我对他说:‘不喜欢杀人的国君能统一天下。’

?? “‘谁会归附他呢?’

?? “我又回答:‘天下没有不归附他的。大王您知道禾苗生长的情况吗?当七八月间一发生干旱,禾苗就要枯槁了。一旦天上乌云密布,下起大雨,那么禾苗就长得茂盛了。像这样的话,谁能阻止它呢?而现在天下国君,没有一个不嗜好杀人的。如果有一个不喜欢杀人的(国君),那么普天下的老百姓都会伸长脖子期待着他来解救。如果真能这样,人民归顺他,就像水往低处流一样,谁又能够阻止得了呢?’”

(选自《孟子见梁襄王》)

1、下列句中加粗词的解释有误的一项是(?? )

A.河内凶,则移其民于河东???? 凶:收成不好,荒年 B.直不百步耳,是亦走也???? 走:逃跑 C.狗彘食人食而不知检???? 检:同“捡”,拾起 D.百亩之田,勿夺其时???? 夺:错过

2、下列句子不含通假字的一项是(?? )

A.不可!直不百步耳?????????????????B.颁白者不负戴于道路矣 C.涂有饿莩而不知发?????????????????D.则无望民之多于邻国也

3、下列加粗虚词的意义和用法,相同的一项是(?? )

A.则修文德以来之???? 申之以孝悌之义 B.何异于刺人而杀之???? 斯天下之民至焉 C.察邻国之政,无如寡人之用心者???? 王如知此,则无望民之多于邻国也 D.河东凶亦然???? 然而不王者,未之有也

4、下列各句与“无乃尔是过与”句式相同的一项是(?? )

A.则无望民之多于邻国也 B.然而不王者,未之有也 C.非我也,岁也 D.树之以桑

5、下列句子中,加粗的词语与现代汉语意义相同的一项是(? ?)

A.是使民养生丧死无憾也 B.则无望民之多于邻国也 C.然而不王者,未之有也 D.七十者可以食肉矣

6、下列句中不含通假字的一项是(? ?)

A.鸡豚狗彘之畜,无失其时????????????????B.数罟不入洿池 C.颁白者不负戴于道路矣????????????????D.涂有饿莩而不知发

7、下列有关文化常识的解说,有误的一项是(???)

A.寡人:寡德之人,意为“在道德方面做得不足的人”,是古代国君对自己的谦称。 B.庠序:古代地方办的学校。商(殷)代叫序,周代叫庠。 C.孝悌:孝.敬爱兄长;悌.孝顺父母。孔子非常重视孝悌,认为孝悌是做人、做学问的根本。 D.六畜:指马、牛、羊、猪、狗、鸡等六种家畜.又称 “六牲”;也泛指各种家畜。

8、补写出下列句子中的空缺部分。 1.《寡人之于国也》中孟子与梁惠王的对话展开之初,梁惠王的疑问是:“__________,__________?” 2.《寡人之于国也》中孟子实行“王道”或“仁政”的措施中,表现渔业方面的措施和结果的句子是:“__________,__________。” 3.《寡人之于国也》中孟子实行“仁政”的措施中,表现林业方面的措施和结果的句子是:“__________,__________。”

9、用“中国知识分子的第一声尖厉、刺耳的呐喊”作全句的开头和转述的主体,重组下面的句子。可以改变语序,增删词语,但不要改变原意。

?? 孟子,性格锐利、强悍。在现实生活面前无奈地且战且退的同时,爆发出中国知识分子的第一声尖厉、刺耳的呐喊,为中国知识分子的领地竖立了原始的木栅栏。

?? 中国知识分子的第一声尖厉、刺耳的呐喊__________

10、根据画线句子的内容,再仿写两个句子。要求句式基本一致。

?? 孟子,你为了拯救天下苍生,历寒暑,驱车马,施仁政,置安危荣辱于度外,贫贱不能动摇你坚定的意志,纵使两袖清风,你仍然胸怀一腔浩气;富贵__________,__________,__________;威武__________,__________,__________:你是天地间独一无二的伟丈夫!

11、文中有“数罟不人洿池”的话语,《史记》中也有“网开一面” 的说法,合理利用自然资源,不滥采乱伐,与自然和谐相处, 已成为世界各国的共识。请针对这一共识拟写一条公益广告语。要求:主题鲜明,形式工整,20字以内。

答:__________

12、阅读下面的文字,回答后面的问题。

???不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。

???五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,数口之家,可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

???狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发,人死,则曰:“非我也,岁也。”是何异于刺人而杀之,曰“非我也,兵也?”王无罪岁,斯天下之民至焉。

1.对下列句子中的加粗词语的解释,不正确的是(???) A.数罟不入洿池???? 洿:深 B.狗彘食人食而不知检??? 食: 吃 C.五十者可以衣帛矣???? 衣:穿 D.五亩之宅,树之以桑??? 树:种植

2.下列各句中加粗的“之”字的意义和用法与“王道之始也”中的“之”字相同的一句是(???)

A.数口之家可以无饥矣 B.五亩之宅,树之以桑 C.是何异于刺人而杀之曰 D.然而不王者,未之有也

3.下列对文意的理解,有误的一项是(???)

A.孟子认为,做到粮食与鱼鳖吃不完,材木用不尽,就能让老百姓对生养死葬没有什么不满意的。 B.孟子认为,不耽误农业生产的季节,不滥捕乱伐, 使老百姓对“养生丧死”无憾,国君就能够为王, 使天下百姓归顺。 C.孟子用“狗彘食人食而不知检.涂有饿莩而不知发”说明梁惠王对国家治理还没有尽心。 D.选文从实行王道谈起,层层深入,有力地阐明了使民归附的道理和措施。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

(2)王无罪岁,斯天下之民至焉。

13、阅读下面的文言文,完成后面的题目。

???梁惠王曰:“寡人愿安承教。”

???孟子对曰:“杀人以梃与刃,有以异乎?”

???曰:“无以异也。”

???“以刃与政,有以异乎?”

???曰:“无以异也。”

???曰:“庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿莩,此率兽而食人也。兽相食,且人恶之;为民父母,行政不免于率兽而食人,恶在其为民父母也?仲尼曰:‘始作俑者,其无后乎!’为其象人而用之也。如之何其使斯民饥而死也?”

???梁惠王曰:“晋国天下莫强焉叟之所知也及寡人之身东败于齐长子死焉西丧地于秦七百里南辱于楚。寡人耻之,愿比死者一洒之,如之何则可?”

???孟子对曰:“地方百里而可以王。王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛,深耕易耨。壮者以暇日修其孝悌忠信,入以事其父兄,出以事其长上,可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣。彼夺其民时,使不得耕耨以养其父母,父母冻饿,兄弟妻子离散。彼陷溺其民,王往而征之,夫谁与王敌?故曰:‘仁者无敌。’王请勿疑。”

(选自《寡人愿安承教》)

???孟子见梁襄王。出,语人曰:“望之不似人君,就之而不见所畏焉。

???“卒然问曰:‘天下恶乎定?’

???“吾对曰:‘定于一。’

???“‘孰能一之?’

???“对曰:‘不嗜杀人者能一之。’

???“‘孰能与之?’

???“对曰:‘天下莫不与也。王知夫苗乎?七八月之间,旱则苗槁矣。天油然作云,沛然下雨,则苗浡然兴之矣。其如是,孰能御之?今夫天下之人牧,未有不嗜杀人者也。如有不嗜杀人者,则天下之民皆引领而望之矣。诚如是也,民归之,犹水之就下,沛然孰能御之?’”

(选自《孟子见梁襄王》)

1.下列对文中加框部分的断句,正确的一项是(?? ) A.晋国天下/莫强焉/叟之所知也/及寡人之/身东败于齐/长子死焉/西丧地于秦七百里/南辱于楚/ B.晋国/天下莫强焉/叟之所知也/及寡人之/身东败于齐/长子死焉西丧地/于秦七百里/南辱于楚/ C.晋国/天下莫强焉/叟之所知也/及寡人之身/东败于齐/长子死焉/西丧地于秦七百里/南辱于楚/ D.晋国/天下莫强焉叟之/所知也/及/寡人之身/东败于齐/长子死焉/西丧地于秦/七百里/南辱于楚/ 2.下列对文中加粗词语的相关内容的解说,不正确的一项是(?? ) A.仲尼,一般指孔子,儒家学派创始人,孔子在古代被尊奉为“天纵之圣”“天之木铎”,被后世统治者尊为孔圣人、至圣、至圣先师、大成至圣文宣王先师、万世师表。 B.寡人,即为寡德之人,意为“在道德方面做得不足的人”。是古代帝王对自己的谦称。 C.地方,古代地理观念,谓地呈方形。这里是古今异义词,意思是土地方圆。 D.孝悌,孝,指还报父母的爱;悌,指尊重兄长。谈孝悌,“父慈子孝,兄友弟恭”都是相对的,并不只是单方面的顺从、尊敬。 3.下面对两篇文章的分析与评价,不正确的一项是(?? ) A.两篇文章均运用了比喻论证方法,说理形象生动,说服力强,充分体现了孟子的论辩艺术和语言特色。 B.两篇文章均以谈话为主体,通过孟子与魏国两位国君的谈话,表现了孟子的仁政思想:仁政爱民,就能得到人民的拥护;民心所向,就能天下无敌。 C.孟子与梁惠王的对话,首先批评了梁惠王只图自己享乐,不管人民死活,不为战死者报仇雪恨,然后讲到行仁政能使国富民强、天下无敌。 D.从《孟子见梁襄王》一文可以看出,孟子一开始对梁襄王的印象并不好,说他不像个国君的样子,但孟子仍耐着性子向他讲仁政爱民的思想。 4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿莩,此率兽而食人也。

译文:__________

(2)如有不嗜杀人者,则天下之民皆引领而望之矣。

译文:__________

答案以及解析

1答案及解析:

答案:C

解析:“检”同“敛”,收敛,积蓄。

2答案及解析:

答案:A

解析:B项,“颁”同“斑”;C项,“涂”同“途”;D项,“无”同“勿”。

3答案及解析:

答案:D

解析:A项的“以”分别是连词,表目的,来;介词,把。B项的“之”分别是代词,他;助词,的。C项的“如”分别是动词,像;连词,如果。D项的“然”都是代词,这样。

4答案及解析:

答案:B

解析:A、D两项均为状语后置句;C项为判断句;B项与“无乃尔是过与”句式相同,均为宾语前置句。

5答案及解析:

答案:D

解析:D项,“可以”,意思是“能够”。古今同义。A项,养生,古义:供养活着的人。今义:保养身体。B项,无望,古义:不要希望。今义:没有希望。C项,然而,古义:为两个词,“然”是代词,这样;“而”是连词,却。今义:为一个词,用在句子开头表转折。

6答案及解析:

答案:B

解析:A:“无”通“毋”;

C:“颁”通“斑”;

D:“涂”通“途”。

7答案及解析:

答案:C

解析:孝,敬爱兄长;悌,孝顺父母”错,正确的是“孝,孝顺父母;悌, 敬爱兄长”。

8答案及解析:

答案:1.寡人之民不加多; 何也; 2.数罟不入洿池; 鱼鳖不可胜食也; 3.斧斤以时入山林; 材木不可胜用也

9答案及解析:

答案:是性格锐利、强悍的孟子在现实生活面前无奈地且战且退时爆发出的,它为中国知识分子的领地竖立了原始的木栅栏。

10答案及解析:

答案:(富贵)不能诱惑你纯净的灵魂; 纵使黄金万两; 你仍然不改一世清白; (威武)不能压低你高昂的头颅; 纵使泰山压顶; 你仍然坚守一脉仁义

11答案及解析:

答案:(示例)保护环境,取用有度;持续发展,希望无限。

解析:要体现环保的特点,要有倡导意义;音韵要和谐,句式要整齐。

12答案及解析:

答案:1.B; 2.A; 3.B; 4.(1)认真地兴办学校教育,把孝悌的道理反复讲给百姓听,头发花白的老人不会在路上背着或者顶着东西了。

(2)王不要归咎于年成,那么,天下的百姓都会来归顺了。

解析:1.食:食物 2.A项中的“之”与“王道之始也”中的“之”都是助词,的。B项, 代词,它,指五亩之宅。C项,代词,代指那个人。D项,代词,这样的事。 3.B项的内容是“王道之始也”的条件,不是“为王,使天下百姓归顺”的条件 4.(1)注意“谨”“申”“负”“戴”等词的翻译,另外,注意状语后置句的翻译。

(2)注意“罪”“岁” “至”等词的翻译,另外,注意状语后置句的翻译。

13答案及解析:

答案:1.C; 2.B; 3.C; 4.(1)(现在您的)厨房里有肥美的肉,(您的)马厩里有健壮的马,可是老百姓面带饥色,野外躺着饿死的人,这等于是在上位的人率领着野兽来吃人啊!

(2)如果有一个不喜欢杀人的(国君),那么普天下的老百姓都会伸长脖子期待着他来解救。

解析:1.这段话是梁惠王陈述以前的晋国和当下的晋国,根据语意及句末语气词“焉”“也”,以及句中语气词“于”,可以对比各个选项,确定答案为C项。 2.“寡人”是古代君主、诸侯王对自己的谦称。寡人这个称号是在秦始皇之前的君主自称,春秋战国时期常用。而在其后皇帝一般都以朕自称。各代体制习惯虽各有不同,一般被封诸侯王者也可自称“寡人”。 3.C项,“不为战死者报仇雪恨”不是孟子的意思。 4.参考译文:

?? 梁惠王说:“我乐于听取您的指教。”

?? 孟子回答道:“用木棍打死人跟用刀杀死人,(性质)有什么不同吗?”

?? 惠王说:“没有什么不同。”

?? (孟子又问道:)“用刀子杀死人跟用苛政害死人,有什么不同吗?”

?? 惠王说:“没有什么不同。”

?? 孟子说:“(现在您的)厨房里有肥美的肉,(您的)马厩里有健壮的马,可是老百姓面带饥色,野外躺着饿死的人,这等于是在上位的人率领着野兽来吃人啊!野兽自相残食,人们见了尚且厌恶;而身为百姓的父母官施行政事,却不免于率领野兽来吃人,这又怎能算是百姓的父母官呢?孔子说过:‘最初造出陪葬用的木俑土偶的人,大概会没有后代吧!’这是因为木俑土偶像人的样子却用来殉葬。(这样尚且不可,)那又怎么能让百姓们饥饿而死呢?”

?? 梁惠王说:“我们晋国,以前天下没有哪个国家比它更强大的了,这是老先生您所知道的。(可是,三国分晋之后的魏国)传到我手中,东边败给了齐国,我的长子也牺牲了;西边又丢失给秦国七百里的地方;南边被楚国欺侮,吃了败仗。对此我深感耻辱,想要为死难者洗恨雪耻,怎么办才好呢?”

?? 孟子回答道:“百里见方的小国也能够取得天下。大王如果对百姓施行仁政,少用刑罚,减轻赋税,(提倡)深耕细作、勤除杂草。让年轻人在耕种之余学习孝亲、敬兄、忠诚、守信的道理,在家侍奉父兄,在外敬重尊长,(这样,)可以让他们拿起木棍打赢盔甲坚硬、刀枪锐利的秦楚两国的军队了。他们(秦、楚)常年夺占百姓的农时,使百姓不能耕作来奉养父母,父母受冻挨饿,兄弟妻儿各自逃散。他们使自己的百姓陷入了痛苦之中,(如果)大王前去讨伐他们,谁能跟大王对抗呢?所以(古语)说:‘有仁德的人天下无敌。’大王请不要怀疑这个道理了。”

(选自《寡人愿安承教》)

?? 孟子拜见梁襄王。出来后,对人说:“(梁襄王)远远看上去不像个国君的样子,走近他也看不到有什么使人敬畏的地方。

?? “(见了我后)突然问道:‘天下要怎样才能安定呢?’

?? “我回答说:‘天下安定在于统一天下。’

?? “‘谁能统一天下呢?’

?? “我对他说:‘不喜欢杀人的国君能统一天下。’

?? “‘谁会归附他呢?’

?? “我又回答:‘天下没有不归附他的。大王您知道禾苗生长的情况吗?当七八月间一发生干旱,禾苗就要枯槁了。一旦天上乌云密布,下起大雨,那么禾苗就长得茂盛了。像这样的话,谁能阻止它呢?而现在天下国君,没有一个不嗜好杀人的。如果有一个不喜欢杀人的(国君),那么普天下的老百姓都会伸长脖子期待着他来解救。如果真能这样,人民归顺他,就像水往低处流一样,谁又能够阻止得了呢?’”

(选自《孟子见梁襄王》)