人教版历史必修二第20课从战时共产主义到斯大林模式课件(共53张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版历史必修二第20课从战时共产主义到斯大林模式课件(共53张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-01-08 14:18:58 | ||

图片预览

文档简介

历史的痕迹不失为人类的财富

我们从未放弃对梦想的追求

注意区分三个不同的名称

沙俄(1547年—1917年)

苏俄(1917年—1922年)

苏联(1922年—1991年)

俄罗斯(1991年—至今)

第一篇章:社会主义之梦想成真

2、成真——1917年社会主义政权首先在俄国建立

1、梦想——1848年马克思主义诞生

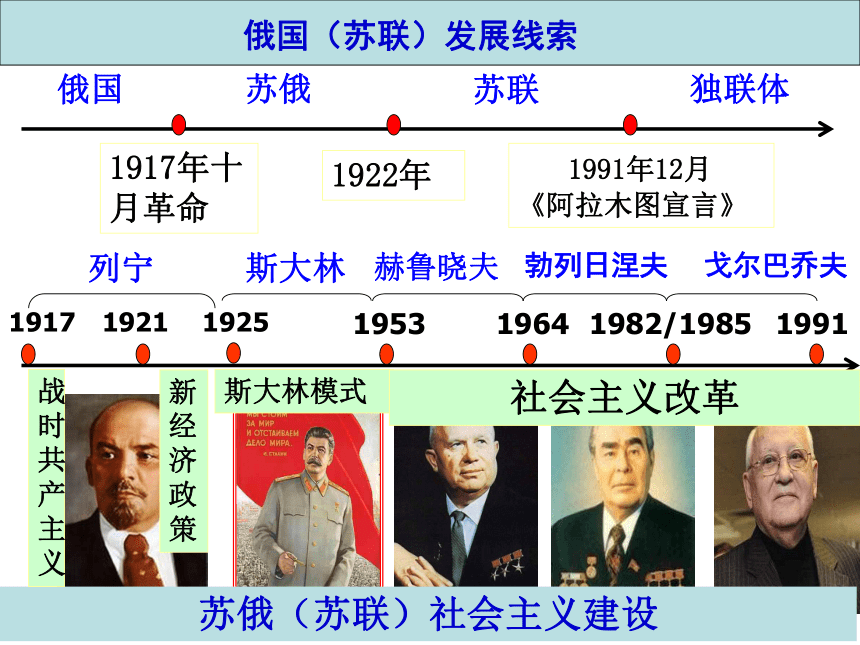

苏俄(苏联)社会主义建设

1917年十月革命

1922年

俄国

苏俄

苏联

1917

1921

1925

1953

1964

1982/1985

1991年12月《阿拉木图宣言》

独联体

战时共产主义

新经济政策

斯大林模式

社会主义改革

列宁

斯大林

赫鲁晓夫

勃列日涅夫

戈尔巴乔夫

1991

俄国(苏联)发展线索

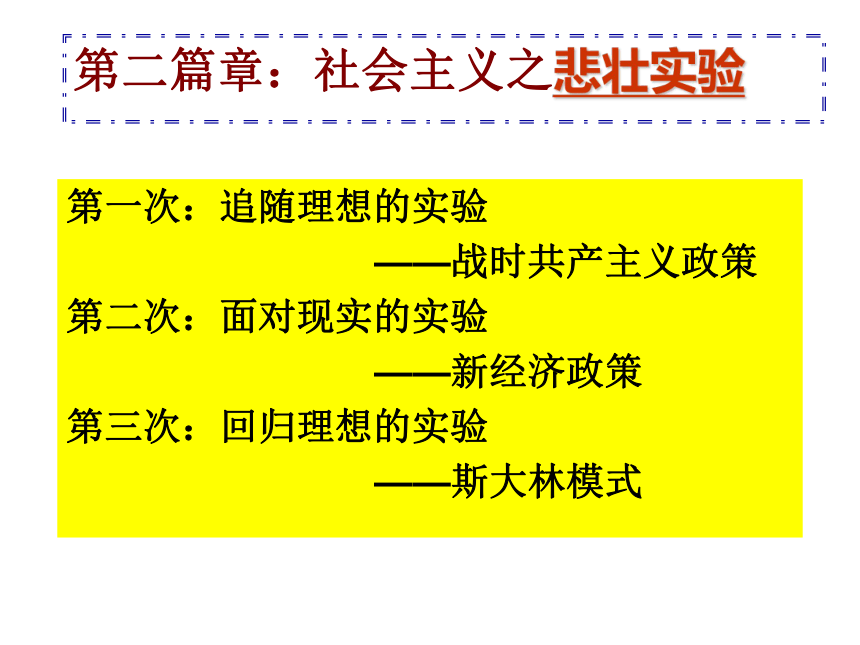

第一次:追随理想的实验

——战时共产主义政策

第二次:面对现实的实验

——新经济政策

第三次:回归理想的实验

——斯大林模式

第二篇章:社会主义之悲壮实验

一、追随理想的实验——战时共产主义政策

1、迫于形势的选择

同志们,炮火包围着我们,

凶猛的野兽齐向我们猛扑。

祖国的土地上盘踞着暴徒,

我们的命运注定只有两种:

不战胜,就在战斗中光荣牺牲。

——革命诗人杰米扬·别德内依

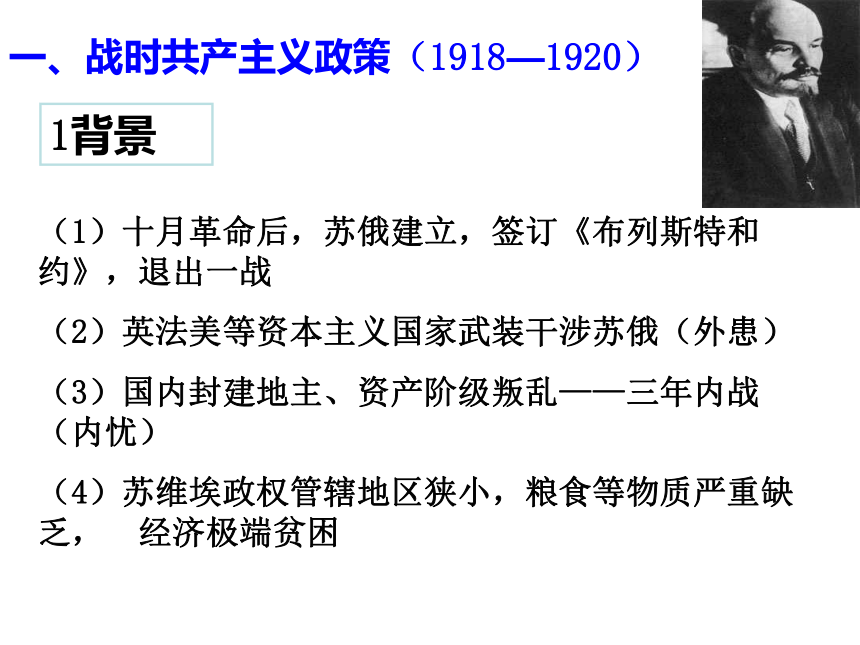

一、战时共产主义政策(1918—1920)

1背景

(1)十月革命后,苏俄建立,签订《布列斯特和约》,退出一战

(2)英法美等资本主义国家武装干涉苏俄(外患)

(3)国内封建地主、资产阶级叛乱——三年内战(内忧)

(4)苏维埃政权管辖地区狭小,粮食等物质严重缺乏, 经济极端贫困

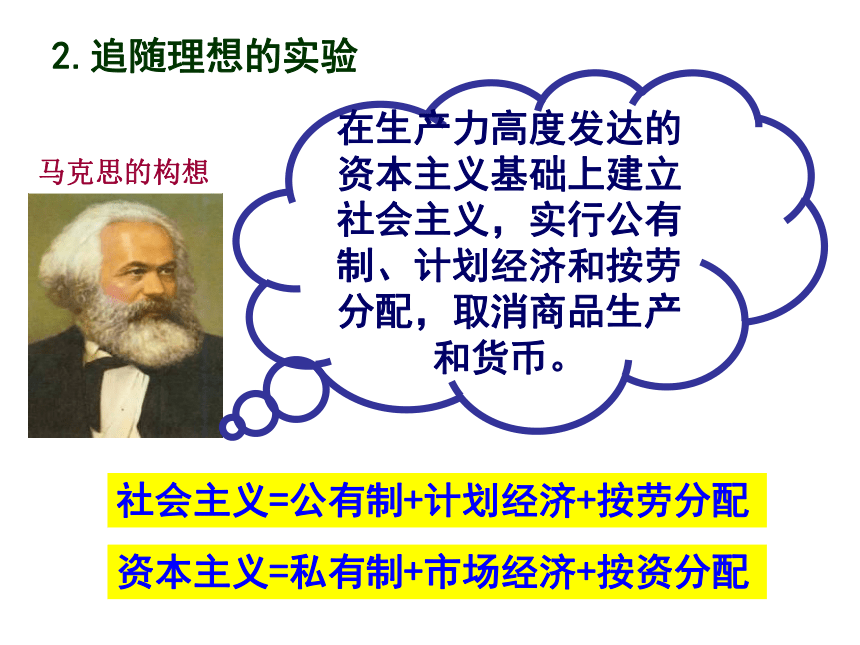

社会主义=公有制+计划经济+按劳分配

2.追随理想的实验

资本主义=私有制+市场经济+按资分配

马克思的构想

在生产力高度发达的资本主义基础上建立社会主义,实行公有制、计划经济和按劳分配,取消商品生产和货币。

余粮收集制

大中小企业国有化

取消自由贸易

普遍义务劳动制

不劳动者不得食

追 随 “理 想” 的 实 验

公有制

计划经济

按劳分配

“来俄之前,往往想:俄罗斯现在是“共产主义的实验室”,仿佛是他们依着“社会主义理论的公式”,在“苏维埃的玻璃管里”,颠之倒之试验两下,就即刻可以显出“社会主义的化合物”。西伯利亚旅行的教训,才使人知道大谬不然。 ” ——瞿秋白《饿乡纪程》

一个中国人的实验观察

对此段材料理解最准确的是?

A.对俄国当时的做法感到很失望?

B.准备学习苏维埃经验并运用到本国的革命中来?

C.对社会主义的认识停留在马克思主义的理论层面?

D.认识到新经济政策取代战时共产主义政策的意

DD

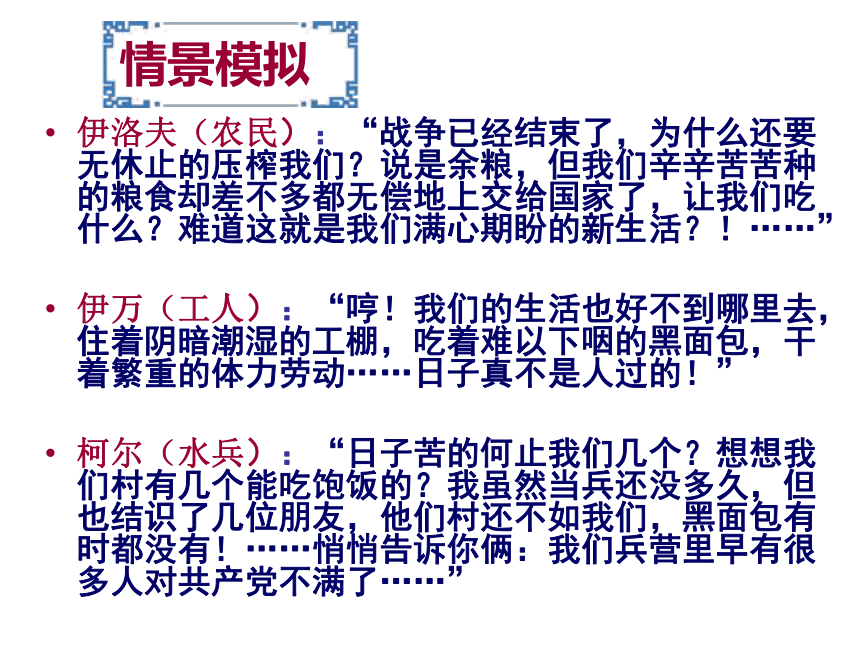

伊洛夫(农民):“战争已经结束了,为什么还要无休止的压榨我们?说是余粮,但我们辛辛苦苦种的粮食却差不多都无偿地上交给国家了,让我们吃什么?难道这就是我们满心期盼的新生活?!……”

伊万(工人):“哼!我们的生活也好不到哪里去,住着阴暗潮湿的工棚,吃着难以下咽的黑面包,干着繁重的体力劳动……日子真不是人过的!”

柯尔(水兵):“日子苦的何止我们几个?想想我们村有几个能吃饱饭的?我虽然当兵还没多久,但也结识了几位朋友,他们村还不如我们,黑面包有时都没有!……悄悄告诉你俩:我们兵营里早有很多人对共产党不满了……”

苏俄红军凯旋

这是一个英勇的奇迹

积极:保证了战争的胜利,巩固了苏维埃政权

4月3日,大约300名征收余粮的赤卫队员开进了我们村,他们洗劫了所有富裕的房主,向村民们勒索财产。除此外,他们还从我们村民的家里抢走了各种财物、面包,面粉,衣服等

——一位农民的信

严重损害了农民的利益

①它是苏俄在特殊历史条件下的产物。

②它的实施能保障军事胜利,巩固苏维埃政权。

③为苏俄探索向社会主义过渡提供了一种尝试。

①内战后继续执行“战时共产主义”政策,结果引发严重的经济和政治危机。

②并非是向社会主义过渡的正确途径。

……带来了生产的极大破坏,造成了290亿经济损失。

3、实验起火

农民暴动

工人罢工

水兵叛乱

拥护不要共产党人参加的苏维埃!

在生产力高度发达的资本主义基础上建立社会主义,实行公有制、计划经济和按劳分配,取消商品生产和货币。

在这样崭新、艰难和伟大的事业中,缺点、错误和失误是不可避免的。

“目前已很清楚,我们用冲击的办法,即用简捷、迅速、直接的办法实现社会主义生产和分配的原则的尝试已经失败了……政治形势向我们表明,在许多问题上,必须退到国家资本主义上去……”

──转引自王斯德《苏联兴亡史》

4、起火后列宁的反思

战争的破坏

战时共产主义政策

的失误

国民经济濒临崩溃

工人、农民等强烈不 满

苏维埃政权面临严重的经济和

政治危机

1921年,苏俄实施新经济政策

二、新经济政策

1、背景

新经济政策和战时共产主义政策的内容相比主要新在哪里?

1.勇敢的调整

二、面对现实的实验——新经济政策

俄共(布)十大后,政府宣布,1921年-1922年经济年度的粮食税额为2.4亿普特。这个数字比原定的1921-1922年余粮收集额4.23亿普特低了很多。他们看到,扩大耕种面积,多打粮食就能多得粮食,吃不了的粮食可以拿到集市出售。

——吴于廑《世界现代史》

粮食税

恢复货币流通和商品贸易

新经济政策

新经济政策

亚蒙·哈默是美国西方石油公司的董事长。1921年,哈默走进了克里姆林宫。列宁将政府无力经营的石棉矿以租让的形式交由哈默开发。此后,哈默联络了30多家美国公司与苏俄(联)做生意。列宁亲切地称他为“哈默同志”。

——丹尼尔《哈默传》

粮食税

恢复货币流通和商品贸易

区别对待大中小企业

细节2;远方的客人

按劳分配

新经济政策

按劳分配

余粮收集制

固定的粮食税

推行国有化

区别对待大中小企业

取消自由贸易

恢复货币流通和商品贸易

实物配给制

在公有制前提下,允许多种所有制形式存在

利用市场、商品货币关系进行社会主义建设

新经济政策“新”在何处?

列宁说:“退一步是为了前进两步”。

项目 战时共产主义政策 新经济政策

农业

工业

贸易

分配

粮食税

国有为主,私有并存

恢复自由贸易

取消实物分配制

勇 敢 的 调 整

新?

单一公有制→允许私有制存在

计划经济→利用市场

(提示:所有制和经济管理体制)

思考

与“战时共产主义”政策相比,“新经济政策”“新”在哪里?

“新”—把社会主义与市场、商品货币关系直接联系起来,以发展社会主义经济。

粮食产量增加

工业生产恢复

有俄罗斯学者认为,中国20世纪80年代的改革属于新版的苏俄新经济政策。这一认识的依据是两者都( ) A.处于相似的国内外经济环境

B.面临着处理计划与市场的关系问题

C.巩固了农村的集体所有制经济

D.实现了社会主义工业化

感悟

这种“后退”表明:列宁对社会主义发展的理论有了新的认识。他从机械地照搬马克思的经典论述,转变为结合国情,面向现实,按经济规律办事。

新经济政策是对马克思主义的重大发展

视角1 西方经济学家预测,苏俄要恢复经济需要15-20年,而结果1926年就恢复了,只用了短短5年。

新经济政策带来了怎样的“回报”?

2.付出就有回报

分析

视角2 卡什诺村“伊里奇 之灯”

“在我们的家里装上了这么美妙的灯,这是过去任何一个政权都没有替我们做到的。看那灯光闪烁起来,照亮我们的农舍,心里是如此欢乐和愉快,禁不住要高声喊叫:苏维埃政权,你干得多么出色!”

俄乡村民在安装灯泡

7意义

新经济政策

三、“斯大林模式 ”

1、背景:

1922年12月30日,苏维埃社会主义共和国联盟第一次代表大会召开,成立了苏维埃社会主义共和国联盟(苏联)

没有重工业就无法保卫国家,所以必须赶快发展重工业。 ——斯大林

谁不加入集体农庄,谁就是苏维埃的敌人。 ——流行口号

计划就是法律。

——苏联计划委员会副主席沃兹涅辛斯基

史料分析:根据以上材料分析斯大林模式经济上的主要特点。(工业、农业、经济体制)

1.一条独特的道路

三、回归理想的实验——斯大林模式

政治集权 经济集中

思想集控

优先发展重工业的工业化道路

农业集体化道路

高度集中的计划经济体制

“重” “轻” “农”

优先发展重工业

(1925)

实行农业集体化

(1927)

实行单一的公有制,实行高度集中的计划经济

斯大林模式

苏联工业化宣传照片

第聂伯河水电站

1.优先发展重工业

2.实行

农业集体化

农业集体化

3.实行单一公有制和高度集中的计划经济

虽然马克思、恩格斯都曾提出过在未来社会主义社会实行计划经济的设想,但是明确提出要实行指令性计划者则是斯大林。他指出:“我们的计划不是臆想的计划,不是想当然的计划,而是指令性计划。”1931年,苏联按计划分配的资金己占其国民收入总额的2/3。

——沈宗武《斯大林模式的是与非》

经济结构:

优先发展重工业

经济体制:

单一公有制

高度集中

经济形式:

指令性计划经济

管理体制:

国际视角看必要

受帝国主义包围,必然增强国防力量

避免中国命运,必然要求发展重工业

斯大林认为,粮食总产量的80%是来自落后的小农经济,其产品的85%留供自家消费,商品率极低。在这种情况下,要解决“市场供应”问题,是不可能的。 斯大林认为,落后的小农经济正在拖国家工业化的后腿。

— 吴于廑《世界现代史》

落后的小农经济不能满足国家工业化的需要。

国内视角看迫切

“延缓速度就是落后,落后者是要挨打的。”

——斯大林

1922年苏联成立。 1924年列宁逝世后,斯大林的领导地位逐渐确立。此时的苏联仍处在西方资本主义国家封锁和包围之中,孤立无援,国内工业生产极其落后,到1928年,苏联工业产值还不到德国的一半,是美国的八分之一,全国只有不到三万辆拖拉机,99%的耕种要靠畜力和人力来完成。

“俄罗斯人是非常适应非个性的社会生活。当我们为了一种思想或者围绕一个人团结起来的时候,你明白我们需要英雄,为了这个英雄,我们可以战斗到最后”。

——《大国崛起·风云新途》

斯大林是个权力欲很强的人,善于并且非常愿意使用权力,他行事果断干脆,性格刚毅,不甘人下。

—?[美]罗伯特?塔克《作为革命者的斯大林》

民族性格,需要英雄;

斯大林个人性格。

秉性个性看可能

2.一份骄人的答卷

经过两个五年计划,到1937年,苏联的工业产值已经跃居欧洲第一位、世界第二位。用不到20年的时间。走完了西方资本主义国家过去用了50年到100年所走过的路程。

苏联经济的巨大发展和它所采取的“计划”方式,引起西方世界的极大兴趣,西方人士纷纷前往苏联取经。一时间,“计划”成了最时髦的词。苏联“一五”计划之后,全球最大的移民国家——美国,也第一次出现向外移民的倾向,先后有10万美国人申请移居苏联。

他接过的是一个扶木犁的穷国,他留下的是一个拥有核武器的强国。——丘吉尔

苏联工业产值增长示意图

这一时期的苏联有什么明显的变化?

苏联成为工业强国

细节2:一个惊人的奇迹

经济位次演变表

这一时期,先后有10万美国人申请移居苏联。

就在1929年,全球经济危机最严重的时刻,一个规模宏大的拖拉机厂在斯大林格勒破土动工了。十个月后,工厂建成投产。

“斯大林是一个世上无出其右的最大的独裁者,他接过俄国时俄国只有木犁,而当他撒手人寰时,俄国已拥有核武器。”

——丘吉尔

材料2:经过两个五年计划,到1937年,苏联的工业产值已经跃居欧洲第一位,世界第二位。用不到20年的时间,走完了西方资本主义国家过去用了50年到100年所走过的道路。

2.苏联迅速的实现了工业化,为后来的反法西斯的胜利奠定了物质基础

材料1:30年代五年计划引起了全世界的关注,“计划”成了最时髦的词。 一种以斯大林模式为代表的不同于市场经济的计划经济体制和新型工业化模式出现

1.开辟了一种不同于市场经济的计划经济体制和新型工业化模式

片面发展重工业,农业和轻工业落后

(苏联)农业、轻工业的发展速度和重工业相比较,差距十分悬殊。从工业化开始的1926年到战前的1940年,重工业年平均增长速度为21.9%,轻工业只有14.1%,农业则为1.5% ……而皮鞋产量仅163.6(百万)双,全国一亿七千万人口平均每人不到一双皮鞋。

———《苏联国民经济》

损害农民利益,农民积极性不高

1936年苏联政府从一个地区收购稞麦,每千克付给农民13卢布,而政府出售给面粉厂时,则作价93卢布。

压制地方和企业的积极性

国家计划力争精确,在列宁格勒生产的一粒钮扣售价1卢布,那么700公里外莫斯科的价格也是1卢布,而万里之外的海参崴仍然是1卢布。

是苏联解体的重要原因

1.开辟了新型工业化模式和经济体制——斯大林模式 2.促进了苏联经济的发展,为反法西斯的胜利奠定了基础

3.片面发展重工业,导致农业和轻工业落后

4.压制农民、地方和企业的积极性

5.是苏联解体的重要原因

课堂小结

苏维埃政权面临危机

1918年,苏俄实施战时共产主义政策

继续推行,引发工人、农民不满

1921年,苏俄实施新经济政策

斯大林模式形成

我们从未放弃对梦想的追求

注意区分三个不同的名称

沙俄(1547年—1917年)

苏俄(1917年—1922年)

苏联(1922年—1991年)

俄罗斯(1991年—至今)

第一篇章:社会主义之梦想成真

2、成真——1917年社会主义政权首先在俄国建立

1、梦想——1848年马克思主义诞生

苏俄(苏联)社会主义建设

1917年十月革命

1922年

俄国

苏俄

苏联

1917

1921

1925

1953

1964

1982/1985

1991年12月《阿拉木图宣言》

独联体

战时共产主义

新经济政策

斯大林模式

社会主义改革

列宁

斯大林

赫鲁晓夫

勃列日涅夫

戈尔巴乔夫

1991

俄国(苏联)发展线索

第一次:追随理想的实验

——战时共产主义政策

第二次:面对现实的实验

——新经济政策

第三次:回归理想的实验

——斯大林模式

第二篇章:社会主义之悲壮实验

一、追随理想的实验——战时共产主义政策

1、迫于形势的选择

同志们,炮火包围着我们,

凶猛的野兽齐向我们猛扑。

祖国的土地上盘踞着暴徒,

我们的命运注定只有两种:

不战胜,就在战斗中光荣牺牲。

——革命诗人杰米扬·别德内依

一、战时共产主义政策(1918—1920)

1背景

(1)十月革命后,苏俄建立,签订《布列斯特和约》,退出一战

(2)英法美等资本主义国家武装干涉苏俄(外患)

(3)国内封建地主、资产阶级叛乱——三年内战(内忧)

(4)苏维埃政权管辖地区狭小,粮食等物质严重缺乏, 经济极端贫困

社会主义=公有制+计划经济+按劳分配

2.追随理想的实验

资本主义=私有制+市场经济+按资分配

马克思的构想

在生产力高度发达的资本主义基础上建立社会主义,实行公有制、计划经济和按劳分配,取消商品生产和货币。

余粮收集制

大中小企业国有化

取消自由贸易

普遍义务劳动制

不劳动者不得食

追 随 “理 想” 的 实 验

公有制

计划经济

按劳分配

“来俄之前,往往想:俄罗斯现在是“共产主义的实验室”,仿佛是他们依着“社会主义理论的公式”,在“苏维埃的玻璃管里”,颠之倒之试验两下,就即刻可以显出“社会主义的化合物”。西伯利亚旅行的教训,才使人知道大谬不然。 ” ——瞿秋白《饿乡纪程》

一个中国人的实验观察

对此段材料理解最准确的是?

A.对俄国当时的做法感到很失望?

B.准备学习苏维埃经验并运用到本国的革命中来?

C.对社会主义的认识停留在马克思主义的理论层面?

D.认识到新经济政策取代战时共产主义政策的意

DD

伊洛夫(农民):“战争已经结束了,为什么还要无休止的压榨我们?说是余粮,但我们辛辛苦苦种的粮食却差不多都无偿地上交给国家了,让我们吃什么?难道这就是我们满心期盼的新生活?!……”

伊万(工人):“哼!我们的生活也好不到哪里去,住着阴暗潮湿的工棚,吃着难以下咽的黑面包,干着繁重的体力劳动……日子真不是人过的!”

柯尔(水兵):“日子苦的何止我们几个?想想我们村有几个能吃饱饭的?我虽然当兵还没多久,但也结识了几位朋友,他们村还不如我们,黑面包有时都没有!……悄悄告诉你俩:我们兵营里早有很多人对共产党不满了……”

苏俄红军凯旋

这是一个英勇的奇迹

积极:保证了战争的胜利,巩固了苏维埃政权

4月3日,大约300名征收余粮的赤卫队员开进了我们村,他们洗劫了所有富裕的房主,向村民们勒索财产。除此外,他们还从我们村民的家里抢走了各种财物、面包,面粉,衣服等

——一位农民的信

严重损害了农民的利益

①它是苏俄在特殊历史条件下的产物。

②它的实施能保障军事胜利,巩固苏维埃政权。

③为苏俄探索向社会主义过渡提供了一种尝试。

①内战后继续执行“战时共产主义”政策,结果引发严重的经济和政治危机。

②并非是向社会主义过渡的正确途径。

……带来了生产的极大破坏,造成了290亿经济损失。

3、实验起火

农民暴动

工人罢工

水兵叛乱

拥护不要共产党人参加的苏维埃!

在生产力高度发达的资本主义基础上建立社会主义,实行公有制、计划经济和按劳分配,取消商品生产和货币。

在这样崭新、艰难和伟大的事业中,缺点、错误和失误是不可避免的。

“目前已很清楚,我们用冲击的办法,即用简捷、迅速、直接的办法实现社会主义生产和分配的原则的尝试已经失败了……政治形势向我们表明,在许多问题上,必须退到国家资本主义上去……”

──转引自王斯德《苏联兴亡史》

4、起火后列宁的反思

战争的破坏

战时共产主义政策

的失误

国民经济濒临崩溃

工人、农民等强烈不 满

苏维埃政权面临严重的经济和

政治危机

1921年,苏俄实施新经济政策

二、新经济政策

1、背景

新经济政策和战时共产主义政策的内容相比主要新在哪里?

1.勇敢的调整

二、面对现实的实验——新经济政策

俄共(布)十大后,政府宣布,1921年-1922年经济年度的粮食税额为2.4亿普特。这个数字比原定的1921-1922年余粮收集额4.23亿普特低了很多。他们看到,扩大耕种面积,多打粮食就能多得粮食,吃不了的粮食可以拿到集市出售。

——吴于廑《世界现代史》

粮食税

恢复货币流通和商品贸易

新经济政策

新经济政策

亚蒙·哈默是美国西方石油公司的董事长。1921年,哈默走进了克里姆林宫。列宁将政府无力经营的石棉矿以租让的形式交由哈默开发。此后,哈默联络了30多家美国公司与苏俄(联)做生意。列宁亲切地称他为“哈默同志”。

——丹尼尔《哈默传》

粮食税

恢复货币流通和商品贸易

区别对待大中小企业

细节2;远方的客人

按劳分配

新经济政策

按劳分配

余粮收集制

固定的粮食税

推行国有化

区别对待大中小企业

取消自由贸易

恢复货币流通和商品贸易

实物配给制

在公有制前提下,允许多种所有制形式存在

利用市场、商品货币关系进行社会主义建设

新经济政策“新”在何处?

列宁说:“退一步是为了前进两步”。

项目 战时共产主义政策 新经济政策

农业

工业

贸易

分配

粮食税

国有为主,私有并存

恢复自由贸易

取消实物分配制

勇 敢 的 调 整

新?

单一公有制→允许私有制存在

计划经济→利用市场

(提示:所有制和经济管理体制)

思考

与“战时共产主义”政策相比,“新经济政策”“新”在哪里?

“新”—把社会主义与市场、商品货币关系直接联系起来,以发展社会主义经济。

粮食产量增加

工业生产恢复

有俄罗斯学者认为,中国20世纪80年代的改革属于新版的苏俄新经济政策。这一认识的依据是两者都( ) A.处于相似的国内外经济环境

B.面临着处理计划与市场的关系问题

C.巩固了农村的集体所有制经济

D.实现了社会主义工业化

感悟

这种“后退”表明:列宁对社会主义发展的理论有了新的认识。他从机械地照搬马克思的经典论述,转变为结合国情,面向现实,按经济规律办事。

新经济政策是对马克思主义的重大发展

视角1 西方经济学家预测,苏俄要恢复经济需要15-20年,而结果1926年就恢复了,只用了短短5年。

新经济政策带来了怎样的“回报”?

2.付出就有回报

分析

视角2 卡什诺村“伊里奇 之灯”

“在我们的家里装上了这么美妙的灯,这是过去任何一个政权都没有替我们做到的。看那灯光闪烁起来,照亮我们的农舍,心里是如此欢乐和愉快,禁不住要高声喊叫:苏维埃政权,你干得多么出色!”

俄乡村民在安装灯泡

7意义

新经济政策

三、“斯大林模式 ”

1、背景:

1922年12月30日,苏维埃社会主义共和国联盟第一次代表大会召开,成立了苏维埃社会主义共和国联盟(苏联)

没有重工业就无法保卫国家,所以必须赶快发展重工业。 ——斯大林

谁不加入集体农庄,谁就是苏维埃的敌人。 ——流行口号

计划就是法律。

——苏联计划委员会副主席沃兹涅辛斯基

史料分析:根据以上材料分析斯大林模式经济上的主要特点。(工业、农业、经济体制)

1.一条独特的道路

三、回归理想的实验——斯大林模式

政治集权 经济集中

思想集控

优先发展重工业的工业化道路

农业集体化道路

高度集中的计划经济体制

“重” “轻” “农”

优先发展重工业

(1925)

实行农业集体化

(1927)

实行单一的公有制,实行高度集中的计划经济

斯大林模式

苏联工业化宣传照片

第聂伯河水电站

1.优先发展重工业

2.实行

农业集体化

农业集体化

3.实行单一公有制和高度集中的计划经济

虽然马克思、恩格斯都曾提出过在未来社会主义社会实行计划经济的设想,但是明确提出要实行指令性计划者则是斯大林。他指出:“我们的计划不是臆想的计划,不是想当然的计划,而是指令性计划。”1931年,苏联按计划分配的资金己占其国民收入总额的2/3。

——沈宗武《斯大林模式的是与非》

经济结构:

优先发展重工业

经济体制:

单一公有制

高度集中

经济形式:

指令性计划经济

管理体制:

国际视角看必要

受帝国主义包围,必然增强国防力量

避免中国命运,必然要求发展重工业

斯大林认为,粮食总产量的80%是来自落后的小农经济,其产品的85%留供自家消费,商品率极低。在这种情况下,要解决“市场供应”问题,是不可能的。 斯大林认为,落后的小农经济正在拖国家工业化的后腿。

— 吴于廑《世界现代史》

落后的小农经济不能满足国家工业化的需要。

国内视角看迫切

“延缓速度就是落后,落后者是要挨打的。”

——斯大林

1922年苏联成立。 1924年列宁逝世后,斯大林的领导地位逐渐确立。此时的苏联仍处在西方资本主义国家封锁和包围之中,孤立无援,国内工业生产极其落后,到1928年,苏联工业产值还不到德国的一半,是美国的八分之一,全国只有不到三万辆拖拉机,99%的耕种要靠畜力和人力来完成。

“俄罗斯人是非常适应非个性的社会生活。当我们为了一种思想或者围绕一个人团结起来的时候,你明白我们需要英雄,为了这个英雄,我们可以战斗到最后”。

——《大国崛起·风云新途》

斯大林是个权力欲很强的人,善于并且非常愿意使用权力,他行事果断干脆,性格刚毅,不甘人下。

—?[美]罗伯特?塔克《作为革命者的斯大林》

民族性格,需要英雄;

斯大林个人性格。

秉性个性看可能

2.一份骄人的答卷

经过两个五年计划,到1937年,苏联的工业产值已经跃居欧洲第一位、世界第二位。用不到20年的时间。走完了西方资本主义国家过去用了50年到100年所走过的路程。

苏联经济的巨大发展和它所采取的“计划”方式,引起西方世界的极大兴趣,西方人士纷纷前往苏联取经。一时间,“计划”成了最时髦的词。苏联“一五”计划之后,全球最大的移民国家——美国,也第一次出现向外移民的倾向,先后有10万美国人申请移居苏联。

他接过的是一个扶木犁的穷国,他留下的是一个拥有核武器的强国。——丘吉尔

苏联工业产值增长示意图

这一时期的苏联有什么明显的变化?

苏联成为工业强国

细节2:一个惊人的奇迹

经济位次演变表

这一时期,先后有10万美国人申请移居苏联。

就在1929年,全球经济危机最严重的时刻,一个规模宏大的拖拉机厂在斯大林格勒破土动工了。十个月后,工厂建成投产。

“斯大林是一个世上无出其右的最大的独裁者,他接过俄国时俄国只有木犁,而当他撒手人寰时,俄国已拥有核武器。”

——丘吉尔

材料2:经过两个五年计划,到1937年,苏联的工业产值已经跃居欧洲第一位,世界第二位。用不到20年的时间,走完了西方资本主义国家过去用了50年到100年所走过的道路。

2.苏联迅速的实现了工业化,为后来的反法西斯的胜利奠定了物质基础

材料1:30年代五年计划引起了全世界的关注,“计划”成了最时髦的词。 一种以斯大林模式为代表的不同于市场经济的计划经济体制和新型工业化模式出现

1.开辟了一种不同于市场经济的计划经济体制和新型工业化模式

片面发展重工业,农业和轻工业落后

(苏联)农业、轻工业的发展速度和重工业相比较,差距十分悬殊。从工业化开始的1926年到战前的1940年,重工业年平均增长速度为21.9%,轻工业只有14.1%,农业则为1.5% ……而皮鞋产量仅163.6(百万)双,全国一亿七千万人口平均每人不到一双皮鞋。

———《苏联国民经济》

损害农民利益,农民积极性不高

1936年苏联政府从一个地区收购稞麦,每千克付给农民13卢布,而政府出售给面粉厂时,则作价93卢布。

压制地方和企业的积极性

国家计划力争精确,在列宁格勒生产的一粒钮扣售价1卢布,那么700公里外莫斯科的价格也是1卢布,而万里之外的海参崴仍然是1卢布。

是苏联解体的重要原因

1.开辟了新型工业化模式和经济体制——斯大林模式 2.促进了苏联经济的发展,为反法西斯的胜利奠定了基础

3.片面发展重工业,导致农业和轻工业落后

4.压制农民、地方和企业的积极性

5.是苏联解体的重要原因

课堂小结

苏维埃政权面临危机

1918年,苏俄实施战时共产主义政策

继续推行,引发工人、农民不满

1921年,苏俄实施新经济政策

斯大林模式形成

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势