第七单元《解放战争》单元检测题(解析版)

文档属性

| 名称 | 第七单元《解放战争》单元检测题(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 174.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-01-08 10:34:49 | ||

图片预览

文档简介

《解放战争》单元检测题

一、选择题

1.蒋介石曾在一封电报中说:“毛泽东先生勋鉴:倭寇投降,……举凡国际国内各种重要问题,亟待解决,特请先生惠临陪都,共同商讨……”毛泽东此次“陪都”之行的结果是( )

A. 避免了内战的爆发 B. 签署了《双十协定》

C. 商讨了第二次国共合作 D. 通过了《共同纲领》

2.某小说中有如下故事梗概:1945年10月10日,国民党同中国共产党正式签署国共双方代表《会谈纪要》,也就是著名的《双十协定》。这部小说的书名最有可能是( )

A. 《开启思想大解放的大门——新文化运动》

B. 《我眼中的西安事变》

C. 《艰难的较量——重庆谈判》

D. 《鸦片战争的烽烟》

3.历史上,台湾曾“三离两回”祖国怀抱,第三次离别是在1949年。其原因是( )

A. 国共内战,国民党败退台湾

B. 朝鲜战争爆发,美国插手台湾事务

C. 中华人民共和国恢复联合国合法席位

D. 人民解放军炮击金门

4.“图像是可视的历史。”下面这幅照片所反映的历史事件是发生在1949年4月23日,它标志着( )

A. 国民党军队对解放区的全面进攻和重点进攻被粉碎

B. 刘邓大军挺进大别山揭开人民解放军战略进攻的序幕

C. 国民党反动派赖以发动内战的精锐部队被基本消灭

D. 国民党在中国大陆统治的覆灭

5.从历史图片中提取历史信息是历史学习的能力要求。请观察以下三幅图片并指出图片所反映的历史事件对当时战争形势的影响( )

A. 粉碎了国民党对山东和陕北的重点进攻

B. 揭开了战略反攻的序幕

C. 奠定了人民解放战争在全国胜利的基础

D. 表明了南京国民党政权已经垮台

6.王鹏同学设计的历史剧中有这样的一幕:抗战结束后,从延安飞来的专机抵达机场,整个山城沸腾了,人民感到充满了和平的希望,争相奔走相告。与这部历史剧有关的事件是( )

A. 刘邓大军挺进大别山 B. 重庆谈判

C. 国共两党二度合作 D. 西安事变

7.“废除封建性及半封建性剥削的土地制度,实行耕者有其田。乡村中的一切土地实行按人口统一分配。”这一段内容出自

A. 《天朝田亩制度》 B. 《中华民国临时约法》

C. 《中国土地法大纲》 D. 《论联合政府》

8.“它使亿万农民在政治上、经济上获得了解放,并由此迸发出难以估量的革命热情,为解放战争在全国的胜利提供了源源不断的人力、物力支持。”文中的“它”指的是( )

A. 挺进大别山 B. 开辟井冈山革命根据地

C. 土地改革 D. 发动三大战役

9.著名诗人余光中在《乡愁》一诗中写到“……乡愁是一湾浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头。”造成这种局面的历史根源是( )

A. 国共两党内战遗留的问题

B. 以美国为首的国际反华势力的干涉

C. 国共两党意识形态的对立

D. 李登辉、陈水扁等台独势力的破坏

10.抗日战争胜利后,美蒋发动的全面内战开始于国民党军队进攻( )

A. 中原解放区 B. 陕甘宁解放区 C. 山东解放区 D. 上党地区

11.“钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江”所描述的军事行动产生的影响是( )

A. 国民党政权垮台

B. 开辟了大别山根据地

C. 东北全境解放

D. 华北全境解放

12.1950年土地改革政策与中共历次土地政策最显著的区别是( )

A. 废除封建剥削的地主土地所有制

B. 实行农民阶级的土地所有制

C. 实行保护富农经济的政策

D. 实行自愿互利原则推动农业集体化

13.历史图片是学习历史的重要资料,它能够再现历史。下图反映出抗战胜利后人民的愿望是( )

A. “外争国权,内惩国贼”

B. “要求和平、反对内战,要求民主、反对独裁”

C. “驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”

D. “停止内战,一致抗日”

14.蒋介石三次电邀毛泽东赴重庆谈判的真实目的是( )

A. 商谈和平建国问题

B. 欺骗人民,赢得准备内战的时间

C. 筹备召开政协会

D. 达到国共实行分治的目的

15.2005年4月29日,胡锦涛在人民大会堂会见国民党主席连战,两只手伸过台湾海峡,伸过60年的历史风雨,紧紧地握在一起。60年前,国共两党“相逢一笑泯恩仇”达成了( )

A. 《论统一战线》 B. 《论解放区战场》

C. 《双十协定》 D. 《论联合政府》

16.1945年8月,《大公报》社评说:“毛泽东先生来了!中国人听了高兴,世界人听了高兴,无疑问的,大家都认为这是中国的一件大喜事。”该报道反映的事件是( )

A. 中共一大 B. 西安事变 C. 重庆谈判 D. 第一届政协

17.“葬我于高山之上兮,望我大陆。大陆不可见兮,只有痛苦。葬我于高山之上兮,望我故乡。故乡不可见兮,永远不忘。天苍苍,野茫茫,山之上,国有殇。”这是国民党元老于右任先生的诗作。诗歌反映的历史事实是( )

A. 解放战争后台湾与大陆分离

B. 甲午中日战争后《马关条约》日本割占台湾

C. 《南京条约》英国割占香港岛

D. 抗日战争后日本归还台湾

18.抗战胜利后,解放区实行的土地政策是( )

A. 减租减息政策

B. 按农村人口平均分配土地

C. 没收地主的土地分给农民

D. 交租交息政策

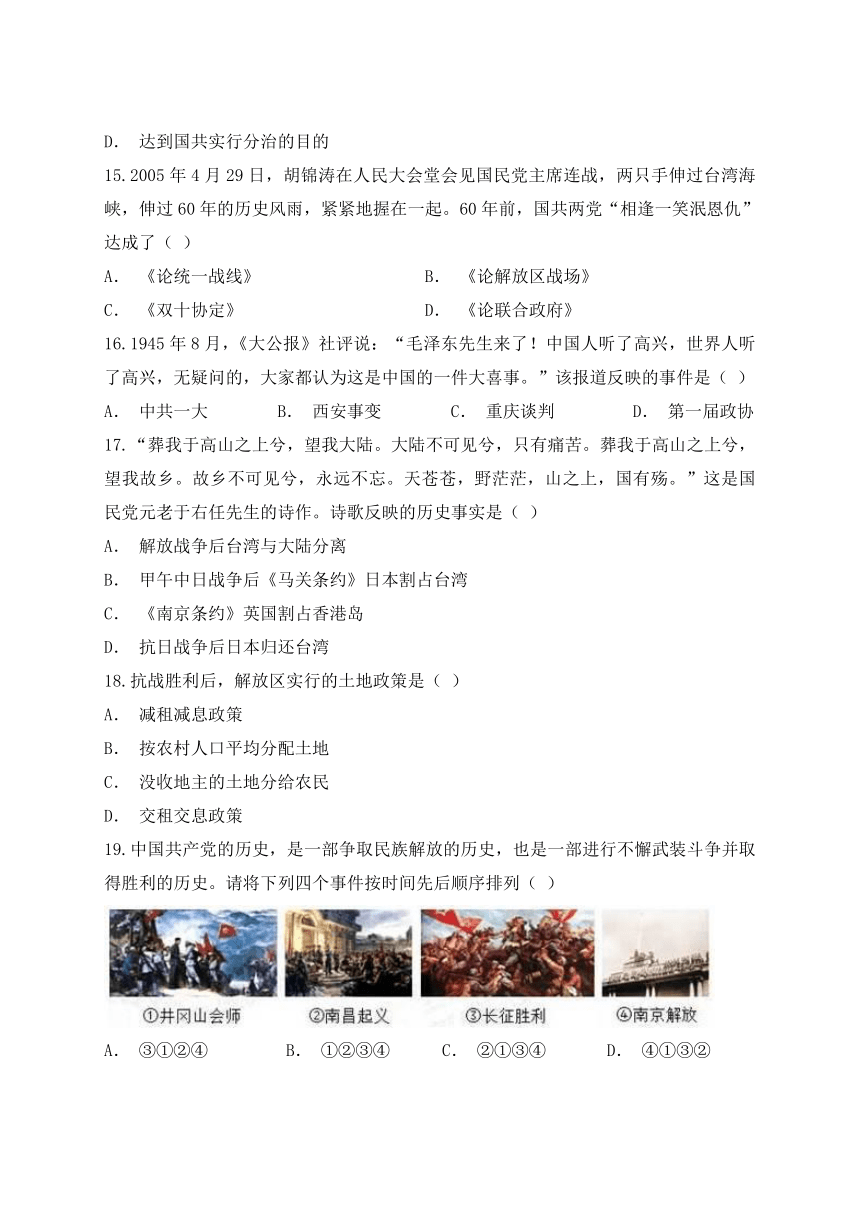

19.中国共产党的历史,是一部争取民族解放的历史,也是一部进行不懈武装斗争并取得胜利的历史。请将下列四个事件按时间先后顺序排列( )

A. ③①②④ B. ①②③④ C. ②①③④ D. ④①③②

20.应蒋介石邀请,1945年8月毛泽东到重庆与国民党谈判。毛泽东去重庆谈判的目的是( )

A. 中共假和谈,真内战

B. 同国民党商讨抗日合作策略

C. 揭穿蒋介石假和平的阴谋

D. 加强与美国的合作

二、非选择题

21.阅读下面的材料,回答问题。

毛泽东的诗词是记载中国革命伟大历程的史诗。认真阅读以下诗词:

材料一:红军不怕远征难,万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒,更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

——摘自人教版《中国历史》八年级上册

材料二:钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

——摘自人教版《七律·人民解放军占领南京》

请回答:

(1)材料一的诗词所反映的重大历史事件是什么?“三军过后尽开颜”是在哪一年?有何重大意义?

(2)材料二中“百万雄师过大江”是指解放战争时期哪次重要战役?诗中“天翻地覆”主要指的什么?

(3)解放战争迅速取得胜利的主要原因有哪些?

22.南京,见证了近代中国历史发展的沧桑与巨变。阅读下面四则材料:

材料一:这年8月一天,清政府的代表被迫来到停泊在南京江面的英国军舰上,在一份对中国来说极不平等的文件上无奈地签下名字……。

材料二:在时间意义上是一个新年的开始……,在那个元旦,“民国取代了帝国”,皇帝也永远成为写在史书上的历史名词。

材料三:历史的见证(见图一) 材料四:定格的历史一页(见图二)

请回答:

(1)假如你要了解近代南京历史,获取第一手材料的正确途径有哪些?(任举两例)

(2)有人指出:南京既是中国近代屈辱历史的起点,也是屈辱历史的终结点。根据材料和所学知识说出“起点”和“终点”分别指什么事件?

(3)材料二中“民国取代了帝国”发生在哪一年(以公元纪年)?材料三的图片反映的是什么事件?材料三中的数字说明了什么?

23.阅读下列材料:

材料一:“倭寇投降,世界永久和平局面可能实现,举凡国际国内各种问题,亟待解决,特请先生克日惠临陪都(重庆),共同商讨,事关国家大计,幸勿吝驾,临电不胜迫切悬盼之至”。

——1945年8月14日蒋介石致电毛泽东

材料二:“若不速予剿除,不仅八年抗战前功尽失,且必贻害无穷……遵照中正(即蒋介石)所订剿共手本,督励所属,努力进剿,迅速完成任务”。

——1945年10月13日蒋介石给陆军总司令何应钦的密电

请回答:

(1)从材料一中概括,蒋介石邀请毛泽东到重庆谈判的目的是什么?根据所学知识并结合材料二,指出蒋介石谈判的真正目的又是什么?

(2)毛泽东为什么要到重庆进行谈判?

(3)重庆谈判取得了什么成果?这个成果实现了吗?请用史实说明。

24.阅读下列材料。

材料一:承派周恩来先生来渝洽商,至为欣慰,惟目前各种重要问题,均待与先生面商,时机迫切仍盼先生能偕临,则重要问题方得迅速解决,国家前途实利赖亡。

——蒋介石

材料二:鄙人愿与先生会见,共商和平建国大计,俟飞机到,恩来同志立即赴渝进谒,弟亦准备随即赴渝。

——毛泽东

请回答:

(1)材料一是蒋介石于年发给毛泽东的电文,材料中的“渝”是指市。

(2)蒋介石要毛泽东赴渝的真实用意是什么?

(3)材料二中,毛泽东为什么会接受蒋介石的邀请?

(4)这次会晤史称什么事件?取得了什么结果?

25.阅读下列材料:

材料一 条约规定:割香港岛给英国;赔款2100万元;开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商口岸;英商进出口货物缴纳的税款,中国须同英国商定。

材料二

请回答:

(1)材料一中“条约”指什么?它对中国有何影响?

(2)材料二中“解放南京”与人民解放军的哪一战役有关?

(3)有人说:“南京见证了中国近代史的发展”,请你写出一例中国近代史上在南京发生的重要事件。

答案解析

1.【答案】B

【解析】阅读题干所给提示信息:蒋介石给毛泽东的一封电报。因为1945年8月毛泽东冒风险赴重庆谈判,在谈判桌上同国民党反动派进行了有力的较量,最终达成了有利于人民的《双十协定》,使我党在政治上获得了极大的主动。只有选项B符合题意,故选B。

2.【答案】C

【解析】著名的《双十协定》是国共双方重庆谈判中达成的协议,故选C。

3.【答案】A

【解析】台湾问题是我国内政问题,是由于在解放战争时期,蒋介石败逃台湾造成的,故选A。

4.【答案】D

【解析】题干提供了关键图片信息“南京解放”和文字信息“1949年4月23日”,结合课本所学分析,1949年4月21—23日,渡江战役,解放了南京,统治中国22年的国民党政权垮台了。故答案为D。

5.【答案】C

【解析】据此综合分析可知三幅图片主要反映的是三大战役,通过三大战役国民党主力基本上被消灭,大大加速了人民解放战争在全国的胜利,据此分析可知C符合题意,故选C。

6.【答案】B

【解析】依据已学知识可知,抗日战争结束之后,以蒋介石为首的国民党,阴谋发动反共反人民的内战,并为此与中共代表毛泽东在重庆进行了谈判,面对蒋介石的邀请毛泽东等参加了重庆谈判,目的是戳穿蒋介石的阴谋,争取国内和平。故选B。

7.【答案】C

【解析】依据所学知识可知,1947年7月中共中央工作委员会召开全国土地会议,9月通过了《中国土地法大纲》,10月10日由中共中央正式公布施行。其主要内容是,规定彻底废除封建性及半封建性剥削的土地制度;规定实行耕者有其田的土地制度。乡村中的一切土地实行按人口统一分配。故本题正确的选项是C。

8.【答案】C

【解析】结合所学知识可知,1947年解放区的土地改革,使农村的阶级关系和土地占有状况发生了根本性变化,激发了农民革命和生产的积极性。翻身农民踊跃参军参战,为人民解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障。由此可知,“它使亿万农民在政治上、经济上获得了解放,并由此迸发出难以估量的革命热情,为解放战争在全国的胜利提供了源源不断的人力、物力支持。”的“它”指的是土地改革,故C符合题意;挺进大别山揭开了人民解放军战略进攻的序幕,故A不符合题意;开辟井冈山革命根据地和题干材料无关,故B不符合题意;三大战役歼灭了国民党主力,和题干材料无关。故D不符合题意。故选C。

9.【答案】A

【解析】根据所学知识,南京解放后,人民解放军继续追歼国民党残余部队。国民党残余势力退往台湾,造成两岸的分离。选项A符合题意,故选A。

10.【答案】A

【解析】1946年6月,国民党军队20多万人,向中原解放区发起大规模进攻,全面内战爆发。故选A。

11.【答案】A

【解析】1949年4月,毛泽东发布了渡江战役的命令,渡江战役中南京解放,标志着统治中国22年的国民党政权的垮台,对于渡江战役,毛泽东称之为百万雄师过大江,开辟了大别山根据地的是刘邓大军,东北全境解放是辽沈战役的影响,华北全境解放是平津战役的影响,所以答案是A。

12.【答案】C

【解析】A项在土地革命战争时期和解放战争时期的土地改革中都废除封建剥削的地主土地所有制,不是1950年土地改革政策的最显著的内容; B项在土地革命战争时期和解放战争时期的土地改革中都实行农民阶级的土地所有制,不是1950年土地改革政策的最显著的内容;C项以往土地改革都实行限制和打击富农经济的政策,1950年土地改革实行保护富农经济的政策,这是 二者之间的最显著的区别; D项 实行自愿互利原则推动农业集体化是农业改造的措施,不是土地改革的措施。故选C。

13.【答案】B

【解析】抗战胜利后主要矛盾由中日民族矛盾转为美蒋反动派与人民大众的矛盾,全国人民渴望和平、民主。所以答案选B。

14.【答案】B

【解析】本题考查的是重庆谈判的相关内容,侧重考查学生的分析能力。结合所学知识可知,抗日战争胜利后,蒋介石为了进一步赢得准备内战的时间,也为了欺骗人民,邀请毛泽东到重庆商谈国内和平问题。为了尽一切可能争取国内和平,戳穿蒋介石假和平的阴谋,毛泽东在周恩来等人陪同下,到达重庆,同国民党进行谈判。ACD不符合题意,所以本题答案为B。

15.【答案】C

【解析】根据题干中的时间可以算出是在1945年,符合题意的是C项,A、B、D均不是在1945年。

16.【答案】C

【解析】抗战胜利后,全国人民渴望和平民主,蒋介石的内战方针已定,但其发动内战的准备工作还没有就绪,于是蒋介石玩弄真内战,假和平的阴谋,邀请毛泽东去重庆谈判,为了满足人民愿望,争取国内和平,更为了揭露蒋介石的阴谋,毛泽东赴重庆谈判。所以此题选C。

17.【答案】A

【解析】依据已学知识可以知道,解放战争中,国民党政权垮台后,蒋介石退守台湾,台湾与大陆从此分离,形成台湾问题,故选A。

18.【答案】C

【解析】结合所学知识可知,抗战胜利后,为了满足农民的土地要求,中共在解放区实行了没收地主土地分配给农民的土地政策。ABD不符合题意,只有C符合题意,故选C。

19.【答案】C

【解析】联系已学知识可知1927年8月1日,在中国共产党领导下,周恩来、贺龙、朱德等率领革命军在南昌举行武装起义,1928年4月,朱德、陈毅领导的南昌起义队伍和毛泽东领导的秋收起义队伍在井冈山会师,1936年红军三大主力在甘肃会宁会师,标志着长征胜利结束,南京解放于1949年4月23日,据此分析可知正确的先后顺序为②①③④,故选C。

20.【答案】C

【解析】蒋介石三次电邀毛泽东和谈,真实目的是为其准备内战赢得时间,同时他料定毛泽东不会参加和谈,则可以为其发动内战找到借口,毛泽东参加和谈,一方面是力争避免内战,和平建国;另一方面揭穿蒋介石假和平的阴谋。

21.【答案】(1)红军长;1936年;

意义:①粉碎了国民党反动派消灭红军的企图,

②保存了党和红军的基干力量,使革命转危为安。

(2)渡江战役;南京解放,国民党政权在中国大陆的统治结束。

(3)胜利的原因:①以毛泽东为首的党中央决策英明,领导正确。②人民解放军的英勇作战。③人民群众的积极配合。④解放区人民的大力支援。⑤国民党统治腐败,失去民心等。(任选两点)

【解析】(1)分析材料一诗词并结合所学知识可知,材料一反映的重大历史事件是长征。1936年红军三大主力胜利会师,标志着二万五千里长征胜利完成。红军长征的胜利,粉碎了国民党反动派消灭红军的企图,保存了党和红军的基干力量,使革命转危为安。同时也是世界军事革命史上的壮举。

(2)三大战役结束后,人民解放军乘胜追击,一直打到长江北岸。1949年4月20日,毛泽东和朱德向解放军下达进军的命令,等候在长江北岸的解放军百万雄狮,分三路渡江作战。国民党的长江防线顷刻崩溃。23日南京解放,统治中国22年的国民党政权垮台了,标志着国民党在大陆的统治结束。

(3)解放战争速胜的原因应从两方面回答:从中共方面说:有毛泽东和中国共产党的正确领导;有马克思列宁主义、毛泽东思想的理论指导,走由新民主主义向社会主义发展的道路;人民解放军的英勇作战;组成最广泛的革命统一战线;广大人民群众的积极支持等等。从国民党方面说:政治孤立,失去民心;军队厌战,士气低落;统治腐败,贪官横行;美援断绝,蒋桂分裂等。

22.【答案】(1)当时的照片、当事人日记、(本人口授或档案文字材料记录等,任选两条即可)

(2)起点是鸦片战争战败,(或者签订《南京条约》,英军占领南京);终点是人民解放军占领南京,国民党政权覆灭。

(3)1912年,南京大屠杀,说明日军侵略者对中华民族犯下的严重暴行之一。(或者说明日本侵略者惨绝人寰等,符合题意均可)

【解析】(1)第一手材料就是最直接的材料,当时的照片,日记,以及一些重要的物品都可以作为一手材料。

(2)根据材料一和图二可知,材料一指的是《南京条约》的签订,中国受屈辱的历史开始,图二是指1949年4月22日,人民解放军占领南京,结束了国民党22年的统治,国民党政权覆灭。

(3)材料二中“在那个元旦,“民国取代了帝国。”是指1912年元旦,中华民国建立,图三中的关键数字是“300000”

根据所学知识可知是抗战时期日本在南京屠杀了中国军民30多万人,说明了日军的残暴,是对中华民族犯下的罪行之一。

23.【答案】(1)和平谈判;消灭共产党领导的人民军队,为欺骗人民和赢得准备内战的时间。

(2)为了争取和平,揭露蒋介石的内战阴谋。

(3)签订《政府与中共代表会谈纪要》,即《双十协定》。没有实现。《双十协定》宣布必须坚决避免内战,但协定墨迹未干,蒋介石便进行了反革命部署。如1945年10月13日蒋介石给陆军总司令何应钦的密电。

【解析】蒋介石邀请毛泽东到重庆谈判的真正目的是欺骗人民和赢得准备内战的时间。毛泽东之所以去,是为争取国内和平,揭露蒋介石假和平、真内战的阴谋。最终双方签订了《双十协定》,宣布坚决避免内战,但从材料二蒋介石给何应钦的密电的内容我们可以看出,蒋介石进行了反革命部署,因此《双十协定》只不过是一纸空文,内战不可避免。

24.【答案】(1)1945;重庆。

(2)为了争取时间准备内战,也为了欺骗人民。

(3)为了尽一切可能争取国内和平,戳穿蒋介石假和平的阴谋。

(4)重庆谈判;签订了《双十协定》。

【解析】(1)材料一是蒋介石于1945年发给毛泽东的电文,材料中的“渝”是指重庆市;

(2)蒋介石要毛泽东赴渝的真实用意是为了争取时间准备内战,也为了欺骗人民。

(3)材料二中,毛泽东之所以会接受蒋介石的邀请,是为了尽一切可能争取国内和平,戳穿蒋介石假和平的阴谋。

(4)这次会晤史称重庆谈判,取得的结果是国共双方签署了《双十协定》。

25.【答案】(1)《南京条约》;中国开始沦为半殖民地半封建社会,它是中国近代史的开端。

(2)渡江战役。

(3)南京大屠杀、南京国民政府的成立。

【解析】(1)从材料一的内容看是南京条约的内容,对中国的影响也就是南京条约对中国的影响。

(2)材料二解读图片信息得出,该图片是南京解放的图片,结合所学知识知道,南京解放是1949年解放军发起渡江战役后,人民解放军攻克南京,推翻了国民党统治。

(3)第二次鸦片战争中开放南京等十口通商、南京大屠杀、南京国民政府成立等等。

一、选择题

1.蒋介石曾在一封电报中说:“毛泽东先生勋鉴:倭寇投降,……举凡国际国内各种重要问题,亟待解决,特请先生惠临陪都,共同商讨……”毛泽东此次“陪都”之行的结果是( )

A. 避免了内战的爆发 B. 签署了《双十协定》

C. 商讨了第二次国共合作 D. 通过了《共同纲领》

2.某小说中有如下故事梗概:1945年10月10日,国民党同中国共产党正式签署国共双方代表《会谈纪要》,也就是著名的《双十协定》。这部小说的书名最有可能是( )

A. 《开启思想大解放的大门——新文化运动》

B. 《我眼中的西安事变》

C. 《艰难的较量——重庆谈判》

D. 《鸦片战争的烽烟》

3.历史上,台湾曾“三离两回”祖国怀抱,第三次离别是在1949年。其原因是( )

A. 国共内战,国民党败退台湾

B. 朝鲜战争爆发,美国插手台湾事务

C. 中华人民共和国恢复联合国合法席位

D. 人民解放军炮击金门

4.“图像是可视的历史。”下面这幅照片所反映的历史事件是发生在1949年4月23日,它标志着( )

A. 国民党军队对解放区的全面进攻和重点进攻被粉碎

B. 刘邓大军挺进大别山揭开人民解放军战略进攻的序幕

C. 国民党反动派赖以发动内战的精锐部队被基本消灭

D. 国民党在中国大陆统治的覆灭

5.从历史图片中提取历史信息是历史学习的能力要求。请观察以下三幅图片并指出图片所反映的历史事件对当时战争形势的影响( )

A. 粉碎了国民党对山东和陕北的重点进攻

B. 揭开了战略反攻的序幕

C. 奠定了人民解放战争在全国胜利的基础

D. 表明了南京国民党政权已经垮台

6.王鹏同学设计的历史剧中有这样的一幕:抗战结束后,从延安飞来的专机抵达机场,整个山城沸腾了,人民感到充满了和平的希望,争相奔走相告。与这部历史剧有关的事件是( )

A. 刘邓大军挺进大别山 B. 重庆谈判

C. 国共两党二度合作 D. 西安事变

7.“废除封建性及半封建性剥削的土地制度,实行耕者有其田。乡村中的一切土地实行按人口统一分配。”这一段内容出自

A. 《天朝田亩制度》 B. 《中华民国临时约法》

C. 《中国土地法大纲》 D. 《论联合政府》

8.“它使亿万农民在政治上、经济上获得了解放,并由此迸发出难以估量的革命热情,为解放战争在全国的胜利提供了源源不断的人力、物力支持。”文中的“它”指的是( )

A. 挺进大别山 B. 开辟井冈山革命根据地

C. 土地改革 D. 发动三大战役

9.著名诗人余光中在《乡愁》一诗中写到“……乡愁是一湾浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头。”造成这种局面的历史根源是( )

A. 国共两党内战遗留的问题

B. 以美国为首的国际反华势力的干涉

C. 国共两党意识形态的对立

D. 李登辉、陈水扁等台独势力的破坏

10.抗日战争胜利后,美蒋发动的全面内战开始于国民党军队进攻( )

A. 中原解放区 B. 陕甘宁解放区 C. 山东解放区 D. 上党地区

11.“钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江”所描述的军事行动产生的影响是( )

A. 国民党政权垮台

B. 开辟了大别山根据地

C. 东北全境解放

D. 华北全境解放

12.1950年土地改革政策与中共历次土地政策最显著的区别是( )

A. 废除封建剥削的地主土地所有制

B. 实行农民阶级的土地所有制

C. 实行保护富农经济的政策

D. 实行自愿互利原则推动农业集体化

13.历史图片是学习历史的重要资料,它能够再现历史。下图反映出抗战胜利后人民的愿望是( )

A. “外争国权,内惩国贼”

B. “要求和平、反对内战,要求民主、反对独裁”

C. “驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”

D. “停止内战,一致抗日”

14.蒋介石三次电邀毛泽东赴重庆谈判的真实目的是( )

A. 商谈和平建国问题

B. 欺骗人民,赢得准备内战的时间

C. 筹备召开政协会

D. 达到国共实行分治的目的

15.2005年4月29日,胡锦涛在人民大会堂会见国民党主席连战,两只手伸过台湾海峡,伸过60年的历史风雨,紧紧地握在一起。60年前,国共两党“相逢一笑泯恩仇”达成了( )

A. 《论统一战线》 B. 《论解放区战场》

C. 《双十协定》 D. 《论联合政府》

16.1945年8月,《大公报》社评说:“毛泽东先生来了!中国人听了高兴,世界人听了高兴,无疑问的,大家都认为这是中国的一件大喜事。”该报道反映的事件是( )

A. 中共一大 B. 西安事变 C. 重庆谈判 D. 第一届政协

17.“葬我于高山之上兮,望我大陆。大陆不可见兮,只有痛苦。葬我于高山之上兮,望我故乡。故乡不可见兮,永远不忘。天苍苍,野茫茫,山之上,国有殇。”这是国民党元老于右任先生的诗作。诗歌反映的历史事实是( )

A. 解放战争后台湾与大陆分离

B. 甲午中日战争后《马关条约》日本割占台湾

C. 《南京条约》英国割占香港岛

D. 抗日战争后日本归还台湾

18.抗战胜利后,解放区实行的土地政策是( )

A. 减租减息政策

B. 按农村人口平均分配土地

C. 没收地主的土地分给农民

D. 交租交息政策

19.中国共产党的历史,是一部争取民族解放的历史,也是一部进行不懈武装斗争并取得胜利的历史。请将下列四个事件按时间先后顺序排列( )

A. ③①②④ B. ①②③④ C. ②①③④ D. ④①③②

20.应蒋介石邀请,1945年8月毛泽东到重庆与国民党谈判。毛泽东去重庆谈判的目的是( )

A. 中共假和谈,真内战

B. 同国民党商讨抗日合作策略

C. 揭穿蒋介石假和平的阴谋

D. 加强与美国的合作

二、非选择题

21.阅读下面的材料,回答问题。

毛泽东的诗词是记载中国革命伟大历程的史诗。认真阅读以下诗词:

材料一:红军不怕远征难,万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒,更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

——摘自人教版《中国历史》八年级上册

材料二:钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

——摘自人教版《七律·人民解放军占领南京》

请回答:

(1)材料一的诗词所反映的重大历史事件是什么?“三军过后尽开颜”是在哪一年?有何重大意义?

(2)材料二中“百万雄师过大江”是指解放战争时期哪次重要战役?诗中“天翻地覆”主要指的什么?

(3)解放战争迅速取得胜利的主要原因有哪些?

22.南京,见证了近代中国历史发展的沧桑与巨变。阅读下面四则材料:

材料一:这年8月一天,清政府的代表被迫来到停泊在南京江面的英国军舰上,在一份对中国来说极不平等的文件上无奈地签下名字……。

材料二:在时间意义上是一个新年的开始……,在那个元旦,“民国取代了帝国”,皇帝也永远成为写在史书上的历史名词。

材料三:历史的见证(见图一) 材料四:定格的历史一页(见图二)

请回答:

(1)假如你要了解近代南京历史,获取第一手材料的正确途径有哪些?(任举两例)

(2)有人指出:南京既是中国近代屈辱历史的起点,也是屈辱历史的终结点。根据材料和所学知识说出“起点”和“终点”分别指什么事件?

(3)材料二中“民国取代了帝国”发生在哪一年(以公元纪年)?材料三的图片反映的是什么事件?材料三中的数字说明了什么?

23.阅读下列材料:

材料一:“倭寇投降,世界永久和平局面可能实现,举凡国际国内各种问题,亟待解决,特请先生克日惠临陪都(重庆),共同商讨,事关国家大计,幸勿吝驾,临电不胜迫切悬盼之至”。

——1945年8月14日蒋介石致电毛泽东

材料二:“若不速予剿除,不仅八年抗战前功尽失,且必贻害无穷……遵照中正(即蒋介石)所订剿共手本,督励所属,努力进剿,迅速完成任务”。

——1945年10月13日蒋介石给陆军总司令何应钦的密电

请回答:

(1)从材料一中概括,蒋介石邀请毛泽东到重庆谈判的目的是什么?根据所学知识并结合材料二,指出蒋介石谈判的真正目的又是什么?

(2)毛泽东为什么要到重庆进行谈判?

(3)重庆谈判取得了什么成果?这个成果实现了吗?请用史实说明。

24.阅读下列材料。

材料一:承派周恩来先生来渝洽商,至为欣慰,惟目前各种重要问题,均待与先生面商,时机迫切仍盼先生能偕临,则重要问题方得迅速解决,国家前途实利赖亡。

——蒋介石

材料二:鄙人愿与先生会见,共商和平建国大计,俟飞机到,恩来同志立即赴渝进谒,弟亦准备随即赴渝。

——毛泽东

请回答:

(1)材料一是蒋介石于年发给毛泽东的电文,材料中的“渝”是指市。

(2)蒋介石要毛泽东赴渝的真实用意是什么?

(3)材料二中,毛泽东为什么会接受蒋介石的邀请?

(4)这次会晤史称什么事件?取得了什么结果?

25.阅读下列材料:

材料一 条约规定:割香港岛给英国;赔款2100万元;开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商口岸;英商进出口货物缴纳的税款,中国须同英国商定。

材料二

请回答:

(1)材料一中“条约”指什么?它对中国有何影响?

(2)材料二中“解放南京”与人民解放军的哪一战役有关?

(3)有人说:“南京见证了中国近代史的发展”,请你写出一例中国近代史上在南京发生的重要事件。

答案解析

1.【答案】B

【解析】阅读题干所给提示信息:蒋介石给毛泽东的一封电报。因为1945年8月毛泽东冒风险赴重庆谈判,在谈判桌上同国民党反动派进行了有力的较量,最终达成了有利于人民的《双十协定》,使我党在政治上获得了极大的主动。只有选项B符合题意,故选B。

2.【答案】C

【解析】著名的《双十协定》是国共双方重庆谈判中达成的协议,故选C。

3.【答案】A

【解析】台湾问题是我国内政问题,是由于在解放战争时期,蒋介石败逃台湾造成的,故选A。

4.【答案】D

【解析】题干提供了关键图片信息“南京解放”和文字信息“1949年4月23日”,结合课本所学分析,1949年4月21—23日,渡江战役,解放了南京,统治中国22年的国民党政权垮台了。故答案为D。

5.【答案】C

【解析】据此综合分析可知三幅图片主要反映的是三大战役,通过三大战役国民党主力基本上被消灭,大大加速了人民解放战争在全国的胜利,据此分析可知C符合题意,故选C。

6.【答案】B

【解析】依据已学知识可知,抗日战争结束之后,以蒋介石为首的国民党,阴谋发动反共反人民的内战,并为此与中共代表毛泽东在重庆进行了谈判,面对蒋介石的邀请毛泽东等参加了重庆谈判,目的是戳穿蒋介石的阴谋,争取国内和平。故选B。

7.【答案】C

【解析】依据所学知识可知,1947年7月中共中央工作委员会召开全国土地会议,9月通过了《中国土地法大纲》,10月10日由中共中央正式公布施行。其主要内容是,规定彻底废除封建性及半封建性剥削的土地制度;规定实行耕者有其田的土地制度。乡村中的一切土地实行按人口统一分配。故本题正确的选项是C。

8.【答案】C

【解析】结合所学知识可知,1947年解放区的土地改革,使农村的阶级关系和土地占有状况发生了根本性变化,激发了农民革命和生产的积极性。翻身农民踊跃参军参战,为人民解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障。由此可知,“它使亿万农民在政治上、经济上获得了解放,并由此迸发出难以估量的革命热情,为解放战争在全国的胜利提供了源源不断的人力、物力支持。”的“它”指的是土地改革,故C符合题意;挺进大别山揭开了人民解放军战略进攻的序幕,故A不符合题意;开辟井冈山革命根据地和题干材料无关,故B不符合题意;三大战役歼灭了国民党主力,和题干材料无关。故D不符合题意。故选C。

9.【答案】A

【解析】根据所学知识,南京解放后,人民解放军继续追歼国民党残余部队。国民党残余势力退往台湾,造成两岸的分离。选项A符合题意,故选A。

10.【答案】A

【解析】1946年6月,国民党军队20多万人,向中原解放区发起大规模进攻,全面内战爆发。故选A。

11.【答案】A

【解析】1949年4月,毛泽东发布了渡江战役的命令,渡江战役中南京解放,标志着统治中国22年的国民党政权的垮台,对于渡江战役,毛泽东称之为百万雄师过大江,开辟了大别山根据地的是刘邓大军,东北全境解放是辽沈战役的影响,华北全境解放是平津战役的影响,所以答案是A。

12.【答案】C

【解析】A项在土地革命战争时期和解放战争时期的土地改革中都废除封建剥削的地主土地所有制,不是1950年土地改革政策的最显著的内容; B项在土地革命战争时期和解放战争时期的土地改革中都实行农民阶级的土地所有制,不是1950年土地改革政策的最显著的内容;C项以往土地改革都实行限制和打击富农经济的政策,1950年土地改革实行保护富农经济的政策,这是 二者之间的最显著的区别; D项 实行自愿互利原则推动农业集体化是农业改造的措施,不是土地改革的措施。故选C。

13.【答案】B

【解析】抗战胜利后主要矛盾由中日民族矛盾转为美蒋反动派与人民大众的矛盾,全国人民渴望和平、民主。所以答案选B。

14.【答案】B

【解析】本题考查的是重庆谈判的相关内容,侧重考查学生的分析能力。结合所学知识可知,抗日战争胜利后,蒋介石为了进一步赢得准备内战的时间,也为了欺骗人民,邀请毛泽东到重庆商谈国内和平问题。为了尽一切可能争取国内和平,戳穿蒋介石假和平的阴谋,毛泽东在周恩来等人陪同下,到达重庆,同国民党进行谈判。ACD不符合题意,所以本题答案为B。

15.【答案】C

【解析】根据题干中的时间可以算出是在1945年,符合题意的是C项,A、B、D均不是在1945年。

16.【答案】C

【解析】抗战胜利后,全国人民渴望和平民主,蒋介石的内战方针已定,但其发动内战的准备工作还没有就绪,于是蒋介石玩弄真内战,假和平的阴谋,邀请毛泽东去重庆谈判,为了满足人民愿望,争取国内和平,更为了揭露蒋介石的阴谋,毛泽东赴重庆谈判。所以此题选C。

17.【答案】A

【解析】依据已学知识可以知道,解放战争中,国民党政权垮台后,蒋介石退守台湾,台湾与大陆从此分离,形成台湾问题,故选A。

18.【答案】C

【解析】结合所学知识可知,抗战胜利后,为了满足农民的土地要求,中共在解放区实行了没收地主土地分配给农民的土地政策。ABD不符合题意,只有C符合题意,故选C。

19.【答案】C

【解析】联系已学知识可知1927年8月1日,在中国共产党领导下,周恩来、贺龙、朱德等率领革命军在南昌举行武装起义,1928年4月,朱德、陈毅领导的南昌起义队伍和毛泽东领导的秋收起义队伍在井冈山会师,1936年红军三大主力在甘肃会宁会师,标志着长征胜利结束,南京解放于1949年4月23日,据此分析可知正确的先后顺序为②①③④,故选C。

20.【答案】C

【解析】蒋介石三次电邀毛泽东和谈,真实目的是为其准备内战赢得时间,同时他料定毛泽东不会参加和谈,则可以为其发动内战找到借口,毛泽东参加和谈,一方面是力争避免内战,和平建国;另一方面揭穿蒋介石假和平的阴谋。

21.【答案】(1)红军长;1936年;

意义:①粉碎了国民党反动派消灭红军的企图,

②保存了党和红军的基干力量,使革命转危为安。

(2)渡江战役;南京解放,国民党政权在中国大陆的统治结束。

(3)胜利的原因:①以毛泽东为首的党中央决策英明,领导正确。②人民解放军的英勇作战。③人民群众的积极配合。④解放区人民的大力支援。⑤国民党统治腐败,失去民心等。(任选两点)

【解析】(1)分析材料一诗词并结合所学知识可知,材料一反映的重大历史事件是长征。1936年红军三大主力胜利会师,标志着二万五千里长征胜利完成。红军长征的胜利,粉碎了国民党反动派消灭红军的企图,保存了党和红军的基干力量,使革命转危为安。同时也是世界军事革命史上的壮举。

(2)三大战役结束后,人民解放军乘胜追击,一直打到长江北岸。1949年4月20日,毛泽东和朱德向解放军下达进军的命令,等候在长江北岸的解放军百万雄狮,分三路渡江作战。国民党的长江防线顷刻崩溃。23日南京解放,统治中国22年的国民党政权垮台了,标志着国民党在大陆的统治结束。

(3)解放战争速胜的原因应从两方面回答:从中共方面说:有毛泽东和中国共产党的正确领导;有马克思列宁主义、毛泽东思想的理论指导,走由新民主主义向社会主义发展的道路;人民解放军的英勇作战;组成最广泛的革命统一战线;广大人民群众的积极支持等等。从国民党方面说:政治孤立,失去民心;军队厌战,士气低落;统治腐败,贪官横行;美援断绝,蒋桂分裂等。

22.【答案】(1)当时的照片、当事人日记、(本人口授或档案文字材料记录等,任选两条即可)

(2)起点是鸦片战争战败,(或者签订《南京条约》,英军占领南京);终点是人民解放军占领南京,国民党政权覆灭。

(3)1912年,南京大屠杀,说明日军侵略者对中华民族犯下的严重暴行之一。(或者说明日本侵略者惨绝人寰等,符合题意均可)

【解析】(1)第一手材料就是最直接的材料,当时的照片,日记,以及一些重要的物品都可以作为一手材料。

(2)根据材料一和图二可知,材料一指的是《南京条约》的签订,中国受屈辱的历史开始,图二是指1949年4月22日,人民解放军占领南京,结束了国民党22年的统治,国民党政权覆灭。

(3)材料二中“在那个元旦,“民国取代了帝国。”是指1912年元旦,中华民国建立,图三中的关键数字是“300000”

根据所学知识可知是抗战时期日本在南京屠杀了中国军民30多万人,说明了日军的残暴,是对中华民族犯下的罪行之一。

23.【答案】(1)和平谈判;消灭共产党领导的人民军队,为欺骗人民和赢得准备内战的时间。

(2)为了争取和平,揭露蒋介石的内战阴谋。

(3)签订《政府与中共代表会谈纪要》,即《双十协定》。没有实现。《双十协定》宣布必须坚决避免内战,但协定墨迹未干,蒋介石便进行了反革命部署。如1945年10月13日蒋介石给陆军总司令何应钦的密电。

【解析】蒋介石邀请毛泽东到重庆谈判的真正目的是欺骗人民和赢得准备内战的时间。毛泽东之所以去,是为争取国内和平,揭露蒋介石假和平、真内战的阴谋。最终双方签订了《双十协定》,宣布坚决避免内战,但从材料二蒋介石给何应钦的密电的内容我们可以看出,蒋介石进行了反革命部署,因此《双十协定》只不过是一纸空文,内战不可避免。

24.【答案】(1)1945;重庆。

(2)为了争取时间准备内战,也为了欺骗人民。

(3)为了尽一切可能争取国内和平,戳穿蒋介石假和平的阴谋。

(4)重庆谈判;签订了《双十协定》。

【解析】(1)材料一是蒋介石于1945年发给毛泽东的电文,材料中的“渝”是指重庆市;

(2)蒋介石要毛泽东赴渝的真实用意是为了争取时间准备内战,也为了欺骗人民。

(3)材料二中,毛泽东之所以会接受蒋介石的邀请,是为了尽一切可能争取国内和平,戳穿蒋介石假和平的阴谋。

(4)这次会晤史称重庆谈判,取得的结果是国共双方签署了《双十协定》。

25.【答案】(1)《南京条约》;中国开始沦为半殖民地半封建社会,它是中国近代史的开端。

(2)渡江战役。

(3)南京大屠杀、南京国民政府的成立。

【解析】(1)从材料一的内容看是南京条约的内容,对中国的影响也就是南京条约对中国的影响。

(2)材料二解读图片信息得出,该图片是南京解放的图片,结合所学知识知道,南京解放是1949年解放军发起渡江战役后,人民解放军攻克南京,推翻了国民党统治。

(3)第二次鸦片战争中开放南京等十口通商、南京大屠杀、南京国民政府成立等等。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹