第八单元《近代经济、社会生活与教育文化事业的发展》单元检测题(解析版)

文档属性

| 名称 | 第八单元《近代经济、社会生活与教育文化事业的发展》单元检测题(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 763.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-01-14 20:09:38 | ||

图片预览

文档简介

《近代经济、社会生活与教育文化事业的发展》单元检测题

一、选择题

1.《申报》记录了清末到民国近八十年间政治、军事、经济、文化、社会各方面的情况,具有很高的史料价值,被称为“中国近代史的百科全书”。想了解《申报》早期创办的历史,应该去( )

A. 广州 B. 上海 C. 北京 D. 南京

2.鸦片战争后,在上海等城市陆续出现了中文报纸,下图是中国著名报业家史量才于1912年秋天,以十二万元买下的当时已有几十年历史的《申报》,从此踏上办报之路。该报创办的时间是

A. 1840年 B. 1872年 C. 1895年 D. 1898年

3.1905年9月2日,清政府发布“上谕”,宣布“自丙午(1906年)科为始,所有乡会试一律停止。各省岁科考试亦即停止”。这说明( )

A. 清政府已实现教育普及

B. 清政府决意废除科举制

C. 新式教育遭到学子反对

D. 京师大学堂已停止招生

4.下列哪项不是交通通讯变化带来的影响( )

A. 丰富了人们的精神生活

B. 便于百姓之间的沟通

C. 利于信息的传达

D. 促进了商品的流通

5.20世纪30年代,在中国大地上传唱着《松花江上》、《义勇军进行曲》、《毕业歌》等歌曲,这些歌曲所反映的共同时代主题是( )

A. 歌颂祖国 B. 追求理想 C. 抨击时政 D. 抗日救亡

6.“我翻开历史一查,这历史没有年代。歪歪斜斜的每一页上都写着‘仁义道德’几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是‘吃人!’”这段文字的作者是( )

A. 陈独秀 B. 李大钊 C. 胡适 D. 鲁迅

7.他创作的歌曲成为中华人民共和国的国歌,“他”指的是

A. 冼星海 B. 徐悲鸿 C. 聂耳 D. 齐白石

8.徐悲鸿的作品充满了爱国主义情怀和对劳动人民的同情,表达了对民族危亡的忧愤和对光明解放的向往,以下属于他的作品是( )

A. 《愚公移山》 B. 《狂人日记》

C. 《海国图志》 D. 《黄河大合唱》

9.1907年生于江苏宜兴的报人徐铸成说:“在我幼年的江南穷乡僻壤,都是把《申报》和报纸当作同义语的。”由此可见《申报》

A. 是当时国内创办的唯一报纸

B. 是民国政府创办的官方报纸

C. 刊发的内容主要是商业广告

D. 是人们获取信息的重要来源

10.北京大学的爱国进步、民主科学的优良传统为振兴中华做出过巨大贡献。下列说法与北京大学历史相符的有

①前身是京师大学堂

②其建立是洋务运动的成果之一

③它是中国近代第一所国家建立的最高学府

④是新文化运动的发源地

A. ①③④ B. ①②③ C. ②③④ D. ①②③④

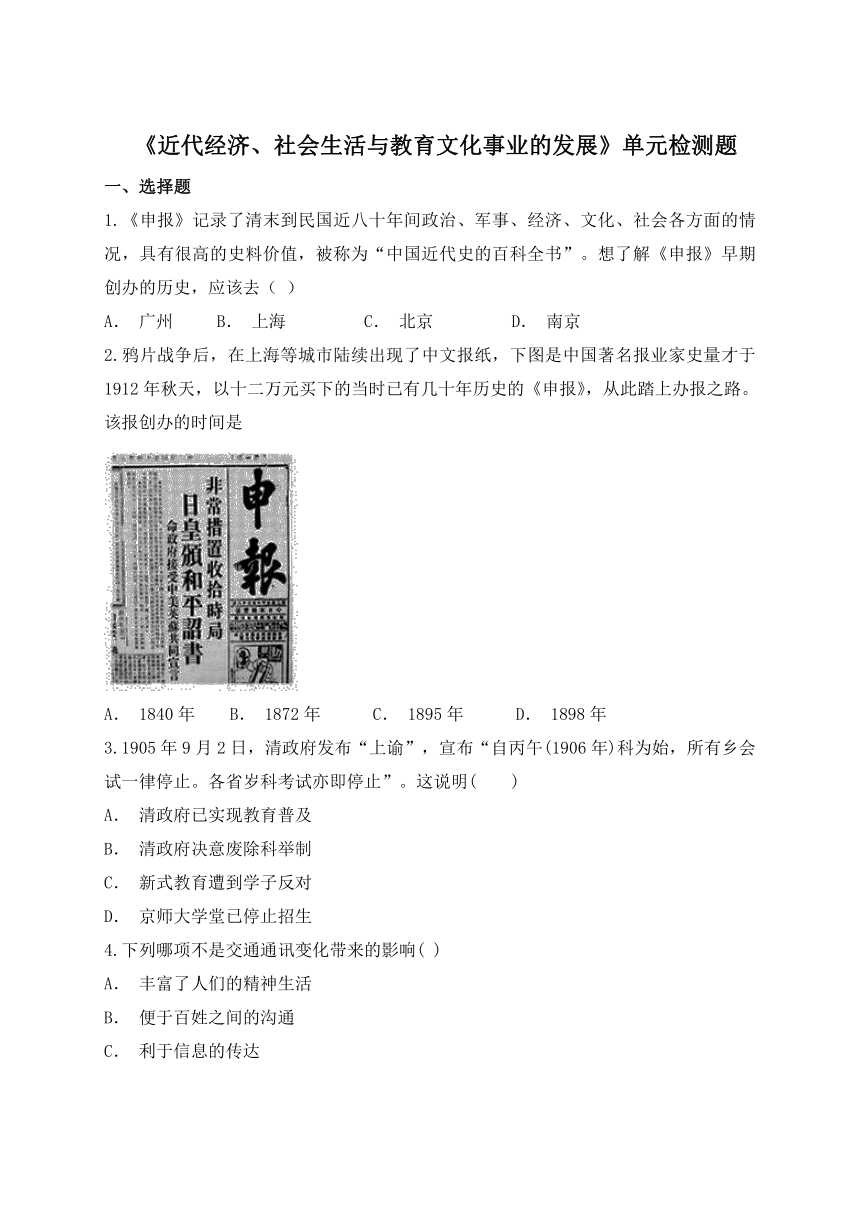

11.下图是民国初年民族工业资本分布状况统计图。从图中可看出这一时期民族工业发展的特点是( )

A. 轻工业发展迅速,重工业发展缓慢

B. 轻工业发展缓慢,重工业发展迅速

C. 轻工业和重工业按比例协调发展

D. 轻重工业地区分布不合理

12.我国现行教育分为小学教育、初中教育、高中教育和高等教育四个阶段,这是一种法定学制,任何单位或个人都不能随意增删。这种以教育法令形式公布并在全国实行的学制的做法开端于 ( )

A. 清政府颁布各级学堂章程

B. 新文化运动时

C. 戊戌变法的“新政”

D. 京师大学堂作为当时全国最高的教育行政机构作出的规定

13.二十世纪三四十年代,中华民族处在危亡关头,一批进步文学艺术家以此为背景创作了大量激励民族精神的文艺作品。下列作品,由音乐家冼星海创作的是( )

A. 《松花江上》 B. 《义勇军进行曲》

C. 《黄河大合唱》 D. 《李有才板话》

14.中国近代史是一部屈辱史,列强的坚船利炮带来了屈辱的条约。下列条约对近代中国民族工业的发展冲击最大的是( )

A. 《南京条约》 B. 《北京条约》 C. 《马关条约》 D. 《瑷珲条约》

15.小红同学就一位中国近代杰出人物给出以下三个提示。由此判断,该人物是( )

提示一:毛泽东评价其是中国文化革命的主将、中华民族精神的发扬人。

提示二:1918年5月,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。

提示三:著作以小说、杂文为主,其杂文语言犀利、辛辣,善于揭露当时社会的黑暗。

A. 鲁迅 B. 冼星海 C. 胡适 D. 魏源

16.20世纪三四十年代,当中华民族处在危亡关头,聂耳创作了大量的振奋民族精神的抗日救亡歌曲,其中包括( )

A. 《黄河大合唱》 B. 《大刀进行曲》

C. 《在太行山上》 D. 《义勇军进行曲》

17.中华民国成立后,愚昧落后的社会习俗逐渐得到改变。下列体现这一改变的是( )

A. 留辫 B. 称“先生” C. 缠足 D. 翎顶补服

18.创作《奔马图》来庆祝抗日战争胜利的是

A. 冼星海 B. 聂耳 C. 徐悲鸿 D. 侯德榜

19.近代交通工具的传入对中国造成的影响有( )

①使人们的出行速度大大加快

②极大地促进了商品的流通

③废止了旧的交通方式

④便利了外国列强对中国的掠夺

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①③④

20.小赵同学搜索下列关键词“状元、实业救国、大生纱厂”。他要搜索的人物应该是( )

A. 林则徐 B. 张謇 C. 张之洞 D. 詹天佑

二、非选择题

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校。

——梁启超《变法通议》

材料二1905年9月2日,清廷正式颁发上谕废除科举。同年清廷下令设立学部,在全国遍设 新式学堂,制定《重订各级学堂章程》,统一规定全国各地学堂的学制,学堂兼学中学与西学。同 时选派留学生出国和鼓励自费出洋,学成归国,经考核均授予功名。

——王宪明蔡乐苏《中国近现代史述要》

材料三1912年,中华民国南京临时政府任用蔡元培为教育总长。蔡元培提出用国民教育、实 利教育、公民道德教育、世界观教育和美感教育,取代前清学部提出的忠君、尊孔、尚公、尚武、尚 实的教育方针,临时政府还颁布了《普通教育暂行办法》,规定各级学堂一律改称学校,监督、堂长 改称校长;教科书必须“合乎共和国国民的宗旨”,清朝学部颁布的教科书一律禁用; "小学废止读 经等。

——白寿彝《中国通史?近代后编(下)》

(1)材料一中,梁启超如何看待教育的重要性?列举“百日维新”中关于文化教育方面的主要措施。

(2)根据材料二,概括晚清政府的教育改革措施。

(3)根据材料三并结合所学知识,简要分析南京临时政府教育改革的进步意义。

22.阅读材料,回答问题。

材料一

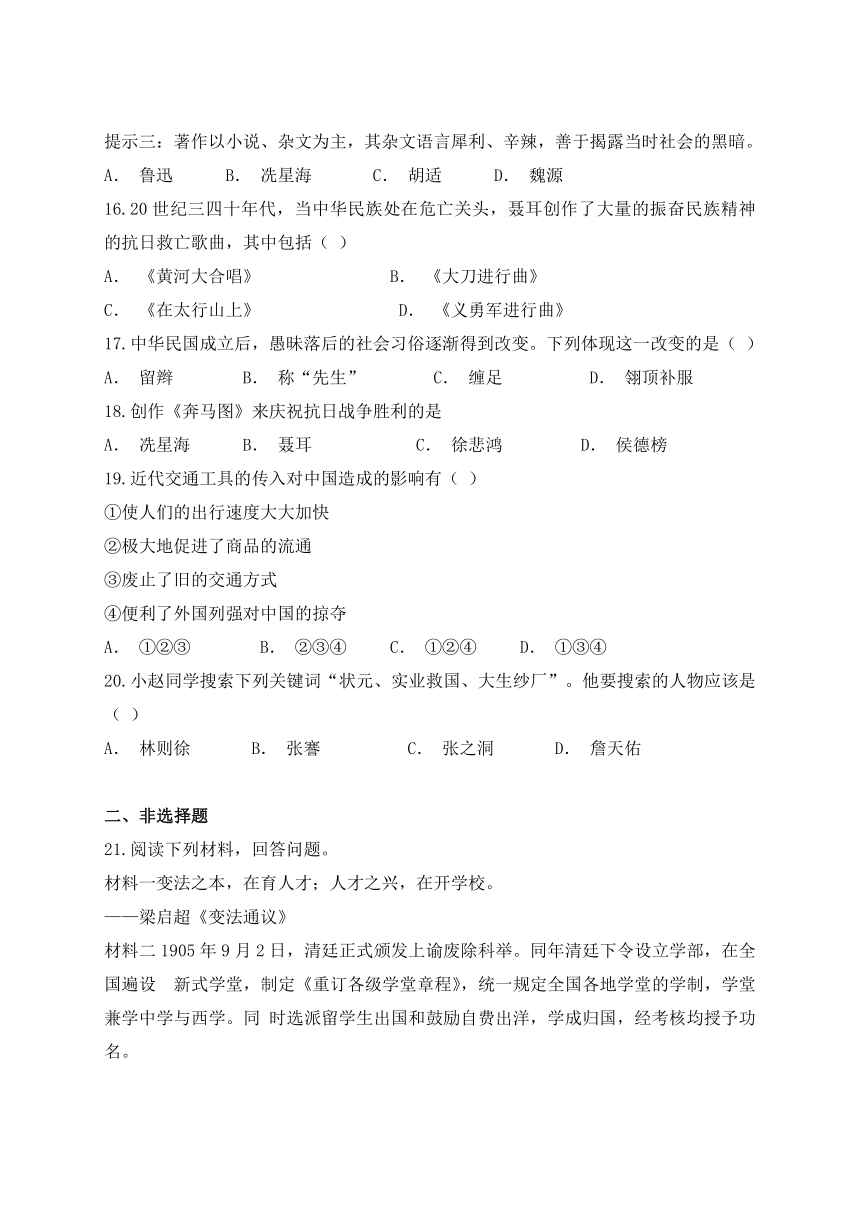

下图是我国近代民族资本主义工业发展趋势示意图,图中横坐标表示其阶段特征,纵坐标表示时间。

材料二

当时由于帝制倾覆,共和告成,人们在政治上和思想上获得了一次大解放。……例如,对清政府统治者当年强迫汉人接受的发辫,大多数人都主张剪去,并且认为“不剪发不算革命”“也不算时髦”,因此谁若继续留辫子,便为社会舆论所不齿……在服饰上,“一切前清官爵命服及袍褂、礼服、翎顶、朝珠,一概束之高阁”,人们穿衣“务趋时髦”。

——王文泉等主编《中国近代史》(1840—1949年)

(1)19世纪末,江苏南通出现了一位状元实业家,他是谁?请举出他创办的一个企业。

(2)1912—1919年民族工业出现了大发展,请从国内和国际两方面分析其原因。

(3)造成1937—1949年民族工业持续下滑的原因有哪些?

(4)中国近代民族工业总的来说是比较落后的。结合上述分析,你认为最重要的原因是什么。

(5)根据材料二,概要指出当时中国人的生活习俗发生了哪些重要变化?根据材料,并结合所学知识,分析导致上述变化的重要原因。

23.掌握历史学习和研究方法是提高学习效率的前提。

方法一学会看历史地图并制作完成年代尺

(1)判断以上三幅历史地图所反映的历史事件,并将事件名称填写在年代尺的空白处。

方法二分析史料得出结论

材料一

材料二 电灯、自来水初出现时,上海市民曾十分恐惧,担心用电会“遭雷殛(诛,杀死)”……后来则非常欢迎电灯,称其“赛月亮”,“颇便行人”;开始市民“谓(自来)水有毒质,饮之有毒,相戒不用”,后来则“通装水管,饮濯(洗)称便”。

——冯天瑜《中华文化史》

材料三

(2)结合材料和所学,模仿示例,任选一则史料进行分析。

方法三辨析观点,并用历史学科语言表达

(3)八年级同学在课上讨论一位中国近代史上的著名人物。你认为他们最有可能讨论的是谁?这三位同学的观点都正确吗?结合所学,阐述理由。

24.读下图结合所学知识回答问题:

请回答:

(1)图一的报纸创刊于哪一年?创办地点在哪里?它主要刊载什么内容?

(2)图二是近代中国历史最长、规模最大文化出版机构,它的名字是什么?在当时该出版机构主要出版什么书籍?

(3)今天你用的哪一种工具书是图二这一出版机构出版的?

(4)以上大众传媒的发展产生什么影响?

25.近代以来,随着中国自然经济的逐渐解体,民族工业逐步产生和发展起来。请阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一

(1)请将材料一中的示意图补充完整。

(2)甲午战争后所签订的《马关条约》中哪一条款不利于中国民族工业的发展?在此背景下,张謇提出什么口号并创办大生纱厂等企业使中国民族工业得到初步发展?

(3)中国民族工业进入“黄金时代”出现“短暂春天”的原因有哪些?

材料二

(4)结合材料二和所学知识,分析近代中国民族工业发展的特点。

(5)综上所述,你认为近代中国民族工业曲折发展的根本原因是什么?

答案解析

1.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,1872年在上海创办的《申报》是当时最著名的中文报纸。《申报》刊载新闻、评论等内容,还有广告。报纸成为人们获取信息、了解社会的主要传媒工具,人们可以通过报纸了解到国内外发生的重大事件。由此可知,想了解《申报》早期创办的历史,应该去上海。故B符合题意;广州、北京、南京与《申报》的创办无关,故ACD不符合题意。故选B。

2.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,1872年,《申报》在上海创刊,它是中国近代第一份商业性报纸。《申报》是旧中国历史最长、影响最大的一份报纸。《申报》创办时间与1840年、1895年、1898年无关。故B符合题意,ACD不符合题意,故选B。

3.【答案】B

【解析】本题考查中国近代的教育改革的相关内容。材料中的“各省岁科考试”所指的是从隋唐时期开始的科举考试,“亦即停止”指的是1905年清政府下令废除科举制,这是清政府迫于形势,拟定的《奏定学堂章程》里宣布的内容,说明在中国存在了一千三百多年的科举制度从此不存在了。故选B。

4.【答案】A

【解析】结合所学知识可知,丰富了人们的精神生活,是指人们的精神文化生活,属于精神文化的范畴,不是交通通讯变化带来的影响;而选项B人们之间沟通、选项C信息的传达、选项D商品的流通都与交通通讯变化相关;因此不是交通通讯变化带来的影响的是选项A,故选A。

5.【答案】D

【解析】根据所学可知,《松花江上》反映的是1931年九一八事变后,日本占领东三省的史实;《义勇军进行曲》、《毕业歌》创作于抗日战争期间,所以三首歌曲都与抗日救亡的抗日战争有关,D项符合题意;ABC三项的主题均与题干歌曲的创作背景和时代主题无关,故选D。

6.【答案】D

【解析】上述这段文字出自鲁迅的《狂人日记》,故选D。

7.【答案】C

【解析】20世纪三四十年代,中华民族在危亡关头,人民音乐家聂耳和冼星海他们投身于抗日的洪流中,以他们的音乐才能,创作了大量振奋民族精神的救亡歌曲。聂耳的代表作是《义勇军进行曲》,这首歌极大地激发了中华民族的抗战意志,后成为中华人民共和国的国歌。ABD不符合题意,故选C。

8.【答案】A

【解析】《愚公移山》:是徐悲鸿的作品。徐悲鸿先生曾画过三幅《愚公移山》,均是在1940年左右抗战时期创作的。所以答案选A。

9.【答案】D

【解析】根据题干信息“把《申报》和报纸当作同义语的”,结合所学知识可知,报纸成为人们获取信息,了解社会的主要传媒工具,人们可以通过报纸了解到国内外发生的重大事件,从报纸上寻找对自己有用的信息等;因此只有选项D符合题意,故选D。

10.【答案】A

【解析】依据所学知识可知,北京大学的前身是京师大学堂,1912年改名为北京大学,它是1898年戊戌变法时期创办的中国近代第一所国家建立的最高学府,创建于北京。新文化运动的发源地也是北京。所以①③④表述正确,符合题意。故选A。

11.【答案】A

【解析】图示中反映了民国初年民族工业资本分布状况,可看到的是行业分布不平衡,即轻工业发展迅速,重工业发展缓慢,A项正确,D项不正确;B、C本身不正确,排除。故选A项。

12.【答案】A

【解析】依据所学知识可知,1903年清政府颁布的《奏定学堂章程》将整个教育分为初等和高等小学堂、中学堂、高等学堂三级。是中国近代由国家颁布的第一个在全国范围内实行推行的系统学制,是清末民初新式教育体制的主要依据,在中国近代教育学史上产生过重大影响。故选A。

13.【答案】C

【解析】根据题干信息“音乐家冼星海创作的”,结合所学知识可知,《黄河大合唱》是人民音乐家冼星海最重要,也是中国近代史上影响力最大的一部交响乐代表作,它被誉为中华儿女爱国救亡的号角,伟大祖国的音乐史诗。因此只有选项C符合题意,故选C。

14.【答案】C

【解析】《马关条约》中规定:允许日本在中国开设工厂,这条对中国危害是最大的。因为:这个条款反映了帝国主义资本输出,加快了中国小农经济的崩溃,也同时也引起了帝国主义瓜分中国的狂潮,反映了帝国主义分割世界的侵略要求,严重阻碍了中国民族资本主义的发展。故选C。

15.【答案】A

【解析】

16.【答案】D

【解析】本题考查聂耳的作品。结合所学知识可知,20世纪三四十年代,当中华民族处在危亡关头的时候,聂耳创作了大量的振奋民族精神的抗日救亡歌曲。《义勇军进行曲》就是田汉作词,聂耳作曲的抗日救亡歌曲。AC是冼星海的作品,B是麦新的作品,ABC不符合题意,故选D。

17.【答案】B

【解析】民国时期,我国社会习俗的变迁主要表现在:强令男子剪辫,女子停止缠足,用新式的礼服代替过去的翎顶补服,用文明简单的鞠躬、握手礼代替有损人格的跪拜礼,用“先生”“君”等平等的称呼代替“老爷”“大人”之类的称谓。四个选项中A、C、D三项都是民国政府所废除的习俗。故答案选B。

18.【答案】C

【解析】依据所学知识可知,创作《奔马图》的是画家徐悲鸿。AB项是音乐家;D项是科学家,发明了侯氏制碱法。故选C。

19.【答案】C

【解析】从两个方面理解近代交通工具的传入对中国造成的影响。积极方面:使人们的出行速度大大加快、极大地促进了商品的流通;消极方面:便利了外国列强对中国的掠夺。而近代交通工具的传入并不意味着废止了旧的交通方式,特别是在广大农村地区,排除B。所以应选C。

20.【答案】B

【解析】张謇是1894年科举考试的状元,他抱着实业救国的志向,回家乡南通创办了大生纱厂,故选B。

21.【答案】(1)发展教育,培养人才是振兴国家的根本。创办京师大学堂等新式学校,废除科举考试的八股 文,翻译西方书籍,传播新思想等。

(2)废除科举考试制度;建立新式教育体制;鼓励学生出国留学等。

(3)有利于新思想传播,有利于文化科学知识的普及;培养了实用型人才;打击了封建思想等。

【解析】(1)根据材料一“变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校。”意思是变法的根本在于培育人才,要使人才兴盛则需要开办学校。可知梁启超认为发展教育,培养人才是振兴国家的根本;根据所学可知,1898年6月11日清政府颁布“明定国是”诏书,宣布实行变法,主要内容有:开办新式学堂培养人才,创办京师大学堂等新式学校,废除科举考试的八股文,翻译西方书籍,传播新思想;创办报刊,开放言论等。

(2)依据材料二“1905年9月2日,清廷正式颁发上谕废除科举。”得出晚清政府的改革措施:废除科举考试制度;由“同年清廷下令设立学部,在全国遍设 新式学堂,制定《重订各级学堂章程》,统一规定全国各地学堂的学制,学堂兼学中学与西学。” 得出晚清政府的改革措施:建立新式教育体制;“同时选派留学生出国和鼓励自费出洋,学成归国,经考核均授予功名。” 得出晚清政府的改革措施:鼓励学生出国留学等。

(3)依据材料“蔡元培提出用国民教育、实利教育、公民道德教育、世界观教育和美感教育,取代前清学部提出的忠君、尊孔、尚公、尚武、尚实的教育方针”,“教科书必须‘合乎共和国国民的宗旨’,清朝学部颁布的教科书一律禁用;小学废止读经等”,结合所学,南京临时政府成立后采取了一系列教育改革,有利于新思想传播,有利于文化科学知识的普及;培养了实用型人才;打击了封建思想等。

22.【答案】(1)张謇。大生纱厂。

(2)国内:辛亥革命后,中华民国临时政府颁布了一系列奖励发展实业的法令,实业团体纷纷涌现,人们竞相投资设厂,海外华侨也归国创业。

国际:帝国主义列强忙于第一次世界大战,暂时放松了对中国的经济侵略和掠夺。

(3)日本帝国主义侵华;国民党发动内战;帝国主义和封建主义的压迫,官僚资本主义的摧残。

(4)中国近代民族工业受到帝国主义、封建主义和官僚资本主义三座大山的压迫。

(5)剪发辫,易服饰。原因:辛亥革命推翻了封建专制统治,中华民国临时政府成立并颁发了许多法令;民主共和观念深入人心等。

【解析】(1)依据所学可知,张謇是清末状元,随着《马关条约》的签订,外国纷纷在中国开办工厂,帝国主义对中国进行经济剥削和压迫,张謇感到要挽救国家危亡,就要发展工商业,他主动放弃高官厚禄,毅然回乡创办企业,提出“实业救国”,创办了大生纱厂,推动了民族工业的发展。

(2)依据所学可知,1912—1919年民族工业出现了大发展,因为辛亥革命后,中华民国临时政府颁布了一系列奖励发展实业的法令,实业团体纷纷涌现,人们竞相投资设厂,海外华侨也归国创业,帝国主义列强忙于第一次世界大战,暂时放松了对中国的经济侵略和掠夺,促进了民族工业的发展。

(3)依据所学可知, 1937—1949年,帝国主义卷土重来,特别是日本帝国主义的侵略,使民族工业再度受挫,抗战胜利后,由于国民党发动内战和官僚资本主义的压迫,,民族工业持续下滑。

(4)依据所学可知,中国近代民族工业总的来说是比较落后,最重要的原因是中国近代民族工业受到帝国主义、封建主义和官僚资本主义三座大山的压迫,使得民族工业也没有得到很好的恢复。

(5)根据材料二“不剪发不算革命”“也不算时髦”,因此谁若继续留辫子,便为社会舆论所不齿……在服饰上,“一切前清官爵命服及袍褂、礼服、翎顶、朝珠,一概束之高阁”,人们穿衣“务趋时髦”的信息可知,当时中国人的生活习俗发生的重要变化是剪发辫,易服饰。这写习俗的变化是因为辛亥革命推翻了封建专制统治,中华民国临时政府成立并颁发了许多法令;民主共和观念深入人心。

23.【答案】(1)

(2)

(3)人物:孙中山。

甲、丙同学的观点正确,乙同学的观点有错误。

理由:孙中山以三民主义为指导思想领导辛亥革命,推翻了清王朝,建立中华民国,颁布《中华民国临时约法》,并领导一系列革命斗争,以维护革命成果,反对北洋政府的独裁统治,他是中国近代民主革命的先行者。《中华民国约法》是袁世凯颁布的维护专制统治的法案,与孙中山无关。

【解析】(1)根据地图一中地名“天京”和“三河”可知,这是太平天国运动期间1853年,占领南京,改为天京,定都天京;三河是天平天国后期三河镇大捷发生地。其他地点,如青浦和慈溪也与太平天国后期的战役发生地,太平天国的时间是1851年到1864年,故第一空应填太平天国运动;根据地图二和所学可知,地图中提到北京天安门开始的学生游行示威,以及火烧赵家楼曹汝霖住宅,由此可知,此事件指的是1919年的五四运动,故第二空应填五四运动;根据地图三可知,辽沈、平津和淮海战役是1948年9也到1949年1月期间进行的三大战役,第三空应填入三大战役;

(2)材料二描述的是可知,“十分恐惧,担心用电会“遭雷殛”“谓(自来)水有毒质,饮之有毒,相戒不用”说明了市民对电灯和自来水的恐惧,而后的变化说明人们开始接受电灯和自来水,结论是人们的生活方式因为新事物的传入发生了改变,观念也随之改变;材料三中军警为行人剪辫子,这反映的是民国政府下发了剪辫子的强令,辫子是旧时代的产物,由此可以得出结论,革除旧社会的风俗习惯是时代发展的要求。

(3)第一小问,根据题干可知,“三民主义”、“伟大的民主革命先行者”、《中华民国约法》均与辛亥革命有关,而辛亥革命的领导人是孙中山,由此可知,讨论的人物是孙中山;第二小问,根据所学可知,甲、丙同学的观点正确,乙同学的观点有错误。孙中山把中国同盟国的纲领阐发为“三民主义”,并将其作为指导革命的思想;说孙中山是伟大的民主革命先行者的原因是他最先提出只有通过革命推翻清朝封建专制统治,才能救中国;并且首先创立的资产阶级革命团体兴中会,其后又组建中国同盟会,领导广州起义,辛亥革命,建立中华民国,领导二次革命,护国战争等一系列革命活动。孙中山颁布的具有资产阶级宪法性质的法律是《中华民国临时约法》,《中华民国约法》是袁世凯颁布的。

24.【答案】(1)《申报》创办于1872年;上海;主要内容:新闻、评论、广告等.

(2)商务印书馆;主要出版当时使用的课本和字典.

(3)现代汉语词典等.

(4)丰富了人们的文化生活、对人们思想观念的变化产生了巨大影响.

【解析】(1)根据图一结合所学知识可知,1872年,在上海创办的《申报》是当时最著名的中文报纸。《申报》刊载新闻、评论等内容,还有广告,内容涉及社会、政治、经济、文化等各个方面,堪称中国近代一部“百科全书”式近代化商业性的报刊。

(2)根据图二及文字“是近代中国历史最长、规模最大文化出版机构”可知,这是商务印书馆;1897年在上海创办的商务印书馆,是近代中国历史最长、规模最大文化出版机构,当时使用的课本和字典很多是由它出版的。

(3)依据所学知识可知,今天我们使用的现代汉语词典等就是商务印书馆出版的。

(4)依据所学知识可知,大众传媒的发展产生的影响是:报纸和印书馆等大众传媒的发展,丰富了人们的文化生活、对人们思想观念的变化产生了巨大影响。

25.【答案】(1)①洋务运动;②甲午中日战争;③第一次世界大战

(2)允许日本在中国开设工厂;“实业救国”。

(3)辛亥革命后:中华民国政府颁布一系列发展实业的法令,各种实业团体涌现,掀起发展实业的热潮。第一次世界大战期间:西方列强忙于欧洲战事,暂时放松了对中国的经济侵略。

(4)虽有长足发展,但总体比较落后;资金少,规模小,技术差;主要集中在轻工业部门,重工业基础极为薄弱;地区分布极不平衡,主要集中在上海、武汉等沿海沿江的大城市。

(5)是由近代中国半殖民地半封建社会的性质决定的。

【解析】(1)依据所学可知,洋务运动促进了民族资本主义工业的产生和发展,是中国近代化的开端,甲午中日战争后,允许外国在中国开办工厂,张謇深感要挽回中国的利益,必须发展本国工商业,他提出了“实业救国”,客观上刺进了中国民族工业的发展,尤其是第一次世界大战期间,帝国主义忙于战争,暂时了放松了对民族资本主义的压迫,民族资本主义发展进入黄金时代。

(2)依据所学可知,甲午战争后,签订的《马关条约》,允许外国在中国开办工厂,不利于中国民族工业的发展,在此背景下,张謇深感要挽回中国的利益,必须发展本国工商业,他提出了“实业救国”的口号,并创办大生纱厂等企业,使中国民族工业得到初步发展。

(3)依据所学可知,辛亥革命后,中华民国政府颁布一系列发展实业的法令,各种实业团体涌现,掀起发展实业的热潮,第一次世界大战期间:西方列强忙于欧洲战事,暂时放松了对中国的经济侵略,民族资本主义发展进入黄金时代。

(4)依据材料二的图片信息,结合所学知识可知,民族工业虽有长足发展,但总体比较落后;资金少,规模小,技术差;而且主要集中在轻工业部门,重工业基础极为薄弱;地区分布极不平衡,主要集中在上海、武汉等沿海沿江的大城市。

(5)综上所述的内容,结合所学可知,由于近代中国半殖民地半封建社会的性质,近代中国民族工业曲折发展,并存在着严重的不平衡性,重工业基础极为薄弱,不改变半殖民地半封建的社会性质,这种状况很难改变。

一、选择题

1.《申报》记录了清末到民国近八十年间政治、军事、经济、文化、社会各方面的情况,具有很高的史料价值,被称为“中国近代史的百科全书”。想了解《申报》早期创办的历史,应该去( )

A. 广州 B. 上海 C. 北京 D. 南京

2.鸦片战争后,在上海等城市陆续出现了中文报纸,下图是中国著名报业家史量才于1912年秋天,以十二万元买下的当时已有几十年历史的《申报》,从此踏上办报之路。该报创办的时间是

A. 1840年 B. 1872年 C. 1895年 D. 1898年

3.1905年9月2日,清政府发布“上谕”,宣布“自丙午(1906年)科为始,所有乡会试一律停止。各省岁科考试亦即停止”。这说明( )

A. 清政府已实现教育普及

B. 清政府决意废除科举制

C. 新式教育遭到学子反对

D. 京师大学堂已停止招生

4.下列哪项不是交通通讯变化带来的影响( )

A. 丰富了人们的精神生活

B. 便于百姓之间的沟通

C. 利于信息的传达

D. 促进了商品的流通

5.20世纪30年代,在中国大地上传唱着《松花江上》、《义勇军进行曲》、《毕业歌》等歌曲,这些歌曲所反映的共同时代主题是( )

A. 歌颂祖国 B. 追求理想 C. 抨击时政 D. 抗日救亡

6.“我翻开历史一查,这历史没有年代。歪歪斜斜的每一页上都写着‘仁义道德’几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是‘吃人!’”这段文字的作者是( )

A. 陈独秀 B. 李大钊 C. 胡适 D. 鲁迅

7.他创作的歌曲成为中华人民共和国的国歌,“他”指的是

A. 冼星海 B. 徐悲鸿 C. 聂耳 D. 齐白石

8.徐悲鸿的作品充满了爱国主义情怀和对劳动人民的同情,表达了对民族危亡的忧愤和对光明解放的向往,以下属于他的作品是( )

A. 《愚公移山》 B. 《狂人日记》

C. 《海国图志》 D. 《黄河大合唱》

9.1907年生于江苏宜兴的报人徐铸成说:“在我幼年的江南穷乡僻壤,都是把《申报》和报纸当作同义语的。”由此可见《申报》

A. 是当时国内创办的唯一报纸

B. 是民国政府创办的官方报纸

C. 刊发的内容主要是商业广告

D. 是人们获取信息的重要来源

10.北京大学的爱国进步、民主科学的优良传统为振兴中华做出过巨大贡献。下列说法与北京大学历史相符的有

①前身是京师大学堂

②其建立是洋务运动的成果之一

③它是中国近代第一所国家建立的最高学府

④是新文化运动的发源地

A. ①③④ B. ①②③ C. ②③④ D. ①②③④

11.下图是民国初年民族工业资本分布状况统计图。从图中可看出这一时期民族工业发展的特点是( )

A. 轻工业发展迅速,重工业发展缓慢

B. 轻工业发展缓慢,重工业发展迅速

C. 轻工业和重工业按比例协调发展

D. 轻重工业地区分布不合理

12.我国现行教育分为小学教育、初中教育、高中教育和高等教育四个阶段,这是一种法定学制,任何单位或个人都不能随意增删。这种以教育法令形式公布并在全国实行的学制的做法开端于 ( )

A. 清政府颁布各级学堂章程

B. 新文化运动时

C. 戊戌变法的“新政”

D. 京师大学堂作为当时全国最高的教育行政机构作出的规定

13.二十世纪三四十年代,中华民族处在危亡关头,一批进步文学艺术家以此为背景创作了大量激励民族精神的文艺作品。下列作品,由音乐家冼星海创作的是( )

A. 《松花江上》 B. 《义勇军进行曲》

C. 《黄河大合唱》 D. 《李有才板话》

14.中国近代史是一部屈辱史,列强的坚船利炮带来了屈辱的条约。下列条约对近代中国民族工业的发展冲击最大的是( )

A. 《南京条约》 B. 《北京条约》 C. 《马关条约》 D. 《瑷珲条约》

15.小红同学就一位中国近代杰出人物给出以下三个提示。由此判断,该人物是( )

提示一:毛泽东评价其是中国文化革命的主将、中华民族精神的发扬人。

提示二:1918年5月,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。

提示三:著作以小说、杂文为主,其杂文语言犀利、辛辣,善于揭露当时社会的黑暗。

A. 鲁迅 B. 冼星海 C. 胡适 D. 魏源

16.20世纪三四十年代,当中华民族处在危亡关头,聂耳创作了大量的振奋民族精神的抗日救亡歌曲,其中包括( )

A. 《黄河大合唱》 B. 《大刀进行曲》

C. 《在太行山上》 D. 《义勇军进行曲》

17.中华民国成立后,愚昧落后的社会习俗逐渐得到改变。下列体现这一改变的是( )

A. 留辫 B. 称“先生” C. 缠足 D. 翎顶补服

18.创作《奔马图》来庆祝抗日战争胜利的是

A. 冼星海 B. 聂耳 C. 徐悲鸿 D. 侯德榜

19.近代交通工具的传入对中国造成的影响有( )

①使人们的出行速度大大加快

②极大地促进了商品的流通

③废止了旧的交通方式

④便利了外国列强对中国的掠夺

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①③④

20.小赵同学搜索下列关键词“状元、实业救国、大生纱厂”。他要搜索的人物应该是( )

A. 林则徐 B. 张謇 C. 张之洞 D. 詹天佑

二、非选择题

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校。

——梁启超《变法通议》

材料二1905年9月2日,清廷正式颁发上谕废除科举。同年清廷下令设立学部,在全国遍设 新式学堂,制定《重订各级学堂章程》,统一规定全国各地学堂的学制,学堂兼学中学与西学。同 时选派留学生出国和鼓励自费出洋,学成归国,经考核均授予功名。

——王宪明蔡乐苏《中国近现代史述要》

材料三1912年,中华民国南京临时政府任用蔡元培为教育总长。蔡元培提出用国民教育、实 利教育、公民道德教育、世界观教育和美感教育,取代前清学部提出的忠君、尊孔、尚公、尚武、尚 实的教育方针,临时政府还颁布了《普通教育暂行办法》,规定各级学堂一律改称学校,监督、堂长 改称校长;教科书必须“合乎共和国国民的宗旨”,清朝学部颁布的教科书一律禁用; "小学废止读 经等。

——白寿彝《中国通史?近代后编(下)》

(1)材料一中,梁启超如何看待教育的重要性?列举“百日维新”中关于文化教育方面的主要措施。

(2)根据材料二,概括晚清政府的教育改革措施。

(3)根据材料三并结合所学知识,简要分析南京临时政府教育改革的进步意义。

22.阅读材料,回答问题。

材料一

下图是我国近代民族资本主义工业发展趋势示意图,图中横坐标表示其阶段特征,纵坐标表示时间。

材料二

当时由于帝制倾覆,共和告成,人们在政治上和思想上获得了一次大解放。……例如,对清政府统治者当年强迫汉人接受的发辫,大多数人都主张剪去,并且认为“不剪发不算革命”“也不算时髦”,因此谁若继续留辫子,便为社会舆论所不齿……在服饰上,“一切前清官爵命服及袍褂、礼服、翎顶、朝珠,一概束之高阁”,人们穿衣“务趋时髦”。

——王文泉等主编《中国近代史》(1840—1949年)

(1)19世纪末,江苏南通出现了一位状元实业家,他是谁?请举出他创办的一个企业。

(2)1912—1919年民族工业出现了大发展,请从国内和国际两方面分析其原因。

(3)造成1937—1949年民族工业持续下滑的原因有哪些?

(4)中国近代民族工业总的来说是比较落后的。结合上述分析,你认为最重要的原因是什么。

(5)根据材料二,概要指出当时中国人的生活习俗发生了哪些重要变化?根据材料,并结合所学知识,分析导致上述变化的重要原因。

23.掌握历史学习和研究方法是提高学习效率的前提。

方法一学会看历史地图并制作完成年代尺

(1)判断以上三幅历史地图所反映的历史事件,并将事件名称填写在年代尺的空白处。

方法二分析史料得出结论

材料一

材料二 电灯、自来水初出现时,上海市民曾十分恐惧,担心用电会“遭雷殛(诛,杀死)”……后来则非常欢迎电灯,称其“赛月亮”,“颇便行人”;开始市民“谓(自来)水有毒质,饮之有毒,相戒不用”,后来则“通装水管,饮濯(洗)称便”。

——冯天瑜《中华文化史》

材料三

(2)结合材料和所学,模仿示例,任选一则史料进行分析。

方法三辨析观点,并用历史学科语言表达

(3)八年级同学在课上讨论一位中国近代史上的著名人物。你认为他们最有可能讨论的是谁?这三位同学的观点都正确吗?结合所学,阐述理由。

24.读下图结合所学知识回答问题:

请回答:

(1)图一的报纸创刊于哪一年?创办地点在哪里?它主要刊载什么内容?

(2)图二是近代中国历史最长、规模最大文化出版机构,它的名字是什么?在当时该出版机构主要出版什么书籍?

(3)今天你用的哪一种工具书是图二这一出版机构出版的?

(4)以上大众传媒的发展产生什么影响?

25.近代以来,随着中国自然经济的逐渐解体,民族工业逐步产生和发展起来。请阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一

(1)请将材料一中的示意图补充完整。

(2)甲午战争后所签订的《马关条约》中哪一条款不利于中国民族工业的发展?在此背景下,张謇提出什么口号并创办大生纱厂等企业使中国民族工业得到初步发展?

(3)中国民族工业进入“黄金时代”出现“短暂春天”的原因有哪些?

材料二

(4)结合材料二和所学知识,分析近代中国民族工业发展的特点。

(5)综上所述,你认为近代中国民族工业曲折发展的根本原因是什么?

答案解析

1.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,1872年在上海创办的《申报》是当时最著名的中文报纸。《申报》刊载新闻、评论等内容,还有广告。报纸成为人们获取信息、了解社会的主要传媒工具,人们可以通过报纸了解到国内外发生的重大事件。由此可知,想了解《申报》早期创办的历史,应该去上海。故B符合题意;广州、北京、南京与《申报》的创办无关,故ACD不符合题意。故选B。

2.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,1872年,《申报》在上海创刊,它是中国近代第一份商业性报纸。《申报》是旧中国历史最长、影响最大的一份报纸。《申报》创办时间与1840年、1895年、1898年无关。故B符合题意,ACD不符合题意,故选B。

3.【答案】B

【解析】本题考查中国近代的教育改革的相关内容。材料中的“各省岁科考试”所指的是从隋唐时期开始的科举考试,“亦即停止”指的是1905年清政府下令废除科举制,这是清政府迫于形势,拟定的《奏定学堂章程》里宣布的内容,说明在中国存在了一千三百多年的科举制度从此不存在了。故选B。

4.【答案】A

【解析】结合所学知识可知,丰富了人们的精神生活,是指人们的精神文化生活,属于精神文化的范畴,不是交通通讯变化带来的影响;而选项B人们之间沟通、选项C信息的传达、选项D商品的流通都与交通通讯变化相关;因此不是交通通讯变化带来的影响的是选项A,故选A。

5.【答案】D

【解析】根据所学可知,《松花江上》反映的是1931年九一八事变后,日本占领东三省的史实;《义勇军进行曲》、《毕业歌》创作于抗日战争期间,所以三首歌曲都与抗日救亡的抗日战争有关,D项符合题意;ABC三项的主题均与题干歌曲的创作背景和时代主题无关,故选D。

6.【答案】D

【解析】上述这段文字出自鲁迅的《狂人日记》,故选D。

7.【答案】C

【解析】20世纪三四十年代,中华民族在危亡关头,人民音乐家聂耳和冼星海他们投身于抗日的洪流中,以他们的音乐才能,创作了大量振奋民族精神的救亡歌曲。聂耳的代表作是《义勇军进行曲》,这首歌极大地激发了中华民族的抗战意志,后成为中华人民共和国的国歌。ABD不符合题意,故选C。

8.【答案】A

【解析】《愚公移山》:是徐悲鸿的作品。徐悲鸿先生曾画过三幅《愚公移山》,均是在1940年左右抗战时期创作的。所以答案选A。

9.【答案】D

【解析】根据题干信息“把《申报》和报纸当作同义语的”,结合所学知识可知,报纸成为人们获取信息,了解社会的主要传媒工具,人们可以通过报纸了解到国内外发生的重大事件,从报纸上寻找对自己有用的信息等;因此只有选项D符合题意,故选D。

10.【答案】A

【解析】依据所学知识可知,北京大学的前身是京师大学堂,1912年改名为北京大学,它是1898年戊戌变法时期创办的中国近代第一所国家建立的最高学府,创建于北京。新文化运动的发源地也是北京。所以①③④表述正确,符合题意。故选A。

11.【答案】A

【解析】图示中反映了民国初年民族工业资本分布状况,可看到的是行业分布不平衡,即轻工业发展迅速,重工业发展缓慢,A项正确,D项不正确;B、C本身不正确,排除。故选A项。

12.【答案】A

【解析】依据所学知识可知,1903年清政府颁布的《奏定学堂章程》将整个教育分为初等和高等小学堂、中学堂、高等学堂三级。是中国近代由国家颁布的第一个在全国范围内实行推行的系统学制,是清末民初新式教育体制的主要依据,在中国近代教育学史上产生过重大影响。故选A。

13.【答案】C

【解析】根据题干信息“音乐家冼星海创作的”,结合所学知识可知,《黄河大合唱》是人民音乐家冼星海最重要,也是中国近代史上影响力最大的一部交响乐代表作,它被誉为中华儿女爱国救亡的号角,伟大祖国的音乐史诗。因此只有选项C符合题意,故选C。

14.【答案】C

【解析】《马关条约》中规定:允许日本在中国开设工厂,这条对中国危害是最大的。因为:这个条款反映了帝国主义资本输出,加快了中国小农经济的崩溃,也同时也引起了帝国主义瓜分中国的狂潮,反映了帝国主义分割世界的侵略要求,严重阻碍了中国民族资本主义的发展。故选C。

15.【答案】A

【解析】

16.【答案】D

【解析】本题考查聂耳的作品。结合所学知识可知,20世纪三四十年代,当中华民族处在危亡关头的时候,聂耳创作了大量的振奋民族精神的抗日救亡歌曲。《义勇军进行曲》就是田汉作词,聂耳作曲的抗日救亡歌曲。AC是冼星海的作品,B是麦新的作品,ABC不符合题意,故选D。

17.【答案】B

【解析】民国时期,我国社会习俗的变迁主要表现在:强令男子剪辫,女子停止缠足,用新式的礼服代替过去的翎顶补服,用文明简单的鞠躬、握手礼代替有损人格的跪拜礼,用“先生”“君”等平等的称呼代替“老爷”“大人”之类的称谓。四个选项中A、C、D三项都是民国政府所废除的习俗。故答案选B。

18.【答案】C

【解析】依据所学知识可知,创作《奔马图》的是画家徐悲鸿。AB项是音乐家;D项是科学家,发明了侯氏制碱法。故选C。

19.【答案】C

【解析】从两个方面理解近代交通工具的传入对中国造成的影响。积极方面:使人们的出行速度大大加快、极大地促进了商品的流通;消极方面:便利了外国列强对中国的掠夺。而近代交通工具的传入并不意味着废止了旧的交通方式,特别是在广大农村地区,排除B。所以应选C。

20.【答案】B

【解析】张謇是1894年科举考试的状元,他抱着实业救国的志向,回家乡南通创办了大生纱厂,故选B。

21.【答案】(1)发展教育,培养人才是振兴国家的根本。创办京师大学堂等新式学校,废除科举考试的八股 文,翻译西方书籍,传播新思想等。

(2)废除科举考试制度;建立新式教育体制;鼓励学生出国留学等。

(3)有利于新思想传播,有利于文化科学知识的普及;培养了实用型人才;打击了封建思想等。

【解析】(1)根据材料一“变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校。”意思是变法的根本在于培育人才,要使人才兴盛则需要开办学校。可知梁启超认为发展教育,培养人才是振兴国家的根本;根据所学可知,1898年6月11日清政府颁布“明定国是”诏书,宣布实行变法,主要内容有:开办新式学堂培养人才,创办京师大学堂等新式学校,废除科举考试的八股文,翻译西方书籍,传播新思想;创办报刊,开放言论等。

(2)依据材料二“1905年9月2日,清廷正式颁发上谕废除科举。”得出晚清政府的改革措施:废除科举考试制度;由“同年清廷下令设立学部,在全国遍设 新式学堂,制定《重订各级学堂章程》,统一规定全国各地学堂的学制,学堂兼学中学与西学。” 得出晚清政府的改革措施:建立新式教育体制;“同时选派留学生出国和鼓励自费出洋,学成归国,经考核均授予功名。” 得出晚清政府的改革措施:鼓励学生出国留学等。

(3)依据材料“蔡元培提出用国民教育、实利教育、公民道德教育、世界观教育和美感教育,取代前清学部提出的忠君、尊孔、尚公、尚武、尚实的教育方针”,“教科书必须‘合乎共和国国民的宗旨’,清朝学部颁布的教科书一律禁用;小学废止读经等”,结合所学,南京临时政府成立后采取了一系列教育改革,有利于新思想传播,有利于文化科学知识的普及;培养了实用型人才;打击了封建思想等。

22.【答案】(1)张謇。大生纱厂。

(2)国内:辛亥革命后,中华民国临时政府颁布了一系列奖励发展实业的法令,实业团体纷纷涌现,人们竞相投资设厂,海外华侨也归国创业。

国际:帝国主义列强忙于第一次世界大战,暂时放松了对中国的经济侵略和掠夺。

(3)日本帝国主义侵华;国民党发动内战;帝国主义和封建主义的压迫,官僚资本主义的摧残。

(4)中国近代民族工业受到帝国主义、封建主义和官僚资本主义三座大山的压迫。

(5)剪发辫,易服饰。原因:辛亥革命推翻了封建专制统治,中华民国临时政府成立并颁发了许多法令;民主共和观念深入人心等。

【解析】(1)依据所学可知,张謇是清末状元,随着《马关条约》的签订,外国纷纷在中国开办工厂,帝国主义对中国进行经济剥削和压迫,张謇感到要挽救国家危亡,就要发展工商业,他主动放弃高官厚禄,毅然回乡创办企业,提出“实业救国”,创办了大生纱厂,推动了民族工业的发展。

(2)依据所学可知,1912—1919年民族工业出现了大发展,因为辛亥革命后,中华民国临时政府颁布了一系列奖励发展实业的法令,实业团体纷纷涌现,人们竞相投资设厂,海外华侨也归国创业,帝国主义列强忙于第一次世界大战,暂时放松了对中国的经济侵略和掠夺,促进了民族工业的发展。

(3)依据所学可知, 1937—1949年,帝国主义卷土重来,特别是日本帝国主义的侵略,使民族工业再度受挫,抗战胜利后,由于国民党发动内战和官僚资本主义的压迫,,民族工业持续下滑。

(4)依据所学可知,中国近代民族工业总的来说是比较落后,最重要的原因是中国近代民族工业受到帝国主义、封建主义和官僚资本主义三座大山的压迫,使得民族工业也没有得到很好的恢复。

(5)根据材料二“不剪发不算革命”“也不算时髦”,因此谁若继续留辫子,便为社会舆论所不齿……在服饰上,“一切前清官爵命服及袍褂、礼服、翎顶、朝珠,一概束之高阁”,人们穿衣“务趋时髦”的信息可知,当时中国人的生活习俗发生的重要变化是剪发辫,易服饰。这写习俗的变化是因为辛亥革命推翻了封建专制统治,中华民国临时政府成立并颁发了许多法令;民主共和观念深入人心。

23.【答案】(1)

(2)

(3)人物:孙中山。

甲、丙同学的观点正确,乙同学的观点有错误。

理由:孙中山以三民主义为指导思想领导辛亥革命,推翻了清王朝,建立中华民国,颁布《中华民国临时约法》,并领导一系列革命斗争,以维护革命成果,反对北洋政府的独裁统治,他是中国近代民主革命的先行者。《中华民国约法》是袁世凯颁布的维护专制统治的法案,与孙中山无关。

【解析】(1)根据地图一中地名“天京”和“三河”可知,这是太平天国运动期间1853年,占领南京,改为天京,定都天京;三河是天平天国后期三河镇大捷发生地。其他地点,如青浦和慈溪也与太平天国后期的战役发生地,太平天国的时间是1851年到1864年,故第一空应填太平天国运动;根据地图二和所学可知,地图中提到北京天安门开始的学生游行示威,以及火烧赵家楼曹汝霖住宅,由此可知,此事件指的是1919年的五四运动,故第二空应填五四运动;根据地图三可知,辽沈、平津和淮海战役是1948年9也到1949年1月期间进行的三大战役,第三空应填入三大战役;

(2)材料二描述的是可知,“十分恐惧,担心用电会“遭雷殛”“谓(自来)水有毒质,饮之有毒,相戒不用”说明了市民对电灯和自来水的恐惧,而后的变化说明人们开始接受电灯和自来水,结论是人们的生活方式因为新事物的传入发生了改变,观念也随之改变;材料三中军警为行人剪辫子,这反映的是民国政府下发了剪辫子的强令,辫子是旧时代的产物,由此可以得出结论,革除旧社会的风俗习惯是时代发展的要求。

(3)第一小问,根据题干可知,“三民主义”、“伟大的民主革命先行者”、《中华民国约法》均与辛亥革命有关,而辛亥革命的领导人是孙中山,由此可知,讨论的人物是孙中山;第二小问,根据所学可知,甲、丙同学的观点正确,乙同学的观点有错误。孙中山把中国同盟国的纲领阐发为“三民主义”,并将其作为指导革命的思想;说孙中山是伟大的民主革命先行者的原因是他最先提出只有通过革命推翻清朝封建专制统治,才能救中国;并且首先创立的资产阶级革命团体兴中会,其后又组建中国同盟会,领导广州起义,辛亥革命,建立中华民国,领导二次革命,护国战争等一系列革命活动。孙中山颁布的具有资产阶级宪法性质的法律是《中华民国临时约法》,《中华民国约法》是袁世凯颁布的。

24.【答案】(1)《申报》创办于1872年;上海;主要内容:新闻、评论、广告等.

(2)商务印书馆;主要出版当时使用的课本和字典.

(3)现代汉语词典等.

(4)丰富了人们的文化生活、对人们思想观念的变化产生了巨大影响.

【解析】(1)根据图一结合所学知识可知,1872年,在上海创办的《申报》是当时最著名的中文报纸。《申报》刊载新闻、评论等内容,还有广告,内容涉及社会、政治、经济、文化等各个方面,堪称中国近代一部“百科全书”式近代化商业性的报刊。

(2)根据图二及文字“是近代中国历史最长、规模最大文化出版机构”可知,这是商务印书馆;1897年在上海创办的商务印书馆,是近代中国历史最长、规模最大文化出版机构,当时使用的课本和字典很多是由它出版的。

(3)依据所学知识可知,今天我们使用的现代汉语词典等就是商务印书馆出版的。

(4)依据所学知识可知,大众传媒的发展产生的影响是:报纸和印书馆等大众传媒的发展,丰富了人们的文化生活、对人们思想观念的变化产生了巨大影响。

25.【答案】(1)①洋务运动;②甲午中日战争;③第一次世界大战

(2)允许日本在中国开设工厂;“实业救国”。

(3)辛亥革命后:中华民国政府颁布一系列发展实业的法令,各种实业团体涌现,掀起发展实业的热潮。第一次世界大战期间:西方列强忙于欧洲战事,暂时放松了对中国的经济侵略。

(4)虽有长足发展,但总体比较落后;资金少,规模小,技术差;主要集中在轻工业部门,重工业基础极为薄弱;地区分布极不平衡,主要集中在上海、武汉等沿海沿江的大城市。

(5)是由近代中国半殖民地半封建社会的性质决定的。

【解析】(1)依据所学可知,洋务运动促进了民族资本主义工业的产生和发展,是中国近代化的开端,甲午中日战争后,允许外国在中国开办工厂,张謇深感要挽回中国的利益,必须发展本国工商业,他提出了“实业救国”,客观上刺进了中国民族工业的发展,尤其是第一次世界大战期间,帝国主义忙于战争,暂时了放松了对民族资本主义的压迫,民族资本主义发展进入黄金时代。

(2)依据所学可知,甲午战争后,签订的《马关条约》,允许外国在中国开办工厂,不利于中国民族工业的发展,在此背景下,张謇深感要挽回中国的利益,必须发展本国工商业,他提出了“实业救国”的口号,并创办大生纱厂等企业,使中国民族工业得到初步发展。

(3)依据所学可知,辛亥革命后,中华民国政府颁布一系列发展实业的法令,各种实业团体涌现,掀起发展实业的热潮,第一次世界大战期间:西方列强忙于欧洲战事,暂时放松了对中国的经济侵略,民族资本主义发展进入黄金时代。

(4)依据材料二的图片信息,结合所学知识可知,民族工业虽有长足发展,但总体比较落后;资金少,规模小,技术差;而且主要集中在轻工业部门,重工业基础极为薄弱;地区分布极不平衡,主要集中在上海、武汉等沿海沿江的大城市。

(5)综上所述的内容,结合所学可知,由于近代中国半殖民地半封建社会的性质,近代中国民族工业曲折发展,并存在着严重的不平衡性,重工业基础极为薄弱,不改变半殖民地半封建的社会性质,这种状况很难改变。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹