第七单元《解放战争》单元检测题(解析版)

文档属性

| 名称 | 第七单元《解放战争》单元检测题(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 150.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-01-14 20:08:29 | ||

图片预览

文档简介

《解放战争》单元检测题

一、选择题

1.战争的最高境界是制止战争,是和平。毛泽东曾称赞傅作义是“民族的功臣”,“为和平解决各地战事问题和减轻人民的战争痛苦树立了榜样”。傅作义作出贡献的是和平解放( )

A. 徐州 B. 沈阳 C. 北平 D. 南京

2.人民解放战争取得胜利的原因有( )

①人民解放军英勇作战 ②共产党人得到人民的支持和拥护

③国民党力量小 ④中共的正确领导

A. ①②③ B. ②③ C. ①②④ D. ③④

3.报纸与历史密切相关,历史所记载的重大事件,往往就是当时报纸上的重大新闻。与下图报纸头版头条新闻直接相关的重大事件是( )

A. 辽沈战役 B. 淮海战役 C. 平津战役 D. 渡江战役

4.小刚同学在探究学习“新民主主义革命走向胜利”这一主题时,搜集到下面这幅图片。请你判断下图反映的史实发生在( )

A. 第一次国共合作时期 B. 北伐战争时期

C. 抗日战争时期 D. 解放战争时期

5.解放战争爆发后曾有英文刊物写道:“(中国)内战战场的真正分界,是在这样两种不同的地区中间:一种是农民给自己种地,另一种是农民给地主种地”,这“不但决定国共两党的前途,而且将决定这个国家的命运”。这里强调了决定战争前途的主要因素是国共两党的

A. 民心向背 B. 战略方针 C. 实力强弱 D. 土地政策

6.解放战争时期,指导解放区农村土地改革运动的文件是

A. 《中华人民共和国宪法》

B. 《中华人民共和国土地改革法》

C. 《中国土地法大纲》

D. 《中国人民政治协商会议共同纲领》

7.文献纪录片《走近毛泽东》中有这样一个情节:在西柏坡的院子里,警卫员给毛泽东梳头时拔下一根白发,毛泽东打趣地说:“打了三个胜仗,白了一根头发,值得!”这 “三个胜仗”是指( )

①平津战役②辽沈战役③淮海战役 ④台儿庄战役

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③① D. ①②④

8.解放战争时期,与国民党军队展开主力决战的战役有( )

①渡江战役 ②辽沈战役

③淮海战役 ④平津战役

A. ①③④ B. ②③④ C. ①②③ D. ①②③④

9.关于三大战役的表述,正确的有( )

①三大战役中歼敌人数最多的是淮海战役

②平津战役使华北全境基本解放

③东北解放军先后参加了辽沈战役和淮海战役

④北平国民党军队在傅作义率领下,接受和平改编,北平和平解放

A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④ D. ①③④

10.如果请你写一篇关于重庆谈判的小论文,你应该查找的相关历史资料是( )

A. 《共同纲领》 B. 《双十协定》

C. 《二十一条》 D. 《论联合政府》

11.“它使亿万农民在政治上、经济上获得了解放,并由此迸发出难以估量的革命热情,为解放战争在全国的胜利提供了源源不断的人力、物力支持。”文中的“它”指的是( )

A. 挺进大别山 B. 开辟井冈山革命根据地

C. 土地改革 D. 发动三大战役

12.流行词汇反映了时代的主题,“和平、民主”最有可能流行于( )

A. 北伐战争时期 B. 抗日战争时期

C. 国共重庆谈判时期 D. 解放战争期间

13.“十一天内,蒋介石三至沈阳,救锦州,救长春,救廖兵团……蒋介石到什么地方,就是他的可耻事业的灭亡。”这段材料是毛泽东对哪次战役的新闻评论( )

A. 辽沈战役 B. 淮海战役 C. 平津战役 D. 渡江战役

14.如下图,你得到的历史信息是( )

A. 国民党一大 B. 西安事变

C. 抗日战争胜利 D. 重庆谈判

15.与“毛泽东”“弥天大勇”“身系天下之安危”“赴蒋介石的‘鸿门宴’”等信息有关的历史事件是( )

A. 南昌起义 B. 四渡赤水 C. 重庆谈判 D. 挺进大别山

16.据统计,在解放战争的头三年,晋冀鲁豫解放区参军农民达148万,山东解放区有近60万农民参军,700万农民随军支前,造成这一现象的原因最有可能是

A. 北伐战争结束 B. 国民革命进行

C. 抗日战争结束 D. 土地改革开展

17.1945年,蒋介石邀请毛泽东到重庆谈判的目的是( )

A. 讨论停战问题

B. 讨论成立联合政府

C. 筹备政治协商会议

D. 赢得准备内战的时间

18.1948年10月,一个被俘的国民党军官感叹道:“这一着非雄才大略之人是做不出来的。锦州好比一条扁担,一头挑东北,一头挑华北,现在是中间折断了。”由此可见,他感叹的战役是( )

A. 辽沈战役 B. 淮海战役 C. 平津战役 D. 渡江战役

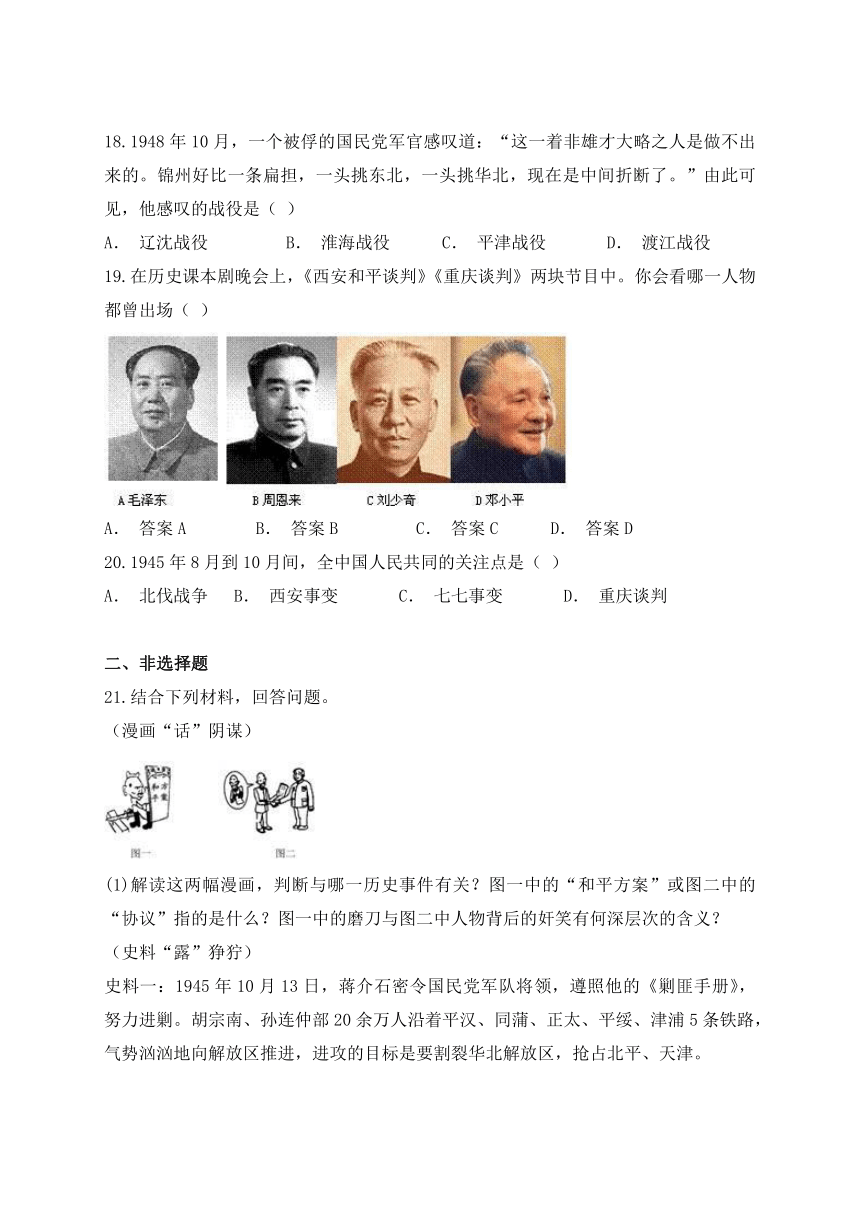

19.在历史课本剧晚会上,《西安和平谈判》《重庆谈判》两块节目中。你会看哪一人物都曾出场( )

A. 答案A B. 答案B C. 答案C D. 答案D

20.1945年8月到10月间,全中国人民共同的关注点是( )

A. 北伐战争 B. 西安事变 C. 七七事变 D. 重庆谈判

二、非选择题

21.结合下列材料,回答问题。

(漫画“话”阴谋)

(1)解读这两幅漫画,判断与哪一历史事件有关?图一中的“和平方案”或图二中的“协议”指的是什么?图一中的磨刀与图二中人物背后的奸笑有何深层次的含义?

(史料“露”狰狞)

史料一:1945年10月13日,蒋介石密令国民党军队将领,遵照他的《剿匪手册》,努力进剿。胡宗南、孙连仲部20余万人沿着平汉、同蒲、正太、平绥、津浦5条铁路,气势汹汹地向解放区推进,进攻的目标是要割裂华北解放区,抢占北平、天津。

史料二:美军驻华总司令魏德迈集中在中国与印度境内所有的军用和民用飞机,帮助蒋介石将驻湖南芷江的第六军运到南京。

(2)上述两则史料说明蒋介石正在为什么作充分准备?哪一个帝国主义国家在幕后与其狼狈为奸?蒋介石最后正式撕毁其虚伪的面具是在什么时候?

(策略“战”敌人)

史料三:从1946年6月26日起至7月底,中原军区各路部队均胜利突围。这是一次伟大的战略转移,它牵制了国民党军队30个旅的兵力,保存了主力,建立了两块根据地,并留下小部分兵力坚持原地斗争,有力地配合了其他战场的作战。为以后的战略反攻和夺取解放战争的全面胜利奠定了基础。

(3)中国共产党中原解放区各路部队面对敌人的进攻采取的军事策略是什么?这次军事胜利对解放战争全局起了什么作用?

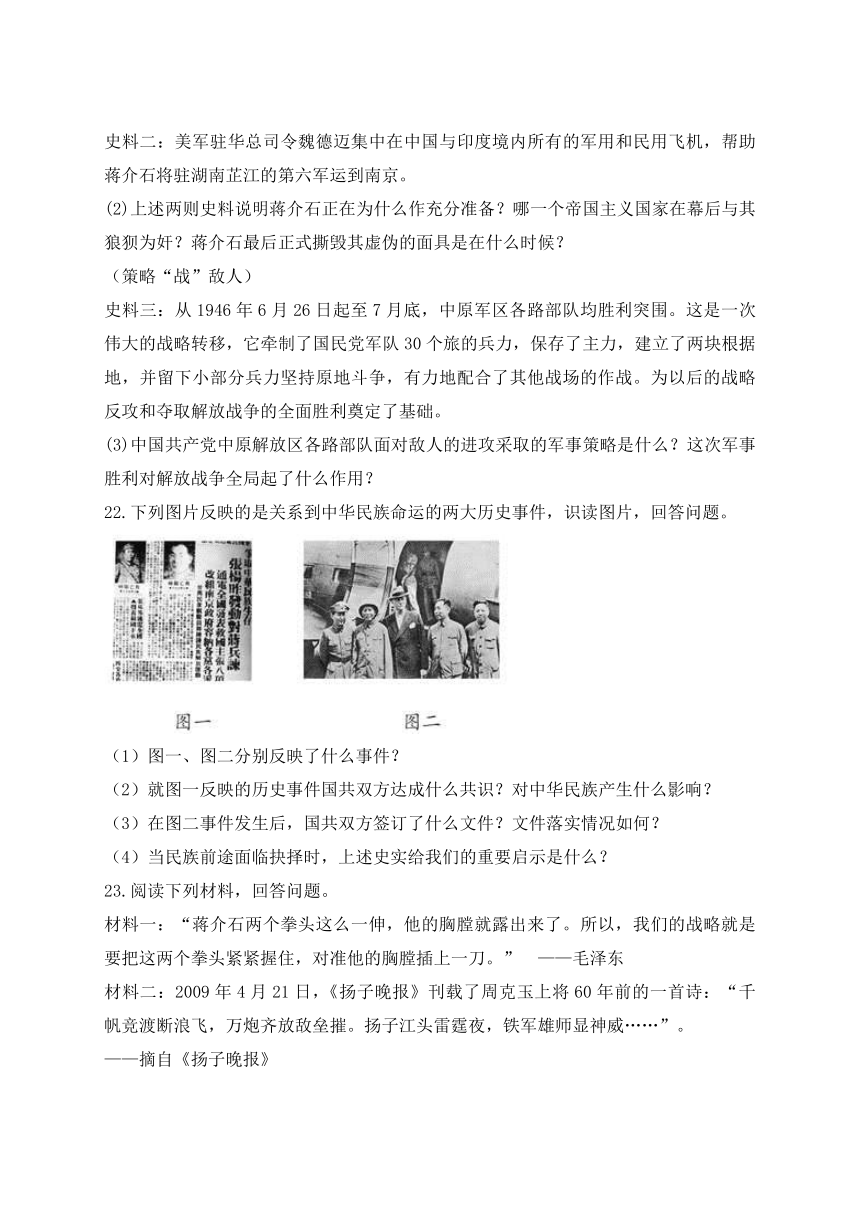

22.下列图片反映的是关系到中华民族命运的两大历史事件,识读图片,回答问题。

(1)图一、图二分别反映了什么事件?

(2)就图一反映的历史事件国共双方达成什么共识?对中华民族产生什么影响?

(3)在图二事件发生后,国共双方签订了什么文件?文件落实情况如何?

(4)当民族前途面临抉择时,上述史实给我们的重要启示是什么?

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一:“蒋介石两个拳头这么一伸,他的胸膛就露出来了。所以,我们的战略就是要把这两个拳头紧紧握住,对准他的胸膛插上一刀。” ——毛泽东

材料二:2009年4月21日,《扬子晚报》刊载了周克玉上将60年前的一首诗:“千帆竞渡断浪飞,万炮齐放敌垒摧。扬子江头雷霆夜,铁军雄师显神威……”。

——摘自《扬子晚报》

请回答:

(1)材料一中说的“插上一刀”指的是什么事件?它揭开了什么?

(2)材料二描写的是哪场战役的场景?“铁军雄师”的战线从哪里到哪里?

(3)请写出解放战争中中国人民解放军与国民党军队主力决战的三大战役名称?有何历史意义?

24.阅读材料,回答问题。

钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

——毛泽东

请回答:

(1)材料反映了中国近代史上的哪一历史事件?

(2)人民解放军“追穷寇”的结果如何?

(3)诗中引用了哪段历史史实?你从中获得了什么启示?

(4)此诗体现了毛泽东的什么思想?读了这首诗后,你能体会出作者怎样的心境?

25.阅读下列图片,回答问题。

浮雕是历史的画卷,碑文是历史的陈诉。下列天安门广场前的浮雕,体现了中国人民一百多年来前赴后继、英勇奋斗的光辉历程。

请回答:

(1)浮雕1反映了虎门销烟的历史场景,请问是谁领导了这一事件?

(2)浮雕2展现了1919年爆发的一场爱国主义运动的情景,这场运动揭开了中国新民主义革命的序幕,其名称是什么?

(3)写出浮雕3反映的“打响了武装反抗国民党反动统治第一枪”的历史事件。

(4)浮雕4反映的是“近代以来中国取得的反侵略战争的第一次完全胜利”。请写出战争的

名称。在这场战争中,八路军主动出击日军的最大规模战役是什么?

(5)浮雕5反映了解放军挥师南下,一举攻克南京,结束了国民党政权22年的统治。请问这是什么战役?

答案解析

1.【答案】C

【解析】根据所学知识,在平津战役中,1949年初,北平和平解放。率领北平国民党军队接受和平改编的是傅作义,选择C。

2.【答案】C

【解析】人民解放战争取得胜利的原因主要从两个方面进行分析:从中国共产党方面说,有毛泽东同志和中国共产党的正确领导;有马克思列宁主义毛泽东思想的理论指导,走新民主主义向社会主义发展的道路;人民解放军的英勇作战;组成最广泛的革命统一战线;广大人民群众的积极支持等等。从中国国民党方面说,政治孤立,失去民心;军队厌战,士气低落;统治腐败,贪官横行;美援断绝,蒋桂分裂等。选项C符合题意,故选C。

3.【答案】D

【解析】从题干中提供的信息来判断,解放南京是渡江战役的一部分,故选D。

4.【答案】D

【解析】1947年3月,国民党军队进攻陕甘宁解放区,中共中央主动撤出延安,毛泽东、周恩来等撤离延安后,率领中共中央和解放军总部一直转战陕北。上图反映的就是这一史实,故选D。

5.【答案】D

【解析】依据题干“一种是农民给自己种地,另一种是农民给地主种地”的信息,结合所学可知,国共两党对待土地的政策和措施,国民党虽然颁布了《土地改革法案》,但是没有真正实施,国民党给农民的权利十分有限,不主张进行土地改革,使广大贫雇农真正获得利益,没有得到人民的支持;而共产党直接从地主手里取得土地,实现了“耕者有其田”,满足了广大农民的愿望和要求,国共两党不同的土地政策是战争胜利的关键,D项符合题意;ABC三项的内容不符合题意;故选D。

6.【答案】C

【解析】依据所学知识可知,在解放战争时期,国内阶级矛盾重新上升为主要矛盾。为适应国内革命战争的需要和广大农民对土地的要求,共产党及时调整了土地政策。1947年7月至9月,中共中央召开全国土地工作会议,由刘少奇主持制定了《中国土地法大纲》,废除封建性及半封建性剥削的土地制度,实行耕者有其田的土地制度。A项是建国后颁布的宪法;B项是建国后颁布的土地文献;D项是建国前为筹备新中国召开的会议。只有C项符合题意,故选CV。

7.【答案】A

【解析】毛泽东打趣地说:“打了三个胜仗,白了一根头发,值得!”这“三个胜仗”是指解放战争时期国共双方的三次战略决战,即平津战役、辽沈战役和淮海战役。台儿庄战役是抗日战争期间国民党正面战场发动的一次战役。故选A。

8.【答案】B

【解析】辽沈战役、淮海战役、平津战役三大战役共歼灭和改编国民党军队一百五十多万人,国民党的主力基本被消灭。所以与国民党军队展开主力决战的战役有②③④,故答案为B。

9.【答案】B

【解析】三大战役中歼敌人数最多的是淮海战役,消灭敌军55万多人。北平国民党军队在傅作义率领下,接受和平改编,北平和平解放,平津战役使华北全境基本解放。东北解放军先后参加了辽沈战役和平津战役,没有参加淮海战役,所以③错误,答案选B。

10.【答案】B

【解析】据题意,重庆谈判达成的结果是《会谈纪要》,即《双十协定》。选项B符合题意,故选B。

11.【答案】C

【解析】结合所学知识可知,1947年解放区的土地改革,使农村的阶级关系和土地占有状况发生了根本性变化,激发了农民革命和生产的积极性。翻身农民踊跃参军参战,为人民解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障。由此可知,“它使亿万农民在政治上、经济上获得了解放,并由此迸发出难以估量的革命热情,为解放战争在全国的胜利提供了源源不断的人力、物力支持。”的“它”指的是土地改革,故C符合题意;挺进大别山揭开了人民解放军战略进攻的序幕,故A不符合题意;开辟井冈山革命根据地和题干材料无关,故B不符合题意;三大战役歼灭了国民党主力,和题干材料无关。故D不符合题意。故选C。

12.【答案】C

【解析】抗日战争胜利后,全国人民渴望和平、民主,但是以蒋介石为首的国民党却在美国的支持下,妄图发动反共反人民的内战,为了赢得准备内战的时间,蒋介石三次电邀毛泽东重庆谈判,所以答案是C。

13.【答案】A

【解析】1948年9月—11月,林彪、罗荣恒率领东北人民解放军发起辽沈战役,共歼敌47万余。辽沈战役解放了东北全境。题文的“沈阳、锦州、长春”都在东北,故选A。

14.【答案】D

【解析】从图中可以得到的历史信息为重庆谈判。1945年抗日战争胜利后,为避免内战,争取和平,中国共产党同国民党政府在重庆进行了为期43天的和平谈判,史称重庆谈判。所以答案选D。

15.【答案】C

【解析】该事件是重庆谈判,因为在当时很可能蒋介石上演鸿门宴,将毛泽东拘押甚至暗杀,让中共群龙无首,故为一身系天下安危,但毛泽东毫不畏惧,为中国和平,深入白统区谈判,可谓弥天大勇。所以答案选C。

16.【答案】D

【解析】根据材料内容“在解放战争的头三年”即1946年到1948年,依据所学知识可知,1947年全国土地会议召开,制定了《中国土地法大纲》,之后,解放区广大农村掀起了轰轰烈烈的土地改革运动。三年中,晋冀鲁豫解放区参军农民累计达148万人;山东解放区先后有60万青年参军,还有700万民工随军征战,人民解放战争获得了取之不尽的人力、物力的支援。其他选项时间不符合题意,故选D。

17.【答案】D

【解析】1945年,蒋介石邀请毛泽东到重庆谈判的目的是为了赢得准备内战的时间,是蒋介石“假和平、真内战”的阴谋,故选D。

18.【答案】A

【解析】依据题干中“1948年10月”“锦州”等信息可以判断出该战役指的是辽沈战役,故选A。

19.【答案】B

【解析】1936年12月12日,西安事变发生后,中国共产党从全民族利益出发,派周恩来等到西安协商和平解决西安事变。1945年8月,日本投降后,蒋介石邀请毛泽东到重庆商谈国内和平问题,毛泽东在周恩来、王若飞等人的陪同下,赴重庆同国民党谈判。故选B。

20.【答案】D

【解析】根据题干信息:“1945年8月到10月间”,结合所学知识可知,选项A北伐战争发生在1926年;选项B西安事变发生在1936年;选项 C七七事变发生在1937年;选项D重庆谈判发生在1945年8月到10月间;因此选项D符合题意,故选D。

21.【答案】(1)重庆谈判。“双十协定”。国民党假和平真内战的阴谋。(2)为发动全面内战作准备。美国。1946年6月,蒋介石撕毁“双十协定”,对中原解放区发动进攻,全面内战爆发。(3)采取“集中优势兵力,各个歼灭敌人”的作战原则和方针,集中兵力打运动战。为以后的战略反攻和夺取解放战争的全面胜利奠定了基础。

【解析】(1)依据图一一边磨刀一边抛出和平方案。反映了假和平,准备内战的行为,可知是重庆谈判。结合课本所学,抗日战争胜利后,1945年8月蒋介石为了发动内战赢得准备时间,打着和平的幌子。三次电邀请毛泽东到重庆面商国家大计;经过40多天的艰苦谈判,国共双方代表签署《会谈纪要》,也就是著名的《双十协定》;依据前面的问题已知图一、二光头的人物是蒋介石。结合课本所学,蒋介石进行重庆谈判的目的就是为发动内战赢得准备时间。故蒋介石背后的“奸笑”,反映了国民党假和平真内战的阴谋。

(2)依据材料一蒋介石制定《剿匪手册》,“胡宗南、孙连仲部20余万人沿着平汉、同蒲、正太、平绥、津浦5条铁路,气势汹汹地向解放区推进,进攻的目标是要割裂华北解放区,抢占北平、天津。”说明蒋介石为发动全面内战作从理论、军事行动等方面进行准备;依据材料二“美军驻华总司令魏德迈集中在中国与印度境内所有的军用和民用飞机,帮助蒋介石将驻湖南芷江的第六军运到南京。”说明美国帮助蒋介石的南京国民政府。反映了蒋介石与美帝国主义勾结;1946年6月,蒋介石撕毁“双十协定”,对中原解放区发动进攻,全面内战爆发。

(3)依据课本所学,号召解放区军民以自卫战争粉碎国民党军队的进攻,并制定了以运动战为主要方式,以歼灭敌人有生力量为主要目标,集中优势兵力各个歼灭敌人的作战原则和方针;由史料三“从1946年6月26日起至7月底,中原军区各路部队均胜利突围。这是一次伟大的战略转移,……略反攻和夺取解放战争的全面胜利奠定了基础。”由此得出:这次军事胜利为以后的战略反攻和夺取解放战争的全面胜利奠定了基础。

22.【答案】(1)图一是西安事变;图二是重庆谈判。

(2)图一就建立抗日民族统一战线达成初步共识。影响:为最终取得抗战胜利奠定了基础。

(3)《政府与中共代表会谈纪要》或“双十协定”;国民党在完成全面内战的部署后,悍然向解放区发动了全面进攻。

(4)启示:实现全民族团结才能维护民族利益;任何党派、团体和个人都应以民族利益为重。表明中国共产党是中国人民利益的代表者,是中华民族复兴事业的领导者。(观点正确即可)

【解析】(1)根据图一“张杨昨发动对蒋兵谏”、图二“毛泽东去重庆谈判在延安机场合影”,结合所学知识可知,图一是西安事变;图二是重庆谈判。

(2)根据图一,结合所学知识可知,西安事变和平解决,就建立抗日民族统一战线达成初步共识。标志抗日民族统—战线逐步形成,为最终取得抗战胜利奠定了基础。

(3)根据图二,结合所学知识可知,重庆谈判国共双方签订了“双十协定”; 蒋介石撕毁协定,并发动了内战。

(4)结合所学知识可知,给我们的重要启示是,实现全民族团结才能维护民族利益;任何党派、团体和个人都应以民族利益为重。表明中国共产党是中国人民利益的代表者,是中华民族复兴事业的领导者。

23.【答案】(1)刘邓大军挺进大别山;揭开了战略反攻的序幕。

(2)渡江战役;从江苏江阴到江西湖口。

(3)辽沈战役、淮海战役、平津战役;歼敌150多万人,国民党主力基本被消灭,奠定了人民解放军在全国的胜利。

【解析】(1)材料中“蒋介石两个拳头这么一伸,他的胸膛就露出来了”依据已学知识可知指的是蒋介石对山东解放区和陕北解放区的重点进攻,针对其中部兵力空虚的情况,毛泽东领导的党中央做了这一阶段的作战部署,派刘伯承、邓小平率晋冀鲁豫解放军主力千里挺进大别山,就如同一把尖刀插入敌人的胸膛,千里挺进大别山揭开了战略反攻的序幕。

(2)依据材料及所学知识,三大战役后,人民解放军乘胜追击,一直打到长江北岸,1949年4月,毛泽东、朱德向中国人民解放军下达了渡江作战的命令,解放军百万雄师从江苏江阴到江西湖口,分三路渡江作战,国民党的长江防线顷刻崩溃,这就是渡江战役。

(3)依据已学知识可知,1948年9月至1949年1月,人民解放军发动了举世闻名的辽沈、淮海、平津三大战役,同国民党军队展开了战略大决战,三大战役共歼灭和改编国民党军队150多万人,国民党军队的主力基本上被消灭,从而大大加速了人民解放战争在全国的胜利。

24.【答案】(1)渡江战役

(2)南京解放,统治中国22年的国民党政权垮台了,国民党残余势力退往台湾。

(3)引用项羽本可以用优势兵力消灭刘邦,却怕背上不义之名而多次丧失良机的史实,告诫人们“宜将剩勇追穷寇”,不要坐失良机的道理。

(4)将革命进行到底的思想;高兴、豪迈而不忘乎所以。

【解析】(1)从材料中的“钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江”可以看出是渡江战役。钟山代指南京。

(2)材料中的“穷寇”,指国民党势力。依据学过的知识已知,三大战役后,1949年4月,人民解放军发动渡江战役,4月23日,南京解放,标志着统治中国22年的国民党政权垮台。国民党残余势力退往台湾。

(3)材料中的“宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。”说的是楚汉之争的历史史实。楚汉之争的时候,项羽本可以用优势兵力消灭刘邦,却怕背上不义之名而多次丧失良机,最后被刘邦战败的史实。“宜将剩勇追穷寇”,告诫我们不要坐失良机的道理。

(4)分析这首诗,要联系当时的历史背景。毛泽东在写这首诗的时候,三大战役已经结束,国民党主力基本上被消灭。毛泽东怀着高兴、豪迈的心情写下这首诗。但高兴之余,毛泽东不忘乎所以,决心将革命进行到底。

25.【答案】(1)林则徐。

(2)五四爱国运动。

(3)南昌起义。

(4)抗日战争。

(5)百团大战。

(6)渡江战役。

【解析】领导虎门销烟的是林则徐,中国新民主义革命的序幕是1919年的五四爱国运动,“打响了武装反抗国民党反动统治第一枪”的是1927年的南昌起义,抗日战争中八路军主动出击日军的最大规模战役是1940年的百团大战,结束了国民党政权22年的统治的战役是渡江战役。

一、选择题

1.战争的最高境界是制止战争,是和平。毛泽东曾称赞傅作义是“民族的功臣”,“为和平解决各地战事问题和减轻人民的战争痛苦树立了榜样”。傅作义作出贡献的是和平解放( )

A. 徐州 B. 沈阳 C. 北平 D. 南京

2.人民解放战争取得胜利的原因有( )

①人民解放军英勇作战 ②共产党人得到人民的支持和拥护

③国民党力量小 ④中共的正确领导

A. ①②③ B. ②③ C. ①②④ D. ③④

3.报纸与历史密切相关,历史所记载的重大事件,往往就是当时报纸上的重大新闻。与下图报纸头版头条新闻直接相关的重大事件是( )

A. 辽沈战役 B. 淮海战役 C. 平津战役 D. 渡江战役

4.小刚同学在探究学习“新民主主义革命走向胜利”这一主题时,搜集到下面这幅图片。请你判断下图反映的史实发生在( )

A. 第一次国共合作时期 B. 北伐战争时期

C. 抗日战争时期 D. 解放战争时期

5.解放战争爆发后曾有英文刊物写道:“(中国)内战战场的真正分界,是在这样两种不同的地区中间:一种是农民给自己种地,另一种是农民给地主种地”,这“不但决定国共两党的前途,而且将决定这个国家的命运”。这里强调了决定战争前途的主要因素是国共两党的

A. 民心向背 B. 战略方针 C. 实力强弱 D. 土地政策

6.解放战争时期,指导解放区农村土地改革运动的文件是

A. 《中华人民共和国宪法》

B. 《中华人民共和国土地改革法》

C. 《中国土地法大纲》

D. 《中国人民政治协商会议共同纲领》

7.文献纪录片《走近毛泽东》中有这样一个情节:在西柏坡的院子里,警卫员给毛泽东梳头时拔下一根白发,毛泽东打趣地说:“打了三个胜仗,白了一根头发,值得!”这 “三个胜仗”是指( )

①平津战役②辽沈战役③淮海战役 ④台儿庄战役

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③① D. ①②④

8.解放战争时期,与国民党军队展开主力决战的战役有( )

①渡江战役 ②辽沈战役

③淮海战役 ④平津战役

A. ①③④ B. ②③④ C. ①②③ D. ①②③④

9.关于三大战役的表述,正确的有( )

①三大战役中歼敌人数最多的是淮海战役

②平津战役使华北全境基本解放

③东北解放军先后参加了辽沈战役和淮海战役

④北平国民党军队在傅作义率领下,接受和平改编,北平和平解放

A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④ D. ①③④

10.如果请你写一篇关于重庆谈判的小论文,你应该查找的相关历史资料是( )

A. 《共同纲领》 B. 《双十协定》

C. 《二十一条》 D. 《论联合政府》

11.“它使亿万农民在政治上、经济上获得了解放,并由此迸发出难以估量的革命热情,为解放战争在全国的胜利提供了源源不断的人力、物力支持。”文中的“它”指的是( )

A. 挺进大别山 B. 开辟井冈山革命根据地

C. 土地改革 D. 发动三大战役

12.流行词汇反映了时代的主题,“和平、民主”最有可能流行于( )

A. 北伐战争时期 B. 抗日战争时期

C. 国共重庆谈判时期 D. 解放战争期间

13.“十一天内,蒋介石三至沈阳,救锦州,救长春,救廖兵团……蒋介石到什么地方,就是他的可耻事业的灭亡。”这段材料是毛泽东对哪次战役的新闻评论( )

A. 辽沈战役 B. 淮海战役 C. 平津战役 D. 渡江战役

14.如下图,你得到的历史信息是( )

A. 国民党一大 B. 西安事变

C. 抗日战争胜利 D. 重庆谈判

15.与“毛泽东”“弥天大勇”“身系天下之安危”“赴蒋介石的‘鸿门宴’”等信息有关的历史事件是( )

A. 南昌起义 B. 四渡赤水 C. 重庆谈判 D. 挺进大别山

16.据统计,在解放战争的头三年,晋冀鲁豫解放区参军农民达148万,山东解放区有近60万农民参军,700万农民随军支前,造成这一现象的原因最有可能是

A. 北伐战争结束 B. 国民革命进行

C. 抗日战争结束 D. 土地改革开展

17.1945年,蒋介石邀请毛泽东到重庆谈判的目的是( )

A. 讨论停战问题

B. 讨论成立联合政府

C. 筹备政治协商会议

D. 赢得准备内战的时间

18.1948年10月,一个被俘的国民党军官感叹道:“这一着非雄才大略之人是做不出来的。锦州好比一条扁担,一头挑东北,一头挑华北,现在是中间折断了。”由此可见,他感叹的战役是( )

A. 辽沈战役 B. 淮海战役 C. 平津战役 D. 渡江战役

19.在历史课本剧晚会上,《西安和平谈判》《重庆谈判》两块节目中。你会看哪一人物都曾出场( )

A. 答案A B. 答案B C. 答案C D. 答案D

20.1945年8月到10月间,全中国人民共同的关注点是( )

A. 北伐战争 B. 西安事变 C. 七七事变 D. 重庆谈判

二、非选择题

21.结合下列材料,回答问题。

(漫画“话”阴谋)

(1)解读这两幅漫画,判断与哪一历史事件有关?图一中的“和平方案”或图二中的“协议”指的是什么?图一中的磨刀与图二中人物背后的奸笑有何深层次的含义?

(史料“露”狰狞)

史料一:1945年10月13日,蒋介石密令国民党军队将领,遵照他的《剿匪手册》,努力进剿。胡宗南、孙连仲部20余万人沿着平汉、同蒲、正太、平绥、津浦5条铁路,气势汹汹地向解放区推进,进攻的目标是要割裂华北解放区,抢占北平、天津。

史料二:美军驻华总司令魏德迈集中在中国与印度境内所有的军用和民用飞机,帮助蒋介石将驻湖南芷江的第六军运到南京。

(2)上述两则史料说明蒋介石正在为什么作充分准备?哪一个帝国主义国家在幕后与其狼狈为奸?蒋介石最后正式撕毁其虚伪的面具是在什么时候?

(策略“战”敌人)

史料三:从1946年6月26日起至7月底,中原军区各路部队均胜利突围。这是一次伟大的战略转移,它牵制了国民党军队30个旅的兵力,保存了主力,建立了两块根据地,并留下小部分兵力坚持原地斗争,有力地配合了其他战场的作战。为以后的战略反攻和夺取解放战争的全面胜利奠定了基础。

(3)中国共产党中原解放区各路部队面对敌人的进攻采取的军事策略是什么?这次军事胜利对解放战争全局起了什么作用?

22.下列图片反映的是关系到中华民族命运的两大历史事件,识读图片,回答问题。

(1)图一、图二分别反映了什么事件?

(2)就图一反映的历史事件国共双方达成什么共识?对中华民族产生什么影响?

(3)在图二事件发生后,国共双方签订了什么文件?文件落实情况如何?

(4)当民族前途面临抉择时,上述史实给我们的重要启示是什么?

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一:“蒋介石两个拳头这么一伸,他的胸膛就露出来了。所以,我们的战略就是要把这两个拳头紧紧握住,对准他的胸膛插上一刀。” ——毛泽东

材料二:2009年4月21日,《扬子晚报》刊载了周克玉上将60年前的一首诗:“千帆竞渡断浪飞,万炮齐放敌垒摧。扬子江头雷霆夜,铁军雄师显神威……”。

——摘自《扬子晚报》

请回答:

(1)材料一中说的“插上一刀”指的是什么事件?它揭开了什么?

(2)材料二描写的是哪场战役的场景?“铁军雄师”的战线从哪里到哪里?

(3)请写出解放战争中中国人民解放军与国民党军队主力决战的三大战役名称?有何历史意义?

24.阅读材料,回答问题。

钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

——毛泽东

请回答:

(1)材料反映了中国近代史上的哪一历史事件?

(2)人民解放军“追穷寇”的结果如何?

(3)诗中引用了哪段历史史实?你从中获得了什么启示?

(4)此诗体现了毛泽东的什么思想?读了这首诗后,你能体会出作者怎样的心境?

25.阅读下列图片,回答问题。

浮雕是历史的画卷,碑文是历史的陈诉。下列天安门广场前的浮雕,体现了中国人民一百多年来前赴后继、英勇奋斗的光辉历程。

请回答:

(1)浮雕1反映了虎门销烟的历史场景,请问是谁领导了这一事件?

(2)浮雕2展现了1919年爆发的一场爱国主义运动的情景,这场运动揭开了中国新民主义革命的序幕,其名称是什么?

(3)写出浮雕3反映的“打响了武装反抗国民党反动统治第一枪”的历史事件。

(4)浮雕4反映的是“近代以来中国取得的反侵略战争的第一次完全胜利”。请写出战争的

名称。在这场战争中,八路军主动出击日军的最大规模战役是什么?

(5)浮雕5反映了解放军挥师南下,一举攻克南京,结束了国民党政权22年的统治。请问这是什么战役?

答案解析

1.【答案】C

【解析】根据所学知识,在平津战役中,1949年初,北平和平解放。率领北平国民党军队接受和平改编的是傅作义,选择C。

2.【答案】C

【解析】人民解放战争取得胜利的原因主要从两个方面进行分析:从中国共产党方面说,有毛泽东同志和中国共产党的正确领导;有马克思列宁主义毛泽东思想的理论指导,走新民主主义向社会主义发展的道路;人民解放军的英勇作战;组成最广泛的革命统一战线;广大人民群众的积极支持等等。从中国国民党方面说,政治孤立,失去民心;军队厌战,士气低落;统治腐败,贪官横行;美援断绝,蒋桂分裂等。选项C符合题意,故选C。

3.【答案】D

【解析】从题干中提供的信息来判断,解放南京是渡江战役的一部分,故选D。

4.【答案】D

【解析】1947年3月,国民党军队进攻陕甘宁解放区,中共中央主动撤出延安,毛泽东、周恩来等撤离延安后,率领中共中央和解放军总部一直转战陕北。上图反映的就是这一史实,故选D。

5.【答案】D

【解析】依据题干“一种是农民给自己种地,另一种是农民给地主种地”的信息,结合所学可知,国共两党对待土地的政策和措施,国民党虽然颁布了《土地改革法案》,但是没有真正实施,国民党给农民的权利十分有限,不主张进行土地改革,使广大贫雇农真正获得利益,没有得到人民的支持;而共产党直接从地主手里取得土地,实现了“耕者有其田”,满足了广大农民的愿望和要求,国共两党不同的土地政策是战争胜利的关键,D项符合题意;ABC三项的内容不符合题意;故选D。

6.【答案】C

【解析】依据所学知识可知,在解放战争时期,国内阶级矛盾重新上升为主要矛盾。为适应国内革命战争的需要和广大农民对土地的要求,共产党及时调整了土地政策。1947年7月至9月,中共中央召开全国土地工作会议,由刘少奇主持制定了《中国土地法大纲》,废除封建性及半封建性剥削的土地制度,实行耕者有其田的土地制度。A项是建国后颁布的宪法;B项是建国后颁布的土地文献;D项是建国前为筹备新中国召开的会议。只有C项符合题意,故选CV。

7.【答案】A

【解析】毛泽东打趣地说:“打了三个胜仗,白了一根头发,值得!”这“三个胜仗”是指解放战争时期国共双方的三次战略决战,即平津战役、辽沈战役和淮海战役。台儿庄战役是抗日战争期间国民党正面战场发动的一次战役。故选A。

8.【答案】B

【解析】辽沈战役、淮海战役、平津战役三大战役共歼灭和改编国民党军队一百五十多万人,国民党的主力基本被消灭。所以与国民党军队展开主力决战的战役有②③④,故答案为B。

9.【答案】B

【解析】三大战役中歼敌人数最多的是淮海战役,消灭敌军55万多人。北平国民党军队在傅作义率领下,接受和平改编,北平和平解放,平津战役使华北全境基本解放。东北解放军先后参加了辽沈战役和平津战役,没有参加淮海战役,所以③错误,答案选B。

10.【答案】B

【解析】据题意,重庆谈判达成的结果是《会谈纪要》,即《双十协定》。选项B符合题意,故选B。

11.【答案】C

【解析】结合所学知识可知,1947年解放区的土地改革,使农村的阶级关系和土地占有状况发生了根本性变化,激发了农民革命和生产的积极性。翻身农民踊跃参军参战,为人民解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障。由此可知,“它使亿万农民在政治上、经济上获得了解放,并由此迸发出难以估量的革命热情,为解放战争在全国的胜利提供了源源不断的人力、物力支持。”的“它”指的是土地改革,故C符合题意;挺进大别山揭开了人民解放军战略进攻的序幕,故A不符合题意;开辟井冈山革命根据地和题干材料无关,故B不符合题意;三大战役歼灭了国民党主力,和题干材料无关。故D不符合题意。故选C。

12.【答案】C

【解析】抗日战争胜利后,全国人民渴望和平、民主,但是以蒋介石为首的国民党却在美国的支持下,妄图发动反共反人民的内战,为了赢得准备内战的时间,蒋介石三次电邀毛泽东重庆谈判,所以答案是C。

13.【答案】A

【解析】1948年9月—11月,林彪、罗荣恒率领东北人民解放军发起辽沈战役,共歼敌47万余。辽沈战役解放了东北全境。题文的“沈阳、锦州、长春”都在东北,故选A。

14.【答案】D

【解析】从图中可以得到的历史信息为重庆谈判。1945年抗日战争胜利后,为避免内战,争取和平,中国共产党同国民党政府在重庆进行了为期43天的和平谈判,史称重庆谈判。所以答案选D。

15.【答案】C

【解析】该事件是重庆谈判,因为在当时很可能蒋介石上演鸿门宴,将毛泽东拘押甚至暗杀,让中共群龙无首,故为一身系天下安危,但毛泽东毫不畏惧,为中国和平,深入白统区谈判,可谓弥天大勇。所以答案选C。

16.【答案】D

【解析】根据材料内容“在解放战争的头三年”即1946年到1948年,依据所学知识可知,1947年全国土地会议召开,制定了《中国土地法大纲》,之后,解放区广大农村掀起了轰轰烈烈的土地改革运动。三年中,晋冀鲁豫解放区参军农民累计达148万人;山东解放区先后有60万青年参军,还有700万民工随军征战,人民解放战争获得了取之不尽的人力、物力的支援。其他选项时间不符合题意,故选D。

17.【答案】D

【解析】1945年,蒋介石邀请毛泽东到重庆谈判的目的是为了赢得准备内战的时间,是蒋介石“假和平、真内战”的阴谋,故选D。

18.【答案】A

【解析】依据题干中“1948年10月”“锦州”等信息可以判断出该战役指的是辽沈战役,故选A。

19.【答案】B

【解析】1936年12月12日,西安事变发生后,中国共产党从全民族利益出发,派周恩来等到西安协商和平解决西安事变。1945年8月,日本投降后,蒋介石邀请毛泽东到重庆商谈国内和平问题,毛泽东在周恩来、王若飞等人的陪同下,赴重庆同国民党谈判。故选B。

20.【答案】D

【解析】根据题干信息:“1945年8月到10月间”,结合所学知识可知,选项A北伐战争发生在1926年;选项B西安事变发生在1936年;选项 C七七事变发生在1937年;选项D重庆谈判发生在1945年8月到10月间;因此选项D符合题意,故选D。

21.【答案】(1)重庆谈判。“双十协定”。国民党假和平真内战的阴谋。(2)为发动全面内战作准备。美国。1946年6月,蒋介石撕毁“双十协定”,对中原解放区发动进攻,全面内战爆发。(3)采取“集中优势兵力,各个歼灭敌人”的作战原则和方针,集中兵力打运动战。为以后的战略反攻和夺取解放战争的全面胜利奠定了基础。

【解析】(1)依据图一一边磨刀一边抛出和平方案。反映了假和平,准备内战的行为,可知是重庆谈判。结合课本所学,抗日战争胜利后,1945年8月蒋介石为了发动内战赢得准备时间,打着和平的幌子。三次电邀请毛泽东到重庆面商国家大计;经过40多天的艰苦谈判,国共双方代表签署《会谈纪要》,也就是著名的《双十协定》;依据前面的问题已知图一、二光头的人物是蒋介石。结合课本所学,蒋介石进行重庆谈判的目的就是为发动内战赢得准备时间。故蒋介石背后的“奸笑”,反映了国民党假和平真内战的阴谋。

(2)依据材料一蒋介石制定《剿匪手册》,“胡宗南、孙连仲部20余万人沿着平汉、同蒲、正太、平绥、津浦5条铁路,气势汹汹地向解放区推进,进攻的目标是要割裂华北解放区,抢占北平、天津。”说明蒋介石为发动全面内战作从理论、军事行动等方面进行准备;依据材料二“美军驻华总司令魏德迈集中在中国与印度境内所有的军用和民用飞机,帮助蒋介石将驻湖南芷江的第六军运到南京。”说明美国帮助蒋介石的南京国民政府。反映了蒋介石与美帝国主义勾结;1946年6月,蒋介石撕毁“双十协定”,对中原解放区发动进攻,全面内战爆发。

(3)依据课本所学,号召解放区军民以自卫战争粉碎国民党军队的进攻,并制定了以运动战为主要方式,以歼灭敌人有生力量为主要目标,集中优势兵力各个歼灭敌人的作战原则和方针;由史料三“从1946年6月26日起至7月底,中原军区各路部队均胜利突围。这是一次伟大的战略转移,……略反攻和夺取解放战争的全面胜利奠定了基础。”由此得出:这次军事胜利为以后的战略反攻和夺取解放战争的全面胜利奠定了基础。

22.【答案】(1)图一是西安事变;图二是重庆谈判。

(2)图一就建立抗日民族统一战线达成初步共识。影响:为最终取得抗战胜利奠定了基础。

(3)《政府与中共代表会谈纪要》或“双十协定”;国民党在完成全面内战的部署后,悍然向解放区发动了全面进攻。

(4)启示:实现全民族团结才能维护民族利益;任何党派、团体和个人都应以民族利益为重。表明中国共产党是中国人民利益的代表者,是中华民族复兴事业的领导者。(观点正确即可)

【解析】(1)根据图一“张杨昨发动对蒋兵谏”、图二“毛泽东去重庆谈判在延安机场合影”,结合所学知识可知,图一是西安事变;图二是重庆谈判。

(2)根据图一,结合所学知识可知,西安事变和平解决,就建立抗日民族统一战线达成初步共识。标志抗日民族统—战线逐步形成,为最终取得抗战胜利奠定了基础。

(3)根据图二,结合所学知识可知,重庆谈判国共双方签订了“双十协定”; 蒋介石撕毁协定,并发动了内战。

(4)结合所学知识可知,给我们的重要启示是,实现全民族团结才能维护民族利益;任何党派、团体和个人都应以民族利益为重。表明中国共产党是中国人民利益的代表者,是中华民族复兴事业的领导者。

23.【答案】(1)刘邓大军挺进大别山;揭开了战略反攻的序幕。

(2)渡江战役;从江苏江阴到江西湖口。

(3)辽沈战役、淮海战役、平津战役;歼敌150多万人,国民党主力基本被消灭,奠定了人民解放军在全国的胜利。

【解析】(1)材料中“蒋介石两个拳头这么一伸,他的胸膛就露出来了”依据已学知识可知指的是蒋介石对山东解放区和陕北解放区的重点进攻,针对其中部兵力空虚的情况,毛泽东领导的党中央做了这一阶段的作战部署,派刘伯承、邓小平率晋冀鲁豫解放军主力千里挺进大别山,就如同一把尖刀插入敌人的胸膛,千里挺进大别山揭开了战略反攻的序幕。

(2)依据材料及所学知识,三大战役后,人民解放军乘胜追击,一直打到长江北岸,1949年4月,毛泽东、朱德向中国人民解放军下达了渡江作战的命令,解放军百万雄师从江苏江阴到江西湖口,分三路渡江作战,国民党的长江防线顷刻崩溃,这就是渡江战役。

(3)依据已学知识可知,1948年9月至1949年1月,人民解放军发动了举世闻名的辽沈、淮海、平津三大战役,同国民党军队展开了战略大决战,三大战役共歼灭和改编国民党军队150多万人,国民党军队的主力基本上被消灭,从而大大加速了人民解放战争在全国的胜利。

24.【答案】(1)渡江战役

(2)南京解放,统治中国22年的国民党政权垮台了,国民党残余势力退往台湾。

(3)引用项羽本可以用优势兵力消灭刘邦,却怕背上不义之名而多次丧失良机的史实,告诫人们“宜将剩勇追穷寇”,不要坐失良机的道理。

(4)将革命进行到底的思想;高兴、豪迈而不忘乎所以。

【解析】(1)从材料中的“钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江”可以看出是渡江战役。钟山代指南京。

(2)材料中的“穷寇”,指国民党势力。依据学过的知识已知,三大战役后,1949年4月,人民解放军发动渡江战役,4月23日,南京解放,标志着统治中国22年的国民党政权垮台。国民党残余势力退往台湾。

(3)材料中的“宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。”说的是楚汉之争的历史史实。楚汉之争的时候,项羽本可以用优势兵力消灭刘邦,却怕背上不义之名而多次丧失良机,最后被刘邦战败的史实。“宜将剩勇追穷寇”,告诫我们不要坐失良机的道理。

(4)分析这首诗,要联系当时的历史背景。毛泽东在写这首诗的时候,三大战役已经结束,国民党主力基本上被消灭。毛泽东怀着高兴、豪迈的心情写下这首诗。但高兴之余,毛泽东不忘乎所以,决心将革命进行到底。

25.【答案】(1)林则徐。

(2)五四爱国运动。

(3)南昌起义。

(4)抗日战争。

(5)百团大战。

(6)渡江战役。

【解析】领导虎门销烟的是林则徐,中国新民主义革命的序幕是1919年的五四爱国运动,“打响了武装反抗国民党反动统治第一枪”的是1927年的南昌起义,抗日战争中八路军主动出击日军的最大规模战役是1940年的百团大战,结束了国民党政权22年的统治的战役是渡江战役。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹