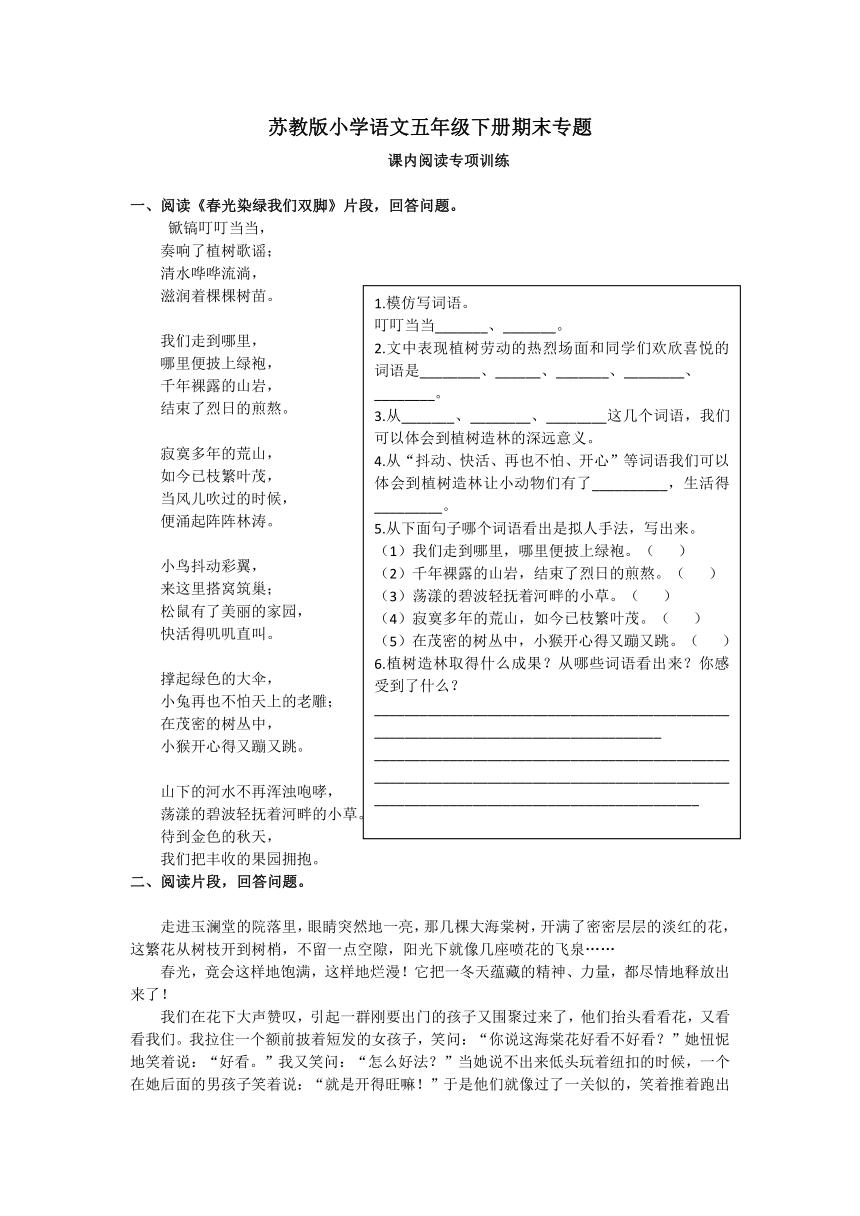

苏教版小学语文五年级下册期末专题之课内阅读专项训练(含答案)

文档属性

| 名称 | 苏教版小学语文五年级下册期末专题之课内阅读专项训练(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 19.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-01-10 08:10:52 | ||

图片预览

文档简介

苏教版小学语文五年级下册期末专题

课内阅读专项训练

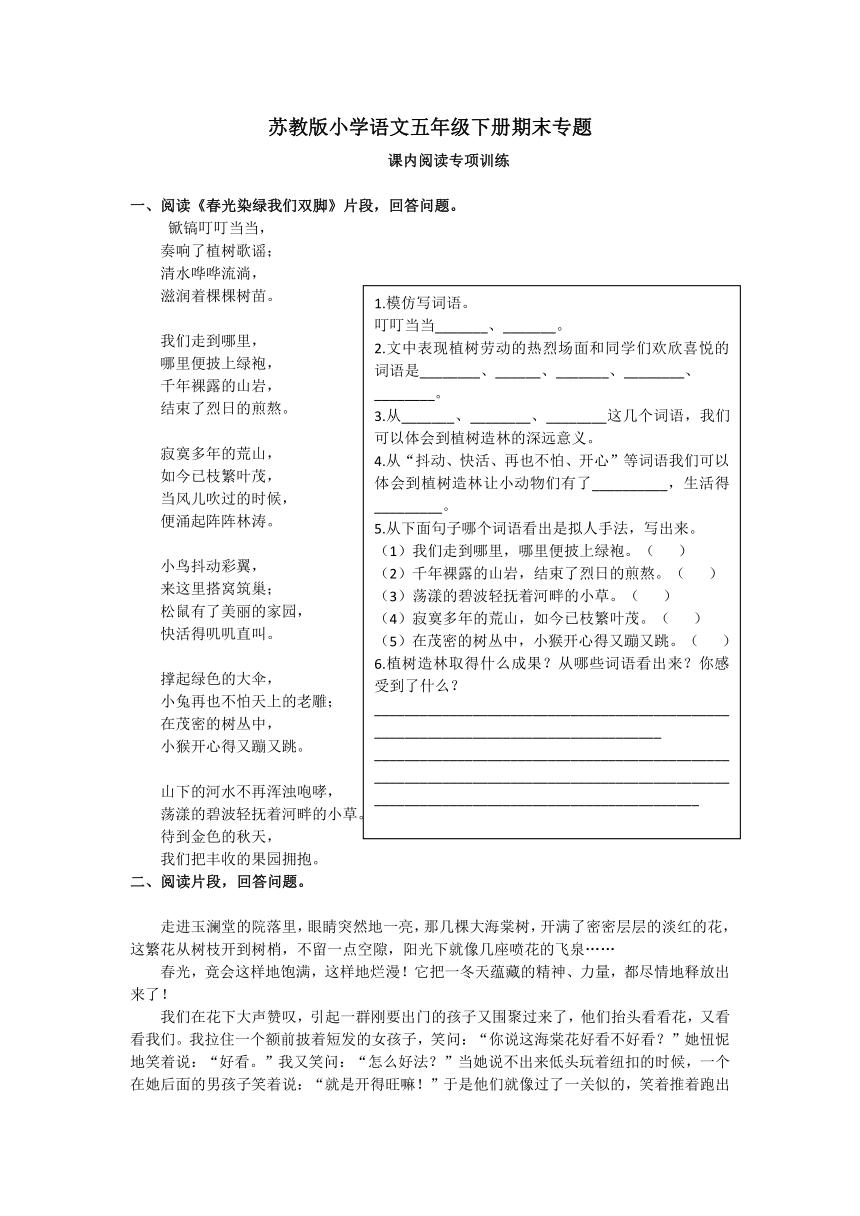

一、阅读《春光染绿我们双脚》片段,回答问题。

锨镐叮叮当当, 奏响了植树歌谣; 清水哗哗流淌, 滋润着棵棵树苗。

我们走到哪里, 哪里便披上绿袍, 千年裸露的山岩, 结束了烈日的煎熬。

寂寞多年的荒山, 如今已枝繁叶茂, 当风儿吹过的时候, 便涌起阵阵林涛。

小鸟抖动彩翼, 来这里搭窝筑巢; 松鼠有了美丽的家园, 快活得叽叽直叫。

撑起绿色的大伞, 小兔再也不怕天上的老雕; 在茂密的树丛中, 小猴开心得又蹦又跳。

山下的河水不再浑浊咆哮, 荡漾的碧波轻抚着河畔的小草。 待到金色的秋天, 我们把丰收的果园拥抱。

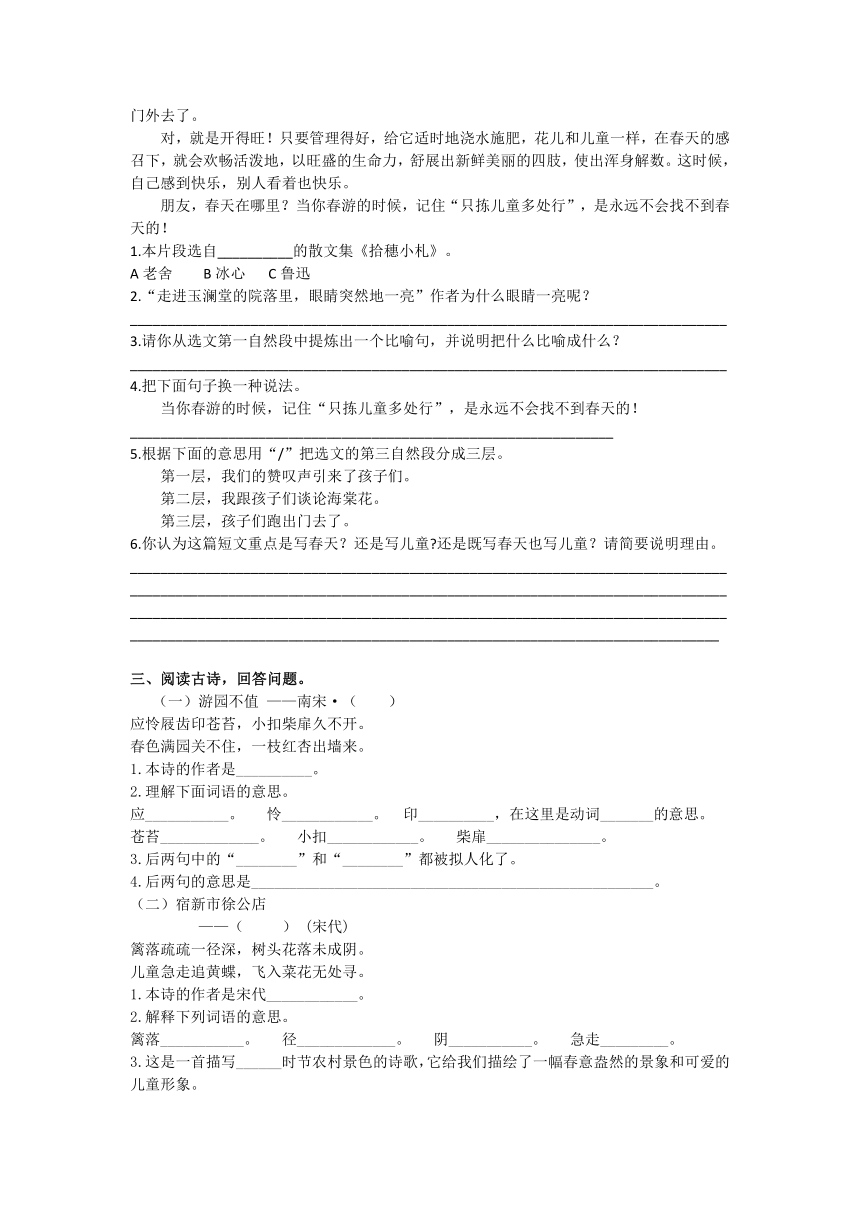

二、阅读片段,回答问题。

走进玉澜堂的院落里,眼睛突然地一亮,那几棵大海棠树,开满了密密层层的淡红的花,这繁花从树枝开到树梢,不留一点空隙,阳光下就像几座喷花的飞泉…… 春光,竟会这样地饱满,这样地烂漫!它把一冬天蕴藏的精神、力量,都尽情地释放出来了! 我们在花下大声赞叹,引起一群刚要出门的孩子又围聚过来了,他们抬头看看花,又看看我们。我拉住一个额前披着短发的女孩子,笑问:“你说这海棠花好看不好看?”她忸怩地笑着说:“好看。”我又笑问:“怎么好法?”当她说不出来低头玩着纽扣的时候,一个在她后面的男孩子笑着说:“就是开得旺嘛!”于是他们就像过了一关似的,笑着推着跑出门外去了。 对,就是开得旺!只要管理得好,给它适时地浇水施肥,花儿和儿童一样,在春天的感召下,就会欢畅活泼地,以旺盛的生命力,舒展出新鲜美丽的四肢,使出浑身解数。这时候,自己感到快乐,别人看着也快乐。 朋友,春天在哪里?当你春游的时候,记住“只拣儿童多处行”,是永远不会找不到春天的!

本片段选自__________的散文集《拾穗小札》。

A老舍 B冰心 C鲁迅

2.“走进玉澜堂的院落里,眼睛突然地一亮”作者为什么眼睛一亮呢?

_______________________________________________________________________________3.请你从选文第一自然段中提炼出一个比喻句,并说明把什么比喻成什么?

_______________________________________________________________________________

把下面句子换一种说法。

当你春游的时候,记住“只拣儿童多处行”,是永远不会找不到春天的!

________________________________________________________________

5.根据下面的意思用“/”把选文的第三自然段分成三层。 第一层,我们的赞叹声引来了孩子们。 第二层,我跟孩子们谈论海棠花。 第三层,孩子们跑出门去了。

6.你认为这篇短文重点是写春天?还是写儿童?还是既写春天也写儿童?请简要说明理由。

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

阅读古诗,回答问题。

(一)游园不值 ——南宋·( )

应怜屐齿印苍苔,小扣柴扉久不开。

春色满园关不住,一枝红杏出墙来。

本诗的作者是__________。

理解下面词语的意思。

应___________。 怜____________。 印__________,在这里是动词_______的意思。

苍苔_____________。 小扣____________。 柴扉_______________。

3.后两句中的“________”和“________”都被拟人化了。

4.后两句的意思是_____________________________________________________。

(二)宿新市徐公店

——( )?(宋代)

篱落疏疏一径深,树头花落未成阴。

儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻。

1.本诗的作者是宋代____________。

2.解释下列词语的意思。

篱落___________。 径_____________。 阴___________。 急走_________。

这是一首描写______时节农村景色的诗歌,它给我们描绘了一幅春意盎然的景象和可爱的儿童形象。

A仲春 B暮春 C初春

解释后两句诗歌的意思。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

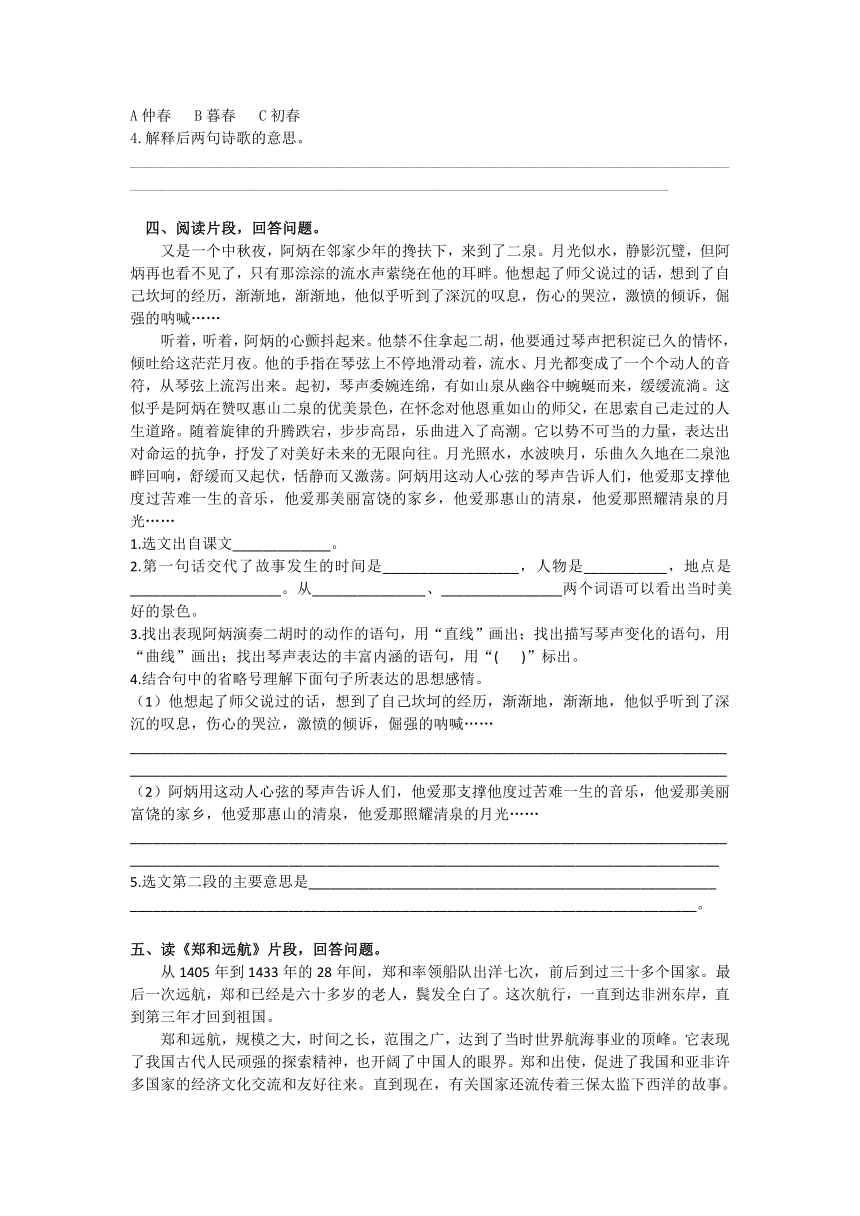

四、阅读片段,回答问题。 又是一个中秋夜,阿炳在邻家少年的搀扶下,来到了二泉。月光似水,静影沉璧,但阿炳再也看不见了,只有那淙淙的流水声萦绕在他的耳畔。他想起了师父说过的话,想到了自己坎坷的经历,渐渐地,渐渐地,他似乎听到了深沉的叹息,伤心的哭泣,激愤的倾诉,倔强的呐喊…… 听着,听着,阿炳的心颤抖起来。他禁不住拿起二胡,他要通过琴声把积淀已久的情怀,倾吐给这茫茫月夜。他的手指在琴弦上不停地滑动着,流水、月光都变成了一个个动人的音符,从琴弦上流泻出来。起初,琴声委婉连绵,有如山泉从幽谷中蜿蜒而来,缓缓流淌。这似乎是阿炳在赞叹惠山二泉的优美景色,在怀念对他恩重如山的师父,在思索自己走过的人生道路。随着旋律的升腾跌宕,步步高昂,乐曲进入了高潮。它以势不可当的力量,表达出对命运的抗争,抒发了对美好未来的无限向往。月光照水,水波映月,乐曲久久地在二泉池畔回响,舒缓而又起伏,恬静而又激荡。阿炳用这动人心弦的琴声告诉人们,他爱那支撑他度过苦难一生的音乐,他爱那美丽富饶的家乡,他爱那惠山的清泉,他爱那照耀清泉的月光……

1.选文出自课文_____________。

2.第一句话交代了故事发生的时间是__________________,人物是___________,地点是____________________。从_______________、________________两个词语可以看出当时美好的景色。

3.找出表现阿炳演奏二胡时的动作的语句,用“直线”画出;找出描写琴声变化的语句,用“曲线”画出;找出琴声表达的丰富内涵的语句,用“( )”标出。

4.结合句中的省略号理解下面句子所表达的思想感情。

(1)他想起了师父说过的话,想到了自己坎坷的经历,渐渐地,渐渐地,他似乎听到了深沉的叹息,伤心的哭泣,激愤的倾诉,倔强的呐喊……

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (2)阿炳用这动人心弦的琴声告诉人们,他爱那支撑他度过苦难一生的音乐,他爱那美丽富饶的家乡,他爱那惠山的清泉,他爱那照耀清泉的月光……

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.选文第二段的主要意思是______________________________________________________

___________________________________________________________________________。

五、读《郑和远航》片段,回答问题。

从1405年到1433年的28年间,郑和率领船队出洋七次,前后到过三十多个国家。最后一次远航,郑和已经是六十多岁的老人,鬓发全白了。这次航行,一直到达非洲东岸,直到第三年才回到祖国。 郑和远航,规模之大,时间之长,范围之广,达到了当时世界航海事业的顶峰。它表现了我国古代人民顽强的探索精神,也开阔了中国人的眼界。郑和出使,促进了我国和亚非许多国家的经济文化交流和友好往来。直到现在,有关国家还流传着三保太监下西洋的故事。

1.第一自然段中主要运用了( )说明法。

A打比方 B下定义 C列数字

找出第一自然段的数字,并说说那些数字说明了什么?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.这两段话的主要内容是什么?

______________________________________________________________________________

4.读了选文,你有什么感想?

___________________________________________________________________________

六、阅读《秦兵马俑》片段,回答问题。

兵马俑不仅规模宏大,而且类型众多,个性鲜明。 将军俑身材魁梧,头戴金冠,身披铠甲,手握宝剑,昂首挺胸,站在队伍前列,像是在指挥身后的军吏和士兵行进。那神态自若的样子,一看就知道是久经沙场、肩负重任的高级将领。 武士俑高1.8米左右,体格健壮,体态匀称。身上穿着战袍,套着铠甲,脚上蹬着前端向上翘起的战靴,头发大多挽成了偏向右侧的发髻。它们有的握着铜戈,有的擎着利剑,有的拿着盾牌。个个目光炯炯,双唇紧闭,神态严峻,好像一场大战就在眼前, 骑兵俑上身着短甲,下身着紧口裤,足蹬长筒马靴,右手执缰绳,左手持弓箭,随时准备上马冲杀。 车兵俑则分为驭手和军士,驭手居中而立,驾驭着战车,军士分列在战车两侧,保护着驭手。 弓弩手个个张弓搭箭,两眼盯着前方,或立或跪,随时准备将利箭射出去。 马俑与真马一般大小,一匹匹形体健壮,肌肉丰满。那跃跃欲试的样子,好像一声令下,就会撒开四蹄,腾空而起,踏上征程。

1.用直线画出文中的过渡句。

2.后面几个段落具体描绘了兵马俑的_______________、_____________特点。

3.本选文主要描写了______、_______、_______、_______、_______、_______等类型的兵马俑。请用曲线画出各自鲜明的个性。

4.写出下面句子的修辞手法。

(1)那跃跃欲试的样子,好像一声令下,就会撒开四蹄,腾空而起,踏上征程。( )

(2)它们有的握着铜戈,有的擎着利剑,有的拿着盾牌。( )

5.体会下面词语的意思,并选择任意四个词语写几句话。

昂首挺胸 久经沙场 神态自若 目光炯炯 跃跃欲试

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

七、阅读片段,回答问题。

维也纳是欧洲古典音乐的摇篮。18世纪以来,世界上许多著名的音乐家,如海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特、施特劳斯等,都在这里度过大部分音乐生涯,谱写了许多优美的乐章。维也纳的博物馆里,至今还陈列着他们的乐谱和手迹。 维也纳是一座用音乐装饰起来的城市。在这儿,到处可以看到大音乐家们的铜像或大理石像。为了纪念乐坛大师,维也纳的许多街道、公园、礼堂、剧院、会议大厅等,也多用音乐家的名字命名。就连王宫花园的草坪上,也用鲜花组成了一个巨大的音乐符号作为装饰。 维也纳几乎一天也离不开音乐。人们在漫步时,随时可以听到那优雅轻快的华尔兹圆舞曲。夏天的夜晚,公园里还举行露天音乐演奏会,悠扬的乐声掺和着花草的芬芳,在晚风中飘溢、回荡。维也纳的许多家庭有着室内演奏的传统,尤其在合家欢乐的时候,总要演奏一番,优美的旋律传遍街头巷尾。更有趣的是,在举行集会、庆典甚至政府会议时,会前会后也要各奏一曲古典音乐,这几乎成了惯例。

1. 在维也纳度过大部分音乐生涯,谱写了许多优美的乐章的音乐家有_____________、

_____________、____________、____________、____________。

2. 为了纪念乐坛大师,维也纳的许多____________、____________、____________、___________、____________等,也多用音乐家的名字命名。

3.请你用曲线画出每个自然段的中心句。

4.这几个自然段运用的都是( )写作方法。

A先总后分 B总分总 C先分后总

八、阅读诗歌,回答问题。

七律 长征 A 红军不怕远征难, B 万水千山只等闲。 C 五岭逶迤腾细浪, D 乌蒙磅礴走泥丸。 E 金沙水拍云崖暖, F 大渡桥横铁索寒。 G 更喜岷山千里雪, H 三军过后尽开颜。

1.本诗歌的作者是____________________。

2.__________________,_________________ 两句属于全诗的总起句,概括出了__________

_____________________的英雄气概。第______________等几句属于分述,展现了红军长征中所遇到的重重困难。

3.画横线的两句中使用了( )三种修辞手法。

A排比 B夸张 C对偶 D拟人 E比喻

4.E、F两句中的“暖”和“寒”充分说明了_____________________________________ 。

5.表现长征红军乐观精神的诗句是________________________,______________________。

这两句诗的意思是_____________________________________________________________

__________________________________________________________。

九、对比阅读。(选自《大江保卫战》)

第二自然段

7月27日凌晨两点,九江赛城湖的大堤塌陷了。四百多名官兵闻讯赶到。支队长一声令下:“上!”顿时,一条长龙在崩塌的堤坝下出现了。官兵们肩扛沉重的沙包,在泥水中来回穿梭。有的为了行走快捷,索性赤脚奔跑起来。嶙峋的片石割破了脚趾,他们全然不顾,心中只有一个念头:“大堤,保住大堤!”狂风卷着巨浪,猛烈地撕扯着堤岸,战士们高声喊道:“狂风为我们呐喊!暴雨为我们助威!巨浪为我们加油!”他们一个个奋然跳入水中,用自己的血肉之躯筑起了一道人墙。经过几个小时的鏖战,大堤保住了,官兵们浑身上下却是伤痕累累。“风声雨声涛声,声声震耳;雨水汗水血水,水水相融。”这是人民子弟兵在这场惊心动魄的大决战中的真实写照。

第四自然段:

解放军某部四连连长黄晓文正扛着麻包在稀泥中奔跑,忽然觉得脚底一阵疼痛,抬脚一看,原来是一根铁钉扎了进去。团长见状,马上派人去找随队军医。黄晓文大声说:“来不及了!”说着,一咬牙,猛地把铁钉一拔,一股鲜血涌了出来。黄晓文随即从身上扯下一绺布条,三下两下把脚捆了个结实,二话没说,转身扛起地上的麻包,又爬上了大堤……在那几十个难忘的日日日夜夜,有多少这样感人的事迹啊! 汹涌的激流中,战士们的冲锋舟劈波斩浪,飞向漂动的树梢,飞向灭顶的房屋,飞向摇摇晃晃的电杆。在安造垸,他们救出了被洪水围困了三天三夜的幼儿园老师周运兰;在簰洲湾,他们给攀上树梢等待了近九个小时的小江珊以生的希望……哪里有洪水,哪里就有军旗飘扬;哪里有危险,哪里就有军徽闪烁。滔滔洪水中的群众,看到了红五星,看到了迷彩服,就像看到了他们的大救星。

1.写出下面句子的修辞手法。

(1)支队长一声令下:“上!”顿时,一条长龙在崩塌的堤坝下出现了。( )

(2)狂风卷着巨浪,猛烈地撕扯着堤岸,战士们高声喊道:“狂风为我们呐喊!暴雨为我们助威!巨浪为我们加油!”( )

(3)风声雨声涛声,声声震耳;雨水汗水血水,水水相融。( )

(4)汹涌的激流中,战士们的冲锋舟劈波斩浪,飞向漂动的树梢,飞向灭顶的房屋,飞向摇摇晃晃的电杆。( )

(5)滔滔洪水中的群众,看到了红五星,看到了迷彩服,就像看到了他们的大救星。( )

2.我们可以用一个词概括第二自然段这个场面。( )

A惊心动魄 B惊涛骇浪 C惊天动地

第二自然段着重写____________________________________________________________,第四自然段着重写_____________________________________________。这种写法叫点面结合,能全面具体反映事情的真相,生动表现出人民子弟兵的英雄气概。

十、阅读《望月》片段,回答问题。

夜深人静,我悄悄地走到江轮甲板上坐下来。

月亮出来了,安详地吐洒着它的清辉。月光洒落在长江里,江面被照亮了,流动的江水中,有千点万点晶莹闪烁的光斑在跳动。江两岸,芦荡、树林和山峰的黑色剪影,在江天交界处隐隐约约地伸展着,起伏着。月光为它们镀上了一层银色的花边……

1.第一自然段交代了文章的背景是____________,地点是_____________。

2.月亮出来了,作者描写的月下景物是由长江里的_________、_________到江两岸的_________、_______、________的黑色剪影。

3.第一自然段暗写望月目的,第二自然段写望月_______,为人物活动衬托一幅梦幻背景。

十一、阅读片段,回答问题。

周围静得出奇。路两边近百亩的竹林郁郁葱葱,与南段高大的人工刺槐林形成了鲜明的对比。同伴忽然喊道:“灰椋鸟!”我翘首(仰望 观望 遥望)西南方向,(仍然 竟然 果然)有许多黑点向这边移动——灰椋鸟开始归林了。 ①一开始还是一小群一小群地飞过来,盘旋着,(连续 继续 陆续)投入刺槐林。②没有几分钟,“大部队”便排空而至,老远就听到它们的叫声。③它们大都是整群整群地列队飞行。④有的排成数百米长的长队,有的围成一个巨大的椭圆形,一批一批,浩浩荡荡地从我们头顶飞过。⑤先回来的鸟在林内不停地鸣叫,好像互相倾诉着一天的见闻和收获,又像在呼唤未归的同伴和儿女;后到的鸟与林中的鸟互相应和,边飞边鸣,很快找到自己栖息的处所,与熟悉的伙伴汇合。 夕阳渐渐西沉,晚霞映红了天空,也映红了刺槐林和竹林。天上的鸟越来越少了,可是整个林子里的灰椋鸟还是不愿过早地安眠。看,这几只刚刚落在枝头上,那几只又马上扑棱棱地飞起。它们的羽毛全变成金红色的了,多么像穿上盛装的少女在翩翩起舞哇!树林内外,百鸟争鸣,呼朋引伴,叽叽啾啾,似飞瀑落入深涧,如惊涛拍打岸滩,整个刺槐林和竹林成了一个天然的俱乐部。这上万只灰椋鸟是在举行盛大的联欢会,还是在庆祝自己的节日?要不怎么会这样热闹?我被这喧闹而又热烈的场面感染了,竟情不自禁地欢呼起来。

1.模仿写词语。

郁郁葱葱________________、________________

翩翩起舞________________、________________

2.划掉文中括号里不恰当的词语。

3.下面句子不是比喻句的是( )

A树林内外,百鸟争鸣,呼朋引伴,叽叽啾啾,似飞瀑落入深涧,如惊涛拍打岸滩,整个刺槐林和竹林成了一个天然的俱乐部。

B先回来的鸟在林内不停地鸣叫,好像互相倾诉着一天的见闻和收获,又像在呼唤未归的同伴和儿女。

C它们的羽毛全变成金红色的了,多么像穿上盛装的少女在翩翩起舞哇!

4.把选文的第二自然段分成三层,正确的分法是( )。

A①—②③④—⑤ B ①②—③—④⑤ C ①②—③④—⑤

5.这几个自然段的主要内容是什么?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

一、1.答案:哗哗啦啦 滴滴答答

解析:首先要明白这道题是要求写出AABB式的象声词,所以要写的词语必须符合这两个条件。

2.点拨:认真读选文,找出描写劳动场面热烈的词语和同学们欢欣喜悦的词语写出来。

答案:叮叮当当 奏响 歌谣 哗哗 滋润

3.答案:披上绿袍 枝繁叶茂 阵阵林涛

解析:这几个词语是说明通过大家的劳动,所出现的显著效果。

4.点拨:联系原文体会找出关键词语填空。

答案:自己的家园 无忧无虑

5.点拨:首先要明白拟人手法的含义,然后读句子找出描写人物的词语写出来。

答案:绿袍 煎熬 轻抚 寂寞 开心

6.答案:植树造林取得丰硕成果,荡漾的碧波 丰收的果园 感受到了森林美丽的景色,动物,自然与人和谐相处的美好情景。

解析:通过诗歌描写的美丽景色,感受到人与自然的和谐。

二、1.点拨:这是冰心写的一篇散文。 答案:B

点拨:这满树的花让作者出乎意料,所以她的眼睛一亮。

答案:因为作者看到那几棵大海棠树,开满了密密层层的淡红的花。这是她之前没料想到的。

点拨:首先弄明白什么是比喻句,然后认真读第一自然段,找出相关句子进行整理,再找出本体和喻体。

答案:院落里几棵大海棠树,开满了密密层层的淡红的花,在阳光下就像几座喷花的飞泉……

把海棠树比喻成飞泉。 4.点拨:这是双重否定句,可以变成肯定句。

答案:当你春游的时候,记住“只拣儿童多处行”,是永远不会找不到春天的!

点拨:首先读一读下面给的层意,我们知道是分三层,再认真读这一段话,根据层意分出三层即可。

答案:我们在花下大声赞叹,……又看看我们。//我拉住一个额前披着短发的女孩子,……“就是开得旺嘛!”//于是他们就像过了一关似的,笑着推着跑出门外去了。 6.点拨:在孩子眼中的春天是真正的春天,他们正在生长,当万物复苏的时候,他们也出来玩耍。只要有他们所到之处,就是春天,因为儿童多的地方春光最饱满最烂漫也就是意味春天来临。儿童不明白春天到底在哪里,只是看哪儿的游人多就往哪里走。因为作者特别喜爱儿童,在她的心目中,哪里有儿童,哪里就会有春天,哪里就焕发着春的气息,春天荡漾在儿童的心里,春天写在了儿童的脸上,春天就住在儿童的身上,春天是儿童的,儿童就是春天。春天写在了儿童的脸上,春天就住在儿童的身上,所以要寻找春天,就得“只拣儿童多处行”。

答案:是既写春天也写儿童的,作者用春天来形容游颐和园时所碰到的儿童。又借儿童的生机勃勃、活泼欢快的情态来衬托春天里充满着旺盛生命力的花儿。开得很旺的海棠花来反映春光的饱满与烂漫。既让人感受到海棠花旺盛的生命力,觉得海棠花充满了勃勃生机和活力,更让人感觉到春光的饱满与烂漫。

三、(一)1.叶绍翁 2.应该 爱惜 痕迹,踏坏 苔藓 轻轻地敲 柴门

3.点拨:“关不住、出墙”这两个词语一般是描写人物的动作,在这里形容“春色 红杏”所以是拟人化了。答案:春色 红杏

4.点拨:这是考察对古诗句含义的理解,根据字面意思写出来即可。

答案:满园的美好春色关是关不住的,园里的一枝红杏已经伸出墙外来了。

(二)1.杨万里 2.篱落:篱笆。径:小道。阴:树阴。急走:快速奔跑。 3.点拨:“花落未成成阴”和结句中的“菜花”都说明这是暮春季节。 答案:B 4.点拨:首先弄明白这两句古诗中每个词语的意思,再用自己的话把整句诗的意思连起来。答案:儿童们奔跑着,追扑翩翩飞舞的黄色的蝴蝶,可是黄色的蝴蝶飞到黄色的菜花丛中,孩子们再也分不清、找不到它们了

四、1.《二泉映月》 2.中秋夜 阿炳和一个少年 二泉旁 月光似水,静影沉璧

3. 答案:动作:他禁不住拿起二胡,他要通过琴声把积淀已久的情怀,倾吐给这茫茫月夜。他的手指在琴弦上不停地滑动着,流水、月光都变成了一个个动人的音符,从琴弦上流泻出来。解析:首先要找到描写阿炳演奏二胡的段落,然后找出相关句子,抓住“拿起、滑动”等词语,把相关句子用直线画出来。

琴声变化:起初,琴声委婉连绵,有如山泉从幽谷中蜿蜒而来,缓缓流淌。

随着旋律的升腾跌宕,步步高昂,乐曲进入了高潮。

月光照水,水波映月,乐曲久久地在二泉池畔回响,舒缓而又起伏,恬静而又激荡。

解析:抓住描写琴声的重点词语,如:琴声委婉连绵、随着旋律的升腾跌宕、舒缓而又起伏,恬静而又激荡等,再把包含这些词语的句子找出来。

丰富内涵:这似乎是阿炳在赞叹惠山二泉的优美景色,在怀念对他恩重如山的师父,在思索自己走过的人生道路。

它以势不可当的力量,表达出对命运的抗争,抒发了对美好未来的无限向往。

阿炳用这动人心弦的琴声告诉人们,他爱那支撑他度过苦难一生的音乐,他爱那美丽富饶的家乡,他爱那惠山的清泉,他爱那照耀清泉的月光……

解析:文中描写琴声变化的句子后面,都有一句话是对前面琴声的进一步描述,这就是琴声所表达的丰富内涵。最后一个排比句是对阿炳所有琴声内涵的总体概括。

4.(1)解析:这是对过往的追忆,表达了自己的悔恨之情,同时对今后的事情有了正确的改观,充满积极向上的斗志。

答案:写了阿炳听泉的感受,他领悟了师父的话意,回顾了自己的经历,这流水与阿炳的经历密切相关与阿炳感同身受,发自内心的叹息,哭泣,倾诉,呐喊。

(2)解析:用琴声倾诉出阿炳的心声,运用了排比的修辞手法,语句优美,句式整齐,生动的展现了这首乐曲的丰富内涵和艺术魅力。表达了阿炳与命运的抗争,热爱光明,追求美好生活的思想感情。

答案:省略号省略了阿炳的琴声所要表达的丰富内涵,他的想法和向往,含蓄的表达了阿炳对生活的热爱,对光明的向往,令人回味无穷。

解析:第二段采用了“琴声”与“心声”交替出现的写法,用文字的形式再现了《二泉映月》的优美旋律,介绍了其中的内容和意境。

答案:总体写出了《二泉映月》这首曲子诞生的过程。

五、1.解析:第一自然段列举了大量的数字说明郑和远航的意义,所以是列数字说明法。

答案:B

2.点拨:认真读选文第一自然段,找出数字想一想,作者用这些数字的目的是什么?联系下文找出答案。

答案:28年 七次 三十多个 六十多岁 第三年

郑和远航,规模之大,时间之长,范围之广,达到了当时世界航海事业的顶峰。说明我国古代人民有着顽强的探索精神。

点拨:课文前几段是详细叙述了郑和第一次下西洋的经过,后面是略写的七下西洋的概况和意义,详略得当。

答案:略写了郑和七下西洋的概况及意义。

点拨:要联系当时的实际和现在的实际情况,从正反两方面来回答。

答案:看当时郑和下西洋的盛况,我感到了民族自豪感。可当今世界航海事业飞速发展,我国与世界发达国家相比,还有一定的差距,所以我们要有民族忧患意识。

六、1. 点拨:文章中用一定词句和段落,提示前后意思之间的联系,使它们有机联系起来,自然而然地由上文转入下文,这就是过渡句。弄清楚过渡句的意思,再找出相应句子。本选文的第一自然段是一个过渡段,前半句“兵马俑不仅规模宏大”是用来概括上面自然段意思的,后面的“而且类型众多,个性鲜明”是用来引出下文的叙述内容的。

答案:兵马俑不仅规模宏大,而且类型众多,个性鲜明。 2.认真读一读后面几个段落,再联系过渡句中的后半句话就可以知道答案。找出关键词语写出来。

答案:类型众多,个性鲜明

3.点拨:认真阅读下面几个自然段,找出每个自然段所描写的兵马俑名称,再用曲线画出表现各自特点的句子来。

答案:将军 武士 骑兵 车兵 弓弩手 马佣

将军俑身材魁梧,头戴金冠,身披铠甲,手握宝剑,昂首挺胸,站在队伍前列,像是在指挥身后的军吏和士兵行进。

武士俑高1.8米左右,体格健壮,体态匀称。

骑兵俑上身着短甲,下身着紧口裤,足蹬长筒马靴,右手执缰绳,左手持弓箭,随时准备上马冲杀。 车兵俑则分为驭手和军士,驭手居中而立,驾驭着战车,军士分列在战车两侧,保护着驭手。 弓弩手个个张弓搭箭,两眼盯着前方,或立或跪,随时准备将利箭射出去。 马俑与真马一般大小,一匹匹形体健壮,肌肉丰满。

4.点拨:认真读句子,抓住重点词语理解。第一句话虽然有比喻词“好像”但是也不是比喻句,而是夸张句。第二句有关联词语“有的……有的……有的……”,所以是排比句。

答案:夸张 排比

5.点拨:联系原文中的句子,找出这些词语所处的位置,联系语境理解这些词语的意思,再自己创编情景写一段话。

答案:我们最后一节课是“小小表演秀”活动,大家都跃跃欲试,想着展示自己的表演才华。刘小凡更是不甘示弱,你看他神态自若,昂首挺胸地走上台,俨然一位久经沙场的将军。

七、1.点拨:认真读第一自然段找出答案。

答案:海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特、施特劳斯

2.点拨:认真读第二自然段找出答案。

答案:街道、公园、礼堂、剧院、会议大厅

3.点拨:首先要明白什么是中心句,然后在每个段落中找出相关概括主要内容的句子。

答案:维也纳是欧洲古典音乐的摇篮。维也纳是一座用音乐装饰起来的城市。维也纳几乎一天也离不开音乐。

4.点拨:因为每个自然段的开头都是中心句,概括了整个段落的主要内容。

答案:A

八、1.毛泽东

2.点拨:第A、B两句属于全诗的总起句,概括出了中国工农红军不怕困难的英雄气概。

答案:A 红军不怕远征难,B 万水千山只等闲。

第C、D、E、F几句属于分述,展现了红军长征中的重重困难。

3.点拨:找出画横线的句子认真读一读,想一想句子的特点符合什么修辞手法。

BCE比喻、夸张、对偶三种修辞手法。

4.点拨:结合当时的背景,理解诗句的意思,再写出这两个字包含的意思。

答案:E、F两句中的“暖”和“寒”充分说明了红军巧渡金沙江的欢快心情和飞渡泸定桥战争的惊险悲壮。

答案:

点拨:从“喜”和“尽开颜”这两个词语去理解。

答案:G 更喜岷山千里雪,H 三军过后尽开颜。

两句的意思是:更使红军欣喜的是翻过了千里皑皑白雪的岷山,人人心情开朗,个个笑逐颜开。

九、1.点拨:认真读这几句话,找出有显著特征的标志,然后想一想这几个句子是什么修辞手法再写出来。前几个句子都是我们比较熟悉的修辞手法,最后一句略微生疏。这句话中“红五星”“迷彩服”是人民子弟兵的特征。用“红五星”“迷彩服”来借代“人民子子弟兵。借代容易与借喻混淆。

答案:比喻 排比 对偶 比喻 借代

2.点拨:惊涛骇浪指的是波浪很猛,惊天动地形容声音很大。题干要求是概括第二自然段这个“场面”的词语,所以选择“惊心动魄”。

答案:A

3.点拨:认真对比阅读两个段落,抓住重点句子理解,分析每句话叙述的内容。

答案:人物众多的群体场面,以突出大决战的惊心动魄。四连连长黄晓文个人的行为表现。

十、1.点拨:认真读第一句话,找出关键词语。

答案:夜深人静 江轮甲板上

2.认真读第二自然段的二三句话,第二句写的是长江里的景色,第三句写的是长江两岸的景色,抓住句子中的重点词语写出来。

答案:江面 江水 芦荡、树林、山峰

3.点拨:第二自然段主要是描写月光下的美景的。

答案: 美景

十一、1.点拨:通过观察给出的词语可以得知题目要求是写AABB式和 AABC式的词语各两个。

可以从文中找答案,如果没有可以根据自己的积累写出来。

答案:浩浩荡荡 清清楚楚;鼎鼎大名 赫赫有名

2.点拨:这是对近义词的辨析,首先区分这三个词语的不同含义,再根据语境选出来划掉不合适的词语。

答案:遥望 果然 陆续

3.解析:选项A把“树林内外,百鸟争鸣,呼朋引伴,叽叽啾啾”的场面比喻成“飞瀑落入深涧,惊涛拍打岸滩”,把“整个刺槐林和竹林”比喻成“一个天然的俱乐部。”选项C把“羽毛全变成金红色的鸟”比喻成“穿上盛装的少女”。这两个都是比喻句,选项B虽然有比喻词“好像”,但是从“倾诉、呼唤”等词语可以看出是拟人句。题干是选择不是比喻句的选项,所以应该是B。

答案:B

4.解析:根据每句话所描写的内容,我们可以做如下分层(1)一开始还是……老远就听到它们的叫声。(2)它们大都是整群整群地列队飞行……浩浩荡荡地从我们头顶飞过。

(3)先回来的鸟在林内不停地鸣叫……与熟悉的伙伴汇合。这样的分层正与选项C相吻合。答案:C

5.点拨:可以简单概括三个自然段的意思再合在一起就是总的内容。

答案:主要写了我观赏到的灰椋鸟归林的壮观场面。

课内阅读专项训练

一、阅读《春光染绿我们双脚》片段,回答问题。

锨镐叮叮当当, 奏响了植树歌谣; 清水哗哗流淌, 滋润着棵棵树苗。

我们走到哪里, 哪里便披上绿袍, 千年裸露的山岩, 结束了烈日的煎熬。

寂寞多年的荒山, 如今已枝繁叶茂, 当风儿吹过的时候, 便涌起阵阵林涛。

小鸟抖动彩翼, 来这里搭窝筑巢; 松鼠有了美丽的家园, 快活得叽叽直叫。

撑起绿色的大伞, 小兔再也不怕天上的老雕; 在茂密的树丛中, 小猴开心得又蹦又跳。

山下的河水不再浑浊咆哮, 荡漾的碧波轻抚着河畔的小草。 待到金色的秋天, 我们把丰收的果园拥抱。

二、阅读片段,回答问题。

走进玉澜堂的院落里,眼睛突然地一亮,那几棵大海棠树,开满了密密层层的淡红的花,这繁花从树枝开到树梢,不留一点空隙,阳光下就像几座喷花的飞泉…… 春光,竟会这样地饱满,这样地烂漫!它把一冬天蕴藏的精神、力量,都尽情地释放出来了! 我们在花下大声赞叹,引起一群刚要出门的孩子又围聚过来了,他们抬头看看花,又看看我们。我拉住一个额前披着短发的女孩子,笑问:“你说这海棠花好看不好看?”她忸怩地笑着说:“好看。”我又笑问:“怎么好法?”当她说不出来低头玩着纽扣的时候,一个在她后面的男孩子笑着说:“就是开得旺嘛!”于是他们就像过了一关似的,笑着推着跑出门外去了。 对,就是开得旺!只要管理得好,给它适时地浇水施肥,花儿和儿童一样,在春天的感召下,就会欢畅活泼地,以旺盛的生命力,舒展出新鲜美丽的四肢,使出浑身解数。这时候,自己感到快乐,别人看着也快乐。 朋友,春天在哪里?当你春游的时候,记住“只拣儿童多处行”,是永远不会找不到春天的!

本片段选自__________的散文集《拾穗小札》。

A老舍 B冰心 C鲁迅

2.“走进玉澜堂的院落里,眼睛突然地一亮”作者为什么眼睛一亮呢?

_______________________________________________________________________________3.请你从选文第一自然段中提炼出一个比喻句,并说明把什么比喻成什么?

_______________________________________________________________________________

把下面句子换一种说法。

当你春游的时候,记住“只拣儿童多处行”,是永远不会找不到春天的!

________________________________________________________________

5.根据下面的意思用“/”把选文的第三自然段分成三层。 第一层,我们的赞叹声引来了孩子们。 第二层,我跟孩子们谈论海棠花。 第三层,孩子们跑出门去了。

6.你认为这篇短文重点是写春天?还是写儿童?还是既写春天也写儿童?请简要说明理由。

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

阅读古诗,回答问题。

(一)游园不值 ——南宋·( )

应怜屐齿印苍苔,小扣柴扉久不开。

春色满园关不住,一枝红杏出墙来。

本诗的作者是__________。

理解下面词语的意思。

应___________。 怜____________。 印__________,在这里是动词_______的意思。

苍苔_____________。 小扣____________。 柴扉_______________。

3.后两句中的“________”和“________”都被拟人化了。

4.后两句的意思是_____________________________________________________。

(二)宿新市徐公店

——( )?(宋代)

篱落疏疏一径深,树头花落未成阴。

儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻。

1.本诗的作者是宋代____________。

2.解释下列词语的意思。

篱落___________。 径_____________。 阴___________。 急走_________。

这是一首描写______时节农村景色的诗歌,它给我们描绘了一幅春意盎然的景象和可爱的儿童形象。

A仲春 B暮春 C初春

解释后两句诗歌的意思。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

四、阅读片段,回答问题。 又是一个中秋夜,阿炳在邻家少年的搀扶下,来到了二泉。月光似水,静影沉璧,但阿炳再也看不见了,只有那淙淙的流水声萦绕在他的耳畔。他想起了师父说过的话,想到了自己坎坷的经历,渐渐地,渐渐地,他似乎听到了深沉的叹息,伤心的哭泣,激愤的倾诉,倔强的呐喊…… 听着,听着,阿炳的心颤抖起来。他禁不住拿起二胡,他要通过琴声把积淀已久的情怀,倾吐给这茫茫月夜。他的手指在琴弦上不停地滑动着,流水、月光都变成了一个个动人的音符,从琴弦上流泻出来。起初,琴声委婉连绵,有如山泉从幽谷中蜿蜒而来,缓缓流淌。这似乎是阿炳在赞叹惠山二泉的优美景色,在怀念对他恩重如山的师父,在思索自己走过的人生道路。随着旋律的升腾跌宕,步步高昂,乐曲进入了高潮。它以势不可当的力量,表达出对命运的抗争,抒发了对美好未来的无限向往。月光照水,水波映月,乐曲久久地在二泉池畔回响,舒缓而又起伏,恬静而又激荡。阿炳用这动人心弦的琴声告诉人们,他爱那支撑他度过苦难一生的音乐,他爱那美丽富饶的家乡,他爱那惠山的清泉,他爱那照耀清泉的月光……

1.选文出自课文_____________。

2.第一句话交代了故事发生的时间是__________________,人物是___________,地点是____________________。从_______________、________________两个词语可以看出当时美好的景色。

3.找出表现阿炳演奏二胡时的动作的语句,用“直线”画出;找出描写琴声变化的语句,用“曲线”画出;找出琴声表达的丰富内涵的语句,用“( )”标出。

4.结合句中的省略号理解下面句子所表达的思想感情。

(1)他想起了师父说过的话,想到了自己坎坷的经历,渐渐地,渐渐地,他似乎听到了深沉的叹息,伤心的哭泣,激愤的倾诉,倔强的呐喊……

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (2)阿炳用这动人心弦的琴声告诉人们,他爱那支撑他度过苦难一生的音乐,他爱那美丽富饶的家乡,他爱那惠山的清泉,他爱那照耀清泉的月光……

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.选文第二段的主要意思是______________________________________________________

___________________________________________________________________________。

五、读《郑和远航》片段,回答问题。

从1405年到1433年的28年间,郑和率领船队出洋七次,前后到过三十多个国家。最后一次远航,郑和已经是六十多岁的老人,鬓发全白了。这次航行,一直到达非洲东岸,直到第三年才回到祖国。 郑和远航,规模之大,时间之长,范围之广,达到了当时世界航海事业的顶峰。它表现了我国古代人民顽强的探索精神,也开阔了中国人的眼界。郑和出使,促进了我国和亚非许多国家的经济文化交流和友好往来。直到现在,有关国家还流传着三保太监下西洋的故事。

1.第一自然段中主要运用了( )说明法。

A打比方 B下定义 C列数字

找出第一自然段的数字,并说说那些数字说明了什么?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.这两段话的主要内容是什么?

______________________________________________________________________________

4.读了选文,你有什么感想?

___________________________________________________________________________

六、阅读《秦兵马俑》片段,回答问题。

兵马俑不仅规模宏大,而且类型众多,个性鲜明。 将军俑身材魁梧,头戴金冠,身披铠甲,手握宝剑,昂首挺胸,站在队伍前列,像是在指挥身后的军吏和士兵行进。那神态自若的样子,一看就知道是久经沙场、肩负重任的高级将领。 武士俑高1.8米左右,体格健壮,体态匀称。身上穿着战袍,套着铠甲,脚上蹬着前端向上翘起的战靴,头发大多挽成了偏向右侧的发髻。它们有的握着铜戈,有的擎着利剑,有的拿着盾牌。个个目光炯炯,双唇紧闭,神态严峻,好像一场大战就在眼前, 骑兵俑上身着短甲,下身着紧口裤,足蹬长筒马靴,右手执缰绳,左手持弓箭,随时准备上马冲杀。 车兵俑则分为驭手和军士,驭手居中而立,驾驭着战车,军士分列在战车两侧,保护着驭手。 弓弩手个个张弓搭箭,两眼盯着前方,或立或跪,随时准备将利箭射出去。 马俑与真马一般大小,一匹匹形体健壮,肌肉丰满。那跃跃欲试的样子,好像一声令下,就会撒开四蹄,腾空而起,踏上征程。

1.用直线画出文中的过渡句。

2.后面几个段落具体描绘了兵马俑的_______________、_____________特点。

3.本选文主要描写了______、_______、_______、_______、_______、_______等类型的兵马俑。请用曲线画出各自鲜明的个性。

4.写出下面句子的修辞手法。

(1)那跃跃欲试的样子,好像一声令下,就会撒开四蹄,腾空而起,踏上征程。( )

(2)它们有的握着铜戈,有的擎着利剑,有的拿着盾牌。( )

5.体会下面词语的意思,并选择任意四个词语写几句话。

昂首挺胸 久经沙场 神态自若 目光炯炯 跃跃欲试

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

七、阅读片段,回答问题。

维也纳是欧洲古典音乐的摇篮。18世纪以来,世界上许多著名的音乐家,如海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特、施特劳斯等,都在这里度过大部分音乐生涯,谱写了许多优美的乐章。维也纳的博物馆里,至今还陈列着他们的乐谱和手迹。 维也纳是一座用音乐装饰起来的城市。在这儿,到处可以看到大音乐家们的铜像或大理石像。为了纪念乐坛大师,维也纳的许多街道、公园、礼堂、剧院、会议大厅等,也多用音乐家的名字命名。就连王宫花园的草坪上,也用鲜花组成了一个巨大的音乐符号作为装饰。 维也纳几乎一天也离不开音乐。人们在漫步时,随时可以听到那优雅轻快的华尔兹圆舞曲。夏天的夜晚,公园里还举行露天音乐演奏会,悠扬的乐声掺和着花草的芬芳,在晚风中飘溢、回荡。维也纳的许多家庭有着室内演奏的传统,尤其在合家欢乐的时候,总要演奏一番,优美的旋律传遍街头巷尾。更有趣的是,在举行集会、庆典甚至政府会议时,会前会后也要各奏一曲古典音乐,这几乎成了惯例。

1. 在维也纳度过大部分音乐生涯,谱写了许多优美的乐章的音乐家有_____________、

_____________、____________、____________、____________。

2. 为了纪念乐坛大师,维也纳的许多____________、____________、____________、___________、____________等,也多用音乐家的名字命名。

3.请你用曲线画出每个自然段的中心句。

4.这几个自然段运用的都是( )写作方法。

A先总后分 B总分总 C先分后总

八、阅读诗歌,回答问题。

七律 长征 A 红军不怕远征难, B 万水千山只等闲。 C 五岭逶迤腾细浪, D 乌蒙磅礴走泥丸。 E 金沙水拍云崖暖, F 大渡桥横铁索寒。 G 更喜岷山千里雪, H 三军过后尽开颜。

1.本诗歌的作者是____________________。

2.__________________,_________________ 两句属于全诗的总起句,概括出了__________

_____________________的英雄气概。第______________等几句属于分述,展现了红军长征中所遇到的重重困难。

3.画横线的两句中使用了( )三种修辞手法。

A排比 B夸张 C对偶 D拟人 E比喻

4.E、F两句中的“暖”和“寒”充分说明了_____________________________________ 。

5.表现长征红军乐观精神的诗句是________________________,______________________。

这两句诗的意思是_____________________________________________________________

__________________________________________________________。

九、对比阅读。(选自《大江保卫战》)

第二自然段

7月27日凌晨两点,九江赛城湖的大堤塌陷了。四百多名官兵闻讯赶到。支队长一声令下:“上!”顿时,一条长龙在崩塌的堤坝下出现了。官兵们肩扛沉重的沙包,在泥水中来回穿梭。有的为了行走快捷,索性赤脚奔跑起来。嶙峋的片石割破了脚趾,他们全然不顾,心中只有一个念头:“大堤,保住大堤!”狂风卷着巨浪,猛烈地撕扯着堤岸,战士们高声喊道:“狂风为我们呐喊!暴雨为我们助威!巨浪为我们加油!”他们一个个奋然跳入水中,用自己的血肉之躯筑起了一道人墙。经过几个小时的鏖战,大堤保住了,官兵们浑身上下却是伤痕累累。“风声雨声涛声,声声震耳;雨水汗水血水,水水相融。”这是人民子弟兵在这场惊心动魄的大决战中的真实写照。

第四自然段:

解放军某部四连连长黄晓文正扛着麻包在稀泥中奔跑,忽然觉得脚底一阵疼痛,抬脚一看,原来是一根铁钉扎了进去。团长见状,马上派人去找随队军医。黄晓文大声说:“来不及了!”说着,一咬牙,猛地把铁钉一拔,一股鲜血涌了出来。黄晓文随即从身上扯下一绺布条,三下两下把脚捆了个结实,二话没说,转身扛起地上的麻包,又爬上了大堤……在那几十个难忘的日日日夜夜,有多少这样感人的事迹啊! 汹涌的激流中,战士们的冲锋舟劈波斩浪,飞向漂动的树梢,飞向灭顶的房屋,飞向摇摇晃晃的电杆。在安造垸,他们救出了被洪水围困了三天三夜的幼儿园老师周运兰;在簰洲湾,他们给攀上树梢等待了近九个小时的小江珊以生的希望……哪里有洪水,哪里就有军旗飘扬;哪里有危险,哪里就有军徽闪烁。滔滔洪水中的群众,看到了红五星,看到了迷彩服,就像看到了他们的大救星。

1.写出下面句子的修辞手法。

(1)支队长一声令下:“上!”顿时,一条长龙在崩塌的堤坝下出现了。( )

(2)狂风卷着巨浪,猛烈地撕扯着堤岸,战士们高声喊道:“狂风为我们呐喊!暴雨为我们助威!巨浪为我们加油!”( )

(3)风声雨声涛声,声声震耳;雨水汗水血水,水水相融。( )

(4)汹涌的激流中,战士们的冲锋舟劈波斩浪,飞向漂动的树梢,飞向灭顶的房屋,飞向摇摇晃晃的电杆。( )

(5)滔滔洪水中的群众,看到了红五星,看到了迷彩服,就像看到了他们的大救星。( )

2.我们可以用一个词概括第二自然段这个场面。( )

A惊心动魄 B惊涛骇浪 C惊天动地

第二自然段着重写____________________________________________________________,第四自然段着重写_____________________________________________。这种写法叫点面结合,能全面具体反映事情的真相,生动表现出人民子弟兵的英雄气概。

十、阅读《望月》片段,回答问题。

夜深人静,我悄悄地走到江轮甲板上坐下来。

月亮出来了,安详地吐洒着它的清辉。月光洒落在长江里,江面被照亮了,流动的江水中,有千点万点晶莹闪烁的光斑在跳动。江两岸,芦荡、树林和山峰的黑色剪影,在江天交界处隐隐约约地伸展着,起伏着。月光为它们镀上了一层银色的花边……

1.第一自然段交代了文章的背景是____________,地点是_____________。

2.月亮出来了,作者描写的月下景物是由长江里的_________、_________到江两岸的_________、_______、________的黑色剪影。

3.第一自然段暗写望月目的,第二自然段写望月_______,为人物活动衬托一幅梦幻背景。

十一、阅读片段,回答问题。

周围静得出奇。路两边近百亩的竹林郁郁葱葱,与南段高大的人工刺槐林形成了鲜明的对比。同伴忽然喊道:“灰椋鸟!”我翘首(仰望 观望 遥望)西南方向,(仍然 竟然 果然)有许多黑点向这边移动——灰椋鸟开始归林了。 ①一开始还是一小群一小群地飞过来,盘旋着,(连续 继续 陆续)投入刺槐林。②没有几分钟,“大部队”便排空而至,老远就听到它们的叫声。③它们大都是整群整群地列队飞行。④有的排成数百米长的长队,有的围成一个巨大的椭圆形,一批一批,浩浩荡荡地从我们头顶飞过。⑤先回来的鸟在林内不停地鸣叫,好像互相倾诉着一天的见闻和收获,又像在呼唤未归的同伴和儿女;后到的鸟与林中的鸟互相应和,边飞边鸣,很快找到自己栖息的处所,与熟悉的伙伴汇合。 夕阳渐渐西沉,晚霞映红了天空,也映红了刺槐林和竹林。天上的鸟越来越少了,可是整个林子里的灰椋鸟还是不愿过早地安眠。看,这几只刚刚落在枝头上,那几只又马上扑棱棱地飞起。它们的羽毛全变成金红色的了,多么像穿上盛装的少女在翩翩起舞哇!树林内外,百鸟争鸣,呼朋引伴,叽叽啾啾,似飞瀑落入深涧,如惊涛拍打岸滩,整个刺槐林和竹林成了一个天然的俱乐部。这上万只灰椋鸟是在举行盛大的联欢会,还是在庆祝自己的节日?要不怎么会这样热闹?我被这喧闹而又热烈的场面感染了,竟情不自禁地欢呼起来。

1.模仿写词语。

郁郁葱葱________________、________________

翩翩起舞________________、________________

2.划掉文中括号里不恰当的词语。

3.下面句子不是比喻句的是( )

A树林内外,百鸟争鸣,呼朋引伴,叽叽啾啾,似飞瀑落入深涧,如惊涛拍打岸滩,整个刺槐林和竹林成了一个天然的俱乐部。

B先回来的鸟在林内不停地鸣叫,好像互相倾诉着一天的见闻和收获,又像在呼唤未归的同伴和儿女。

C它们的羽毛全变成金红色的了,多么像穿上盛装的少女在翩翩起舞哇!

4.把选文的第二自然段分成三层,正确的分法是( )。

A①—②③④—⑤ B ①②—③—④⑤ C ①②—③④—⑤

5.这几个自然段的主要内容是什么?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

一、1.答案:哗哗啦啦 滴滴答答

解析:首先要明白这道题是要求写出AABB式的象声词,所以要写的词语必须符合这两个条件。

2.点拨:认真读选文,找出描写劳动场面热烈的词语和同学们欢欣喜悦的词语写出来。

答案:叮叮当当 奏响 歌谣 哗哗 滋润

3.答案:披上绿袍 枝繁叶茂 阵阵林涛

解析:这几个词语是说明通过大家的劳动,所出现的显著效果。

4.点拨:联系原文体会找出关键词语填空。

答案:自己的家园 无忧无虑

5.点拨:首先要明白拟人手法的含义,然后读句子找出描写人物的词语写出来。

答案:绿袍 煎熬 轻抚 寂寞 开心

6.答案:植树造林取得丰硕成果,荡漾的碧波 丰收的果园 感受到了森林美丽的景色,动物,自然与人和谐相处的美好情景。

解析:通过诗歌描写的美丽景色,感受到人与自然的和谐。

二、1.点拨:这是冰心写的一篇散文。 答案:B

点拨:这满树的花让作者出乎意料,所以她的眼睛一亮。

答案:因为作者看到那几棵大海棠树,开满了密密层层的淡红的花。这是她之前没料想到的。

点拨:首先弄明白什么是比喻句,然后认真读第一自然段,找出相关句子进行整理,再找出本体和喻体。

答案:院落里几棵大海棠树,开满了密密层层的淡红的花,在阳光下就像几座喷花的飞泉……

把海棠树比喻成飞泉。 4.点拨:这是双重否定句,可以变成肯定句。

答案:当你春游的时候,记住“只拣儿童多处行”,是永远不会找不到春天的!

点拨:首先读一读下面给的层意,我们知道是分三层,再认真读这一段话,根据层意分出三层即可。

答案:我们在花下大声赞叹,……又看看我们。//我拉住一个额前披着短发的女孩子,……“就是开得旺嘛!”//于是他们就像过了一关似的,笑着推着跑出门外去了。 6.点拨:在孩子眼中的春天是真正的春天,他们正在生长,当万物复苏的时候,他们也出来玩耍。只要有他们所到之处,就是春天,因为儿童多的地方春光最饱满最烂漫也就是意味春天来临。儿童不明白春天到底在哪里,只是看哪儿的游人多就往哪里走。因为作者特别喜爱儿童,在她的心目中,哪里有儿童,哪里就会有春天,哪里就焕发着春的气息,春天荡漾在儿童的心里,春天写在了儿童的脸上,春天就住在儿童的身上,春天是儿童的,儿童就是春天。春天写在了儿童的脸上,春天就住在儿童的身上,所以要寻找春天,就得“只拣儿童多处行”。

答案:是既写春天也写儿童的,作者用春天来形容游颐和园时所碰到的儿童。又借儿童的生机勃勃、活泼欢快的情态来衬托春天里充满着旺盛生命力的花儿。开得很旺的海棠花来反映春光的饱满与烂漫。既让人感受到海棠花旺盛的生命力,觉得海棠花充满了勃勃生机和活力,更让人感觉到春光的饱满与烂漫。

三、(一)1.叶绍翁 2.应该 爱惜 痕迹,踏坏 苔藓 轻轻地敲 柴门

3.点拨:“关不住、出墙”这两个词语一般是描写人物的动作,在这里形容“春色 红杏”所以是拟人化了。答案:春色 红杏

4.点拨:这是考察对古诗句含义的理解,根据字面意思写出来即可。

答案:满园的美好春色关是关不住的,园里的一枝红杏已经伸出墙外来了。

(二)1.杨万里 2.篱落:篱笆。径:小道。阴:树阴。急走:快速奔跑。 3.点拨:“花落未成成阴”和结句中的“菜花”都说明这是暮春季节。 答案:B 4.点拨:首先弄明白这两句古诗中每个词语的意思,再用自己的话把整句诗的意思连起来。答案:儿童们奔跑着,追扑翩翩飞舞的黄色的蝴蝶,可是黄色的蝴蝶飞到黄色的菜花丛中,孩子们再也分不清、找不到它们了

四、1.《二泉映月》 2.中秋夜 阿炳和一个少年 二泉旁 月光似水,静影沉璧

3. 答案:动作:他禁不住拿起二胡,他要通过琴声把积淀已久的情怀,倾吐给这茫茫月夜。他的手指在琴弦上不停地滑动着,流水、月光都变成了一个个动人的音符,从琴弦上流泻出来。解析:首先要找到描写阿炳演奏二胡的段落,然后找出相关句子,抓住“拿起、滑动”等词语,把相关句子用直线画出来。

琴声变化:起初,琴声委婉连绵,有如山泉从幽谷中蜿蜒而来,缓缓流淌。

随着旋律的升腾跌宕,步步高昂,乐曲进入了高潮。

月光照水,水波映月,乐曲久久地在二泉池畔回响,舒缓而又起伏,恬静而又激荡。

解析:抓住描写琴声的重点词语,如:琴声委婉连绵、随着旋律的升腾跌宕、舒缓而又起伏,恬静而又激荡等,再把包含这些词语的句子找出来。

丰富内涵:这似乎是阿炳在赞叹惠山二泉的优美景色,在怀念对他恩重如山的师父,在思索自己走过的人生道路。

它以势不可当的力量,表达出对命运的抗争,抒发了对美好未来的无限向往。

阿炳用这动人心弦的琴声告诉人们,他爱那支撑他度过苦难一生的音乐,他爱那美丽富饶的家乡,他爱那惠山的清泉,他爱那照耀清泉的月光……

解析:文中描写琴声变化的句子后面,都有一句话是对前面琴声的进一步描述,这就是琴声所表达的丰富内涵。最后一个排比句是对阿炳所有琴声内涵的总体概括。

4.(1)解析:这是对过往的追忆,表达了自己的悔恨之情,同时对今后的事情有了正确的改观,充满积极向上的斗志。

答案:写了阿炳听泉的感受,他领悟了师父的话意,回顾了自己的经历,这流水与阿炳的经历密切相关与阿炳感同身受,发自内心的叹息,哭泣,倾诉,呐喊。

(2)解析:用琴声倾诉出阿炳的心声,运用了排比的修辞手法,语句优美,句式整齐,生动的展现了这首乐曲的丰富内涵和艺术魅力。表达了阿炳与命运的抗争,热爱光明,追求美好生活的思想感情。

答案:省略号省略了阿炳的琴声所要表达的丰富内涵,他的想法和向往,含蓄的表达了阿炳对生活的热爱,对光明的向往,令人回味无穷。

解析:第二段采用了“琴声”与“心声”交替出现的写法,用文字的形式再现了《二泉映月》的优美旋律,介绍了其中的内容和意境。

答案:总体写出了《二泉映月》这首曲子诞生的过程。

五、1.解析:第一自然段列举了大量的数字说明郑和远航的意义,所以是列数字说明法。

答案:B

2.点拨:认真读选文第一自然段,找出数字想一想,作者用这些数字的目的是什么?联系下文找出答案。

答案:28年 七次 三十多个 六十多岁 第三年

郑和远航,规模之大,时间之长,范围之广,达到了当时世界航海事业的顶峰。说明我国古代人民有着顽强的探索精神。

点拨:课文前几段是详细叙述了郑和第一次下西洋的经过,后面是略写的七下西洋的概况和意义,详略得当。

答案:略写了郑和七下西洋的概况及意义。

点拨:要联系当时的实际和现在的实际情况,从正反两方面来回答。

答案:看当时郑和下西洋的盛况,我感到了民族自豪感。可当今世界航海事业飞速发展,我国与世界发达国家相比,还有一定的差距,所以我们要有民族忧患意识。

六、1. 点拨:文章中用一定词句和段落,提示前后意思之间的联系,使它们有机联系起来,自然而然地由上文转入下文,这就是过渡句。弄清楚过渡句的意思,再找出相应句子。本选文的第一自然段是一个过渡段,前半句“兵马俑不仅规模宏大”是用来概括上面自然段意思的,后面的“而且类型众多,个性鲜明”是用来引出下文的叙述内容的。

答案:兵马俑不仅规模宏大,而且类型众多,个性鲜明。 2.认真读一读后面几个段落,再联系过渡句中的后半句话就可以知道答案。找出关键词语写出来。

答案:类型众多,个性鲜明

3.点拨:认真阅读下面几个自然段,找出每个自然段所描写的兵马俑名称,再用曲线画出表现各自特点的句子来。

答案:将军 武士 骑兵 车兵 弓弩手 马佣

将军俑身材魁梧,头戴金冠,身披铠甲,手握宝剑,昂首挺胸,站在队伍前列,像是在指挥身后的军吏和士兵行进。

武士俑高1.8米左右,体格健壮,体态匀称。

骑兵俑上身着短甲,下身着紧口裤,足蹬长筒马靴,右手执缰绳,左手持弓箭,随时准备上马冲杀。 车兵俑则分为驭手和军士,驭手居中而立,驾驭着战车,军士分列在战车两侧,保护着驭手。 弓弩手个个张弓搭箭,两眼盯着前方,或立或跪,随时准备将利箭射出去。 马俑与真马一般大小,一匹匹形体健壮,肌肉丰满。

4.点拨:认真读句子,抓住重点词语理解。第一句话虽然有比喻词“好像”但是也不是比喻句,而是夸张句。第二句有关联词语“有的……有的……有的……”,所以是排比句。

答案:夸张 排比

5.点拨:联系原文中的句子,找出这些词语所处的位置,联系语境理解这些词语的意思,再自己创编情景写一段话。

答案:我们最后一节课是“小小表演秀”活动,大家都跃跃欲试,想着展示自己的表演才华。刘小凡更是不甘示弱,你看他神态自若,昂首挺胸地走上台,俨然一位久经沙场的将军。

七、1.点拨:认真读第一自然段找出答案。

答案:海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特、施特劳斯

2.点拨:认真读第二自然段找出答案。

答案:街道、公园、礼堂、剧院、会议大厅

3.点拨:首先要明白什么是中心句,然后在每个段落中找出相关概括主要内容的句子。

答案:维也纳是欧洲古典音乐的摇篮。维也纳是一座用音乐装饰起来的城市。维也纳几乎一天也离不开音乐。

4.点拨:因为每个自然段的开头都是中心句,概括了整个段落的主要内容。

答案:A

八、1.毛泽东

2.点拨:第A、B两句属于全诗的总起句,概括出了中国工农红军不怕困难的英雄气概。

答案:A 红军不怕远征难,B 万水千山只等闲。

第C、D、E、F几句属于分述,展现了红军长征中的重重困难。

3.点拨:找出画横线的句子认真读一读,想一想句子的特点符合什么修辞手法。

BCE比喻、夸张、对偶三种修辞手法。

4.点拨:结合当时的背景,理解诗句的意思,再写出这两个字包含的意思。

答案:E、F两句中的“暖”和“寒”充分说明了红军巧渡金沙江的欢快心情和飞渡泸定桥战争的惊险悲壮。

答案:

点拨:从“喜”和“尽开颜”这两个词语去理解。

答案:G 更喜岷山千里雪,H 三军过后尽开颜。

两句的意思是:更使红军欣喜的是翻过了千里皑皑白雪的岷山,人人心情开朗,个个笑逐颜开。

九、1.点拨:认真读这几句话,找出有显著特征的标志,然后想一想这几个句子是什么修辞手法再写出来。前几个句子都是我们比较熟悉的修辞手法,最后一句略微生疏。这句话中“红五星”“迷彩服”是人民子弟兵的特征。用“红五星”“迷彩服”来借代“人民子子弟兵。借代容易与借喻混淆。

答案:比喻 排比 对偶 比喻 借代

2.点拨:惊涛骇浪指的是波浪很猛,惊天动地形容声音很大。题干要求是概括第二自然段这个“场面”的词语,所以选择“惊心动魄”。

答案:A

3.点拨:认真对比阅读两个段落,抓住重点句子理解,分析每句话叙述的内容。

答案:人物众多的群体场面,以突出大决战的惊心动魄。四连连长黄晓文个人的行为表现。

十、1.点拨:认真读第一句话,找出关键词语。

答案:夜深人静 江轮甲板上

2.认真读第二自然段的二三句话,第二句写的是长江里的景色,第三句写的是长江两岸的景色,抓住句子中的重点词语写出来。

答案:江面 江水 芦荡、树林、山峰

3.点拨:第二自然段主要是描写月光下的美景的。

答案: 美景

十一、1.点拨:通过观察给出的词语可以得知题目要求是写AABB式和 AABC式的词语各两个。

可以从文中找答案,如果没有可以根据自己的积累写出来。

答案:浩浩荡荡 清清楚楚;鼎鼎大名 赫赫有名

2.点拨:这是对近义词的辨析,首先区分这三个词语的不同含义,再根据语境选出来划掉不合适的词语。

答案:遥望 果然 陆续

3.解析:选项A把“树林内外,百鸟争鸣,呼朋引伴,叽叽啾啾”的场面比喻成“飞瀑落入深涧,惊涛拍打岸滩”,把“整个刺槐林和竹林”比喻成“一个天然的俱乐部。”选项C把“羽毛全变成金红色的鸟”比喻成“穿上盛装的少女”。这两个都是比喻句,选项B虽然有比喻词“好像”,但是从“倾诉、呼唤”等词语可以看出是拟人句。题干是选择不是比喻句的选项,所以应该是B。

答案:B

4.解析:根据每句话所描写的内容,我们可以做如下分层(1)一开始还是……老远就听到它们的叫声。(2)它们大都是整群整群地列队飞行……浩浩荡荡地从我们头顶飞过。

(3)先回来的鸟在林内不停地鸣叫……与熟悉的伙伴汇合。这样的分层正与选项C相吻合。答案:C

5.点拨:可以简单概括三个自然段的意思再合在一起就是总的内容。

答案:主要写了我观赏到的灰椋鸟归林的壮观场面。

同课章节目录