第8课经济体制改革 课件(共42ppt)

文档属性

| 名称 | 第8课经济体制改革 课件(共42ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 10.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-01-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件42张PPT。第三单元 中国特色社会主义道路

第8课 经济体制改革2中国需要一场改革吗?

----改革的背景

中国需要怎样的改革?

----改革的内容

改革给我们带来了什么?

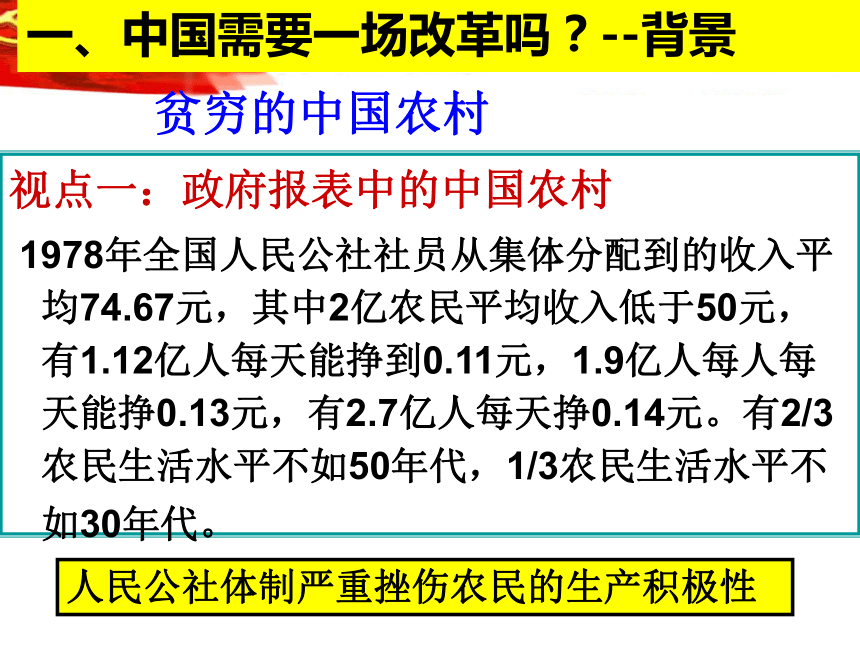

----改革的结果一、中国需要一场改革吗?--背景

视点一:政府报表中的中国农村

1978年全国人民公社社员从集体分配到的收入平均74.67元,其中2亿农民平均收入低于50元,有1.12亿人每天能挣到0.11元,1.9亿人每人每天能挣0.13元,有2.7亿人每天挣0.14元。有2/3农民生活水平不如50年代,1/3农民生活水平不如30年代。 贫穷的中国农村人民公社体制严重挫伤农民的生产积极性4视点二:史学家笔下的中国城镇

全民所有制单位职工的平均工资:

1957年是637元,1978年是644元。

——林蕴辉《国史札记》

天津市:

1975年,工厂第一线工人70%是二级工,月薪41.5元。1950年人均住房面积3.8平方米,1972年,3平方米。

——杨继绳《三十年河东》困窘的中国城市5视点三:数字中的生产状况与效益

1978年,我国每个职工平均创造的价值只有

0.9万元人民币,而美国为6.5万美元。1952年到

1983年,国家向重工业投资4150亿元,同期重

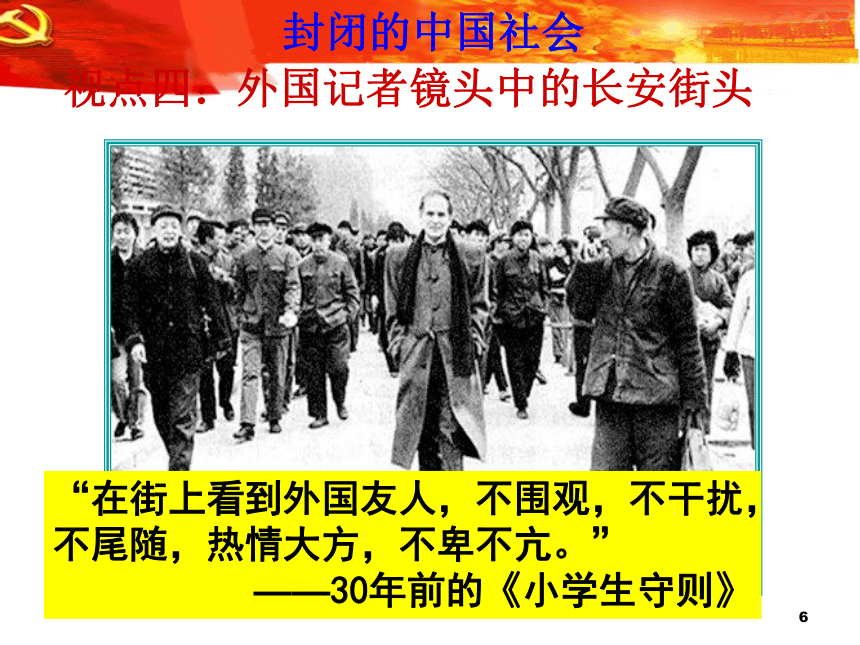

工业给国家积累的资金只有8150亿元。低效的中国经济6视点四:外国记者镜头中的长安街头“在街上看到外国友人,不围观,不干扰,不尾随,热情大方,不卑不亢。”

——30年前的《小学生守则》封闭的中国社会7中国需要一场改革吗?--背景

贫穷的中国农村困窘的中国城市低效的中国经济封闭的中国社会1978年的中国8视点五:国家领导人的决心

陈云(人大常委会副委员长)1978年12月说:

建国快三十年了,现在还有要饭的,怎么行呢

邓小平(中共中央副主席)1980年4月说:

现在说我们穷还不够,是太穷。

——林蕴辉《国史札记》

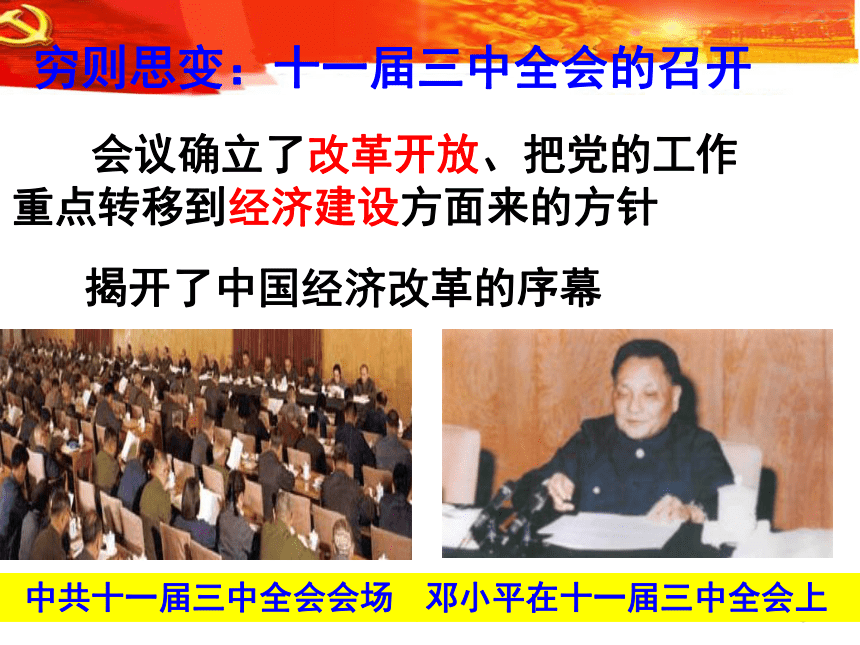

9穷则思变:十一届三中全会的召开中共十一届三中全会会场邓小平在十一届三中全会上 会议确立了改革开放、把党的工作重点转移到经济建设方面来的方针揭开了中国经济改革的序幕 安徽凤阳县是一穷乡僻壤之地,是明朝开国皇帝朱元璋的故乡,凤阳花鼓闻名全国。当时有一首广为流传的凤阳花鼓唱道:改革前小岗村农民居住的茅草屋说凤阳,道凤阳,

凤阳本是好地方。

自从出了朱皇帝,

十年倒有九年荒。

大户人家卖牛羊,

小户人家卖儿郎。

奴家没有儿郎卖,

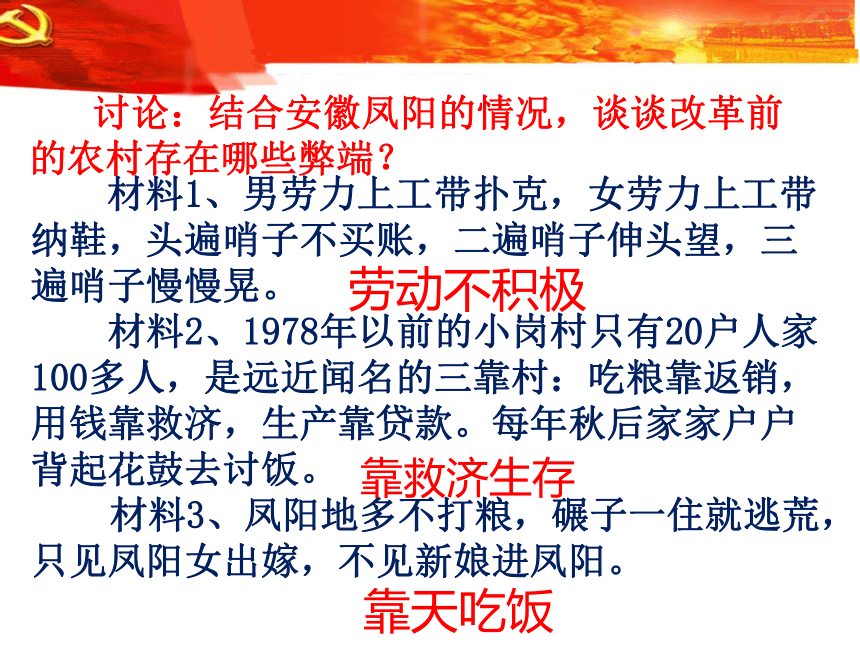

身背花鼓走四方。 讨论:结合安徽凤阳的情况,谈谈改革前

的农村存在哪些弊端? 材料1、男劳力上工带扑克,女劳力上工带

纳鞋,头遍哨子不买账,二遍哨子伸头望,三

遍哨子慢慢晃。

材料2、1978年以前的小岗村只有20户人家

100多人,是远近闻名的三靠村:吃粮靠返销,

用钱靠救济,生产靠贷款。每年秋后家家户户

背起花鼓去讨饭。

材料3、凤阳地多不打粮,碾子一住就逃荒,

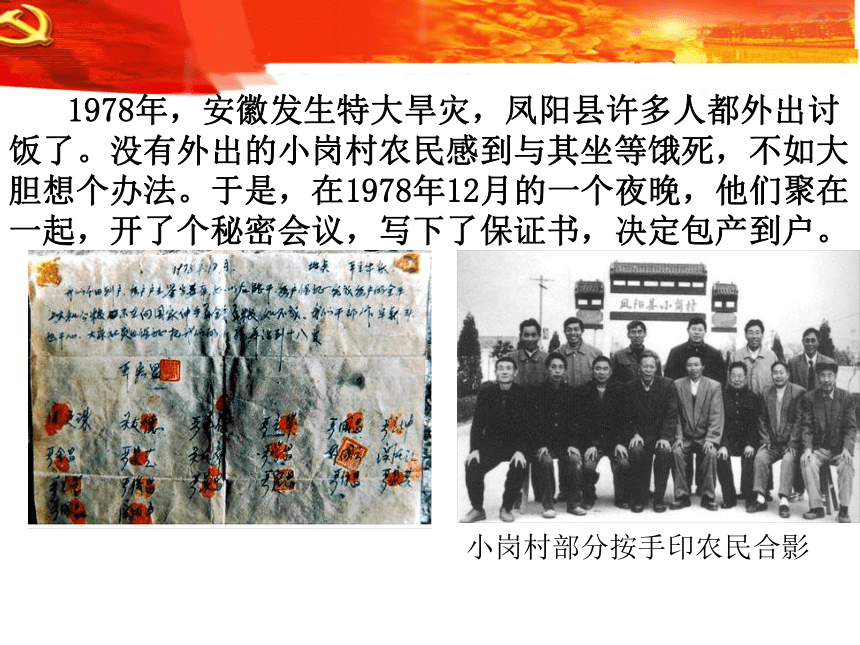

只见凤阳女出嫁,不见新娘进凤阳。 劳动不积极靠救济生存靠天吃饭? 1978年,安徽发生特大旱灾,凤阳县许多人都外出讨饭了。没有外出的小岗村农民感到与其坐等饿死,不如大胆想个办法。于是,在1978年12月的一个夜晚,他们聚在一起,开了个秘密会议,写下了保证书,决定包产到户。小岗村部分按手印农民合影1.原因:2.目的:3.概念:一、家庭联产承包责任制农村人口比重大,稳定农村事关国家稳定,人民公社体制严重挫伤了农民生产积极性。调动农民的生产积极性,促进农村经济发展指在土地公有制基础上,把土地长期承包给各农户使用,农业集体生产变为分户自主经营,自负盈亏。 在实行包产到户后,改变了过去长久以来“凤阳地多不打粮,碾子一住就逃荒。只见凤阳女出嫁,不见新娘进凤阳”的状况,1979年凤阳全县粮食产量比1978年增长49%,卖给国家粮食4450万千克。凤阳农民打花鼓庆丰收丰收的小岗生产队农民凤阳县粮食生产三年三大步 请思考:以上数据说明了什么问题? 单位:亿斤实行包产到户的生产责任制,极大地调动了广大农民的生产积极性。 小岗村建成大包干纪念馆 为了加强和完善农业生产责任制,1980年,四川首先在广汉县进行了人民公社政社分开、恢复乡政府的改革试点。图为取消人民公社后全国最早建立的四川广汉县向阳乡人民政府。公有制自主经营

自负盈亏

交够国家的,留足集体的剩下都是自己的

调动农民生产积极性

使农村经济发展

开始富裕建国后农村经济体制四次调整土地改革:1950—1952年的土地改革废除了封建地主土地私有制,实行农民土地所有制

农业合作社:1953—1956年实现土地公有制

人民公社化运动:1958——1978年挫伤了农民建设社会主义的积极性

家庭联产承包责任制: 1978——现在调动了农民生产积极性,解放农村生产力,推动农业生产的发展

应遵循原则:必须实事求是,合乎经济规律,把握住生产关系的变革或调整必须有利于生产力的发展。想一想:

建国以来,我国经历了哪几次农村生产关系的变革或调整?结合成功或失败的经验,说明生产关系变革应遵循什么规律?农民的烦恼 自从实行家庭联产承包责任制后,农民积极性提高了,生产的农产品越来越多,卖不掉,怎么办?农民从“大锅饭”里解放了,富余劳动力越来越多,怎么办?乡镇企业异军突起,为农村致富和实现现代化开辟了一条新路。离土不离乡,进厂不进城(兴办乡镇企事业)—— 党在农村探索出的致富新路乡镇企业的发展 乡镇企业

是指农村集体或个人创办的各类企业。乡镇企业原来叫社队企业,在经济体制改革前基本没有活力。苏杭农村的乡镇企业农业生产的专业化、商品化、社会化水果生产基地绿色蔬菜基地花卉生产基地茶叶生产基地发展现代农业乡镇企业——异军突起 材料:1999年国内生产总值的近1/3、农民收入的近1/3、出口创汇的近2/5都来自乡镇企业,而且这些都是国家财政很少支持的情况下实现的。1996年乡镇企业吸纳农村劳动力达13508万人;2000年,乡镇企业从业人员为12816万人,占农村劳动力的27.33%。到2000年底,有38家乡镇企业的商标成为全国驰名商标,有216个产品获得中国乡镇企业名牌称号。

农村新貌图一:湖南宁乡县某人民公社成立大会 农民、农业和农村问题,在我国不同的历史阶段有不同的内容。下列四幅图反映了20世纪50年代末和70年代末的农村变革,请结合图中信息回答问题: 图二:《人民日报》报道各地大放农业高产“卫星” ⑴从图一、图二看,当时在农村掀起了什么运动?这场运动为什么不能促进农业生产的发展?人民公社化和“大跃进”运动。 原因: 对国情认识不足,扩大了主观能动性,急于求成,忽视客观经

济规律“左倾”错误泛滥,严重损害了农民的利益,影响了他们建设

社会主义的积极性。 ⑵从图三、图四看,当时在农村实行了什么制度?图三:农民领取生产承包合同书 图四:风阳农民打花鼓庆丰收 返 回 实行家庭联产承包责任制。二:以城市为重点的经济体制改革新闻老故事:一个厂长的烦恼?材料一:“上班八点钟来,九点钟走人,十点钟时,随便往厂区大院里扔一个手榴弹也炸不死人。”

材料二:1956年夏天,上海天气很热,一家企业想买一批风扇,就打报告到上级有关部门申请,结果经过11个部门的层层审批,等申请报告批下来,夏天早过去了。两则材料说明国有企业中存在哪些问题?工人生产没有积极性,吃大锅饭企业没自主权,政企不分一个厂长的烦恼????

工人生产没有积极性,吃大锅饭

企业没自主权,政企不分

请大家帮帮忙:

如何解决工人没有生产积极性和企业没有自主权的烦恼?

1.背景:2.展开:中共十二届三中全会会场 1984年10月21日

《人民日报》刊登二、城市经济体制改革“改革在农村取得成功,为继续深化改革打下了基础,改革的浪潮从农村涌向城市1984年10月,中共十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,要求加快 以城市为重点的经济体制改革的步伐3.主要内容(1)把原来单一的公有制经济,发展为以公有制为主

体的多种所有制经济

(2)对国有企业实行政企分开,逐步扩大企业的生产

经营自主权,实行经营责任制

(3)实行以按劳分配为主、多种分配方式并存的制度4.中心环节:5.意义:增强企业活力大大调动了企业、职工的积极性,增强了企业的活力国家: 企业:工人:国有企业管得太多,太死没有生产自主权

缺乏活力吃大锅饭,

没有劳动积极性改革前国有企业国家 企业给企业松绑

政企分开扩大自主权经营责任制按劳分配国家改革后三、社会主义市场经济体制1、中共十四大(1992):——经济体制改革的目标:建立社会主义市场经济体制三、社会主义市场经济体制2.意义:有利于实现经济的协调发展和稳定高速

增长,对现代化建设有巨大推动作用,使中国

的经济实力明显增强。超市中琳琅满目

的商品课堂小结家庭联产承包责任制建立社会主义市场经济体制改革全面展开随堂训练1.“凤阳地多不打粮,磙子一住就逃荒”,“改革鼓点先敲响,如今飞出金凤凰”。这两段《凤阳花鼓》词反映十一届三中全会以后农民生活的巨大变迁,这是因为我国广大农村( )

A.开展了土地改革

B.成立了农业生产合作社

C.开展了人民公社化运动

D.实行了家庭联产承包责任制 D2.1984年刚上任青岛冰箱厂厂长的张瑞敏说:“欢迎我的是53份请假报告,上班八点钟来,九点钟走人,十点钟时,随便往大院里扔一个手榴弹也炸不死人。”出现这一情景的原因是( )

①计划经济体制下,企业职工缺乏积极性 ②多种所有制形式并存,职工下海经商

③分配中平均主义现象严重 ④企业吃国家的“大锅饭”

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④ D3. 英国《波士顿环球报》1997年2月23日发表文章:“邓小平自1978年以来,鼓励农民耕作自己的土地,对于一个曾是饥饿的国家来说,人们的实际收入差不多增加了两倍。”文章谈及的是邓小平支持的( )

A.土地所有制 B.农业合作社

C.承包责任制 D.设立经济特区 B

第8课 经济体制改革2中国需要一场改革吗?

----改革的背景

中国需要怎样的改革?

----改革的内容

改革给我们带来了什么?

----改革的结果一、中国需要一场改革吗?--背景

视点一:政府报表中的中国农村

1978年全国人民公社社员从集体分配到的收入平均74.67元,其中2亿农民平均收入低于50元,有1.12亿人每天能挣到0.11元,1.9亿人每人每天能挣0.13元,有2.7亿人每天挣0.14元。有2/3农民生活水平不如50年代,1/3农民生活水平不如30年代。 贫穷的中国农村人民公社体制严重挫伤农民的生产积极性4视点二:史学家笔下的中国城镇

全民所有制单位职工的平均工资:

1957年是637元,1978年是644元。

——林蕴辉《国史札记》

天津市:

1975年,工厂第一线工人70%是二级工,月薪41.5元。1950年人均住房面积3.8平方米,1972年,3平方米。

——杨继绳《三十年河东》困窘的中国城市5视点三:数字中的生产状况与效益

1978年,我国每个职工平均创造的价值只有

0.9万元人民币,而美国为6.5万美元。1952年到

1983年,国家向重工业投资4150亿元,同期重

工业给国家积累的资金只有8150亿元。低效的中国经济6视点四:外国记者镜头中的长安街头“在街上看到外国友人,不围观,不干扰,不尾随,热情大方,不卑不亢。”

——30年前的《小学生守则》封闭的中国社会7中国需要一场改革吗?--背景

贫穷的中国农村困窘的中国城市低效的中国经济封闭的中国社会1978年的中国8视点五:国家领导人的决心

陈云(人大常委会副委员长)1978年12月说:

建国快三十年了,现在还有要饭的,怎么行呢

邓小平(中共中央副主席)1980年4月说:

现在说我们穷还不够,是太穷。

——林蕴辉《国史札记》

9穷则思变:十一届三中全会的召开中共十一届三中全会会场邓小平在十一届三中全会上 会议确立了改革开放、把党的工作重点转移到经济建设方面来的方针揭开了中国经济改革的序幕 安徽凤阳县是一穷乡僻壤之地,是明朝开国皇帝朱元璋的故乡,凤阳花鼓闻名全国。当时有一首广为流传的凤阳花鼓唱道:改革前小岗村农民居住的茅草屋说凤阳,道凤阳,

凤阳本是好地方。

自从出了朱皇帝,

十年倒有九年荒。

大户人家卖牛羊,

小户人家卖儿郎。

奴家没有儿郎卖,

身背花鼓走四方。 讨论:结合安徽凤阳的情况,谈谈改革前

的农村存在哪些弊端? 材料1、男劳力上工带扑克,女劳力上工带

纳鞋,头遍哨子不买账,二遍哨子伸头望,三

遍哨子慢慢晃。

材料2、1978年以前的小岗村只有20户人家

100多人,是远近闻名的三靠村:吃粮靠返销,

用钱靠救济,生产靠贷款。每年秋后家家户户

背起花鼓去讨饭。

材料3、凤阳地多不打粮,碾子一住就逃荒,

只见凤阳女出嫁,不见新娘进凤阳。 劳动不积极靠救济生存靠天吃饭? 1978年,安徽发生特大旱灾,凤阳县许多人都外出讨饭了。没有外出的小岗村农民感到与其坐等饿死,不如大胆想个办法。于是,在1978年12月的一个夜晚,他们聚在一起,开了个秘密会议,写下了保证书,决定包产到户。小岗村部分按手印农民合影1.原因:2.目的:3.概念:一、家庭联产承包责任制农村人口比重大,稳定农村事关国家稳定,人民公社体制严重挫伤了农民生产积极性。调动农民的生产积极性,促进农村经济发展指在土地公有制基础上,把土地长期承包给各农户使用,农业集体生产变为分户自主经营,自负盈亏。 在实行包产到户后,改变了过去长久以来“凤阳地多不打粮,碾子一住就逃荒。只见凤阳女出嫁,不见新娘进凤阳”的状况,1979年凤阳全县粮食产量比1978年增长49%,卖给国家粮食4450万千克。凤阳农民打花鼓庆丰收丰收的小岗生产队农民凤阳县粮食生产三年三大步 请思考:以上数据说明了什么问题? 单位:亿斤实行包产到户的生产责任制,极大地调动了广大农民的生产积极性。 小岗村建成大包干纪念馆 为了加强和完善农业生产责任制,1980年,四川首先在广汉县进行了人民公社政社分开、恢复乡政府的改革试点。图为取消人民公社后全国最早建立的四川广汉县向阳乡人民政府。公有制自主经营

自负盈亏

交够国家的,留足集体的剩下都是自己的

调动农民生产积极性

使农村经济发展

开始富裕建国后农村经济体制四次调整土地改革:1950—1952年的土地改革废除了封建地主土地私有制,实行农民土地所有制

农业合作社:1953—1956年实现土地公有制

人民公社化运动:1958——1978年挫伤了农民建设社会主义的积极性

家庭联产承包责任制: 1978——现在调动了农民生产积极性,解放农村生产力,推动农业生产的发展

应遵循原则:必须实事求是,合乎经济规律,把握住生产关系的变革或调整必须有利于生产力的发展。想一想:

建国以来,我国经历了哪几次农村生产关系的变革或调整?结合成功或失败的经验,说明生产关系变革应遵循什么规律?农民的烦恼 自从实行家庭联产承包责任制后,农民积极性提高了,生产的农产品越来越多,卖不掉,怎么办?农民从“大锅饭”里解放了,富余劳动力越来越多,怎么办?乡镇企业异军突起,为农村致富和实现现代化开辟了一条新路。离土不离乡,进厂不进城(兴办乡镇企事业)—— 党在农村探索出的致富新路乡镇企业的发展 乡镇企业

是指农村集体或个人创办的各类企业。乡镇企业原来叫社队企业,在经济体制改革前基本没有活力。苏杭农村的乡镇企业农业生产的专业化、商品化、社会化水果生产基地绿色蔬菜基地花卉生产基地茶叶生产基地发展现代农业乡镇企业——异军突起 材料:1999年国内生产总值的近1/3、农民收入的近1/3、出口创汇的近2/5都来自乡镇企业,而且这些都是国家财政很少支持的情况下实现的。1996年乡镇企业吸纳农村劳动力达13508万人;2000年,乡镇企业从业人员为12816万人,占农村劳动力的27.33%。到2000年底,有38家乡镇企业的商标成为全国驰名商标,有216个产品获得中国乡镇企业名牌称号。

农村新貌图一:湖南宁乡县某人民公社成立大会 农民、农业和农村问题,在我国不同的历史阶段有不同的内容。下列四幅图反映了20世纪50年代末和70年代末的农村变革,请结合图中信息回答问题: 图二:《人民日报》报道各地大放农业高产“卫星” ⑴从图一、图二看,当时在农村掀起了什么运动?这场运动为什么不能促进农业生产的发展?人民公社化和“大跃进”运动。 原因: 对国情认识不足,扩大了主观能动性,急于求成,忽视客观经

济规律“左倾”错误泛滥,严重损害了农民的利益,影响了他们建设

社会主义的积极性。 ⑵从图三、图四看,当时在农村实行了什么制度?图三:农民领取生产承包合同书 图四:风阳农民打花鼓庆丰收 返 回 实行家庭联产承包责任制。二:以城市为重点的经济体制改革新闻老故事:一个厂长的烦恼?材料一:“上班八点钟来,九点钟走人,十点钟时,随便往厂区大院里扔一个手榴弹也炸不死人。”

材料二:1956年夏天,上海天气很热,一家企业想买一批风扇,就打报告到上级有关部门申请,结果经过11个部门的层层审批,等申请报告批下来,夏天早过去了。两则材料说明国有企业中存在哪些问题?工人生产没有积极性,吃大锅饭企业没自主权,政企不分一个厂长的烦恼????

工人生产没有积极性,吃大锅饭

企业没自主权,政企不分

请大家帮帮忙:

如何解决工人没有生产积极性和企业没有自主权的烦恼?

1.背景:2.展开:中共十二届三中全会会场 1984年10月21日

《人民日报》刊登二、城市经济体制改革“改革在农村取得成功,为继续深化改革打下了基础,改革的浪潮从农村涌向城市1984年10月,中共十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,要求加快 以城市为重点的经济体制改革的步伐3.主要内容(1)把原来单一的公有制经济,发展为以公有制为主

体的多种所有制经济

(2)对国有企业实行政企分开,逐步扩大企业的生产

经营自主权,实行经营责任制

(3)实行以按劳分配为主、多种分配方式并存的制度4.中心环节:5.意义:增强企业活力大大调动了企业、职工的积极性,增强了企业的活力国家: 企业:工人:国有企业管得太多,太死没有生产自主权

缺乏活力吃大锅饭,

没有劳动积极性改革前国有企业国家 企业给企业松绑

政企分开扩大自主权经营责任制按劳分配国家改革后三、社会主义市场经济体制1、中共十四大(1992):——经济体制改革的目标:建立社会主义市场经济体制三、社会主义市场经济体制2.意义:有利于实现经济的协调发展和稳定高速

增长,对现代化建设有巨大推动作用,使中国

的经济实力明显增强。超市中琳琅满目

的商品课堂小结家庭联产承包责任制建立社会主义市场经济体制改革全面展开随堂训练1.“凤阳地多不打粮,磙子一住就逃荒”,“改革鼓点先敲响,如今飞出金凤凰”。这两段《凤阳花鼓》词反映十一届三中全会以后农民生活的巨大变迁,这是因为我国广大农村( )

A.开展了土地改革

B.成立了农业生产合作社

C.开展了人民公社化运动

D.实行了家庭联产承包责任制 D2.1984年刚上任青岛冰箱厂厂长的张瑞敏说:“欢迎我的是53份请假报告,上班八点钟来,九点钟走人,十点钟时,随便往大院里扔一个手榴弹也炸不死人。”出现这一情景的原因是( )

①计划经济体制下,企业职工缺乏积极性 ②多种所有制形式并存,职工下海经商

③分配中平均主义现象严重 ④企业吃国家的“大锅饭”

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④ D3. 英国《波士顿环球报》1997年2月23日发表文章:“邓小平自1978年以来,鼓励农民耕作自己的土地,对于一个曾是饥饿的国家来说,人们的实际收入差不多增加了两倍。”文章谈及的是邓小平支持的( )

A.土地所有制 B.农业合作社

C.承包责任制 D.设立经济特区 B

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化