第八单元 《近代经济、社会生活与教育文化事业的发展》单元测试题(解析版)

文档属性

| 名称 | 第八单元 《近代经济、社会生活与教育文化事业的发展》单元测试题(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 366.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-01-14 20:04:21 | ||

图片预览

文档简介

第八单元 《近代经济、社会生活与教育文化事业的发展》单元测试题

一、选择题(每小题只有一个正确答案)

1.你经常使用的《新华字典》,它的出版社是近代中国历史最长、规模最大的文化出版机构,它的名称是( )

A. 三联书店 B. 上海古籍出版社 C. 外文出版社 D. 商务印书馆

2.2008年9月27日,神舟七号载人航天飞行(下图),中国实现了首次太空行走。19世纪后期,中国人行走借助的最先进的交通工具是( )

①轮船②火车③飞机④马车

A. ①②③ B. ②③④ C. ①② D. ③④

3.下图是毛泽东对近代史上两位人物的评价,关于两人共同点的表述正确的是( )

A. 都是洋务派的地方代表 B. 都提出了“求富”的口号

C. 都为中国近代工业的发展作出了贡献 D. 都提出了“实业救国”的口号

4.1903年,张之洞奏请递减科举,1905年,会奏应请自本年始,即停止乡会及各省岁科考试。上述材料主要反映了近代中国哪一方面的变革( )

A. 教育 B. 外交 C. 娱乐 D. 习俗

5.北京大学外国语学院的历史可以追溯到1862年6月成立的京师同文馆,“同文”,即通识各国语言文字;“馆”也就是今天的“学院”。京师同文馆是当时的国立外国语学院,也是中国近代第一所新式学堂,它创办于 时期( )

A. 洋务运动 B. 戊戌变法 C. 辛亥革命 D. 新文化运动

6.每周一的学校升旗仪式上,同学们都会高唱国歌《义勇军进行曲》,谱写《义勇军进行曲》的曲作者是( )

A. 冼星海 B. 聂耳 C. 光未然 D. 田汉

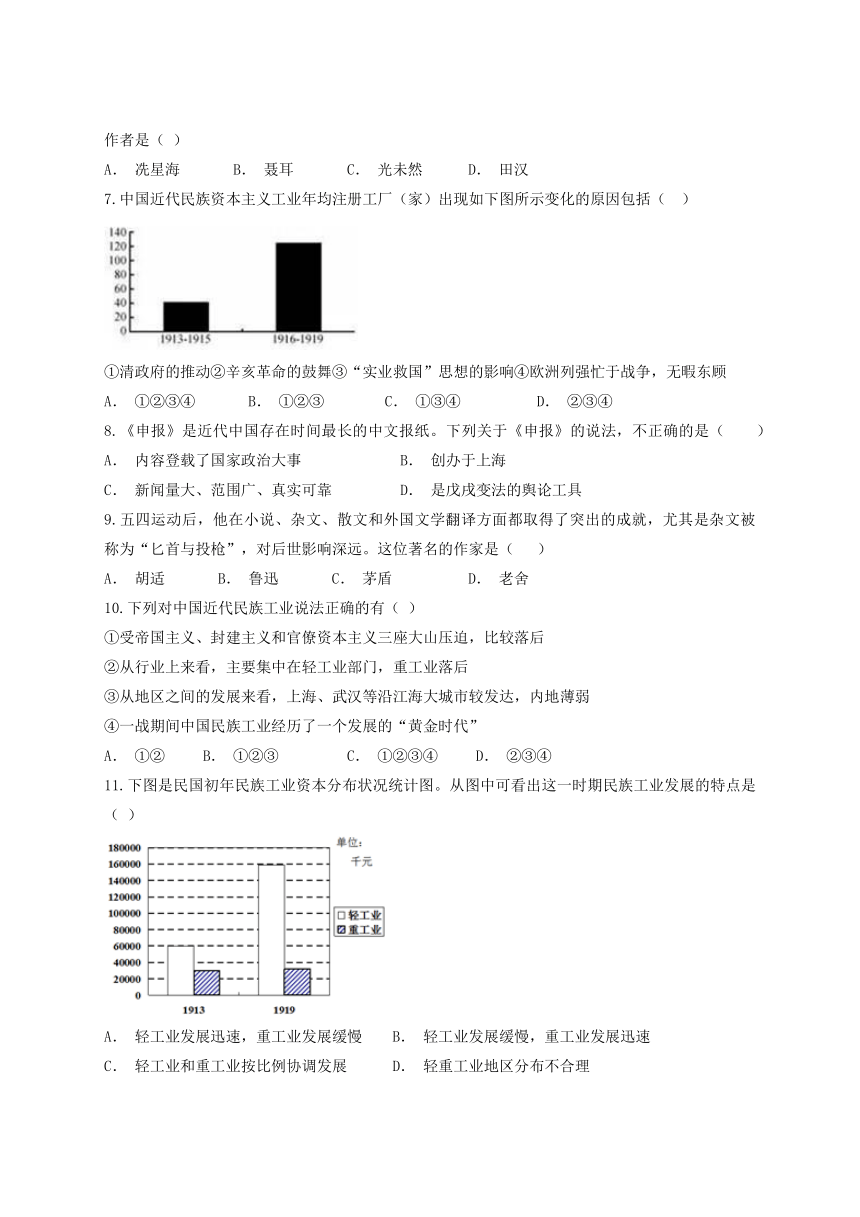

7.中国近代民族资本主义工业年均注册工厂(家)出现如下图所示变化的原因包括( )

①清政府的推动②辛亥革命的鼓舞③“实业救国”思想的影响④欧洲列强忙于战争,无暇东顾

A. ①②③④ B. ①②③ C. ①③④ D. ②③④

8.《申报》是近代中国存在时间最长的中文报纸。下列关于《申报》的说法,不正确的是( )

A. 内容登载了国家政治大事 B. 创办于上海

C. 新闻量大、范围广、真实可靠 D. 是戊戌变法的舆论工具

9.五四运动后,他在小说、杂文、散文和外国文学翻译方面都取得了突出的成就,尤其是杂文被称为“匕首与投枪”,对后世影响深远。这位著名的作家是( )

A. 胡适 B. 鲁迅 C. 茅盾 D. 老舍

10.下列对中国近代民族工业说法正确的有( )

①受帝国主义、封建主义和官僚资本主义三座大山压迫,比较落后

②从行业上来看,主要集中在轻工业部门,重工业落后

③从地区之间的发展来看,上海、武汉等沿江海大城市较发达,内地薄弱

④一战期间中国民族工业经历了一个发展的“黄金时代”

A. ①② B. ①②③ C. ①②③④ D. ②③④

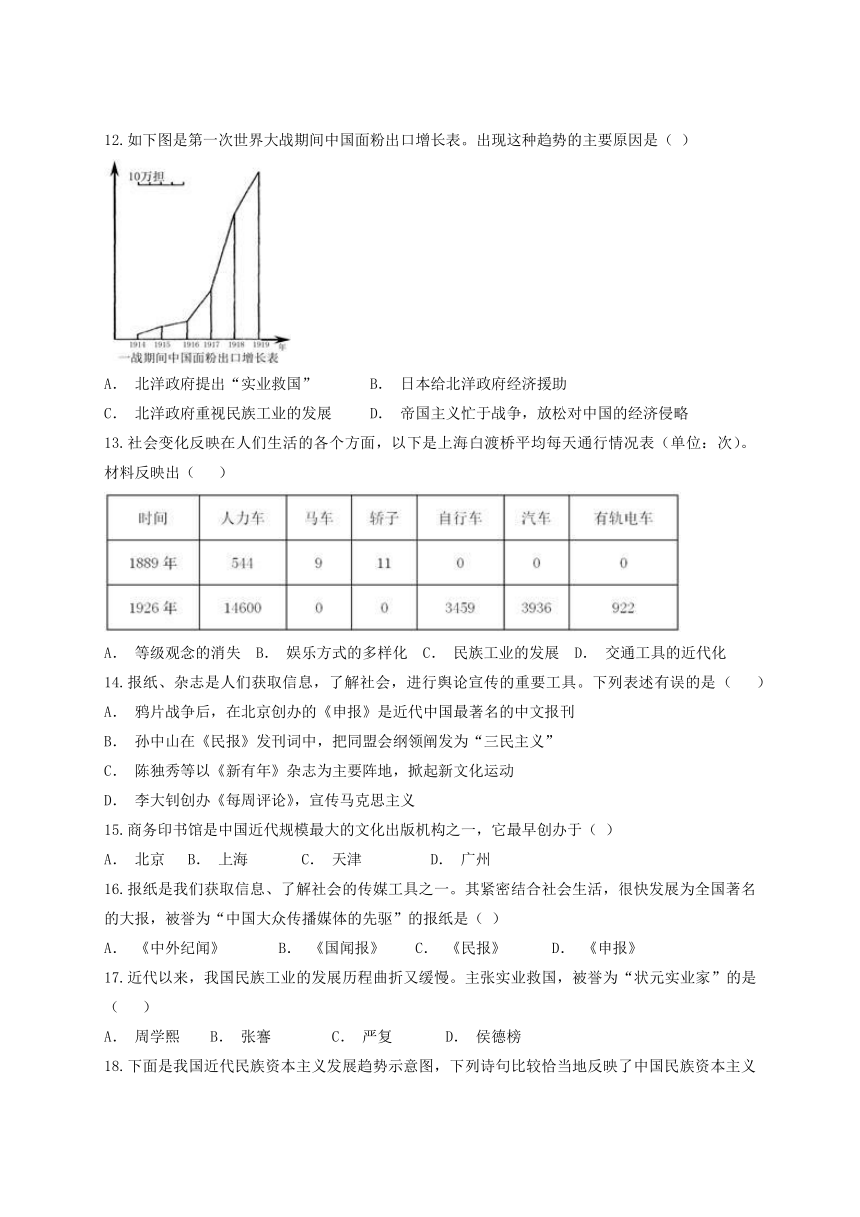

11.下图是民国初年民族工业资本分布状况统计图。从图中可看出这一时期民族工业发展的特点是( )

A. 轻工业发展迅速,重工业发展缓慢 B. 轻工业发展缓慢,重工业发展迅速

C. 轻工业和重工业按比例协调发展 D. 轻重工业地区分布不合理

12.如下图是第一次世界大战期间中国面粉出口增长表。出现这种趋势的主要原因是( )

A. 北洋政府提出“实业救国” B. 日本给北洋政府经济援助

C. 北洋政府重视民族工业的发展 D. 帝国主义忙于战争,放松对中国的经济侵略

13.社会变化反映在人们生活的各个方面,以下是上海白渡桥平均每天通行情况表(单位:次)。材料反映出( )

A. 等级观念的消失 B. 娱乐方式的多样化 C. 民族工业的发展 D. 交通工具的近代化

14.报纸、杂志是人们获取信息,了解社会,进行舆论宣传的重要工具。下列表述有误的是( )

A. 鸦片战争后,在北京创办的《申报》是近代中国最著名的中文报刊

B. 孙中山在《民报》发刊词中,把同盟会纲领阐发为“三民主义”

C. 陈独秀等以《新有年》杂志为主要阵地,掀起新文化运动

D. 李大钊创办《每周评论》,宣传马克思主义

15.商务印书馆是中国近代规模最大的文化出版机构之一,它最早创办于( )

A. 北京 B. 上海 C. 天津 D. 广州

16.报纸是我们获取信息、了解社会的传媒工具之一。其紧密结合社会生活,很快发展为全国著名的大报,被誉为“中国大众传播媒体的先驱”的报纸是( )

A. 《中外纪闻》 B. 《国闻报》 C. 《民报》 D. 《申报》

17.近代以来,我国民族工业的发展历程曲折又缓慢。主张实业救国,被誉为“状元实业家”的是( )

A. 周学熙 B. 张謇 C. 严复 D. 侯德榜

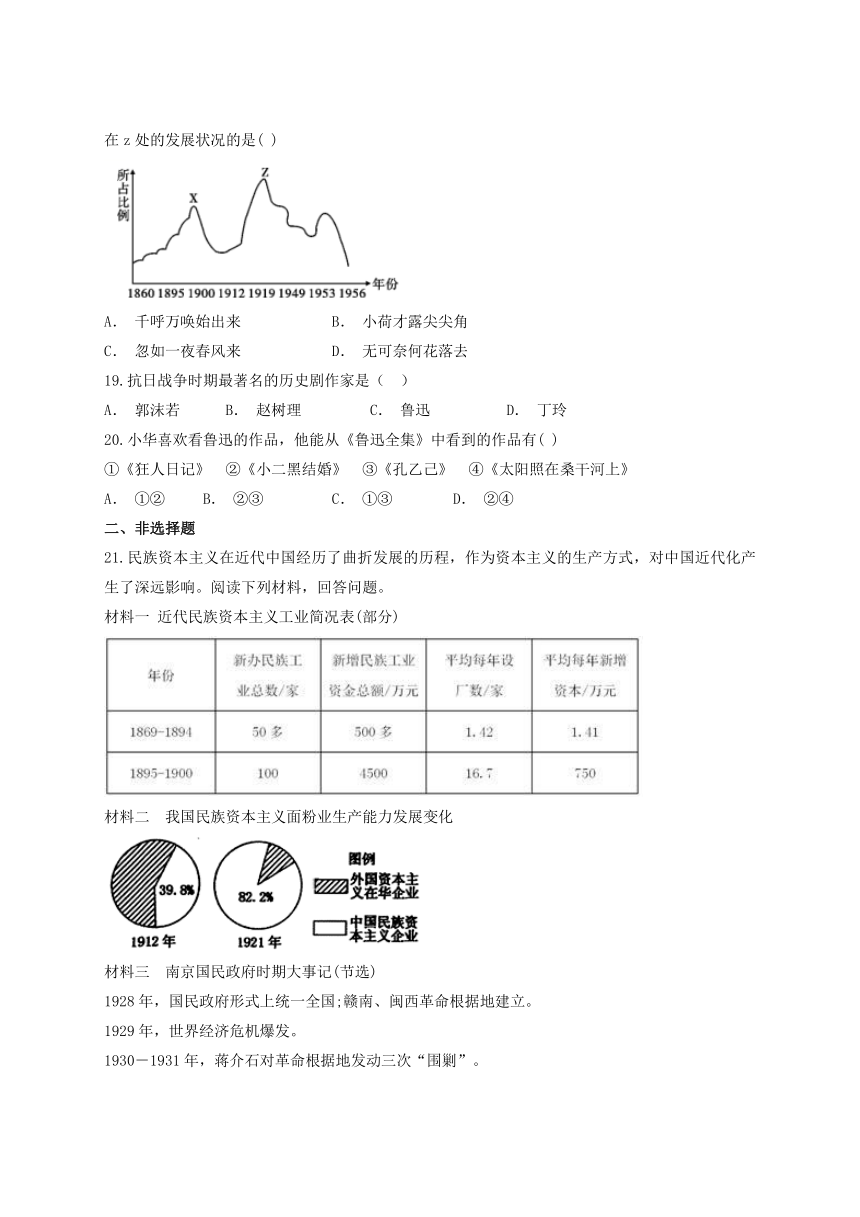

18.下面是我国近代民族资本主义发展趋势示意图,下列诗句比较恰当地反映了中国民族资本主义在z处的发展状况的是( )

A. 千呼万唤始出来 B. 小荷才露尖尖角

C. 忽如一夜春风来 D. 无可奈何花落去

19.抗日战争时期最著名的历史剧作家是( )

A. 郭沫若 B. 赵树理 C. 鲁迅 D. 丁玲

20.小华喜欢看鲁迅的作品,他能从《鲁迅全集》中看到的作品有( )

①《狂人日记》 ②《小二黑结婚》 ③《孔乙己》 ④《太阳照在桑干河上》

A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ②④

二、非选择题

21.民族资本主义在近代中国经历了曲折发展的历程,作为资本主义的生产方式,对中国近代化产生了深远影响。阅读下列材料,回答问题。

材料一 近代民族资本主义工业简况表(部分)

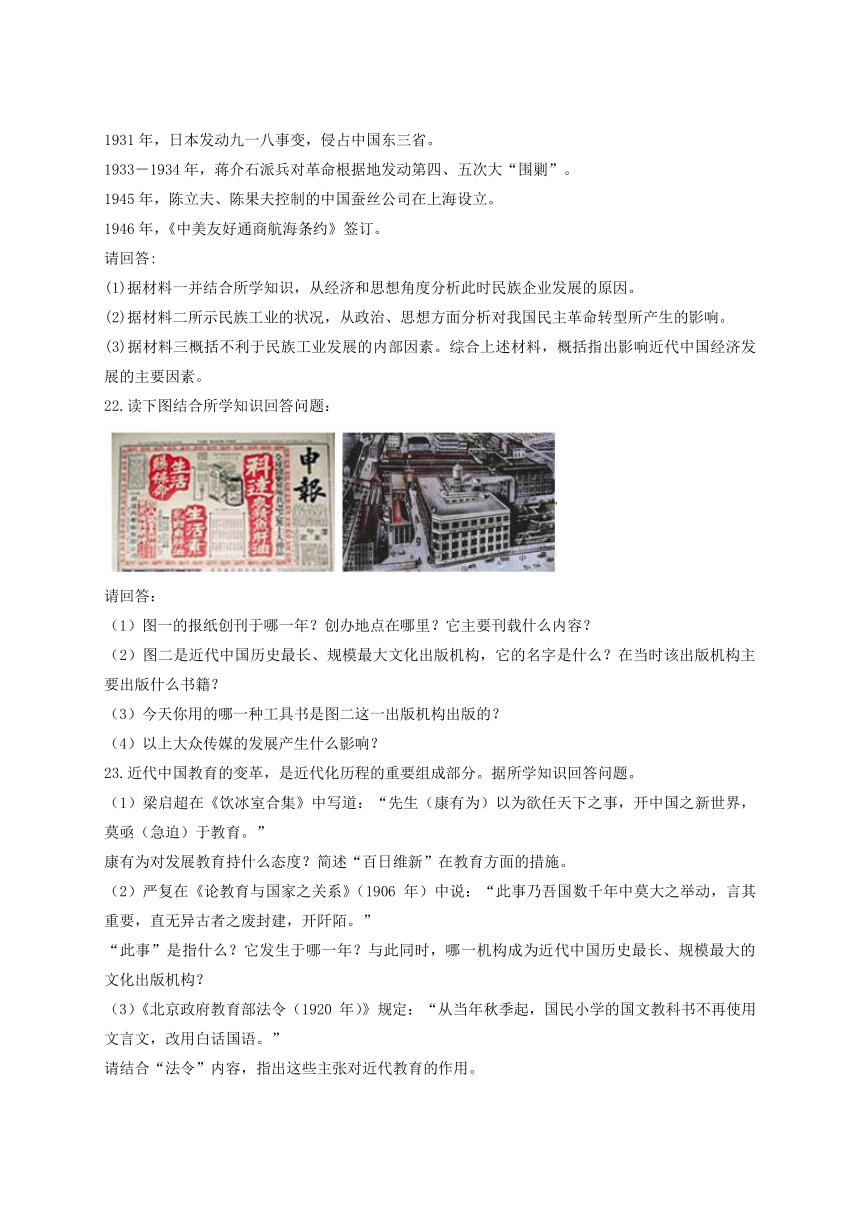

材料二 我国民族资本主义面粉业生产能力发展变化

材料三 南京国民政府时期大事记(节选)

1928年,国民政府形式上统一全国;赣南、闽西革命根据地建立。

1929年,世界经济危机爆发。

1930-1931年,蒋介石对革命根据地发动三次“围剿”。

1931年,日本发动九一八事变,侵占中国东三省。

1933-1934年,蒋介石派兵对革命根据地发动第四、五次大“围剿”。

1945年,陈立夫、陈果夫控制的中国蚕丝公司在上海设立。

1946年,《中美友好通商航海条约》签订。

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,从经济和思想角度分析此时民族企业发展的原因。

(2)据材料二所示民族工业的状况,从政治、思想方面分析对我国民主革命转型所产生的影响。

(3)据材料三概括不利于民族工业发展的内部因素。综合上述材料,概括指出影响近代中国经济发展的主要因素。

22.读下图结合所学知识回答问题:

请回答:

(1)图一的报纸创刊于哪一年?创办地点在哪里?它主要刊载什么内容?

(2)图二是近代中国历史最长、规模最大文化出版机构,它的名字是什么?在当时该出版机构主要出版什么书籍?

(3)今天你用的哪一种工具书是图二这一出版机构出版的?

(4)以上大众传媒的发展产生什么影响?

23.近代中国教育的变革,是近代化历程的重要组成部分。据所学知识回答问题。

(1)梁启超在《饮冰室合集》中写道:“先生(康有为)以为欲任天下之事,开中国之新世界,莫亟(急迫)于教育。”

康有为对发展教育持什么态度?简述“百日维新”在教育方面的措施。

(2)严复在《论教育与国家之关系》(1906年)中说:“此事乃吾国数千年中莫大之举动,言其重要,直无异古者之废封建,开阡陌。”

“此事”是指什么?它发生于哪一年?与此同时,哪一机构成为近代中国历史最长、规模最大的文化出版机构?

(3)《北京政府教育部法令(1920年)》规定:“从当年秋季起,国民小学的国文教科书不再使用文言文,改用白话国语。”

请结合“法令”内容,指出这些主张对近代教育的作用。

(4)综合上述中国近代教育的变革历程,谈谈你的认识。

24.阅读下列材料:

材料一:随着中国闭关自守的大门被打破,近代文明传入中国,猛烈冲击着中国古老的传统,悄然改变着人们社会生活的方方面面,如下面组图的变化:

材料二:清朝官场“大人”、“老爷”的称呼是封建等级制度的反映。中华民国临时政府成立后,政府的各个部门仍沿用着前清官场的旧称呼,孙中山认为“查前清官厅视官等高下,有大人、老爷等名称,受之者增惭,施之者失体,殊为共和政体之玷”。他下令革除这些恶称,一律改称职务。在民间普通称呼中改用的“先生”、“君”是中国固有的称呼,只表示对人的尊敬,没有等级之差,人人可用。从此,这些称呼很快就在社会交往中流行起来。

请回答:

(1)仔细观察材料一中的组图,图中的人物主要反映了近代社会生活哪些方面发生的变化?

(2)材料二中,民国时期社会习俗称呼方面发生了怎样的改变?这一变化体现了资产阶级的什么思想观念?

(3)请你说出近代社会习俗的一些其他变化的一个例子?并且找到除材料二以外其他的变化原因?

(4)当今社会,一些中学生将自己的头发染成黄色、红色或其他颜色,他们认为这属于个性张扬,与世界接轨,对此,你是如何看待的?

25.阅读材料,回答问题。

材料一:“鲁迅的骨头是最硬的,他没有丝毫的奴颜和媚骨,这是殖民地半殖民地人民最可贵的性格。鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。” ——毛泽东

材料二:“《狂人日记》里有吃人的,我要求救救孩子。”

“自己背着因袭的重担,肩着黑暗的闸门,放他们到宽阔光明的地方去。”——鲁迅

(1)鲁迅的《狂人日记》写于什么时期?

(2)作者当时思想的基点是什么?“救救孩子”指什么?

(3)鲁迅说的“到宽阔光明的地方去”指什么?

(4)对于毛泽东说的“鲁迅的骨头是最硬的”如何理解?

答案解析

1.【答案】D

【解析】商务印书馆以编印新式教科书、工具书和翻译介绍西方的学术著作为主,是近代中国历史最长、规模最大的文化出版机构,故选D。

2.【答案】C

【解析】结合所学可知,19世纪60至90年代的洋务运动引进了西方先进的科学技术,火车、轮船等交通工具得到应用,①②选项符合题意;飞机的发明在20世纪初,1903年由美国莱特兄弟发明,③选项可予以排除,④马车与题干“最先进的交通工具”不符。故答案选C。

3.【答案】C

【解析】依据已学知识可知,张之洞是洋务派的代表人物之一;张謇是中国近代著名实业家;张之洞提倡学习外国先进的技术;但是无论是张之洞还是张謇,他们在近代史上的探索历程,都为中国近代工业的发展作出了贡献。所以答案选C。

4.【答案】A

【解析】根据题干信息“1905年,会奏应请自本年始,即停止乡会及各省岁科考试”,由此判断是正式废除科举制度;结合所学知识可知,科举制度废除,是中国教育史上具有里程碑意义的大事。选项A符合题意;而选项BCD不符合题意,故选A。

5.【答案】A

【解析】依据所学知识可知,1862在洋务运动时期创办了京师同文馆,是近代中国创办的第一所新式学堂,主要培养外语翻译人才等等。B项戊戌变法发生在1898年,在戊戌变法运动时期创办了京师大学堂;C项辛亥革命的时间是1911年,与题意时间不符;D项新文化运动兴起的时间是1915年,与题意时间不符。故选A。

6.【答案】B

【解析】A项冼星海的曲是《黄河大合唱》,排除A;B项聂耳的代表作是《义勇军进行曲》;C项光未然是现代著名诗人,文学评论家,而不是作曲家,排除C;D项田汉是国歌《义勇军进行曲》的词作者,排除D,故选B。

7.【答案】D

【解析】①清政府的推动,这个是可以排除的,因为在此时期满清政府的统治已经结束了。所以答案选D。

8.【答案】D

【解析】依据所学知识可知,1872年中国第一张近代报纸《申报》在上海创刊,至1949年5月停刊,是近代中国存在时间最长的中文报纸。《申报》主要刊载新闻、评论等内容,还有广告,新闻量大、范围广、真实可靠.所以ABC项表述均正确,D项戊戌变法时期宣传维新思想舆论的报刊由《万国公报》、《强学报》、《中外纪闻》等。故D项关于《申报》的说法错误,故选D。

9.【答案】B

【解析】根据题干关键词:五四运动后,杂文被称为“匕首与投枪”。结合课本所学,鲁迅在小说、杂文、散文和外国文学翻译方面都取得了突出的成就,尤其是杂文对后世影响深远,鲁迅的杂文思想深刻,语言犀利,是中国文学史辉煌篇章,被称为“匕首与投枪”。B符合题意;胡适、茅盾、老舍都是文学家,但是杂文并不出名。ACD不合题意。由此可知ACD不合题意,选择答案B。

10.【答案】C

【解析】中国近代民族工业从诞生之日起一直受到帝国主义、封建主义和官僚资本主义三座大山压迫,比较落后;从行业上来看,主要集中在纺织业、面粉业等轻工业部门,重工业落后;从地区之间的发展来看,上海、武汉等沿江海大城市较发达,内地薄弱;一战期间,由于帝国主义国家忙于战争,暂时放松对中国的经济掠夺,中国民族工业经历了一个发展的“黄金时代”。故答案选C。

11.【答案】A

【解析】图示中反映了民国初年民族工业资本分布状况,可看到的是行业分布不平衡,即轻工业发展迅速,重工业发展缓慢,A项正确,D项不正确;B、C本身不正确,排除。故选A项。

12.【答案】D

【解析】从图表可以看出从第一次世界大战期间中国面粉出口量快速增长。说明中国的面粉产量增加,中国工业快速发展。时间是从1914年开始。可以分析出是1914年发生的事情促进了中国面粉的发展。因为帝国主义忙于第一次世界大战,放松了对中国的经济侵略。故选择答案D。

13.【答案】D

【解析】依据题干的表格内容可知,1889年,上海的交通工具主要是人力车和轿子,1926年,上海的交通工具有了很大变化,自行车和汽车大量出现,这表明随着时代的发展,传统的交通工具被新的交通工具所取代,在交通方面实现了近代化,D项符合题意;等级观念的消失与题干表格内容不相符,A项不符合题意;题干表格描述的不是娱乐方面的也不是工业方面的,BC项不符合题意;由此可知,ABC三项的内容不符合题意,排除;故选D。

14.【答案】A

【解析】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,结合所学知识可知,《申报》是1872年4月30日在上海创刊,1949年5月27日停刊。A项说法不正确。所以答案选A

15.【答案】B

【解析】1897年,商务印书馆在上海创立,是中国近代规模最大的文化出版机构之一。故选B。

16.【答案】D

【解析】《申报》于19世纪70年代在上海创刊,是中国近代第一份商业性报纸。它紧密结合社会生活,报道了大量的社会新闻,内容丰富,它的办报形式大都为后来的报纸所继承。

17.【答案】B

【解析】依据所学知识可知,《马关条约》签订后,中华民族面临严重民族危机,清末状元张謇提出了实业救国的口号,放弃高官厚禄,回乡创办了大生纱厂等一系列企业,被称为“状元实业家”。ACD项与题意不符,故选B。

18.【答案】C

【解析】依据题干的曲线图信息,结合所学知识可知,中国的民族工业发展曲折,经历了三个阶段,第一届段是萌芽时期,洋务期间和辛亥革命后,第二阶段是一战期间,帝国主义国家忙于一战暂时放松了对中国的经济掠夺,中国的民族工业出现了黄金时代,C项符合Z处的情况,第三个阶段是一战后,帝国主义卷土重来,再加上三座大山的压迫,中国的民族工业逐渐萎缩,D项不符合Z处的状况,由此可知,ABD三项描述的都不是Z处的状况,不符合题意,排除;故选C。

19.【答案】A

【解析】“20世纪40年代初,为适应抗战的需要,郭沫若创作了《屈原》等历史剧。”据此可知,郭沫若是抗日战争时期最著名的历史剧作家,故选A。

20.【答案】C

【解析】结合所学知识可知,②《小二黑结婚》是赵树理的小说,④《太阳照在桑干河上》的作者是丁玲,②④不符合题意,应该排除;所以答案选择C。

21.【答案】(1)经济;自然经济进一步解体;思想:实业救国思想的影响。

(2)政治:促进无产阶级壮大,为新民主主义革的奠定阶级基础;思想:有利于马克思主义的传播,为新民主主义革命奠定思想基础。

(3)内部因素:政局不稳;战争不断:官断资本主义的挤压。主要因素:外国资本主义的侵略;封建势力的阻碍;统治阶级的政策。

【解析】(1)根据材料一《近代民族资本主义工业简况表(部分)》,结合所学知识可知,经济上自然经济进一步解体;思想上实业救国思想的影响。

(2)根据材料二所示民族工业的状况,结合所学知识分析,1912-1921属于民国时期民族资本主义经济“短暂春天”时期,政治上由于一战,列强放松对中国的侵略,民族资本主义经济发展使民族资产阶级壮大,推动无产阶级壮大,为新民主主义革的奠定阶级基础;思想上有利于马克思主义的传播,为新民主主义革命奠定思想基础。

(3)根据材料三,结合所学知识分析,不利于民族工业发展的内部因素是政局不稳;战争不断:官断资本主义的挤压等。因此影响近代中国经济发展的主要因素有:外国资本主义的侵略;封建势力的阻碍;统治阶级的政策等。

22.【答案】(1)《申报》创办于1872年;上海;主要内容:新闻、评论、广告等.

(2)商务印书馆;主要出版当时使用的课本和字典.

(3)现代汉语词典等.

(4)丰富了人们的文化生活、对人们思想观念的变化产生了巨大影响.

【解析】(1)根据图一结合所学知识可知,1872年,在上海创办的《申报》是当时最著名的中文报纸。《申报》刊载新闻、评论等内容,还有广告,内容涉及社会、政治、经济、文化等各个方面,堪称中国近代一部“百科全书”式近代化商业性的报刊。

(2)根据图二及文字“是近代中国历史最长、规模最大文化出版机构”可知,这是商务印书馆;1897年在上海创办的商务印书馆,是近代中国历史最长、规模最大文化出版机构,当时使用的课本和字典很多是由它出版的。

(3)依据所学知识可知,今天我们使用的现代汉语词典等就是商务印书馆出版的。

(4)依据所学知识可知,大众传媒的发展产生的影响是:报纸和印书馆等大众传媒的发展,丰富了人们的文化生活、对人们思想观念的变化产生了巨大影响。

23.【答案】(1)优先发展。废除八股文;创办新式学堂(京师大学堂)。

(2)废科举;1905年;商务印书馆。

(3)促进国民教育。

(4)认识:先进人物引领教育;社会变革(思想解放)推动教育;教育要适应时代发展

【解析】(1)依据材料信息:“开中国之新世界,莫亟(急迫)于教育”可知,康有为对发展教育持优先发展态度;第二问依据所学可知,戊戌变法规定废除八股文;创办新式学堂;

(2)第一问依据所学可知,“此事”是指废科举;第二问依据所学可知,1905年清政府废除科举制;第三问依据所学可知,商务印书馆是近代中国历史最长、规模最大的文化出版机构;

(3)依据材料信息:“国文教科书不再使用文言文,改用白话国语”可知,此内容促进国民教育发展;

(4)开放性题目,先进人物引领教育;社会变革(思想解放)推动教育;教育要适应时代发展。

24.【答案】(1)发型:由长发辫变成短发。服饰:由长袍马褂变成中山装

(2)由清朝“大人”、“老爷”的称呼改称职务。在民间普通称呼中改用“先生”、“君”称呼。在思想上尊卑等级观念已被平等观念所取代。

(3)女人不缠足;西式生活方式影响到中国人消费方式的改变,使中国人消费结构、消费内容均发生重大改变;西方风味的食品渐被国人接受;西式建筑的引进,使近代中国居民的居住习俗发生重大变化。(任答一点即可)西方侵略打开了中国大门,冲击了传统风俗,带来了西方文明;民众热衷追求西方文明等。(言之有理即可)

(4)中学生属于未成年人,不应该学社会上的成年人去染发,应该保持朴素的外在形象,将主要精力放在学习上。

【解析】(1)通过两张图片的对比分析可知,材料一中两张图片最大的变化主要表现在发型和服饰上,图一的发型为阴阳头、长发辫,图二则改成了短发;图一中的着装主要是长袍马褂,图二则是中山装。

(2)第一小问,联系材料可知,民国时期社会习俗称呼方式发生的改变表现在:由清朝“大人”、“老爷”的称呼,一律改称职务,在民间普通称呼中改用“先生”、“君”称呼;第二小问,只表示对人的尊敬,没有等级之差,人人可用,由此可以得出,思想上尊卑等级观念已被平等观念所取代。

(3)第一小问,联系已学知识可知,废止妇女缠足,将跪拜、作揖代之以文明简单的鞠躬、握手礼,婚姻从包办婚姻走向自主婚姻,婚礼从旧礼俗走向新式婚礼等都是近代社会习俗变化的例子;第二小问,除了材料二的原因外,还可以联系近代中国国情进行回答,即西方侵略打开了中国大门,冲击了传统风俗,带来了西方文明;民众热衷于追求西方文明等。

(4)联系实际生活可知,中学生属于未成年人,不应该盲目学社会上的成年人去染发,应该保持朴素的外在形象,把更多的时间和精力放在学习上,将知识学得更深一些,更好地促进自身全面发展,积极向社会传递正能量等。

25.【答案】(1)新文化运动时期。

(2)激进的民主主义者。挽救未来的中国。

(3)推翻封建势力,摆脱民族压迫,建立新中国。

(4)鲁迅以文艺为武器,刺向帝国主义和反动派,深刻揭露了他们的黑暗统治而从不屈服妥协。

【解析】(1)依据教材内容,《狂人日记》首发于1918年5月15日的《新青年》月刊,据此可知,鲁迅的《狂人日记》写于新文化运动时期。

(2)作者通过直刺帝国主义和反动派,深刻揭露他们的黑暗统治,表现出强烈的爱国主义情怀,体现出思想的进步。材料中“救救孩子”是指挽救未来的中国。

(3)材料中“放他们到宽阔光明的地方去”是指要推翻帝国主义和封建主义,建立新中国。

(4)材料一中毛泽东同志评价说的“鲁迅的骨头是最硬的”,就是说鲁迅对于帝国主义和反动派的黑暗统治,并没有屈服,通过以文艺为武器,刺向帝国主义和反动派,深刻揭露了他们的黑暗统治而从不屈服妥协。

一、选择题(每小题只有一个正确答案)

1.你经常使用的《新华字典》,它的出版社是近代中国历史最长、规模最大的文化出版机构,它的名称是( )

A. 三联书店 B. 上海古籍出版社 C. 外文出版社 D. 商务印书馆

2.2008年9月27日,神舟七号载人航天飞行(下图),中国实现了首次太空行走。19世纪后期,中国人行走借助的最先进的交通工具是( )

①轮船②火车③飞机④马车

A. ①②③ B. ②③④ C. ①② D. ③④

3.下图是毛泽东对近代史上两位人物的评价,关于两人共同点的表述正确的是( )

A. 都是洋务派的地方代表 B. 都提出了“求富”的口号

C. 都为中国近代工业的发展作出了贡献 D. 都提出了“实业救国”的口号

4.1903年,张之洞奏请递减科举,1905年,会奏应请自本年始,即停止乡会及各省岁科考试。上述材料主要反映了近代中国哪一方面的变革( )

A. 教育 B. 外交 C. 娱乐 D. 习俗

5.北京大学外国语学院的历史可以追溯到1862年6月成立的京师同文馆,“同文”,即通识各国语言文字;“馆”也就是今天的“学院”。京师同文馆是当时的国立外国语学院,也是中国近代第一所新式学堂,它创办于 时期( )

A. 洋务运动 B. 戊戌变法 C. 辛亥革命 D. 新文化运动

6.每周一的学校升旗仪式上,同学们都会高唱国歌《义勇军进行曲》,谱写《义勇军进行曲》的曲作者是( )

A. 冼星海 B. 聂耳 C. 光未然 D. 田汉

7.中国近代民族资本主义工业年均注册工厂(家)出现如下图所示变化的原因包括( )

①清政府的推动②辛亥革命的鼓舞③“实业救国”思想的影响④欧洲列强忙于战争,无暇东顾

A. ①②③④ B. ①②③ C. ①③④ D. ②③④

8.《申报》是近代中国存在时间最长的中文报纸。下列关于《申报》的说法,不正确的是( )

A. 内容登载了国家政治大事 B. 创办于上海

C. 新闻量大、范围广、真实可靠 D. 是戊戌变法的舆论工具

9.五四运动后,他在小说、杂文、散文和外国文学翻译方面都取得了突出的成就,尤其是杂文被称为“匕首与投枪”,对后世影响深远。这位著名的作家是( )

A. 胡适 B. 鲁迅 C. 茅盾 D. 老舍

10.下列对中国近代民族工业说法正确的有( )

①受帝国主义、封建主义和官僚资本主义三座大山压迫,比较落后

②从行业上来看,主要集中在轻工业部门,重工业落后

③从地区之间的发展来看,上海、武汉等沿江海大城市较发达,内地薄弱

④一战期间中国民族工业经历了一个发展的“黄金时代”

A. ①② B. ①②③ C. ①②③④ D. ②③④

11.下图是民国初年民族工业资本分布状况统计图。从图中可看出这一时期民族工业发展的特点是( )

A. 轻工业发展迅速,重工业发展缓慢 B. 轻工业发展缓慢,重工业发展迅速

C. 轻工业和重工业按比例协调发展 D. 轻重工业地区分布不合理

12.如下图是第一次世界大战期间中国面粉出口增长表。出现这种趋势的主要原因是( )

A. 北洋政府提出“实业救国” B. 日本给北洋政府经济援助

C. 北洋政府重视民族工业的发展 D. 帝国主义忙于战争,放松对中国的经济侵略

13.社会变化反映在人们生活的各个方面,以下是上海白渡桥平均每天通行情况表(单位:次)。材料反映出( )

A. 等级观念的消失 B. 娱乐方式的多样化 C. 民族工业的发展 D. 交通工具的近代化

14.报纸、杂志是人们获取信息,了解社会,进行舆论宣传的重要工具。下列表述有误的是( )

A. 鸦片战争后,在北京创办的《申报》是近代中国最著名的中文报刊

B. 孙中山在《民报》发刊词中,把同盟会纲领阐发为“三民主义”

C. 陈独秀等以《新有年》杂志为主要阵地,掀起新文化运动

D. 李大钊创办《每周评论》,宣传马克思主义

15.商务印书馆是中国近代规模最大的文化出版机构之一,它最早创办于( )

A. 北京 B. 上海 C. 天津 D. 广州

16.报纸是我们获取信息、了解社会的传媒工具之一。其紧密结合社会生活,很快发展为全国著名的大报,被誉为“中国大众传播媒体的先驱”的报纸是( )

A. 《中外纪闻》 B. 《国闻报》 C. 《民报》 D. 《申报》

17.近代以来,我国民族工业的发展历程曲折又缓慢。主张实业救国,被誉为“状元实业家”的是( )

A. 周学熙 B. 张謇 C. 严复 D. 侯德榜

18.下面是我国近代民族资本主义发展趋势示意图,下列诗句比较恰当地反映了中国民族资本主义在z处的发展状况的是( )

A. 千呼万唤始出来 B. 小荷才露尖尖角

C. 忽如一夜春风来 D. 无可奈何花落去

19.抗日战争时期最著名的历史剧作家是( )

A. 郭沫若 B. 赵树理 C. 鲁迅 D. 丁玲

20.小华喜欢看鲁迅的作品,他能从《鲁迅全集》中看到的作品有( )

①《狂人日记》 ②《小二黑结婚》 ③《孔乙己》 ④《太阳照在桑干河上》

A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ②④

二、非选择题

21.民族资本主义在近代中国经历了曲折发展的历程,作为资本主义的生产方式,对中国近代化产生了深远影响。阅读下列材料,回答问题。

材料一 近代民族资本主义工业简况表(部分)

材料二 我国民族资本主义面粉业生产能力发展变化

材料三 南京国民政府时期大事记(节选)

1928年,国民政府形式上统一全国;赣南、闽西革命根据地建立。

1929年,世界经济危机爆发。

1930-1931年,蒋介石对革命根据地发动三次“围剿”。

1931年,日本发动九一八事变,侵占中国东三省。

1933-1934年,蒋介石派兵对革命根据地发动第四、五次大“围剿”。

1945年,陈立夫、陈果夫控制的中国蚕丝公司在上海设立。

1946年,《中美友好通商航海条约》签订。

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,从经济和思想角度分析此时民族企业发展的原因。

(2)据材料二所示民族工业的状况,从政治、思想方面分析对我国民主革命转型所产生的影响。

(3)据材料三概括不利于民族工业发展的内部因素。综合上述材料,概括指出影响近代中国经济发展的主要因素。

22.读下图结合所学知识回答问题:

请回答:

(1)图一的报纸创刊于哪一年?创办地点在哪里?它主要刊载什么内容?

(2)图二是近代中国历史最长、规模最大文化出版机构,它的名字是什么?在当时该出版机构主要出版什么书籍?

(3)今天你用的哪一种工具书是图二这一出版机构出版的?

(4)以上大众传媒的发展产生什么影响?

23.近代中国教育的变革,是近代化历程的重要组成部分。据所学知识回答问题。

(1)梁启超在《饮冰室合集》中写道:“先生(康有为)以为欲任天下之事,开中国之新世界,莫亟(急迫)于教育。”

康有为对发展教育持什么态度?简述“百日维新”在教育方面的措施。

(2)严复在《论教育与国家之关系》(1906年)中说:“此事乃吾国数千年中莫大之举动,言其重要,直无异古者之废封建,开阡陌。”

“此事”是指什么?它发生于哪一年?与此同时,哪一机构成为近代中国历史最长、规模最大的文化出版机构?

(3)《北京政府教育部法令(1920年)》规定:“从当年秋季起,国民小学的国文教科书不再使用文言文,改用白话国语。”

请结合“法令”内容,指出这些主张对近代教育的作用。

(4)综合上述中国近代教育的变革历程,谈谈你的认识。

24.阅读下列材料:

材料一:随着中国闭关自守的大门被打破,近代文明传入中国,猛烈冲击着中国古老的传统,悄然改变着人们社会生活的方方面面,如下面组图的变化:

材料二:清朝官场“大人”、“老爷”的称呼是封建等级制度的反映。中华民国临时政府成立后,政府的各个部门仍沿用着前清官场的旧称呼,孙中山认为“查前清官厅视官等高下,有大人、老爷等名称,受之者增惭,施之者失体,殊为共和政体之玷”。他下令革除这些恶称,一律改称职务。在民间普通称呼中改用的“先生”、“君”是中国固有的称呼,只表示对人的尊敬,没有等级之差,人人可用。从此,这些称呼很快就在社会交往中流行起来。

请回答:

(1)仔细观察材料一中的组图,图中的人物主要反映了近代社会生活哪些方面发生的变化?

(2)材料二中,民国时期社会习俗称呼方面发生了怎样的改变?这一变化体现了资产阶级的什么思想观念?

(3)请你说出近代社会习俗的一些其他变化的一个例子?并且找到除材料二以外其他的变化原因?

(4)当今社会,一些中学生将自己的头发染成黄色、红色或其他颜色,他们认为这属于个性张扬,与世界接轨,对此,你是如何看待的?

25.阅读材料,回答问题。

材料一:“鲁迅的骨头是最硬的,他没有丝毫的奴颜和媚骨,这是殖民地半殖民地人民最可贵的性格。鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。” ——毛泽东

材料二:“《狂人日记》里有吃人的,我要求救救孩子。”

“自己背着因袭的重担,肩着黑暗的闸门,放他们到宽阔光明的地方去。”——鲁迅

(1)鲁迅的《狂人日记》写于什么时期?

(2)作者当时思想的基点是什么?“救救孩子”指什么?

(3)鲁迅说的“到宽阔光明的地方去”指什么?

(4)对于毛泽东说的“鲁迅的骨头是最硬的”如何理解?

答案解析

1.【答案】D

【解析】商务印书馆以编印新式教科书、工具书和翻译介绍西方的学术著作为主,是近代中国历史最长、规模最大的文化出版机构,故选D。

2.【答案】C

【解析】结合所学可知,19世纪60至90年代的洋务运动引进了西方先进的科学技术,火车、轮船等交通工具得到应用,①②选项符合题意;飞机的发明在20世纪初,1903年由美国莱特兄弟发明,③选项可予以排除,④马车与题干“最先进的交通工具”不符。故答案选C。

3.【答案】C

【解析】依据已学知识可知,张之洞是洋务派的代表人物之一;张謇是中国近代著名实业家;张之洞提倡学习外国先进的技术;但是无论是张之洞还是张謇,他们在近代史上的探索历程,都为中国近代工业的发展作出了贡献。所以答案选C。

4.【答案】A

【解析】根据题干信息“1905年,会奏应请自本年始,即停止乡会及各省岁科考试”,由此判断是正式废除科举制度;结合所学知识可知,科举制度废除,是中国教育史上具有里程碑意义的大事。选项A符合题意;而选项BCD不符合题意,故选A。

5.【答案】A

【解析】依据所学知识可知,1862在洋务运动时期创办了京师同文馆,是近代中国创办的第一所新式学堂,主要培养外语翻译人才等等。B项戊戌变法发生在1898年,在戊戌变法运动时期创办了京师大学堂;C项辛亥革命的时间是1911年,与题意时间不符;D项新文化运动兴起的时间是1915年,与题意时间不符。故选A。

6.【答案】B

【解析】A项冼星海的曲是《黄河大合唱》,排除A;B项聂耳的代表作是《义勇军进行曲》;C项光未然是现代著名诗人,文学评论家,而不是作曲家,排除C;D项田汉是国歌《义勇军进行曲》的词作者,排除D,故选B。

7.【答案】D

【解析】①清政府的推动,这个是可以排除的,因为在此时期满清政府的统治已经结束了。所以答案选D。

8.【答案】D

【解析】依据所学知识可知,1872年中国第一张近代报纸《申报》在上海创刊,至1949年5月停刊,是近代中国存在时间最长的中文报纸。《申报》主要刊载新闻、评论等内容,还有广告,新闻量大、范围广、真实可靠.所以ABC项表述均正确,D项戊戌变法时期宣传维新思想舆论的报刊由《万国公报》、《强学报》、《中外纪闻》等。故D项关于《申报》的说法错误,故选D。

9.【答案】B

【解析】根据题干关键词:五四运动后,杂文被称为“匕首与投枪”。结合课本所学,鲁迅在小说、杂文、散文和外国文学翻译方面都取得了突出的成就,尤其是杂文对后世影响深远,鲁迅的杂文思想深刻,语言犀利,是中国文学史辉煌篇章,被称为“匕首与投枪”。B符合题意;胡适、茅盾、老舍都是文学家,但是杂文并不出名。ACD不合题意。由此可知ACD不合题意,选择答案B。

10.【答案】C

【解析】中国近代民族工业从诞生之日起一直受到帝国主义、封建主义和官僚资本主义三座大山压迫,比较落后;从行业上来看,主要集中在纺织业、面粉业等轻工业部门,重工业落后;从地区之间的发展来看,上海、武汉等沿江海大城市较发达,内地薄弱;一战期间,由于帝国主义国家忙于战争,暂时放松对中国的经济掠夺,中国民族工业经历了一个发展的“黄金时代”。故答案选C。

11.【答案】A

【解析】图示中反映了民国初年民族工业资本分布状况,可看到的是行业分布不平衡,即轻工业发展迅速,重工业发展缓慢,A项正确,D项不正确;B、C本身不正确,排除。故选A项。

12.【答案】D

【解析】从图表可以看出从第一次世界大战期间中国面粉出口量快速增长。说明中国的面粉产量增加,中国工业快速发展。时间是从1914年开始。可以分析出是1914年发生的事情促进了中国面粉的发展。因为帝国主义忙于第一次世界大战,放松了对中国的经济侵略。故选择答案D。

13.【答案】D

【解析】依据题干的表格内容可知,1889年,上海的交通工具主要是人力车和轿子,1926年,上海的交通工具有了很大变化,自行车和汽车大量出现,这表明随着时代的发展,传统的交通工具被新的交通工具所取代,在交通方面实现了近代化,D项符合题意;等级观念的消失与题干表格内容不相符,A项不符合题意;题干表格描述的不是娱乐方面的也不是工业方面的,BC项不符合题意;由此可知,ABC三项的内容不符合题意,排除;故选D。

14.【答案】A

【解析】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,结合所学知识可知,《申报》是1872年4月30日在上海创刊,1949年5月27日停刊。A项说法不正确。所以答案选A

15.【答案】B

【解析】1897年,商务印书馆在上海创立,是中国近代规模最大的文化出版机构之一。故选B。

16.【答案】D

【解析】《申报》于19世纪70年代在上海创刊,是中国近代第一份商业性报纸。它紧密结合社会生活,报道了大量的社会新闻,内容丰富,它的办报形式大都为后来的报纸所继承。

17.【答案】B

【解析】依据所学知识可知,《马关条约》签订后,中华民族面临严重民族危机,清末状元张謇提出了实业救国的口号,放弃高官厚禄,回乡创办了大生纱厂等一系列企业,被称为“状元实业家”。ACD项与题意不符,故选B。

18.【答案】C

【解析】依据题干的曲线图信息,结合所学知识可知,中国的民族工业发展曲折,经历了三个阶段,第一届段是萌芽时期,洋务期间和辛亥革命后,第二阶段是一战期间,帝国主义国家忙于一战暂时放松了对中国的经济掠夺,中国的民族工业出现了黄金时代,C项符合Z处的情况,第三个阶段是一战后,帝国主义卷土重来,再加上三座大山的压迫,中国的民族工业逐渐萎缩,D项不符合Z处的状况,由此可知,ABD三项描述的都不是Z处的状况,不符合题意,排除;故选C。

19.【答案】A

【解析】“20世纪40年代初,为适应抗战的需要,郭沫若创作了《屈原》等历史剧。”据此可知,郭沫若是抗日战争时期最著名的历史剧作家,故选A。

20.【答案】C

【解析】结合所学知识可知,②《小二黑结婚》是赵树理的小说,④《太阳照在桑干河上》的作者是丁玲,②④不符合题意,应该排除;所以答案选择C。

21.【答案】(1)经济;自然经济进一步解体;思想:实业救国思想的影响。

(2)政治:促进无产阶级壮大,为新民主主义革的奠定阶级基础;思想:有利于马克思主义的传播,为新民主主义革命奠定思想基础。

(3)内部因素:政局不稳;战争不断:官断资本主义的挤压。主要因素:外国资本主义的侵略;封建势力的阻碍;统治阶级的政策。

【解析】(1)根据材料一《近代民族资本主义工业简况表(部分)》,结合所学知识可知,经济上自然经济进一步解体;思想上实业救国思想的影响。

(2)根据材料二所示民族工业的状况,结合所学知识分析,1912-1921属于民国时期民族资本主义经济“短暂春天”时期,政治上由于一战,列强放松对中国的侵略,民族资本主义经济发展使民族资产阶级壮大,推动无产阶级壮大,为新民主主义革的奠定阶级基础;思想上有利于马克思主义的传播,为新民主主义革命奠定思想基础。

(3)根据材料三,结合所学知识分析,不利于民族工业发展的内部因素是政局不稳;战争不断:官断资本主义的挤压等。因此影响近代中国经济发展的主要因素有:外国资本主义的侵略;封建势力的阻碍;统治阶级的政策等。

22.【答案】(1)《申报》创办于1872年;上海;主要内容:新闻、评论、广告等.

(2)商务印书馆;主要出版当时使用的课本和字典.

(3)现代汉语词典等.

(4)丰富了人们的文化生活、对人们思想观念的变化产生了巨大影响.

【解析】(1)根据图一结合所学知识可知,1872年,在上海创办的《申报》是当时最著名的中文报纸。《申报》刊载新闻、评论等内容,还有广告,内容涉及社会、政治、经济、文化等各个方面,堪称中国近代一部“百科全书”式近代化商业性的报刊。

(2)根据图二及文字“是近代中国历史最长、规模最大文化出版机构”可知,这是商务印书馆;1897年在上海创办的商务印书馆,是近代中国历史最长、规模最大文化出版机构,当时使用的课本和字典很多是由它出版的。

(3)依据所学知识可知,今天我们使用的现代汉语词典等就是商务印书馆出版的。

(4)依据所学知识可知,大众传媒的发展产生的影响是:报纸和印书馆等大众传媒的发展,丰富了人们的文化生活、对人们思想观念的变化产生了巨大影响。

23.【答案】(1)优先发展。废除八股文;创办新式学堂(京师大学堂)。

(2)废科举;1905年;商务印书馆。

(3)促进国民教育。

(4)认识:先进人物引领教育;社会变革(思想解放)推动教育;教育要适应时代发展

【解析】(1)依据材料信息:“开中国之新世界,莫亟(急迫)于教育”可知,康有为对发展教育持优先发展态度;第二问依据所学可知,戊戌变法规定废除八股文;创办新式学堂;

(2)第一问依据所学可知,“此事”是指废科举;第二问依据所学可知,1905年清政府废除科举制;第三问依据所学可知,商务印书馆是近代中国历史最长、规模最大的文化出版机构;

(3)依据材料信息:“国文教科书不再使用文言文,改用白话国语”可知,此内容促进国民教育发展;

(4)开放性题目,先进人物引领教育;社会变革(思想解放)推动教育;教育要适应时代发展。

24.【答案】(1)发型:由长发辫变成短发。服饰:由长袍马褂变成中山装

(2)由清朝“大人”、“老爷”的称呼改称职务。在民间普通称呼中改用“先生”、“君”称呼。在思想上尊卑等级观念已被平等观念所取代。

(3)女人不缠足;西式生活方式影响到中国人消费方式的改变,使中国人消费结构、消费内容均发生重大改变;西方风味的食品渐被国人接受;西式建筑的引进,使近代中国居民的居住习俗发生重大变化。(任答一点即可)西方侵略打开了中国大门,冲击了传统风俗,带来了西方文明;民众热衷追求西方文明等。(言之有理即可)

(4)中学生属于未成年人,不应该学社会上的成年人去染发,应该保持朴素的外在形象,将主要精力放在学习上。

【解析】(1)通过两张图片的对比分析可知,材料一中两张图片最大的变化主要表现在发型和服饰上,图一的发型为阴阳头、长发辫,图二则改成了短发;图一中的着装主要是长袍马褂,图二则是中山装。

(2)第一小问,联系材料可知,民国时期社会习俗称呼方式发生的改变表现在:由清朝“大人”、“老爷”的称呼,一律改称职务,在民间普通称呼中改用“先生”、“君”称呼;第二小问,只表示对人的尊敬,没有等级之差,人人可用,由此可以得出,思想上尊卑等级观念已被平等观念所取代。

(3)第一小问,联系已学知识可知,废止妇女缠足,将跪拜、作揖代之以文明简单的鞠躬、握手礼,婚姻从包办婚姻走向自主婚姻,婚礼从旧礼俗走向新式婚礼等都是近代社会习俗变化的例子;第二小问,除了材料二的原因外,还可以联系近代中国国情进行回答,即西方侵略打开了中国大门,冲击了传统风俗,带来了西方文明;民众热衷于追求西方文明等。

(4)联系实际生活可知,中学生属于未成年人,不应该盲目学社会上的成年人去染发,应该保持朴素的外在形象,把更多的时间和精力放在学习上,将知识学得更深一些,更好地促进自身全面发展,积极向社会传递正能量等。

25.【答案】(1)新文化运动时期。

(2)激进的民主主义者。挽救未来的中国。

(3)推翻封建势力,摆脱民族压迫,建立新中国。

(4)鲁迅以文艺为武器,刺向帝国主义和反动派,深刻揭露了他们的黑暗统治而从不屈服妥协。

【解析】(1)依据教材内容,《狂人日记》首发于1918年5月15日的《新青年》月刊,据此可知,鲁迅的《狂人日记》写于新文化运动时期。

(2)作者通过直刺帝国主义和反动派,深刻揭露他们的黑暗统治,表现出强烈的爱国主义情怀,体现出思想的进步。材料中“救救孩子”是指挽救未来的中国。

(3)材料中“放他们到宽阔光明的地方去”是指要推翻帝国主义和封建主义,建立新中国。

(4)材料一中毛泽东同志评价说的“鲁迅的骨头是最硬的”,就是说鲁迅对于帝国主义和反动派的黑暗统治,并没有屈服,通过以文艺为武器,刺向帝国主义和反动派,深刻揭露了他们的黑暗统治而从不屈服妥协。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹