碱的通性

图片预览

文档简介

九年级化学学教练导学案(新授课)

课题 碱的性质

主备人 李纪超 审核 张国强 编号 01

学习目标:

了解几种常用的碱;

知道碱的性质;

能用变化与练习的观点分析酸、碱的性质,并清楚的表达自己的观点;

通过对酸、碱性质的探究,建立科学的物质观。

重难点:

重点:碱的通性

难点:碱的通性的应用

自主学习:

1、氢氧化钠、氢氧化钙的物理性质

氢氧化钠:白色固体, 溶于水并放出大量热量;易吸收水分而潮解,有强的腐蚀性。

氢氧化钙可用生石灰与水反应制得,此反应能放出大量的热。反应方程式是 。

2、氢氧化钠、氢氧化钙的化学性质和用途

化学性质 氢氧化钠(NaOH) 氢氧化钙[Ca(OH)2]

1、与酸碱指示剂作用 紫色石蕊试液变蓝无色酚酞变红 紫色石蕊试液变蓝无色酚酞变红

2、与非金属氧化物反应 CO2+NaOH—— CO2+Ca(OH)2——

3、与酸反应 NaOH+H2SO4—— Ca(OH)2+HCl——

4、与某些盐反应 NaOH+CuSO4—— Ca(OH)2+Na2CO3——

用途 制肥皂 石油 造纸 纺织和印染 生活中可除油污 常用建筑材料

合作探究:

分组探究NaOH和Ca(OH)2物理性质:颜色、状态、潮解、溶解性、溶解的热现象等。

分组探究NaOH和Ca(OH)2化学性质:与指示剂、CO2、酸及某些盐反应的现象,完成上表的化学方程式。

讨论:(1)NaOH易潮解,Ca(OH)2能与水反应,决定了它们能做干燥剂,它是否能干燥所有的气体?为什么?

(2)NaOH和Ca(OH)2能否敞口放置?NaOH敞口放置会发生哪几种变化?

(3)设计实验证明敞口的NaOH是否变质?若变质,是否完全变质?

课堂检测:

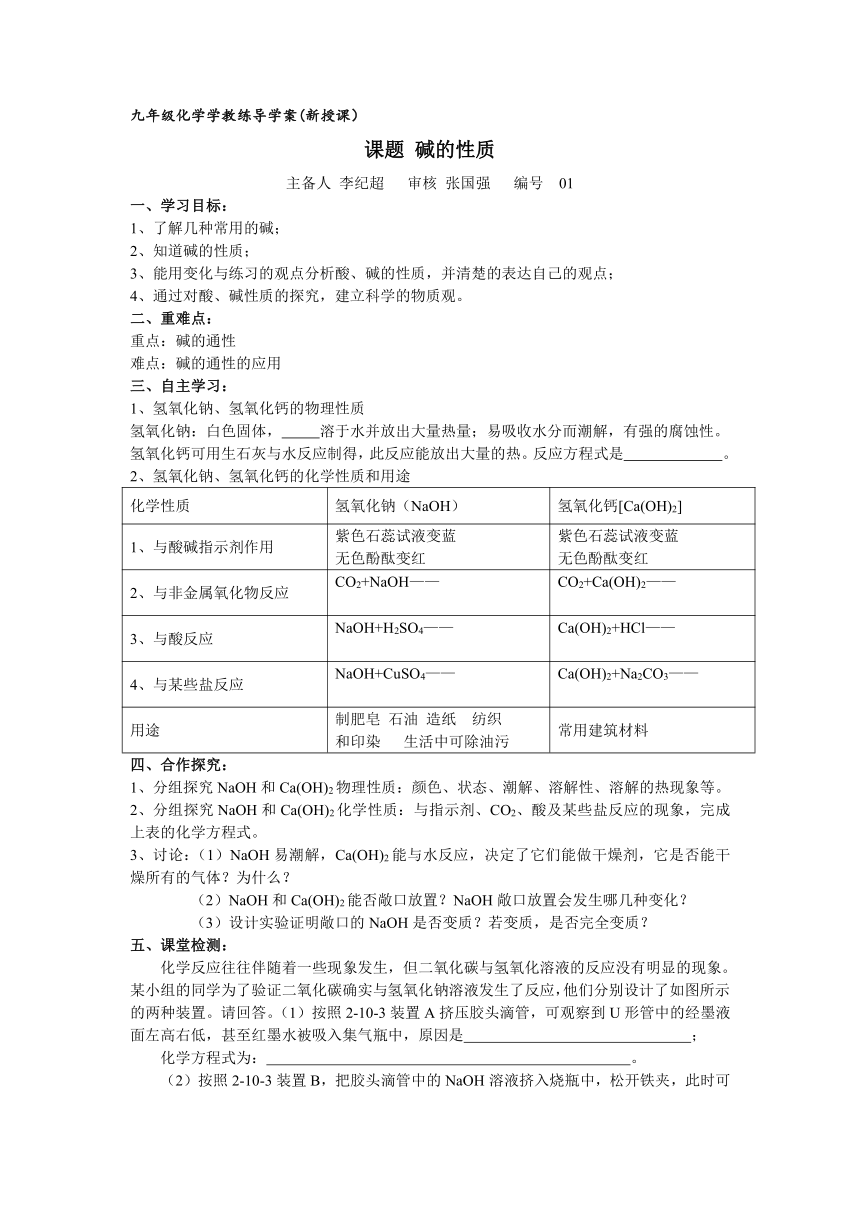

化学反应往往伴随着一些现象发生,但二氧化碳与氢氧化溶液的反应没有明显的现象。某小组的同学为了验证二氧化碳确实与氢氧化钠溶液发生了反应,他们分别设计了如图所示的两种装置。请回答。(1)按照2-10-3装置A挤压胶头滴管,可观察到U形管中的经墨液面左高右低,甚至红墨水被吸入集气瓶中,原因是 ;

化学方程式为: 。

(2)按照2-10-3装置B,把胶头滴管中的NaOH溶液挤入烧瓶中,松开铁夹,此时可看到的现象是 。

(3)现有石灰石、稀盐酸、NaOH溶液、澄清石灰水等药品,同学们设计了一个制取CO2并证明确定CO2与NaOH溶液发生了反应的实验装置。请利用图2-10-4中的器材,在图2-10-5虚框中直接补画出完整的实验装置图。

图2-10-5中试剂a是 ,能证明CO2确实与NaOH溶液发生反应的实验现象是 。

(4)为了进一步证实CO2与NaOH溶液发生了反应,同学们又设计了如下方案:

取(3)实验后的NaOH溶液,第一组同学滴加 ,现象为 ;

第二组同学滴加 ,现象为

虽然他们看到的现象不同,但都能证实CO2与NaOH溶液发生了反应。

六、课时作业:

1、有关氢氧化钠的叙述不正确的是( )

A.露置在空气中易变质 B.能使紫色石蕊试液变蓝色

C.溶于水时放出热量 D.能做治疗胃酸过多的药物

2.氢氧化钠和氢氧化钙都是常见的碱。下列关于它们的说法中,正确的是

A.都能用作建筑材料 B.都能用作某些气体的干燥剂

C.它们的溶液都能用于检验二氧化碳气体 D.它们的溶液都能用于吸收二氧化硫气体

3.KOH固体具有以下性质:①白色固体 ②有腐蚀性 ③易吸收水分而潮解 ④能与空气中的二氧化碳反应。实验室中必须将它密封保存的主要原因是( )

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

4、生石灰是白色的块状物,应用非常广泛。

(1)写出用生石灰制熟石灰的反应方程式 ;此反应过程中 (填“吸收”或“放出”)热量。

(2)在食品包装中,常用生石灰作干燥剂。在使用时,使用纸袋装着生石灰放入食品包装盒中,如果用塑料袋装生石灰就起不到干燥的作用的,原因是 。

5、氢氧化钠在空气中能吸收水分并能与二氧化碳反应,故应 保存。已知玻璃的主要成分是二氧化硅(SiO2),它能与氢氧化钠反应生成生成硅酸钠(Na2SiO3)和水,反应的化学方程式为: ,硅酸钠俗称“小玻璃”,它是一种凝胶,能将玻璃粘结在一起;氢氧化钠还能溶解木材中的半纤维素和木质素。盛放氢氧化钠的玻璃试剂瓶不宜选用的瓶塞是( )A.玻璃塞 B.木塞 C.橡皮塞

6、物质存放在烧杯中一段时间后,质量变大且变质的是( )

①浓盐酸 ②浓硫酸 ③烧碱 ④食盐 ⑤生石灰 ⑥稀硫酸

A.①⑥ B.②③⑤ C.③⑤ D.②③④

NaOH

溶液

NaOH

溶液

CO2

橡胶塞

长颈漏斗

红墨水

a

CO2

红墨水

导管

NaOH溶液

石灰石

稀盐酸

2-10-5

2-10-4

B

A

2-10-3

课题 碱的性质

主备人 李纪超 审核 张国强 编号 01

学习目标:

了解几种常用的碱;

知道碱的性质;

能用变化与练习的观点分析酸、碱的性质,并清楚的表达自己的观点;

通过对酸、碱性质的探究,建立科学的物质观。

重难点:

重点:碱的通性

难点:碱的通性的应用

自主学习:

1、氢氧化钠、氢氧化钙的物理性质

氢氧化钠:白色固体, 溶于水并放出大量热量;易吸收水分而潮解,有强的腐蚀性。

氢氧化钙可用生石灰与水反应制得,此反应能放出大量的热。反应方程式是 。

2、氢氧化钠、氢氧化钙的化学性质和用途

化学性质 氢氧化钠(NaOH) 氢氧化钙[Ca(OH)2]

1、与酸碱指示剂作用 紫色石蕊试液变蓝无色酚酞变红 紫色石蕊试液变蓝无色酚酞变红

2、与非金属氧化物反应 CO2+NaOH—— CO2+Ca(OH)2——

3、与酸反应 NaOH+H2SO4—— Ca(OH)2+HCl——

4、与某些盐反应 NaOH+CuSO4—— Ca(OH)2+Na2CO3——

用途 制肥皂 石油 造纸 纺织和印染 生活中可除油污 常用建筑材料

合作探究:

分组探究NaOH和Ca(OH)2物理性质:颜色、状态、潮解、溶解性、溶解的热现象等。

分组探究NaOH和Ca(OH)2化学性质:与指示剂、CO2、酸及某些盐反应的现象,完成上表的化学方程式。

讨论:(1)NaOH易潮解,Ca(OH)2能与水反应,决定了它们能做干燥剂,它是否能干燥所有的气体?为什么?

(2)NaOH和Ca(OH)2能否敞口放置?NaOH敞口放置会发生哪几种变化?

(3)设计实验证明敞口的NaOH是否变质?若变质,是否完全变质?

课堂检测:

化学反应往往伴随着一些现象发生,但二氧化碳与氢氧化溶液的反应没有明显的现象。某小组的同学为了验证二氧化碳确实与氢氧化钠溶液发生了反应,他们分别设计了如图所示的两种装置。请回答。(1)按照2-10-3装置A挤压胶头滴管,可观察到U形管中的经墨液面左高右低,甚至红墨水被吸入集气瓶中,原因是 ;

化学方程式为: 。

(2)按照2-10-3装置B,把胶头滴管中的NaOH溶液挤入烧瓶中,松开铁夹,此时可看到的现象是 。

(3)现有石灰石、稀盐酸、NaOH溶液、澄清石灰水等药品,同学们设计了一个制取CO2并证明确定CO2与NaOH溶液发生了反应的实验装置。请利用图2-10-4中的器材,在图2-10-5虚框中直接补画出完整的实验装置图。

图2-10-5中试剂a是 ,能证明CO2确实与NaOH溶液发生反应的实验现象是 。

(4)为了进一步证实CO2与NaOH溶液发生了反应,同学们又设计了如下方案:

取(3)实验后的NaOH溶液,第一组同学滴加 ,现象为 ;

第二组同学滴加 ,现象为

虽然他们看到的现象不同,但都能证实CO2与NaOH溶液发生了反应。

六、课时作业:

1、有关氢氧化钠的叙述不正确的是( )

A.露置在空气中易变质 B.能使紫色石蕊试液变蓝色

C.溶于水时放出热量 D.能做治疗胃酸过多的药物

2.氢氧化钠和氢氧化钙都是常见的碱。下列关于它们的说法中,正确的是

A.都能用作建筑材料 B.都能用作某些气体的干燥剂

C.它们的溶液都能用于检验二氧化碳气体 D.它们的溶液都能用于吸收二氧化硫气体

3.KOH固体具有以下性质:①白色固体 ②有腐蚀性 ③易吸收水分而潮解 ④能与空气中的二氧化碳反应。实验室中必须将它密封保存的主要原因是( )

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

4、生石灰是白色的块状物,应用非常广泛。

(1)写出用生石灰制熟石灰的反应方程式 ;此反应过程中 (填“吸收”或“放出”)热量。

(2)在食品包装中,常用生石灰作干燥剂。在使用时,使用纸袋装着生石灰放入食品包装盒中,如果用塑料袋装生石灰就起不到干燥的作用的,原因是 。

5、氢氧化钠在空气中能吸收水分并能与二氧化碳反应,故应 保存。已知玻璃的主要成分是二氧化硅(SiO2),它能与氢氧化钠反应生成生成硅酸钠(Na2SiO3)和水,反应的化学方程式为: ,硅酸钠俗称“小玻璃”,它是一种凝胶,能将玻璃粘结在一起;氢氧化钠还能溶解木材中的半纤维素和木质素。盛放氢氧化钠的玻璃试剂瓶不宜选用的瓶塞是( )A.玻璃塞 B.木塞 C.橡皮塞

6、物质存放在烧杯中一段时间后,质量变大且变质的是( )

①浓盐酸 ②浓硫酸 ③烧碱 ④食盐 ⑤生石灰 ⑥稀硫酸

A.①⑥ B.②③⑤ C.③⑤ D.②③④

NaOH

溶液

NaOH

溶液

CO2

橡胶塞

长颈漏斗

红墨水

a

CO2

红墨水

导管

NaOH溶液

石灰石

稀盐酸

2-10-5

2-10-4

B

A

2-10-3

同课章节目录