化学同步精练精析:220 化学反应中的热量(苏教版必修2)

文档属性

| 名称 | 化学同步精练精析:220 化学反应中的热量(苏教版必修2) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 986.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2011-03-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2.2 化学反应中的热量

【典例导悟】

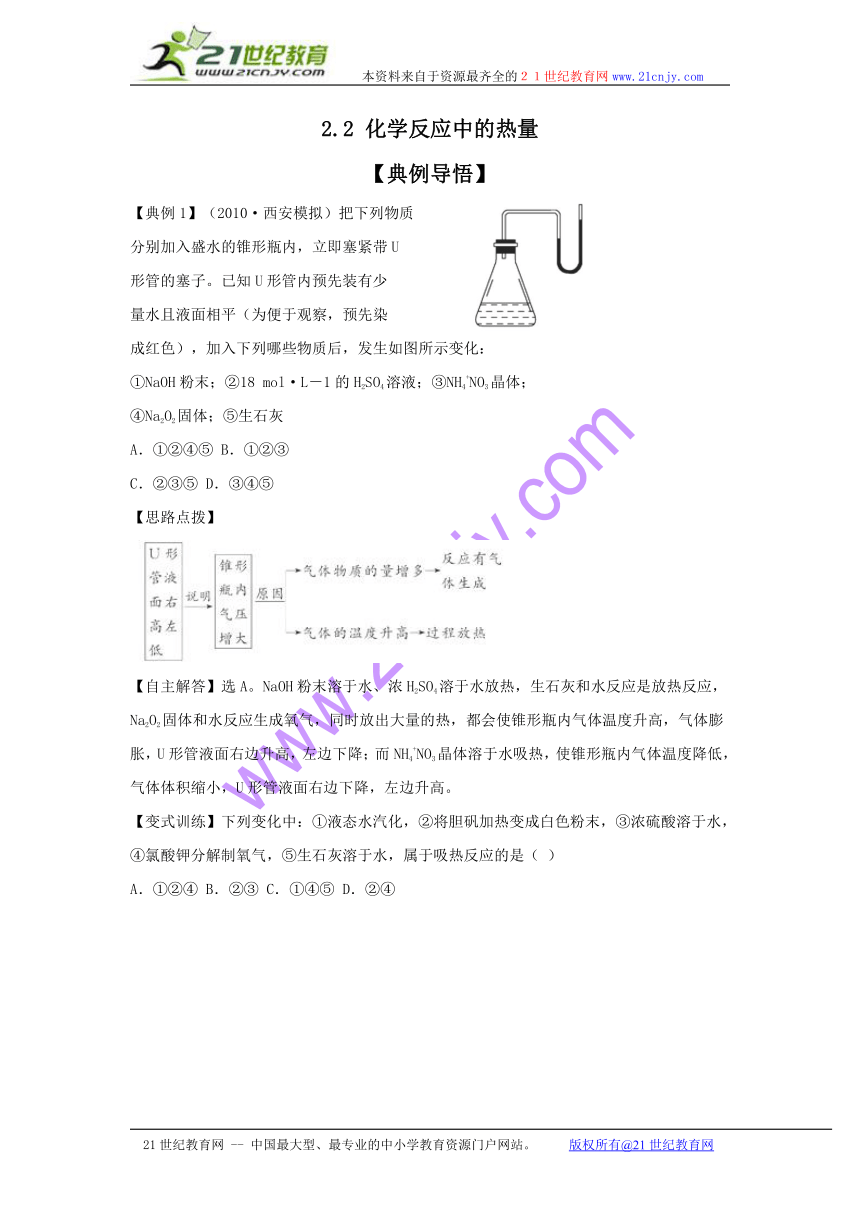

【典例1】(2010·西安模拟)把下列物质

分别加入盛水的锥形瓶内,立即塞紧带U

形管的塞子。已知U形管内预先装有少

量水且液面相平(为便于观察,预先染

成红色),加入下列哪些物质后,发生如图所示变化:

①NaOH粉末;②18 mol·L-1的H2SO4溶液;③NH4+NO3晶体;

④Na2O2固体;⑤生石灰

A.①②④⑤ B.①②③

C.②③⑤ D.③④⑤

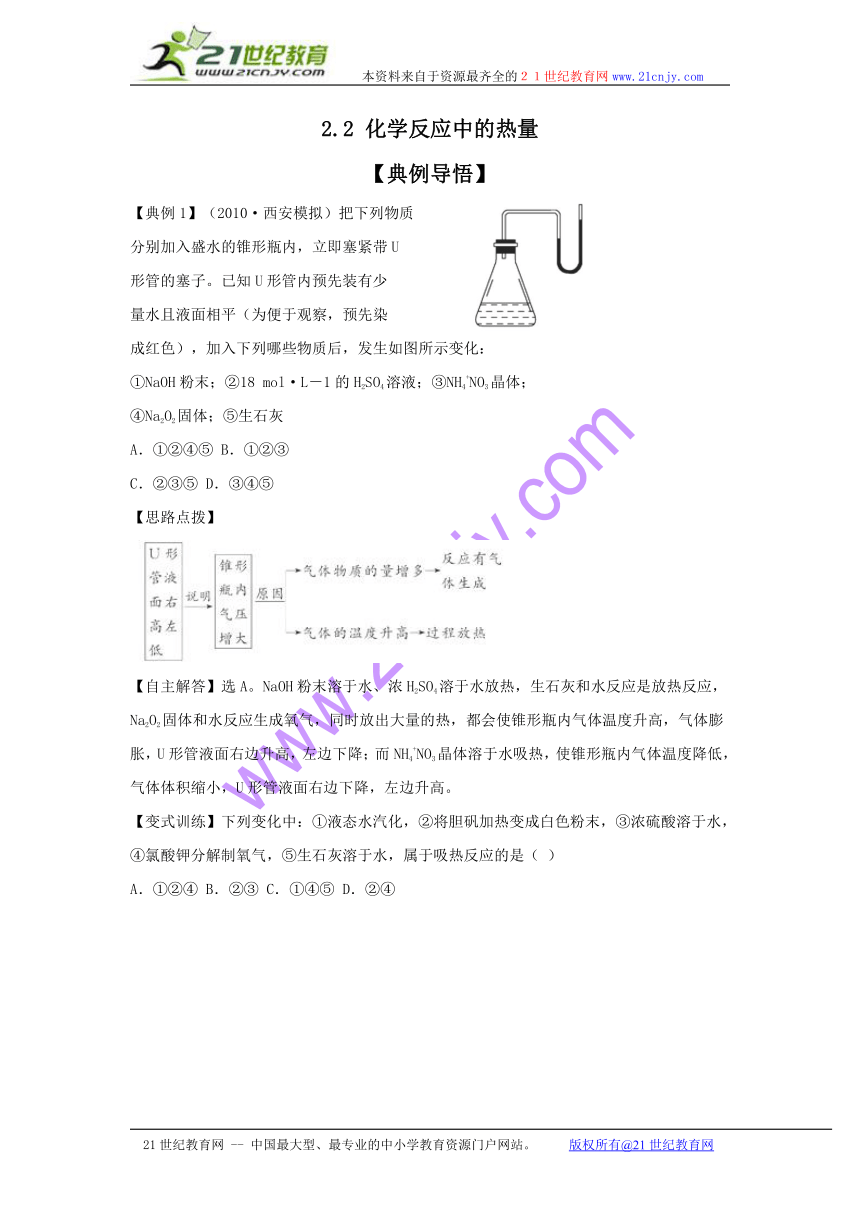

【思路点拨】

【自主解答】选A。NaOH粉末溶于水、浓H2SO4溶于水放热,生石灰和水反应是放热反应,Na2O2固体和水反应生成氧气,同时放出大量的热,都会使锥形瓶内气体温度升高,气体膨胀,U形管液面右边升高,左边下降;而NH4+NO3晶体溶于水吸热,使锥形瓶内气体温度降低,气体体积缩小,U形管液面右边下降,左边升高。

【变式训练】下列变化中:①液态水汽化,②将胆矾加热变成白色粉末,③浓硫酸溶于水,④氯酸钾分解制氧气,⑤生石灰溶于水,属于吸热反应的是( )

A.①②④ B.②③ C.①④⑤ D.②④

【解析】选D。大多数的分解反应属于吸热反应,②④符合;液态水汽化过程中吸热,但是该过程发生的是物理变化,所以不属于吸热反应,①不符合;金属氧化物和水反应是放热反应,所以CaO溶于水放热,⑤不符合;浓硫酸溶于水放热,但是溶解过程主要发生物理变化,所以不属于放热反应,③不符合。

【解析】选D。H2(g)+Cl2(g)====2HCl(g)

ΔH=-184.6 kJ/mol的逆反应ΔH与该反应ΔH数值相等,符号相反:2HCl(g)====H2(g)+Cl2(g)

ΔH=+184.6 kJ/mol。如果化学计量数减半,则ΔH也要减半:

ΔH=+92.3 kJ/mol。

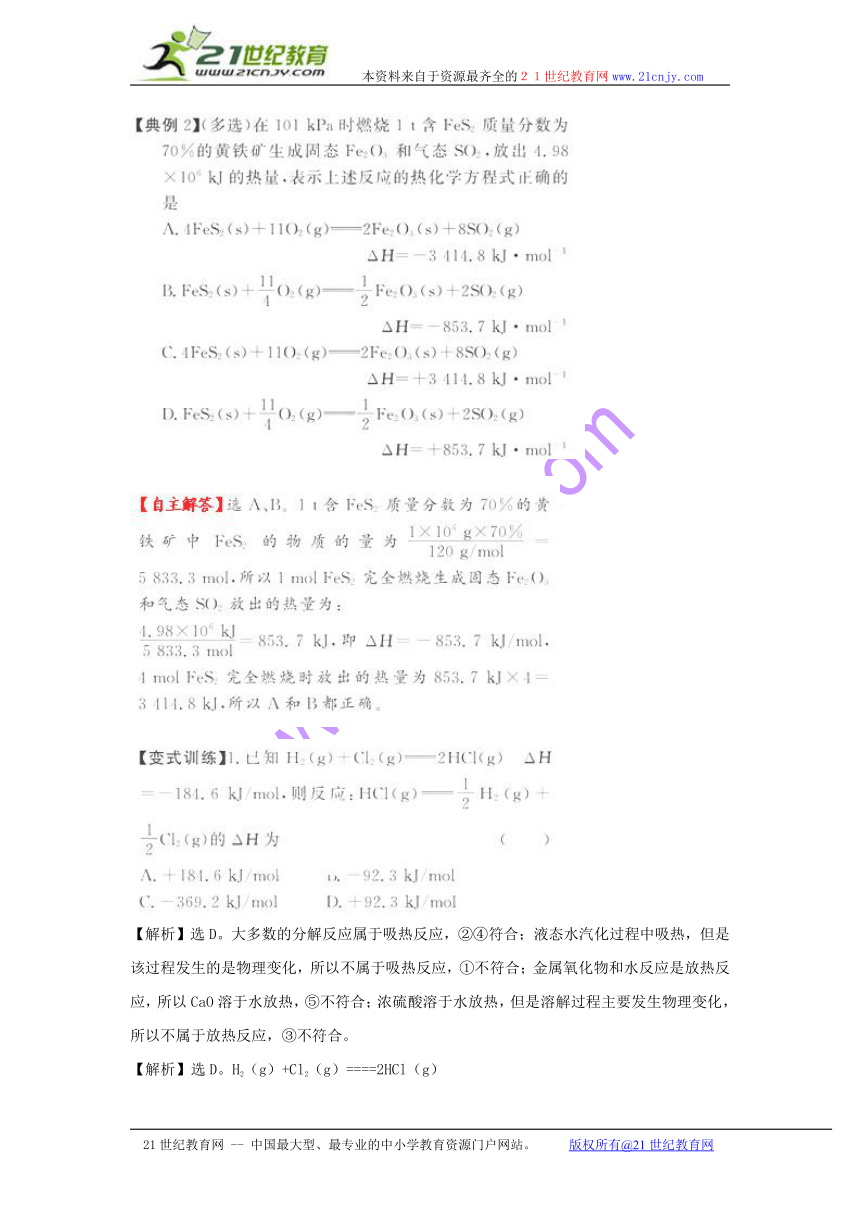

2.(2010·如东同步检测)下列变化为放热的化学反应的是( )

A.H2O(g)====H2O(l) ΔH=-44.0 kJ/mol

B.2HI(g)====H2(g)+I2(g) ΔH=+14.9 kJ/mol

C.形成化学键时共放出能量862 kJ的化学反应

D.能量变化如图所示的化学反应

【解析】选D。A项,只是水的状态变化,属物理变化,不属于化学反应;B项,ΔH>0,为吸热反应;C项,若断裂化学键时吸收的能量大于862 kJ时,反应吸热;D项,由图可知,反应物的总能量大于生成物的总能量,反应放热。

【学业达标训练】

1.(2009·上海高考)下列对化学反应的认识错误的是( )

A.会引起化学键的变化

B.会产生新的物质

C.必然引起物质状态的变化

D.必然伴随着能量的变化

【解析】选C。化学反应的本质是化学键的断裂和形成,表现为有新物质生成,而化学变化中的反应物和生成物的状态在反应前后可能相同,也可能不相同,故C项错。

2.(2010·如东高一检测)下列反应属于放热反应的是( )

A.氢氧化钡晶体和氯化铵晶体的反应 21世纪教育网

B.能量变化如图所示的反应

C.化学键断裂吸收的热量比化学键生

成放出的热量多的反应

D.燃烧反应和中和反应

【解析】选D。氢氧化钡晶体和氯化铵晶体的反应属于吸热反应;生成物的能量和比反应物的能量和大的反应为吸热反应;化学键断裂吸收的热量比化学键生成放出的热量多的反应为吸热反应;可燃物的燃烧反应和酸碱中和反应都属于放热反应。

3.(2010·湘潭高一检测)下列各项与反应热的大小无关的是( )

A.反应物和生成物的状态 B.反应物量的多少

C.反应物的性质 D.反应的快慢

【解析】选D。反应热是由反应物和生成物的能量总和的相对大小决定的,不同的物质所含的能量不同,C选项正确;同一物质,物质的量越多,所含的能量越多,B选项正确;同一物质的不同状态,所含的能量也不同,其三态时的能量大小关系是:固体>液体>气体,A选项正确。反应热的大小与反应速率无关,D选项错误。

4.(2010·广州高一检测)下列反应的能量变化与其他三项不相同的是( )

A.铝粉与氧化铁的反应

B.氯化铵与消石灰的反应

C.锌片与稀硫酸反应

D.钠与冷水反应

【解析】选B。铝热反应、金属和水或酸反应都是放热反应,而铵盐和碱反应则属于吸热反应。

5.为防止大气污染、节约燃料、缓解能源危机,专家指出,对燃烧产物如CO2、H2O、N2等利用太阳能最终转化为( )

A.生物能 B.化学能 C.热能 D.电能

【解析】选C。关键信息是据图示可知CO2、H2O、N2利用太阳能使它们重新组合为可燃物,而可燃物燃烧后转化为燃烧产物并放出热量,产物又结合太阳能转化为燃料,如此循环可知太阳能最终转化为热能。

7.对于吸热反应A+BC+D,下列说法正确的是(EA、EB、EC、ED分别表示A、B、C、D所具有的能量)( )

A.EA>EC B.EA+EB<ED

C.EA+EB>EC+ED D.EA+EB<EC+ED

【解析】选D。在吸热反应中反应物具有的总能量低于生成物具有的总能量。

8.“摇摇冰”是一种即用即冷的饮料。吸食时将饮料罐隔离层中的化学物质和水混合后摇动即会制冷。该化学物质是( )

A.氯化钠 B.固体硝酸铵

C.固体氢氧化钠 D.生石灰

【解析】选B。固体硝酸铵溶于水会吸收大量的热,使水的温度降低,所以可以用于饮料的制冷。

9.人们常利用化学反应中的能量变化为人类服务。

(1)煤是一种重要的燃料,在点燃条件下燃烧,放出大量的热。其在燃烧过程中能量的变化与下列示意图中的___________(填字母代号)最相符。

(2)将一定量的碳酸钠晶体与硝酸铵晶体密封于一塑料袋中,用线绳绑住塑料袋中间部分,使两种晶体隔开,做成“冰袋”。使用时将线绳解下,用手使袋内两种固体粉末充分混合,便立即产生低温,这种“冰袋”可用于短时间保鲜食物。则碳酸钠与硝酸铵的总能量_________(填“高于”或“低于”)反应后生成产物的总能量。

(3)化学反应中的能量变化不仅仅表现为热能的变化,有时还可以表现为其他形式的能量变化。比如,停电时,人们一般点蜡烛来照明,这是将化学能转化为______;人们普遍使用的干电池,是将化学能转化为_________。

【解析】煤燃烧过程中放出大量的热,所以反应物的能量和比生成物的能量和大,排除C和D选项,又因为煤在常温下不能燃烧,所以必须先加热使其温度达到着火点,即其能量升高。

答案:(1)A (2)低于 (3)光能 电能

10.甲硅烷(SiH4)是一种无色气体,遇到空气能发生爆炸性自燃。

(1)甲硅烷中含有的化学键是_________ ,其在固态时属于______晶体。

(2)已知室温下1 g甲硅烷自燃生成SiO2和水放出热量44.6 kJ,则其热化学方程式为_________ 。

【解析】(1)甲硅烷是非金属和非金属形成的化合物,属于共价化合物,其中只含共价键,在固态时依靠分子间作用力结合成分子晶体。(2)1 mol SiH4完全燃烧,生成液态水放出的热量为44.6 kJ/g×32 g=1 427.2 kJ。因此热化学方程式为:SiH4(g)+2O2(g)====SiO2(s)+2H2O(l) ΔH=-1 427.2 kJ/mol。

答案:(1)共价键 分子

(2)SiH4(g)+2O2(g)====SiO2(s)+2H2O(l)

ΔH=-1 427.2 kJ/mol

【素能综合检测】

21世纪教育网

【解析】选B。反应物的能量总和大于生成物的能量总和的反应是放热反应,排除A和C选项。因为该反应在加热条件下进行,说明该反应在一定温度下才能发生,所以加热过程实际上是提供反应发生所需要的能量,在加热过程中能量总和升高,当反应发生后,外界提供的能量又全部释放出来,并不影响反应物和生成物的能量总和,即不影响反应的热效应。

2.(多选)(2009·上海高考)已知氯气、溴蒸气分别跟氢气反应的热化学方程式如下:(Q1、Q2均为正值):

H2(g)+Cl2(g) 2HCl(g)ΔH1=-Q1

H2(g)+Br2(g) 2HBr(g)ΔH2=-Q2

有关上述反应的叙述正确的是( )

A.Q1>Q2

B.生成物总能量均高于反应物总能量

C.生成1 mol HCl气体时放出Q1热量

D.1 mol HBr(g)具有的能量大于1 mol HBr(l)具有的能量

【解析】选A、D。两个反应都是放热反应,生成物的总能量低于反应物的总能量,B项错。由热化学方程式可知,生成2 mol氯化氢放出的热量才是Q1,C项错。物质在气态时具有的能量一般高于液态和固态时,故D项正确。

3.在相同的温度和压强下,将32 g硫分别在纯氧中和空气中完全燃烧,前者放出热量的数值为ΔH1,后者放出的热量的数值为ΔH2,则关于ΔH1和ΔH2的相对大小,正确的判断是( )

A.ΔH1=ΔH2 B.ΔH1>ΔH2

C.ΔH1<ΔH2 D.无法判断

【解析】选C。化学反应发生的时候,常伴有“发光、发热”的现象,硫在纯氧中燃烧“发出明亮的蓝紫色火焰”,在空气中燃烧“产生淡蓝色的火焰”。显然,无论是在什么条件下燃烧,都有一部分化学能转化成了光能,而且转化成光能的越多,转变成热能的就越少,不言而喻,前者转变成光能的多,故正确选项为C。

4.(思维拓展题)将V1 mL 1.0 mol/L HCl溶液和V2 mL未知浓度的NaOH溶液混合均匀后测量并记录溶液温度,实验结果如图所示(实验中始终保持V1+V2=50)。下 列叙述正确的是( )

A.做该实验时环境温度为22 ℃

B.该实验表明化学能可能转化为热能

C.NaOH溶液的浓度约为1.0 mol/L

D.该实验表明有水生成的反应都是放热反应

二、非选择题(本题包括3个小题,共30分)

6.(8分)如图所示,把试管放入盛有25 ℃时饱和石灰水的烧杯中,试管中开始放入几小块镁片,再用滴管滴入5 mL 稀盐酸于试管中。试回答下列问题:

实验中观察到的现象是 ______________________。

(2)产生上述现象的原因是______________________ 。

(3)写出有关反应的离子方程式________________。

(4)由实验推知,MgCl2溶液和H2的总能量__________(填“大于”、“小于”或“等于”)镁片和稀盐酸的总能量。

【解析】Mg与稀盐酸反应放热,而Ca(OH)2的溶解度随温度的升高而减小,烧杯中有Ca(OH)2析出。当反应物总能量大于生成物总能量时,反应放热。

答案:(1)①镁片逐渐溶解,②镁片上有大量气泡产生,③烧杯中析出固体

(2)镁与稀盐酸反应产生氢气,该反应为放热反应,

Ca(OH)2在水中的溶解度随温度升高而减小,析出

Ca(OH)2固体

(3)Mg+2H+ ====Mg2+ +H2↑ (4)小于

7.(12分)(2009·杭州高一检测)在化学反应中,随着物质的变化,化学能也发生改变,还可能伴随着不同形式的能量转化。已知:破坏1 mol氢气中的化学键需要吸收436 kJ能量;破坏1/2 mol氧气中的化学键需要吸收

249 kJ的能量;形成水分子中1 mol H—O键能够释放

463 kJ能量。下图表示氢气和氧气反应过程中能量的变化,请将图中①、②、③的能量变化的数值,填在相应的横线上。

①________kJ ②________kJ ③________kJ

【解析】2 mol H2在1 mol O2中完全燃烧时,需要破坏

2 mol H—H键和1 mol O====O键,所以需要吸收的热量为:436 kJ×2+249 kJ×2=1 370 kJ;4 mol H和2 mol O结合成2 mol H2O时,能够形成4 mol O—H键,释放的热量为:463 kJ×4=1 852 kJ;所以整个过程释放的热量为:1 852 kJ-1 370 kJ=482 kJ。

答案:①1 370 ②1 852 ③482

[实验·探究]

8.(10分)如图所示,把小烧杯放入25 ℃的盛有饱和硝酸钾溶液的大烧杯中,小烧杯(已被设法固定)中放有 25 g研成粉末的氢氧化钡晶体[Ba(OH)2·8 H2O] ,再加入约12 g的氯化铵晶体,并搅拌使其充分反应。

(1)观察到的现象是___________。

(2)产生上述现象的原因是______________________

___________________________________。

(3)由实验推知,反应物的总能量__________(填“大于”、“小于”或“等于”)生成物的总能量。

【解析】氢氧化钡晶体与氯化铵晶体发生如下反应:

Ba(OH)2·8H2O+2NH4+Cl====BaCl2+2NH3↑+10H2O,该反应为吸热反应,所以反应物总能量小于生成物总能量。因为KNO3的溶解度随着温度的升高而增大,所以降温时,KNO3的溶解度减小,所以将有KNO3晶体析出。

答案:(1)反应混合物为糊状并闻到刺激性气味;大烧杯中有晶体析出

(2)氢氧化钡晶体与NH4+Cl晶体的反应为吸热反应,生成了有刺激性气味的氨气及水,故反应后混合物为糊状;同时使KNO3饱和溶液的温度降低,使KNO3的溶解度减小而有晶体析出 (3)小于

【典例导悟】

【典例1】(2010·西安模拟)把下列物质

分别加入盛水的锥形瓶内,立即塞紧带U

形管的塞子。已知U形管内预先装有少

量水且液面相平(为便于观察,预先染

成红色),加入下列哪些物质后,发生如图所示变化:

①NaOH粉末;②18 mol·L-1的H2SO4溶液;③NH4+NO3晶体;

④Na2O2固体;⑤生石灰

A.①②④⑤ B.①②③

C.②③⑤ D.③④⑤

【思路点拨】

【自主解答】选A。NaOH粉末溶于水、浓H2SO4溶于水放热,生石灰和水反应是放热反应,Na2O2固体和水反应生成氧气,同时放出大量的热,都会使锥形瓶内气体温度升高,气体膨胀,U形管液面右边升高,左边下降;而NH4+NO3晶体溶于水吸热,使锥形瓶内气体温度降低,气体体积缩小,U形管液面右边下降,左边升高。

【变式训练】下列变化中:①液态水汽化,②将胆矾加热变成白色粉末,③浓硫酸溶于水,④氯酸钾分解制氧气,⑤生石灰溶于水,属于吸热反应的是( )

A.①②④ B.②③ C.①④⑤ D.②④

【解析】选D。大多数的分解反应属于吸热反应,②④符合;液态水汽化过程中吸热,但是该过程发生的是物理变化,所以不属于吸热反应,①不符合;金属氧化物和水反应是放热反应,所以CaO溶于水放热,⑤不符合;浓硫酸溶于水放热,但是溶解过程主要发生物理变化,所以不属于放热反应,③不符合。

【解析】选D。H2(g)+Cl2(g)====2HCl(g)

ΔH=-184.6 kJ/mol的逆反应ΔH与该反应ΔH数值相等,符号相反:2HCl(g)====H2(g)+Cl2(g)

ΔH=+184.6 kJ/mol。如果化学计量数减半,则ΔH也要减半:

ΔH=+92.3 kJ/mol。

2.(2010·如东同步检测)下列变化为放热的化学反应的是( )

A.H2O(g)====H2O(l) ΔH=-44.0 kJ/mol

B.2HI(g)====H2(g)+I2(g) ΔH=+14.9 kJ/mol

C.形成化学键时共放出能量862 kJ的化学反应

D.能量变化如图所示的化学反应

【解析】选D。A项,只是水的状态变化,属物理变化,不属于化学反应;B项,ΔH>0,为吸热反应;C项,若断裂化学键时吸收的能量大于862 kJ时,反应吸热;D项,由图可知,反应物的总能量大于生成物的总能量,反应放热。

【学业达标训练】

1.(2009·上海高考)下列对化学反应的认识错误的是( )

A.会引起化学键的变化

B.会产生新的物质

C.必然引起物质状态的变化

D.必然伴随着能量的变化

【解析】选C。化学反应的本质是化学键的断裂和形成,表现为有新物质生成,而化学变化中的反应物和生成物的状态在反应前后可能相同,也可能不相同,故C项错。

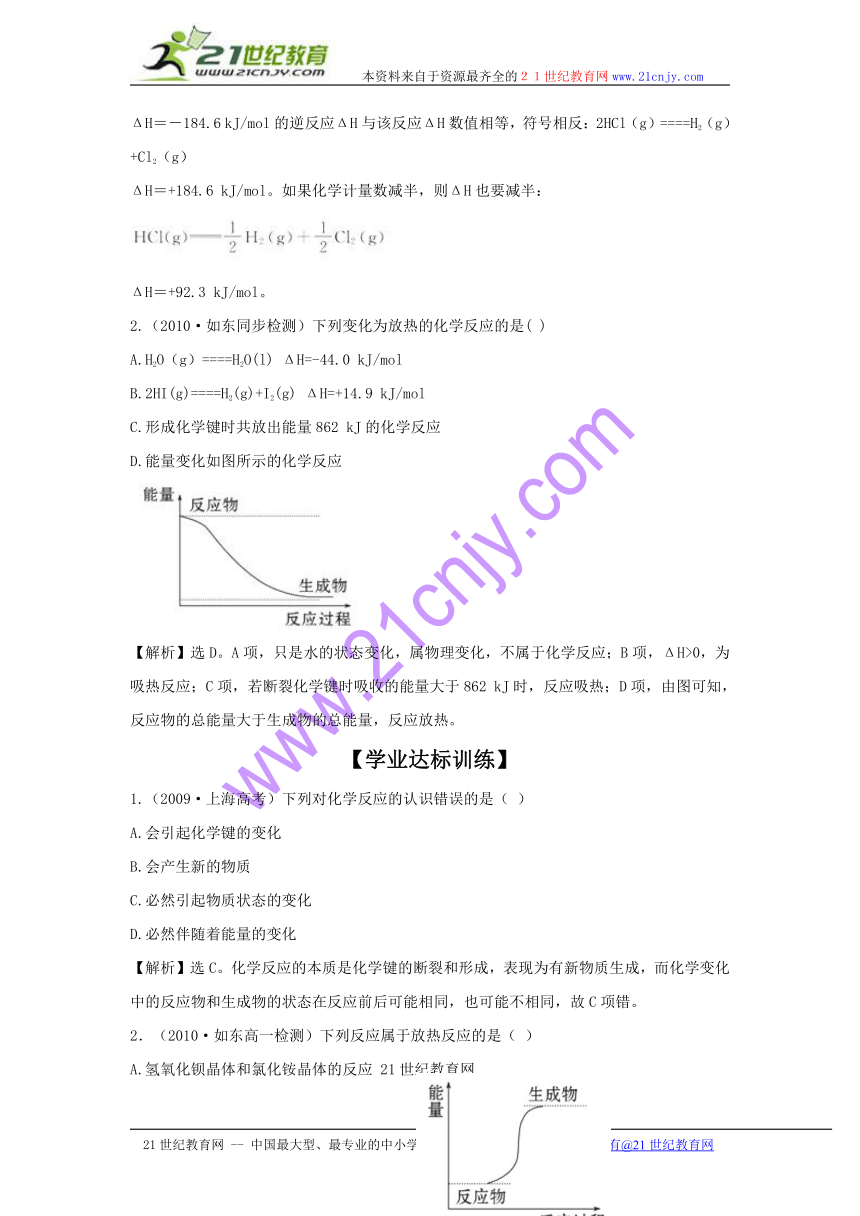

2.(2010·如东高一检测)下列反应属于放热反应的是( )

A.氢氧化钡晶体和氯化铵晶体的反应 21世纪教育网

B.能量变化如图所示的反应

C.化学键断裂吸收的热量比化学键生

成放出的热量多的反应

D.燃烧反应和中和反应

【解析】选D。氢氧化钡晶体和氯化铵晶体的反应属于吸热反应;生成物的能量和比反应物的能量和大的反应为吸热反应;化学键断裂吸收的热量比化学键生成放出的热量多的反应为吸热反应;可燃物的燃烧反应和酸碱中和反应都属于放热反应。

3.(2010·湘潭高一检测)下列各项与反应热的大小无关的是( )

A.反应物和生成物的状态 B.反应物量的多少

C.反应物的性质 D.反应的快慢

【解析】选D。反应热是由反应物和生成物的能量总和的相对大小决定的,不同的物质所含的能量不同,C选项正确;同一物质,物质的量越多,所含的能量越多,B选项正确;同一物质的不同状态,所含的能量也不同,其三态时的能量大小关系是:固体>液体>气体,A选项正确。反应热的大小与反应速率无关,D选项错误。

4.(2010·广州高一检测)下列反应的能量变化与其他三项不相同的是( )

A.铝粉与氧化铁的反应

B.氯化铵与消石灰的反应

C.锌片与稀硫酸反应

D.钠与冷水反应

【解析】选B。铝热反应、金属和水或酸反应都是放热反应,而铵盐和碱反应则属于吸热反应。

5.为防止大气污染、节约燃料、缓解能源危机,专家指出,对燃烧产物如CO2、H2O、N2等利用太阳能最终转化为( )

A.生物能 B.化学能 C.热能 D.电能

【解析】选C。关键信息是据图示可知CO2、H2O、N2利用太阳能使它们重新组合为可燃物,而可燃物燃烧后转化为燃烧产物并放出热量,产物又结合太阳能转化为燃料,如此循环可知太阳能最终转化为热能。

7.对于吸热反应A+BC+D,下列说法正确的是(EA、EB、EC、ED分别表示A、B、C、D所具有的能量)( )

A.EA>EC B.EA+EB<ED

C.EA+EB>EC+ED D.EA+EB<EC+ED

【解析】选D。在吸热反应中反应物具有的总能量低于生成物具有的总能量。

8.“摇摇冰”是一种即用即冷的饮料。吸食时将饮料罐隔离层中的化学物质和水混合后摇动即会制冷。该化学物质是( )

A.氯化钠 B.固体硝酸铵

C.固体氢氧化钠 D.生石灰

【解析】选B。固体硝酸铵溶于水会吸收大量的热,使水的温度降低,所以可以用于饮料的制冷。

9.人们常利用化学反应中的能量变化为人类服务。

(1)煤是一种重要的燃料,在点燃条件下燃烧,放出大量的热。其在燃烧过程中能量的变化与下列示意图中的___________(填字母代号)最相符。

(2)将一定量的碳酸钠晶体与硝酸铵晶体密封于一塑料袋中,用线绳绑住塑料袋中间部分,使两种晶体隔开,做成“冰袋”。使用时将线绳解下,用手使袋内两种固体粉末充分混合,便立即产生低温,这种“冰袋”可用于短时间保鲜食物。则碳酸钠与硝酸铵的总能量_________(填“高于”或“低于”)反应后生成产物的总能量。

(3)化学反应中的能量变化不仅仅表现为热能的变化,有时还可以表现为其他形式的能量变化。比如,停电时,人们一般点蜡烛来照明,这是将化学能转化为______;人们普遍使用的干电池,是将化学能转化为_________。

【解析】煤燃烧过程中放出大量的热,所以反应物的能量和比生成物的能量和大,排除C和D选项,又因为煤在常温下不能燃烧,所以必须先加热使其温度达到着火点,即其能量升高。

答案:(1)A (2)低于 (3)光能 电能

10.甲硅烷(SiH4)是一种无色气体,遇到空气能发生爆炸性自燃。

(1)甲硅烷中含有的化学键是_________ ,其在固态时属于______晶体。

(2)已知室温下1 g甲硅烷自燃生成SiO2和水放出热量44.6 kJ,则其热化学方程式为_________ 。

【解析】(1)甲硅烷是非金属和非金属形成的化合物,属于共价化合物,其中只含共价键,在固态时依靠分子间作用力结合成分子晶体。(2)1 mol SiH4完全燃烧,生成液态水放出的热量为44.6 kJ/g×32 g=1 427.2 kJ。因此热化学方程式为:SiH4(g)+2O2(g)====SiO2(s)+2H2O(l) ΔH=-1 427.2 kJ/mol。

答案:(1)共价键 分子

(2)SiH4(g)+2O2(g)====SiO2(s)+2H2O(l)

ΔH=-1 427.2 kJ/mol

【素能综合检测】

21世纪教育网

【解析】选B。反应物的能量总和大于生成物的能量总和的反应是放热反应,排除A和C选项。因为该反应在加热条件下进行,说明该反应在一定温度下才能发生,所以加热过程实际上是提供反应发生所需要的能量,在加热过程中能量总和升高,当反应发生后,外界提供的能量又全部释放出来,并不影响反应物和生成物的能量总和,即不影响反应的热效应。

2.(多选)(2009·上海高考)已知氯气、溴蒸气分别跟氢气反应的热化学方程式如下:(Q1、Q2均为正值):

H2(g)+Cl2(g) 2HCl(g)ΔH1=-Q1

H2(g)+Br2(g) 2HBr(g)ΔH2=-Q2

有关上述反应的叙述正确的是( )

A.Q1>Q2

B.生成物总能量均高于反应物总能量

C.生成1 mol HCl气体时放出Q1热量

D.1 mol HBr(g)具有的能量大于1 mol HBr(l)具有的能量

【解析】选A、D。两个反应都是放热反应,生成物的总能量低于反应物的总能量,B项错。由热化学方程式可知,生成2 mol氯化氢放出的热量才是Q1,C项错。物质在气态时具有的能量一般高于液态和固态时,故D项正确。

3.在相同的温度和压强下,将32 g硫分别在纯氧中和空气中完全燃烧,前者放出热量的数值为ΔH1,后者放出的热量的数值为ΔH2,则关于ΔH1和ΔH2的相对大小,正确的判断是( )

A.ΔH1=ΔH2 B.ΔH1>ΔH2

C.ΔH1<ΔH2 D.无法判断

【解析】选C。化学反应发生的时候,常伴有“发光、发热”的现象,硫在纯氧中燃烧“发出明亮的蓝紫色火焰”,在空气中燃烧“产生淡蓝色的火焰”。显然,无论是在什么条件下燃烧,都有一部分化学能转化成了光能,而且转化成光能的越多,转变成热能的就越少,不言而喻,前者转变成光能的多,故正确选项为C。

4.(思维拓展题)将V1 mL 1.0 mol/L HCl溶液和V2 mL未知浓度的NaOH溶液混合均匀后测量并记录溶液温度,实验结果如图所示(实验中始终保持V1+V2=50)。下 列叙述正确的是( )

A.做该实验时环境温度为22 ℃

B.该实验表明化学能可能转化为热能

C.NaOH溶液的浓度约为1.0 mol/L

D.该实验表明有水生成的反应都是放热反应

二、非选择题(本题包括3个小题,共30分)

6.(8分)如图所示,把试管放入盛有25 ℃时饱和石灰水的烧杯中,试管中开始放入几小块镁片,再用滴管滴入5 mL 稀盐酸于试管中。试回答下列问题:

实验中观察到的现象是 ______________________。

(2)产生上述现象的原因是______________________ 。

(3)写出有关反应的离子方程式________________。

(4)由实验推知,MgCl2溶液和H2的总能量__________(填“大于”、“小于”或“等于”)镁片和稀盐酸的总能量。

【解析】Mg与稀盐酸反应放热,而Ca(OH)2的溶解度随温度的升高而减小,烧杯中有Ca(OH)2析出。当反应物总能量大于生成物总能量时,反应放热。

答案:(1)①镁片逐渐溶解,②镁片上有大量气泡产生,③烧杯中析出固体

(2)镁与稀盐酸反应产生氢气,该反应为放热反应,

Ca(OH)2在水中的溶解度随温度升高而减小,析出

Ca(OH)2固体

(3)Mg+2H+ ====Mg2+ +H2↑ (4)小于

7.(12分)(2009·杭州高一检测)在化学反应中,随着物质的变化,化学能也发生改变,还可能伴随着不同形式的能量转化。已知:破坏1 mol氢气中的化学键需要吸收436 kJ能量;破坏1/2 mol氧气中的化学键需要吸收

249 kJ的能量;形成水分子中1 mol H—O键能够释放

463 kJ能量。下图表示氢气和氧气反应过程中能量的变化,请将图中①、②、③的能量变化的数值,填在相应的横线上。

①________kJ ②________kJ ③________kJ

【解析】2 mol H2在1 mol O2中完全燃烧时,需要破坏

2 mol H—H键和1 mol O====O键,所以需要吸收的热量为:436 kJ×2+249 kJ×2=1 370 kJ;4 mol H和2 mol O结合成2 mol H2O时,能够形成4 mol O—H键,释放的热量为:463 kJ×4=1 852 kJ;所以整个过程释放的热量为:1 852 kJ-1 370 kJ=482 kJ。

答案:①1 370 ②1 852 ③482

[实验·探究]

8.(10分)如图所示,把小烧杯放入25 ℃的盛有饱和硝酸钾溶液的大烧杯中,小烧杯(已被设法固定)中放有 25 g研成粉末的氢氧化钡晶体[Ba(OH)2·8 H2O] ,再加入约12 g的氯化铵晶体,并搅拌使其充分反应。

(1)观察到的现象是___________。

(2)产生上述现象的原因是______________________

___________________________________。

(3)由实验推知,反应物的总能量__________(填“大于”、“小于”或“等于”)生成物的总能量。

【解析】氢氧化钡晶体与氯化铵晶体发生如下反应:

Ba(OH)2·8H2O+2NH4+Cl====BaCl2+2NH3↑+10H2O,该反应为吸热反应,所以反应物总能量小于生成物总能量。因为KNO3的溶解度随着温度的升高而增大,所以降温时,KNO3的溶解度减小,所以将有KNO3晶体析出。

答案:(1)反应混合物为糊状并闻到刺激性气味;大烧杯中有晶体析出

(2)氢氧化钡晶体与NH4+Cl晶体的反应为吸热反应,生成了有刺激性气味的氨气及水,故反应后混合物为糊状;同时使KNO3饱和溶液的温度降低,使KNO3的溶解度减小而有晶体析出 (3)小于