第13课 辛亥革命 课件(45张)

文档属性

| 名称 | 第13课 辛亥革命 课件(45张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-01-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件45张PPT。读万卷书 行万里路 同治六年六月二十日,公历1867年7月21日晚,曾国藩说“都门气象甚恶,明火执仗之案时出,而市肆乞丐成群,甚至妇女亦裸身无裤”后,问赵烈文:“民穷财尽,恐有异变,奈何?”

赵:“天下治安一统久矣,势必驯至分剖。然主威素重,风气未开,若非抽心一烂,则土崩瓦解之局不成。以烈度之,异日之祸,必先根本颠仆,而后方州无主,人自为政,殆不出五十年矣。”

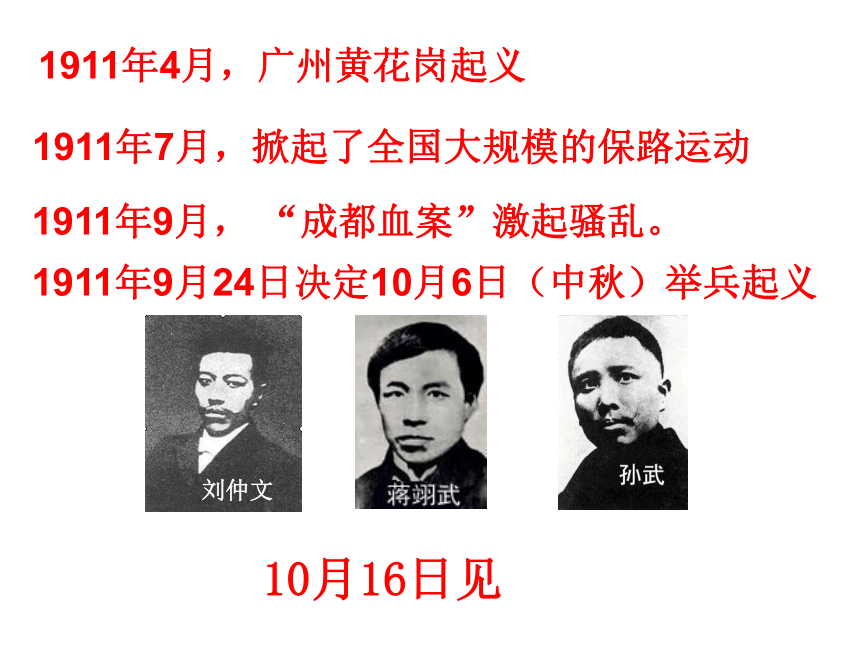

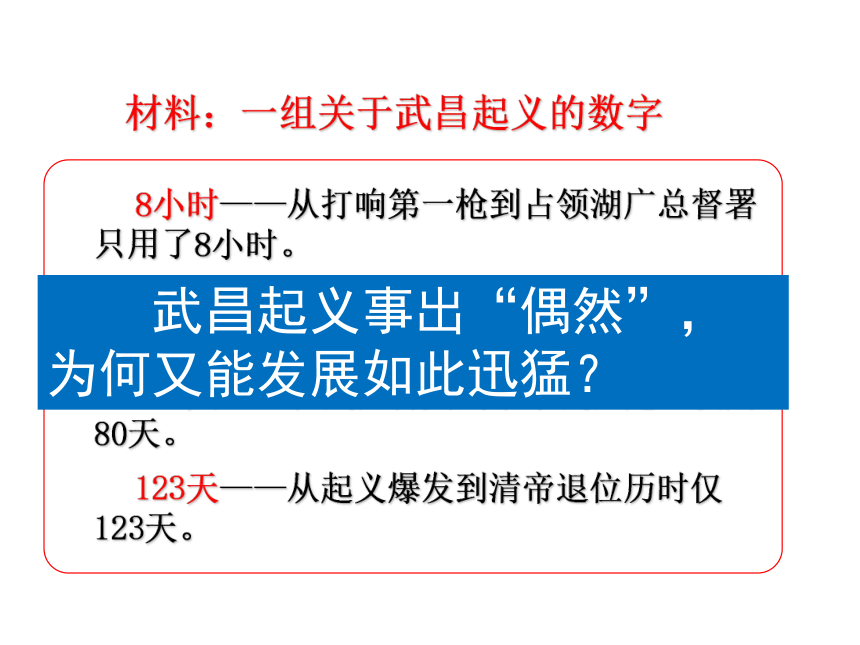

一个帝国的崩溃,有时竟是因为找不到一个烟灰缸. 1911年9月, “成都血案”激起骚乱。 1911年9月24日决定10月6日(中秋)举兵起义10月16日见 1911年4月,广州黄花岗起义1911年7月,掀起了全国大规模的保路运动刘仲文瑞澂(湖广总督)材料:一组关于武昌起义的数字 8小时——从打响第一枪到占领湖广总督署只用了8小时。

41天——武汉三镇保卫战坚持41天,迎来全国十余个省区的独立。

80天——从武昌首义到中华民国建立仅用80天。

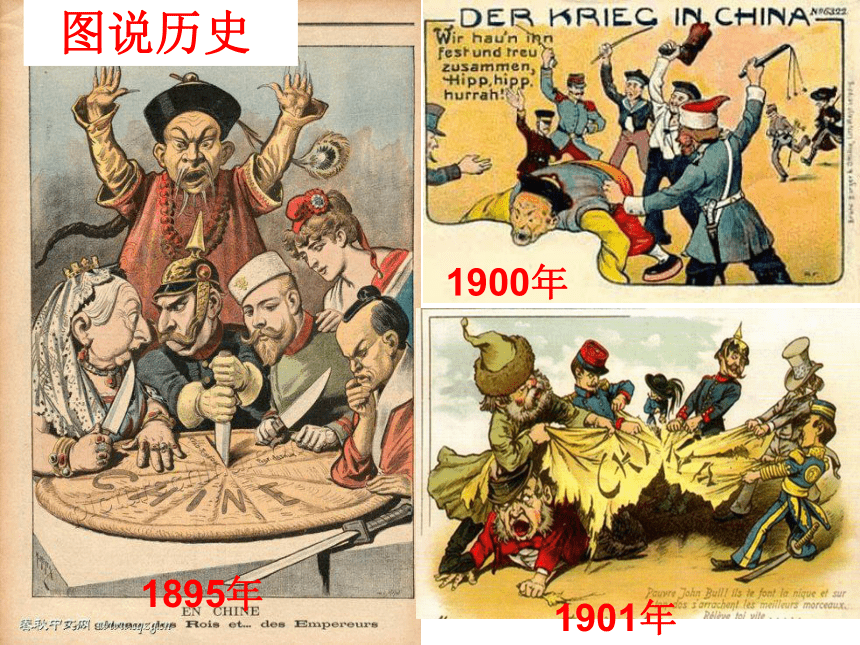

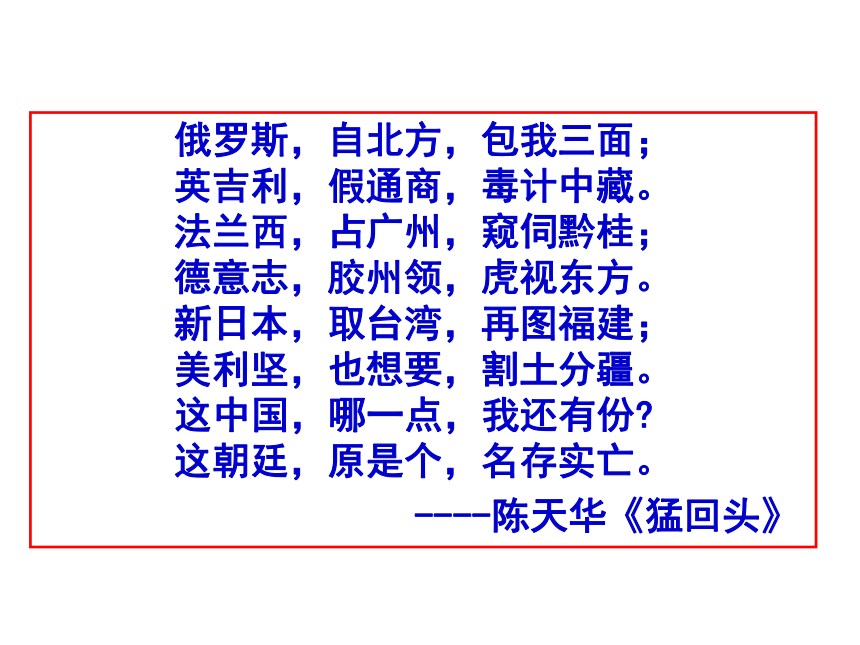

123天——从起义爆发到清帝退位历时仅123天。 武昌起义事出“偶然”,为何又能发展如此迅猛? 图说历史1895年1900年1901年俄罗斯,自北方,包我三面;

英吉利,假通商,毒计中藏。 法兰西,占广州,窥伺黔桂;

德意志,胶州领,虎视东方。 新日本,取台湾,再图福建;

美利坚,也想要,割土分疆。

这中国,哪一点,我还有份?

这朝廷,原是个,名存实亡。

----陈天华《猛回头》

一、革命前——暗潮涌动1、必要性:国内:甲午中日战争后,民族危机不断加深。2 、可能性:

经济基础;阶级基础;思想基础;

组织基础;军事基础;有利时机;国际:二十世纪以来,民族民主革命成为潮流。一、革命前——暗潮涌动2、可能性:

经济基础—

阶级基础—

思想基础—

组织基础—

军事基础—

有利时机—民族资本主义的初步发展。 民族资产阶级力量发展壮大。资产阶级民主革命思想的传播。资产阶级革命团体和政党的建立革命党人发动的一系列武装起义。四川保路运动使武汉兵力空虚。 “师事成矣(老师确实取得了成功),而风气则大辟蹊径(却改变了风气)。师一胜而天下靡然从之,恐非数百年不能改此局面。一统既久,剖分之象盖已滥觞(分裂割据之象已经初露端倪),虽人事,亦天意而已!”

赵烈文 同治六年六月二十三日 第一根? 最传统的稻草 起义:一次次冲击帝国大坝 第二根? 最沉重的稻草 保路运动:一百年前的铁路之争 第三根? 最有力的稻草 士绅联盟:再见!朝廷! 第四根? 最火爆的稻草 武昌首义:奠定民国新基 第八根? 最平静的稻草 江苏:竹竿挑瓦,和平革命

第十根? 最关键的稻草 袁世凯:从能臣到枭雄另眼看历史革命党会党暗杀起义

士绅立宪派请愿游行

地方实力派骑墙旁观

满清宗社党乌龙冒失 一场席卷全国的低烈度革命就这样开始了。武昌起义后全国形势北京★武昌武昌起义后全国

十几个个省宣布独立 从武昌起义到苏州独立的26天中,只有6省宣布独立,而11月5号苏州独立后,4天之内宣布独立的省份就达到了14个。苏州书院巷20号江苏巡抚衙门旧址苏州光复苏人福

全靠程都督二、革命中——风起云涌1911年12月25日,孙中山回到上海。 1912年1月1日上午,孙中山从上海启程赴南京任职。二、革命中——风起云涌 1912年1月1日晚11点,孙中山宣誓就职。二、革命中——风起云涌 1912年2月12日,宣统帝退位,清朝覆灭 。 二、革命中——风起云涌 3月10日,袁世凯在北京就任中华民国临时大总统。二、革命中——风起云涌 1912年3月11日,孙中山颁布了临时参议院制定的《中华民国临时约法》。第一章“总纲”:“中华民国之主权属于国民全体”;

第二章“人民”:“中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别”;人民得享有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、通信、信仰等自由。

第三章“参议院:“中华民国之立法权,以参议院行之”

第四章“临时大总统副总统”:“临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律”;

第五章“国务员”:“国务员辅佐临时大总统,负其责任”;“国务员于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之。”;《中华民国临时约法》节选材料一 : 余游欧美,深究其政治、法律之得失,知选举之弊。而中国相传考试之制、纠察之制,实有其精义,足以济欧美法律、政治之穷。故主张以考试、纠察二权,与立法、司法、行政之权并立,合为五权宪法;更采直接民权之制,以现主权在民之实。

-----孙中山《中国革命史》 材料二:“宪法之制定,有二要义焉:一曰,宪法者非因一人而定,乃因一国而定也。二曰,宪法者因一时而定乃因永久而定也。” ----王宠惠清政府被迫重用帝国主义列强支持 军事进攻

政治欺骗

军事威胁外交孤立经济封锁革命党人立宪派和旧官僚施压妥协退让逼宫辛亥革命期间各方力量的关系二、革命中——风起云涌 革命派缔造了民国的基石,袁世凯得到了民国的名器,这是当时中国社会选择的结果。但前者并不甘心于这一种结果,后者并不满足于这种结果,于是,开始于清末的民主和专制之争注定在新的历史条件下展开新的肉搏。

——陈旭麓《近代中国的新陈代谢》三、革命后——得失参半 “这一天,有三种算法。在那些北京或天津卫的本分商民口里,帐簿中,皇历上,今天还是宣统三年辛亥十一月十二日;那些剪掉了辫子的留学生,那些潜伏在租界里的革命党,他们更喜欢将今天写成黄帝纪元四千六百零九年十一月十二日;不过他们应当也收到了南方的决定,这是西历的1911年12月31日,是中华民国成立的前一天,是满清入主中国的最后一日。”

----杨早《民国了》 结束了君主专制政体,

确立了民主共和政体 促进了民族资本主义经济

快速发展使民主共和观念逐渐深入人心推动了服饰和生活习俗的

变化政治民主化经济工业化思想理性化生活文明化“辛亥革命是中国五千年历史上的重大事件。这个事件的意义是结束了两千年帝制,赶跑了皇帝,建立了共和,是全面现代化的起点”。

——马勇《1911年中国大革命》 天子已退位,清朝统治不复存在,世界上最古老的君主国已经正式成为一个共和国。历史上很少见到如此惊人的革命,或许可以说,从来没有过一次规模相等的、在各个阶段中流血这样少的革命。革命的最后阶段是否已经达到目的,这是未来的秘密。

——伦敦《泰晤士报》社论 据当时南京的外国人说:“此地的下层人士通常谈到孙文博士认为是新皇帝,他们不了解总统这个专有名词,认为它不过是更高头衔的委婉说法罢了”。

我问一位传统的中国东方女士,什么时候中国母亲才会允许自己的女儿傍晚与大学男生们一同出游呢?她的回答像一道闪电震惊了我,“再过一百年”。

——《共和十年:〈纽约时报〉民初观察记》一个偶然的事件

却点燃了一场必然发生的革命;

一个并不成熟的新生力量

却一举推翻几千年的陈旧制度;

一个充满悲壮和矛盾的故事……四.掩卷反思反思:到底什么是“辛亥革命” ?1、谁“革”的“命”?

2、“革”谁的“命”?

3、如何 “革”命 ?

1、谁革的命?“革命派领导了辛亥革命” “革命” = “暴力革命”? “政治革命者,革专制而成立宪之谓也。无论为君主立宪,为共和立宪,皆谓之政治革命。苟不能得立宪,无论其朝廷及政府之基础生若何变动,而或因仍君主专制,或变为共和专制,皆不得谓之政治革命。”

———梁启超 革命党的政治诉求是共和立宪,立宪派的政治诉求是君主立宪,二者都倡导民权反对传统君主专制,故而都是革命。 一种政治运动“革命”与否,取决于它的政治诉求当中,有没有变更政体、重造政治游戏规则的选项。如果有,它就是“革命”;如果没有,而仅限于在现有体制基础上修修补补,那么它就只是“改良”。以目的(政治诉求)划分了“革命”与“改良”之后,方才轮到用手段(暴力或者和平)来划分“有秩序的革命”与“无秩序的革命”。 结论一:主张暴力的革命党在武昌打响了第一枪;主张和平的立宪派促成了各省的易帜响应,革命党与立宪派的政治诉求,本质相同,都是“兴民权革专制”,实同属革命阵营。2.“革”谁的“命”? 革的当然是清廷的命,是专制的命——革命

派的政治诉求很明确。“革命打断了改革” ?朝廷的日式开明专制

立宪派的英式君主立宪

革命党的美式民主共和3.如何“革”命——辛亥革命从何处来? 革命是晚清时期内在的要求,是从觉醒-维新-国变到革命的漫长的过程。重要的是,须将辛亥革命放在更广阔的时代背景下考察。 1.革命党的政治诉求是共和立宪,立宪派的政治诉求是君主立宪,二者都倡导民权反对传统君主专制,故而都是革命。2.革命并没有打断了改革。3.革命是晚清时期内在的要求,是从觉醒-维新-国变到革命的漫长的过程。历史的沉思 按照目前情况,中国是不适宜于有一个像美利坚共和国那样完全不同的、新形式的政府的。中国人民的气质和环境将需要至少30年的变异和同化,才能使他们适合于建立共和国……

——《严复集》 一个高中生的困惑袁世凯是“好人”还是“坏人”?

41天——武汉三镇保卫战坚持41天,迎来全国十余个省区的独立。

80天——从武昌首义到中华民国建立仅用80天。

123天——从起义爆发到清帝退位历时仅123天。 武昌起义事出“偶然”,为何又能发展如此迅猛? 图说历史1895年1900年1901年俄罗斯,自北方,包我三面;

英吉利,假通商,毒计中藏。 法兰西,占广州,窥伺黔桂;

德意志,胶州领,虎视东方。 新日本,取台湾,再图福建;

美利坚,也想要,割土分疆。

这中国,哪一点,我还有份?

这朝廷,原是个,名存实亡。

----陈天华《猛回头》

一、革命前——暗潮涌动1、必要性:国内:甲午中日战争后,民族危机不断加深。2 、可能性:

经济基础;阶级基础;思想基础;

组织基础;军事基础;有利时机;国际:二十世纪以来,民族民主革命成为潮流。一、革命前——暗潮涌动2、可能性:

经济基础—

阶级基础—

思想基础—

组织基础—

军事基础—

有利时机—民族资本主义的初步发展。 民族资产阶级力量发展壮大。资产阶级民主革命思想的传播。资产阶级革命团体和政党的建立革命党人发动的一系列武装起义。四川保路运动使武汉兵力空虚。 “师事成矣(老师确实取得了成功),而风气则大辟蹊径(却改变了风气)。师一胜而天下靡然从之,恐非数百年不能改此局面。一统既久,剖分之象盖已滥觞(分裂割据之象已经初露端倪),虽人事,亦天意而已!”

赵烈文 同治六年六月二十三日 第一根? 最传统的稻草 起义:一次次冲击帝国大坝 第二根? 最沉重的稻草 保路运动:一百年前的铁路之争 第三根? 最有力的稻草 士绅联盟:再见!朝廷! 第四根? 最火爆的稻草 武昌首义:奠定民国新基 第八根? 最平静的稻草 江苏:竹竿挑瓦,和平革命

第十根? 最关键的稻草 袁世凯:从能臣到枭雄另眼看历史革命党会党暗杀起义

士绅立宪派请愿游行

地方实力派骑墙旁观

满清宗社党乌龙冒失 一场席卷全国的低烈度革命就这样开始了。武昌起义后全国形势北京★武昌武昌起义后全国

十几个个省宣布独立 从武昌起义到苏州独立的26天中,只有6省宣布独立,而11月5号苏州独立后,4天之内宣布独立的省份就达到了14个。苏州书院巷20号江苏巡抚衙门旧址苏州光复苏人福

全靠程都督二、革命中——风起云涌1911年12月25日,孙中山回到上海。 1912年1月1日上午,孙中山从上海启程赴南京任职。二、革命中——风起云涌 1912年1月1日晚11点,孙中山宣誓就职。二、革命中——风起云涌 1912年2月12日,宣统帝退位,清朝覆灭 。 二、革命中——风起云涌 3月10日,袁世凯在北京就任中华民国临时大总统。二、革命中——风起云涌 1912年3月11日,孙中山颁布了临时参议院制定的《中华民国临时约法》。第一章“总纲”:“中华民国之主权属于国民全体”;

第二章“人民”:“中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别”;人民得享有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、通信、信仰等自由。

第三章“参议院:“中华民国之立法权,以参议院行之”

第四章“临时大总统副总统”:“临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律”;

第五章“国务员”:“国务员辅佐临时大总统,负其责任”;“国务员于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之。”;《中华民国临时约法》节选材料一 : 余游欧美,深究其政治、法律之得失,知选举之弊。而中国相传考试之制、纠察之制,实有其精义,足以济欧美法律、政治之穷。故主张以考试、纠察二权,与立法、司法、行政之权并立,合为五权宪法;更采直接民权之制,以现主权在民之实。

-----孙中山《中国革命史》 材料二:“宪法之制定,有二要义焉:一曰,宪法者非因一人而定,乃因一国而定也。二曰,宪法者因一时而定乃因永久而定也。” ----王宠惠清政府被迫重用帝国主义列强支持 军事进攻

政治欺骗

军事威胁外交孤立经济封锁革命党人立宪派和旧官僚施压妥协退让逼宫辛亥革命期间各方力量的关系二、革命中——风起云涌 革命派缔造了民国的基石,袁世凯得到了民国的名器,这是当时中国社会选择的结果。但前者并不甘心于这一种结果,后者并不满足于这种结果,于是,开始于清末的民主和专制之争注定在新的历史条件下展开新的肉搏。

——陈旭麓《近代中国的新陈代谢》三、革命后——得失参半 “这一天,有三种算法。在那些北京或天津卫的本分商民口里,帐簿中,皇历上,今天还是宣统三年辛亥十一月十二日;那些剪掉了辫子的留学生,那些潜伏在租界里的革命党,他们更喜欢将今天写成黄帝纪元四千六百零九年十一月十二日;不过他们应当也收到了南方的决定,这是西历的1911年12月31日,是中华民国成立的前一天,是满清入主中国的最后一日。”

----杨早《民国了》 结束了君主专制政体,

确立了民主共和政体 促进了民族资本主义经济

快速发展使民主共和观念逐渐深入人心推动了服饰和生活习俗的

变化政治民主化经济工业化思想理性化生活文明化“辛亥革命是中国五千年历史上的重大事件。这个事件的意义是结束了两千年帝制,赶跑了皇帝,建立了共和,是全面现代化的起点”。

——马勇《1911年中国大革命》 天子已退位,清朝统治不复存在,世界上最古老的君主国已经正式成为一个共和国。历史上很少见到如此惊人的革命,或许可以说,从来没有过一次规模相等的、在各个阶段中流血这样少的革命。革命的最后阶段是否已经达到目的,这是未来的秘密。

——伦敦《泰晤士报》社论 据当时南京的外国人说:“此地的下层人士通常谈到孙文博士认为是新皇帝,他们不了解总统这个专有名词,认为它不过是更高头衔的委婉说法罢了”。

我问一位传统的中国东方女士,什么时候中国母亲才会允许自己的女儿傍晚与大学男生们一同出游呢?她的回答像一道闪电震惊了我,“再过一百年”。

——《共和十年:〈纽约时报〉民初观察记》一个偶然的事件

却点燃了一场必然发生的革命;

一个并不成熟的新生力量

却一举推翻几千年的陈旧制度;

一个充满悲壮和矛盾的故事……四.掩卷反思反思:到底什么是“辛亥革命” ?1、谁“革”的“命”?

2、“革”谁的“命”?

3、如何 “革”命 ?

1、谁革的命?“革命派领导了辛亥革命” “革命” = “暴力革命”? “政治革命者,革专制而成立宪之谓也。无论为君主立宪,为共和立宪,皆谓之政治革命。苟不能得立宪,无论其朝廷及政府之基础生若何变动,而或因仍君主专制,或变为共和专制,皆不得谓之政治革命。”

———梁启超 革命党的政治诉求是共和立宪,立宪派的政治诉求是君主立宪,二者都倡导民权反对传统君主专制,故而都是革命。 一种政治运动“革命”与否,取决于它的政治诉求当中,有没有变更政体、重造政治游戏规则的选项。如果有,它就是“革命”;如果没有,而仅限于在现有体制基础上修修补补,那么它就只是“改良”。以目的(政治诉求)划分了“革命”与“改良”之后,方才轮到用手段(暴力或者和平)来划分“有秩序的革命”与“无秩序的革命”。 结论一:主张暴力的革命党在武昌打响了第一枪;主张和平的立宪派促成了各省的易帜响应,革命党与立宪派的政治诉求,本质相同,都是“兴民权革专制”,实同属革命阵营。2.“革”谁的“命”? 革的当然是清廷的命,是专制的命——革命

派的政治诉求很明确。“革命打断了改革” ?朝廷的日式开明专制

立宪派的英式君主立宪

革命党的美式民主共和3.如何“革”命——辛亥革命从何处来? 革命是晚清时期内在的要求,是从觉醒-维新-国变到革命的漫长的过程。重要的是,须将辛亥革命放在更广阔的时代背景下考察。 1.革命党的政治诉求是共和立宪,立宪派的政治诉求是君主立宪,二者都倡导民权反对传统君主专制,故而都是革命。2.革命并没有打断了改革。3.革命是晚清时期内在的要求,是从觉醒-维新-国变到革命的漫长的过程。历史的沉思 按照目前情况,中国是不适宜于有一个像美利坚共和国那样完全不同的、新形式的政府的。中国人民的气质和环境将需要至少30年的变异和同化,才能使他们适合于建立共和国……

——《严复集》 一个高中生的困惑袁世凯是“好人”还是“坏人”?

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局