【期末复习】人民版高中历史必修3专题五现代中国的文化与科技测试题

文档属性

| 名称 | 【期末复习】人民版高中历史必修3专题五现代中国的文化与科技测试题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-01-14 18:47:44 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

必修三 专题五现代中国的文化与科技 测试题

一、单选题,共30题,建议时间40分钟。

1.1961年,周恩来在文艺工作座谈会和故事片创作会议上说:“文化部一位副部长到四川说,川剧落后。得罪了四川人。当时一位同志回答,落后不落后要由四川七千万人去回答、去决定。我看这位同志很勇敢,回答得好!人民喜闻乐见,你不喜欢,你算老几?”这表明( )

A.现代中国的文艺反映了现实生活

B.中国共产党实行“科教兴国”战略

C.文学创作受到“大跃进”的干扰

D.文艺应坚持为人民服务的方针

2.20世纪90年代,中共中央为实现我国社会主义现代化而作出的重大部署是( )

A.开展真理标准问题的大讨论

B.实施“科教兴国”的战略

C.启动了“希望工程”

D.提出“百花齐放、百家争鸣”的方针

3.山西省方山县有个圪叉咀村,村名源于那里七股八叉的山坡。这里由荒无人烟到如今已经建成一个绿树成荫、果实累累、丰衣足食、山川秀美的小天地。村里最好的房屋是学校,白天孩子们读书,晚上村民们学文化,形成学习型的小社会。该村的变化最能说明( )

A.要想富,先种树 B.要想富,先修路

C.中华民族的伟大复兴,必须优先发展教育D.村民们丰衣足食,衣食无忧

4.改革开放以来,中国的文学艺术界再次呈现出丰富多彩的繁荣局面,这主要得益于( )

A.“双百”方针的提出

B.文艺界清算“左”的错误

C.三个面向方针的指导

D.经济利益的驱动

5.邓小平呼吁“一定要在党内造成一种空气:尊重知识,尊重人才……要经过严格考试,把最优秀的人集中在重点中学和大学。”1977年底,政府落实这一呼吁的举措是( )

A.恢复中断的全国统一高考招生制度 B.颁布《中华人民共和国义务教育法》

C.颁布《中国教育改革和发展纲要》 D.提出“科教兴国战略”的重要思想

6.“文革”时期,我国科技工作者排除错误路线的干扰,坚持科学探索,取得的成就包括( )

①第一颗原子弹试爆成功

②培育出世界上第一个杂交水稻品种

③“银河-I号”巨型计算机诞生

④第一颗人造地球卫星发射成功

A.②④ B.①②③ C.②③ D.③④

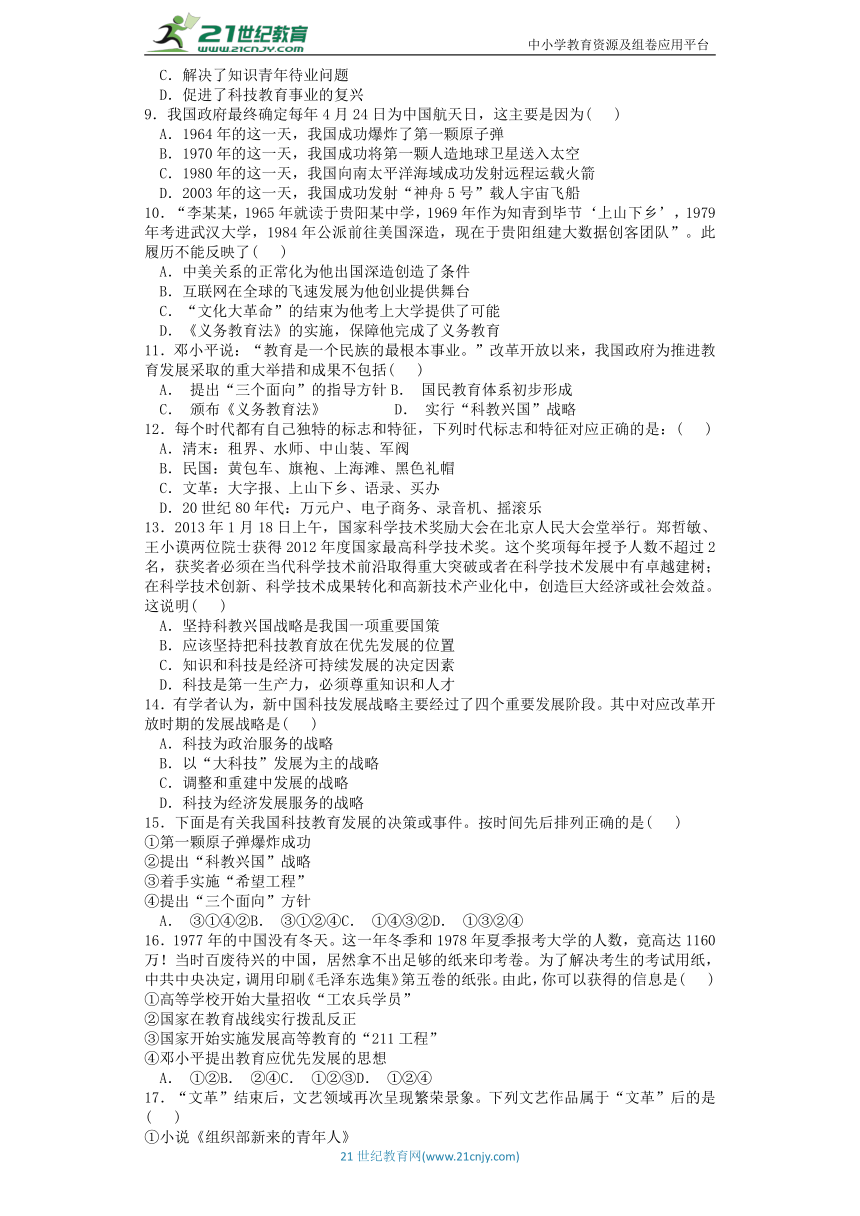

7.1999年9月18日,党中央、国务院、中央军委隆重表彰几十年来为我国“两弹一星”事业做出突出贡献的23位科技专家,并授予他们“两弹一星”功勋奖章。据下表有关他们受教育的分析数据可得出( )

A.国外高等教育优于国内B.中国留学生受世界青睞

C.多种教育渠道孕育人才D.科教兴国战略喜结硕果

8.1977年12月10日前后,各省区市先后举行了高考,有570万青年穿着厚厚的冬衣走进了他们陌生而又备感亲切的考场,构成我国高校招生历史上绝无仅有的独特景观。这一制度的实行( )

A.有利于党的工作重心转移

B.完全满足了建设人才需要

C.解决了知识青年待业问题

D.促进了科技教育事业的复兴

9.我国政府最终确定每年4月24日为中国航天日,这主要是因为( )

A.1964年的这一天,我国成功爆炸了第一颗原子弹

B.1970年的这一天,我国成功将第一颗人造地球卫星送入太空

C.1980年的这一天,我国向南太平洋海域成功发射远程运载火箭

D.2003年的这一天,我国成功发射“神舟5号”载人宇宙飞船

10.“李某某,1965年就读于贵阳某中学,1969年作为知青到毕节‘上山下乡’,1979年考进武汉大学,1984年公派前往美国深造,现在于贵阳组建大数据创客团队”。此履历不能反映了( )

A.中美关系的正常化为他出国深造创造了条件

B.互联网在全球的飞速发展为他创业提供舞台

C.“文化大革命”的结束为他考上大学提供了可能

D.《义务教育法》的实施,保障他完成了义务教育

11.邓小平说:“教育是一个民族的最根本事业。”改革开放以来,我国政府为推进教育发展采取的重大举措和成果不包括( )

A. 提出“三个面向”的指导方针B. 国民教育体系初步形成

C. 颁布《义务教育法》 D. 实行“科教兴国”战略

12.每个时代都有自己独特的标志和特征,下列时代标志和特征对应正确的是:( )

A.清末:租界、水师、中山装、军阀

B.民国:黄包车、旗袍、上海滩、黑色礼帽

C.文革:大字报、上山下乡、语录、买办

D.20世纪80年代:万元户、电子商务、录音机、摇滚乐

13.2013年1月18日上午,国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂举行。郑哲敏、王小谟两位院士获得2012年度国家最高科学技术奖。这个奖项每年授予人数不超过2名,获奖者必须在当代科学技术前沿取得重大突破或者在科学技术发展中有卓越建树;在科学技术创新、科学技术成果转化和高新技术产业化中,创造巨大经济或社会效益。这说明( )

A.坚持科教兴国战略是我国一项重要国策

B.应该坚持把科技教育放在优先发展的位置

C.知识和科技是经济可持续发展的决定因素

D.科技是第一生产力,必须尊重知识和人才

14.有学者认为,新中国科技发展战略主要经过了四个重要发展阶段。其中对应改革开放时期的发展战略是( )

A.科技为政治服务的战略

B.以“大科技”发展为主的战略

C.调整和重建中发展的战略

D.科技为经济发展服务的战略

15.下面是有关我国科技教育发展的决策或事件。按时间先后排列正确的是( )

①第一颗原子弹爆炸成功

②提出“科教兴国”战略

③着手实施“希望工程”

④提出“三个面向”方针

A. ③①④②B. ③①②④C. ①④③②D. ①③②④

16.1977年的中国没有冬天。这一年冬季和1978年夏季报考大学的人数,竟高达1160万!当时百废待兴的中国,居然拿不出足够的纸来印考卷。为了解决考生的考试用纸,中共中央决定,调用印刷《毛泽东选集》第五卷的纸张。由此,你可以获得的信息是( )

①高等学校开始大量招收“工农兵学员”

②国家在教育战线实行拨乱反正

③国家开始实施发展高等教育的“211工程”

④邓小平提出教育应优先发展的思想

A. ①②B. ②④C. ①②③D. ①②④

17.“文革”结束后,文艺领域再次呈现繁荣景象。下列文艺作品属于“文革”后的是( )

①小说《组织部新来的青年人》

②电影《建国大业》

③京剧《智取威虎山》

④电影《被爱情遗忘的角落》

⑤寓言诗《蝉的歌》

A.①②③ B.②④ C.④⑤ D.③④⑤

18.全面建设社会主义时期提出的“百家争鸣”与春秋战国时期的“百家争鸣”相比,从争论内容上看,最主要的不同点是( )

A.前者侧重于文学艺术,后者侧重于政治主张

B.前者侧重于科学研究,后者侧重于文学艺术

C.前者侧重于政治运动,后者侧重于思想文化

D.前者侧重于科学和学术研究,后者侧重于政治主张

19.下列科技成就中,在世界范围内中国最先取得成功的是( )

A.原子弹爆炸 B.氢弹爆炸 C.人造卫星发射 D.杂交水稻培育

20.某电讯报导:对中国来说,不依靠苏联而依靠自己的力量取得成功具有重要意义。不仅如此,还具有这样重要的意义,即向迄今由美、英、苏、法四国组成的垄断体制打进了一个楔子,进一步提高了中国的发言权。该电讯评论的消息可能是( )

A.“神舟五号”发射成功 B.第一颗原子弹爆炸成功

C.中近程导弹实验成功 D.银河I号计算机研制成功

21.中国第一个原子弹爆炸成功让美国感到“心理上的影响是巨大的”。美国认为,一个非白人的国家第一次打开了军事技术中的一些最深奥的秘密,中国人已插足于一个过去只有西方民族才能进入的领域。材料说明中国原子弹爆炸成功( )

A. 得到了美国大力援助 B. 打破了美国单极世界

C. 实践了“科教兴国”战略 D. 扩大了中国的国际影响

22.2000—2009年间,中国高校招生规模已由26万人上升到639.5万人,年平均增长率达12.6%。从而基本上实现了高等教育的大众化。对此认识正确的是( )

A.是对市场经济体制发展的回应

B.多样化办学推动高校的普及

C.满足了经济发展对人才的需要

D.体现了“双百”方针的发展

23.新中国成立以来,在国防科学技术领域取得了重大成就。下列成就不属于这一领域的是( )

A.1964年第一颗原子弹试爆成功

B.1967年第一颗氢弹试爆成功

C.1970年“长征1号”运载火箭将“东方红一号”送入预定轨道

D.1973年,袁降平培育出世界上第一个杂交水稻品种

24.联合国教科文组织提出“识字是终身学习的关键,……更是最基本的人权。”我国高度重视此项人权并基本扫除青壮年文盲之时( )

A. “向科技进军”热潮兴起B. 中国首次合成结晶牛胰岛素

C. 第一颗人造卫星刚刚上天D. 《义务教育法》已经颁布

25.20世纪50年代初期,史料考订派从史学界的主流地位一步步被推向“边缘”,唯物史学派成为主流。这种现象的出现说明( )

A.“双百”方针的贯彻受到严重干扰和破坏

B.新中国政权压制学术思想流派的发展

C.史料考订派理论缺失是它“边缘化”的主因

D.建国初期意识形态领域的斗争受政治局势影响

26.“学生也是这样,以学为主,兼学别样,即不但学文,也要学工、学农、学军,也要批判资产阶级。”上述教育发展的指示最有可能出现在( )

A. 社会主义过渡时期B. 社会主义改造时期

C. 社会主义建设时期D. 文化大革命时期

27.据统计,我国科技人员总数1860万人,排在世界前列,但每百万人口中从事研究和开发的科学家、工程师不足500人,与印度、巴西等主要发展中国家相差无几,而韩国、新加坡均在1000人以上,美、日、英、德均在2000人以上。这突出了( )

A.人口计划生育工作的必要性B.科教兴国战略实施的迫切性

C.义务教育制度普及的必然性D.对外开放政策深化的重要性

28.科技创新与国计民生问题密切相关,以下表述有错误的一项是( )

A.1964年,中国第一颗原子弹爆炸成功,标志着我国国防现代化进入新阶段

B.1970年,“东方红一号”人造卫星升空,标志我国开始进入航空时代

C.“两弹一星”提高了中国的国际地位,扩大了国际影响

D.“南优二号”杂交水稻的培育,有助于解决未来世界性饥饿问题

29.已步入壮年的考生这样自勉也是自嘲:“一颗红心两个准备,考上了感谢邓小平,考不上批判‘四人帮’。”出现这一情景源于( )

A. 双百方针的提出B. 高考制度的恢复C. 改革开放的实行D. 科教兴国的实施

30.1988年9月邓小平在《科学技术是第一生产力》一文中指出:“从长远看,要注意教育和科学技术。最近,我见胡萨克时谈到,马克思讲过科学技术是生产力,这是非常正确的,现在看来这样说可能不够,恐怕是第一生产力。将来农业问题的出路,最终要由生物工程来解决,要靠尖端技术”。对此理解正确的是( )

A.科技发展最终要靠生物工程技术B.启发袁隆平成功选育“南优二号”

C.促成全面发展教育方针的制定 D.对“科教兴国”战略有重要影响

二、非选择题

31.十九大报告指出“建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程,必须把教育事业放在优先位置,深化教育改革,加快教育现代化,办好人民满意的教育。”请阅读下列材料,回答问题

材料一 尽管在西方强大的压力下洋务派的人才观有所改变,但在洋务派看来,中国的文物制度是西方不能望其项背的,中国的纲常名教是安身立命的根本。因此,“中道西器”、“变器不变道”,是洋务学堂对于新型人才的基本定位。

——《洋务运动对21世纪中国现代化事业的启示》

(1)材料一中洋务运动的人才观反映了洋务运动哪一指导思想?这一运动对近代中国社会发展有何重要影响?

材料二 实施素质教育就是全面贯彻党的教育方针,以提高国民素质为根本宗旨,以培养学生的创新能力和实践能力为重点,造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

——《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》

(2)据材料二,归纳中国深化教育改革的目的。请结合所学指出社会主义建设新时期党和政府为发展教育采取的重大举措。

材料三 同治十一年(1872年)至光绪元年(1875年),按照计划先后派遣4批幼童赴美留学。其中最幼者10岁,最长者16岁,平均年龄12岁。在120名幼童中,绝大多数是从广东、江浙等地选拔出来的。……在120名学生中,专修法律的约占1/3,专修路矿工机等工科者约占2/3。

——张岂之等主编《中国历史·晚清民国卷》

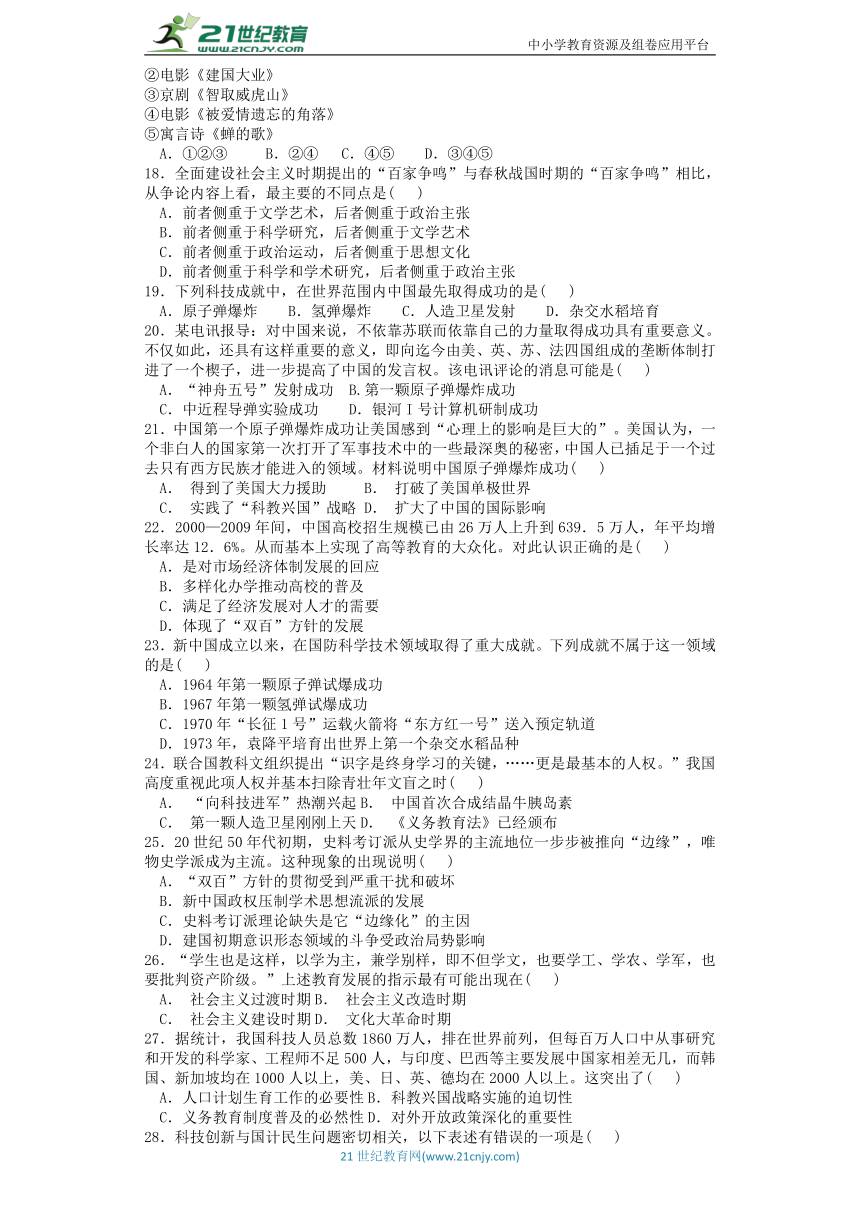

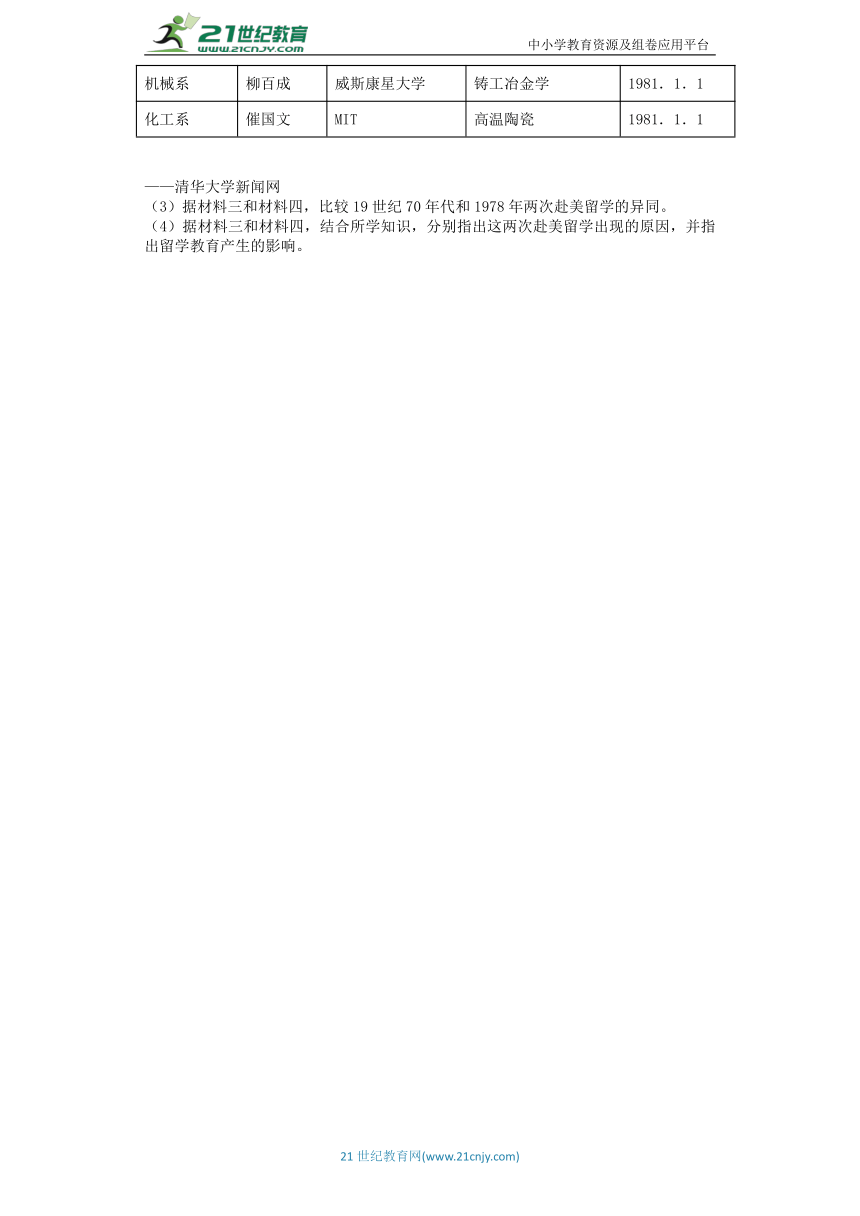

材料四 1978年12月26日,新中国向美国的大学和研究机构派出了第一批52名中青年学者留学生。他们是从当年14717名报名参加留学生选拔考试的人中遴选出来的。1981年底,清华大学首批派出的赴美留学学者全部归来,校方欣喜万分,将9位学者的留学简况制表记录,以志来者:

1978年清华大学第一批赴美留学人员情况

系别 姓名 派往学校 所学专业 回国时间

化工系 曹小平 伯克利加州大学 理论固体物理 1981.4.11

无线电系 彭吉虎 圣地亚哥加州大学 波导光学 1981.1.3

工程物理系 张育曼 伯克利加州大学 反应堆物理计算 1981.10.19

工程物理系 赵南明 伯克利加州大学 生物物理 1981.4.14

计算机系 郑衍衡 普度大学 平行处理及多机系统 1981.3.6

自动化系 李衍达 MIT 地震波的信息处理 1981.4.11

水利系 张楚汉 伯克利加州大学 坝工抗震 1981.6.1

机械系 柳百成 威斯康星大学 铸工冶金学 1981.1.1

化工系 催国文 MIT 高温陶瓷 1981.1.1

——清华大学新闻网

(3)据材料三和材料四,比较19世纪70年代和1978年两次赴美留学的异同。

(4)据材料三和材料四,结合所学知识,分别指出这两次赴美留学出现的原因,并指出留学教育产生的影响。

参考答案

1.D

【解析】

【详解】

由材料“落后不落后要由四川七千万人去回答、去决定”“人民喜闻乐见,你不喜欢,你算老几”,可知周恩来认为文艺应满足人民的需要,这体现了文艺应坚持为人民服务的方针,故选D;A与材料的信息无关,排除;“科教兴国”战略提出于1995年,排除B;“大跃进”出现于1958年,且主要体现在经济建设方面,与材料主旨无关,排除C。

2.B

【解析】

【详解】

从材料“20世纪90年代”并结合所学知识可知,20世纪90年代中共中央为实现我国社会主义现代化,实施“科教兴国”的战略,故B项正确;A项是1978年,排除;C项是1989年开始实施的,排除;D项是1956年提出的,排除。

3.C

【解析】

【详解】

由材料“白天孩子们读书,晚上村民们学文化,形成学习型的小社会”可知该村的变化得益于教育的发展,故C正确;材料未体现先种树或者先修路导致富裕,故AB错误;村民们丰衣足食,衣食无忧是变化的结果,与题意不符,故D错误。

4.B

【解析】

【详解】

“双百”方针是1956年提出的,与材料时间不吻合,故排除A。文艺界清算“左”的错误有助于文艺界的拨乱反正,是“呈现出丰富多彩的繁荣局面”的主要原因,故选B。“三个面向方针”是邓小平提出的关于教育方面的指导方针,与材料无关,故排除C。经济利益的驱动只是原因之一,不是主要原因,故排除D。

5.A

【解析】

【详解】

1977年国务院批转了教育部《关于1977年高等学校招生工作的意见》,中断十年的高考制度恢复。故答案为A项。颁布《中华人民共和国义务教育法》是在1986年,排除B项;颁布《中国教育改革和发展纲要》是在1993年,排除C项;提出“科教兴国战略”的重要思想是在1995年,排除D项。

6.A

【解析】

【详解】

“文革”时期为1966-1976年。1964年,我国第一颗原子弹试爆成功;1970年,第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功;1973年,袁隆平选育出世界上第一个杂交水稻新品种——南优二号;1983年,巨型计算机“银河-Ⅰ号”研制成功。故A项正确,排除BCD三项。

7.C

【解析】

【详解】

根据材料可知,这些科技专家曾经有过“国内一流大学”、“海外留学”、“获得博士学位”等教育经历,体现了这些专家通过多种教育渠道获取知识,并且取得重大成就,C项正确。材料没有涉及国内外高等教育的比较,无法推断出国外高等教育优于国内,A项错误。材料没有涉及中国留学生受世界青睞,而是强调这些专家曾经接受多种教育渠道,B项错误。科教兴国战略提出于20世纪90年代,但这些专家曾经接受教育时,中国尚未提出该战略,D项错误。

8.D

【解析】

【详解】

党的工作重心转移是在十一届三中全会后,与题干时间不符,故A项错误;“满足了建设人才需要”和“解决了知识青年待业” 具有片面性,故BC两项不符合;根据题干材料可以知道,反映的是文革后高考制度的恢复,这有利于促进了科技教育事业的复兴,故D项正确。

9.B

【解析】

【详解】

根据题意和结合所学知识可知,我国成功爆炸第一颗原子弹是在1964年10月16日,原子弹属于核技术或原子能技术,A项错误。1970年4月24日,我国第一颗人造地球卫星上天,是我国航天航空技术的重大突破,B项正确。我国向南太平洋海域成功发射远程运载火箭是在1980年5月18日,故C项错误。我国成功发射“神舟五号”载人宇宙飞船是在2003年10月15日,D项错误。

【点睛】

识记现代中国科学技术发展的主要成就即可知道答案。

10.D

【解析】

【详解】

《中华人民共和国义务教育法》于1986年颁布实施,与材料信息无关,但符合题意,故答案为D项。“1984年公派前往美国深造”说明中美关系的正常化为他出国深造创造了条件;联系所学可知,互联网在全球的飞速发展为他创业提供了舞台;“1979年考进武汉大学”说明“文化大革命”的结束为他考上大学提供了可能。其他三项说法正确,但不符合题意,排除A、B、C项。

【点睛】

本题属于否定选择题(逆向选择题)。此类选择题通常要求选出与史实不符的选项。其特点是题干部分采用否定式的提示或限制,如用“不是”“无”“没有”“不正确”等词语,所以要特别注意逆向思维。解答此类题可采用逆推法,即根据题意,首先找出与题干意思相符的三个备选项,剩下的备选项就是题目要求的答案。解答此类题也可用正向思维或排除法。

11.B

【解析】

【详解】

根据材料和所学知识可知,1983年,邓小平同志为北京景山学校题词:“教育要面向现代化、面向世界、面向未来”,故A项正确,但与设问不符。1965年,中国教育事业初步形成了比较完整的国民教育体系,B项错误,符合设问。1986年制定实施《中华人民共和国义务教育法》,它是国家实行九年义务教育制度的根本大法,C项正确,但与设问不符。1995年,国家提出了科教兴国战略,实施科教兴国战略的重要环节是落实九年义务教育,关键是培养大批具有专业技能的人才,D项正确,但与设问不符。

【点睛】

熟悉新中国教育的相关内容,紧扣设问要求“我国政府为推进教育发展采取的重大举措和成果不包括”,逐一分析选项即可知道答案。

12.B

【解析】

【详解】

中山装、军阀是辛亥革命后的时代标志,不符合“清末”的时代限定,A排除;民国时期,传统与现代并存,黄包车、旗袍和黑色礼帽流行,上海滩是上海的另一种说法,故选B;买办是鸦片战争后中国的经济现象,不符合“文革”的时代特征,C排除;中国在1993年才有第一条互联网专线,电子商务是互联网时代的新事物,不符合“20世纪80年代”的时代特征,D排除。

13.D

【解析】

【详解】

根据材料“在科学技术创新、科学技术成果转化和高新技术产业化中,创造巨大经济或社会效益。”可知科学技术是第一生产力。材料“获奖者必须在当代科学技术前沿取得重大突破或者在科学技术发展中有卓越建树” 体现了人才在社会发展中的作用。故D项正确。ABC三项本身正确,但不是材料的中心,排除。

14.D

【解析】

【详解】

根据材料“改革开放时期”并结合所学知识可知,我国在改革开放时期的主要目标是发展经济并且提出了“科教兴国”战略,故D项符合题意;科技为政治服务的“战略”是1966 —1976年的战略,故A项排除;以"大科技"发展为主的战略是1956—1966年的战略,故B项排除;调整和重建中发展的时期是1949 —1955年的战略,故C项排除。

【点睛】

关键时间信息是“改革开放时期”。

15.C

【解析】

【详解】

根据所学知识可知,①是1964年,②是1995年,③是1989年,④是1983年,因此正确顺序是①④③②;所以答案选C。

16.B

【解析】

【详解】

根据材料“1977年”“报考大学”并结合所学知识可知,文革后,国家对教育工作进行拨乱反正,邓小平提出教育应优先发展的思想,故②④符合题意;高等学校开始大量招收“工农兵学员”是在1970年,且该项不符合材料,故①排除;国家开始实施发展高等教育“211工程”是在20世纪90年代,故③排除。所以答案选B。

【点睛】

“1977年”“报考大学”是解题的关键。

17.B

【解析】

【详解】

根据材料“‘文革’后”并结合所学知识可知,电影《建国大业》拍摄于建国60周年之际,亦属于“文革”后的作品,故②符合题意;电影《被爱情遗忘的角落》以爱情为题材,显然属于“文革”后的作品,故④符合题意;小说《组织部新来的青年人》、寓言诗《蝉的歌》都是“文革”前的作品,故①⑤排除;京剧《智取威虎山》是“文革”期间的作品,故③排除。所以答案选B。

【点睛】

“‘文革’后”是解题的关键时间信息。

18.D

【解析】

【详解】

全面建设社会主义时期提出的“百家争鸣”是指在学术研究上,而春秋战国时期的“百家争鸣”指的是对当时社会的急剧变化,诸子百家提出的则是治国主张,所以D符合题意;全面建设社会主义时期,在文学艺术方面是主张“百花齐放”,故A不符合史实;春秋战国时期的“百家争鸣”是关于政治方面的治国主张,故B不符合史实;C中对于前后两个“百家争鸣”的表述都不符合史实,所以排除。

【点睛】

概念学习和理解是历史考试中的一个重要环节,因为有些题目就是在偷换概念,考生如果不是很熟悉概念的内涵和外延,就很难做对,在考题选项设计中的偷换概念中导致理解失误而丢分。还有的题涉及的是几个概念的区分和准确理解,只有把握每个概念的具体含义才可以,这需要在平时的学习中就深入理解才能做对。所有的概念都需要放到特定的时空去理解,这一题的两个概念就需要结合所处的时代来理解。

19.D

【解析】

【详解】

1973年袁隆平选育出杂交水稻新品种——南优2号,这项杂交水稻培育技术是中国在世界范围内最先取得成功的科技成就。故答案为D项。其他三项均是中国向外国学习的结果,不是中国人“最先取得成功”的科技成就,排除A、B、C项。

20.B

【解析】

【详解】

从材料“不依靠苏联而依靠自己的力量取得成功”“迄今由美、英、苏、法四国组成的垄断体制打进了一个楔子”并结合所学知识可知,该电讯评论的是1964年10月16日,中国第一颗原子弹爆炸成功,故B项正确;于2003年10月15日神舟五号载人飞船发射成功标志着中国成为前苏联(俄罗斯)和美国之后的第三个将人类送上太空的国家,故A项排除;1964年,我国的中近程地地导弹试射获得成功,不符合“向迄今由美、英、苏、法四国组成的垄断体制打进了一个楔子”,故C项排除;1983年11月银河I号计算机研制成功,中国成了继美、日等国之后,能够独立设计和制造巨型机的国家,故D项排除。

【点睛】

“不依靠苏联而依靠自己的力量取得成功”“迄今由美、英、苏、法四国组成的垄断体制打进了一个楔子”是关键信息。

21.D

【解析】

【详解】

依据题干“中国人已插足于一个过去只有西方民族才能进人的领域”可知,中国原子弹爆炸成功打破帝国主义的核垄断,加强了中国的国防力量,有利于世界和平,扩大了中国的国际影响,故D正确;新中国成立初期美国对中国坚持敌对政策,故A错误;现在仍是“一超多强”局面,故B错误;“科教兴国”战略是在1995年提出的,中国原子弹爆炸成功是在1964年,故C错误。

22.A

【解析】

【详解】

根据材料“中国高校招生规模已由26万人上升到639.5万人”可知,随着市场经济体制改革的深入,社会对人才的需求不断扩大,故高校招生规模的扩大是对市场经济体制发展的回应,选A。材料没有体现“多样化办学”的信息,故排除B。C项“满足了”表述不科学,故排除C。“双百”方针是1956年提出的,其内容与材料无关,故排除D。

23.D

【解析】

【详解】

本题逆向选择题,考查新中国成立后国防科技成就。原子弹试爆成功是国防领域的成果,A选项不符合题意;氢弹试爆成功是国防领域的成果,B选项不符合题意;运载火箭和“东方红一号”人造地球卫星也是国防领域的重要科研成果,C选项不符合题意;杂交水稻培育成功缓解了粮食短缺问题,不是国防领域取得的成果,D选项符合题意。故符合题意的正确答案为D选项。

24.D

【解析】

【详解】

新中国成立后,人民获得了解放,1956年“向科技进军”热潮兴起,时间不符,排除A;中国首次合成结晶牛胰岛素是1965年,时间不符,排除B;1970年,我国第一颗人造卫星上天,排除C;改革开放以来,中国各类教育跨上了新台阶,基本普及了九年义务教育,基本扫除了青壮年文盲,故选D。

25.D

【解析】

【详解】

“双百”方针的贯彻受到严重干扰和破坏是文化大革命时期, 双百方针提出时间是1956年,时间不符,排除A;新中国政权并不一概压制学术思想流派的发展,排除B;史料考订派理论受到唯物史观的冲击是它“边缘化”的主因,排除C;建国初期,学术研究受到政治干扰,表明建国初期意识形态领域的斗争受政治局势影响,故选D。

26.D

【解析】

【详解】

文化大革命时期,阶级斗争成为社会生活主题,教育提倡学工、学农、学军,故D正确。过渡时期是以学习为主,A错误。社会主义改造时期不符合材料学习工、农和军主题,B错误。社会主义建设时期没有提出学习“工、农、军”思想,故C项错误。

【点睛】

现代中国的教育可归纳为“一、二、三、四”

(1)一个方针:全面发展的教育方针。

(2)两种制度:全日制与半工半读教育制度。

(3)三个阶段:新中国成立初期形成体系;“文化大革命”时期一片混乱;新时期蓬勃发展。

(4)四项决策:恢复高考、科教兴国、“三个面向”、义务教育。

27.B

【解析】

【详解】

由材料中我国和其他国家的工程师、科学家的人口比例差距大,结合所学知识可知我国迫切需要提高科研人员比例,体现了科教兴国战略的迫切性,故B正确;材料中虽然提及人口问题,但并未涉及人口计划生育工作,故A错误;材料讲的是科技人员,需要接受高等教育,而不是义务教育,故C错误;材料体现的是提高科技人员数量的紧迫性,未体现对外开放政策,故D错误。

【点睛】

本题考查我国教育事业的发展。改革开放后我国教育事业得到大力发展,根据我国的国情,为提高我国科技人员占全国人口的比例,邓小平提出教育应该优先发展的思想,国家把发展科技和教育事业放在现代化建设的首位,大量增加教育投入,实行“科教兴国”发展战略。

28.B

【解析】

【详解】

根据所学知识可知,1970年“东方红一号”卫星发射成功,这是我国向太空发射的第一颗人造地球卫星,标志着太空技术发展到一个新的阶段,中国开始进入航天时代,故B项错误,符合题意;1964年,中国第一颗原子弹爆炸成功,标志着我国国防现代化进入新阶段,故A项正确,排除;“两弹一星”提高了中国的国际地位,扩大了国际影响,故C项正确,排除;“南优二号”杂交水稻的培育,有助于解决未来世界性饥饿问题,故D项正确,排除。

29.B

【解析】

【详解】

从材料“已步入壮年的考生”“考上了感谢邓小平”并结合所学知识可知,“文革”结束后,1977年恢复高考制度,故B项正确;“双百”方针是1956年提出的,不符合“考上了感谢邓小平”,故A项排除;材料反映的是高考制度的恢复,改革开放是1978年十一届三中全会提出的,排除;科教兴国是1995年提出,故D项排除。

【点睛】

关键信息是“已步入壮年的考生”“考上了感谢邓小平”。

30.D

【解析】

【详解】

从材料信息来看,邓小平重视科学技术在生产力发展中的作用,强调把发展科技和教育事业放在现代化建设的首位,对“科教兴国”战略有重要影响。故答案为D项。材料认为农业问题要由生物工程解决,而不是科技发展,排除A项;袁隆平选育“南优二号”是在1973年,全面发展教育方针的制定是在20世纪50年代,均与材料中的时间信息不符,排除B、C项。

31.(1)中体西用;迈出中国近代化第一步。

(2)培养社会主义公民;适应社会主义现代化建设的需要。提出“三个面向”的指导方针;实施“科教兴国”战略;普及九年制义务教育;完善教育法规。

(3)同:都是向美国学习;以科学技术为主;目的都是通过培养人才实现国家强大;都是国家推动的结果;留学生回国取得了较大成绩。

异:清政府组织的留学生以幼童为主,主新中国的留学生是中青年学者;清朝留学生以广东、江浙为主,而新中国没有明确地域划分;清朝赴美留学竞争不激烈,新中国的留学竞争激烈。

(4)原因:随着洋务运动的开展,为了培养科技、法律和翻译人才;西学东渐深入;民族危机、统治危机加剧。十一届三中全会后,我国坚持以经济建设为中心,实行改革开放;教育被摆到了优先发展的战略地位(政府重视);和平与发展成为时代主题。

影响:留学教育促进了中国教育的近代化,为现代化建设培养了大量人才;促进了中外交流,推动了各项事业的发展。

【解析】

【分析】

本题主要考查的是中国近代教育的发展。从洋务运动、新中国的教育等方面来分析。

【详解】

(1)从材料“中道西器”、“变器不变道”并结合所学知识可以分析出,洋务运动的人才观反映了洋务运动中体西用的指导思想;根据所学知识可以得出,洋务运动迈出中国近代化第一步。

(2)根据材料“造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人”并结合所学知识可以分析出中国深化教育改革的目的。根据所学知识可以从三个面向、科教兴国、九年制义务教育、完善教育法规等方面来分析出第二小问的答案。

(3)相同点,从材料中“同治十一年(1872年)至光绪元年(1875年),按照计划先后派遣4批幼童赴美留学”和材料中“1978年12月26日,新中国向美国的大学和研究机构派出了第一批52名中青年学者留学生”得出都是政府派遣,都派往美国学习。从材料“在120名学生中,专修法律的约占1/3,专修路矿工机等工科者约占2/3”、材料的图表可以出都侧重学习先进的科学技术,目的是通过发展科技增强国力,并且留学生回国后都取得了较大的成绩。不同点,根据材料可以看出年龄、来源等不同,根据材料中“他们是从当年14717名报名参加留学生选拔考试的人中遴选出来的”得出新中国的留学竞争激烈,而清政府时期竞争不激烈。

(4)第一小问原因,根据材料和所学知识可知,随着洋务运动的开展,当时的留学主要是为了培养科技、法律和翻译人才,目的是维护清政府的统治,十一届三中全会后,我国坚持以经济建设为中心,实行改革开放,我国重视教育,重视人才的培养;第二小问影响,根据所学可以从教育的近代化、人才的培养等方面分析出答案。

试卷第1页,总3页

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录