2018年秋沪科八上物理《打开物理世界的大门》测试卷(解析版)

文档属性

| 名称 | 2018年秋沪科八上物理《打开物理世界的大门》测试卷(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 252.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2019-01-17 19:50:24 | ||

图片预览

文档简介

2018年秋沪科八上物理《打开物理世界的大门》测试卷

一.选择题(共10小题)

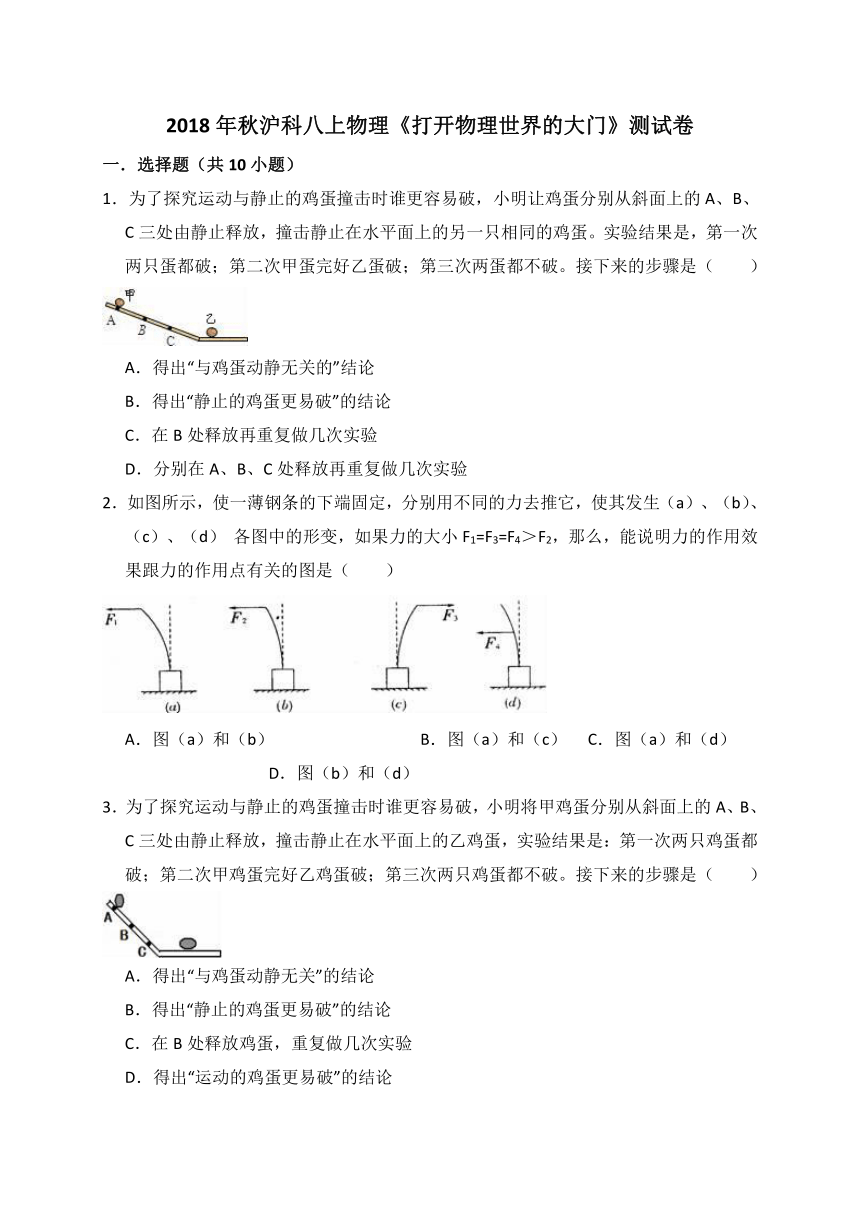

1.为了探究运动与静止的鸡蛋撞击时谁更容易破,小明让鸡蛋分别从斜面上的A、B、C三处由静止释放,撞击静止在水平面上的另一只相同的鸡蛋。实验结果是,第一次两只蛋都破;第二次甲蛋完好乙蛋破;第三次两蛋都不破。接下来的步骤是( )

A.得出“与鸡蛋动静无关的”结论

B.得出“静止的鸡蛋更易破”的结论

C.在B处释放再重复做几次实验

D.分别在A、B、C处释放再重复做几次实验

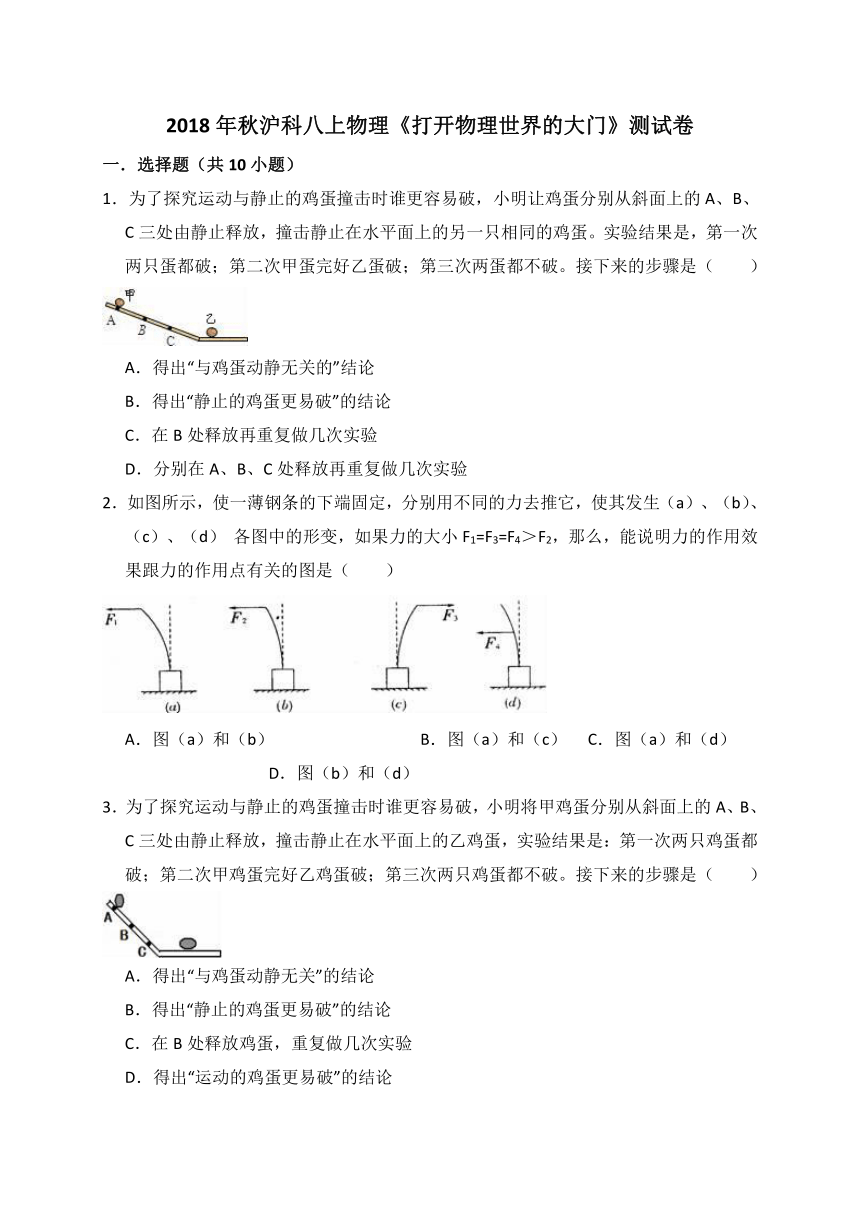

2.如图所示,使一薄钢条的下端固定,分别用不同的力去推它,使其发生(a)、(b)、(c)、(d) 各图中的形变,如果力的大小F1=F3=F4>F2,那么,能说明力的作用效果跟力的作用点有关的图是( )

A.图(a)和(b) B.图(a)和(c) C.图(a)和(d) D.图(b)和(d)

3.为了探究运动与静止的鸡蛋撞击时谁更容易破,小明将甲鸡蛋分别从斜面上的A、B、C三处由静止释放,撞击静止在水平面上的乙鸡蛋,实验结果是:第一次两只鸡蛋都破;第二次甲鸡蛋完好乙鸡蛋破;第三次两只鸡蛋都不破。接下来的步骤是( )

A.得出“与鸡蛋动静无关”的结论

B.得出“静止的鸡蛋更易破”的结论

C.在B处释放鸡蛋,重复做几次实验

D.得出“运动的鸡蛋更易破”的结论

4.用滴管从瓶中吸取酒精,滴在手上,感觉凉凉的,小明就这一现象产生的原因,提出了两种猜想,猜想1:酒精的温度低于手的温度;猜想2:酒精蒸发时吸热,有致冷作用。随后,他在烧杯中倒入适量酒精,用相同的温度计分别测量手的温度t1和烧杯中酒精的温度t2,并重复多次,均发现t1>t2,由此,( )

A.只能验证猜想1

B.只能验证猜想2

C.既能验证猜想1,也能验证猜想2

D.既不能验证猜想1,也不能验证猜想2

5.有些物理量的大小不易直接观测,但它变化时引起其它量的变化却容易直接观测,用易观测的量显示不易观测的量是研究物理问题的一种方法,例如:发声的音叉的振动可以通过激起水花来体现。以下实例中采用的研究方法与上述方法相同的是( )

A.研究光现象时,引入光线用来描述光的传播路径和方向

B.研究熔化现象时,比较冰、蜂蜡的熔化特点

C.研究平面镜成像时,为了比较像与物体的大小,选用两只相同的蜡烛

D.液体温度计利用液柱长度的变化来显示温度高低

6.有些物理量的大小不易直接观测,但它变化时引起其他量的变化却容易直接观测,用易观测的量显示不易观测的量是研究物理问题的一种方法。例如:发声的音叉的振动可以通过激起水花来体现。以下实例中采用的研究方法与上述方法相同的是( )

A.液体温度计利用液柱长度的变化来显示温度高低

B.引入光线用来描述光的传播路径和方向

C.研究平面镜成像时,为了比较像与物体的大小,选用两只相同的蜡烛

D.研究熔化现象时,比较冰、蜡烛的熔化特点

7.下列用科学方法的实例中,属于“逆向思考法”的是( )

A.用密度大的水银来测量大气压的值

B.利用重垂线来显示竖直方向

C.由增大压强的方法想到减小压强的方法

D.用力是示意图表示力的三要素

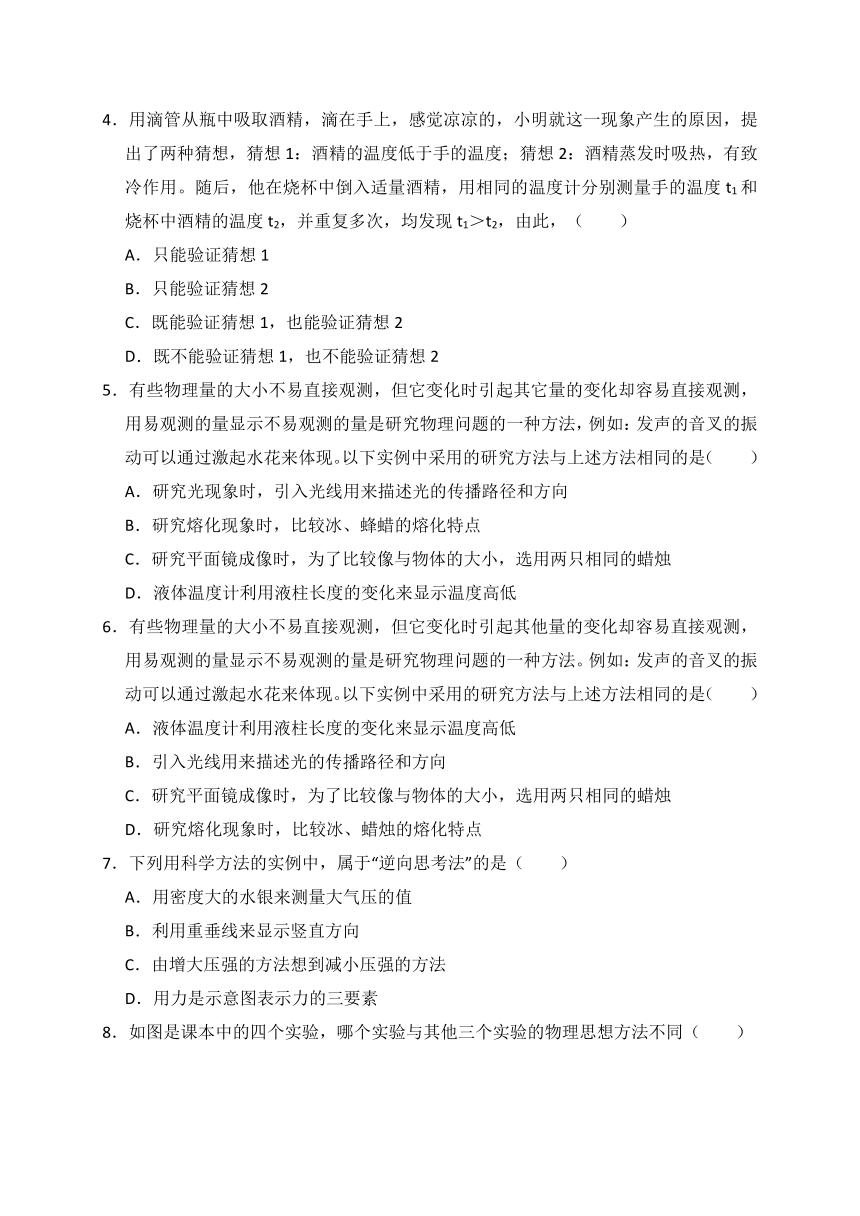

8.如图是课本中的四个实验,哪个实验与其他三个实验的物理思想方法不同( )

A.烛焰随着声音节奏晃动

B.电流周围存在磁场

C.水流使水轮机转动电流使灯泡发光

D.验证电磁波的存在

9.如图,小明到商店购买乒乓球时,将几只乒乓球从某高度处放手,观察反弹的高度,从中挑选反弹较高的乒乓球。小明的行为类似于科学探究中的( )

A.发现并提出问题 B.作出猜想和假设

C.观察实验、收集证据 D.交流合作、评价证据

10.下列选项中,有关物理学家和他的主要贡献相对应的是( )

A.帕斯卡﹣﹣最早测出了大气压值

B.牛顿﹣﹣浮力原理

C.阿基米德﹣﹣惯性定律

D.奥斯特﹣﹣电流的磁效应

二.填空题(共10小题)

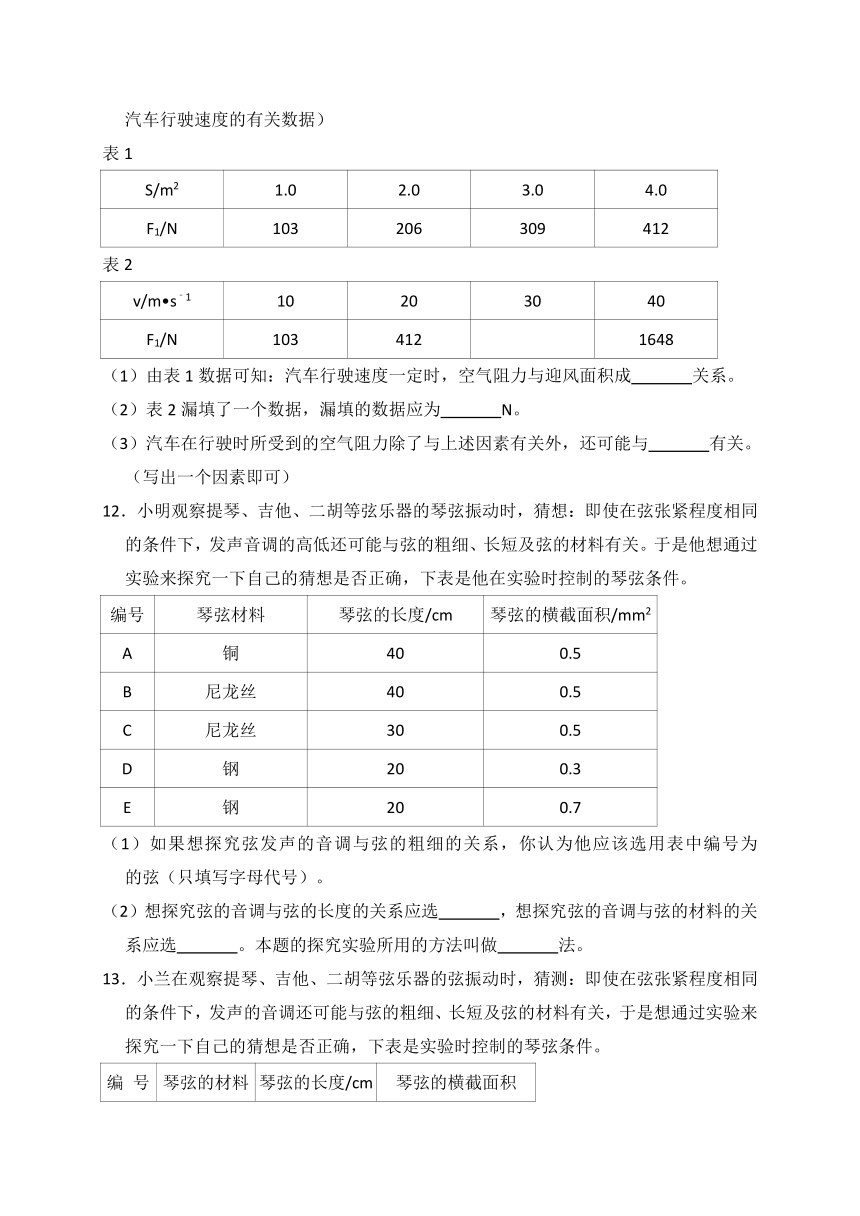

11.人们发现汽车在行驶中所受到的空气阻力F1与汽车迎风面积S和汽车行驶速度v有关,研究人员通过实验得到有关数据如下表所示。(表1为汽车行驶速度v=20m/s时空气阻力F1与迎风面积S的有关数据,表2为迎风面积S=4.0m2时空气阻力F1与汽车行驶速度的有关数据)

表1

S/m2 1.0 2.0 3.0 4.0

F1/N 103 206 309 412

表2

v/m?s﹣1 10 20 30 40

F1/N 103 412 1648

(1)由表1数据可知:汽车行驶速度一定时,空气阻力与迎风面积成 关系。

(2)表2漏填了一个数据,漏填的数据应为 N。

(3)汽车在行驶时所受到的空气阻力除了与上述因素有关外,还可能与 有关。(写出一个因素即可)

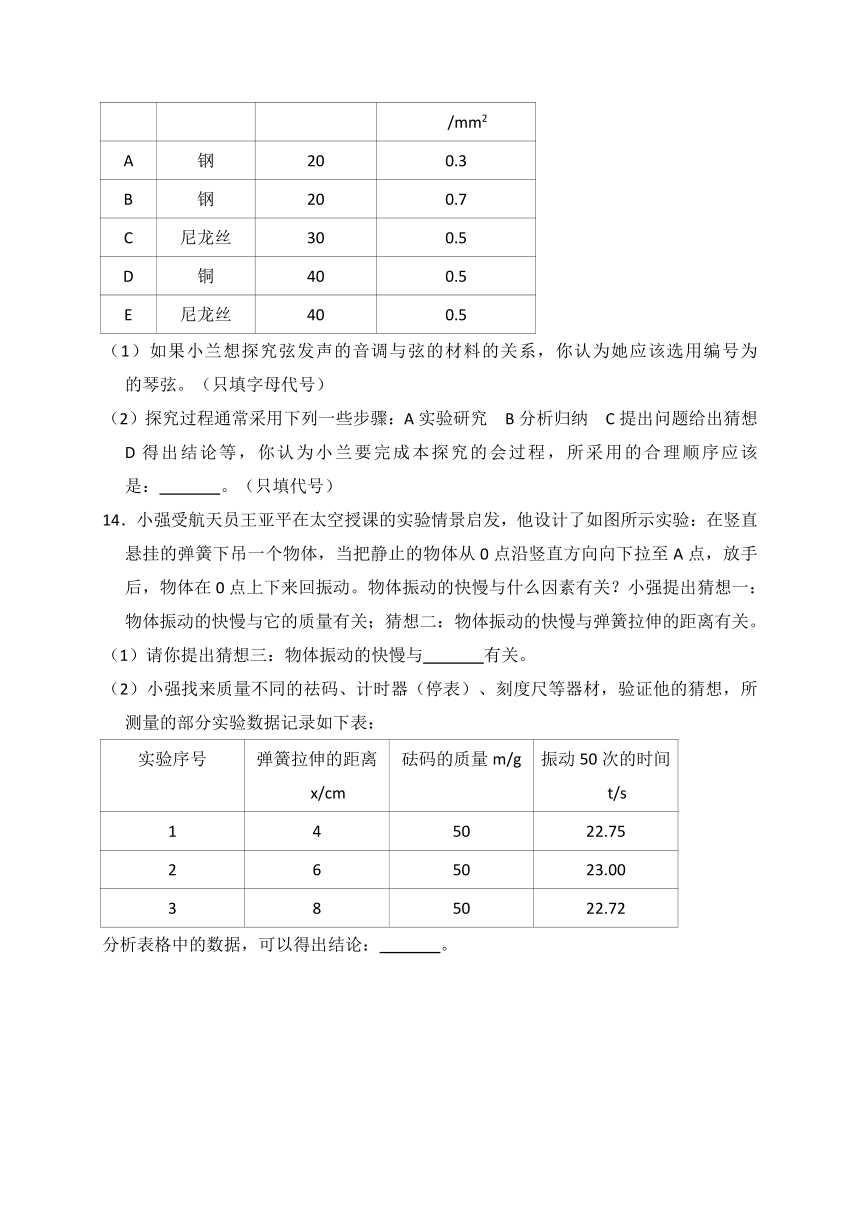

12.小明观察提琴、吉他、二胡等弦乐器的琴弦振动时,猜想:即使在弦张紧程度相同的条件下,发声音调的高低还可能与弦的粗细、长短及弦的材料有关。于是他想通过实验来探究一下自己的猜想是否正确,下表是他在实验时控制的琴弦条件。

编号 琴弦材料 琴弦的长度/cm 琴弦的横截面积/mm2

A 铜 40 0.5

B 尼龙丝 40 0.5

C 尼龙丝 30 0.5

D 钢 20 0.3

E 钢 20 0.7

(1)如果想探究弦发声的音调与弦的粗细的关系,你认为他应该选用表中编号为 的弦(只填写字母代号)。

(2)想探究弦的音调与弦的长度的关系应选 ,想探究弦的音调与弦的材料的关系应选 。本题的探究实验所用的方法叫做 法。

13.小兰在观察提琴、吉他、二胡等弦乐器的弦振动时,猜测:即使在弦张紧程度相同的条件下,发声的音调还可能与弦的粗细、长短及弦的材料有关,于是想通过实验来探究一下自己的猜想是否正确,下表是实验时控制的琴弦条件。

编 号 琴弦的材料 琴弦的长度/cm 琴弦的横截面积/mm2

A 钢 20 0.3

B 钢 20 0.7

C 尼龙丝 30 0.5

D 铜 40 0.5

E 尼龙丝 40 0.5

(1)如果小兰想探究弦发声的音调与弦的材料的关系,你认为她应该选用编号为 的琴弦。(只填字母代号)

(2)探究过程通常采用下列一些步骤:A实验研究 B分析归纳 C提出问题给出猜想 D得出结论等,你认为小兰要完成本探究的会过程,所采用的合理顺序应该是: 。(只填代号)

14.小强受航天员王亚平在太空授课的实验情景启发,他设计了如图所示实验:在竖直悬挂的弹簧下吊一个物体,当把静止的物体从0点沿竖直方向向下拉至A点,放手后,物体在0点上下来回振动。物体振动的快慢与什么因素有关?小强提出猜想一:物体振动的快慢与它的质量有关;猜想二:物体振动的快慢与弹簧拉伸的距离有关。

(1)请你提出猜想三:物体振动的快慢与 有关。

(2)小强找来质量不同的祛码、计时器(停表)、刻度尺等器材,验证他的猜想,所测量的部分实验数据记录如下表:

实验序号 弹簧拉伸的距离x/cm 砝码的质量m/g 振动50次的时间t/s

1 4 50 22.75

2 6 50 23.00

3 8 50 22.72

分析表格中的数据,可以得出结论: 。

15.在物理实验中,经常要进行多次测量,其目的有两个:①为了减小误差;②是为了寻找规律。在“测量小灯泡不同电压下的电功率”的实验中,多次测量的目的是 (选填“①”或“②”);在“用电压表和电流表测量导体的电阻”的实验中,多次测量的目的是 (选填“①”或“②”)。

16.小慧同学在桌子上放一些米粒,敲击桌面,她看不到桌子在振动,却听到 ,同时,看到米粒在 ,这说明桌子在 ,在物理学上经常用这种研究方法﹣﹣转化法,来研究物理问题。小慧同学想用此实验来探究的问题是 。

17.在学习初中物理时,我们经历了“①密度概念的形成;②惯性定律的获得;③速度概念的形成;④力的合成”等科学探究过程,其中主要运用“控制变量法”研究的是 与 。(选填编号)

18.根据“单位”推出对应的物理公式是常用的记忆方法,例如:速度单位是m/s(其中m是路程的单位。s是时间的单位).可以推出对应的公式为:v=.同样。根据热值的单位J/kg,就可以推出对应的公式为: ;根据比热容的单位J/(kg?℃),也可以推出对应的公式为: 。

19.每一次物理学的重大发现都会影响人类社会的进步和发展。 发现了万有引力定律,才有了今天的通讯卫星;继奥斯特发现了电流的磁效应之后 发现了电磁感应现象,从此进入了电气化时代。(以上各空填物理学家的名字)

20.物理学的每次重大发现都会影响人类社会的进步和发展。 发现了万有引力定律,才有了今天的通信卫星;继奥斯特发现了电流的磁效应之后, 发现了电磁感应现象,从此人类进入了电气化时代。(两空均填物理学家的名字)

三.解答题(共2小题)

21.为了研究物体在两个力作用情况下的运动状态与受力情况之间的关系,某小组同学利用两辆小车、光滑平直轨道、测力计、秒表、刻度尺等实验器材,做了如图所示的实验:用方向相反的两个水平拉力F1和F2拉着小车在光滑平直轨道上运动,用测力计测出F1和F2

的大小,用秒表、刻度尺等器材测出小车在不同时间内所通过的路程。(m小车1>m小车2)

次数 F1、F2大小 时间(S)路程/Cm 0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 F1=F2=10N(小车1) 路程/Cm 0 0 0 0 0 0

2 F1=F2=10N(小车1) 路程/Cm 0 2 4 6 8 10 12 14 16

3 F1=10N F2=5N(小车1) 路程/Cm 0 1 4 9 16 25 36 49 64

4 F1=20NF2=10N(小车1) 路程/Cm 0 2 8 18 32 50 72 98 128

5 F1=20NF2=10N(小车2) 路程/Cm 0 3 12 27 48 75 108 147 192

(1)分析实验一和实验二中的数据,可得出的初步结论是:当物体在水平方向受到一对平衡力作用时,物体的运动状态 (选填“改变”或“不变”).请你根据所归纳的结论,把实验一中的数据补完整。

(2)分析实验三或实验四中的数据,可得出的初步结论是:当物体在水平方向 时,物体的运动状态将发生改变。

(3)综合分析实验三和实验四,可得出的初步结论是:当物体受到共线、反向的两个差值不同的力作用时,在相同的时间内,物体运动状态改变的程度不同,且 。

(4)综合分析实验四和实验五,可得出的初步结论是:不同的物体在水平方向的受力情况相同时,在相同的时间内, 。

(5)某同学对后面四次实验进行综合分析以后,认为:“当物体受到力的作用时,物体就会运动”。你认为该同学的观点是 的(选填:A正确;B合理,但不完整;C错误)。

22.为比较水、空气对牛奶的冷却效果,探究小组的同学进行了如下实验:将装有等质量牛奶的两个瓶子,甲瓶放在水中,乙瓶放在空气中,其它条件均相同。实验时,他们每隔一定时间记录一次甲、乙瓶内温度计的示数,根据实验数据画出两瓶牛奶温度随时间变化的图象如图所示。

(1)通过本次实验中,你发现 的冷却效果更好;

(2)通过分析,还可发现,甲瓶中牛奶冷却快慢前后不一致,是越来越 ;

(3)物理学中我们用速度来表示物体运动的快慢。若请你用“冷却速度”来表示物体冷却快慢,“冷却速度”可以定义为:1千克物体, 叫做冷却速度。

(4)本实验运用的探究方法主要是 (填一种即可)。

2018年秋沪科八上物理《打开物理世界的大门》测试卷

参考答案与试题解析

一.选择题(共10小题)

1.为了探究运动与静止的鸡蛋撞击时谁更容易破,小明让鸡蛋分别从斜面上的A、B、C三处由静止释放,撞击静止在水平面上的另一只相同的鸡蛋。实验结果是,第一次两只蛋都破;第二次甲蛋完好乙蛋破;第三次两蛋都不破。接下来的步骤是( )

A.得出“与鸡蛋动静无关的”结论

B.得出“静止的鸡蛋更易破”的结论

C.在B处释放再重复做几次实验

D.分别在A、B、C处释放再重复做几次实验

【分析】一个实验结论的得出,应该建立在正确设计方案,大量实验的前提下,仅通过一次实验就得出鸡蛋容易破的原因,是片面的,有可能存在偶然性,应该多做几次实验,再根据现象总结结论。

【解答】解:经过简单的三次实验不能得出规律性的结论,而A处位置高,机械能较大,可能每次滚下两个鸡蛋都会破,比较不出正确结论,同理C处位置低,能量小,两个鸡蛋都不会破,所以应接下来应在B处释放再重复多次实验,才能得出结论。

故选:C。

【点评】物理规律应该在正确进行方案设计、大量实验的基础上总结得出,如果实验方案不合理、次数太少,容易出现以偏概全、极端、片面甚至错误的结论。

2.如图所示,使一薄钢条的下端固定,分别用不同的力去推它,使其发生(a)、(b)、(c)、(d) 各图中的形变,如果力的大小F1=F3=F4>F2,那么,能说明力的作用效果跟力的作用点有关的图是( )

A.图(a)和(b) B.图(a)和(c) C.图(a)和(d) D.图(b)和(d)

【分析】力的三要素有:力的大小、方向、作用点,它们都影响力的作用效果;要探究力的作用效果跟力的作用点有关,就应该控制力的方向、大小相同,而作用点的位置不同。

【解答】解:A.图(a)和(b),力的方向和作用点相同时,研究力的作用效果跟力的大小的关系,力越大钢条形变大,不符合题意;

B、图(a)和(c),力的大小和作用点相同时,研究力的作用效果跟力的方向的关系,力的方向不同,钢条的形变不同,不符合题意;

C、图(a)和(d),力的大小和力的方向相同时,研究力的作用效果跟力的作用点的关系,力的作用点不同,钢条的形变大小不同,符合题意;

D、图(b)和(d),力的方向相同时,力的大小不同,力的作用点不同,一个不变量,两个改变量,不能研究力的作用效果的影响因素,不符合题意。

故选:C。

【点评】本题考查控制变量法在探究影响力的作用效果的因素,要认真分析四图中的异同条件。

3.为了探究运动与静止的鸡蛋撞击时谁更容易破,小明将甲鸡蛋分别从斜面上的A、B、C三处由静止释放,撞击静止在水平面上的乙鸡蛋,实验结果是:第一次两只鸡蛋都破;第二次甲鸡蛋完好乙鸡蛋破;第三次两只鸡蛋都不破。接下来的步骤是( )

A.得出“与鸡蛋动静无关”的结论

B.得出“静止的鸡蛋更易破”的结论

C.在B处释放鸡蛋,重复做几次实验

D.得出“运动的鸡蛋更易破”的结论

【分析】一个实验结论的得出,应该建立在正确设计方案,大量实验的前提下,仅通过一次实验就得出鸡蛋容易破的原因,是片面的,有可能存在偶然性,应该多做几次实验,再根据现象总结结论。

【解答】解:

经过简单的三次实验不能得出规律性的结论,而A处位置高,机械能较大,可能每次滚下两个鸡蛋都会破,比较不出正确结论,同理C处位置低,能量小,两个鸡蛋都不会破,所以应接下来应在B处释放再重复多次实验,才能得出结论。

故选:C。

【点评】物理规律应该在正确进行方案设计、大量实验的基础上总结得出,如果实验方案不合理、次数太少,容易出现以偏概全、极端、片面甚至错误的结论。

4.用滴管从瓶中吸取酒精,滴在手上,感觉凉凉的,小明就这一现象产生的原因,提出了两种猜想,猜想1:酒精的温度低于手的温度;猜想2:酒精蒸发时吸热,有致冷作用。随后,他在烧杯中倒入适量酒精,用相同的温度计分别测量手的温度t1和烧杯中酒精的温度t2,并重复多次,均发现t1>t2,由此,( )

A.只能验证猜想1

B.只能验证猜想2

C.既能验证猜想1,也能验证猜想2

D.既不能验证猜想1,也不能验证猜想2

【分析】酒精比较容易蒸发,蒸发吸热,所以酒精有致冷作用。在分析过程中,若要验证猜想1,测酒精温度不能受酒精蒸发的影响;要验证猜想2,则不应受前者的影响,注意控制变量。

【解答】解:他只测量了手的温度和酒精的温度,只能验证猜想一,若要验证猜想二,可把温度计在酒精中蘸一下取出,观察温度计示数的变化,温度计示数降低,说明酒精蒸发吸热。

故选:A。

【点评】根据猜想,手臂感觉凉,可能有两个因素,所以在进行探究时注意控制变量法的应用,此题很容易出错误。

5.有些物理量的大小不易直接观测,但它变化时引起其它量的变化却容易直接观测,用易观测的量显示不易观测的量是研究物理问题的一种方法,例如:发声的音叉的振动可以通过激起水花来体现。以下实例中采用的研究方法与上述方法相同的是( )

A.研究光现象时,引入光线用来描述光的传播路径和方向

B.研究熔化现象时,比较冰、蜂蜡的熔化特点

C.研究平面镜成像时,为了比较像与物体的大小,选用两只相同的蜡烛

D.液体温度计利用液柱长度的变化来显示温度高低

【分析】物理学中对于一些看不见摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用一些非常直观的现象去认识或用易测量的物理量间接测量,这种研究问题的方法叫转换法。

【解答】解:

A、研究光现象时,引入光线用来描述光直线传播时规律,采用的是模型法。不符合题意;

B、研究非晶体的熔化特点时把它与晶体的熔化特点相比较,采用的是对比法。不符合题意;

C、了比较像与物体的大小,选用两只相同的蜡烛采用的是等效替代法,不符合题意;

D、液体温度计利用液柱长度的变化来显示温度高低,采用的是转换法。符合题意。

故选:D。

【点评】所谓“转换法”,主要是指在保证效果相同的前提下,将不可见、不易见的现象转换成可见、易见的现象;将陌生、复杂的问题转换成熟悉、简单的问题;将难以测量或测准的物理量转换为能够测量或测准的物理量的方法。

6.有些物理量的大小不易直接观测,但它变化时引起其他量的变化却容易直接观测,用易观测的量显示不易观测的量是研究物理问题的一种方法。例如:发声的音叉的振动可以通过激起水花来体现。以下实例中采用的研究方法与上述方法相同的是( )

A.液体温度计利用液柱长度的变化来显示温度高低

B.引入光线用来描述光的传播路径和方向

C.研究平面镜成像时,为了比较像与物体的大小,选用两只相同的蜡烛

D.研究熔化现象时,比较冰、蜡烛的熔化特点

【分析】物理学中对于一些看不见摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用一些非常直观的现象去认识或用易测量的物理量间接测量,这种研究问题的方法叫转换法。

【解答】解:

A、液体温度计利用液柱长度的变化来显示温度高低,采用的是转换法,故A符合题意;

B、研究光现象时,引入光线用来描述光直线传播时规律,采用的是模型法,故B不符合题意;

C、研究平面镜成像时,为了比较像与物体的大小,选用两支相同的蜡烛,采用的是等效替代法,故C不符合题意;

D、研究非晶体的熔化特点时把它与晶体的熔化特点相比较,采用的是对比法,故D不符合题意。

故选:A。

【点评】所谓“转换法”,主要是指在保证效果相同的前提下,将不可见、不易见的现象转换成可见、易见的现象;将陌生、复杂的问题转换成熟悉、简单的问题;将难以测量或测准的物理量转换为能够测量或测准的物理量的方法。

7.下列用科学方法的实例中,属于“逆向思考法”的是( )

A.用密度大的水银来测量大气压的值

B.利用重垂线来显示竖直方向

C.由增大压强的方法想到减小压强的方法

D.用力是示意图表示力的三要素

【分析】在初中物理实验探究中,我们运用过多种科学研究方法,有转换法、比较法、模型法、等效替代法、归纳法、图象法、科学推理法、控制变量法、拟人类比法、逆向思考法等。

【解答】解:A、用密度大的水银所产生的压强来测量大气压的值,采用的是转换法,故A不符合题意;

B、利用重垂线来显示竖直方向,采用的是转换法,故B不符合题意;

C、要增大压强,可以增大压力、减小受力面积或增大压力的同时减小受力面积;

据此联想到,要减小压强,需要采取与之相反的措施,采用的是逆向思考法,故C符合题意;

D、用力的示意图可以形象地描述力的三要素,采用的是模型法,故D不符合题意。

故选:C。

【点评】此题考查的是我们对常见物理研究方法的掌握和应用,熟悉基本的研究方法,在解决实际问题时要注意识别和正确应用。

8.如图是课本中的四个实验,哪个实验与其他三个实验的物理思想方法不同( )

A.烛焰随着声音节奏晃动

B.电流周围存在磁场

C.水流使水轮机转动电流使灯泡发光

D.验证电磁波的存在

【分析】明确各个实验的实验原理,找到其共同地方,了解物理中各种思想方法的应用如转换法、类比法、等效法、控制变量法等。

【解答】解:

A、烛焰随着声音节奏晃动,把扬声器的振动转化为烛焰的晃动,运用了转换法;

B、磁场是看不见摸不到的,通过通电导体附近磁体方向的变化体现出来,运用了转换法;

C、水路中水轮机的作用类似于电路中的小灯泡;水路中水流类似于电路中的电流,运用了类比法;

D、电磁波是看不见摸不到的,通过扬声器发出的声音证明电磁波的存在,运用了转换法。

故选:C。

【点评】透过现象去分析本质,要寻找出问题的相似性,正确理解各种物理方法在实验中的应用。

9.如图,小明到商店购买乒乓球时,将几只乒乓球从某高度处放手,观察反弹的高度,从中挑选反弹较高的乒乓球。小明的行为类似于科学探究中的( )

A.发现并提出问题 B.作出猜想和假设

C.观察实验、收集证据 D.交流合作、评价证据

【分析】根据科学探究的环节:提出问题、猜想与假设、制定计划与设计实验、进行实验与收集证据、分析与论证、评估、交流与合作进行分析解答。

【解答】解:通过小明同学总要将几只乒乓球从选定的位置放手,观察乒乓球反弹的高度,选择反弹较高的乒乓球。可知,这一过程属于科学探究中的进行实验与收集证据环节。

故选:C。

【点评】分析此类问题时,首先要熟悉科学探究的基本环节及其内涵,在解决实际问题时加以识别或运用。

10.下列选项中,有关物理学家和他的主要贡献相对应的是( )

A.帕斯卡﹣﹣最早测出了大气压值

B.牛顿﹣﹣浮力原理

C.阿基米德﹣﹣惯性定律

D.奥斯特﹣﹣电流的磁效应

【分析】根据对物理学史及科学家主要贡献的掌握分析答题。

【解答】解:(1)是托里拆利而不是帕斯卡第一次测出了大气压值,故A错误,

(2)牛顿发现了万有引力定律,总结出了牛顿三定律,惯性定律是牛顿总结出的,阿基米德得出了阿基米德原理,可以用来求浮力,B、C选项弄反了,故BC错误;

(3)奥斯特发现了电流的磁效应,故D正确。

故选:D。

【点评】本题是一道基础题,掌握基础知识,即可正确解题。

二.填空题(共10小题)

11.人们发现汽车在行驶中所受到的空气阻力F1与汽车迎风面积S和汽车行驶速度v有关,研究人员通过实验得到有关数据如下表所示。(表1为汽车行驶速度v=20m/s时空气阻力F1与迎风面积S的有关数据,表2为迎风面积S=4.0m2时空气阻力F1与汽车行驶速度的有关数据)

表1

S/m2 1.0 2.0 3.0 4.0

F1/N 103 206 309 412

表2

v/m?s﹣1 10 20 30 40

F1/N 103 412 1648

(1)由表1数据可知:汽车行驶速度一定时,空气阻力与迎风面积成 正比 关系。

(2)表2漏填了一个数据,漏填的数据应为 927 N。

(3)汽车在行驶时所受到的空气阻力除了与上述因素有关外,还可能与 空气密度(或车的外形、车的表面情况) 有关。(写出一个因素即可)

【分析】(1)运用控制变量法,控制汽车行驶的速度相同,探究汽车在高速行驶过程中受到的空气阻力f(也称风阻)与汽车正面的投影面积S的关系,根据表中数据得出结论;

(2)运用控制变量法探究汽车在高速行驶过程中受到的空气阻力f(也称风阻)与行驶的速度关系时,要控制汽车正面的投影面积一定,根据表中数据可以得出结论;

(3)汽车在行驶时所受到的空气阻力还与风速有关,还有可能与空气密度、车的外形、车的表面情况等因素有关。

【解答】解:

(1)由表中数据可以看出,当汽车行驶的速度一定时,汽车正面投影面积S增大到2倍时,汽车所受空气阻力增大到2倍;汽车正面投影面积S增大到3倍时,汽车所受空气阻力增大到3倍;所以可得出结论:当汽车行驶的速度一定时,汽车所受空气阻力与汽车正面的投影面积成正比;

(2)探究汽车在高速行驶过程中受到的空气阻力f(也称风阻)与行驶的速度关系时,要控制汽车正面的投影面积相同;由表中数据可以看出,当汽车行驶速度增大到2倍时,汽车所受空气阻力增大到4倍;当汽车行驶速度增大到4倍时,汽车所受空气阻力增大到16倍;所以当汽车行驶速度增大到3倍时,汽车所受空气阻力增大到9倍,所以缺少的数据为103N×9=927N;

(3)汽车在行驶时所受到的空气阻力还与风速有关,还有可能与空气密度、车的外形、车的表面情况等因素有关。

故答案为:

(1)正比;(2)927;(3)风速(或空气密度、车的外形、车的表面情况)。

【点评】此题采用控制变量法研究一个量与几个量的关系,这是物理学常用的研究方法,要熟练掌握。

12.小明观察提琴、吉他、二胡等弦乐器的琴弦振动时,猜想:即使在弦张紧程度相同的条件下,发声音调的高低还可能与弦的粗细、长短及弦的材料有关。于是他想通过实验来探究一下自己的猜想是否正确,下表是他在实验时控制的琴弦条件。

编号 琴弦材料 琴弦的长度/cm 琴弦的横截面积/mm2

A 铜 40 0.5

B 尼龙丝 40 0.5

C 尼龙丝 30 0.5

D 钢 20 0.3

E 钢 20 0.7

(1)如果想探究弦发声的音调与弦的粗细的关系,你认为他应该选用表中编号为 D和E 的弦(只填写字母代号)。

(2)想探究弦的音调与弦的长度的关系应选 B和C ,想探究弦的音调与弦的材料的关系应选 A和B 。本题的探究实验所用的方法叫做 控制变量 法。

【分析】弦乐器的音调可能跟弦的松紧、长度、材料、粗细有关,本实验的松紧是一定的,探究弦的音调跟其中一个因素的关系时,应控制其它因素不变,这种方法是控制变量法。

【解答】解:(1)弦松紧是一定的,在探究弦发声的音调与弦的粗细的关系时,需控制弦的长度和材料相同,而横截面积不同,表中符合条件的是D、E。

(2)弦松紧是一定的,在探究弦发声的音调与弦的长度的关系时,需控制弦的材料和横截面积相同,而长度不同,表中符合条件的是B、C;

探究弦的音调与弦的材料的关系,需控制弦的长度和横截面积相同,而材料不同,表中符合条件的是A、B;

本题的探究实验所用的方法叫做控制变量法。

故答案为:(1)D和E;(2)B和C;A和B;控制变量。

【点评】(1)控制变量法是被研究的问题与多个因素有关,研究和某一个因素的关系时,要控制其他因素一定或不变。

(2)控制变量法的实验是初中物理实验中重要的思想,考试中从材料的选取、方案的设计、结论的描述、数据的分析等方面都可以考查控制变量的思想,要细心。

13.小兰在观察提琴、吉他、二胡等弦乐器的弦振动时,猜测:即使在弦张紧程度相同的条件下,发声的音调还可能与弦的粗细、长短及弦的材料有关,于是想通过实验来探究一下自己的猜想是否正确,下表是实验时控制的琴弦条件。

编 号 琴弦的材料 琴弦的长度/cm 琴弦的横截面积/mm2

A 钢 20 0.3

B 钢 20 0.7

C 尼龙丝 30 0.5

D 铜 40 0.5

E 尼龙丝 40 0.5

(1)如果小兰想探究弦发声的音调与弦的材料的关系,你认为她应该选用编号为 D、E 的琴弦。(只填字母代号)

(2)探究过程通常采用下列一些步骤:A实验研究 B分析归纳 C提出问题给出猜想 D得出结论等,你认为小兰要完成本探究的会过程,所采用的合理顺序应该是: CABD 。(只填代号)

【分析】(1)探究音调与弦的材料的关系,应控制琴弦的长度与横截面积相同而材料不同,分析表中实验数据,找出符合要求的实验序号。

(2)根据实验探究的环节排序。

【解答】解:(1)探究音调与弦的材料的关系,应控制琴弦的长度与横截面积相同而材料不同,由表中实验数据可知,实验序号是D、E的琴弦长度与横截面积相同而材料不同,因此可以用D、E实验探究弦发声的音调与弦的材料的关系。

(3)经分析:小兰要完成本探究的全过程,所采取步骤的合理顺序应该是:C提出问题给出猜想;A实验研究;B分析归纳;D得出结论。所以顺序为CABD。

故答案为:(1)D、E;(2)CABD。

【点评】本题考查了探究影响频率的因素实验,熟练应用控制变量法是正确解题的关键。

14.小强受航天员王亚平在太空授课的实验情景启发,他设计了如图所示实验:在竖直悬挂的弹簧下吊一个物体,当把静止的物体从0点沿竖直方向向下拉至A点,放手后,物体在0点上下来回振动。物体振动的快慢与什么因素有关?小强提出猜想一:物体振动的快慢与它的质量有关;猜想二:物体振动的快慢与弹簧拉伸的距离有关。

(1)请你提出猜想三:物体振动的快慢与 弹簧的材料 有关。

(2)小强找来质量不同的祛码、计时器(停表)、刻度尺等器材,验证他的猜想,所测量的部分实验数据记录如下表:

实验序号 弹簧拉伸的距离x/cm 砝码的质量m/g 振动50次的时间t/s

1 4 50 22.75

2 6 50 23.00

3 8 50 22.72

分析表格中的数据,可以得出结论: 在质量相同时,物体振动的快慢与弹黄拉伸的距离无关 。

【分析】(1)严格地说,猜想无所谓对错,只要提出猜想,都是正确的,但猜想不是瞎想,应该围绕实验目的和实验现象展开;

(2)由表格数据分析可知,几组实验中的砝码质量都相同,当小球到O的距离不同时,小球来回振动所需的时间相同。

【解答】解:(1)物体振动快慢的原因是多方面的。除了已经列举的以外,还可以提出:弹簧的材料有关,与弹簧的粗细有关,等等。

(2)从表中数据可以看出,小球质量相同,改变到O点的距离,小球来回振动所需的时间变化程度很小,在实验误差范围内可以认为小球来回振动所需的时间相同,所以得出结论:在质量相同时,物体振动的快慢与弹黄拉伸的距离无关。

故答案为:(1)弹簧的材料(弹簧的粗细等);

(2)在质量相同时,物体振动的快慢与弹黄拉伸的距离无关。

【点评】此题考查了对弹簧振子实验表格分析以及结合控制变量法研究分析多因素问题的能力;正确利用控制变量法分析数据得出实验结论是解题的关键。

15.在物理实验中,经常要进行多次测量,其目的有两个:①为了减小误差;②是为了寻找规律。在“测量小灯泡不同电压下的电功率”的实验中,多次测量的目的是 ② (选填“①”或“②”);在“用电压表和电流表测量导体的电阻”的实验中,多次测量的目的是 ① (选填“①”或“②”)。

【分析】测量性实验为了减小误差或者寻找规律进行多次测量,如果物理量是个恒量,多次测量求平均值可以减小实验误差;

如果不是测量具体的物理量,而是寻找规律也采取多次测量,寻找普遍性。

【解答】解:①测量电功率的实验是为了研究功率与电压、电流的关系,因此多次测量是为了寻找普遍规律;

②“用电压表和电流表测导体的电阻”时,测量的是定值电阻的阻值,测量值是个定值,多次测量可以比较测量值减小误差。

故答案为:②;①。

【点评】注意求平均值时,计算的结果小数点后面保留的位数要和题目中提供的数据的位数相同,这是由测量工具的分度值决定的。

16.小慧同学在桌子上放一些米粒,敲击桌面,她看不到桌子在振动,却听到 声音 ,同时,看到米粒在 跳动 ,这说明桌子在 振动 ,在物理学上经常用这种研究方法﹣﹣转化法,来研究物理问题。小慧同学想用此实验来探究的问题是 声音产生的条件 。

【分析】①声音由物体的振动产生;

②物理实验中常遇到一些微小物理量的测量,为提高测量精度,常需要采用合适的放大方法,选用相应的测量装置将被测量进行放大后再进行测量。

【解答】解:

敲击桌面,看不到桌子在振动,却听到声音,同时,看到米粒在跳动,这说明桌子在振动,在物理学上经常用这种研究方法﹣﹣转化法,来研究物理问题。小慧同学想用此实验来探究的问题是声音产生的条件。

故答案为:声音;跳动;振动;声音产生的条件。

【点评】常用的放大法有累计放大法、形变放大法、光学放大法等。体现的都是转换思想,是物理研究的基本指导思想。

17.在学习初中物理时,我们经历了“①密度概念的形成;②惯性定律的获得;③速度概念的形成;④力的合成”等科学探究过程,其中主要运用“控制变量法”研究的是 ① 与 ③ 。(选填编号)

【分析】物理学中对于多因素(多变量)的问题,常常采用控制其余几个因素不变,从而研究被改变的这个因素对事物影响,这种方法叫控制变量法;它是科学探究中的重要思想方法,控制变量法是初中物理中常用的探究问题和分析解决问题的科学方法之一。

【解答】解:①在密度概念的形成过程中,我们比较了相同体积的同种物质的质量、相同体积的不同物质的质量,得出相同物质的质量和体积的比值相同,不同物质质量和体积比值不同,引入了密度这一物理量,运用了控制变量法;

②牛顿第一定律,即惯性定律,是在实验的基础上经过科学推理得出的,没有用到控制变量法;

③比较运动快慢的方法:相同的路程比较时间、相同的时间比较路程,引入速度表示运动快慢程度,用到了控制变量法;

④力的合成中用到了等效替代法,没有控制变量法。

故答案为:①,③。

【点评】本题考查了学生对控制变量法的了解与掌握,知道控制变量法的原理和各概念、规律的形成过程是关键。

18.根据“单位”推出对应的物理公式是常用的记忆方法,例如:速度单位是m/s(其中m是路程的单位。s是时间的单位).可以推出对应的公式为:v=.同样。根据热值的单位J/kg,就可以推出对应的公式为: q= ;根据比热容的单位J/(kg?℃),也可以推出对应的公式为: c= 。

【分析】(1)J是热量的单位,kg是质量的单位,故可以推导出热值等于热量与燃料质量之比;

(2)J为热量单位,kg为质量单位,℃为温度单位,故可以推出比热容等于热量与质量和温度变化量乘积之比。

【解答】解:

J/kg中的J是热量Q的单位,kg是质量的单位,故可得对应的公式q=;

J/(kg?℃)中的J是热量Q的单位,kg是质量的单位,℃是温度的单位,所以比热容的公式为c=。

故答案为:q=;c=。

【点评】本题通过有关单位推导相应的公式,考查了对有关物理量及对应单位的掌握。

19.每一次物理学的重大发现都会影响人类社会的进步和发展。 牛顿 发现了万有引力定律,才有了今天的通讯卫星;继奥斯特发现了电流的磁效应之后 法拉第 发现了电磁感应现象,从此进入了电气化时代。(以上各空填物理学家的名字)

【分析】根据对科学家及其重要贡献的掌握分析答题。

【解答】解:牛顿发现了万有引力定律,才有了今天的通信卫星;

继奥斯特发现了电流的磁效应之后,法拉第发现了电磁感应现象,根据这个发现,后来发明了发电机,从此人类进入了电气化时代。

故答案为:牛顿;法拉第。

【点评】本题考查了基本的物理学常识,平时应注意积累,是一道基础题目。

20.物理学的每次重大发现都会影响人类社会的进步和发展。 牛顿 发现了万有引力定律,才有了今天的通信卫星;继奥斯特发现了电流的磁效应之后, 法拉第 发现了电磁感应现象,从此人类进入了电气化时代。(两空均填物理学家的名字)

【分析】根据对科学家及其重要贡献的掌握分析答题。

【解答】解:牛顿发现了万有引力定律,才有了今天的通信卫星;

继奥斯特发现了电流的磁效应之后,法拉第发现了电磁感应现象,从此人类进入了电气化时代。

故答案为:牛顿;法拉第。

【点评】熟练掌握物理学常识即可正确解题,平时要注意物理学史的学习。

三.解答题(共2小题)

21.为了研究物体在两个力作用情况下的运动状态与受力情况之间的关系,某小组同学利用两辆小车、光滑平直轨道、测力计、秒表、刻度尺等实验器材,做了如图所示的实验:用方向相反的两个水平拉力F1和F2拉着小车在光滑平直轨道上运动,用测力计测出F1和F2

的大小,用秒表、刻度尺等器材测出小车在不同时间内所通过的路程。(m小车1>m小车2)

次数 F1、F2大小 时间(S)路程/Cm 0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 F1=F2=10N(小车1) 路程/Cm 0 0 0 0 0 0

2 F1=F2=10N(小车1) 路程/Cm 0 2 4 6 8 10 12 14 16

3 F1=10N F2=5N(小车1) 路程/Cm 0 1 4 9 16 25 36 49 64

4 F1=20NF2=10N(小车1) 路程/Cm 0 2 8 18 32 50 72 98 128

5 F1=20NF2=10N(小车2) 路程/Cm 0 3 12 27 48 75 108 147 192

(1)分析实验一和实验二中的数据,可得出的初步结论是:当物体在水平方向受到一对平衡力作用时,物体的运动状态 不变 (选填“改变”或“不变”).请你根据所归纳的结论,把实验一中的数据补完整。

(2)分析实验三或实验四中的数据,可得出的初步结论是:当物体在水平方向 受非平衡力 时,物体的运动状态将发生改变。

(3)综合分析实验三和实验四,可得出的初步结论是:当物体受到共线、反向的两个差值不同的力作用时,在相同的时间内,物体运动状态改变的程度不同,且 两力的差值越大,运动状态改变越快 。

(4)综合分析实验四和实验五,可得出的初步结论是:不同的物体在水平方向的受力情况相同时,在相同的时间内, 物体质量越大,运动状态改变越慢 。

(5)某同学对后面四次实验进行综合分析以后,认为:“当物体受到力的作用时,物体就会运动”。你认为该同学的观点是 C 的(选填:A正确;B合理,但不完整;C错误)。

【分析】(1)根据物体受力情况可判断物体受平衡力,然后利用测量的路程和时间计算出速度,根据速度是否变化来确定物体运动状态是否改变;

(2)首先根据小车在实验三、四的受力情况判断出小车不受平衡力,通过测量的数据计算出小车此时的速度,若速度发生变化则物体运动状态就变华;

(3)比较实验三和四小车所受的合力的大小,在结合两次实验小车运动速度变化的快慢程度,可以得出此题结论;

(4)在两辆小车所受合力相等质量不相等时,通过计算小车1和小车2 的速度可以得出此题结论;

(5)根据运动和力的关系可以解决此题。

【解答】解:(1)实验一、二中,物体受两个大小相等、方向相反、同直线、同作用点的力,是平衡力,实验一小车速度为0,故小车静止,实验二小车速度始终为2m/s,是匀速运动,静止和匀速直线运动时,物体运动状态都不会改变。既然实验三中小车静止,所以后三次路程都为0。

(2)实验三、四小车受力大小不相等,受一对非平衡力,实验三小车速度是从1m/s逐渐增加到8m/s,实验四小车的速度是从2m/s逐渐增加到16m/s,小车在做变速运动,运动状态一直在变。

(3)实验三小车所受合力为10N﹣5N=5N,速度是在8s的时间里从1m/s逐渐增加到8m/s,实验四小车所受合力为20N﹣10N=10N,速度是在8s的时间里从2m/s逐渐增加到16m/s,可以看出小车的合力越大,运动状态改变越快。

(4)实验四和实验五的小车在水平方向的受力情况相同,但是m小车1>m小车2,通过计算小车一和小车二的速度可知:小车一在相等的时间比小车二速度改变的慢,所以物体质量越大,运动状态改变越慢;

(5)物体的运动不需要力来维持,物体不受力时可以做匀速直线运动,所以该同学的观点错误,故选C。

故答案为:(1)不变,0,0,0;

(2)受非平衡力;

(3)两力的差值越大,运动状态改变越快;

(4)物体质量越大,运动状态改变越慢;

(5)C。

【点评】物体受平衡力和不受力的状态是一样的,都做匀速直线运动或静止。力是改变物体运动状态的原因,但不是维持运动的原因。

22.为比较水、空气对牛奶的冷却效果,探究小组的同学进行了如下实验:将装有等质量牛奶的两个瓶子,甲瓶放在水中,乙瓶放在空气中,其它条件均相同。实验时,他们每隔一定时间记录一次甲、乙瓶内温度计的示数,根据实验数据画出两瓶牛奶温度随时间变化的图象如图所示。

(1)通过本次实验中,你发现 水 的冷却效果更好;

(2)通过分析,还可发现,甲瓶中牛奶冷却快慢前后不一致,是越来越 慢 ;

(3)物理学中我们用速度来表示物体运动的快慢。若请你用“冷却速度”来表示物体冷却快慢,“冷却速度”可以定义为:1千克物体, 单位时间内降低的温度 叫做冷却速度。

(4)本实验运用的探究方法主要是 控制变量法 (填一种即可)。

【分析】(1)分析表格数据可知,观察在相同时间内谁的温度变化快,谁的冷却效果就好;

(2)由表格数据可以看出,曲线的越来越平缓,说明温度变化越来越慢;

(3)类比速度的定义给“冷却速度”下个合理的定义,能正确的描述物体冷却程度;

(4)在研究物理问题时,某一物理量往往受几个不同物理量的影响,为了确定各个不同物理量之间的关系,就需要控制某些量,使其固定不变,改变某一个量,看所研究的物理量与该物理量之间的关系。这种研究问题的方法叫控制变量法。

【解答】解:

(1)由表格数据可知,在相同的时间内,水中的牛奶温度变化快,水的冷却效果好;

(2)由表格数据分析可知,甲瓶中牛奶,前段时间内牛奶的温度变化较快,后面的温度变化缓慢;

(3)“冷却速度”可以定义为:1千克物体,单位时间内降低的温度叫做冷却速度。

(4)由“装有等质量牛奶的两个瓶子,甲瓶放在水中,乙瓶放在空气中,其它条件均相同”,研究“水、空气对牛奶的冷却效果”,采用的是控制变量法。

故答案为:(1)水;(2)慢;(3)单位时间内降低的温度;(4)控制变量法。

【点评】此题是一道结合热传递改变物体内能的实例,考查利用物理学方法解决实际问题的能力,要学会利用所学知识解答,是中考的热点、难点。

一.选择题(共10小题)

1.为了探究运动与静止的鸡蛋撞击时谁更容易破,小明让鸡蛋分别从斜面上的A、B、C三处由静止释放,撞击静止在水平面上的另一只相同的鸡蛋。实验结果是,第一次两只蛋都破;第二次甲蛋完好乙蛋破;第三次两蛋都不破。接下来的步骤是( )

A.得出“与鸡蛋动静无关的”结论

B.得出“静止的鸡蛋更易破”的结论

C.在B处释放再重复做几次实验

D.分别在A、B、C处释放再重复做几次实验

2.如图所示,使一薄钢条的下端固定,分别用不同的力去推它,使其发生(a)、(b)、(c)、(d) 各图中的形变,如果力的大小F1=F3=F4>F2,那么,能说明力的作用效果跟力的作用点有关的图是( )

A.图(a)和(b) B.图(a)和(c) C.图(a)和(d) D.图(b)和(d)

3.为了探究运动与静止的鸡蛋撞击时谁更容易破,小明将甲鸡蛋分别从斜面上的A、B、C三处由静止释放,撞击静止在水平面上的乙鸡蛋,实验结果是:第一次两只鸡蛋都破;第二次甲鸡蛋完好乙鸡蛋破;第三次两只鸡蛋都不破。接下来的步骤是( )

A.得出“与鸡蛋动静无关”的结论

B.得出“静止的鸡蛋更易破”的结论

C.在B处释放鸡蛋,重复做几次实验

D.得出“运动的鸡蛋更易破”的结论

4.用滴管从瓶中吸取酒精,滴在手上,感觉凉凉的,小明就这一现象产生的原因,提出了两种猜想,猜想1:酒精的温度低于手的温度;猜想2:酒精蒸发时吸热,有致冷作用。随后,他在烧杯中倒入适量酒精,用相同的温度计分别测量手的温度t1和烧杯中酒精的温度t2,并重复多次,均发现t1>t2,由此,( )

A.只能验证猜想1

B.只能验证猜想2

C.既能验证猜想1,也能验证猜想2

D.既不能验证猜想1,也不能验证猜想2

5.有些物理量的大小不易直接观测,但它变化时引起其它量的变化却容易直接观测,用易观测的量显示不易观测的量是研究物理问题的一种方法,例如:发声的音叉的振动可以通过激起水花来体现。以下实例中采用的研究方法与上述方法相同的是( )

A.研究光现象时,引入光线用来描述光的传播路径和方向

B.研究熔化现象时,比较冰、蜂蜡的熔化特点

C.研究平面镜成像时,为了比较像与物体的大小,选用两只相同的蜡烛

D.液体温度计利用液柱长度的变化来显示温度高低

6.有些物理量的大小不易直接观测,但它变化时引起其他量的变化却容易直接观测,用易观测的量显示不易观测的量是研究物理问题的一种方法。例如:发声的音叉的振动可以通过激起水花来体现。以下实例中采用的研究方法与上述方法相同的是( )

A.液体温度计利用液柱长度的变化来显示温度高低

B.引入光线用来描述光的传播路径和方向

C.研究平面镜成像时,为了比较像与物体的大小,选用两只相同的蜡烛

D.研究熔化现象时,比较冰、蜡烛的熔化特点

7.下列用科学方法的实例中,属于“逆向思考法”的是( )

A.用密度大的水银来测量大气压的值

B.利用重垂线来显示竖直方向

C.由增大压强的方法想到减小压强的方法

D.用力是示意图表示力的三要素

8.如图是课本中的四个实验,哪个实验与其他三个实验的物理思想方法不同( )

A.烛焰随着声音节奏晃动

B.电流周围存在磁场

C.水流使水轮机转动电流使灯泡发光

D.验证电磁波的存在

9.如图,小明到商店购买乒乓球时,将几只乒乓球从某高度处放手,观察反弹的高度,从中挑选反弹较高的乒乓球。小明的行为类似于科学探究中的( )

A.发现并提出问题 B.作出猜想和假设

C.观察实验、收集证据 D.交流合作、评价证据

10.下列选项中,有关物理学家和他的主要贡献相对应的是( )

A.帕斯卡﹣﹣最早测出了大气压值

B.牛顿﹣﹣浮力原理

C.阿基米德﹣﹣惯性定律

D.奥斯特﹣﹣电流的磁效应

二.填空题(共10小题)

11.人们发现汽车在行驶中所受到的空气阻力F1与汽车迎风面积S和汽车行驶速度v有关,研究人员通过实验得到有关数据如下表所示。(表1为汽车行驶速度v=20m/s时空气阻力F1与迎风面积S的有关数据,表2为迎风面积S=4.0m2时空气阻力F1与汽车行驶速度的有关数据)

表1

S/m2 1.0 2.0 3.0 4.0

F1/N 103 206 309 412

表2

v/m?s﹣1 10 20 30 40

F1/N 103 412 1648

(1)由表1数据可知:汽车行驶速度一定时,空气阻力与迎风面积成 关系。

(2)表2漏填了一个数据,漏填的数据应为 N。

(3)汽车在行驶时所受到的空气阻力除了与上述因素有关外,还可能与 有关。(写出一个因素即可)

12.小明观察提琴、吉他、二胡等弦乐器的琴弦振动时,猜想:即使在弦张紧程度相同的条件下,发声音调的高低还可能与弦的粗细、长短及弦的材料有关。于是他想通过实验来探究一下自己的猜想是否正确,下表是他在实验时控制的琴弦条件。

编号 琴弦材料 琴弦的长度/cm 琴弦的横截面积/mm2

A 铜 40 0.5

B 尼龙丝 40 0.5

C 尼龙丝 30 0.5

D 钢 20 0.3

E 钢 20 0.7

(1)如果想探究弦发声的音调与弦的粗细的关系,你认为他应该选用表中编号为 的弦(只填写字母代号)。

(2)想探究弦的音调与弦的长度的关系应选 ,想探究弦的音调与弦的材料的关系应选 。本题的探究实验所用的方法叫做 法。

13.小兰在观察提琴、吉他、二胡等弦乐器的弦振动时,猜测:即使在弦张紧程度相同的条件下,发声的音调还可能与弦的粗细、长短及弦的材料有关,于是想通过实验来探究一下自己的猜想是否正确,下表是实验时控制的琴弦条件。

编 号 琴弦的材料 琴弦的长度/cm 琴弦的横截面积/mm2

A 钢 20 0.3

B 钢 20 0.7

C 尼龙丝 30 0.5

D 铜 40 0.5

E 尼龙丝 40 0.5

(1)如果小兰想探究弦发声的音调与弦的材料的关系,你认为她应该选用编号为 的琴弦。(只填字母代号)

(2)探究过程通常采用下列一些步骤:A实验研究 B分析归纳 C提出问题给出猜想 D得出结论等,你认为小兰要完成本探究的会过程,所采用的合理顺序应该是: 。(只填代号)

14.小强受航天员王亚平在太空授课的实验情景启发,他设计了如图所示实验:在竖直悬挂的弹簧下吊一个物体,当把静止的物体从0点沿竖直方向向下拉至A点,放手后,物体在0点上下来回振动。物体振动的快慢与什么因素有关?小强提出猜想一:物体振动的快慢与它的质量有关;猜想二:物体振动的快慢与弹簧拉伸的距离有关。

(1)请你提出猜想三:物体振动的快慢与 有关。

(2)小强找来质量不同的祛码、计时器(停表)、刻度尺等器材,验证他的猜想,所测量的部分实验数据记录如下表:

实验序号 弹簧拉伸的距离x/cm 砝码的质量m/g 振动50次的时间t/s

1 4 50 22.75

2 6 50 23.00

3 8 50 22.72

分析表格中的数据,可以得出结论: 。

15.在物理实验中,经常要进行多次测量,其目的有两个:①为了减小误差;②是为了寻找规律。在“测量小灯泡不同电压下的电功率”的实验中,多次测量的目的是 (选填“①”或“②”);在“用电压表和电流表测量导体的电阻”的实验中,多次测量的目的是 (选填“①”或“②”)。

16.小慧同学在桌子上放一些米粒,敲击桌面,她看不到桌子在振动,却听到 ,同时,看到米粒在 ,这说明桌子在 ,在物理学上经常用这种研究方法﹣﹣转化法,来研究物理问题。小慧同学想用此实验来探究的问题是 。

17.在学习初中物理时,我们经历了“①密度概念的形成;②惯性定律的获得;③速度概念的形成;④力的合成”等科学探究过程,其中主要运用“控制变量法”研究的是 与 。(选填编号)

18.根据“单位”推出对应的物理公式是常用的记忆方法,例如:速度单位是m/s(其中m是路程的单位。s是时间的单位).可以推出对应的公式为:v=.同样。根据热值的单位J/kg,就可以推出对应的公式为: ;根据比热容的单位J/(kg?℃),也可以推出对应的公式为: 。

19.每一次物理学的重大发现都会影响人类社会的进步和发展。 发现了万有引力定律,才有了今天的通讯卫星;继奥斯特发现了电流的磁效应之后 发现了电磁感应现象,从此进入了电气化时代。(以上各空填物理学家的名字)

20.物理学的每次重大发现都会影响人类社会的进步和发展。 发现了万有引力定律,才有了今天的通信卫星;继奥斯特发现了电流的磁效应之后, 发现了电磁感应现象,从此人类进入了电气化时代。(两空均填物理学家的名字)

三.解答题(共2小题)

21.为了研究物体在两个力作用情况下的运动状态与受力情况之间的关系,某小组同学利用两辆小车、光滑平直轨道、测力计、秒表、刻度尺等实验器材,做了如图所示的实验:用方向相反的两个水平拉力F1和F2拉着小车在光滑平直轨道上运动,用测力计测出F1和F2

的大小,用秒表、刻度尺等器材测出小车在不同时间内所通过的路程。(m小车1>m小车2)

次数 F1、F2大小 时间(S)路程/Cm 0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 F1=F2=10N(小车1) 路程/Cm 0 0 0 0 0 0

2 F1=F2=10N(小车1) 路程/Cm 0 2 4 6 8 10 12 14 16

3 F1=10N F2=5N(小车1) 路程/Cm 0 1 4 9 16 25 36 49 64

4 F1=20NF2=10N(小车1) 路程/Cm 0 2 8 18 32 50 72 98 128

5 F1=20NF2=10N(小车2) 路程/Cm 0 3 12 27 48 75 108 147 192

(1)分析实验一和实验二中的数据,可得出的初步结论是:当物体在水平方向受到一对平衡力作用时,物体的运动状态 (选填“改变”或“不变”).请你根据所归纳的结论,把实验一中的数据补完整。

(2)分析实验三或实验四中的数据,可得出的初步结论是:当物体在水平方向 时,物体的运动状态将发生改变。

(3)综合分析实验三和实验四,可得出的初步结论是:当物体受到共线、反向的两个差值不同的力作用时,在相同的时间内,物体运动状态改变的程度不同,且 。

(4)综合分析实验四和实验五,可得出的初步结论是:不同的物体在水平方向的受力情况相同时,在相同的时间内, 。

(5)某同学对后面四次实验进行综合分析以后,认为:“当物体受到力的作用时,物体就会运动”。你认为该同学的观点是 的(选填:A正确;B合理,但不完整;C错误)。

22.为比较水、空气对牛奶的冷却效果,探究小组的同学进行了如下实验:将装有等质量牛奶的两个瓶子,甲瓶放在水中,乙瓶放在空气中,其它条件均相同。实验时,他们每隔一定时间记录一次甲、乙瓶内温度计的示数,根据实验数据画出两瓶牛奶温度随时间变化的图象如图所示。

(1)通过本次实验中,你发现 的冷却效果更好;

(2)通过分析,还可发现,甲瓶中牛奶冷却快慢前后不一致,是越来越 ;

(3)物理学中我们用速度来表示物体运动的快慢。若请你用“冷却速度”来表示物体冷却快慢,“冷却速度”可以定义为:1千克物体, 叫做冷却速度。

(4)本实验运用的探究方法主要是 (填一种即可)。

2018年秋沪科八上物理《打开物理世界的大门》测试卷

参考答案与试题解析

一.选择题(共10小题)

1.为了探究运动与静止的鸡蛋撞击时谁更容易破,小明让鸡蛋分别从斜面上的A、B、C三处由静止释放,撞击静止在水平面上的另一只相同的鸡蛋。实验结果是,第一次两只蛋都破;第二次甲蛋完好乙蛋破;第三次两蛋都不破。接下来的步骤是( )

A.得出“与鸡蛋动静无关的”结论

B.得出“静止的鸡蛋更易破”的结论

C.在B处释放再重复做几次实验

D.分别在A、B、C处释放再重复做几次实验

【分析】一个实验结论的得出,应该建立在正确设计方案,大量实验的前提下,仅通过一次实验就得出鸡蛋容易破的原因,是片面的,有可能存在偶然性,应该多做几次实验,再根据现象总结结论。

【解答】解:经过简单的三次实验不能得出规律性的结论,而A处位置高,机械能较大,可能每次滚下两个鸡蛋都会破,比较不出正确结论,同理C处位置低,能量小,两个鸡蛋都不会破,所以应接下来应在B处释放再重复多次实验,才能得出结论。

故选:C。

【点评】物理规律应该在正确进行方案设计、大量实验的基础上总结得出,如果实验方案不合理、次数太少,容易出现以偏概全、极端、片面甚至错误的结论。

2.如图所示,使一薄钢条的下端固定,分别用不同的力去推它,使其发生(a)、(b)、(c)、(d) 各图中的形变,如果力的大小F1=F3=F4>F2,那么,能说明力的作用效果跟力的作用点有关的图是( )

A.图(a)和(b) B.图(a)和(c) C.图(a)和(d) D.图(b)和(d)

【分析】力的三要素有:力的大小、方向、作用点,它们都影响力的作用效果;要探究力的作用效果跟力的作用点有关,就应该控制力的方向、大小相同,而作用点的位置不同。

【解答】解:A.图(a)和(b),力的方向和作用点相同时,研究力的作用效果跟力的大小的关系,力越大钢条形变大,不符合题意;

B、图(a)和(c),力的大小和作用点相同时,研究力的作用效果跟力的方向的关系,力的方向不同,钢条的形变不同,不符合题意;

C、图(a)和(d),力的大小和力的方向相同时,研究力的作用效果跟力的作用点的关系,力的作用点不同,钢条的形变大小不同,符合题意;

D、图(b)和(d),力的方向相同时,力的大小不同,力的作用点不同,一个不变量,两个改变量,不能研究力的作用效果的影响因素,不符合题意。

故选:C。

【点评】本题考查控制变量法在探究影响力的作用效果的因素,要认真分析四图中的异同条件。

3.为了探究运动与静止的鸡蛋撞击时谁更容易破,小明将甲鸡蛋分别从斜面上的A、B、C三处由静止释放,撞击静止在水平面上的乙鸡蛋,实验结果是:第一次两只鸡蛋都破;第二次甲鸡蛋完好乙鸡蛋破;第三次两只鸡蛋都不破。接下来的步骤是( )

A.得出“与鸡蛋动静无关”的结论

B.得出“静止的鸡蛋更易破”的结论

C.在B处释放鸡蛋,重复做几次实验

D.得出“运动的鸡蛋更易破”的结论

【分析】一个实验结论的得出,应该建立在正确设计方案,大量实验的前提下,仅通过一次实验就得出鸡蛋容易破的原因,是片面的,有可能存在偶然性,应该多做几次实验,再根据现象总结结论。

【解答】解:

经过简单的三次实验不能得出规律性的结论,而A处位置高,机械能较大,可能每次滚下两个鸡蛋都会破,比较不出正确结论,同理C处位置低,能量小,两个鸡蛋都不会破,所以应接下来应在B处释放再重复多次实验,才能得出结论。

故选:C。

【点评】物理规律应该在正确进行方案设计、大量实验的基础上总结得出,如果实验方案不合理、次数太少,容易出现以偏概全、极端、片面甚至错误的结论。

4.用滴管从瓶中吸取酒精,滴在手上,感觉凉凉的,小明就这一现象产生的原因,提出了两种猜想,猜想1:酒精的温度低于手的温度;猜想2:酒精蒸发时吸热,有致冷作用。随后,他在烧杯中倒入适量酒精,用相同的温度计分别测量手的温度t1和烧杯中酒精的温度t2,并重复多次,均发现t1>t2,由此,( )

A.只能验证猜想1

B.只能验证猜想2

C.既能验证猜想1,也能验证猜想2

D.既不能验证猜想1,也不能验证猜想2

【分析】酒精比较容易蒸发,蒸发吸热,所以酒精有致冷作用。在分析过程中,若要验证猜想1,测酒精温度不能受酒精蒸发的影响;要验证猜想2,则不应受前者的影响,注意控制变量。

【解答】解:他只测量了手的温度和酒精的温度,只能验证猜想一,若要验证猜想二,可把温度计在酒精中蘸一下取出,观察温度计示数的变化,温度计示数降低,说明酒精蒸发吸热。

故选:A。

【点评】根据猜想,手臂感觉凉,可能有两个因素,所以在进行探究时注意控制变量法的应用,此题很容易出错误。

5.有些物理量的大小不易直接观测,但它变化时引起其它量的变化却容易直接观测,用易观测的量显示不易观测的量是研究物理问题的一种方法,例如:发声的音叉的振动可以通过激起水花来体现。以下实例中采用的研究方法与上述方法相同的是( )

A.研究光现象时,引入光线用来描述光的传播路径和方向

B.研究熔化现象时,比较冰、蜂蜡的熔化特点

C.研究平面镜成像时,为了比较像与物体的大小,选用两只相同的蜡烛

D.液体温度计利用液柱长度的变化来显示温度高低

【分析】物理学中对于一些看不见摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用一些非常直观的现象去认识或用易测量的物理量间接测量,这种研究问题的方法叫转换法。

【解答】解:

A、研究光现象时,引入光线用来描述光直线传播时规律,采用的是模型法。不符合题意;

B、研究非晶体的熔化特点时把它与晶体的熔化特点相比较,采用的是对比法。不符合题意;

C、了比较像与物体的大小,选用两只相同的蜡烛采用的是等效替代法,不符合题意;

D、液体温度计利用液柱长度的变化来显示温度高低,采用的是转换法。符合题意。

故选:D。

【点评】所谓“转换法”,主要是指在保证效果相同的前提下,将不可见、不易见的现象转换成可见、易见的现象;将陌生、复杂的问题转换成熟悉、简单的问题;将难以测量或测准的物理量转换为能够测量或测准的物理量的方法。

6.有些物理量的大小不易直接观测,但它变化时引起其他量的变化却容易直接观测,用易观测的量显示不易观测的量是研究物理问题的一种方法。例如:发声的音叉的振动可以通过激起水花来体现。以下实例中采用的研究方法与上述方法相同的是( )

A.液体温度计利用液柱长度的变化来显示温度高低

B.引入光线用来描述光的传播路径和方向

C.研究平面镜成像时,为了比较像与物体的大小,选用两只相同的蜡烛

D.研究熔化现象时,比较冰、蜡烛的熔化特点

【分析】物理学中对于一些看不见摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用一些非常直观的现象去认识或用易测量的物理量间接测量,这种研究问题的方法叫转换法。

【解答】解:

A、液体温度计利用液柱长度的变化来显示温度高低,采用的是转换法,故A符合题意;

B、研究光现象时,引入光线用来描述光直线传播时规律,采用的是模型法,故B不符合题意;

C、研究平面镜成像时,为了比较像与物体的大小,选用两支相同的蜡烛,采用的是等效替代法,故C不符合题意;

D、研究非晶体的熔化特点时把它与晶体的熔化特点相比较,采用的是对比法,故D不符合题意。

故选:A。

【点评】所谓“转换法”,主要是指在保证效果相同的前提下,将不可见、不易见的现象转换成可见、易见的现象;将陌生、复杂的问题转换成熟悉、简单的问题;将难以测量或测准的物理量转换为能够测量或测准的物理量的方法。

7.下列用科学方法的实例中,属于“逆向思考法”的是( )

A.用密度大的水银来测量大气压的值

B.利用重垂线来显示竖直方向

C.由增大压强的方法想到减小压强的方法

D.用力是示意图表示力的三要素

【分析】在初中物理实验探究中,我们运用过多种科学研究方法,有转换法、比较法、模型法、等效替代法、归纳法、图象法、科学推理法、控制变量法、拟人类比法、逆向思考法等。

【解答】解:A、用密度大的水银所产生的压强来测量大气压的值,采用的是转换法,故A不符合题意;

B、利用重垂线来显示竖直方向,采用的是转换法,故B不符合题意;

C、要增大压强,可以增大压力、减小受力面积或增大压力的同时减小受力面积;

据此联想到,要减小压强,需要采取与之相反的措施,采用的是逆向思考法,故C符合题意;

D、用力的示意图可以形象地描述力的三要素,采用的是模型法,故D不符合题意。

故选:C。

【点评】此题考查的是我们对常见物理研究方法的掌握和应用,熟悉基本的研究方法,在解决实际问题时要注意识别和正确应用。

8.如图是课本中的四个实验,哪个实验与其他三个实验的物理思想方法不同( )

A.烛焰随着声音节奏晃动

B.电流周围存在磁场

C.水流使水轮机转动电流使灯泡发光

D.验证电磁波的存在

【分析】明确各个实验的实验原理,找到其共同地方,了解物理中各种思想方法的应用如转换法、类比法、等效法、控制变量法等。

【解答】解:

A、烛焰随着声音节奏晃动,把扬声器的振动转化为烛焰的晃动,运用了转换法;

B、磁场是看不见摸不到的,通过通电导体附近磁体方向的变化体现出来,运用了转换法;

C、水路中水轮机的作用类似于电路中的小灯泡;水路中水流类似于电路中的电流,运用了类比法;

D、电磁波是看不见摸不到的,通过扬声器发出的声音证明电磁波的存在,运用了转换法。

故选:C。

【点评】透过现象去分析本质,要寻找出问题的相似性,正确理解各种物理方法在实验中的应用。

9.如图,小明到商店购买乒乓球时,将几只乒乓球从某高度处放手,观察反弹的高度,从中挑选反弹较高的乒乓球。小明的行为类似于科学探究中的( )

A.发现并提出问题 B.作出猜想和假设

C.观察实验、收集证据 D.交流合作、评价证据

【分析】根据科学探究的环节:提出问题、猜想与假设、制定计划与设计实验、进行实验与收集证据、分析与论证、评估、交流与合作进行分析解答。

【解答】解:通过小明同学总要将几只乒乓球从选定的位置放手,观察乒乓球反弹的高度,选择反弹较高的乒乓球。可知,这一过程属于科学探究中的进行实验与收集证据环节。

故选:C。

【点评】分析此类问题时,首先要熟悉科学探究的基本环节及其内涵,在解决实际问题时加以识别或运用。

10.下列选项中,有关物理学家和他的主要贡献相对应的是( )

A.帕斯卡﹣﹣最早测出了大气压值

B.牛顿﹣﹣浮力原理

C.阿基米德﹣﹣惯性定律

D.奥斯特﹣﹣电流的磁效应

【分析】根据对物理学史及科学家主要贡献的掌握分析答题。

【解答】解:(1)是托里拆利而不是帕斯卡第一次测出了大气压值,故A错误,

(2)牛顿发现了万有引力定律,总结出了牛顿三定律,惯性定律是牛顿总结出的,阿基米德得出了阿基米德原理,可以用来求浮力,B、C选项弄反了,故BC错误;

(3)奥斯特发现了电流的磁效应,故D正确。

故选:D。

【点评】本题是一道基础题,掌握基础知识,即可正确解题。

二.填空题(共10小题)

11.人们发现汽车在行驶中所受到的空气阻力F1与汽车迎风面积S和汽车行驶速度v有关,研究人员通过实验得到有关数据如下表所示。(表1为汽车行驶速度v=20m/s时空气阻力F1与迎风面积S的有关数据,表2为迎风面积S=4.0m2时空气阻力F1与汽车行驶速度的有关数据)

表1

S/m2 1.0 2.0 3.0 4.0

F1/N 103 206 309 412

表2

v/m?s﹣1 10 20 30 40

F1/N 103 412 1648

(1)由表1数据可知:汽车行驶速度一定时,空气阻力与迎风面积成 正比 关系。

(2)表2漏填了一个数据,漏填的数据应为 927 N。

(3)汽车在行驶时所受到的空气阻力除了与上述因素有关外,还可能与 空气密度(或车的外形、车的表面情况) 有关。(写出一个因素即可)

【分析】(1)运用控制变量法,控制汽车行驶的速度相同,探究汽车在高速行驶过程中受到的空气阻力f(也称风阻)与汽车正面的投影面积S的关系,根据表中数据得出结论;

(2)运用控制变量法探究汽车在高速行驶过程中受到的空气阻力f(也称风阻)与行驶的速度关系时,要控制汽车正面的投影面积一定,根据表中数据可以得出结论;

(3)汽车在行驶时所受到的空气阻力还与风速有关,还有可能与空气密度、车的外形、车的表面情况等因素有关。

【解答】解:

(1)由表中数据可以看出,当汽车行驶的速度一定时,汽车正面投影面积S增大到2倍时,汽车所受空气阻力增大到2倍;汽车正面投影面积S增大到3倍时,汽车所受空气阻力增大到3倍;所以可得出结论:当汽车行驶的速度一定时,汽车所受空气阻力与汽车正面的投影面积成正比;

(2)探究汽车在高速行驶过程中受到的空气阻力f(也称风阻)与行驶的速度关系时,要控制汽车正面的投影面积相同;由表中数据可以看出,当汽车行驶速度增大到2倍时,汽车所受空气阻力增大到4倍;当汽车行驶速度增大到4倍时,汽车所受空气阻力增大到16倍;所以当汽车行驶速度增大到3倍时,汽车所受空气阻力增大到9倍,所以缺少的数据为103N×9=927N;

(3)汽车在行驶时所受到的空气阻力还与风速有关,还有可能与空气密度、车的外形、车的表面情况等因素有关。

故答案为:

(1)正比;(2)927;(3)风速(或空气密度、车的外形、车的表面情况)。

【点评】此题采用控制变量法研究一个量与几个量的关系,这是物理学常用的研究方法,要熟练掌握。

12.小明观察提琴、吉他、二胡等弦乐器的琴弦振动时,猜想:即使在弦张紧程度相同的条件下,发声音调的高低还可能与弦的粗细、长短及弦的材料有关。于是他想通过实验来探究一下自己的猜想是否正确,下表是他在实验时控制的琴弦条件。

编号 琴弦材料 琴弦的长度/cm 琴弦的横截面积/mm2

A 铜 40 0.5

B 尼龙丝 40 0.5

C 尼龙丝 30 0.5

D 钢 20 0.3

E 钢 20 0.7

(1)如果想探究弦发声的音调与弦的粗细的关系,你认为他应该选用表中编号为 D和E 的弦(只填写字母代号)。

(2)想探究弦的音调与弦的长度的关系应选 B和C ,想探究弦的音调与弦的材料的关系应选 A和B 。本题的探究实验所用的方法叫做 控制变量 法。

【分析】弦乐器的音调可能跟弦的松紧、长度、材料、粗细有关,本实验的松紧是一定的,探究弦的音调跟其中一个因素的关系时,应控制其它因素不变,这种方法是控制变量法。

【解答】解:(1)弦松紧是一定的,在探究弦发声的音调与弦的粗细的关系时,需控制弦的长度和材料相同,而横截面积不同,表中符合条件的是D、E。

(2)弦松紧是一定的,在探究弦发声的音调与弦的长度的关系时,需控制弦的材料和横截面积相同,而长度不同,表中符合条件的是B、C;

探究弦的音调与弦的材料的关系,需控制弦的长度和横截面积相同,而材料不同,表中符合条件的是A、B;

本题的探究实验所用的方法叫做控制变量法。

故答案为:(1)D和E;(2)B和C;A和B;控制变量。

【点评】(1)控制变量法是被研究的问题与多个因素有关,研究和某一个因素的关系时,要控制其他因素一定或不变。

(2)控制变量法的实验是初中物理实验中重要的思想,考试中从材料的选取、方案的设计、结论的描述、数据的分析等方面都可以考查控制变量的思想,要细心。

13.小兰在观察提琴、吉他、二胡等弦乐器的弦振动时,猜测:即使在弦张紧程度相同的条件下,发声的音调还可能与弦的粗细、长短及弦的材料有关,于是想通过实验来探究一下自己的猜想是否正确,下表是实验时控制的琴弦条件。

编 号 琴弦的材料 琴弦的长度/cm 琴弦的横截面积/mm2

A 钢 20 0.3

B 钢 20 0.7

C 尼龙丝 30 0.5

D 铜 40 0.5

E 尼龙丝 40 0.5

(1)如果小兰想探究弦发声的音调与弦的材料的关系,你认为她应该选用编号为 D、E 的琴弦。(只填字母代号)

(2)探究过程通常采用下列一些步骤:A实验研究 B分析归纳 C提出问题给出猜想 D得出结论等,你认为小兰要完成本探究的会过程,所采用的合理顺序应该是: CABD 。(只填代号)

【分析】(1)探究音调与弦的材料的关系,应控制琴弦的长度与横截面积相同而材料不同,分析表中实验数据,找出符合要求的实验序号。

(2)根据实验探究的环节排序。

【解答】解:(1)探究音调与弦的材料的关系,应控制琴弦的长度与横截面积相同而材料不同,由表中实验数据可知,实验序号是D、E的琴弦长度与横截面积相同而材料不同,因此可以用D、E实验探究弦发声的音调与弦的材料的关系。

(3)经分析:小兰要完成本探究的全过程,所采取步骤的合理顺序应该是:C提出问题给出猜想;A实验研究;B分析归纳;D得出结论。所以顺序为CABD。

故答案为:(1)D、E;(2)CABD。

【点评】本题考查了探究影响频率的因素实验,熟练应用控制变量法是正确解题的关键。

14.小强受航天员王亚平在太空授课的实验情景启发,他设计了如图所示实验:在竖直悬挂的弹簧下吊一个物体,当把静止的物体从0点沿竖直方向向下拉至A点,放手后,物体在0点上下来回振动。物体振动的快慢与什么因素有关?小强提出猜想一:物体振动的快慢与它的质量有关;猜想二:物体振动的快慢与弹簧拉伸的距离有关。

(1)请你提出猜想三:物体振动的快慢与 弹簧的材料 有关。

(2)小强找来质量不同的祛码、计时器(停表)、刻度尺等器材,验证他的猜想,所测量的部分实验数据记录如下表:

实验序号 弹簧拉伸的距离x/cm 砝码的质量m/g 振动50次的时间t/s

1 4 50 22.75

2 6 50 23.00

3 8 50 22.72

分析表格中的数据,可以得出结论: 在质量相同时,物体振动的快慢与弹黄拉伸的距离无关 。

【分析】(1)严格地说,猜想无所谓对错,只要提出猜想,都是正确的,但猜想不是瞎想,应该围绕实验目的和实验现象展开;

(2)由表格数据分析可知,几组实验中的砝码质量都相同,当小球到O的距离不同时,小球来回振动所需的时间相同。

【解答】解:(1)物体振动快慢的原因是多方面的。除了已经列举的以外,还可以提出:弹簧的材料有关,与弹簧的粗细有关,等等。

(2)从表中数据可以看出,小球质量相同,改变到O点的距离,小球来回振动所需的时间变化程度很小,在实验误差范围内可以认为小球来回振动所需的时间相同,所以得出结论:在质量相同时,物体振动的快慢与弹黄拉伸的距离无关。

故答案为:(1)弹簧的材料(弹簧的粗细等);

(2)在质量相同时,物体振动的快慢与弹黄拉伸的距离无关。

【点评】此题考查了对弹簧振子实验表格分析以及结合控制变量法研究分析多因素问题的能力;正确利用控制变量法分析数据得出实验结论是解题的关键。

15.在物理实验中,经常要进行多次测量,其目的有两个:①为了减小误差;②是为了寻找规律。在“测量小灯泡不同电压下的电功率”的实验中,多次测量的目的是 ② (选填“①”或“②”);在“用电压表和电流表测量导体的电阻”的实验中,多次测量的目的是 ① (选填“①”或“②”)。

【分析】测量性实验为了减小误差或者寻找规律进行多次测量,如果物理量是个恒量,多次测量求平均值可以减小实验误差;

如果不是测量具体的物理量,而是寻找规律也采取多次测量,寻找普遍性。

【解答】解:①测量电功率的实验是为了研究功率与电压、电流的关系,因此多次测量是为了寻找普遍规律;

②“用电压表和电流表测导体的电阻”时,测量的是定值电阻的阻值,测量值是个定值,多次测量可以比较测量值减小误差。

故答案为:②;①。

【点评】注意求平均值时,计算的结果小数点后面保留的位数要和题目中提供的数据的位数相同,这是由测量工具的分度值决定的。

16.小慧同学在桌子上放一些米粒,敲击桌面,她看不到桌子在振动,却听到 声音 ,同时,看到米粒在 跳动 ,这说明桌子在 振动 ,在物理学上经常用这种研究方法﹣﹣转化法,来研究物理问题。小慧同学想用此实验来探究的问题是 声音产生的条件 。

【分析】①声音由物体的振动产生;

②物理实验中常遇到一些微小物理量的测量,为提高测量精度,常需要采用合适的放大方法,选用相应的测量装置将被测量进行放大后再进行测量。

【解答】解:

敲击桌面,看不到桌子在振动,却听到声音,同时,看到米粒在跳动,这说明桌子在振动,在物理学上经常用这种研究方法﹣﹣转化法,来研究物理问题。小慧同学想用此实验来探究的问题是声音产生的条件。

故答案为:声音;跳动;振动;声音产生的条件。

【点评】常用的放大法有累计放大法、形变放大法、光学放大法等。体现的都是转换思想,是物理研究的基本指导思想。

17.在学习初中物理时,我们经历了“①密度概念的形成;②惯性定律的获得;③速度概念的形成;④力的合成”等科学探究过程,其中主要运用“控制变量法”研究的是 ① 与 ③ 。(选填编号)

【分析】物理学中对于多因素(多变量)的问题,常常采用控制其余几个因素不变,从而研究被改变的这个因素对事物影响,这种方法叫控制变量法;它是科学探究中的重要思想方法,控制变量法是初中物理中常用的探究问题和分析解决问题的科学方法之一。

【解答】解:①在密度概念的形成过程中,我们比较了相同体积的同种物质的质量、相同体积的不同物质的质量,得出相同物质的质量和体积的比值相同,不同物质质量和体积比值不同,引入了密度这一物理量,运用了控制变量法;

②牛顿第一定律,即惯性定律,是在实验的基础上经过科学推理得出的,没有用到控制变量法;

③比较运动快慢的方法:相同的路程比较时间、相同的时间比较路程,引入速度表示运动快慢程度,用到了控制变量法;

④力的合成中用到了等效替代法,没有控制变量法。

故答案为:①,③。

【点评】本题考查了学生对控制变量法的了解与掌握,知道控制变量法的原理和各概念、规律的形成过程是关键。

18.根据“单位”推出对应的物理公式是常用的记忆方法,例如:速度单位是m/s(其中m是路程的单位。s是时间的单位).可以推出对应的公式为:v=.同样。根据热值的单位J/kg,就可以推出对应的公式为: q= ;根据比热容的单位J/(kg?℃),也可以推出对应的公式为: c= 。

【分析】(1)J是热量的单位,kg是质量的单位,故可以推导出热值等于热量与燃料质量之比;

(2)J为热量单位,kg为质量单位,℃为温度单位,故可以推出比热容等于热量与质量和温度变化量乘积之比。

【解答】解:

J/kg中的J是热量Q的单位,kg是质量的单位,故可得对应的公式q=;

J/(kg?℃)中的J是热量Q的单位,kg是质量的单位,℃是温度的单位,所以比热容的公式为c=。

故答案为:q=;c=。

【点评】本题通过有关单位推导相应的公式,考查了对有关物理量及对应单位的掌握。

19.每一次物理学的重大发现都会影响人类社会的进步和发展。 牛顿 发现了万有引力定律,才有了今天的通讯卫星;继奥斯特发现了电流的磁效应之后 法拉第 发现了电磁感应现象,从此进入了电气化时代。(以上各空填物理学家的名字)

【分析】根据对科学家及其重要贡献的掌握分析答题。

【解答】解:牛顿发现了万有引力定律,才有了今天的通信卫星;

继奥斯特发现了电流的磁效应之后,法拉第发现了电磁感应现象,根据这个发现,后来发明了发电机,从此人类进入了电气化时代。

故答案为:牛顿;法拉第。

【点评】本题考查了基本的物理学常识,平时应注意积累,是一道基础题目。

20.物理学的每次重大发现都会影响人类社会的进步和发展。 牛顿 发现了万有引力定律,才有了今天的通信卫星;继奥斯特发现了电流的磁效应之后, 法拉第 发现了电磁感应现象,从此人类进入了电气化时代。(两空均填物理学家的名字)

【分析】根据对科学家及其重要贡献的掌握分析答题。

【解答】解:牛顿发现了万有引力定律,才有了今天的通信卫星;

继奥斯特发现了电流的磁效应之后,法拉第发现了电磁感应现象,从此人类进入了电气化时代。

故答案为:牛顿;法拉第。

【点评】熟练掌握物理学常识即可正确解题,平时要注意物理学史的学习。

三.解答题(共2小题)

21.为了研究物体在两个力作用情况下的运动状态与受力情况之间的关系,某小组同学利用两辆小车、光滑平直轨道、测力计、秒表、刻度尺等实验器材,做了如图所示的实验:用方向相反的两个水平拉力F1和F2拉着小车在光滑平直轨道上运动,用测力计测出F1和F2

的大小,用秒表、刻度尺等器材测出小车在不同时间内所通过的路程。(m小车1>m小车2)

次数 F1、F2大小 时间(S)路程/Cm 0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 F1=F2=10N(小车1) 路程/Cm 0 0 0 0 0 0

2 F1=F2=10N(小车1) 路程/Cm 0 2 4 6 8 10 12 14 16

3 F1=10N F2=5N(小车1) 路程/Cm 0 1 4 9 16 25 36 49 64

4 F1=20NF2=10N(小车1) 路程/Cm 0 2 8 18 32 50 72 98 128

5 F1=20NF2=10N(小车2) 路程/Cm 0 3 12 27 48 75 108 147 192

(1)分析实验一和实验二中的数据,可得出的初步结论是:当物体在水平方向受到一对平衡力作用时,物体的运动状态 不变 (选填“改变”或“不变”).请你根据所归纳的结论,把实验一中的数据补完整。

(2)分析实验三或实验四中的数据,可得出的初步结论是:当物体在水平方向 受非平衡力 时,物体的运动状态将发生改变。

(3)综合分析实验三和实验四,可得出的初步结论是:当物体受到共线、反向的两个差值不同的力作用时,在相同的时间内,物体运动状态改变的程度不同,且 两力的差值越大,运动状态改变越快 。

(4)综合分析实验四和实验五,可得出的初步结论是:不同的物体在水平方向的受力情况相同时,在相同的时间内, 物体质量越大,运动状态改变越慢 。

(5)某同学对后面四次实验进行综合分析以后,认为:“当物体受到力的作用时,物体就会运动”。你认为该同学的观点是 C 的(选填:A正确;B合理,但不完整;C错误)。

【分析】(1)根据物体受力情况可判断物体受平衡力,然后利用测量的路程和时间计算出速度,根据速度是否变化来确定物体运动状态是否改变;

(2)首先根据小车在实验三、四的受力情况判断出小车不受平衡力,通过测量的数据计算出小车此时的速度,若速度发生变化则物体运动状态就变华;

(3)比较实验三和四小车所受的合力的大小,在结合两次实验小车运动速度变化的快慢程度,可以得出此题结论;

(4)在两辆小车所受合力相等质量不相等时,通过计算小车1和小车2 的速度可以得出此题结论;

(5)根据运动和力的关系可以解决此题。

【解答】解:(1)实验一、二中,物体受两个大小相等、方向相反、同直线、同作用点的力,是平衡力,实验一小车速度为0,故小车静止,实验二小车速度始终为2m/s,是匀速运动,静止和匀速直线运动时,物体运动状态都不会改变。既然实验三中小车静止,所以后三次路程都为0。

(2)实验三、四小车受力大小不相等,受一对非平衡力,实验三小车速度是从1m/s逐渐增加到8m/s,实验四小车的速度是从2m/s逐渐增加到16m/s,小车在做变速运动,运动状态一直在变。

(3)实验三小车所受合力为10N﹣5N=5N,速度是在8s的时间里从1m/s逐渐增加到8m/s,实验四小车所受合力为20N﹣10N=10N,速度是在8s的时间里从2m/s逐渐增加到16m/s,可以看出小车的合力越大,运动状态改变越快。

(4)实验四和实验五的小车在水平方向的受力情况相同,但是m小车1>m小车2,通过计算小车一和小车二的速度可知:小车一在相等的时间比小车二速度改变的慢,所以物体质量越大,运动状态改变越慢;

(5)物体的运动不需要力来维持,物体不受力时可以做匀速直线运动,所以该同学的观点错误,故选C。

故答案为:(1)不变,0,0,0;

(2)受非平衡力;

(3)两力的差值越大,运动状态改变越快;

(4)物体质量越大,运动状态改变越慢;

(5)C。

【点评】物体受平衡力和不受力的状态是一样的,都做匀速直线运动或静止。力是改变物体运动状态的原因,但不是维持运动的原因。

22.为比较水、空气对牛奶的冷却效果,探究小组的同学进行了如下实验:将装有等质量牛奶的两个瓶子,甲瓶放在水中,乙瓶放在空气中,其它条件均相同。实验时,他们每隔一定时间记录一次甲、乙瓶内温度计的示数,根据实验数据画出两瓶牛奶温度随时间变化的图象如图所示。

(1)通过本次实验中,你发现 水 的冷却效果更好;

(2)通过分析,还可发现,甲瓶中牛奶冷却快慢前后不一致,是越来越 慢 ;

(3)物理学中我们用速度来表示物体运动的快慢。若请你用“冷却速度”来表示物体冷却快慢,“冷却速度”可以定义为:1千克物体, 单位时间内降低的温度 叫做冷却速度。

(4)本实验运用的探究方法主要是 控制变量法 (填一种即可)。

【分析】(1)分析表格数据可知,观察在相同时间内谁的温度变化快,谁的冷却效果就好;

(2)由表格数据可以看出,曲线的越来越平缓,说明温度变化越来越慢;

(3)类比速度的定义给“冷却速度”下个合理的定义,能正确的描述物体冷却程度;

(4)在研究物理问题时,某一物理量往往受几个不同物理量的影响,为了确定各个不同物理量之间的关系,就需要控制某些量,使其固定不变,改变某一个量,看所研究的物理量与该物理量之间的关系。这种研究问题的方法叫控制变量法。

【解答】解:

(1)由表格数据可知,在相同的时间内,水中的牛奶温度变化快,水的冷却效果好;

(2)由表格数据分析可知,甲瓶中牛奶,前段时间内牛奶的温度变化较快,后面的温度变化缓慢;

(3)“冷却速度”可以定义为:1千克物体,单位时间内降低的温度叫做冷却速度。

(4)由“装有等质量牛奶的两个瓶子,甲瓶放在水中,乙瓶放在空气中,其它条件均相同”,研究“水、空气对牛奶的冷却效果”,采用的是控制变量法。

故答案为:(1)水;(2)慢;(3)单位时间内降低的温度;(4)控制变量法。

【点评】此题是一道结合热传递改变物体内能的实例,考查利用物理学方法解决实际问题的能力,要学会利用所学知识解答,是中考的热点、难点。

同课章节目录

- 第一章 打开物理世界的大门

- 第一节 走进神奇

- 第二节 探索之路

- 第三节 站在巨人的肩膀上

- 第二章 运动的世界

- 第一节 动与静

- 第二节 长度与时间的测量

- 第三节 快与慢

- 第四节 科学探究:速度的变化

- 第三章 声的世界

- 第一节 科学探究:声音的产生与传播

- 第二节 声音的特性

- 第三节 超声与次声

- 第四章 多彩的光

- 第一节 光的反射

- 第二节 平面镜成像

- 第三节 光的折射

- 第四节 光的色散

- 第五节 科学探究:凸透镜成像

- 第六节 神奇的眼睛

- 第五章 质量与密度

- 第一节 质量

- 第二节 学习使用天平和量筒

- 第三节 科学探究:物质的密度

- 第四节 密度知识的应用

- 第六章 熟悉而陌生的力

- 第一节 力

- 第二节 怎样描述力

- 第三节 弹力与弹簧测力计

- 第四节 来自地球的力

- 第五节 科学探究:摩擦力

- 第七章 力与运动

- 第一节 科学探究:牛顿第一定律

- 第二节 力的合成

- 第三节 力的平衡

- 第八章 压强

- 第一节 压力的作用效果

- 第二节 科学探究:液体的压强

- 第三节 空气的“力量”

- 第四节 流体压强与流速的关系

- 第九章 浮力

- 第一节 认识浮力

- 第二节 阿基米德原理

- 第三节 物体的浮与沉

- 第十章 机械与人

- 第一节 科学探究:杠杆的平衡条件

- 第二节 滑轮及其应用

- 第三节 做功了吗

- 第四节 做功的快慢

- 第五节 机械效率

- 第六节 合理利用机械能

- 第十一章 小粒子与大宇宙

- 第一节 走进微观

- 第二节 看不见的运动

- 第三节 探索宇宙