人教部编版初中历史七年级上册第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 单元测试题(解析版)

文档属性

| 名称 | 人教部编版初中历史七年级上册第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 单元测试题(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 216.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-01-17 21:57:10 | ||

图片预览

文档简介

第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 单元测试题

一、选择题(每小题只有一个正确答案)

1.下列关于《史记》的作者与体例组合正确的一项是( )

A. 司马迁、纪传体 B. 司马迁、编年体 C. 司马光、编年体 D. 司马光、纪传体

2.下图中的寺庙与哪一宗教有关系 ( )

A. 道教 B. 伊斯兰教 C. 基督教 D. 佛教

3.与秦末农民战争有关的两个成语故事是( )

①破釜沉舟 ②草木皆兵 ③斩木为兵,揭竿而起 ④草船借箭

A. ①③ B. ②③ C. ②④ D. ①④

4.对历史上发生的“楚汉战争”理解正确的是( )

A. 发生在巨鹿之战之前,项羽进军关中之后B. 在鸿门宴上,范增劝项羽杀掉了刘邦

C. 项羽和刘邦为争夺帝位进行的战争 D. 楚庄王与晋文公为争霸发生的战争

5.我国历史上第一个统一的中央集权国家定都在( )

A. 镐京 B. 咸阳 C. 长安 D. 洛阳

6.史书记载,董仲舒死后,汉武帝有一次经过他的墓地,特意下马。汉武帝如此尊重他,主要是因为董仲舒( )

A. 率领军队,打击匈奴 B. 推动实现大一统

C. 完成出使西域的任务 D. 编成《史记》

7.下列对“光武中兴”含义的理解,不准确的一项是( )

A. 社会比较安定 B. 经济状况明显好转

C. 人口增加 D. 农民摆脱了压迫和剥削

8.汉文帝与汉景帝时期,继续推行汉高祖的休养生息政策,出现了一个繁荣局面,史称( )

A. 光武中兴 B. 文景之治 C. 贞观之治 D. 大唐盛世

9.“彻底消除和根绝欲望后,生老病死、悲伤、哀痛、苦难、不幸和绝望就一扫而光”,宣扬这种教义的宗教是( )

A. 道教 B. 佛教 C. 基督教 D. 伊斯兰教

10.想一想《丝绸之路图》,指出其所经地点的先后顺序( )

①西亚 ②河西走廊 ③欧洲 ④今新疆境内

A. ②①③④ B. ④②①③ C. ④①②③ D. ②④①③

11.西汉初年,统治者实行休养生息政策的原因是( )

①经济萧条,国家贫困 ②吸取秦亡教训③ 重视发展农业 ④王国势力强大

A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④

12.《汉书》记载:“(秦朝)丁男(成年男子)披甲(铠甲),丁女转输,苦不聊生。”由此可见秦朝 ( )

A. 兵役、徭役繁重 B. 刑罚严酷 C. 赋税沉重 D. 人民勤劳

13.秦始皇统治时期,市场上鞋子没人买,拐杖却是抢手货,这说明( )

A. 秦朝人民习俗,喜欢拄拐杖 B. 秦朝法律的残暴

C. 市场竞争的必然结果 D. 人民为了赶时髦

14.秦统一全国后,诏书传到南方的许多地方,当地没有人认识。据此,你认为秦始皇应该采取什么措施( )

A. 焚书坑儒 B. 统一文字 C. 统一货币 D. 统一语言

15.当你被这“人间仙境”的清幽所打动时,是否能认出图中是哪个宗教的胜地 ( )

A. 儒教 B. 道教 C. 佛教 D. 喇嘛教

16.公元前202年,刘邦称帝,建立西汉王朝,这一事件发生在( )

A. 公元前2世纪初 B. 公元前2世纪末 C. 公元前3世纪初 D. 公元前3世纪末

17.在纸出现之前,中国主要的书写材料是( )

①竹简 ②木牍 ③帛 ④泥板

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①③④

18.关于陈胜吴广起义说法不正确的是( )

A. 秦的暴政是起义爆发的根本原因 B. 爆发于公元前209年

C. 建立了陈政权,推翻了秦的统治 D. 是中国历史上第一次大规模的农民战争

19.若你是秦朝的一位官员,你可能做的事情有( )

①被秦始皇任命为郡守 ②买东西时使用圆形方孔币 ③上书皇帝使用文字为大篆

④因谈论儒家诗书而被判刑 ⑤被派到北方筑长城

A. ①②③ B. ③④⑤ C. ①②④⑤ D. ①②③④⑤

20.“文景之治”开创了中国封建社会的第一个治世,它上承汉高祖伟业,下启汉武帝雄风,为汉代国富民强奠定了物质基础。“文景之治”这一盛世景象出现的原因有( )

①吸取秦亡的教训,减轻农民的徭役、兵役和赋税负担

②注重发展农业生产,奖励耕作的农民,劝诫百官关心农桑

③文帝、景帝提倡节约并以身作则

④重视“以德化民”,社会比较安定

⑤采取了一系列措施.加强中央集权

A. ①②③④ B. ①②③⑤ C. ①②④⑤ D. ②③④⑤

21.张骞第一次出使西域的目的是( )

A. 联络大月氏夹击匈奴 B. 联络乌孙国王进攻匈奴

C. 准备设立西域都护 D. 开通丝绸之路

22.19世纪末,德国地质学家里希霍芬将我国西汉以来逐渐形成的贯穿欧亚的陆上通道称为“丝绸之路”。下列对“丝绸之路”的表述,错误的是( )

A. “丝绸之路”的起点是玉门关 B. 从河西走廊向西最远到达欧洲

C. 丝绸是通道上运输的主要商品 D. 促进了东西方经济、文化交流

23.从修建骊山墓、长城和驰道可以看出,秦的暴政最突出的表现在( )

A. 繁重的徭役 B. 很重的赋税 C. 残酷的刑法 D. 可怕的殉葬

24.下列对推翻秦朝起着决定作用的事件是( )

A. 陈胜吴广率领起义军打到咸阳附近 B. 刘邦率领军队逼近咸阳

C. 项羽在巨鹿大败秦军 D. 秦二世自杀

25.宦官和外戚交替专权这种现象最早出现在( )

A. 秦 朝 B. 西汉 C. 唐朝 D. 东汉后期

二、非选择题

26.读图,回答问题。

(1)图一中拜别汉武帝的是谁?他拜别汉武帝的目的是什么?

(2)图二中的路线在历史上被称为什么?这条路线的起点在哪里?

(3)图一中的拜别者为图二中路线的开通做出了什么贡献?该路线的开通有什么重要的历史意义?

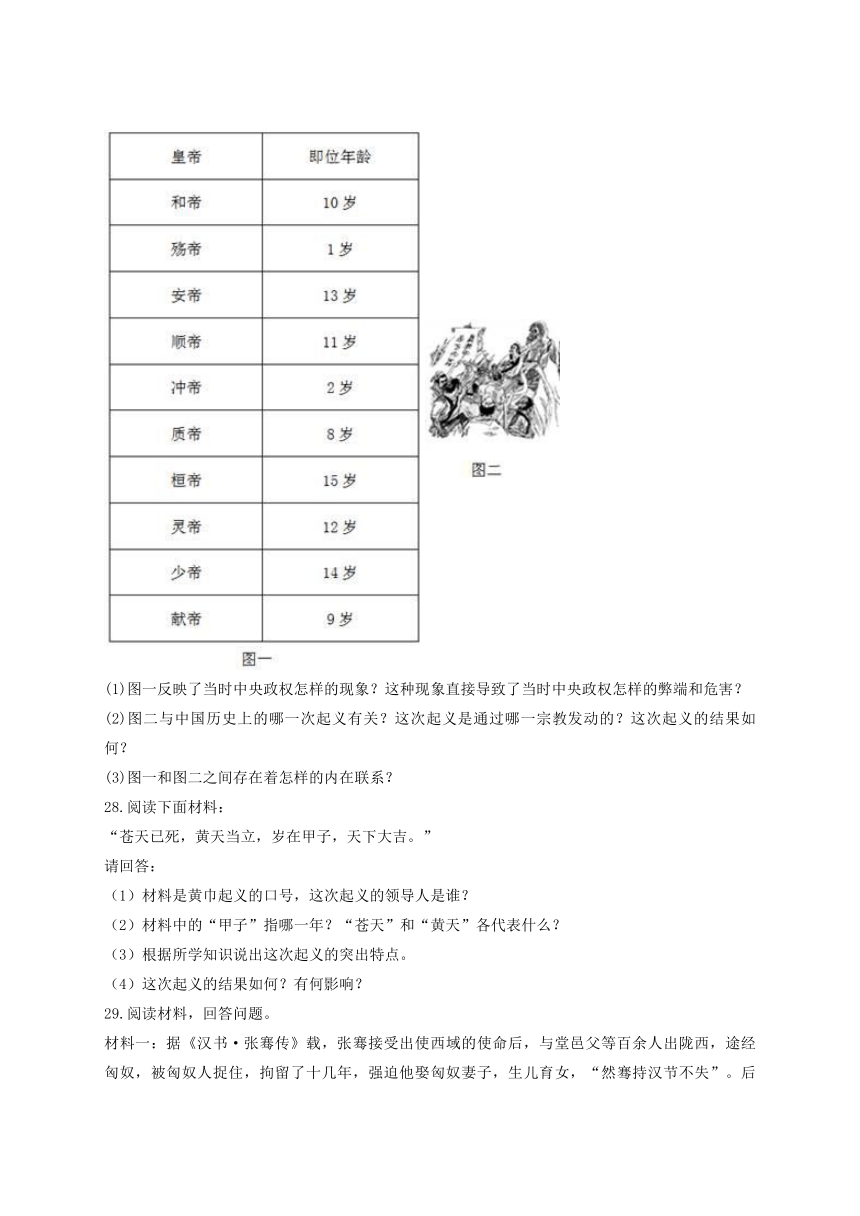

27.观察下面的图表,回答下列问题。

(1)图一反映了当时中央政权怎样的现象?这种现象直接导致了当时中央政权怎样的弊端和危害?

(2)图二与中国历史上的哪一次起义有关?这次起义是通过哪一宗教发动的?这次起义的结果如何?

(3)图一和图二之间存在着怎样的内在联系?

28.阅读下面材料:

“苍天已死,黄天当立,岁在甲子,天下大吉。”

请回答:

(1)材料是黄巾起义的口号,这次起义的领导人是谁?

(2)材料中的“甲子”指哪一年?“苍天”和“黄天”各代表什么?

(3)根据所学知识说出这次起义的突出特点。

(4)这次起义的结果如何?有何影响?

29.阅读材料,回答问题。

材料一:据《汉书·张骞传》载,张骞接受出使西域的使命后,与堂邑父等百余人出陇西,途经匈奴,被匈奴人捉住,拘留了十几年,强迫他娶匈奴妻子,生儿育女,“然骞持汉节不失”。后来,张骞乘匈奴不备,率众脱逃,辗转到达大月氏。从大月氏回来,张骞见北道危险,改走南道,不料又被匈奴人捉住,扣留了一年多,直到单于病死,匈奴贵族为争夺统治权发生内乱,他才带着匈奴妻子与堂邑父一起逃回汉朝,历尽千辛万苦。这时已是公元前126年了。

材料二:

(1)材料一、材料二共同反映了一件什么历史大事?哪一个皇帝在位?

(2)这次出使的时间和目的各是什么?

(3)材料一中的内容反映了这次出使遇到了什么困难?

(4)此件历史大事有何重要作用?

(5)我们要学习此人的什么精神?

30.阅读下列材料,回答问题。

材料一 人死后能够转生来世。人的今生如果能忍受苦难,虔诚地信佛,来世就可以得到幸福。

材料二 该宗教主张修身养性,炼制丹药,以求得道成仙。

(1)材料一反映的是哪一宗教的教义?它起源于哪里?它传儒我国中原地区是在哪一历史时期?

(2)材料二反映的是哪一宗教的主张?请写出这一宗教的两位创始人。他们分别创立什么道?

(3)材料二反映的宗教在民间兴起于何时?

答案解析

1.【答案】A

【解析】《史记》的作者是西汉著名的史学家司马迁,《史记》是我国第一部纪传体通史,故选A。

2.【答案】D

【解析】此图是白马寺,是汉明帝建造的我国第一座佛教寺院。

3.【答案】A

【解析】与秦末农民战争有关的两个成语故事是“破釜沉舟”和“斩木为兵”,揭竿而起。故本题选A。

4.【答案】C

【解析】楚汉之争是发生于公元前206年8月至公元前202年12月,项羽、刘邦为争夺政权进行的一场大规模战争。最终刘邦在垓下一战中战败项羽,获得最后胜利,建立了西汉王朝。楚汉之争历时3年多,战地之辽阔,规模之巨大,用兵韬略之丰富,前所未有,在中国古代战争史上占有重要地位。

5.【答案】B

【解析】我国历史上第一个统一的中央集权的多民族的国家是秦朝,定都于咸阳。

6.【答案】B

【解析】汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,把儒家学说作为封建正统思想,排斥其他各家学说。同时大力推行儒家教育,在长安兴办太学,以儒家的五经为主要教材,从而使儒家教育官方化,这些都推动了汉武帝实现大一统,所以汉武帝才那么尊重董仲舒,所以选择B。

7.【答案】D

【解析】汉光武帝刘秀为了巩固统治,采取了一系列稳定社会局面的措施。到光武帝统治后期,社会出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展,史称“光武中兴”。“光武中兴”时期,农民仍然是被剥削阶级,不能摆脱了被压迫和剥削的命运。ABC不符合题意,故选D。

8.【答案】B

【解析】汉景帝与汉文帝时期,继续推行汉高祖的休养生息政策,出现了一个繁荣局面,史称“文景之治”。“光武中兴”发生在东汉刘秀统治时期,C、D项均发生在唐朝时期,故选B。

9.【答案】B

【解析】佛教宣扬“彻底消除和根绝欲望后,生老病死、悲伤、哀痛、苦难、不幸和绝望就一扫而光”,让人们消除欲望,故选B。

10.【答案】D

【解析】丝绸之路,简称丝路。是指西汉(公元前202年—公元8年)时,由张骞出使西域开辟的以长安(今西安)为起点,经河西走廊(甘肃走廊)、新疆,到中亚、西亚,欧洲,联结地中海各国的陆上通道。故选D项。

11.【答案】A

【解析】根据所学可知,汉初由于秦朝的暴政和战乱,社会生产遭到严重破坏,恢复和发展生产,巩固新的王朝,成为汉初统治者面对的首要问题,汉高祖在吸取秦亡教训的基础上,采取了休养生息政策,①②符合题意;重视发展农业是休养生息政策的表现;王国势力强大后来实行削藩政策的原因;BCD不符合题意,故选A。

点睛:分析题干备选项与题干的关系,排除与休养生息无关的选项,进一步排除不属于原因的选项。

12.【答案】A

【解析】丁男(成年男子)披甲”指兵役,“丁女转输”指徭役,秦朝时,兵役、徭役十分繁重,民不聊生。故选A。

13.【答案】B

【解析】秦始皇统治时期,市场上鞋子没人买,拐杖却是抢手货,其原因是秦国主张以法治国,商鞅变法后,实行连坐、腰斩酷刑,如果犯一点小错误,不是砍手就是砍腿。说明了秦朝法律的残暴。选B项。

14.【答案】B

【解析】诏书是皇帝意旨的内容既然没有人认识是因为看不懂,可见秦始皇应该统一文字的必要性,没有涉及语言和货币,排除A、C、D三项。

15.【答案】B

【解析】此图为道教圣地青城山五洞天,此题考查学生的识图能力。

16.【答案】D

【解析】公元纪年法是公元前再到公元的顺序来排列。公元前是按照由大到小的顺序排列,公元前的世纪是按照实际年份的第一位数加1来计算的。公元前202年是处于公元前3世纪末期。故本题答案选D。

17.【答案】A

【解析】在纸没有发明之前,人们的书写材料主要是竹木简、帛。

18.【答案】C

【解析】陈胜吴广起义是中国历史上发动的第一次农民大起义,起义沉重打击了秦王朝的反动统治,但最终以失败而告终。答案选C。

19.【答案】C

【解析】本题可用排除法。秦朝统一文字,把小篆作为全国规范文字,后来又推广更为简单的隶书。③上书皇帝使用文字为大篆是不可能出现在秦朝。所以此题选C。

20.【答案】A

【解析】依据所学可知,汉初,经济凋敝,统治者采取"轻徭薄赋"、"与民休息"的政策,减轻农民的徭役、兵役和赋税负担;注重发展农业生产,奖励耕作的农民,劝诫百官关心农桑;文帝、景帝提倡节约并以身作则;重视“以德化民”,社会比较安定;文景统治时期,采取以德化民、无为而治。仔细审查①②③④符合题意,故此题选A。

21.【答案】A

【解析】为联络大月氏共同夹击匈奴,公元前138年,汉武帝派张骞第一次出使西域。因此选A。

22.【答案】A

【解析】古代丝绸之路的路线是从长安出发,经过河西走廊,今新疆地域,运往西亚,再转运至欧洲,因此A所述丝绸之路的起点是玉门关是不正确的,所以答案是A。

23.【答案】A

【解析】根据已学知识可知,修建骊山墓、长城和驰道需要大量的人力,而徭役是指中国古代统治者强迫平民从事的无偿劳动。包括力役、杂役、军役等。故选A。

24.【答案】C

【解析】公元前207年,项羽在巨鹿大败秦军,秦朝自此一蹶不振,这对于推翻秦朝统治起着决定的作用。

25.【答案】D

【解析】本题考查的是东汉后期的政治特点.东汉后期,政治统治的突出特点外戚宦官交替专权.东汉前期,亦即光武帝、明帝、章帝时期,皇帝本人能够控制国家的政治权力.但进入东汉后期以后,从和帝开始,东汉政权内部,出现了外戚、宦官轮流把持国家最高权力的局面.这种情况,贯穿于整个东汉中后期的历史,成为东汉政治史的一个重要特点.故选D.

26.【答案】(1)张骞。出使西域,联络大月氏打击匈奴。

(2)丝绸之路。长安。

(3)张骞出使西域,加强了西域各国与西汉的联系,开通了中西交往的通道。丝绸之路是中西交通的陆上要道,促进了中西经济文化交流。

【解析】(1)为了联络大月氏,共同夹击匈奴。公元前138年和公元前119年,汉武帝派张骞两次出使西域。张骞出使西域打通了汉与西域的通道,有利于汉与西域各国的经济文化联系,为开辟丝绸之路奠定了基础。

(2)张骞出使西域后,汉朝的使者、商人接踵西行,西域的使者、商人纷纷东来。他们把中国的丝和丝织品,从长安通过河西走廊、今新疆境内,运往西亚,再转运到欧洲,又把西域各国的奇珍异宝输入中国内地。这条沟通中西交通的陆上要道,就是丝绸之路。丝绸之路的起点是长安。

(3)公元前138年和公元前119年,张骞两次出使西域,打通了汉与西域的通道,有利于汉与西域各国的经济文化联系,为开辟丝绸之路奠定了基础。在张骞出使西域的基础上,西汉开辟了丝绸之路,有力地促进了中西方之间的文化交流,对促进汉朝的兴盛产生了积极作用,至今仍是中西方交往的一条重要通道,促进了中西经济文化交流。

27.【答案】(1)即位的皇帝大都年幼;外戚和宦官交替专权,政治腐朽不堪,时局动荡不安。

(2)黄巾起义;太平道;起义最终失败,但是沉重打击了东汉政权,使其一蹶不振。

(3)由于即位的皇帝年龄比较小,产生了外戚和宦官交替 专权现象,社会动荡黑暗,导致了东汉末年的黄巾起义。

【解析】(1)第一小问,根据图一中即位皇帝的年龄可知,皇帝大多年幼;第二小问,根据所学可知,皇帝年幼时,大权由太后主持,就出现重用自己的亲戚,从而出现外戚专权,皇帝长大后,依赖身边的宦官除掉外戚,又出现宦官专权的局面。如此反复,形成了外戚和宦官交替专权的弊端。其危害就是导致政治腐朽不堪,社会混乱,动摇了东汉的统治,从而走向衰亡。

(2)第一小问,根据图片中旗帜上的文字“岁在甲子,天下大吉”可知,这是公元184年即农历甲子年爆发的黄巾起义的口号,图二反映的是黄巾起义。第二小问,根据所学可知,起义的领导人张角创立太平道,经过10多年,信徒到达数十万人,为起义做了充分准备;第三小问,根据所学可知,起义最终因东汉政府的残酷镇压而失败,但是沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振。

(3)根据所学可知,皇帝年幼导致外戚宦官交替专权,由此导致朝政越来越腐败,统治黑暗,最终导致黄巾起义爆发的。所以两者之间的直接联系是没有的,图一间接导致了图二的发生。

28.【答案】(1)张角。

(2)“甲子”指公元184年,“苍天”暗示东汉政权,“黄天”指黄巾军。

(3)有组织、有准备。

(4)结果:失败。 影响:沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振。

【解析】(1)根据材料是黄巾起义的口号,结合所学知识可知,公元184年领导黄巾起义的是张角。

(2)根据材料中的“甲子”,结合所学知识可知,黄巾起义的“甲子”年,是指公元184年;“苍天”暗示东汉政权,“黄天”指黄巾军。

(3)结合所学知识可知,公元184年张角等人,经过精心策划而领导的一场有组织、有准备的农民大起义。

(4)结合所学知识可知,张角领导的黄巾起义结果失败了;但是这次农民起义,沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振。

29.【答案】(1)张骞出使西域;汉武帝

(2)公元前138年;联络大月氏,夹击匈奴。

(3)被匈奴捉住。

(4)促进了西域经济文化的发展,为丝绸之路的开辟打下了基础。

(5)不怕困难、忠于职守、热爱祖国的伟大精神。(言之有理即可)

【解析】(1)汉武帝为反击匈奴,公元前138年,派张骞出使西域。公元前119年,张骞第二次出使西域,诸国也纷纷派使者回访,汉朝终于和西域各国建立了友好关系。材料二中的图片是《张骞拜别汉武帝出使西域》的壁画,反映的是张骞出使西域的历史史实,所以材料一,材料二共同反映了张骞出使西域。

(2)张骞出使西域的直接目的是联络大月氏夹击匈奴。汉武帝为反击匈奴,公元前138年,派张骞出使西域。

(3)分析材料一可知,张骞这次出使被匈奴捉住。

(4)依据所学知识可知,公元前138年和公元前119年,张骞两次出使西域,打通了汉与西域的通道,有利于汉与西域各国的经济文化联系,为开辟丝绸之路奠定了基础。可见张骞出使西域促进了西域经济文化的发展,为丝绸之路的开辟打下了基础。

(5)张骞出使西域克服艰难险阻,不畏艰难,最后不辱使命。我们应学习张骞不怕困难、忠于职守、热爱祖国的伟大精神。

30.【答案】(1)佛教。古印度。西汉。

(2)道教。张角、张陵。太平道、五斗米道。

(3)东汉。

【解析】(1)根据材料内容依据所学知识可知,佛教主张人死后能够转生来世,人的今生如果能忍受苦难,虔诚信佛,来时就能得到幸福。佛教起源于古印度;在西汉时期开始传入我国。

(2)根据材料中“炼制丹药,以求得道成仙”可知指的是道教;依据所学知识可知,道教的创始人是张角和张陵;张角创办了太平道,张凌创办了五斗米道。

(3)依据所学知识可知,道教是我国土生土长的宗教,东汉时期,民间流行的神仙方术与道家学说的结合,主张修身养性,炼制丹药,以求得道成仙,这迎合了封建统治者追求长生不老的欲望。统治者利用道教统治人民,允许各地建立道观。

一、选择题(每小题只有一个正确答案)

1.下列关于《史记》的作者与体例组合正确的一项是( )

A. 司马迁、纪传体 B. 司马迁、编年体 C. 司马光、编年体 D. 司马光、纪传体

2.下图中的寺庙与哪一宗教有关系 ( )

A. 道教 B. 伊斯兰教 C. 基督教 D. 佛教

3.与秦末农民战争有关的两个成语故事是( )

①破釜沉舟 ②草木皆兵 ③斩木为兵,揭竿而起 ④草船借箭

A. ①③ B. ②③ C. ②④ D. ①④

4.对历史上发生的“楚汉战争”理解正确的是( )

A. 发生在巨鹿之战之前,项羽进军关中之后B. 在鸿门宴上,范增劝项羽杀掉了刘邦

C. 项羽和刘邦为争夺帝位进行的战争 D. 楚庄王与晋文公为争霸发生的战争

5.我国历史上第一个统一的中央集权国家定都在( )

A. 镐京 B. 咸阳 C. 长安 D. 洛阳

6.史书记载,董仲舒死后,汉武帝有一次经过他的墓地,特意下马。汉武帝如此尊重他,主要是因为董仲舒( )

A. 率领军队,打击匈奴 B. 推动实现大一统

C. 完成出使西域的任务 D. 编成《史记》

7.下列对“光武中兴”含义的理解,不准确的一项是( )

A. 社会比较安定 B. 经济状况明显好转

C. 人口增加 D. 农民摆脱了压迫和剥削

8.汉文帝与汉景帝时期,继续推行汉高祖的休养生息政策,出现了一个繁荣局面,史称( )

A. 光武中兴 B. 文景之治 C. 贞观之治 D. 大唐盛世

9.“彻底消除和根绝欲望后,生老病死、悲伤、哀痛、苦难、不幸和绝望就一扫而光”,宣扬这种教义的宗教是( )

A. 道教 B. 佛教 C. 基督教 D. 伊斯兰教

10.想一想《丝绸之路图》,指出其所经地点的先后顺序( )

①西亚 ②河西走廊 ③欧洲 ④今新疆境内

A. ②①③④ B. ④②①③ C. ④①②③ D. ②④①③

11.西汉初年,统治者实行休养生息政策的原因是( )

①经济萧条,国家贫困 ②吸取秦亡教训③ 重视发展农业 ④王国势力强大

A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④

12.《汉书》记载:“(秦朝)丁男(成年男子)披甲(铠甲),丁女转输,苦不聊生。”由此可见秦朝 ( )

A. 兵役、徭役繁重 B. 刑罚严酷 C. 赋税沉重 D. 人民勤劳

13.秦始皇统治时期,市场上鞋子没人买,拐杖却是抢手货,这说明( )

A. 秦朝人民习俗,喜欢拄拐杖 B. 秦朝法律的残暴

C. 市场竞争的必然结果 D. 人民为了赶时髦

14.秦统一全国后,诏书传到南方的许多地方,当地没有人认识。据此,你认为秦始皇应该采取什么措施( )

A. 焚书坑儒 B. 统一文字 C. 统一货币 D. 统一语言

15.当你被这“人间仙境”的清幽所打动时,是否能认出图中是哪个宗教的胜地 ( )

A. 儒教 B. 道教 C. 佛教 D. 喇嘛教

16.公元前202年,刘邦称帝,建立西汉王朝,这一事件发生在( )

A. 公元前2世纪初 B. 公元前2世纪末 C. 公元前3世纪初 D. 公元前3世纪末

17.在纸出现之前,中国主要的书写材料是( )

①竹简 ②木牍 ③帛 ④泥板

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①③④

18.关于陈胜吴广起义说法不正确的是( )

A. 秦的暴政是起义爆发的根本原因 B. 爆发于公元前209年

C. 建立了陈政权,推翻了秦的统治 D. 是中国历史上第一次大规模的农民战争

19.若你是秦朝的一位官员,你可能做的事情有( )

①被秦始皇任命为郡守 ②买东西时使用圆形方孔币 ③上书皇帝使用文字为大篆

④因谈论儒家诗书而被判刑 ⑤被派到北方筑长城

A. ①②③ B. ③④⑤ C. ①②④⑤ D. ①②③④⑤

20.“文景之治”开创了中国封建社会的第一个治世,它上承汉高祖伟业,下启汉武帝雄风,为汉代国富民强奠定了物质基础。“文景之治”这一盛世景象出现的原因有( )

①吸取秦亡的教训,减轻农民的徭役、兵役和赋税负担

②注重发展农业生产,奖励耕作的农民,劝诫百官关心农桑

③文帝、景帝提倡节约并以身作则

④重视“以德化民”,社会比较安定

⑤采取了一系列措施.加强中央集权

A. ①②③④ B. ①②③⑤ C. ①②④⑤ D. ②③④⑤

21.张骞第一次出使西域的目的是( )

A. 联络大月氏夹击匈奴 B. 联络乌孙国王进攻匈奴

C. 准备设立西域都护 D. 开通丝绸之路

22.19世纪末,德国地质学家里希霍芬将我国西汉以来逐渐形成的贯穿欧亚的陆上通道称为“丝绸之路”。下列对“丝绸之路”的表述,错误的是( )

A. “丝绸之路”的起点是玉门关 B. 从河西走廊向西最远到达欧洲

C. 丝绸是通道上运输的主要商品 D. 促进了东西方经济、文化交流

23.从修建骊山墓、长城和驰道可以看出,秦的暴政最突出的表现在( )

A. 繁重的徭役 B. 很重的赋税 C. 残酷的刑法 D. 可怕的殉葬

24.下列对推翻秦朝起着决定作用的事件是( )

A. 陈胜吴广率领起义军打到咸阳附近 B. 刘邦率领军队逼近咸阳

C. 项羽在巨鹿大败秦军 D. 秦二世自杀

25.宦官和外戚交替专权这种现象最早出现在( )

A. 秦 朝 B. 西汉 C. 唐朝 D. 东汉后期

二、非选择题

26.读图,回答问题。

(1)图一中拜别汉武帝的是谁?他拜别汉武帝的目的是什么?

(2)图二中的路线在历史上被称为什么?这条路线的起点在哪里?

(3)图一中的拜别者为图二中路线的开通做出了什么贡献?该路线的开通有什么重要的历史意义?

27.观察下面的图表,回答下列问题。

(1)图一反映了当时中央政权怎样的现象?这种现象直接导致了当时中央政权怎样的弊端和危害?

(2)图二与中国历史上的哪一次起义有关?这次起义是通过哪一宗教发动的?这次起义的结果如何?

(3)图一和图二之间存在着怎样的内在联系?

28.阅读下面材料:

“苍天已死,黄天当立,岁在甲子,天下大吉。”

请回答:

(1)材料是黄巾起义的口号,这次起义的领导人是谁?

(2)材料中的“甲子”指哪一年?“苍天”和“黄天”各代表什么?

(3)根据所学知识说出这次起义的突出特点。

(4)这次起义的结果如何?有何影响?

29.阅读材料,回答问题。

材料一:据《汉书·张骞传》载,张骞接受出使西域的使命后,与堂邑父等百余人出陇西,途经匈奴,被匈奴人捉住,拘留了十几年,强迫他娶匈奴妻子,生儿育女,“然骞持汉节不失”。后来,张骞乘匈奴不备,率众脱逃,辗转到达大月氏。从大月氏回来,张骞见北道危险,改走南道,不料又被匈奴人捉住,扣留了一年多,直到单于病死,匈奴贵族为争夺统治权发生内乱,他才带着匈奴妻子与堂邑父一起逃回汉朝,历尽千辛万苦。这时已是公元前126年了。

材料二:

(1)材料一、材料二共同反映了一件什么历史大事?哪一个皇帝在位?

(2)这次出使的时间和目的各是什么?

(3)材料一中的内容反映了这次出使遇到了什么困难?

(4)此件历史大事有何重要作用?

(5)我们要学习此人的什么精神?

30.阅读下列材料,回答问题。

材料一 人死后能够转生来世。人的今生如果能忍受苦难,虔诚地信佛,来世就可以得到幸福。

材料二 该宗教主张修身养性,炼制丹药,以求得道成仙。

(1)材料一反映的是哪一宗教的教义?它起源于哪里?它传儒我国中原地区是在哪一历史时期?

(2)材料二反映的是哪一宗教的主张?请写出这一宗教的两位创始人。他们分别创立什么道?

(3)材料二反映的宗教在民间兴起于何时?

答案解析

1.【答案】A

【解析】《史记》的作者是西汉著名的史学家司马迁,《史记》是我国第一部纪传体通史,故选A。

2.【答案】D

【解析】此图是白马寺,是汉明帝建造的我国第一座佛教寺院。

3.【答案】A

【解析】与秦末农民战争有关的两个成语故事是“破釜沉舟”和“斩木为兵”,揭竿而起。故本题选A。

4.【答案】C

【解析】楚汉之争是发生于公元前206年8月至公元前202年12月,项羽、刘邦为争夺政权进行的一场大规模战争。最终刘邦在垓下一战中战败项羽,获得最后胜利,建立了西汉王朝。楚汉之争历时3年多,战地之辽阔,规模之巨大,用兵韬略之丰富,前所未有,在中国古代战争史上占有重要地位。

5.【答案】B

【解析】我国历史上第一个统一的中央集权的多民族的国家是秦朝,定都于咸阳。

6.【答案】B

【解析】汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,把儒家学说作为封建正统思想,排斥其他各家学说。同时大力推行儒家教育,在长安兴办太学,以儒家的五经为主要教材,从而使儒家教育官方化,这些都推动了汉武帝实现大一统,所以汉武帝才那么尊重董仲舒,所以选择B。

7.【答案】D

【解析】汉光武帝刘秀为了巩固统治,采取了一系列稳定社会局面的措施。到光武帝统治后期,社会出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展,史称“光武中兴”。“光武中兴”时期,农民仍然是被剥削阶级,不能摆脱了被压迫和剥削的命运。ABC不符合题意,故选D。

8.【答案】B

【解析】汉景帝与汉文帝时期,继续推行汉高祖的休养生息政策,出现了一个繁荣局面,史称“文景之治”。“光武中兴”发生在东汉刘秀统治时期,C、D项均发生在唐朝时期,故选B。

9.【答案】B

【解析】佛教宣扬“彻底消除和根绝欲望后,生老病死、悲伤、哀痛、苦难、不幸和绝望就一扫而光”,让人们消除欲望,故选B。

10.【答案】D

【解析】丝绸之路,简称丝路。是指西汉(公元前202年—公元8年)时,由张骞出使西域开辟的以长安(今西安)为起点,经河西走廊(甘肃走廊)、新疆,到中亚、西亚,欧洲,联结地中海各国的陆上通道。故选D项。

11.【答案】A

【解析】根据所学可知,汉初由于秦朝的暴政和战乱,社会生产遭到严重破坏,恢复和发展生产,巩固新的王朝,成为汉初统治者面对的首要问题,汉高祖在吸取秦亡教训的基础上,采取了休养生息政策,①②符合题意;重视发展农业是休养生息政策的表现;王国势力强大后来实行削藩政策的原因;BCD不符合题意,故选A。

点睛:分析题干备选项与题干的关系,排除与休养生息无关的选项,进一步排除不属于原因的选项。

12.【答案】A

【解析】丁男(成年男子)披甲”指兵役,“丁女转输”指徭役,秦朝时,兵役、徭役十分繁重,民不聊生。故选A。

13.【答案】B

【解析】秦始皇统治时期,市场上鞋子没人买,拐杖却是抢手货,其原因是秦国主张以法治国,商鞅变法后,实行连坐、腰斩酷刑,如果犯一点小错误,不是砍手就是砍腿。说明了秦朝法律的残暴。选B项。

14.【答案】B

【解析】诏书是皇帝意旨的内容既然没有人认识是因为看不懂,可见秦始皇应该统一文字的必要性,没有涉及语言和货币,排除A、C、D三项。

15.【答案】B

【解析】此图为道教圣地青城山五洞天,此题考查学生的识图能力。

16.【答案】D

【解析】公元纪年法是公元前再到公元的顺序来排列。公元前是按照由大到小的顺序排列,公元前的世纪是按照实际年份的第一位数加1来计算的。公元前202年是处于公元前3世纪末期。故本题答案选D。

17.【答案】A

【解析】在纸没有发明之前,人们的书写材料主要是竹木简、帛。

18.【答案】C

【解析】陈胜吴广起义是中国历史上发动的第一次农民大起义,起义沉重打击了秦王朝的反动统治,但最终以失败而告终。答案选C。

19.【答案】C

【解析】本题可用排除法。秦朝统一文字,把小篆作为全国规范文字,后来又推广更为简单的隶书。③上书皇帝使用文字为大篆是不可能出现在秦朝。所以此题选C。

20.【答案】A

【解析】依据所学可知,汉初,经济凋敝,统治者采取"轻徭薄赋"、"与民休息"的政策,减轻农民的徭役、兵役和赋税负担;注重发展农业生产,奖励耕作的农民,劝诫百官关心农桑;文帝、景帝提倡节约并以身作则;重视“以德化民”,社会比较安定;文景统治时期,采取以德化民、无为而治。仔细审查①②③④符合题意,故此题选A。

21.【答案】A

【解析】为联络大月氏共同夹击匈奴,公元前138年,汉武帝派张骞第一次出使西域。因此选A。

22.【答案】A

【解析】古代丝绸之路的路线是从长安出发,经过河西走廊,今新疆地域,运往西亚,再转运至欧洲,因此A所述丝绸之路的起点是玉门关是不正确的,所以答案是A。

23.【答案】A

【解析】根据已学知识可知,修建骊山墓、长城和驰道需要大量的人力,而徭役是指中国古代统治者强迫平民从事的无偿劳动。包括力役、杂役、军役等。故选A。

24.【答案】C

【解析】公元前207年,项羽在巨鹿大败秦军,秦朝自此一蹶不振,这对于推翻秦朝统治起着决定的作用。

25.【答案】D

【解析】本题考查的是东汉后期的政治特点.东汉后期,政治统治的突出特点外戚宦官交替专权.东汉前期,亦即光武帝、明帝、章帝时期,皇帝本人能够控制国家的政治权力.但进入东汉后期以后,从和帝开始,东汉政权内部,出现了外戚、宦官轮流把持国家最高权力的局面.这种情况,贯穿于整个东汉中后期的历史,成为东汉政治史的一个重要特点.故选D.

26.【答案】(1)张骞。出使西域,联络大月氏打击匈奴。

(2)丝绸之路。长安。

(3)张骞出使西域,加强了西域各国与西汉的联系,开通了中西交往的通道。丝绸之路是中西交通的陆上要道,促进了中西经济文化交流。

【解析】(1)为了联络大月氏,共同夹击匈奴。公元前138年和公元前119年,汉武帝派张骞两次出使西域。张骞出使西域打通了汉与西域的通道,有利于汉与西域各国的经济文化联系,为开辟丝绸之路奠定了基础。

(2)张骞出使西域后,汉朝的使者、商人接踵西行,西域的使者、商人纷纷东来。他们把中国的丝和丝织品,从长安通过河西走廊、今新疆境内,运往西亚,再转运到欧洲,又把西域各国的奇珍异宝输入中国内地。这条沟通中西交通的陆上要道,就是丝绸之路。丝绸之路的起点是长安。

(3)公元前138年和公元前119年,张骞两次出使西域,打通了汉与西域的通道,有利于汉与西域各国的经济文化联系,为开辟丝绸之路奠定了基础。在张骞出使西域的基础上,西汉开辟了丝绸之路,有力地促进了中西方之间的文化交流,对促进汉朝的兴盛产生了积极作用,至今仍是中西方交往的一条重要通道,促进了中西经济文化交流。

27.【答案】(1)即位的皇帝大都年幼;外戚和宦官交替专权,政治腐朽不堪,时局动荡不安。

(2)黄巾起义;太平道;起义最终失败,但是沉重打击了东汉政权,使其一蹶不振。

(3)由于即位的皇帝年龄比较小,产生了外戚和宦官交替 专权现象,社会动荡黑暗,导致了东汉末年的黄巾起义。

【解析】(1)第一小问,根据图一中即位皇帝的年龄可知,皇帝大多年幼;第二小问,根据所学可知,皇帝年幼时,大权由太后主持,就出现重用自己的亲戚,从而出现外戚专权,皇帝长大后,依赖身边的宦官除掉外戚,又出现宦官专权的局面。如此反复,形成了外戚和宦官交替专权的弊端。其危害就是导致政治腐朽不堪,社会混乱,动摇了东汉的统治,从而走向衰亡。

(2)第一小问,根据图片中旗帜上的文字“岁在甲子,天下大吉”可知,这是公元184年即农历甲子年爆发的黄巾起义的口号,图二反映的是黄巾起义。第二小问,根据所学可知,起义的领导人张角创立太平道,经过10多年,信徒到达数十万人,为起义做了充分准备;第三小问,根据所学可知,起义最终因东汉政府的残酷镇压而失败,但是沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振。

(3)根据所学可知,皇帝年幼导致外戚宦官交替专权,由此导致朝政越来越腐败,统治黑暗,最终导致黄巾起义爆发的。所以两者之间的直接联系是没有的,图一间接导致了图二的发生。

28.【答案】(1)张角。

(2)“甲子”指公元184年,“苍天”暗示东汉政权,“黄天”指黄巾军。

(3)有组织、有准备。

(4)结果:失败。 影响:沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振。

【解析】(1)根据材料是黄巾起义的口号,结合所学知识可知,公元184年领导黄巾起义的是张角。

(2)根据材料中的“甲子”,结合所学知识可知,黄巾起义的“甲子”年,是指公元184年;“苍天”暗示东汉政权,“黄天”指黄巾军。

(3)结合所学知识可知,公元184年张角等人,经过精心策划而领导的一场有组织、有准备的农民大起义。

(4)结合所学知识可知,张角领导的黄巾起义结果失败了;但是这次农民起义,沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振。

29.【答案】(1)张骞出使西域;汉武帝

(2)公元前138年;联络大月氏,夹击匈奴。

(3)被匈奴捉住。

(4)促进了西域经济文化的发展,为丝绸之路的开辟打下了基础。

(5)不怕困难、忠于职守、热爱祖国的伟大精神。(言之有理即可)

【解析】(1)汉武帝为反击匈奴,公元前138年,派张骞出使西域。公元前119年,张骞第二次出使西域,诸国也纷纷派使者回访,汉朝终于和西域各国建立了友好关系。材料二中的图片是《张骞拜别汉武帝出使西域》的壁画,反映的是张骞出使西域的历史史实,所以材料一,材料二共同反映了张骞出使西域。

(2)张骞出使西域的直接目的是联络大月氏夹击匈奴。汉武帝为反击匈奴,公元前138年,派张骞出使西域。

(3)分析材料一可知,张骞这次出使被匈奴捉住。

(4)依据所学知识可知,公元前138年和公元前119年,张骞两次出使西域,打通了汉与西域的通道,有利于汉与西域各国的经济文化联系,为开辟丝绸之路奠定了基础。可见张骞出使西域促进了西域经济文化的发展,为丝绸之路的开辟打下了基础。

(5)张骞出使西域克服艰难险阻,不畏艰难,最后不辱使命。我们应学习张骞不怕困难、忠于职守、热爱祖国的伟大精神。

30.【答案】(1)佛教。古印度。西汉。

(2)道教。张角、张陵。太平道、五斗米道。

(3)东汉。

【解析】(1)根据材料内容依据所学知识可知,佛教主张人死后能够转生来世,人的今生如果能忍受苦难,虔诚信佛,来时就能得到幸福。佛教起源于古印度;在西汉时期开始传入我国。

(2)根据材料中“炼制丹药,以求得道成仙”可知指的是道教;依据所学知识可知,道教的创始人是张角和张陵;张角创办了太平道,张凌创办了五斗米道。

(3)依据所学知识可知,道教是我国土生土长的宗教,东汉时期,民间流行的神仙方术与道家学说的结合,主张修身养性,炼制丹药,以求得道成仙,这迎合了封建统治者追求长生不老的欲望。统治者利用道教统治人民,允许各地建立道观。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史