沪科新版八年级上学期《第2章 运动的世界》2018年单元测试卷(解析版)

文档属性

| 名称 | 沪科新版八年级上学期《第2章 运动的世界》2018年单元测试卷(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 890.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2019-01-19 21:30:52 | ||

图片预览

文档简介

沪科新版八年级上学期《第2章 运动的世界》2018年单元测试卷

一.选择题(共15小题)

1.小胖在测量记录中忘记了写单位,下列数据的单位是“mm”的是( )

A.物理课本一张纸的厚度是70

B.茶杯的高度是10

C.物理书的长度是252

D.他自己的身高是16.7

2.有五位同学用分度值为毫米的刻度尺测量同一本科学课本的宽度,测量值分别为18.52cm,18.48cm,19.80cm,18.49cm,18.51cm,下列数据最接近真实值的是( )

A.19.564cm B.19.56cm C.18.505cm D.18.50cm

3.车站上有甲、乙两列火车,某同学坐在乙车上,感觉到火车开动了,可过了一会儿才发现自己并没有离开火车站,该同学前后两次所选的参照物分别是( )

A.甲车和乙车 B.乙车和甲车 C.甲车和车站 D.乙车和车站

4.关于参照物,以下理解正确的是( )

A.五星红旗徐徐升起,是以旗杆作为参照物的

B.月亮在云朵里穿行,是以月亮作为参照物的

C.任何情况下,都应选地面为参照物

D.乘客看路旁的大树在向后退,是以大树作为参照物的

5.小红看到路旁的树木向北运动,小明看小红静止不动,若他们都以地面为参照物,则( )

A.小红向南运动,小明向北运动

B.小明向南、小红向北运动

C.小红、小明都向南

D.小红、小明都向北运动

6.一跳伞运动员在下落过程中,看到身旁的直升飞机在向下运动,则直升飞机相对于地面( )

A.一定上升 B.一定下降 C.可能静止 D.可能上升

7.如图,第一次世界大战期间,一名法国飞行员在2000m高空飞行时,顺手抓住了一颗飞行的子弹,其原因是( )

A.飞机在空中静止不动

B.子弹在空中静止不动

C.子弹和飞机运动方向相反

D.子弹相对于飞机几乎是静止的,速度大小方向都大致相同

8.中学生小明用手机中的运动软件测出从学校到家共3000步。如果小明从学校骑自行车到家,所需时间最接近( )

A.0.083h B.0.3h C.0.45h D.0.6 h

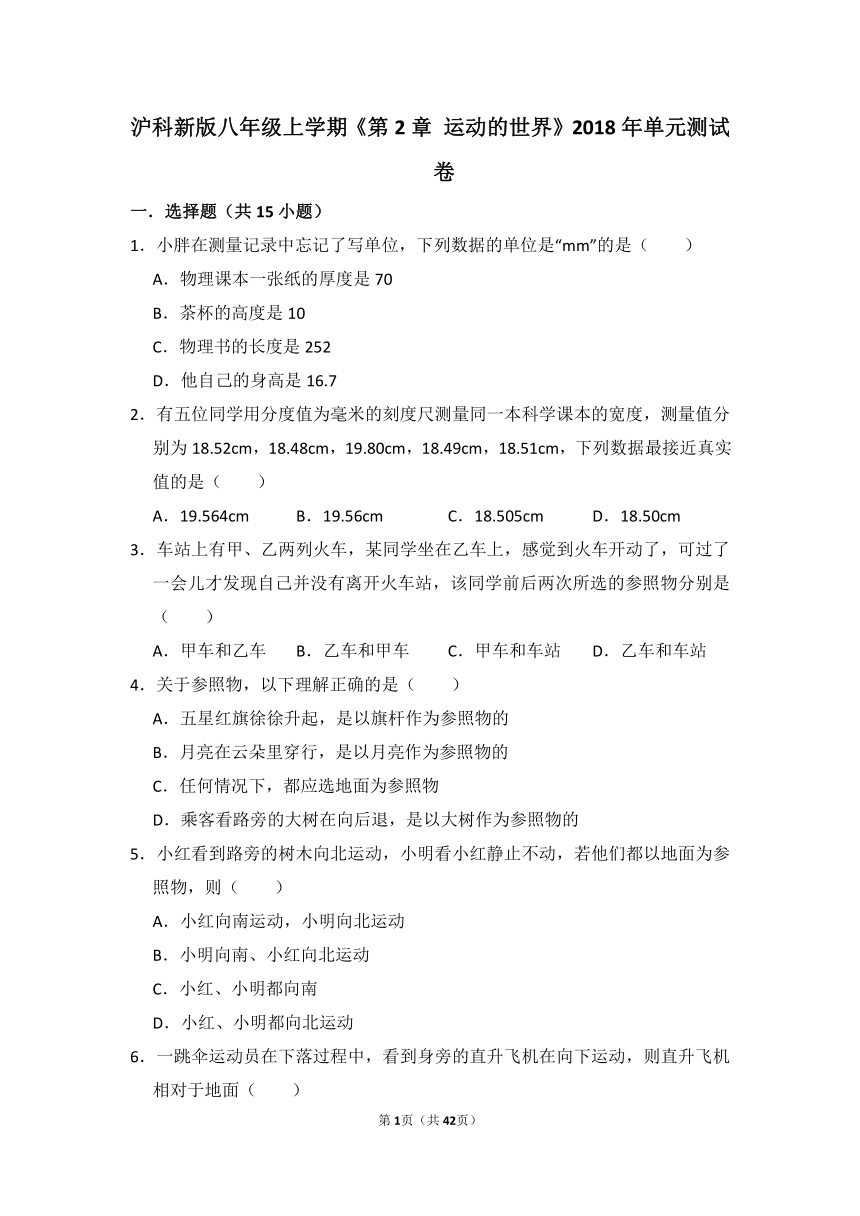

9.下列选项中刻度尺使用方法正确的是( )

A. B.

C. D.

10.关于误差的说法,正确的是( )

A.误差是没有遵守操作规则所造成的

B.采用精密的测量仪器就能消除误差

C.无论如何误差都是不可避免的

D.只要认真、规范、并经多次测量取平均值就能避免误差

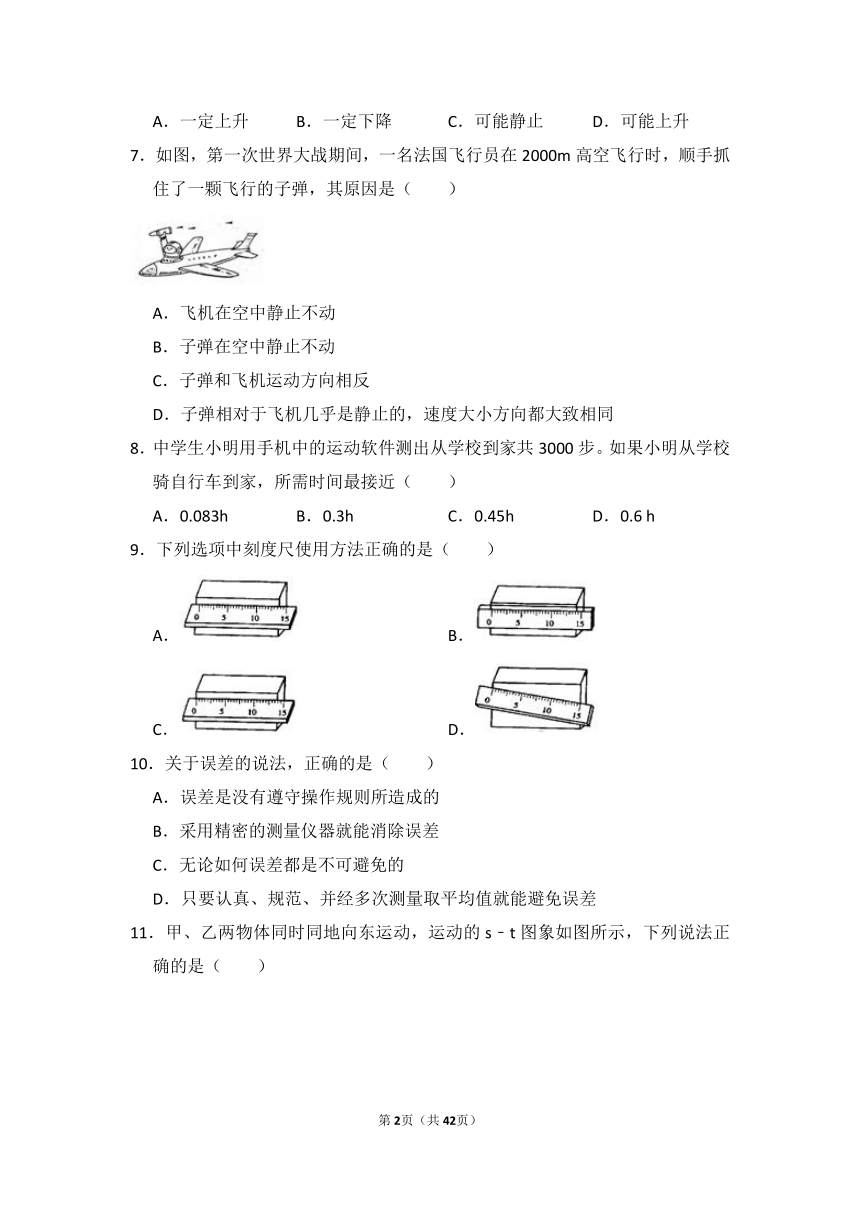

11.甲、乙两物体同时同地向东运动,运动的s﹣t图象如图所示,下列说法正确的是( )

A.0﹣t1时间内选甲为参照物,乙是向东运动

B.t1﹣t3时间内甲为匀速直线运动,t2时刻甲、乙两物体相遇

C.0﹣t4时间内甲的速度大于乙的速度

D.t2﹣t4时间内甲的平均速度比乙的平均速度大

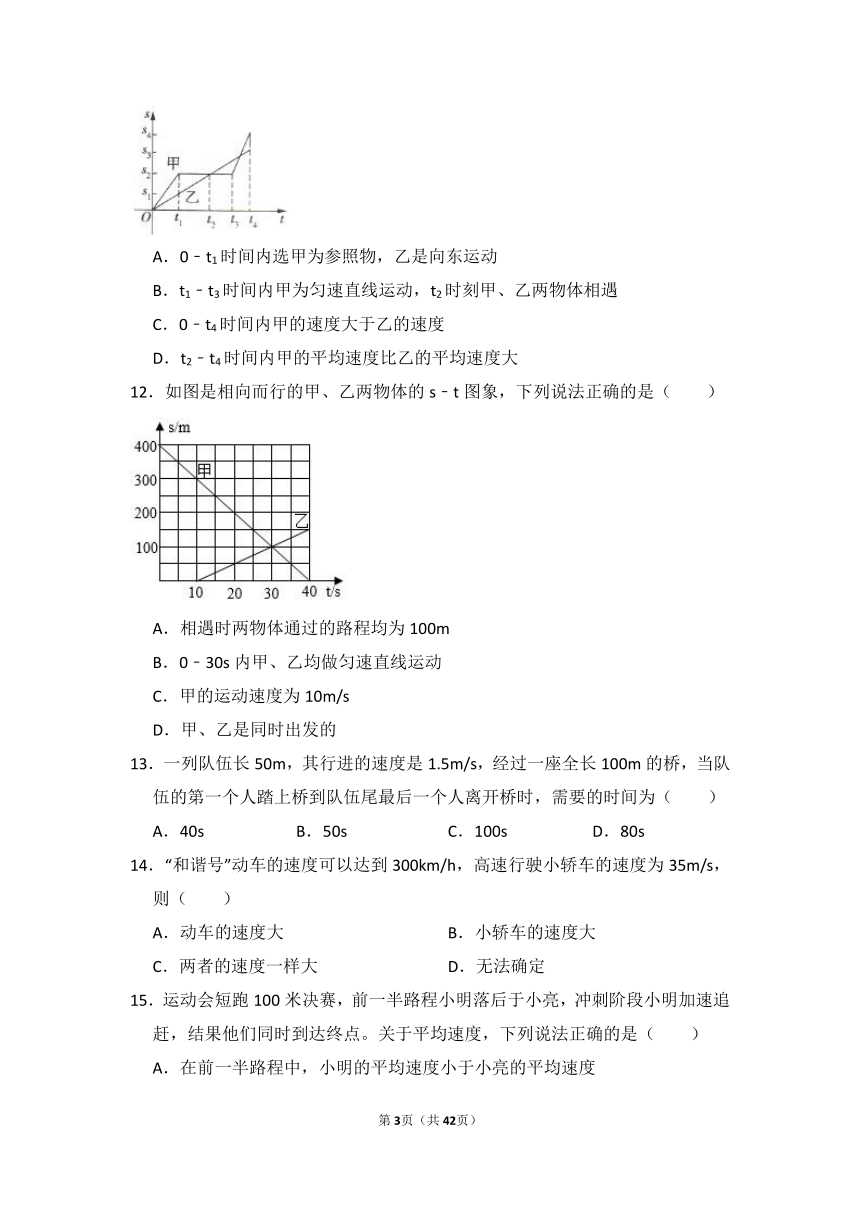

12.如图是相向而行的甲、乙两物体的s﹣t图象,下列说法正确的是( )

A.相遇时两物体通过的路程均为100m

B.0﹣30s内甲、乙均做匀速直线运动

C.甲的运动速度为10m/s

D.甲、乙是同时出发的

13.一列队伍长50m,其行进的速度是1.5m/s,经过一座全长100m的桥,当队伍的第一个人踏上桥到队伍尾最后一个人离开桥时,需要的时间为( )

A.40s B.50s C.100s D.80s

14.“和谐号”动车的速度可以达到300km/h,高速行驶小轿车的速度为35m/s,则( )

A.动车的速度大 B.小轿车的速度大

C.两者的速度一样大 D.无法确定

15.运动会短跑100米决赛,前一半路程小明落后于小亮,冲刺阶段小明加速追赶,结果他们同时到达终点。关于平均速度,下列说法正确的是( )

A.在前一半路程中,小明的平均速度小于小亮的平均速度

B.在冲刺阶段,小明的平均速度小于小亮的平均速度

C.两人百米赛跑的平均速度不相等

D.两人均不做匀速直线运动,各阶段的速度都无法比较

二.填空题(共20小题)

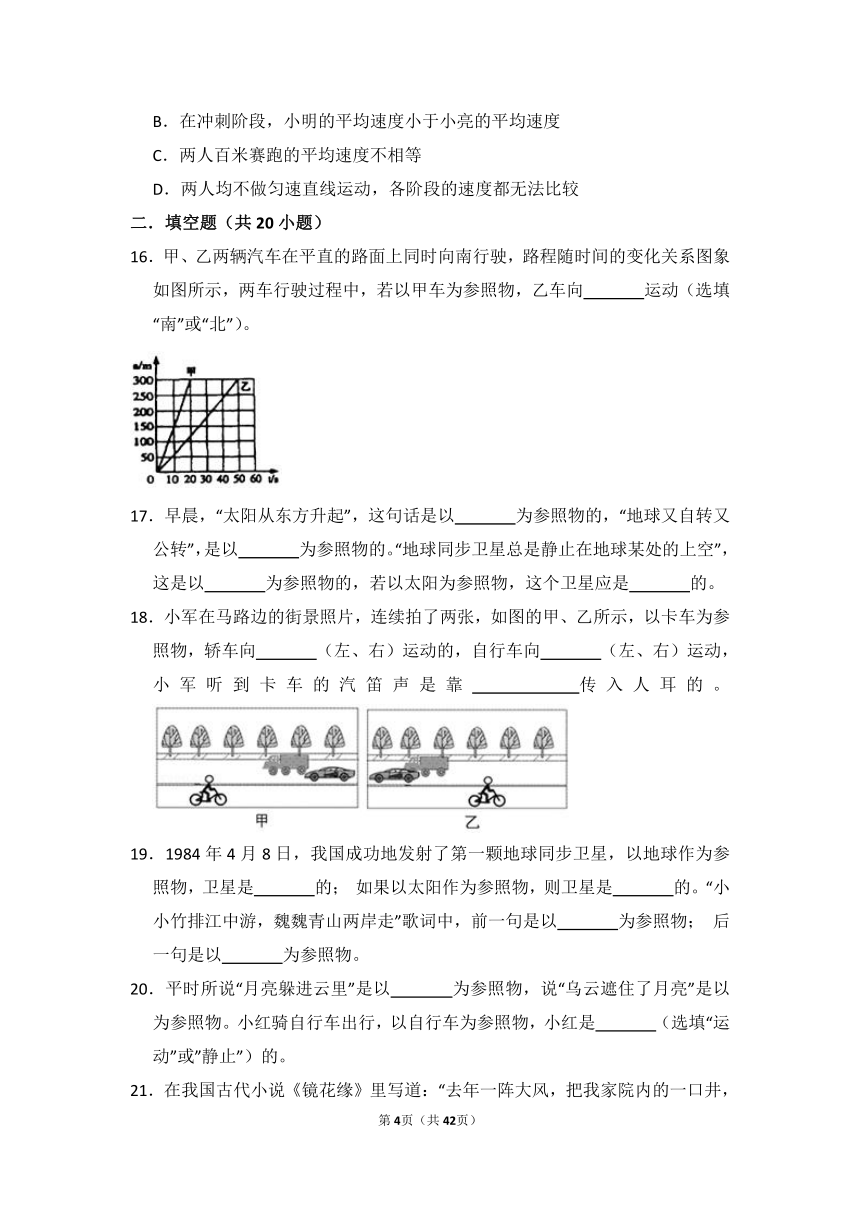

16.甲、乙两辆汽车在平直的路面上同时向南行驶,路程随时间的变化关系图象如图所示,两车行驶过程中,若以甲车为参照物,乙车向 运动(选填“南”或“北”)。

17.早晨,“太阳从东方升起”,这句话是以 为参照物的,“地球又自转又公转”,是以 为参照物的。“地球同步卫星总是静止在地球某处的上空”,这是以 为参照物的,若以太阳为参照物,这个卫星应是 的。

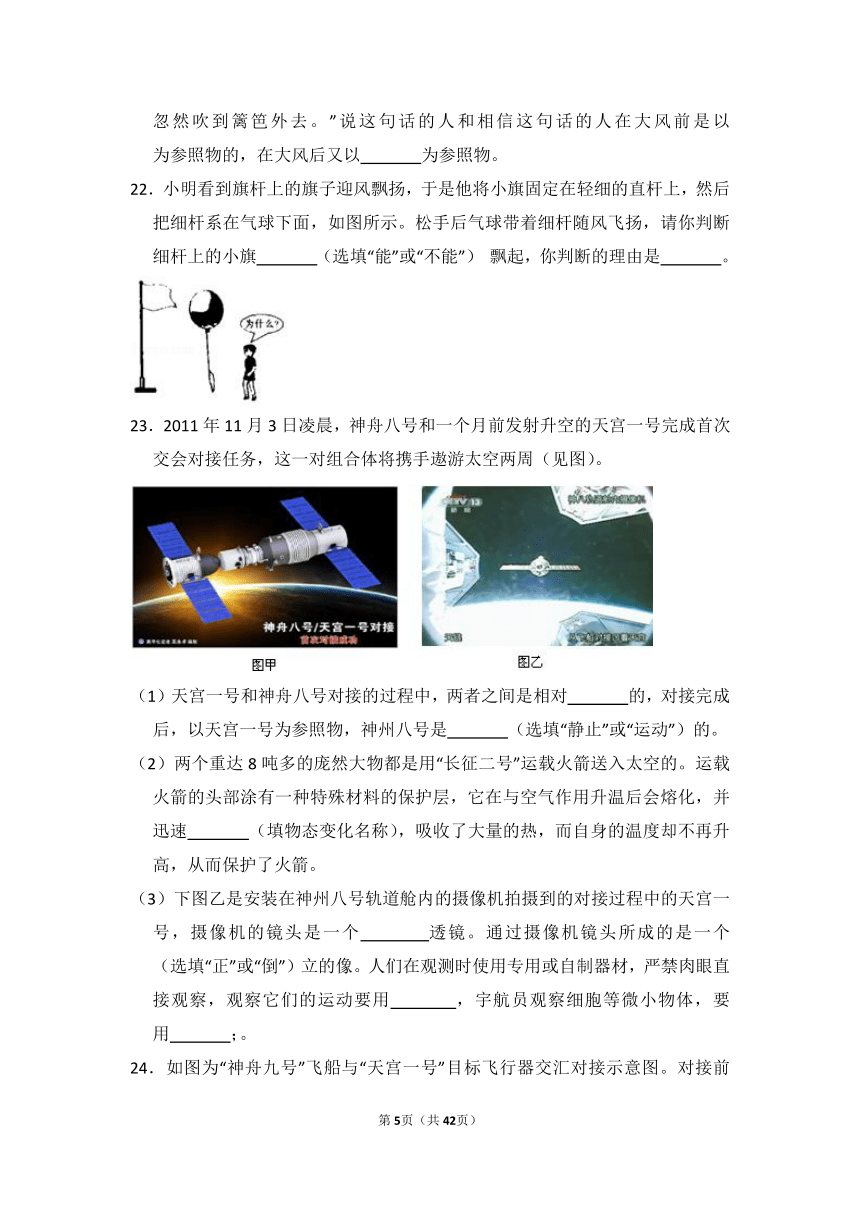

18.小军在马路边的街景照片,连续拍了两张,如图的甲、乙所示,以卡车为参照物,轿车向 (左、右)运动的,自行车向 (左、右)运动,小军听到卡车的汽笛声是靠 传入人耳的。

19.1984年4月8日,我国成功地发射了第一颗地球同步卫星,以地球作为参照物,卫星是 的; 如果以太阳作为参照物,则卫星是 的。“小小竹排江中游,魏魏青山两岸走”歌词中,前一句是以 为参照物; 后一句是以 为参照物。

20.平时所说“月亮躲进云里”是以 为参照物,说“乌云遮住了月亮”是以 为参照物。小红骑自行车出行,以自行车为参照物,小红是 (选填“运动”或”静止”)的。

21.在我国古代小说《镜花缘》里写道:“去年一阵大风,把我家院内的一口井,忽然吹到篱笆外去。”说这句话的人和相信这句话的人在大风前是以 为参照物的,在大风后又以 为参照物。

22.小明看到旗杆上的旗子迎风飘扬,于是他将小旗固定在轻细的直杆上,然后把细杆系在气球下面,如图所示。松手后气球带着细杆随风飞扬,请你判断细杆上的小旗 (选填“能”或“不能”) 飘起,你判断的理由是 。

23.2011年11月3日凌晨,神舟八号和一个月前发射升空的天宫一号完成首次交会对接任务,这一对组合体将携手遨游太空两周(见图)。

(1)天宫一号和神舟八号对接的过程中,两者之间是相对 的,对接完成后,以天宫一号为参照物,神州八号是 (选填“静止”或“运动”)的。

(2)两个重达8吨多的庞然大物都是用“长征二号”运载火箭送入太空的。运载火箭的头部涂有一种特殊材料的保护层,它在与空气作用升温后会熔化,并迅速 (填物态变化名称),吸收了大量的热,而自身的温度却不再升高,从而保护了火箭。

(3)下图乙是安装在神州八号轨道舱内的摄像机拍摄到的对接过程中的天宫一号,摄像机的镜头是一个 透镜。通过摄像机镜头所成的是一个 (选填“正”或“倒”)立的像。人们在观测时使用专用或自制器材,严禁肉眼直接观察,观察它们的运动要用 ,宇航员观察细胞等微小物体,要用 ;。

24.如图为“神舟九号”飞船与“天宫一号”目标飞行器交汇对接示意图。对接前 (填“神舟九号”或“天宫一号”)的速度先改变;对接时两者在空中飞行的速度大小和方向必须 ,此时两物体之间处于相对 。

25.2016年10月19日神舟十一号飞船与天宫二号成功对接,对接前,“神舟十一号”飞船与“天宫二号”沿同一方向运动,并且“神舟十一号”飞船向“天宫二号”缓慢地靠近,如图所示,若以“天宫二号”为参照物,“神州十一号”是 (选填“运动”或“静止”)的。若以为地球参照物,其中运动速度较大的是 (选填“神州十一号”飞船或“天宫二号”).对接后成功后相对于天宫二号,飞船是 (选填“运动”或“静止”)的。

26.如图所示的钟表,其分度值为 ,显示的时刻为15h min s。

27.一个甲型H1N1流感病毒分子的直径约为9×10﹣8m= nm(完成单位转换); 成人步行的速度约为5 (填上合适的单位).如图木块的长度是 cm。

28.如图所示,该刻度尺分度值是 mm,木块的测量值是 cm,

测得木块长度的精确值是 cm。

29.在实验中为了减小误差,常采用 的方法。某同学用刻度尺测量钢笔的长度,三次测量的结果分别是14.0厘米、14.1厘米、13.9厘米,该刻度尺的最小分度是 ,钢笔长度最接近 厘米。

30.道路上有很多交通标志,一重型汽车行至桥头,司机看见如图甲警示标志立在桥头,警示的内容是 ,一位出租车司机在机场高速公路的入口处,看到如图乙所示的标志牌,“100”的含义是 ,“机场30km”的含义是 ,在不违反交通规则的前提下,该司机从入口处出发,至少 小时才能到达机场。

31.小明坐在一列从十堰开往武汉的动车上,看到窗外树向后退,他是以 为参照物的。小明想测动车的速度。在路上动车通过一个隧道,已知隧道长2000m,小明从进入隧道口到离开另一侧隧道口,小明通过隧道的时间是40s,则动车速度是 km/h,已知车长150m,则动车全部通过该隧道所行驶的路程是 m,所需要的时间是 s。

32.步行不仅是一种简易的健身运动,而且还能方便地对一些长度进行估测。

(1)小华测出自己的步距为0.5m,他从教学楼的一端走到另一端,共走了84步,则教学楼的长度是 m,若这个过程用时35s,他的步行速度是 m/s。

(2)某同学上午8:00从起点出发,连续匀速途径二个不同的路段,先是上坡路,然后是较平直的路,两路段的长度均相同,在二个路段上的行驶速度之比为2:3,此人上午11:20正好到达终点。则他上坡路段用的时间是 min;上午10:10时他行进在 (选填“上坡路段”或“平直路段”)。

33.孙杨在2012年伦敦奥运会400m自由泳决赛中(游道长50m),从比赛开始,每50m为一个赛段,八个赛段的成绩如下表。

赛段 1 2 3 4 5 6 7 8

时间/s 25.57 27.77 28.41 28.45 28.27 28.16 27.11 26.40

在这次比赛中,孙杨在第 个赛段运动最快,可能的原因是(写一条) 。

34.如图是甲、乙两个物体做直线运动的路程﹣﹣时间图象。由图象可知:做匀速直线运动的是 ;以乙物体为参照物,甲物体 (填静止或运动)的。

35.小明乘坐公交车去学校时,看到车窗外的树木在向后运动,小明这是以 为参照物作出的判断(填“公交车”或“地面”).若从家到学校的路程是4km,乘车时间为6min,那么公交车的平均速度为 km/h。

三.实验探究题(共5小题)

36.在“测量物体长度”的实验时,小可和同学们跃跃欲试,都想要测出最准确的数据。

小可说:“我只要认真按老师的要求去做就不会有实验误差。”

小军说:“我只要遵守操作规则就不会产生实验误差。”

小红说:“我对同一个量多测几次,求出它们的平均值,就不会有误差了。”

小丽说:“只能减小实验误差,即使老师测量也会有误差。”

(1)你同意 同学的观点。

(2)你认为可以采取什么方法尽量减小误差?说出两种即可:

① 。

② 。

(3)如图所示,是小丽同学在实验中所测量的数据,现请你填写测量结果:图中这段铅笔的长度应是 cm。

37.如图1所示的打点计时器是测量 的工具。某同学用打点计时器分别从A、C两点开始打出了甲、乙两条纸带,如图2所示,甲纸带从A点到B点所用的时间是 秒,比乙纸带从C点到D点的时间 (选填“多”、“少”或“一样”)。

38.设计测定圆型蚊香燃烧速度的实验,补充实验问题

(1)实验器材:蚊香、火柴、棉线、刻度尺、

(2)实验步骤及所测物理量:

a:测出蚊香的总长度 L,其方法为:

b:点燃蚊香五分钟后熄灭,用时记为t(用计时器)

c: 记为l

(3)蚊香燃烧速度的表达式: 。

39.为了测定纸锥下落的速度,小明用频闪相机拍下某一纸锥下落过程的照片,照相机每隔0.2s曝光一次,照片于实景的缩放比例为1:30,将照片打印出来后,再用刻度尺测量该照片上各位置之间的距离,如图甲所示。

(1)能大致反映该纸锥下落的速度v随时间t变化规律的图象是图丙中的 。

(2)小明进一步探究纸锥下落的快慢的影响因素。他采用如图乙所示两个等大同材质的圆纸片,各裁去一个扇形,做成A、B两个锥角不等的纸锥。将两个锥角不同的纸锥由同一高度同时释放,以此来探究纸锥下落的最大速度与锥角的关系,请评价他的探究方案是否科学: (选填“是”或“否”),理由是: 。

40.小刚从家中出发到达学校,其中一半路程步行,另一半路程到公共自行车租赁点骑自行车。路程与时间图象如图所示,则骑自行车的是图中 段,小刚步行的速度为 m/s,小刚从家中出发到达学校整个过程的平均速度为 m/s。

四.解答题(共5小题)

41.鸟儿在空中飞翔、河水在河流中流动、汽车在公路上奔驰等现象中,鸟儿、河水、汽车相对地面的 都在发生变化,它们都在做 。

42.在一条平直的南北方向的公路上,有甲、乙、丙三辆汽车依次向北行驶,甲、丙两车快慢相同,乙车比甲、丙两车开得快。

(1)以什么为参照物,三辆车均向北运动?

(2)以甲车为参照物,乙、丙两车各向什么方向运动?

(3)以乙车为参照物,甲、丙两车各向什么方向运动?

43.小明乘坐校车上学,透过车窗看到路边的树木向后移动,他是以 为参照物,如果以坐在小明旁边同学为参照物,小明是 的;在课间活动时,小明打篮球,相对于空中飞行的篮球,篮球框是 的。(选填“运动”或“静止”)

44.在“探究摆的奥秘”的实验中,小新测得摆球摆动40次所用的时间为72.7s,则摆球摆动一次所用的时间为 。

45.如图所示的手表显示的时刻为上午 。

沪科新版八年级上学期《第2章 运动的世界》2018年单元测试卷

参考答案与试题解析

一.选择题(共15小题)

1.小胖在测量记录中忘记了写单位,下列数据的单位是“mm”的是( )

A.物理课本一张纸的厚度是70

B.茶杯的高度是10

C.物理书的长度是252

D.他自己的身高是16.7

【分析】此题考查对生活中常见物体长度的估测,结合对生活的了解和对长度单位及其进率的认识,找出符合题意的答案。

【解答】解:A、人的头发的直径在75μm左右,一张纸的厚度与此差不多,在70μm左右。故A不符合题意;

B、中学生拳头的宽度在10cm左右,茶杯的高度与此差不多,在10cm=100mm左右。故B不符合题意;

C、一根筷子的长度在25cm左右,物理书的长度与此差不多,在25.2cm=252mm左右。故C符合题意;

D、成年人的身高在170cm左右,中学生的身高接近成年人,在167cm=1670mm左右。故D不符合题意。

故选:C。

【点评】对物体长度、质量、重力等进行估测,是初中物理的一项基本要求,平时结合所学知识对身边的如:人高、教室高、一步长、步行速度、楼梯阶梯数、物理课本长和宽、教室内空气质量等等,多观察多思考,必要时做出正确判断。

2.有五位同学用分度值为毫米的刻度尺测量同一本科学课本的宽度,测量值分别为18.52cm,18.48cm,19.80cm,18.49cm,18.51cm,下列数据最接近真实值的是( )

A.19.564cm B.19.56cm C.18.505cm D.18.50cm

【分析】(1)在一般实验中,减小误差的有效途径是多次测量求平均值,平均值在计算到比测量值多一位数字后再四舍五入,即平均值应保留与测量值相同的位数;

(2)把测量中的错误数据去掉。

【解答】解:

由测量结果可知测量数据19.80cm是错误数据,应去掉;

减小误差的方法是多次测量求平均值;

科学课本的宽度最接近的真实值是:=18.50cm,最接近18.50cm。

故选:D。

【点评】此题考查学生对数据的处理、减小误差的方法等知识点,比较简单。

3.车站上有甲、乙两列火车,某同学坐在乙车上,感觉到火车开动了,可过了一会儿才发现自己并没有离开火车站,该同学前后两次所选的参照物分别是( )

A.甲车和乙车 B.乙车和甲车 C.甲车和车站 D.乙车和车站

【分析】判断物体的运动和静止,首先选择一个参照物,被研究的物体和参照物之间如果发生位置的变化,被研究的物体是运动的。否则是静止的。

【解答】解:

车站上停着甲、乙两列火车,坐在乙车上同学感到火车开动了,此时有三种可能,一、甲火车静止,乙火车开动了;二、甲、乙火车都开动了;三、乙火车静止,甲火车开动了;但是过了一会儿才发现自己并没有离开火车站,说明开动的火车是甲,所以坐在乙车上同学感到火车开动了,是以已经开动的甲车为参照物的;发现自己并没有离开火车站,是以车站为参照物的,故C正确。

故选:C。

【点评】本题考查了根据运动状态确定参照物,难度不大,是一道基础题,掌握判断相对静止与相对运动的方法即可正确解题。

4.关于参照物,以下理解正确的是( )

A.五星红旗徐徐升起,是以旗杆作为参照物的

B.月亮在云朵里穿行,是以月亮作为参照物的

C.任何情况下,都应选地面为参照物

D.乘客看路旁的大树在向后退,是以大树作为参照物的

【分析】解答此题的关键是看被研究的物体与所选的标准,即参照物之间的相对位置是否发生了改变,如果发生改变,则物体是运动的;如果未发生变化,则物体是静止的。

【解答】解:A、五星红旗徐徐升起,是相对于旗杆在运动,所以以旗杆为参照物;故A正确。

B、本句话描述的是月亮在动,不能选择月亮自身作参照物,应该以云朵为参照物;故B错误。

C、参照物的选择是任意的,可以选地面,也可以选其他物体;故C错误。

D、乘客看路旁的大树在向后退,以车为参照物;故D错误。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生对参照物的选择、运动和静止的相对性的理解和掌握,重点是考查运动和静止的相对性这一知识点,并与实际生活中的现象密切相关,在解答时要注意通过观察到的运动和静止的现象,进行分析、思考,具体问题具体分析。

5.小红看到路旁的树木向北运动,小明看小红静止不动,若他们都以地面为参照物,则( )

A.小红向南运动,小明向北运动

B.小明向南、小红向北运动

C.小红、小明都向南

D.小红、小明都向北运动

【分析】一个物体的运动状态的确定,关键取决于所选取的参照物,所选取的参照物不同,得到的结论也不一定相同。

【解答】解:小红看到路边树木向北运动,是以他自己为参照物,说明他向南运动;

小明看到小红静止不动,是以自己为参照物,他与小红之间的位置没有发生变化,说明他与小红以相同的速度向南运动。

故选:C。

【点评】本题的关键是明确速度的大小与运动的方向和参照物的关系,要抓住“参照物”这个中心,认真分析,灵活处理。

6.一跳伞运动员在下落过程中,看到身旁的直升飞机在向下运动,则直升飞机相对于地面( )

A.一定上升 B.一定下降 C.可能静止 D.可能上升

【分析】研究物体的运动情况时,首先要选取一个物体作为标准,这个被选作标准的物体叫做参照物,研究对象的运动情况是怎样的,就看它与参照物的相对位置是否变化。

【解答】解:(1)由于跳伞运动员是向下运动的,如果直升飞机静止、上升,运动员以自己为参照物也可看到直升飞机向上运动;

(2)如果直升飞机向下运动,但向下运动的速度小于跳伞运动员的速度,运动员以自己为参照物,运动员看到的直升飞机也是向上运动的;

(3)如果直升飞机向下运动,但向下运动的速度大于跳伞运动员的速度,运动员以自己为参照物,运动员看到的直升飞机也是向下运动的。

因此直升飞机的运动情况是一定下降,且速度大于跳伞运动员的速度。

故选:B。

【点评】此题主要考查了运动和静止的相对性,在判断物体运动和静止时,关键看物体相对于参照物的位置是否发生了变化。

7.如图,第一次世界大战期间,一名法国飞行员在2000m高空飞行时,顺手抓住了一颗飞行的子弹,其原因是( )

A.飞机在空中静止不动

B.子弹在空中静止不动

C.子弹和飞机运动方向相反

D.子弹相对于飞机几乎是静止的,速度大小方向都大致相同

【分析】从运动和静止的相对性的角度分析,子弹和飞机是相对静止的。

【解答】解:法国飞行员在飞行时,能用手抓住一颗德军射出的子弹,说明飞行员和子弹是相对静止的,也就是说无论以其中的子弹或飞行员为参照物,他们之间的相对位置都没有发生变化,通过对四个选项逐一分析可知,只有子弹相对于飞机几乎是静止的,速度大小方向都大致相同时,他们之间的相对位置才没有发生变化。

故选:D。

【点评】要解答本题需掌握:宇宙间的一切物体都在运动,我们所说的运动和静止都是相对于参照物而言的。

8.中学生小明用手机中的运动软件测出从学校到家共3000步。如果小明从学校骑自行车到家,所需时间最接近( )

A.0.083h B.0.3h C.0.45h D.0.6 h

【分析】估计出3000步的路程,再估计自行车的速度,运用速度公式变形t=可得出时间长短

【解答】解:一步的距离约0.5m,故3000步的距离约1500m;自行车速度约5m/s;

故从学校骑自行车到家,所需时间约:t===300s=0.083h;

故BCD错误;A正确;

故选:A。

【点评】结合对生活的了解和对物理单位的认识,运用速度公式,可找出符合实际的选项。

9.下列选项中刻度尺使用方法正确的是( )

A. B.

C. D.

【分析】使用刻度尺测量长度的方法:

①根据估计结果选择恰当的刻度尺;

②观察刻度尺的量程,分度值,零刻线是否磨损;

③放置刻度尺要将刻度尺与被测长度紧贴;

④读数时视线要与刻度尺的尺面垂直,准确读出已知刻度后,在最小刻度后再加上一位估计值。

【解答】解:A、物体左侧没有与0刻度线对齐,故A错误;

B、刻度尺有刻线的一侧没有靠近被测物体,故B错误;

C、物体左侧与0刻度线对齐,刻线紧靠被测物体,故C正确;

D、刻度尺倾斜放置,故D错误。

故选:C。

【点评】本题考查刻度尺的使用是一道基础题。

10.关于误差的说法,正确的是( )

A.误差是没有遵守操作规则所造成的

B.采用精密的测量仪器就能消除误差

C.无论如何误差都是不可避免的

D.只要认真、规范、并经多次测量取平均值就能避免误差

【分析】(1)测量值和真实值之间的差异叫误差,误差可以减小,但不能避免;

(2)减小误差的方法:改进测量方法、选用精密度高的测量工具、多次测量求平均值等。

【解答】解:A、误差就是在正确测量的情况下,测量值与真实值之间存在的差异,故A错误;

B、采用精密的测量工具,改进实验方法可在一定程度上减小误差,却不能避免误差;故B错误;

C、误差不是错误,无论如何误差都是不可避免的,只能减小,不可消除,故C正确;

D、认真、规范、用多次测量取平均值的方法可以减小误差,但不能消除误差,故D错误。

故选:C。

【点评】误差是客观存在的,只能在条件允许时尽可能的减小,而不可能避免,掌握减小误差的方法在实际测量中有很大的意义。

11.甲、乙两物体同时同地向东运动,运动的s﹣t图象如图所示,下列说法正确的是( )

A.0﹣t1时间内选甲为参照物,乙是向东运动

B.t1﹣t3时间内甲为匀速直线运动,t2时刻甲、乙两物体相遇

C.0﹣t4时间内甲的速度大于乙的速度

D.t2﹣t4时间内甲的平均速度比乙的平均速度大

【分析】(1)在相同时间内,比较路程的远近可以比较运动快慢,根据图象,运用控制变量法,分析出甲、乙两辆小车的运动快慢情况;然后再判断以甲车为参照物,乙车的运动方向;

(2)根据图象判断各段的运动情况,根据v=判断出各段的速度。

【解答】解:

A、由图知,0﹣t1时间内甲通过的路程比乙大,根据v=可知,此过程中甲车的速度大于乙车的速度,而甲、乙两物体同时同地向东运动,所以当以甲车为参照物时,乙车是向西运动,故A错误;

B、由图知,t1﹣t3时间内甲的路程不再变化,处于静止状态,故此时间段内甲不是做匀速直线运动,t2时刻甲乙通过的路程相同,甲、乙两物体相遇,故B错误;

C、由图知,t1﹣t3时间内甲的路程不变,处于静止状态,所以0﹣t4时间内甲的速度大于乙的速度说法错误,故C错误;

D、由图知,t2﹣t4时间内甲通过的路程大于乙通过的路程,故甲的平均速度比乙的平均速度大,故D正确。

故选:D。

【点评】根据图象或图表探究物质的规律是近两年来出现较多的题目,图象可以使我们建立更多的感性认识,从表象中去探究本质规律,体验知识的形成过程。此题涉及到的知识点较多,综合性很强。

12.如图是相向而行的甲、乙两物体的s﹣t图象,下列说法正确的是( )

A.相遇时两物体通过的路程均为100m

B.0﹣30s内甲、乙均做匀速直线运动

C.甲的运动速度为10m/s

D.甲、乙是同时出发的

【分析】根据图象中图线的形状,判断物体的运动情况;再结合选项中的说法,运用速度的公式,可得出正确的选项。

【解答】解:

A、由图象可知,相遇时(即两图线相交),甲通过的路程为400m﹣100m=300m,乙通过的路程为100m;故A错误;

B、由图象可知,在0﹣10s内,乙处于静止状态;在10s后乙物体才做匀速直线运动,故B错误;

C、由图象可知,甲物体做匀速直线运动,在30s内通过的路程为300m,

甲的运动速度为v===10m/s;故C正确;

D、由图象可知,在0﹣10s内,甲做匀速直线运动,而乙处于静止状态;10s﹣30s,甲乙均做匀速直线运动;所以乙比甲要晚10s出发,故D错误;

故选:C。

【点评】准确分析图象中两个物体的运动情况,是解答此题的关键。

13.一列队伍长50m,其行进的速度是1.5m/s,经过一座全长100m的桥,当队伍的第一个人踏上桥到队伍尾最后一个人离开桥时,需要的时间为( )

A.40s B.50s C.100s D.80s

【分析】本题已知路程(长度)、速度求时间,可由速度公式变形得,代入数值计算即可。

【解答】解:∵s=100m+50m=150m

∴由得=

故选:C。

【点评】本题路程(长度)应为桥长+队伍长,要进行公式的变形,在公式变形过程中学生易出错,

14.“和谐号”动车的速度可以达到300km/h,高速行驶小轿车的速度为35m/s,则( )

A.动车的速度大 B.小轿车的速度大

C.两者的速度一样大 D.无法确定

【分析】1m/s=3.6km/h,将速度单位进行换算,即可比较两车的速度大小。

【解答】解:

高速行驶小轿车的速度为35m/s=35×3.6km/h=126km/h<300km/h,故动车的速度大。

故选:A。

【点评】本题考查了速度单位的换算,是一道基础题。

15.运动会短跑100米决赛,前一半路程小明落后于小亮,冲刺阶段小明加速追赶,结果他们同时到达终点。关于平均速度,下列说法正确的是( )

A.在前一半路程中,小明的平均速度小于小亮的平均速度

B.在冲刺阶段,小明的平均速度小于小亮的平均速度

C.两人百米赛跑的平均速度不相等

D.两人均不做匀速直线运动,各阶段的速度都无法比较

【分析】路程与所用时间的比值是平均速度,根据题意应用平均速度公式分析答题已知总路程和总时间,根据公式v=可求平均速度的大小。

【解答】解:

A、由题意可知,前一半路程中小明落后于小亮,即相同时间内小明运动的路程较小,由v=可知,在前一半路程中,小明的平均速度小于小亮的平均速度,故A正确;

B、在冲刺阶段小明加速追赶,结果他们同时到达终点,用的时间相同,但冲刺阶段小明运动的路程大于小亮的路程,所以此阶段内小明的平均速度大于小亮的平均速度,故B错误;

C、由题意可知,全过程中两人的路程与运动时间均相等,由v=可知,他们百米赛跑的平均速度相等,故C错误;

D、由前面解答可知,两人均不做匀速直线运动,但能比较前一半路程和冲刺阶段的平均速度,故D错误。

故选:A。

【点评】本题考查了比较平均速度大小问题,分析清楚运动过程、应用平均速度公式即可正确解题。

二.填空题(共20小题)

16.甲、乙两辆汽车在平直的路面上同时向南行驶,路程随时间的变化关系图象如图所示,两车行驶过程中,若以甲车为参照物,乙车向 西 运动(选填“南”或“北”)。

【分析】一个物体运动还是静止,决定于所选择的参照物,参照物不同,运动状态也不一样,这叫运动和静止的相对性。

【解答】解:

由图线知,甲汽车的速度大于乙汽车,两车同时向东行驶,如果以甲车为参照物,乙车向西行驶。

故答案为:西。

【点评】物体运动还是静止,运动方向如何,决定于所选择的参照物。

17.早晨,“太阳从东方升起”,这句话是以 地面 为参照物的,“地球又自转又公转”,是以 太阳 为参照物的。“地球同步卫星总是静止在地球某处的上空”,这是以 地球 为参照物的,若以太阳为参照物,这个卫星应是 运动 的。

【分析】判断一个物体是运动的还是静止的,要看这个物体与所选参照物之间是否有位置变化,若位置有变化,则物体相对于参照物是运动的。

【解答】解:“太阳从东方升起”,太阳以地面为参照物,太阳与地面的位置发生改变,太阳是运动的;

“地球公转”,是以太阳为参照物,地球与太阳的位置发生改变,地球是运动的;

“地球同步卫星总是静止在地球某处的上空”,被研究的物体是卫星,卫星是静止的,必须选择一个和卫星之间位置没有变化的物体做参照物,选择地球为参照物,卫星和地球之间发生了位置没有变化,以地球为参照物,卫星是静止的。

地球不停的绕太阳运动,卫星也不停的绕太阳运动,以太阳为参照物,卫星和太阳之间发生了位置的改变,卫星是运动的。

故答案为:地面;太阳;地球;运动。

【点评】判断一个物体的运动情况,一定是相对参照物而言,选择不同的参照物,物体的运动情况会不一样。

18.小军在马路边的街景照片,连续拍了两张,如图的甲、乙所示,以卡车为参照物,轿车向 左 (左、右)运动的,自行车向 左 (左、右)运动,小军听到卡车的汽笛声是靠 空气 传入人耳的。

【分析】物体的运动状态是相对的,相对于不同的参照物,物体可能呈现不同的运动状态;

首先由图片判断出轿车和卡车的速度大小,然后根据参照物的不同,来判断树和卡车的运动方向;

声音的传播需要介质,气体、液体和固态都能传播声音。

【解答】解:由图示可知,轿车的速度大于卡车的速度,以卡车作为参照物,轿车向左运动;

由图示可知,卡车向左运动,自行车向右运动,自行车相对于卡车向右运动,以卡车为参照物,自行车向右运动;

小军听到汽车的鸣笛声是依靠空气传播的。

故答案为:左;右;空气。

【点评】要注意物体的运动状态是针对相应的参照物来说的,因此判断物体的运动状态,首先要选定参照物。

19.1984年4月8日,我国成功地发射了第一颗地球同步卫星,以地球作为参照物,卫星是 静止 的; 如果以太阳作为参照物,则卫星是 运动 的。“小小竹排江中游,魏魏青山两岸走”歌词中,前一句是以 河岸 为参照物; 后一句是以 竹排 为参照物。

【分析】要解决此题,要掌握运动和静止的相对性。物体的运动和静止都是相对于参照物而言的。相对于参照物位置变化的物体是运动的,位置不变的物体是静止的。

【解答】解:

“地球同步卫星总是静止在地球某处的上空”,选择地球为参照物,卫星和地球之间发生了位置没有变化,以地球为参照物,卫星是静止的;

地球不停的绕太阳运动,卫星也不停的绕太阳运动,以太阳为参照物,卫星和太阳之间发生了位置的改变,卫星是运动的;

如果以河岸为参照物,竹排相对于河岸位置不断变化,则竹排是运动的,小小竹排江中游是以河岸为参照物;

如果以竹排为参照物,青山相对于竹排的位置不断变化,青山是运动的,巍巍青山两岸走是以竹排为参照物。

故答案为:静止;运动;河岸;竹排。

【点评】此题考查了运动和静止的相对性,关键是选定参照物后,物体相对于参照物位置是否发生变化。是一道很典型的题目。

20.平时所说“月亮躲进云里”是以 云 为参照物,说“乌云遮住了月亮”是以 月亮 为参照物。小红骑自行车出行,以自行车为参照物,小红是 静止 (选填“运动”或”静止”)的。

【分析】在研究物体的运动情况时,要先选取一个标准作为参照物,物体和参照物之间的位置如果发生改变,则物体是运动的;如果未发生变化,则物体是静止的。

【解答】解:(1)月亮躲进云里,被研究的物体是月亮,月亮躲进云里,说明月亮是运动的,云和月亮之间发生了位置的改变,所以是选择云为参照物

乌云遮住了月亮,被研究的物体是乌云,乌云遮住了月亮,说明乌云是运动的,乌云和月亮之间发生了位置的改变,所以是选择月亮为参照物。

(2)小红骑自行车出行,以自行车为参照物,小红和自行车的位置没有发生变化,所以小红是静止。

故答案为:云;月亮;静止。

【点评】此题主要考查学生对参照物的选择、运动和静止的相对性的理解和掌握,研究同一物体的运动状态,如果选择不同的参照物,得出的结论可以不同,但都是正确的结论。

21.在我国古代小说《镜花缘》里写道:“去年一阵大风,把我家院内的一口井,忽然吹到篱笆外去。”说这句话的人和相信这句话的人在大风前是以 篱笆 为参照物的,在大风后又以 篱笆 为参照物。

【分析】研究物体的运动情况时,首先要选取一个物体作为标准,这个被选作标准的物体叫做参照物。研究对象的运动情况是怎样的,就看它与参照物的相对位置是否变化。

【解答】解:井之所以大风前在“我家院里”,而大风后,之所以看到“井”会被“吹到篱笆外去”,说明说这句话的人是以篱笆为参照物的;如果以地面为参照物,井相对于地面的位置没有发生变化,所以井是静止的。

故答案为:篱笆;篱笆。

【点评】对同一个物体而言,选择的参照物不同,得出的物体的运动情况也就不同,物体的运动和静止都是相对于参照物来说的。

22.小明看到旗杆上的旗子迎风飘扬,于是他将小旗固定在轻细的直杆上,然后把细杆系在气球下面,如图所示。松手后气球带着细杆随风飞扬,请你判断细杆上的小旗 不能 (选填“能”或“不能”) 飘起,你判断的理由是 气球下面的旗子与风以相同的速度和方向运动,此时旗子相对于空气来说是静止的,故旗子不会飘扬 。

【分析】判断物体是运动还是静止,关键是看参照物的选择,参照物不同,物体的运动状态就不同。这就是运动和静止的相对性。

【解答】解:

将小旗固定在轻细的直杆上,然后把细杆系在气球下面,因为气球随着风而运动,所以气球下面的旗子与风以相同的速度和方向运动,则此时旗子相对于空气来说是静止的,故旗子不会飘扬。

故答案为:不能;气球下面的旗子与风以相同的速度和方向运动,此时旗子相对于空气来说是静止的,故旗子不会飘扬。

【点评】本题考查了运动和静止的相对性,有一定难度。

23.2011年11月3日凌晨,神舟八号和一个月前发射升空的天宫一号完成首次交会对接任务,这一对组合体将携手遨游太空两周(见图)。

(1)天宫一号和神舟八号对接的过程中,两者之间是相对 运动 的,对接完成后,以天宫一号为参照物,神州八号是 静止 (选填“静止”或“运动”)的。

(2)两个重达8吨多的庞然大物都是用“长征二号”运载火箭送入太空的。运载火箭的头部涂有一种特殊材料的保护层,它在与空气作用升温后会熔化,并迅速 汽化 (填物态变化名称),吸收了大量的热,而自身的温度却不再升高,从而保护了火箭。

(3)下图乙是安装在神州八号轨道舱内的摄像机拍摄到的对接过程中的天宫一号,摄像机的镜头是一个 凸 透镜。通过摄像机镜头所成的是一个 倒 (选填“正”或“倒”)立的像。人们在观测时使用专用或自制器材,严禁肉眼直接观察,观察它们的运动要用 望远镜 ,宇航员观察细胞等微小物体,要用 显微镜 ;。

【分析】(1)判断一个物体的运动和静止,首先确定一个参照物,被研究的物体和参照物之间发生了位置的改变,被研究的物体是运动的。否则是静止的。

(2)在一定条件下,物体的三种状态﹣﹣固态、液态、气态之间会发生相互转化,这就是物态变化;物质由液态变为气态叫汽化;六种物态变化过程中,都伴随着吸热或放热;其中吸收热量的物态变化有:熔化、汽化、升华。

(3)照相机是利用凸透镜成倒立缩小的实像原理制成的,显微镜能帮助人们看到物质的微小结构,望远镜帮助人们看清远处的物体。

【解答】解:(1)对接的时候,神舟八号慢慢靠近天宫一号,以天宫一号为参照物,神舟八号是相对运动的,对接完成后,两者连接在一起,以其中一个物体为参照物,则是相对静止的;

(2)运载火箭的头部涂有一种特殊材料的保护层,它在与空气作用升温后会熔化,熔化后的液态物质又会迅速汽化为气态;在熔化、汽化的过程中,吸收大量的热量,从而起到降温作用;

(3)摄像机的镜头是一个凸透镜。通过摄像机镜头所成的是一个倒立的缩小的实像。人们在观测时使用专用或自制器材,严禁肉眼直接观察,观察它们的运动要用望远镜,宇航员观察细胞等微小物体,要用显微镜;。

故答案为:(1)运动;静止;(2)汽化;(3)凸;倒;望远镜;显微镜。

【点评】判断物体是静止还是运动,关键看参照物的选取;分析生活中的热现象属于哪种物态变化,关键要看清物质变化前后所处的状态;另外对六种物态变化的吸热和放热情况也要有清晰的认识。本题还考查了显微镜和望远镜的作用,要求学生明确它们都是利用凸透镜成像的原理制成的。

24.如图为“神舟九号”飞船与“天宫一号”目标飞行器交汇对接示意图。对接前 “神舟九号” (填“神舟九号”或“天宫一号”)的速度先改变;对接时两者在空中飞行的速度大小和方向必须 相同 ,此时两物体之间处于相对 静止 。

【分析】(1)“神舟九号”飞船与“天宫一号”目标飞行器对接前“神舟九号”飞船飞向“天宫一号”并缓慢地靠近,据此分析“神舟九号”和“天宫一号”的速度哪个先改变;

(2)物体是运动还是静止都是相对于参照物的位置是否发生了改变,如果发生改变,则物体是运动的;如果未发生变化,则物体是静止的。

【解答】解:

“神舟九号”飞船与“天宫一号”目标飞行器对接前“神舟九号”飞船飞向“天宫一号”并缓慢地靠近,据此可知“神舟九号”的速度先改变;

“神州九号”飞船与“天宫一号”目标飞行器成功实现对接,两者之间必须相对静止,所以两者在空中飞行的速度大小和方向必须相同。

故答案为:“神舟九号”;相同; 静止。

【点评】此题主要考查对运动和静止的相对性的理解和掌握,研究同一物体的运动状态,如果选择不同的参照物,得出的结论可以不同。物体的运动和静止取决于所选取的参照物。

25.2016年10月19日神舟十一号飞船与天宫二号成功对接,对接前,“神舟十一号”飞船与“天宫二号”沿同一方向运动,并且“神舟十一号”飞船向“天宫二号”缓慢地靠近,如图所示,若以“天宫二号”为参照物,“神州十一号”是 运动 (选填“运动”或“静止”)的。若以为地球参照物,其中运动速度较大的是 “神舟十一号”飞船 (选填“神州十一号”飞船或“天宫二号”).对接后成功后相对于天宫二号,飞船是 静止 (选填“运动”或“静止”)的。

【分析】在判断物体的运动静止时,要看物体相对于参照物的位置是否发生改变,如果改变,物体是运动的,如果不变,则物体是静止的。

【解答】解:

①“神舟十一号”飞船向“天宫二号”缓慢地靠近,“神舟十一号”相对于“天宫二号”的位置不断发生变化,所以以“天宫二号”为参照物,“神州十一号”是运动的;

②对接前,“神舟十一号”飞船与“天宫二号”沿同一方向运动,并且“神舟十一号”飞船向“天宫二号”缓慢地靠近,说明“神舟十一号”飞船相对于地球的运动速度较大;

③成功对接后,“神舟十一号”飞船与“天宫二号”处于相对静止状态。

故答案为:运动;“神舟十一号”飞船; 静止。

【点评】本题考查运动与静止的相对性的应用,一个物体的运动状态的确定,关键取决于所选取的参照物。所选取的参照物不同,得到的结论也不一定相同。这就是运动和静止的相对性。

26.如图所示的钟表,其分度值为 1s ,显示的时刻为15h 9 min 25 s。

【分析】用秒针的转动来测量时间,我们就要知道秒针转动一周的时间是多少,然后看表盘一共有多少格,然后求出一格的时间,也就是分度值;

钟表上面最短的指针是时针,较长的是分针,最长的是秒针,根据指针所指的刻度读数。

【解答】解:

由图可知,表盘上有60个小格,对分针而言,60个小格为1h,则每个小格为1min;对秒针,一圈由60小格,每一个小格为1s;显示的时刻为15h9min25s。

故答案为:1s;9;25。

【点评】此题考查了时间的测量,使用钟表测量时,都要先认清分度值,然后再读数。

27.一个甲型H1N1流感病毒分子的直径约为9×10﹣8m= 90 nm(完成单位转换); 成人步行的速度约为5 km/h (填上合适的单位).如图木块的长度是 2.70 cm。

【分析】①1m=109nm;

②成人步行的速度约为5km/h;

③长度测量是最基本的测量,长度测量的基本工具是刻度尺;使用刻度尺时要明确其分度值,起始端从0开始,读出末端刻度值,就是物体的长度;起始端没有从0刻度线开始的,要以某一刻度线为起点,读出末端刻度值,减去起始端所对刻度即为木块长度,注意刻度尺要估读到分度值的下一位。

【解答】解:

①9×10﹣8m=9×10﹣8×109nm=90nm;

②成人步行的速度约为5km/h;

③由图可知;刻度尺的分度值是1mm,因为需要估读到分度值的下一位,所以数值估读到0.1mm;

木块起始位置对应的刻度值是13.00cm,末端对应的刻度值是15.70cm,木块的长度L=15.70cm﹣13.00cm=2.70cm。

故答案为:90;km/h;2.70。

【点评】此题考查了长度的测量工具、刻度尺的读数和长度单位的换算,属于基础题。注意长度的测量结果要有一位估读值,单位换算时正确应用科学记数法。

28.如图所示,该刻度尺分度值是 1 mm,木块的测量值是 1.75 cm,

测得木块长度的精确值是 1.7 cm。

【分析】(1)刻度尺的最小刻度值为相邻的刻度线表示的长度;起始端没从0开始,把6.00cm处当作“0”刻度,读出末端刻度值,减去6.00cm即为物体长度;

(2)使用刻度尺测量物体的长度时要估读到分度值的下一位,即倒数第二位与分度值对应;测量数据由准确值和估读值组成,最末一位数值为估读值,其余的为准确值。

【解答】解:

(1)图示刻度尺1cm分为10个小刻度,故刻度尺的分度值为1mm;木块的长度为7.75cm﹣6.00cm=1.75cm;

(2)测量数据由准确值和估读值组成,最末一位数值为估读值,其余的为精确值,所以精确值是1.7cm,估读值是0.05cm。

故答案为:1;1.75;1.7。

【点评】刻度尺是初中物理中基本的测量工具,使用前要观察它的量程和分度值,使用时刻度要紧贴被测物体,读数时视线与刻度垂直,估读到分度值的下一位。

29.在实验中为了减小误差,常采用 多次测量取平均值 的方法。某同学用刻度尺测量钢笔的长度,三次测量的结果分别是14.0厘米、14.1厘米、13.9厘米,该刻度尺的最小分度是 1cm ,钢笔长度最接近 14.0 厘米。

【分析】在测量长度时,通常采用多次测量取平均值的方法来减小误差;在记录长度测量结果时,要保留到分度值的下一位;

计算出三次测量的平均值即可得出物体的长度,但是在最后结果的确定时,还要注意小数位数的保留规则与测量值相同。

【解答】解:为减小长度测量的误差,通常采用的方法是取多次测量的平均值;

在记录长度测量结果时,要保留到分度值的下一位,即最后一位是估读值,因此,题干中的记录结果所使用刻度尺的最小分度是1cm;

故物体的长度最终应记录为:

L==14.0cm。

故答案为:多次测量取平均值;1cm;14.0。

【点评】此题考查了在长度测量时,减小误差的方法﹣﹣取平均值法;但在计算平均值时,所得结果无论是否能除尽,都要将小数位数保留成与测量值相同。

30.道路上有很多交通标志,一重型汽车行至桥头,司机看见如图甲警示标志立在桥头,警示的内容是 载重不能超过30t ,一位出租车司机在机场高速公路的入口处,看到如图乙所示的标志牌,“100”的含义是 行车最大速度不能超过100km/h ,“机场30km”的含义是 此标志牌处距离机场还有30 km ,在不违反交通规则的前提下,该司机从入口处出发,至少 0.3 小时才能到达机场。

【分析】(1)据桥头限重的标志分析即可判断;

(2)根据对交通标志牌含义的掌握分析答题。

(3)由速度公式的变形公式可以求出汽车的行驶时间。

【解答】解:据限重标志牌的含义可知,甲牌表示:载重不能超过30t;

标志牌上的“100”指:行车最大速度不能超过100km/h,“机场30km”的意思是:此标志牌处距离机场还有30km;

v=,

在不违反交通规则的前提下,

到达机场的最短时间t===0.3h;

故答案为:载重不能超过30t;行车最大速度不能超过100km/h;此标志牌处距离机场还有30km;0.3。

【点评】知道交通标志牌的含义、应用速度公式的变形公式即可正确解题,本题是一道基础题。

31.小明坐在一列从十堰开往武汉的动车上,看到窗外树向后退,他是以 动车 为参照物的。小明想测动车的速度。在路上动车通过一个隧道,已知隧道长2000m,小明从进入隧道口到离开另一侧隧道口,小明通过隧道的时间是40s,则动车速度是 180 km/h,已知车长150m,则动车全部通过该隧道所行驶的路程是 2150 m,所需要的时间是 43 s。

【分析】(1)被研究的物体和选定为参照物的物体之间发生位置变化,被研究的物体是运动的,否则是静止的;

(2)①知道隧道的长度和通过隧道的时间,根据v=求出动车速度;

②动车完全通过隧道的路程是动车长度与隧道长之和,求出动车的路程;

③已知动车速度,由速度公式的变形公式可以求出动车全部通过隧道所需要的时间。

【解答】解:

(1)小明以自己(或动车)为参照物时,车窗外的树木与自己(或动车)之间的相对位置是不断变化的,故观察到树木是运动的;

(2)动车的速度:

v===50m/s=180km/h,

动车全部通过隧道所行驶的路程:

s=s隧道+s车=2000m+150m=2150m。

由v=得,动车全部通过隧道所需要的时间:

t′===43s。

故答案为:动车;180;2150;43。

【点评】此题主要考查学生对参照物的选择及速度公式的理解和掌握,对于利用速度公式计算具有一定长度的物体过桥(或隧道)的速度的问题,关键是该物体实际行驶的路程等于该物体的长度与桥(或隧道)的长度之和。

32.步行不仅是一种简易的健身运动,而且还能方便地对一些长度进行估测。

(1)小华测出自己的步距为0.5m,他从教学楼的一端走到另一端,共走了84步,则教学楼的长度是 42 m,若这个过程用时35s,他的步行速度是 1.2 m/s。

(2)某同学上午8:00从起点出发,连续匀速途径二个不同的路段,先是上坡路,然后是较平直的路,两路段的长度均相同,在二个路段上的行驶速度之比为2:3,此人上午11:20正好到达终点。则他上坡路段用的时间是 120 min;上午10:10时他行进在 平直路段 (选填“上坡路段”或“平直路段”)。

【分析】(1)已知一步的距离,可求84步的距离,进一步求出教学楼的长度;根据公式v=可求步行的速度;

(2)已知二个路段长度相同,已知平均速度之比,根据公式s=vt可求所用时间之比,进一步求出每一段所用的时间,从而判断出上午10:10时他行进的路段。

【解答】解:(1)教学楼的长度为:s=0.5m×84=42m,

他的步行速度为:v===1.2m/s;

(2)三路段通过的路程相等:s=v1t1=v2t2;

已知:v1:v2=2:3,

由速度公式:v=可知:t=,

则:t1:t2=:=3:2,

设t2=2t,则总时间:t总=3t+2t=5t,

全程所需时间为t总=11:20﹣8:00=3h20min=200min;

所以在上坡路上行驶的时间为t1===120min,

即10:00时上坡路结束,然后到达平路,因此10:10时他行进在平直路面上;

故答案为:

(1)42; 1.2;(2)120;平直路段。

【点评】本题考查时间的计算,关键是公式及其变形的灵活运用,难点是判断出各段路所用的时间。

33.孙杨在2012年伦敦奥运会400m自由泳决赛中(游道长50m),从比赛开始,每50m为一个赛段,八个赛段的成绩如下表。

赛段 1 2 3 4 5 6 7 8

时间/s 25.57 27.77 28.41 28.45 28.27 28.16 27.11 26.40

在这次比赛中,孙杨在第 1 个赛段运动最快,可能的原因是(写一条) 头部位置较低 。

【分析】(1)比较物体运动快慢的方法:相同时间比路程;相同的路程比时间。

(2)根据自由泳的动作要领分析解答。

【解答】解:(1)孙杨在2012年伦敦奥运会400m自由泳决赛中,每个赛段长度相同,即路程相同,用时少的赛段速度快,由表可知,在第1赛段用时最少,所以孙杨在第1个赛段运动最快;

(2)提高自由泳的速度就要提高自由泳动作的标准度,只有游的好才能游的快。

①游泳中的正确身体姿势可以降低水对身体的阻力,头的位置太高,这样容易使躯干和腿下沉,从而造成迎面阻力的增大。

所以游泳中头部位置要偏低,较低的头部位置使髋关节升高,整个身体与水平面行,使平缓而细致的水充在身体下方和周围自由地通过。

②双肩略向上耸可以使胸部和腹部较平,形成平滑的流线型表面,这样使水流顺利通过身体,不会造成很大阻力。

故答案为:1;头部位置较低。

【点评】此题考查运动快慢的比较,难度不大,但是第二空的解答需要学生对自由泳的动作要领有一定了解。

34.如图是甲、乙两个物体做直线运动的路程﹣﹣时间图象。由图象可知:做匀速直线运动的是 乙 ;以乙物体为参照物,甲物体 运动 (填静止或运动)的。

【分析】随时间的变化,速度保持不变的直线运动为匀速直线运动,其路程时间图象是一条过原点的直线;

物体是处于运动还是静止,取决于所选的参照物,参照物不同,得出的结论往往不同,这就是运动和静止的相对性。

【解答】解:由图象可知,乙路程和时间的图象是一条过原点的直线,路程和时间成正比,路程和时间的比值﹣﹣﹣速度是一个定值,说明乙做匀速直线运动;

甲物体路程不随时间变化,相对于地面静止;

相对于地面甲静止,乙运动,甲乙两物体的位置不断发生变化,以乙物体为参照物,甲物体是运动的。

故答案为:乙;运动。

【点评】主要考查我们对于图象的分析能力,在进行物理实验中经常要画出测得数据的关系图象,分析图象从而得出结论。

35.小明乘坐公交车去学校时,看到车窗外的树木在向后运动,小明这是以 公交车 为参照物作出的判断(填“公交车”或“地面”).若从家到学校的路程是4km,乘车时间为6min,那么公交车的平均速度为 40 km/h。

【分析】运动是绝对的,静止是相对的。研究物体的运动时,必须事先选定一个标准的物体,这个事先被选作标准的物体叫参照物。如果被研究的物体相对于这个标准位置发生了改变,则是运动的;如果被研究的物体相对于这个标准位置没有发生了改变,则是静止的。

根据速度公式v=,将已知路程、时间代入即可求得答案。

【解答】解:小明以公交车为参照物,车窗外的树木与公交车之间的位置发生了变化,树木是运动的,所以他会看到看到车窗外的树木在向后运动;

从小明家到学校的路程s=4km,所用时间t=6min=6×=,

v===40km/h。

故答案为:公交车;40。

【点评】此题涉及到运动和静止的相对性,速度的计算。一个物体的运动状态的确定,关键取决于所选取的参照物。所选取的参照物不同,得到的结论也不一定相同。这就是运动和静止的相对性。

三.实验探究题(共5小题)

36.在“测量物体长度”的实验时,小可和同学们跃跃欲试,都想要测出最准确的数据。

小可说:“我只要认真按老师的要求去做就不会有实验误差。”

小军说:“我只要遵守操作规则就不会产生实验误差。”

小红说:“我对同一个量多测几次,求出它们的平均值,就不会有误差了。”

小丽说:“只能减小实验误差,即使老师测量也会有误差。”

(1)你同意 小丽 同学的观点。

(2)你认为可以采取什么方法尽量减小误差?说出两种即可:

① 选择精密的仪器 。

② 多次测量求平均值 。

(3)如图所示,是小丽同学在实验中所测量的数据,现请你填写测量结果:图中这段铅笔的长度应是 5.20 cm。

【分析】(1)测量值和真实值之间的差异叫误差。误差可以减小,多次测量求平均值和选用精密仪器可以减小误差,但误差是绝对不能消除的。

(2)确定刻度尺的分度值,由图可知,铅笔的端点与刻度尺的零刻度线没有对齐,铅笔两端点所对应刻度尺的示数之差是铅笔的长度。

【解答】解:(1)(2)真实值与测量值之间的差异叫误差,误差在是不可避免的,但可以减小误差,可以采用改进测量方法、选用精密度高的测量工具、多次测量求平均值等方法来减小误差。所以小丽的说法正确,其他说法不正确。

(3)由图可知,刻度尺的分度值是1mm,铅笔的长度是19.20cm﹣14.00cm=5.20cm;

故答案为:(1)小丽;(2①)选择精密的仪器;②多次测量求平均值;(3)5.20。

【点评】此题主要考查学生对误差及其减小方法的理解和掌握,在生产和生活中我们要掌握减小误差的方法,提高测量的精确度。还考查了刻度尺的读数问题,是一道基础题,一定要掌握常用测量器材的使用与读数方法。

37.如图1所示的打点计时器是测量 时间 的工具。某同学用打点计时器分别从A、C两点开始打出了甲、乙两条纸带,如图2所示,甲纸带从A点到B点所用的时间是 0.1 秒,比乙纸带从C点到D点的时间 多 (选填“多”、“少”或“一样”)。

【分析】(1)打点计时器是测量时间的一种工具。振针每秒振动50次,所以两个点之间时间间隔是s=0.02s。

(2)用打点计时器打点时,两点之间的时间间隔都是相同的,都是0.02s.然后求出AB之间的时间间隔,求出CD之间的时间间隔,并进行比较。

【解答】解:(1)打点计时器是测量时间的工具。通电时,振针每秒振动50次,每次向下打一个点,所打的每两个点间的时间间隔就是s=0.02s;

(2)从A点到达B点,由5个时间间隔,所以从A点到达F点时间为:5×0.02s=0.1s。

从C点到达D点,由4个时间间隔,所以从C点到达D点时间为:4×0.02s=0.08s.所以,甲纸带从A点到B点所用的时间比乙纸带从C点到D点的时间多。

故答案为:时间;0.1;多。

【点评】打点计时器是中学阶段常见的一种探究物体运动时,测量时间的一种测量工具。

38.设计测定圆型蚊香燃烧速度的实验,补充实验问题

(1)实验器材:蚊香、火柴、棉线、刻度尺、 钟表

(2)实验步骤及所测物理量:

a:测出蚊香的总长度 L,其方法为: 用棉线沿着蚊香放好,再把棉线伸直,用刻度尺量出其长度为L

b:点燃蚊香五分钟后熄灭,用时记为t(用计时器)

c: 用棉线沿着剩余蚊香放好,再把棉线伸直,用刻度尺量出剩余的蚊香的长度 记为l

(3)蚊香燃烧速度的表达式: v= 。

【分析】本题主要考查了学生的探究性学习能力及相关实验能力,主要考查点有:

(1)学生的探究能力如何;

(2)如何准备一个实验;

(3)如何选择一个行之有效地实验方法,即要明白实验的方法到底如何执行。

【解答】解:(1)要测定圆盘蚊香的燃烧速度,所需要的器材主要有:蚊香;火柴;棉线、刻度尺;钟表。

(2)实验的主要步骤有:

a、用棉线沿着蚊香放好,再把棉线伸直,用刻度尺量出其长度为L;

b、点燃蚊香五分钟后熄灭,用时记为t;

c、用棉线沿着剩余蚊香放好,再把棉线伸直,用刻度尺量出剩余的蚊香的长度为l;

(3)蚊香燃烧速度的表达式:v=。

故答案为:(1)钟表;(2)用棉线沿着蚊香放好,再把棉线伸直,用刻度尺量出其长度为L;用棉线沿着剩余蚊香放好,再把棉线伸直,用刻度尺量出剩余的蚊香的长度;(3)v=。

【点评】本题为一开放性题目,对学生综合运用知识的能力要求较高,但学生只要能明白该实验的真正目的,应该可以解答出该题。

39.为了测定纸锥下落的速度,小明用频闪相机拍下某一纸锥下落过程的照片,照相机每隔0.2s曝光一次,照片于实景的缩放比例为1:30,将照片打印出来后,再用刻度尺测量该照片上各位置之间的距离,如图甲所示。

(1)能大致反映该纸锥下落的速度v随时间t变化规律的图象是图丙中的 A 。

(2)小明进一步探究纸锥下落的快慢的影响因素。他采用如图乙所示两个等大同材质的圆纸片,各裁去一个扇形,做成A、B两个锥角不等的纸锥。将两个锥角不同的纸锥由同一高度同时释放,以此来探究纸锥下落的最大速度与锥角的关系,请评价他的探究方案是否科学: 否 (选填“是”或“否”),理由是: 未控制变量(或未控制质量或迎风面积不变) 。

【分析】(1)根据图象,纸锥下落过程应先加速后匀速,从而可判断出图象;

(2)从控制变量法的角度进行分析,要探究最大速度与锥角的关系,只改变锥角,保持其它量不变。

【解答】解:(1)由图甲知,纸锥在下落过程中,在相同时间下落路程先变大后不变,可知纸锥先加速后匀速,因此A图象符合题意;

(2)用如图乙所示两个等大同材质的圆纸片,各裁去一个扇形,不仅锥角发生变化,纸锥的质量或迎风面积也发生了变化,没有很好的控制变量,所以不科学。

故答案为:(1)A;(2)否;未控制变量(或未控制质量或迎风面积不变)。

【点评】本题考查了平均速度的计算及控制变量法的应用,关键能够读懂题意。

40.小刚从家中出发到达学校,其中一半路程步行,另一半路程到公共自行车租赁点骑自行车。路程与时间图象如图所示,则骑自行车的是图中 OA 段,小刚步行的速度为 1.5 m/s,小刚从家中出发到达学校整个过程的平均速度为 2.4 m/s。

【分析】由路程﹣时间图象可求出:小刚通过的路程与所用的时间,然后由速度公式可求出两段路程的速度,且步行的速度小于骑车的速度,根据总路程和总时间可求出整个过程的平均速度。

【解答】解:

由图象可知:在OA段,通过的路程s1=1800m,所用时间t1=5min=300s;

在AB段,通过的路程s2=3600m﹣1800m=1800m,所用时间t2=25min﹣5min=20min=1200s。

由速度公式可得:v1===6m/s,v2===1.5m/s。

因为小刚步行的速度小于骑车的速度,所以小刚步行的速度为1.5m/s,骑自行车的速度为6m/s,即OA段骑自行车。

从家中出发到达学校整个过程的平均速度:v===2.4m/s。

故答案为:OA;1.5;2.4。

【点评】由图象求出物体的路程,再求出走这些路程所用时间,再由v=求出运动的速度。

四.解答题(共5小题)

41.鸟儿在空中飞翔、河水在河流中流动、汽车在公路上奔驰等现象中,鸟儿、河水、汽车相对地面的 位置 都在发生变化,它们都在做 机械运动 。

【分析】物理学里,把物体位置的变化叫做机械运动。判断一个物体是不是做机械运动,就看它相对于另一个物体的位置是否发生变化。

【解答】解:鸟儿在空中飞翔、河水在河流中流动、汽车在公路上奔驰等现象中,鸟儿、河水、汽车相对地面的位置都在发生了变化,故它们都在做机械运动。

故答案为:位置;机械运动。

【点评】本题考查对运动和静止的相对性的理解,参照物的选择是任意的,我们平时认为是运动的物体也可以作为参照物,被选作参照物的物体定是不动的,判断一个物体是否运动,一定依据和参照物之间有无位置的变化,不能靠主观感觉。

42.在一条平直的南北方向的公路上,有甲、乙、丙三辆汽车依次向北行驶,甲、丙两车快慢相同,乙车比甲、丙两车开得快。

(1)以什么为参照物,三辆车均向北运动?

(2)以甲车为参照物,乙、丙两车各向什么方向运动?

(3)以乙车为参照物,甲、丙两车各向什么方向运动?

【分析】研究物体的运动情况时,首先要选取一个物体作为标准,这个被选作标准的物体叫做参照物。研究对象的运动情况是怎样的,就看它与参照物的相对位置是否变化。

【解答】答:(1)以地面为参照物,三辆车相对于地面的位置都发生了变化,所以三辆车以地面为参照物都向北运动;

(2)甲、乙、丙三辆汽车依次向北行驶,由于乙车比甲、丙两车开得快,所以以甲车为参照物,乙车向北运动;因为甲、丙两车快慢相同,所以以甲车为参照物,丙车是静止的;

(3)甲、乙、丙三辆汽车依次向北行驶,由于乙车比甲、丙两车开得快,所以以乙车为参照物,甲、丙两车都向南运动。

【点评】一个物体的运动状态的确定,关键取决于所选取的参照物。所选取的参照物不同,得到的结论也不一定相同。这就是运动和静止的相对性。

43.小明乘坐校车上学,透过车窗看到路边的树木向后移动,他是以 校车 为参照物,如果以坐在小明旁边同学为参照物,小明是 静止 的;在课间活动时,小明打篮球,相对于空中飞行的篮球,篮球框是 运动 的。(选填“运动”或“静止”)

【分析】在研究物体运动时,要选择参照的标准,即参照物,物体的位置相对于参照物发生变化,则运动,不发生变化,则静止。

【解答】解:以校车为参照物,树木与校车之间的位置在变化,树木是运动的,所以,透过车窗看到路边的树木向后移动,这是以校车为参照物;

如果以坐在小明旁边同学为参照物,小明与旁边的同学之间的位置没有变化,因此,小明是静止的;

相对于空中飞行的篮球,篮球框与篮球之间的位置发生了变化,因此,篮球框是运动的。

故答案为:校车;静止;运动。

【点评】此题主要考查了运动和静止的相对性,在判断物体运动和静止时,关键看物体相对于参照物的位置是否发生了变化。

44.在“探究摆的奥秘”的实验中,小新测得摆球摆动40次所用的时间为72.7s,则摆球摆动一次所用的时间为 1.8175s 。

【分析】已知摆球摆动40次所用的时间,摆动一次时间是此时间的。

【解答】解:

摆球摆动一次所用时间为t0==1.8175s。

故答案为:1.8175s。

【点评】此题是关于时间计算的基础题目,难度较小。

45.如图所示的手表显示的时刻为上午 10:07:38 。

【分析】由图手表的表盘上上面的小圆表示小时,下面小圆表示秒,大圆表示秒,由此读数即可。

【解答】解:

由图可知,手表的表盘上上面的小圆表示小时示数过了10h,下面小圆表示秒,分度值是1秒,示数为38s,大圆表示分示数过了7,不到8,所以其示数为:上午10:07:38。

故答案为:10:07:38。

【点评】本题考查了时间工具表的使用,这是物理中基本的测量工具,须掌握。

声明:试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布

日期:2018/12/16 20:39:09;用户:15156510760;邮箱:15156510760;学号:26244697

第1页(共1页)

同课章节目录

- 第一章 打开物理世界的大门

- 第一节 走进神奇

- 第二节 探索之路

- 第三节 站在巨人的肩膀上

- 第二章 运动的世界

- 第一节 动与静

- 第二节 长度与时间的测量

- 第三节 快与慢

- 第四节 科学探究:速度的变化

- 第三章 声的世界

- 第一节 科学探究:声音的产生与传播

- 第二节 声音的特性

- 第三节 超声与次声

- 第四章 多彩的光

- 第一节 光的反射

- 第二节 平面镜成像

- 第三节 光的折射

- 第四节 光的色散

- 第五节 科学探究:凸透镜成像

- 第六节 神奇的眼睛

- 第五章 质量与密度

- 第一节 质量

- 第二节 学习使用天平和量筒

- 第三节 科学探究:物质的密度

- 第四节 密度知识的应用

- 第六章 熟悉而陌生的力

- 第一节 力

- 第二节 怎样描述力

- 第三节 弹力与弹簧测力计

- 第四节 来自地球的力

- 第五节 科学探究:摩擦力

- 第七章 力与运动

- 第一节 科学探究:牛顿第一定律

- 第二节 力的合成

- 第三节 力的平衡

- 第八章 压强

- 第一节 压力的作用效果

- 第二节 科学探究:液体的压强

- 第三节 空气的“力量”

- 第四节 流体压强与流速的关系

- 第九章 浮力

- 第一节 认识浮力

- 第二节 阿基米德原理

- 第三节 物体的浮与沉

- 第十章 机械与人

- 第一节 科学探究:杠杆的平衡条件

- 第二节 滑轮及其应用

- 第三节 做功了吗

- 第四节 做功的快慢

- 第五节 机械效率

- 第六节 合理利用机械能

- 第十一章 小粒子与大宇宙

- 第一节 走进微观

- 第二节 看不见的运动

- 第三节 探索宇宙