第15课 辛亥革命 课件(共22张ppt)

文档属性

| 名称 | 第15课 辛亥革命 课件(共22张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-01-20 10:37:46 | ||

图片预览

文档简介

null

第15课 辛亥革命

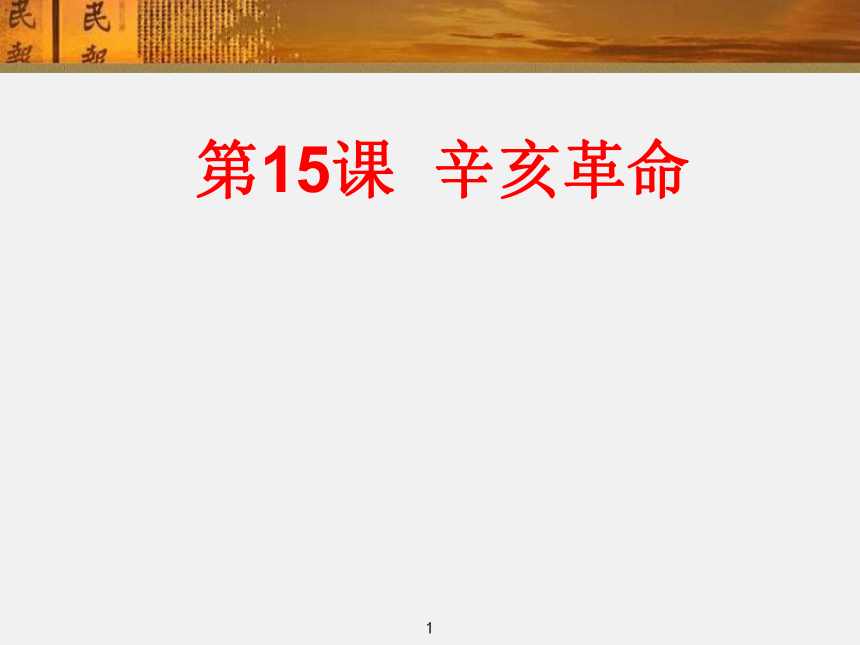

课标要求 课标解读 课标落实

简述辛亥革命的主要过程,

认识推翻帝制建立中华民国的意义。 目标A—基础:

兴中会,同盟会、广州起义、武昌

起义、民国与约法、清帝退位

目标B—能力:

阅读材料全面分析辛亥革命的原因

解读《约法》,获取资料信息能力

通过探究,培养评价辛亥革命能力

目标C—感悟:

“中山精神” 学案

【批阅反馈】

【组内交流】

【重点突破】

null

革命之酝酿篇

革命之进程篇

革命之反思篇

整体构建

史料一 偶然与必然——有人认为,1911年武昌发生的那些事,是一场意外,意外里的意外。这场意外,毁了一个王朝,像扳道岔一样,把古老的中国,扳到了另一个轨道上。也有人认为它不是一场意外,而是19世纪以来历史发展的必然结果。

(1)根据史料一并结合所学知识,你认为“1911年武昌发生的那些事”是一场意外吗?为什么?

合作探究1

(1)不是一场意外。辛亥革命是19世纪以来历史发展的必然结果。辛亥革命爆发的原因包括:19世纪中叶以后中国资本主义的兴起与发展和民族资产阶级的壮大;中国民众救亡图存意识的增强;西方民主思想的传播;资产阶级革命派的发展壮大

null

及到庚子年闹出了弥天的大祸,才晓得一味守旧万万不可,稍稍行了些皮毛新政。其实何曾行过,不过借此掩饰国民的耳目,讨讨洋人的欢喜罢了;不但没有放了一线光明,那黑暗反倒加了几倍。

——陈天华

民族危机深重

阶级矛盾尖锐

null

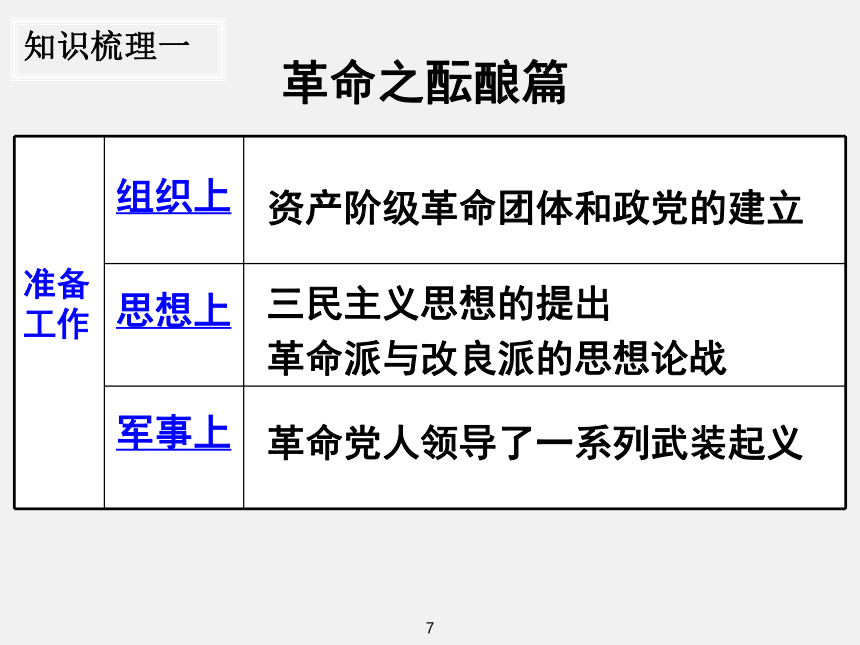

知识梳理一

革命之酝酿篇

社会背景

民族危机深重,阶级矛盾尖锐

资本主义经济初步发展

资产阶级民主革命思想广泛传播

政治上

经济上

思想上

null

知识梳理一

准备工作

革命之酝酿篇

资产阶级革命团体和政党的建立

革命派与改良派的思想论战

革命党人领导了一系列武装起义

组织上

思想上

军事上

三民主义思想的提出

各抒己见

2011年是辛亥革命100周年,在一系列的纪念活动中,中国的两座城市—武昌和南京为成为“最能代表辛亥革命的城市”展开了激烈的竞争,你选择支持哪一城市?请阐述理由。

武昌

PK

南京

史由证来:请举证!

小辩论

null

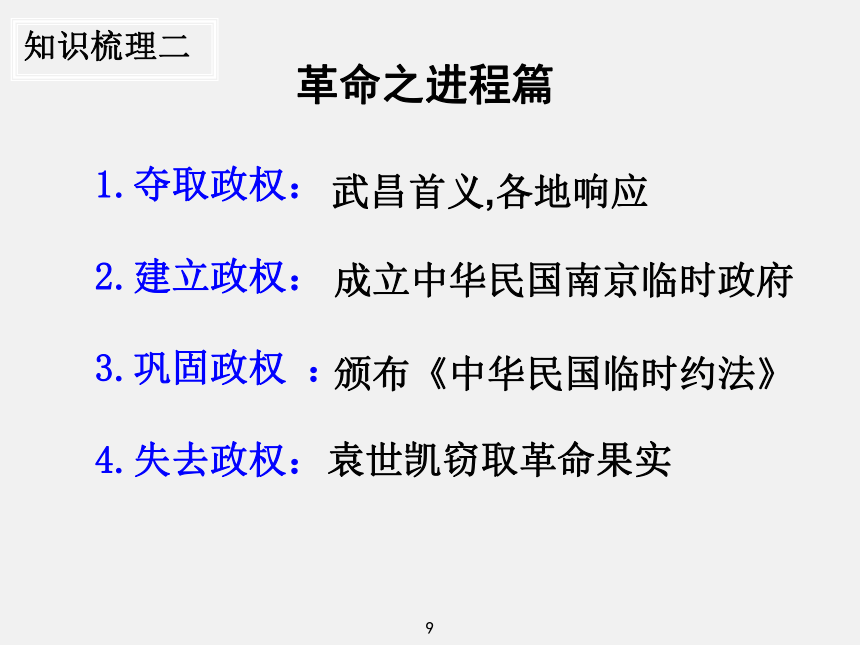

1.夺取政权:

2.建立政权:

3.巩固政权 :

4.失去政权:

知识梳理二

革命之进程篇

成立中华民国南京临时政府

颁布《中华民国临时约法》

袁世凯窃取革命果实

武昌首义,各地响应

null

清帝退位,清王朝统治结束

武昌首义爆发

知识梳理二

1911.10

1912.1

1912.2

1912.3

中华民国南京临时政府成立

颁布《临时约法》;袁世凯就任临时大总统

null

典型例题

辛亥革命爆发后,美国某报报道:“如果中国成功地按美国政府的模式建立起一个联邦共和国,由在欧美留过学的具有西方观念的人任领导,日本将不再是东方最西化的国家。”此后建立的中华民国临时政府与该报道的设想相符的是

A.临时政府基本按照美国政体原则架构

B.革命成功后建立了一个联邦共和国

C.中国超过日本成为亚洲最西化的国家

D.民国临时大总统都有西方民主观念

A

学法指导:如何审题

题干:时间、限制条件(有效信息)、求答项。

选项:根据限制条件对号入座,充分运用排除法。

解读《临时约法》

第1章 中华民国之主权属于国民全体→→

第2章 中华民国人民一律平等,人民享有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、信仰等自由→→

第3、4章 中华民国之立法权,以参议院行之。临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律。法院以临时大总统及司法总长分别任命之法官组织之→→

第5章 临时大总统、副总统由参议员选举之。参议院对于临时大总统,认为有谋叛行为时,得以总人员4/5以上之出席,出席人员3/4可决弹劾之 →→

国务员于临时大总统提出法律公布法律及发布命令时须副署之→→

1.《临时约法》体现了资产阶级民主革命思想的哪些观念?

2.第3、4、5章的权力分工体现了什么原则?

3.据此谈谈你对这部宪法的认识。

(提示:分析宪法的性质、意义和局限性)

主权在民

自由平等

三权分立

权力制约

限制袁世凯独裁

制约与平衡

重

点

突

破

知识梳理 《临时约法》的评价

积极意义:

1、中国近代第一部具有资产阶级共和国宪法性质的国家临时大法

2、否定了君主专制和封建等级制度,具有进步意义.

3、顺应世界潮流、推动政治民主化。

局限性:

约法没有起到制约袁世凯独裁的作用,成为一纸空文

null

知识梳理三

革命之反思篇

辛亥回眸:镜头一

材料1 皇帝倒了,权力转了

《约法》规定中华民国主权属于国民全体,国民享有……等项权利。约法按照立法、行政、司法三权分立的原则构建政治体制

材料2 企业多了,规模大了

1912—1919年,中国新建企业达470多家,投资近1亿元,相当于革命前50年的投资总额,中国工厂使用的蒸汽动力较以前约增加1倍

政治:民主化、法制化

经济:工业化

材料3 复辟难了

1915年,在全国人民的强烈反对下,袁世凯83天后被迫取消帝制。1917年,张勋拥戴溥仪登基,在全国人民的怒斥声中,12天后复辟丑剧就草草收场。

思想:

民主共和的观念深入人心

材料4 辫子剪了,小脚松了

南京临时政府颁布法令﹐革除 “大人” “老爷”等称呼,禁止蓄辫缠足等。

1912年民国政府将中山装定为礼服。

社会生活:

移风易俗、西化

近代化史观:传统社会向近代社会转变的历史。表现为

辛亥回眸:镜头二

片断一:赵秀才消息灵,一知道革命党已在夜间进城,便将辫子盘在顶上,一早去拜访那历来也不相识的假洋鬼子……他们立刻成了情投意合的同志,也相约去革命。

片断二:知县大老爷还是原官,不过改称了什么,而且举人老爷也做了什么……这些名目,未庄人都说不明白,带兵的也还是先前的老把总。

片断三:赵秀才和假洋鬼子想而又想,才想出静修庵里有一块‘皇帝万岁万万岁’的龙牌,是应该赶紧革掉的,于是又立刻同到庵里去革命。

我读《阿Q正传》

辛亥革命不彻底,保留大量封建残余

知识梳理

辛亥革命的评价

性质:是一次“比较完全意义上”的资产阶级民主革命

功绩:(“20世纪中国历史第一次巨变”)

◆ 政治:推翻清王朝,结束封建君主专制政体;建立中华民

国并颁布《临时约法》。

◆ 经济:促进民族资本主义经济的发展

◆ 思想:民主共和观念深入人心,人们思想、社会生活变化

局限:(不彻底)

辛亥革命的果实被袁世凯夺取,民主共和政体名存实亡

反帝反封的革命任务没有完成,双半社会性质没有改变

学法指导:对于影响或评价类,可从四种角度进行分析:

A、社会角度:从经济、政治、思想等角度分析 B、时间范畴:对当时和后世

C、区域范围:对本地和世界

D、辩证角度:积极和消极(一分为二)

这样的声音

【声音一】辛亥革命是“在一片欢呼声中失败了”

【声音二】辛亥革命是“一朵不结果实的花”

【声音三】孙中山的退位是“一个历史的错误”吗

【声音四】有人评价辛亥革命是“有花无果恨悠悠”

史学争鸣

合

作

探

究

2

图片是研究历史的重要资料。甲、乙、丙三同学研究了下列图片后,发表了各自的看法。

十八星旗飘扬于湖北军政府 孙中山主持第一次国务会议 袁世凯天坛祭天

甲:20世纪初的中国,已经出现了民主政治的曙光。

乙:很可惜,民主与近代中国擦肩而过。?

丙:其实,事情没这么简单。在当时,民主梦想的

破灭是必然的。?

甲:辛亥革命推翻了清王朝,结束了君主专制制度,建立了中华民国并颁布《临时约法》,民主共和观念深入人心

乙:袁世凯窃取辛亥革命的胜利果实,复辟帝制,资产阶级民主政治化为泡影。

丙:由于中国资本主义经济发展水平低,资产阶级力量弱小;封建势力强大;帝国主义干涉中国革命;资产阶级民主政治的失败是必然的。

根据图片的研究并结合所学知识,回答下列问题:

(1)如何理解甲、乙的说法?

(2)就丙的说法,谈谈你的认识。

多视角看辛亥革命(知识拓展)

“辛亥革命不仅仅是一个伟大的历史事件,更是一个伟大的社会运动。”

——章开沅

null

典型例题

史观不同,对辛亥革命的评价也不同。

不同的史观有

①文明史观

②革命史观

③现代化(近代化)史观

④社会史观

对辛亥革命的不同评价:

甲:辛亥革命是近代中国第一次比较完全意义上的资产阶级民主革命。

乙:辛亥革命是中国社会近代化进程中显著的里程碑。

丙:辛亥革命推进中国历史发展的文明进程。

丁:辛亥革命影响中国社会习俗的变迁。

材料一 “民国”之取代自秦始皇以来两千多年的“帝国”,是中国近代内在矛盾发展的结果,是一种前无古人的变化。

—陈旭麓《近代中国的新陈代谢》

材料二 1911年在中国建立的美国共和政体的仿制品,真是荒唐可笑。……因为它在中国的历史、传统、政治经历、观念中毫无根基。它是外国的、空洞的,是附加在中国之上的。……这种共和政体悲惨地结束了。然而,失败的并不是共和政体……而是一代人。

(2)材料一、二对“民国”的评价有何不同?为什么会出现这种不同?

直击高考

要求:阅读下列材料,回答问题(参照学案) 时间:3分钟

(2)材料一 肯定了民国为中国社会带来的重大变化。

材料二 认为民国在中国缺乏根基,失败是必然。

不同原因:分析评价的着眼点不同。

材料题解析方法:

第一步,审问题。第二步,分析材料。第三步,组织答案。

知识小结

选项:

①同盟会成立 ②中华民国成立 ③ 三民主义

④武昌起义 ⑤革命党人发动武装起义

⑥袁世凯在北京就任临时大总统 ⑦清帝退位

酝酿

爆发

高潮

结局

组织

思想

军事

①

③

⑤

④

②

⑦

⑥

1912.1

1912.2

1912.3

null

革命尚未成功,

同志仍需努力!

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的中央集权制度

- 第1课 夏商制度与西周封建

- 第2课 大一统与秦朝中央集权制度的确立

- 第3课 古代政治制度的成熟

- 第4课 专制集权的不断加强

- 第二单元 古希腊和古罗马的政治制度

- 第5课 爱琴文明与古希腊城邦制度

- 第6课 雅典城邦的民主政治

- 第7课 古罗马的政制与法律

- 第三单元 近代西方资本主义政体的建立

- 第8课 英国的制度创新

- 第9课 北美大陆上的新体制

- 第10课 欧洲大陆的政体改革

- 第四单元 内忧外患与中华民族的奋起

- 第12课 鸦片战争

- 第13课 太平天国运动

- 第14课 从中日甲午战争到八国联军侵华

- 第15课 辛亥革命

- 第16课 五四爱国运动

- 第五单元 马克思主义的产生、发展与中国新民主主义革命

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月社会主义革命

- 第20课 新民主主义革命与中国共产党

- 第六单元 中国社会主义的政治建设与祖国统一

- 第21课 新中国的政治建设

- 第22课 社会主义政治建设的曲折发展

- 第23课 祖国统一的历史潮流

- 第七单元 复杂多样的当代世界

- 第24课 两极对峙格局的形成

- 第25课 世界多极化趋势

- 第26课 屹立于世界民族之林———新中国外交

- 第27课 跨世纪的世界格局