第三章第三节清朝统治的危机和辛亥革命的爆发[上学期]

文档属性

| 名称 | 第三章第三节清朝统治的危机和辛亥革命的爆发[上学期] |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2006-12-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

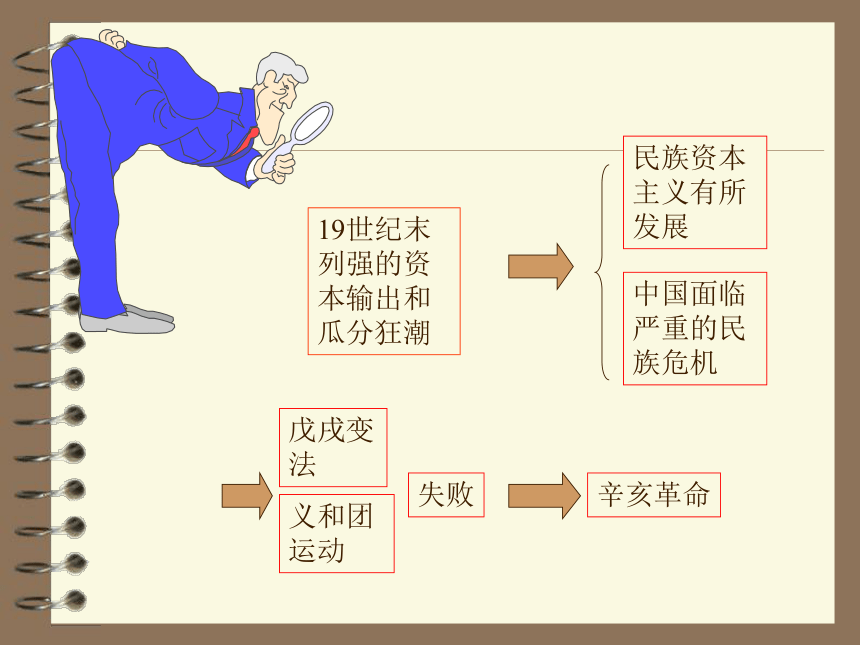

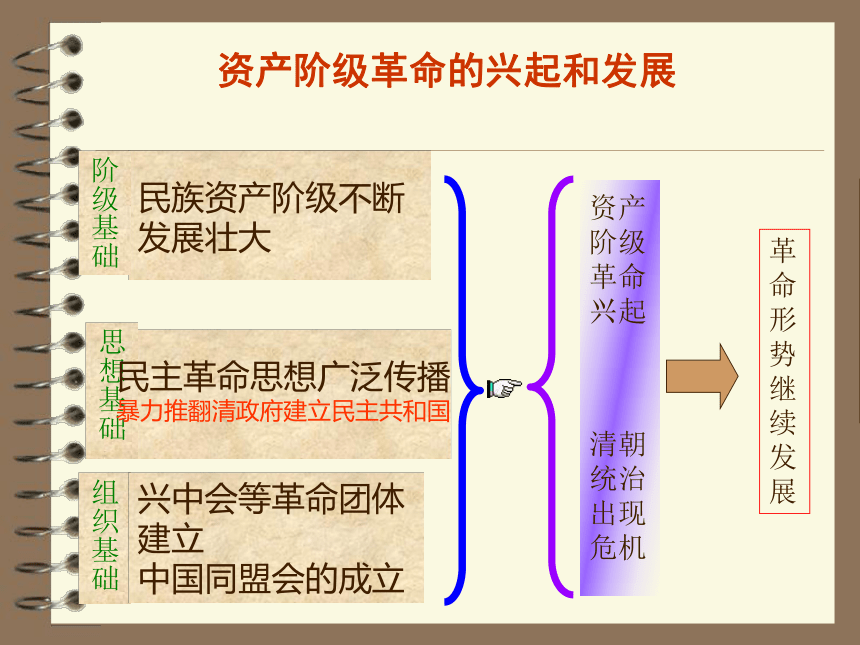

课件28张PPT。中国近代现代史上册清朝统治的危机和辛亥革命的爆发第三章第三节19世纪末列强的资本输出和瓜分狂潮中国面临严重的民族危机民族资本主义有所发展义和团运动戊戌变法失败辛亥革命思想基础组织基础兴中会等革命团体建立

中国同盟会的成立民主革命思想广泛传播暴力推翻清政府建立民主共和国阶级基础民族资产阶级不断

发展壮大推 动 历 史 发 展

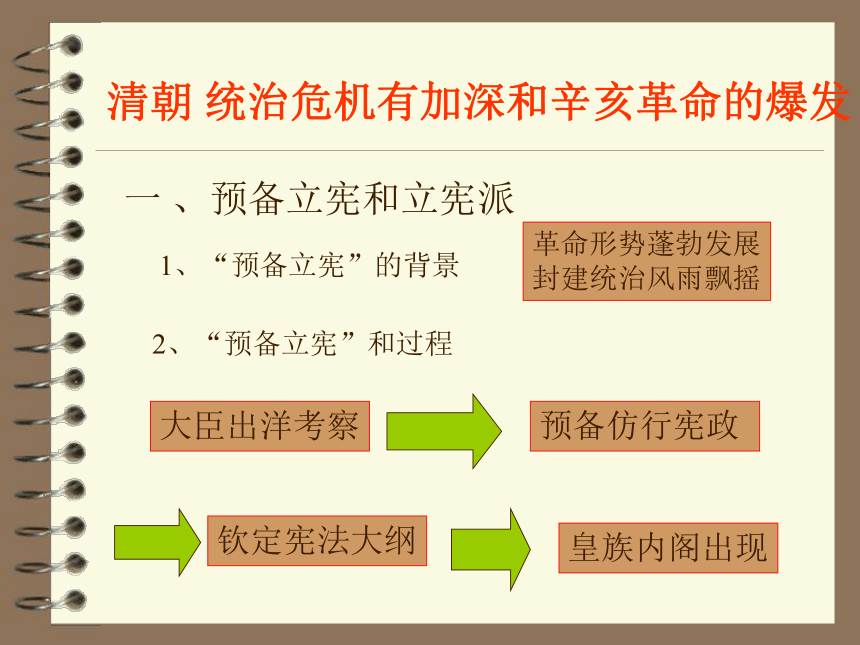

迎 接 革 命 高 潮资产阶级革命的兴起和发展资产阶级革命兴起清朝统治出现危机革命形势继续发展清朝 统治危机的加深和辛亥革命的爆发一 、预备立宪和立宪派请同学们阅读教材83页倒数第三段到84页第五段,概括预备立宪的背景和过程。请思考清朝 统治危机有加深和辛亥革命的爆发一 、预备立宪和立宪派1、“预备立宪”的背景革命形势蓬勃发展

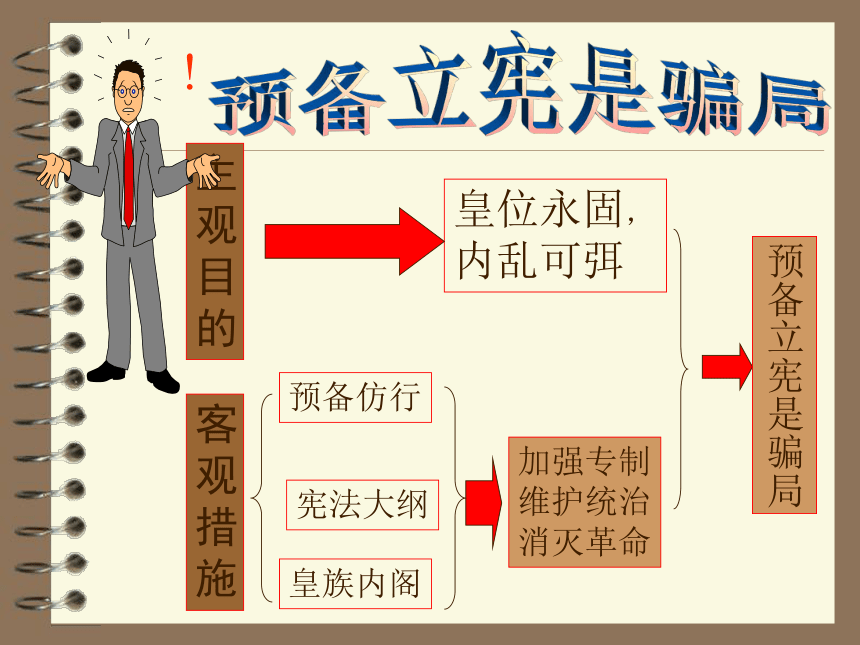

封建统治风雨飘摇2、“预备立宪”和过程大臣出洋考察预备仿行宪政皇族内阁出现钦定宪法大纲请思考从立宪的内容和过程分析,清政府的真实目的是什么?由此你能得出什么结论??主观目的皇位永固,内乱可弭客观措施预备仿行宪法大纲皇族内阁加强专制

维护统治

消灭革命预备立宪是骗局预备立宪是骗局!清朝 统治危机有加深和辛亥革命的爆发一 、预备立宪和立宪派1、“预备立宪”的背景2、“预备立宪”和过程3、立宪派预备立宪是骗局,立宪派在开始时还为什么支持预备立宪?希望改变清政府的现状,但又反对革命。预备立宪破产对辛亥革命形势发展有什么影响?清政府空前孤立,统治阶级内部分化 ,推动了革命高潮的到来请思考清朝 统治危机有加深和辛亥革命的爆发一 、预备立宪和立宪派1、“预备立宪”的背景2、“预备立宪”和过程3、立宪派二、保路运动

1、清政府的“铁路国有”政策川人之极端反对者,不在借款,而在借以丧失国权之款;不在路归国有,而在名则国有,实则为外国所有。

?保路同志会宣言?

保路同志会宣言请思考由以上材料分析,铁路国有政策的实质是什么?出卖路权给帝国主义通过以上介绍结合教材内容,分析保路运动可分为哪几个阶段?保路运动对辛亥革命有何影响?请思考立宪派请愿群众发动反清起义革命派开展武装斗争阶段影响给武昌起义的成功创造了条件请思考武昌起义为何能够迅速成功?1.有良好的政治经济基础2.有良好的群众基础3.革命党人和新军发挥重要作用武昌起义后,革命形势如何发展?军政府成立和各省响应请读辛亥革命形势图,分析本图有何特点?为什么?由南向北逐步发展民族资本主义发展程度较高;受新思想影响较大等。请思考辛亥革命形势图资产阶级革命的条件甲午战争后,民族资产阶级力量壮大资产阶级民主革命思想的传播组织基础革命团体和政党建立武装基础阶级基础思想基础发动起义和新军中的工作资产阶级人民群众保路运动中发动反清起义立宪派脱离清政府,部分人转向革命 清政府空前孤立,革命形势成熟由以上分析可以看出辛亥革命取得了巨大的成功。下面请 同学们结合辛亥革命爆发的历史条件和革命过程中存在的问题分析,革命潜伏了哪些严重的危机?历史条件没有充分发动群众过 程立宪派和旧官僚控制了大部分地方政权武昌起义群龙无首,部分革命党人自行联络,继续发动起义军政府成立立宪派和旧官僚掌握政权各省响应立宪派和旧官僚联合夺权,如湖北清朝官员摇身一变成为革命的都督,如江苏立宪派和旧官僚直接从革命派手中夺取政权,如湖南一 、预备立宪和立宪派二、保路运动三、武昌起义和

湖北军政府的成立清政府内部分裂

空前孤立人民反对清政府,

阶级矛盾尖锐清政府土崩瓦解革命 潜伏危机清朝统治危机的加深和辛亥革命的爆发革命思想的传播革命团体的建立革命党人的起义清朝统治出现严重危机预备立宪统治阶级内部分裂保路运动和平请愿到武装起义阶级矛盾激化清朝危机加重,革命形势成熟武昌起义爆发武昌起义军政府成立清朝统治崩溃取得巨大成功潜伏严重危机达标练习清末预备立宪的目的是

A.改革官僚制度

B.引进西方政体

C.顺应舆论要求

D.维护专制皇权KEY:D?辛亥革命前,保路运动规模最大的省是

A.湖北 B.四川

C.湖南 D.广东KEY:B对四川保路运动的的特点的表述,正确的是

A是资产阶级革命派领导的运动

B.斗争形式由合法斗争到武装起义

C.因新军的广泛参加而迅速发展

D.辛亥革命的成功得益于此运动中所奠定的广泛群众基础 KEY:B武昌起义后建立的湖北军政府是一个

A.由资产阶级完全掌握的革命政权

B.是资产阶级革命派建立的第一个地方革命政权

C.是一个立宪派、旧官僚和革命派的联合政权

D.基本上是一个立宪政权KEY:C有人说:“辛亥革命成也必然,败也必然”。你是否同意这个观点?试结合有关史实加以说明。作业

中国同盟会的成立民主革命思想广泛传播暴力推翻清政府建立民主共和国阶级基础民族资产阶级不断

发展壮大推 动 历 史 发 展

迎 接 革 命 高 潮资产阶级革命的兴起和发展资产阶级革命兴起清朝统治出现危机革命形势继续发展清朝 统治危机的加深和辛亥革命的爆发一 、预备立宪和立宪派请同学们阅读教材83页倒数第三段到84页第五段,概括预备立宪的背景和过程。请思考清朝 统治危机有加深和辛亥革命的爆发一 、预备立宪和立宪派1、“预备立宪”的背景革命形势蓬勃发展

封建统治风雨飘摇2、“预备立宪”和过程大臣出洋考察预备仿行宪政皇族内阁出现钦定宪法大纲请思考从立宪的内容和过程分析,清政府的真实目的是什么?由此你能得出什么结论??主观目的皇位永固,内乱可弭客观措施预备仿行宪法大纲皇族内阁加强专制

维护统治

消灭革命预备立宪是骗局预备立宪是骗局!清朝 统治危机有加深和辛亥革命的爆发一 、预备立宪和立宪派1、“预备立宪”的背景2、“预备立宪”和过程3、立宪派预备立宪是骗局,立宪派在开始时还为什么支持预备立宪?希望改变清政府的现状,但又反对革命。预备立宪破产对辛亥革命形势发展有什么影响?清政府空前孤立,统治阶级内部分化 ,推动了革命高潮的到来请思考清朝 统治危机有加深和辛亥革命的爆发一 、预备立宪和立宪派1、“预备立宪”的背景2、“预备立宪”和过程3、立宪派二、保路运动

1、清政府的“铁路国有”政策川人之极端反对者,不在借款,而在借以丧失国权之款;不在路归国有,而在名则国有,实则为外国所有。

?保路同志会宣言?

保路同志会宣言请思考由以上材料分析,铁路国有政策的实质是什么?出卖路权给帝国主义通过以上介绍结合教材内容,分析保路运动可分为哪几个阶段?保路运动对辛亥革命有何影响?请思考立宪派请愿群众发动反清起义革命派开展武装斗争阶段影响给武昌起义的成功创造了条件请思考武昌起义为何能够迅速成功?1.有良好的政治经济基础2.有良好的群众基础3.革命党人和新军发挥重要作用武昌起义后,革命形势如何发展?军政府成立和各省响应请读辛亥革命形势图,分析本图有何特点?为什么?由南向北逐步发展民族资本主义发展程度较高;受新思想影响较大等。请思考辛亥革命形势图资产阶级革命的条件甲午战争后,民族资产阶级力量壮大资产阶级民主革命思想的传播组织基础革命团体和政党建立武装基础阶级基础思想基础发动起义和新军中的工作资产阶级人民群众保路运动中发动反清起义立宪派脱离清政府,部分人转向革命 清政府空前孤立,革命形势成熟由以上分析可以看出辛亥革命取得了巨大的成功。下面请 同学们结合辛亥革命爆发的历史条件和革命过程中存在的问题分析,革命潜伏了哪些严重的危机?历史条件没有充分发动群众过 程立宪派和旧官僚控制了大部分地方政权武昌起义群龙无首,部分革命党人自行联络,继续发动起义军政府成立立宪派和旧官僚掌握政权各省响应立宪派和旧官僚联合夺权,如湖北清朝官员摇身一变成为革命的都督,如江苏立宪派和旧官僚直接从革命派手中夺取政权,如湖南一 、预备立宪和立宪派二、保路运动三、武昌起义和

湖北军政府的成立清政府内部分裂

空前孤立人民反对清政府,

阶级矛盾尖锐清政府土崩瓦解革命 潜伏危机清朝统治危机的加深和辛亥革命的爆发革命思想的传播革命团体的建立革命党人的起义清朝统治出现严重危机预备立宪统治阶级内部分裂保路运动和平请愿到武装起义阶级矛盾激化清朝危机加重,革命形势成熟武昌起义爆发武昌起义军政府成立清朝统治崩溃取得巨大成功潜伏严重危机达标练习清末预备立宪的目的是

A.改革官僚制度

B.引进西方政体

C.顺应舆论要求

D.维护专制皇权KEY:D?辛亥革命前,保路运动规模最大的省是

A.湖北 B.四川

C.湖南 D.广东KEY:B对四川保路运动的的特点的表述,正确的是

A是资产阶级革命派领导的运动

B.斗争形式由合法斗争到武装起义

C.因新军的广泛参加而迅速发展

D.辛亥革命的成功得益于此运动中所奠定的广泛群众基础 KEY:B武昌起义后建立的湖北军政府是一个

A.由资产阶级完全掌握的革命政权

B.是资产阶级革命派建立的第一个地方革命政权

C.是一个立宪派、旧官僚和革命派的联合政权

D.基本上是一个立宪政权KEY:C有人说:“辛亥革命成也必然,败也必然”。你是否同意这个观点?试结合有关史实加以说明。作业

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局