第二单元 中国资本主义的产生、发展和半殖民地半封建社会的形成2[上学期]

文档属性

| 名称 | 第二单元 中国资本主义的产生、发展和半殖民地半封建社会的形成2[上学期] |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 263.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2009-07-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

高三中国近代现代史复习讲义

第二单元 中国资本主义的产生、发展和半殖民地半封建社会的形成

(19世纪60年代至20世纪初)

主干知识分析:四、甲午中日战争

(1894年——1895年)

知识概括归纳:关于19世纪70年代—20世纪初列强的侵华

这一时期,列强侵华的主要表现有哪些?(大的要目。要点:19世纪70年代:对中国西北、西南、东南边疆地区加强侵略,造成中国边疆地区的新危机;19世纪80年代:中法战争及《中法新约》;19世纪90年代:甲午中日战争和《马关条约》、列强掀起瓜分中国的狂潮,大规模资本输出,划分势力范围,抢占租借地,美国提出门户开放政策等;20世纪初:八国联军侵华,1901年签订《辛丑条约》。)最终结果是?(中国完全沦为半殖民地半封建社会)这一时期,列强侵华的主要原因是什么?(第二次工业革命,列强向帝国主义过渡,各国垄断资产阶级需要更多的原料、市场、资本输出的场所)这一时期列强侵华的主要特征是?(由商品输出为主过渡到资本输出、瓜分中国为主要手段)

知识的分析讲解:甲午中日战争和八国联军侵华战争

一、背景

[指出]国际背景:19世纪晚期帝国主义争夺殖民地贪欲高涨。

1)日本制定了以侵略中国为中心的“大陆政策”。(根本原因)(1)资本主义后国力强盛但封建残余,市场狭小,起义不断。(2)1874年侵台失利但勒索成功刺激了日本的侵华贪欲。

2)西方列强纵容的态度在一定程度上有力支持了日本的侵略行径(有利条件):各怀鬼胎,但侵华态度一致。美国——,英国——,德法——,俄国——。

[分析]西方列强对日本侵略采取默许或纵容态度的原因和影响:19世纪晚期,中国和朝鲜是列强在远东争夺的重要地区,而英、俄两国争夺远东霸权斗争尤为激烈。沙俄利用第二次鸦片战争机会侵占我国东北大片领土后,更加垂涎朝鲜,并企图独占中国东北地区,夺取更多在华侵略权益。因此,沙俄一面警惕日本在上述地区的扩张,一面又极力拉拢日本,与英国在远东争霸。当时,英国仍是远东地区最大的殖民者,在中国享有最多的既有权益,为防止它在远东的侵略优势被打破,英国也支持日本以抵制沙俄的扩张。美、德两国是后起的资本主义国家,强烈要求在远东找寻商品市场和资本输出场所,但都无力在远东争霸,故都支持日本同沙俄抗衡。法国为了乘日本侵华之机来夺取新的权益,也极力支持日本侵华。帝国主义列强为了各自的侵略利益,对日本侵华所采取的默许、纵容态度,助长了日本的侵略野心,成为日本实施其侵略计划的有利条件。

[总结]各国列强都希望利用日本以抵制另一方在远东特别是在中国的扩张。

3)朝鲜的东学党起义政府请求中国派兵镇压,日本乘机派军朝鲜(直接锲机)

4)中国边疆危机进一步加剧,而清政府不思战备力保和局,使战场清军处于被动的不利地位(极端腐败):一味妥协退让,慈禧的“万寿盛典”。

二、经过(1894年——1895年)

1.爆发:1)标志:1894年(甲午),朝鲜丰岛海面。2)目的:以朝鲜为基地侵略中国

2.方针政策:李鸿章—慈禧:避战主和。

3.两个阶段及主要战役:

1)第一阶段:(1)平壤战役:左宝贵:战死——叶志超:逃跑;(2)黄海战役:丁汝昌,邓世昌,林永升—李鸿章:躲。北洋舰队主力尚存但丧失了黄海的制海权

2)第二阶段:(1)辽东战役:聂士成,九连城。花园口,大连,旅顺。(2)威海战役:丁汝昌:请战——李鸿章:亦罪。北洋舰队全军覆没—洋务运动破产。

三、结果:中国一败再败

1.原因: 1)根本原因:清政府极端腐败及其反动的本质:从双方力量的对比来看,清朝并不处于劣势。这场战争不同于鸦片战争等同西方列强的战争,从而更加暴露了清政府的腐败和无能。2)慈禧太后的主和态度(“万寿盛典”)和李鸿章的避战求和消极抵抗的妥协投降的方针政策,使中国在战争中被动挨打,一败再败。3)清军军备松弛,装备落后,纪律败坏,不少官兵临阵脱逃。4)日本蓄谋已久,计划周详,战法(突然袭击)得当。

[总结]纵观中国的社会状况,与日本相比不仅在军事、经济和科技上落后,还在于政治制度腐败。北洋舰队的覆灭,说明了单纯学习西方的技术的道路已走不通了。从此,中华民族开始了学习西方政治制度,改变中国落后政治制度的尝试。

2.《马关条约》:

1)情况:1895年4月,李鸿章——伊藤博文,日本马关。

2)内容及危害:(1)割地:多大——刺激了列强瓜分中国的野心。(2)赔款:巨额——便利了列强借机控制中国的经济命脉。(3)开放:深入——使列强侵略势力深入到中国内地。(4)设厂:免税——严重阻碍中国资本主义的发展。3)结论:(1)《马关条约》反映了帝国主义资本输出,分割世界的侵略要求,帝国主义对中国的侵略进入了一个新的阶段。(2)《马关条约》是继《南京条约》以来最严重的不平等条约,它使中国社会半殖民地化的程度大大加深了。

[分析]《马关条约》与《南京条约》比较:①从割地看:《南京条约》割香港岛给英国;《马关条约》割台湾、澎湖列岛给日本。这些具有战略地位的大片领土割失,刺激了列强瓜分中国的野心,演出了瓜分狂潮的丑剧。②从赔款看:《南京条约》给英国赔款2100万银元;《马关条约》给日本的赔款白银2亿两,加上3000万两白银的“赎辽费”,这样数额的赔款是空前的。清政府为支付巨额赔款,大借外债,帝国主义列强争作中国债主,进行资本输出,进一步控制了中国的财政和经济。中国人民背负沉重的债务负担,中国政治财政陷入危机③从开放的通商口岸看:《南京条约》开放5口;《马关条约》新开的4口和内河新航线的开辟,使帝国主义侵略势力深入到中国内地,最远到达西南的重庆。④《马关条约》允许日本在中国通商口岸开设工厂,这是前所未有的,它加剧了帝国主义向中国的资本输出,严重阻碍了中国民族资本主义的发展。⑤《南京条约》使中国开始沦为半殖民地半封建社会;《马关条约》使中国社会半殖民地化程度进一步加深。

3.性质:.甲午中日战争是日本在西方列强支持下企图征服朝鲜,入侵中国而挑起的侵略战争。

[分析]中法战争与甲午中日战争的比较:(1)都发生在资本主义向帝国主义过渡阶段,都以侵略中国的邻国引起。(2)在两次战争中,中国军民都进行了英勇顽强的抵抗,涌现出一些清军爱国将领。(3)清政府奉行妥协退让的方针,中法战争中李鸿章奉行“未可与欧洲强国轻言战争”的投降政策,甲午战争中奉行“避战自保”的方针,致使中国军队处于被动挨打局面。(4)中法战争中清政府以胜求和,签订了丧权辱国的《中法新约》,甲午战争中,清政府战败求和,签订《马关条约》,二者都使中国丧失了一些主权和利益,加深了中国半殖民地化的程度。

四、三国干涉还辽

1.原因:日本割占辽东半岛损害了俄,德,法三国在华的侵略利益。

[分析]沙皇俄国是“三国干涉还辽”事件的主要策划者。俄国早已企图霸占中国东北,把东北变为“黄俄罗斯”。日本如果占有辽东半岛将直接构成对俄国独霸东北的威胁,影响其在太平洋地区的利益。沙俄财政大臣维特供认:“决不可让日本渗透到中国的心脏而在辽东半岛攫得立足点。”“为俄国的最大利益着想,要求维持中国的现状。”法国是沙俄在欧洲的盟国(1892年,为对付三国同盟的威胁,法俄达成军事互助协定),在干涉还辽过程中,基本以俄国立场为转移,同时希望“还辽”之后,能向清政府邀功索偿,乘机谋求侵略权益。德国在欧洲与法、俄处于敌对状况,为什么也支持俄国干涉日本还辽呢?德国的目的,一方面是想在远东扩大侵略势力,企图在“还辽”之后向清政府要求“报酬”,从中国割占一个海军基地。另一方面希望借此加深俄国和日本的矛盾,把俄国的注意力引向东方,减轻法俄同盟在欧洲对自己的压力。“三国干涉还辽”的本质,一是欧洲列强对日本明治维新后在亚洲扩张怀有戒心;二是俄国企图霸占中国东三省;三是帝国主义国家争夺和瓜分殖民地和半殖民地时既相互勾结又相互斗争。

2.结果:清政府赎还辽东半岛——白银3000万两。1)日本国力有限无力对抗三国但清政府却腐败无能。2)实际上中国只是表面收回主权但却置于俄国势力之下。

3.实质:日俄瓜分中国东北矛盾的激化。

4.说明:列强在各自的侵华利益上,既有矛盾斗争又有勾结妥协。

五、台湾人民的反割台斗争

1.背景:全国人民(尤其是台湾人民)反对割地(尤其是台湾)议和。

2.台湾保卫战:

1).时间:1895年5月——10月。

2)力量:义 军:丘逢甲,徐骧;黑旗军:刘永福。

3)路线:基隆——台北——台中-——台南。

3.意义:充分表现了台湾军民维护祖国领土完整的高度的爱国主义精神。

[分析]从此,台湾流落在日本的统治下达50年之久。直到1945年抗日战争胜利后日本才台湾交还给中国国民党的国民政府。

六、战争的影响:

1.对中国:1)《马关条约》是继《南京条约》以来最严重的不平等条约,她给近代中国社会带来严重的危害。(1)割地赔款,主权沦丧,便利列强对华大规模输出资本,掀起瓜分狂潮,标志着列强侵华进入了一个新阶段,它使中国社会半殖民地化的程度大大加深了。(2)19世纪末,随着帝国主义侵略的加剧,中国社会的封建自然经济进一步解体,民族资本主义经济得到了初步发展,为民族资产阶级登上政治舞台奠定了基础。(2)这一切带来的民族危机促使了中华民族新的觉醒,激起了中国人民反抗斗争运动的高涨,维新变法、义和团运动和辛亥革命蓬勃发展。2)甲午中日战争中国一败再败《马关条约》的签订说明中国不仅败在军事上而且败在外交上,更根本的全面的充分暴露了清政府的腐败无能。(1)三十年自强求富的洋务运动最终破产。先进的中国人逐渐认识到单纯学习西方先进的科学技术不能挽救中国,应该学习西方的政治制度。(2)列强掀起了瓜分中国的狂潮。

[分析]甲午中日战争对近代中国民主革命进程的影响:甲午中日战争后,中国面临帝国主义瓜分的危险,资产阶级维新派发动和领导了戊戌变法,试图用改良主义的方法挽救民族危亡;资产阶级革命派开始走上武装推翻清王朝的革命道路,承担起民主革命的领导责任;农民阶级自发掀起了反抗斗争,形成了义和团运动,打出“扶清灭洋”的旗号,反抗外来侵略;以慈禧为首的封建统治者完全成为外国资本主义的统治工具,并企图以“新政”挽救统治危机;地主阶级中的另一部分人则转化为立宪派,他们反对革命,期望清王朝改行君主立宪制,富国强兵。甲午中日战争后,中国社会各阶层的反应说明中华民族已经觉醒。

2.对日本而言,得到巨额赔款和台湾等战略要地,不仅促进了本国资本主义的进一步发展,而且便利了日本对远东地区的进一步侵略。

3.对远东:列强在远东的争夺更为激烈。1)中国国际地位急剧下降。2)日本却大大增强。3)英法逐渐下降。4)美德俄势力加强。

七、八国联军侵华战争

1.直接原因:为了镇压义和团反帝爱国运动和进一步瓜分中国为其殖民地。

2.过程:

1)开始:1900年,英,俄,德,法,美,日,意,奥八国联军在英国海军中将西摩尔率领从北京向天津进犯。

2)发展:1900年,攻陷天津(聂士成),成立都统衙门,进行殖民统治。1900年,八国联军侵华,义和团包围西什库教堂和东交民巷发动进攻,又和清军配合在廊坊,杨村,天津,北京开展斗争。

3)高潮:1900年,攻陷北京(慈禧携光绪出逃),各国分区占领联军统帅德国人瓦德西在紫禁城设立司令部统治北京城。并犯下了骇人听闻的罪行。

3.结果:《辛丑条约》的签订及其影响:

1)签订:(1).时间:(2).国家:8+3=11国。

2)内容:钱(前)禁(进)兵(宾)馆外务部修商约。

[分析]由此可见八国联军侵华不仅是镇压中国人民的义和团运动,还包括掠夺中国财富,控制中国政府,,扩大侵略权益。更主要的,从建立殖民统治机构来看是想瓜分中国变为殖民地,只是由于义和团等中国人民的反抗而被迫放弃而已。

3)危害:

4)结论:(1)重新确立了以慈禧为首的清政府的统治地位并将其沦为帝国主义统治中国的工具——“洋人的朝廷”。(2)标志着中国半殖民地半封建社会统治次序的完全确立——中国的半殖民地半封建社会形成了。

5)新的特点:政治扶植代理人:由于中国人民的反抗;共同宰割中国:侵华利益的一致:这使得中国半殖民地半封建社会统治次序的完全确立,近代社会的两大矛盾最终合流,清政府被迫再次进行政策的调整:清末新政,资产阶级革命运动的兴起。

[分析]与过去的侵略战争相比,这次时间最短,国家最多,战争涉及的区域最小,条约最苛刻狠毒,因此危害也最大。

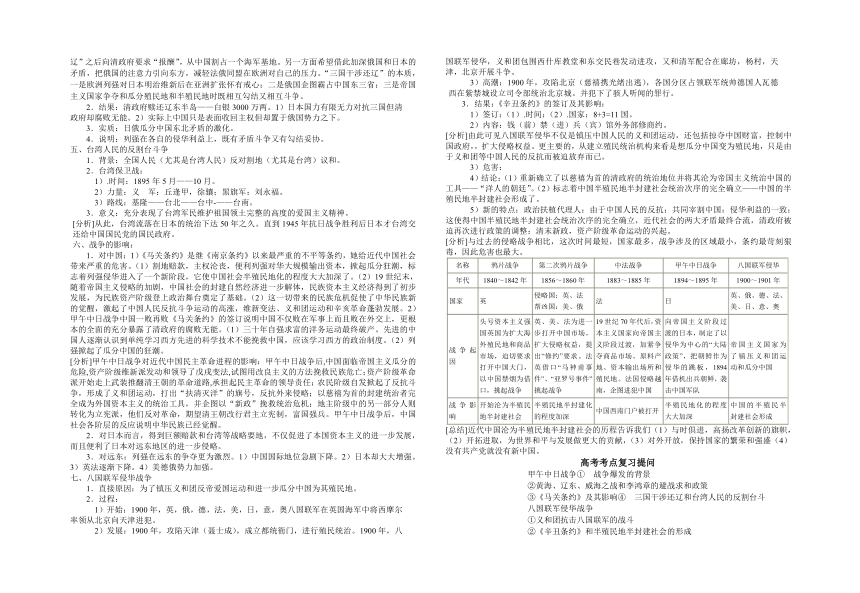

名称 鸦片战争 第二次鸦片战争 中法战争 甲午中日战争 八国联军侵华

年代 1840~1842年 1856~1860年 1883~1885年 1894~1895年 1900~1901年

国家 英 侵略国:英、法帮凶国:美、俄 法 日 英、俄、德、法、美、日、意、奥

战争起因 头号资本主义强国英国为扩大海外殖民地和商品市场,迫切要求打开中国大门,以中国禁烟为借口,挑起战争 英、美、法为进一步打开中国市场,扩大侵略权益,提出“修约”要求。法英借口“马神甫事件”、“亚罗号事件”挑起战争 19世纪70年代后,资本主义国家向帝国主义阶段过渡,加紧争夺商品市场、原料产地、资本输出场所和殖民地。法国侵略越南,企图进犯中国 向帝国主义阶段过渡的日本,制定了以侵华为中心的“大陆政策”,把朝鲜作为侵华的跳板,1894年借机出兵朝鲜,袭击中国军队 帝国主义国家为了镇压义和团运动和瓜分中国

战争影响 开始沦为半殖民地半封建社会 半殖民地半封建化的程度加深 中国西南门户被打开 半殖民地化的程度大大加深 中国的半殖民半封建社会形成

[总结]近代中国沦为半殖民地半封建社会的历程告诉我们(1)与时俱进,高扬改革创新的旗帜,(2)开拓进取,为世界和平与发展做更大的贡献,(3)对外开放,保持国家的繁荣和强盛(4)没有共产党就没有新中国。

高考考点复习提问

甲午中日战争?①战争爆发的背景?

②黄海、辽东、威海之战和李鸿章的避战求和政策?

③《马关条约》及其影响?④三国干涉还辽和台湾人民的反割台斗

八国联军侵华战争?

①义和团抗击八国联军的战斗?

②《辛丑条约》和半殖民地半封建社会的形成

1、列举19世纪70年代边疆地区新危机的具体表现(略)

2、中法战争时,法国在欧洲的地位如何?(略)中国在中法战争中战场上获胜的主要原因是?为什么会出现“不败而败”的结局?(略)

3、《中法新约》中体现新的侵略方向的规定是?分析该条约的影响。(略)

4、清政府为何在台湾建省?第一任台湾巡抚是?

5、近代史上日本曾发动两次大规模的侵华战争。指出这两次战争发生的原因。(当然要分开说明)这两次战争的结局、影响、造成这种结局的原因分别如何?(此题实际是将甲午中日战争和日本全面侵华战争进行简单比较)

6、列举中法战争中和甲午中日战争中的主要战役及民族英雄人物。(略)

7、日本侵华史上的两次大屠杀分别是指?(略)

8、《马关条约》中最能体现列强侵华时代特征的规定是?详析《马》的影响。

9、19世纪末,帝国主义国家对华资本输出的主要手段有哪些?(四个)其中最突出的手段是?(争做中国的债主)分析其影响。(要点:【争做债主】:a、列强进一步控制中国的经济命脉;b、扩大了在中国的政治势力;c、得以长期控制中国政府;【抢夺路权】:a、获得巨大经济利益;b、控制铁路及沿线;c、可以运送军队,扩大侵略;【抢夺矿权】:a、掠夺了中国的矿藏资源;b、使中国重工业无从发展;【争相设厂】:使中国民族资本主义发展受到影响;【总结】:使中国进一步卷入资本主义世界体系,加深了中国社会半殖民地化的程度。)

10、甲午中日战争后,清政府向列强大借外债,同今天我国向资本主义国家贷款,二者有何不同?(提示:可从前提条件、目的、借款条件、效果或影响等方面比较。)

11、最早在中国取得筑路权、采矿权、设厂权的国家分别是?

12、简述列强在中国划分势力范围的情况(课文P55)指出其主要影响。

13、分析“门户开放”政策的实质(是美国在承认其他列强在华“势力范围”和已经获得的特权前提下,要求“利益均沾”的政策)如何理解这一政策的提出标志着美国侵略中国进入了一个新阶段?该政策出台的背景和影响?

14、八国联军侵华的直接原因是?《辛丑条约》的主要影响是?(略)

2003年、3004年高考试题

2003年辽宁综合卷:甲午战后,经三国干涉,日本被迫交还辽东半岛。这反映①列强在华争夺趋于白热化②清政府的外交政策取得成效③清政府国际地位极端低下④日本无力对付三国的联合威慑D

A ①②③ B ②③④ C ①②④ D ①③④

2003广东历史卷:《马关条约》规定日本可以在中国投资设厂,这一权益B

A.为日本所独享 B.为欧美列强所共享

C.未被参加“干涉还辽”的俄、法、德所享有D.辛亥革命爆发后被取消

2004年上海文科卷20.甲午战后,日本提出在华设厂、产品内销时免纳内地税的要求,美国的“门户开放”政策要求各国货物一律按中国的现行税率纳税。这两种要求的共同点是C

A.为列强商品输华创造平等条件 B.为列强资本输出创造有利条件

C.进一步打开中国市场以获取高额利润 D.列强联合起来压低中国关税

2004年重庆文综卷21.下列关于中日《马关条约》的表述,正确的是B

A.条约中关于割地的内容全部得到了落实B.条约的签订有利于列强对华资本输出

C.条约没有规定开放新的商埠 D.巨额战争赔款使得日本控制了中国的经济命脉

2004上海历史卷24. 中日甲午战争时,慈禧太后命人向李鸿章问策,李怒曰:“总理度支(户部),平时请款驳诘,临事而问兵舰,兵舰果可恃乎?……政府我跋扈,台谏参我贪婪,我再哓哓不已,今日尚有李鸿章乎?”在李鸿章看来,甲午战争失败的原因在于 A

A 军费不足、朝廷猜忌和同僚的倾轧B军费不足、洋务派失误和朝廷猜忌

C 同僚倾轧、朝廷猜忌和洋务派失误D同僚倾轧、洋务派失误和军费不足

2004年广东历史卷7、1895年《马关条约》签订,其产生的重要影响之一是A

A清政府大量举借外债 B 朝鲜为日本所并C 日俄关系得到改善D辽东半岛为日本长期占领

往年高考试题

2000春季高考:在《马关条约》中,最有利于列强对华经济扩张的条款是C

A、开辟新的内河航线B、在苏杭富庶地区开放新的通商口岸

C、允许日本在通商口岸开设工厂D、给日本政府巨额赔款

2000年上海:1900年,义和团大败西摩尔率领的八国联军的战斗主要是在B

A、大沽口紫竹林B、杨村、廊坊C、老龙头火车站、北仓D、山海关、大沽口

1999年全国:瓦德西说:”无论欧美日本各国,皆无此脑力与兵力可以统治此天下失灵四分之一”,“故瓜分一事,实为下策。”这表明列强1瓜分中国的计划破产2已经放弃灭亡中国的企图3仍然需要扶持清朝政府以华制华,4看到中国人民的不屈斗争C

A、14 B、123 C、134 D、1234

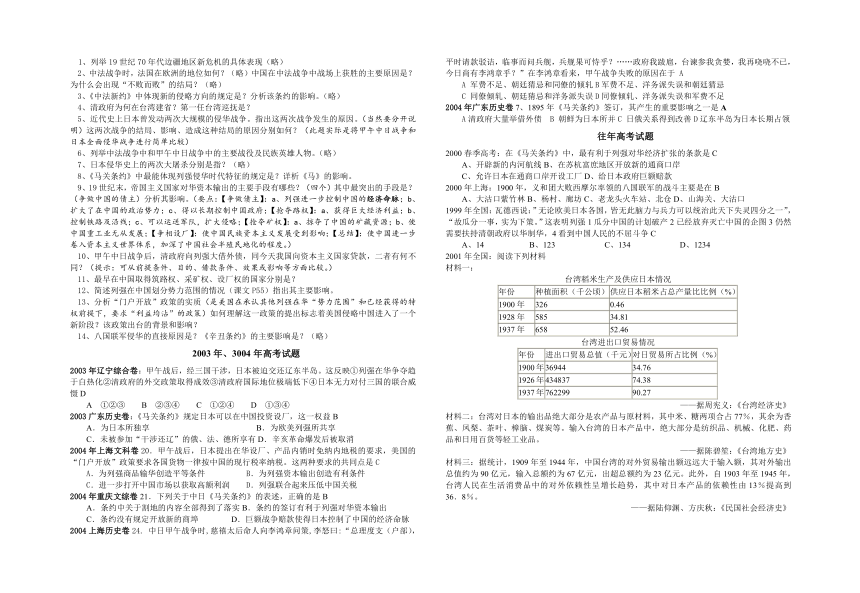

2001年全国:阅读下列材料

材料一:

台湾稻米生产及供应日本情况

年份 种植面积(千公顷) 供应日本稻米占总产量比比例(%)

1900年 326 0.46

1928年 585 34.81

1937年 658 52.46

台湾进出口贸易情况

年份 进出口贸易总值(千元) 对日贸易所占比例(%)

1900年 36944 34.76

1926年 434837 74.38

1937年 762299 90.27

——据周宪义:《台湾经济史》

材料二:台湾对日本的输出品绝大部分是农产品与原材料,其中米、糖两项合占77%,其余为香蕉、凤梨、茶叶、樟脑、煤炭等。输入台湾的日本产品中,绝大部分是纺织品、机械、化肥、药品和日用百货等轻工业品。

——据陈碧笙:《台湾地方史》

材料三:据统计,1909年至1944年,中国台湾的对外贸易输出额远远大于输入额,其对外输出总值约为90亿元,输入总额约为67亿元,出超总额约为23亿元。此外,自1903年至1945年,台湾人民在生活消费品中的对外依赖性呈增长趋势,其中对日本产品的依赖性由13%提高到36.8%。

——据陆仰渊、方庆秋:《民国社会经济史》

回答:1895年至1945年间,日本殖民统治者在中国台湾采取了一系列措施,要实现“日台经济一体化”。根据以上材料,试分析日本统治台湾经济措施的性质,并分析台湾与日本的贸易关系对台湾经济的影响。

答案:属殖民地性质。中国台湾与日本的贸易关系对台湾经济的影响包括:日本掠夺了台湾大量的财富;台湾经济畸形发展,成为日本原材料基地;日本垄断了台湾的对外贸易;台湾对日本产品的依赖程度不断加深。

高三历史一轮复习练习四

(中国近代现代历史主干知识四:甲午中日战争和八国联军侵华战争)

1.中法战争和甲午中日战争的相似之处有①清政府正式宣战②李鸿章在战争中奉行妥协退让政策③战争在中国境外爆发④战后由李鸿章签订卖国条约D

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④

2.中法战争和甲午中日战争的结局相同之处不包括A

A.中国战败,被迫签订不平等条约 B.清政府妥协退让,导致丧权辱国

C.对交战方输华货物税率给予优惠 D.中国允许交战方在规定范围内对华投资

3.中法战争和甲午中日战争的失败,最深刻地表明了D

A.洋务派卖国 B.中国经济落后 C.西方制度先进 D.封建统治的腐朽

4.19世纪八九十年代签订的不平等条约与19世纪四五十年代相比,最根本的不同是D

A.割取中国领土的面积最大 B.索取赔款数额不断加大

C.规定开放更多的通商口岸 D.列强获得在华投放资本的特权

5.1894年,日本蓄意发动侵华战争的主要原因是A

A.明治维新后,制定了“征韩侵华” 的大陆政策 B.要与俄国争夺中国东北

C. 中日两国军队为镇压朝鲜东学党起义发生冲突 D.争夺对朝鲜的控制权

6.1894年的中日黄海战役中,壮烈牺牲的两位中国将领是①刘步蟾②林永升③邓世昌④丁汝昌C

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

7.《马关条约》体现出日本侵华的特点有①商品输出与资本输出并重②割地与赔款并重③扶持傀儡与直接侵华并重C

A.①③ B.①②③ C.①② D.②③

8.有人认为,甲午中日战争是“传统中国与近代中国的分界线”,这主要因为战争后C

A.帝国主义掀起瓜分中国的狂潮,中国面临严重的民族危机

B.清政府开始引进西方近代技术,放宽对民间设厂的限制

C.民族工业获得初步发展,资产阶级开始登上政治舞台

D.发展工商业和开设议院的要求出现,维新变法思想开始形成

9.甲午战争以中国的失败而告终,日本政府由此向清政府勒索的白银总数为D

A.一亿三千万两 B、一亿七千万两 C.二亿两 D.二亿三千万两

10.1885年,,清政府决定在台湾正式建立行省主要是因为C

A、台湾成为西方列强争夺的对象 B.加强台湾与内地的联系

C.台湾在国防上的重要地位 D.巩固民族统一

11.黄遵宪诗:“一夕狂驰三百里,敌军便渡鸭绿水。”诗中反映甲午战争哪一战役 D

A.黄海之战 B.辽东之战 C、威海之战 D.平壤之战

12.北洋海军全军覆没的主要原因是A

A.李鸿章的“保船”政策 B、丁汝昌拒降殉国

C.日军抄了威海卫的后路 D.英美教习怂恿投降

13.中国近代海军建立后进行的第一次海战是B

A.定海之战 B.马尾之战 C、黄海大战 D,威梅卫战役

14.《马关条约》中最能体现外国资本主义对中国的侵略进入新阶段的是D

A.增开通商口岸 B.清政府承认朝鲜独立

C.开辟内河新航线 D.允许日本在通商口岸设立工厂

15.甲午中日战争中,日军制造的仅有36人幸存的大屠杀发生在A

A.旅顺 B.大连 C.花园口 D.九连城

16.《马关条约》签订后日本被迫将辽东半岛归还中国,主要由以下哪种矛盾的结果D

A.外国侵略者和清政府的矛盾 B.外国资本主义和中华民族的矛盾

C、帝国主义国家之间的矛盾 D.外国侵略者争夺中国的矛盾

17、列强强迫清政府开放的下列通商口岸的先后顺序是C:

A、南京—厦门—天津—重庆 B、厦门—南京—重庆—天津

C、厦门—南京—天津—重庆 D、南京—天津—厦门—重庆

18、《马关条约》的签订标志着列强侵华进入了一个新阶段。这是因为B:

A、中国半殖民地半封建社会基本形成 B、反映了帝国主义资本输出和瓜分世界的要求

C、清政府完全成为列强统治中国的工具 D、帝国主义宰割中国的同盟初步形成

19、《南京条约》、《中法新约》、《马关条约》、《辛丑条约》的相似内容是D:

A、割地赔款 B、开放通商口岸 C、破坏关税主权 D、破坏中国主权

20、德国伙同俄、法两国干涉还辽,这说明D:

A、俄法德三国结成同盟B、德日在远东的争夺激化

C、日本已独霸中国 D、列强间既矛盾又有勾结

21、清政府完全沦为帝国主义统治中国的工具,最主要表现在D:

A、向外国侵略者“借师助剿” B、允许外国公使进驻背景

C、向外国侵略者开放中国内地 D、保证严禁中国人民反抗侵略

22.外国列强在《辛丑条约》中规定,要清政府拆毁大沽炮台、允许帝国主义国家在北京到山海关铁路沿线驻军的主要目的是D:

A.保护外国商品输入中国 B.保护外国铁路公司的利益

C.保护外国掠夺中国煤炭资源的干线 D.对清政府实行武装监督

23.刺激列强瓜分中国的事件是C:

A.《北京条约》B.《中法新约》C.《马关条约》D.德国强占胶州湾

24.甲午中日战争清政府的失败①宣告了洋务运动的彻底破产②刺激了列强瓜分中国的野心③促进维新变法思潮发展为爱国救亡运动④促进资产阶级民主革命的开始D

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④

25.下列不平等条约中,最早体现帝国主义时代侵略特征的是C:

A.《南京条约》 B.《中法新约》 C.《马关条约》 D.《辛丑条约》

26、《马关条约》与以往的不平等条约相比的突出之处有①赔款数额超过以往任何一次②开放的口岸深入到长江上游③割让的领土面积是空前的④允许外国在口岸开设工厂B

A①②③④ B①②④ C①②③ D①②

27、《南京条约》、《天津条约》、《马关条约》内容的共同点是①开埠通商②开办工厂③割让土地④战争赔款C

A①②③④ B①②④ C①④ D①③④

28、清政府在甲午战争中避战求和、被动应付的根本原因是B

A欧美列强默许、纵容日本侵略 B统治阶级的腐朽本质

C日本蓄谋已久、清政府毫无准备 D轻信列强“调停”骗局

29、爱国诗人丘逢甲在《春愁》中写道:“春愁难遣强看山,往事惊心泪欲潸,四百万人同一哭,去年今日割台湾。”“去年今日”是指C

A 1893年4月 B 1894年4月 C 1895年4月 D 1896年4月

30、资本主义列强取得长江上游的航行权是B

A《南京条约》 B《马关条约》 C〈中法新约〉 D〈辛丑条约〉

31.义和团运动兴起前其口号是“反清复明”;兴起后其口号是“扶清灭洋”;运动被镇压后,其余部又提出“扫清灭洋”的口号。这表明: C

A.农民阶级的运动也有科学的理论作指导

B.民族矛盾已成为当时社会的最主要矛盾

C.农民阶级对中外反动势力的认识不断深入

D.义和团不断变换斗争口号,斗争目标不明确

32.1900年夏,联合组成八国联军,出兵侵略中国的国家不包括D

A.英、法、俄 B.德、意、奥 C.美、日 D.葡、荷

33.《辛丑条约》作为中国半殖民地半封建社会统治秩序完全确立的标志,主要是因为该条约的签订导致C

A.清政府在财政上完全受制于帝国主义 B.清政府在军事上完全受制于帝国主义

C.清政府完全成为列强统治中国的工具 D.形成帝国主义共同支配中国的局面

34.2003年辽宁综合卷:甲午战后,经三国干涉,日本被迫交还辽东半岛。这反映①列强在华争夺趋于白热化②清政府的外交政策取得成效③清政府国际地位极端低下④日本无力对付三国的联合威慑D

A ①②③ B ②③④ C ①②④ D ①③④

35.2003广东历史卷:《马关条约》规定日本可以在中国投资设厂,这一权益B

A.为日本所独享 B.为欧美列强所共享

C.未被参加“干涉还辽”的俄、法、德所享有D.辛亥革命爆发后被取消

36.2004年上海文科卷20.甲午战后,日本提出在华设厂、产品内销时免纳内地税的要求,美国的“门户开放”政策要求各国货物一律按中国的现行税率纳税。这两种要求的共同点是C

A.为列强商品输华创造平等条件 B.为列强资本输出创造有利条件

C.进一步打开中国市场以获取高额利润 D.列强联合起来压低中国关税

37.2004年重庆文综卷21.下列关于中日《马关条约》的表述,正确的是B

A.条约中关于割地的内容全部得到了落实B.条约的签订有利于列强对华资本输出

C.条约没有规定开放新的商埠 D.巨额战争赔款使得日本控制了中国的经济命脉

38.2004上海历史卷24. 中日甲午战争时,慈禧太后命人向李鸿章问策,李怒曰:“总理度支(户部),平时请款驳诘,临事而问兵舰,兵舰果可恃乎?……政府我跋扈,台谏参我贪婪,我再哓哓不已,今日尚有李鸿章乎?”在李鸿章看来,甲午战争失败的原因在于 A

A 军费不足、朝廷猜忌和同僚的倾轧B军费不足、洋务派失误和朝廷猜忌

C 同僚倾轧、朝廷猜忌和洋务派失误D同僚倾轧、洋务派失误和军费不足

39.2004年广东历史卷7、1895年《马关条约》签订,其产生的重要影响之一是A

A清政府大量举借外债 B 朝鲜为日本所并C 日俄关系得到改善D辽东半岛为日本长期占领

40.2000春季高考:在《马关条约》中,最有利于列强对华经济扩张的条款是C

A、开辟新的内河航线B、在苏杭富庶地区开放新的通商口岸

C、允许日本在通商口岸开设工厂D、给日本政府巨额赔款

41.2000年上海:1900年,义和团大败西摩尔率领的八国联军的战斗主要是在B

A、大沽口紫竹林B、杨村、廊坊C、老龙头火车站、北仓D、山海关、大沽口

42.1999年全国:瓦德西说:”无论欧美日本各国,皆无此脑力与兵力可以统治此天下失灵四分之一”,“故瓜分一事,实为下策。”这表明列强1瓜分中国的计划破产2已经放弃灭亡中国的企图3仍然需要扶持清朝政府以华制华,4看到中国人民的不屈斗争C

A、14 B、123 C、134 D、1234

43.甲午战争后中国人民的爱国救亡运动有了新的变化。引起这种变化的根本原因是 ①列强掀起瓜分中国的狂潮 ②中国民族资本主义的初步发展③中国无产阶级队伍的强大 ④中国民族资产阶级作为新的政治力量登上历史舞台C

A.①③ B.②④ C.①②④ D.①②③④

44.1895年俄法德三国干涉还辽,对此事件下列表述正确的是①目的是为中国主持正义②说明了法俄德在全球利益一致③体现了三国同盟和三国协约的对抗和联合④反映了列强之间的矛盾和斗争B

A.④ B.③④ C.②③④ D.①②③④

12.阅读下列材料:1898年9月16日,北洋海军提督丁汝昌率舰队护送援军在鸭绿江的大东沟登陆;17日上午返航时,突然发现敌舰,丁汝昌当即下令迎敌,各舰响起了战斗的警报。当时我方有镇远、定远两铁甲舰,致远、靖远、经远、来远、济远、平远、超远、扬威、广丙、广甲十兵轮,镇中、镇南两炮船,另有鱼雷艇四艘,计有大小舰船18艘,共31000吨。敌方有吉野、严岛、松岛、桥立、扶桑、千代田、秋津州、高千穗、浪速、赤诚、比睿、西京丸等战舰12艘,共38000吨。北洋舰只轮机旧,航速慢,但有两舰吨位比较大,火力强,装甲厚;日本舰只式样新,航速快,但最大的舰只却只有4000吨。双方舰队装备虽各有优点,但总的来说是敌强我弱。

——章开沅、陈辉《中国近代史》

请回答:

(1)根据上文,中国还是日本的装备较为优胜

(2)假设你是当时中国的将军,你会采用什么战略应战

(3)甲午中日战争,中国战败,你认为与战舰素质是否有关系 还有其他原因吗 试加以说明。

[答案](1)从数量看,中国占有优势(中国大小船18艘,日本12艘),但从总吨位、轮机新旧、航速快慢等来看,中国居于弱势。因此从整体看,日本装备较为优胜。(2)中国的战略应是:避敌主力,打其虚弱,充分发挥吨位比较大、火力较强的两舰的作用,或以这两舰掩护其他舰只,寻机歼敌。因敌舰速快、舰只总吨位大于我方,不可与敌硬拼。(允许学生发表不同的见解,对有创见的答案可适当加分)(3)有关系,但不是根本的问题。中国战败的原因,还与清政府政治腐败;慈禧的主和与李鸿章避战求和,妥协退让,致使中国在战争中被动挨打,一败再败;清军军备松弛,不少官兵临阵脱逃等因素有关。

25.(29分)中国近代铁路的发展和建设经历了曲折的过程。

请阅读下列材料:

材料一:光绪六年岁末,刘铭传力请修筑铁路,李鸿章立足中外,比较支持刘铭传的倡议,其词曰:“处今日各国皆有铁路之时,而中国独无,譬犹居中古以后而摒弃舟车,其动辄后于人也必矣。”但更多的人却不但责骂刘铭传与李鸿章“直欲破坏列祖列宗之成法以乱天下”,而且宣言“铁路行之外夷则可,行之中国则不可。”洋务派虽冲破阻力“毅然兴办”,但步履之艰难可以体味。

材料二:甲午战争后,列强在中国疯狂抢夺铁路修筑权。到1911年,中国共有铁路9600多公里,其中由帝国主义直接或间接投资经营的竟达8900多公里,中国自主的铁路只有600多公里。

材料三:京张铁路示意图(见图5分)。

材料四:一些闭塞地区的经济因铁路活跃,一些古老的城镇因铁路而面目一新……铁路在畅通经济、带动繁荣的同时还意味着信息的流通、知识的传播,意味着建立“铁路交通日常急需的各种生产过程”,所有这一切,无疑都有助于打破中国传统社会“自给自足的惰性”,推动现代化进程。

材料五:据袁昶估计,庚子(1900年)前后,仅顺天府(注:清朝时北京称京师顺天府)属州县的穷民之中,“失车船店脚之利,而受铁路之害者”即在万余人以上。

依据材料并结合所学知识回答下列问题:

(1)材料一反映了什么主要问题?(3分)

(2)依据材料二分析说明中国近代兴建铁路的特点,其后果是什么?(8分)

(3)从材料三中你获得了什么历史信息?(3分)

(4)根据材料四、五概括近代中国兴建铁路的影响。(4分)

(5)综合材料中获取的信息,并结合所学知识,简要对中国近代铁路事业的发展情况进行评价,从中你得到了什么启示?(11分)

答案:(1)刘铭传、李鸿章修铁路的倡议及洋务派修铁路的行动,遭到国内封建顽固势力、守旧势力的极力反对。(2分)(2)特点:帝国主义列强在华修筑的铁路,长度远远超过中国人自建的铁路。(2分)

后果:①帝国主义国家通过修筑铁路,增加资本输出,榨取巨额利润;(2分)②帝国主义利用修筑铁路,直接控制中国铁路交通大动脉,便于从军事上镇 压中国人民的反抗,从经济上掠夺中国的财富,铁路修筑到哪里,侵略势力就延伸到哪里。(3分)

(3)京张铁路是中国人自行设计和施工的第一条铁路干线,总工程师是詹天佑。(1分)

(4)影响:第一,活跃了闭塞地区的经济,推动了商业城镇的发展。第二,带动了与铁路有关行业的发展,但冲击了传统的交通运输业及其从业人员的生活。(3分)

(5)评价:首先,修筑铁路是世界科技进步与工业革命的必然要求,推动中国经济走向近代化。(2分)其次,由于中国处于半殖民地半封建社会,帝国主义控制了中国的铁路修筑权,便于对中国输出资本和掠夺财富,加深了中国经济的半殖民地化。(2分)

启示:只有首先实现民族独立,才能真正实现近代化。(1分) [课堂训练]

13.试从日本的大陆政策及其对朝鲜的侵略,说明甲午中日战争爆发的原因。这场战争在政治、经济上对中国产生了什么影响?日本是一个小岛国,却能击败幅员广大的中国,你认为中国应从日本获胜中得到什么教训?

[答案](1)原因:①明治维新后,日本大力发展资本主义,国力逐渐强盛。但由于仍保留浓厚的封建残余,国内市场狭小,人民起义不断。统治集团急需从对外侵略扩张中寻求出路,为此制定了以侵略中国为中心的“大陆政策”。②1894年朝鲜爆发东学党起义,日本乘机派兵开进朝鲜。起义平息后,日本拒绝撤军,反而继续大量增兵,蓄意挑起战争。(2)对中国的影响:政治上,战后签订的《马关条约》,导致台湾等大片领土的割让,刺激了列强瓜分中国的野心。此后,列强争相在中国划分势力范围,中国民族危机进一步加深。经济上,新通商口岸的开放,使列强侵华势力深入中国内地;允许日本在通商口岸开设工厂,战后列强纷纷向清政府提供奴役性的贷款,反映了帝国主义资本输出的要求。从此,外国资本主义对中国的侵略进入一个新阶段。(3)教训:落后就要挨打;不改变落后的封建制度,单纯引进西方先进设备不能使国家走上富强之路;腐朽的封建制度不是资本主义的对手。

4.根据下列两幅图,概括19世纪末,中国两大政治运动的区域性特点及相互关系,并结合当时中国政治经济思想等方面因素分析原因。(义和团运动形势图、戊戌变法时期学堂学会报馆分布图)

[分析]:该题在于将同一时期发生的两大事件进行比较,着重探讨这两大事件的区域性特征及形成原因,并揭示出两件大事的关系,旨在说明资产阶级的改良运动和农民阶级的盲目排外都不可能成功,由此培养学生分析比较能力。

答案:区域性特点:戊戌变法运动兴起于南方;义和团运动兴起于北方。

形成原因:经济因素,南方民族资本主义经济相对发达;北方相对落后,自然经济根深蒂固。阶级关系因素,南方民族资产阶级力量壮大并形成一股强大的政治势力;北方则主要表现为农民、手工业者的秘密结社。思想因素:南方资产阶级维新派新思想传播较广,北方则盛行小农平均主义和封建迷信。

关系:虽共同形成又一次革命高潮,但各自为战,没有有机结合。

原因:①民族资产阶级维新派的局限性,害怕人民革命,而依靠无权的光绪帝实行自上而下的变革。②农民的落后性,盲目排外的思想不利于中国民族资本主义的发展。

6.对李鸿章的评价。

(-)主要活动:①镇压太平天国起家。②洋务征主要代表。比较成功地开办了江南制造总局、开平煤矿等近代企业,建成北洋海军和旅顺、威海卫两个海军基地。③在思想上有开明的一面,但政治立场是顽固坚持封建制度。④在中法战争中,他的指导方针导致了福建水师的失利,又在中方取胜的局面下求和签订了《中法新约》。⑤在甲午中日战争中,李鸿章奉行避战求和方针,致使北洋海军全军覆没,并代表清政府签订了屈辱的《马关条约》。

(二)评价。①共同观点:李鸿章是地主阶级大官僚,一生活动的主要目的都是为了维护清王朝的统治。②正方观点:A.所办企业开创了中国近代化的先河,促进了中国近代化的进程,对外国资本主义的经济侵略起到一定的抵制作用。B.所创办的近代海军增强了国防实力。C.两次对外战争求和,均与慈禧太后的态度有关。李鸿章的战争指导思想是消极的,但他只是执行者。D.思想上有开明的一面,看到了时代的潮流。在当时历史条件下对他不能过份苛求。③反方观点:A.所办企业均采取封建式管理,李鸿章又中饱私囊,这些企业不是近代意义上资本主义生产关系的企业,它只是客观上刺激了中国资本主义的产生和发展。B.所掌握的近代化军队在两次反侵略战争中没能发挥国防作用。是否增强国防实力主要不是看装备,而是看掌握军队的人。C.李鸿章迎合慈禧太后,置国家利益于不顾,是千古罪人,他既是清廷政策的执行者,也是决策者。D.思想上与顽固派没有本质区别。

3.如何全面评价义和团运动

[分析]:该题要求全面评价义和团运动,旨在培养学生分析概括的能力以及辩证评价历史事件的能力。对义和团运动要从功绩和局限性两个方面分析归纳。具体归纳如下:积极意义:①义和团运动是一次反帝爱国农民运动。②“扶清”是捍卫中华民族的利益;“灭洋”是中华民族和帝国主义的矛盾上升为主要矛盾的反映。③粉碎了帝国主义企图瓜分中国的阴谋,防止了列强使中国殖民化的企图。④表现了中华民族不畏强暴反抗外来侵略的民族精神。局限性:①以封建迷信的形式出现表现了闭关锁国的国民的落后性。②“灭洋”有一定的盲目排外性。③对封建统治认识不清,表现了农民阶级的局限性。

9.第二次鸦片战争和八国联军侵华的比较。

(1)相同点:①都是外来资本主义国家联合对中国发动的侵略战争;②两次战争中,都曾攻占清王朝的统治中心北京,并在北京进行了残酷的烧杀、劫掠;③都迫使清政府最高统治者离京出逃;都曾建立过殖民统治机构;④都迫使清政府屈服,促进了中外反动势力勾结,签订不平等条约,加速了中国社会的半殖民地化程度。

(2)不同点:①发生的时代背景不同,前者发生在西方自由资本主义时期,后者发生在向帝国主义过渡的时期。②战争的直接目的不同,前者是为了进一步打开中国市场,后者以镇压义和团运动、保护教堂、维护在华侵略利益为目的。③战争的结果对中国的影响程度不同,后者较前着危害更大,影响更深,使中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

第二单元 中国资本主义的产生、发展和半殖民地半封建社会的形成

(19世纪60年代至20世纪初)

主干知识分析:四、甲午中日战争

(1894年——1895年)

知识概括归纳:关于19世纪70年代—20世纪初列强的侵华

这一时期,列强侵华的主要表现有哪些?(大的要目。要点:19世纪70年代:对中国西北、西南、东南边疆地区加强侵略,造成中国边疆地区的新危机;19世纪80年代:中法战争及《中法新约》;19世纪90年代:甲午中日战争和《马关条约》、列强掀起瓜分中国的狂潮,大规模资本输出,划分势力范围,抢占租借地,美国提出门户开放政策等;20世纪初:八国联军侵华,1901年签订《辛丑条约》。)最终结果是?(中国完全沦为半殖民地半封建社会)这一时期,列强侵华的主要原因是什么?(第二次工业革命,列强向帝国主义过渡,各国垄断资产阶级需要更多的原料、市场、资本输出的场所)这一时期列强侵华的主要特征是?(由商品输出为主过渡到资本输出、瓜分中国为主要手段)

知识的分析讲解:甲午中日战争和八国联军侵华战争

一、背景

[指出]国际背景:19世纪晚期帝国主义争夺殖民地贪欲高涨。

1)日本制定了以侵略中国为中心的“大陆政策”。(根本原因)(1)资本主义后国力强盛但封建残余,市场狭小,起义不断。(2)1874年侵台失利但勒索成功刺激了日本的侵华贪欲。

2)西方列强纵容的态度在一定程度上有力支持了日本的侵略行径(有利条件):各怀鬼胎,但侵华态度一致。美国——,英国——,德法——,俄国——。

[分析]西方列强对日本侵略采取默许或纵容态度的原因和影响:19世纪晚期,中国和朝鲜是列强在远东争夺的重要地区,而英、俄两国争夺远东霸权斗争尤为激烈。沙俄利用第二次鸦片战争机会侵占我国东北大片领土后,更加垂涎朝鲜,并企图独占中国东北地区,夺取更多在华侵略权益。因此,沙俄一面警惕日本在上述地区的扩张,一面又极力拉拢日本,与英国在远东争霸。当时,英国仍是远东地区最大的殖民者,在中国享有最多的既有权益,为防止它在远东的侵略优势被打破,英国也支持日本以抵制沙俄的扩张。美、德两国是后起的资本主义国家,强烈要求在远东找寻商品市场和资本输出场所,但都无力在远东争霸,故都支持日本同沙俄抗衡。法国为了乘日本侵华之机来夺取新的权益,也极力支持日本侵华。帝国主义列强为了各自的侵略利益,对日本侵华所采取的默许、纵容态度,助长了日本的侵略野心,成为日本实施其侵略计划的有利条件。

[总结]各国列强都希望利用日本以抵制另一方在远东特别是在中国的扩张。

3)朝鲜的东学党起义政府请求中国派兵镇压,日本乘机派军朝鲜(直接锲机)

4)中国边疆危机进一步加剧,而清政府不思战备力保和局,使战场清军处于被动的不利地位(极端腐败):一味妥协退让,慈禧的“万寿盛典”。

二、经过(1894年——1895年)

1.爆发:1)标志:1894年(甲午),朝鲜丰岛海面。2)目的:以朝鲜为基地侵略中国

2.方针政策:李鸿章—慈禧:避战主和。

3.两个阶段及主要战役:

1)第一阶段:(1)平壤战役:左宝贵:战死——叶志超:逃跑;(2)黄海战役:丁汝昌,邓世昌,林永升—李鸿章:躲。北洋舰队主力尚存但丧失了黄海的制海权

2)第二阶段:(1)辽东战役:聂士成,九连城。花园口,大连,旅顺。(2)威海战役:丁汝昌:请战——李鸿章:亦罪。北洋舰队全军覆没—洋务运动破产。

三、结果:中国一败再败

1.原因: 1)根本原因:清政府极端腐败及其反动的本质:从双方力量的对比来看,清朝并不处于劣势。这场战争不同于鸦片战争等同西方列强的战争,从而更加暴露了清政府的腐败和无能。2)慈禧太后的主和态度(“万寿盛典”)和李鸿章的避战求和消极抵抗的妥协投降的方针政策,使中国在战争中被动挨打,一败再败。3)清军军备松弛,装备落后,纪律败坏,不少官兵临阵脱逃。4)日本蓄谋已久,计划周详,战法(突然袭击)得当。

[总结]纵观中国的社会状况,与日本相比不仅在军事、经济和科技上落后,还在于政治制度腐败。北洋舰队的覆灭,说明了单纯学习西方的技术的道路已走不通了。从此,中华民族开始了学习西方政治制度,改变中国落后政治制度的尝试。

2.《马关条约》:

1)情况:1895年4月,李鸿章——伊藤博文,日本马关。

2)内容及危害:(1)割地:多大——刺激了列强瓜分中国的野心。(2)赔款:巨额——便利了列强借机控制中国的经济命脉。(3)开放:深入——使列强侵略势力深入到中国内地。(4)设厂:免税——严重阻碍中国资本主义的发展。3)结论:(1)《马关条约》反映了帝国主义资本输出,分割世界的侵略要求,帝国主义对中国的侵略进入了一个新的阶段。(2)《马关条约》是继《南京条约》以来最严重的不平等条约,它使中国社会半殖民地化的程度大大加深了。

[分析]《马关条约》与《南京条约》比较:①从割地看:《南京条约》割香港岛给英国;《马关条约》割台湾、澎湖列岛给日本。这些具有战略地位的大片领土割失,刺激了列强瓜分中国的野心,演出了瓜分狂潮的丑剧。②从赔款看:《南京条约》给英国赔款2100万银元;《马关条约》给日本的赔款白银2亿两,加上3000万两白银的“赎辽费”,这样数额的赔款是空前的。清政府为支付巨额赔款,大借外债,帝国主义列强争作中国债主,进行资本输出,进一步控制了中国的财政和经济。中国人民背负沉重的债务负担,中国政治财政陷入危机③从开放的通商口岸看:《南京条约》开放5口;《马关条约》新开的4口和内河新航线的开辟,使帝国主义侵略势力深入到中国内地,最远到达西南的重庆。④《马关条约》允许日本在中国通商口岸开设工厂,这是前所未有的,它加剧了帝国主义向中国的资本输出,严重阻碍了中国民族资本主义的发展。⑤《南京条约》使中国开始沦为半殖民地半封建社会;《马关条约》使中国社会半殖民地化程度进一步加深。

3.性质:.甲午中日战争是日本在西方列强支持下企图征服朝鲜,入侵中国而挑起的侵略战争。

[分析]中法战争与甲午中日战争的比较:(1)都发生在资本主义向帝国主义过渡阶段,都以侵略中国的邻国引起。(2)在两次战争中,中国军民都进行了英勇顽强的抵抗,涌现出一些清军爱国将领。(3)清政府奉行妥协退让的方针,中法战争中李鸿章奉行“未可与欧洲强国轻言战争”的投降政策,甲午战争中奉行“避战自保”的方针,致使中国军队处于被动挨打局面。(4)中法战争中清政府以胜求和,签订了丧权辱国的《中法新约》,甲午战争中,清政府战败求和,签订《马关条约》,二者都使中国丧失了一些主权和利益,加深了中国半殖民地化的程度。

四、三国干涉还辽

1.原因:日本割占辽东半岛损害了俄,德,法三国在华的侵略利益。

[分析]沙皇俄国是“三国干涉还辽”事件的主要策划者。俄国早已企图霸占中国东北,把东北变为“黄俄罗斯”。日本如果占有辽东半岛将直接构成对俄国独霸东北的威胁,影响其在太平洋地区的利益。沙俄财政大臣维特供认:“决不可让日本渗透到中国的心脏而在辽东半岛攫得立足点。”“为俄国的最大利益着想,要求维持中国的现状。”法国是沙俄在欧洲的盟国(1892年,为对付三国同盟的威胁,法俄达成军事互助协定),在干涉还辽过程中,基本以俄国立场为转移,同时希望“还辽”之后,能向清政府邀功索偿,乘机谋求侵略权益。德国在欧洲与法、俄处于敌对状况,为什么也支持俄国干涉日本还辽呢?德国的目的,一方面是想在远东扩大侵略势力,企图在“还辽”之后向清政府要求“报酬”,从中国割占一个海军基地。另一方面希望借此加深俄国和日本的矛盾,把俄国的注意力引向东方,减轻法俄同盟在欧洲对自己的压力。“三国干涉还辽”的本质,一是欧洲列强对日本明治维新后在亚洲扩张怀有戒心;二是俄国企图霸占中国东三省;三是帝国主义国家争夺和瓜分殖民地和半殖民地时既相互勾结又相互斗争。

2.结果:清政府赎还辽东半岛——白银3000万两。1)日本国力有限无力对抗三国但清政府却腐败无能。2)实际上中国只是表面收回主权但却置于俄国势力之下。

3.实质:日俄瓜分中国东北矛盾的激化。

4.说明:列强在各自的侵华利益上,既有矛盾斗争又有勾结妥协。

五、台湾人民的反割台斗争

1.背景:全国人民(尤其是台湾人民)反对割地(尤其是台湾)议和。

2.台湾保卫战:

1).时间:1895年5月——10月。

2)力量:义 军:丘逢甲,徐骧;黑旗军:刘永福。

3)路线:基隆——台北——台中-——台南。

3.意义:充分表现了台湾军民维护祖国领土完整的高度的爱国主义精神。

[分析]从此,台湾流落在日本的统治下达50年之久。直到1945年抗日战争胜利后日本才台湾交还给中国国民党的国民政府。

六、战争的影响:

1.对中国:1)《马关条约》是继《南京条约》以来最严重的不平等条约,她给近代中国社会带来严重的危害。(1)割地赔款,主权沦丧,便利列强对华大规模输出资本,掀起瓜分狂潮,标志着列强侵华进入了一个新阶段,它使中国社会半殖民地化的程度大大加深了。(2)19世纪末,随着帝国主义侵略的加剧,中国社会的封建自然经济进一步解体,民族资本主义经济得到了初步发展,为民族资产阶级登上政治舞台奠定了基础。(2)这一切带来的民族危机促使了中华民族新的觉醒,激起了中国人民反抗斗争运动的高涨,维新变法、义和团运动和辛亥革命蓬勃发展。2)甲午中日战争中国一败再败《马关条约》的签订说明中国不仅败在军事上而且败在外交上,更根本的全面的充分暴露了清政府的腐败无能。(1)三十年自强求富的洋务运动最终破产。先进的中国人逐渐认识到单纯学习西方先进的科学技术不能挽救中国,应该学习西方的政治制度。(2)列强掀起了瓜分中国的狂潮。

[分析]甲午中日战争对近代中国民主革命进程的影响:甲午中日战争后,中国面临帝国主义瓜分的危险,资产阶级维新派发动和领导了戊戌变法,试图用改良主义的方法挽救民族危亡;资产阶级革命派开始走上武装推翻清王朝的革命道路,承担起民主革命的领导责任;农民阶级自发掀起了反抗斗争,形成了义和团运动,打出“扶清灭洋”的旗号,反抗外来侵略;以慈禧为首的封建统治者完全成为外国资本主义的统治工具,并企图以“新政”挽救统治危机;地主阶级中的另一部分人则转化为立宪派,他们反对革命,期望清王朝改行君主立宪制,富国强兵。甲午中日战争后,中国社会各阶层的反应说明中华民族已经觉醒。

2.对日本而言,得到巨额赔款和台湾等战略要地,不仅促进了本国资本主义的进一步发展,而且便利了日本对远东地区的进一步侵略。

3.对远东:列强在远东的争夺更为激烈。1)中国国际地位急剧下降。2)日本却大大增强。3)英法逐渐下降。4)美德俄势力加强。

七、八国联军侵华战争

1.直接原因:为了镇压义和团反帝爱国运动和进一步瓜分中国为其殖民地。

2.过程:

1)开始:1900年,英,俄,德,法,美,日,意,奥八国联军在英国海军中将西摩尔率领从北京向天津进犯。

2)发展:1900年,攻陷天津(聂士成),成立都统衙门,进行殖民统治。1900年,八国联军侵华,义和团包围西什库教堂和东交民巷发动进攻,又和清军配合在廊坊,杨村,天津,北京开展斗争。

3)高潮:1900年,攻陷北京(慈禧携光绪出逃),各国分区占领联军统帅德国人瓦德西在紫禁城设立司令部统治北京城。并犯下了骇人听闻的罪行。

3.结果:《辛丑条约》的签订及其影响:

1)签订:(1).时间:(2).国家:8+3=11国。

2)内容:钱(前)禁(进)兵(宾)馆外务部修商约。

[分析]由此可见八国联军侵华不仅是镇压中国人民的义和团运动,还包括掠夺中国财富,控制中国政府,,扩大侵略权益。更主要的,从建立殖民统治机构来看是想瓜分中国变为殖民地,只是由于义和团等中国人民的反抗而被迫放弃而已。

3)危害:

4)结论:(1)重新确立了以慈禧为首的清政府的统治地位并将其沦为帝国主义统治中国的工具——“洋人的朝廷”。(2)标志着中国半殖民地半封建社会统治次序的完全确立——中国的半殖民地半封建社会形成了。

5)新的特点:政治扶植代理人:由于中国人民的反抗;共同宰割中国:侵华利益的一致:这使得中国半殖民地半封建社会统治次序的完全确立,近代社会的两大矛盾最终合流,清政府被迫再次进行政策的调整:清末新政,资产阶级革命运动的兴起。

[分析]与过去的侵略战争相比,这次时间最短,国家最多,战争涉及的区域最小,条约最苛刻狠毒,因此危害也最大。

名称 鸦片战争 第二次鸦片战争 中法战争 甲午中日战争 八国联军侵华

年代 1840~1842年 1856~1860年 1883~1885年 1894~1895年 1900~1901年

国家 英 侵略国:英、法帮凶国:美、俄 法 日 英、俄、德、法、美、日、意、奥

战争起因 头号资本主义强国英国为扩大海外殖民地和商品市场,迫切要求打开中国大门,以中国禁烟为借口,挑起战争 英、美、法为进一步打开中国市场,扩大侵略权益,提出“修约”要求。法英借口“马神甫事件”、“亚罗号事件”挑起战争 19世纪70年代后,资本主义国家向帝国主义阶段过渡,加紧争夺商品市场、原料产地、资本输出场所和殖民地。法国侵略越南,企图进犯中国 向帝国主义阶段过渡的日本,制定了以侵华为中心的“大陆政策”,把朝鲜作为侵华的跳板,1894年借机出兵朝鲜,袭击中国军队 帝国主义国家为了镇压义和团运动和瓜分中国

战争影响 开始沦为半殖民地半封建社会 半殖民地半封建化的程度加深 中国西南门户被打开 半殖民地化的程度大大加深 中国的半殖民半封建社会形成

[总结]近代中国沦为半殖民地半封建社会的历程告诉我们(1)与时俱进,高扬改革创新的旗帜,(2)开拓进取,为世界和平与发展做更大的贡献,(3)对外开放,保持国家的繁荣和强盛(4)没有共产党就没有新中国。

高考考点复习提问

甲午中日战争?①战争爆发的背景?

②黄海、辽东、威海之战和李鸿章的避战求和政策?

③《马关条约》及其影响?④三国干涉还辽和台湾人民的反割台斗

八国联军侵华战争?

①义和团抗击八国联军的战斗?

②《辛丑条约》和半殖民地半封建社会的形成

1、列举19世纪70年代边疆地区新危机的具体表现(略)

2、中法战争时,法国在欧洲的地位如何?(略)中国在中法战争中战场上获胜的主要原因是?为什么会出现“不败而败”的结局?(略)

3、《中法新约》中体现新的侵略方向的规定是?分析该条约的影响。(略)

4、清政府为何在台湾建省?第一任台湾巡抚是?

5、近代史上日本曾发动两次大规模的侵华战争。指出这两次战争发生的原因。(当然要分开说明)这两次战争的结局、影响、造成这种结局的原因分别如何?(此题实际是将甲午中日战争和日本全面侵华战争进行简单比较)

6、列举中法战争中和甲午中日战争中的主要战役及民族英雄人物。(略)

7、日本侵华史上的两次大屠杀分别是指?(略)

8、《马关条约》中最能体现列强侵华时代特征的规定是?详析《马》的影响。

9、19世纪末,帝国主义国家对华资本输出的主要手段有哪些?(四个)其中最突出的手段是?(争做中国的债主)分析其影响。(要点:【争做债主】:a、列强进一步控制中国的经济命脉;b、扩大了在中国的政治势力;c、得以长期控制中国政府;【抢夺路权】:a、获得巨大经济利益;b、控制铁路及沿线;c、可以运送军队,扩大侵略;【抢夺矿权】:a、掠夺了中国的矿藏资源;b、使中国重工业无从发展;【争相设厂】:使中国民族资本主义发展受到影响;【总结】:使中国进一步卷入资本主义世界体系,加深了中国社会半殖民地化的程度。)

10、甲午中日战争后,清政府向列强大借外债,同今天我国向资本主义国家贷款,二者有何不同?(提示:可从前提条件、目的、借款条件、效果或影响等方面比较。)

11、最早在中国取得筑路权、采矿权、设厂权的国家分别是?

12、简述列强在中国划分势力范围的情况(课文P55)指出其主要影响。

13、分析“门户开放”政策的实质(是美国在承认其他列强在华“势力范围”和已经获得的特权前提下,要求“利益均沾”的政策)如何理解这一政策的提出标志着美国侵略中国进入了一个新阶段?该政策出台的背景和影响?

14、八国联军侵华的直接原因是?《辛丑条约》的主要影响是?(略)

2003年、3004年高考试题

2003年辽宁综合卷:甲午战后,经三国干涉,日本被迫交还辽东半岛。这反映①列强在华争夺趋于白热化②清政府的外交政策取得成效③清政府国际地位极端低下④日本无力对付三国的联合威慑D

A ①②③ B ②③④ C ①②④ D ①③④

2003广东历史卷:《马关条约》规定日本可以在中国投资设厂,这一权益B

A.为日本所独享 B.为欧美列强所共享

C.未被参加“干涉还辽”的俄、法、德所享有D.辛亥革命爆发后被取消

2004年上海文科卷20.甲午战后,日本提出在华设厂、产品内销时免纳内地税的要求,美国的“门户开放”政策要求各国货物一律按中国的现行税率纳税。这两种要求的共同点是C

A.为列强商品输华创造平等条件 B.为列强资本输出创造有利条件

C.进一步打开中国市场以获取高额利润 D.列强联合起来压低中国关税

2004年重庆文综卷21.下列关于中日《马关条约》的表述,正确的是B

A.条约中关于割地的内容全部得到了落实B.条约的签订有利于列强对华资本输出

C.条约没有规定开放新的商埠 D.巨额战争赔款使得日本控制了中国的经济命脉

2004上海历史卷24. 中日甲午战争时,慈禧太后命人向李鸿章问策,李怒曰:“总理度支(户部),平时请款驳诘,临事而问兵舰,兵舰果可恃乎?……政府我跋扈,台谏参我贪婪,我再哓哓不已,今日尚有李鸿章乎?”在李鸿章看来,甲午战争失败的原因在于 A

A 军费不足、朝廷猜忌和同僚的倾轧B军费不足、洋务派失误和朝廷猜忌

C 同僚倾轧、朝廷猜忌和洋务派失误D同僚倾轧、洋务派失误和军费不足

2004年广东历史卷7、1895年《马关条约》签订,其产生的重要影响之一是A

A清政府大量举借外债 B 朝鲜为日本所并C 日俄关系得到改善D辽东半岛为日本长期占领

往年高考试题

2000春季高考:在《马关条约》中,最有利于列强对华经济扩张的条款是C

A、开辟新的内河航线B、在苏杭富庶地区开放新的通商口岸

C、允许日本在通商口岸开设工厂D、给日本政府巨额赔款

2000年上海:1900年,义和团大败西摩尔率领的八国联军的战斗主要是在B

A、大沽口紫竹林B、杨村、廊坊C、老龙头火车站、北仓D、山海关、大沽口

1999年全国:瓦德西说:”无论欧美日本各国,皆无此脑力与兵力可以统治此天下失灵四分之一”,“故瓜分一事,实为下策。”这表明列强1瓜分中国的计划破产2已经放弃灭亡中国的企图3仍然需要扶持清朝政府以华制华,4看到中国人民的不屈斗争C

A、14 B、123 C、134 D、1234

2001年全国:阅读下列材料

材料一:

台湾稻米生产及供应日本情况

年份 种植面积(千公顷) 供应日本稻米占总产量比比例(%)

1900年 326 0.46

1928年 585 34.81

1937年 658 52.46

台湾进出口贸易情况

年份 进出口贸易总值(千元) 对日贸易所占比例(%)

1900年 36944 34.76

1926年 434837 74.38

1937年 762299 90.27

——据周宪义:《台湾经济史》

材料二:台湾对日本的输出品绝大部分是农产品与原材料,其中米、糖两项合占77%,其余为香蕉、凤梨、茶叶、樟脑、煤炭等。输入台湾的日本产品中,绝大部分是纺织品、机械、化肥、药品和日用百货等轻工业品。

——据陈碧笙:《台湾地方史》

材料三:据统计,1909年至1944年,中国台湾的对外贸易输出额远远大于输入额,其对外输出总值约为90亿元,输入总额约为67亿元,出超总额约为23亿元。此外,自1903年至1945年,台湾人民在生活消费品中的对外依赖性呈增长趋势,其中对日本产品的依赖性由13%提高到36.8%。

——据陆仰渊、方庆秋:《民国社会经济史》

回答:1895年至1945年间,日本殖民统治者在中国台湾采取了一系列措施,要实现“日台经济一体化”。根据以上材料,试分析日本统治台湾经济措施的性质,并分析台湾与日本的贸易关系对台湾经济的影响。

答案:属殖民地性质。中国台湾与日本的贸易关系对台湾经济的影响包括:日本掠夺了台湾大量的财富;台湾经济畸形发展,成为日本原材料基地;日本垄断了台湾的对外贸易;台湾对日本产品的依赖程度不断加深。

高三历史一轮复习练习四

(中国近代现代历史主干知识四:甲午中日战争和八国联军侵华战争)

1.中法战争和甲午中日战争的相似之处有①清政府正式宣战②李鸿章在战争中奉行妥协退让政策③战争在中国境外爆发④战后由李鸿章签订卖国条约D

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④

2.中法战争和甲午中日战争的结局相同之处不包括A

A.中国战败,被迫签订不平等条约 B.清政府妥协退让,导致丧权辱国

C.对交战方输华货物税率给予优惠 D.中国允许交战方在规定范围内对华投资

3.中法战争和甲午中日战争的失败,最深刻地表明了D

A.洋务派卖国 B.中国经济落后 C.西方制度先进 D.封建统治的腐朽

4.19世纪八九十年代签订的不平等条约与19世纪四五十年代相比,最根本的不同是D

A.割取中国领土的面积最大 B.索取赔款数额不断加大

C.规定开放更多的通商口岸 D.列强获得在华投放资本的特权

5.1894年,日本蓄意发动侵华战争的主要原因是A

A.明治维新后,制定了“征韩侵华” 的大陆政策 B.要与俄国争夺中国东北

C. 中日两国军队为镇压朝鲜东学党起义发生冲突 D.争夺对朝鲜的控制权

6.1894年的中日黄海战役中,壮烈牺牲的两位中国将领是①刘步蟾②林永升③邓世昌④丁汝昌C

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

7.《马关条约》体现出日本侵华的特点有①商品输出与资本输出并重②割地与赔款并重③扶持傀儡与直接侵华并重C

A.①③ B.①②③ C.①② D.②③

8.有人认为,甲午中日战争是“传统中国与近代中国的分界线”,这主要因为战争后C

A.帝国主义掀起瓜分中国的狂潮,中国面临严重的民族危机

B.清政府开始引进西方近代技术,放宽对民间设厂的限制

C.民族工业获得初步发展,资产阶级开始登上政治舞台

D.发展工商业和开设议院的要求出现,维新变法思想开始形成

9.甲午战争以中国的失败而告终,日本政府由此向清政府勒索的白银总数为D

A.一亿三千万两 B、一亿七千万两 C.二亿两 D.二亿三千万两

10.1885年,,清政府决定在台湾正式建立行省主要是因为C

A、台湾成为西方列强争夺的对象 B.加强台湾与内地的联系

C.台湾在国防上的重要地位 D.巩固民族统一

11.黄遵宪诗:“一夕狂驰三百里,敌军便渡鸭绿水。”诗中反映甲午战争哪一战役 D

A.黄海之战 B.辽东之战 C、威海之战 D.平壤之战

12.北洋海军全军覆没的主要原因是A

A.李鸿章的“保船”政策 B、丁汝昌拒降殉国

C.日军抄了威海卫的后路 D.英美教习怂恿投降

13.中国近代海军建立后进行的第一次海战是B

A.定海之战 B.马尾之战 C、黄海大战 D,威梅卫战役

14.《马关条约》中最能体现外国资本主义对中国的侵略进入新阶段的是D

A.增开通商口岸 B.清政府承认朝鲜独立

C.开辟内河新航线 D.允许日本在通商口岸设立工厂

15.甲午中日战争中,日军制造的仅有36人幸存的大屠杀发生在A

A.旅顺 B.大连 C.花园口 D.九连城

16.《马关条约》签订后日本被迫将辽东半岛归还中国,主要由以下哪种矛盾的结果D

A.外国侵略者和清政府的矛盾 B.外国资本主义和中华民族的矛盾

C、帝国主义国家之间的矛盾 D.外国侵略者争夺中国的矛盾

17、列强强迫清政府开放的下列通商口岸的先后顺序是C:

A、南京—厦门—天津—重庆 B、厦门—南京—重庆—天津

C、厦门—南京—天津—重庆 D、南京—天津—厦门—重庆

18、《马关条约》的签订标志着列强侵华进入了一个新阶段。这是因为B:

A、中国半殖民地半封建社会基本形成 B、反映了帝国主义资本输出和瓜分世界的要求

C、清政府完全成为列强统治中国的工具 D、帝国主义宰割中国的同盟初步形成

19、《南京条约》、《中法新约》、《马关条约》、《辛丑条约》的相似内容是D:

A、割地赔款 B、开放通商口岸 C、破坏关税主权 D、破坏中国主权

20、德国伙同俄、法两国干涉还辽,这说明D:

A、俄法德三国结成同盟B、德日在远东的争夺激化

C、日本已独霸中国 D、列强间既矛盾又有勾结

21、清政府完全沦为帝国主义统治中国的工具,最主要表现在D:

A、向外国侵略者“借师助剿” B、允许外国公使进驻背景

C、向外国侵略者开放中国内地 D、保证严禁中国人民反抗侵略

22.外国列强在《辛丑条约》中规定,要清政府拆毁大沽炮台、允许帝国主义国家在北京到山海关铁路沿线驻军的主要目的是D:

A.保护外国商品输入中国 B.保护外国铁路公司的利益

C.保护外国掠夺中国煤炭资源的干线 D.对清政府实行武装监督

23.刺激列强瓜分中国的事件是C:

A.《北京条约》B.《中法新约》C.《马关条约》D.德国强占胶州湾

24.甲午中日战争清政府的失败①宣告了洋务运动的彻底破产②刺激了列强瓜分中国的野心③促进维新变法思潮发展为爱国救亡运动④促进资产阶级民主革命的开始D

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④

25.下列不平等条约中,最早体现帝国主义时代侵略特征的是C:

A.《南京条约》 B.《中法新约》 C.《马关条约》 D.《辛丑条约》

26、《马关条约》与以往的不平等条约相比的突出之处有①赔款数额超过以往任何一次②开放的口岸深入到长江上游③割让的领土面积是空前的④允许外国在口岸开设工厂B

A①②③④ B①②④ C①②③ D①②

27、《南京条约》、《天津条约》、《马关条约》内容的共同点是①开埠通商②开办工厂③割让土地④战争赔款C

A①②③④ B①②④ C①④ D①③④

28、清政府在甲午战争中避战求和、被动应付的根本原因是B

A欧美列强默许、纵容日本侵略 B统治阶级的腐朽本质

C日本蓄谋已久、清政府毫无准备 D轻信列强“调停”骗局

29、爱国诗人丘逢甲在《春愁》中写道:“春愁难遣强看山,往事惊心泪欲潸,四百万人同一哭,去年今日割台湾。”“去年今日”是指C

A 1893年4月 B 1894年4月 C 1895年4月 D 1896年4月

30、资本主义列强取得长江上游的航行权是B

A《南京条约》 B《马关条约》 C〈中法新约〉 D〈辛丑条约〉

31.义和团运动兴起前其口号是“反清复明”;兴起后其口号是“扶清灭洋”;运动被镇压后,其余部又提出“扫清灭洋”的口号。这表明: C

A.农民阶级的运动也有科学的理论作指导

B.民族矛盾已成为当时社会的最主要矛盾

C.农民阶级对中外反动势力的认识不断深入

D.义和团不断变换斗争口号,斗争目标不明确

32.1900年夏,联合组成八国联军,出兵侵略中国的国家不包括D

A.英、法、俄 B.德、意、奥 C.美、日 D.葡、荷

33.《辛丑条约》作为中国半殖民地半封建社会统治秩序完全确立的标志,主要是因为该条约的签订导致C

A.清政府在财政上完全受制于帝国主义 B.清政府在军事上完全受制于帝国主义

C.清政府完全成为列强统治中国的工具 D.形成帝国主义共同支配中国的局面

34.2003年辽宁综合卷:甲午战后,经三国干涉,日本被迫交还辽东半岛。这反映①列强在华争夺趋于白热化②清政府的外交政策取得成效③清政府国际地位极端低下④日本无力对付三国的联合威慑D

A ①②③ B ②③④ C ①②④ D ①③④

35.2003广东历史卷:《马关条约》规定日本可以在中国投资设厂,这一权益B

A.为日本所独享 B.为欧美列强所共享

C.未被参加“干涉还辽”的俄、法、德所享有D.辛亥革命爆发后被取消

36.2004年上海文科卷20.甲午战后,日本提出在华设厂、产品内销时免纳内地税的要求,美国的“门户开放”政策要求各国货物一律按中国的现行税率纳税。这两种要求的共同点是C

A.为列强商品输华创造平等条件 B.为列强资本输出创造有利条件

C.进一步打开中国市场以获取高额利润 D.列强联合起来压低中国关税

37.2004年重庆文综卷21.下列关于中日《马关条约》的表述,正确的是B

A.条约中关于割地的内容全部得到了落实B.条约的签订有利于列强对华资本输出

C.条约没有规定开放新的商埠 D.巨额战争赔款使得日本控制了中国的经济命脉

38.2004上海历史卷24. 中日甲午战争时,慈禧太后命人向李鸿章问策,李怒曰:“总理度支(户部),平时请款驳诘,临事而问兵舰,兵舰果可恃乎?……政府我跋扈,台谏参我贪婪,我再哓哓不已,今日尚有李鸿章乎?”在李鸿章看来,甲午战争失败的原因在于 A

A 军费不足、朝廷猜忌和同僚的倾轧B军费不足、洋务派失误和朝廷猜忌

C 同僚倾轧、朝廷猜忌和洋务派失误D同僚倾轧、洋务派失误和军费不足

39.2004年广东历史卷7、1895年《马关条约》签订,其产生的重要影响之一是A

A清政府大量举借外债 B 朝鲜为日本所并C 日俄关系得到改善D辽东半岛为日本长期占领

40.2000春季高考:在《马关条约》中,最有利于列强对华经济扩张的条款是C

A、开辟新的内河航线B、在苏杭富庶地区开放新的通商口岸

C、允许日本在通商口岸开设工厂D、给日本政府巨额赔款

41.2000年上海:1900年,义和团大败西摩尔率领的八国联军的战斗主要是在B

A、大沽口紫竹林B、杨村、廊坊C、老龙头火车站、北仓D、山海关、大沽口

42.1999年全国:瓦德西说:”无论欧美日本各国,皆无此脑力与兵力可以统治此天下失灵四分之一”,“故瓜分一事,实为下策。”这表明列强1瓜分中国的计划破产2已经放弃灭亡中国的企图3仍然需要扶持清朝政府以华制华,4看到中国人民的不屈斗争C

A、14 B、123 C、134 D、1234

43.甲午战争后中国人民的爱国救亡运动有了新的变化。引起这种变化的根本原因是 ①列强掀起瓜分中国的狂潮 ②中国民族资本主义的初步发展③中国无产阶级队伍的强大 ④中国民族资产阶级作为新的政治力量登上历史舞台C

A.①③ B.②④ C.①②④ D.①②③④

44.1895年俄法德三国干涉还辽,对此事件下列表述正确的是①目的是为中国主持正义②说明了法俄德在全球利益一致③体现了三国同盟和三国协约的对抗和联合④反映了列强之间的矛盾和斗争B

A.④ B.③④ C.②③④ D.①②③④

12.阅读下列材料:1898年9月16日,北洋海军提督丁汝昌率舰队护送援军在鸭绿江的大东沟登陆;17日上午返航时,突然发现敌舰,丁汝昌当即下令迎敌,各舰响起了战斗的警报。当时我方有镇远、定远两铁甲舰,致远、靖远、经远、来远、济远、平远、超远、扬威、广丙、广甲十兵轮,镇中、镇南两炮船,另有鱼雷艇四艘,计有大小舰船18艘,共31000吨。敌方有吉野、严岛、松岛、桥立、扶桑、千代田、秋津州、高千穗、浪速、赤诚、比睿、西京丸等战舰12艘,共38000吨。北洋舰只轮机旧,航速慢,但有两舰吨位比较大,火力强,装甲厚;日本舰只式样新,航速快,但最大的舰只却只有4000吨。双方舰队装备虽各有优点,但总的来说是敌强我弱。

——章开沅、陈辉《中国近代史》

请回答:

(1)根据上文,中国还是日本的装备较为优胜

(2)假设你是当时中国的将军,你会采用什么战略应战

(3)甲午中日战争,中国战败,你认为与战舰素质是否有关系 还有其他原因吗 试加以说明。

[答案](1)从数量看,中国占有优势(中国大小船18艘,日本12艘),但从总吨位、轮机新旧、航速快慢等来看,中国居于弱势。因此从整体看,日本装备较为优胜。(2)中国的战略应是:避敌主力,打其虚弱,充分发挥吨位比较大、火力较强的两舰的作用,或以这两舰掩护其他舰只,寻机歼敌。因敌舰速快、舰只总吨位大于我方,不可与敌硬拼。(允许学生发表不同的见解,对有创见的答案可适当加分)(3)有关系,但不是根本的问题。中国战败的原因,还与清政府政治腐败;慈禧的主和与李鸿章避战求和,妥协退让,致使中国在战争中被动挨打,一败再败;清军军备松弛,不少官兵临阵脱逃等因素有关。

25.(29分)中国近代铁路的发展和建设经历了曲折的过程。

请阅读下列材料:

材料一:光绪六年岁末,刘铭传力请修筑铁路,李鸿章立足中外,比较支持刘铭传的倡议,其词曰:“处今日各国皆有铁路之时,而中国独无,譬犹居中古以后而摒弃舟车,其动辄后于人也必矣。”但更多的人却不但责骂刘铭传与李鸿章“直欲破坏列祖列宗之成法以乱天下”,而且宣言“铁路行之外夷则可,行之中国则不可。”洋务派虽冲破阻力“毅然兴办”,但步履之艰难可以体味。

材料二:甲午战争后,列强在中国疯狂抢夺铁路修筑权。到1911年,中国共有铁路9600多公里,其中由帝国主义直接或间接投资经营的竟达8900多公里,中国自主的铁路只有600多公里。

材料三:京张铁路示意图(见图5分)。

材料四:一些闭塞地区的经济因铁路活跃,一些古老的城镇因铁路而面目一新……铁路在畅通经济、带动繁荣的同时还意味着信息的流通、知识的传播,意味着建立“铁路交通日常急需的各种生产过程”,所有这一切,无疑都有助于打破中国传统社会“自给自足的惰性”,推动现代化进程。

材料五:据袁昶估计,庚子(1900年)前后,仅顺天府(注:清朝时北京称京师顺天府)属州县的穷民之中,“失车船店脚之利,而受铁路之害者”即在万余人以上。

依据材料并结合所学知识回答下列问题:

(1)材料一反映了什么主要问题?(3分)

(2)依据材料二分析说明中国近代兴建铁路的特点,其后果是什么?(8分)

(3)从材料三中你获得了什么历史信息?(3分)

(4)根据材料四、五概括近代中国兴建铁路的影响。(4分)

(5)综合材料中获取的信息,并结合所学知识,简要对中国近代铁路事业的发展情况进行评价,从中你得到了什么启示?(11分)

答案:(1)刘铭传、李鸿章修铁路的倡议及洋务派修铁路的行动,遭到国内封建顽固势力、守旧势力的极力反对。(2分)(2)特点:帝国主义列强在华修筑的铁路,长度远远超过中国人自建的铁路。(2分)

后果:①帝国主义国家通过修筑铁路,增加资本输出,榨取巨额利润;(2分)②帝国主义利用修筑铁路,直接控制中国铁路交通大动脉,便于从军事上镇 压中国人民的反抗,从经济上掠夺中国的财富,铁路修筑到哪里,侵略势力就延伸到哪里。(3分)

(3)京张铁路是中国人自行设计和施工的第一条铁路干线,总工程师是詹天佑。(1分)

(4)影响:第一,活跃了闭塞地区的经济,推动了商业城镇的发展。第二,带动了与铁路有关行业的发展,但冲击了传统的交通运输业及其从业人员的生活。(3分)

(5)评价:首先,修筑铁路是世界科技进步与工业革命的必然要求,推动中国经济走向近代化。(2分)其次,由于中国处于半殖民地半封建社会,帝国主义控制了中国的铁路修筑权,便于对中国输出资本和掠夺财富,加深了中国经济的半殖民地化。(2分)

启示:只有首先实现民族独立,才能真正实现近代化。(1分) [课堂训练]

13.试从日本的大陆政策及其对朝鲜的侵略,说明甲午中日战争爆发的原因。这场战争在政治、经济上对中国产生了什么影响?日本是一个小岛国,却能击败幅员广大的中国,你认为中国应从日本获胜中得到什么教训?

[答案](1)原因:①明治维新后,日本大力发展资本主义,国力逐渐强盛。但由于仍保留浓厚的封建残余,国内市场狭小,人民起义不断。统治集团急需从对外侵略扩张中寻求出路,为此制定了以侵略中国为中心的“大陆政策”。②1894年朝鲜爆发东学党起义,日本乘机派兵开进朝鲜。起义平息后,日本拒绝撤军,反而继续大量增兵,蓄意挑起战争。(2)对中国的影响:政治上,战后签订的《马关条约》,导致台湾等大片领土的割让,刺激了列强瓜分中国的野心。此后,列强争相在中国划分势力范围,中国民族危机进一步加深。经济上,新通商口岸的开放,使列强侵华势力深入中国内地;允许日本在通商口岸开设工厂,战后列强纷纷向清政府提供奴役性的贷款,反映了帝国主义资本输出的要求。从此,外国资本主义对中国的侵略进入一个新阶段。(3)教训:落后就要挨打;不改变落后的封建制度,单纯引进西方先进设备不能使国家走上富强之路;腐朽的封建制度不是资本主义的对手。

4.根据下列两幅图,概括19世纪末,中国两大政治运动的区域性特点及相互关系,并结合当时中国政治经济思想等方面因素分析原因。(义和团运动形势图、戊戌变法时期学堂学会报馆分布图)

[分析]:该题在于将同一时期发生的两大事件进行比较,着重探讨这两大事件的区域性特征及形成原因,并揭示出两件大事的关系,旨在说明资产阶级的改良运动和农民阶级的盲目排外都不可能成功,由此培养学生分析比较能力。

答案:区域性特点:戊戌变法运动兴起于南方;义和团运动兴起于北方。

形成原因:经济因素,南方民族资本主义经济相对发达;北方相对落后,自然经济根深蒂固。阶级关系因素,南方民族资产阶级力量壮大并形成一股强大的政治势力;北方则主要表现为农民、手工业者的秘密结社。思想因素:南方资产阶级维新派新思想传播较广,北方则盛行小农平均主义和封建迷信。

关系:虽共同形成又一次革命高潮,但各自为战,没有有机结合。

原因:①民族资产阶级维新派的局限性,害怕人民革命,而依靠无权的光绪帝实行自上而下的变革。②农民的落后性,盲目排外的思想不利于中国民族资本主义的发展。

6.对李鸿章的评价。

(-)主要活动:①镇压太平天国起家。②洋务征主要代表。比较成功地开办了江南制造总局、开平煤矿等近代企业,建成北洋海军和旅顺、威海卫两个海军基地。③在思想上有开明的一面,但政治立场是顽固坚持封建制度。④在中法战争中,他的指导方针导致了福建水师的失利,又在中方取胜的局面下求和签订了《中法新约》。⑤在甲午中日战争中,李鸿章奉行避战求和方针,致使北洋海军全军覆没,并代表清政府签订了屈辱的《马关条约》。

(二)评价。①共同观点:李鸿章是地主阶级大官僚,一生活动的主要目的都是为了维护清王朝的统治。②正方观点:A.所办企业开创了中国近代化的先河,促进了中国近代化的进程,对外国资本主义的经济侵略起到一定的抵制作用。B.所创办的近代海军增强了国防实力。C.两次对外战争求和,均与慈禧太后的态度有关。李鸿章的战争指导思想是消极的,但他只是执行者。D.思想上有开明的一面,看到了时代的潮流。在当时历史条件下对他不能过份苛求。③反方观点:A.所办企业均采取封建式管理,李鸿章又中饱私囊,这些企业不是近代意义上资本主义生产关系的企业,它只是客观上刺激了中国资本主义的产生和发展。B.所掌握的近代化军队在两次反侵略战争中没能发挥国防作用。是否增强国防实力主要不是看装备,而是看掌握军队的人。C.李鸿章迎合慈禧太后,置国家利益于不顾,是千古罪人,他既是清廷政策的执行者,也是决策者。D.思想上与顽固派没有本质区别。

3.如何全面评价义和团运动

[分析]:该题要求全面评价义和团运动,旨在培养学生分析概括的能力以及辩证评价历史事件的能力。对义和团运动要从功绩和局限性两个方面分析归纳。具体归纳如下:积极意义:①义和团运动是一次反帝爱国农民运动。②“扶清”是捍卫中华民族的利益;“灭洋”是中华民族和帝国主义的矛盾上升为主要矛盾的反映。③粉碎了帝国主义企图瓜分中国的阴谋,防止了列强使中国殖民化的企图。④表现了中华民族不畏强暴反抗外来侵略的民族精神。局限性:①以封建迷信的形式出现表现了闭关锁国的国民的落后性。②“灭洋”有一定的盲目排外性。③对封建统治认识不清,表现了农民阶级的局限性。

9.第二次鸦片战争和八国联军侵华的比较。

(1)相同点:①都是外来资本主义国家联合对中国发动的侵略战争;②两次战争中,都曾攻占清王朝的统治中心北京,并在北京进行了残酷的烧杀、劫掠;③都迫使清政府最高统治者离京出逃;都曾建立过殖民统治机构;④都迫使清政府屈服,促进了中外反动势力勾结,签订不平等条约,加速了中国社会的半殖民地化程度。

(2)不同点:①发生的时代背景不同,前者发生在西方自由资本主义时期,后者发生在向帝国主义过渡的时期。②战争的直接目的不同,前者是为了进一步打开中国市场,后者以镇压义和团运动、保护教堂、维护在华侵略利益为目的。③战争的结果对中国的影响程度不同,后者较前着危害更大,影响更深,使中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势