第17课五四爱国运动[上学期]

图片预览

文档简介

课件33张PPT。第17课五四爱国运动 导 言

“公理战胜强权”是中国人对巴黎和

会的期许,也是鸦片战争以来几代人的

梦想。然而,弱国无外交,欧美列强在

和会上出卖中国权益,激起了中国人民

的极大愤慨。于是,五四运动像火山一

样爆发了。那么,巴黎和会是怎样的会

议?为什么中国人对它有期许?下面我

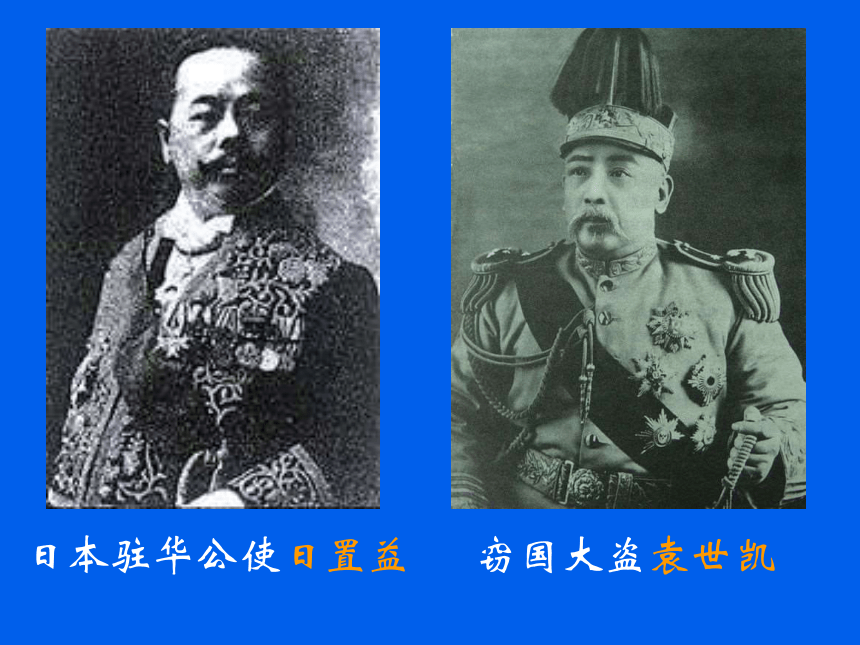

们就来探究它的内容。一、“二十一条”与巴黎和会1、灭亡中国的“二十一条”看一看,想一想 ①日本提出“二十一条”的目的、原

因?“五七”“五九”为什么被称为“国耻

纪念日”?

②巴黎和会是怎么回事?为什么中

国人对它有期许?

③谁操纵了巴黎和会?对中国问题

它最后通过了什么决议?日本驻华公使日置益窃国大盗袁世凯“二十一条”的主要内容 一、承认日本继承德国在山东的一切权益,

并开省内各主要城市为商埠。二、承认日本在南

满洲及内蒙古东部享有优越地位。三、汉冶萍公

司改为中日合办,附近矿山未经公司同意不准公

司以外的人开采。四、所有中国沿海港湾及岛屿,

概不让与或租与他国。五、中国政府须聘用日本

人充任政治、财政、军事等顾问;中日合办警政

和兵工厂;在中国内地所设医院、寺院、学校等

都有土地所有权;日本人在中国有布教之权等。 德国占领青岛,在信号山麓岩壁刻上

飞鹰国徽;日本占领青岛后,刻上大正三

年十一月七日于其上。签订“二十一条”时的中日代表 袁世凯手批

“二十一条”原件 袁世凯签字

的“二十一条”揭露日本侵略中国阴谋

的宣传画——“蝎子政策”1、灭亡中国的“二十一条”2、巴黎和会的斗争由五强国操纵的巴黎和会陆徵祥 中国代表团最初向和会

提出七项条件:一、废弃势

力范围;二、撤退外国军

队、巡警;三、裁撤外国邮

局及有线、无线电报机关;

四、撤销领事裁判权;五、

归还租借地;六、归还租

界;七、恢复关税自主权。

后来,中国代表团又向和会

提出废除“二十一条”。顾维钧 “三千六百万之山东

人民,有史以来为中国

民族,用中国语言,信

奉中国宗教”;感谢日本

驱逐德国在山东的势

力,但中国不能以“割让

中国人民天赋之权为报

酬”,德国也没有“转交

他国之权力”。 巴黎和会上,由于日本的坚持,和会决

定将德国在山东的一切特权转交给日本,身

在法国的梁启超立即电告当时外交委员会的

事务主任林长民。林长民随即于5月2日在

《国民公报》《晨报》上发表题为《外交警

报警告国民》的署名文章,揭露事件真相。

从这个意义上说,林长民是点燃五四运动导

火索的人。林长民 “胶州亡矣,山东

亡矣,国不国矣!”

“国亡无日,愿合

四万万民众誓死图

之!”

——《外交

警报警告国民》一、“二十一条”与巴黎和会二、“外争国权,内惩国贼” 愤怒的学生直

奔赵家楼胡同曹汝

霖住宅“火烧赵家楼”

(曹宅) 今日

“赵家楼” 现在的赵家楼旧址上已是

部队的一个招待所。反动军警逮捕示威的学生 (左图)上为曹汝霖,下为

在曹宅挨打的章宗祥。 上海商界罢

市游行。 五四运动时期的上

海街头。北京政府被迫罢免三个卖国贼职务。 6月28日,中国代表拒绝在和约上签字,这是中国第一次拒绝了由世界上几个强大的帝国主义国家制定的和约。一、“二十一条”与巴黎和会二、“外争国权,内惩国贼”三、五四精神什么“五四精神”? 五四精神可以概括为八个字:爱国、进

步、民主、科学。其中爱国是五四精神的核

心。首先,列强的歧视和压迫是事件的直接

起因;其次,其宗旨是反抗外国强权,维护

民族利益;第三,自始至终行动的对象都是

帝国主义和卖国贼。因此,它本身所体现的

是高昂的爱国主义精神。 “西洋人因为拥护德、

赛两先生,闹了多少事,

流了多少血,德、赛两先

生才渐渐从黑暗中把他们

救出来,引到光明世界。

我们现在认定只有这两位

先生可以救治中国政治

上、道德上、学术上、思

想上一切的黑暗。”

——陈独秀陈独秀李大钊 “我们的三大

信誓是:改造强

盗世界,不认秘

密外交,实行民

族自决。”

“试看将来的

环球,必是赤旗

的世界。”

——李大钊陈独秀、李大钊起草的《北京市民宣言》 陈独秀、李大钊

创办的杂志。 正是由于中国人民的严正态度,使中国

代表团毅然做出拒绝签约的历史性决定。结

果在1921—1922年华盛顿会议上,日本尽管

对交还山东附加了种种条件,但中国最终争

回了山东主权。至1923年3月10日,北洋政府

最终废弃了日本帝国主义企图灭亡我“二十

一条”。课堂总结 五四运动的意义就在于它启迪了广

大人民的觉悟,准备了革命的团结,为

中国共产党 的成立准备了思想基础。五

四运动属于世界无产阶级革命的一个组

成部分,它标志着中国新民主主义革命

的开端。关于中国共产党的成立,我们

将在第22课讲述。

“公理战胜强权”是中国人对巴黎和

会的期许,也是鸦片战争以来几代人的

梦想。然而,弱国无外交,欧美列强在

和会上出卖中国权益,激起了中国人民

的极大愤慨。于是,五四运动像火山一

样爆发了。那么,巴黎和会是怎样的会

议?为什么中国人对它有期许?下面我

们就来探究它的内容。一、“二十一条”与巴黎和会1、灭亡中国的“二十一条”看一看,想一想 ①日本提出“二十一条”的目的、原

因?“五七”“五九”为什么被称为“国耻

纪念日”?

②巴黎和会是怎么回事?为什么中

国人对它有期许?

③谁操纵了巴黎和会?对中国问题

它最后通过了什么决议?日本驻华公使日置益窃国大盗袁世凯“二十一条”的主要内容 一、承认日本继承德国在山东的一切权益,

并开省内各主要城市为商埠。二、承认日本在南

满洲及内蒙古东部享有优越地位。三、汉冶萍公

司改为中日合办,附近矿山未经公司同意不准公

司以外的人开采。四、所有中国沿海港湾及岛屿,

概不让与或租与他国。五、中国政府须聘用日本

人充任政治、财政、军事等顾问;中日合办警政

和兵工厂;在中国内地所设医院、寺院、学校等

都有土地所有权;日本人在中国有布教之权等。 德国占领青岛,在信号山麓岩壁刻上

飞鹰国徽;日本占领青岛后,刻上大正三

年十一月七日于其上。签订“二十一条”时的中日代表 袁世凯手批

“二十一条”原件 袁世凯签字

的“二十一条”揭露日本侵略中国阴谋

的宣传画——“蝎子政策”1、灭亡中国的“二十一条”2、巴黎和会的斗争由五强国操纵的巴黎和会陆徵祥 中国代表团最初向和会

提出七项条件:一、废弃势

力范围;二、撤退外国军

队、巡警;三、裁撤外国邮

局及有线、无线电报机关;

四、撤销领事裁判权;五、

归还租借地;六、归还租

界;七、恢复关税自主权。

后来,中国代表团又向和会

提出废除“二十一条”。顾维钧 “三千六百万之山东

人民,有史以来为中国

民族,用中国语言,信

奉中国宗教”;感谢日本

驱逐德国在山东的势

力,但中国不能以“割让

中国人民天赋之权为报

酬”,德国也没有“转交

他国之权力”。 巴黎和会上,由于日本的坚持,和会决

定将德国在山东的一切特权转交给日本,身

在法国的梁启超立即电告当时外交委员会的

事务主任林长民。林长民随即于5月2日在

《国民公报》《晨报》上发表题为《外交警

报警告国民》的署名文章,揭露事件真相。

从这个意义上说,林长民是点燃五四运动导

火索的人。林长民 “胶州亡矣,山东

亡矣,国不国矣!”

“国亡无日,愿合

四万万民众誓死图

之!”

——《外交

警报警告国民》一、“二十一条”与巴黎和会二、“外争国权,内惩国贼” 愤怒的学生直

奔赵家楼胡同曹汝

霖住宅“火烧赵家楼”

(曹宅) 今日

“赵家楼” 现在的赵家楼旧址上已是

部队的一个招待所。反动军警逮捕示威的学生 (左图)上为曹汝霖,下为

在曹宅挨打的章宗祥。 上海商界罢

市游行。 五四运动时期的上

海街头。北京政府被迫罢免三个卖国贼职务。 6月28日,中国代表拒绝在和约上签字,这是中国第一次拒绝了由世界上几个强大的帝国主义国家制定的和约。一、“二十一条”与巴黎和会二、“外争国权,内惩国贼”三、五四精神什么“五四精神”? 五四精神可以概括为八个字:爱国、进

步、民主、科学。其中爱国是五四精神的核

心。首先,列强的歧视和压迫是事件的直接

起因;其次,其宗旨是反抗外国强权,维护

民族利益;第三,自始至终行动的对象都是

帝国主义和卖国贼。因此,它本身所体现的

是高昂的爱国主义精神。 “西洋人因为拥护德、

赛两先生,闹了多少事,

流了多少血,德、赛两先

生才渐渐从黑暗中把他们

救出来,引到光明世界。

我们现在认定只有这两位

先生可以救治中国政治

上、道德上、学术上、思

想上一切的黑暗。”

——陈独秀陈独秀李大钊 “我们的三大

信誓是:改造强

盗世界,不认秘

密外交,实行民

族自决。”

“试看将来的

环球,必是赤旗

的世界。”

——李大钊陈独秀、李大钊起草的《北京市民宣言》 陈独秀、李大钊

创办的杂志。 正是由于中国人民的严正态度,使中国

代表团毅然做出拒绝签约的历史性决定。结

果在1921—1922年华盛顿会议上,日本尽管

对交还山东附加了种种条件,但中国最终争

回了山东主权。至1923年3月10日,北洋政府

最终废弃了日本帝国主义企图灭亡我“二十

一条”。课堂总结 五四运动的意义就在于它启迪了广

大人民的觉悟,准备了革命的团结,为

中国共产党 的成立准备了思想基础。五

四运动属于世界无产阶级革命的一个组

成部分,它标志着中国新民主主义革命

的开端。关于中国共产党的成立,我们

将在第22课讲述。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的中央集权制度

- 第1课 夏商制度与西周封建

- 第2课 大一统与秦朝中央集权制度的确立

- 第3课 古代政治制度的成熟

- 第4课 专制集权的不断加强

- 第二单元 古希腊和古罗马的政治制度

- 第5课 爱琴文明与古希腊城邦制度

- 第6课 雅典城邦的民主政治

- 第7课 古罗马的政制与法律

- 第三单元 近代西方资本主义政体的建立

- 第8课 英国的制度创新

- 第9课 北美大陆上的新体制

- 第10课 欧洲大陆的政体改革

- 第四单元 内忧外患与中华民族的奋起

- 第12课 鸦片战争

- 第13课 太平天国运动

- 第14课 从中日甲午战争到八国联军侵华

- 第15课 辛亥革命

- 第16课 五四爱国运动

- 第五单元 马克思主义的产生、发展与中国新民主主义革命

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月社会主义革命

- 第20课 新民主主义革命与中国共产党

- 第六单元 中国社会主义的政治建设与祖国统一

- 第21课 新中国的政治建设

- 第22课 社会主义政治建设的曲折发展

- 第23课 祖国统一的历史潮流

- 第七单元 复杂多样的当代世界

- 第24课 两极对峙格局的形成

- 第25课 世界多极化趋势

- 第26课 屹立于世界民族之林———新中国外交

- 第27课 跨世纪的世界格局