梨园春秋[上学期]

图片预览

文档简介

课件102张PPT。第11课

梨 园 春 秋■大傩之舞

■南戏与杂剧

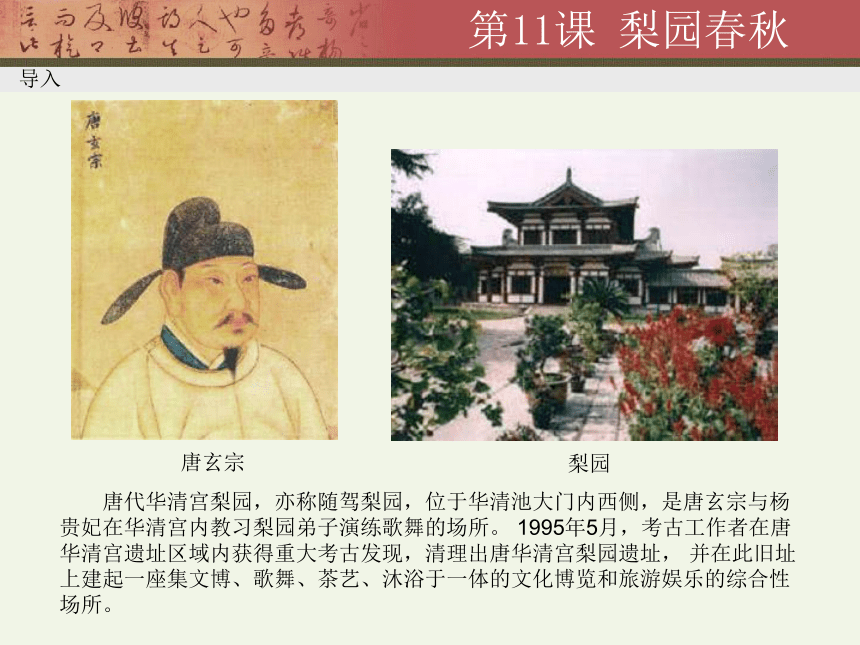

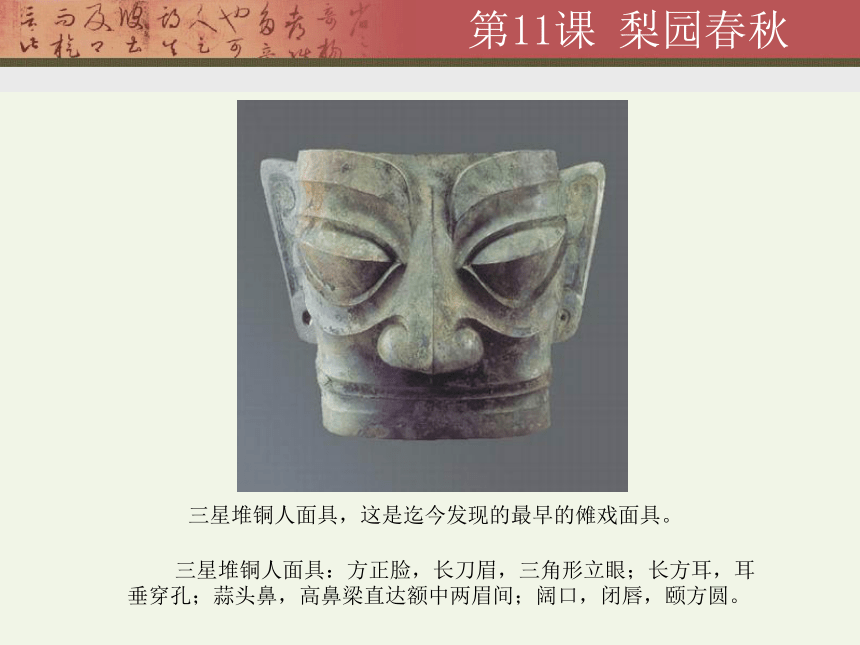

■徽班进京唐玄宗梨园 唐代华清宫梨园,亦称随驾梨园,位于华清池大门内西侧,是唐玄宗与杨贵妃在华清宫内教习梨园弟子演练歌舞的场所。 1995年5月,考古工作者在唐华清宫遗址区域内获得重大考古发现,清理出唐华清宫梨园遗址, 并在此旧址上建起一座集文博、歌舞、茶艺、沐浴于一体的文化博览和旅游娱乐的综合性场所。导入 中国古代戏曲是中华传统文化的重要组成部分。在小小的舞台上,浓缩着无数悲欢离合的故事,记录着中华传统文化演进的轨迹,堪称窥探传统社会发展轨迹和古人生活的窗口。它以优美动人的剧情、富于艺术魅力的表演形式,为历代人们所喜闻乐见。你知道最早的中国戏曲是怎样产生的吗?号称“国剧”的京剧又有什么特点?导入大傩之舞 三星堆铜人面具:方正脸,长刀眉,三角形立眼;长方耳,耳垂穿孔;蒜头鼻,高鼻梁直达额中两眉间;阔口,闭唇,颐方圆。三星堆铜人面具,这是迄今发现的最早的傩戏面具。汉画像石——方相氏方相氏(宋·《三礼图》插图) 西周和汉代,宫中设有驱傩的专职官员,扮方相氏的一个巫师带头大歌。方相氏身披熊皮,头戴黄金面具,有四个眼睛。方相氏一手拿着戈,一手拿着盾,率领率从人扮的“侉子”和十二兽,每逢腊月初一,举行大傩,在宫内边舞边喊,驱逐疫鬼。后传入民间,演化成傩舞和傩戏。贵州傩面具 角抵图(选自明《三才图绘》) 闹社火信子牛车

(清代陕西制造。 纵120厘米,横190厘米)

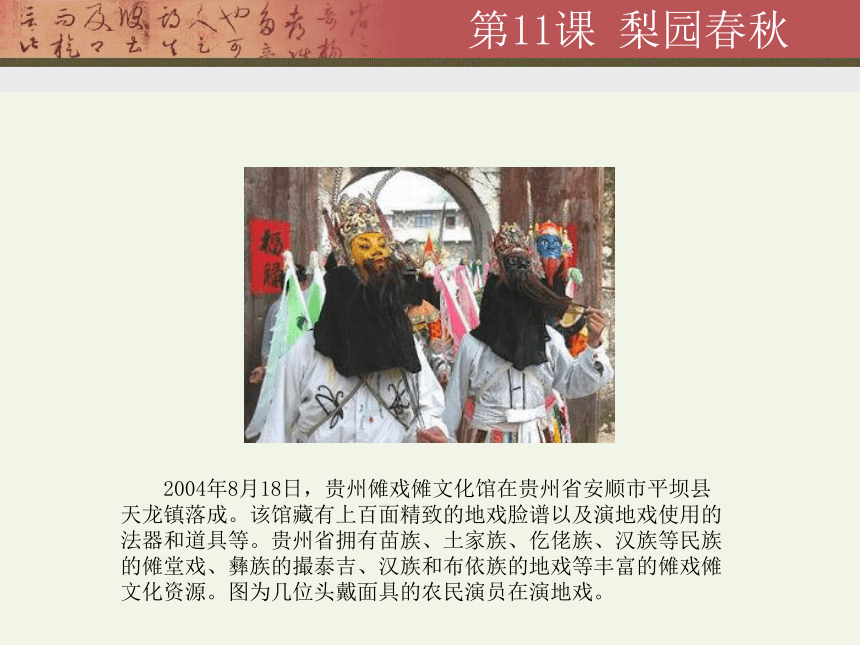

社火,源于古代的驱傩。陕西的社火,实为傩舞。到明代又将高跷、采莲船、走解、地吊、 锣鼓、细乐,以及傀儡戏加了进来。从驱疫鬼到娱神,发展为元宵节群众性的娱乐活动。图中牛车上,由三个孩子扮的《白蛇传·断桥》场面,陕西称为“信子”,即宋代流传至今的“肉傀儡”。孩子扮戏中傀儡人物,或由大人擎到肩上,或载到马车上游行,不说不唱,动作由下边的人指挥。清初,北京称肉傀儡为"连像", 后称为"耍小孩儿"。 2004年8月18日,贵州傩戏傩文化馆在贵州省安顺市平坝县天龙镇落成。该馆藏有上百面精致的地戏脸谱以及演地戏使用的法器和道具等。贵州省拥有苗族、土家族、仡佬族、汉族等民族的傩堂戏、彝族的撮泰吉、汉族和布依族的地戏等丰富的傩戏傩文化资源。图为几位头戴面具的农民演员在演地戏。江西南丰石邮村傩神庙门联:

“近戏乎,非真戏也;国傩矣,乃大傩焉。 ”彝族傩戏——撮泰吉(变人戏)安徽贵池傩戏 明嘉靖《池州府志》记载了贵池傩戏活动:“凡乡落,自(正月)十三至十六夜,同社者轮迎社神于家,或踹竹马,或肖狮像,或滚球灯,妆神像,扮杂戏,震以锣鼓,和以喧号。群饮毕,返社神于庙。” 湖南怀化傩戏西汉墓随葬品中的百戏陶俑(济南无影山出土) 山东沂南北寨村东汉墓傩戏画像石敦煌唐代壁画——看棚 街南桑家瓦子,近北则中瓦,次里瓦。其中,大小勾栏五十馀座。内中瓦子、莲花棚、牡丹棚、里瓦子、夜叉棚、象棚最大,可容数千人。自丁先现、王团子、张七圣辈,后来多有人于此作场。瓦中多有货药、卖卦、喝故衣、探搏、饮食、剃剪、纸画、令曲之类。终日居此,不觉抵暮。

——宋·孟元老《东京梦华录》 瓦子是商品贸易集中地,也称瓦舍、瓦肆,里面设有各种店铺和娱乐场所,五花八门,一应俱全。 南戏与杂剧宋代·勾栏百戏说唱图宋代傀儡戏宋代·顶竿图《清明上河图》中的“说话”场面元代杂剧陶俑? 南戏形成于宋末元初,戏曲史界向来认定是单指温州一地,称温州杂剧或永嘉杂剧。20世纪60年代,有些专家、学者经过深入调查研究,获得大量新的资 料,认为在温州南戏形成的同时,东南沿海几个地方也先后有南戏出现,泉州即是其中之一。为别于其他地方的南戏,称为“泉州南戏”。 泉州南戏渊源于宋元,而鼎盛于明清,流布于原泉州府、漳州府所属各县以及粤东海陆丰等闽南语系地区,明末清初更遍及台湾,并随华侨足迹而传入东南亚华侨聚居地。 泉州南戏以古老乐种“南音”(或称弦管、南曲)的清唱曲和“指套”为其音乐唱腔,故亦有“泉腔”之称谓。 泉州南戏较早形成的剧种有梨园戏与傀儡戏。明清之间,又有布袋戏、高甲戏、打城戏等剧种相继崛起。这些剧种均以泉州方言演唱,以南音为主要声腔,均属“泉腔”范围。

早在明代海盐、余姚、弋阳、昆山四大声腔广为流布之时,“泉腔”南音与梨园戏剧种早已存在,并以其鲜明个性、独特风格屹立于戏曲舞台。 泉州南戏保存有大量宋元时期遗佚的古剧目,如《朱文太平钱》《刘文龙菱花镜》《王魁负桂英》《郭华》《吕蒙正》《刘先主跳檀溪》《织锦回文》等等。这些剧目使我们可以窥见其早期面貌,确实是重要的戏曲文物;同时也为泉州南戏的存在,获得可信的实物根据。据明人记载,温州南戏的演出形态 是:“其曲则宋人词而益以里巷歌谣,不叶宫调”,“又即以村坊小曲而为之,本无宫调,亦罕节奏。徒取其畸农、市女顺口可歌而已"。而泉州南戏从它形成之 初,就和温州南戏有明显区别。它诞生不久,在音乐上即不为民间歌谣小调所局限,而是吸取了古乐南音为自己的剧曲,其词调、节拍都极其严格,各曲都有宫调标明。浙江永嘉昆剧传习所演出的《张协状元》剧照

《张协状元》是中国最早的南戏剧本 浙江永嘉昆剧传习所演出的《杀狗记》演出照 《杀狗记》是南戏的传统剧本之一 。南戏博物馆(位于福建泉州)内收藏的古戏本南戏博物馆内供奉的清代戏神——四都元帅塑像 南戏博物馆内收藏的南戏行头 南戏博物馆内收藏的民国时期的镜担 南戏博物馆内收藏的木偶头 河南偃师酒流沟北宋墓杂剧砖雕河南温县北宋墓杂剧砖雕宋《杂剧图》宋苏汉臣《五瑞图》 (儿童装扮五花爨弄的表演场景)山西后稷苗圃金墓杂剧砖雕山西洪洞县广胜寺广胜寺明应王殿(南壁东侧)元代杂剧壁画 这幅高4.11米、宽3.11米的壁画,描绘的是元杂剧演出时的舞台场面。画的上端题有横额,上书“大行散乐忠都秀在此作场大元泰定元年四月”。题款中的“散乐”是民间杂剧团体的通称,“忠都秀”是主要演员的艺名。原画在山西洪洞县赵城镇广胜寺明应王殿内。

这幅画完成于元代泰定元年(1324年),正当元杂剧兴旺之时。壁画反映了我国元代杂剧盛行时期的真实情景,是研究我国戏剧史的珍贵资料。画面表现的是一个戏班集体亮相的场面,11 个人物中,生、旦、净、末、丑齐全,脸谱构画生动;笏板、刀、宫扇等道具的运用,鼓、笛、拍板等乐器的演奏,反映了当时戏剧的规模。这幅壁画为我国目前发现的惟一元代戏剧壁画。 山西洪洞县广胜寺元代杂剧壁画(局部) 前排的五个人,除了左起第二人之外,都是“洁面”化妆。左起第二人,画粗黑眉,勾白眼圈。这种在面部中心画大白斑的粉墨化妆,实为后世戏曲的丑角脸谱的主要样式。 壁画中后排左起第三人,涂粉红脸,眉、眼均用黑墨作了浓重的描画,在眉、眼之间加了一道白粉,戴着假髯。这个正面人物形象的脸谱,夸张幅度不大,但却有点性格描写的色彩。关汉卿《窦娥冤》插图《窦娥冤》插图连环画《窦娥冤》京剧《窦娥冤》剧照越剧《窦娥冤》剧照电视剧《窦娥冤》海报戴敦邦《窦娥冤》(国画)白朴 白朴(1226—1306),元代戏曲作家、词人,隩州(今山西河曲县附近)人。白朴自幼聪慧,早年习诗赋,后精于戏曲。白朴杂剧代表作有《梧桐雨》《墙头马上》《董秀英花月东墙记》等。马致远《汉宫秋》插图 马致远(约1250—1321至1324间),大都(今北京)人,元代戏曲作家,著有杂剧15种,今存有《破幽梦孤雁汉宫秋》《江州司马青衫泪》《西华山陈抟高卧》《吕洞宾三醉岳阳楼》《马丹阳三度任风子》《半夜雷轰荐福碑》6种。郑光祖 郑光祖,生卒年不详,平阳襄陵(今山西临汾附近)人。元代戏曲作家,字德辉,所作杂剧共18种,今存8种《伊尹耕莘》《三战吕布》《无盐破环》《王粲登楼》《周公摄政》《老君堂》《翰林风月》《倩女离魂》。其中《伊尹耕莘》《无盐破环》《老君堂》是否确为郑作,尚有疑问。另有《月夜闻筝》存残曲。《哭孺子》《秦楼月》《指鹿道马》《紫云娘》《采莲舟》《细柳营》《哭晏婴》《后庭花》《梨园乐府》等9种仅存目。戴敦邦《西厢记》(国画)文徵明楷书《西厢记》全本电影《西厢记》海报(1927年)国画《西厢记》京剧《西厢记》剧照今版《全元戏曲》书影 元代是戏曲大盛的时代,除了新兴的杂剧风行天下以外,在宋代就已形成的南戏在元代继续流行,只不过不像杂剧那样有大量剧本传世。明人开始刊刻杂剧总集,近人编辑元杂剧全集则始自20世纪30年代,这项工作于近年来更添后劲,颇受戏曲研究界注意。但汇集杂剧、南戏而成《全元戏曲》,则为首创。在王季思先生主持下,中山大学中文系整理、编辑《全元戏曲》,自1990年出版第一卷,至1999年全部12卷完成。徽班进京徽剧《古城会》中的关羽扮相俞振飞、言慧珠等演出昆曲《长生殿·惊变》1958年巴黎演出剧照 《长生殿》,清初洪昇作,历十余年始成,曾三易其稿,共50出。该剧写唐明皇与杨贵妃的爱情故事。徽班进京京剧鼻祖——高朗亭

高朗亭(1774—1827),艺名月官,清代著名徽调演员,演花旦,以演《傻子成亲》一剧而著名。祖籍宝应,住县城北门外安徽会馆附近。他生性聪慧,扬州三庆班班主收他为艺徒,曾到杭州、扬州等地演出。17岁于徽班扬州三庆班领衔主演,30岁始任该班班主。善南北曲(昆曲),兼工小调。清高宗弘历曾多次观看高 朗亭演出,对他的演技备加赞赏。乾隆五十五年(1790年),为庆祝弘历80寿辰,征调三庆班进京献艺,轰动京师。嗣后,扬州的四喜、春台、和春与三庆四大徽班经常会演于北京的广德楼、千妙楼、三庆园和庆乐园等著名戏园,而高朗亭之三庆班始终居于领衔地位,誉为“京都第一”。高朗亭38岁时被清廷内务府委为“精忠庙”会首,负责解决伶界纠纷,筹建梨园益事业。高朗亭晚年是在北京度过的,历经乾隆、嘉庆、道光三朝,正是京剧孕育形成的时期。他从汉 剧、秦腔、楚腔、昆剧等剧种及民歌中汲取营养,丰富和发展了徽剧的表演形式和声调唱腔,培养了陈喜官、邱玉官、苏小三、双凤官、沈霞官和沈翠林等著名旦角,为促进徽剧向京剧演变作出了贡献。清光绪年间画师沈蓉圃《同光十三绝》自左至右:

郝兰田(《行路训子》康氏);张胜奎(《一捧雪》莫成);梅巧玲(《雁门关》萧太后);刘赶三(《探亲家》乡下妈妈);余紫云(《彩楼配》王宝钏);程长庚(《群英会》鲁肃);徐小香(《群英会》周瑜);时小福(《桑园会》罗敷);杨鸣玉(《思志诚》闵天亮);卢胜奎(《战北原》诸葛亮);朱莲芬(《玉簪记》陈妙常);谭鑫培(《恶虎村》黄天霸);杨月楼(《四郎探母》杨延辉)。京剧《群英会》剧照京剧《定军山》剧照1905年电影《定军山》剧照(谭鑫培) 1961年京剧《长坂坡》剧照鲁智深(袁世海饰)的舞台形象京剧《铡美案》中的包拯形象京剧《穆桂英挂帅》 佘太君不满宋帝宠信奸佞,辞朝返回河东故里。20年后,西夏番王造反。佘太君忧国心重,差杨文广、杨金花进京打探。二人到京,时值朝中比武选将。杨文广乘机 下场,刀劈王伦。宋帝得知他是杨家后代,赦免其罪,赐印命其母穆桂英挂帅出征。穆桂英年过半百,念及国家危亡,顿然振奋,更铠甲,点众将,率领大军出征。京剧《铡美案》片断,李长春主演 1954年越剧《梁山伯与祝英台》剧照

(左为袁雪芬饰祝英台,范瑞娟饰梁山伯)知识链接中国的地方戏 1958年越剧《红楼梦》

(徐玉兰饰贾宝玉,王文娟饰林黛玉)知识链接浙江越剧小百花剧团《五女拜寿》剧照知识链接越剧电影《追鱼》片断,徐玉兰饰张珍,王文娟饰鲤鱼精知识链接黄梅戏《天仙配》(严凤英主演)知识链接 黄梅戏《女驸马》

(潘璟琍、严凤英 ) 黄梅戏《打猪草》

(丁紫臣、严凤英?) 知识链接黄梅戏《龙女》剧照(马兰主演)知识链接黄梅戏《女驸马》(韩再芬主演)知识链接黄梅戏电影《天仙配》片断,严凤英饰七仙女、王少舫饰董永知识链接评剧《花为媒》剧照,新凤霞主演知识链接评剧《刘巧儿》剧照 知识链接评剧电影《花为媒》片断,新凤霞饰张五可、赵丽蓉饰阮妈知识链接豫剧著名演员常香玉知识链接豫剧《穆桂英挂帅》知识链接豫剧《朝阳沟》(常香玉主演) 知识链接豫剧《七品芝麻官》 (牛得草主演)知识链接马师曾在粤剧《关汉卿》中饰关汉卿 马师曾知识链接粤剧《搜书院》(马师曾饰谢宝,红线女饰翠莲) 知识链接粤剧著名演员红线女剧照知识链接粤剧《关汉卿》(马师曾、红线女主演) 知识链接川剧《白蛇传》剧照知识链接川剧绝技“变脸” 演出现场知识链接川剧绝活“吐火”演出现场 知识链接“川剧变脸”邮资明信片知识链接解析与探究京剧行当京剧《群英会》(朱素云饰周瑜,王凤卿饰鲁肃) 朱素云(1872—1930),名沄,字纫秋,原籍江苏苏州,初习昆旦,后改京剧小生,为四喜班鲍福山弟子。后又得徐小香教益。并为清“内廷供奉”。他扮相英俊潇洒,嗓子稍欠宽亮,故此不常演唱工戏,以演靠把小生戏为其专长,常演剧目为《辕门射戟》《岳家庄》《虹霓关》《穆柯寨》《破洪州》《黄鹤楼》《打寇》等。他与名旦王瑶卿、杨小楼并称为“三美”。20年代以后,他经常与梅兰芳、尚小云、程砚秋合作演出。京剧《群英会》中诸葛亮(老生)剧照解析与探究京剧《三岔口》(武生和武丑) 焦赞在五凤楼闯祸,宋王大怒,将之发配沙漠海岛。杨延昭恐途中有错,特派任堂惠暗中保护。行至三岔口,住在刘立华所开之黑店中。任堂惠赶到,亦住在该店内。夜半刘立华来杀任堂惠。任堂惠已预知,二人在黑暗中互相摸捉。最后焦赞知晓,遂亦加入,始得将刘立华夫妇杀死。 解析与探究京剧《花田错》(荀慧生饰花旦春兰) 宋时,陕西雁门桃花村富户刘德明,有女玉燕,及笄未嫁。时值花田盛会,刘德明命丫鬟春兰陪同刘玉燕前往游赏,暗中访求佳婿。襄阳举人卞玑,上京赶考,途中因盘缠拮据,乃于花田会上设摊卖画。春兰见卞玑才貌不凡,回家禀知刘德明,刘德明因命家人往请,不想误将小霸王周通请来。周通限令三日之内,须将刘玉燕送 与成亲。春兰设计,使卞玑男扮女装与刘玉燕相会。两人正在定情之际,周通突来抢亲,竟误将卞玑抢去。旋周通因劫夺生辰纲之事涉嫌,被传至公堂;周妹玉楼发觉卞玑乔装,询明真相以后,遂将卞玑释放,并赠银以为赴考之费。刘德明因女被抢,赴衙告状,随同都头雷横去周寓,但又将周玉楼抢回。此时,春兰误以抢回者 为卞玑,乃向刘德明说明前次被抢者实为卞玑,竟令周玉楼改换男装与刘玉燕成亲。花烛之夜,周玉楼诉述事实原委,春兰恐日后周通复来纠缠,仍留周玉楼住在庄 中,以应付其兄。周通被释以后,果然通知刘德明,当晚进庄成亲。刘德明正彷徨无计,适鲁达前来投宿,闻知大怒,假扮新娘,隐于帐内。迨晚,周通至,被鲁达痛打而逃跑。鲁达追至途中,巧遇打虎将李忠。李居中劝解,并令周通回庄向刘德明请罪。时卞玑已中状元,也至桃花村。众人相见,真相大白。最后,卞玑与刘玉燕完姻,周玉楼则在春兰撮合下,与李忠成为夫妇。解析与探究电影《野猪林》剧照(林冲:老生;鲁智深:花脸)解析与探究孟良 专诸 黄盖 李逵 二郎神 胡礼 解析与探究自我测评1.概述京剧产生和发展的历程,说明哪些因素起了重要作用。2.简述京剧的艺术成就和特色。参考答案参考答案结 束 京剧产生与发展的历程:①乾隆五十五年(1790),为庆祝乾隆皇帝八十寿辰,流行于安徽一带的徽戏剧团——三庆班,由高朗亭率领到京城献艺;②高朗亭等人善于博采众长,在北京演出时又大量融进了北京语汇,使徽调的表现力愈加丰富。随后,又有徽剧四喜、和春、春台三班相继进京,徽调在北京逐渐扎根。③后经不断融合吸收,在北京形成新的剧种——京剧。中国京剧经过几代艺术家的不懈努力,博采众长,融会贯通,兼收并蓄,推陈出新,在清朝同治、光绪年间,迎来第一个繁盛期,在戏曲发展史上取得了卓越的成就。

京剧形成的重要因素:①外部因素:明清时期,北京作为政治、经济和文化中心,不仅是达官贵人的天堂,各地的商人也纷纷建立会馆、商号。四方的艺人聚集在这里,以满足皇室贵族、官员,商人和广大居民的文化娱乐需要。北京成为休闲文化的一大中心。②内部因素:徽班兼收并蓄、博采众长,其与汉调合流,并吸取了昆曲、梆子腔等剧种富有艺术生命力的腔调和表演形式,字韵上也受京城文化的熏陶浸染,更加规范讲究。经过不断融合吸收,在北京形成了新的剧种——京剧。 ①艺术成就:是融文学、音乐、美术、舞蹈等多种艺术因素于一体的综合艺术,具有鲜明的民族特色,被誉为中国的“国剧”;继承了中国古代戏曲发展的优秀成果,成为民族文化中的优秀遗产而代代流传;形成了一大批题材和表现形式多样的优秀剧目,其中相当多的一部分剧目表现了中国古代人民的美好品质。 ②特色:形成之初即吸纳了众多的地方剧种的优点,民间地方色彩较弱;在文学、表演、音乐、唱腔、锣鼓、化妆、脸谱等各个方面,通过无数艺人的长期舞台实践,构成了一套互相制约、相得益彰的格律化和规范化的各式。

梨 园 春 秋■大傩之舞

■南戏与杂剧

■徽班进京唐玄宗梨园 唐代华清宫梨园,亦称随驾梨园,位于华清池大门内西侧,是唐玄宗与杨贵妃在华清宫内教习梨园弟子演练歌舞的场所。 1995年5月,考古工作者在唐华清宫遗址区域内获得重大考古发现,清理出唐华清宫梨园遗址, 并在此旧址上建起一座集文博、歌舞、茶艺、沐浴于一体的文化博览和旅游娱乐的综合性场所。导入 中国古代戏曲是中华传统文化的重要组成部分。在小小的舞台上,浓缩着无数悲欢离合的故事,记录着中华传统文化演进的轨迹,堪称窥探传统社会发展轨迹和古人生活的窗口。它以优美动人的剧情、富于艺术魅力的表演形式,为历代人们所喜闻乐见。你知道最早的中国戏曲是怎样产生的吗?号称“国剧”的京剧又有什么特点?导入大傩之舞 三星堆铜人面具:方正脸,长刀眉,三角形立眼;长方耳,耳垂穿孔;蒜头鼻,高鼻梁直达额中两眉间;阔口,闭唇,颐方圆。三星堆铜人面具,这是迄今发现的最早的傩戏面具。汉画像石——方相氏方相氏(宋·《三礼图》插图) 西周和汉代,宫中设有驱傩的专职官员,扮方相氏的一个巫师带头大歌。方相氏身披熊皮,头戴黄金面具,有四个眼睛。方相氏一手拿着戈,一手拿着盾,率领率从人扮的“侉子”和十二兽,每逢腊月初一,举行大傩,在宫内边舞边喊,驱逐疫鬼。后传入民间,演化成傩舞和傩戏。贵州傩面具 角抵图(选自明《三才图绘》) 闹社火信子牛车

(清代陕西制造。 纵120厘米,横190厘米)

社火,源于古代的驱傩。陕西的社火,实为傩舞。到明代又将高跷、采莲船、走解、地吊、 锣鼓、细乐,以及傀儡戏加了进来。从驱疫鬼到娱神,发展为元宵节群众性的娱乐活动。图中牛车上,由三个孩子扮的《白蛇传·断桥》场面,陕西称为“信子”,即宋代流传至今的“肉傀儡”。孩子扮戏中傀儡人物,或由大人擎到肩上,或载到马车上游行,不说不唱,动作由下边的人指挥。清初,北京称肉傀儡为"连像", 后称为"耍小孩儿"。 2004年8月18日,贵州傩戏傩文化馆在贵州省安顺市平坝县天龙镇落成。该馆藏有上百面精致的地戏脸谱以及演地戏使用的法器和道具等。贵州省拥有苗族、土家族、仡佬族、汉族等民族的傩堂戏、彝族的撮泰吉、汉族和布依族的地戏等丰富的傩戏傩文化资源。图为几位头戴面具的农民演员在演地戏。江西南丰石邮村傩神庙门联:

“近戏乎,非真戏也;国傩矣,乃大傩焉。 ”彝族傩戏——撮泰吉(变人戏)安徽贵池傩戏 明嘉靖《池州府志》记载了贵池傩戏活动:“凡乡落,自(正月)十三至十六夜,同社者轮迎社神于家,或踹竹马,或肖狮像,或滚球灯,妆神像,扮杂戏,震以锣鼓,和以喧号。群饮毕,返社神于庙。” 湖南怀化傩戏西汉墓随葬品中的百戏陶俑(济南无影山出土) 山东沂南北寨村东汉墓傩戏画像石敦煌唐代壁画——看棚 街南桑家瓦子,近北则中瓦,次里瓦。其中,大小勾栏五十馀座。内中瓦子、莲花棚、牡丹棚、里瓦子、夜叉棚、象棚最大,可容数千人。自丁先现、王团子、张七圣辈,后来多有人于此作场。瓦中多有货药、卖卦、喝故衣、探搏、饮食、剃剪、纸画、令曲之类。终日居此,不觉抵暮。

——宋·孟元老《东京梦华录》 瓦子是商品贸易集中地,也称瓦舍、瓦肆,里面设有各种店铺和娱乐场所,五花八门,一应俱全。 南戏与杂剧宋代·勾栏百戏说唱图宋代傀儡戏宋代·顶竿图《清明上河图》中的“说话”场面元代杂剧陶俑? 南戏形成于宋末元初,戏曲史界向来认定是单指温州一地,称温州杂剧或永嘉杂剧。20世纪60年代,有些专家、学者经过深入调查研究,获得大量新的资 料,认为在温州南戏形成的同时,东南沿海几个地方也先后有南戏出现,泉州即是其中之一。为别于其他地方的南戏,称为“泉州南戏”。 泉州南戏渊源于宋元,而鼎盛于明清,流布于原泉州府、漳州府所属各县以及粤东海陆丰等闽南语系地区,明末清初更遍及台湾,并随华侨足迹而传入东南亚华侨聚居地。 泉州南戏以古老乐种“南音”(或称弦管、南曲)的清唱曲和“指套”为其音乐唱腔,故亦有“泉腔”之称谓。 泉州南戏较早形成的剧种有梨园戏与傀儡戏。明清之间,又有布袋戏、高甲戏、打城戏等剧种相继崛起。这些剧种均以泉州方言演唱,以南音为主要声腔,均属“泉腔”范围。

早在明代海盐、余姚、弋阳、昆山四大声腔广为流布之时,“泉腔”南音与梨园戏剧种早已存在,并以其鲜明个性、独特风格屹立于戏曲舞台。 泉州南戏保存有大量宋元时期遗佚的古剧目,如《朱文太平钱》《刘文龙菱花镜》《王魁负桂英》《郭华》《吕蒙正》《刘先主跳檀溪》《织锦回文》等等。这些剧目使我们可以窥见其早期面貌,确实是重要的戏曲文物;同时也为泉州南戏的存在,获得可信的实物根据。据明人记载,温州南戏的演出形态 是:“其曲则宋人词而益以里巷歌谣,不叶宫调”,“又即以村坊小曲而为之,本无宫调,亦罕节奏。徒取其畸农、市女顺口可歌而已"。而泉州南戏从它形成之 初,就和温州南戏有明显区别。它诞生不久,在音乐上即不为民间歌谣小调所局限,而是吸取了古乐南音为自己的剧曲,其词调、节拍都极其严格,各曲都有宫调标明。浙江永嘉昆剧传习所演出的《张协状元》剧照

《张协状元》是中国最早的南戏剧本 浙江永嘉昆剧传习所演出的《杀狗记》演出照 《杀狗记》是南戏的传统剧本之一 。南戏博物馆(位于福建泉州)内收藏的古戏本南戏博物馆内供奉的清代戏神——四都元帅塑像 南戏博物馆内收藏的南戏行头 南戏博物馆内收藏的民国时期的镜担 南戏博物馆内收藏的木偶头 河南偃师酒流沟北宋墓杂剧砖雕河南温县北宋墓杂剧砖雕宋《杂剧图》宋苏汉臣《五瑞图》 (儿童装扮五花爨弄的表演场景)山西后稷苗圃金墓杂剧砖雕山西洪洞县广胜寺广胜寺明应王殿(南壁东侧)元代杂剧壁画 这幅高4.11米、宽3.11米的壁画,描绘的是元杂剧演出时的舞台场面。画的上端题有横额,上书“大行散乐忠都秀在此作场大元泰定元年四月”。题款中的“散乐”是民间杂剧团体的通称,“忠都秀”是主要演员的艺名。原画在山西洪洞县赵城镇广胜寺明应王殿内。

这幅画完成于元代泰定元年(1324年),正当元杂剧兴旺之时。壁画反映了我国元代杂剧盛行时期的真实情景,是研究我国戏剧史的珍贵资料。画面表现的是一个戏班集体亮相的场面,11 个人物中,生、旦、净、末、丑齐全,脸谱构画生动;笏板、刀、宫扇等道具的运用,鼓、笛、拍板等乐器的演奏,反映了当时戏剧的规模。这幅壁画为我国目前发现的惟一元代戏剧壁画。 山西洪洞县广胜寺元代杂剧壁画(局部) 前排的五个人,除了左起第二人之外,都是“洁面”化妆。左起第二人,画粗黑眉,勾白眼圈。这种在面部中心画大白斑的粉墨化妆,实为后世戏曲的丑角脸谱的主要样式。 壁画中后排左起第三人,涂粉红脸,眉、眼均用黑墨作了浓重的描画,在眉、眼之间加了一道白粉,戴着假髯。这个正面人物形象的脸谱,夸张幅度不大,但却有点性格描写的色彩。关汉卿《窦娥冤》插图《窦娥冤》插图连环画《窦娥冤》京剧《窦娥冤》剧照越剧《窦娥冤》剧照电视剧《窦娥冤》海报戴敦邦《窦娥冤》(国画)白朴 白朴(1226—1306),元代戏曲作家、词人,隩州(今山西河曲县附近)人。白朴自幼聪慧,早年习诗赋,后精于戏曲。白朴杂剧代表作有《梧桐雨》《墙头马上》《董秀英花月东墙记》等。马致远《汉宫秋》插图 马致远(约1250—1321至1324间),大都(今北京)人,元代戏曲作家,著有杂剧15种,今存有《破幽梦孤雁汉宫秋》《江州司马青衫泪》《西华山陈抟高卧》《吕洞宾三醉岳阳楼》《马丹阳三度任风子》《半夜雷轰荐福碑》6种。郑光祖 郑光祖,生卒年不详,平阳襄陵(今山西临汾附近)人。元代戏曲作家,字德辉,所作杂剧共18种,今存8种《伊尹耕莘》《三战吕布》《无盐破环》《王粲登楼》《周公摄政》《老君堂》《翰林风月》《倩女离魂》。其中《伊尹耕莘》《无盐破环》《老君堂》是否确为郑作,尚有疑问。另有《月夜闻筝》存残曲。《哭孺子》《秦楼月》《指鹿道马》《紫云娘》《采莲舟》《细柳营》《哭晏婴》《后庭花》《梨园乐府》等9种仅存目。戴敦邦《西厢记》(国画)文徵明楷书《西厢记》全本电影《西厢记》海报(1927年)国画《西厢记》京剧《西厢记》剧照今版《全元戏曲》书影 元代是戏曲大盛的时代,除了新兴的杂剧风行天下以外,在宋代就已形成的南戏在元代继续流行,只不过不像杂剧那样有大量剧本传世。明人开始刊刻杂剧总集,近人编辑元杂剧全集则始自20世纪30年代,这项工作于近年来更添后劲,颇受戏曲研究界注意。但汇集杂剧、南戏而成《全元戏曲》,则为首创。在王季思先生主持下,中山大学中文系整理、编辑《全元戏曲》,自1990年出版第一卷,至1999年全部12卷完成。徽班进京徽剧《古城会》中的关羽扮相俞振飞、言慧珠等演出昆曲《长生殿·惊变》1958年巴黎演出剧照 《长生殿》,清初洪昇作,历十余年始成,曾三易其稿,共50出。该剧写唐明皇与杨贵妃的爱情故事。徽班进京京剧鼻祖——高朗亭

高朗亭(1774—1827),艺名月官,清代著名徽调演员,演花旦,以演《傻子成亲》一剧而著名。祖籍宝应,住县城北门外安徽会馆附近。他生性聪慧,扬州三庆班班主收他为艺徒,曾到杭州、扬州等地演出。17岁于徽班扬州三庆班领衔主演,30岁始任该班班主。善南北曲(昆曲),兼工小调。清高宗弘历曾多次观看高 朗亭演出,对他的演技备加赞赏。乾隆五十五年(1790年),为庆祝弘历80寿辰,征调三庆班进京献艺,轰动京师。嗣后,扬州的四喜、春台、和春与三庆四大徽班经常会演于北京的广德楼、千妙楼、三庆园和庆乐园等著名戏园,而高朗亭之三庆班始终居于领衔地位,誉为“京都第一”。高朗亭38岁时被清廷内务府委为“精忠庙”会首,负责解决伶界纠纷,筹建梨园益事业。高朗亭晚年是在北京度过的,历经乾隆、嘉庆、道光三朝,正是京剧孕育形成的时期。他从汉 剧、秦腔、楚腔、昆剧等剧种及民歌中汲取营养,丰富和发展了徽剧的表演形式和声调唱腔,培养了陈喜官、邱玉官、苏小三、双凤官、沈霞官和沈翠林等著名旦角,为促进徽剧向京剧演变作出了贡献。清光绪年间画师沈蓉圃《同光十三绝》自左至右:

郝兰田(《行路训子》康氏);张胜奎(《一捧雪》莫成);梅巧玲(《雁门关》萧太后);刘赶三(《探亲家》乡下妈妈);余紫云(《彩楼配》王宝钏);程长庚(《群英会》鲁肃);徐小香(《群英会》周瑜);时小福(《桑园会》罗敷);杨鸣玉(《思志诚》闵天亮);卢胜奎(《战北原》诸葛亮);朱莲芬(《玉簪记》陈妙常);谭鑫培(《恶虎村》黄天霸);杨月楼(《四郎探母》杨延辉)。京剧《群英会》剧照京剧《定军山》剧照1905年电影《定军山》剧照(谭鑫培) 1961年京剧《长坂坡》剧照鲁智深(袁世海饰)的舞台形象京剧《铡美案》中的包拯形象京剧《穆桂英挂帅》 佘太君不满宋帝宠信奸佞,辞朝返回河东故里。20年后,西夏番王造反。佘太君忧国心重,差杨文广、杨金花进京打探。二人到京,时值朝中比武选将。杨文广乘机 下场,刀劈王伦。宋帝得知他是杨家后代,赦免其罪,赐印命其母穆桂英挂帅出征。穆桂英年过半百,念及国家危亡,顿然振奋,更铠甲,点众将,率领大军出征。京剧《铡美案》片断,李长春主演 1954年越剧《梁山伯与祝英台》剧照

(左为袁雪芬饰祝英台,范瑞娟饰梁山伯)知识链接中国的地方戏 1958年越剧《红楼梦》

(徐玉兰饰贾宝玉,王文娟饰林黛玉)知识链接浙江越剧小百花剧团《五女拜寿》剧照知识链接越剧电影《追鱼》片断,徐玉兰饰张珍,王文娟饰鲤鱼精知识链接黄梅戏《天仙配》(严凤英主演)知识链接 黄梅戏《女驸马》

(潘璟琍、严凤英 ) 黄梅戏《打猪草》

(丁紫臣、严凤英?) 知识链接黄梅戏《龙女》剧照(马兰主演)知识链接黄梅戏《女驸马》(韩再芬主演)知识链接黄梅戏电影《天仙配》片断,严凤英饰七仙女、王少舫饰董永知识链接评剧《花为媒》剧照,新凤霞主演知识链接评剧《刘巧儿》剧照 知识链接评剧电影《花为媒》片断,新凤霞饰张五可、赵丽蓉饰阮妈知识链接豫剧著名演员常香玉知识链接豫剧《穆桂英挂帅》知识链接豫剧《朝阳沟》(常香玉主演) 知识链接豫剧《七品芝麻官》 (牛得草主演)知识链接马师曾在粤剧《关汉卿》中饰关汉卿 马师曾知识链接粤剧《搜书院》(马师曾饰谢宝,红线女饰翠莲) 知识链接粤剧著名演员红线女剧照知识链接粤剧《关汉卿》(马师曾、红线女主演) 知识链接川剧《白蛇传》剧照知识链接川剧绝技“变脸” 演出现场知识链接川剧绝活“吐火”演出现场 知识链接“川剧变脸”邮资明信片知识链接解析与探究京剧行当京剧《群英会》(朱素云饰周瑜,王凤卿饰鲁肃) 朱素云(1872—1930),名沄,字纫秋,原籍江苏苏州,初习昆旦,后改京剧小生,为四喜班鲍福山弟子。后又得徐小香教益。并为清“内廷供奉”。他扮相英俊潇洒,嗓子稍欠宽亮,故此不常演唱工戏,以演靠把小生戏为其专长,常演剧目为《辕门射戟》《岳家庄》《虹霓关》《穆柯寨》《破洪州》《黄鹤楼》《打寇》等。他与名旦王瑶卿、杨小楼并称为“三美”。20年代以后,他经常与梅兰芳、尚小云、程砚秋合作演出。京剧《群英会》中诸葛亮(老生)剧照解析与探究京剧《三岔口》(武生和武丑) 焦赞在五凤楼闯祸,宋王大怒,将之发配沙漠海岛。杨延昭恐途中有错,特派任堂惠暗中保护。行至三岔口,住在刘立华所开之黑店中。任堂惠赶到,亦住在该店内。夜半刘立华来杀任堂惠。任堂惠已预知,二人在黑暗中互相摸捉。最后焦赞知晓,遂亦加入,始得将刘立华夫妇杀死。 解析与探究京剧《花田错》(荀慧生饰花旦春兰) 宋时,陕西雁门桃花村富户刘德明,有女玉燕,及笄未嫁。时值花田盛会,刘德明命丫鬟春兰陪同刘玉燕前往游赏,暗中访求佳婿。襄阳举人卞玑,上京赶考,途中因盘缠拮据,乃于花田会上设摊卖画。春兰见卞玑才貌不凡,回家禀知刘德明,刘德明因命家人往请,不想误将小霸王周通请来。周通限令三日之内,须将刘玉燕送 与成亲。春兰设计,使卞玑男扮女装与刘玉燕相会。两人正在定情之际,周通突来抢亲,竟误将卞玑抢去。旋周通因劫夺生辰纲之事涉嫌,被传至公堂;周妹玉楼发觉卞玑乔装,询明真相以后,遂将卞玑释放,并赠银以为赴考之费。刘德明因女被抢,赴衙告状,随同都头雷横去周寓,但又将周玉楼抢回。此时,春兰误以抢回者 为卞玑,乃向刘德明说明前次被抢者实为卞玑,竟令周玉楼改换男装与刘玉燕成亲。花烛之夜,周玉楼诉述事实原委,春兰恐日后周通复来纠缠,仍留周玉楼住在庄 中,以应付其兄。周通被释以后,果然通知刘德明,当晚进庄成亲。刘德明正彷徨无计,适鲁达前来投宿,闻知大怒,假扮新娘,隐于帐内。迨晚,周通至,被鲁达痛打而逃跑。鲁达追至途中,巧遇打虎将李忠。李居中劝解,并令周通回庄向刘德明请罪。时卞玑已中状元,也至桃花村。众人相见,真相大白。最后,卞玑与刘玉燕完姻,周玉楼则在春兰撮合下,与李忠成为夫妇。解析与探究电影《野猪林》剧照(林冲:老生;鲁智深:花脸)解析与探究孟良 专诸 黄盖 李逵 二郎神 胡礼 解析与探究自我测评1.概述京剧产生和发展的历程,说明哪些因素起了重要作用。2.简述京剧的艺术成就和特色。参考答案参考答案结 束 京剧产生与发展的历程:①乾隆五十五年(1790),为庆祝乾隆皇帝八十寿辰,流行于安徽一带的徽戏剧团——三庆班,由高朗亭率领到京城献艺;②高朗亭等人善于博采众长,在北京演出时又大量融进了北京语汇,使徽调的表现力愈加丰富。随后,又有徽剧四喜、和春、春台三班相继进京,徽调在北京逐渐扎根。③后经不断融合吸收,在北京形成新的剧种——京剧。中国京剧经过几代艺术家的不懈努力,博采众长,融会贯通,兼收并蓄,推陈出新,在清朝同治、光绪年间,迎来第一个繁盛期,在戏曲发展史上取得了卓越的成就。

京剧形成的重要因素:①外部因素:明清时期,北京作为政治、经济和文化中心,不仅是达官贵人的天堂,各地的商人也纷纷建立会馆、商号。四方的艺人聚集在这里,以满足皇室贵族、官员,商人和广大居民的文化娱乐需要。北京成为休闲文化的一大中心。②内部因素:徽班兼收并蓄、博采众长,其与汉调合流,并吸取了昆曲、梆子腔等剧种富有艺术生命力的腔调和表演形式,字韵上也受京城文化的熏陶浸染,更加规范讲究。经过不断融合吸收,在北京形成了新的剧种——京剧。 ①艺术成就:是融文学、音乐、美术、舞蹈等多种艺术因素于一体的综合艺术,具有鲜明的民族特色,被誉为中国的“国剧”;继承了中国古代戏曲发展的优秀成果,成为民族文化中的优秀遗产而代代流传;形成了一大批题材和表现形式多样的优秀剧目,其中相当多的一部分剧目表现了中国古代人民的美好品质。 ②特色:形成之初即吸纳了众多的地方剧种的优点,民间地方色彩较弱;在文学、表演、音乐、唱腔、锣鼓、化妆、脸谱等各个方面,通过无数艺人的长期舞台实践,构成了一套互相制约、相得益彰的格律化和规范化的各式。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣