第二单元 列强武装侵略与中国人民的反抗 2 抗日战争[上学期]

文档属性

| 名称 | 第二单元 列强武装侵略与中国人民的反抗 2 抗日战争[上学期] |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2006-06-04 19:29:00 | ||

图片预览

文档简介

课件21张PPT。第21课之3 抗 日 战 争 时 期

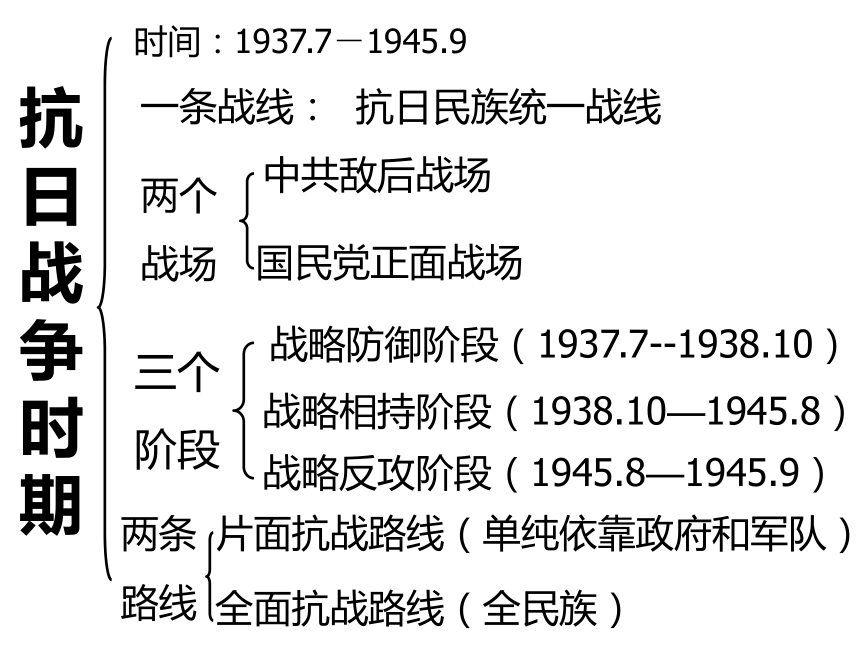

(1937---1945年)抗日战争时期时间:1937.7-1945.9三个

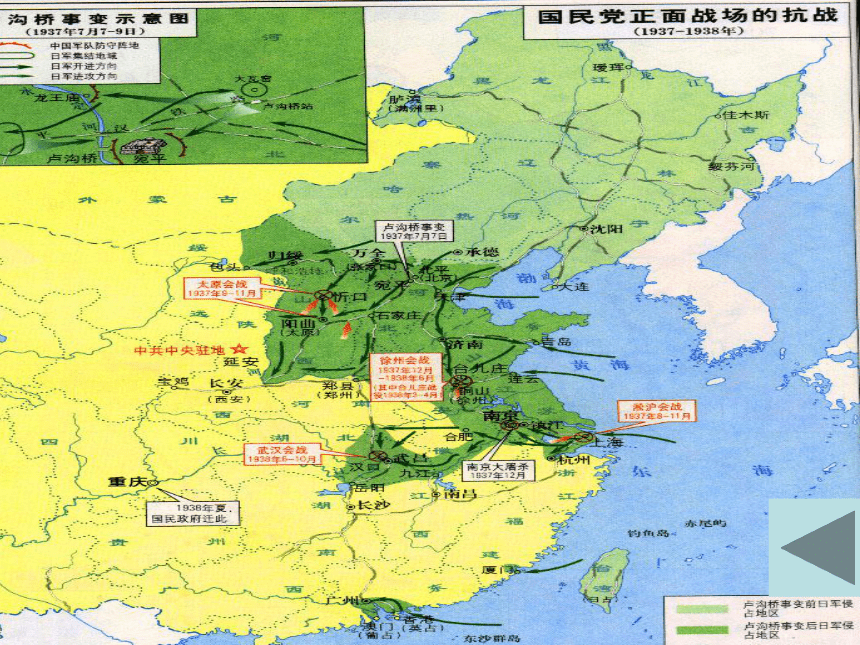

阶段战略防御阶段(1937.7--1938.10)战略相持阶段(1938.10—1945.8)战略反攻阶段(1945.8—1945.9)两个

战场国民党正面战场中共敌后战场两条

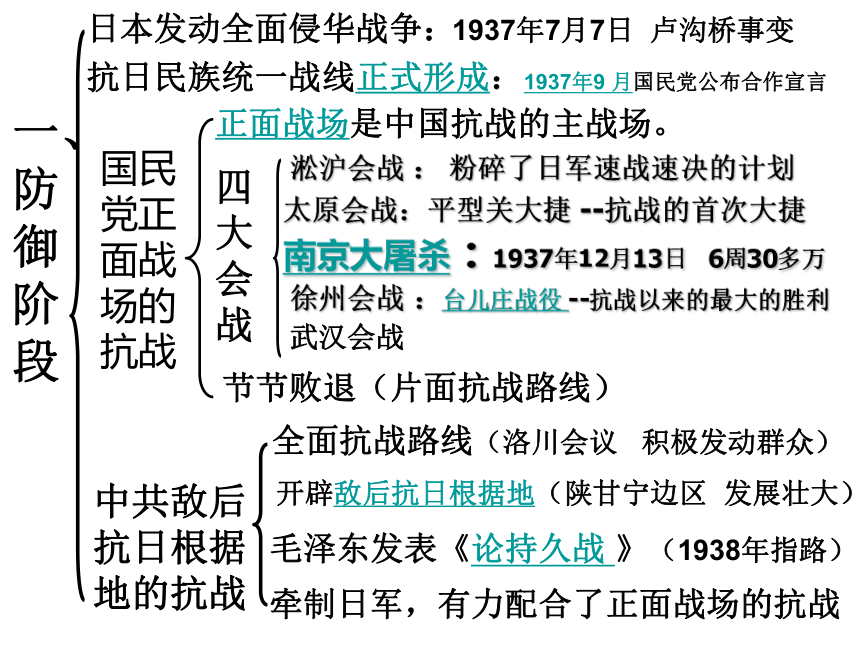

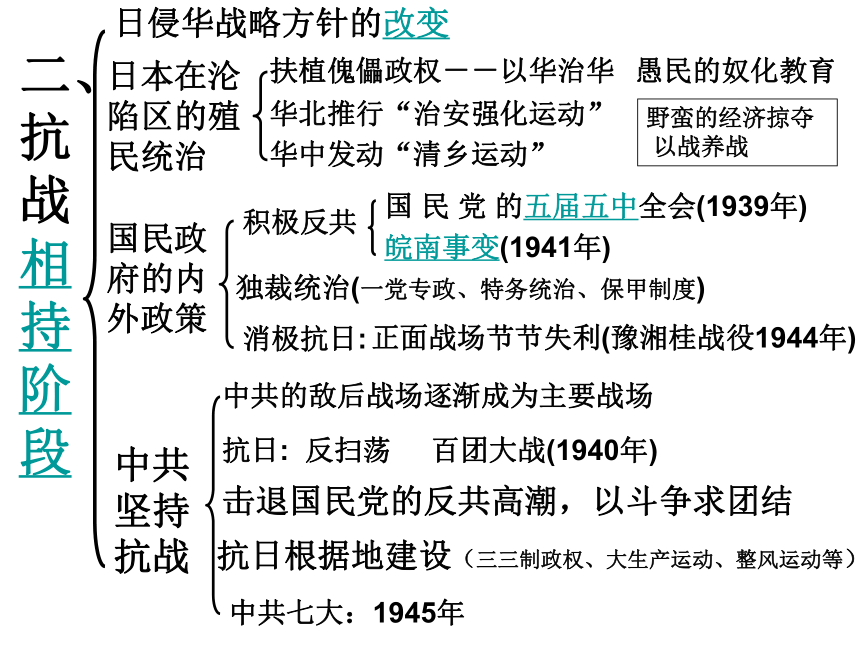

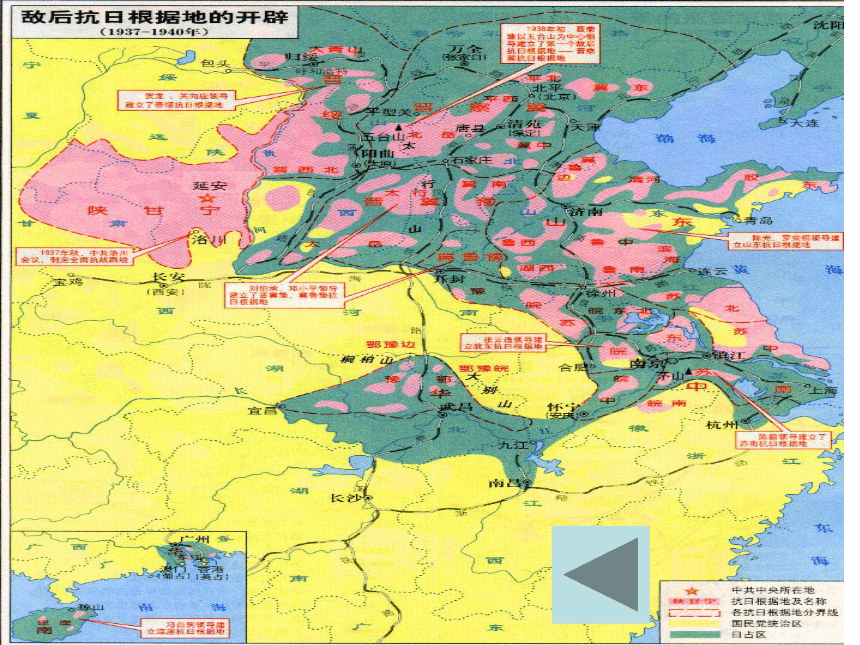

路线片面抗战路线(单纯依靠政府和军队)全面抗战路线(全民族)一条战线: 抗日民族统一战线一、防御阶段日本发动全面侵华战争:1937年7月7日 卢沟桥事变抗日民族统一战线正式形成:1937年9 月国民党公布合作宣言国民党正面战场的抗战节节败退(片面抗战路线)四大会战淞沪会战 : 粉碎了日军速战速决的计划太原会战:平型关大捷 --抗战的首次大捷 南京大屠杀:1937年12月13日 6周30多万徐州会战 :台儿庄战役 --抗战以来的最大的胜利正面战场是中国抗战的主战场。中共敌后抗日根据地的抗战 全面抗战路线(洛川会议 积极发动群众)开辟敌后抗日根据地(陕甘宁边区 发展壮大)毛泽东发表《论持久战 》(1938年指路)牵制日军,有力配合了正面战场的抗战武汉会战二、抗战相持阶段日本在沦陷区的殖民统治日侵华战略方针的改变扶植傀儡政权--以华治华华北推行“治安强化运动”华中发动“清乡运动”野蛮的经济掠夺

以战养战愚民的奴化教育国民政府的内外政策国 民 党 的五届五中全会(1939年)皖南事变(1941年)正面战场节节失利(豫湘桂战役1944年)消极抗日:积极反共中共坚持

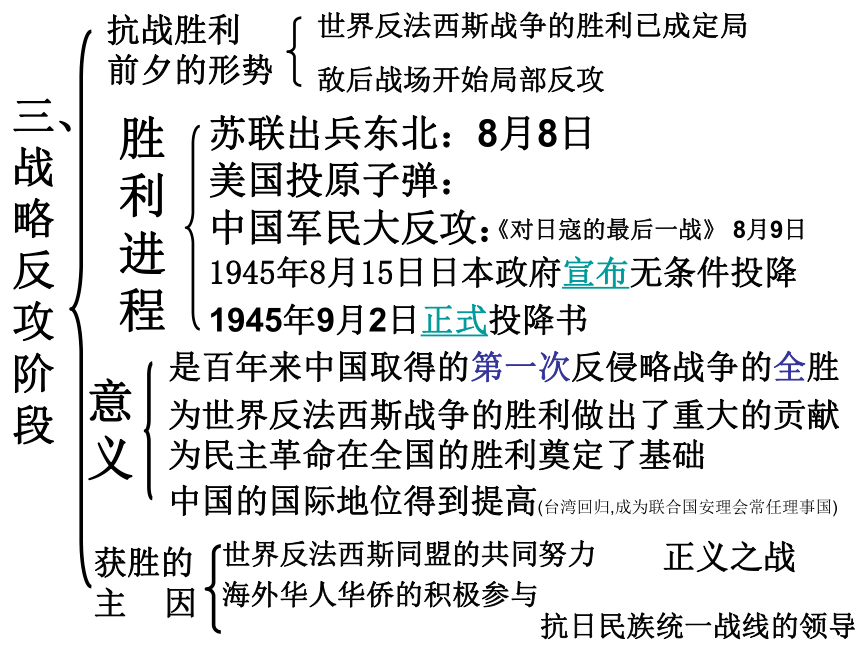

抗战击退国民党的反共高潮,以斗争求团结独裁统治(一党专政、特务统治、保甲制度)中共的敌后战场逐渐成为主要战场抗日根据地建设(三三制政权、大生产运动、整风运动等)中共七大:1945年抗日: 反扫荡 百团大战(1940年)三、战略反攻阶段抗战胜利

前夕的形势世界反法西斯战争的胜利已成定局敌后战场开始局部反攻胜利

进程苏联出兵东北:8月8日 美国投原子弹:中国军民大反攻:《对日寇的最后一战》 8月9日1945年8月15日日本政府宣布无条件投降意义是百年来中国取得的第一次反侵略战争的全胜为世界反法西斯战争的胜利做出了重大的贡献 为民主革命在全国的胜利奠定了基础中国的国际地位得到提高(台湾回归,成为联合国安理会常任理事国)1945年9月2日正式投降书获胜的

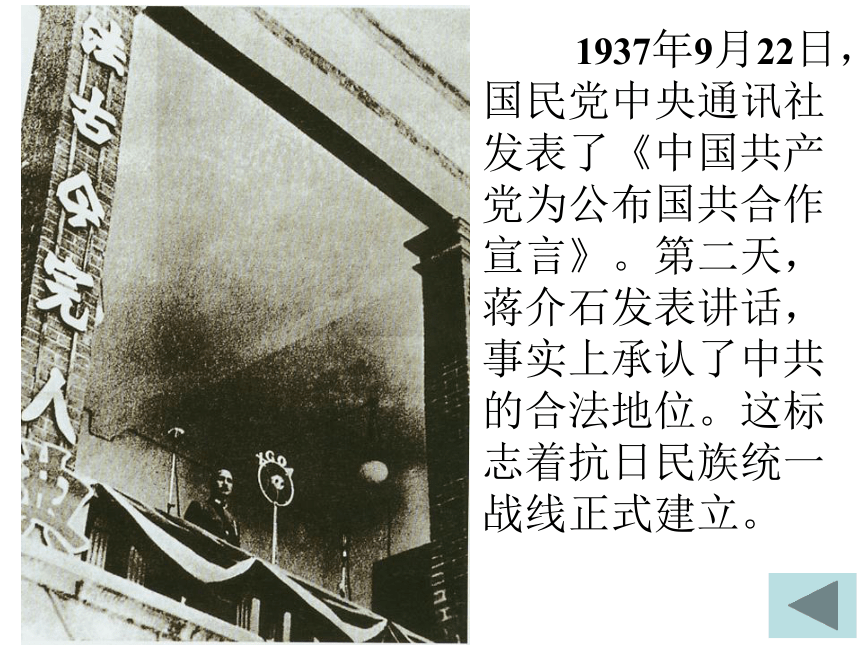

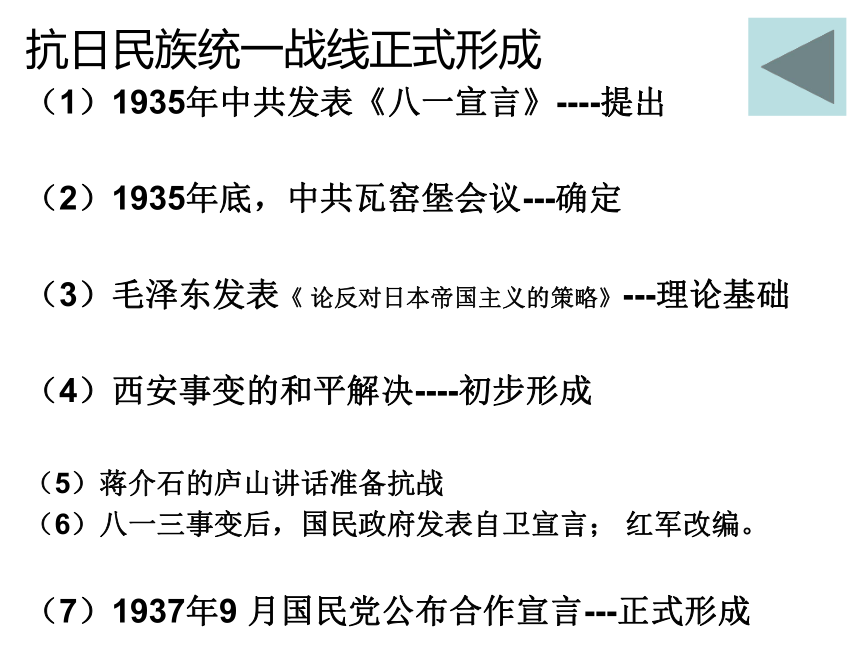

主 因正义之战抗日民族统一战线的领导世界反法西斯同盟的共同努力海外华人华侨的积极参与 1937年9月22日,国民党中央通讯社发表了《中国共产党为公布国共合作宣言》。第二天,蒋介石发表讲话,事实上承认了中共的合法地位。这标志着抗日民族统一战线正式建立。抗日民族统一战线正式形成

(1)1935年中共发表《八一宣言》----提出

(2)1935年底,中共瓦窑堡会议---确定

(3)毛泽东发表《 论反对日本帝国主义的策略》---理论基础

(4)西安事变的和平解决----初步形成

(5)蒋介石的庐山讲话准备抗战

(6)八一三事变后,国民政府发表自卫宣言; 红军改编。

(7)1937年9 月国民党公布合作宣言---正式形成被日军在南京屠杀

的中国军民日军活埋中国军民竟将活人当枪靶! 上面两幅照片是日

军在南京集体屠杀中国

人民的现场。

右图是两个日本军

人在进行杀人比赛的报道。台儿庄激战中的中国军队坚守台儿庄城寨

的中国士兵中国军队在台儿庄战役

中缴获的日军坦克国民党正面战场意义:为全国人民指出了 抗日战争的正确道路毛泽东发表《论持久战》背景:抗战初期国民党内流行“亡国论”、“速胜论”主要

内容分析中国抗战的基本特点:

中国既不能速胜,也不会亡国;是持久战,

最后胜利是属于中国的。分析中日双方的基本特点 抗日战争进入战略相持阶段

1、时间和标志:1938年 日军占领广州、武汉后

2、 原因:

①、迫于战线太长,兵力、财力、物力的不足;抗日根据地的严重威胁。日军基本上停止大规模的进攻

②、正面战场败退,根据地威胁着敌后方,但人民抗日力量尚未达到战胜日军的程度。中国也未能打败侵略者

3、影响:日本被迫改变侵华方针。 日侵华战略方针的改变

1、 方 针:

集中主要兵力进攻共产党领导的抗日根据地;

对国民政府以政治诱降为主,军事打击为辅。

2、特点:灭亡中国的基本方针没有改变

3、影响:汪精卫集团公开叛国投敌,成立南京伪国民政府;蒋介石集团动摇,政策重心由抗日转向反共;抗日根据地面临重重困难。

2.影响: 蒋介石在国民党五届五

中全会上讲话。“八一三”淞沪抗战中

蒋介石在前线视察 1939年1月召开的国民党五届五中全会上确立

了“溶共、防共、限共、反共”的方针,标志着国

民党的政策重心开始由抗日趋向反共,嗣后,国

民党顽固派先后掀起三次反共高潮,制造了皖南

事变;由于中国共产党坚持“人不犯我,我不犯

人,人若犯我,我必犯人”“在斗争中求团结”“有

理有利有节”的方针,多次击退国民党的反共高

潮。同时又以抗战大局为重,坚决维护抗日民族

统一战线,为抗日战争的胜利提供了保证。 皖南事变 1941年1

月4日,新四

军军部及其

所属的一支

九千余人的

部队,奉命

北上抗日,

到达皖南泾县茂林一带时,突遭国民党军队八万

余人的包围袭击。除突围两千多人外,其余均牺

牲或被俘,蒋介石随即宣布取消新四军番号。这

一事件史称“皖南事变”。 中国陆军总司令何应钦接受侵华日军总参谋长小林浅三郎递交投降书日本天皇颁布投降诏书中国代表徐永昌将军

代表中国政府签字。 1945年9月2日,

在日本东京湾美国

密苏里号军舰上的

日本签降仪式 1945年

8月15日, 日

本天皇裕仁

宣布无条件

投降。 日本发动的是侵略战争,必然失败;中共始终维护抗日民族统一战线,为抗战的胜利提供了保证;中国军民不怕牺牲,奋勇抗击日军;世界反法西斯力量的支援与配合。

抗日战争是百年来中国取得的第一次反侵略

战争的胜利,极大地振奋了民族爱国主义的热

忱;中国收回了台湾,提高了国际地位,成为联

合国安理会常任理事国;中国战场是反法西斯战争的主要战场之一,为世界反法西斯战争的胜利做出了重大的贡献。 抗日战争胜利的原因和历史意义

(1937---1945年)抗日战争时期时间:1937.7-1945.9三个

阶段战略防御阶段(1937.7--1938.10)战略相持阶段(1938.10—1945.8)战略反攻阶段(1945.8—1945.9)两个

战场国民党正面战场中共敌后战场两条

路线片面抗战路线(单纯依靠政府和军队)全面抗战路线(全民族)一条战线: 抗日民族统一战线一、防御阶段日本发动全面侵华战争:1937年7月7日 卢沟桥事变抗日民族统一战线正式形成:1937年9 月国民党公布合作宣言国民党正面战场的抗战节节败退(片面抗战路线)四大会战淞沪会战 : 粉碎了日军速战速决的计划太原会战:平型关大捷 --抗战的首次大捷 南京大屠杀:1937年12月13日 6周30多万徐州会战 :台儿庄战役 --抗战以来的最大的胜利正面战场是中国抗战的主战场。中共敌后抗日根据地的抗战 全面抗战路线(洛川会议 积极发动群众)开辟敌后抗日根据地(陕甘宁边区 发展壮大)毛泽东发表《论持久战 》(1938年指路)牵制日军,有力配合了正面战场的抗战武汉会战二、抗战相持阶段日本在沦陷区的殖民统治日侵华战略方针的改变扶植傀儡政权--以华治华华北推行“治安强化运动”华中发动“清乡运动”野蛮的经济掠夺

以战养战愚民的奴化教育国民政府的内外政策国 民 党 的五届五中全会(1939年)皖南事变(1941年)正面战场节节失利(豫湘桂战役1944年)消极抗日:积极反共中共坚持

抗战击退国民党的反共高潮,以斗争求团结独裁统治(一党专政、特务统治、保甲制度)中共的敌后战场逐渐成为主要战场抗日根据地建设(三三制政权、大生产运动、整风运动等)中共七大:1945年抗日: 反扫荡 百团大战(1940年)三、战略反攻阶段抗战胜利

前夕的形势世界反法西斯战争的胜利已成定局敌后战场开始局部反攻胜利

进程苏联出兵东北:8月8日 美国投原子弹:中国军民大反攻:《对日寇的最后一战》 8月9日1945年8月15日日本政府宣布无条件投降意义是百年来中国取得的第一次反侵略战争的全胜为世界反法西斯战争的胜利做出了重大的贡献 为民主革命在全国的胜利奠定了基础中国的国际地位得到提高(台湾回归,成为联合国安理会常任理事国)1945年9月2日正式投降书获胜的

主 因正义之战抗日民族统一战线的领导世界反法西斯同盟的共同努力海外华人华侨的积极参与 1937年9月22日,国民党中央通讯社发表了《中国共产党为公布国共合作宣言》。第二天,蒋介石发表讲话,事实上承认了中共的合法地位。这标志着抗日民族统一战线正式建立。抗日民族统一战线正式形成

(1)1935年中共发表《八一宣言》----提出

(2)1935年底,中共瓦窑堡会议---确定

(3)毛泽东发表《 论反对日本帝国主义的策略》---理论基础

(4)西安事变的和平解决----初步形成

(5)蒋介石的庐山讲话准备抗战

(6)八一三事变后,国民政府发表自卫宣言; 红军改编。

(7)1937年9 月国民党公布合作宣言---正式形成被日军在南京屠杀

的中国军民日军活埋中国军民竟将活人当枪靶! 上面两幅照片是日

军在南京集体屠杀中国

人民的现场。

右图是两个日本军

人在进行杀人比赛的报道。台儿庄激战中的中国军队坚守台儿庄城寨

的中国士兵中国军队在台儿庄战役

中缴获的日军坦克国民党正面战场意义:为全国人民指出了 抗日战争的正确道路毛泽东发表《论持久战》背景:抗战初期国民党内流行“亡国论”、“速胜论”主要

内容分析中国抗战的基本特点:

中国既不能速胜,也不会亡国;是持久战,

最后胜利是属于中国的。分析中日双方的基本特点 抗日战争进入战略相持阶段

1、时间和标志:1938年 日军占领广州、武汉后

2、 原因:

①、迫于战线太长,兵力、财力、物力的不足;抗日根据地的严重威胁。日军基本上停止大规模的进攻

②、正面战场败退,根据地威胁着敌后方,但人民抗日力量尚未达到战胜日军的程度。中国也未能打败侵略者

3、影响:日本被迫改变侵华方针。 日侵华战略方针的改变

1、 方 针:

集中主要兵力进攻共产党领导的抗日根据地;

对国民政府以政治诱降为主,军事打击为辅。

2、特点:灭亡中国的基本方针没有改变

3、影响:汪精卫集团公开叛国投敌,成立南京伪国民政府;蒋介石集团动摇,政策重心由抗日转向反共;抗日根据地面临重重困难。

2.影响: 蒋介石在国民党五届五

中全会上讲话。“八一三”淞沪抗战中

蒋介石在前线视察 1939年1月召开的国民党五届五中全会上确立

了“溶共、防共、限共、反共”的方针,标志着国

民党的政策重心开始由抗日趋向反共,嗣后,国

民党顽固派先后掀起三次反共高潮,制造了皖南

事变;由于中国共产党坚持“人不犯我,我不犯

人,人若犯我,我必犯人”“在斗争中求团结”“有

理有利有节”的方针,多次击退国民党的反共高

潮。同时又以抗战大局为重,坚决维护抗日民族

统一战线,为抗日战争的胜利提供了保证。 皖南事变 1941年1

月4日,新四

军军部及其

所属的一支

九千余人的

部队,奉命

北上抗日,

到达皖南泾县茂林一带时,突遭国民党军队八万

余人的包围袭击。除突围两千多人外,其余均牺

牲或被俘,蒋介石随即宣布取消新四军番号。这

一事件史称“皖南事变”。 中国陆军总司令何应钦接受侵华日军总参谋长小林浅三郎递交投降书日本天皇颁布投降诏书中国代表徐永昌将军

代表中国政府签字。 1945年9月2日,

在日本东京湾美国

密苏里号军舰上的

日本签降仪式 1945年

8月15日, 日

本天皇裕仁

宣布无条件

投降。 日本发动的是侵略战争,必然失败;中共始终维护抗日民族统一战线,为抗战的胜利提供了保证;中国军民不怕牺牲,奋勇抗击日军;世界反法西斯力量的支援与配合。

抗日战争是百年来中国取得的第一次反侵略

战争的胜利,极大地振奋了民族爱国主义的热

忱;中国收回了台湾,提高了国际地位,成为联

合国安理会常任理事国;中国战场是反法西斯战争的主要战场之一,为世界反法西斯战争的胜利做出了重大的贡献。 抗日战争胜利的原因和历史意义

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局