第8课 辛亥革命[上学期]

文档属性

| 名称 | 第8课 辛亥革命[上学期] |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 24.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2006-10-24 14:35:00 | ||

图片预览

文档简介

第8课 辛亥革命

●教学目标

知识目标:1.掌握兴中会、同盟会的建立。2.正确理解三民主义的口号。

3.掌握武昌起义。4.掌握袁世凯篡夺革命胜利果实。

能力目标:1.通过看图培养学生的观察能力和想像能力。2.通过对三民主义的分析、培养学生分析历史问题的能力。3.通过探究活动,培养学生独立思考和学会搜集资料并能从有关资料中提取信息的能力。

德育目标:1.通过本课学习,使学生认识到辛亥革命是中国近代史上一次伟大的反帝反封建的资产阶级民主革命,武昌起义的枪声,是辛亥革命志士不屈不挠斗争精神的张扬,从而激发学生的爱国主义情感和不断进取意识。2.通过本课学习,使学生认识到辛亥革命和戊戌变法一样,是帝国主义瓜分中国的情况下,中国人民救亡图存的一次爱国运动,它也是把发展资本主义与救亡图存紧密结合的一个典范。

●教学重点:1.中国同盟会的建立。2.辛亥革命的历史意义。

●教学难点:辛亥革命的历史意义。

●课时安排;一课时

●教学过程

[导入语]

同学们,我们来看一下课本导入框中的内容:一百多年前,在广东香山翠亨村的一棵大树下,一位老人正在给一群孩子讲太平军的故事。故事刚讲完,就有一个孩子站起来,攥紧拳头,称赞太平军首领洪秀全是反清大英雄,并发誓要做“洪秀全第二”。这个孩子就是童年的孙中山。他后来学医,通过实践,认识到“医术救人,所济有限”。而“医国”比“医人”更重要。他决心寻求救国的道路。那么,孙中山寻求的救国的道路是什么?我们应该如何看待孙中山寻求的救国道路,这是我们这一节课要学习的内容。

[板书]第8课 辛亥革命

一、孙中山创建革命党

[教师讲述]孙中山,生于1866年11月12日,卒于1925年3月12日。广东香山(今中山)翠亨村人。他的父亲孙达成,年轻时在澳门当鞋匠,后归家务农。哥哥孙眉,1871年到檀香山作雇工,后经营畜牧业,逐渐发展成为一个华侨资本家。

孙中山六岁起在家参加农业劳动,十岁进私塾读书。少年时非常向往太平天国洪、杨革命。1878年,随母亲到檀香山,住在哥哥家里,先后进英、美教会办的奥兰尼学校及奥阿厚书院读书,受西方资本主义教育。1883年返回家乡,目睹清吏腐败,深感不满,常加批评。因毁村庙偶像,为豪绅地主所不容,于同年冬往香港。1884年到1885年间,先入拔萃书室、后转移多利书院读书。

中法战争后,他打算“以学堂为鼓吹之地,借医术为入世之媒”,于1886年入广州博济医院附属南华医学校学医。后又转到香港西医书院,在此期间,先后结识了陆皓东、陈少白、杨鹤龄等人,志趣相投,经常聚谈,倡言革命,被人称为“四大寇”。

1892年,孙中山毕业,以行医为掩护,联络青年和会党分子,开始了挽救民族危亡的政治活动。此时,孙中山还受改良主义思潮的影响,1894年,约陆皓东到天津,投书给号称“识时务”的北洋大臣李鸿章,提出了“人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流”的变法自强主张。李鸿章对他的投书没有理睬。这使孙中山觉悟到上书言事的“和平之法,无可复施”,只有用革命手段,推翻腐朽的清政府,才能救中国。孙中山开始用革命手段推翻清政府所作的第一个努力就是创建兴中会。

[板书]②兴中会的创建

[教师引导]同学们请看一下课本上的插图,从“兴中会会员在檀香山秘密宣誓的地方”中体会当时的情景。然后掌握下列要素:时间、地点、革命纲领等。

[学生看图]……

[教师强调]兴中会成立的时间是1894年,这一年,是甲午战争爆发的一年,同时也是李鸿章拒绝孙中山上书的一年。孙中山上书的失败,使他认识到必须用革命的手段推翻清政府。甲午战争中,清政府连遭失败,孙中山更感到国家民族危机的严重,便决定赴檀香山联络华侨,宣传革命。11月,兴中会在檀香山成立。下面我们看一段材料。

[投影显示]

“方今强邻环列,虎视鹰瞵,久垂涎我中华五金之富,物产之饶,蚕食鲸吞,已效尤于踵接;瓜分豆剖,实堪虑于目前。有心人不禁大声疾呼,亟拯斯民于水火,切扶大厦之将倾。”“是会之设,专为振兴中华、维持国体起见。……联络中外华人,创建是会,以申民志而扶国宗。”“驱除鞑虏,恢复中华。创立合众政府。”

[教师讲解]同学们,从上述材料中,我们可以看出,在兴中会成立之初,就把“驱除鞑虏,恢复中华,创立合众政府”作为奋斗目标提了出来,这表明,兴中会一开始就是以一个旨在武装推翻清政府,建立资产阶级民主共和国的团体出现的。因此,同盟会是中国第一个资产阶级革命团体。

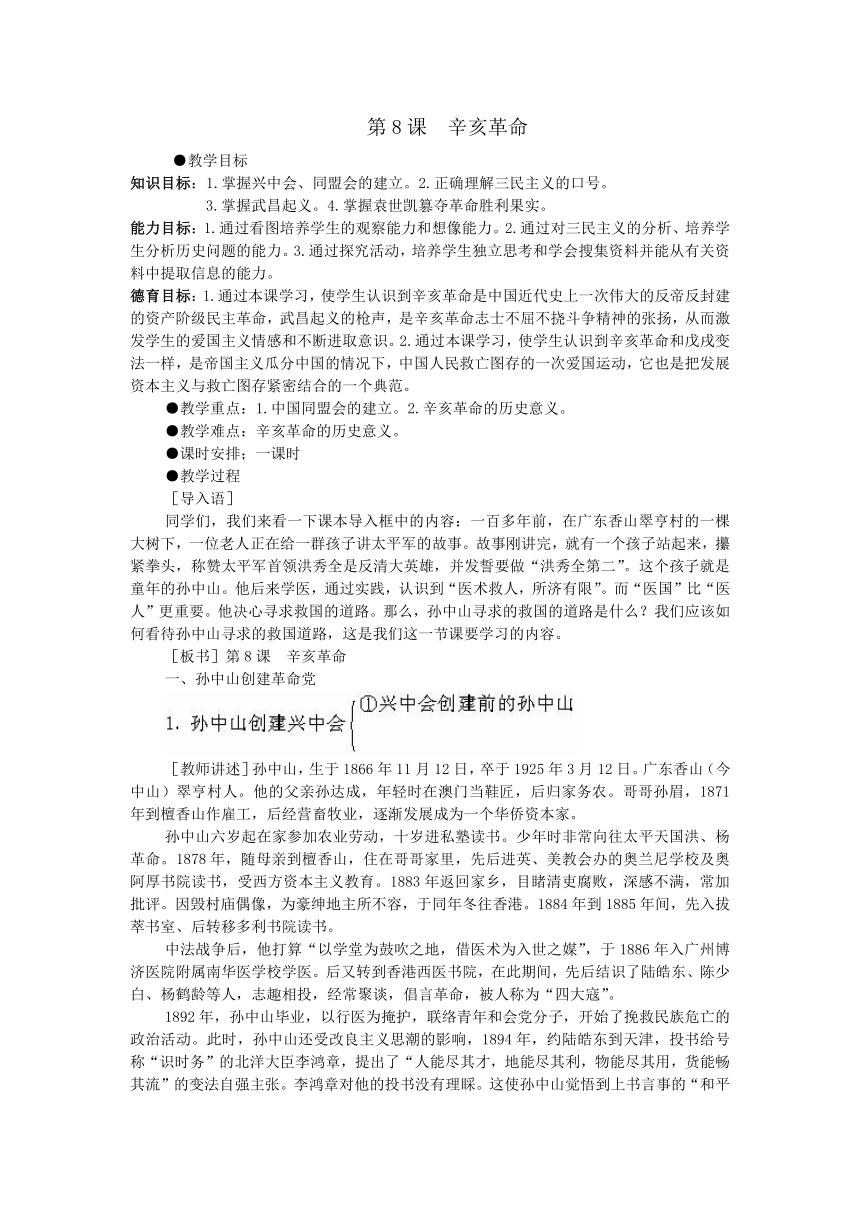

[教师引导]同学们,继兴中会的成立,从1894年到1905年,国内出现了许多革命团体,请同学们看下列表格。

[投影显示]

同盟会成立之前主要资产阶级革命团体

成立时间 名称 主要成员 领导人

1894年 兴中会 华侨和会党 孙中山

1904年 华兴会 留学生和学者 黄兴、宋教仁

1904年 光复会 留学生和学者 蔡元培

同学们,随着资产阶级革命团体的相继建立,资产阶级革命派逐渐形成。这一时期,资产阶级革命思想也在传播,随着革命思想的传播和革命团体的建立,革命运动蓬勃发展,这为建立一个统一的资产阶级革命政党作了准备。各革命团体分散的起义先后失败,也使资产阶级革命派认识到,建立一个全国性的革命政党已经十分必要和迫切了。1905年夏,孙中山到达日本东京,先后同黄兴、宋教仁、陈天华等会晤,商议筹建一个统一的革命政党问题。孙中山强调,革命必须有统一的组织和领导。他指出:“此一省欲起事,彼一省亦欲起事,不相联络,各自号召,终必成秦末二十余国之争。”“故现今之主义,总以互相联络为要。”到8月份,中国第一个资产阶级革命政党——中国同盟会就成立了。下面我们看具体内容。

[板书]2.中国同盟会的成立

[教师引导]请同学们看课本上关于中国同盟会成立的内容。看后,根据老师的引导提问,掌握其中的基本要素。

[学生看书]……

[教师提问]中国同盟会成立的时间、地点和领导人各是什么?

[学生回答]同盟会成立于1905年,地点是日本东京。成立大会上,孙中山被选为总理。

[教师提问]同盟会通过的纲领是什么?

[学生回答]推翻清朝统治,废除君主专制。建立民主共和国,改革土地制度。

[教师引导]同盟会成立的意义是什么?请同学们不要看课本的表述,而通过大家讨论,自己把结论得出来最好。

[学生讨论]……

[学生回答]

[教师引导]那请同学们回答,在同盟会成立的背景中,哪些是必然的?哪些是可能的?

[学生回答]

[教师引导]现在我们来看课本上关于同盟会革命纲领的材料:它是“驱除鞑虏,恢复中华,建立民国,平均地权”。请同学们和刚才在课文中看到的作一个对比,把它们一一对应起来。

[学生回答]

[教师小结]这就是我们讲到的第一个问题。

[板书]①中国同盟会的成立:1905年,东京

[教师过渡]关于中国同盟会的革命纲领,孙中山先生对此有一个明确的阐发,那么,孙中山先生是如何阐发的呢?下面我们来看具体内容。

[板书]②三民主义

[教师引导]我们一起来看一下关于三民主义的这段表述:“中国同盟会创办了机关刊物《民报》。孙中山先生在《民报》发刊词中,把同盟会的革命纲领阐发为‘民族’‘民权’‘民生’三大主义,合称‘三民主义’。三民主义是孙中山领导辛亥革命的指导思想。”下面,请同学们根据小字内容的解析,正确理解三民主义的概念。

[学生看书]……

[教师提问]请大家回答,“民族”“民权”“民生”三大主义如何和十六字纲领对应。

[学生回答]

[板书]民族:驱除鞑虏、恢复中华

民权:建立民国

民生:平均地权

[教师引导]请大家说出自已对三民主义的理解。

[学生回答]民族主义,就是推翻清朝的统治,解除民族压迫。民权主义,就是推翻君主专制政体,建立民国政府;国民一律平等,总统和议员由国民选举产生。民生主义,就是通过改革土地制度,解脱劳动者的贫困,做到家给人足。

[教师讲解]“驱除鞑虏,恢复中华”,即孙中山的民族主义思想。就是用革命手段推翻满洲贵族的专制统治,变半殖民地的中国为独立的中国。清政府已成为帝国主义统治中国的工具,“故欲免瓜分,非先倒满清政府,则无挽救之法也。”这里特别强调的是,民族主义决不是反对整个满族,而是反对满族统治者,正如孙中山先生所说:“民族主义并不是恨满洲人,是恨害汉人的满洲人,假如我们实行革命的时候,那满洲人不来阻害我们,决无寻仇之理。”

“建立民国”即孙中山的民权主义思想。就是推翻封建专制制度,建立资产阶级共和国。“凡为国民皆平等以有参政权。大总统由国民选举。议会以国民公举之议员构成之,制定中华民国宪法,人人共守。敢有帝制自为者,天下共击之!”民权主义是孙中山三民主义思想的核心,从理论上解决了当时革命派迫切需要解决的问题,即夺取政权与建立政权的问题。

“平均地权”即孙中山的民生主义思想。通过解决土地问题达到两个目的:一是消除国民经济生活中贫富悬殊和贫富尖锐对立的社会现象;二是消灭封建土地制度,为发展资本主义开辟道路。平均地权“不是夺富人之田为己有,”而是国家统一核定地价。“其现在之地价,仍属原主。所有革命后社会改良进步之增价,则归于国家,为国民所共享。”孙中山解析说:“比方地主有地价值一千元,可定价为一千或多至二千,就算那地将来因交通发达,价涨至一万,地主应得两千,已属有益无损,赢利八千当归国家,这于国计民生,皆大有益。少数富人把持垄断的弊窦自然永绝,这是简便易行之法。”民生主义反映了孙中山对劳动人民的同情,具有一定的进步意义。

三民主义是中国近代史上第一个比较完整的资产阶级革命纲领。列宁曾经高度评价说:“孙中山纲领的每一行都渗透了战斗的、真诚的民主主义。它充分认识到‘种族’革命的不足,丝毫没有对政治表示冷淡,甚至丝毫没有忽视政治自由或容许中国专制制度与中国‘社会改革’,中国立宪改革等等并存的思想。这是带有建立共和国制度要求的完整的民主主义。它直接提出群众生活状况及群众斗争问题,热烈地同情被剥削劳动者,相信他们是正义的和有力量的。”由于阶级和历史的局限,三民主义也存在自身的一些弱点,主要是未正面提出反对帝国主义侵略的主张,没有提出正确解决土地问题的办法,等等。这些都表现了资产阶级革命派的软弱性,因此它不可能领导中国的民主革命走向胜利。三民主义是旧时期的产物,反映了当时的历史特点。因此又称为旧三民主义。

[教师过渡]同学们,同盟会成立后,孙中山和他的战友在许多地方发动了多次武装起义,但这些起义都失败了,直到1911年的武昌起义取得成功。下面,我们就来看本课的第二个问题——武昌起义。

[板书]二、武昌起义

1.武昌起义前革命党人发动的一系列起义

[教师讲述]资产阶级革命派把武装推翻清王朝,建立资产阶级共和国作为奋斗目标,在同盟会成立以后,发动了一系列武装起义,沉重地打击了清王朝的统治。1906年12月,同盟会员刘道一等联合萍乡、浏阳、醴陵的会党,发动了萍浏醴起义。这是在同盟会影响爆发的第一次大规模的武装起义。不久各地武装起义迅速掀起高潮。著名的还有秋瑾、徐锡麟领导的浙皖起义,孙中山、黄兴领导的广州黄花岗起义和镇南关起义等。

在上述的各次起义中,黄花岗起义影响最大。其过程是这样的:1910年,孙中山约集黄兴、赵声等在槟榔屿开会,决定集中同盟会的精干力量,在广州发动大规模起义。1911年4月,黄兴在广州率起义军猛攻总督衙门。两广总督张鸣岐闻风潜逃。起义军与清军发生激烈巷战,因寡不敌众而失败。后来,收敛烈士遗骸,被合葬在广州郊外黄花岗,史称“黄花岗七十二烈士”。因此,这次起义也被称作“黄花岗起义”。

关于黄花岗起义的意义,孙中山后来总结说:“事虽不成,而黄花岗七十二烈士轰轰烈烈之概,已震动全球,而国内革命之时势,实以之造成矣。”黄花岗起义以后,清朝的统治基础更加动摇,革命党人的勇敢精神和视死如归的英雄气概,鼓舞了全国人民的革命斗志,加速了革命发展的进程。

下面我们看一组投影。

同学们,我们讲这些的目的是让大家明白,武昌起义的成功是在前面多次起义失败的教训上和前面多次起义精神的鼓舞下取得的,如果没有前面的努力,也就没有最终的成功。

[教师过渡]1911年10月10日,武昌起义爆发,很短时间内,武汉三镇光复。不到一个月,各省纷纷独立,清朝的统治土崩瓦解。下面,我们看详细内容。

[板书]2.武昌起义和各省独立。

[教师引导]请同学们看课本武昌起义部分,对事情的经过先有一个大致的了解。

[学生看书]……

[教师提问]请同学们根据课本内容把武昌起义经过叙述一次。

[学生叙述]1911年10月10日,革命党人在湖北武昌发动起义。起义军迅速占领楚望台军械库,夺取枪支弹药。随后,起义军汇集起来,猛攻湖广总督衙门。经过一夜激战,第二天清晨,起义军完全占领武昌城。接着,起义军又攻占了汉口和汉阳。

[教师引导]武昌起义成功后,全国各地的形势怎样?

[学生回答]武汉三镇取得胜利以后,仅一个多月的时间,全国就有十几个省宣布脱离清政府独立。清朝的统治已没有办法维持下去。

[教师讲述]同学们看“武昌起义形势图”。

从图中可以看出,当时宣布独立的省份有陕西、四川、云南、贵州、广西、广东、福建、江西、湖南、湖北、浙江、安徽、江苏、山东、山西、上海。下面我们再看一个表格。

[投影显示]武昌起义后全国独立的省份

武昌起义后,各省纷纷响应和席卷全国的群众的自发斗争,两者汇合在一起,成为资产阶级民主革命的巨大洪流。在这个洪流中,清朝的统治土崩瓦解。

[教师过渡]请同学们看课本上的插图“孙中山在总统府门前接受卫兵的致敬”。那么,孙中山是如何当上总统的?中华民国又是怎样成立的?结果怎样?这是我们将要接触到的内容。

[板书]3.中华民国的成立和袁世凯篡夺辛亥革命胜利果实

[教师引导]请同学们看中华民国成立的内容。看后请复述。

[学生看书]……

[学生复述]1911年12月,宣布独立的各省代表在南京开会,选举孙中山为中华民国临时政府大总统。第二年即1912年元旦,孙中山在南京宣誓就职,宣告中华民国正式成立。

[教师引导]请同学们看课本最后一段内容,了解辛亥革命的历史意义和结果。

[学生看书]……

[教师提问]辛亥革命有什么历史意义?

[学生回答]辛亥革命推翻了清朝统治,结束了我国两千多年的封建帝制,使民主共和观念深入人心。

[教师引导]请同学们回忆我们过去所学过的内容,看能不能对辛亥革命的意义予以解析。

[学生回答]清朝是1644年建立在全国的统治的,到1911年,大致有260多年,辛亥革命的成功,推翻清朝的统治。秦始皇在公元前221年建立秦朝,帝制开始,一直到1911年,这是二千多年,而且1912年开始了中华民国,帝制被废除。通过资产阶级革命派的宣传和辛亥革命成功后人民获得了一些民主权利,民主共和观念深入人心。

[教师补充]这之后,我们还要学习到袁世凯称帝和溥仪复辟,但不久即失败,这说明复辟帝制是逆历史潮流而动,不得人心,反过来也证明了资产阶级民主共和观念深入人心。

[教师引导]但是,辛亥革命的胜利果实最后被北洋军阀首领袁世凯窃取。袁世凯建立起了北洋军阀的统治。请同学们根据课本小字内容和自己的知识储备,讲一讲袁世凯篡夺革命果实的故事。

[学生讲述]袁世凯是清朝后期一个实力派人物,先出卖维新志士获得慈禧太后赏识,后又镇压义和团运动,1905年后在天津小站练兵。1908年11月,光绪、西太后相继死去,宣统帝继位。摄政王载沣监国。载沣本想杀袁,但惧于袁的权势,未敢下手。载沣为把袁世凯的权力夺回到自己手中,于次年1月2日发下上谕,硬说他有“足疾”,勒令回河南彰德“养病”。袁世凯虽被罢官,但通过他的旧部下,继续操纵分布于华北的北洋军,依然为中外反动派所重视。

1911年10月武昌起义爆发,清廷一片混乱。陆军大臣荫昌率北洋军赴武汉作战,但北洋军不听调遣。清政府于14日只得任命袁世凯为湖广总督,使其统领北洋军镇压革命。袁世凯见清朝土崩瓦解之势已成,即一面推说“足疾”未痊,一面暗中通过时任协理大臣的徐世昌向清廷提出条件,要求取得军政大权。这时,帝国主义分子也极力制造“非袁不能收拾大局”的空气,不断敦促清廷起用他以绞杀革命。因此,清廷被迫于27日召荫昌回京,任命袁为钦差大臣,指挥水陆各军。11月1日又任命他为内阁总理大臣,袁世凯见清廷屈服,立即由彰德抵湖北孝感前线,督促冯国璋第一军从革命军中夺回汉口;然后带卫队抵京,16日组成责任内阁,取得了清廷统治下的全部权力。

袁世凯感到只用武力,无法扑灭革命。他离开彰德后,曾以实行君主立宪为条件,多次秘密向革命党人进行“和平”试探,没有得逞。但已得到一部分革命党人愿推举他为共和国总统的消息。他北上组阁后,命令北洋军攻占汉阳,给革命党人一个沉重打击,然后下令停止攻击武昌。同时又称英国公使朱尔典出面斡旋,这样一打一拉,迫使革命党人接受停战议和的建议。12月,他派唐绍仪为代表到上海和革命党人谈判,目的是要取得革命党人让他做总统的确实保证,最后成功。当时,革命党人曾坚持以清帝退位和他保证赞成共和为选他当大总统的先决条件。于是,他借用革命声势威吓清廷,并授意段祺瑞联合北洋军将领通电,要求清廷“立定共和政体”。迫使清帝于1912年2月12日宣布退位。2月13日,他向南京临时政府发出“永不使君主政体再行于中国”的保证。15日,南京参议院应孙中山的咨请,选举袁为临时大总统,并请他到南京就职。他口头表示极愿早日南行,但暗中策动“兵变”,并以此为借口,迫使革命党人打消了要他南下的计划。3月10日,他如愿以偿地在北京就职,窃夺了辛亥革命成果,建立起北洋军阀专制统治。

[教师小结]同学们,到现在为止,我们这一节课的内容就学习完了。下面,我们把两个具体的知识点作一个比较,给同学们提供一条思路。

[布置作业]

1.中国第一个资产阶级革命团体成立的时间是(B)

A.1898年 B.1894年 C.1895年 D.1905年

2.中国第一个资产阶级革命政党是(D)

A.强学会 B.保国会 C.华兴会 D.同盟会

3.三民主义的内容是(C) ①民族 ②民权 ③民生 ④民主

A.①②④ B.②③④ C.①②③ D.①③④

4.中华民国成立的时间是(C)

A.1911年10月 B.1911年12月 C.1912年1月 D.1912年12月

●板书设计

第8课 辛亥革命

一、孙中山创建革命党

2.中国同盟会的成立

①中国同盟会的成立:1905年,东京

二、武昌起义

1.武昌起义前革命党人发动的一系列起义

2.武昌起义和各省独立

3.中华民国的成立和袁世凯篡夺辛亥革命胜利果实。

●教学目标

知识目标:1.掌握兴中会、同盟会的建立。2.正确理解三民主义的口号。

3.掌握武昌起义。4.掌握袁世凯篡夺革命胜利果实。

能力目标:1.通过看图培养学生的观察能力和想像能力。2.通过对三民主义的分析、培养学生分析历史问题的能力。3.通过探究活动,培养学生独立思考和学会搜集资料并能从有关资料中提取信息的能力。

德育目标:1.通过本课学习,使学生认识到辛亥革命是中国近代史上一次伟大的反帝反封建的资产阶级民主革命,武昌起义的枪声,是辛亥革命志士不屈不挠斗争精神的张扬,从而激发学生的爱国主义情感和不断进取意识。2.通过本课学习,使学生认识到辛亥革命和戊戌变法一样,是帝国主义瓜分中国的情况下,中国人民救亡图存的一次爱国运动,它也是把发展资本主义与救亡图存紧密结合的一个典范。

●教学重点:1.中国同盟会的建立。2.辛亥革命的历史意义。

●教学难点:辛亥革命的历史意义。

●课时安排;一课时

●教学过程

[导入语]

同学们,我们来看一下课本导入框中的内容:一百多年前,在广东香山翠亨村的一棵大树下,一位老人正在给一群孩子讲太平军的故事。故事刚讲完,就有一个孩子站起来,攥紧拳头,称赞太平军首领洪秀全是反清大英雄,并发誓要做“洪秀全第二”。这个孩子就是童年的孙中山。他后来学医,通过实践,认识到“医术救人,所济有限”。而“医国”比“医人”更重要。他决心寻求救国的道路。那么,孙中山寻求的救国的道路是什么?我们应该如何看待孙中山寻求的救国道路,这是我们这一节课要学习的内容。

[板书]第8课 辛亥革命

一、孙中山创建革命党

[教师讲述]孙中山,生于1866年11月12日,卒于1925年3月12日。广东香山(今中山)翠亨村人。他的父亲孙达成,年轻时在澳门当鞋匠,后归家务农。哥哥孙眉,1871年到檀香山作雇工,后经营畜牧业,逐渐发展成为一个华侨资本家。

孙中山六岁起在家参加农业劳动,十岁进私塾读书。少年时非常向往太平天国洪、杨革命。1878年,随母亲到檀香山,住在哥哥家里,先后进英、美教会办的奥兰尼学校及奥阿厚书院读书,受西方资本主义教育。1883年返回家乡,目睹清吏腐败,深感不满,常加批评。因毁村庙偶像,为豪绅地主所不容,于同年冬往香港。1884年到1885年间,先入拔萃书室、后转移多利书院读书。

中法战争后,他打算“以学堂为鼓吹之地,借医术为入世之媒”,于1886年入广州博济医院附属南华医学校学医。后又转到香港西医书院,在此期间,先后结识了陆皓东、陈少白、杨鹤龄等人,志趣相投,经常聚谈,倡言革命,被人称为“四大寇”。

1892年,孙中山毕业,以行医为掩护,联络青年和会党分子,开始了挽救民族危亡的政治活动。此时,孙中山还受改良主义思潮的影响,1894年,约陆皓东到天津,投书给号称“识时务”的北洋大臣李鸿章,提出了“人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流”的变法自强主张。李鸿章对他的投书没有理睬。这使孙中山觉悟到上书言事的“和平之法,无可复施”,只有用革命手段,推翻腐朽的清政府,才能救中国。孙中山开始用革命手段推翻清政府所作的第一个努力就是创建兴中会。

[板书]②兴中会的创建

[教师引导]同学们请看一下课本上的插图,从“兴中会会员在檀香山秘密宣誓的地方”中体会当时的情景。然后掌握下列要素:时间、地点、革命纲领等。

[学生看图]……

[教师强调]兴中会成立的时间是1894年,这一年,是甲午战争爆发的一年,同时也是李鸿章拒绝孙中山上书的一年。孙中山上书的失败,使他认识到必须用革命的手段推翻清政府。甲午战争中,清政府连遭失败,孙中山更感到国家民族危机的严重,便决定赴檀香山联络华侨,宣传革命。11月,兴中会在檀香山成立。下面我们看一段材料。

[投影显示]

“方今强邻环列,虎视鹰瞵,久垂涎我中华五金之富,物产之饶,蚕食鲸吞,已效尤于踵接;瓜分豆剖,实堪虑于目前。有心人不禁大声疾呼,亟拯斯民于水火,切扶大厦之将倾。”“是会之设,专为振兴中华、维持国体起见。……联络中外华人,创建是会,以申民志而扶国宗。”“驱除鞑虏,恢复中华。创立合众政府。”

[教师讲解]同学们,从上述材料中,我们可以看出,在兴中会成立之初,就把“驱除鞑虏,恢复中华,创立合众政府”作为奋斗目标提了出来,这表明,兴中会一开始就是以一个旨在武装推翻清政府,建立资产阶级民主共和国的团体出现的。因此,同盟会是中国第一个资产阶级革命团体。

[教师引导]同学们,继兴中会的成立,从1894年到1905年,国内出现了许多革命团体,请同学们看下列表格。

[投影显示]

同盟会成立之前主要资产阶级革命团体

成立时间 名称 主要成员 领导人

1894年 兴中会 华侨和会党 孙中山

1904年 华兴会 留学生和学者 黄兴、宋教仁

1904年 光复会 留学生和学者 蔡元培

同学们,随着资产阶级革命团体的相继建立,资产阶级革命派逐渐形成。这一时期,资产阶级革命思想也在传播,随着革命思想的传播和革命团体的建立,革命运动蓬勃发展,这为建立一个统一的资产阶级革命政党作了准备。各革命团体分散的起义先后失败,也使资产阶级革命派认识到,建立一个全国性的革命政党已经十分必要和迫切了。1905年夏,孙中山到达日本东京,先后同黄兴、宋教仁、陈天华等会晤,商议筹建一个统一的革命政党问题。孙中山强调,革命必须有统一的组织和领导。他指出:“此一省欲起事,彼一省亦欲起事,不相联络,各自号召,终必成秦末二十余国之争。”“故现今之主义,总以互相联络为要。”到8月份,中国第一个资产阶级革命政党——中国同盟会就成立了。下面我们看具体内容。

[板书]2.中国同盟会的成立

[教师引导]请同学们看课本上关于中国同盟会成立的内容。看后,根据老师的引导提问,掌握其中的基本要素。

[学生看书]……

[教师提问]中国同盟会成立的时间、地点和领导人各是什么?

[学生回答]同盟会成立于1905年,地点是日本东京。成立大会上,孙中山被选为总理。

[教师提问]同盟会通过的纲领是什么?

[学生回答]推翻清朝统治,废除君主专制。建立民主共和国,改革土地制度。

[教师引导]同盟会成立的意义是什么?请同学们不要看课本的表述,而通过大家讨论,自己把结论得出来最好。

[学生讨论]……

[学生回答]

[教师引导]那请同学们回答,在同盟会成立的背景中,哪些是必然的?哪些是可能的?

[学生回答]

[教师引导]现在我们来看课本上关于同盟会革命纲领的材料:它是“驱除鞑虏,恢复中华,建立民国,平均地权”。请同学们和刚才在课文中看到的作一个对比,把它们一一对应起来。

[学生回答]

[教师小结]这就是我们讲到的第一个问题。

[板书]①中国同盟会的成立:1905年,东京

[教师过渡]关于中国同盟会的革命纲领,孙中山先生对此有一个明确的阐发,那么,孙中山先生是如何阐发的呢?下面我们来看具体内容。

[板书]②三民主义

[教师引导]我们一起来看一下关于三民主义的这段表述:“中国同盟会创办了机关刊物《民报》。孙中山先生在《民报》发刊词中,把同盟会的革命纲领阐发为‘民族’‘民权’‘民生’三大主义,合称‘三民主义’。三民主义是孙中山领导辛亥革命的指导思想。”下面,请同学们根据小字内容的解析,正确理解三民主义的概念。

[学生看书]……

[教师提问]请大家回答,“民族”“民权”“民生”三大主义如何和十六字纲领对应。

[学生回答]

[板书]民族:驱除鞑虏、恢复中华

民权:建立民国

民生:平均地权

[教师引导]请大家说出自已对三民主义的理解。

[学生回答]民族主义,就是推翻清朝的统治,解除民族压迫。民权主义,就是推翻君主专制政体,建立民国政府;国民一律平等,总统和议员由国民选举产生。民生主义,就是通过改革土地制度,解脱劳动者的贫困,做到家给人足。

[教师讲解]“驱除鞑虏,恢复中华”,即孙中山的民族主义思想。就是用革命手段推翻满洲贵族的专制统治,变半殖民地的中国为独立的中国。清政府已成为帝国主义统治中国的工具,“故欲免瓜分,非先倒满清政府,则无挽救之法也。”这里特别强调的是,民族主义决不是反对整个满族,而是反对满族统治者,正如孙中山先生所说:“民族主义并不是恨满洲人,是恨害汉人的满洲人,假如我们实行革命的时候,那满洲人不来阻害我们,决无寻仇之理。”

“建立民国”即孙中山的民权主义思想。就是推翻封建专制制度,建立资产阶级共和国。“凡为国民皆平等以有参政权。大总统由国民选举。议会以国民公举之议员构成之,制定中华民国宪法,人人共守。敢有帝制自为者,天下共击之!”民权主义是孙中山三民主义思想的核心,从理论上解决了当时革命派迫切需要解决的问题,即夺取政权与建立政权的问题。

“平均地权”即孙中山的民生主义思想。通过解决土地问题达到两个目的:一是消除国民经济生活中贫富悬殊和贫富尖锐对立的社会现象;二是消灭封建土地制度,为发展资本主义开辟道路。平均地权“不是夺富人之田为己有,”而是国家统一核定地价。“其现在之地价,仍属原主。所有革命后社会改良进步之增价,则归于国家,为国民所共享。”孙中山解析说:“比方地主有地价值一千元,可定价为一千或多至二千,就算那地将来因交通发达,价涨至一万,地主应得两千,已属有益无损,赢利八千当归国家,这于国计民生,皆大有益。少数富人把持垄断的弊窦自然永绝,这是简便易行之法。”民生主义反映了孙中山对劳动人民的同情,具有一定的进步意义。

三民主义是中国近代史上第一个比较完整的资产阶级革命纲领。列宁曾经高度评价说:“孙中山纲领的每一行都渗透了战斗的、真诚的民主主义。它充分认识到‘种族’革命的不足,丝毫没有对政治表示冷淡,甚至丝毫没有忽视政治自由或容许中国专制制度与中国‘社会改革’,中国立宪改革等等并存的思想。这是带有建立共和国制度要求的完整的民主主义。它直接提出群众生活状况及群众斗争问题,热烈地同情被剥削劳动者,相信他们是正义的和有力量的。”由于阶级和历史的局限,三民主义也存在自身的一些弱点,主要是未正面提出反对帝国主义侵略的主张,没有提出正确解决土地问题的办法,等等。这些都表现了资产阶级革命派的软弱性,因此它不可能领导中国的民主革命走向胜利。三民主义是旧时期的产物,反映了当时的历史特点。因此又称为旧三民主义。

[教师过渡]同学们,同盟会成立后,孙中山和他的战友在许多地方发动了多次武装起义,但这些起义都失败了,直到1911年的武昌起义取得成功。下面,我们就来看本课的第二个问题——武昌起义。

[板书]二、武昌起义

1.武昌起义前革命党人发动的一系列起义

[教师讲述]资产阶级革命派把武装推翻清王朝,建立资产阶级共和国作为奋斗目标,在同盟会成立以后,发动了一系列武装起义,沉重地打击了清王朝的统治。1906年12月,同盟会员刘道一等联合萍乡、浏阳、醴陵的会党,发动了萍浏醴起义。这是在同盟会影响爆发的第一次大规模的武装起义。不久各地武装起义迅速掀起高潮。著名的还有秋瑾、徐锡麟领导的浙皖起义,孙中山、黄兴领导的广州黄花岗起义和镇南关起义等。

在上述的各次起义中,黄花岗起义影响最大。其过程是这样的:1910年,孙中山约集黄兴、赵声等在槟榔屿开会,决定集中同盟会的精干力量,在广州发动大规模起义。1911年4月,黄兴在广州率起义军猛攻总督衙门。两广总督张鸣岐闻风潜逃。起义军与清军发生激烈巷战,因寡不敌众而失败。后来,收敛烈士遗骸,被合葬在广州郊外黄花岗,史称“黄花岗七十二烈士”。因此,这次起义也被称作“黄花岗起义”。

关于黄花岗起义的意义,孙中山后来总结说:“事虽不成,而黄花岗七十二烈士轰轰烈烈之概,已震动全球,而国内革命之时势,实以之造成矣。”黄花岗起义以后,清朝的统治基础更加动摇,革命党人的勇敢精神和视死如归的英雄气概,鼓舞了全国人民的革命斗志,加速了革命发展的进程。

下面我们看一组投影。

同学们,我们讲这些的目的是让大家明白,武昌起义的成功是在前面多次起义失败的教训上和前面多次起义精神的鼓舞下取得的,如果没有前面的努力,也就没有最终的成功。

[教师过渡]1911年10月10日,武昌起义爆发,很短时间内,武汉三镇光复。不到一个月,各省纷纷独立,清朝的统治土崩瓦解。下面,我们看详细内容。

[板书]2.武昌起义和各省独立。

[教师引导]请同学们看课本武昌起义部分,对事情的经过先有一个大致的了解。

[学生看书]……

[教师提问]请同学们根据课本内容把武昌起义经过叙述一次。

[学生叙述]1911年10月10日,革命党人在湖北武昌发动起义。起义军迅速占领楚望台军械库,夺取枪支弹药。随后,起义军汇集起来,猛攻湖广总督衙门。经过一夜激战,第二天清晨,起义军完全占领武昌城。接着,起义军又攻占了汉口和汉阳。

[教师引导]武昌起义成功后,全国各地的形势怎样?

[学生回答]武汉三镇取得胜利以后,仅一个多月的时间,全国就有十几个省宣布脱离清政府独立。清朝的统治已没有办法维持下去。

[教师讲述]同学们看“武昌起义形势图”。

从图中可以看出,当时宣布独立的省份有陕西、四川、云南、贵州、广西、广东、福建、江西、湖南、湖北、浙江、安徽、江苏、山东、山西、上海。下面我们再看一个表格。

[投影显示]武昌起义后全国独立的省份

武昌起义后,各省纷纷响应和席卷全国的群众的自发斗争,两者汇合在一起,成为资产阶级民主革命的巨大洪流。在这个洪流中,清朝的统治土崩瓦解。

[教师过渡]请同学们看课本上的插图“孙中山在总统府门前接受卫兵的致敬”。那么,孙中山是如何当上总统的?中华民国又是怎样成立的?结果怎样?这是我们将要接触到的内容。

[板书]3.中华民国的成立和袁世凯篡夺辛亥革命胜利果实

[教师引导]请同学们看中华民国成立的内容。看后请复述。

[学生看书]……

[学生复述]1911年12月,宣布独立的各省代表在南京开会,选举孙中山为中华民国临时政府大总统。第二年即1912年元旦,孙中山在南京宣誓就职,宣告中华民国正式成立。

[教师引导]请同学们看课本最后一段内容,了解辛亥革命的历史意义和结果。

[学生看书]……

[教师提问]辛亥革命有什么历史意义?

[学生回答]辛亥革命推翻了清朝统治,结束了我国两千多年的封建帝制,使民主共和观念深入人心。

[教师引导]请同学们回忆我们过去所学过的内容,看能不能对辛亥革命的意义予以解析。

[学生回答]清朝是1644年建立在全国的统治的,到1911年,大致有260多年,辛亥革命的成功,推翻清朝的统治。秦始皇在公元前221年建立秦朝,帝制开始,一直到1911年,这是二千多年,而且1912年开始了中华民国,帝制被废除。通过资产阶级革命派的宣传和辛亥革命成功后人民获得了一些民主权利,民主共和观念深入人心。

[教师补充]这之后,我们还要学习到袁世凯称帝和溥仪复辟,但不久即失败,这说明复辟帝制是逆历史潮流而动,不得人心,反过来也证明了资产阶级民主共和观念深入人心。

[教师引导]但是,辛亥革命的胜利果实最后被北洋军阀首领袁世凯窃取。袁世凯建立起了北洋军阀的统治。请同学们根据课本小字内容和自己的知识储备,讲一讲袁世凯篡夺革命果实的故事。

[学生讲述]袁世凯是清朝后期一个实力派人物,先出卖维新志士获得慈禧太后赏识,后又镇压义和团运动,1905年后在天津小站练兵。1908年11月,光绪、西太后相继死去,宣统帝继位。摄政王载沣监国。载沣本想杀袁,但惧于袁的权势,未敢下手。载沣为把袁世凯的权力夺回到自己手中,于次年1月2日发下上谕,硬说他有“足疾”,勒令回河南彰德“养病”。袁世凯虽被罢官,但通过他的旧部下,继续操纵分布于华北的北洋军,依然为中外反动派所重视。

1911年10月武昌起义爆发,清廷一片混乱。陆军大臣荫昌率北洋军赴武汉作战,但北洋军不听调遣。清政府于14日只得任命袁世凯为湖广总督,使其统领北洋军镇压革命。袁世凯见清朝土崩瓦解之势已成,即一面推说“足疾”未痊,一面暗中通过时任协理大臣的徐世昌向清廷提出条件,要求取得军政大权。这时,帝国主义分子也极力制造“非袁不能收拾大局”的空气,不断敦促清廷起用他以绞杀革命。因此,清廷被迫于27日召荫昌回京,任命袁为钦差大臣,指挥水陆各军。11月1日又任命他为内阁总理大臣,袁世凯见清廷屈服,立即由彰德抵湖北孝感前线,督促冯国璋第一军从革命军中夺回汉口;然后带卫队抵京,16日组成责任内阁,取得了清廷统治下的全部权力。

袁世凯感到只用武力,无法扑灭革命。他离开彰德后,曾以实行君主立宪为条件,多次秘密向革命党人进行“和平”试探,没有得逞。但已得到一部分革命党人愿推举他为共和国总统的消息。他北上组阁后,命令北洋军攻占汉阳,给革命党人一个沉重打击,然后下令停止攻击武昌。同时又称英国公使朱尔典出面斡旋,这样一打一拉,迫使革命党人接受停战议和的建议。12月,他派唐绍仪为代表到上海和革命党人谈判,目的是要取得革命党人让他做总统的确实保证,最后成功。当时,革命党人曾坚持以清帝退位和他保证赞成共和为选他当大总统的先决条件。于是,他借用革命声势威吓清廷,并授意段祺瑞联合北洋军将领通电,要求清廷“立定共和政体”。迫使清帝于1912年2月12日宣布退位。2月13日,他向南京临时政府发出“永不使君主政体再行于中国”的保证。15日,南京参议院应孙中山的咨请,选举袁为临时大总统,并请他到南京就职。他口头表示极愿早日南行,但暗中策动“兵变”,并以此为借口,迫使革命党人打消了要他南下的计划。3月10日,他如愿以偿地在北京就职,窃夺了辛亥革命成果,建立起北洋军阀专制统治。

[教师小结]同学们,到现在为止,我们这一节课的内容就学习完了。下面,我们把两个具体的知识点作一个比较,给同学们提供一条思路。

[布置作业]

1.中国第一个资产阶级革命团体成立的时间是(B)

A.1898年 B.1894年 C.1895年 D.1905年

2.中国第一个资产阶级革命政党是(D)

A.强学会 B.保国会 C.华兴会 D.同盟会

3.三民主义的内容是(C) ①民族 ②民权 ③民生 ④民主

A.①②④ B.②③④ C.①②③ D.①③④

4.中华民国成立的时间是(C)

A.1911年10月 B.1911年12月 C.1912年1月 D.1912年12月

●板书设计

第8课 辛亥革命

一、孙中山创建革命党

2.中国同盟会的成立

①中国同盟会的成立:1905年,东京

二、武昌起义

1.武昌起义前革命党人发动的一系列起义

2.武昌起义和各省独立

3.中华民国的成立和袁世凯篡夺辛亥革命胜利果实。

同课章节目录

- 第一单元 侵略与反抗

- 1 鸦片战争

- 2 第二次鸦片战争期间列强侵华罪行

- 3 收复新疆

- 4 甲午中日战争

- 5 八国联军侵华战争

- 活动课一 模拟时事报道──侵略与反抗

- 第二单元 近代化的探索

- 6 洋务运动

- 7 戊戌变法

- 8 辛亥革命

- 9 新文化运动

- 第三单元 新民主主义革命的兴起

- 10 五四爱国运动和中国共产党的成立

- 11 北伐战争

- 12 星星之火,可以燎原

- 13 红军不怕远征难

- 活动课二 模拟导游──重走长征路

- 第四单元 中华民族的抗日战争

- 14 难忘九一八

- 15 “宁为战死鬼,不作亡国奴”

- 16 血肉筑长城

- 第五单元 人民解放战争的胜利

- 17 内战烽火

- 18 战略大决战

- 第六单元 经济和社会生活

- 19 中国近代民族工业的发展

- 20 社会生活的变化

- 第七单元 科学和社会生活

- 21 科学技术与思想文化(一)

- 22 科学技术与思想文化(二)