广西南宁市马山县“4+ N”高中联合体2018-2019学年高一上学期期末考试历史试题 扫描版(选择题带解析)

文档属性

| 名称 | 广西南宁市马山县“4+ N”高中联合体2018-2019学年高一上学期期末考试历史试题 扫描版(选择题带解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-01-26 16:10:32 | ||

图片预览

文档简介

2018—2019学年度上学期“4+?N”高中联合体期末联考试卷

高一历史参考答案及评分标准

1.D 【解析】“周王对所占土地的有效统治”实行的是分封制,分封制是通过宗法制实行,D正确。A和B只是一个方面,不能全面概括西周政治制度,排除;内外服制是商朝政治制度特点,C错误。

2.A 【详解】根据所学知识可知,周王朝在地方实行的政治制度是分封制,而秦朝为了加强中央对地方的控制,吸取周朝灭亡的教训,在地方实行郡县制,郡县制的出现是官僚政治取代贵族政治的显著标志,是一个划时代的突破,A选项符合题意。宗法制是用父系血缘关系的亲疏来维系政治等级,巩固国家统治的制度。行省制度是元朝的地方行政制度。B、C、D选项排除。

3.B 【解析】春秋时期孔子主张的“书同文”“行同伦”到秦朝时期上升为国家政策,这说明文化领域的统一是时代发展的趋势和潮流,秦朝正顺应了这一潮流,故选B;题干说的是思想上升为国家政策,A只说到了思想,故与题意不一致,所以排除AC;秦朝奉行的是法家思想,而打击儒家思想,焚书坑儒就是典型事例,故排除C。

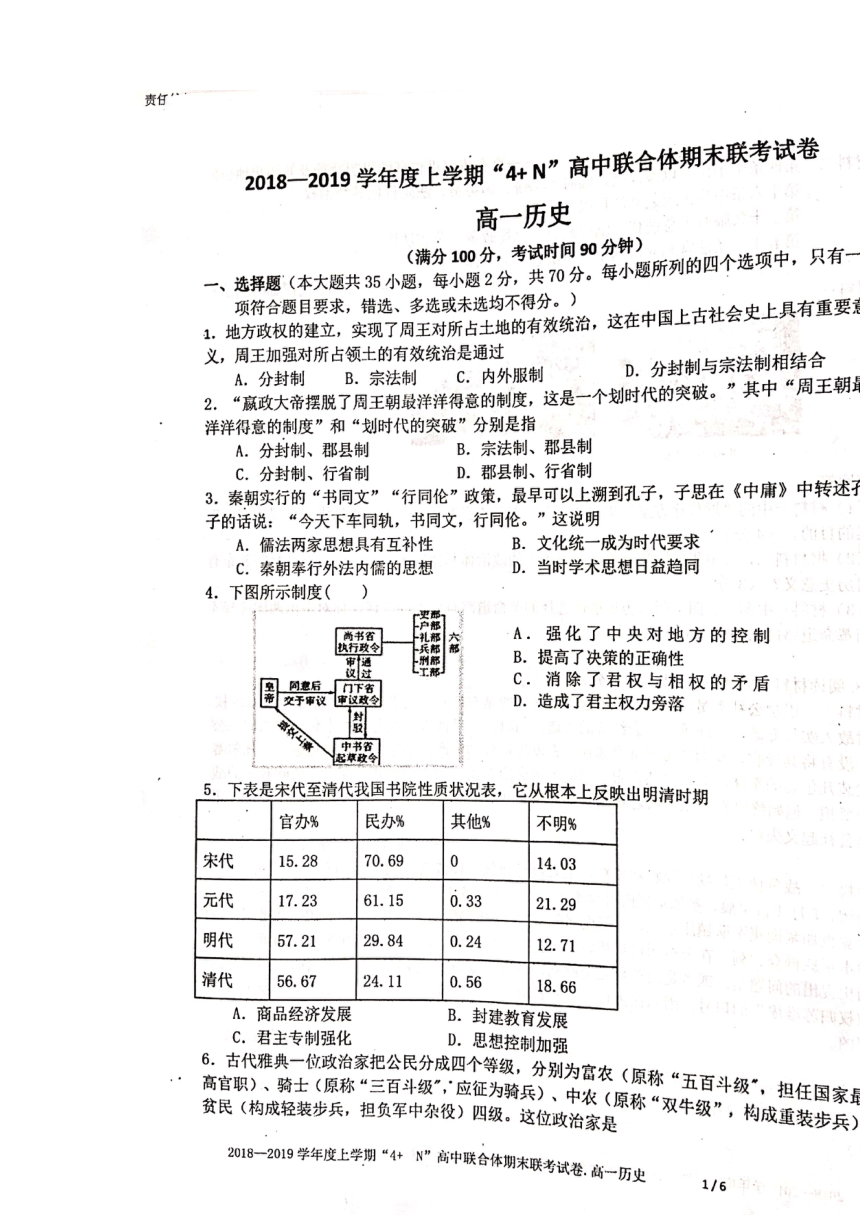

4.B 【解析】材料涉及的是中央官职的设置,没有涉及地方行政制度的变化,因此不能起到加强中央集权的作用,排除A;结合所学知识可知图片反映的是三省六部制及其运作机制,三省之间分工合作,相互牵制有利于决策的正确性,B正确;C“消除了”的说法过于绝对,排除;三省六部制加强了君主专制,排除D。

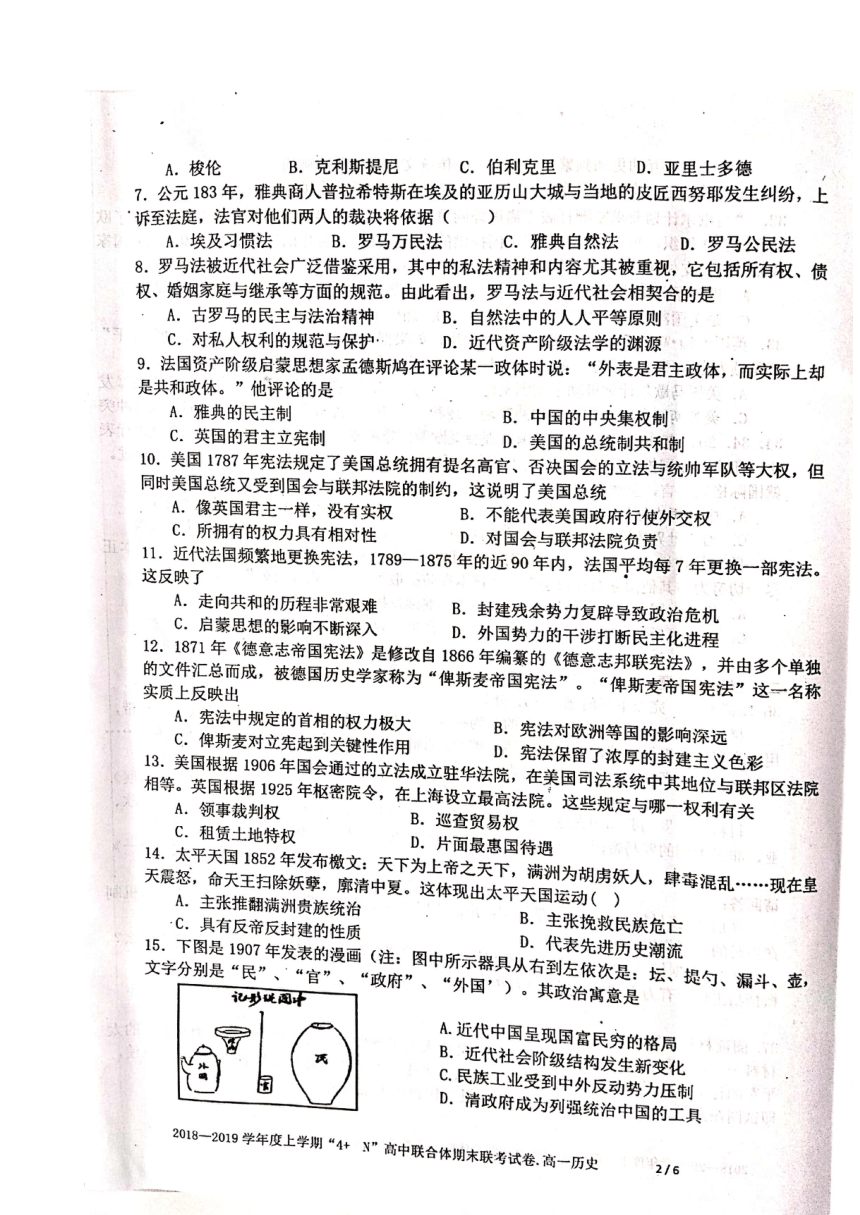

5.C 【详解】从表格中官办与民办书院比例的变化可以看出,自宋至清,官办数量逐渐增加直至占主导地位,而民办书院日益减少,说明君主专制统治不断加强,文化控制日益严密,故C项正确;表格中民办的比例减少了,无法说明商品经济发展,故A项排除;BD项包含在C项之中。

6.A 【解析】根据题干和所学知识可知,梭伦改革时,按照财产的多寡将公民分为四个等级,即材料中的四个等级, B、C、D与题干不符,故选A。

7.B 【解析】公元前449年颁布了《十二铜表法》,由习惯法到成文法,排除A;公元前27年,罗马建立起了罗马帝国,公民法不再适应社会的发展,因而发展到了万民法,所以答案选B,排除D;自然法并不是具体的法律,是一种法律理念,排除C。

8.C 【解析】其中的私法精神和内容尤其被重视,它包括所有权、债权、婚姻家庭与继承等方面的规范”表明罗马法契合近代社会对私人权利的规范与保护,主要是对个人权利的规范与尊重,故C正确;材料信息无法体现“民主与法治精神”,排除A;材料反映的是罗马法,不是自然法,排除B;材料信息无法体现“近代资产阶级法学的渊源”,排除D。

9.C 【解析】 “光荣革命”后,英国颁布《权利法案》,确立议会至上原则,国王权利大大削弱,仅剩下了行政权,而且这种越来越多的交给了日益完备的内阁,古老的君主制融入了崭新的内容,变成了近代资产阶级君主立宪制,故选C项。古代雅典和美国没有君主,无法体现君主政体的特点,A、D项错误;中国中央集权制没有体现共和制的特点,B项错误。

10.C 【解析】美国1787年宪法规定了美国总统的大权,也规定了总统权力受到国会与联邦法院的制约,这说明了美国总统的权力具有相对性,不是绝对的,故C项正确;美国总统拥有实际权力,故A项错误;美国总统有权代表美国同外国政府建立外交关系和缔结行政协定等,故B项错误;美国总统对宪法负责,故D项错误。

11.A 【解析】国频繁地更换宪法,说明法国的政局极不稳定,也说明共和道路的十分艰难,故A正确。启蒙思想是在17、18世纪进入到繁盛阶段,故C项错误,封建残余的复辟和外国势力的干涉仅是宪法更换的其中一个原因,故B和D错误。

12.D 【解析】通过材料并结合所学知识不难发现,1871年《德意志帝国宪法》仅对《北德意志邦联宪法》稍作修改即付诸实施,是一部反映容克贵族与资产阶级共同意志,混杂着“封建因素”的资产阶级性质的宪法,所以“俾斯麦帝国宪法”这一名称实质上只能反映出宪法保留了浓厚的封建主义色彩,所以本题答案只能是D选项。A选项曲解了材料的含义;B选项材料未能反映出其影响;C选项与宪法的实质无关。

13.A 【解析】美国设立驻华法院、英国在上海设立最高法院,这严重损害了中国的司法主权,这是领事裁判权带来的恶果,故A项正确;巡查贸易权和片面最惠国待遇和贸易相关,故B D错误;租赁土地特权和租界有关,故C项错误。

14.A 【解析】试题分析:从材料信息看,太平天国认为,天下是上帝(即西方的上帝)的天下,满洲人原为野蛮之人,祸乱中国(中夏),“命天王扫除妖孽,廓清中夏”主张推翻满洲贵族统治,故选A项。

15.D 【解析】试题分析:本题主要考查晚清中国政治。解题关键要读懂漫画的深刻含义,根据题干“1907年”分析,此时处于《辛丑条约》签订后,清政府统治末期,民族危严重。漫画寓意是提壶(官)将坛(民)中的油水通过漏斗(政府)提到壶(外国)中,由此可见清政府成为帝国主义统治中国的工具,所以本题选择D。

16.D 【解析】“意在”表示目的,洋务运动开始于19世纪六七十年代,故A项不符合材料时间信息;“融入现代文明”不是清政府的主观目的,故B项错误;清政府本意不想立宪,故C项错误;20世纪初中国革命风潮风起云涌,清政府此举的目的是拉拢留学生,削弱革命力量,故D项正确。

17.A 【解析】试题分析:本题考查的是辛亥革命知识点,旨在考查解读材料、准确判断的能力。根据材料信息“在新的权利与义务关系的基础上重建统一的政治共同体”、“不再依托以臣民政治文化为载体的消极被动的政治认同”,结合所学知识可知,辛亥革命结束了清王朝的统治,结束了统治中国两千多年的封建帝制(君主专制制度),A项符合史实和题意,正确;B项指的是中华民国成立带来的意义,与材料信息不符,排除;C项与材料信息不相关,排除;D项提及的是中国民族资本主义发展状况,与材料信息不符,排除。故选A。

18.C 【解析】由所学可知,1919年中国爆发了以学生为先锋,以工人阶级为主力的五四运动,学生以“外争国权、内惩国贼,废除二十一条,拒绝在合约上签字”为口号,要求惩办曹汝霖、章宗祥和陆宗舆三个卖国贼,最终在全国取得了胜利。这与材料中信息完全相符,C符合题意。ABD不符合材料之意。

19.C 【解析】本题考查日本侵华与中共政策的发展变化和学生结合所学知识分析解读材料的能力。1935年12月,日本侵华加剧,民族矛盾逐渐上升为中国社会的主要矛盾,中共一定程度维护富农利益,为建立抗日民族统一战线做准备。1935年12月,中央红军已完成长征,到达陕北,故与“粉碎国民党对根据地的围剿”“巩固新生的中华苏维埃政权”无关,排除AB;中央红军刚到陕北,农村工作中并无“左倾”错误,排除D。故本题正确答案为C。

20.B 【解析】“南京国民政府统治的前十年”指的是国共十年对峙时期,即1927—1937年,而在一时期体现“中国化命运”的是以毛泽东为代表的中国共产党人找到了符合国情的中国革命的道路。“工农武装割据的道路”是把马克思主义普遍原理和中国的具体革命实践相结合的产物,即“中国化”,故选B。苏维埃政权的建立是仿照苏联建立的政权,排除A;红军长征的胜利是中共实现战略转移,排除C;国共两党合作的实现是中日民族矛盾成为主要矛盾的必然,排除D。

21.C 【解析】从材料“美国记者斯诺在《红星照耀中国》、最大的一次”等信息可以看出,文中的“大迁移”指的长征。A、B、D项均与材料中的“武装宣传”不符。

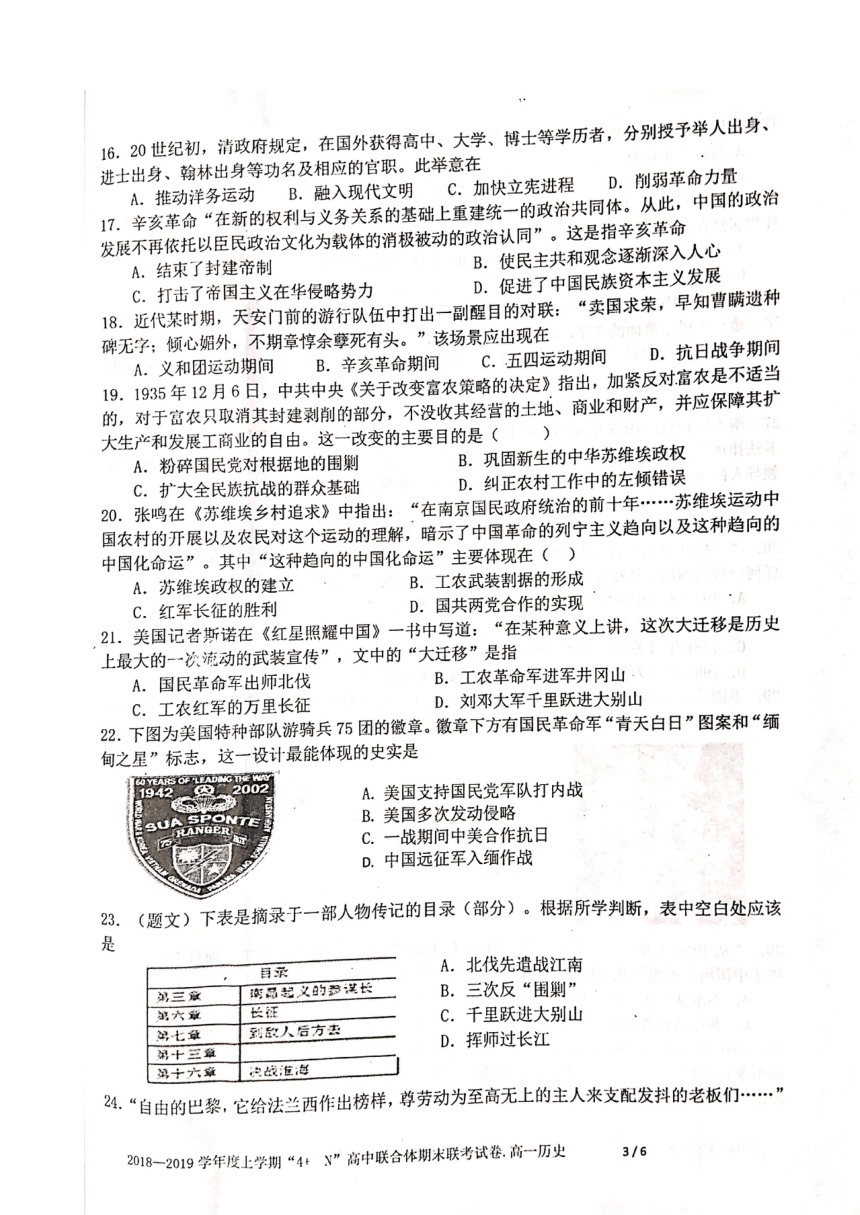

22.D 【解析】本题考查考生阅读和获取信息、调动和运用知识、描述和阐释事物的能力。美国特种部队徽章上的国民革命军“青天白日”和“缅甸之星”的标志,再根据徽章上面的时间1942年,可对应中国远征军入缅作战的历史事件。所以本题正确答案为D项。

23.C 【解析】根据所学知识可知,1926年,国民政府决定北伐,应在“南昌起义”前,故A项错误;从1930年起,蒋介石接连向各根据地发动三次大规模“围剿”,应在“长征”前,故B项错误;1947年晋冀鲁豫解放军主力挺进大别山,揭开战略反攻的序幕,故C项正确;“挥师过大江”指1949年4月人民解放军横渡长江,在“决战淮海”之后,故D项错误。

24.D 【解析】本题主要考查学生解读题干材料,获取有效信息,认识历史事物本质和规律,比较、分析,并作出准确判断的能力。根据题干材料关键信息“自由的巴黎”、“尊劳动为至高无上的主人”等,本题实际上考查近代法国无产阶级革命运动相关内容——巴黎公社。据此,结合所学知识,分析、判断选项,可知:不难直接判断得出,ABC三项明显不符合题意,排除;D项正确。故,本题正确答案选D。

25. C 【解析】主要考查对十月革命的认识。依据所学,社会主义从理想变为现实是俄国十月革命的胜利,建立了世界上第一个社会主义国家,故C符合题意。A标着马克思主义的诞生,B是由理论到实践,D要晚于十月革命。所以应选C。

26.C 【解析】本题主要考查学生准确解读图片信息的能力,图片信息是人民币上绘有汉字和大量不同少数民族文化的信息,这能说明中华人民共和国重视各少数民族的发展以及体现民族团结,民族平等原则,民族区域自治,答案选①③④。民族区域自治是少数民族管理自己的内部事务,与社会主义的原则没有必然的联系,排除②。故答案选C。

27.D 【解析】本题主要考察学生对材料的理解分析能力。从材料“往往把领导人说的话当做‘法’,不赞成领导人说的话叫做‘违法’,领导人的话改变了,‘法’也就跟着改变。”可以看出材料强调建立和健全“法”的必要性,故D项正确。ABC项都有所体现,但不符题干“主要反映”,而ABC项都法律体系不完善的后果。

28.B 【解析】本题主要考查学生阅读史料,提取有效信息的能力。由材料“中国政府已经命令人民解放军从今天起停止对金门等岛屿的炮击……以便为双方的任何一种范围的交往接触创造必要的前提和安全的环境”结合所学,出自1979年《告台湾同胞书》。故选B。

29.C 【解析】1953年底周恩来在接见印度代表团时首次提出和平共处五项原则。和平共处五项原则的内容是:互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处。五项原则不仅成为中国奉行独立自主和平外交政策的基础,而且也被世界上绝大多数国家接受,成为规范国际关系的重要准则。故C正确。

30.C 【解析】据材料提到,从1950年开始,苏联给中国大概40亿美元的信贷,包括291个工业项目……都是从苏联通过铁路运来的,结合所学知识可知,这反映了当时新中国奉行结盟苏联的“一边倒”战略,故C正确。材料未涉及不承认国民党政府原有外交关系,故A排除。材料也没有反映清除了帝国主义在华的一切特权,故B排除。重返联合国在1971年,故D排除。

31.D 【解析】中美文化互动更加频繁与材料“第一次引进美国动画片”不符,故A项错误;根据材料“第一次引进美国动画片”可知,对当时中国来说只是一个新事物,并不能对传统文化构成挑战,故B项错误;根据材料“第一次引进美国动画片”可知,这只是中美文化交流的一个开始,不能说中外文化交流障碍消除,故C项错误;根据材料“第一次引进美国动画片”可知,这是中美文化交流的一个开端,对外开放由经济开始涉及到文化领域,故D项正确。

32.B 【解析】本题主要考查两极格局的相关知识。根据材料关键词及所学知识可知,“打破支离破碎的单个市场”说明了马歇尔计划对欧洲一体化和统一市场的形成有重要作用,故正确答案为B。A出现于1947年,与马歇尔计划无关。C与题中的作用无关。D中的欧洲复兴从题中无法体现。

33.B 【解析】据材料提到,如果把冷战时期重新定义为“长时期的和平”倒是颇为令人耳目一新的。结合所学知识可知,作者对冷战重新定义的主要出发点是冷战不诉诸武力,两极格局一定程度上避免了新的世界大战,故B正确。美国马歇尔计划推动了欧洲重建,只反映了两极格局的一个方面,且与世界和平没有直接联系,故A排除。美苏两国在国家利益上的冲突始终存在,没有趋于缓和,故C排除。“冷战”期间各国有直接武装冲突,如朝鲜战争、越南战争,故D排除。

34.C 【解析】试题分析:社会主义建设新时期,我国实行不结盟政策,故A项与史实不符;B项夸大了中俄两国在世界事务中的作用;D项与史实不符。材料信息反映了冷战结束后世界多极化趋势加强。故选C项。

35.D 【解析】据材料可知,题干反映了日本希望扩大在世界政治的影响,积极谋求政治大国地位,故D项正确;“与其他国家合作反恐”不能说明日本恢复军事强国地位,故A项错误;“继续发挥反恐作用”是扩大政治影响力的表现,不是目的,故B项错误;推动战后经济迅速复兴是作用,故C项错误。

36.【答案】

(1)分封制(1分)和宗法制。(1分)

积极作用:分封制使周人势力范围不断扩大;(1分)统治秩序得以稳定巩固;(1分)宗法制保证了贵族在政治上的垄断和特权地位,有利于统治集团内部的稳定和团结。(1分)

(2)有力支柱:罗马法;(1分)演变:从习惯法到成文法;(2分)从公民法到万民法;(2分)从零散到完善。(2分)

37.【答案】

(1)著作:《资政新篇》。(1分)目的:振兴太平天国;(1分)反对满清;(1分)实现国家富强。(1分)

(1)原则:三权分立;(1分)意义:中国近代史上第一部资产阶级性质的宪法;(1分)从法律上宣告了君主专制制度的灭亡和民主共和政体的确立。(1分)

(3)不同:俄国:城市武装起义(或以城市为中心);(1分)中国:工农武装割据(或农村包围城市)。(1分)

认识:马克思主义必须与本国国情相结合,才能找到正确的革命道路。(1分)

38.【答案】

【答案】(1)因素:巴黎公社领导人在政治上的不成熟;没有没收法兰西银行;没有发动广大农民;没有科学的理论指导;当时的社会经济发展还没有达到可以推翻资产阶级的程度。(每点1分,答任意4点即可得满分)

(2)变化:从和平夺权转为暴力革命。(2分)

原因:二月革命结束后,俄国出现了两个政权并立的局面,资产阶级临时政府掌握国家的实际权力但其反革命性尚未暴露,列宁主张和平夺取全部政权归苏维埃。(1分)

七月流血事件暴露了临时政府的反革命面目苏维埃政权被反革命势力所操纵,列宁主张发动彼得格勒武装起义。(1分)

高一历史参考答案及评分标准

1.D 【解析】“周王对所占土地的有效统治”实行的是分封制,分封制是通过宗法制实行,D正确。A和B只是一个方面,不能全面概括西周政治制度,排除;内外服制是商朝政治制度特点,C错误。

2.A 【详解】根据所学知识可知,周王朝在地方实行的政治制度是分封制,而秦朝为了加强中央对地方的控制,吸取周朝灭亡的教训,在地方实行郡县制,郡县制的出现是官僚政治取代贵族政治的显著标志,是一个划时代的突破,A选项符合题意。宗法制是用父系血缘关系的亲疏来维系政治等级,巩固国家统治的制度。行省制度是元朝的地方行政制度。B、C、D选项排除。

3.B 【解析】春秋时期孔子主张的“书同文”“行同伦”到秦朝时期上升为国家政策,这说明文化领域的统一是时代发展的趋势和潮流,秦朝正顺应了这一潮流,故选B;题干说的是思想上升为国家政策,A只说到了思想,故与题意不一致,所以排除AC;秦朝奉行的是法家思想,而打击儒家思想,焚书坑儒就是典型事例,故排除C。

4.B 【解析】材料涉及的是中央官职的设置,没有涉及地方行政制度的变化,因此不能起到加强中央集权的作用,排除A;结合所学知识可知图片反映的是三省六部制及其运作机制,三省之间分工合作,相互牵制有利于决策的正确性,B正确;C“消除了”的说法过于绝对,排除;三省六部制加强了君主专制,排除D。

5.C 【详解】从表格中官办与民办书院比例的变化可以看出,自宋至清,官办数量逐渐增加直至占主导地位,而民办书院日益减少,说明君主专制统治不断加强,文化控制日益严密,故C项正确;表格中民办的比例减少了,无法说明商品经济发展,故A项排除;BD项包含在C项之中。

6.A 【解析】根据题干和所学知识可知,梭伦改革时,按照财产的多寡将公民分为四个等级,即材料中的四个等级, B、C、D与题干不符,故选A。

7.B 【解析】公元前449年颁布了《十二铜表法》,由习惯法到成文法,排除A;公元前27年,罗马建立起了罗马帝国,公民法不再适应社会的发展,因而发展到了万民法,所以答案选B,排除D;自然法并不是具体的法律,是一种法律理念,排除C。

8.C 【解析】其中的私法精神和内容尤其被重视,它包括所有权、债权、婚姻家庭与继承等方面的规范”表明罗马法契合近代社会对私人权利的规范与保护,主要是对个人权利的规范与尊重,故C正确;材料信息无法体现“民主与法治精神”,排除A;材料反映的是罗马法,不是自然法,排除B;材料信息无法体现“近代资产阶级法学的渊源”,排除D。

9.C 【解析】 “光荣革命”后,英国颁布《权利法案》,确立议会至上原则,国王权利大大削弱,仅剩下了行政权,而且这种越来越多的交给了日益完备的内阁,古老的君主制融入了崭新的内容,变成了近代资产阶级君主立宪制,故选C项。古代雅典和美国没有君主,无法体现君主政体的特点,A、D项错误;中国中央集权制没有体现共和制的特点,B项错误。

10.C 【解析】美国1787年宪法规定了美国总统的大权,也规定了总统权力受到国会与联邦法院的制约,这说明了美国总统的权力具有相对性,不是绝对的,故C项正确;美国总统拥有实际权力,故A项错误;美国总统有权代表美国同外国政府建立外交关系和缔结行政协定等,故B项错误;美国总统对宪法负责,故D项错误。

11.A 【解析】国频繁地更换宪法,说明法国的政局极不稳定,也说明共和道路的十分艰难,故A正确。启蒙思想是在17、18世纪进入到繁盛阶段,故C项错误,封建残余的复辟和外国势力的干涉仅是宪法更换的其中一个原因,故B和D错误。

12.D 【解析】通过材料并结合所学知识不难发现,1871年《德意志帝国宪法》仅对《北德意志邦联宪法》稍作修改即付诸实施,是一部反映容克贵族与资产阶级共同意志,混杂着“封建因素”的资产阶级性质的宪法,所以“俾斯麦帝国宪法”这一名称实质上只能反映出宪法保留了浓厚的封建主义色彩,所以本题答案只能是D选项。A选项曲解了材料的含义;B选项材料未能反映出其影响;C选项与宪法的实质无关。

13.A 【解析】美国设立驻华法院、英国在上海设立最高法院,这严重损害了中国的司法主权,这是领事裁判权带来的恶果,故A项正确;巡查贸易权和片面最惠国待遇和贸易相关,故B D错误;租赁土地特权和租界有关,故C项错误。

14.A 【解析】试题分析:从材料信息看,太平天国认为,天下是上帝(即西方的上帝)的天下,满洲人原为野蛮之人,祸乱中国(中夏),“命天王扫除妖孽,廓清中夏”主张推翻满洲贵族统治,故选A项。

15.D 【解析】试题分析:本题主要考查晚清中国政治。解题关键要读懂漫画的深刻含义,根据题干“1907年”分析,此时处于《辛丑条约》签订后,清政府统治末期,民族危严重。漫画寓意是提壶(官)将坛(民)中的油水通过漏斗(政府)提到壶(外国)中,由此可见清政府成为帝国主义统治中国的工具,所以本题选择D。

16.D 【解析】“意在”表示目的,洋务运动开始于19世纪六七十年代,故A项不符合材料时间信息;“融入现代文明”不是清政府的主观目的,故B项错误;清政府本意不想立宪,故C项错误;20世纪初中国革命风潮风起云涌,清政府此举的目的是拉拢留学生,削弱革命力量,故D项正确。

17.A 【解析】试题分析:本题考查的是辛亥革命知识点,旨在考查解读材料、准确判断的能力。根据材料信息“在新的权利与义务关系的基础上重建统一的政治共同体”、“不再依托以臣民政治文化为载体的消极被动的政治认同”,结合所学知识可知,辛亥革命结束了清王朝的统治,结束了统治中国两千多年的封建帝制(君主专制制度),A项符合史实和题意,正确;B项指的是中华民国成立带来的意义,与材料信息不符,排除;C项与材料信息不相关,排除;D项提及的是中国民族资本主义发展状况,与材料信息不符,排除。故选A。

18.C 【解析】由所学可知,1919年中国爆发了以学生为先锋,以工人阶级为主力的五四运动,学生以“外争国权、内惩国贼,废除二十一条,拒绝在合约上签字”为口号,要求惩办曹汝霖、章宗祥和陆宗舆三个卖国贼,最终在全国取得了胜利。这与材料中信息完全相符,C符合题意。ABD不符合材料之意。

19.C 【解析】本题考查日本侵华与中共政策的发展变化和学生结合所学知识分析解读材料的能力。1935年12月,日本侵华加剧,民族矛盾逐渐上升为中国社会的主要矛盾,中共一定程度维护富农利益,为建立抗日民族统一战线做准备。1935年12月,中央红军已完成长征,到达陕北,故与“粉碎国民党对根据地的围剿”“巩固新生的中华苏维埃政权”无关,排除AB;中央红军刚到陕北,农村工作中并无“左倾”错误,排除D。故本题正确答案为C。

20.B 【解析】“南京国民政府统治的前十年”指的是国共十年对峙时期,即1927—1937年,而在一时期体现“中国化命运”的是以毛泽东为代表的中国共产党人找到了符合国情的中国革命的道路。“工农武装割据的道路”是把马克思主义普遍原理和中国的具体革命实践相结合的产物,即“中国化”,故选B。苏维埃政权的建立是仿照苏联建立的政权,排除A;红军长征的胜利是中共实现战略转移,排除C;国共两党合作的实现是中日民族矛盾成为主要矛盾的必然,排除D。

21.C 【解析】从材料“美国记者斯诺在《红星照耀中国》、最大的一次”等信息可以看出,文中的“大迁移”指的长征。A、B、D项均与材料中的“武装宣传”不符。

22.D 【解析】本题考查考生阅读和获取信息、调动和运用知识、描述和阐释事物的能力。美国特种部队徽章上的国民革命军“青天白日”和“缅甸之星”的标志,再根据徽章上面的时间1942年,可对应中国远征军入缅作战的历史事件。所以本题正确答案为D项。

23.C 【解析】根据所学知识可知,1926年,国民政府决定北伐,应在“南昌起义”前,故A项错误;从1930年起,蒋介石接连向各根据地发动三次大规模“围剿”,应在“长征”前,故B项错误;1947年晋冀鲁豫解放军主力挺进大别山,揭开战略反攻的序幕,故C项正确;“挥师过大江”指1949年4月人民解放军横渡长江,在“决战淮海”之后,故D项错误。

24.D 【解析】本题主要考查学生解读题干材料,获取有效信息,认识历史事物本质和规律,比较、分析,并作出准确判断的能力。根据题干材料关键信息“自由的巴黎”、“尊劳动为至高无上的主人”等,本题实际上考查近代法国无产阶级革命运动相关内容——巴黎公社。据此,结合所学知识,分析、判断选项,可知:不难直接判断得出,ABC三项明显不符合题意,排除;D项正确。故,本题正确答案选D。

25. C 【解析】主要考查对十月革命的认识。依据所学,社会主义从理想变为现实是俄国十月革命的胜利,建立了世界上第一个社会主义国家,故C符合题意。A标着马克思主义的诞生,B是由理论到实践,D要晚于十月革命。所以应选C。

26.C 【解析】本题主要考查学生准确解读图片信息的能力,图片信息是人民币上绘有汉字和大量不同少数民族文化的信息,这能说明中华人民共和国重视各少数民族的发展以及体现民族团结,民族平等原则,民族区域自治,答案选①③④。民族区域自治是少数民族管理自己的内部事务,与社会主义的原则没有必然的联系,排除②。故答案选C。

27.D 【解析】本题主要考察学生对材料的理解分析能力。从材料“往往把领导人说的话当做‘法’,不赞成领导人说的话叫做‘违法’,领导人的话改变了,‘法’也就跟着改变。”可以看出材料强调建立和健全“法”的必要性,故D项正确。ABC项都有所体现,但不符题干“主要反映”,而ABC项都法律体系不完善的后果。

28.B 【解析】本题主要考查学生阅读史料,提取有效信息的能力。由材料“中国政府已经命令人民解放军从今天起停止对金门等岛屿的炮击……以便为双方的任何一种范围的交往接触创造必要的前提和安全的环境”结合所学,出自1979年《告台湾同胞书》。故选B。

29.C 【解析】1953年底周恩来在接见印度代表团时首次提出和平共处五项原则。和平共处五项原则的内容是:互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处。五项原则不仅成为中国奉行独立自主和平外交政策的基础,而且也被世界上绝大多数国家接受,成为规范国际关系的重要准则。故C正确。

30.C 【解析】据材料提到,从1950年开始,苏联给中国大概40亿美元的信贷,包括291个工业项目……都是从苏联通过铁路运来的,结合所学知识可知,这反映了当时新中国奉行结盟苏联的“一边倒”战略,故C正确。材料未涉及不承认国民党政府原有外交关系,故A排除。材料也没有反映清除了帝国主义在华的一切特权,故B排除。重返联合国在1971年,故D排除。

31.D 【解析】中美文化互动更加频繁与材料“第一次引进美国动画片”不符,故A项错误;根据材料“第一次引进美国动画片”可知,对当时中国来说只是一个新事物,并不能对传统文化构成挑战,故B项错误;根据材料“第一次引进美国动画片”可知,这只是中美文化交流的一个开始,不能说中外文化交流障碍消除,故C项错误;根据材料“第一次引进美国动画片”可知,这是中美文化交流的一个开端,对外开放由经济开始涉及到文化领域,故D项正确。

32.B 【解析】本题主要考查两极格局的相关知识。根据材料关键词及所学知识可知,“打破支离破碎的单个市场”说明了马歇尔计划对欧洲一体化和统一市场的形成有重要作用,故正确答案为B。A出现于1947年,与马歇尔计划无关。C与题中的作用无关。D中的欧洲复兴从题中无法体现。

33.B 【解析】据材料提到,如果把冷战时期重新定义为“长时期的和平”倒是颇为令人耳目一新的。结合所学知识可知,作者对冷战重新定义的主要出发点是冷战不诉诸武力,两极格局一定程度上避免了新的世界大战,故B正确。美国马歇尔计划推动了欧洲重建,只反映了两极格局的一个方面,且与世界和平没有直接联系,故A排除。美苏两国在国家利益上的冲突始终存在,没有趋于缓和,故C排除。“冷战”期间各国有直接武装冲突,如朝鲜战争、越南战争,故D排除。

34.C 【解析】试题分析:社会主义建设新时期,我国实行不结盟政策,故A项与史实不符;B项夸大了中俄两国在世界事务中的作用;D项与史实不符。材料信息反映了冷战结束后世界多极化趋势加强。故选C项。

35.D 【解析】据材料可知,题干反映了日本希望扩大在世界政治的影响,积极谋求政治大国地位,故D项正确;“与其他国家合作反恐”不能说明日本恢复军事强国地位,故A项错误;“继续发挥反恐作用”是扩大政治影响力的表现,不是目的,故B项错误;推动战后经济迅速复兴是作用,故C项错误。

36.【答案】

(1)分封制(1分)和宗法制。(1分)

积极作用:分封制使周人势力范围不断扩大;(1分)统治秩序得以稳定巩固;(1分)宗法制保证了贵族在政治上的垄断和特权地位,有利于统治集团内部的稳定和团结。(1分)

(2)有力支柱:罗马法;(1分)演变:从习惯法到成文法;(2分)从公民法到万民法;(2分)从零散到完善。(2分)

37.【答案】

(1)著作:《资政新篇》。(1分)目的:振兴太平天国;(1分)反对满清;(1分)实现国家富强。(1分)

(1)原则:三权分立;(1分)意义:中国近代史上第一部资产阶级性质的宪法;(1分)从法律上宣告了君主专制制度的灭亡和民主共和政体的确立。(1分)

(3)不同:俄国:城市武装起义(或以城市为中心);(1分)中国:工农武装割据(或农村包围城市)。(1分)

认识:马克思主义必须与本国国情相结合,才能找到正确的革命道路。(1分)

38.【答案】

【答案】(1)因素:巴黎公社领导人在政治上的不成熟;没有没收法兰西银行;没有发动广大农民;没有科学的理论指导;当时的社会经济发展还没有达到可以推翻资产阶级的程度。(每点1分,答任意4点即可得满分)

(2)变化:从和平夺权转为暴力革命。(2分)

原因:二月革命结束后,俄国出现了两个政权并立的局面,资产阶级临时政府掌握国家的实际权力但其反革命性尚未暴露,列宁主张和平夺取全部政权归苏维埃。(1分)

七月流血事件暴露了临时政府的反革命面目苏维埃政权被反革命势力所操纵,列宁主张发动彼得格勒武装起义。(1分)

同课章节目录