范水高级中学高三历史暑期基本讲义8 先秦[上学期]

文档属性

| 名称 | 范水高级中学高三历史暑期基本讲义8 先秦[上学期] |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 16.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2009-06-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

范水高级中学高三历史暑期基本讲义8

(古代史复习讲义)

责任人:张德明 主备人:王健 05/8/10

第一章 先秦

一、脉络框架:

二、单元特征(整体):

我国是人类文明的发祥地之一。

公元前21世纪我国进入奴隶社会;春秋战国时期奴隶社会瓦解,封建社会形成。

三、基础知识:(一)政治;(二)经济;(三)文化;

(一)政治;

一、基础知识回顾:

1、原始社会:禅让制;(把握其形成、特点、认识三个方面)

1)形成:我国原始社会向奴隶社会过渡时期部落联盟民主推选首领的制度;

2)特点:部落联盟首领由各部落的首领共同推选,不得世袭;反映了“天下为公”的社会状况;

3)认识:

它是社会生产力水平低下的产物,随着社会生产力发展,必将为新的制度取代;

2、夏商西周奴隶制王朝:世袭制和分封制;

1)世袭制:

(把握其形成、特点及认识三个方面)

①形成:禹死后,其子启破坏民主推选部落联盟首领的制度,自己继承了父亲的职位;

②特点:最高首领的继承不再由民主选举,而是世袭;呈现“天下为家”的特点;

③认识:它是社会生产力发展的必然结果,私有制发展的结果,是阶级对立的产物,顺应了历史发展的潮流,是一种进步的历史现象;

2)分封制:

(把握其目的、办法、关系、作用、国家、瓦解)

①目的:巩固奴隶主统治;

②分封办法:见书本第6页;

③周王与诸侯的关系:周天子是最高统治者,诸侯是周天子的臣属;

④作用:虽然使周朝巩固了统治,扩大了疆域,对发展边远地区经济文化起了积极作用,但是事实上使统一的奴隶制国家处于分裂割据状态。

⑤分封的国家:鲁、齐、燕、卫、宋、晋等;

⑥瓦解:春秋时期的大国争霸战争和铁器、农耕的使用,导致分封制崩溃;

【拓展】禅让制和王位世袭制的比较;

相同点:都是我国古代最高首领的继承制度,都曾在历史上产生过重大影响;

不同点:

1)建立的物质基础不同:生产力水平的高低;

2)盛行的时代不同: 原始社会向奴隶社会过渡;

阶级社会产生后,一直到封建社会结束;

3)所反映的社会状况不同:“天下为公” “天下为家”;

4)最高首领的继承方式不同:民主推选、世代相袭;

3、春秋战国时期:

1)春秋诸侯争霸;

(把握其背景、目的、性质、国家、实质、作用)

——实质:分封制的崩溃(政治领域);

——作用:(消极、积极)

◆消极:给人民带来了灾难;

◆积极:(政治、经济、民族关系)

★政治:战争——数目减少——局部统一——全部统一(秦);

削弱、瓦解了奴隶主集团——新兴地主阶级势力;

★经济:争霸——发展生产——客观上有利于生产力的发展;

★民族关系:华夏族与少数民族接触频繁;

2)战国兼并战争;(把握其根源、目的、性质、过程四个方面)

——过程:(三个阶段)

★公元前5世纪中期起,七雄政治格局的形成时期,主要事件有三家分晋和田氏代齐。

★公元前4世纪中期起,齐、魏争夺时期,主要事件有桂陵之战和马陵之战。

★公元前3世纪中期起,秦国发动大规模兼并战争时期,主要事件有长平之战和兼并六国之战。

3)春秋战国的民族融合;(把握其概念、民族、方式、作用四个方面)

4)春秋战国的改革和变法;

——特点:用国家赋税制度和法律条文,将封建土地所有制法定下来。

①春秋开始:(把握其代表、原因、目的、实质、性质五个方面)

②战国时的变法运动:(把握其原因、目的、性质、结果、典型代表五个方面)

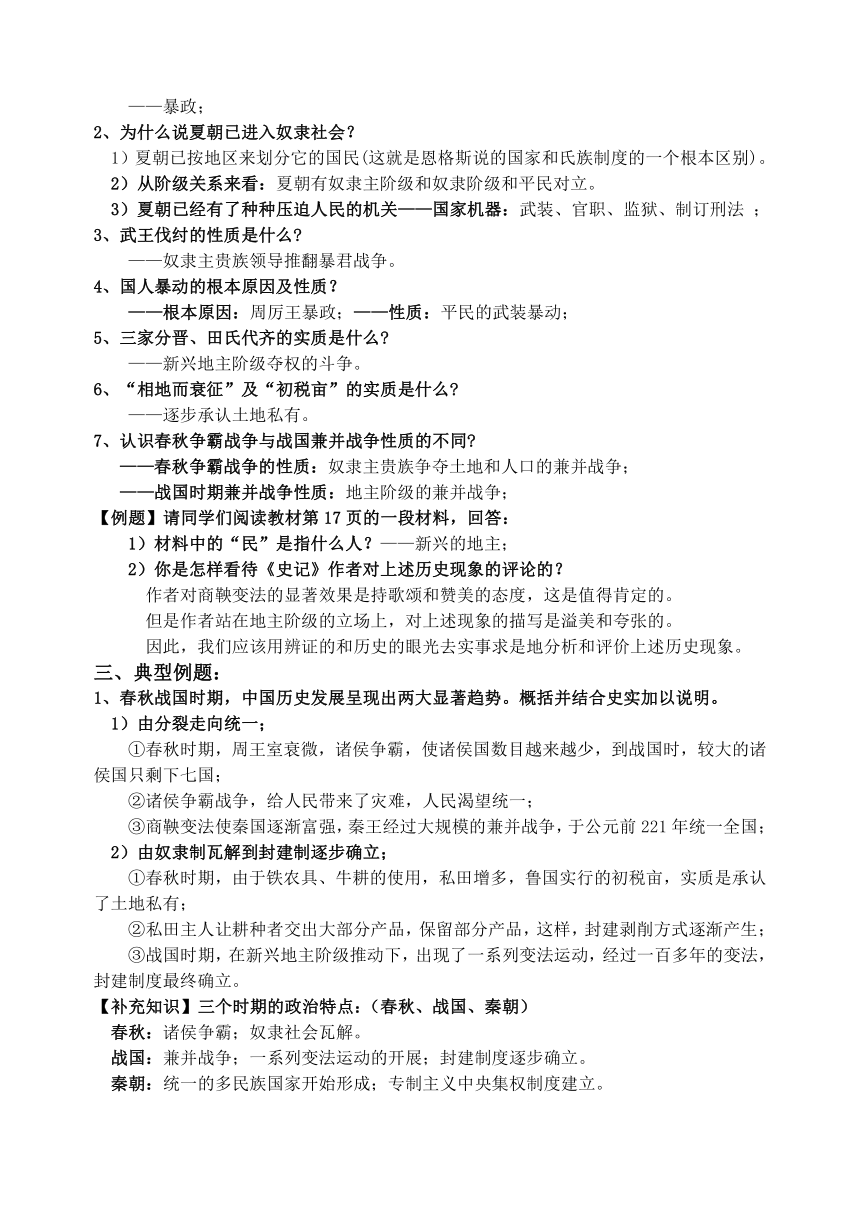

【拓展】奴隶制的崩溃和封建土地所有制的确立;(把握其过程)

二、重点优化:

1、夏、商、西周三代灭亡的共同原因是什么?

——暴政;

2、为什么说夏朝已进入奴隶社会?

1)夏朝已按地区来划分它的国民(这就是恩格斯说的国家和氏族制度的一个根本区别)。

2)从阶级关系来看:夏朝有奴隶主阶级和奴隶阶级和平民对立。

3)夏朝已经有了种种压迫人民的机关——国家机器:武装、官职、监狱、制订刑法 ;

3、武王伐纣的性质是什么

——奴隶主贵族领导推翻暴君战争。

4、国人暴动的根本原因及性质?

——根本原因:周厉王暴政;——性质:平民的武装暴动;

5、三家分晋、田氏代齐的实质是什么

——新兴地主阶级夺权的斗争。

6、“相地而衰征”及“初税亩”的实质是什么

——逐步承认土地私有。

7、认识春秋争霸战争与战国兼并战争性质的不同

——春秋争霸战争的性质:奴隶主贵族争夺土地和人口的兼并战争;

——战国时期兼并战争性质:地主阶级的兼并战争;

【例题】

请同学们阅读教材第17页的一段材料,回答:

1)材料中的“民”是指什么人?

——新兴的地主;

2)你是怎样看待《史记》作者对上述历史现象的评论的?

作者对商鞅变法的显著效果是持歌颂和赞美的态度,这是值得肯定的。

但是作者站在地主阶级的立场上,对上述现象的描写是溢美和夸张的。

因此,我们应该用辨证的和历史的眼光去实事求是地分析和评价上述历史现象。

三、典型例题:

1、春秋战国时期,中国历史发展呈现出两大显著趋势。概括并结合史实加以说明。

1)由分裂走向统一;

①春秋时期,周王室衰微,诸侯争霸,使诸侯国数目越来越少,到战国时,较大的诸侯国只剩下七国;

②诸侯争霸战争,给人民带来了灾难,人民渴望统一;

③商鞅变法使秦国逐渐富强,秦王经过大规模的兼并战争,于公元前221年统一全国;

2)由奴隶制瓦解到封建制逐步确立;

①春秋时期,由于铁农具、牛耕的使用,私田增多,鲁国实行的初税亩,实质是承认了土地私有;

②私田主人让耕种者交出大部分产品,保留部分产品,这样,封建剥削方式逐渐产生;

③战国时期,在新兴地主阶级推动下,出现了一系列变法运动,经过一百多年的变法,封建制度最终确立。

【补充知识】三个时期的政治特点:(春秋、战国、秦朝)

春秋:诸侯争霸;奴隶社会瓦解。

战国:兼并战争;一系列变法运动的开展;封建制度逐步确立。

秦朝:统一的多民族国家开始形成;专制主义中央集权制度建立。

(二)经济

一、基础知识回顾:

1、奴隶社会:井田制;(把握其性质、历程、内容、劳作方式、瓦解五个方面)

——性质:奴隶社会的土地国有制;

——发展历程:开始实行于商朝,盛行于西周,瓦解于春秋,废除于战国 ;

——劳作方式:奴隶集体耕作;

——瓦解:根源:生产力的发展;

【拓展】井田制和分封制的关系;(见新授课讲义,略)

2、夏商周的社会经济:(见书本第7-8页)

1)农业和畜牧业;

2)手工业;

3)商业、交通、城市;

3、春秋战国时期的社会经济:(见书本第14-16页)

1)农业和畜牧业;2)手工业;3)商业、交通、城市;

二、重点优化:

1、封建社会的土地所有制有哪三种?

土地国有制、封建地主土地所有制和农民的个体土地所有制三种主要土地制度形式。

——封建地主土地所有制展支配地位,是封建生产关系的基础。

2、公田至私田变化的实质是什么

——生产关系发生变化,封建土地私有制出现;

3、奴隶社会时期,我国实行的赋税制度有哪些?

——夏商周三代实行贡赋制度,这是我国赋税制度的雏形;

——春秋后期,齐国的“相地而衰征”和鲁国的“初税亩”是我国征收土地税的开始;

4、什么是重农抑商?产生?实质?目的?根源?

——主张是重视农业、以农为本,限制工商业的发展;

——战国时期;

——维护封建经济基础,保护封建地主阶级经济;

——巩固封建专制统治;

——自然经济的反映,是社会生产力低下的必然产物;

6、奴隶社会农业发展原因?

——农业是政治统治的基础,是君主肆意淫乐的物质保证;

——奴隶制生产方式促进了农业的发展;

——奴隶的辛勤劳动是农业发展的重要原因;

【拓展】古代经济运行的一般规律;

①生产关系调整;②国家统一安定;③民族之间交流;④生产技术进步;⑤人民辛勤劳动;

三、典型例题:

1、夏、商、西周社会经济发展表现在哪些方面?上述方面之间的关系如何?

农业、手工业、商业;关系:略;

2、概述战国时期商业发展的具体表现和特征,并分析在封建统治者推行“重农抑商”政策下商业反而进一步发展的社会原因。

1)表现:

①商品种类繁多,(铁制品、丝麻织品、漆品,北方的马匹、南方的象牙、东方的鱼盐、西方的破革在中原市场上都可以买到);

②商业城市兴起,(一些诸侯国的都城临淄、邯郸等都有买卖场所);

③商人活跃,(不少商人获利丰富,富比王侯);

2)特征:

①商品种类繁多,但主要是人民最基本的生活用品和统治者的奢侈消费品;

②商品流通地域广,超出一个诸侯国的道路,并形成了以中原为中心的广大市场;

③商业中心一般为政治中心,是政治中心的附庸;

④拥有雄厚资本的大商人占有土地,成为新兴地主;

3)社会原因:

①战国时期封建制度的建立,为封建经济的发展开辟了道路,商业作为封建经济的一部分和必要的补充,也必定得到发展;

②“重农抑商”政策促进了农业的发展,必然带动了为农业服务的手工业、商业发展,这是不为统治者的意志为转移的;

③封建统治阶级对自己的奢侈生活的需要,客观上有利于政治中心商业的发展;

(三)文化

一,基础知识回顾:

1、思想上:春秋战国诸子百家;(见书本第19-21页)

2、文学艺术上:(见书本第21-22页)

1)诗歌;2)散文;3)绘画;4)音乐;

3、科学技术上:(见书本第23页)

1)天文历法;2)物理学;3)医学;

二,重点优化:

1、春秋战国时期文化发展的特点?——文化异常繁荣

1)社会变革导致百家争鸣,哲学兴盛

2)小生产者增多,民本思想形成

3)经济发展导致科技进步,领先世界

4)文学艺术繁荣,百花竞艳

2、战国时期百家争鸣局面形成的历史条件?(见新授课讲义,略)

3、老子“无为”主张的实质是什么

——企图阻止新兴的封建政治、经济发展,维护即将崩溃的奴隶制秩序。

4、对墨、法、儒家思想的认识?

【例题1】(94年全国高考题)

墨子说:“欲天下富而恶其贫,欲天下之治而恶其乱,当兼相爱,交相利。”又说:“(战争)春则废民耕稼树艺,秋则废民获敛┄百姓饥寒冻馁而死者,不可胜数。”就以上言论,指出其思想核心,说明其思想根源,并分析其积极意义。

1)思想核心:“兼爱”“非攻” ;

2)社会根源:

①经济:战国时期,封建经济初步形成。

②政治:随着农业和手工业的发展,小生产者的队伍扩大。他们深受剥削和压迫,要求摆脱贫困,渴望温饱富裕。

③现实:同时各诸侯国为掠夺土地和人口混战不已,生灵涂炭,生产破坏。广大小生产者厌恶战乱,渴望安定。

3)积极意义:

①墨子要求人们相亲相爱,互助互利,和睦安定,是符合人民利益的;

②反对掠夺战争,谴责战争对生产的破坏,也是符合人们利益的。

③墨子提出“兼爱”“非攻”企求一个和平安定的环境,发展生产,有利于社会进步和生产发展。

【例题2】为什么法家思想成为战国时期最为有用的思想,最受统治者推崇?

1)历史向前发展,人们应该根据现实需要改革——适应了社会大变革的需要。

2)主张“以法为本“来治国和主张建立君主专制的中央集权的国家——适应了地主阶级建立政权的需要,顺应了统一的需要。

【例题3】荀子唯物主义思想的核心是什么?以春秋战国时期有关史实说明这种思想产生的基础。

1)思想核心:自然有自己的规律;“制天命而用之”。

2)产生的社会基础:

①适应农业发展的需要,天文历法进步,一年的季节和节气测定,人们对自然的认识提高。

②兴修水利,社会经济发展,人们征服自然的能力提高。

③战国时期,地主阶级作为新兴阶级,积极进取。

【拓展】战国时期儒法两家思想有何异同?

(一)相似:

1)根本目的:维护统治;

2)治国思想:①法家:君主专制中央集权,官吏代替世袭贵族,大权集于君主;

②儒家:“劳心者治人……”为统治者辩护;

3)发展法则:①法家:历史向前发展,当代胜过古代;

②儒家:人力能够征服自然,人定胜天;

(二)不同:治国方式;

1)法家:(法治),法律全国公布,臣民必须严格遵守;

2)儒家:(仁政),“民贵君轻”;

5、春秋战国时期,有利于结束分裂混乱局面,走向统一的因素?

1)诸侯国争霸战争和兼并战争,使诸侯国数目减少;

2)华夏族和其它各族接触频繁,促进民族融合;

3)各国变法打击了旧贵族势力,促进旧制度瓦解崩溃和新兴地主阶级统治的建立,秦国实力的强大为统一准备条件;

4)法家理论的形成和发展为以后建立君主专制中央集权的封建国家奠定了基础,又为统一提供了思想武器;

5)各地经济文化交流的加强;

6)长期战争给人民带来深重灾难,人民渴望统一;

三、典型例题:

战国时期百家争鸣的局面是在怎样的历史条件下形成的?从现象到本质分析这一局面出现的原因;并指出这一局面在秦朝结束的必然性。

1)历史条件:略;

2)原因:

A、社会大变革时期,社会矛盾复杂,阶级关系出现新变化。

B、各阶级、阶层从不同立场、不同角度出发,发表不同看法,宣传自己的主张,于是出现了百家争鸣局面。

C、本质上是经济基础的变革在上层建筑意识形态领域中的反映。

3)结束的必然性:

A、秦统一后,采用法家思想建立了专制主义中央集权制度,为巩固统一,推行文化专制主义。

B、百家争鸣局面不利于中央集权,儒家学派的一些人还攻击郡县制,反对君主专制,因此诸子百家学说遭到禁止。

C、这是历史发展的必然结果,它反映了封建主义中央集权的时代要求。

变式题一:

“一定时期的思想文化,是一定时期的政治经济的反映。”试以春秋战国时期的有关史实说明这一规律。

答案:略;

变式题二:

春秋战国时期,我国社会发展的主要特征是什么?这一特征在经济、政治和思想文化领域有哪些反映?试用历史唯物主义观点说明其内在联系。

(一)特征:我国奴隶社会瓦解,封建社会形成。

(二)反映:

1)经济:①随着井田制的瓦解出现了封建剥削方式。

②战国时期,封建经济发展,出现新兴封建城市。

2)政治:③战争纷繁,有些战争客观上促进民族融合。人民厌恶战争,渴望统一。

④新兴地主阶级变法运动,封建制度逐步确立。

3)思想文化:⑤战国时期出现了“百家争鸣”。

(三)内在联系:

①生产力提高,经济发展,促进了社会制度的变革与进步,促进了科学文化发展。

②新的社会制度又解放了生产力,从而促进了生产力、社会经济和科学文化的发展。

先秦时期

原始社会

奴隶社会

封建社会

旧石器时代;

新石器时代;

建立:夏朝(约BC2070—约BC1600年)

发展:商朝(约BC1600—BC1046年)

鼎盛:西周(BC1046—BC771年)

瓦解:东周春秋(BC770—BC476年)

形成:东周战国(BC475—BC221年)

铁器、牛耕的使用

私田增多

出现新的剥削方式(封建的)

井田制瓦解

封建地主阶级土地所有制确立

(古代史复习讲义)

责任人:张德明 主备人:王健 05/8/10

第一章 先秦

一、脉络框架:

二、单元特征(整体):

我国是人类文明的发祥地之一。

公元前21世纪我国进入奴隶社会;春秋战国时期奴隶社会瓦解,封建社会形成。

三、基础知识:(一)政治;(二)经济;(三)文化;

(一)政治;

一、基础知识回顾:

1、原始社会:禅让制;(把握其形成、特点、认识三个方面)

1)形成:我国原始社会向奴隶社会过渡时期部落联盟民主推选首领的制度;

2)特点:部落联盟首领由各部落的首领共同推选,不得世袭;反映了“天下为公”的社会状况;

3)认识:

它是社会生产力水平低下的产物,随着社会生产力发展,必将为新的制度取代;

2、夏商西周奴隶制王朝:世袭制和分封制;

1)世袭制:

(把握其形成、特点及认识三个方面)

①形成:禹死后,其子启破坏民主推选部落联盟首领的制度,自己继承了父亲的职位;

②特点:最高首领的继承不再由民主选举,而是世袭;呈现“天下为家”的特点;

③认识:它是社会生产力发展的必然结果,私有制发展的结果,是阶级对立的产物,顺应了历史发展的潮流,是一种进步的历史现象;

2)分封制:

(把握其目的、办法、关系、作用、国家、瓦解)

①目的:巩固奴隶主统治;

②分封办法:见书本第6页;

③周王与诸侯的关系:周天子是最高统治者,诸侯是周天子的臣属;

④作用:虽然使周朝巩固了统治,扩大了疆域,对发展边远地区经济文化起了积极作用,但是事实上使统一的奴隶制国家处于分裂割据状态。

⑤分封的国家:鲁、齐、燕、卫、宋、晋等;

⑥瓦解:春秋时期的大国争霸战争和铁器、农耕的使用,导致分封制崩溃;

【拓展】禅让制和王位世袭制的比较;

相同点:都是我国古代最高首领的继承制度,都曾在历史上产生过重大影响;

不同点:

1)建立的物质基础不同:生产力水平的高低;

2)盛行的时代不同: 原始社会向奴隶社会过渡;

阶级社会产生后,一直到封建社会结束;

3)所反映的社会状况不同:“天下为公” “天下为家”;

4)最高首领的继承方式不同:民主推选、世代相袭;

3、春秋战国时期:

1)春秋诸侯争霸;

(把握其背景、目的、性质、国家、实质、作用)

——实质:分封制的崩溃(政治领域);

——作用:(消极、积极)

◆消极:给人民带来了灾难;

◆积极:(政治、经济、民族关系)

★政治:战争——数目减少——局部统一——全部统一(秦);

削弱、瓦解了奴隶主集团——新兴地主阶级势力;

★经济:争霸——发展生产——客观上有利于生产力的发展;

★民族关系:华夏族与少数民族接触频繁;

2)战国兼并战争;(把握其根源、目的、性质、过程四个方面)

——过程:(三个阶段)

★公元前5世纪中期起,七雄政治格局的形成时期,主要事件有三家分晋和田氏代齐。

★公元前4世纪中期起,齐、魏争夺时期,主要事件有桂陵之战和马陵之战。

★公元前3世纪中期起,秦国发动大规模兼并战争时期,主要事件有长平之战和兼并六国之战。

3)春秋战国的民族融合;(把握其概念、民族、方式、作用四个方面)

4)春秋战国的改革和变法;

——特点:用国家赋税制度和法律条文,将封建土地所有制法定下来。

①春秋开始:(把握其代表、原因、目的、实质、性质五个方面)

②战国时的变法运动:(把握其原因、目的、性质、结果、典型代表五个方面)

【拓展】奴隶制的崩溃和封建土地所有制的确立;(把握其过程)

二、重点优化:

1、夏、商、西周三代灭亡的共同原因是什么?

——暴政;

2、为什么说夏朝已进入奴隶社会?

1)夏朝已按地区来划分它的国民(这就是恩格斯说的国家和氏族制度的一个根本区别)。

2)从阶级关系来看:夏朝有奴隶主阶级和奴隶阶级和平民对立。

3)夏朝已经有了种种压迫人民的机关——国家机器:武装、官职、监狱、制订刑法 ;

3、武王伐纣的性质是什么

——奴隶主贵族领导推翻暴君战争。

4、国人暴动的根本原因及性质?

——根本原因:周厉王暴政;——性质:平民的武装暴动;

5、三家分晋、田氏代齐的实质是什么

——新兴地主阶级夺权的斗争。

6、“相地而衰征”及“初税亩”的实质是什么

——逐步承认土地私有。

7、认识春秋争霸战争与战国兼并战争性质的不同

——春秋争霸战争的性质:奴隶主贵族争夺土地和人口的兼并战争;

——战国时期兼并战争性质:地主阶级的兼并战争;

【例题】

请同学们阅读教材第17页的一段材料,回答:

1)材料中的“民”是指什么人?

——新兴的地主;

2)你是怎样看待《史记》作者对上述历史现象的评论的?

作者对商鞅变法的显著效果是持歌颂和赞美的态度,这是值得肯定的。

但是作者站在地主阶级的立场上,对上述现象的描写是溢美和夸张的。

因此,我们应该用辨证的和历史的眼光去实事求是地分析和评价上述历史现象。

三、典型例题:

1、春秋战国时期,中国历史发展呈现出两大显著趋势。概括并结合史实加以说明。

1)由分裂走向统一;

①春秋时期,周王室衰微,诸侯争霸,使诸侯国数目越来越少,到战国时,较大的诸侯国只剩下七国;

②诸侯争霸战争,给人民带来了灾难,人民渴望统一;

③商鞅变法使秦国逐渐富强,秦王经过大规模的兼并战争,于公元前221年统一全国;

2)由奴隶制瓦解到封建制逐步确立;

①春秋时期,由于铁农具、牛耕的使用,私田增多,鲁国实行的初税亩,实质是承认了土地私有;

②私田主人让耕种者交出大部分产品,保留部分产品,这样,封建剥削方式逐渐产生;

③战国时期,在新兴地主阶级推动下,出现了一系列变法运动,经过一百多年的变法,封建制度最终确立。

【补充知识】三个时期的政治特点:(春秋、战国、秦朝)

春秋:诸侯争霸;奴隶社会瓦解。

战国:兼并战争;一系列变法运动的开展;封建制度逐步确立。

秦朝:统一的多民族国家开始形成;专制主义中央集权制度建立。

(二)经济

一、基础知识回顾:

1、奴隶社会:井田制;(把握其性质、历程、内容、劳作方式、瓦解五个方面)

——性质:奴隶社会的土地国有制;

——发展历程:开始实行于商朝,盛行于西周,瓦解于春秋,废除于战国 ;

——劳作方式:奴隶集体耕作;

——瓦解:根源:生产力的发展;

【拓展】井田制和分封制的关系;(见新授课讲义,略)

2、夏商周的社会经济:(见书本第7-8页)

1)农业和畜牧业;

2)手工业;

3)商业、交通、城市;

3、春秋战国时期的社会经济:(见书本第14-16页)

1)农业和畜牧业;2)手工业;3)商业、交通、城市;

二、重点优化:

1、封建社会的土地所有制有哪三种?

土地国有制、封建地主土地所有制和农民的个体土地所有制三种主要土地制度形式。

——封建地主土地所有制展支配地位,是封建生产关系的基础。

2、公田至私田变化的实质是什么

——生产关系发生变化,封建土地私有制出现;

3、奴隶社会时期,我国实行的赋税制度有哪些?

——夏商周三代实行贡赋制度,这是我国赋税制度的雏形;

——春秋后期,齐国的“相地而衰征”和鲁国的“初税亩”是我国征收土地税的开始;

4、什么是重农抑商?产生?实质?目的?根源?

——主张是重视农业、以农为本,限制工商业的发展;

——战国时期;

——维护封建经济基础,保护封建地主阶级经济;

——巩固封建专制统治;

——自然经济的反映,是社会生产力低下的必然产物;

6、奴隶社会农业发展原因?

——农业是政治统治的基础,是君主肆意淫乐的物质保证;

——奴隶制生产方式促进了农业的发展;

——奴隶的辛勤劳动是农业发展的重要原因;

【拓展】古代经济运行的一般规律;

①生产关系调整;②国家统一安定;③民族之间交流;④生产技术进步;⑤人民辛勤劳动;

三、典型例题:

1、夏、商、西周社会经济发展表现在哪些方面?上述方面之间的关系如何?

农业、手工业、商业;关系:略;

2、概述战国时期商业发展的具体表现和特征,并分析在封建统治者推行“重农抑商”政策下商业反而进一步发展的社会原因。

1)表现:

①商品种类繁多,(铁制品、丝麻织品、漆品,北方的马匹、南方的象牙、东方的鱼盐、西方的破革在中原市场上都可以买到);

②商业城市兴起,(一些诸侯国的都城临淄、邯郸等都有买卖场所);

③商人活跃,(不少商人获利丰富,富比王侯);

2)特征:

①商品种类繁多,但主要是人民最基本的生活用品和统治者的奢侈消费品;

②商品流通地域广,超出一个诸侯国的道路,并形成了以中原为中心的广大市场;

③商业中心一般为政治中心,是政治中心的附庸;

④拥有雄厚资本的大商人占有土地,成为新兴地主;

3)社会原因:

①战国时期封建制度的建立,为封建经济的发展开辟了道路,商业作为封建经济的一部分和必要的补充,也必定得到发展;

②“重农抑商”政策促进了农业的发展,必然带动了为农业服务的手工业、商业发展,这是不为统治者的意志为转移的;

③封建统治阶级对自己的奢侈生活的需要,客观上有利于政治中心商业的发展;

(三)文化

一,基础知识回顾:

1、思想上:春秋战国诸子百家;(见书本第19-21页)

2、文学艺术上:(见书本第21-22页)

1)诗歌;2)散文;3)绘画;4)音乐;

3、科学技术上:(见书本第23页)

1)天文历法;2)物理学;3)医学;

二,重点优化:

1、春秋战国时期文化发展的特点?——文化异常繁荣

1)社会变革导致百家争鸣,哲学兴盛

2)小生产者增多,民本思想形成

3)经济发展导致科技进步,领先世界

4)文学艺术繁荣,百花竞艳

2、战国时期百家争鸣局面形成的历史条件?(见新授课讲义,略)

3、老子“无为”主张的实质是什么

——企图阻止新兴的封建政治、经济发展,维护即将崩溃的奴隶制秩序。

4、对墨、法、儒家思想的认识?

【例题1】(94年全国高考题)

墨子说:“欲天下富而恶其贫,欲天下之治而恶其乱,当兼相爱,交相利。”又说:“(战争)春则废民耕稼树艺,秋则废民获敛┄百姓饥寒冻馁而死者,不可胜数。”就以上言论,指出其思想核心,说明其思想根源,并分析其积极意义。

1)思想核心:“兼爱”“非攻” ;

2)社会根源:

①经济:战国时期,封建经济初步形成。

②政治:随着农业和手工业的发展,小生产者的队伍扩大。他们深受剥削和压迫,要求摆脱贫困,渴望温饱富裕。

③现实:同时各诸侯国为掠夺土地和人口混战不已,生灵涂炭,生产破坏。广大小生产者厌恶战乱,渴望安定。

3)积极意义:

①墨子要求人们相亲相爱,互助互利,和睦安定,是符合人民利益的;

②反对掠夺战争,谴责战争对生产的破坏,也是符合人们利益的。

③墨子提出“兼爱”“非攻”企求一个和平安定的环境,发展生产,有利于社会进步和生产发展。

【例题2】为什么法家思想成为战国时期最为有用的思想,最受统治者推崇?

1)历史向前发展,人们应该根据现实需要改革——适应了社会大变革的需要。

2)主张“以法为本“来治国和主张建立君主专制的中央集权的国家——适应了地主阶级建立政权的需要,顺应了统一的需要。

【例题3】荀子唯物主义思想的核心是什么?以春秋战国时期有关史实说明这种思想产生的基础。

1)思想核心:自然有自己的规律;“制天命而用之”。

2)产生的社会基础:

①适应农业发展的需要,天文历法进步,一年的季节和节气测定,人们对自然的认识提高。

②兴修水利,社会经济发展,人们征服自然的能力提高。

③战国时期,地主阶级作为新兴阶级,积极进取。

【拓展】战国时期儒法两家思想有何异同?

(一)相似:

1)根本目的:维护统治;

2)治国思想:①法家:君主专制中央集权,官吏代替世袭贵族,大权集于君主;

②儒家:“劳心者治人……”为统治者辩护;

3)发展法则:①法家:历史向前发展,当代胜过古代;

②儒家:人力能够征服自然,人定胜天;

(二)不同:治国方式;

1)法家:(法治),法律全国公布,臣民必须严格遵守;

2)儒家:(仁政),“民贵君轻”;

5、春秋战国时期,有利于结束分裂混乱局面,走向统一的因素?

1)诸侯国争霸战争和兼并战争,使诸侯国数目减少;

2)华夏族和其它各族接触频繁,促进民族融合;

3)各国变法打击了旧贵族势力,促进旧制度瓦解崩溃和新兴地主阶级统治的建立,秦国实力的强大为统一准备条件;

4)法家理论的形成和发展为以后建立君主专制中央集权的封建国家奠定了基础,又为统一提供了思想武器;

5)各地经济文化交流的加强;

6)长期战争给人民带来深重灾难,人民渴望统一;

三、典型例题:

战国时期百家争鸣的局面是在怎样的历史条件下形成的?从现象到本质分析这一局面出现的原因;并指出这一局面在秦朝结束的必然性。

1)历史条件:略;

2)原因:

A、社会大变革时期,社会矛盾复杂,阶级关系出现新变化。

B、各阶级、阶层从不同立场、不同角度出发,发表不同看法,宣传自己的主张,于是出现了百家争鸣局面。

C、本质上是经济基础的变革在上层建筑意识形态领域中的反映。

3)结束的必然性:

A、秦统一后,采用法家思想建立了专制主义中央集权制度,为巩固统一,推行文化专制主义。

B、百家争鸣局面不利于中央集权,儒家学派的一些人还攻击郡县制,反对君主专制,因此诸子百家学说遭到禁止。

C、这是历史发展的必然结果,它反映了封建主义中央集权的时代要求。

变式题一:

“一定时期的思想文化,是一定时期的政治经济的反映。”试以春秋战国时期的有关史实说明这一规律。

答案:略;

变式题二:

春秋战国时期,我国社会发展的主要特征是什么?这一特征在经济、政治和思想文化领域有哪些反映?试用历史唯物主义观点说明其内在联系。

(一)特征:我国奴隶社会瓦解,封建社会形成。

(二)反映:

1)经济:①随着井田制的瓦解出现了封建剥削方式。

②战国时期,封建经济发展,出现新兴封建城市。

2)政治:③战争纷繁,有些战争客观上促进民族融合。人民厌恶战争,渴望统一。

④新兴地主阶级变法运动,封建制度逐步确立。

3)思想文化:⑤战国时期出现了“百家争鸣”。

(三)内在联系:

①生产力提高,经济发展,促进了社会制度的变革与进步,促进了科学文化发展。

②新的社会制度又解放了生产力,从而促进了生产力、社会经济和科学文化的发展。

先秦时期

原始社会

奴隶社会

封建社会

旧石器时代;

新石器时代;

建立:夏朝(约BC2070—约BC1600年)

发展:商朝(约BC1600—BC1046年)

鼎盛:西周(BC1046—BC771年)

瓦解:东周春秋(BC770—BC476年)

形成:东周战国(BC475—BC221年)

铁器、牛耕的使用

私田增多

出现新的剥削方式(封建的)

井田制瓦解

封建地主阶级土地所有制确立

同课章节目录