重庆市部分区县2018-2019学年高二上学期期末测试语文试题含答案

文档属性

| 名称 | 重庆市部分区县2018-2019学年高二上学期期末测试语文试题含答案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 96.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-01-28 20:03:03 | ||

图片预览

文档简介

重庆市部分区县2018-2019学年高二上学期期末测试语文试题

一、现代文阅读(36 分)

(一)论述类文本阅读(本题共 3 小题,9 分)

阅读下面的文字,完成 1~3 题。〖〗

人的喉咙发音长短、高低,与人的呼吸有关。人不能不喘息,发音也就不能不间歇,语言也就不能不有所停顿。在说话时,不一定必到意思完整时才作停顿,而是在气力不能继续下去处即作停顿。在习惯中,语言完整处的停顿固然叫作“句”,而气力不济处的停顿,也叫作“句”。有时候后者被应用的次数,还远远多于前者。习惯有“上下句”之说,凡说到“上下句”,即意味着仅仅一个“上句”还不够,而须有“下句”接配才算完整。虽然如此,但绝不能因此便断定那个“上句”不算一“句”,或说不叫作一“句”。顾名思义,既叫“上句”,便是承认它是个“句”,只不过“上”而已。

五代时王定保在《唐摭言》卷六中记牛僧孺一事,牛携所作文章谒韩愈、皇甫湜。“其首篇《说乐》,韩始见题而掩卷问之曰:‘且以拍板为什么?’僧孺曰:‘乐句。’二公大欣赏之。”韩愈所说的拍板,当然不是仅指木板工具,而是兼指木板所具有的作用。而牛僧孺所答,则是侧重指其作用,也就是指拍打的节奏。音乐的节奏既可名为“乐句”,那么语言的停顿,又有何不可称为“语板”?我们知道,音乐有板有眼。有板板连接的,有一板一眼的,有一板二眼的,有一板三眼的,都不出乎四拍。虽有的是五拍的,如昆曲常在三拍处叠一拍,这与军乐鼓点相同,但那紧叠的两拍,实仅占四分之一,合其前后,仍是四节。

为什么四节为止?从生活实际说来,再多就接不上气力了。人的气力有限度,那所发出的声音也必与之相应。

我们反观汉语的现象,一个停顿之前,即一句之中,无论字数多少,都会在快慢速度上加以调剂,甚至切成几逗。

即使争吵,仔细去听,总有节奏。

节拍并不都与字数相应,念着容易上口也容易记忆的歌诀之类,最少的是三字句,如《三字经》。其次是四字句,不但“关关雎鸠”“天地玄黄”通行不绝,试翻开现在所编的许多《成语词典》中的若干成语,都以四字的为多。五言、七言更是诗句的常态。六言是两个三言或三个两言。八言常是两个四言。拍着板来念,快慢随人,但俱不会多到四拍以上。至于九言诗句,有二七字的,或四字五字的,都是复合句,并非真九字句,而且读来麻烦,作者也少。不难理解,费气力的,行之必然不广。骈文以四言六言递相交替,又重叠又变化,念起顿挫流畅,所以曾流行千年。至于没有固定字数的散语句子,在说话和诵念中,也有轻重疾徐。常见初识字的小孩或识字不多的成年人,拿着报纸,每字平均力量去念,听者常会发笑。因为他们失却了句中的板眼,更不论句间的抑扬了。

所以散语的句子,包括文言的或口语的,无论多么长,都必有中间的顿挫。

(摘编自启功《汉语现象论丛》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是(3 分)

A.气力不济时的停顿也叫“句”,习惯上叫“上句”,要接配“下句”语意才完整。

B.音乐中的一板可切成几眼,一板二眼即二拍,一板三眼即三拍,最多不超过五拍。

C.语言的停顿也可称为“语板”,即使争吵,仔细听,总是一板一眼的,颇有节奏。

D.古诗文中一句话无论多少个字,由于气力的原因,一句话始终要保持四个节拍。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3 分)

A.文章以句的节拍为论述对象,阐明了语句停顿的生理原因与节奏原理。

B.文章引《唐摭言》中牛僧孺一事,论证了语言跟音乐一样都存在着节拍。

C.文章通过对三字句到九字句的分析,论证了节拍多少并不都与字数相应。

D.文章论述逐层深入,条理分明,使读者对语言停顿有了较深入的了解。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3 分)

A.绝句的四句,律诗的八句,既有气力不济处的停顿,也有语言完整处的停顿。

B.“句”和“板”原本都是音乐专用术语,后来才被人们借用来指称语言的停顿。

C.骈文的盛行与其句子的节拍密不可分,可见写文章需要追求句子的顿挫流畅。

D.无论多么长的散语句子,句中都有板有眼,所以在诵读时不能每个字平均用力。

(二)文学类文本阅读(本题共 3 小题,15 分)

阅读下面的文字,完成 4~6 题。

故乡的胡同

史铁生

北京很大,不敢说就是我的故乡。我的故乡很小,仅北京城之一角,方圆大约二里,东和北曾经是城墙现在是二环路。其余的北京和其余的地球我都陌生。

二里方圆,上百条胡同密如罗网,我在其中活到四十岁。编辑约我写写那些胡同,以为简单,答应了,之后发现这岂非是要写我的全部生命?办不到。但我的心神便又走进那些胡同,看它们一条一条怎样延伸怎样连接,怎样枝枝叉叉地漫展,以及怎样曲曲弯弯地隐没。我才醒悟,不是我曾居于其间,是它们构成了我。密如罗网,每一条胡同都是我的一段历史、一种心绪。

四十年前,一个男孩艰难地越过一道大门槛,惊讶着四下张望,对我来说胡同就在那一刻诞生。很长很长的一条土路,两侧一座座院门排向东西,红而且安静的太阳悬挂西端。男孩看太阳,直看得眼前发黑,闭一会眼,然后顽固地再看太阳。因为我问过奶奶:“妈妈是不是就从那太阳里回来?”

奶奶带我走出那条胡同,可能是在另一年。奶奶带我去看病,走过一条又一条胡同,天上地上都是风、被风吹淡的阳光、被风吹得断续的鸽哨声,那家医院就是我的出生地。打完针,嚎陶之际,奶奶买一串糖葫芦慰劳我,指着医院的一座西洋式小楼说,她就是从那儿听见我来了,我来的那天下着罕见的大雪。

是我不断长大所以胡同不断地漫展呢,还是胡同不断地漫展所以我不断长大?可能是一回事。

有一天母亲领我拐进一条更长更窄的胡同,把我送进一个大门,一眨眼母亲不见了。我正要往门外跑时被一个老太太拉住,她很和蔼但是我哭着使劲挣脱她,屋里跑出来一群孩子,笑闹声把我的哭喊淹没。我头一回离家在外,那一天很长,墙外磨刀人的喇叭声尤其漫漫。这幼儿园就是那老太太办的,都说她信教。

几乎每条胡同都有庙。僧人在胡同里静静地走,回到庙里去沉沉地唱,那诵经声总让我看见夏夜的星光。睡梦中我还常常被一种清朗的钟声唤醒,以为是午后阳光落地的震响,多年以后我才找到它的来源。现在俄国使馆的位置,曾是一座东正教堂,我把那钟声和它联系起来时,它已被推倒。那时,寺庙多已消失或改作它用。

我的第一个校园就是往日的寺庙,庙院里松柏森森。那儿有个可怕的孩子,他有一种至今令我惊诧不解的能力,同学们都怕他,他说他第一跟谁好谁就会受宠若惊,说他最后跟谁好谁就会忧心忡忡,说他不跟谁好了谁就像被判离群的鸟儿。因为他,我学会了诌媚和防备,看见了孤独。成年以后,我仍能处处见出他的影子。

十八岁去插队,离开故乡三年。回来双腿残废了,找不到工作,我常独自摇了轮椅一条条再去走那些胡同。

它们几乎没变,只是往日都到哪儿去了很费猜解。在一条胡同里我碰见一群老太太,她们用油漆涂抹着美丽的图画,我说我能参加吗?我便在那儿拿到平生第一份工资,我们整日涂抹说笑,对未来抱着过分的希望。

母亲对未来的祈祷,可能比我对未来的希望还要多,她在我们住的院子里种下一棵合欢树。那时我开始写作,开始恋爱,爱情使我的心魂从轮椅里站起来。可是合欢树长大了,母亲却永远离开了我,几年爱过我的那个姑娘也远去他乡,但那时她们已经把我培育得可以让人放心了。然后我的妻子来了,我把珍贵的以往说给她听,她说因此她也爱恋着我的这块故土。

我单不知,像鸟儿那样飞在很高的空中俯看那片密如罗网的胡同,会是怎样的景象?飞在空中而且不惊动下面的人类,看一条条胡同的延伸、连接、枝枝叉叉地漫展以及曲曲弯弯地隐没,是否就可以看见了命运的构造?

4. 下列对文章相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3 分)

A.文章重心不在写故乡,也不在写胡同,因此开篇作者对自己的故乡做了独特的界定,这有助于凸现胡同与“我”之间的联系。

B.作者以胡同为线索对自己四十年生命历程做回顾,其中用“小男孩”这样的称谓来指称自己,叙述中有一种间离感和审视意味。

C.小男孩不停地看太阳,等候着母亲回家,是因为他知道太阳落山后妈妈才能回家,小小年纪却颇为懂事,能够体谅母亲的辛劳。

D.作者回忆往事时保持着情感的克制,不做过多渲染,多选择有代表性的细节作描写,表现出超越生活悲喜、坦然面对命运的达观。

5. 请根据“我”在胡同里生活的经历,简要分析胡同“构成了我”的具体内涵。(6 分)

6.这篇文章在结构上主要有哪些特点?请简要分析。(6 分)

(三)实用类文本阅读(本题共 3 小题,12 分)

阅读下面的文字,完成 7~9 题。

材料一

由北京市网信办指导、首都互联网协会主办的 2018 年度第三次评议会近日在京召开,会议发布了《2017-2018年首都青少年上网行为研究报告》。调查数据显示,写作业仍是占用青少年课余时间最多的活动,高达 43.5%,而把上网作为课余时间主要活动的青少年只占总体数量的 16.0%。青少年上网目的中排名前三的分别是玩游戏、聊天交友、查资料学习,分别占比 47.5%、45.0%、37.2%。同时,在对青少年上网的主要行为进行调查时发现, 休闲娱乐类活动依然占比较大,是使用互联网学习、查资料、看新闻人数总和的近四倍之多。

(摘编自刘婧《<2017-2018 年首都青少年上网行为研究报告>发布》,《北京青年报》2018 年 7 月 20 日)

材料二

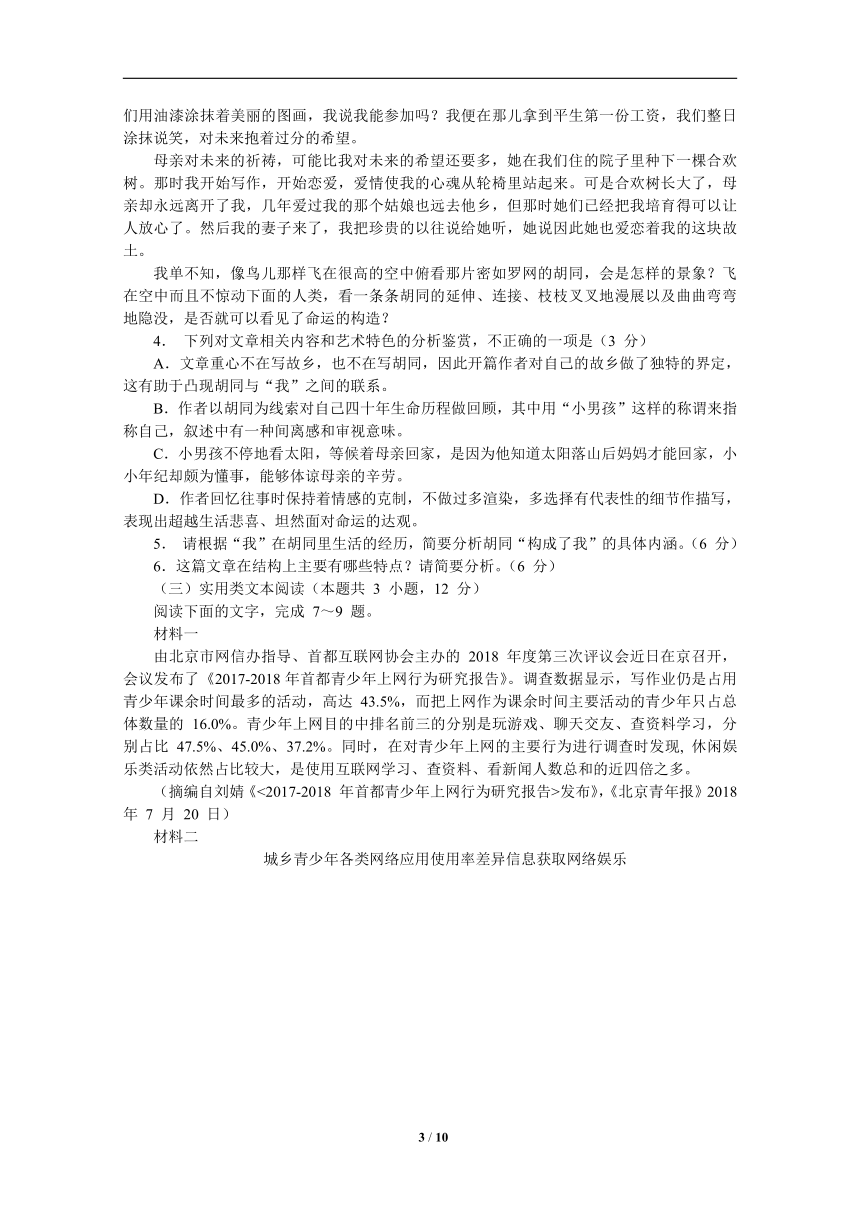

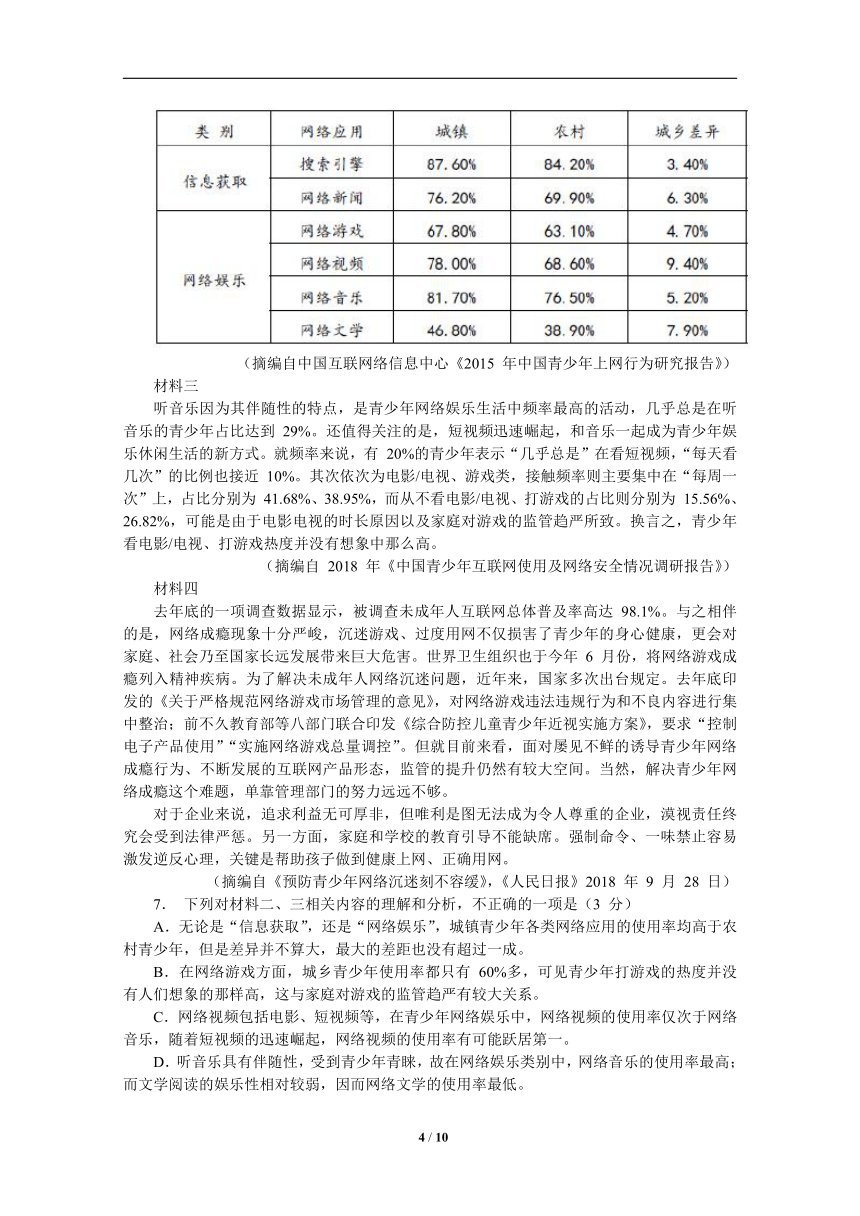

城乡青少年各类网络应用使用率差异信息获取网络娱乐

(摘编自中国互联网络信息中心《2015 年中国青少年上网行为研究报告》)

材料三

听音乐因为其伴随性的特点,是青少年网络娱乐生活中频率最高的活动,几乎总是在听音乐的青少年占比达到 29%。还值得关注的是,短视频迅速崛起,和音乐一起成为青少年娱乐休闲生活的新方式。就频率来说,有 20%的青少年表示“几乎总是”在看短视频,“每天看几次”的比例也接近 10%。其次依次为电影/电视、游戏类,接触频率则主要集中在“每周一次”上,占比分别为 41.68%、38.95%,而从不看电影/电视、打游戏的占比则分别为 15.56%、26.82%,可能是由于电影电视的时长原因以及家庭对游戏的监管趋严所致。换言之,青少年看电影/电视、打游戏热度并没有想象中那么高。

(摘编自 2018 年《中国青少年互联网使用及网络安全情况调研报告》)

材料四

去年底的一项调查数据显示,被调查未成年人互联网总体普及率高达 98.1%。与之相伴的是,网络成瘾现象十分严峻,沉迷游戏、过度用网不仅损害了青少年的身心健康,更会对家庭、社会乃至国家长远发展带来巨大危害。世界卫生组织也于今年 6 月份,将网络游戏成瘾列入精神疾病。为了解决未成年人网络沉迷问题,近年来,国家多次出台规定。去年底印发的《关于严格规范网络游戏市场管理的意见》,对网络游戏违法违规行为和不良内容进行集中整治;前不久教育部等八部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》,要求“控制电子产品使用”“实施网络游戏总量调控”。但就目前来看,面对屡见不鲜的诱导青少年网络成瘾行为、不断发展的互联网产品形态,监管的提升仍然有较大空间。当然,解决青少年网络成瘾这个难题,单靠管理部门的努力远远不够。

对于企业来说,追求利益无可厚非,但唯利是图无法成为令人尊重的企业,漠视责任终究会受到法律严惩。另一方面,家庭和学校的教育引导不能缺席。强制命令、一味禁止容易激发逆反心理,关键是帮助孩子做到健康上网、正确用网。

(摘编自《预防青少年网络沉迷刻不容缓》,《人民日报》2018 年 9 月 28 日)

7. 下列对材料二、三相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3 分)

A.无论是“信息获取”,还是“网络娱乐”,城镇青少年各类网络应用的使用率均高于农村青少年,但是差异并不算大,最大的差距也没有超过一成。

B.在网络游戏方面,城乡青少年使用率都只有 60%多,可见青少年打游戏的热度并没有人们想象的那样高,这与家庭对游戏的监管趋严有较大关系。

C.网络视频包括电影、短视频等,在青少年网络娱乐中,网络视频的使用率仅次于网络音乐,随着短视频的迅速崛起,网络视频的使用率有可能跃居第一。

D.听音乐具有伴随性,受到青少年青睐,故在网络娱乐类别中,网络音乐的使用率最高;而文学阅读的娱乐性相对较弱,因而网络文学的使用率最低。

8.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是(3 分)

A.首都青少年在课余时间写作业的占比达 43.5%,在课余时间上网的只占 16.0%,可见大部分青少年并未过度依赖网络,学习仍是他们日常生活的主体。

B.首都青少年上网目的中排名前三的都是休闲娱乐类活动,其中玩游戏占比接近 50%;这些休闲娱乐类活动占比几乎是其它主要上网行为总和的四倍。

C.我国青少年网络成瘾现象十分严峻,这不仅会损害他们的身心健康,更会对家庭、社会乃至国家带来巨大危害,世界卫生组织也将其列入精神疾病。

D.虽然近年来管理部门下了很大的决心,多次出台规定来集中整治网络游戏违法违规行为,以及调控网络游戏总量等,但从现状来看,监管还不够到位。

9.针对青少年的上网行为,材料一、材料三、材料四表达的侧重点各有什么不同?请简要概括。(6 分)

二、古代诗文阅读(34 分)

(一)文言文阅读(本题共 4 小题,19 分)

阅读下面的文言文,完成 10~13 题。

王勃字子安,绛州龙门人。六岁善文辞,九岁得颜师古注《汉书》读之,作《指瑕》以擿其失。麟德初,刘祥道巡行关内,勃上书自陈,祥道表于朝,对.策.高第。年未及冠,授朝散郎,数献颂阙下。沛王闻其名,召署府修撰,论次《平台秘略》。书成,王爱重之。是时,诸王斗鸡,勃戏为文檄英王鸡,高宗怒曰:“是且交构。”斥出府。勃既废,客剑.南.。尝登葛愦山旷望,慨然思诸葛亮之功,赋诗见情。闻虢州多药草求补参军倚才陵藉为僚吏共嫉官奴曹达抵罪匿勃所惧事泄辄杀之事觉当诛会赦除名父福畤,繇雍州司功参军坐勃故左迁交阯令。勃往省,度海溺水,痵而卒,年二十九。初,道出钟陵,九月九日都督大宴滕王阁,宿命其婿作序.以夸客,因出纸笔遍请客,莫敢当。至勃,沆然不辞。都督怒,起更衣,遣吏伺其文辄报。一再报,语益奇,乃矍然曰:“天才也!”请遂成文,极欢罢。勃属文,初不精思,先磨墨数升,则酣饮,引被覆面卧,及寤,援笔成篇,不易一字,时人谓勃为“腹稿”。尤喜著书。初,祖通,隋末居白牛溪教授,门人甚众。尝起汉、魏尽晋作书百二十篇,以续古《尚.书.》,后亡其序,有录无书者十篇,勃补完缺逸,定著二十五篇。尝谓人子不可不知医,时长安曹元有秘术,勃从之游,尽得其要。勃兄剧,弟助,皆第进士。初,勔、剧、勃皆著才名,故杜易简称“三珠树”,其后助、劼又以文显。福畤尝诧韩思彦,思彦戏曰:“武子有马癖,君有誉儿癖,王家癖何多耶?”使助出其文,思彦曰:“生子若是,可夸也。”勃与杨炯、卢照邻、骆宾王皆以文章齐名,天下称初唐四杰。

(节选自《新唐书?王勃传》)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3 分)

A.闻虢州多药草/求补/参军倚才陵藉/为僚吏共嫉/官奴曹达抵罪/匿勃所/惧事泄/辄杀之/事觉当诛/会赦除名/

B.闻虢州多药草/求补参军/倚才陵藉/为僚吏共嫉/官奴曹达抵罪/匿勃所/惧事泄/辄杀之/事觉当诛/会赦除名/

C.闻虢州多药草/求补/参军倚才陵藉/为僚吏共嫉/官奴曹达抵罪匿/勃所惧事泄/辄杀之/事觉当诛/会赦除名/

D.闻虢州多药草/求补参军/倚才陵藉/为僚吏共嫉/官奴曹达抵罪匿/勃所惧事泄/辄杀之/事觉当诛/会赦除名/

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3 分)

A.对策,古时人才选拔考试的一种形式,就政事、经义等设问,由应试者对答,答策出色者,可以评为“第一”或“高第”。

B.剑南,即剑南道,唐朝行政区划之一,治所位于成都府,因位于剑门关以南,故名;其行政长官为剑南节度使等。

C.序,文体的一种,有书序、赠序等;此处的序是临别赠言,后由王勃写成,即《滕王阁序》,和《兰亭集序》同属赠序。

D.《尚书》,儒家“五经”之一,最早就叫《书》,“尚”即“上”,“尚书”即“上古的书”,有今文和古文两种不同的传本。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3 分)

A.王勃聪颖早慧,少年得志。他六岁便善于文辞,九岁就写文章指出了《汉书》错误;不到二十岁就在对策中获得高第,被授予朝散郎一职,后又担任沛王府修撰。

B.王勃年少轻狂,恃才凌人。皇子们斗鸡,他写了一篇“檄文”,触犯了皇族忌讳;在虢州他倚才欺凌同僚,遭到同僚厌恶;后又擅杀官奴,差点因此丢掉性命。

C.王勃抱负远大,英年早逝。客居剑南时,他曾登葛愦山追思诸葛亮功绩,赋诗抒怀;被革除官籍后去交阯探父,在渡海时不幸溺水,惊悸而亡,终年二十九岁。

D.王勃文思敏捷,极负盛名。他写文章援笔成篇,《滕王阁序》便是宴会上即兴而作;他不仅与兄长有“三珠树”的美誉,更与杨炯、卢照邻、骆宾王并称“初唐四杰”。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10 分)

(1)勃戏为文檄英王鸡,高宗怒曰:“是且交构。”斥出府。(5 分)

(2)使助出其文,思彦曰:“生子若是,可夸也。”(5 分)

(二)古代诗歌阅读(本题共 2 小题,9 分)

阅读下面这首唐诗,完成 14~15 题。

独不见

沈佺期

卢家少妇郁金堂,海燕双栖玳瑁梁。

九月寒砧催木叶,十年征戍忆辽阳。

白狼河北音书断,丹凤城南秋夜长。

谁为含愁独不见,更教明月照流黄!

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3 分)

A.诗歌开头两句浓墨重彩地夸写居室之华丽,并用“海燕双栖”暗作比兴,反衬出女主人公孤独寂寞的处境。

B.“十年”突出夫妻分离时间之久长,“辽阳”表明他们空间距离之阻隔,从而加重了“忆”字所表达情感的分量。

C.“音书断”明写征人杳无音讯,“秋夜长”暗写思妇彻夜难眠,二者构成因果,凸显出女主人公内心的担忧。

D.尾联描写了女主人公满腹愁思、独立窗前望月的情景,而末句在抒情方式上与李白“我寄愁心与明月”相同。

15.请简要赏析“九月寒砧催木叶”的妙处。(6 分)

(三)名篇名句默写(本题共 1 小题,6 分)

16.补写出下列句子中的空缺部分。(6 分)

(1)《诗经?氓》中“ , ”两句,用比喻来劝告女性不要沉溺于爱情。

(2)《庄子?逍遥游》中指出列子是有所依靠的,然后紧接着说,“ , ” 遨游在无穷无尽的境界中才是无所凭借的。

(3)辛弃疾《永遇乐?京口北固亭怀古》中,用“ , ”两句,表明英雄人物、英雄业绩随风雨而去。

三、语言文字运用(20 分)

阅读下面的文字,完成 17~19 题。

自从数字互联网技术应用于新闻出版传播领域以来,阅读的碎片化以及浅表性问题就不断地招致各种严肃批评。然而,这些批评并未阻拦住碎片化阅读的发展。如今手机出版物可谓 ,微博、微信铺天盖地。举目望去,忙于看手机的“低头一族”比比皆是。欧洲人惯于在旅途中捧读大部头经典著作,这是我们经常拿来教育国人要热爱读书的例证。现在,国人在旅途中捧读大部头者尚属 ,但阅读状况也有改观。过去我们的同胞在国际航班上往往 ,如今捧读手机与平板电脑者则渐渐增多。有人说如此还是不行,这还不是正经读书。可是,凡事不妨往好处去想,对于国民阅读率历来就比较低的中国,用这类便捷的阅读终端去读一些内容基本良好的文字,大众从不读到读,从读之甚少到读之较多,也许并不失为一种相宜的阅读方式。特别是对于许多上班的年轻人而言,在拥挤的公交车上,捧读手机实在要比捧一本书方便得多,能在碎片时间里读一些值得一读的碎片文字,也是一番难得的用功。( ),更是相得益彰的事情。目前,移动互联网阅读在中国 ,也许这就是最适宜的中国式阅读。

17.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是(3 分)

A.五花八门 吉光片羽 侃侃而谈 蔚然成风

B.五花八门 凤毛麟角 高谈阔论 方兴未艾

C.琳琅满目 凤毛麟角 侃侃而谈 方兴未艾

D.琳琅满目吉光片羽高谈阔论蔚然成风

18.文中画横线的部分有语病,下列修改最恰当的一项是(3 分)

A.对于国民阅读率历来就比较低的中国,用这类便捷的阅读终端去读一些内容基本良好的文字,使得大众从不读到读,从读之甚少到读之较多,也许并不失为一种相宜的阅读方式。

B.对于国民阅读率历来就比较低的中国来说,用这类便捷的阅读终端去读一些内容基本良好的文字,大众从不读到读,从读之甚少到读之较多,这也许并不失为一种相宜的阅读方式。

C.对于国民阅读率历来就比较低的中国,用这类便捷的阅读终端去读一些内容基本良好的文字,使得大众从不读到读,从读之甚少到读之较多,这也许并不失为一种相宜的阅读方式。

D.对于国民阅读率历来就比较低的中国来说,用这类便捷的阅读终端去读一些内容基本良好的文字,使得大众从不读到读,从读之甚少到读之较多,也许并不失为一种相宜的阅读方式。

19.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(3 分)

A.倘若有些人发现了一本好书,读了一些短小碎片后,引起了兴趣,闲暇下来再去深读整本书

B.倘若有些人发现了一本好书,引起了兴趣,读了一些短小碎片后,闲暇下来再去深读整本书

C.倘若有些人读了一些短小碎片后,发现了一本好书,引起了兴趣,闲暇下来再去深读整本书

D.倘若有些人引起了兴趣,读了一些短小碎片后,发现了一本好书,闲暇下来再去深读整本书

20.下面是一张请假条,其中有五处词语使用不当,请找出并作修改。要求修改后语意准确,语体风格一致。(5 分)

请 假 条

张老师:

在你的悉心指导下,我在“传承家风”的征文比赛中斩获一等奖,应组委会邀请,明天要莅临颁奖大会并发言,不能到校上课,特请假一天,请务必批准!

此致

教安

学生:李小明

2019 年 1 月 16 日

21.评书和相声均是我国传统的曲艺节目,也是我国著名的非物质文化遗产,请利用所给 材料,组成一副 关于评书 的对联 、一副关 于相声 的对联 ,要求用 完材料 。(6 分)

材料:吹拉弹奏 惟妙惟肖 悲欢离合 古往今来 重新说起 有板有眼 说学逗唱 再叙从头

(1)评书:

(2)相声:

四、写作(60 分)

22.阅读下面这首诗,根据要求写作。(60 分)

树

冬天,无情地用利剑斩断我的双臂,我不怨你,你是为了让我在来年夏天更加茂密。

要求:综合诗歌的内容及含意,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于 800 字。

2018 年秋高二(上)期末测试卷语文参考答案

1.A(B 一板二眼是三拍,一板三眼是四拍,最多不超过四拍。C“一板一眼”是表示 2/4 拍,而争吵的语句不可能总是 2/4 拍。D“俱不会多到四拍以上”,而非必须四个节拍。)

2.B(牛僧孺一事论证的是音乐有节拍,不能证明语言也有节拍。)

3B(“句”本身就指语言的停顿,不是音乐专用术语。)

4. C(“我”认为妈妈是从太阳那里回来,是依恋母爱的温暖,不是认为“天黑后才能回家”“懂事”“体谅母亲的辛劳”。)

5. ①幼年时期,胡同里有亲人给“我”的温暖呵护,以及“我”第一次离家的痛苦。②青少年时期,胡同给了“我”心灵的慰藉,也带给“我”心灵的伤害。③成年以后,胡同给了“我”生活的希望,让我懂得了爱与坚强。(每点 2 分,共 6 分)

6. ①采用总分总结构。开篇引出胡同后总说胡同“构成了我”,然后分阶段叙述往事,最后用想象俯看胡同作结。②按时间顺序记叙。主体部分作者将自己四十年的人生分三个阶段,依次进行叙述。③首尾照应。文章开头写“我的心神便又走进那些胡同,看它们一条一条怎样延伸怎样连接,怎样枝枝叉叉地漫展,以及怎样曲曲弯弯地隐没”,结尾写“看一条条胡同的延伸、连接、枝枝叉叉地漫展以及曲曲弯弯地隐没”,形成照应。

④行文转换自然巧妙。如:第六段结尾写老太太“信教”,第七段接着就写“几乎每条胡同都有庙”;第七段结尾写“寺庙多已消失或改作它用”,第八段接着就写寺庙改成的校园。(每点 2 分,共 6 分,任答三点即可。)

7. B(强加因果,打游戏的热度并没有人们想象的那样高是从接触频率得出的。)

8. D(A 原文的意思是将写作业和上网作为课余时间的主要活动,不是在课余时间写作业和上网。B 排名前三中的查资料学习不是休闲娱乐类活动;“这些休闲娱乐类活动”缩小了范围,原文是“休闲娱乐类活动”。C是将“网络游戏成瘾列入精神疾病”,不是将“网络成瘾”列入精神疾病。)

9. ①材料一侧重于对青少年课余时间上网行为的比例和目的作分析;②材料三侧重于对青少年各种网络娱乐活动的频率和占比作分析;③材料四侧重于提出青少年网络成瘾的预防措施。(每点 2 分,共 6 分)

10.B11.C(属于宴集序,并非临别赠言。)

12.A(指出的是颜师古所注《汉书》的错误。)

13.(1)王勃开玩笑地写了一篇檄文声讨英王的斗鸡,高宗发怒说:“这将挑起纷争。”把王勃逐出王府。(1 句 1分,整体 1 分,共 5 分)

(2)王福畤让王助拿出他的文章,韩思彦说:“生儿子像这样,值得夸耀。”(1 句 1 分,整体 1 分,共 5 分)

14.D(“独立窗前”无中生有;在抒情方式上与李白并不相同,李白是直抒胸臆,而该诗以景结情。)

15.①融情于景,通过砧声、落叶渲染凄凉气氛,烘托主人公对丈夫的相思之情。②视听结合,砧声阵阵是所闻,木叶潇潇是所见,二者结合写景更丰富。③造句奇警,明明是萧萧落叶催人捣衣而砧声不止,诗人却故意主客倒置,以渲染砧声所引起的心理反响,无理而妙。(每点 2 分,共 6 分)

16.(6 分)

(1)于嗟鸠兮 无食桑葚(2)(若夫)乘天地之正 而御六气之辩(3)舞榭歌台风流总被雨打风吹去(每空 1 分,有错别字不得分)

17.B(“五花八门”:形容花样繁多或变幻多端。“琳琅满目”:满眼都是珍贵的东西,形容各种美好的东西很多(多指书籍或工艺品)。“凤毛麟角”:比喻稀少而可贵的人或事物。“吉光片羽”:指神兽的一小块毛皮,比喻残存的珍贵的文物。“高谈阔论”:漫无边际地大发议论(多含贬义)。“侃侃而谈”:理直气壮、从容不迫地说话。“方兴未艾”:事物正在兴起、发展,一时不会终止。“蔚然成风”:形容一种事物逐渐发展、盛行,形成风气。)

18.D19.C20.示例:①“你”改为“您”;②“斩获”改为“获得”;③“莅临”改为“参加”;④删去“务必”;⑤“教安”

改为“敬礼”。(每处 1 分,共 5 分)

21.示例:(1)评书:古往今来重新说起,悲欢离合再叙从头。(3 分)

(2)相声:说学逗唱惟妙惟肖,吹拉弹奏有板有眼。(3 分)

参考译文:

王勃,字子安,是绛州龙门人。六岁就善于写文章,九岁有机会读到颜师古所注《汉书》,写了《指瑕》来指出其中的错误。麟德初年,官员刘祥道巡查关内,王勃上书展示自己的才华,刘祥道上表向朝廷举荐他,他参加策问对答获得优等。年龄不到二十岁,就被授予朝散郎的职位,多次到朝廷进献颂文。沛王听说他的名声,把他召进王府任修撰,编写《平台秘略》一书。书写成以后,沛王对王勃更加信任宠爱。当时,皇子们常玩斗鸡游戏,王勃替沛王戏作了一篇《檄英王鸡》的檄文,高宗发怒道:“这将挑起纷争。”把王勃逐出王府。王勃被罢废后,出游客居剑南,曾经登上葛愦山远望,慷慨地追念起诸葛亮的功绩,赋诗抒情。他听说虢州盛产草药,请求补任虢州参军。王勃仗着自己的才气欺负别的官员,受到官吏们一致厌恶。官奴曹达犯罪,藏匿在王勃处,他怕事情泄露,就杀了曹达。事情败露应处死罪,适逢大赦只革除了他的官职。王勃父亲名叫王福畤,因受王勃之事牵连,由雍州司功参军贬谪为交阯令。王勃前去探望,在渡海的时候掉进水里,受到惊吓死去,只有二十九岁。

最初,王勃路经钟陵,九月九日都督在滕王阁举行盛大宴会,事先叫自己的女婿写好序文来向众宾客夸耀,于是拿出纸笔一一请宾客们动笔写文章,没有人敢接受。到了王勃,他毫不推辞。都督很生气,起身更衣,派遣属吏等他写下文句就立即报告。一报再报,文句越发奇妙,于是惊奇道:“真是天才呀!”请他把文章写成,竭尽欢乐一直到宴会结束。王勃写文章,最初并不精心构思,先磨好几升墨,然后尽兴饮酒,拉开被子蒙头大睡,等到醒来后,提笔一挥而成篇,不用改动一个字,当时人说王勃是打腹稿。王勃特别喜欢编撰学术著作。最初,他的祖父王通,在隋朝末年隐居在白牛溪传授学术,门徒很多。他曾经搜集整理了汉、魏一直到晋代结束的著作一百二十篇,来作为古文《尚书》的续篇,后来他的序文散失了,有十篇只有目录而没有文章。王勃把缺失的篇目补充完整,最后编定了二十五篇。他曾经认为,做为子女不能不懂医术,当时长安人曹元有隐密的医术,王勃跟从他学习,完全掌握了曹元的医学精要。王勃的哥哥王剧,弟弟王助,都考中了进士。最初,王勔、王剧、王勃弟兄三人都因才华而出名,所以杜易简称他们为“三珠树”。后来,王助、王劼也因为文才得到显达。王福畤曾经向韩思彦夸奖自己的儿子,韩思彦开玩笑说:“王武子有马癖,您有誉儿癖,王家的癖好为什么这么多呢?”王福畤就让王助拿出他的文章,韩思彦看后说:“生儿子像这样,值得夸耀。”王勃与杨炯、卢照邻、骆宾王都凭借文才齐名,被天下人称之为初唐四杰。

一、现代文阅读(36 分)

(一)论述类文本阅读(本题共 3 小题,9 分)

阅读下面的文字,完成 1~3 题。〖〗

人的喉咙发音长短、高低,与人的呼吸有关。人不能不喘息,发音也就不能不间歇,语言也就不能不有所停顿。在说话时,不一定必到意思完整时才作停顿,而是在气力不能继续下去处即作停顿。在习惯中,语言完整处的停顿固然叫作“句”,而气力不济处的停顿,也叫作“句”。有时候后者被应用的次数,还远远多于前者。习惯有“上下句”之说,凡说到“上下句”,即意味着仅仅一个“上句”还不够,而须有“下句”接配才算完整。虽然如此,但绝不能因此便断定那个“上句”不算一“句”,或说不叫作一“句”。顾名思义,既叫“上句”,便是承认它是个“句”,只不过“上”而已。

五代时王定保在《唐摭言》卷六中记牛僧孺一事,牛携所作文章谒韩愈、皇甫湜。“其首篇《说乐》,韩始见题而掩卷问之曰:‘且以拍板为什么?’僧孺曰:‘乐句。’二公大欣赏之。”韩愈所说的拍板,当然不是仅指木板工具,而是兼指木板所具有的作用。而牛僧孺所答,则是侧重指其作用,也就是指拍打的节奏。音乐的节奏既可名为“乐句”,那么语言的停顿,又有何不可称为“语板”?我们知道,音乐有板有眼。有板板连接的,有一板一眼的,有一板二眼的,有一板三眼的,都不出乎四拍。虽有的是五拍的,如昆曲常在三拍处叠一拍,这与军乐鼓点相同,但那紧叠的两拍,实仅占四分之一,合其前后,仍是四节。

为什么四节为止?从生活实际说来,再多就接不上气力了。人的气力有限度,那所发出的声音也必与之相应。

我们反观汉语的现象,一个停顿之前,即一句之中,无论字数多少,都会在快慢速度上加以调剂,甚至切成几逗。

即使争吵,仔细去听,总有节奏。

节拍并不都与字数相应,念着容易上口也容易记忆的歌诀之类,最少的是三字句,如《三字经》。其次是四字句,不但“关关雎鸠”“天地玄黄”通行不绝,试翻开现在所编的许多《成语词典》中的若干成语,都以四字的为多。五言、七言更是诗句的常态。六言是两个三言或三个两言。八言常是两个四言。拍着板来念,快慢随人,但俱不会多到四拍以上。至于九言诗句,有二七字的,或四字五字的,都是复合句,并非真九字句,而且读来麻烦,作者也少。不难理解,费气力的,行之必然不广。骈文以四言六言递相交替,又重叠又变化,念起顿挫流畅,所以曾流行千年。至于没有固定字数的散语句子,在说话和诵念中,也有轻重疾徐。常见初识字的小孩或识字不多的成年人,拿着报纸,每字平均力量去念,听者常会发笑。因为他们失却了句中的板眼,更不论句间的抑扬了。

所以散语的句子,包括文言的或口语的,无论多么长,都必有中间的顿挫。

(摘编自启功《汉语现象论丛》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是(3 分)

A.气力不济时的停顿也叫“句”,习惯上叫“上句”,要接配“下句”语意才完整。

B.音乐中的一板可切成几眼,一板二眼即二拍,一板三眼即三拍,最多不超过五拍。

C.语言的停顿也可称为“语板”,即使争吵,仔细听,总是一板一眼的,颇有节奏。

D.古诗文中一句话无论多少个字,由于气力的原因,一句话始终要保持四个节拍。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3 分)

A.文章以句的节拍为论述对象,阐明了语句停顿的生理原因与节奏原理。

B.文章引《唐摭言》中牛僧孺一事,论证了语言跟音乐一样都存在着节拍。

C.文章通过对三字句到九字句的分析,论证了节拍多少并不都与字数相应。

D.文章论述逐层深入,条理分明,使读者对语言停顿有了较深入的了解。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3 分)

A.绝句的四句,律诗的八句,既有气力不济处的停顿,也有语言完整处的停顿。

B.“句”和“板”原本都是音乐专用术语,后来才被人们借用来指称语言的停顿。

C.骈文的盛行与其句子的节拍密不可分,可见写文章需要追求句子的顿挫流畅。

D.无论多么长的散语句子,句中都有板有眼,所以在诵读时不能每个字平均用力。

(二)文学类文本阅读(本题共 3 小题,15 分)

阅读下面的文字,完成 4~6 题。

故乡的胡同

史铁生

北京很大,不敢说就是我的故乡。我的故乡很小,仅北京城之一角,方圆大约二里,东和北曾经是城墙现在是二环路。其余的北京和其余的地球我都陌生。

二里方圆,上百条胡同密如罗网,我在其中活到四十岁。编辑约我写写那些胡同,以为简单,答应了,之后发现这岂非是要写我的全部生命?办不到。但我的心神便又走进那些胡同,看它们一条一条怎样延伸怎样连接,怎样枝枝叉叉地漫展,以及怎样曲曲弯弯地隐没。我才醒悟,不是我曾居于其间,是它们构成了我。密如罗网,每一条胡同都是我的一段历史、一种心绪。

四十年前,一个男孩艰难地越过一道大门槛,惊讶着四下张望,对我来说胡同就在那一刻诞生。很长很长的一条土路,两侧一座座院门排向东西,红而且安静的太阳悬挂西端。男孩看太阳,直看得眼前发黑,闭一会眼,然后顽固地再看太阳。因为我问过奶奶:“妈妈是不是就从那太阳里回来?”

奶奶带我走出那条胡同,可能是在另一年。奶奶带我去看病,走过一条又一条胡同,天上地上都是风、被风吹淡的阳光、被风吹得断续的鸽哨声,那家医院就是我的出生地。打完针,嚎陶之际,奶奶买一串糖葫芦慰劳我,指着医院的一座西洋式小楼说,她就是从那儿听见我来了,我来的那天下着罕见的大雪。

是我不断长大所以胡同不断地漫展呢,还是胡同不断地漫展所以我不断长大?可能是一回事。

有一天母亲领我拐进一条更长更窄的胡同,把我送进一个大门,一眨眼母亲不见了。我正要往门外跑时被一个老太太拉住,她很和蔼但是我哭着使劲挣脱她,屋里跑出来一群孩子,笑闹声把我的哭喊淹没。我头一回离家在外,那一天很长,墙外磨刀人的喇叭声尤其漫漫。这幼儿园就是那老太太办的,都说她信教。

几乎每条胡同都有庙。僧人在胡同里静静地走,回到庙里去沉沉地唱,那诵经声总让我看见夏夜的星光。睡梦中我还常常被一种清朗的钟声唤醒,以为是午后阳光落地的震响,多年以后我才找到它的来源。现在俄国使馆的位置,曾是一座东正教堂,我把那钟声和它联系起来时,它已被推倒。那时,寺庙多已消失或改作它用。

我的第一个校园就是往日的寺庙,庙院里松柏森森。那儿有个可怕的孩子,他有一种至今令我惊诧不解的能力,同学们都怕他,他说他第一跟谁好谁就会受宠若惊,说他最后跟谁好谁就会忧心忡忡,说他不跟谁好了谁就像被判离群的鸟儿。因为他,我学会了诌媚和防备,看见了孤独。成年以后,我仍能处处见出他的影子。

十八岁去插队,离开故乡三年。回来双腿残废了,找不到工作,我常独自摇了轮椅一条条再去走那些胡同。

它们几乎没变,只是往日都到哪儿去了很费猜解。在一条胡同里我碰见一群老太太,她们用油漆涂抹着美丽的图画,我说我能参加吗?我便在那儿拿到平生第一份工资,我们整日涂抹说笑,对未来抱着过分的希望。

母亲对未来的祈祷,可能比我对未来的希望还要多,她在我们住的院子里种下一棵合欢树。那时我开始写作,开始恋爱,爱情使我的心魂从轮椅里站起来。可是合欢树长大了,母亲却永远离开了我,几年爱过我的那个姑娘也远去他乡,但那时她们已经把我培育得可以让人放心了。然后我的妻子来了,我把珍贵的以往说给她听,她说因此她也爱恋着我的这块故土。

我单不知,像鸟儿那样飞在很高的空中俯看那片密如罗网的胡同,会是怎样的景象?飞在空中而且不惊动下面的人类,看一条条胡同的延伸、连接、枝枝叉叉地漫展以及曲曲弯弯地隐没,是否就可以看见了命运的构造?

4. 下列对文章相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3 分)

A.文章重心不在写故乡,也不在写胡同,因此开篇作者对自己的故乡做了独特的界定,这有助于凸现胡同与“我”之间的联系。

B.作者以胡同为线索对自己四十年生命历程做回顾,其中用“小男孩”这样的称谓来指称自己,叙述中有一种间离感和审视意味。

C.小男孩不停地看太阳,等候着母亲回家,是因为他知道太阳落山后妈妈才能回家,小小年纪却颇为懂事,能够体谅母亲的辛劳。

D.作者回忆往事时保持着情感的克制,不做过多渲染,多选择有代表性的细节作描写,表现出超越生活悲喜、坦然面对命运的达观。

5. 请根据“我”在胡同里生活的经历,简要分析胡同“构成了我”的具体内涵。(6 分)

6.这篇文章在结构上主要有哪些特点?请简要分析。(6 分)

(三)实用类文本阅读(本题共 3 小题,12 分)

阅读下面的文字,完成 7~9 题。

材料一

由北京市网信办指导、首都互联网协会主办的 2018 年度第三次评议会近日在京召开,会议发布了《2017-2018年首都青少年上网行为研究报告》。调查数据显示,写作业仍是占用青少年课余时间最多的活动,高达 43.5%,而把上网作为课余时间主要活动的青少年只占总体数量的 16.0%。青少年上网目的中排名前三的分别是玩游戏、聊天交友、查资料学习,分别占比 47.5%、45.0%、37.2%。同时,在对青少年上网的主要行为进行调查时发现, 休闲娱乐类活动依然占比较大,是使用互联网学习、查资料、看新闻人数总和的近四倍之多。

(摘编自刘婧《<2017-2018 年首都青少年上网行为研究报告>发布》,《北京青年报》2018 年 7 月 20 日)

材料二

城乡青少年各类网络应用使用率差异信息获取网络娱乐

(摘编自中国互联网络信息中心《2015 年中国青少年上网行为研究报告》)

材料三

听音乐因为其伴随性的特点,是青少年网络娱乐生活中频率最高的活动,几乎总是在听音乐的青少年占比达到 29%。还值得关注的是,短视频迅速崛起,和音乐一起成为青少年娱乐休闲生活的新方式。就频率来说,有 20%的青少年表示“几乎总是”在看短视频,“每天看几次”的比例也接近 10%。其次依次为电影/电视、游戏类,接触频率则主要集中在“每周一次”上,占比分别为 41.68%、38.95%,而从不看电影/电视、打游戏的占比则分别为 15.56%、26.82%,可能是由于电影电视的时长原因以及家庭对游戏的监管趋严所致。换言之,青少年看电影/电视、打游戏热度并没有想象中那么高。

(摘编自 2018 年《中国青少年互联网使用及网络安全情况调研报告》)

材料四

去年底的一项调查数据显示,被调查未成年人互联网总体普及率高达 98.1%。与之相伴的是,网络成瘾现象十分严峻,沉迷游戏、过度用网不仅损害了青少年的身心健康,更会对家庭、社会乃至国家长远发展带来巨大危害。世界卫生组织也于今年 6 月份,将网络游戏成瘾列入精神疾病。为了解决未成年人网络沉迷问题,近年来,国家多次出台规定。去年底印发的《关于严格规范网络游戏市场管理的意见》,对网络游戏违法违规行为和不良内容进行集中整治;前不久教育部等八部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》,要求“控制电子产品使用”“实施网络游戏总量调控”。但就目前来看,面对屡见不鲜的诱导青少年网络成瘾行为、不断发展的互联网产品形态,监管的提升仍然有较大空间。当然,解决青少年网络成瘾这个难题,单靠管理部门的努力远远不够。

对于企业来说,追求利益无可厚非,但唯利是图无法成为令人尊重的企业,漠视责任终究会受到法律严惩。另一方面,家庭和学校的教育引导不能缺席。强制命令、一味禁止容易激发逆反心理,关键是帮助孩子做到健康上网、正确用网。

(摘编自《预防青少年网络沉迷刻不容缓》,《人民日报》2018 年 9 月 28 日)

7. 下列对材料二、三相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3 分)

A.无论是“信息获取”,还是“网络娱乐”,城镇青少年各类网络应用的使用率均高于农村青少年,但是差异并不算大,最大的差距也没有超过一成。

B.在网络游戏方面,城乡青少年使用率都只有 60%多,可见青少年打游戏的热度并没有人们想象的那样高,这与家庭对游戏的监管趋严有较大关系。

C.网络视频包括电影、短视频等,在青少年网络娱乐中,网络视频的使用率仅次于网络音乐,随着短视频的迅速崛起,网络视频的使用率有可能跃居第一。

D.听音乐具有伴随性,受到青少年青睐,故在网络娱乐类别中,网络音乐的使用率最高;而文学阅读的娱乐性相对较弱,因而网络文学的使用率最低。

8.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是(3 分)

A.首都青少年在课余时间写作业的占比达 43.5%,在课余时间上网的只占 16.0%,可见大部分青少年并未过度依赖网络,学习仍是他们日常生活的主体。

B.首都青少年上网目的中排名前三的都是休闲娱乐类活动,其中玩游戏占比接近 50%;这些休闲娱乐类活动占比几乎是其它主要上网行为总和的四倍。

C.我国青少年网络成瘾现象十分严峻,这不仅会损害他们的身心健康,更会对家庭、社会乃至国家带来巨大危害,世界卫生组织也将其列入精神疾病。

D.虽然近年来管理部门下了很大的决心,多次出台规定来集中整治网络游戏违法违规行为,以及调控网络游戏总量等,但从现状来看,监管还不够到位。

9.针对青少年的上网行为,材料一、材料三、材料四表达的侧重点各有什么不同?请简要概括。(6 分)

二、古代诗文阅读(34 分)

(一)文言文阅读(本题共 4 小题,19 分)

阅读下面的文言文,完成 10~13 题。

王勃字子安,绛州龙门人。六岁善文辞,九岁得颜师古注《汉书》读之,作《指瑕》以擿其失。麟德初,刘祥道巡行关内,勃上书自陈,祥道表于朝,对.策.高第。年未及冠,授朝散郎,数献颂阙下。沛王闻其名,召署府修撰,论次《平台秘略》。书成,王爱重之。是时,诸王斗鸡,勃戏为文檄英王鸡,高宗怒曰:“是且交构。”斥出府。勃既废,客剑.南.。尝登葛愦山旷望,慨然思诸葛亮之功,赋诗见情。闻虢州多药草求补参军倚才陵藉为僚吏共嫉官奴曹达抵罪匿勃所惧事泄辄杀之事觉当诛会赦除名父福畤,繇雍州司功参军坐勃故左迁交阯令。勃往省,度海溺水,痵而卒,年二十九。初,道出钟陵,九月九日都督大宴滕王阁,宿命其婿作序.以夸客,因出纸笔遍请客,莫敢当。至勃,沆然不辞。都督怒,起更衣,遣吏伺其文辄报。一再报,语益奇,乃矍然曰:“天才也!”请遂成文,极欢罢。勃属文,初不精思,先磨墨数升,则酣饮,引被覆面卧,及寤,援笔成篇,不易一字,时人谓勃为“腹稿”。尤喜著书。初,祖通,隋末居白牛溪教授,门人甚众。尝起汉、魏尽晋作书百二十篇,以续古《尚.书.》,后亡其序,有录无书者十篇,勃补完缺逸,定著二十五篇。尝谓人子不可不知医,时长安曹元有秘术,勃从之游,尽得其要。勃兄剧,弟助,皆第进士。初,勔、剧、勃皆著才名,故杜易简称“三珠树”,其后助、劼又以文显。福畤尝诧韩思彦,思彦戏曰:“武子有马癖,君有誉儿癖,王家癖何多耶?”使助出其文,思彦曰:“生子若是,可夸也。”勃与杨炯、卢照邻、骆宾王皆以文章齐名,天下称初唐四杰。

(节选自《新唐书?王勃传》)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3 分)

A.闻虢州多药草/求补/参军倚才陵藉/为僚吏共嫉/官奴曹达抵罪/匿勃所/惧事泄/辄杀之/事觉当诛/会赦除名/

B.闻虢州多药草/求补参军/倚才陵藉/为僚吏共嫉/官奴曹达抵罪/匿勃所/惧事泄/辄杀之/事觉当诛/会赦除名/

C.闻虢州多药草/求补/参军倚才陵藉/为僚吏共嫉/官奴曹达抵罪匿/勃所惧事泄/辄杀之/事觉当诛/会赦除名/

D.闻虢州多药草/求补参军/倚才陵藉/为僚吏共嫉/官奴曹达抵罪匿/勃所惧事泄/辄杀之/事觉当诛/会赦除名/

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3 分)

A.对策,古时人才选拔考试的一种形式,就政事、经义等设问,由应试者对答,答策出色者,可以评为“第一”或“高第”。

B.剑南,即剑南道,唐朝行政区划之一,治所位于成都府,因位于剑门关以南,故名;其行政长官为剑南节度使等。

C.序,文体的一种,有书序、赠序等;此处的序是临别赠言,后由王勃写成,即《滕王阁序》,和《兰亭集序》同属赠序。

D.《尚书》,儒家“五经”之一,最早就叫《书》,“尚”即“上”,“尚书”即“上古的书”,有今文和古文两种不同的传本。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3 分)

A.王勃聪颖早慧,少年得志。他六岁便善于文辞,九岁就写文章指出了《汉书》错误;不到二十岁就在对策中获得高第,被授予朝散郎一职,后又担任沛王府修撰。

B.王勃年少轻狂,恃才凌人。皇子们斗鸡,他写了一篇“檄文”,触犯了皇族忌讳;在虢州他倚才欺凌同僚,遭到同僚厌恶;后又擅杀官奴,差点因此丢掉性命。

C.王勃抱负远大,英年早逝。客居剑南时,他曾登葛愦山追思诸葛亮功绩,赋诗抒怀;被革除官籍后去交阯探父,在渡海时不幸溺水,惊悸而亡,终年二十九岁。

D.王勃文思敏捷,极负盛名。他写文章援笔成篇,《滕王阁序》便是宴会上即兴而作;他不仅与兄长有“三珠树”的美誉,更与杨炯、卢照邻、骆宾王并称“初唐四杰”。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10 分)

(1)勃戏为文檄英王鸡,高宗怒曰:“是且交构。”斥出府。(5 分)

(2)使助出其文,思彦曰:“生子若是,可夸也。”(5 分)

(二)古代诗歌阅读(本题共 2 小题,9 分)

阅读下面这首唐诗,完成 14~15 题。

独不见

沈佺期

卢家少妇郁金堂,海燕双栖玳瑁梁。

九月寒砧催木叶,十年征戍忆辽阳。

白狼河北音书断,丹凤城南秋夜长。

谁为含愁独不见,更教明月照流黄!

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3 分)

A.诗歌开头两句浓墨重彩地夸写居室之华丽,并用“海燕双栖”暗作比兴,反衬出女主人公孤独寂寞的处境。

B.“十年”突出夫妻分离时间之久长,“辽阳”表明他们空间距离之阻隔,从而加重了“忆”字所表达情感的分量。

C.“音书断”明写征人杳无音讯,“秋夜长”暗写思妇彻夜难眠,二者构成因果,凸显出女主人公内心的担忧。

D.尾联描写了女主人公满腹愁思、独立窗前望月的情景,而末句在抒情方式上与李白“我寄愁心与明月”相同。

15.请简要赏析“九月寒砧催木叶”的妙处。(6 分)

(三)名篇名句默写(本题共 1 小题,6 分)

16.补写出下列句子中的空缺部分。(6 分)

(1)《诗经?氓》中“ , ”两句,用比喻来劝告女性不要沉溺于爱情。

(2)《庄子?逍遥游》中指出列子是有所依靠的,然后紧接着说,“ , ” 遨游在无穷无尽的境界中才是无所凭借的。

(3)辛弃疾《永遇乐?京口北固亭怀古》中,用“ , ”两句,表明英雄人物、英雄业绩随风雨而去。

三、语言文字运用(20 分)

阅读下面的文字,完成 17~19 题。

自从数字互联网技术应用于新闻出版传播领域以来,阅读的碎片化以及浅表性问题就不断地招致各种严肃批评。然而,这些批评并未阻拦住碎片化阅读的发展。如今手机出版物可谓 ,微博、微信铺天盖地。举目望去,忙于看手机的“低头一族”比比皆是。欧洲人惯于在旅途中捧读大部头经典著作,这是我们经常拿来教育国人要热爱读书的例证。现在,国人在旅途中捧读大部头者尚属 ,但阅读状况也有改观。过去我们的同胞在国际航班上往往 ,如今捧读手机与平板电脑者则渐渐增多。有人说如此还是不行,这还不是正经读书。可是,凡事不妨往好处去想,对于国民阅读率历来就比较低的中国,用这类便捷的阅读终端去读一些内容基本良好的文字,大众从不读到读,从读之甚少到读之较多,也许并不失为一种相宜的阅读方式。特别是对于许多上班的年轻人而言,在拥挤的公交车上,捧读手机实在要比捧一本书方便得多,能在碎片时间里读一些值得一读的碎片文字,也是一番难得的用功。( ),更是相得益彰的事情。目前,移动互联网阅读在中国 ,也许这就是最适宜的中国式阅读。

17.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是(3 分)

A.五花八门 吉光片羽 侃侃而谈 蔚然成风

B.五花八门 凤毛麟角 高谈阔论 方兴未艾

C.琳琅满目 凤毛麟角 侃侃而谈 方兴未艾

D.琳琅满目吉光片羽高谈阔论蔚然成风

18.文中画横线的部分有语病,下列修改最恰当的一项是(3 分)

A.对于国民阅读率历来就比较低的中国,用这类便捷的阅读终端去读一些内容基本良好的文字,使得大众从不读到读,从读之甚少到读之较多,也许并不失为一种相宜的阅读方式。

B.对于国民阅读率历来就比较低的中国来说,用这类便捷的阅读终端去读一些内容基本良好的文字,大众从不读到读,从读之甚少到读之较多,这也许并不失为一种相宜的阅读方式。

C.对于国民阅读率历来就比较低的中国,用这类便捷的阅读终端去读一些内容基本良好的文字,使得大众从不读到读,从读之甚少到读之较多,这也许并不失为一种相宜的阅读方式。

D.对于国民阅读率历来就比较低的中国来说,用这类便捷的阅读终端去读一些内容基本良好的文字,使得大众从不读到读,从读之甚少到读之较多,也许并不失为一种相宜的阅读方式。

19.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(3 分)

A.倘若有些人发现了一本好书,读了一些短小碎片后,引起了兴趣,闲暇下来再去深读整本书

B.倘若有些人发现了一本好书,引起了兴趣,读了一些短小碎片后,闲暇下来再去深读整本书

C.倘若有些人读了一些短小碎片后,发现了一本好书,引起了兴趣,闲暇下来再去深读整本书

D.倘若有些人引起了兴趣,读了一些短小碎片后,发现了一本好书,闲暇下来再去深读整本书

20.下面是一张请假条,其中有五处词语使用不当,请找出并作修改。要求修改后语意准确,语体风格一致。(5 分)

请 假 条

张老师:

在你的悉心指导下,我在“传承家风”的征文比赛中斩获一等奖,应组委会邀请,明天要莅临颁奖大会并发言,不能到校上课,特请假一天,请务必批准!

此致

教安

学生:李小明

2019 年 1 月 16 日

21.评书和相声均是我国传统的曲艺节目,也是我国著名的非物质文化遗产,请利用所给 材料,组成一副 关于评书 的对联 、一副关 于相声 的对联 ,要求用 完材料 。(6 分)

材料:吹拉弹奏 惟妙惟肖 悲欢离合 古往今来 重新说起 有板有眼 说学逗唱 再叙从头

(1)评书:

(2)相声:

四、写作(60 分)

22.阅读下面这首诗,根据要求写作。(60 分)

树

冬天,无情地用利剑斩断我的双臂,我不怨你,你是为了让我在来年夏天更加茂密。

要求:综合诗歌的内容及含意,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于 800 字。

2018 年秋高二(上)期末测试卷语文参考答案

1.A(B 一板二眼是三拍,一板三眼是四拍,最多不超过四拍。C“一板一眼”是表示 2/4 拍,而争吵的语句不可能总是 2/4 拍。D“俱不会多到四拍以上”,而非必须四个节拍。)

2.B(牛僧孺一事论证的是音乐有节拍,不能证明语言也有节拍。)

3B(“句”本身就指语言的停顿,不是音乐专用术语。)

4. C(“我”认为妈妈是从太阳那里回来,是依恋母爱的温暖,不是认为“天黑后才能回家”“懂事”“体谅母亲的辛劳”。)

5. ①幼年时期,胡同里有亲人给“我”的温暖呵护,以及“我”第一次离家的痛苦。②青少年时期,胡同给了“我”心灵的慰藉,也带给“我”心灵的伤害。③成年以后,胡同给了“我”生活的希望,让我懂得了爱与坚强。(每点 2 分,共 6 分)

6. ①采用总分总结构。开篇引出胡同后总说胡同“构成了我”,然后分阶段叙述往事,最后用想象俯看胡同作结。②按时间顺序记叙。主体部分作者将自己四十年的人生分三个阶段,依次进行叙述。③首尾照应。文章开头写“我的心神便又走进那些胡同,看它们一条一条怎样延伸怎样连接,怎样枝枝叉叉地漫展,以及怎样曲曲弯弯地隐没”,结尾写“看一条条胡同的延伸、连接、枝枝叉叉地漫展以及曲曲弯弯地隐没”,形成照应。

④行文转换自然巧妙。如:第六段结尾写老太太“信教”,第七段接着就写“几乎每条胡同都有庙”;第七段结尾写“寺庙多已消失或改作它用”,第八段接着就写寺庙改成的校园。(每点 2 分,共 6 分,任答三点即可。)

7. B(强加因果,打游戏的热度并没有人们想象的那样高是从接触频率得出的。)

8. D(A 原文的意思是将写作业和上网作为课余时间的主要活动,不是在课余时间写作业和上网。B 排名前三中的查资料学习不是休闲娱乐类活动;“这些休闲娱乐类活动”缩小了范围,原文是“休闲娱乐类活动”。C是将“网络游戏成瘾列入精神疾病”,不是将“网络成瘾”列入精神疾病。)

9. ①材料一侧重于对青少年课余时间上网行为的比例和目的作分析;②材料三侧重于对青少年各种网络娱乐活动的频率和占比作分析;③材料四侧重于提出青少年网络成瘾的预防措施。(每点 2 分,共 6 分)

10.B11.C(属于宴集序,并非临别赠言。)

12.A(指出的是颜师古所注《汉书》的错误。)

13.(1)王勃开玩笑地写了一篇檄文声讨英王的斗鸡,高宗发怒说:“这将挑起纷争。”把王勃逐出王府。(1 句 1分,整体 1 分,共 5 分)

(2)王福畤让王助拿出他的文章,韩思彦说:“生儿子像这样,值得夸耀。”(1 句 1 分,整体 1 分,共 5 分)

14.D(“独立窗前”无中生有;在抒情方式上与李白并不相同,李白是直抒胸臆,而该诗以景结情。)

15.①融情于景,通过砧声、落叶渲染凄凉气氛,烘托主人公对丈夫的相思之情。②视听结合,砧声阵阵是所闻,木叶潇潇是所见,二者结合写景更丰富。③造句奇警,明明是萧萧落叶催人捣衣而砧声不止,诗人却故意主客倒置,以渲染砧声所引起的心理反响,无理而妙。(每点 2 分,共 6 分)

16.(6 分)

(1)于嗟鸠兮 无食桑葚(2)(若夫)乘天地之正 而御六气之辩(3)舞榭歌台风流总被雨打风吹去(每空 1 分,有错别字不得分)

17.B(“五花八门”:形容花样繁多或变幻多端。“琳琅满目”:满眼都是珍贵的东西,形容各种美好的东西很多(多指书籍或工艺品)。“凤毛麟角”:比喻稀少而可贵的人或事物。“吉光片羽”:指神兽的一小块毛皮,比喻残存的珍贵的文物。“高谈阔论”:漫无边际地大发议论(多含贬义)。“侃侃而谈”:理直气壮、从容不迫地说话。“方兴未艾”:事物正在兴起、发展,一时不会终止。“蔚然成风”:形容一种事物逐渐发展、盛行,形成风气。)

18.D19.C20.示例:①“你”改为“您”;②“斩获”改为“获得”;③“莅临”改为“参加”;④删去“务必”;⑤“教安”

改为“敬礼”。(每处 1 分,共 5 分)

21.示例:(1)评书:古往今来重新说起,悲欢离合再叙从头。(3 分)

(2)相声:说学逗唱惟妙惟肖,吹拉弹奏有板有眼。(3 分)

参考译文:

王勃,字子安,是绛州龙门人。六岁就善于写文章,九岁有机会读到颜师古所注《汉书》,写了《指瑕》来指出其中的错误。麟德初年,官员刘祥道巡查关内,王勃上书展示自己的才华,刘祥道上表向朝廷举荐他,他参加策问对答获得优等。年龄不到二十岁,就被授予朝散郎的职位,多次到朝廷进献颂文。沛王听说他的名声,把他召进王府任修撰,编写《平台秘略》一书。书写成以后,沛王对王勃更加信任宠爱。当时,皇子们常玩斗鸡游戏,王勃替沛王戏作了一篇《檄英王鸡》的檄文,高宗发怒道:“这将挑起纷争。”把王勃逐出王府。王勃被罢废后,出游客居剑南,曾经登上葛愦山远望,慷慨地追念起诸葛亮的功绩,赋诗抒情。他听说虢州盛产草药,请求补任虢州参军。王勃仗着自己的才气欺负别的官员,受到官吏们一致厌恶。官奴曹达犯罪,藏匿在王勃处,他怕事情泄露,就杀了曹达。事情败露应处死罪,适逢大赦只革除了他的官职。王勃父亲名叫王福畤,因受王勃之事牵连,由雍州司功参军贬谪为交阯令。王勃前去探望,在渡海的时候掉进水里,受到惊吓死去,只有二十九岁。

最初,王勃路经钟陵,九月九日都督在滕王阁举行盛大宴会,事先叫自己的女婿写好序文来向众宾客夸耀,于是拿出纸笔一一请宾客们动笔写文章,没有人敢接受。到了王勃,他毫不推辞。都督很生气,起身更衣,派遣属吏等他写下文句就立即报告。一报再报,文句越发奇妙,于是惊奇道:“真是天才呀!”请他把文章写成,竭尽欢乐一直到宴会结束。王勃写文章,最初并不精心构思,先磨好几升墨,然后尽兴饮酒,拉开被子蒙头大睡,等到醒来后,提笔一挥而成篇,不用改动一个字,当时人说王勃是打腹稿。王勃特别喜欢编撰学术著作。最初,他的祖父王通,在隋朝末年隐居在白牛溪传授学术,门徒很多。他曾经搜集整理了汉、魏一直到晋代结束的著作一百二十篇,来作为古文《尚书》的续篇,后来他的序文散失了,有十篇只有目录而没有文章。王勃把缺失的篇目补充完整,最后编定了二十五篇。他曾经认为,做为子女不能不懂医术,当时长安人曹元有隐密的医术,王勃跟从他学习,完全掌握了曹元的医学精要。王勃的哥哥王剧,弟弟王助,都考中了进士。最初,王勔、王剧、王勃弟兄三人都因才华而出名,所以杜易简称他们为“三珠树”。后来,王助、王劼也因为文才得到显达。王福畤曾经向韩思彦夸奖自己的儿子,韩思彦开玩笑说:“王武子有马癖,您有誉儿癖,王家的癖好为什么这么多呢?”王福畤就让王助拿出他的文章,韩思彦看后说:“生儿子像这样,值得夸耀。”王勃与杨炯、卢照邻、骆宾王都凭借文才齐名,被天下人称之为初唐四杰。

同课章节目录