高二上历史 第3课邓小平理论教案-新人教[上学期]

文档属性

| 名称 | 高二上历史 第3课邓小平理论教案-新人教[上学期] |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 12.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2006-10-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

人教版必修三 第四单元 3 邓小平理论教案

一、教学目标解读

20世纪80年代以来,中国沿着改革开放之路,建设具有中国特色的社会主义。在这一伟大事业中,邓小平理论以其对毛泽东思想的继承与发展,既高瞻远瞩、又实事求是的思想作风与特色,从中国社会主义建设的实际出发,指出了有中国特色社会主义的发展道路、发展阶段、根本任务、发展动力等,回答了什么是社会主义、如何建设社会主义等重大理论问题。邓小平理论是马克思主义、毛泽东思想在新的历史时期、新的时代背景下的新发展。解放思想,实事求是是邓小平理论的精髓。邓小平理论适应了时代发展的需要,是指导中国人发在改革开放中胜利实现社会主义现代化的伟大旗帜,是马克思主义同中国实际相结合第二次历史性飞跃的理论成果,是当代中华民族的强大精神支柱。因此,对这一理论产生的背景、主要内容等,应有基本的了解,同时充分认识其对建设有中国特色社会主义的指导意义。

知识与能力:使学生掌握伟大宣言提出的背景、内容及中共十一届三中全会的召开;中国特色社会主义理论的提出;邓小平理论的形成过程、基本内容和精髓;邓小平理论的历史地位。

过程与方法:情景再现、问题探究

情感态度与价值观:新的社会实践需要新的理论,新的理论指导新的社会实践。在领导全党全国人民不断解放思想的过程中,形成了邓小平理论。要学习老一辈勇于探索、开拓创新、甘愿奉献的高尚品格。

二、教学重点、难点

重点:中国特色社会主义理论的提出;邓小平理论的形成

难点:邓小平理论的形成;邓小平理论的地位

三、教学方法

启发式教育、探究法、讲述法、对比法

四、教学内容(板书)

(一) 伟大转折的宣言书

(二)中国特色社会主义理论的提出

(三)邓小平理论的形成

(四)邓小平理论的历史地位

五、教学过程

导入新课:以《春天的故事》歌词为素材,通过多媒体方式让学生感受春天的意境。向学生提问:通过欣赏《春天的故事》,你能从中获得哪些历史信息?1979年中央决定开放深圳经济特区,从荒凉的小渔村走出了一头改革开放的拓荒牛,在中国改革开放的征途中杀出一条血路,成为中国改革开放的排头兵。深圳的成功证明了邓小平理论的正确性。好,今天我们大家一起来学习邓小平理论。

(1) 伟大转折的宣言书

1、“两个凡是”的提出

文革后,当时党中央主要领导人仍继续坚持“左”的错误,党的指导思想没有发生改变,特别是提出了“两个凡是”的错误方针。提问:“两个凡是”的内容和实质是什么?“左“的指导思想没有从根本上改变。

2、邓小平的努力

邓小平写信给党中央,提出要“用准确的完整的毛泽东思想“来指导党的工作。

3、 关于真理标准问题的讨论

背景:党中央的主要领导人提出“两个凡是”的错误方针,它的实质是坚持“文化大革命”中的左倾错误,

目的:从根本上纠正极“左”路线,冲破禁区,重新确立实事求是的马克思主义思想路线。

提问:关于真理标准问题的讨论实质是什么?

性质:是一场马克思主义教育运动和思想解放运动。

作用:使人们从长期以来的个人崇拜和教条主义的思想束缚中解放出来,这场讨论为十一届三中全会的召开奠定了思想基础,也为开创改革开放的新局面作了思想准备。

4、伟大转折的宣言书

教师提问:十一届三中全会的指导思想是如何确定的?

学生回答:中央工作会议上邓小平关于《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的讲话,为十一届三中全会确立了指导思想。

影响:它是冲破“两个凡是”,开辟新时期新道路、开创建设中国特色社会主义新理论的宣言书。

5、十一届三中全会

教师提问:十一届三中全会召开的时间、地点?

学生回答:1978年12月,北京。

教师提问:十一届三中全会作出了哪些重要决策?

学生讨论回答:思想上:重新确立解放思想、实事求是的思想路线;组织上:决定拨乱反正,平反昭雪;政治上:作出工作重心转移和改革开放的决策。

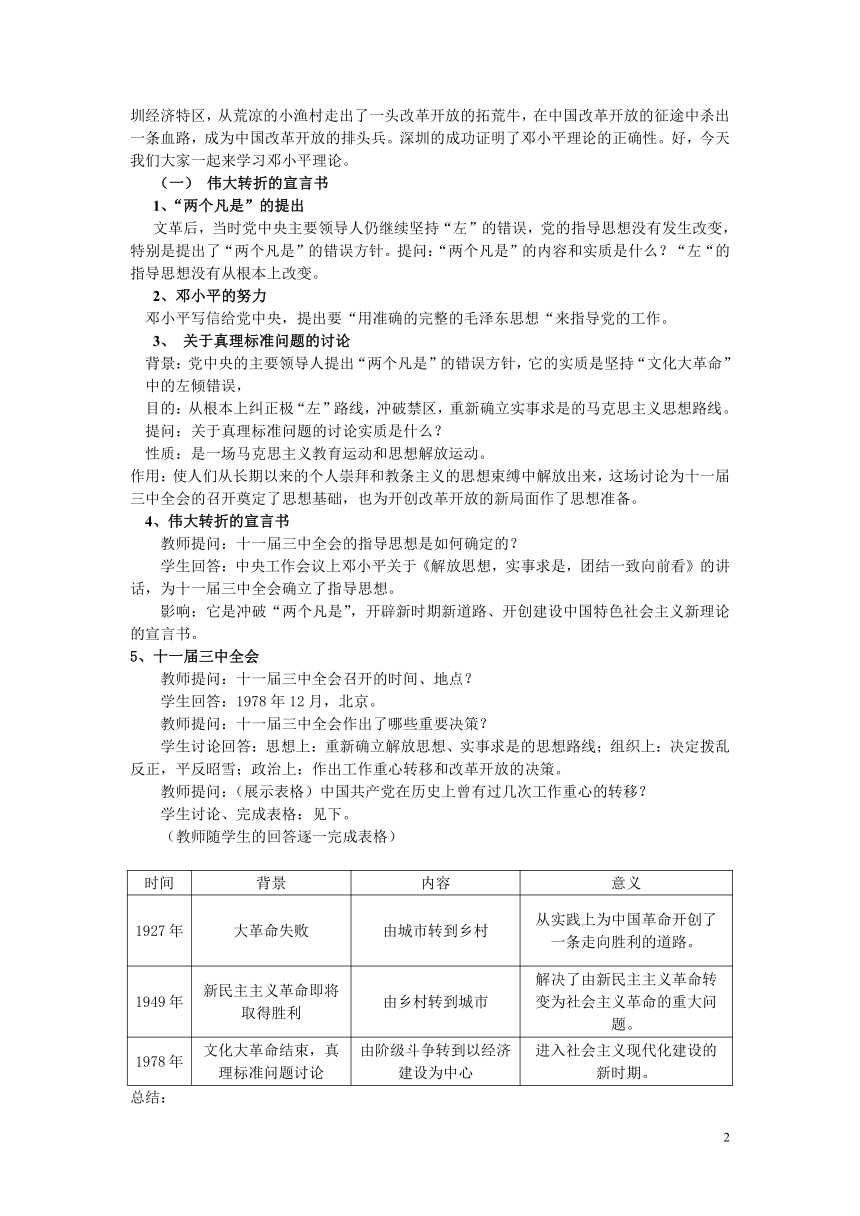

教师提问:(展示表格)中国共产党在历史上曾有过几次工作重心的转移?

学生讨论、完成表格:见下。

(教师随学生的回答逐一完成表格)

时间 背景 内容 意义

1927年 大革命失败 由城市转到乡村 从实践上为中国革命开创了一条走向胜利的道路。

1949年 新民主主义革命即将取得胜利 由乡村转到城市 解决了由新民主主义革命转变为社会主义革命的重大问题。

1978年 文化大革命结束,真理标准问题讨论 由阶级斗争转到以经济建设为中心 进入社会主义现代化建设的新时期。

总结:

十一届三中全会通过了一系列重大决议,是建国以来党历史上具有深远意义的伟大转折,也是共和国历史上一次伟大转折,它开创了社会主义现代化建设新时期的伟大起点。

邓小平理论的酝酿、准备

二、中国特色社会主义理论的提出

1、十二大(1982年)

突破社会主义建设的单一模式——提出有中国特色的社会主义理论;

2、十三大

提问内容

突破社会主义建设一步到位的思想——初级阶段理论,初级阶段基本路线:一个中心两个基本点。

第一次对建设有中国特色社会主义理论的主要内容系统概括

对科学社会主义理论的重大贡献

邓小平理论的初步形成

(三)邓小平理论的形成

1、南方谈话

背景:80年代末90年代初国内外形势严峻,提问学生:严峻表现?

国际上苏联解体、东欧剧变,社会主义受到严重挫折

国内人们思想混乱,对一些重大问题没有正确认识

内容:坚持党的十一届三中全会以来的路线,关键是坚持“一个中心、两个基本点”。

把对社会主义的再认识问题加以集中提炼,突出了解放和发展生产力、走向共同富裕这两条。指出革命是解放生产力,改革也是解放生产力。

坚持解放思想、实事求是的思想路线,进一步提出了“三个有利于”标准。

明确提出两个“不等于”:计划经济不等于社义,市场经济不等于资义,为提出社会主义市场经济论奠定了基础。

强调发展是硬道理,在发展中生产力是根本,科学技术是第一生产力,要讲综合国力、两个文明、全面发展。

强调抓住机遇,发展自己,切不可丧失机遇。

指出中国要警惕右,但主要是防止“左”。

意义: 新阶段 邓小平理论成熟并形成体系。

2、十四大

对中国特色社会主义理论作了新的科学概括,使之成为比较完整的科学体系,提出用这一理论武装全党,肯定邓小平的重大贡献

3、十五大

明确提出和使用“邓小平理论”,并把它作为党的指导思想郑重写进《中国共产党章程》,强调高举邓小平理论伟大旗帜,明确回答了国际国内普遍关注的邓小平同志逝世后中国怎样继续前进这个重大问题。

4、邓小平理论其他内容

如:在祖国统一问题上:

他提出了“一个中国,两种制度”的伟大构想,推动了香港、澳门的回归,促进了海峡两岸的交流。

5、邓小平理论的精髓与主要内容

精髓:解放思想、实事求是

主要内容:(提问让学生归纳)

发展阶段:社会主义初级阶段

根本任务:解放发展生产力

外部条件:和平与发展

政治保证:坚持四项基本原则

战略步骤:三步走战略

党的领导:坚持中共的领导核心

依靠力量:必须依靠广大的工人、农民、知识分子,必须依靠各族人民的团结,必须依靠全体社会主义劳动者,拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者的最广泛的统一战线

祖国统一:一国两制

发展道路:建设有中国特色社会主义

(四)邓小平理论的历史地位

1、邓小平理论的科学内涵

在新的历史时期,以邓小平为主要代表的中国共产党人,总结建国以来正反两方面的经验,并借鉴其他社义国家兴衰的历史经验,把马克思主义基本原理同新的实际和时代特征结合起来,继承和发展毛泽东思想,集中全党全国人民的智慧,创立了邓小平理论。

总结:是对中外历史经验教训的借鉴

是马克思主义在中国的进一步运用和发展

是毛泽东思想的继承和发展

是全党全国人民智慧的集中

2、邓小平理论的历史地位(要求学生概括)

抓住什么是社会主义,怎样建设社会主义这个根本问题,把对社会主义的认识提高到新的水平。

是开创和引领中国特色社会主义事业不断前进的旗帜,是指导中国人民在改革开放中胜利实现社会主义现代化的伟大旗帜,是当代中华民族的强大精神支柱 。

是马克思主义同中国实际相结合第二次历史性飞跃的理论成果 。

六、延伸探究练习

江泽民在中共十五大报告中总结20世纪的中国革命进程时说:“一个世纪以来,中国人民在前进的道路上经历了三次历史性的巨大变化,产生了三位站在时代前列的伟大人物:孙中山、毛泽东、邓小平。”

请回答:

(1)20世纪中国经历的三次历史性巨大变化分别是指什么?

答:第1次是辛亥革命;第2次是中华人民共和国的成立和社会主义制度的建立;第3次是改革开放,为实现社会主义现代化而奋斗。

(2)与时俱进、理论创新是三位思想巨人的共同特点,试分析举例说明。

答:孙中山总结了革命失败的教训,接受了中国共产党反帝反封建的主张,把旧三民主义发展成为新三民主义,实现了第1次国共合作。毛泽东把马克思主义与中国革命具体实际相结合,开创了以农村包围城市最后夺取政权,并以和平的方式实现了社会主义改造。邓小平总结了建国以来社会主义建设的经验教训,开创了有中国特色的社会主义建设道路。

(3)三位伟人的共同道路是什么?

答:三位伟人的共同道路是救国、建国、强国的道路,是振兴中华、振兴国家的道路。

七、教后记:

PAGE

1

一、教学目标解读

20世纪80年代以来,中国沿着改革开放之路,建设具有中国特色的社会主义。在这一伟大事业中,邓小平理论以其对毛泽东思想的继承与发展,既高瞻远瞩、又实事求是的思想作风与特色,从中国社会主义建设的实际出发,指出了有中国特色社会主义的发展道路、发展阶段、根本任务、发展动力等,回答了什么是社会主义、如何建设社会主义等重大理论问题。邓小平理论是马克思主义、毛泽东思想在新的历史时期、新的时代背景下的新发展。解放思想,实事求是是邓小平理论的精髓。邓小平理论适应了时代发展的需要,是指导中国人发在改革开放中胜利实现社会主义现代化的伟大旗帜,是马克思主义同中国实际相结合第二次历史性飞跃的理论成果,是当代中华民族的强大精神支柱。因此,对这一理论产生的背景、主要内容等,应有基本的了解,同时充分认识其对建设有中国特色社会主义的指导意义。

知识与能力:使学生掌握伟大宣言提出的背景、内容及中共十一届三中全会的召开;中国特色社会主义理论的提出;邓小平理论的形成过程、基本内容和精髓;邓小平理论的历史地位。

过程与方法:情景再现、问题探究

情感态度与价值观:新的社会实践需要新的理论,新的理论指导新的社会实践。在领导全党全国人民不断解放思想的过程中,形成了邓小平理论。要学习老一辈勇于探索、开拓创新、甘愿奉献的高尚品格。

二、教学重点、难点

重点:中国特色社会主义理论的提出;邓小平理论的形成

难点:邓小平理论的形成;邓小平理论的地位

三、教学方法

启发式教育、探究法、讲述法、对比法

四、教学内容(板书)

(一) 伟大转折的宣言书

(二)中国特色社会主义理论的提出

(三)邓小平理论的形成

(四)邓小平理论的历史地位

五、教学过程

导入新课:以《春天的故事》歌词为素材,通过多媒体方式让学生感受春天的意境。向学生提问:通过欣赏《春天的故事》,你能从中获得哪些历史信息?1979年中央决定开放深圳经济特区,从荒凉的小渔村走出了一头改革开放的拓荒牛,在中国改革开放的征途中杀出一条血路,成为中国改革开放的排头兵。深圳的成功证明了邓小平理论的正确性。好,今天我们大家一起来学习邓小平理论。

(1) 伟大转折的宣言书

1、“两个凡是”的提出

文革后,当时党中央主要领导人仍继续坚持“左”的错误,党的指导思想没有发生改变,特别是提出了“两个凡是”的错误方针。提问:“两个凡是”的内容和实质是什么?“左“的指导思想没有从根本上改变。

2、邓小平的努力

邓小平写信给党中央,提出要“用准确的完整的毛泽东思想“来指导党的工作。

3、 关于真理标准问题的讨论

背景:党中央的主要领导人提出“两个凡是”的错误方针,它的实质是坚持“文化大革命”中的左倾错误,

目的:从根本上纠正极“左”路线,冲破禁区,重新确立实事求是的马克思主义思想路线。

提问:关于真理标准问题的讨论实质是什么?

性质:是一场马克思主义教育运动和思想解放运动。

作用:使人们从长期以来的个人崇拜和教条主义的思想束缚中解放出来,这场讨论为十一届三中全会的召开奠定了思想基础,也为开创改革开放的新局面作了思想准备。

4、伟大转折的宣言书

教师提问:十一届三中全会的指导思想是如何确定的?

学生回答:中央工作会议上邓小平关于《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的讲话,为十一届三中全会确立了指导思想。

影响:它是冲破“两个凡是”,开辟新时期新道路、开创建设中国特色社会主义新理论的宣言书。

5、十一届三中全会

教师提问:十一届三中全会召开的时间、地点?

学生回答:1978年12月,北京。

教师提问:十一届三中全会作出了哪些重要决策?

学生讨论回答:思想上:重新确立解放思想、实事求是的思想路线;组织上:决定拨乱反正,平反昭雪;政治上:作出工作重心转移和改革开放的决策。

教师提问:(展示表格)中国共产党在历史上曾有过几次工作重心的转移?

学生讨论、完成表格:见下。

(教师随学生的回答逐一完成表格)

时间 背景 内容 意义

1927年 大革命失败 由城市转到乡村 从实践上为中国革命开创了一条走向胜利的道路。

1949年 新民主主义革命即将取得胜利 由乡村转到城市 解决了由新民主主义革命转变为社会主义革命的重大问题。

1978年 文化大革命结束,真理标准问题讨论 由阶级斗争转到以经济建设为中心 进入社会主义现代化建设的新时期。

总结:

十一届三中全会通过了一系列重大决议,是建国以来党历史上具有深远意义的伟大转折,也是共和国历史上一次伟大转折,它开创了社会主义现代化建设新时期的伟大起点。

邓小平理论的酝酿、准备

二、中国特色社会主义理论的提出

1、十二大(1982年)

突破社会主义建设的单一模式——提出有中国特色的社会主义理论;

2、十三大

提问内容

突破社会主义建设一步到位的思想——初级阶段理论,初级阶段基本路线:一个中心两个基本点。

第一次对建设有中国特色社会主义理论的主要内容系统概括

对科学社会主义理论的重大贡献

邓小平理论的初步形成

(三)邓小平理论的形成

1、南方谈话

背景:80年代末90年代初国内外形势严峻,提问学生:严峻表现?

国际上苏联解体、东欧剧变,社会主义受到严重挫折

国内人们思想混乱,对一些重大问题没有正确认识

内容:坚持党的十一届三中全会以来的路线,关键是坚持“一个中心、两个基本点”。

把对社会主义的再认识问题加以集中提炼,突出了解放和发展生产力、走向共同富裕这两条。指出革命是解放生产力,改革也是解放生产力。

坚持解放思想、实事求是的思想路线,进一步提出了“三个有利于”标准。

明确提出两个“不等于”:计划经济不等于社义,市场经济不等于资义,为提出社会主义市场经济论奠定了基础。

强调发展是硬道理,在发展中生产力是根本,科学技术是第一生产力,要讲综合国力、两个文明、全面发展。

强调抓住机遇,发展自己,切不可丧失机遇。

指出中国要警惕右,但主要是防止“左”。

意义: 新阶段 邓小平理论成熟并形成体系。

2、十四大

对中国特色社会主义理论作了新的科学概括,使之成为比较完整的科学体系,提出用这一理论武装全党,肯定邓小平的重大贡献

3、十五大

明确提出和使用“邓小平理论”,并把它作为党的指导思想郑重写进《中国共产党章程》,强调高举邓小平理论伟大旗帜,明确回答了国际国内普遍关注的邓小平同志逝世后中国怎样继续前进这个重大问题。

4、邓小平理论其他内容

如:在祖国统一问题上:

他提出了“一个中国,两种制度”的伟大构想,推动了香港、澳门的回归,促进了海峡两岸的交流。

5、邓小平理论的精髓与主要内容

精髓:解放思想、实事求是

主要内容:(提问让学生归纳)

发展阶段:社会主义初级阶段

根本任务:解放发展生产力

外部条件:和平与发展

政治保证:坚持四项基本原则

战略步骤:三步走战略

党的领导:坚持中共的领导核心

依靠力量:必须依靠广大的工人、农民、知识分子,必须依靠各族人民的团结,必须依靠全体社会主义劳动者,拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者的最广泛的统一战线

祖国统一:一国两制

发展道路:建设有中国特色社会主义

(四)邓小平理论的历史地位

1、邓小平理论的科学内涵

在新的历史时期,以邓小平为主要代表的中国共产党人,总结建国以来正反两方面的经验,并借鉴其他社义国家兴衰的历史经验,把马克思主义基本原理同新的实际和时代特征结合起来,继承和发展毛泽东思想,集中全党全国人民的智慧,创立了邓小平理论。

总结:是对中外历史经验教训的借鉴

是马克思主义在中国的进一步运用和发展

是毛泽东思想的继承和发展

是全党全国人民智慧的集中

2、邓小平理论的历史地位(要求学生概括)

抓住什么是社会主义,怎样建设社会主义这个根本问题,把对社会主义的认识提高到新的水平。

是开创和引领中国特色社会主义事业不断前进的旗帜,是指导中国人民在改革开放中胜利实现社会主义现代化的伟大旗帜,是当代中华民族的强大精神支柱 。

是马克思主义同中国实际相结合第二次历史性飞跃的理论成果 。

六、延伸探究练习

江泽民在中共十五大报告中总结20世纪的中国革命进程时说:“一个世纪以来,中国人民在前进的道路上经历了三次历史性的巨大变化,产生了三位站在时代前列的伟大人物:孙中山、毛泽东、邓小平。”

请回答:

(1)20世纪中国经历的三次历史性巨大变化分别是指什么?

答:第1次是辛亥革命;第2次是中华人民共和国的成立和社会主义制度的建立;第3次是改革开放,为实现社会主义现代化而奋斗。

(2)与时俱进、理论创新是三位思想巨人的共同特点,试分析举例说明。

答:孙中山总结了革命失败的教训,接受了中国共产党反帝反封建的主张,把旧三民主义发展成为新三民主义,实现了第1次国共合作。毛泽东把马克思主义与中国革命具体实际相结合,开创了以农村包围城市最后夺取政权,并以和平的方式实现了社会主义改造。邓小平总结了建国以来社会主义建设的经验教训,开创了有中国特色的社会主义建设道路。

(3)三位伟人的共同道路是什么?

答:三位伟人的共同道路是救国、建国、强国的道路,是振兴中华、振兴国家的道路。

七、教后记:

PAGE

1

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术