戊戌变法-人教版[上学期]

文档属性

| 名称 | 戊戌变法-人教版[上学期] |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 827.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2006-12-01 19:23:00 | ||

图片预览

文档简介

课件22张PPT。戊戌变法一.维新思想的产生和发展的条件(戊戌变法的背景)1.经济基础:

2.阶级基础:

3.思想基础:资本主义初步发展

(原因、表现)资产阶级登上政治舞台早期维新思想

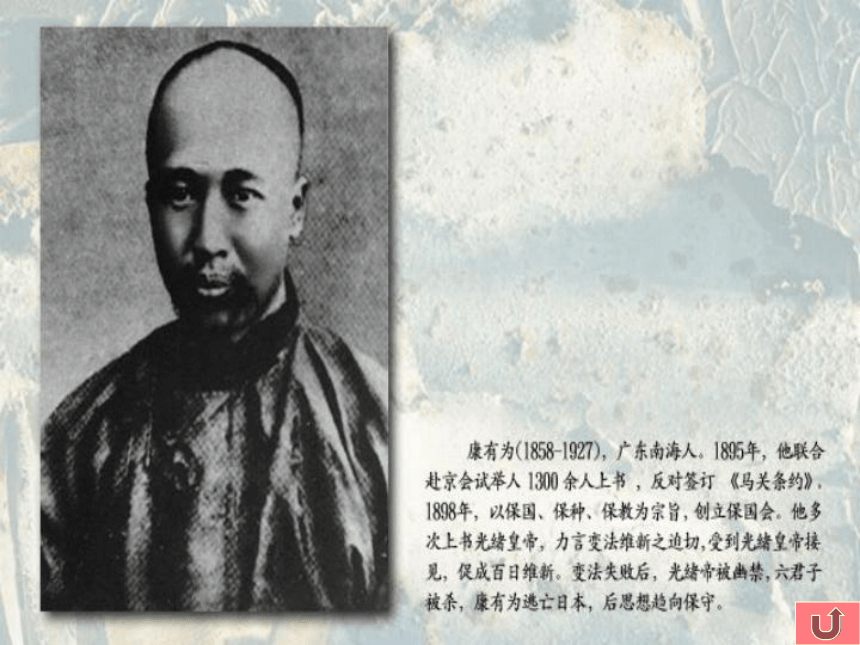

(代表人物、观点) A.大背景:民族危机空前危重。B.条件(基础)二.康有为、梁启超的维新思想1.吸收早期维新思想的成果2.康有为思想

最大特点:

最主要著作:西方的政治学说同儒家思想结合<<新学伪经考>>、<<孔子改制考>>3.梁启超思想

著作:<<变法通议>>变是唯一的出路三.维新思想的传播途径1.讲学:

2.上书:

3.成立政治团体:

4.创办刊物:

5.设立学会、学堂、报馆

6.论战:广州万木草堂1895年“公车上书”1895年北京强学会<<万国公报>>、<<中外纪闻>>、<<时务报>>、<<国闻报>>维新派同顽固派论战1895年4月,日本逼签《马关条约》的消息传到北京,康有为发动在北京应试的1300多名举人联名上书光绪皇帝,痛陈民族危亡的严峻形势,提出拒和、迁都、练兵、变法的主张。“公车上书”揭开了维新变法的序幕。

“公车上书”<<新学伪经考>>、<<孔子改制考>>1.特点:

2.内容:

3.评价:<<新>>维护孔子名义下批封建思想;<<孔>>为变法制造历史根据。<<新>>认为古文经学是伪经,应抛弃。<<孔>>孔子是变革的先师。在社会上引起了极大轰动;同时又体现了资产阶级的软弱性。维新派同顽固派的论战1.论战焦点:

2.评价:要不要变法

要不要兴民权

要不要西学(首要问题)(中心问题)资产阶级同封建和第一次正面交锋;中国近代的第一次思想解放潮流;第一次正面猛烈抨击封建理论基础。四.提出变法政纲----<<应诏统筹全局折>>1.提出<<应诏统筹全局>>的背景1897年德国强占胶州湾,“瓜分大祸,迫在眉睫”。2.<<应诏统筹全局折>>内容选拔人材,改革中央机构。3.<<应诏统筹全局折>>的作用是维新派的施政纲领,推动了光绪帝 变法的决心。光绪帝载恬,同治十年(1871年8月14日)出生于北京宣武门太平湖畔醇王府,其父奕寰是道光帝的第七子,其母是慈禧的胞妹,这种特殊的家庭环境,使他在同治病故之后被指定为皇帝,他在位34年,光绪十三年病死,终年38岁,庙号德宗,葬于河北易县崇陵。光绪帝19岁亲政,他富有年轻人的进取精神,愿意接受新思想,“不甘作亡国之君”,积极支持变法,一度成为维新派心中的“救世主”。光绪帝没有勇气冲破封建伦理思想的束缚,“天颜戚戚,常若不悦”,心境悲怆,终其一生是屈辱和哀怨的悲剧命运。

五.壮大变法声势----成立保国会1.时间:

2.地点:

3.目的:

4.宗旨:

5.影响:1898年北京 救亡图存“保国、保种、保教”使维新变法的浪潮激荡全国六.组成变法班子康有为、梁启超、谭嗣同、刘光弟、杨锐、林旭等。七.变法运动的高潮----百日维新1.时间:1898年6月11日光绪帝颁布<<定国是诏>>到1898年9月21日戊 戌政变结束共103天。2.内容:详见教材3.对变法内容的评价评价:首先,是进步的。对中国传统的旧制度进行改革;有利于中国资本主义的发展;有利于西方科学技术的传播;有利于资产阶级知识分子参预政权。

同时,又要看到变法内容上有缺陷,并只是局限在社会上层,没有深入广大民众,因而没有形成巨大的社会力量。八.变法的失败----戊戌政变1.失败原因:A)根本原因是资产阶级力量弱小和软弱,缺乏斗争的勇气,脱离人民群众,依靠没有实权的皇帝。B)主要原因是变法触犯了十分强大的顽固派势力的利益,遭到他们的反对和镇压。C)变法只受到民族资产阶级和开明地主的支持(陈宝箴),各省官员阳奉阴违。D)袁世凯暗中告密,出卖了维新派。顽固派反对和镇压维新派的步骤

1.慈禧任命荣禄为直隶总督,控制京津、控制人事权。2.1898年9月21日,慈禧发动政变,宣布“临朝听政”,囚禁光绪,屠杀戊戌六君子,惩除倾向、参预变法的官员。3.废除京师大学堂等以外的变法的一切内容。九.戊戌变法的意义和教训意义:

教训:1.是资产阶级性质的自上而下的改良运动,起了思想启蒙作用,有利于资产阶级思想文化的传播。2.提出的挽救民族危亡、发展资本主义的主张,符合历史发展趋势,具有爱国和进步意义。资产阶级改良道路在半殖民半封建社会的中国行不通。小结民族危机施政纲领保国会成立百日维新昙花一现资产阶级弱封建势力强维新思想的兴起和发展

2.阶级基础:

3.思想基础:资本主义初步发展

(原因、表现)资产阶级登上政治舞台早期维新思想

(代表人物、观点) A.大背景:民族危机空前危重。B.条件(基础)二.康有为、梁启超的维新思想1.吸收早期维新思想的成果2.康有为思想

最大特点:

最主要著作:西方的政治学说同儒家思想结合<<新学伪经考>>、<<孔子改制考>>3.梁启超思想

著作:<<变法通议>>变是唯一的出路三.维新思想的传播途径1.讲学:

2.上书:

3.成立政治团体:

4.创办刊物:

5.设立学会、学堂、报馆

6.论战:广州万木草堂1895年“公车上书”1895年北京强学会<<万国公报>>、<<中外纪闻>>、<<时务报>>、<<国闻报>>维新派同顽固派论战1895年4月,日本逼签《马关条约》的消息传到北京,康有为发动在北京应试的1300多名举人联名上书光绪皇帝,痛陈民族危亡的严峻形势,提出拒和、迁都、练兵、变法的主张。“公车上书”揭开了维新变法的序幕。

“公车上书”<<新学伪经考>>、<<孔子改制考>>1.特点:

2.内容:

3.评价:<<新>>维护孔子名义下批封建思想;<<孔>>为变法制造历史根据。<<新>>认为古文经学是伪经,应抛弃。<<孔>>孔子是变革的先师。在社会上引起了极大轰动;同时又体现了资产阶级的软弱性。维新派同顽固派的论战1.论战焦点:

2.评价:要不要变法

要不要兴民权

要不要西学(首要问题)(中心问题)资产阶级同封建和第一次正面交锋;中国近代的第一次思想解放潮流;第一次正面猛烈抨击封建理论基础。四.提出变法政纲----<<应诏统筹全局折>>1.提出<<应诏统筹全局>>的背景1897年德国强占胶州湾,“瓜分大祸,迫在眉睫”。2.<<应诏统筹全局折>>内容选拔人材,改革中央机构。3.<<应诏统筹全局折>>的作用是维新派的施政纲领,推动了光绪帝 变法的决心。光绪帝载恬,同治十年(1871年8月14日)出生于北京宣武门太平湖畔醇王府,其父奕寰是道光帝的第七子,其母是慈禧的胞妹,这种特殊的家庭环境,使他在同治病故之后被指定为皇帝,他在位34年,光绪十三年病死,终年38岁,庙号德宗,葬于河北易县崇陵。光绪帝19岁亲政,他富有年轻人的进取精神,愿意接受新思想,“不甘作亡国之君”,积极支持变法,一度成为维新派心中的“救世主”。光绪帝没有勇气冲破封建伦理思想的束缚,“天颜戚戚,常若不悦”,心境悲怆,终其一生是屈辱和哀怨的悲剧命运。

五.壮大变法声势----成立保国会1.时间:

2.地点:

3.目的:

4.宗旨:

5.影响:1898年北京 救亡图存“保国、保种、保教”使维新变法的浪潮激荡全国六.组成变法班子康有为、梁启超、谭嗣同、刘光弟、杨锐、林旭等。七.变法运动的高潮----百日维新1.时间:1898年6月11日光绪帝颁布<<定国是诏>>到1898年9月21日戊 戌政变结束共103天。2.内容:详见教材3.对变法内容的评价评价:首先,是进步的。对中国传统的旧制度进行改革;有利于中国资本主义的发展;有利于西方科学技术的传播;有利于资产阶级知识分子参预政权。

同时,又要看到变法内容上有缺陷,并只是局限在社会上层,没有深入广大民众,因而没有形成巨大的社会力量。八.变法的失败----戊戌政变1.失败原因:A)根本原因是资产阶级力量弱小和软弱,缺乏斗争的勇气,脱离人民群众,依靠没有实权的皇帝。B)主要原因是变法触犯了十分强大的顽固派势力的利益,遭到他们的反对和镇压。C)变法只受到民族资产阶级和开明地主的支持(陈宝箴),各省官员阳奉阴违。D)袁世凯暗中告密,出卖了维新派。顽固派反对和镇压维新派的步骤

1.慈禧任命荣禄为直隶总督,控制京津、控制人事权。2.1898年9月21日,慈禧发动政变,宣布“临朝听政”,囚禁光绪,屠杀戊戌六君子,惩除倾向、参预变法的官员。3.废除京师大学堂等以外的变法的一切内容。九.戊戌变法的意义和教训意义:

教训:1.是资产阶级性质的自上而下的改良运动,起了思想启蒙作用,有利于资产阶级思想文化的传播。2.提出的挽救民族危亡、发展资本主义的主张,符合历史发展趋势,具有爱国和进步意义。资产阶级改良道路在半殖民半封建社会的中国行不通。小结民族危机施政纲领保国会成立百日维新昙花一现资产阶级弱封建势力强维新思想的兴起和发展

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件