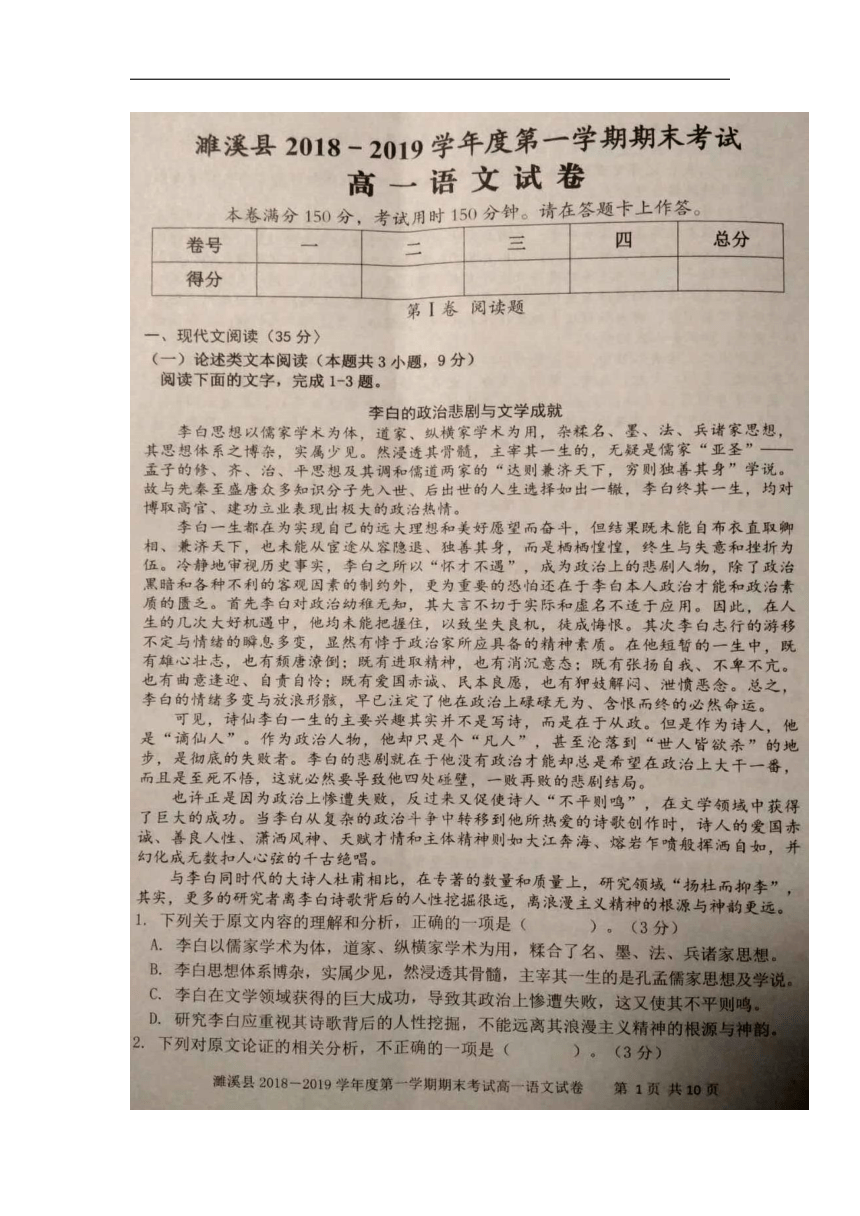

安徽省濉溪县2018-2019学年高一上学期期末考试语文试题扫描版含答案

文档属性

| 名称 | 安徽省濉溪县2018-2019学年高一上学期期末考试语文试题扫描版含答案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-01-31 21:12:17 | ||

图片预览

文档简介

濉溪县2018-2019学年度第一学期期末考试

高一语文试卷参考答案

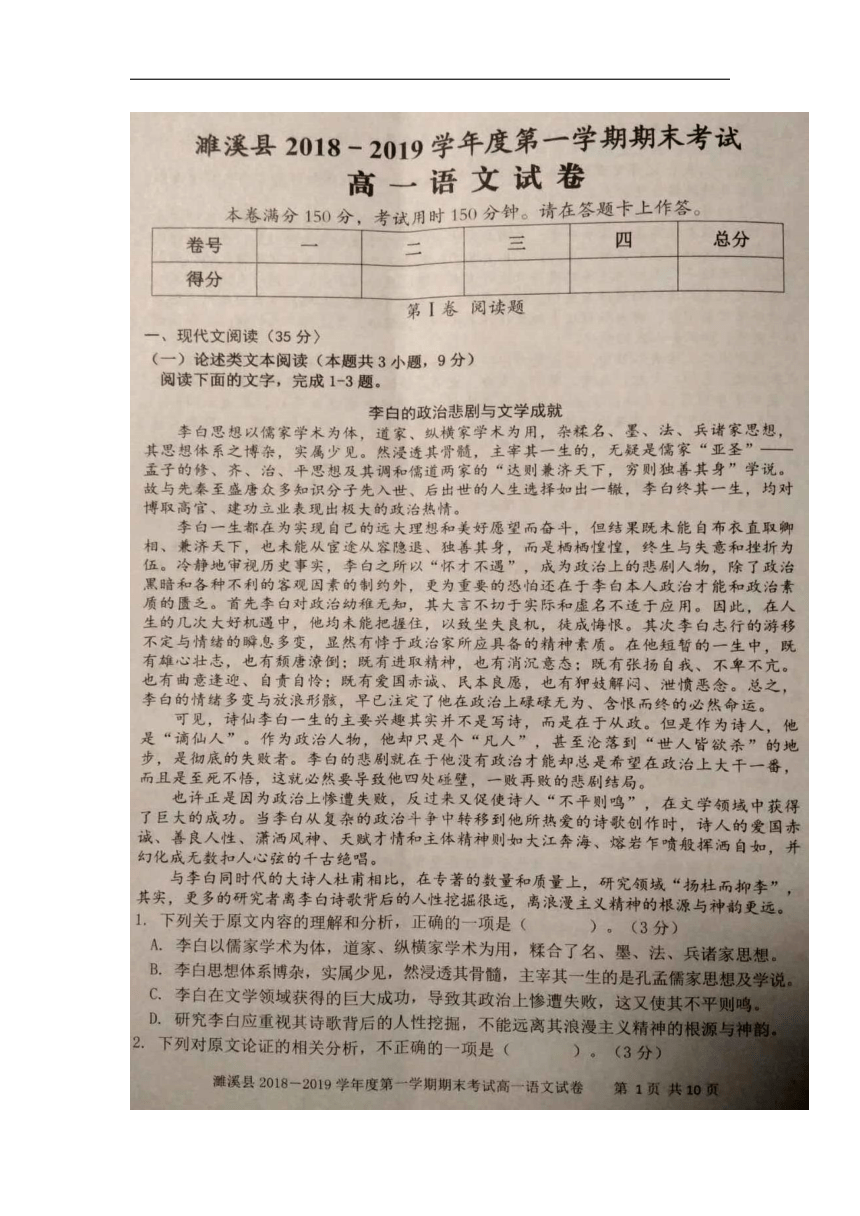

1. D(A项“李白”不同于“李白思想”,这里属于偷换概念;B项 概念的内涵与外延不一致,原文是“儒家‘亚圣’——孟子的修、齐、治、平思想及其调和儒道两家的‘达则兼济天下,穷则独善其身’学说”,删除“孔子思想”C项强加因果,“导致”前后因果关系不成立。)

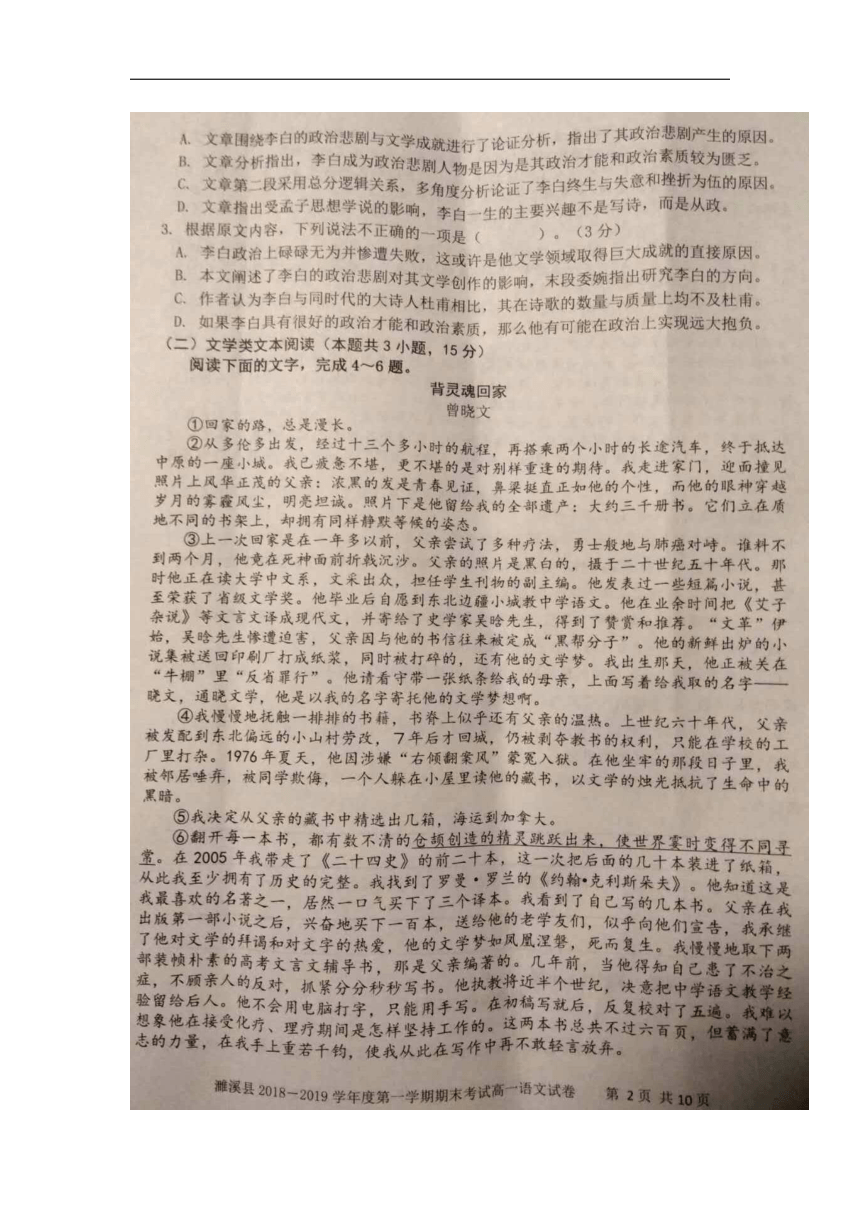

2. B(B项,归因过于绝对,遗漏了其他大原因,并且犯了“或然变必然”错误,原文语意是“恐怕”,是推测之意,而这里变得肯定与必然。原文:李白之所以“怀才不遭”,成为政治上的悲剧人物,除了政治黑暗和各种不利的客观因素的制约外,更为重要的恐怕还在于李白本人政治才能和政治素质的匮乏。)

3. C(C项,犯了“无中生有”“张冠李戴”及“绝对片面”的错误,“李白诗歌数量和质量均不及杜甫”于文无据且过于绝对。原文:在专著的数量和质量上,研究领域“扬杜而抑李”,这不是作者的认为,而是当时研究领域出现的一种现象。)

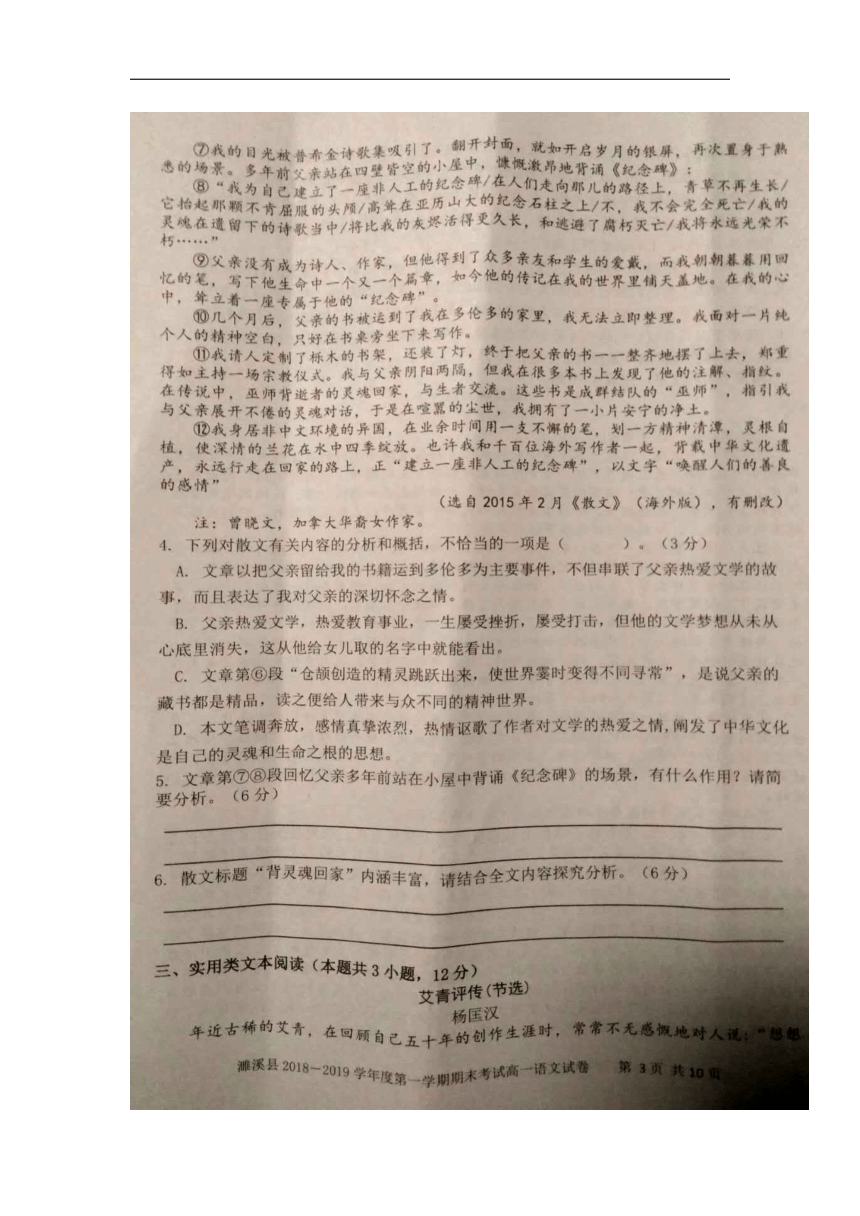

4. D (“笔调奔放”“感情真挚浓烈”不当,应为“感情深沉,笔调从容”。)

5. ①写出了父亲在文革困境中对自由的渴望和倔强不屈的品格。表现了父亲执着追求文学梦想,并敢于为坚持理想而献身的大无畏精神。②表达了中华文化的薪火将会一代又一代地传承下去的坚定信念,深化了主题。③在结构上,为引出下文的议论做铺垫。 (每点3分,二点即可)

6. ①标题以“灵魂”喻书,指作者继承了父亲的大约3000册书。②“灵魂” 又指文学梦想,意指自己承继了父亲的文学梦想,坚守了文学之路。③“灵魂”还比喻中华文化的遗产,抒发了海外华人与祖国血脉相连、与汉语文脉相同的情怀。④表达了中华文化的薪火将会一代又一代地传承下去的坚定信念,突出了主题。(每点2分,三点即可)

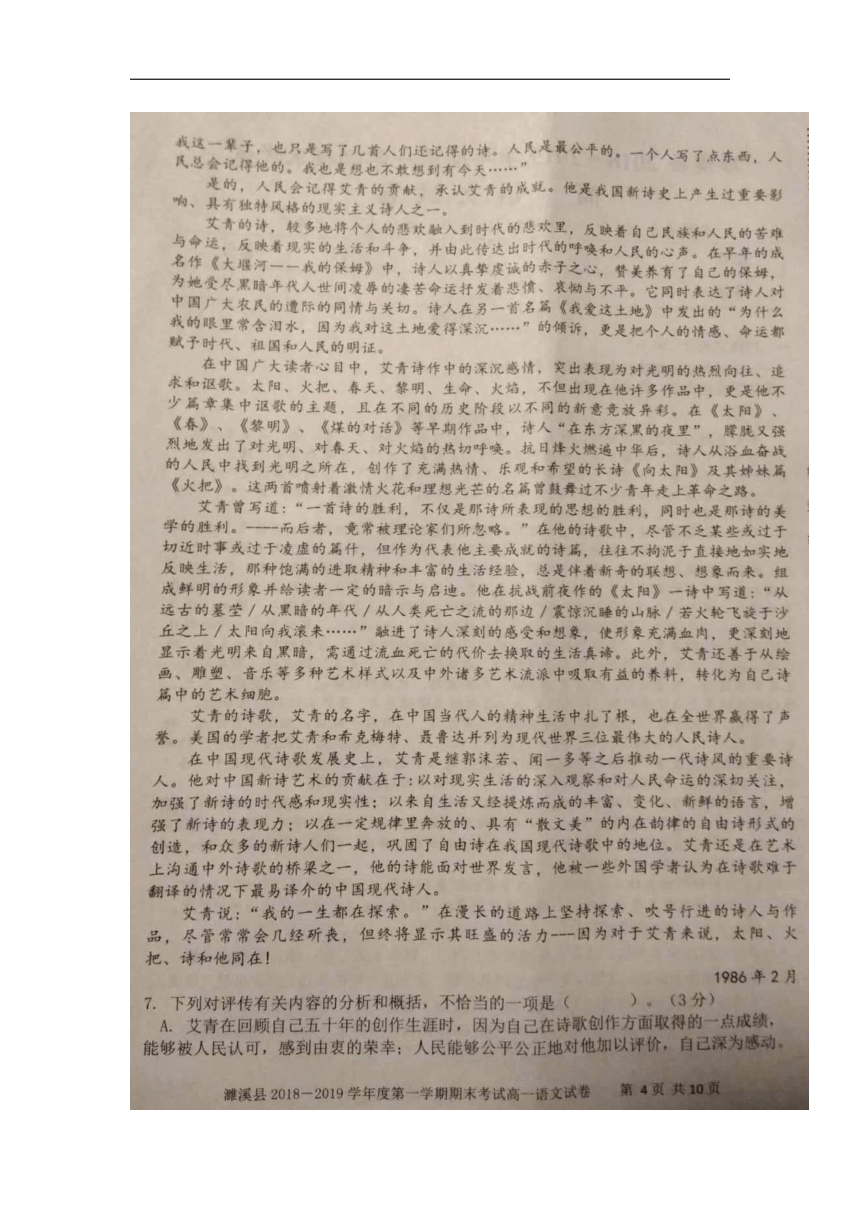

7.B(B项,原文没有“为自己没能尽孝深表懊悔,并表明来世一定要报答保姆的愿望”这种情感。)

8. B(B项,“有褒有贬”不当,虽然艾青的诗篇有不尽如人意的地方,但瑕不掩瑜。)

9. 艾青诗歌的“美学的胜利”主要表现在以下几个方面:第一,用新奇的联想、想象组成鲜明的形象并给读者一定的暗示与启迪;第二,善于从绘画、雕塑、音乐等艺术样式以及中外诸多艺术流派中吸取养料,转化为自己诗篇中的艺术细胞;第三,以丰富、变化、新鲜的语言,增强了新诗的表现力;第四,创造了在一定规律里奔放的、具有“散文美”的内在韵律的自由诗形式。(每点2分,三点即可。)

10.A

11. B (“再拜”的意思是“拜了两次”,而非“第二次”。故选B。)

12. C(C项,“荆轲不是刺客,而是腹中有经纶,心中有抱负的读书人!只是现实不如意,饱读诗书却无法施展抱负从而选择刺客这条路”分析不正确,文中两次提到荆轲好读书,意在突出荆轲是一个有文化、谋略、勇敢的刺客。故此题答案为C。)

13. (1)不占尽天下的土地,使各国的君王向他臣服,他的野心(雄心或心意)是不会满足的。

(2)这样那么将军的仇报了,燕国被欺侮的耻辱也除掉了。将军是否有这个心意呢?((1)“尽”,占尽;“臣”,使动用法,使……臣服;“厌”,通“餍”,满足。句意2分。(2)“然则”,这样那么;“见”,表被动,被;“陵”,通“凌”,凌辱;句意2分。)

参考译文:

荆轲是为国人,他的祖先是齐国人。荆卿喜爱读书、击剑,凭借着剑术游说卫元君,卫元君没有任用他。荆轲漫游曾路经榆次,与盖聂谈论剑术,盖聂对他怒目而视。荆轲出去以后,有人劝盖聂再把荆轲叫回来。盖聂说:“刚才我和他谈论剑术,他谈的有不甚得当的地方,我用眼瞪了他;去找找看吧,我用眼瞪他,他应该走了,不敢再留在这里了。”派人到荆轲住处询问房东,荆轲已乘车离开榆次了。荆轲漫游邯郸,鲁句践跟荆轲士博戏,争执博局的路数,鲁句践发怒呵斥他,荆轲却默无声息地逃走了,于是不再见面。

荆轲到燕国以后,喜欢上一个以宰狗为业的人和擅长击筑的高渐离。荆轲特别好饮酒,天天和那个宰狗的屠夫及高渐离在燕市上喝酒,喝得似醉非醉以后,高渐离击筑,荆轲就和着拍节在街市上唱歌,相互娱乐,不一会儿又相互哭泣,身旁像没有人的样子。荆轲虽说混在酒徒中,可以他的为人却深沉稳重,喜欢读书;他游历过的诸侯各国,都是与当地贤士豪杰德高望众的人相结交。他到燕国后,燕国隐士田光先生也友好地对待他,知道他不是平庸的人。

过了不久,适逢在秦国作人质的燕太子丹逃回燕国。等到嬴政被立为秦王,太子丹又到秦国作人质。秦王对待燕太子不友好,所以太子丹因怨恨而逃归。归来就寻求报复秦王的办法,燕国弱小,力不能及。此后秦国天天出兵山东,攻打齐、楚和三晋,像蚕吃桑叶一样,逐渐地侵吞各国。战火将波及燕国,燕国君臣唯恐大祸临头。太子丹为此忧虑,请教他的老师鞠武。鞠武回答说:为什么您还因为被欺侮的怨恨,要去触动秦王的逆鳞呢!”太子丹说:“既然如此,那么我们怎么办呢?”鞠武回答说:“让我进一步考虑考虑。”

过了一些时候,秦将樊於期得罪了秦王,逃到燕国,太子接纳了他,并让他住下来。荆轲于是便去会见太子,告诉他田光已死,转达了田光的话。太子拜了两拜跪下去,跪着前进,痛哭流涕,荆轲坐稳,太子离开座位以头叩地说:“如今秦王有贪利的野心,而他的欲望是不会满足的。不占尽天下的土地,使各国的君王向他臣服,他的野心是不会满足的。我私下有个不成熟的计策,认为果真能得到天下的勇士,派往秦国,用重利诱惑秦王,秦王贪婪,其情势一定能达到我们的愿望。果真能够劫持秦王,让他全部归还侵占各国的土地,像曹沫劫持齐桓公,那就太好了;如不行,就趁势杀死他。他们秦国的大将在国外独揽兵权,而国内出了乱子,那么君臣彼此猜疑,趁此机会,东方各国得以联合起来,就一定能够打败秦国。这是我最高的愿望,却不知道把这使命委托给谁,希望荆卿仔细地考虑这件事。”过了好一会儿,荆轲说:“这是国家的大事,我的才能低劣,恐怕不能胜任。”太子上前以头叩地,坚决请求不要推托,而后荆轲答应了。

当时太子就尊奉荆卿为上卿,住进上等的宾馆。太子天天到荆轲的住所拜望。供给贵重的饮食,时不时地还献上奇珍异物,以便满足他的心意。

14. C (C项,“比拟”错,应是比喻手法。故选C项。)

15. (1)兄弟惜别,依依不舍之情。首联写诗人在越江边送别兄弟,双双落泪,尽显离别的痛苦与不舍;

(2) 被贬蛮荒的愤懑愁苦之情(或答:政治生活上郁郁不得志的悲愤之情)。颔联写只身去国之远,蛮荒生活之久之难,流露出诗人对于自身处境的愁苦愤懑之情。

(3)兄弟之间的骨肉至情。尾联表明兄弟远隔两地,再难相见,只能在梦中寄以思念之情,从而体现兄弟之间的深厚情感。(每点3分,两点即可。)

16. (1) 固知一死生为虚诞 齐彭殇为妄作 (2)舞幽壑之潜蛟 泣孤舟之嫠妇 (3)羁鸟恋旧林 池鱼思故渊

17. A (“经久不息”,经过长时间停不下来。“不绝如缕”,形容局势危急或声音细微悠长。第一处,形容掌声的热烈,长时间停不下来,从使用对象和语境的角度来看,应使用“经久不息”。“寥若晨星”和“寥寥无几”都形容极为稀少;常可通用。“寥寥无几”,用来直接陈述事物或人,而“寥若晨星”,形象性地比喻人或事物。第二处,句中是说在规模、技术、工艺等各方面能与港珠澳大桥媲美的大桥非常少。两个成语应该都可以。“史无前例”,指前所未有,历史上从来没有过。“空前绝后”,指从前没有过,今后也不会再有,形容非凡的成就或盛况。第三处,是说港珠澳大桥的整体吊装在海内外的历史上从来没有,不能说“以后也不会再有”,应使用“史无前例”。“翘首以待”,形容殷切盼望。“虚席以待”,比喻空着尊位恭候别人或以优厚的待遇招揽人才。第四处,从前面“不仅是旅游业期待港珠澳大桥的开通”可知,后面说物流业更是期待港珠澳大桥的开通,从语境和使用对象的角度来看,应使用“翘首以待”。故选A项。)

18. C(解答此类题目,首先要明确设题的形式,如本题是从文中抽出一句话让考生进行选择,考生要把握前后的语境,明确主语的一致性,明确句式的对称性,明确前后内容的照应。本题中,由后面“用钢量可修建近60座艾菲尔铁塔……”可知,括号中的最后一句中使用“跨海钢桥”与后面的“用钢量”衔接更好,这就排除BD两项;前面说“港珠澳大桥集桥、岛、隧道于一体,为世界首创”,括号中的句子应是对该大桥的介绍,从括号中最后一句“世界最长……”可知,括号中的句子应是向读者介绍大桥的突出特点——长,一般先说具体的数字“全长55公里”,再说桥的地位,由实到虚,这就排除A项,故选C项。)

19. B(解答此类题目,应先浏览划线句,然后按照主谓宾的成分压缩句子,先观察主干部分,是否存在搭配不当、残缺等问题,再分析修饰成分。“这座凝聚了建造者、设计者付出的多年心血和创新技术、先进工艺享誉全球的大桥创下了多项‘世界之最’”,“建造者、设计者”语序不当;“凝聚……技术、工艺”搭配不当。A项,“凝聚了多年的建造者、设计者心血”语序不当,改为“凝聚了设计者、建造者多年心血”;C项,“创新技术、先进工艺享誉全球”成分残缺,添加介词“以”,改为“以……享誉全球”;“建造者”“设计者”语序不当,需要互换;D项,“凝聚了设计者、建造者多年的心血付出”搭配不当或者成分赘余,“凝聚……心血付出”不搭配,可以删掉“付出”。故选B项。)

20.政务大厅在办理户口薄时,对于符合条件的,当场打印户口簿;对于材料不齐的,要一次性告知申请人需补充的材料,由申请人补充材料后,再到窗口提出申请,由窗口审核后当场办理;对于不符合条件的,不予受理,但要告知理由。(酌赋,6分,)

21.①“示范性”后加“办学特色”;②“召开”改为“举办”;③“惠存”改为“珍藏”;④“和”改为“等”;⑤“敬请传达”改为“敬请周知”或“敬请转告”(每点1分)

(试题分析:本题考查语言的表达简明、得体的能力。语言表达要符合具体的情境、对象、语体,要求分清不同场合、不同时间、不同目的,选用恰当的语句来表情达意,并且注意表达意思是否完整、明确。“学校坚持实验性、示范性”成分残缺,所以“示范性”后加“办学特色”;“召开活动”搭配不当;“惠存”是让别人保存自己东西时候的谦称,所以改为“珍藏”;“校徽、校服、奖章、笔记”属于“具有纪念意义的物品”,所以把“和”改为“等”;“传达”是上对下发出通知,同学之间相互转告只能用“转告”。据此组织答案即可。)

22.作文试题分析:本题考核根据要求写作的能力,以材料作文的方式呈现。这道作文题,有两大部分,第一部分给出材料,第二部分给出任务和要求。材料由一句名言和一个寓言故事组成,而题干则要求针对上面两段材料,谈自己的感触与思考,对负重和减重、前行和止步等有所辨析。我们先关注第一部分,两则材料,一则直接说理,出自传统儒家经典《论语》,一则借助寓言形象说理,两则材料有同有异。第一则材料,“士不可不弘毅,任重而道远”,简单翻译即是:读书人不可不宏大刚毅,因为他们责任重大、路途遥远。我们知道高考作文引导中学生关注自然、关注社会、关注人生、关注自我,因而材料不能仅仅局限于材料,我们应该进一步思考:作为一个读书人,一个大有希望的青年学子,应牢记自己的使命和担当,个人前途是与国家民族命运紧密交织在一起的。个人的成长成才路,民族的伟大复兴梦,没有哪一个是简单而轻松的,前路漫漫,奋斗的力量也就由此彰显,因而士不可不弘毅,幸福是奋斗出来的,而奋斗在信念坚定者眼中亦是幸福。“每个人生而背负着大木头前行。”材料二的第一句紧承第一则材料继续告诉我们,奋斗的过程是艰难的,负重前行,步履维艰。因而有人不断将背负的木头削短,获得暂时的轻松,可一旦遇到自身无法跨越的鸿沟,便被拦下,再不能继续前行。背负的木头只是一个比喻性的说法,带有象征的意味,象征什么呢?许是前进路上的种种磨难,许是加于自身的种种责任和使命……不论是什么,这些压在身上的种种,是前行路上必须肩负的重量,唯有不放弃、不抛弃,奋斗不息,才会在未来的某一天成为我们前进路上重要的助力。由此可见,“担当”和“奋斗”是材料的关键词。除材料之外,还要特别注意此次作文的任务和要求,“你对上面两则材料有怎样的感触和思考”,请注意是两则材料,一定要综合到一起来思考,不可抛却任何一则。“请对负重和减重、前行和止步等有所辨析”,命题人给了我们两组示范性的相反相对的词,要求我们有所辨析,那么这个点在行文中一定要有所体现,可以是具体的语句体现,也可以是行文思路框架中的体现,亦或是其他。

同课章节目录