《鱼我所欲也》精品练习

图片预览

文档简介

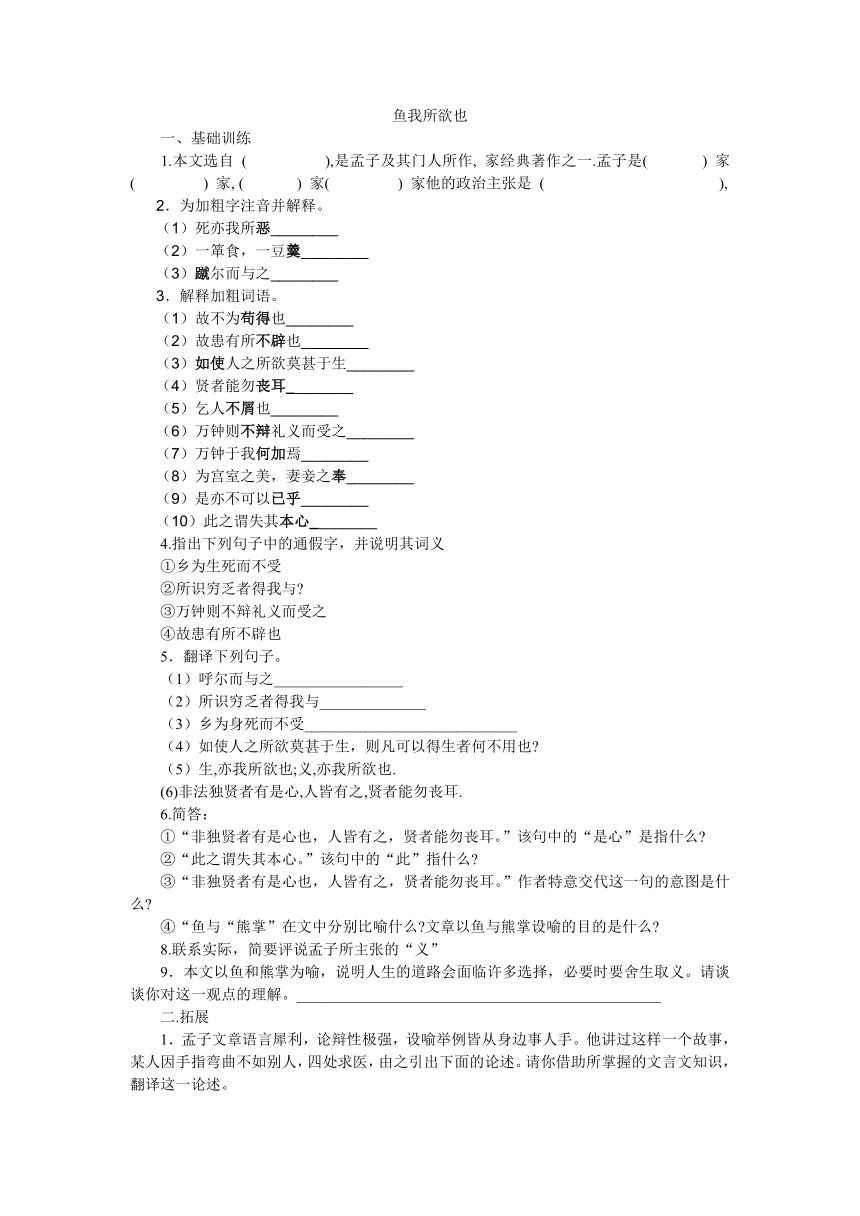

鱼我所欲也

一、基础训练

1.本文选自 ( ),是孟子及其门人所作, 家经典著作之一.孟子是( ) 家( ) 家, ( ) 家( ) 家他的政治主张是 ( ),

2.为加粗字注音并解释。

(1)死亦我所恶________

(2)一箪食,一豆羹________

(3)蹴尔而与之________

3.解释加粗词语。

(1)故不为苟得也________

(2)故患有所不辟也________

(3)如使人之所欲莫甚于生________

(4)贤者能勿丧耳________

(5)乞人不屑也________

(6)万钟则不辩礼义而受之________

(7)万钟于我何加焉________

(8)为宫室之美,妻妾之奉________

(9)是亦不可以已乎________

(10)此之谓失其本心________

4.指出下列句子中的通假字,并说明其词义

①乡为生死而不受

②所识穷乏者得我与

③万钟则不辩礼义而受之

④故患有所不辟也

5.翻译下列句子。

(1)呼尔而与之_________________

(2)所识穷乏者得我与______________

(3)乡为身死而不受____________________________

(4)如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也

(5)生,亦我所欲也;义,亦我所欲也.

(6)非法独贤者有是心,人皆有之,贤者能勿丧耳.

6.简答:

①“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。”该句中的“是心”是指什么

②“此之谓失其本心。”该句中的“此”指什么

③“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。”作者特意交代这一句的意图是什么

④“鱼与“熊掌”在文中分别比喻什么 文章以鱼与熊掌设喻的目的是什么

8.联系实际,简要评说孟子所主张的“义”

9.本文以鱼和熊掌为喻,说明人生的道路会面临许多选择,必要时要舍生取义。请谈谈你对这一观点的理解。________________________________________________

二.拓展

1.孟子文章语言犀利,论辩性极强,设喻举例皆从身边事人手。他讲过这样一个故事,某人因手指弯曲不如别人,四处求医,由之引出下面的论述。请你借助所掌握的文言文知识,翻译这一论述。

指不若人,则知恶之;心不若人,则不知恶,此之谓不知类也。

译文:_________________________________

2、文言文本来是没有标点的,现在所看到的标点都是后人所加。有人将课文的第一句作如下断句标点,与课文比哪一种断句标点更好 说说理由。

有人断句:鱼我所欲也;熊掌亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

课文断句:鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

3.请你举出一个”舍生取义”的典型事例.

4请根据自己的积累,再写两条孟子为我们留下的富有哲理性的名言.

《汉江临眺》

王维

楚塞三湘接,荆门九派通。

江流天地外,山色有无中。

郡邑浮前浦,波澜动远空。

襄阳好风日,留醉与山翁。

1.这首诗写景“视通万里,想若天外”“空灵不拘,流动不滞”的艺术特色体现在哪里?请具体分析。

2.这首诗题目做《汉江临泛》好,还是上面题目好 请具体分析,说不理由。

3.王维的诗以“诗中有画”而著称,这首诗“如画”如何体现。

4.王维的诗 又有意无意地渗透着“佛理禅机”试分析这首诗 的“佛理禅机”何在。

5这首诗表达作者什么样的情趣?从那些诗句得知。这些诗句运用那种修辞手法。

答案

1.仁政 本善

2.(1)wù (2)dān ɡēnɡ (3)cù

3.(1)苟且取得,这里是“苟且偷生”的意思。(2)祸患,灾难。 通“避”,躲避。

(3)假如,假使。(4)不丢掉。(5)因轻视而不肯接受。(6)通“辨”,辨别。

(7)有什么益处。(8)侍奉。(9)停止,放弃。(10)天性,天良。

4.①“乡”通“向”;从前。②“得”通“德”;恩惠,此作感激。“与”通“欤”;语气词,无实义。③“辩”通“辨”;辨别。④“辟”通“避”;躲避。

5.(1)没有礼貌地吆喝着给他。(2)所认识的贫穷的人感激我吗

(3)从前(为了“礼义”),宁愿死也不接受(施舍)。

6.①指“所欲有甚于生者,所恶有甚于死者”。

②指为宫室之美、妻妾之奉及“所识穷乏者得我”而受“万钟”。

③强调人生本来就有羞耻心,这是一种善心,可以帮助人们在“义”与“不义”之间作出正确的选择。但有的人却因经不起利欲的诱惑,丧失了这种善心,干出见利忘义的事;而那些敢于坚守正义的“贤者”,只不过是能够自觉保护和发扬这种固有的善心罢了。

④“鱼”比喻“生”,“熊掌”比喻“义”。文章以鱼与熊掌设喻,其目的是引出舍生取义的命题,同时暗含“生”与“义”孰轻孰重的关系。

7.①二者不可得兼,舍鱼而取熊掌也②舍生而取义者也③行道之人弗受 蹴尔而与之

8.提示:孟子所说的“义”有其特定的阶级标准,但在中国历史进程中,这一道德范畴经过人们的充实与阐发,已经超过儒家的思想范围,成为整个中华民族的人格。

9.略(可赞成,可分析其局限性,也可结合时代提出自己的观点,只要言之成理即可)

二.1.手指 (弯曲)不如别人,便知道讨厌它,思想不如别人,却不知道讨厌它,这就是所谓的不明事理。

《汉江临眺》:1.诗中从全景描写长江汉水接壤,水山相映的浩大场面,作者由波澜壮阔的眼前之景遥想古人之事,抒发热爱之情,所以说“视通万里,想若天外”。

“空灵不拘,流动不滞”则是因诗中运用了想象和夸张的手法,写景由水及山,由地上到天上,随意之间挥洒,显得灵动活泼。写景有静有动,诗中“接、通、浮、动、外、中”富有动感,尤其“山色有无中”一句,显得十分鲜活。

2.“汉江临眺”显然更胜一筹。“眺”字表明作者从高处远望,所以可以俯瞰汉江雄浑壮阔之景,远观山色迷离,更显气势磅礴,与诗中展现的全景更为符合。而“泛”则为泛舟江上,不可能看到全景。

3.这首《汉江临眺》是王维融画法入诗的力作。“楚塞三湘接,荆门九派通”,一笔勾勒出汉江雄浑壮阔的景色,作为画幅的背景。泛舟江上,纵目远望,汉江横卧楚塞而接“三湘”、通“九派”,水势浩渺。诗人收漠漠平野于纸端,纳浩浩江流于画边,为整个画面渲染了气氛。“襄阳好风日,留醉与山翁。”诗人要与山简共谋一醉,流露出对襄阳风物的热爱之情。此情也融合在前面的景色描绘之中,充满了积极乐观的情绪。这首诗给我们展现了一幅色彩素雅、格调清新、意境优美的水墨山水画。画面布局,远近相映,疏密相间,加之以简驭繁,以形写意,轻笔淡墨,又融情于景,情绪乐观,给人以美的享受。

4.“江流天地外,山色有无中。郡邑浮前浦,波澜动远空。”两句可参透一点佛理。是水动还是山动,是波动还是邑动,又有谁说得清。“山色”本就是虚无缥缈,把握不住。表现出一种“世界虚无,物我交融”的思想。

5.全诗格调清新,意境优美,在描绘景色中,充满了乐观情绪,给人以美的享受,“襄阳好风日,留醉与山翁”也表明对襄阳风物的热爱之情。“江流天地外,山色有无中。郡邑浮前浦,波澜动远空。”运用了想象和夸张的手法。

育星教育网——中学语文资源站(www.)资源,未经授权,禁止用于任何商业目的。

一、基础训练

1.本文选自 ( ),是孟子及其门人所作, 家经典著作之一.孟子是( ) 家( ) 家, ( ) 家( ) 家他的政治主张是 ( ),

2.为加粗字注音并解释。

(1)死亦我所恶________

(2)一箪食,一豆羹________

(3)蹴尔而与之________

3.解释加粗词语。

(1)故不为苟得也________

(2)故患有所不辟也________

(3)如使人之所欲莫甚于生________

(4)贤者能勿丧耳________

(5)乞人不屑也________

(6)万钟则不辩礼义而受之________

(7)万钟于我何加焉________

(8)为宫室之美,妻妾之奉________

(9)是亦不可以已乎________

(10)此之谓失其本心________

4.指出下列句子中的通假字,并说明其词义

①乡为生死而不受

②所识穷乏者得我与

③万钟则不辩礼义而受之

④故患有所不辟也

5.翻译下列句子。

(1)呼尔而与之_________________

(2)所识穷乏者得我与______________

(3)乡为身死而不受____________________________

(4)如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也

(5)生,亦我所欲也;义,亦我所欲也.

(6)非法独贤者有是心,人皆有之,贤者能勿丧耳.

6.简答:

①“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。”该句中的“是心”是指什么

②“此之谓失其本心。”该句中的“此”指什么

③“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。”作者特意交代这一句的意图是什么

④“鱼与“熊掌”在文中分别比喻什么 文章以鱼与熊掌设喻的目的是什么

8.联系实际,简要评说孟子所主张的“义”

9.本文以鱼和熊掌为喻,说明人生的道路会面临许多选择,必要时要舍生取义。请谈谈你对这一观点的理解。________________________________________________

二.拓展

1.孟子文章语言犀利,论辩性极强,设喻举例皆从身边事人手。他讲过这样一个故事,某人因手指弯曲不如别人,四处求医,由之引出下面的论述。请你借助所掌握的文言文知识,翻译这一论述。

指不若人,则知恶之;心不若人,则不知恶,此之谓不知类也。

译文:_________________________________

2、文言文本来是没有标点的,现在所看到的标点都是后人所加。有人将课文的第一句作如下断句标点,与课文比哪一种断句标点更好 说说理由。

有人断句:鱼我所欲也;熊掌亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

课文断句:鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

3.请你举出一个”舍生取义”的典型事例.

4请根据自己的积累,再写两条孟子为我们留下的富有哲理性的名言.

《汉江临眺》

王维

楚塞三湘接,荆门九派通。

江流天地外,山色有无中。

郡邑浮前浦,波澜动远空。

襄阳好风日,留醉与山翁。

1.这首诗写景“视通万里,想若天外”“空灵不拘,流动不滞”的艺术特色体现在哪里?请具体分析。

2.这首诗题目做《汉江临泛》好,还是上面题目好 请具体分析,说不理由。

3.王维的诗以“诗中有画”而著称,这首诗“如画”如何体现。

4.王维的诗 又有意无意地渗透着“佛理禅机”试分析这首诗 的“佛理禅机”何在。

5这首诗表达作者什么样的情趣?从那些诗句得知。这些诗句运用那种修辞手法。

答案

1.仁政 本善

2.(1)wù (2)dān ɡēnɡ (3)cù

3.(1)苟且取得,这里是“苟且偷生”的意思。(2)祸患,灾难。 通“避”,躲避。

(3)假如,假使。(4)不丢掉。(5)因轻视而不肯接受。(6)通“辨”,辨别。

(7)有什么益处。(8)侍奉。(9)停止,放弃。(10)天性,天良。

4.①“乡”通“向”;从前。②“得”通“德”;恩惠,此作感激。“与”通“欤”;语气词,无实义。③“辩”通“辨”;辨别。④“辟”通“避”;躲避。

5.(1)没有礼貌地吆喝着给他。(2)所认识的贫穷的人感激我吗

(3)从前(为了“礼义”),宁愿死也不接受(施舍)。

6.①指“所欲有甚于生者,所恶有甚于死者”。

②指为宫室之美、妻妾之奉及“所识穷乏者得我”而受“万钟”。

③强调人生本来就有羞耻心,这是一种善心,可以帮助人们在“义”与“不义”之间作出正确的选择。但有的人却因经不起利欲的诱惑,丧失了这种善心,干出见利忘义的事;而那些敢于坚守正义的“贤者”,只不过是能够自觉保护和发扬这种固有的善心罢了。

④“鱼”比喻“生”,“熊掌”比喻“义”。文章以鱼与熊掌设喻,其目的是引出舍生取义的命题,同时暗含“生”与“义”孰轻孰重的关系。

7.①二者不可得兼,舍鱼而取熊掌也②舍生而取义者也③行道之人弗受 蹴尔而与之

8.提示:孟子所说的“义”有其特定的阶级标准,但在中国历史进程中,这一道德范畴经过人们的充实与阐发,已经超过儒家的思想范围,成为整个中华民族的人格。

9.略(可赞成,可分析其局限性,也可结合时代提出自己的观点,只要言之成理即可)

二.1.手指 (弯曲)不如别人,便知道讨厌它,思想不如别人,却不知道讨厌它,这就是所谓的不明事理。

《汉江临眺》:1.诗中从全景描写长江汉水接壤,水山相映的浩大场面,作者由波澜壮阔的眼前之景遥想古人之事,抒发热爱之情,所以说“视通万里,想若天外”。

“空灵不拘,流动不滞”则是因诗中运用了想象和夸张的手法,写景由水及山,由地上到天上,随意之间挥洒,显得灵动活泼。写景有静有动,诗中“接、通、浮、动、外、中”富有动感,尤其“山色有无中”一句,显得十分鲜活。

2.“汉江临眺”显然更胜一筹。“眺”字表明作者从高处远望,所以可以俯瞰汉江雄浑壮阔之景,远观山色迷离,更显气势磅礴,与诗中展现的全景更为符合。而“泛”则为泛舟江上,不可能看到全景。

3.这首《汉江临眺》是王维融画法入诗的力作。“楚塞三湘接,荆门九派通”,一笔勾勒出汉江雄浑壮阔的景色,作为画幅的背景。泛舟江上,纵目远望,汉江横卧楚塞而接“三湘”、通“九派”,水势浩渺。诗人收漠漠平野于纸端,纳浩浩江流于画边,为整个画面渲染了气氛。“襄阳好风日,留醉与山翁。”诗人要与山简共谋一醉,流露出对襄阳风物的热爱之情。此情也融合在前面的景色描绘之中,充满了积极乐观的情绪。这首诗给我们展现了一幅色彩素雅、格调清新、意境优美的水墨山水画。画面布局,远近相映,疏密相间,加之以简驭繁,以形写意,轻笔淡墨,又融情于景,情绪乐观,给人以美的享受。

4.“江流天地外,山色有无中。郡邑浮前浦,波澜动远空。”两句可参透一点佛理。是水动还是山动,是波动还是邑动,又有谁说得清。“山色”本就是虚无缥缈,把握不住。表现出一种“世界虚无,物我交融”的思想。

5.全诗格调清新,意境优美,在描绘景色中,充满了乐观情绪,给人以美的享受,“襄阳好风日,留醉与山翁”也表明对襄阳风物的热爱之情。“江流天地外,山色有无中。郡邑浮前浦,波澜动远空。”运用了想象和夸张的手法。

育星教育网——中学语文资源站(www.)资源,未经授权,禁止用于任何商业目的。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 诗两首

- 2 我用残损的手掌

- 3*祖国啊,我亲爱的祖国

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6*蒲柳人家

- 7 变色龙

- 8*热爱生命

- 第三单元

- 9 谈生命

- 10 那树

- 11*地下森林断想

- 12*人生

- 第四单元

- 13 威尼斯商人(节选)

- 14 变脸(节选)

- 15*枣儿

- 第五单元

- 16 公输

- 17 《孟子》两章

- 18 鱼我所欲也

- 19*《庄子故事》两则

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21 邹忌讽齐王纳谏

- 22*愚公移山

- 23《诗经》两首

- 课外古诗词

- 从军行

- 月下独酌

- 羌村三首(之三)

- 登楼

- 走马川行奉送封大夫出师西征

- 左迁至蓝关示侄孙湘

- 望月有感

- 雁门太守行

- 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 别云间

- 名著导读

- 《格列佛游记》

- 《简·爱》

- 个别地区使用课题

- 16*音乐之声(节选)